人教新课标版高二历史必修三第3单元第8课 《古代中国的发明和发现》(同步训练) Word版含答案

文档属性

| 名称 | 人教新课标版高二历史必修三第3单元第8课 《古代中国的发明和发现》(同步训练) Word版含答案 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 117.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-09-09 20:05:50 | ||

图片预览

文档简介

高二历史必修三第3单元第8课 《中国古代的发明和发现》(带解析)

一、选择题(共10个小题)

1. 《韩非子》载:“先王立司南以端朝夕。”《鬼谷子》载:“郑(国)人之取玉也,载司南之车,为其不惑也。”(注:朝夕——东西方向;惑——迷失方向)根据材料和所学知识,推断下列说法正确的是 ( )

A、春秋战国时期指南针技术十分成熟

B、战国时期使用司南辨别方向

C、这是司南技术用于航海的最早记载

D、《韩非子》等不是科技著作,无参考价值

2. 西汉太中大夫东方朔撰文上呈汉武帝,所用竹简需两人抬进宫。以后改变携书不便现象首先得益于发明了 ( )

A、造纸技术

B、雕版印刷

C、制墨技术

D、活字印刷

3. 15世纪时梵蒂冈一个图书管理员说:“过去稀有而索价上百金币的书籍,现在只要二十金币。”出现这种变化的原因主要是 ( )

A、雕版印刷术的传播

B、活字印刷术的传播

C、造纸术的传播

D、经济文化的交流

4. 欧阳修上疏说:“京城近有雕印文集二十卷,名为《宋文》者,多是当今议论时政之言……详其语言,不可流布,而雕印之人,不知事体,窃恐流布渐广,传之虏中,大于朝廷不便……(请)今后如有不经官司详令,妄行雕印文集,并不得货卖。”这反映了 ( )

A、宋代活字印刷开始普及

B、书籍出版业受到政府的有效管理

C、北宋与契丹间关系紧张

D、文化传播方式变化影响政府管理

5. 小明同学上网搜索中国古代科技的成就,下列搜索的信息正确的是 ( )

①春秋时期的《甘石星经》是我国最早的一部天文学专著

②《黄帝内经》奠定了中医临床学的基础

③《本草纲目》创立了当时世界上最先进的分类法

④元代郭守敬制成的简仪比欧洲同类仪器要早500年

⑤南北朝的《齐民要术》是我国现存最早最完整的农书

⑥东汉时期的《九章算术》的出现标志着我国以解决实际问题为主要内容,以算筹为计算工具、运用十近制记数系统计算的古代数学体系的形成

A、①③④⑥

B、①③④⑤

C、①②⑤⑥

D、③⑤⑥

6. 世界上第一部将力学原理与机械技术合而为一的著作——《奇器图说》诞生于中国,是17世纪初欧洲传教士与中国学者共同翻译、编写而成的。以下情况最有可能出现的是( )

A、该书全面介绍了由力学概念和数学分析所构成的力学理论体系

B、中国学者因为翻译该书而受到了皇帝的重用

C、后来的中国学者不断对该书进行了删改、乃至贬斥

D、该书的机械制造技术在清朝康熙帝时期得到了很大应用

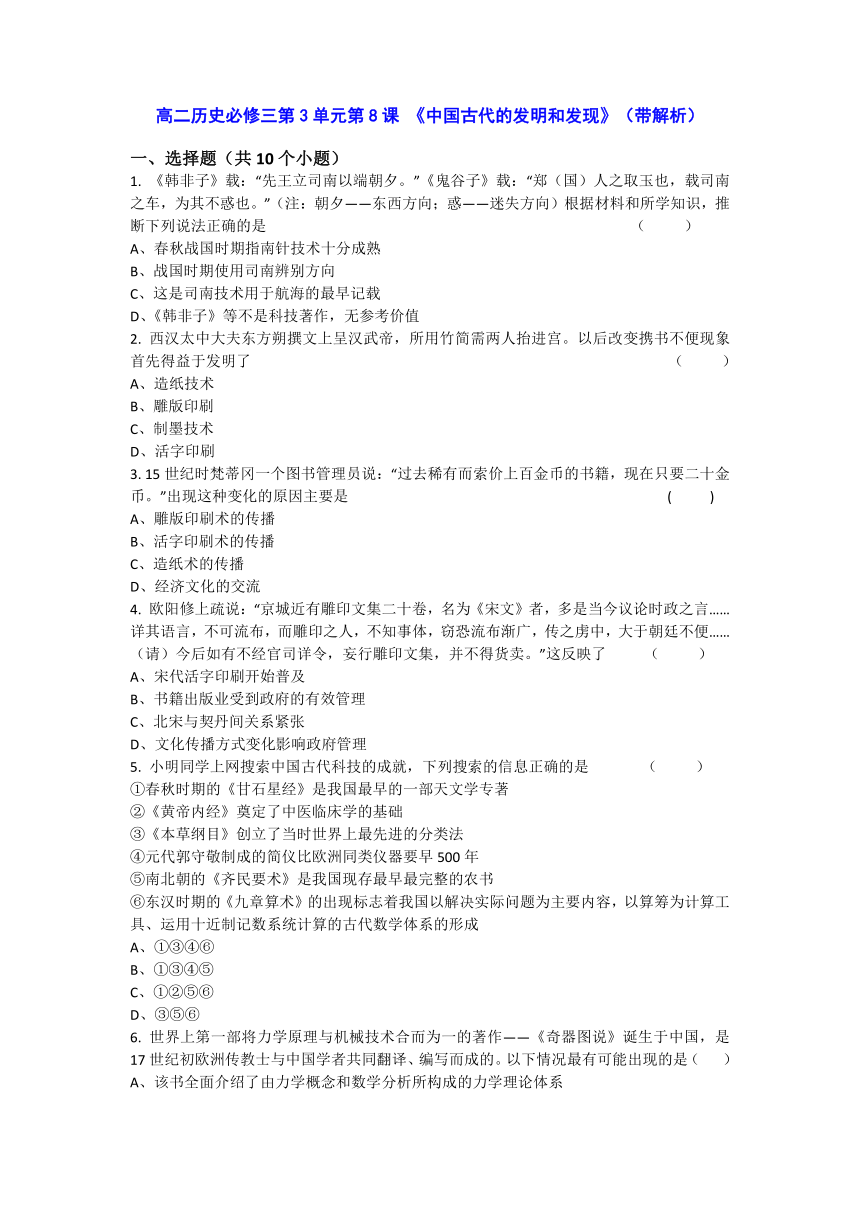

7. 下面是一部医学著作的部分目录,与此著作同时代的科技成就还有( )

A、《九章算术》

B、《农政全书》

C、《齐民要术》

D、《本草纲目》

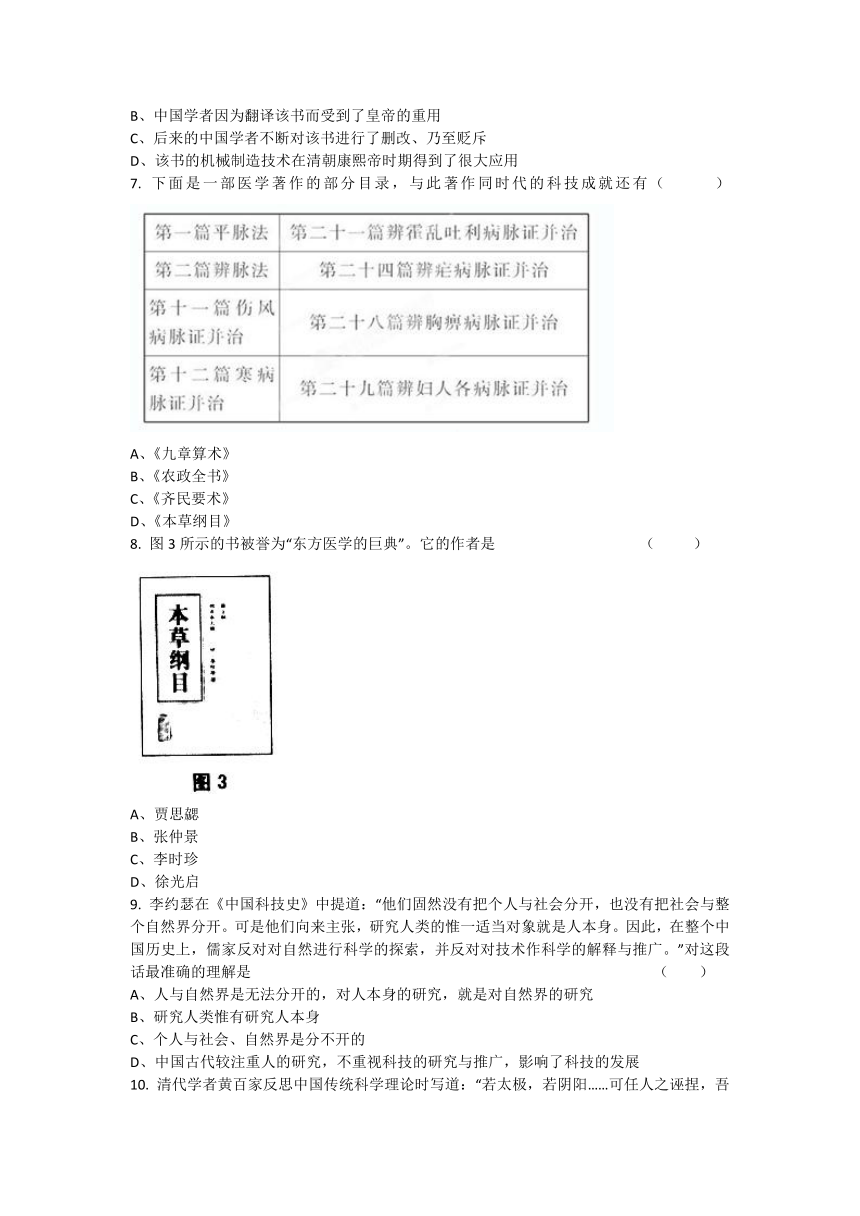

8. 图3所示的书被誉为“东方医学的巨典”。它的作者是 ( )

A、贾思勰

B、张仲景

C、李时珍

D、徐光启

9. 李约瑟在《中国科技史》中提道:“他们固然没有把个人与社会分开,也没有把社会与整个自然界分开。可是他们向来主张,研究人类的惟一适当对象就是人本身。因此,在整个中国历史上,儒家反对对自然进行科学的探索,并反对对技术作科学的解释与推广。”对这段话最准确的理解是 ( )

A、人与自然界是无法分开的,对人本身的研究,就是对自然界的研究

B、研究人类惟有研究人本身

C、个人与社会、自然界是分不开的

D、中国古代较注重人的研究,不重视科技的研究与推广,影响了科技的发展

10. 清代学者黄百家反思中国传统科学理论时写道:“若太极,若阴阳……可任人之诬捏,吾不敢致问,以无所证对也。”可见,他认为中国传统科学理论 ( )

A、没有完整体系,支离破碎

B、具有模糊性,无法证伪

C、专制束缚严重,缺乏学术自由

D、过分崇拜权威,不敢超越

二、非选择题

11. (2016?天津高考)阅读材料,回答问题。

材料一 宋代是印刷术普遍应用时期,也是中国学术史上的重要时期。《十三经》和《十七史》的印行,地方史志的编纂,许多数学、工艺、医药和科技著作的问世,大型类书和丛书的编印,都在这一时期。而学术的复兴又促进了学校和书院的兴盛,加之为准备各级考试,使得教本、史籍、韵书、字典等大量印行。

据方志记载,宋代进士姓名可考者有29000人,其中两浙、福建等五路约占82%;宋代印书有地可考者1500种,该五路即占80%。反之,夔州路仅有进士103人,而所印之书只有2种。

——摘编自钱存训《印刷术在中国传统文化中的作用》

材料二 明代以前,医学对于传染病学的认识都未超出“伤寒论”的范围。明清两代医药学家,深入研究传染病等热性病发病原因和医疗方法,创立了温病学说,疗效显著。如《震泽县志续》载,乾隆二十一年,“瘟疫遍行,家无不病,病无不危”,名医孙日琏施诊施药,“赖以全活者计千有余人”。又如《相城小志》载,光绪十七年,“疫症盛行,呕泻螺疮起”,龚霞伯以四味中药“遍施之,病立愈,活人甚众”。

——摘编自余新忠《清代江南的瘟疫与社会》等

(1) 依据材料一,归纳印刷术普遍应用所产生的作用,指出宋代各地印书种数与进士人数所呈现的关系。(6分)

(2) 依据材料二和所学知识,指出明代以前中医治疗传染病的理论来源,明清时期有何新发展?实践效果怎样?(6分)

(3) 综上,谈谈科技与社会的相互作用。(4分)

高二历史必修三第3单元第8课 《中国古代的发明和发现》(解析)

1.【答案】 B

【解析】 A不对,指南针应用于航海是在宋朝,因此技术十分成熟表述有误;C不对,没有对照比较,不能说“这是司南技术用于航海的最早记载”;D不对,不能一味的否定《韩非子》等著作对了解古代科技没有参考价值。故本题选B。

【点评】这类题型是针对一句或一段材料,要求考生能够准确地归纳出其中心意思,是对考生阅读、判断及概括信息能力的考查。大致有两类:一是以材料为题干,选项为材料的中心意思,要求选择其正确的意思;二是以材料为选项,要求选出与题干中心意思相同的材料。无论哪一类,都要求与中心意思相同。解答此类试题,关键是要抓住材料中的限定词语,明确材料的中心意思,进而结合要求判定。

2.【答案】 A

【解析】 本题主要考查学生对教材内容的识记能力,难度较低,为了改变书写材料的笨重和不方便携带,中国在西汉时期发明了造纸术,并在东汉时期经蔡伦加以改进,使纸张成为最主要的书写材料,故A符合题意,B C D三项都与材料中的“携书不便”不符。

【点评】本题主要考查了四大发明中造纸术的巨大作用,高考对中国古代科技成就的考查主要以选择题为主,主要考查学生对科技成就的实际能力,其中尤其需要指出的是四大发明对西方近代社会的形成和发展所起的重大贡献和作用成为高考考查的常考点和重点。

3.【答案】 B

【解析】 题干中“上百金币的书籍,现在只要二十金币”的信息反映出书籍的价格下降,与价格下降有关的是造纸术和印刷术,15世纪时活字印刷术传入欧洲。【点评】本题主要考查活字印刷术对近代欧洲的影响,旨在考查学生正确解读材料的能力。由材料中的信息“上百金币的书籍,现在只要二十金币”入手即可。

4.【答案】 D

【解析】 题干反映的主旨意思是京城有雕印书籍的,其中言论恐怕对朝廷统治不利,建议政府对雕印书籍的行为进行管辖,就题论题,活字印刷术从开始发明到普遍使用,是一个过程。A能排除。材料说明当时书籍没有得到有效管理,排除B。C项局限于契丹不妥,欧阳修说的是“虏”是指一些不法分子,不是特指契丹。从欧阳修的建议来看,是这种传播方式让政府有了警惕之心,故说影响政府管理,答案为D。

5.【答案】 D

【解析】 本题主要考查对中国古代科技成绩内容的识记能力。《甘石星经》是战国时期甘德和石申合力完成的天文学著作,故①时间错误;②《皇帝内经》是中医理论的奠基之作而非临床实践理论;④简仪是宋代成就而不是元代,故③⑤⑥是表述正确且符合史实的选项,答案选D。

【点评】在记忆中国古代科技文化成就的内容时,应从两个方面入手:①纵向归纳:把某一项科技成就按照中国历史发展的进程完整归纳;②横向归纳:将同一时期的科技成就分门别类,如数学,医学,农学,天文历法等方面。教材中的内容是将二者结合起来的不便记忆。

6.【答案】 C

【解析】 中国传统的思维是轻视科学理论、重视具体技艺的,所以排除A;B明显错误。康熙帝爱好科学基本是个人爱好,并无意推广、应用,社会环境也不可能,故排除D。C恰好说明中国学者故意对其进行改造,以适合和突出中国传统文化。因此选C。

【点评】中国古代科技与西方近代科技的特点比较(l).中国古代科技重经验,西方近代科技重实验。中国古代科学从内容上看主要是应用科学,经验的终结,缺乏理论探索还处于对自然界各种现象的描述阶段即感性认识阶段,缺乏理性认识。而西方近代科学把系统观察和实验同严密的逻辑体系结合,形成以实验事实为根据的系统的科学理论。(2).中国古代科技重综合,西方近代科技重分析。中国古代科技直接从现象中进行整体理论综合。只知其然,不知其所以然。西方近代科技善于分析法,把分析的实践上升到科学方法论的高度加以阐明,从而给近代科学理论提供有效方法和明确方向。(3).中国古代科技重实用,西方近代自然科学重理论。中国古代科技实用性强,一般能直接满足人们的实际需要,却很少能用逻辑方法对这些经验材料进行整理,作出理论概括和分析。西方近代自然科学重理论。(4) 中国古代科技服务于农业,西方近代科技主要服务于工业

7.【答案】 A

【解析】 本题考查学生识记能力。根据目录可知此医学著作是东汉张仲景的《伤寒杂病论》,A是东汉时期,B、D是明朝时期的,C是北魏时期的,故选A。

【点评】关于中国古代科技成就,高考命题主要集中在:(1)中国古代科技各领域的主要成就,如四大发明、数学、医学、农学、天文学等;(2)中国古代科技的特点及发达的原因,有的高考试题将中国古代科技与农业经济相联系,要求学生认识中国古代科技服务于农业的实用性特点。

8.【答案】 C

【解析】 北魏时期贾思勰所著的《齐民要术》是我国现存最早、最完整、最系统的古代农业科学著作;东汉时期,张仲景所著中医专著《伤寒杂病论》,创造性地提出了辩证施治的方法,奠定了后世中医临床学的理论基础,被后世医家誉为“万世宝典”;明朝时期徐光启所著的《农政全书》,是中国古代农业科学技术集大成的著作;明朝时期李时珍所著《本草纲目》,是对16世纪以前中医药学的系统总结,被誉为“东方药物巨典”,故答案选择C项。

【点评】关于中国古代科学家,除了掌握其卓越成就外,还要注意这些成就的特点。

9.【答案】 C

【解析】 李约瑟指出:中国古代科技“研究人类的惟一适当对象就是人本身”,即古代科技重视研究人;“儒家反对对自然进行科学的探索,并反对对技术作科学的解释与推广”,作为中国传统文化主流思想的儒学反对对自然科学的研究、解释与推广,是阻碍中国古代科技发展的因素之一。故选C

【点评】英国学者李约瑟在《中国科学技术史》中充分肯定了15世纪前中国古代科技处于世界领先的地位,但同时指出“欧洲在16世纪以后,就诞生出现代(实指近代)科学……而中国文明却没有能够在亚洲产生出与此相似的现代科学”。

10.【答案】 B

【解析】 从材料“可任人之诬捏,吾不敢致问,以无所证对也”,可以看出中国古代的科技多是以阴阳等作为解释,根本无法证明。故选B。而A、C、D三项在材料中均未体现。

11.【答案】

(1)作用:促进了学术的复兴;满足了教育的需要。(4分)

关系:两者呈现正相关关系。(2分)

(2)理论来源:张仲景的“伤寒论”。(2分)

新发展:创立了温病学说。(2分)

实践效果:运用温病学说治疗传染病,挽救了许多人的生命。(2分)

(3)相互作用:社会需要推动了科技的进步,科技的进步推动了社会的发展。(4分)

【解析】 (1)第一小问根据“中国学术史上的重馨时期”“学术的复兴又促进了学校和书院的兴盛”“为准备各级考试,使得教本、史籍、韵书、字典等大量印行”归纳回答。第二小问根据“宋代印书有地可考者1500种,该五路即占80%。反之,夔州路仅有进士103人,而所印之书只有2种”归纳回答。(2)第一小问根据“明代以前,医学对于传染病学的认识都未超出‘伤寒论’的范围”回答。第二小问根据“明清两代医药学家,深入研究传染病等热性病发病原因和医疗方法,创立了温病学说”回答。第三小问根据“疗效显著”“赖以全活者计千有余人”“遍施之,病立愈,活人甚众”回答。(3)的综合上述材料,可见社会的需求推动了科技的进步,科技的进步反过来推动了社会的发展。

一、选择题(共10个小题)

1. 《韩非子》载:“先王立司南以端朝夕。”《鬼谷子》载:“郑(国)人之取玉也,载司南之车,为其不惑也。”(注:朝夕——东西方向;惑——迷失方向)根据材料和所学知识,推断下列说法正确的是 ( )

A、春秋战国时期指南针技术十分成熟

B、战国时期使用司南辨别方向

C、这是司南技术用于航海的最早记载

D、《韩非子》等不是科技著作,无参考价值

2. 西汉太中大夫东方朔撰文上呈汉武帝,所用竹简需两人抬进宫。以后改变携书不便现象首先得益于发明了 ( )

A、造纸技术

B、雕版印刷

C、制墨技术

D、活字印刷

3. 15世纪时梵蒂冈一个图书管理员说:“过去稀有而索价上百金币的书籍,现在只要二十金币。”出现这种变化的原因主要是 ( )

A、雕版印刷术的传播

B、活字印刷术的传播

C、造纸术的传播

D、经济文化的交流

4. 欧阳修上疏说:“京城近有雕印文集二十卷,名为《宋文》者,多是当今议论时政之言……详其语言,不可流布,而雕印之人,不知事体,窃恐流布渐广,传之虏中,大于朝廷不便……(请)今后如有不经官司详令,妄行雕印文集,并不得货卖。”这反映了 ( )

A、宋代活字印刷开始普及

B、书籍出版业受到政府的有效管理

C、北宋与契丹间关系紧张

D、文化传播方式变化影响政府管理

5. 小明同学上网搜索中国古代科技的成就,下列搜索的信息正确的是 ( )

①春秋时期的《甘石星经》是我国最早的一部天文学专著

②《黄帝内经》奠定了中医临床学的基础

③《本草纲目》创立了当时世界上最先进的分类法

④元代郭守敬制成的简仪比欧洲同类仪器要早500年

⑤南北朝的《齐民要术》是我国现存最早最完整的农书

⑥东汉时期的《九章算术》的出现标志着我国以解决实际问题为主要内容,以算筹为计算工具、运用十近制记数系统计算的古代数学体系的形成

A、①③④⑥

B、①③④⑤

C、①②⑤⑥

D、③⑤⑥

6. 世界上第一部将力学原理与机械技术合而为一的著作——《奇器图说》诞生于中国,是17世纪初欧洲传教士与中国学者共同翻译、编写而成的。以下情况最有可能出现的是( )

A、该书全面介绍了由力学概念和数学分析所构成的力学理论体系

B、中国学者因为翻译该书而受到了皇帝的重用

C、后来的中国学者不断对该书进行了删改、乃至贬斥

D、该书的机械制造技术在清朝康熙帝时期得到了很大应用

7. 下面是一部医学著作的部分目录,与此著作同时代的科技成就还有( )

A、《九章算术》

B、《农政全书》

C、《齐民要术》

D、《本草纲目》

8. 图3所示的书被誉为“东方医学的巨典”。它的作者是 ( )

A、贾思勰

B、张仲景

C、李时珍

D、徐光启

9. 李约瑟在《中国科技史》中提道:“他们固然没有把个人与社会分开,也没有把社会与整个自然界分开。可是他们向来主张,研究人类的惟一适当对象就是人本身。因此,在整个中国历史上,儒家反对对自然进行科学的探索,并反对对技术作科学的解释与推广。”对这段话最准确的理解是 ( )

A、人与自然界是无法分开的,对人本身的研究,就是对自然界的研究

B、研究人类惟有研究人本身

C、个人与社会、自然界是分不开的

D、中国古代较注重人的研究,不重视科技的研究与推广,影响了科技的发展

10. 清代学者黄百家反思中国传统科学理论时写道:“若太极,若阴阳……可任人之诬捏,吾不敢致问,以无所证对也。”可见,他认为中国传统科学理论 ( )

A、没有完整体系,支离破碎

B、具有模糊性,无法证伪

C、专制束缚严重,缺乏学术自由

D、过分崇拜权威,不敢超越

二、非选择题

11. (2016?天津高考)阅读材料,回答问题。

材料一 宋代是印刷术普遍应用时期,也是中国学术史上的重要时期。《十三经》和《十七史》的印行,地方史志的编纂,许多数学、工艺、医药和科技著作的问世,大型类书和丛书的编印,都在这一时期。而学术的复兴又促进了学校和书院的兴盛,加之为准备各级考试,使得教本、史籍、韵书、字典等大量印行。

据方志记载,宋代进士姓名可考者有29000人,其中两浙、福建等五路约占82%;宋代印书有地可考者1500种,该五路即占80%。反之,夔州路仅有进士103人,而所印之书只有2种。

——摘编自钱存训《印刷术在中国传统文化中的作用》

材料二 明代以前,医学对于传染病学的认识都未超出“伤寒论”的范围。明清两代医药学家,深入研究传染病等热性病发病原因和医疗方法,创立了温病学说,疗效显著。如《震泽县志续》载,乾隆二十一年,“瘟疫遍行,家无不病,病无不危”,名医孙日琏施诊施药,“赖以全活者计千有余人”。又如《相城小志》载,光绪十七年,“疫症盛行,呕泻螺疮起”,龚霞伯以四味中药“遍施之,病立愈,活人甚众”。

——摘编自余新忠《清代江南的瘟疫与社会》等

(1) 依据材料一,归纳印刷术普遍应用所产生的作用,指出宋代各地印书种数与进士人数所呈现的关系。(6分)

(2) 依据材料二和所学知识,指出明代以前中医治疗传染病的理论来源,明清时期有何新发展?实践效果怎样?(6分)

(3) 综上,谈谈科技与社会的相互作用。(4分)

高二历史必修三第3单元第8课 《中国古代的发明和发现》(解析)

1.【答案】 B

【解析】 A不对,指南针应用于航海是在宋朝,因此技术十分成熟表述有误;C不对,没有对照比较,不能说“这是司南技术用于航海的最早记载”;D不对,不能一味的否定《韩非子》等著作对了解古代科技没有参考价值。故本题选B。

【点评】这类题型是针对一句或一段材料,要求考生能够准确地归纳出其中心意思,是对考生阅读、判断及概括信息能力的考查。大致有两类:一是以材料为题干,选项为材料的中心意思,要求选择其正确的意思;二是以材料为选项,要求选出与题干中心意思相同的材料。无论哪一类,都要求与中心意思相同。解答此类试题,关键是要抓住材料中的限定词语,明确材料的中心意思,进而结合要求判定。

2.【答案】 A

【解析】 本题主要考查学生对教材内容的识记能力,难度较低,为了改变书写材料的笨重和不方便携带,中国在西汉时期发明了造纸术,并在东汉时期经蔡伦加以改进,使纸张成为最主要的书写材料,故A符合题意,B C D三项都与材料中的“携书不便”不符。

【点评】本题主要考查了四大发明中造纸术的巨大作用,高考对中国古代科技成就的考查主要以选择题为主,主要考查学生对科技成就的实际能力,其中尤其需要指出的是四大发明对西方近代社会的形成和发展所起的重大贡献和作用成为高考考查的常考点和重点。

3.【答案】 B

【解析】 题干中“上百金币的书籍,现在只要二十金币”的信息反映出书籍的价格下降,与价格下降有关的是造纸术和印刷术,15世纪时活字印刷术传入欧洲。【点评】本题主要考查活字印刷术对近代欧洲的影响,旨在考查学生正确解读材料的能力。由材料中的信息“上百金币的书籍,现在只要二十金币”入手即可。

4.【答案】 D

【解析】 题干反映的主旨意思是京城有雕印书籍的,其中言论恐怕对朝廷统治不利,建议政府对雕印书籍的行为进行管辖,就题论题,活字印刷术从开始发明到普遍使用,是一个过程。A能排除。材料说明当时书籍没有得到有效管理,排除B。C项局限于契丹不妥,欧阳修说的是“虏”是指一些不法分子,不是特指契丹。从欧阳修的建议来看,是这种传播方式让政府有了警惕之心,故说影响政府管理,答案为D。

5.【答案】 D

【解析】 本题主要考查对中国古代科技成绩内容的识记能力。《甘石星经》是战国时期甘德和石申合力完成的天文学著作,故①时间错误;②《皇帝内经》是中医理论的奠基之作而非临床实践理论;④简仪是宋代成就而不是元代,故③⑤⑥是表述正确且符合史实的选项,答案选D。

【点评】在记忆中国古代科技文化成就的内容时,应从两个方面入手:①纵向归纳:把某一项科技成就按照中国历史发展的进程完整归纳;②横向归纳:将同一时期的科技成就分门别类,如数学,医学,农学,天文历法等方面。教材中的内容是将二者结合起来的不便记忆。

6.【答案】 C

【解析】 中国传统的思维是轻视科学理论、重视具体技艺的,所以排除A;B明显错误。康熙帝爱好科学基本是个人爱好,并无意推广、应用,社会环境也不可能,故排除D。C恰好说明中国学者故意对其进行改造,以适合和突出中国传统文化。因此选C。

【点评】中国古代科技与西方近代科技的特点比较(l).中国古代科技重经验,西方近代科技重实验。中国古代科学从内容上看主要是应用科学,经验的终结,缺乏理论探索还处于对自然界各种现象的描述阶段即感性认识阶段,缺乏理性认识。而西方近代科学把系统观察和实验同严密的逻辑体系结合,形成以实验事实为根据的系统的科学理论。(2).中国古代科技重综合,西方近代科技重分析。中国古代科技直接从现象中进行整体理论综合。只知其然,不知其所以然。西方近代科技善于分析法,把分析的实践上升到科学方法论的高度加以阐明,从而给近代科学理论提供有效方法和明确方向。(3).中国古代科技重实用,西方近代自然科学重理论。中国古代科技实用性强,一般能直接满足人们的实际需要,却很少能用逻辑方法对这些经验材料进行整理,作出理论概括和分析。西方近代自然科学重理论。(4) 中国古代科技服务于农业,西方近代科技主要服务于工业

7.【答案】 A

【解析】 本题考查学生识记能力。根据目录可知此医学著作是东汉张仲景的《伤寒杂病论》,A是东汉时期,B、D是明朝时期的,C是北魏时期的,故选A。

【点评】关于中国古代科技成就,高考命题主要集中在:(1)中国古代科技各领域的主要成就,如四大发明、数学、医学、农学、天文学等;(2)中国古代科技的特点及发达的原因,有的高考试题将中国古代科技与农业经济相联系,要求学生认识中国古代科技服务于农业的实用性特点。

8.【答案】 C

【解析】 北魏时期贾思勰所著的《齐民要术》是我国现存最早、最完整、最系统的古代农业科学著作;东汉时期,张仲景所著中医专著《伤寒杂病论》,创造性地提出了辩证施治的方法,奠定了后世中医临床学的理论基础,被后世医家誉为“万世宝典”;明朝时期徐光启所著的《农政全书》,是中国古代农业科学技术集大成的著作;明朝时期李时珍所著《本草纲目》,是对16世纪以前中医药学的系统总结,被誉为“东方药物巨典”,故答案选择C项。

【点评】关于中国古代科学家,除了掌握其卓越成就外,还要注意这些成就的特点。

9.【答案】 C

【解析】 李约瑟指出:中国古代科技“研究人类的惟一适当对象就是人本身”,即古代科技重视研究人;“儒家反对对自然进行科学的探索,并反对对技术作科学的解释与推广”,作为中国传统文化主流思想的儒学反对对自然科学的研究、解释与推广,是阻碍中国古代科技发展的因素之一。故选C

【点评】英国学者李约瑟在《中国科学技术史》中充分肯定了15世纪前中国古代科技处于世界领先的地位,但同时指出“欧洲在16世纪以后,就诞生出现代(实指近代)科学……而中国文明却没有能够在亚洲产生出与此相似的现代科学”。

10.【答案】 B

【解析】 从材料“可任人之诬捏,吾不敢致问,以无所证对也”,可以看出中国古代的科技多是以阴阳等作为解释,根本无法证明。故选B。而A、C、D三项在材料中均未体现。

11.【答案】

(1)作用:促进了学术的复兴;满足了教育的需要。(4分)

关系:两者呈现正相关关系。(2分)

(2)理论来源:张仲景的“伤寒论”。(2分)

新发展:创立了温病学说。(2分)

实践效果:运用温病学说治疗传染病,挽救了许多人的生命。(2分)

(3)相互作用:社会需要推动了科技的进步,科技的进步推动了社会的发展。(4分)

【解析】 (1)第一小问根据“中国学术史上的重馨时期”“学术的复兴又促进了学校和书院的兴盛”“为准备各级考试,使得教本、史籍、韵书、字典等大量印行”归纳回答。第二小问根据“宋代印书有地可考者1500种,该五路即占80%。反之,夔州路仅有进士103人,而所印之书只有2种”归纳回答。(2)第一小问根据“明代以前,医学对于传染病学的认识都未超出‘伤寒论’的范围”回答。第二小问根据“明清两代医药学家,深入研究传染病等热性病发病原因和医疗方法,创立了温病学说”回答。第三小问根据“疗效显著”“赖以全活者计千有余人”“遍施之,病立愈,活人甚众”回答。(3)的综合上述材料,可见社会的需求推动了科技的进步,科技的进步反过来推动了社会的发展。

同课章节目录

- 第一单元 中国传统文化主流思想的演变

- 第1课 “百家争鸣”和儒家思想的形成

- 第2课 “罢黜百家 独尊儒术”

- 第3课 宋明理学

- 第4课 明清之际活跃的儒家思想

- 第二单元 西方人文精神的起源及其发展

- 第5课 西方人文主义思想的起源

- 第6课 文艺复兴和宗教改革

- 第7课 启蒙运动

- 第三单元 古代中国的科学技术与文学艺术

- 第8课 古代中国的发明和发现

- 第9课 辉煌灿烂的文学

- 第10课 充满魅力的书画和戏曲艺术

- 第四单元 近代以来世界的科学发展历程

- 第11课 物理学的重大进展

- 第12课 探索生命起源之谜

- 第13课 从蒸汽机到互联网

- 第五单元 近代中国的思想解放潮流

- 第14课 从“师夷长技”到维新变法

- 第15课 三民主义的形成和发展

- 第16课 新文化运动与马克思主义的传播

- 第六单元 20世纪以来中国重大思想理论成果

- 第17课 毛泽东思想

- 第18课 中国特色社会主义理论体系的形成与发展

- 第七单元 现代中国的科技、教育与文学艺术

- 第19课 中华人民共和国成立以来的重大科技成就

- 第20课 “百花齐放”“百家争鸣”

- 第21课 现代中国教育的发展

- 第八单元 19世纪以来的世界文学艺术

- 第22课 文学的繁荣

- 第23课 美术的辉煌

- 第24课 音乐与影视艺术