人教版语文必修3第10课《过秦论》课件(共26 张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版语文必修3第10课《过秦论》课件(共26 张PPT) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 6.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-09-08 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

10.过秦论

贾谊

1.通过熟读了解文章的脉络。

2.解本文的语言特色:排偶句的运用。

3.识贾谊对秦迅速灭亡原因的分析。

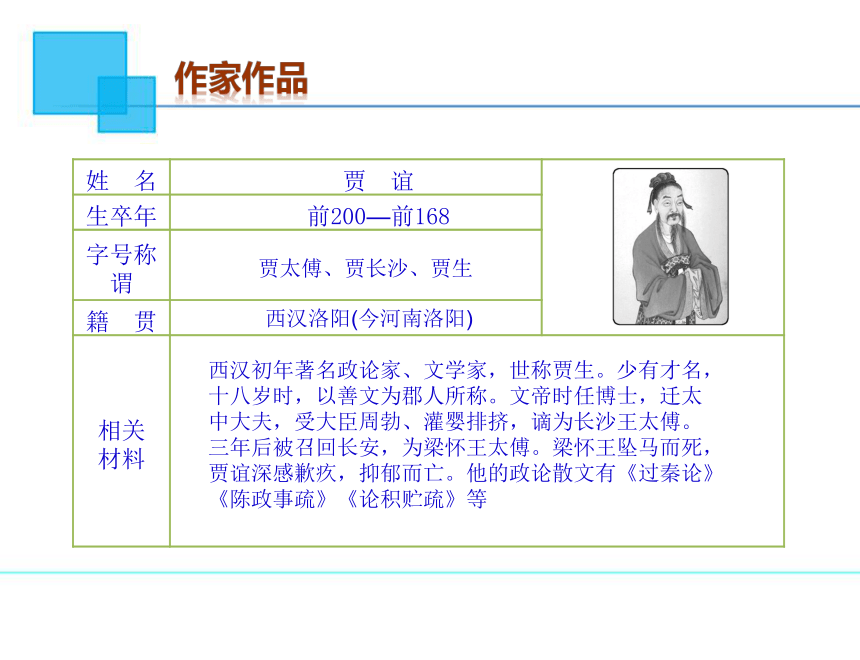

姓

名

贾

谊

生卒年

前

200

—

前

168

字号称

谓

籍

贯

相

关

材

料

贾太傅、贾长沙、贾生

西汉洛阳(今河南洛阳)

西汉初年著名政论家、文学家,世称贾生。少有才名,十八岁时,以善文为郡人所称。文帝时任博士,迁太中大夫,受大臣周勃、灌婴排挤,谪为长沙王太傅。三年后被召回长安,为梁怀王太傅。梁怀王坠马而死,贾谊深感歉疚,抑郁而亡。他的政论散文有《过秦论》《陈政事疏》《论积贮疏》等

春秋以来,战乱频仍,加之秦施暴政、秦末农民起义和楚汉之争,社会经济遭受了重大破坏。农民大量流亡异乡,不得耕地。人口锐减,商业萧条。奸商囤积居奇,物价昂贵,米一石值万钱,马一匹达百金。新建立的西汉政权,府库空虚,财政困难。史载:

“自天子不能具钧驷,而将相或乘牛车,齐民无藏盖。”人民很需要休养生息。面对这种现实,为巩固西汉政权,贾谊借“过秦”以

“规汉”,主张施行仁政,“与民休息”。

写作背景

论是一种论文文体,按《韵术》:“论者,议也。”《昭明文选》所载:“论有两体,一曰史论,乃忠臣于传末作议论,以断其人之善恶。如《史记》后的太史公曰……。二曰政论,则学士大夫议论古今时世人物或评经史之言,正其谬误。”如《六国论》《过秦论》等。

文体知识

这篇文章前四段是叙述,写秦王朝的兴亡过程,前三段写兴,第四段写亡;最后一段是议论,指出秦王朝迅速灭亡的原因。

1.全文共五段,从表达方式看,可以分为叙述部分和议论部分。哪几段是叙述?哪几段是议论?

①过错:“废先王之道,焚百家之言,以愚黔首;隳名城,杀豪杰;收天下之兵,聚之咸阳,销锋镝,铸以为金人十二,以弱天下之民”“良将劲弩守要害之处,信臣精卒陈利兵而谁何”。

②实质:执敲扑而鞭笞天下,仁义不施。

2.本文题目是“过秦论”,那么文中论述了秦的哪些“过错”?其实质是什么?

3.这篇史论的主要观点是什么?如何理解这句话?

明确:“仁义不施而攻守之势异也”。这句话是对秦王朝所犯过失的总结,秦王朝“仁义不施”,结果导致亡国。

4.分组讨论:从全文看,“攻守之势异也”,“攻和守”的不同形势在课文中的具体表现是什么?

明确:“攻之势”体现在第①段到第③段,崛起──强大──鼎盛。“守之势”体现在第③段、第④段,由统一天下到覆灭。

1.背诵1-3自然段。????

2.识记文言常用词语和句式。

第二课时

过秦论

1.“席卷”“包举”“囊括”都有“并吞”的意思,“宇内”“四海”“八荒”都有“天下”的意思;那么,我们把课文中的“有……之意,……之心”换成“有并吞天下之心”好吗?为什么?

[提示] 文章为写秦孝公吞并六国的野心,极尽铺张之能事,这样写既增加了语势,同时也为下文做铺垫。作答时,要从内容和形式两方面来展开。

不好。①文段意在突出秦孝公吞并六国、独占天下的勃勃雄心以及秦对诸侯各国虎视眈眈的情态、咄咄逼人的气势。②这样写为后文写秦孝公之后的历代秦君的赫赫功业张本,为后文写秦一统天下之后的顷刻覆亡形成对比并埋下了伏笔。③这样写增加了行文的气势,又使叙述生动形象。

本文的论点是“仁义不施而攻守之势异也”,秦攻夺天下正是从秦孝公开始的。首句“君臣固守以窥周室”说明秦孝公在摄政之初仍是固守秦地,对周室只是暗中窥视,后来由于“商君佐之”,才开始有了“席卷天下”的行动,虽然在此之前,他已有了“地利”“人和”(君臣固守)的条件,但没行动。

2.本文从秦孝公写起,为什么不从秦孝公以前的国君(如秦穆公)写起?

各国诸侯是在迫不得已的情况下才联合起来共同抵抗秦国的,其主要措施有:①招纳天下贤才,订立合纵盟约,结成联盟;②具有政治影响力和远见的领导人聚合九国力量,一致对秦。

3.在秦国强大的同时,各国诸侯采用了什么方法来“弱秦”?

4.九国的强大是从哪些地方表现出来的?这些内容在文中起到什么作用?

首先写出了诸侯们买通天下之士,采用了合纵策略缔结了盟约;其次写出文臣武将,人才济济,各有所长;最后写九国之师军队强大,而最后的结果是“从散约败,争割地而赂秦”,“伏尸百万,流血漂橹”。这样就反衬出秦国的强大,同时也含蓄地指出了秦国强大的原因是“商君佐之,内立法度,务耕织,修守战之具”,符合社会发展的需要,是一种“仁政”,这种“仁政”得到秦国后代君王的继承,所以到了势力如此强大的地步,又间接地为中心论点的提出做了准备。

5.作者写陈涉起义一事突出了什么内容?有什么目的?

突出地写出了陈涉起义时的地位低微,才智不足,兵力弱少,武器简陋。而这些内容正表明陈涉队伍的不堪一击。然而结果却出人意料,“天下云集响应,赢粮而景从”,陈涉一举灭亡了秦王朝。这些内容明显是针对“仁义不施”写的,为结尾“仁义不施而攻守之势异也”的提出做了准备。

6.本文多处运用了对比手法,试找出并分析其作用。

对比内容

对比作用

秦国本身先强后弱、先盛后

衰、先兴后亡的对比

几种对比交织在一起,结构宏伟,角度清晰。主客观形势不同,强弱、盛衰、难易不同,都从几方面的对比中显现出来,有力地突出了中心:仁义不施而攻守之势异也

秦与九国之师的对比

秦与陈涉的对比

陈涉与九国之师的对比(出身地位、军队装备、军队素质、指挥作战能力等方面的对比)

7.对于秦亡的原因,众说纷纭,贾谊认为“仁义不施而攻守之势异也”。结合所学知识,谈谈你对这一观点的认识,说说这一观点的进步性和局限性。

[提示] 贾谊提出自己的观点,有其合理的成分,强调“仁义不施”具有进步意义,但同时,由于时代的局限,对于造成“攻守之势异也”的根源还没有认识清楚。

(观点一)贾谊施行仁义的主张,是从维护封建统治阶级利益的立场出发的,但因为这一主张与反对暴政相联系,所以符合当时人民的要求。加上他充分肯定商鞅变法,主张儒法并用,所以他的仁义主张就更带有进步性。虽然贾谊在一定程度上揭露和批判了秦朝统治者的残暴罪行,但由于阶级和时代的局限,他还看不到封建统治阶级的本性,却要求封建统治阶级真正施行仁义,消除阶级矛盾,达到长治久安的目的,这是不可能的。因此他的这种观点又具有一定的局限性。

(观点二)贾谊不仅看到秦朝灭亡的根本原因是失去了民心,而且还看到秦国由日益强盛到统一天下,根本原因在于其行动和当时人民要求统一的愿望相一致。可见,贾谊在一定程度上看到了人民的力量,认识到人心向背是国家治乱的关键。但他在描述陈涉的平凡时,明显地表现出对劳动人民的轻视,这是他的阶级局限性。

结构图示

铺排渲染,文采斐然

写法指导

《过秦论》这篇文章语言有辞赋特色,讲究铺排渲染。如开头写秦孝公的雄心,连用“席卷天下”“包举宇内”等四字语;中间写九国之师攻秦,四君、九国、谋臣、策

士、武将,一一列出,显得有声势;写秦始皇,则极力塑造出他那“威加海内”的形象。行文多用骈偶,读起来铿锵有力,且句式变化多端,不显单调。

赋体文是从古代对偶、排比的修辞手法中逐渐发展起来的,写作时运用赋的手法非常重要,要注意以下几点:

1.在语句方面,讲究对仗。一般是用平行的两句话两两相对,其基本要求是实词对实词,虚词对虚词,句法结构互相对称。

2.在语言方面,讲究节奏和平仄。赋体文在语音方面要讲究节奏,对仗字数不同,节奏也不同。在语音方面还讲究平仄,赋体文平仄协调,能增强语言的声音美。

3.在用词方面,讲究用典和词藻。用典,是引用的一

种,它主要是引用古代的故事或诗文来表情达意,容易引起联想,使文章变得典雅、含蓄。

1.背诵全文。????

2.识记文言常用词语和句式。

贾谊

1.通过熟读了解文章的脉络。

2.解本文的语言特色:排偶句的运用。

3.识贾谊对秦迅速灭亡原因的分析。

姓

名

贾

谊

生卒年

前

200

—

前

168

字号称

谓

籍

贯

相

关

材

料

贾太傅、贾长沙、贾生

西汉洛阳(今河南洛阳)

西汉初年著名政论家、文学家,世称贾生。少有才名,十八岁时,以善文为郡人所称。文帝时任博士,迁太中大夫,受大臣周勃、灌婴排挤,谪为长沙王太傅。三年后被召回长安,为梁怀王太傅。梁怀王坠马而死,贾谊深感歉疚,抑郁而亡。他的政论散文有《过秦论》《陈政事疏》《论积贮疏》等

春秋以来,战乱频仍,加之秦施暴政、秦末农民起义和楚汉之争,社会经济遭受了重大破坏。农民大量流亡异乡,不得耕地。人口锐减,商业萧条。奸商囤积居奇,物价昂贵,米一石值万钱,马一匹达百金。新建立的西汉政权,府库空虚,财政困难。史载:

“自天子不能具钧驷,而将相或乘牛车,齐民无藏盖。”人民很需要休养生息。面对这种现实,为巩固西汉政权,贾谊借“过秦”以

“规汉”,主张施行仁政,“与民休息”。

写作背景

论是一种论文文体,按《韵术》:“论者,议也。”《昭明文选》所载:“论有两体,一曰史论,乃忠臣于传末作议论,以断其人之善恶。如《史记》后的太史公曰……。二曰政论,则学士大夫议论古今时世人物或评经史之言,正其谬误。”如《六国论》《过秦论》等。

文体知识

这篇文章前四段是叙述,写秦王朝的兴亡过程,前三段写兴,第四段写亡;最后一段是议论,指出秦王朝迅速灭亡的原因。

1.全文共五段,从表达方式看,可以分为叙述部分和议论部分。哪几段是叙述?哪几段是议论?

①过错:“废先王之道,焚百家之言,以愚黔首;隳名城,杀豪杰;收天下之兵,聚之咸阳,销锋镝,铸以为金人十二,以弱天下之民”“良将劲弩守要害之处,信臣精卒陈利兵而谁何”。

②实质:执敲扑而鞭笞天下,仁义不施。

2.本文题目是“过秦论”,那么文中论述了秦的哪些“过错”?其实质是什么?

3.这篇史论的主要观点是什么?如何理解这句话?

明确:“仁义不施而攻守之势异也”。这句话是对秦王朝所犯过失的总结,秦王朝“仁义不施”,结果导致亡国。

4.分组讨论:从全文看,“攻守之势异也”,“攻和守”的不同形势在课文中的具体表现是什么?

明确:“攻之势”体现在第①段到第③段,崛起──强大──鼎盛。“守之势”体现在第③段、第④段,由统一天下到覆灭。

1.背诵1-3自然段。????

2.识记文言常用词语和句式。

第二课时

过秦论

1.“席卷”“包举”“囊括”都有“并吞”的意思,“宇内”“四海”“八荒”都有“天下”的意思;那么,我们把课文中的“有……之意,……之心”换成“有并吞天下之心”好吗?为什么?

[提示] 文章为写秦孝公吞并六国的野心,极尽铺张之能事,这样写既增加了语势,同时也为下文做铺垫。作答时,要从内容和形式两方面来展开。

不好。①文段意在突出秦孝公吞并六国、独占天下的勃勃雄心以及秦对诸侯各国虎视眈眈的情态、咄咄逼人的气势。②这样写为后文写秦孝公之后的历代秦君的赫赫功业张本,为后文写秦一统天下之后的顷刻覆亡形成对比并埋下了伏笔。③这样写增加了行文的气势,又使叙述生动形象。

本文的论点是“仁义不施而攻守之势异也”,秦攻夺天下正是从秦孝公开始的。首句“君臣固守以窥周室”说明秦孝公在摄政之初仍是固守秦地,对周室只是暗中窥视,后来由于“商君佐之”,才开始有了“席卷天下”的行动,虽然在此之前,他已有了“地利”“人和”(君臣固守)的条件,但没行动。

2.本文从秦孝公写起,为什么不从秦孝公以前的国君(如秦穆公)写起?

各国诸侯是在迫不得已的情况下才联合起来共同抵抗秦国的,其主要措施有:①招纳天下贤才,订立合纵盟约,结成联盟;②具有政治影响力和远见的领导人聚合九国力量,一致对秦。

3.在秦国强大的同时,各国诸侯采用了什么方法来“弱秦”?

4.九国的强大是从哪些地方表现出来的?这些内容在文中起到什么作用?

首先写出了诸侯们买通天下之士,采用了合纵策略缔结了盟约;其次写出文臣武将,人才济济,各有所长;最后写九国之师军队强大,而最后的结果是“从散约败,争割地而赂秦”,“伏尸百万,流血漂橹”。这样就反衬出秦国的强大,同时也含蓄地指出了秦国强大的原因是“商君佐之,内立法度,务耕织,修守战之具”,符合社会发展的需要,是一种“仁政”,这种“仁政”得到秦国后代君王的继承,所以到了势力如此强大的地步,又间接地为中心论点的提出做了准备。

5.作者写陈涉起义一事突出了什么内容?有什么目的?

突出地写出了陈涉起义时的地位低微,才智不足,兵力弱少,武器简陋。而这些内容正表明陈涉队伍的不堪一击。然而结果却出人意料,“天下云集响应,赢粮而景从”,陈涉一举灭亡了秦王朝。这些内容明显是针对“仁义不施”写的,为结尾“仁义不施而攻守之势异也”的提出做了准备。

6.本文多处运用了对比手法,试找出并分析其作用。

对比内容

对比作用

秦国本身先强后弱、先盛后

衰、先兴后亡的对比

几种对比交织在一起,结构宏伟,角度清晰。主客观形势不同,强弱、盛衰、难易不同,都从几方面的对比中显现出来,有力地突出了中心:仁义不施而攻守之势异也

秦与九国之师的对比

秦与陈涉的对比

陈涉与九国之师的对比(出身地位、军队装备、军队素质、指挥作战能力等方面的对比)

7.对于秦亡的原因,众说纷纭,贾谊认为“仁义不施而攻守之势异也”。结合所学知识,谈谈你对这一观点的认识,说说这一观点的进步性和局限性。

[提示] 贾谊提出自己的观点,有其合理的成分,强调“仁义不施”具有进步意义,但同时,由于时代的局限,对于造成“攻守之势异也”的根源还没有认识清楚。

(观点一)贾谊施行仁义的主张,是从维护封建统治阶级利益的立场出发的,但因为这一主张与反对暴政相联系,所以符合当时人民的要求。加上他充分肯定商鞅变法,主张儒法并用,所以他的仁义主张就更带有进步性。虽然贾谊在一定程度上揭露和批判了秦朝统治者的残暴罪行,但由于阶级和时代的局限,他还看不到封建统治阶级的本性,却要求封建统治阶级真正施行仁义,消除阶级矛盾,达到长治久安的目的,这是不可能的。因此他的这种观点又具有一定的局限性。

(观点二)贾谊不仅看到秦朝灭亡的根本原因是失去了民心,而且还看到秦国由日益强盛到统一天下,根本原因在于其行动和当时人民要求统一的愿望相一致。可见,贾谊在一定程度上看到了人民的力量,认识到人心向背是国家治乱的关键。但他在描述陈涉的平凡时,明显地表现出对劳动人民的轻视,这是他的阶级局限性。

结构图示

铺排渲染,文采斐然

写法指导

《过秦论》这篇文章语言有辞赋特色,讲究铺排渲染。如开头写秦孝公的雄心,连用“席卷天下”“包举宇内”等四字语;中间写九国之师攻秦,四君、九国、谋臣、策

士、武将,一一列出,显得有声势;写秦始皇,则极力塑造出他那“威加海内”的形象。行文多用骈偶,读起来铿锵有力,且句式变化多端,不显单调。

赋体文是从古代对偶、排比的修辞手法中逐渐发展起来的,写作时运用赋的手法非常重要,要注意以下几点:

1.在语句方面,讲究对仗。一般是用平行的两句话两两相对,其基本要求是实词对实词,虚词对虚词,句法结构互相对称。

2.在语言方面,讲究节奏和平仄。赋体文在语音方面要讲究节奏,对仗字数不同,节奏也不同。在语音方面还讲究平仄,赋体文平仄协调,能增强语言的声音美。

3.在用词方面,讲究用典和词藻。用典,是引用的一

种,它主要是引用古代的故事或诗文来表情达意,容易引起联想,使文章变得典雅、含蓄。

1.背诵全文。????

2.识记文言常用词语和句式。