人教版高中语文必修2第3课《囚绿记》课件(共19 张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版高中语文必修2第3课《囚绿记》课件(共19 张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 1.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-09-09 14:51:29 | ||

图片预览

文档简介

囚

记

陆

蠡

教学目标 :

1.了解作者对常青藤感情的变化及背后的原因。

2.能通过阅读和讨论延伸出“绿”的象征意义。

3.能对文章的思想感情进行深入理解。

教学重点 :

1. 由绿延伸出来的象征意义。

2. 剖析作者的写作意图。

陆蠡(1908一1942),不仅是我国现代著名的散文家,而且是宁死不屈的抗日烈士。原名陆考原,学名陆圣泉。陆蠡是他的笔名。三本散文集《海星》、《竹刀》、《囚绿记》。三个集子的共同特色,是凝炼、质朴,蕴藉而秀美。陆蠡也写过许多短篇小说,给人的感觉总是“渴望着更有生命、更有力量、更有希望和鼓舞”。

值得骄傲的朋友 优美的性格和黄金的心

和一个崇高的灵魂接触。 ——巴金

写作背景

1937年,卢沟桥事变发生,烽烟四逼中的旧都时值日寇入侵,华北人民陷入水深火热之中,作者是富有正义感的青年作家,国难当头,不能不愤怒忧虑烦恼,不能不生出坚贞不屈的浩然正气,在“祖国蒙受极大耻辱的时候”他怀念起一年前暂住北京时,窗外的一树常春藤。于是写下了《囚绿记》(抗战前期1938年)。

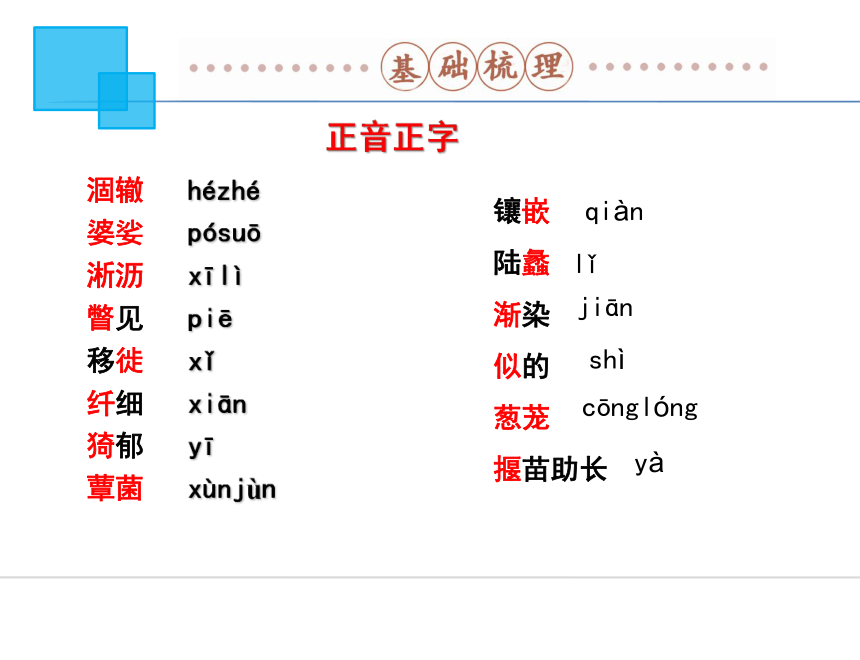

涸辙 婆娑

淅沥

瞥见

移徙

纤细 猗郁 蕈菌

hézhé

pósuō

xīlì

piē

xǐ

xiān

yī

xùnjùn

镶嵌

陆蠡

渐染

似的

葱茏

揠苗助长

qiàn

lǐ

jiān

shì

cōnglóng

yà

正音正字

请大家快速阅读课文:

哪几段写囚绿的?囚绿之前,之后写了什么? (圈划关键句即那些写行动的句子)

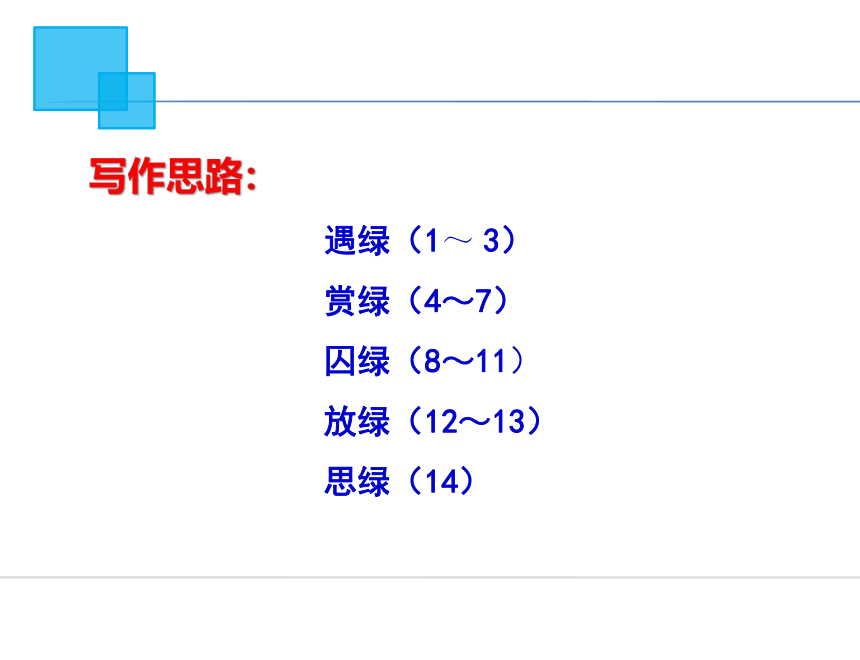

遇绿(1~ 3)

赏绿(4~7)

囚绿(8~11)

放绿(12~13)

思绿(14)

写作思路:

哪几段直接写“囚绿”?“囚绿”前后分别写了什么?(用 “__绿”形式的短语概括)

1.寻绿(1—4)从窗户写起,交代绿的由来。

2.观绿(5—7)开始对绿枝条直接描写。

3.囚绿 (8—12)文章主体,与文章标题相呼应,写出

了绿枝条生命变化的五个阶段。

4.放绿(13)不屈服黑暗,向往光明。

5.怀绿(14)惦念牵挂。

对绿的感情(找依据)

线索:

一般的喜欢——生的喜悦——曲解——同情——尊重 赞美——祝福——怀念 (感情变化)

称呼变化 绿色-----绿友----绿囚 -----绿友

作者为什么对“绿”如此挚爱?

绿

象征民族性格

看到民族希望

赋予时代精神

寄托美好祝愿

追求光明的性格

不屈服于黑暗的性格

(托物)

(言志)

——通过描绘具体事物的形象来表达

思想感情

托物言志

“囚绿”既是作者个人境遇的隐喻,更是民族命运的象征,作为一个爱国的作家,作者从绿“这永不屈服于黑暗的囚人”那种顽强抗争的性格,永向光明的执着中,感受到了民族的顽强性格,看到了民族的希望,他不仅抒发了自己对绿的热爱,更赋予绿以时代需要的精神,寄托了作家对民族未来的美好祝愿。

鲁国的郊外飞来一只很大的海鸟,鲁国国君很喜欢,就必恭必敬把这只海鸟迎进了太庙,演奏《九韶》这样庄严的音乐取悦它,准备了美酒给它喝,宰羊牛给它吃,每天用这样的礼节仪式供奉,结果呢?这只海鸟目光迷离,神色忧郁,郁郁寡欢,三天就死了。

面对人生百态,面对种种冲突,有多少时候我们站在了他人的立场考虑事情?很多的纷争往往就是因为站在自我的立场,用自己狭隘的眼光去判断评价,造成了诸多的格格不入。

作者以他的生命唱出一曲绿色的歌,以不屈的意志去迎战敌人的刺刀。他通过对那一抹绿的歌唱,表达了对中国人民坚贞不屈精神的赞扬,同时引发了我们现实的思考,无论怎样的境遇,我们都要克服生活的困难,像作者一样,用自己的生命照亮民族的心灵。

课堂小结

常春藤的“永不屈服于黑暗、顽强抗争的精神” 给你什么深刻的人生启示?请用凝练、富有哲理的语言表达你的理解(可以是你记住的别人的话,也可以是自己原创的)。能撷取一个事例加以佐证将更好。

张海迪,高位截瘫。以顽强的毅力自学了小学、中学、大学及研究生的专业课程。其间克服病痛和困难进行创作,至今已出版大量的作品。

海伦·凯勒是美国一位残障教育家。19个月大时,因为一次高烧而引致失明及失聪。毕业于哈佛大学。

从小失去听力,曾是个全聋全哑的小女孩周婷婷是我国第一位少年聋人大学毕业生、中国的“海伦·凯勒”。

1.再读全文,用心体会作者的情感,感受作者矛盾的心情。

2.完成小作文:对于作者因为“爱绿”而“囚绿”的做法你赞同吗?为什么?字数要求300字以上。

布置作业

记

陆

蠡

教学目标 :

1.了解作者对常青藤感情的变化及背后的原因。

2.能通过阅读和讨论延伸出“绿”的象征意义。

3.能对文章的思想感情进行深入理解。

教学重点 :

1. 由绿延伸出来的象征意义。

2. 剖析作者的写作意图。

陆蠡(1908一1942),不仅是我国现代著名的散文家,而且是宁死不屈的抗日烈士。原名陆考原,学名陆圣泉。陆蠡是他的笔名。三本散文集《海星》、《竹刀》、《囚绿记》。三个集子的共同特色,是凝炼、质朴,蕴藉而秀美。陆蠡也写过许多短篇小说,给人的感觉总是“渴望着更有生命、更有力量、更有希望和鼓舞”。

值得骄傲的朋友 优美的性格和黄金的心

和一个崇高的灵魂接触。 ——巴金

写作背景

1937年,卢沟桥事变发生,烽烟四逼中的旧都时值日寇入侵,华北人民陷入水深火热之中,作者是富有正义感的青年作家,国难当头,不能不愤怒忧虑烦恼,不能不生出坚贞不屈的浩然正气,在“祖国蒙受极大耻辱的时候”他怀念起一年前暂住北京时,窗外的一树常春藤。于是写下了《囚绿记》(抗战前期1938年)。

涸辙 婆娑

淅沥

瞥见

移徙

纤细 猗郁 蕈菌

hézhé

pósuō

xīlì

piē

xǐ

xiān

yī

xùnjùn

镶嵌

陆蠡

渐染

似的

葱茏

揠苗助长

qiàn

lǐ

jiān

shì

cōnglóng

yà

正音正字

请大家快速阅读课文:

哪几段写囚绿的?囚绿之前,之后写了什么? (圈划关键句即那些写行动的句子)

遇绿(1~ 3)

赏绿(4~7)

囚绿(8~11)

放绿(12~13)

思绿(14)

写作思路:

哪几段直接写“囚绿”?“囚绿”前后分别写了什么?(用 “__绿”形式的短语概括)

1.寻绿(1—4)从窗户写起,交代绿的由来。

2.观绿(5—7)开始对绿枝条直接描写。

3.囚绿 (8—12)文章主体,与文章标题相呼应,写出

了绿枝条生命变化的五个阶段。

4.放绿(13)不屈服黑暗,向往光明。

5.怀绿(14)惦念牵挂。

对绿的感情(找依据)

线索:

一般的喜欢——生的喜悦——曲解——同情——尊重 赞美——祝福——怀念 (感情变化)

称呼变化 绿色-----绿友----绿囚 -----绿友

作者为什么对“绿”如此挚爱?

绿

象征民族性格

看到民族希望

赋予时代精神

寄托美好祝愿

追求光明的性格

不屈服于黑暗的性格

(托物)

(言志)

——通过描绘具体事物的形象来表达

思想感情

托物言志

“囚绿”既是作者个人境遇的隐喻,更是民族命运的象征,作为一个爱国的作家,作者从绿“这永不屈服于黑暗的囚人”那种顽强抗争的性格,永向光明的执着中,感受到了民族的顽强性格,看到了民族的希望,他不仅抒发了自己对绿的热爱,更赋予绿以时代需要的精神,寄托了作家对民族未来的美好祝愿。

鲁国的郊外飞来一只很大的海鸟,鲁国国君很喜欢,就必恭必敬把这只海鸟迎进了太庙,演奏《九韶》这样庄严的音乐取悦它,准备了美酒给它喝,宰羊牛给它吃,每天用这样的礼节仪式供奉,结果呢?这只海鸟目光迷离,神色忧郁,郁郁寡欢,三天就死了。

面对人生百态,面对种种冲突,有多少时候我们站在了他人的立场考虑事情?很多的纷争往往就是因为站在自我的立场,用自己狭隘的眼光去判断评价,造成了诸多的格格不入。

作者以他的生命唱出一曲绿色的歌,以不屈的意志去迎战敌人的刺刀。他通过对那一抹绿的歌唱,表达了对中国人民坚贞不屈精神的赞扬,同时引发了我们现实的思考,无论怎样的境遇,我们都要克服生活的困难,像作者一样,用自己的生命照亮民族的心灵。

课堂小结

常春藤的“永不屈服于黑暗、顽强抗争的精神” 给你什么深刻的人生启示?请用凝练、富有哲理的语言表达你的理解(可以是你记住的别人的话,也可以是自己原创的)。能撷取一个事例加以佐证将更好。

张海迪,高位截瘫。以顽强的毅力自学了小学、中学、大学及研究生的专业课程。其间克服病痛和困难进行创作,至今已出版大量的作品。

海伦·凯勒是美国一位残障教育家。19个月大时,因为一次高烧而引致失明及失聪。毕业于哈佛大学。

从小失去听力,曾是个全聋全哑的小女孩周婷婷是我国第一位少年聋人大学毕业生、中国的“海伦·凯勒”。

1.再读全文,用心体会作者的情感,感受作者矛盾的心情。

2.完成小作文:对于作者因为“爱绿”而“囚绿”的做法你赞同吗?为什么?字数要求300字以上。

布置作业