人教版高中语文必修2第2课《故都的秋》课件(共32 张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版高中语文必修2第2课《故都的秋》课件(共32 张PPT) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 2.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-09-09 14:58:28 | ||

图片预览

文档简介

故都的秋

郁达夫

(一)知识教育目标

1.抓住“清、静、悲凉”这个牛鼻子,理解情景关系。

2.学会反复诵读,品味语言,增强语言的感受力。

(二)能力训练目标

1.诵读品味重点语段,通过意象比较明了作者感情特点。

2.联想想象,身临其境,以体会意境。

(三)德育渗透目标

1.激发学生在自然中感受生活的热情。

2.陶冶学生性情,提高学生的审美能力。

郁达夫的创作风 格独特,成就卓著,尤以小说和散文最为著称,影响广泛。其中以短篇小说《沉沦》、《春风沉醉的晚上》、 《薄奠》、《迟桂花》,中篇小说《迷羊》、《她是一个弱女子》和《出奔》等最为著名。小说多以失意落魄的青年知识分 子作为描写对象,往往大胆地进行自我暴露,富于浪漫主义的感伤气息,笔调洒脱自然,语言清新优美,具有强烈的主观抒 彩。

从1921年9月至1933年3月,郁达夫曾用相当大的精力参加左翼文艺活动并进行创作。由于国民党白色恐怖的威胁等原因,郁达夫从1933年4月由上海迁居杭州,1936年离杭州赴福州,在杭州居住了近三年。在这段时间里他思想苦闷,创作枯竭,过的是一种闲散安逸的生活。并花了许多时间到处游山玩水,在一定程度上也是为了排遣现实带给他的苦闷和离群索居的寂寞。在游山玩水的过程中,写了许多游记。

1934年7月,郁达夫“不远千里”从杭州经青岛去北平,再次饱尝了故都的秋“味”,并写下了优美的散文──《故都的秋》。

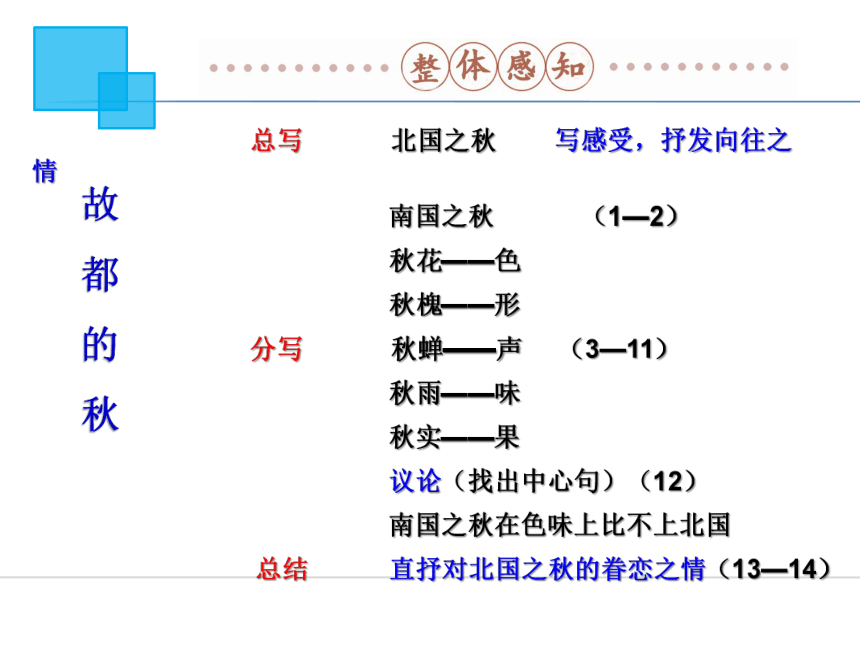

总写 北国之秋 写感受,抒发向往之情

南国之秋 (1—2)

秋花——色

秋槐——形

分写 秋蝉——声 (3—11)

秋雨——味

秋实——果

议论(找出中心句)(12)

南国之秋在色味上比不上北国

总结 直抒对北国之秋的眷恋之情(13—14)

故 都 的 秋

纵观全文,用最简练的文字概括北国和南国秋的特点。文中为何多次提到南国之秋?

北国秋——清、静、悲凉 (文眼)

南国秋——慢、润、淡

多次提南国之秋是为了烘托对比北国秋的特点,点出北国之秋味的醇厚、浓郁。

多次提南国之秋是为了烘托对比北国秋的特点,点出北国之秋味的醇厚、浓郁。

思考:

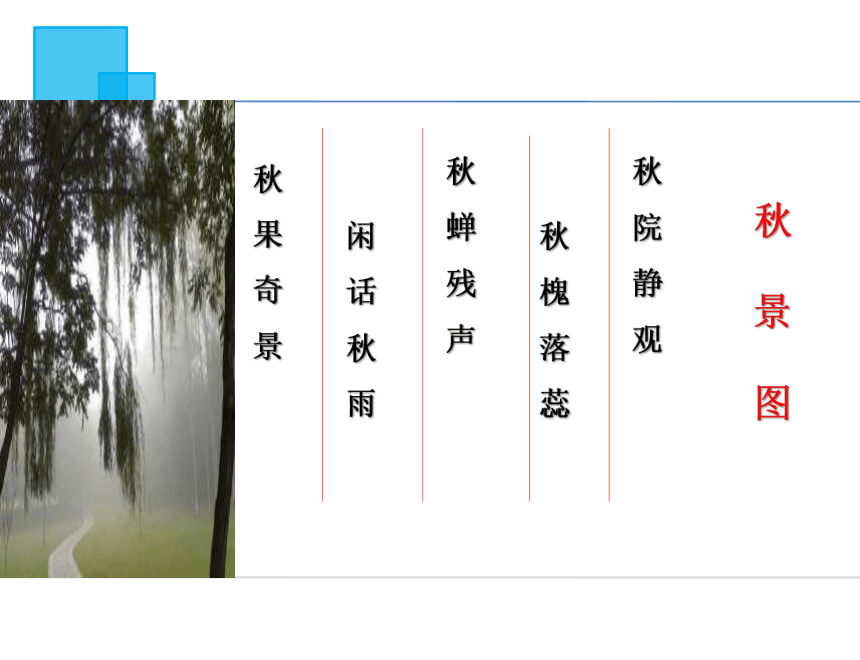

接下来作者分别从不同的角度为我们描绘了五幅故都的秋景图,请同学们结合自己的想象力分别给以介绍,并赏析五幅秋景图(感觉或色彩)。

秋

景

图

秋

院

静

观

秋

槐

落

蕊

秋

蝉

残

声

闲

话

秋

雨

秋

果

奇

景

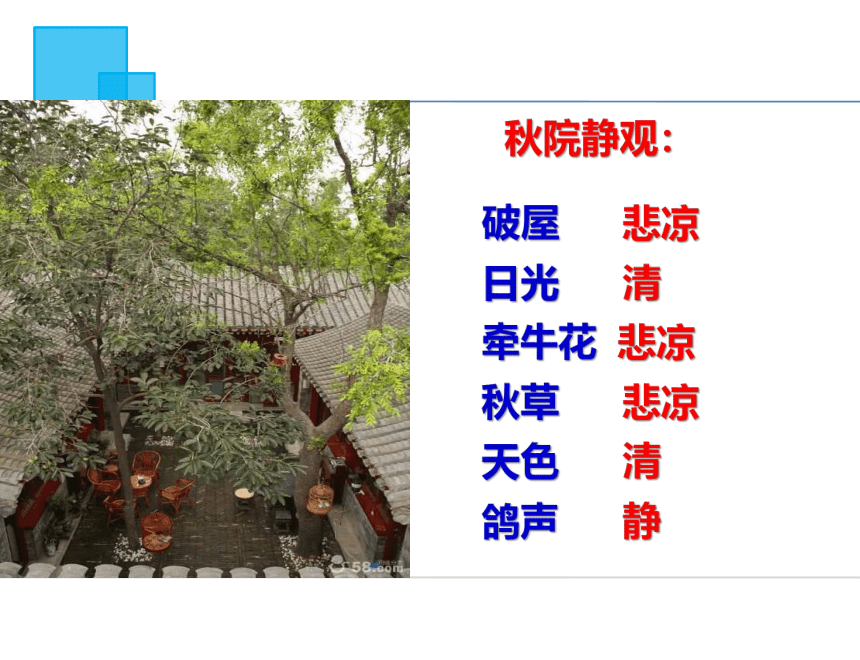

破屋 悲凉

日光 清

牵牛花 悲凉

秋草 悲凉

天色 清

鸽声 静

秋院静观:

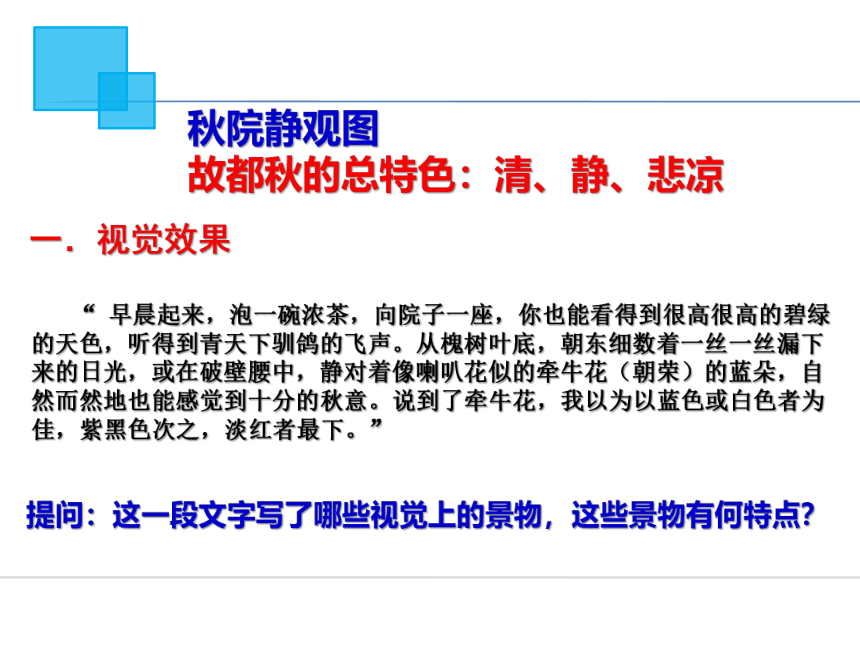

一.视觉效果

秋院静观图

故都秋的总特色:清、静、悲凉

“ 早晨起来,泡一碗浓茶,向院子一座,你也能看得到很高很高的碧绿的天色,听得到青天下驯鸽的飞声。从槐树叶底,朝东细数着一丝一丝漏下来的日光,或在破壁腰中,静对着像喇叭花似的牵牛花(朝荣)的蓝朵,自然而然地也能感觉到十分的秋意。说到了牵牛花,我以为以蓝色或白色者为佳,紫黑色次之,淡红者最下。”

提问:这一段文字写了哪些视觉上的景物,这些景物有何特点?

文章表现秋景色彩的词有:蓝、白、青、淡红、紫黑、碧绿、淡绿微黄等。还有灰,“灰蒙蒙的天底下”。

这些表现秋景色彩的词都偏重于冷色调,表现了作者心中孤独、冷清、悲凉的心情。

碧绿的天色

一丝一丝的日光

槐树落蕊图

“北国的槐树,也是一种能使人联想起秋来的点缀。像花而又不是花的那一种落蕊,早晨起来,会铺得满地。脚踏上去,声音也没有,气味也没有,只能感觉出一点点极微细极柔软的触觉。”

二.触觉效果

人的感受:

落蕊

南国之秋景物:

落叶

人的感受:

描写景物:

写触觉也突出了北国之秋的清、静、悲凉

有声音有气味

极微细极柔软

秋槐落蕊

“微细”

“柔软”

“细腻”

“清闲”

“落寞”

静

清

悲凉

秋蝉残鸣图

三.听觉效果

驯鸽声

秋蝉的残声

以声音衬托出北国之秋的清、静、悲凉

1.“ 早晨起来,泡一碗浓茶,向院子一坐:你也能看得到很高很高的碧绿的天色,听得到青天下驯鸽的飞声。”

2.“秋蝉的衰弱的残声,更是北国的特产;因为北平处处全长着树,屋子又低,所以无论在什么地方,都听得见它们的啼唱。

青天,宁静

衰弱,悲哀

闲话秋雨图

秋雨淋人人知秋:

灰沉沉的天底下

息列索列的雨声

一阵冷风

都市闲人着装举止、

神情声调

(清、静、悲凉)

闲话秋雨图

闲话秋雨图

在闲话秋雨图中,作者特意加入了雨中“都市闲人”的对话,其用意何在?

用这样的京腔京调的社会人物来丰富自然的风物,用这“落寞和感伤”的京味来烘托“清、静、悲凉”的北国的秋味。

云散雨霁谁点缀,桥头斜影叹秋凉。

本文是一篇写景抒情散文,在第6~9段“秋雨话凉”一节的记叙中,作者所写的人物不是上流社会人士或文化人士,而是平民(著着很厚的青布单衣或夹袄的都市闲人)。问:作者为什么让他们作为故都人的代表?

参考意见:大概他们的形象更有地方特点,而且作者觉得与他们更亲近,表现出作者的平民意识;或许,作者也很想 像“都市闲人”那样过着无忧无虑的生活。

秋果奇景图

写秋果----“淡绿微黄”,即使是写“红”也是“红完”。(也是一种清、静的淡色。)

阅读12段:中国文人似乎偏爱秋,国外情况又如何呢?

足见有感觉的动物,有情趣的人类对于秋,总是一样的能特别起深沉、幽远、严厉、萧索的感触来的。

点拨:从喻理的角度,进一步赞颂自然之秋、

北国之秋。

文章的结尾再次提到北国的秋和南国的秋,为何呢?

南国的秋味比不上北国的秋味

直抒对北国之秋的无比眷恋之情

再次表达了对北国之秋的眷恋、向往之情。

作者认为南国之秋与北国之秋最大的区别在哪个方面?能否用一个字概括?而上句中的比喻又是从哪几个角度入手的呢?

——最大的区别在于:味

四个比喻又是从饮食文化入手,让人从饮食中的“味”去领悟秋之“味”,让人从形象的“味”去品味抽象的“味”。北国之秋就像“白干、馍馍、大蟹、骆驼”,让人感到味烈、味深、味浓、味久;而南国之秋就像“黄酒、稀饭、鲈鱼、黄犬”,让人感到味润、味浅、味淡、味短。用如此丰富生动的意象又令人读后回味悠长,明了于胸。

思考题:

故都的秋景可谓色彩丰富,作者为什么只赞美清、静、悲凉的故都之秋呢?试从主客观原因加以评析。

王国维说 :“一切景语皆情语。”作家笔下的景和物都依附着一定的情感,而这情感又是作家本人的情感历程的再现。文中的景物表面看都是秋的真实色彩,实际是北国的秋在作者心中的投影。是自然界的客观色彩与作者内心的主观色彩的自然融合。因为作者所处的时代,在作者内心投下了深远的忧虑和孤独者冷落之感的阴影,作者笔下的秋味、秋色和秋的意境,自然就笼上一层浓郁深远的忧虑和冷落之情。

主观上

1 旧中国政治黑暗,作者思想苦闷,逃避现实。

2 郁达夫个人气质上有多愁善感的一面。

3 作家的文艺观和审美追求 。

客观上

季节是秋天,所以作者选取了秋天所特有的景物和特有的自然色彩。

文艺作品的解读是多元的,如果撇开写作背景不谈,你是如何理解作者悲秋的情怀的?请你打开古诗文的记忆仓库,拾取几片金黄的秋叶,再思考上述问题。

1、秋日凄凄,百卉具腓。(《诗经。小雅。四月》)

2、袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下。(《湘夫人》屈原)

3、秋风起兮云飞扬,草木黄落兮雁南归。(《秋风辞》汉武帝)

4、无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。(《登高》杜甫)

5、人烟寒橘柚,秋色老梧桐。(《秋登宣城谢眺北楼》李白)

6、今日山城对垂泪,伤心不独为悲秋。(《上汝州郡楼》李益)

秋本是个平常的季节,但秋风萧瑟、秋叶飘零的凄清景象容易引发游子、思妇、久戍不归的征人等敏感人群的感喟,引发他们思归、怀乡、叹逝、伤生等等的情愫,于是,秋叶、秋花、秋声等自然景观就作为一种悲的意象被固定在古诗文中,悲秋作为一种文化的因子积淀在中华文化的河流之中。有着深厚古典文学基础的作者也未能“免俗”,秋在作者的心中便悲凉起来。

郁达夫

(一)知识教育目标

1.抓住“清、静、悲凉”这个牛鼻子,理解情景关系。

2.学会反复诵读,品味语言,增强语言的感受力。

(二)能力训练目标

1.诵读品味重点语段,通过意象比较明了作者感情特点。

2.联想想象,身临其境,以体会意境。

(三)德育渗透目标

1.激发学生在自然中感受生活的热情。

2.陶冶学生性情,提高学生的审美能力。

郁达夫的创作风 格独特,成就卓著,尤以小说和散文最为著称,影响广泛。其中以短篇小说《沉沦》、《春风沉醉的晚上》、 《薄奠》、《迟桂花》,中篇小说《迷羊》、《她是一个弱女子》和《出奔》等最为著名。小说多以失意落魄的青年知识分 子作为描写对象,往往大胆地进行自我暴露,富于浪漫主义的感伤气息,笔调洒脱自然,语言清新优美,具有强烈的主观抒 彩。

从1921年9月至1933年3月,郁达夫曾用相当大的精力参加左翼文艺活动并进行创作。由于国民党白色恐怖的威胁等原因,郁达夫从1933年4月由上海迁居杭州,1936年离杭州赴福州,在杭州居住了近三年。在这段时间里他思想苦闷,创作枯竭,过的是一种闲散安逸的生活。并花了许多时间到处游山玩水,在一定程度上也是为了排遣现实带给他的苦闷和离群索居的寂寞。在游山玩水的过程中,写了许多游记。

1934年7月,郁达夫“不远千里”从杭州经青岛去北平,再次饱尝了故都的秋“味”,并写下了优美的散文──《故都的秋》。

总写 北国之秋 写感受,抒发向往之情

南国之秋 (1—2)

秋花——色

秋槐——形

分写 秋蝉——声 (3—11)

秋雨——味

秋实——果

议论(找出中心句)(12)

南国之秋在色味上比不上北国

总结 直抒对北国之秋的眷恋之情(13—14)

故 都 的 秋

纵观全文,用最简练的文字概括北国和南国秋的特点。文中为何多次提到南国之秋?

北国秋——清、静、悲凉 (文眼)

南国秋——慢、润、淡

多次提南国之秋是为了烘托对比北国秋的特点,点出北国之秋味的醇厚、浓郁。

多次提南国之秋是为了烘托对比北国秋的特点,点出北国之秋味的醇厚、浓郁。

思考:

接下来作者分别从不同的角度为我们描绘了五幅故都的秋景图,请同学们结合自己的想象力分别给以介绍,并赏析五幅秋景图(感觉或色彩)。

秋

景

图

秋

院

静

观

秋

槐

落

蕊

秋

蝉

残

声

闲

话

秋

雨

秋

果

奇

景

破屋 悲凉

日光 清

牵牛花 悲凉

秋草 悲凉

天色 清

鸽声 静

秋院静观:

一.视觉效果

秋院静观图

故都秋的总特色:清、静、悲凉

“ 早晨起来,泡一碗浓茶,向院子一座,你也能看得到很高很高的碧绿的天色,听得到青天下驯鸽的飞声。从槐树叶底,朝东细数着一丝一丝漏下来的日光,或在破壁腰中,静对着像喇叭花似的牵牛花(朝荣)的蓝朵,自然而然地也能感觉到十分的秋意。说到了牵牛花,我以为以蓝色或白色者为佳,紫黑色次之,淡红者最下。”

提问:这一段文字写了哪些视觉上的景物,这些景物有何特点?

文章表现秋景色彩的词有:蓝、白、青、淡红、紫黑、碧绿、淡绿微黄等。还有灰,“灰蒙蒙的天底下”。

这些表现秋景色彩的词都偏重于冷色调,表现了作者心中孤独、冷清、悲凉的心情。

碧绿的天色

一丝一丝的日光

槐树落蕊图

“北国的槐树,也是一种能使人联想起秋来的点缀。像花而又不是花的那一种落蕊,早晨起来,会铺得满地。脚踏上去,声音也没有,气味也没有,只能感觉出一点点极微细极柔软的触觉。”

二.触觉效果

人的感受:

落蕊

南国之秋景物:

落叶

人的感受:

描写景物:

写触觉也突出了北国之秋的清、静、悲凉

有声音有气味

极微细极柔软

秋槐落蕊

“微细”

“柔软”

“细腻”

“清闲”

“落寞”

静

清

悲凉

秋蝉残鸣图

三.听觉效果

驯鸽声

秋蝉的残声

以声音衬托出北国之秋的清、静、悲凉

1.“ 早晨起来,泡一碗浓茶,向院子一坐:你也能看得到很高很高的碧绿的天色,听得到青天下驯鸽的飞声。”

2.“秋蝉的衰弱的残声,更是北国的特产;因为北平处处全长着树,屋子又低,所以无论在什么地方,都听得见它们的啼唱。

青天,宁静

衰弱,悲哀

闲话秋雨图

秋雨淋人人知秋:

灰沉沉的天底下

息列索列的雨声

一阵冷风

都市闲人着装举止、

神情声调

(清、静、悲凉)

闲话秋雨图

闲话秋雨图

在闲话秋雨图中,作者特意加入了雨中“都市闲人”的对话,其用意何在?

用这样的京腔京调的社会人物来丰富自然的风物,用这“落寞和感伤”的京味来烘托“清、静、悲凉”的北国的秋味。

云散雨霁谁点缀,桥头斜影叹秋凉。

本文是一篇写景抒情散文,在第6~9段“秋雨话凉”一节的记叙中,作者所写的人物不是上流社会人士或文化人士,而是平民(著着很厚的青布单衣或夹袄的都市闲人)。问:作者为什么让他们作为故都人的代表?

参考意见:大概他们的形象更有地方特点,而且作者觉得与他们更亲近,表现出作者的平民意识;或许,作者也很想 像“都市闲人”那样过着无忧无虑的生活。

秋果奇景图

写秋果----“淡绿微黄”,即使是写“红”也是“红完”。(也是一种清、静的淡色。)

阅读12段:中国文人似乎偏爱秋,国外情况又如何呢?

足见有感觉的动物,有情趣的人类对于秋,总是一样的能特别起深沉、幽远、严厉、萧索的感触来的。

点拨:从喻理的角度,进一步赞颂自然之秋、

北国之秋。

文章的结尾再次提到北国的秋和南国的秋,为何呢?

南国的秋味比不上北国的秋味

直抒对北国之秋的无比眷恋之情

再次表达了对北国之秋的眷恋、向往之情。

作者认为南国之秋与北国之秋最大的区别在哪个方面?能否用一个字概括?而上句中的比喻又是从哪几个角度入手的呢?

——最大的区别在于:味

四个比喻又是从饮食文化入手,让人从饮食中的“味”去领悟秋之“味”,让人从形象的“味”去品味抽象的“味”。北国之秋就像“白干、馍馍、大蟹、骆驼”,让人感到味烈、味深、味浓、味久;而南国之秋就像“黄酒、稀饭、鲈鱼、黄犬”,让人感到味润、味浅、味淡、味短。用如此丰富生动的意象又令人读后回味悠长,明了于胸。

思考题:

故都的秋景可谓色彩丰富,作者为什么只赞美清、静、悲凉的故都之秋呢?试从主客观原因加以评析。

王国维说 :“一切景语皆情语。”作家笔下的景和物都依附着一定的情感,而这情感又是作家本人的情感历程的再现。文中的景物表面看都是秋的真实色彩,实际是北国的秋在作者心中的投影。是自然界的客观色彩与作者内心的主观色彩的自然融合。因为作者所处的时代,在作者内心投下了深远的忧虑和孤独者冷落之感的阴影,作者笔下的秋味、秋色和秋的意境,自然就笼上一层浓郁深远的忧虑和冷落之情。

主观上

1 旧中国政治黑暗,作者思想苦闷,逃避现实。

2 郁达夫个人气质上有多愁善感的一面。

3 作家的文艺观和审美追求 。

客观上

季节是秋天,所以作者选取了秋天所特有的景物和特有的自然色彩。

文艺作品的解读是多元的,如果撇开写作背景不谈,你是如何理解作者悲秋的情怀的?请你打开古诗文的记忆仓库,拾取几片金黄的秋叶,再思考上述问题。

1、秋日凄凄,百卉具腓。(《诗经。小雅。四月》)

2、袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下。(《湘夫人》屈原)

3、秋风起兮云飞扬,草木黄落兮雁南归。(《秋风辞》汉武帝)

4、无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。(《登高》杜甫)

5、人烟寒橘柚,秋色老梧桐。(《秋登宣城谢眺北楼》李白)

6、今日山城对垂泪,伤心不独为悲秋。(《上汝州郡楼》李益)

秋本是个平常的季节,但秋风萧瑟、秋叶飘零的凄清景象容易引发游子、思妇、久戍不归的征人等敏感人群的感喟,引发他们思归、怀乡、叹逝、伤生等等的情愫,于是,秋叶、秋花、秋声等自然景观就作为一种悲的意象被固定在古诗文中,悲秋作为一种文化的因子积淀在中华文化的河流之中。有着深厚古典文学基础的作者也未能“免俗”,秋在作者的心中便悲凉起来。