沪教版(试用本)九年级上册 3.2 溶液 导学案

文档属性

| 名称 | 沪教版(试用本)九年级上册 3.2 溶液 导学案 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 113.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪教版(试用本) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2020-09-08 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

学科教师辅导教案

学员编号:

年

级:初三

课

时

数:

3

学员姓名:

辅导科目:化学

学科教师:

课程主题:

溶液的基本概念与性质

授课时间:2020.8

学习目标

1.在理解溶液的概念基础上了解溶液的组成,认识影响溶解性的因素。

2.知道饱和溶液和不饱和溶液的概念,并能根据饱和溶液概念判断溶液的状态。并学会饱和溶液和不饱和溶液两者之间的转化。

教学内容

【知识梳理】

【知识点一】溶液

1.溶液的形成:

(1)概念:一种或一种以上的物质分散到另一种物质里,形成均一、稳定的混合物,叫做溶液。

(2)基本特征:均一性、稳定性。

(3)组成:溶剂和溶质。

溶剂——能溶解其他物质的物质,水是最常用的溶剂,汽油、酒精也常作溶剂。

溶质——被溶解的物质,固态、液态、气体物质都可作溶质。

【思考】请用“=”或“≠”填空。

溶液的质量

溶剂质量+溶质质量

溶液的体积

溶剂体积+溶质体积

(4)命名:

①若溶剂是水,一般简称某溶质溶液,如氯化钠溶液。

②溶质的溶剂溶液,如碘酒——碘的酒精溶液。

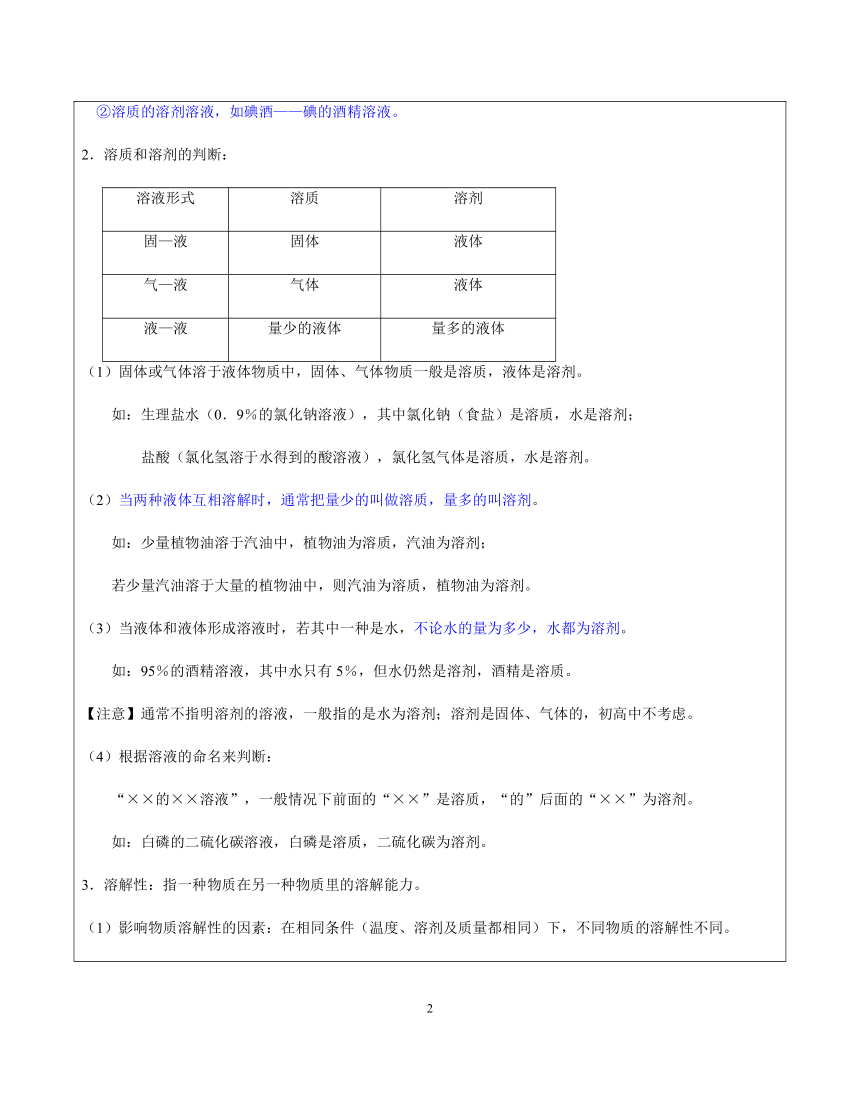

2.溶质和溶剂的判断:

溶液形式溶质溶剂固—液固体液体气—液气体液体液—液量少的液体量多的液体

(1)固体或气体溶于液体物质中,固体、气体物质一般是溶质,液体是溶剂。

如:生理盐水(0.9%的氯化钠溶液),其中氯化钠(食盐)是溶质,水是溶剂;

盐酸(氯化氢溶于水得到的酸溶液),氯化氢气体是溶质,水是溶剂。

(2)当两种液体互相溶解时,通常把量少的叫做溶质,量多的叫溶剂。

如:少量植物油溶于汽油中,植物油为溶质,汽油为溶剂;

若少量汽油溶于大量的植物油中,则汽油为溶质,植物油为溶剂。

(3)当液体和液体形成溶液时,若其中一种是水,不论水的量为多少,水都为溶剂。

如:95%的酒精溶液,其中水只有5%,但水仍然是溶剂,酒精是溶质。

【注意】通常不指明溶剂的溶液,一般指的是水为溶剂;溶剂是固体、气体的,初高中不考虑。

(4)根据溶液的命名来判断:

“××的××溶液”,一般情况下前面的“××”是溶质,“的”后面的“××”为溶剂。

如:白磷的二硫化碳溶液,白磷是溶质,二硫化碳为溶剂。

3.溶解性:指一种物质在另一种物质里的溶解能力。

(1)影响物质溶解性的因素:在相同条件(温度、溶剂及质量都相同)下,不同物质的溶解性不同。

①同种溶质在不同的溶剂中的溶解能力不同;

如食盐易溶于水,在酒精中溶解性降低。

②同种溶剂溶解不同溶质的能力也不同;

如食盐和石灰同时溶于100g水,食盐可以溶解的更多。

③物质的溶解性受温度影响:大多数固体溶解在水中时,温度越高,溶解性能越好;少数固体的溶解度随温度变化不大;也有少数固体的溶解性随着温度升高而降低。

如KNO3的溶解性在热水中比在冷水中强;

如熟石灰,温度越高,溶解的越少;

如氯化钠,溶解性受温度影响不大。

4.溶液与浊液:

(1)溶液:均一、稳定的混合物。

(2)乳浊液:小液滴分散到液体里形成的混合物——分散系中有未溶解的小液滴。

(3)悬浊液:固体小颗粒分散到液体里形成的混合物——分散系中有未溶解的小颗粒。

【例题精讲】

例1.下列说法中,正确的是(

)

A.溶液都是无色透明的液体

B.条件不变时,密闭容器里的溶液长期放置,会析出溶质

C.溶液各部分具有相同的性质

D.溶液的体积等于溶质的体积和溶剂的体积之和

【思路点拨】大部分溶液是无色透明的,但无色透明的液体不一定是溶液,如水、酒精,它们是纯净物。

【举一反三】

1.下列关于溶液的说法中正确的是(

)

A.溶质一定是固体

B.溶剂一定是水

C.溶液一定是混合物

D.凡均一、稳定的液体一定是溶液

2.把少量下列物质分别放入水中,充分搅拌后可以得到溶液的是(

)

A.植物油

B.面粉

C.硫酸钡

D.蔗糖

例2.氯化钡溶液跟硫酸钠溶液混合后会发生反应,生成硫酸钡沉淀和氯化钠。医生用X射线给病人检查肠胃病时,让病人服用钡餐(是用硫酸钡和水配制而成的)钡餐属于(

)

A.悬浊液

B.乳浊液

C.溶液

D.无法知道

【举一反三】

1.下列物质分别加入水中,不能形成溶液的是(

)

A.冰块

B.纯碱

C.蔗糖

D.酒精

2.下列各组物质中,前者是后者的溶质的是(

)

A.生石灰、石灰水

B.酒精、碘酒

C.氯化氢、盐酸

D.胆矾、硫酸铜溶液

【知识点二】饱和溶液和不饱和溶液

1.饱和溶液

(1)概念:在一定温度下,一定量溶剂里,不能再溶解某种溶质的溶液,称为饱和溶液。

【注意】某种溶质的饱和溶液,对其他溶质并非饱和。

(2)判断方法:继续加入该溶质,看能否溶解。

2.饱和溶液和不饱和溶液之间的转化

饱和溶液不饱和溶液特征

(在一定温度,一定量溶剂里)加入该溶质,不能再溶解或有不能再溶解的固体存在能继续再溶解该物质相互转化的途径

【注意】只有在指明“一定温度下”,和在“一定量溶剂”时,“饱和”和“不饱和”才具有确定的意义。

【思考】将不饱和溶液变为饱和溶液最可靠的方法是:

。

3.浓溶液、稀溶液与饱和溶液、不饱和溶液之间的关系

①饱和溶液不一定是浓溶液

②不饱和溶液不一定是稀溶液,如饱和的石灰水溶液就是稀溶液

③在一定温度时,同一种溶质的饱和溶液要比它的不饱和溶液的浓度要高。

【例题精讲】

例1.下列关于饱和溶液的说法正确的是(

)

A.饱和溶液就是不能再继续溶解溶质的溶液

B.同一溶质的饱和溶液一定比不饱和溶液浓

C.热的饱和溶液降低温度时,一定会析出晶体

D.饱和溶液在一定条件下可转化为不饱和溶液

【举一反三】

1.下列关于物质溶解性的认识,正确的有

(

)

A.物质基本上都能溶解在水中,水是唯一能溶解其他物质的溶剂

B.相同条件下,不同物质的溶解性肯定相同

C.不同条件下,同种物质的溶解性通常会有差异

D.同种物质在不同溶剂中的溶解性相同

2.能证明20℃时某一硝酸钾溶液已经达到饱和的方法是(

)

A.向20℃时该溶液中加入少量水,溶液变稀

B.向20℃时该溶液中加入少量的硝酸钾固体,固体质量不变

C.取少量溶液降到0℃

D.取少量溶液升温到50℃,无固体出现

例2.要使t℃的氢氧化钙的不饱和溶液转化为饱和溶液,可采取的方法为(

)

①升温;

②降温;

③加水;

④补充氧化钙;

⑤蒸发溶剂;

⑥补充氢氧化钙。

A.①④⑤⑥

B.②④⑤

C.①③④

D.②③④⑥

【举一反三】

1.向水中加入白糖,至白糖不能再溶解为止。用酒精灯加热至一定温度,发现未溶解的白糖溶解了,而且再加入一些白糖仍能溶解,这一现象说明了(

)

A.白糖在高温下比低温时更易于溶解

B.白糖在低温下很少溶解

C.白糖在高温下才易于溶解

D.白糖的溶解性不受温度影响

2.向等量的水中加入食盐、白糖,白糖溶解的质量较多,这说明了(

)

A.食盐不易溶于水,白糖易溶于水

B.食盐不能溶于水,白糖能溶于水

C.白糖比食盐更易溶于水

D.白糖和食盐都易溶于水

3.200℃时,在一只试管里盛10g水,放入0.1g熟石灰,搅拌,有白色固体沉降到试管底部,对于试管内上层澄清液体的叙述,错误的是(

)

A.无色溶液

B.属于稀溶液

C.是饱和溶液

D.属于浓溶液

例3.化学中有许多概念是相对又是统一的。右图反映了饱和溶液、不饱和溶液、浓溶液以及稀溶液关系。

(1)从图中可以看出,饱和溶液与浓、稀溶液的关系是__________________。

(2)将氢氧化钙放人一定量水中,充分搅拌后,静置后取上层清液,该上层的无色溶液是氢氧化钙溶液(即石灰水)可归于图中_________区域(选填“I”“Ⅱ”“Ⅲ”或“Ⅳ”)

【举一反三】

1.下列叙述正确的是(

)

A.浓溶液一定是不饱和溶液

B.稀溶液一定是饱和溶液

C.浓溶液可能是不饱和溶液

D.饱和溶液中溶质一定比不饱和溶液中多

【知识点三】溶解度

1.溶解度

(1)概念:在一定温度下,某物质在l00g溶剂(通常是水)中达到饱和状态时所溶解的质量。

(2)溶解度的四要素:

①条件:一定温度

②标准:100g溶剂

③状态:达到饱和

④溶解度的单位:g/l00g水

2.溶解度与溶解性

(1)溶解性可粗略地、定性地表示物质的溶解能力;

(2)溶解度是精确地,定量地衡量物质溶解性的大小。

溶解性易溶可溶微溶难溶(或不溶)溶解度

(20℃

g/l00g水)>10>1

(1~10)<1

(0.01~1)<0.01

3.影响溶解度的因素

(1)内因:溶质、溶剂本身的

性质(决定因素)。

(2)外因:

①固体溶质:主要与温度有关。

②气体溶质:与温度和压强均有关(升温一般减小,加压一般增大)。

【补充】固体物质溶解度受温度影响变化的规律:

①大多数固体物质溶解度随温度升高而增大(如:KNO3、NaNO3、NH4Cl等);

②少数固体物质溶解度受温度影响很小(如:NaCl);

③极少数固体物质溶解度随温度升高反而减小(如:Ca(OH)2、硫酸铈)。

4.溶解度的表示方法:

(1)列表法。

(2)绘制溶解度曲线:横坐标表示温度,纵坐标表示溶解度,由列表中给出的某物质的在各种温度下对应的溶解度的两组数据,在坐标中画出一系列的点把这些点连起来,即为该物质的溶解度曲线。

5.溶解度曲线的应用

(1)定性判断物质的溶解性:利用溶解度曲线可查出某物质在20℃时的溶解度,判断其溶解性(易溶、可溶、微溶、难溶)。

(2)定量判断所给的溶液是否饱和,比较不同物质在同一温度下的溶解度大小。

(3)定量计算饱和溶液中溶质、溶剂、溶液的质量

(4)进行物质的分离提纯:根据溶解度曲线的形状判断溶解度随温度变化的情况,并据此确定从饱和溶液中分离晶体,或进行混合物分离提纯的方法。

【例题精讲】

例1.下列各种因素中不会影响固体物质溶解度的是(

)

A.溶质的种类

B.溶剂的种类

C.溶剂的质量

D.温度的变化

【举一反三】

1.水烧开前揭开壶盖,可以看到水中壶壁上有大量气泡,是因为(

)

A.水蒸气集聚

B.空气在水中溶解度减小

C.空气在水中溶解度增大

D.水中杂质随温度升高而析出

例2.下列说法是否正确,为什么?

(1)20℃时,硝酸钾的溶解度是32g/100g水,将110g硝酸钾溶解在68g水里,可以配成20℃时100g的硝酸钾饱和溶液。

(2)某温度时,把10g硝酸钾溶于100g水里,所以该温度时,硝酸钾的溶解度是10。

【举一反三】

1.溶解度曲线的应用

(1)t3℃时A的溶解度为

80g

(2)P点的的含义在该温度时,A和C的溶解度相同

(3)N点为

t3℃时A的不饱和溶液,可通过加入A物质、降温、蒸发溶剂

的方法使它变为饱和

(4)t1℃时A、B、C、溶解度由大到小的顺序C>B>A

(5)从A溶液中获取A晶体可用降温结晶

的方法获取晶体。

(6)从B的溶液中获取晶体,适宜采用

蒸发结晶

的方法获取晶体

(7)t2℃

时A、B、C的饱和溶液各W克,降温到t1℃会析出晶体的有A和B无晶体析出的有

C

,所得溶液中溶质的质量分数由小到大依次为

A(8)除去A中的泥沙用

过滤

法;分离A与B(含量少)的混合物,用

结晶

法

2.如图是A、B两种固体物质的溶解度曲线。

(1)在t1℃时,A的溶解度比B_______(填“大”或“小”)。

(2)P点表示在t1℃时,A物质溶液处于_______状态,对于B物质来讲溶液处于_______状态。

(3)在_______温度范围时,B物质的

溶解度大于A物质。

【课堂回顾】

1.溶液应具有哪些性质?如何判断溶质和溶剂?

2.饱和溶液与不饱和溶液的区别是什么?

3.在描述饱和溶液与不饱和溶液时,应注意什么?

4.饱和溶液与不饱和溶液如何相互转化?

5.溶解度的概念是什么?有哪些影响因素?

6.可以利用溶解度曲线解决哪些问题?

【温故知新】

1.下列各组物质,前一种物质分散到后一种物质中形成乳浊液的是(

)

A.泥土、水

B.油脂、汽油

C.精制油、水

D.碘、酒精

2.下列组成为“无色溶液”的是(

)

A.白酒

B.牛奶

C.碘酒

D.蒸馏水

3.下列各组物质充分混合后,形成溶液的是(

)

A.氯化钠与水

B.牛奶与水

C.植物油与水

D.碳酸钙与水

4.下列说法正确的是(

)

A.浓溶液一定是饱和溶液

B.浓溶液一定是不饱和溶液

C.稀溶液一定是不饱和溶液

D.稀溶液不一定是不饱和溶液

5.在温度不变的条件下将A

g白色硫酸铜粉末放人一定质量的饱和硫酸铜溶液中,得到B

g蓝色晶体,下列叙述正确的一组是(

)

①溶液的浓度不变

②A、B的质量关系是B>A

③溶液中溶剂的质量减少

④溶液成为不饱和溶液

A.①②

B.②③④

C.①③④

D.①②③

6.一定能使不饱和溶液变成饱和溶液的方法是(

)

A.倒出部分溶剂

B.降低温度

C.升高温度

D.加溶质

7.下列物质中,温度升高后,在水中溶解度显著增大的是(

)

A.二氧化碳

B.硝酸钾

C.氯化钠

D.氢氧化钙

8.要确定t℃时溶有某固体溶质的溶液是否达到饱和,下列方法正确的是(

)

A.加热溶液观察是否有固体析出

B.把溶液冷却观察是否有固体析出

C.加入一些该固体观察固体是否溶解

D.倒出一些溶剂观察是否有固体析出

9.打开汽水瓶盖有大量气体逸出,下列说法中错误的是(

)

A.溶质减小

B.溶解度减小

C.变成不饱和溶液

D.压强减小

10.如图所示的三个烧杯中,各倒人100mL蒸馏水,然后依次加入硝酸钾固体,并充分搅拌。已知加入的固体的质量从①~③依次增多,那么从图中可以判断烧杯中的溶液肯定是不饱和溶液的是(

)

A.①

B.①和②

C.②

D.②和③

11.下列说法正确的是(

)

A.100g水溶解了20gKNO3,溶液达到饱和,则KNO3的溶解度为20g/100g水

B.t℃时,100g水中溶解了20g

KNO3,溶液达到饱和,则KNO3的溶解度为20g/100g水

C.t℃时,l00g水中能溶解20g

KNO3,则t℃时,KNO3的溶解度为20g/100g水

D.t℃时,120g

KNO3饱和溶液中,共溶解了20g

KNO3,则℃时,KNO3的溶解度为20g/100g水

12.如图是A、B两种固体物质的溶解度曲线。

(1)在t1℃时,A的溶解度比B_______(填“大”或“小”)。

(2)P点表示在t1℃时,A物质溶液处于_______状态,对于B物质来讲溶液处于_______状态。

(3)在_______温度范围时,B物质的

溶解度大于A物质。

1

学员编号:

年

级:初三

课

时

数:

3

学员姓名:

辅导科目:化学

学科教师:

课程主题:

溶液的基本概念与性质

授课时间:2020.8

学习目标

1.在理解溶液的概念基础上了解溶液的组成,认识影响溶解性的因素。

2.知道饱和溶液和不饱和溶液的概念,并能根据饱和溶液概念判断溶液的状态。并学会饱和溶液和不饱和溶液两者之间的转化。

教学内容

【知识梳理】

【知识点一】溶液

1.溶液的形成:

(1)概念:一种或一种以上的物质分散到另一种物质里,形成均一、稳定的混合物,叫做溶液。

(2)基本特征:均一性、稳定性。

(3)组成:溶剂和溶质。

溶剂——能溶解其他物质的物质,水是最常用的溶剂,汽油、酒精也常作溶剂。

溶质——被溶解的物质,固态、液态、气体物质都可作溶质。

【思考】请用“=”或“≠”填空。

溶液的质量

溶剂质量+溶质质量

溶液的体积

溶剂体积+溶质体积

(4)命名:

①若溶剂是水,一般简称某溶质溶液,如氯化钠溶液。

②溶质的溶剂溶液,如碘酒——碘的酒精溶液。

2.溶质和溶剂的判断:

溶液形式溶质溶剂固—液固体液体气—液气体液体液—液量少的液体量多的液体

(1)固体或气体溶于液体物质中,固体、气体物质一般是溶质,液体是溶剂。

如:生理盐水(0.9%的氯化钠溶液),其中氯化钠(食盐)是溶质,水是溶剂;

盐酸(氯化氢溶于水得到的酸溶液),氯化氢气体是溶质,水是溶剂。

(2)当两种液体互相溶解时,通常把量少的叫做溶质,量多的叫溶剂。

如:少量植物油溶于汽油中,植物油为溶质,汽油为溶剂;

若少量汽油溶于大量的植物油中,则汽油为溶质,植物油为溶剂。

(3)当液体和液体形成溶液时,若其中一种是水,不论水的量为多少,水都为溶剂。

如:95%的酒精溶液,其中水只有5%,但水仍然是溶剂,酒精是溶质。

【注意】通常不指明溶剂的溶液,一般指的是水为溶剂;溶剂是固体、气体的,初高中不考虑。

(4)根据溶液的命名来判断:

“××的××溶液”,一般情况下前面的“××”是溶质,“的”后面的“××”为溶剂。

如:白磷的二硫化碳溶液,白磷是溶质,二硫化碳为溶剂。

3.溶解性:指一种物质在另一种物质里的溶解能力。

(1)影响物质溶解性的因素:在相同条件(温度、溶剂及质量都相同)下,不同物质的溶解性不同。

①同种溶质在不同的溶剂中的溶解能力不同;

如食盐易溶于水,在酒精中溶解性降低。

②同种溶剂溶解不同溶质的能力也不同;

如食盐和石灰同时溶于100g水,食盐可以溶解的更多。

③物质的溶解性受温度影响:大多数固体溶解在水中时,温度越高,溶解性能越好;少数固体的溶解度随温度变化不大;也有少数固体的溶解性随着温度升高而降低。

如KNO3的溶解性在热水中比在冷水中强;

如熟石灰,温度越高,溶解的越少;

如氯化钠,溶解性受温度影响不大。

4.溶液与浊液:

(1)溶液:均一、稳定的混合物。

(2)乳浊液:小液滴分散到液体里形成的混合物——分散系中有未溶解的小液滴。

(3)悬浊液:固体小颗粒分散到液体里形成的混合物——分散系中有未溶解的小颗粒。

【例题精讲】

例1.下列说法中,正确的是(

)

A.溶液都是无色透明的液体

B.条件不变时,密闭容器里的溶液长期放置,会析出溶质

C.溶液各部分具有相同的性质

D.溶液的体积等于溶质的体积和溶剂的体积之和

【思路点拨】大部分溶液是无色透明的,但无色透明的液体不一定是溶液,如水、酒精,它们是纯净物。

【举一反三】

1.下列关于溶液的说法中正确的是(

)

A.溶质一定是固体

B.溶剂一定是水

C.溶液一定是混合物

D.凡均一、稳定的液体一定是溶液

2.把少量下列物质分别放入水中,充分搅拌后可以得到溶液的是(

)

A.植物油

B.面粉

C.硫酸钡

D.蔗糖

例2.氯化钡溶液跟硫酸钠溶液混合后会发生反应,生成硫酸钡沉淀和氯化钠。医生用X射线给病人检查肠胃病时,让病人服用钡餐(是用硫酸钡和水配制而成的)钡餐属于(

)

A.悬浊液

B.乳浊液

C.溶液

D.无法知道

【举一反三】

1.下列物质分别加入水中,不能形成溶液的是(

)

A.冰块

B.纯碱

C.蔗糖

D.酒精

2.下列各组物质中,前者是后者的溶质的是(

)

A.生石灰、石灰水

B.酒精、碘酒

C.氯化氢、盐酸

D.胆矾、硫酸铜溶液

【知识点二】饱和溶液和不饱和溶液

1.饱和溶液

(1)概念:在一定温度下,一定量溶剂里,不能再溶解某种溶质的溶液,称为饱和溶液。

【注意】某种溶质的饱和溶液,对其他溶质并非饱和。

(2)判断方法:继续加入该溶质,看能否溶解。

2.饱和溶液和不饱和溶液之间的转化

饱和溶液不饱和溶液特征

(在一定温度,一定量溶剂里)加入该溶质,不能再溶解或有不能再溶解的固体存在能继续再溶解该物质相互转化的途径

【注意】只有在指明“一定温度下”,和在“一定量溶剂”时,“饱和”和“不饱和”才具有确定的意义。

【思考】将不饱和溶液变为饱和溶液最可靠的方法是:

。

3.浓溶液、稀溶液与饱和溶液、不饱和溶液之间的关系

①饱和溶液不一定是浓溶液

②不饱和溶液不一定是稀溶液,如饱和的石灰水溶液就是稀溶液

③在一定温度时,同一种溶质的饱和溶液要比它的不饱和溶液的浓度要高。

【例题精讲】

例1.下列关于饱和溶液的说法正确的是(

)

A.饱和溶液就是不能再继续溶解溶质的溶液

B.同一溶质的饱和溶液一定比不饱和溶液浓

C.热的饱和溶液降低温度时,一定会析出晶体

D.饱和溶液在一定条件下可转化为不饱和溶液

【举一反三】

1.下列关于物质溶解性的认识,正确的有

(

)

A.物质基本上都能溶解在水中,水是唯一能溶解其他物质的溶剂

B.相同条件下,不同物质的溶解性肯定相同

C.不同条件下,同种物质的溶解性通常会有差异

D.同种物质在不同溶剂中的溶解性相同

2.能证明20℃时某一硝酸钾溶液已经达到饱和的方法是(

)

A.向20℃时该溶液中加入少量水,溶液变稀

B.向20℃时该溶液中加入少量的硝酸钾固体,固体质量不变

C.取少量溶液降到0℃

D.取少量溶液升温到50℃,无固体出现

例2.要使t℃的氢氧化钙的不饱和溶液转化为饱和溶液,可采取的方法为(

)

①升温;

②降温;

③加水;

④补充氧化钙;

⑤蒸发溶剂;

⑥补充氢氧化钙。

A.①④⑤⑥

B.②④⑤

C.①③④

D.②③④⑥

【举一反三】

1.向水中加入白糖,至白糖不能再溶解为止。用酒精灯加热至一定温度,发现未溶解的白糖溶解了,而且再加入一些白糖仍能溶解,这一现象说明了(

)

A.白糖在高温下比低温时更易于溶解

B.白糖在低温下很少溶解

C.白糖在高温下才易于溶解

D.白糖的溶解性不受温度影响

2.向等量的水中加入食盐、白糖,白糖溶解的质量较多,这说明了(

)

A.食盐不易溶于水,白糖易溶于水

B.食盐不能溶于水,白糖能溶于水

C.白糖比食盐更易溶于水

D.白糖和食盐都易溶于水

3.200℃时,在一只试管里盛10g水,放入0.1g熟石灰,搅拌,有白色固体沉降到试管底部,对于试管内上层澄清液体的叙述,错误的是(

)

A.无色溶液

B.属于稀溶液

C.是饱和溶液

D.属于浓溶液

例3.化学中有许多概念是相对又是统一的。右图反映了饱和溶液、不饱和溶液、浓溶液以及稀溶液关系。

(1)从图中可以看出,饱和溶液与浓、稀溶液的关系是__________________。

(2)将氢氧化钙放人一定量水中,充分搅拌后,静置后取上层清液,该上层的无色溶液是氢氧化钙溶液(即石灰水)可归于图中_________区域(选填“I”“Ⅱ”“Ⅲ”或“Ⅳ”)

【举一反三】

1.下列叙述正确的是(

)

A.浓溶液一定是不饱和溶液

B.稀溶液一定是饱和溶液

C.浓溶液可能是不饱和溶液

D.饱和溶液中溶质一定比不饱和溶液中多

【知识点三】溶解度

1.溶解度

(1)概念:在一定温度下,某物质在l00g溶剂(通常是水)中达到饱和状态时所溶解的质量。

(2)溶解度的四要素:

①条件:一定温度

②标准:100g溶剂

③状态:达到饱和

④溶解度的单位:g/l00g水

2.溶解度与溶解性

(1)溶解性可粗略地、定性地表示物质的溶解能力;

(2)溶解度是精确地,定量地衡量物质溶解性的大小。

溶解性易溶可溶微溶难溶(或不溶)溶解度

(20℃

g/l00g水)>10>1

(1~10)<1

(0.01~1)<0.01

3.影响溶解度的因素

(1)内因:溶质、溶剂本身的

性质(决定因素)。

(2)外因:

①固体溶质:主要与温度有关。

②气体溶质:与温度和压强均有关(升温一般减小,加压一般增大)。

【补充】固体物质溶解度受温度影响变化的规律:

①大多数固体物质溶解度随温度升高而增大(如:KNO3、NaNO3、NH4Cl等);

②少数固体物质溶解度受温度影响很小(如:NaCl);

③极少数固体物质溶解度随温度升高反而减小(如:Ca(OH)2、硫酸铈)。

4.溶解度的表示方法:

(1)列表法。

(2)绘制溶解度曲线:横坐标表示温度,纵坐标表示溶解度,由列表中给出的某物质的在各种温度下对应的溶解度的两组数据,在坐标中画出一系列的点把这些点连起来,即为该物质的溶解度曲线。

5.溶解度曲线的应用

(1)定性判断物质的溶解性:利用溶解度曲线可查出某物质在20℃时的溶解度,判断其溶解性(易溶、可溶、微溶、难溶)。

(2)定量判断所给的溶液是否饱和,比较不同物质在同一温度下的溶解度大小。

(3)定量计算饱和溶液中溶质、溶剂、溶液的质量

(4)进行物质的分离提纯:根据溶解度曲线的形状判断溶解度随温度变化的情况,并据此确定从饱和溶液中分离晶体,或进行混合物分离提纯的方法。

【例题精讲】

例1.下列各种因素中不会影响固体物质溶解度的是(

)

A.溶质的种类

B.溶剂的种类

C.溶剂的质量

D.温度的变化

【举一反三】

1.水烧开前揭开壶盖,可以看到水中壶壁上有大量气泡,是因为(

)

A.水蒸气集聚

B.空气在水中溶解度减小

C.空气在水中溶解度增大

D.水中杂质随温度升高而析出

例2.下列说法是否正确,为什么?

(1)20℃时,硝酸钾的溶解度是32g/100g水,将110g硝酸钾溶解在68g水里,可以配成20℃时100g的硝酸钾饱和溶液。

(2)某温度时,把10g硝酸钾溶于100g水里,所以该温度时,硝酸钾的溶解度是10。

【举一反三】

1.溶解度曲线的应用

(1)t3℃时A的溶解度为

80g

(2)P点的的含义在该温度时,A和C的溶解度相同

(3)N点为

t3℃时A的不饱和溶液,可通过加入A物质、降温、蒸发溶剂

的方法使它变为饱和

(4)t1℃时A、B、C、溶解度由大到小的顺序C>B>A

(5)从A溶液中获取A晶体可用降温结晶

的方法获取晶体。

(6)从B的溶液中获取晶体,适宜采用

蒸发结晶

的方法获取晶体

(7)t2℃

时A、B、C的饱和溶液各W克,降温到t1℃会析出晶体的有A和B无晶体析出的有

C

,所得溶液中溶质的质量分数由小到大依次为

A

过滤

法;分离A与B(含量少)的混合物,用

结晶

法

2.如图是A、B两种固体物质的溶解度曲线。

(1)在t1℃时,A的溶解度比B_______(填“大”或“小”)。

(2)P点表示在t1℃时,A物质溶液处于_______状态,对于B物质来讲溶液处于_______状态。

(3)在_______温度范围时,B物质的

溶解度大于A物质。

【课堂回顾】

1.溶液应具有哪些性质?如何判断溶质和溶剂?

2.饱和溶液与不饱和溶液的区别是什么?

3.在描述饱和溶液与不饱和溶液时,应注意什么?

4.饱和溶液与不饱和溶液如何相互转化?

5.溶解度的概念是什么?有哪些影响因素?

6.可以利用溶解度曲线解决哪些问题?

【温故知新】

1.下列各组物质,前一种物质分散到后一种物质中形成乳浊液的是(

)

A.泥土、水

B.油脂、汽油

C.精制油、水

D.碘、酒精

2.下列组成为“无色溶液”的是(

)

A.白酒

B.牛奶

C.碘酒

D.蒸馏水

3.下列各组物质充分混合后,形成溶液的是(

)

A.氯化钠与水

B.牛奶与水

C.植物油与水

D.碳酸钙与水

4.下列说法正确的是(

)

A.浓溶液一定是饱和溶液

B.浓溶液一定是不饱和溶液

C.稀溶液一定是不饱和溶液

D.稀溶液不一定是不饱和溶液

5.在温度不变的条件下将A

g白色硫酸铜粉末放人一定质量的饱和硫酸铜溶液中,得到B

g蓝色晶体,下列叙述正确的一组是(

)

①溶液的浓度不变

②A、B的质量关系是B>A

③溶液中溶剂的质量减少

④溶液成为不饱和溶液

A.①②

B.②③④

C.①③④

D.①②③

6.一定能使不饱和溶液变成饱和溶液的方法是(

)

A.倒出部分溶剂

B.降低温度

C.升高温度

D.加溶质

7.下列物质中,温度升高后,在水中溶解度显著增大的是(

)

A.二氧化碳

B.硝酸钾

C.氯化钠

D.氢氧化钙

8.要确定t℃时溶有某固体溶质的溶液是否达到饱和,下列方法正确的是(

)

A.加热溶液观察是否有固体析出

B.把溶液冷却观察是否有固体析出

C.加入一些该固体观察固体是否溶解

D.倒出一些溶剂观察是否有固体析出

9.打开汽水瓶盖有大量气体逸出,下列说法中错误的是(

)

A.溶质减小

B.溶解度减小

C.变成不饱和溶液

D.压强减小

10.如图所示的三个烧杯中,各倒人100mL蒸馏水,然后依次加入硝酸钾固体,并充分搅拌。已知加入的固体的质量从①~③依次增多,那么从图中可以判断烧杯中的溶液肯定是不饱和溶液的是(

)

A.①

B.①和②

C.②

D.②和③

11.下列说法正确的是(

)

A.100g水溶解了20gKNO3,溶液达到饱和,则KNO3的溶解度为20g/100g水

B.t℃时,100g水中溶解了20g

KNO3,溶液达到饱和,则KNO3的溶解度为20g/100g水

C.t℃时,l00g水中能溶解20g

KNO3,则t℃时,KNO3的溶解度为20g/100g水

D.t℃时,120g

KNO3饱和溶液中,共溶解了20g

KNO3,则℃时,KNO3的溶解度为20g/100g水

12.如图是A、B两种固体物质的溶解度曲线。

(1)在t1℃时,A的溶解度比B_______(填“大”或“小”)。

(2)P点表示在t1℃时,A物质溶液处于_______状态,对于B物质来讲溶液处于_______状态。

(3)在_______温度范围时,B物质的

溶解度大于A物质。

1