人教版高中语文必修1第6课《鸿门宴》课件(共21 张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版高中语文必修1第6课《鸿门宴》课件(共21 张PPT) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 3.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-09-09 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

鸿门宴

司马迁

1.掌握《史记》一书的体例、别名、作者。

2.掌握本课出现的词类活用、一词多义、通假字、古今异义字、特殊句式等。

3.掌握翻译文言句子的一些方法,能准确概括文章的故事情节。

4.了解作者运用个性化的语言和行动描写的方法刻画人物的特点。

司马迁(约前145—约前90),字子长,夏阳人。西汉著名史学家、文学家、思想家。其父司马谈是汉朝太史令(掌管起草文书、兼管国家典籍、天文历法的官职)。迁生于龙门,年十岁诵古文,得以博览皇家珍藏的大量图书和文献。太初元年(前104年),与唐都、落下闳等进行历法改革,共订太初历。在《史记》草创未就之时,因替投降匈奴的李陵辩护,下狱受腐刑。出狱后任中书令(掌管皇家机要文件),发愤著书,在公元前91年前后完成《史记》。

《史记》是我国第一部纪传体通史,记载了从传说中的黄帝到汉武帝三千年间的历史。全书130篇,包括本纪12篇,世家30篇,列传70篇,书8篇,年表10篇,共526500字。本纪记帝王,世家述诸侯,列传叙人臣,书记礼、乐、音律、历法、天文、封禅、水利、财用。刘向等人都认为此书“善序事理,辩而不华,质而不俚”。鲁迅更评为“史家之绝唱,无韵之《离骚》”,有很高的文学价值。

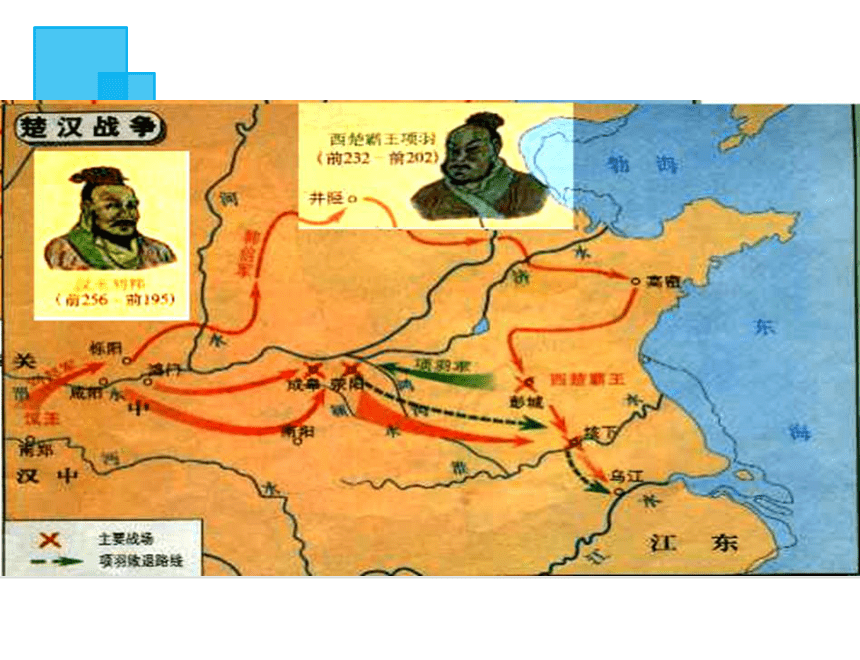

秦末,“天下苦秦久矣”,公元前209年陈胜吴广起义,刘邦、项羽也起兵江东。项梁拥立老楚怀王之孙为“楚怀王”,召集诸将结成反秦联盟,命主力军刘、项分南北两部,合力西击秦军,并约定“先入关中者王之”。刘邦率先入关破咸阳,退驻霸上。后项羽率军西来屯军新丰鸿门,扬言同刘邦交战。公元前206年12月,在新丰鸿门举行宴会,课文以项羽是否发动进攻、刘邦是否安然逃席为主要矛盾展开。

背景简介

飨xiǎng (犒劳)? 鲰zōu(无知、浅陋)???

卮zhī (酒器) ? 瞋chēn (瞪,怒生气)?

彘zhì(猪) 玦jué(半环形有缺口的玉器)?

胜shēng(尽) 芷zhǐ (多年生草本植物)????

哙kuài ?? 跽jì (双膝着地上身挺直)

戟jǐ (长柄兵器) 俎zǔ (砧板)

郤xì (同隙) ? 眦zì (上下眼睑的接合处)?

无伤告密

范增献计

项伯夜访

张良定计

刘项约婚

刘邦离席

张良献礼

无伤被诛

刘邦请罪

范增举玦

项庄舞剑

樊哙闯帐

宴会前

(1、2)

起因

宴会中

(3、4)

经过

宴会后

(5~7)

结果

樊哙闯帐

刘邦谢罪

范增示意

项庄舞剑

项王默然不应

项伯翼蔽

刘邦脱身回营

三落三起

课文第2段写了那几件事?对故事的发展有什么作用?

第一件事“项伯夜访”。项伯给张良通风报信,目的在于报答当年救命之恩,但被张良利用,使一触即发的矛盾出现了转机。第二件事“张良献策”。张良要刘邦“往见项伯,言沛公不敢倍项王也”,刘邦则一点就通,不但“兄事之”更“奉之卮酒为寿,约为婚姻”,竭力奉承,拼命拉拢,由联络感情进而自我辩解,终于使项伯受其蒙蔽,导致项羽上当。

“张良献计”是情节变化的关键,刘邦逐步由被动转为主动,项羽终于“放虎归山”,以致范增之谋难以实施等,都有此而生。

张良说:“沛公今有事急,亡去不义。”项伯说:“今人有大功而击之,不义也。”请联系课文说说古人心中的“义”可作怎样的解释,我们应当如何看待?

古人认为“义”就是“宜”。《礼记·中庸》说:“义者宜也”。韩愈在《原道》中则进一步解释:“行而宜之谓之义也”。也就是说,认得言行符合一定的道德规范就可以称之为“义”,反之则“不义”。

赏析人物形象

听到密报和劝说——大怒

听到项伯说情——答应“善遇”刘邦

胸无城府,有妇人之仁。

听到刘邦谎话——洋洋自得、说出线人

沽名钓誉,致轻敌失计。

宴会上范增多次暗示——置之不理

项庄舞剑,项伯翼蔽——熟视无睹

刚愎自用,乏政治远见。

樊哙闯帐怒目而视——反称壮士,赐酒赐坐

刘邦逃后张良奉璧——安然受璧, 处之泰然

寡谋轻信,失判断能力。

自矜功伐、豪爽直率的一芥武夫。

项羽形象

汉王 刘邦

得知项羽来攻击自己时

—委曲求全

了解张良与项伯关系时

—攀龙附凤

宴会上卑礼甘居卑座时

—能屈能伸

借口上厕所趁机逃走时

—机智敏捷

回到营寨诛杀曹无伤时

—坚决果断

刘邦:善于接受意见,心机深沉,巧言佞色,心狠手辣。圆猾狡诈,细心机警;随机应变,善于用人;能言善辩,勇毅果断;能屈能伸,细致周密。

范增:老谋深算、洞察敏锐、骄横浮躁。

张良:对刘邦忠诚、多谋善断、处事不惊、沉稳机智。

项伯:讲哥们义气,为救友不顾失节;谋略周密。

樊哙:忠诚、勇武、有勇有谋。

(一)探究本文的写作特色

1.把人物放在尖锐的矛盾斗争中描写。

作者塑造项羽的形象主要抓住四个问题:是否对刘邦发动进攻;是否在席间杀死刘邦;对樊哙的越礼行为采取什么态度;对刘邦逃跑的态度。这些已有分析。这里附带说说樊哙。樊哙在危急的关头不顾卫士阻拦,闯入中军帐,表现了极大的勇气。但入帐后的种种行动都是有礼有节的,先“披帷西向立,目视项王”,以引起项羽注意;项羽赐酒,他先拜谢,然后站着喝,随后连生彘肩也吃了;他借机讥讽项王,却又替刘邦求赏,暗寓尊崇项羽之意,这又说明他粗中有细。

2. 运用对照手法烘托人物形象。

如同样在处理突发事件时,项羽思虑肤浅、盲目自信的性格就通过“大怒”,喝令下属“旦日飨士卒,为击破沛公军”的话语神情中表露无遗;而刘邦虽“大惊”、“默然”,但连续向张良求计的“为之奈何”则表现了他虽惊慌而能虚心求教的性格。对项伯,刘邦从极力拉拢到极力表白,竟将自己的勃勃野心说成是耿耿忠心,无不生动的表现了这个人物随机应变、狡诈弄机的特点。还有对告密者、对谋士的态度、做法,刘、项各不相同,写刘邦是为了烘托主要人物——项羽。另外,曹无伤与项伯,范增与张良,项庄与樊哙,这些人物也一一对应,相互映衬。

3.善用细节表现、刻画人物。

如鸿门宴中座次的安排生动地体现了双方力量对比的悬殊,项羽的骄妄自负及刘邦的委曲求全等内容。再如范增起召项庄行刺刘邦,曰:“不者,若属皆且为所虏”,当刘邦安然逃脱,范增仰天长叹:“吾属今为之虏矣”。从一开始将自己排除于项氏集团的“若属”到“吾属”的变化,反映了范增从对项羽“为人不忍”的愤怒到感到无法与“竖子谋”的绝望、悲哀,心理刻画尤其生动。

4.语言精炼生动,绘声绘色。

例如,项羽的话,骄横气盛;刘邦的话,礼仪备至;范增的话,老谋深算;张良的话,老练透辟;樊哙的话,豪壮威严;项庄的话,似巧实拙。描写场景则犹如亲眼目睹。例如写樊哙闯宴:“交戟之卫士欲止不内。樊哙侧其盾以撞,卫士仆地。哙遂入,披帷西向立,目视项王,头发上指,目眦尽裂。”这一紧张场面的描绘着墨虽不多,却使情境、心情顿感紧张。又如,写“范增数目项王,举所佩玉玦以示之者三”、“项庄拔剑起舞。项伯亦拔剑起舞,常以身翼蔽沛公”,三言五语,就把宴会上杀气腾腾的场面勾画得动人心魄。《鸿门宴》中的一些语言,如“项庄舞剑,意在沛公” “人为刀俎,我为鱼肉” 等等,已成为流传千古的名句。

(二)性格决定命运

为什么古往今来许多人崇拜项羽,却瞧不起刘邦呢?

项羽: 重情重义,光明磊落;

刘邦: 问张良与项伯的关系,小人之心,猜忌多疑;

本意逃跑却问手下如何,掩饰怯懦,为人狡诈;

对张良的称呼从“君”到“公”,为人虚伪。

项羽是失败的英雄,刘邦是成功的小人!

题乌江亭

杜 牧

胜败兵家事不期,

包羞忍辱是男儿。

江东子弟多才俊,

卷土重来未可知。

乌江亭

王安石

百战疲劳壮士哀,

中原一败势难回。

江东子弟今虽在,

肯与君王卷土来。

读下面两首诗,回答问题

(1)项羽兵败,乌江自刎。(2)杜诗认为项羽不该自刎,江东弟子会支持项羽卷土重来,再创大业;王诗认为项羽自刎不足惜,江东弟子虽在,但有谁还肯为项羽卖命呢?

1.两首诗题均有“乌江亭”指的同一史实是?

2.两首诗的作者各自如何看待这一史实?

司马迁

1.掌握《史记》一书的体例、别名、作者。

2.掌握本课出现的词类活用、一词多义、通假字、古今异义字、特殊句式等。

3.掌握翻译文言句子的一些方法,能准确概括文章的故事情节。

4.了解作者运用个性化的语言和行动描写的方法刻画人物的特点。

司马迁(约前145—约前90),字子长,夏阳人。西汉著名史学家、文学家、思想家。其父司马谈是汉朝太史令(掌管起草文书、兼管国家典籍、天文历法的官职)。迁生于龙门,年十岁诵古文,得以博览皇家珍藏的大量图书和文献。太初元年(前104年),与唐都、落下闳等进行历法改革,共订太初历。在《史记》草创未就之时,因替投降匈奴的李陵辩护,下狱受腐刑。出狱后任中书令(掌管皇家机要文件),发愤著书,在公元前91年前后完成《史记》。

《史记》是我国第一部纪传体通史,记载了从传说中的黄帝到汉武帝三千年间的历史。全书130篇,包括本纪12篇,世家30篇,列传70篇,书8篇,年表10篇,共526500字。本纪记帝王,世家述诸侯,列传叙人臣,书记礼、乐、音律、历法、天文、封禅、水利、财用。刘向等人都认为此书“善序事理,辩而不华,质而不俚”。鲁迅更评为“史家之绝唱,无韵之《离骚》”,有很高的文学价值。

秦末,“天下苦秦久矣”,公元前209年陈胜吴广起义,刘邦、项羽也起兵江东。项梁拥立老楚怀王之孙为“楚怀王”,召集诸将结成反秦联盟,命主力军刘、项分南北两部,合力西击秦军,并约定“先入关中者王之”。刘邦率先入关破咸阳,退驻霸上。后项羽率军西来屯军新丰鸿门,扬言同刘邦交战。公元前206年12月,在新丰鸿门举行宴会,课文以项羽是否发动进攻、刘邦是否安然逃席为主要矛盾展开。

背景简介

飨xiǎng (犒劳)? 鲰zōu(无知、浅陋)???

卮zhī (酒器) ? 瞋chēn (瞪,怒生气)?

彘zhì(猪) 玦jué(半环形有缺口的玉器)?

胜shēng(尽) 芷zhǐ (多年生草本植物)????

哙kuài ?? 跽jì (双膝着地上身挺直)

戟jǐ (长柄兵器) 俎zǔ (砧板)

郤xì (同隙) ? 眦zì (上下眼睑的接合处)?

无伤告密

范增献计

项伯夜访

张良定计

刘项约婚

刘邦离席

张良献礼

无伤被诛

刘邦请罪

范增举玦

项庄舞剑

樊哙闯帐

宴会前

(1、2)

起因

宴会中

(3、4)

经过

宴会后

(5~7)

结果

樊哙闯帐

刘邦谢罪

范增示意

项庄舞剑

项王默然不应

项伯翼蔽

刘邦脱身回营

三落三起

课文第2段写了那几件事?对故事的发展有什么作用?

第一件事“项伯夜访”。项伯给张良通风报信,目的在于报答当年救命之恩,但被张良利用,使一触即发的矛盾出现了转机。第二件事“张良献策”。张良要刘邦“往见项伯,言沛公不敢倍项王也”,刘邦则一点就通,不但“兄事之”更“奉之卮酒为寿,约为婚姻”,竭力奉承,拼命拉拢,由联络感情进而自我辩解,终于使项伯受其蒙蔽,导致项羽上当。

“张良献计”是情节变化的关键,刘邦逐步由被动转为主动,项羽终于“放虎归山”,以致范增之谋难以实施等,都有此而生。

张良说:“沛公今有事急,亡去不义。”项伯说:“今人有大功而击之,不义也。”请联系课文说说古人心中的“义”可作怎样的解释,我们应当如何看待?

古人认为“义”就是“宜”。《礼记·中庸》说:“义者宜也”。韩愈在《原道》中则进一步解释:“行而宜之谓之义也”。也就是说,认得言行符合一定的道德规范就可以称之为“义”,反之则“不义”。

赏析人物形象

听到密报和劝说——大怒

听到项伯说情——答应“善遇”刘邦

胸无城府,有妇人之仁。

听到刘邦谎话——洋洋自得、说出线人

沽名钓誉,致轻敌失计。

宴会上范增多次暗示——置之不理

项庄舞剑,项伯翼蔽——熟视无睹

刚愎自用,乏政治远见。

樊哙闯帐怒目而视——反称壮士,赐酒赐坐

刘邦逃后张良奉璧——安然受璧, 处之泰然

寡谋轻信,失判断能力。

自矜功伐、豪爽直率的一芥武夫。

项羽形象

汉王 刘邦

得知项羽来攻击自己时

—委曲求全

了解张良与项伯关系时

—攀龙附凤

宴会上卑礼甘居卑座时

—能屈能伸

借口上厕所趁机逃走时

—机智敏捷

回到营寨诛杀曹无伤时

—坚决果断

刘邦:善于接受意见,心机深沉,巧言佞色,心狠手辣。圆猾狡诈,细心机警;随机应变,善于用人;能言善辩,勇毅果断;能屈能伸,细致周密。

范增:老谋深算、洞察敏锐、骄横浮躁。

张良:对刘邦忠诚、多谋善断、处事不惊、沉稳机智。

项伯:讲哥们义气,为救友不顾失节;谋略周密。

樊哙:忠诚、勇武、有勇有谋。

(一)探究本文的写作特色

1.把人物放在尖锐的矛盾斗争中描写。

作者塑造项羽的形象主要抓住四个问题:是否对刘邦发动进攻;是否在席间杀死刘邦;对樊哙的越礼行为采取什么态度;对刘邦逃跑的态度。这些已有分析。这里附带说说樊哙。樊哙在危急的关头不顾卫士阻拦,闯入中军帐,表现了极大的勇气。但入帐后的种种行动都是有礼有节的,先“披帷西向立,目视项王”,以引起项羽注意;项羽赐酒,他先拜谢,然后站着喝,随后连生彘肩也吃了;他借机讥讽项王,却又替刘邦求赏,暗寓尊崇项羽之意,这又说明他粗中有细。

2. 运用对照手法烘托人物形象。

如同样在处理突发事件时,项羽思虑肤浅、盲目自信的性格就通过“大怒”,喝令下属“旦日飨士卒,为击破沛公军”的话语神情中表露无遗;而刘邦虽“大惊”、“默然”,但连续向张良求计的“为之奈何”则表现了他虽惊慌而能虚心求教的性格。对项伯,刘邦从极力拉拢到极力表白,竟将自己的勃勃野心说成是耿耿忠心,无不生动的表现了这个人物随机应变、狡诈弄机的特点。还有对告密者、对谋士的态度、做法,刘、项各不相同,写刘邦是为了烘托主要人物——项羽。另外,曹无伤与项伯,范增与张良,项庄与樊哙,这些人物也一一对应,相互映衬。

3.善用细节表现、刻画人物。

如鸿门宴中座次的安排生动地体现了双方力量对比的悬殊,项羽的骄妄自负及刘邦的委曲求全等内容。再如范增起召项庄行刺刘邦,曰:“不者,若属皆且为所虏”,当刘邦安然逃脱,范增仰天长叹:“吾属今为之虏矣”。从一开始将自己排除于项氏集团的“若属”到“吾属”的变化,反映了范增从对项羽“为人不忍”的愤怒到感到无法与“竖子谋”的绝望、悲哀,心理刻画尤其生动。

4.语言精炼生动,绘声绘色。

例如,项羽的话,骄横气盛;刘邦的话,礼仪备至;范增的话,老谋深算;张良的话,老练透辟;樊哙的话,豪壮威严;项庄的话,似巧实拙。描写场景则犹如亲眼目睹。例如写樊哙闯宴:“交戟之卫士欲止不内。樊哙侧其盾以撞,卫士仆地。哙遂入,披帷西向立,目视项王,头发上指,目眦尽裂。”这一紧张场面的描绘着墨虽不多,却使情境、心情顿感紧张。又如,写“范增数目项王,举所佩玉玦以示之者三”、“项庄拔剑起舞。项伯亦拔剑起舞,常以身翼蔽沛公”,三言五语,就把宴会上杀气腾腾的场面勾画得动人心魄。《鸿门宴》中的一些语言,如“项庄舞剑,意在沛公” “人为刀俎,我为鱼肉” 等等,已成为流传千古的名句。

(二)性格决定命运

为什么古往今来许多人崇拜项羽,却瞧不起刘邦呢?

项羽: 重情重义,光明磊落;

刘邦: 问张良与项伯的关系,小人之心,猜忌多疑;

本意逃跑却问手下如何,掩饰怯懦,为人狡诈;

对张良的称呼从“君”到“公”,为人虚伪。

项羽是失败的英雄,刘邦是成功的小人!

题乌江亭

杜 牧

胜败兵家事不期,

包羞忍辱是男儿。

江东子弟多才俊,

卷土重来未可知。

乌江亭

王安石

百战疲劳壮士哀,

中原一败势难回。

江东子弟今虽在,

肯与君王卷土来。

读下面两首诗,回答问题

(1)项羽兵败,乌江自刎。(2)杜诗认为项羽不该自刎,江东弟子会支持项羽卷土重来,再创大业;王诗认为项羽自刎不足惜,江东弟子虽在,但有谁还肯为项羽卖命呢?

1.两首诗题均有“乌江亭”指的同一史实是?

2.两首诗的作者各自如何看待这一史实?