1 《社会历史的决定性基础》课件(46张)

文档属性

| 名称 | 1 《社会历史的决定性基础》课件(46张) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 687.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-09-10 07:21:53 | ||

图片预览

文档简介

第一单元

单元学习主题

理论素养

本单元的文章,或阐释社会历史发展的规律,或论述学风改造问题和正确思想来源问题,或阐说真理的检验标准,或探讨个人立身处世的法则,这些都有助于加深我们对社会、历史、人生的认识。尤其是恩格斯、毛泽东的文章,体现了辩证唯物主义和历史唯物主义的科学方法,具有重要的理论价值和实践指导意义。

学习本单元,要通过研读经典理论文章,获得思想启迪和思维提升。

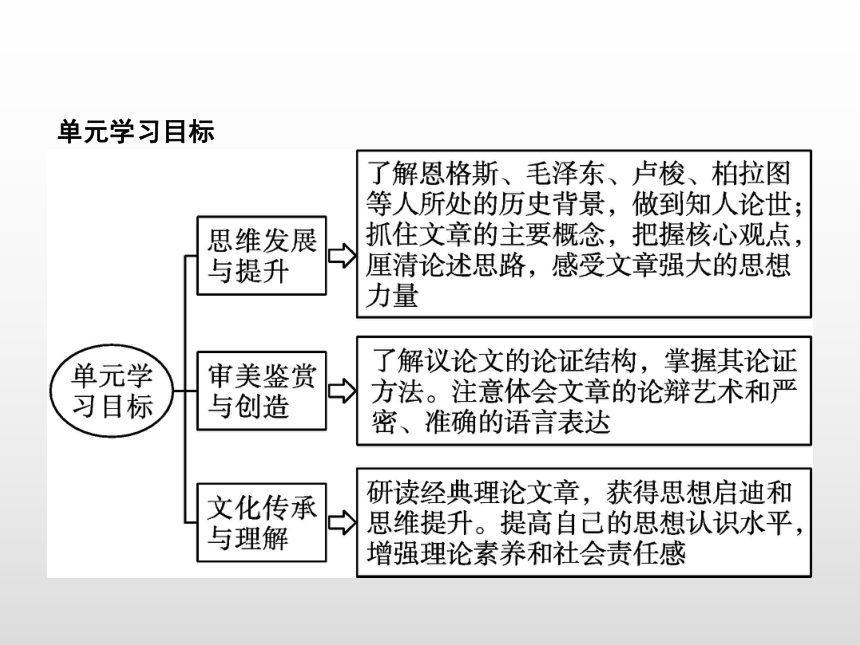

单元学习目标

1 社会历史的决定性基础

学习目标

1.了解文章的写作背景,厘清经济基础与上层建筑的辩证关系。

2.精读全文,明确经济基础与上层建筑之间的相互作用的复杂性。

3.通过学习这篇理论文章,深入了解历史发展的偶然性、必然性,以及它们之间的关系。

作者简介

作品背景

相关常识

知识整合

恩格斯(1820—1895),马克思主义创始人之一,国际无产阶级的领袖。恩格斯是马克思的亲密战友,被誉为“第二提琴手”。1883年3月马克思逝世,恩格斯担负了整理出版马克思文献遗稿和继续指导国际共产主义运动的

重担。与此同时,他又独立地进行大量的理论宣传工作。

1895年8月5日,恩格斯逝世。按其遗愿,他的骨灰被撒入大海。

马克思逝世之后,一些资产阶级理论家歪曲了马克思的观点,篡改历史唯物主义的基本原理,造成当时德国青年极大的思想混乱。有不少人写信向恩格斯请教,大学生瓦尔特·博尔吉乌斯就是其中一位。本篇课文是恩格斯写给瓦尔特·博尔吉乌斯的一封回信,信中澄清了一些重大理论问题。题目是编者加的。

作者简介

作品背景

相关常识

知识整合

科学与文化论著

所谓论著,就是带有研究性的著作。科学与文化论著是指自然科学和社会科学论文、著作,包含两个方面:一是社会科学论著,主要由分析推理而得,往往具有抽象性;二是自然科学论著,主要通过实验研究而得,往往具有实证性。本单元所选文章属于社会科学论著,在选择性必修下册课本中另设有一个自然科学论著的单元,共同承担课程标准规定的“科学与文化论著研习”任务群的目标任务。

作者简介

作品背景

相关常识

知识整合

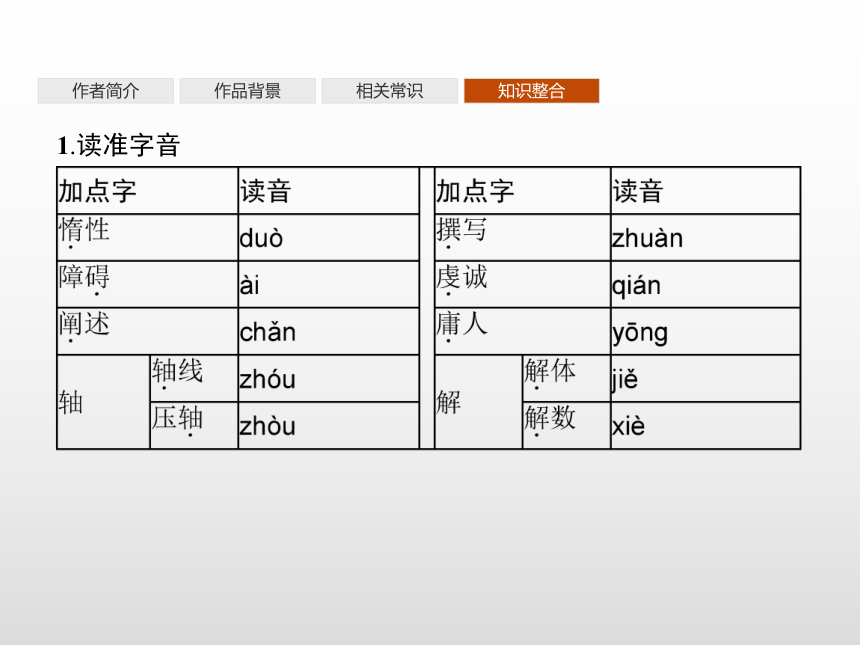

1.读准字音

作者简介

作品背景

相关常识

知识整合

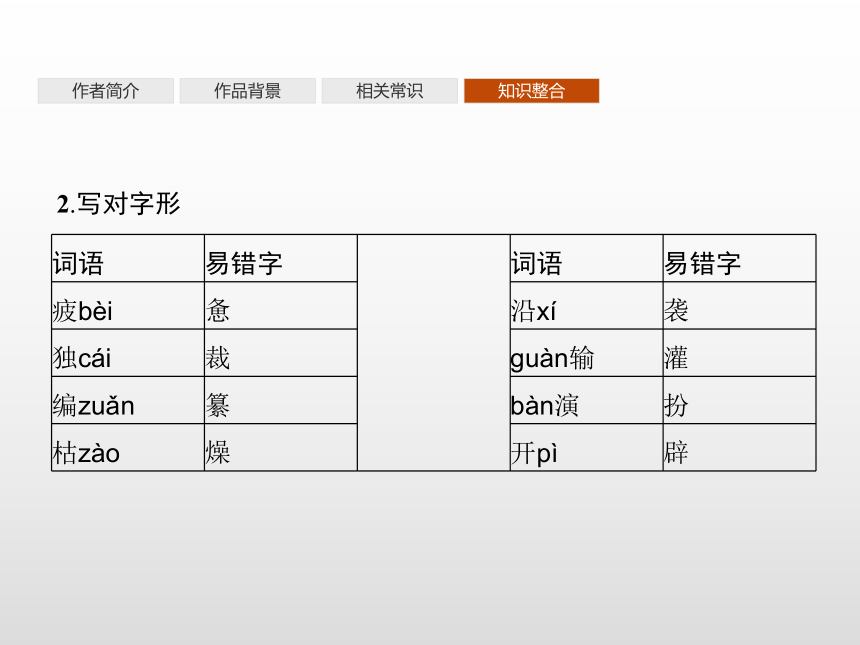

2.写对字形

词语

易错字

?

词语

易错字

疲bèi

惫

沿xí

袭

独cái

裁

guàn输

灌

编zuǎn

纂

bàn演

扮

枯zào

燥

开pì

辟

作者简介

作品背景

相关常识

知识整合

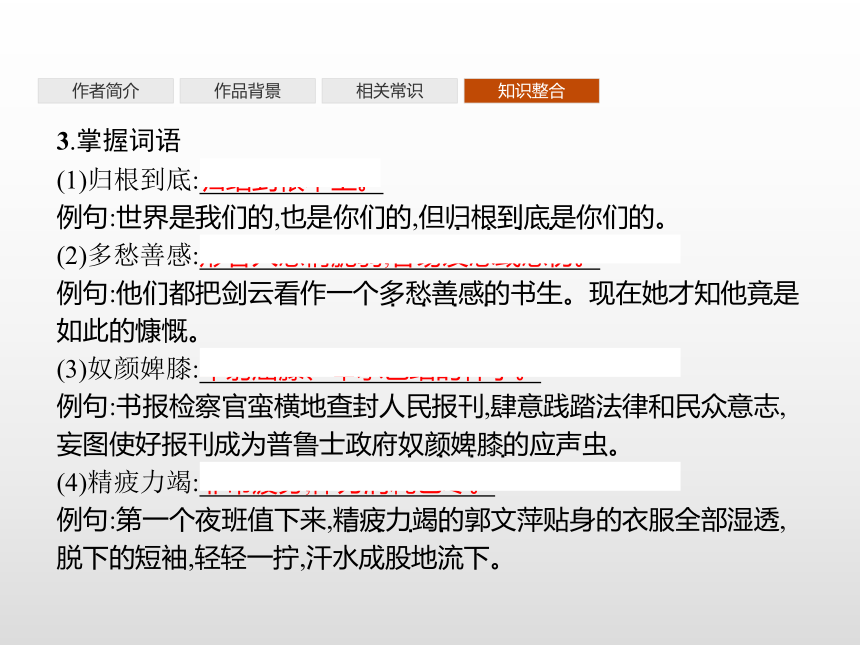

3.掌握词语

(1)归根到底:归结到根本上。

例句:世界是我们的,也是你们的,但归根到底是你们的。

(2)多愁善感:形容人感情脆弱,容易发愁或感伤。

例句:他们都把剑云看作一个多愁善感的书生。现在她才知他竟是如此的慷慨。

(3)奴颜婢膝:卑躬屈膝、奉承巴结的样子。

例句:书报检察官蛮横地查封人民报刊,肆意践踏法律和民众意志,妄图使好报刊成为普鲁士政府奴颜婢膝的应声虫。

(4)精疲力竭:非常疲劳,体力消耗已尽。

例句:第一个夜班值下来,精疲力竭的郭文萍贴身的衣服全部湿透,脱下的短袖,轻轻一拧,汗水成股地流下。

· · · ·

· · · ·

· · · ·

· · · ·

作者简介

作品背景

相关常识

知识整合

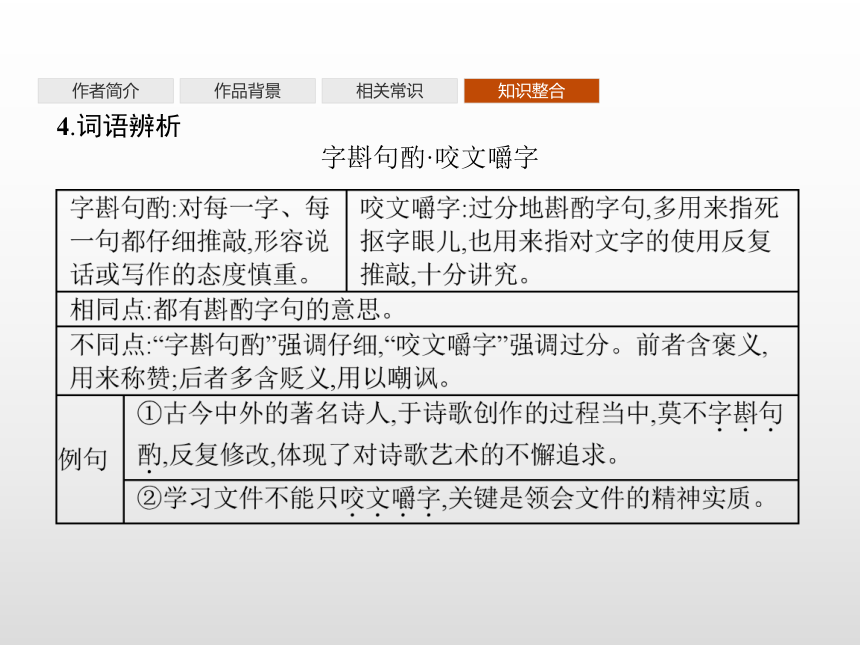

4.词语辨析

字斟句酌·咬文嚼字

作者简介

作品背景

相关常识

知识整合

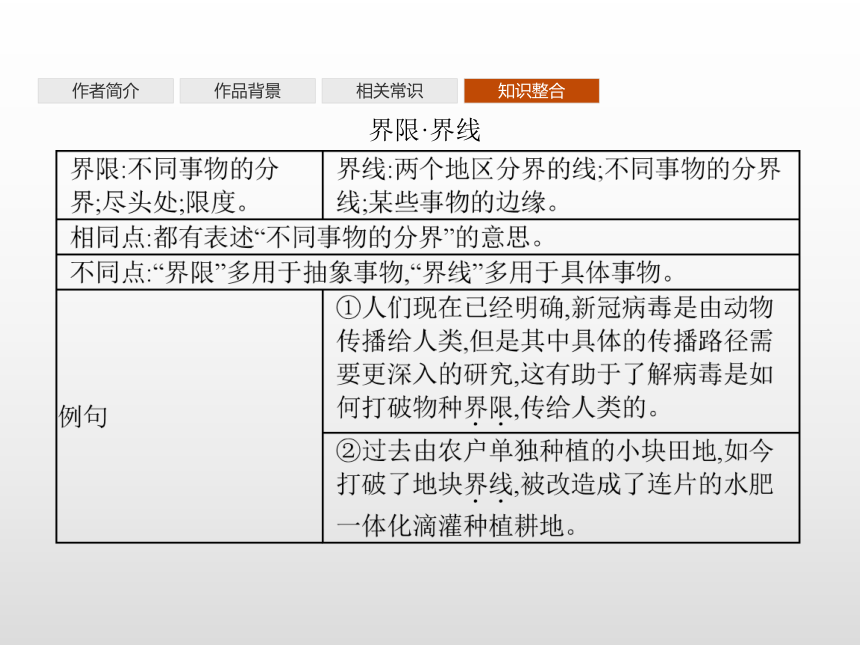

界限·界线

思维导图

文章主旨

文本研读

多维探究

技法迁移

思维导图

文章主旨

文本研读

多维探究

技法迁移

本文以丰富的历史知识和辩证的理论分析,论述了经济因素与历史发展、上层建筑的关系,指出经济关系是“社会历史的决定性基础”,“归根到底制约着历史发展”;政治、法、哲学、宗教、文学、艺术等上层建筑的发展是“以经济发展为基础的”,但“它们又都互相作用并对经济基础发生作用”;经济不是制约历史发展和上层建筑的唯一因素。

思维导图

文章主旨

文本研读

多维探究

技法迁移

任务一 理解文章内容

1.这封信中,恩格斯提出了两点不应当忽视的问题,请概述这两个问题。

点拨恩格斯提出的两点不应当忽视的问题是:①政治、法、哲学、宗教、文学、艺术等等的发展是以经济发展为基础的。但是,它们又都互相作用并对经济基础发生作用。②人们自己创造自己的历史,但并不是按照共同的意志,根据一个共同的计划,甚至不是在一个有明确界限的既定社会内来创造自己的历史。在所有这样的社会里,都是那种以偶然性为其补充和表现形式的必然性占统治地位。通过各种偶然性来为自己开辟道路的必然性,归根到底仍然是经济的必然性。

思维导图

文章主旨

文本研读

多维探究

技法迁移

2.恩格斯是如何解读经济关系是社会历史的决定性基础的?

点拨(1)我们视之为社会历史的决定性基础的经济关系,是指一定社会的人们生产生活资料和彼此交换产品(在有分工的条件下)的方式。(2)包括生产和运输的全部技术。这种技术也决定着产品的交换方式以及分配方式,从而在氏族社会解体后也决定着阶级的划分,决定着统治关系和奴役关系,决定着国家、政治、法等等。(3)在经济关系中还包括这些关系赖以发展的地理基础和事实上由过去沿袭下来的先前各经济发展阶段的残余。(4)当然还包括围绕着这一社会形式的外部环境。

思维导图

文章主旨

文本研读

多维探究

技法迁移

3.恩格斯是如何解读上层建筑之间相互作用并反作用于经济基础的?

点拨(1)政治、法、哲学、宗教、文学、艺术等等的发展是以经济发展为基础的。但是,它们又都互相作用并对经济基础发生作用。这并不是说,只有经济状况才是原因,才是积极的,其余一切都不过是消极的结果,而是说,这是在归根到底不断为自己开辟道路的经济必然性的基础上的相互作用。(2)并不像人们有时不加思考地想象的那样是经济状况自动发生作用,而是人们自己创造自己的历史,但他们是在既定的、制约着他们的环境中,是在现有的现实关系的基础上进行创造的,在这些现实关系中,经济关系不管受到其他关系——政治的和意识形态的——多大影响,归根到底还是具有决定意义的,它构成一条贯穿始终的、唯一有助于理解的红线。

思维导图

文章主旨

文本研读

多维探究

技法迁移

任务二 厘清论述思路

4.本文的论述思路是怎样的?请简要概述。

点拨首先阐明了经济关系是社会历史的决定性基础。然后指出政治、法、哲学、宗教、文学、艺术等等的发展是以经济发展为基础的,它们之间又都互相作用并对经济基础发生作用。接着分析了历史发展中必然性和偶然性的关系,阐明了伟大人物在历史上出现的偶然性与必然性。最后归结到要正确理解历史就必须注重经济史的学习,学会全面把握马克思主义的辩证唯物史观。

思维导图

文章主旨

文本研读

多维探究

技法迁移

5.本文运用了多种论证方法,请举出两种予以简要分析。

点拨(1)举例论证。“恰巧拿破仑这个科西嘉人……这一点可以由下面的事实来证明:每当需要有这样一个人的时候,他就会出现,如凯撒、奥古斯都、克伦威尔等等。”这里使用了举例论证,证明伟大人物的出现是偶然的(尤其是在一定时间出现于某一国家纯粹是偶然的),但其出现又是必然的,如果把这个人去掉,则会有另外一个人出现来代替他。

(2)比喻论证。“如果您画出曲线的中轴线,您就会发现,所考察的时期越长,所考察的范围越广,这个轴线就越是接近经济发展的轴线,就越是同后者平行而进。”这里使用了比喻论证,把偶然性比作“曲线”,把必然性比作“曲线的中轴线”,强调曲线始终围绕着中轴线上下摆动,偶然性总是表现着必然性。

思维导图

文章主旨

文本研读

多维探究

技法迁移

任务三 品味语言特色

6.这篇文章的语言表达严密、准确,请赏析下列各句的语言特色。

(1)我们把经济条件看作归根到底制约着历史发展的东西。而种族本身就是一种经济因素。不过这里有两点不应当忽视……

点拨观点提出鲜明有力,不蔓不枝;“归根到底”言辞准确,语气恳切;“不过”巧妙引起转折,引人思考。

思维导图

文章主旨

文本研读

多维探究

技法迁移

(2)政治、法、哲学、宗教、文学、艺术等等的发展是以经济发展为基础的。但是,它们又都互相作用并对经济基础发生作用。这并不是说,只有经济状况才是原因,才是积极的,其余一切都不过是消极的结果。

点拨“但是”“并不是”“只有”“才”等关联词语的使用,使表达的意思跌宕起伏,但又缜密严谨,具有很强的逻辑性,体现了社会科学论著的语言特色,也显示了恩格斯高超的理论思维水平。

思维导图

文章主旨

文本研读

多维探究

技法迁移

(3)在这些现实关系中,经济关系不管受到其他关系——政治的和意识形态的——多大影响,归根到底还是具有决定意义的,它构成一条贯穿始终的、唯一有助于理解的红线。

点拨运用比喻,把“经济关系”比作“红线”,贯串于社会历史的进程中,直观恰当,生动形象。

(4)请您不要过分推敲上面所说的每一句话,而要把握总的联系;可惜我没有时间能像给报刊写文章那样字斟句酌地向您阐述这一切。

点拨“请您”“可惜”“向您”等词语的使用,体现了恩格斯对青年朋友的真诚尊重和殷切期望。

思维导图

文章主旨

文本研读

多维探究

技法迁移

恩格斯在给瓦尔特·博尔吉乌斯的回信中指出:恰巧某个伟大人物在一定时间出现于某一国家,这当然纯粹是一种偶然现象。但是,如果我们把这个人去掉,那时就会需要有另外一个人来代替他,并且这个代替者是会出现的,不论好一些或差一些,但是最终总是会出现的。

结合刘邦和项羽,谈谈你对“伟大人物”出现的“必然性和偶然性”的认识。

思维导图

文章主旨

文本研读

多维探究

技法迁移

点拨(1)所谓伟大人物,是指为着完成某种历史任务而出现的、在历史发展进程中发挥了重大作用的杰出者。伟大人物的出现,都是必然性和偶然性的统一。在楚汉之争中取得最后胜利的刘邦就是这样一位偶然性与必然性统一的伟大人物。比如,刘邦的出身、起家,及至鸿门宴脱险、夺取关中先入咸阳等,充满了偶然性,稍有差池结果便会大相径庭。但不能把这些偶然因素绝对化、神秘化,偶然性的背后,是必然性在起决定作用。刘邦能最后胜出,是具有必然性的。因为刘邦审时度势、知人善任,实行的方针、政策受到了广大士兵和人民的拥护,特别是得到了当时秦人的拥护,他的胜利是大势所趋,必然性使然。而项羽的失败也是必然的,因在刘邦成功的必然性因素方面,项羽大多相反,最后只能落得众叛亲离的结局。

思维导图

文章主旨

文本研读

多维探究

技法迁移

(2)偶然性表明的是客观事物发展过程中存在的一种有可能出现、也有可能不出现的趋向。“江东子弟多才俊,卷土重来未可知”,杜牧从“胜败乃兵家常事”的角度立论,用大胆的假设与推理来揭示历史的发展可以是另外一种情形,“已然的”未必就是“必然的”。从当时形势看,刘邦虽然战胜项羽,但项羽的巨大影响仍在,刘邦并没有取得全局的最后胜利。其实,项羽与刘邦一样都是反抗暴秦的英雄,没有说谁胜就是应该的,是正统的,设若项羽拥有远见卓识和不屈不挠的意志,回江东重整旗鼓,说不定就可以“卷土重来”,或许会改写历史。

思维导图

文章主旨

文本研读

多维探究

技法迁移

例 证 法

例证法(举例论证)就是举出事例作论据来证明论点的方法,也就是常说的“摆事实”的方法。这种列举事实论据证明论点的方法,其原理如同逻辑推理的归纳法。“事实胜于雄辩”,利用事实论证最具说服力,所以例证法是运用最为广泛的论证方法。

运用例证法,首先是所选事例要真实、确凿、典型、新颖。其次,概述事例要简洁,突出事例中与要证明的论点关系密切的方面。最后,要注意揭示出论点与论据之间的内在联系,点明事例之所以证明论点的地方。

思维导图

文章主旨

文本研读

多维探究

技法迁移

迁移练笔

请以“磨难”为话题,运用例证法,写一段300字左右的议论性文字。

示例有时候,磨难恰恰是一种历练,能让人生绽放光彩。贝多芬双耳失聪,却能在困境中创造出不朽的乐曲,撼人心魄,那是因为他不屈服命运的打击,顽强抗拒厄运,才谱写出人类的心灵之歌;司马迁遭受腐刑,却能在耻辱中挺直腰杆,写成《史记》,汗青溢彩,那是因为他有坚定如山的信念、刚毅如铁的意志,于羞辱讥讽中坚持自己的志向,才成为一代“史圣”;一代体操王子李宁黯然退出体坛,却能另辟天地,成功开创新的事业,让“李宁牌”系列运动用品风靡全国,走向世界,那是因为他懂得承受磨难,不为失败所吓倒,才能在失败中开拓出一条人生新路。磨难,是祸,又是福。它对于意志坚强者来说,只不过是人生路上的一场风雨,只要勇敢地走过去,前方就是另一片蓝天。

知识阐释

技法攻略

例题展示

理解文中重要概念的含义,筛选并整合文中信息

所谓“信息”,是相对于高考阅读文本而言的,并不是一般意义上的信息。“信息”往往表现为文中现成的词语、句子,或者是隐藏在语句里面的深层含意。

所谓筛选,就是针对题干的要求及其提供的信息,对文本材料进行搜索阅读,查找题干信息与文本材料信息的对应关系。

所谓整合,就是对筛选出的有用的信息进行分类集中、重新组合、归纳概括。

知识阐释

技法攻略

例题展示

“理解文中重要概念的含义,筛选并整合文中信息”的核心要求是准确和全面,突出强调概念的内涵与外延要与原文信息对应,是对文中基本信息的合理加工、转换表述。命题人命制错误选项时,常采用“混淆时态、以偏概全、混淆是非、偷换概念、曲解文意、张冠李戴、无中生有、因果混乱”等多种设误方式,解答时需要准确定位信息区间并仔细分析比对,以便正确判定选项正误。

知识阐释

技法攻略

例题展示

设误方式(一) 混淆时态

设误

手段

故意把“未然”(还未实现)说成“已然”(既成事实),或者把“或然”(可能发生)转述为“必然”(必定发生)。也可能反之,将“已然”说成“未然”,把“必然”说成“或然”。

判定

技巧

(1)如果文本或选项中有“目前”“打算”“预计”“已经”“将来”“了”之类表示时态的词语,要注意是否出现“未然”“已然”混淆的错误。

(2)如果文本或选项中出现了“可能”“也许”“或许”“大概”“一定”“必定”“必然”等表推测判断的词语,要认真辨析是否出现“或然”“必然”混淆的错误。

知识阐释

技法攻略

例题展示

设误方式(二) 以偏概全

设误

手段

故意增删、改动文中表示范围限制或程度轻重的词语,主要有以部分代整体(或相反)、以个别代一般(或相反)、以特殊代普遍(或相反)等。

判定

技巧

(1)要特别注意词语前边的修饰与限制词,看选项与文本中的指代内容是否存在范围、程度以及频率上的差异。

(2)要注意文本表述是涵盖全部还是有所针对,是全称还是特称。

知识阐释

技法攻略

例题展示

设误方式(三) 混淆是非

设误

手段

有意将阅读材料中肯定了的事物加以否定,或者将否定了的事物加以肯定。

判定

技巧

要特别注意区别作者对每一种事物的观点态度,特别注意含有作者观点态度的语句,更要格外关注表示肯定和否定的关键词。

知识阐释

技法攻略

例题展示

设误方式(四) 偷换概念

设误

手段

故意弄错对象,或者暗中将两个概念的内涵进行调换、改变或混淆。

判定

技巧

注意看选项中是否存在信息错误对接的现象,尤其看选项中的陈述对象(一般是主语或宾语)与文本中句子的陈述对象是否一致。

知识阐释

技法攻略

例题展示

设误方式(五) 曲解文意

设误

手段

故意更换个别关键字词或说法,造成一字、一词之差或说法相异,从而背离原文意思。

判定

技巧

要仔细比对原文,充分理解文意,看选项是否在概括转换时背离了原意。

知识阐释

技法攻略

例题展示

设误方式(六) 张冠李戴

设误

手段

有意将此人表述成彼人,将此事物表述成彼事物,将事物的此方面表述成彼方面。比如把某一时间、地点,说成是另一时间、地点。

判定

技巧

要特别注意选项的主语与宾语,因为“冠”往往出现在选项的主语或宾语的位置上;当选项中出现类似“××的观点是×××”这样的句子时,应注意文本中是否有此类情况。另外,还要留心文中代词的指代,要联系上下文弄清指代性词语指代的具体内容。

知识阐释

技法攻略

例题展示

设误方式(七) 无中生有

设误

手段

题目内容在文本中根本找不到依据,或文本中并无此意,是凭空编造出某种意思的。

判定

技巧

要仔细检查所给选项的内容是否能在文本中找到依据,或者是否能根据文本合理地推断出来。

知识阐释

技法攻略

例题展示

设误方式(八) 因果混乱

设误

手段

一是强加因果,即把没有因果关系的内容说成有因果关系;二是因果倒置,即将原因说成结果,或将结果说成原因。

判定

技巧

要注意选项中的“因”与“果”在原文中是否在同一位置,注意一些改换因果关系的关键词,如“从而”“因此”“之所以”等,注意选项的因果关系在原文中是否存在。

知识阐释

技法攻略

例题展示

阅读下面的文字,完成后面的题目。

对文学艺术创作者来说,或早或晚,都会遭遇到这个问题——为谁创作、为谁立言?习近平同志强调:“文学艺术创造、哲学社会科学研究首先要搞清楚为谁创作、为谁立言的问题,这是一个根本问题。人民是创作的源头活水,只有扎根人民,创作才能获得取之不尽、用之不竭的源泉。”

知识阐释

技法攻略

例题展示

目前,文艺界普遍认识到,只有与身处的时代积极互动,深刻回应时代重大命题,才会获得艺术创作的蓬勃生机。然而,在创作实践中,还有许多作家、艺术家困惑于现实如此宏大丰富,以至于完全超出个人的认识和表现能力。我们常常听到这样的说法:现实太精彩了,它甚至远远走到了小说家想象力的前面。是的,我们有幸生活在这样一个日新月异的时代,随时发生着习焉不察而影响深远的变化。这就为作家、艺术家观察现实、理解生活带来巨大困难。对于他们而言,活灵活现地描绘出生活的表象,大约是不难的,难就难在理解生活复杂的结构,理解隐藏在表象之下那些更深层的东西。那么,这“更深层的东西”是什么呢?

知识阐释

技法攻略

例题展示

去过天安门广场的朋友一定会对矗立在广场上的人民英雄纪念碑印象深刻,许多人都背得出上面的碑文——“三年以来,在人民解放战争和人民革命中牺牲的人民英雄们永垂不朽!三十年以来,在人民解放战争和人民革命中牺牲的人民英雄们永垂不朽!由此上溯到一千八百四十年,从那时起,为了反对内外敌人,争取民族独立和人民自由幸福,在历次斗争中牺牲的人民英雄们永垂不朽!”在新中国成立70周年的今天,再次诵读这段话,我们就会意识到,这改天换地的宏伟现实是人民创造的,人民当之无愧是时代的英雄,是历史的创造者。只有认识到人民的主体地位,才能感受到奔涌的时代浪潮下面深藏的不竭力量,才有可能从整体上把握一个时代,认识沸腾的现实。

知识阐释

技法攻略

例题展示

认识人民创造历史的主体地位,是为了从理性和情感上把自己放到人民中间,是为了解决我是谁、我属于谁的问题。新文化运动以来,无论是经历革命与战争考验的现代作家,还是20世纪80年代那批经历了知青岁月的当代作家,他们内心其实都有一方情感根据地,都和某一片土地上的人民建立了非常深切的情感关系。这些作家是属于某个情感共同体的,这个共同体时刻提醒着他,他的生命和创作与这世界上更广大的人群休戚相关。一个普普通通的劳动者,或许并不是我们的读者,但这并不妨碍我们将他以及他所代表的广大人民作为我们认识现实、理解时代的依据。

知识阐释

技法攻略

例题展示

以人民为中心,就是要坚持以精品奉献人民。在新的时代条件下,我国文化产品供给的主要矛盾已经不是缺不缺、够不够的问题,而是好不好、精不精的问题。诚然,娱乐和消费也是人民群众精神文化需要的一部分,但是,有责任感的艺术家会深深感到,我们就生活在那些为美好生活、为民族复兴而奋斗的人们中间,理应对我们的共同奋斗负有共同责任。我们有责任通过形象的塑造,凝聚精神上的认同。这种认同,是对国家和民族未来的认同,是与新时代伟大历史进程的同频共振。作家和艺术家只有把自己看成人民的儿子,积极投身于人们争取美好未来的壮阔征程,才有能力创造出闪耀着明亮光芒的文艺,照亮和雕刻一个民族的灵魂。

(摘编自铁凝《照亮和雕刻民族的灵魂》)

知识阐释

技法攻略

例题展示

下列关于原文内容的理解和分析,正确的一项是( )

A.作家树立了与时代积极互动的理念,在创作实践中就能做到以人民为中心。

B.对人民的情感认同,是新文化运动以来很多作家创作取得成功的重要原因。

C.人民是认识现实、理解时代的依据,因为普通劳动者才是文艺最理想的读者。

D.真正扎根时代、富有责任感的艺术家,无须考虑人民群众的娱乐和消费需求。

答案B

知识阐释

技法攻略

例题展示

解析本题考查理解文中重要概念的含义,筛选并整合文中信息的能力。

A项涉及原文第二段,原文指出,目前文艺界普遍认识到“只有与身处的时代积极互动,深刻回应时代重大命题”,才会获得艺术创作的生机;并没有说作家在实践中已经做到了以人民为中心。与时代积极互动并不意味着以人民为中心的实践。原文“然而”后的语句,指出在具体实践中很多作家、艺术家存在一些困惑。A项把与时代互动的理念作为实践中以人民为中心的充分条件,这是不符合原文意思的。故A项不正确。

知识阐释

技法攻略

例题展示

B项来源于原文第四段,原文指出新文化运动以来,无论是一些现代作家,还是一些当代作家 ,他们创作的成功都与他们对人民的情感认同有关,与人民相联系,是新文化运动以来中国文艺的一个宝贵传统。B项是对这段信息的概括,故B项正确,是本题的答案。

C项涉及对原文第四段的理解,原文强调一个普通劳动者,“或许并不是我们的读者”,但这并不妨碍作家将普通劳动者及其所代表的广大人民作为“认识现实、理解时代的依据”。原文既没有说普通劳动者才是文艺“最理想”的读者,也没有说读者对象是人民的直接原因。故C项不正确。

知识阐释

技法攻略

例题展示

D项涉及对原文第五段的理解,原文既承认“娱乐和消费也是人民群众精神文化需要的一部分”,这意味着艺术家应该考虑到这些需要;又强调“通过形象的塑造,凝聚精神上的认同”是新时代艺术家重要的责任,这意味着艺术家应该意识到文艺在推动时代进步和民族复兴上的重要任务。D项说“无须考虑”片面理解了原文的意思,故D项不正确。

单元学习主题

理论素养

本单元的文章,或阐释社会历史发展的规律,或论述学风改造问题和正确思想来源问题,或阐说真理的检验标准,或探讨个人立身处世的法则,这些都有助于加深我们对社会、历史、人生的认识。尤其是恩格斯、毛泽东的文章,体现了辩证唯物主义和历史唯物主义的科学方法,具有重要的理论价值和实践指导意义。

学习本单元,要通过研读经典理论文章,获得思想启迪和思维提升。

单元学习目标

1 社会历史的决定性基础

学习目标

1.了解文章的写作背景,厘清经济基础与上层建筑的辩证关系。

2.精读全文,明确经济基础与上层建筑之间的相互作用的复杂性。

3.通过学习这篇理论文章,深入了解历史发展的偶然性、必然性,以及它们之间的关系。

作者简介

作品背景

相关常识

知识整合

恩格斯(1820—1895),马克思主义创始人之一,国际无产阶级的领袖。恩格斯是马克思的亲密战友,被誉为“第二提琴手”。1883年3月马克思逝世,恩格斯担负了整理出版马克思文献遗稿和继续指导国际共产主义运动的

重担。与此同时,他又独立地进行大量的理论宣传工作。

1895年8月5日,恩格斯逝世。按其遗愿,他的骨灰被撒入大海。

马克思逝世之后,一些资产阶级理论家歪曲了马克思的观点,篡改历史唯物主义的基本原理,造成当时德国青年极大的思想混乱。有不少人写信向恩格斯请教,大学生瓦尔特·博尔吉乌斯就是其中一位。本篇课文是恩格斯写给瓦尔特·博尔吉乌斯的一封回信,信中澄清了一些重大理论问题。题目是编者加的。

作者简介

作品背景

相关常识

知识整合

科学与文化论著

所谓论著,就是带有研究性的著作。科学与文化论著是指自然科学和社会科学论文、著作,包含两个方面:一是社会科学论著,主要由分析推理而得,往往具有抽象性;二是自然科学论著,主要通过实验研究而得,往往具有实证性。本单元所选文章属于社会科学论著,在选择性必修下册课本中另设有一个自然科学论著的单元,共同承担课程标准规定的“科学与文化论著研习”任务群的目标任务。

作者简介

作品背景

相关常识

知识整合

1.读准字音

作者简介

作品背景

相关常识

知识整合

2.写对字形

词语

易错字

?

词语

易错字

疲bèi

惫

沿xí

袭

独cái

裁

guàn输

灌

编zuǎn

纂

bàn演

扮

枯zào

燥

开pì

辟

作者简介

作品背景

相关常识

知识整合

3.掌握词语

(1)归根到底:归结到根本上。

例句:世界是我们的,也是你们的,但归根到底是你们的。

(2)多愁善感:形容人感情脆弱,容易发愁或感伤。

例句:他们都把剑云看作一个多愁善感的书生。现在她才知他竟是如此的慷慨。

(3)奴颜婢膝:卑躬屈膝、奉承巴结的样子。

例句:书报检察官蛮横地查封人民报刊,肆意践踏法律和民众意志,妄图使好报刊成为普鲁士政府奴颜婢膝的应声虫。

(4)精疲力竭:非常疲劳,体力消耗已尽。

例句:第一个夜班值下来,精疲力竭的郭文萍贴身的衣服全部湿透,脱下的短袖,轻轻一拧,汗水成股地流下。

· · · ·

· · · ·

· · · ·

· · · ·

作者简介

作品背景

相关常识

知识整合

4.词语辨析

字斟句酌·咬文嚼字

作者简介

作品背景

相关常识

知识整合

界限·界线

思维导图

文章主旨

文本研读

多维探究

技法迁移

思维导图

文章主旨

文本研读

多维探究

技法迁移

本文以丰富的历史知识和辩证的理论分析,论述了经济因素与历史发展、上层建筑的关系,指出经济关系是“社会历史的决定性基础”,“归根到底制约着历史发展”;政治、法、哲学、宗教、文学、艺术等上层建筑的发展是“以经济发展为基础的”,但“它们又都互相作用并对经济基础发生作用”;经济不是制约历史发展和上层建筑的唯一因素。

思维导图

文章主旨

文本研读

多维探究

技法迁移

任务一 理解文章内容

1.这封信中,恩格斯提出了两点不应当忽视的问题,请概述这两个问题。

点拨恩格斯提出的两点不应当忽视的问题是:①政治、法、哲学、宗教、文学、艺术等等的发展是以经济发展为基础的。但是,它们又都互相作用并对经济基础发生作用。②人们自己创造自己的历史,但并不是按照共同的意志,根据一个共同的计划,甚至不是在一个有明确界限的既定社会内来创造自己的历史。在所有这样的社会里,都是那种以偶然性为其补充和表现形式的必然性占统治地位。通过各种偶然性来为自己开辟道路的必然性,归根到底仍然是经济的必然性。

思维导图

文章主旨

文本研读

多维探究

技法迁移

2.恩格斯是如何解读经济关系是社会历史的决定性基础的?

点拨(1)我们视之为社会历史的决定性基础的经济关系,是指一定社会的人们生产生活资料和彼此交换产品(在有分工的条件下)的方式。(2)包括生产和运输的全部技术。这种技术也决定着产品的交换方式以及分配方式,从而在氏族社会解体后也决定着阶级的划分,决定着统治关系和奴役关系,决定着国家、政治、法等等。(3)在经济关系中还包括这些关系赖以发展的地理基础和事实上由过去沿袭下来的先前各经济发展阶段的残余。(4)当然还包括围绕着这一社会形式的外部环境。

思维导图

文章主旨

文本研读

多维探究

技法迁移

3.恩格斯是如何解读上层建筑之间相互作用并反作用于经济基础的?

点拨(1)政治、法、哲学、宗教、文学、艺术等等的发展是以经济发展为基础的。但是,它们又都互相作用并对经济基础发生作用。这并不是说,只有经济状况才是原因,才是积极的,其余一切都不过是消极的结果,而是说,这是在归根到底不断为自己开辟道路的经济必然性的基础上的相互作用。(2)并不像人们有时不加思考地想象的那样是经济状况自动发生作用,而是人们自己创造自己的历史,但他们是在既定的、制约着他们的环境中,是在现有的现实关系的基础上进行创造的,在这些现实关系中,经济关系不管受到其他关系——政治的和意识形态的——多大影响,归根到底还是具有决定意义的,它构成一条贯穿始终的、唯一有助于理解的红线。

思维导图

文章主旨

文本研读

多维探究

技法迁移

任务二 厘清论述思路

4.本文的论述思路是怎样的?请简要概述。

点拨首先阐明了经济关系是社会历史的决定性基础。然后指出政治、法、哲学、宗教、文学、艺术等等的发展是以经济发展为基础的,它们之间又都互相作用并对经济基础发生作用。接着分析了历史发展中必然性和偶然性的关系,阐明了伟大人物在历史上出现的偶然性与必然性。最后归结到要正确理解历史就必须注重经济史的学习,学会全面把握马克思主义的辩证唯物史观。

思维导图

文章主旨

文本研读

多维探究

技法迁移

5.本文运用了多种论证方法,请举出两种予以简要分析。

点拨(1)举例论证。“恰巧拿破仑这个科西嘉人……这一点可以由下面的事实来证明:每当需要有这样一个人的时候,他就会出现,如凯撒、奥古斯都、克伦威尔等等。”这里使用了举例论证,证明伟大人物的出现是偶然的(尤其是在一定时间出现于某一国家纯粹是偶然的),但其出现又是必然的,如果把这个人去掉,则会有另外一个人出现来代替他。

(2)比喻论证。“如果您画出曲线的中轴线,您就会发现,所考察的时期越长,所考察的范围越广,这个轴线就越是接近经济发展的轴线,就越是同后者平行而进。”这里使用了比喻论证,把偶然性比作“曲线”,把必然性比作“曲线的中轴线”,强调曲线始终围绕着中轴线上下摆动,偶然性总是表现着必然性。

思维导图

文章主旨

文本研读

多维探究

技法迁移

任务三 品味语言特色

6.这篇文章的语言表达严密、准确,请赏析下列各句的语言特色。

(1)我们把经济条件看作归根到底制约着历史发展的东西。而种族本身就是一种经济因素。不过这里有两点不应当忽视……

点拨观点提出鲜明有力,不蔓不枝;“归根到底”言辞准确,语气恳切;“不过”巧妙引起转折,引人思考。

思维导图

文章主旨

文本研读

多维探究

技法迁移

(2)政治、法、哲学、宗教、文学、艺术等等的发展是以经济发展为基础的。但是,它们又都互相作用并对经济基础发生作用。这并不是说,只有经济状况才是原因,才是积极的,其余一切都不过是消极的结果。

点拨“但是”“并不是”“只有”“才”等关联词语的使用,使表达的意思跌宕起伏,但又缜密严谨,具有很强的逻辑性,体现了社会科学论著的语言特色,也显示了恩格斯高超的理论思维水平。

思维导图

文章主旨

文本研读

多维探究

技法迁移

(3)在这些现实关系中,经济关系不管受到其他关系——政治的和意识形态的——多大影响,归根到底还是具有决定意义的,它构成一条贯穿始终的、唯一有助于理解的红线。

点拨运用比喻,把“经济关系”比作“红线”,贯串于社会历史的进程中,直观恰当,生动形象。

(4)请您不要过分推敲上面所说的每一句话,而要把握总的联系;可惜我没有时间能像给报刊写文章那样字斟句酌地向您阐述这一切。

点拨“请您”“可惜”“向您”等词语的使用,体现了恩格斯对青年朋友的真诚尊重和殷切期望。

思维导图

文章主旨

文本研读

多维探究

技法迁移

恩格斯在给瓦尔特·博尔吉乌斯的回信中指出:恰巧某个伟大人物在一定时间出现于某一国家,这当然纯粹是一种偶然现象。但是,如果我们把这个人去掉,那时就会需要有另外一个人来代替他,并且这个代替者是会出现的,不论好一些或差一些,但是最终总是会出现的。

结合刘邦和项羽,谈谈你对“伟大人物”出现的“必然性和偶然性”的认识。

思维导图

文章主旨

文本研读

多维探究

技法迁移

点拨(1)所谓伟大人物,是指为着完成某种历史任务而出现的、在历史发展进程中发挥了重大作用的杰出者。伟大人物的出现,都是必然性和偶然性的统一。在楚汉之争中取得最后胜利的刘邦就是这样一位偶然性与必然性统一的伟大人物。比如,刘邦的出身、起家,及至鸿门宴脱险、夺取关中先入咸阳等,充满了偶然性,稍有差池结果便会大相径庭。但不能把这些偶然因素绝对化、神秘化,偶然性的背后,是必然性在起决定作用。刘邦能最后胜出,是具有必然性的。因为刘邦审时度势、知人善任,实行的方针、政策受到了广大士兵和人民的拥护,特别是得到了当时秦人的拥护,他的胜利是大势所趋,必然性使然。而项羽的失败也是必然的,因在刘邦成功的必然性因素方面,项羽大多相反,最后只能落得众叛亲离的结局。

思维导图

文章主旨

文本研读

多维探究

技法迁移

(2)偶然性表明的是客观事物发展过程中存在的一种有可能出现、也有可能不出现的趋向。“江东子弟多才俊,卷土重来未可知”,杜牧从“胜败乃兵家常事”的角度立论,用大胆的假设与推理来揭示历史的发展可以是另外一种情形,“已然的”未必就是“必然的”。从当时形势看,刘邦虽然战胜项羽,但项羽的巨大影响仍在,刘邦并没有取得全局的最后胜利。其实,项羽与刘邦一样都是反抗暴秦的英雄,没有说谁胜就是应该的,是正统的,设若项羽拥有远见卓识和不屈不挠的意志,回江东重整旗鼓,说不定就可以“卷土重来”,或许会改写历史。

思维导图

文章主旨

文本研读

多维探究

技法迁移

例 证 法

例证法(举例论证)就是举出事例作论据来证明论点的方法,也就是常说的“摆事实”的方法。这种列举事实论据证明论点的方法,其原理如同逻辑推理的归纳法。“事实胜于雄辩”,利用事实论证最具说服力,所以例证法是运用最为广泛的论证方法。

运用例证法,首先是所选事例要真实、确凿、典型、新颖。其次,概述事例要简洁,突出事例中与要证明的论点关系密切的方面。最后,要注意揭示出论点与论据之间的内在联系,点明事例之所以证明论点的地方。

思维导图

文章主旨

文本研读

多维探究

技法迁移

迁移练笔

请以“磨难”为话题,运用例证法,写一段300字左右的议论性文字。

示例有时候,磨难恰恰是一种历练,能让人生绽放光彩。贝多芬双耳失聪,却能在困境中创造出不朽的乐曲,撼人心魄,那是因为他不屈服命运的打击,顽强抗拒厄运,才谱写出人类的心灵之歌;司马迁遭受腐刑,却能在耻辱中挺直腰杆,写成《史记》,汗青溢彩,那是因为他有坚定如山的信念、刚毅如铁的意志,于羞辱讥讽中坚持自己的志向,才成为一代“史圣”;一代体操王子李宁黯然退出体坛,却能另辟天地,成功开创新的事业,让“李宁牌”系列运动用品风靡全国,走向世界,那是因为他懂得承受磨难,不为失败所吓倒,才能在失败中开拓出一条人生新路。磨难,是祸,又是福。它对于意志坚强者来说,只不过是人生路上的一场风雨,只要勇敢地走过去,前方就是另一片蓝天。

知识阐释

技法攻略

例题展示

理解文中重要概念的含义,筛选并整合文中信息

所谓“信息”,是相对于高考阅读文本而言的,并不是一般意义上的信息。“信息”往往表现为文中现成的词语、句子,或者是隐藏在语句里面的深层含意。

所谓筛选,就是针对题干的要求及其提供的信息,对文本材料进行搜索阅读,查找题干信息与文本材料信息的对应关系。

所谓整合,就是对筛选出的有用的信息进行分类集中、重新组合、归纳概括。

知识阐释

技法攻略

例题展示

“理解文中重要概念的含义,筛选并整合文中信息”的核心要求是准确和全面,突出强调概念的内涵与外延要与原文信息对应,是对文中基本信息的合理加工、转换表述。命题人命制错误选项时,常采用“混淆时态、以偏概全、混淆是非、偷换概念、曲解文意、张冠李戴、无中生有、因果混乱”等多种设误方式,解答时需要准确定位信息区间并仔细分析比对,以便正确判定选项正误。

知识阐释

技法攻略

例题展示

设误方式(一) 混淆时态

设误

手段

故意把“未然”(还未实现)说成“已然”(既成事实),或者把“或然”(可能发生)转述为“必然”(必定发生)。也可能反之,将“已然”说成“未然”,把“必然”说成“或然”。

判定

技巧

(1)如果文本或选项中有“目前”“打算”“预计”“已经”“将来”“了”之类表示时态的词语,要注意是否出现“未然”“已然”混淆的错误。

(2)如果文本或选项中出现了“可能”“也许”“或许”“大概”“一定”“必定”“必然”等表推测判断的词语,要认真辨析是否出现“或然”“必然”混淆的错误。

知识阐释

技法攻略

例题展示

设误方式(二) 以偏概全

设误

手段

故意增删、改动文中表示范围限制或程度轻重的词语,主要有以部分代整体(或相反)、以个别代一般(或相反)、以特殊代普遍(或相反)等。

判定

技巧

(1)要特别注意词语前边的修饰与限制词,看选项与文本中的指代内容是否存在范围、程度以及频率上的差异。

(2)要注意文本表述是涵盖全部还是有所针对,是全称还是特称。

知识阐释

技法攻略

例题展示

设误方式(三) 混淆是非

设误

手段

有意将阅读材料中肯定了的事物加以否定,或者将否定了的事物加以肯定。

判定

技巧

要特别注意区别作者对每一种事物的观点态度,特别注意含有作者观点态度的语句,更要格外关注表示肯定和否定的关键词。

知识阐释

技法攻略

例题展示

设误方式(四) 偷换概念

设误

手段

故意弄错对象,或者暗中将两个概念的内涵进行调换、改变或混淆。

判定

技巧

注意看选项中是否存在信息错误对接的现象,尤其看选项中的陈述对象(一般是主语或宾语)与文本中句子的陈述对象是否一致。

知识阐释

技法攻略

例题展示

设误方式(五) 曲解文意

设误

手段

故意更换个别关键字词或说法,造成一字、一词之差或说法相异,从而背离原文意思。

判定

技巧

要仔细比对原文,充分理解文意,看选项是否在概括转换时背离了原意。

知识阐释

技法攻略

例题展示

设误方式(六) 张冠李戴

设误

手段

有意将此人表述成彼人,将此事物表述成彼事物,将事物的此方面表述成彼方面。比如把某一时间、地点,说成是另一时间、地点。

判定

技巧

要特别注意选项的主语与宾语,因为“冠”往往出现在选项的主语或宾语的位置上;当选项中出现类似“××的观点是×××”这样的句子时,应注意文本中是否有此类情况。另外,还要留心文中代词的指代,要联系上下文弄清指代性词语指代的具体内容。

知识阐释

技法攻略

例题展示

设误方式(七) 无中生有

设误

手段

题目内容在文本中根本找不到依据,或文本中并无此意,是凭空编造出某种意思的。

判定

技巧

要仔细检查所给选项的内容是否能在文本中找到依据,或者是否能根据文本合理地推断出来。

知识阐释

技法攻略

例题展示

设误方式(八) 因果混乱

设误

手段

一是强加因果,即把没有因果关系的内容说成有因果关系;二是因果倒置,即将原因说成结果,或将结果说成原因。

判定

技巧

要注意选项中的“因”与“果”在原文中是否在同一位置,注意一些改换因果关系的关键词,如“从而”“因此”“之所以”等,注意选项的因果关系在原文中是否存在。

知识阐释

技法攻略

例题展示

阅读下面的文字,完成后面的题目。

对文学艺术创作者来说,或早或晚,都会遭遇到这个问题——为谁创作、为谁立言?习近平同志强调:“文学艺术创造、哲学社会科学研究首先要搞清楚为谁创作、为谁立言的问题,这是一个根本问题。人民是创作的源头活水,只有扎根人民,创作才能获得取之不尽、用之不竭的源泉。”

知识阐释

技法攻略

例题展示

目前,文艺界普遍认识到,只有与身处的时代积极互动,深刻回应时代重大命题,才会获得艺术创作的蓬勃生机。然而,在创作实践中,还有许多作家、艺术家困惑于现实如此宏大丰富,以至于完全超出个人的认识和表现能力。我们常常听到这样的说法:现实太精彩了,它甚至远远走到了小说家想象力的前面。是的,我们有幸生活在这样一个日新月异的时代,随时发生着习焉不察而影响深远的变化。这就为作家、艺术家观察现实、理解生活带来巨大困难。对于他们而言,活灵活现地描绘出生活的表象,大约是不难的,难就难在理解生活复杂的结构,理解隐藏在表象之下那些更深层的东西。那么,这“更深层的东西”是什么呢?

知识阐释

技法攻略

例题展示

去过天安门广场的朋友一定会对矗立在广场上的人民英雄纪念碑印象深刻,许多人都背得出上面的碑文——“三年以来,在人民解放战争和人民革命中牺牲的人民英雄们永垂不朽!三十年以来,在人民解放战争和人民革命中牺牲的人民英雄们永垂不朽!由此上溯到一千八百四十年,从那时起,为了反对内外敌人,争取民族独立和人民自由幸福,在历次斗争中牺牲的人民英雄们永垂不朽!”在新中国成立70周年的今天,再次诵读这段话,我们就会意识到,这改天换地的宏伟现实是人民创造的,人民当之无愧是时代的英雄,是历史的创造者。只有认识到人民的主体地位,才能感受到奔涌的时代浪潮下面深藏的不竭力量,才有可能从整体上把握一个时代,认识沸腾的现实。

知识阐释

技法攻略

例题展示

认识人民创造历史的主体地位,是为了从理性和情感上把自己放到人民中间,是为了解决我是谁、我属于谁的问题。新文化运动以来,无论是经历革命与战争考验的现代作家,还是20世纪80年代那批经历了知青岁月的当代作家,他们内心其实都有一方情感根据地,都和某一片土地上的人民建立了非常深切的情感关系。这些作家是属于某个情感共同体的,这个共同体时刻提醒着他,他的生命和创作与这世界上更广大的人群休戚相关。一个普普通通的劳动者,或许并不是我们的读者,但这并不妨碍我们将他以及他所代表的广大人民作为我们认识现实、理解时代的依据。

知识阐释

技法攻略

例题展示

以人民为中心,就是要坚持以精品奉献人民。在新的时代条件下,我国文化产品供给的主要矛盾已经不是缺不缺、够不够的问题,而是好不好、精不精的问题。诚然,娱乐和消费也是人民群众精神文化需要的一部分,但是,有责任感的艺术家会深深感到,我们就生活在那些为美好生活、为民族复兴而奋斗的人们中间,理应对我们的共同奋斗负有共同责任。我们有责任通过形象的塑造,凝聚精神上的认同。这种认同,是对国家和民族未来的认同,是与新时代伟大历史进程的同频共振。作家和艺术家只有把自己看成人民的儿子,积极投身于人们争取美好未来的壮阔征程,才有能力创造出闪耀着明亮光芒的文艺,照亮和雕刻一个民族的灵魂。

(摘编自铁凝《照亮和雕刻民族的灵魂》)

知识阐释

技法攻略

例题展示

下列关于原文内容的理解和分析,正确的一项是( )

A.作家树立了与时代积极互动的理念,在创作实践中就能做到以人民为中心。

B.对人民的情感认同,是新文化运动以来很多作家创作取得成功的重要原因。

C.人民是认识现实、理解时代的依据,因为普通劳动者才是文艺最理想的读者。

D.真正扎根时代、富有责任感的艺术家,无须考虑人民群众的娱乐和消费需求。

答案B

知识阐释

技法攻略

例题展示

解析本题考查理解文中重要概念的含义,筛选并整合文中信息的能力。

A项涉及原文第二段,原文指出,目前文艺界普遍认识到“只有与身处的时代积极互动,深刻回应时代重大命题”,才会获得艺术创作的生机;并没有说作家在实践中已经做到了以人民为中心。与时代积极互动并不意味着以人民为中心的实践。原文“然而”后的语句,指出在具体实践中很多作家、艺术家存在一些困惑。A项把与时代互动的理念作为实践中以人民为中心的充分条件,这是不符合原文意思的。故A项不正确。

知识阐释

技法攻略

例题展示

B项来源于原文第四段,原文指出新文化运动以来,无论是一些现代作家,还是一些当代作家 ,他们创作的成功都与他们对人民的情感认同有关,与人民相联系,是新文化运动以来中国文艺的一个宝贵传统。B项是对这段信息的概括,故B项正确,是本题的答案。

C项涉及对原文第四段的理解,原文强调一个普通劳动者,“或许并不是我们的读者”,但这并不妨碍作家将普通劳动者及其所代表的广大人民作为“认识现实、理解时代的依据”。原文既没有说普通劳动者才是文艺“最理想”的读者,也没有说读者对象是人民的直接原因。故C项不正确。

知识阐释

技法攻略

例题展示

D项涉及对原文第五段的理解,原文既承认“娱乐和消费也是人民群众精神文化需要的一部分”,这意味着艺术家应该考虑到这些需要;又强调“通过形象的塑造,凝聚精神上的认同”是新时代艺术家重要的责任,这意味着艺术家应该意识到文艺在推动时代进步和民族复兴上的重要任务。D项说“无须考虑”片面理解了原文的意思,故D项不正确。