美术 岭南版 九年级上册 1.1齐白石 徐悲鸿 课件(38张PPT)

文档属性

| 名称 | 美术 岭南版 九年级上册 1.1齐白石 徐悲鸿 课件(38张PPT) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 4.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岭南版 | ||

| 科目 | 美术 | ||

| 更新时间 | 2020-09-09 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

齐白石 徐悲鸿

忘年交

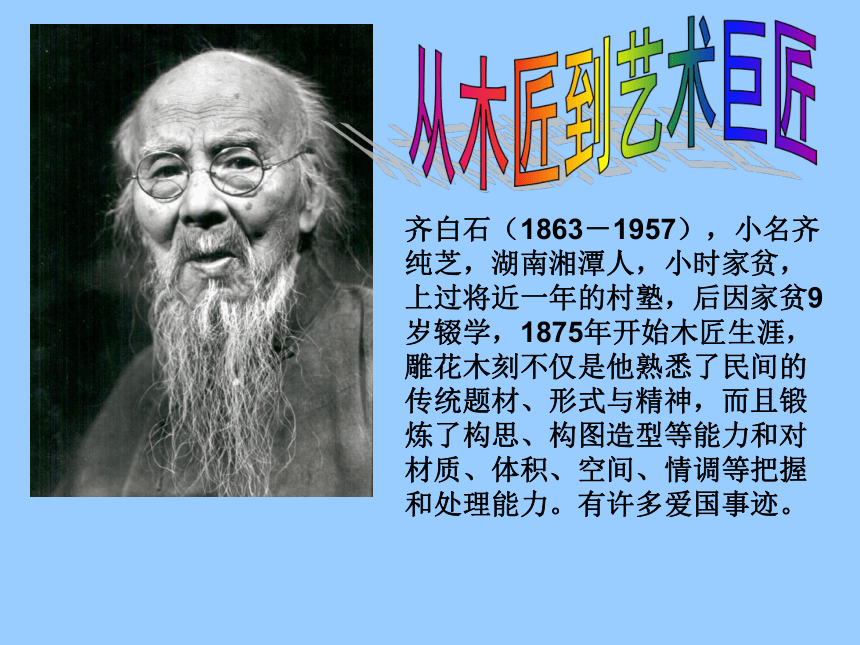

齐白石(1863-1957),小名齐纯芝,湖南湘潭人,小时家贫,上过将近一年的村塾,后因家贫9岁辍学,1875年开始木匠生涯,雕花木刻不仅是他熟悉了民间的传统题材、形式与精神,而且锻炼了构思、构图造型等能力和对材质、体积、空间、情调等把握和处理能力。有许多爱国事迹。

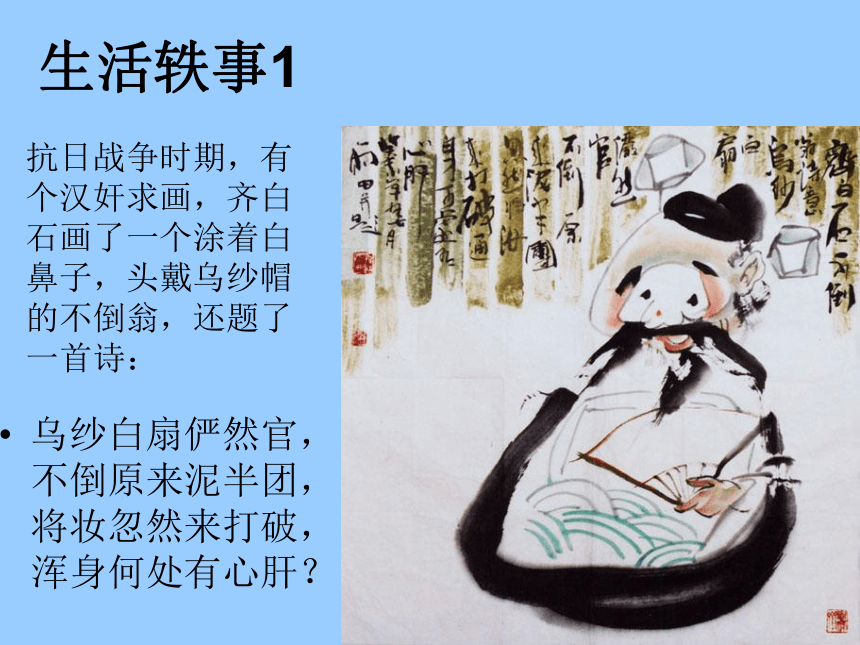

乌纱白扇俨然官,不倒原来泥半团,将妆忽然来打破,浑身何处有心肝?

生活轶事1

抗日战争时期,有个汉奸求画,齐白石画了一个涂着白鼻子,头戴乌纱帽的不倒翁,还题了一首诗:

生活轶事2

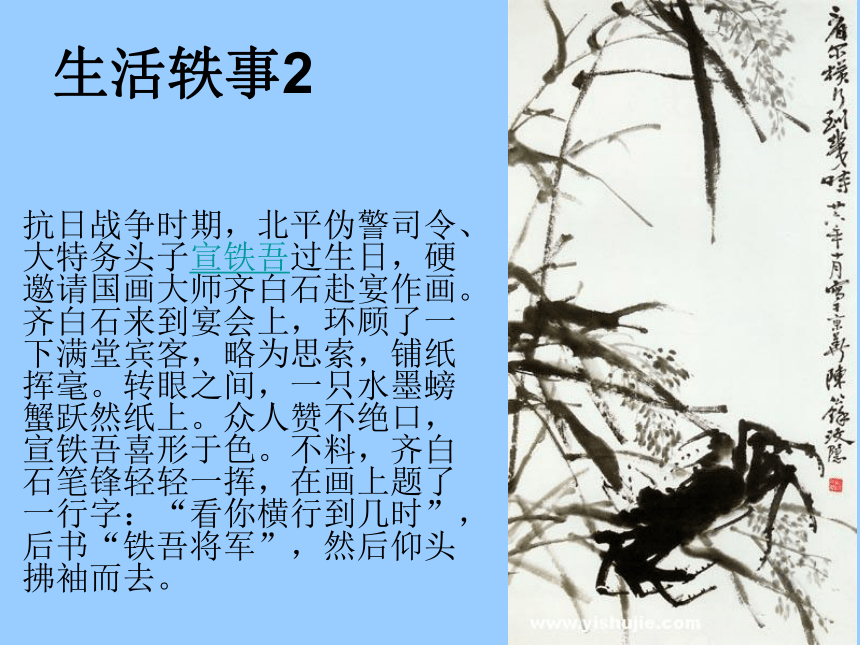

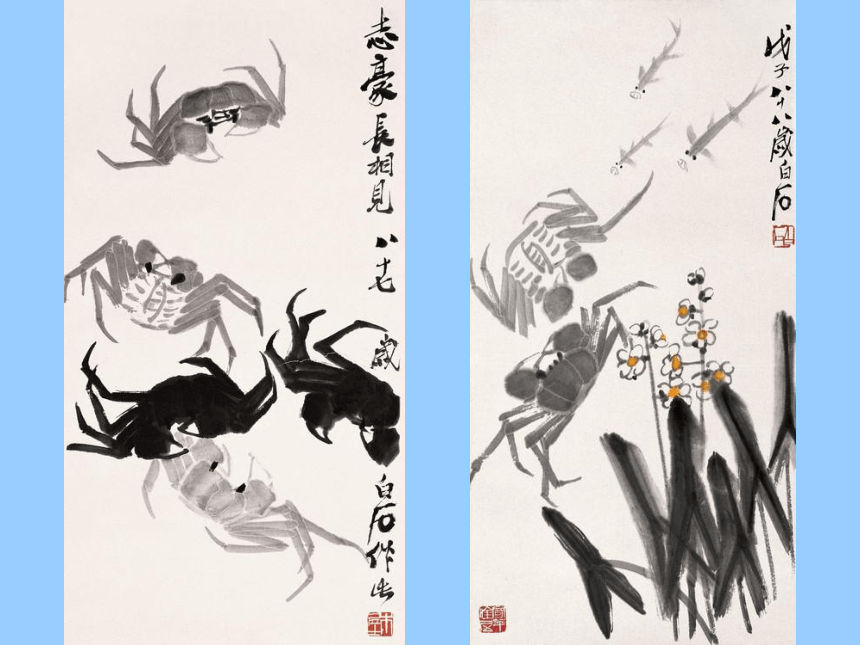

抗日战争时期,北平伪警司令、大特务头子宣铁吾过生日,硬邀请国画大师齐白石赴宴作画。齐白石来到宴会上,环顾了一下满堂宾客,略为思索,铺纸挥毫。转眼之间,一只水墨螃蟹跃然纸上。众人赞不绝口,宣铁吾喜形于色。不料,齐白石笔锋轻轻一挥,在画上题了一行字:“看你横行到几时”,后书“铁吾将军”,然后仰头拂袖而去。

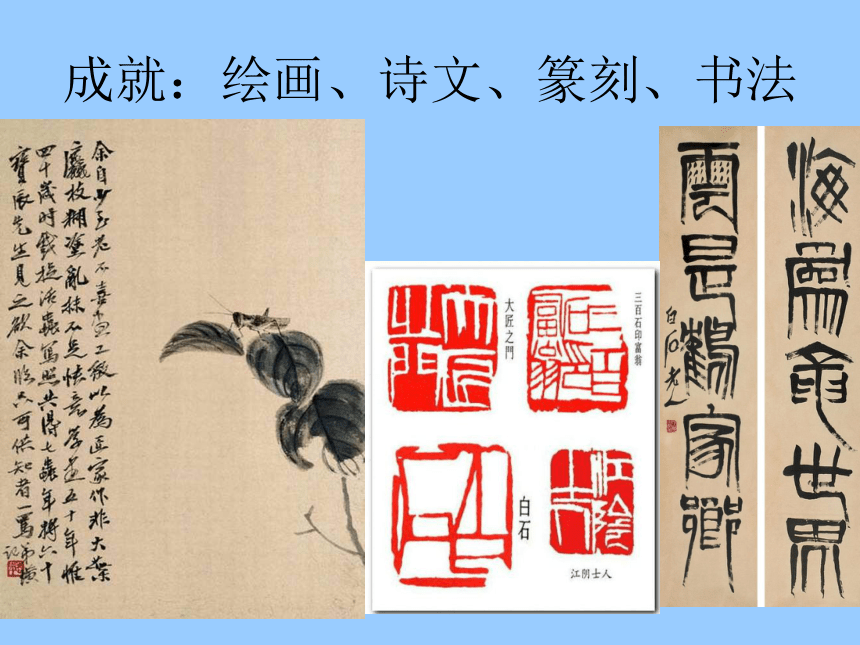

成就:绘画、诗文、篆刻、书法

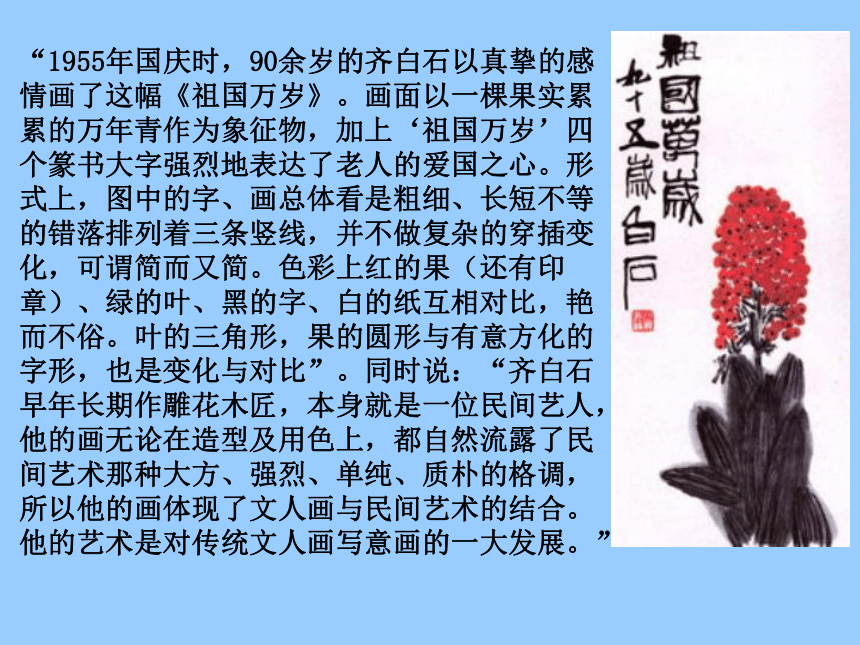

“1955年国庆时,90余岁的齐白石以真挚的感情画了这幅《祖国万岁》。画面以一棵果实累累的万年青作为象征物,加上‘祖国万岁’四个篆书大字强烈地表达了老人的爱国之心。形式上,图中的字、画总体看是粗细、长短不等的错落排列着三条竖线,并不做复杂的穿插变化,可谓简而又简。色彩上红的果(还有印章)、绿的叶、黑的字、白的纸互相对比,艳而不俗。叶的三角形,果的圆形与有意方化的字形,也是变化与对比”。同时说:“齐白石早年长期作雕花木匠,本身就是一位民间艺人,他的画无论在造型及用色上,都自然流露了民间艺术那种大方、强烈、单纯、质朴的格调,所以他的画体现了文人画与民间艺术的结合。他的艺术是对传统文人画写意画的一大发展。”

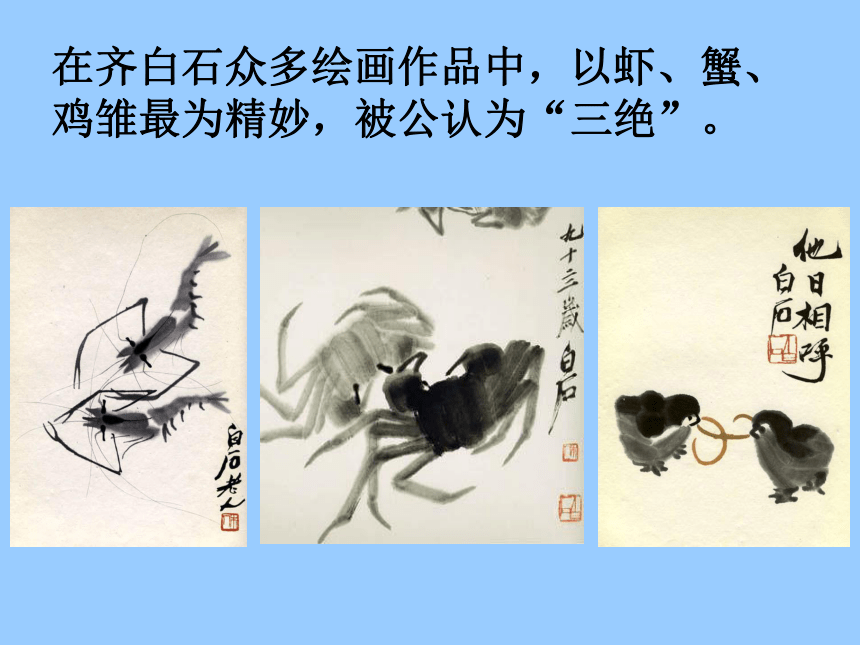

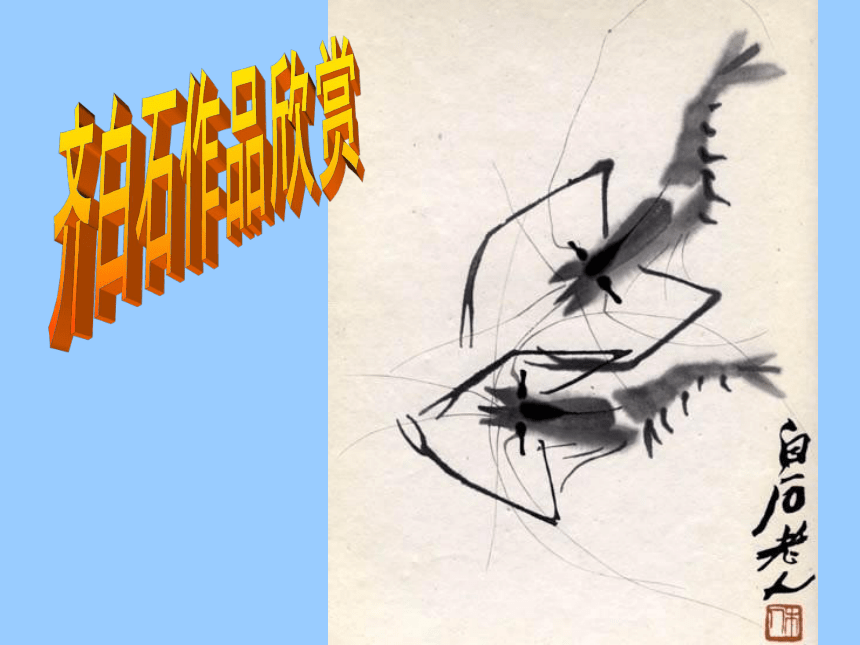

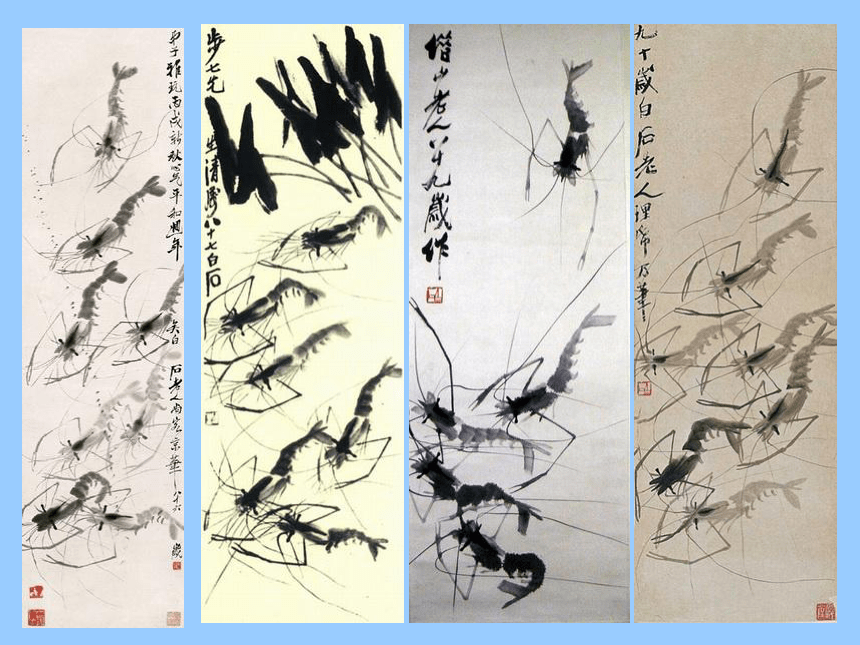

在齐白石众多绘画作品中,以虾、蟹、鸡雏最为精妙,被公认为“三绝”。

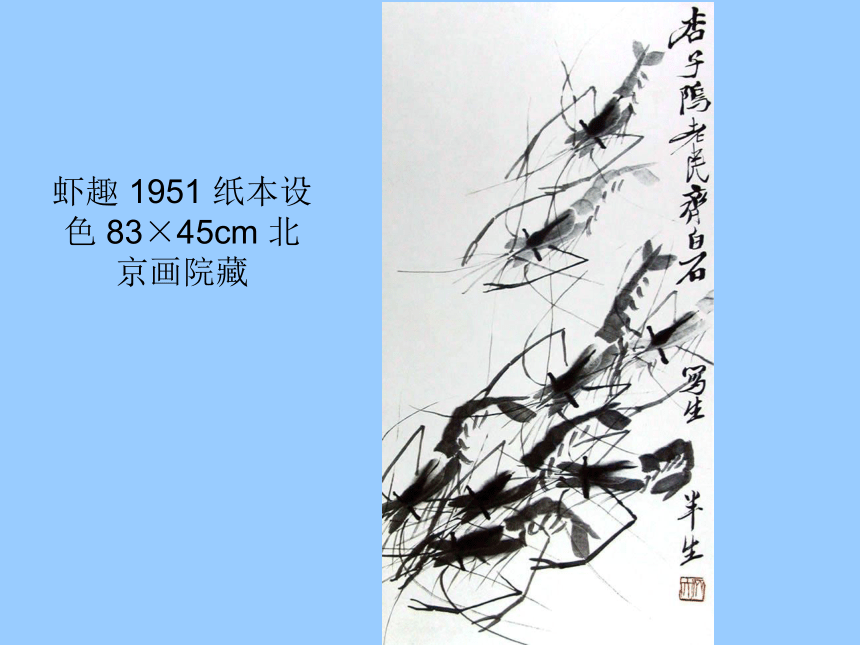

虾趣 1951 纸本设色 83×45cm 北京画院藏

艺术风格:

擅长花鸟虫鱼,笔墨纵横雄健,造型简练质朴,色彩鲜明热烈,并善于把写意花卉与工笔草虫巧妙地结合在一起。技法上,他不断追求笔墨的简练与传神。

徐悲鸿(1895年7月19日-1953年9月26日),生于中国江苏宜兴屺亭桥。自幼随父亲徐达章学习诗文书画。1912年17岁时便在宜兴女子初级师范等学校任图画教员。1916年入上海复旦大学法文系半工半读,并自修素描。先后留日、法,游历西欧诸国,观摹研究西方美术。1927年回国,先后任上海南国艺术学院美术系主任、中央大学艺术系教授、北京大学艺术学院院长。1933年起,先后在法国、比利时、意大利、英国、德国、苏联举办中国美术展览和个人画展。

徐悲鸿的创作可分为三个方面:

徐悲鸿画奔马落笔有神,奔放处不狂狷,精微处不琐屑,盘骨强壮,气势磅礴,形神俱足,表现中华民族不屈不挠的精神,在那个时期激励了不少爱国志士.

此《奔马图》作于1941年秋季第二次长沙会战期间。此时,抗日战争正处于敌我力量相持阶段,日军想在发动太平洋战争之前彻底打败中国,使国民党政府俯首称臣,故而他们倾尽全力屡次发动长沙会战,企图打通南北交通之咽喉重庆。二次会战中我方一度失利,长沙为日寇所占,正在马来西亚槟榔屿办艺展募捐的徐悲鸿听闻国难当头,心急如焚。他连夜画出《奔马图》以抒发自己的忧急之情。 在此幅画中,徐悲鸿运用饱酣奔放的墨色勾勒头、颈、胸、腿等大转折部位,并以干笔扫出鬃尾,使浓淡干湿的变化浑然天成。马腿的直线细劲有力,有如钢刀,力透纸背,而腹部、臀部及鬃尾的弧线很有弹性,富于动感。整体上看,画面前大后小,透视感较强,前伸的双腿和马头有很强的冲击力,似乎要冲破画面。 徐悲鸿早期画的马颇有一种文人的淡然诗意,显出"踯躅回顾,萧然寡俦"之态。至抗战爆发后,徐悲鸿认识到艺术家不应局限于艺术的自我陶醉中,而应该与国家同呼吸共命运,将艺术创作投入到火热的生活中去,所以他的马成为正在觉醒的民族精神的象征。而建国后,他的马又变"山河百战归民主,铲尽崎岖大道平"的象征,仍然是奔腾驰骋的样子,只是少了焦虑悲怆,多了欢快振奋。

徐悲鸿-九方皋

此画取材于《列子》所载的九方皋相马的故事,画中人物和马匹都采用的是饱满宏大、庄严稳定的构图,笔墨上也表现出了徐悲鸿高超的技巧,其中在九方皋身上的用笔特点突出,而在骏马身上则用墨更为彰显,一张一弛,极具特色,特别是在九方皋的眼睛以及骏马的眼睛的表达上,更是传神。

《九方皋》图,宽351厘米,高139厘米的中国画,极其生动地塑造了一位朴实、智慧的劳动者——九方皋的形象。

《九方皋》一作代表了二十世纪前期中国人物画的最高水平,可以与蒋兆和的《流民图》相媲美。首先是其意境真实,气息高古,令人“思接千载”;其次是其构图布局主次、虚实、开合相得益彰,人与马,掩映生姿;再者,人与马造型严谨而生动,概括而传神,且衣冠器物“合乎古制”,设色古雅质朴。

秦穆公对伯乐说:“您的年纪老啦,您的子孙中有没有可以派去访求良马的人呢?”

伯乐回答:“良马可以凭形体外貌和筋骨来鉴别,但天下稀有的骏马,其神气却在若有若无、似明似灭之间。像这样的马,奔驰起来足不沾尘土,车不留轮迹,极为迅速。我的子孙都是下等人才,可以教他们识别良马。但无法教他们识别天下稀有的骏马。有一个同我一起挑担子拾柴草的朋友,名叫九方皋(gao),他相马的本领不在我之下。请让我引他来见您。”

穆公召见了九方皋,派他外出找马。过了三个月他回来报告说:“已经得到一匹好马啦,在沙丘那边。”

穆公问:“是什么样的马?”

他回答:“是一匹黄色的母马。”

穆公派人去沙丘取马,却是一匹黑色的公马。穆公很不高兴,把伯乐召来,封他说:“坏事啦!你介绍的那位找马人,连马的黄黑、雌雄都分辨不清,又怎能鉴别马的好坏呢?”

伯乐大声叹了一口气,说:“竟到了这种地步了啊!这正是他比我高明不止千万倍的地方呵!像九方皋所看到的是马的内在神机,观察到它内在的精粹而忽略它的表面现象,洞察它的实质而忘记它的外表;只看他所应看的东西,不看他所不必看的东西;只注意他所应注意的内容,而忽略他所不必注意的形式。像九方皋这样的相马,有比鉴别马还要宝贵得多的意义。”

后来马送到了,果然是一匹天下少有的骏马。

徐悲鸿的《愚公移山》作于抗日战争最艰苦的1940年。作者借这个故事表达了中国人民抗战到底的决心。在横长的构图中,挖山者左右横向排列,顶天立地,赤裸着身躯,高举铁耙,挖掘不止。

太行、王屋两座大山,面积方圆约七百里,高达七八千丈。它们原来位于冀州的南部、黄河北岸的北边。

北山脚下有个叫愚公的人,年纪将近九十岁了,面对着山居住。愚公苦于山北面道路阻塞,进进出出曲折绕远。于是愚公召集全家人来商量说:“我和你们用尽全力铲平险峻的大山,使它一直通到豫州南部,到达汉水南岸,好吗?”大家纷纷表示赞同他的意见。愚公的妻子提出疑问说:“凭你的力量,连魁父这座小山都削减不了,又能把太行、王屋这两座山怎么样呢?况且把土石放到哪里去呢?”大家纷纷说:“把土石扔到渤海的边上,隐土的北面。”愚公于是带领三个能挑担子的子孙,敲凿石头,挖掘泥土,用箕畚搬运到渤海的边上。邻居姓京城的寡妇有个孤儿,刚刚开始换牙(七八岁),蹦蹦跳跳地去帮助他们。冬夏换季,才回家一次。

河曲有一个很有智慧的老人笑着阻止愚公说:“你太不聪明了。凭你这么大的岁数和剩下的力气,连魁父山上的一根草都不能拔掉,又能把太行,王屋两座山怎么样呢?泥土和石头又怎么样呢?”北山愚公长叹一声说:“你思想顽固,顽固到不能改变的地步,还不如寡妇、小孩子。即使我死了,还有儿子在呀;儿子又生孙子,孙子又生儿子;儿子又有儿子,儿子又有孙子;子子孙孙没有穷尽的,可是山不会增高加大,何必愁挖不平呢?”河曲的智叟没有话来回答。

拿着蛇的山神听说了这件事,怕他不停地挖下去,向天帝报告了这件事。天帝被他的诚心感动,命令夸娥氏的两个儿子背走了两座山。一座放在朔方的东部,一座放在雍州的南面。从此,冀州的南部,直到汉水的南岸,没有高大的山阻隔了。 点评:

这个故事从前也和别的普通寓言一般,鲜为人知。自从毛泽东主席在一次讲话中,提到了这个故事后,就变得家喻户晓。通过写愚公的坚持不懈与智叟的胆小怯弱,以及“愚”与“智”作对比告诉人们,无论遇到什么困难的事情,只要有恒心有毅力地做下去,就有可能成功。

北京荣宝2010年秋拍结束,这幅《奔马图》以1680万元高价成交.

北京荣宝第65期艺术品拍卖会于2009年8月23日晚在亚洲大酒店圆满落幕。齐白石与徐悲鸿合作的《祝君和平》以145.6万元拔得书画部分全场头筹;

一、比较欣赏齐白石的《祖国万岁》和徐悲鸿的《奔马》

抗战时期油画作品 ——《放下你的鞭子》

二、讨论:徐悲鸿作品《田横五百士》的内容、形式、情感及技法。

《田横五百士》:

内容:取材于《史记·田列传》,秦末世齐国的贵族田横、田兄弟在楚汉战争中自立为王,重建齐国,不久为汉军所破,投奔彭城,汉朝建立后率党徒五百人逃亡海岛,汉高祖命田横到洛阳,他被迫前往,因不愿称臣,于途中自杀,留居海岛的五百士闻讯也全部自杀。徐悲鸿的创作选取了田横告别党徒启程前往洛阳的一刻,画面体现出一种坚强不屈、高风亮节、慷慨激昂的精神,正处于危亡的中华民族的精神传统。

形式:把中国艺术传统思维方式融入到了西方油画表现形式当中。

情感:以历史为题材,描绘了西汉时期田横与五百壮士告别的情景。画中人物众多,场面宏大,表达了强烈的悲壮气氛。作者创作此画师借古人“威武不能屈,贫贱不能移”的精神,激励当时处于深重民族灾难之中的广大同胞。

技法:

1、齐白石提出了“作画妙在似与不似之间,太似为媚俗,不似为欺世”的美学理论。你能以他的一件作品为例,尝试说明“艺术源于生活、高于生活”的道理吗?

2、徐悲鸿把“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”作为座右铭,他以“人须无傲气,但必具傲骨”的诤言要求自己。他那奋蹄狂奔的骏马有何象征意义,给了你怎样的感觉与联想?

忘年交

齐白石(1863-1957),小名齐纯芝,湖南湘潭人,小时家贫,上过将近一年的村塾,后因家贫9岁辍学,1875年开始木匠生涯,雕花木刻不仅是他熟悉了民间的传统题材、形式与精神,而且锻炼了构思、构图造型等能力和对材质、体积、空间、情调等把握和处理能力。有许多爱国事迹。

乌纱白扇俨然官,不倒原来泥半团,将妆忽然来打破,浑身何处有心肝?

生活轶事1

抗日战争时期,有个汉奸求画,齐白石画了一个涂着白鼻子,头戴乌纱帽的不倒翁,还题了一首诗:

生活轶事2

抗日战争时期,北平伪警司令、大特务头子宣铁吾过生日,硬邀请国画大师齐白石赴宴作画。齐白石来到宴会上,环顾了一下满堂宾客,略为思索,铺纸挥毫。转眼之间,一只水墨螃蟹跃然纸上。众人赞不绝口,宣铁吾喜形于色。不料,齐白石笔锋轻轻一挥,在画上题了一行字:“看你横行到几时”,后书“铁吾将军”,然后仰头拂袖而去。

成就:绘画、诗文、篆刻、书法

“1955年国庆时,90余岁的齐白石以真挚的感情画了这幅《祖国万岁》。画面以一棵果实累累的万年青作为象征物,加上‘祖国万岁’四个篆书大字强烈地表达了老人的爱国之心。形式上,图中的字、画总体看是粗细、长短不等的错落排列着三条竖线,并不做复杂的穿插变化,可谓简而又简。色彩上红的果(还有印章)、绿的叶、黑的字、白的纸互相对比,艳而不俗。叶的三角形,果的圆形与有意方化的字形,也是变化与对比”。同时说:“齐白石早年长期作雕花木匠,本身就是一位民间艺人,他的画无论在造型及用色上,都自然流露了民间艺术那种大方、强烈、单纯、质朴的格调,所以他的画体现了文人画与民间艺术的结合。他的艺术是对传统文人画写意画的一大发展。”

在齐白石众多绘画作品中,以虾、蟹、鸡雏最为精妙,被公认为“三绝”。

虾趣 1951 纸本设色 83×45cm 北京画院藏

艺术风格:

擅长花鸟虫鱼,笔墨纵横雄健,造型简练质朴,色彩鲜明热烈,并善于把写意花卉与工笔草虫巧妙地结合在一起。技法上,他不断追求笔墨的简练与传神。

徐悲鸿(1895年7月19日-1953年9月26日),生于中国江苏宜兴屺亭桥。自幼随父亲徐达章学习诗文书画。1912年17岁时便在宜兴女子初级师范等学校任图画教员。1916年入上海复旦大学法文系半工半读,并自修素描。先后留日、法,游历西欧诸国,观摹研究西方美术。1927年回国,先后任上海南国艺术学院美术系主任、中央大学艺术系教授、北京大学艺术学院院长。1933年起,先后在法国、比利时、意大利、英国、德国、苏联举办中国美术展览和个人画展。

徐悲鸿的创作可分为三个方面:

徐悲鸿画奔马落笔有神,奔放处不狂狷,精微处不琐屑,盘骨强壮,气势磅礴,形神俱足,表现中华民族不屈不挠的精神,在那个时期激励了不少爱国志士.

此《奔马图》作于1941年秋季第二次长沙会战期间。此时,抗日战争正处于敌我力量相持阶段,日军想在发动太平洋战争之前彻底打败中国,使国民党政府俯首称臣,故而他们倾尽全力屡次发动长沙会战,企图打通南北交通之咽喉重庆。二次会战中我方一度失利,长沙为日寇所占,正在马来西亚槟榔屿办艺展募捐的徐悲鸿听闻国难当头,心急如焚。他连夜画出《奔马图》以抒发自己的忧急之情。 在此幅画中,徐悲鸿运用饱酣奔放的墨色勾勒头、颈、胸、腿等大转折部位,并以干笔扫出鬃尾,使浓淡干湿的变化浑然天成。马腿的直线细劲有力,有如钢刀,力透纸背,而腹部、臀部及鬃尾的弧线很有弹性,富于动感。整体上看,画面前大后小,透视感较强,前伸的双腿和马头有很强的冲击力,似乎要冲破画面。 徐悲鸿早期画的马颇有一种文人的淡然诗意,显出"踯躅回顾,萧然寡俦"之态。至抗战爆发后,徐悲鸿认识到艺术家不应局限于艺术的自我陶醉中,而应该与国家同呼吸共命运,将艺术创作投入到火热的生活中去,所以他的马成为正在觉醒的民族精神的象征。而建国后,他的马又变"山河百战归民主,铲尽崎岖大道平"的象征,仍然是奔腾驰骋的样子,只是少了焦虑悲怆,多了欢快振奋。

徐悲鸿-九方皋

此画取材于《列子》所载的九方皋相马的故事,画中人物和马匹都采用的是饱满宏大、庄严稳定的构图,笔墨上也表现出了徐悲鸿高超的技巧,其中在九方皋身上的用笔特点突出,而在骏马身上则用墨更为彰显,一张一弛,极具特色,特别是在九方皋的眼睛以及骏马的眼睛的表达上,更是传神。

《九方皋》图,宽351厘米,高139厘米的中国画,极其生动地塑造了一位朴实、智慧的劳动者——九方皋的形象。

《九方皋》一作代表了二十世纪前期中国人物画的最高水平,可以与蒋兆和的《流民图》相媲美。首先是其意境真实,气息高古,令人“思接千载”;其次是其构图布局主次、虚实、开合相得益彰,人与马,掩映生姿;再者,人与马造型严谨而生动,概括而传神,且衣冠器物“合乎古制”,设色古雅质朴。

秦穆公对伯乐说:“您的年纪老啦,您的子孙中有没有可以派去访求良马的人呢?”

伯乐回答:“良马可以凭形体外貌和筋骨来鉴别,但天下稀有的骏马,其神气却在若有若无、似明似灭之间。像这样的马,奔驰起来足不沾尘土,车不留轮迹,极为迅速。我的子孙都是下等人才,可以教他们识别良马。但无法教他们识别天下稀有的骏马。有一个同我一起挑担子拾柴草的朋友,名叫九方皋(gao),他相马的本领不在我之下。请让我引他来见您。”

穆公召见了九方皋,派他外出找马。过了三个月他回来报告说:“已经得到一匹好马啦,在沙丘那边。”

穆公问:“是什么样的马?”

他回答:“是一匹黄色的母马。”

穆公派人去沙丘取马,却是一匹黑色的公马。穆公很不高兴,把伯乐召来,封他说:“坏事啦!你介绍的那位找马人,连马的黄黑、雌雄都分辨不清,又怎能鉴别马的好坏呢?”

伯乐大声叹了一口气,说:“竟到了这种地步了啊!这正是他比我高明不止千万倍的地方呵!像九方皋所看到的是马的内在神机,观察到它内在的精粹而忽略它的表面现象,洞察它的实质而忘记它的外表;只看他所应看的东西,不看他所不必看的东西;只注意他所应注意的内容,而忽略他所不必注意的形式。像九方皋这样的相马,有比鉴别马还要宝贵得多的意义。”

后来马送到了,果然是一匹天下少有的骏马。

徐悲鸿的《愚公移山》作于抗日战争最艰苦的1940年。作者借这个故事表达了中国人民抗战到底的决心。在横长的构图中,挖山者左右横向排列,顶天立地,赤裸着身躯,高举铁耙,挖掘不止。

太行、王屋两座大山,面积方圆约七百里,高达七八千丈。它们原来位于冀州的南部、黄河北岸的北边。

北山脚下有个叫愚公的人,年纪将近九十岁了,面对着山居住。愚公苦于山北面道路阻塞,进进出出曲折绕远。于是愚公召集全家人来商量说:“我和你们用尽全力铲平险峻的大山,使它一直通到豫州南部,到达汉水南岸,好吗?”大家纷纷表示赞同他的意见。愚公的妻子提出疑问说:“凭你的力量,连魁父这座小山都削减不了,又能把太行、王屋这两座山怎么样呢?况且把土石放到哪里去呢?”大家纷纷说:“把土石扔到渤海的边上,隐土的北面。”愚公于是带领三个能挑担子的子孙,敲凿石头,挖掘泥土,用箕畚搬运到渤海的边上。邻居姓京城的寡妇有个孤儿,刚刚开始换牙(七八岁),蹦蹦跳跳地去帮助他们。冬夏换季,才回家一次。

河曲有一个很有智慧的老人笑着阻止愚公说:“你太不聪明了。凭你这么大的岁数和剩下的力气,连魁父山上的一根草都不能拔掉,又能把太行,王屋两座山怎么样呢?泥土和石头又怎么样呢?”北山愚公长叹一声说:“你思想顽固,顽固到不能改变的地步,还不如寡妇、小孩子。即使我死了,还有儿子在呀;儿子又生孙子,孙子又生儿子;儿子又有儿子,儿子又有孙子;子子孙孙没有穷尽的,可是山不会增高加大,何必愁挖不平呢?”河曲的智叟没有话来回答。

拿着蛇的山神听说了这件事,怕他不停地挖下去,向天帝报告了这件事。天帝被他的诚心感动,命令夸娥氏的两个儿子背走了两座山。一座放在朔方的东部,一座放在雍州的南面。从此,冀州的南部,直到汉水的南岸,没有高大的山阻隔了。 点评:

这个故事从前也和别的普通寓言一般,鲜为人知。自从毛泽东主席在一次讲话中,提到了这个故事后,就变得家喻户晓。通过写愚公的坚持不懈与智叟的胆小怯弱,以及“愚”与“智”作对比告诉人们,无论遇到什么困难的事情,只要有恒心有毅力地做下去,就有可能成功。

北京荣宝2010年秋拍结束,这幅《奔马图》以1680万元高价成交.

北京荣宝第65期艺术品拍卖会于2009年8月23日晚在亚洲大酒店圆满落幕。齐白石与徐悲鸿合作的《祝君和平》以145.6万元拔得书画部分全场头筹;

一、比较欣赏齐白石的《祖国万岁》和徐悲鸿的《奔马》

抗战时期油画作品 ——《放下你的鞭子》

二、讨论:徐悲鸿作品《田横五百士》的内容、形式、情感及技法。

《田横五百士》:

内容:取材于《史记·田列传》,秦末世齐国的贵族田横、田兄弟在楚汉战争中自立为王,重建齐国,不久为汉军所破,投奔彭城,汉朝建立后率党徒五百人逃亡海岛,汉高祖命田横到洛阳,他被迫前往,因不愿称臣,于途中自杀,留居海岛的五百士闻讯也全部自杀。徐悲鸿的创作选取了田横告别党徒启程前往洛阳的一刻,画面体现出一种坚强不屈、高风亮节、慷慨激昂的精神,正处于危亡的中华民族的精神传统。

形式:把中国艺术传统思维方式融入到了西方油画表现形式当中。

情感:以历史为题材,描绘了西汉时期田横与五百壮士告别的情景。画中人物众多,场面宏大,表达了强烈的悲壮气氛。作者创作此画师借古人“威武不能屈,贫贱不能移”的精神,激励当时处于深重民族灾难之中的广大同胞。

技法:

1、齐白石提出了“作画妙在似与不似之间,太似为媚俗,不似为欺世”的美学理论。你能以他的一件作品为例,尝试说明“艺术源于生活、高于生活”的道理吗?

2、徐悲鸿把“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”作为座右铭,他以“人须无傲气,但必具傲骨”的诤言要求自己。他那奋蹄狂奔的骏马有何象征意义,给了你怎样的感觉与联想?