人教版高中语文选修《先秦诸子选读》检测:第六单元三、尚贤 word含答案

文档属性

| 名称 | 人教版高中语文选修《先秦诸子选读》检测:第六单元三、尚贤 word含答案 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 186.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-09-11 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

三、尚 贤

一、基础达标

1.对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是( )

A.则国家之治厚 厚:大

B.然则我不可不为义 然则:既然这样,那么

C.谨上为凿一门 谨:通“仅”,只

D.阖其自入而求之 阖:全部

解析:D项,阖:关闭。

答案:D

2.下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一组是( )

A. B.

C. D.

解析:D项,均为动词,提拔。A项,名词,根本/副词,从根本上。B项,动词,从事/动词,征服。C项,通“避”,动词,躲避/通“避”,动词,避免。

答案:D

3.下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一组是( )

A. B.

C. D.

解析:B项,均为人称代词,他。A项,动词,认为/动词,按照。C项,动词,实行/介词,因为。D项,连词,表顺承/连词,表转折。

答案:B

4.对下列各句的句式特点的判断,正确的一项是( )

①夫尚贤者,政之本也 ②此固国家之珍而社稷之佐也 ③今者王公大人为政于国家者 ④况又有贤良之士厚乎德行、辩乎言谈、博乎道术者乎

A.①②相同,③④相同 B.①②相同,③④不同

C.①②不同,③④相同 D.①②不同,③④不同

解析:①②为判断句;③④为定语后置句。

答案:A

二、阅读鉴赏

阅读下面的文言文,完成5~8题。

夫明虖天下之所以乱者生于无政长是故选天下之贤可者立以为天子天子立以其力为未足又选择天下之贤可者置立之以为三公。天子、三公既以立,以天下为博大,远国异土之民,是非利害之辩,不可一二而明知,故画分万国,立诸侯国君。诸侯、国君既已立,以其力为未足,又选择其国之贤可者,置立之以为正长。正长既已具,天子发政于天下之百姓,言曰:“闻善而不善,皆以告其上。上之所是,必皆是之。所非,必皆非之。上有过,则规谏之;下有善,则傍荐之。上同而不下比者,此上之所赏,而下之所誉也。意若闻善而不善,不以告其上。上之所是弗能是,上之所非弗能非。上有过弗规谏,下有善弗傍荐。下比不能上同者,此上之所罚,而百姓所毁也。”上以此为赏罚,甚明察以审信。

是故里长者,里之仁人也。里长发政里之百姓,言曰:“闻善而不善,必以告其乡长。乡长之所是,必皆是之;乡长之所非,必皆非之。去若不善言,学乡长之善言;去若不善行,学乡长之善行。则乡何说以乱哉?”察乡之所治者,何也?乡长唯能壹同乡之义,是以乡治也。

乡长者,乡之仁人也。乡长发政乡之百姓,言曰:“闻善而不善者,必以告国君。国君之所是,必皆是之。国君之所非,必皆非之。去若不善言,学国君之善言。去若不善行,学国君之善行。则国何说以乱哉?”察国之所以治者,何也?国君唯能壹同国之义,是以国治也。

国君者,国之仁人也。国君发政国之百姓,言曰:“闻善而不善,必以告天子。天子之所是,皆是之。天子之所非,皆非之。去若不善言,学天子之善言。去若不善行,学天子之善行。则天下何说以乱哉?”察天下之所以治者,何也?天子唯能壹同天下之义,是以天下以治也。

天下之百姓,皆上同于天子,而不上同于天,则灾犹未去也。今若天飘风苦雨,溱溱而至者,此天之所以罚百姓之不上同于天者也。是故子墨子言曰:“古者圣王为五刑,请以治其民。譬若丝缕之有纪,罔罟之有纲,所连收天下之百姓不尚同其上者也。”

(选自《墨子·尚同》)

5.下列对文中画波浪线句子的断句,正确的一项是( )

A.夫明虖天下之所以乱者/生于无政长/是故选天下之贤/可者立以为天子/天子立/以其力为未足/又选择天下之贤/可者置立之以为三公

B.夫明虖天下之所以乱者/生于无政长/是故选天下之贤/可者立以为天子/天子立/以其力为未足/又选择天下之贤/可者置立之/以为三公

C.夫明虖天下之所以乱者/生于无政长/是故选天下之贤可者立/以为天子/天子立/以其力为未足/又选择天下之贤可者/置立之以为三公

D.夫明虖天下之所以乱者/生于无政长/是故选天下之贤可者/立以为天子/天子立/以其力为未足/又选择天下之贤可者/置立之以为三公

解析:据句中“贤可者”“立”“以为”等词语的意思作答。

答案:D

6.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.“三公”是中国古代朝廷中最尊显的三个官职的合称。周代已有此词,西汉今文经学家据《尚书大传》《礼记》等书推断,“三公”指司马、司徒、司空。

B.“正长”在古代有两层意思:一是称谓君主或各级行政长官,二是指塾师。选文中的“正长”应指前者。

C.“乡长”,顾名思义,指的是“乡里的年长之人”。

D.“五刑”是中国古代五种刑罚之统称,在不同时期,五种刑罚的具体所指并不相同。

解析:“乡长”指乡大夫。

答案:C

7.下列对原文的分析与评价不正确的一项是( )

A.“尚同”是墨子针对当时的天下混乱而提出的政治纲领。所谓“尚同”,即“上同”,也就是要求人们的意见统一于上级,并最终统一于天。

B.墨子认为,治乱的前提条件是,天子是“天下之贤可者”。这样,百姓向天子、国君、乡长和里长尚同,那么就是全天下尚贤了。

C.“尚同”的原则是一切以上级的意见为准,在此基础上增加了教育和监督的机制,通过教育让人积极地学习上一级的人,通过奖惩措施来监督这个机制的执行。

D.本文在写法上,层层推论,不忌文字语意的重复,但求做到极言尽意。层次分明,逻辑严密,语言华美,笔力雄健,是先秦诸子散文中以文采见长的代表。

解析:本文的语言质朴无华,不事藻饰。

答案:D

8.将文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)去若不善言,学乡长之善言;去若不善行,学乡长之善行。则乡何说以乱哉?

译文:_________________________________________________

(2)今若天飘风苦雨,溱溱而至者,此天之所以罚百姓之不上同于天者也。

译文:_________________________________________________

解析:第(1)句中的关键词有“善”“何说”;第(2)句中的关键词有“溱溱”“罚”。

答案:(1)放弃你的不善之言,学习乡大夫的好话;去掉你不善的行为,学习乡大夫的好行为。那么这一乡还有什么理由会混乱呢?

(2)现在假如时常刮大风,下暴雨,连续不止,这就是上天用来责罚百姓不向上统一于天的办法。

【参考译文】

天下之所以乱的原因,是由于没有行政长官,所以才选择天下贤能的人,立为天子。有了天子以后,因为力量不够,又选择天下的贤人,让他们做三公。设立了天子、三公后,又因为天下的面积太广阔,对于远国异邦的人民,是非利害的区别,不可能一一知道,所以将天下分割为万国,然后设立诸侯国君。设立了诸侯国君之后,因为他们的力量不够,又在他们的国家之内选择一些贤明能干的人,给他们做行政长官。行政长官设立之后,天子就对天下的百姓发布政令,说道:“你们听到善和不善的,都要报告上面。上面认为对的,大家都赞同。上面认为错的,大家都认为错误。上面有过错,就规劝进谏;下面有善,就去查访,并加以推广。与上面同心协力而不与下面相互勾结,这是上面所赞赏的,也是下面所称誉的。如果听到善和不善,不向上面汇报。上面认为对的却不能认为是对的,上面认为错的却不能认为是错的。上面有过错而不能规劝进谏,下面有善却不能查访和推广。与人勾结而不与上面同心协力,这是上面所要惩罚的,也是百姓所要非议的。”上面根据这些作为赏罚,是十分明察而可靠的。

因此里长就是这一里内的仁人。里长对里中的百姓发布政令,说道:“听到善和不善,一定报告乡大夫。乡大夫认为对的,犬家都认为是对的;乡大夫认为错的,大家都认为是错的。放弃你的不善之言,学习乡大夫的好话;去掉你不善的行为,学习大夫长的好行为。那么这一乡还有什么理由会混乱呢?”我们考察一乡之所以能治理好,为什么呢?是因为乡大夫能够统一全乡的意见,所以这个乡就治理好了。

乡大夫,是这乡的仁人。乡大夫向乡的百姓发布政令,说:“听到善和不善的言行,一定告知国君。国君认为对,大家都认为对。国君认为不对,大家就都认为不对。放弃你的不善之言,学习国君之善言。除掉你的不善之行,学习国君之善行。那么国还有什么理由会混乱呢?”观察这个国家能治理好的原因,为什么呢?是因为国君能统一全国的意见,因此这个国家就能治理好了。

国君,是这个国家的仁人。国君对百姓发布政令,说道:“听到善和不善,一定要报告天子。天子认为对的,大家都认为是对的。天子认为不对,大家都加以反对。放弃你不好的话,学习天子的好话,改掉你不好的行为,学习天子的好行为。那么,天下还有什么理由会混乱呢?”考察天子之所以能治理好的原因,为什么呢?是在于只有天子才能统一天下的意见,所以能治理好天下。

天下的老百姓,都知道与天子统一,而不知道与天统一,因而灾害还不会完全除掉。现在假如时常刮大风,下暴雨,连续不止,这就是上天用来责罚百姓不向上统一于天的办法。所以墨子说:“古代圣王制定五种刑法,确实是用来治理人民的。好比丝缕的纪、网罟的纲一样,是用来收紧那些不与上面意见统一的老百姓的。”

三、语言运用

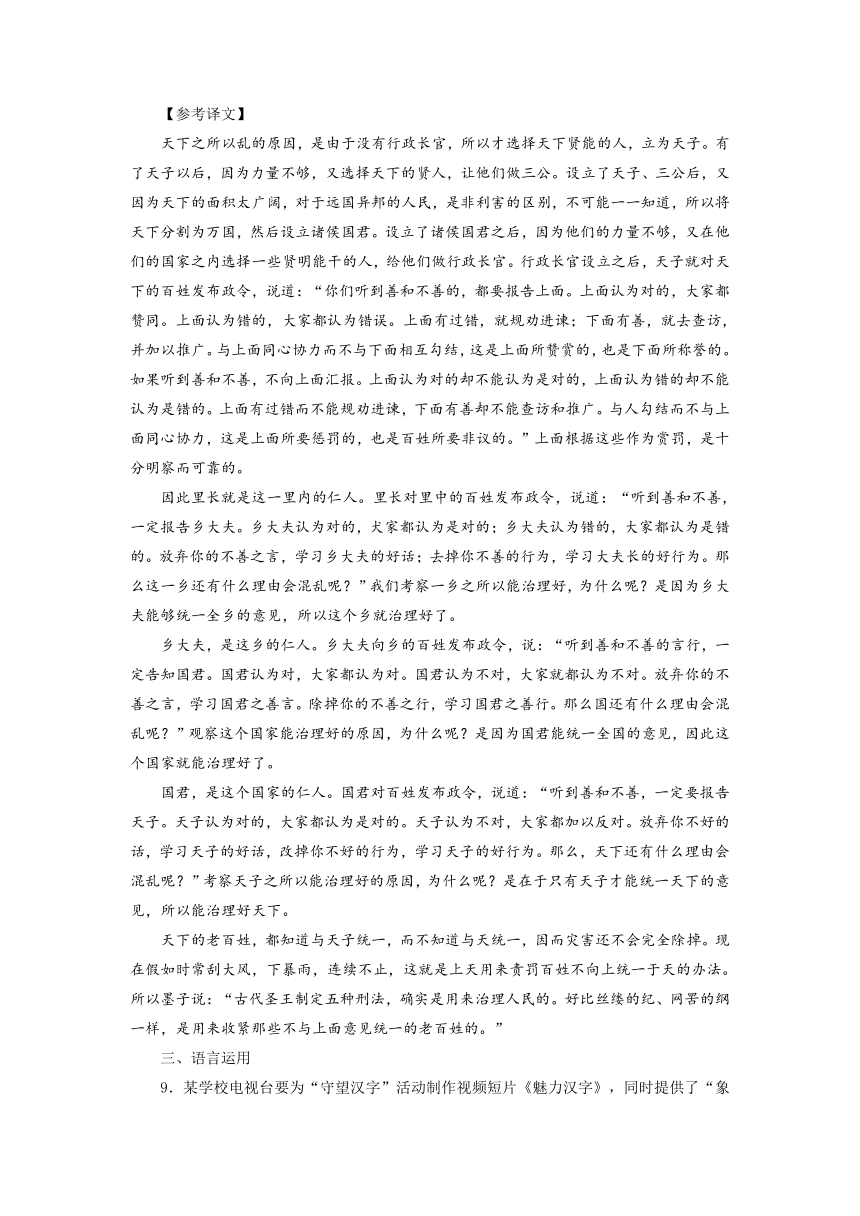

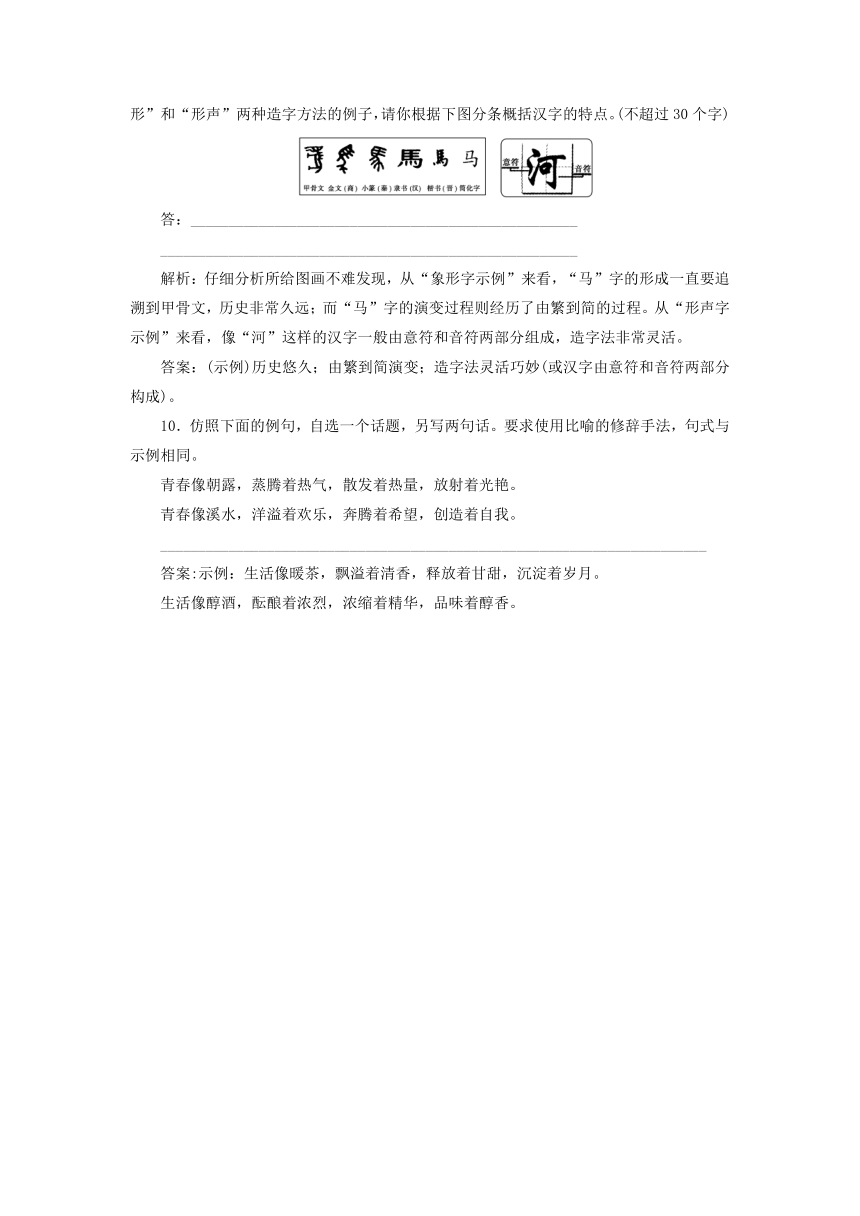

9.某学校电视台要为“守望汉字”活动制作视频短片《魅力汉字》,同时提供了“象形”和“形声”两种造字方法的例子,请你根据下图分条概括汉字的特点。(不超过30个字)

答:___________________________________________________

_______________________________________________________

解析:仔细分析所给图画不难发现,从“象形字示例”来看,“马”字的形成一直要追溯到甲骨文,历史非常久远;而“马”字的演变过程则经历了由繁到简的过程。从“形声字示例”来看,像“河”这样的汉字一般由意符和音符两部分组成,造字法非常灵活。

答案:(示例)历史悠久;由繁到简演变;造字法灵活巧妙(或汉字由意符和音符两部分构成)。

10.仿照下面的例句,自选一个话题,另写两句话。要求使用比喻的修辞手法,句式与示例相同。

青春像朝露,蒸腾着热气,散发着热量,放射着光艳。

青春像溪水,洋溢着欢乐,奔腾着希望,创造着自我。

________________________________________________________________________

答案:示例:生活像暖茶,飘溢着清香,释放着甘甜,沉淀着岁月。

生活像醇酒,酝酿着浓烈,浓缩着精华,品味着醇香。

(对应学生用书P113)

一、基础达标

1.对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是( )

A.则国家之治厚 厚:大

B.然则我不可不为义 然则:既然这样,那么

C.谨上为凿一门 谨:通“仅”,只

D.阖其自入而求之 阖:全部

解析:D项,阖:关闭。

答案:D

2.下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一组是( )

A. B.

C. D.

解析:D项,均为动词,提拔。A项,名词,根本/副词,从根本上。B项,动词,从事/动词,征服。C项,通“避”,动词,躲避/通“避”,动词,避免。

答案:D

3.下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一组是( )

A. B.

C. D.

解析:B项,均为人称代词,他。A项,动词,认为/动词,按照。C项,动词,实行/介词,因为。D项,连词,表顺承/连词,表转折。

答案:B

4.对下列各句的句式特点的判断,正确的一项是( )

①夫尚贤者,政之本也 ②此固国家之珍而社稷之佐也 ③今者王公大人为政于国家者 ④况又有贤良之士厚乎德行、辩乎言谈、博乎道术者乎

A.①②相同,③④相同 B.①②相同,③④不同

C.①②不同,③④相同 D.①②不同,③④不同

解析:①②为判断句;③④为定语后置句。

答案:A

二、阅读鉴赏

阅读下面的文言文,完成5~8题。

夫明虖天下之所以乱者生于无政长是故选天下之贤可者立以为天子天子立以其力为未足又选择天下之贤可者置立之以为三公。天子、三公既以立,以天下为博大,远国异土之民,是非利害之辩,不可一二而明知,故画分万国,立诸侯国君。诸侯、国君既已立,以其力为未足,又选择其国之贤可者,置立之以为正长。正长既已具,天子发政于天下之百姓,言曰:“闻善而不善,皆以告其上。上之所是,必皆是之。所非,必皆非之。上有过,则规谏之;下有善,则傍荐之。上同而不下比者,此上之所赏,而下之所誉也。意若闻善而不善,不以告其上。上之所是弗能是,上之所非弗能非。上有过弗规谏,下有善弗傍荐。下比不能上同者,此上之所罚,而百姓所毁也。”上以此为赏罚,甚明察以审信。

是故里长者,里之仁人也。里长发政里之百姓,言曰:“闻善而不善,必以告其乡长。乡长之所是,必皆是之;乡长之所非,必皆非之。去若不善言,学乡长之善言;去若不善行,学乡长之善行。则乡何说以乱哉?”察乡之所治者,何也?乡长唯能壹同乡之义,是以乡治也。

乡长者,乡之仁人也。乡长发政乡之百姓,言曰:“闻善而不善者,必以告国君。国君之所是,必皆是之。国君之所非,必皆非之。去若不善言,学国君之善言。去若不善行,学国君之善行。则国何说以乱哉?”察国之所以治者,何也?国君唯能壹同国之义,是以国治也。

国君者,国之仁人也。国君发政国之百姓,言曰:“闻善而不善,必以告天子。天子之所是,皆是之。天子之所非,皆非之。去若不善言,学天子之善言。去若不善行,学天子之善行。则天下何说以乱哉?”察天下之所以治者,何也?天子唯能壹同天下之义,是以天下以治也。

天下之百姓,皆上同于天子,而不上同于天,则灾犹未去也。今若天飘风苦雨,溱溱而至者,此天之所以罚百姓之不上同于天者也。是故子墨子言曰:“古者圣王为五刑,请以治其民。譬若丝缕之有纪,罔罟之有纲,所连收天下之百姓不尚同其上者也。”

(选自《墨子·尚同》)

5.下列对文中画波浪线句子的断句,正确的一项是( )

A.夫明虖天下之所以乱者/生于无政长/是故选天下之贤/可者立以为天子/天子立/以其力为未足/又选择天下之贤/可者置立之以为三公

B.夫明虖天下之所以乱者/生于无政长/是故选天下之贤/可者立以为天子/天子立/以其力为未足/又选择天下之贤/可者置立之/以为三公

C.夫明虖天下之所以乱者/生于无政长/是故选天下之贤可者立/以为天子/天子立/以其力为未足/又选择天下之贤可者/置立之以为三公

D.夫明虖天下之所以乱者/生于无政长/是故选天下之贤可者/立以为天子/天子立/以其力为未足/又选择天下之贤可者/置立之以为三公

解析:据句中“贤可者”“立”“以为”等词语的意思作答。

答案:D

6.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.“三公”是中国古代朝廷中最尊显的三个官职的合称。周代已有此词,西汉今文经学家据《尚书大传》《礼记》等书推断,“三公”指司马、司徒、司空。

B.“正长”在古代有两层意思:一是称谓君主或各级行政长官,二是指塾师。选文中的“正长”应指前者。

C.“乡长”,顾名思义,指的是“乡里的年长之人”。

D.“五刑”是中国古代五种刑罚之统称,在不同时期,五种刑罚的具体所指并不相同。

解析:“乡长”指乡大夫。

答案:C

7.下列对原文的分析与评价不正确的一项是( )

A.“尚同”是墨子针对当时的天下混乱而提出的政治纲领。所谓“尚同”,即“上同”,也就是要求人们的意见统一于上级,并最终统一于天。

B.墨子认为,治乱的前提条件是,天子是“天下之贤可者”。这样,百姓向天子、国君、乡长和里长尚同,那么就是全天下尚贤了。

C.“尚同”的原则是一切以上级的意见为准,在此基础上增加了教育和监督的机制,通过教育让人积极地学习上一级的人,通过奖惩措施来监督这个机制的执行。

D.本文在写法上,层层推论,不忌文字语意的重复,但求做到极言尽意。层次分明,逻辑严密,语言华美,笔力雄健,是先秦诸子散文中以文采见长的代表。

解析:本文的语言质朴无华,不事藻饰。

答案:D

8.将文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)去若不善言,学乡长之善言;去若不善行,学乡长之善行。则乡何说以乱哉?

译文:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(2)今若天飘风苦雨,溱溱而至者,此天之所以罚百姓之不上同于天者也。

译文:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

解析:第(1)句中的关键词有“善”“何说”;第(2)句中的关键词有“溱溱”“罚”。

答案:(1)放弃你的不善之言,学习乡大夫的好话;去掉你不善的行为,学习乡大夫的好行为。那么这一乡还有什么理由会混乱呢?

(2)现在假如时常刮大风,下暴雨,连续不止,这就是上天用来责罚百姓不向上统一于天的办法。

【参考译文】

天下之所以乱的原因,是由于没有行政长官,所以才选择天下贤能的人,立为天子。有了天子以后,因为力量不够,又选择天下的贤人,让他们做三公。设立了天子、三公后,又因为天下的面积太广阔,对于远国异邦的人民,是非利害的区别,不可能一一知道,所以将天下分割为万国,然后设立诸侯国君。设立了诸侯国君之后,因为他们的力量不够,又在他们的国家之内选择一些贤明能干的人,给他们做行政长官。行政长官设立之后,天子就对天下的百姓发布政令,说道:“你们听到善和不善的,都要报告上面。上面认为对的,大家都赞同。上面认为错的,大家都认为错误。上面有过错,就规劝进谏;下面有善,就去查访,并加以推广。与上面同心协力而不与下面相互勾结,这是上面所赞赏的,也是下面所称誉的。如果听到善和不善,不向上面汇报。上面认为对的却不能认为是对的,上面认为错的却不能认为是错的。上面有过错而不能规劝进谏,下面有善却不能查访和推广。与人勾结而不与上面同心协力,这是上面所要惩罚的,也是百姓所要非议的。”上面根据这些作为赏罚,是十分明察而可靠的。

因此里长就是这一里内的仁人。里长对里中的百姓发布政令,说道:“听到善和不善,一定报告乡大夫。乡大夫认为对的,犬家都认为是对的;乡大夫认为错的,大家都认为是错的。放弃你的不善之言,学习乡大夫的好话;去掉你不善的行为,学习大夫长的好行为。那么这一乡还有什么理由会混乱呢?”我们考察一乡之所以能治理好,为什么呢?是因为乡大夫能够统一全乡的意见,所以这个乡就治理好了。

乡大夫,是这乡的仁人。乡大夫向乡的百姓发布政令,说:“听到善和不善的言行,一定告知国君。国君认为对,大家都认为对。国君认为不对,大家就都认为不对。放弃你的不善之言,学习国君之善言。除掉你的不善之行,学习国君之善行。那么国还有什么理由会混乱呢?”观察这个国家能治理好的原因,为什么呢?是因为国君能统一全国的意见,因此这个国家就能治理好了。

国君,是这个国家的仁人。国君对百姓发布政令,说道:“听到善和不善,一定要报告天子。天子认为对的,大家都认为是对的。天子认为不对,大家都加以反对。放弃你不好的话,学习天子的好话,改掉你不好的行为,学习天子的好行为。那么,天下还有什么理由会混乱呢?”考察天子之所以能治理好的原因,为什么呢?是在于只有天子才能统一天下的意见,所以能治理好天下。

天下的老百姓,都知道与天子统一,而不知道与天统一,因而灾害还不会完全除掉。现在假如时常刮大风,下暴雨,连续不止,这就是上天用来责罚百姓不向上统一于天的办法。所以墨子说:“古代圣王制定五种刑法,确实是用来治理人民的。好比丝缕的纪、网罟的纲一样,是用来收紧那些不与上面意见统一的老百姓的。”

三、语言运用

9.某学校电视台要为“守望汉字”活动制作视频短片《魅力汉字》,同时提供了“象形”和“形声”两种造字方法的例子,请你根据下图分条概括汉字的特点。(不超过30个字)

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

解析:仔细分析所给图画不难发现,从“象形字示例”来看,“马”字的形成一直要追溯到甲骨文,历史非常久远;而“马”字的演变过程则经历了由繁到简的过程。从“形声字示例”来看,像“河”这样的汉字一般由意符和音符两部分组成,造字法非常灵活。

答案:(示例)历史悠久;由繁到简演变;造字法灵活巧妙(或汉字由意符和音符两部分构成)。

10.根据下列语句,给“羌笛”下定义。(可增删词语)

①羌笛是一种民间竖吹乐器

②羌笛由两根竹管构成

③竹管长15至20厘米

④羌笛的管头插着竹簧

⑤竹管上有大小一致的洞孔

⑥两根竹管并在一起,用丝线缠绕

________________________________________________________________________

答案:羌笛是一种由两根长15至20厘米、洞孔大小一致的竹管并在一起,用丝线缠绕,管头插着竹簧的民间竖吹乐器。

一、基础达标

1.对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是( )

A.则国家之治厚 厚:大

B.然则我不可不为义 然则:既然这样,那么

C.谨上为凿一门 谨:通“仅”,只

D.阖其自入而求之 阖:全部

解析:D项,阖:关闭。

答案:D

2.下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一组是( )

A. B.

C. D.

解析:D项,均为动词,提拔。A项,名词,根本/副词,从根本上。B项,动词,从事/动词,征服。C项,通“避”,动词,躲避/通“避”,动词,避免。

答案:D

3.下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一组是( )

A. B.

C. D.

解析:B项,均为人称代词,他。A项,动词,认为/动词,按照。C项,动词,实行/介词,因为。D项,连词,表顺承/连词,表转折。

答案:B

4.对下列各句的句式特点的判断,正确的一项是( )

①夫尚贤者,政之本也 ②此固国家之珍而社稷之佐也 ③今者王公大人为政于国家者 ④况又有贤良之士厚乎德行、辩乎言谈、博乎道术者乎

A.①②相同,③④相同 B.①②相同,③④不同

C.①②不同,③④相同 D.①②不同,③④不同

解析:①②为判断句;③④为定语后置句。

答案:A

二、阅读鉴赏

阅读下面的文言文,完成5~8题。

夫明虖天下之所以乱者生于无政长是故选天下之贤可者立以为天子天子立以其力为未足又选择天下之贤可者置立之以为三公。天子、三公既以立,以天下为博大,远国异土之民,是非利害之辩,不可一二而明知,故画分万国,立诸侯国君。诸侯、国君既已立,以其力为未足,又选择其国之贤可者,置立之以为正长。正长既已具,天子发政于天下之百姓,言曰:“闻善而不善,皆以告其上。上之所是,必皆是之。所非,必皆非之。上有过,则规谏之;下有善,则傍荐之。上同而不下比者,此上之所赏,而下之所誉也。意若闻善而不善,不以告其上。上之所是弗能是,上之所非弗能非。上有过弗规谏,下有善弗傍荐。下比不能上同者,此上之所罚,而百姓所毁也。”上以此为赏罚,甚明察以审信。

是故里长者,里之仁人也。里长发政里之百姓,言曰:“闻善而不善,必以告其乡长。乡长之所是,必皆是之;乡长之所非,必皆非之。去若不善言,学乡长之善言;去若不善行,学乡长之善行。则乡何说以乱哉?”察乡之所治者,何也?乡长唯能壹同乡之义,是以乡治也。

乡长者,乡之仁人也。乡长发政乡之百姓,言曰:“闻善而不善者,必以告国君。国君之所是,必皆是之。国君之所非,必皆非之。去若不善言,学国君之善言。去若不善行,学国君之善行。则国何说以乱哉?”察国之所以治者,何也?国君唯能壹同国之义,是以国治也。

国君者,国之仁人也。国君发政国之百姓,言曰:“闻善而不善,必以告天子。天子之所是,皆是之。天子之所非,皆非之。去若不善言,学天子之善言。去若不善行,学天子之善行。则天下何说以乱哉?”察天下之所以治者,何也?天子唯能壹同天下之义,是以天下以治也。

天下之百姓,皆上同于天子,而不上同于天,则灾犹未去也。今若天飘风苦雨,溱溱而至者,此天之所以罚百姓之不上同于天者也。是故子墨子言曰:“古者圣王为五刑,请以治其民。譬若丝缕之有纪,罔罟之有纲,所连收天下之百姓不尚同其上者也。”

(选自《墨子·尚同》)

5.下列对文中画波浪线句子的断句,正确的一项是( )

A.夫明虖天下之所以乱者/生于无政长/是故选天下之贤/可者立以为天子/天子立/以其力为未足/又选择天下之贤/可者置立之以为三公

B.夫明虖天下之所以乱者/生于无政长/是故选天下之贤/可者立以为天子/天子立/以其力为未足/又选择天下之贤/可者置立之/以为三公

C.夫明虖天下之所以乱者/生于无政长/是故选天下之贤可者立/以为天子/天子立/以其力为未足/又选择天下之贤可者/置立之以为三公

D.夫明虖天下之所以乱者/生于无政长/是故选天下之贤可者/立以为天子/天子立/以其力为未足/又选择天下之贤可者/置立之以为三公

解析:据句中“贤可者”“立”“以为”等词语的意思作答。

答案:D

6.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.“三公”是中国古代朝廷中最尊显的三个官职的合称。周代已有此词,西汉今文经学家据《尚书大传》《礼记》等书推断,“三公”指司马、司徒、司空。

B.“正长”在古代有两层意思:一是称谓君主或各级行政长官,二是指塾师。选文中的“正长”应指前者。

C.“乡长”,顾名思义,指的是“乡里的年长之人”。

D.“五刑”是中国古代五种刑罚之统称,在不同时期,五种刑罚的具体所指并不相同。

解析:“乡长”指乡大夫。

答案:C

7.下列对原文的分析与评价不正确的一项是( )

A.“尚同”是墨子针对当时的天下混乱而提出的政治纲领。所谓“尚同”,即“上同”,也就是要求人们的意见统一于上级,并最终统一于天。

B.墨子认为,治乱的前提条件是,天子是“天下之贤可者”。这样,百姓向天子、国君、乡长和里长尚同,那么就是全天下尚贤了。

C.“尚同”的原则是一切以上级的意见为准,在此基础上增加了教育和监督的机制,通过教育让人积极地学习上一级的人,通过奖惩措施来监督这个机制的执行。

D.本文在写法上,层层推论,不忌文字语意的重复,但求做到极言尽意。层次分明,逻辑严密,语言华美,笔力雄健,是先秦诸子散文中以文采见长的代表。

解析:本文的语言质朴无华,不事藻饰。

答案:D

8.将文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)去若不善言,学乡长之善言;去若不善行,学乡长之善行。则乡何说以乱哉?

译文:_________________________________________________

(2)今若天飘风苦雨,溱溱而至者,此天之所以罚百姓之不上同于天者也。

译文:_________________________________________________

解析:第(1)句中的关键词有“善”“何说”;第(2)句中的关键词有“溱溱”“罚”。

答案:(1)放弃你的不善之言,学习乡大夫的好话;去掉你不善的行为,学习乡大夫的好行为。那么这一乡还有什么理由会混乱呢?

(2)现在假如时常刮大风,下暴雨,连续不止,这就是上天用来责罚百姓不向上统一于天的办法。

【参考译文】

天下之所以乱的原因,是由于没有行政长官,所以才选择天下贤能的人,立为天子。有了天子以后,因为力量不够,又选择天下的贤人,让他们做三公。设立了天子、三公后,又因为天下的面积太广阔,对于远国异邦的人民,是非利害的区别,不可能一一知道,所以将天下分割为万国,然后设立诸侯国君。设立了诸侯国君之后,因为他们的力量不够,又在他们的国家之内选择一些贤明能干的人,给他们做行政长官。行政长官设立之后,天子就对天下的百姓发布政令,说道:“你们听到善和不善的,都要报告上面。上面认为对的,大家都赞同。上面认为错的,大家都认为错误。上面有过错,就规劝进谏;下面有善,就去查访,并加以推广。与上面同心协力而不与下面相互勾结,这是上面所赞赏的,也是下面所称誉的。如果听到善和不善,不向上面汇报。上面认为对的却不能认为是对的,上面认为错的却不能认为是错的。上面有过错而不能规劝进谏,下面有善却不能查访和推广。与人勾结而不与上面同心协力,这是上面所要惩罚的,也是百姓所要非议的。”上面根据这些作为赏罚,是十分明察而可靠的。

因此里长就是这一里内的仁人。里长对里中的百姓发布政令,说道:“听到善和不善,一定报告乡大夫。乡大夫认为对的,犬家都认为是对的;乡大夫认为错的,大家都认为是错的。放弃你的不善之言,学习乡大夫的好话;去掉你不善的行为,学习大夫长的好行为。那么这一乡还有什么理由会混乱呢?”我们考察一乡之所以能治理好,为什么呢?是因为乡大夫能够统一全乡的意见,所以这个乡就治理好了。

乡大夫,是这乡的仁人。乡大夫向乡的百姓发布政令,说:“听到善和不善的言行,一定告知国君。国君认为对,大家都认为对。国君认为不对,大家就都认为不对。放弃你的不善之言,学习国君之善言。除掉你的不善之行,学习国君之善行。那么国还有什么理由会混乱呢?”观察这个国家能治理好的原因,为什么呢?是因为国君能统一全国的意见,因此这个国家就能治理好了。

国君,是这个国家的仁人。国君对百姓发布政令,说道:“听到善和不善,一定要报告天子。天子认为对的,大家都认为是对的。天子认为不对,大家都加以反对。放弃你不好的话,学习天子的好话,改掉你不好的行为,学习天子的好行为。那么,天下还有什么理由会混乱呢?”考察天子之所以能治理好的原因,为什么呢?是在于只有天子才能统一天下的意见,所以能治理好天下。

天下的老百姓,都知道与天子统一,而不知道与天统一,因而灾害还不会完全除掉。现在假如时常刮大风,下暴雨,连续不止,这就是上天用来责罚百姓不向上统一于天的办法。所以墨子说:“古代圣王制定五种刑法,确实是用来治理人民的。好比丝缕的纪、网罟的纲一样,是用来收紧那些不与上面意见统一的老百姓的。”

三、语言运用

9.某学校电视台要为“守望汉字”活动制作视频短片《魅力汉字》,同时提供了“象形”和“形声”两种造字方法的例子,请你根据下图分条概括汉字的特点。(不超过30个字)

答:___________________________________________________

_______________________________________________________

解析:仔细分析所给图画不难发现,从“象形字示例”来看,“马”字的形成一直要追溯到甲骨文,历史非常久远;而“马”字的演变过程则经历了由繁到简的过程。从“形声字示例”来看,像“河”这样的汉字一般由意符和音符两部分组成,造字法非常灵活。

答案:(示例)历史悠久;由繁到简演变;造字法灵活巧妙(或汉字由意符和音符两部分构成)。

10.仿照下面的例句,自选一个话题,另写两句话。要求使用比喻的修辞手法,句式与示例相同。

青春像朝露,蒸腾着热气,散发着热量,放射着光艳。

青春像溪水,洋溢着欢乐,奔腾着希望,创造着自我。

________________________________________________________________________

答案:示例:生活像暖茶,飘溢着清香,释放着甘甜,沉淀着岁月。

生活像醇酒,酝酿着浓烈,浓缩着精华,品味着醇香。

(对应学生用书P113)

一、基础达标

1.对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是( )

A.则国家之治厚 厚:大

B.然则我不可不为义 然则:既然这样,那么

C.谨上为凿一门 谨:通“仅”,只

D.阖其自入而求之 阖:全部

解析:D项,阖:关闭。

答案:D

2.下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一组是( )

A. B.

C. D.

解析:D项,均为动词,提拔。A项,名词,根本/副词,从根本上。B项,动词,从事/动词,征服。C项,通“避”,动词,躲避/通“避”,动词,避免。

答案:D

3.下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一组是( )

A. B.

C. D.

解析:B项,均为人称代词,他。A项,动词,认为/动词,按照。C项,动词,实行/介词,因为。D项,连词,表顺承/连词,表转折。

答案:B

4.对下列各句的句式特点的判断,正确的一项是( )

①夫尚贤者,政之本也 ②此固国家之珍而社稷之佐也 ③今者王公大人为政于国家者 ④况又有贤良之士厚乎德行、辩乎言谈、博乎道术者乎

A.①②相同,③④相同 B.①②相同,③④不同

C.①②不同,③④相同 D.①②不同,③④不同

解析:①②为判断句;③④为定语后置句。

答案:A

二、阅读鉴赏

阅读下面的文言文,完成5~8题。

夫明虖天下之所以乱者生于无政长是故选天下之贤可者立以为天子天子立以其力为未足又选择天下之贤可者置立之以为三公。天子、三公既以立,以天下为博大,远国异土之民,是非利害之辩,不可一二而明知,故画分万国,立诸侯国君。诸侯、国君既已立,以其力为未足,又选择其国之贤可者,置立之以为正长。正长既已具,天子发政于天下之百姓,言曰:“闻善而不善,皆以告其上。上之所是,必皆是之。所非,必皆非之。上有过,则规谏之;下有善,则傍荐之。上同而不下比者,此上之所赏,而下之所誉也。意若闻善而不善,不以告其上。上之所是弗能是,上之所非弗能非。上有过弗规谏,下有善弗傍荐。下比不能上同者,此上之所罚,而百姓所毁也。”上以此为赏罚,甚明察以审信。

是故里长者,里之仁人也。里长发政里之百姓,言曰:“闻善而不善,必以告其乡长。乡长之所是,必皆是之;乡长之所非,必皆非之。去若不善言,学乡长之善言;去若不善行,学乡长之善行。则乡何说以乱哉?”察乡之所治者,何也?乡长唯能壹同乡之义,是以乡治也。

乡长者,乡之仁人也。乡长发政乡之百姓,言曰:“闻善而不善者,必以告国君。国君之所是,必皆是之。国君之所非,必皆非之。去若不善言,学国君之善言。去若不善行,学国君之善行。则国何说以乱哉?”察国之所以治者,何也?国君唯能壹同国之义,是以国治也。

国君者,国之仁人也。国君发政国之百姓,言曰:“闻善而不善,必以告天子。天子之所是,皆是之。天子之所非,皆非之。去若不善言,学天子之善言。去若不善行,学天子之善行。则天下何说以乱哉?”察天下之所以治者,何也?天子唯能壹同天下之义,是以天下以治也。

天下之百姓,皆上同于天子,而不上同于天,则灾犹未去也。今若天飘风苦雨,溱溱而至者,此天之所以罚百姓之不上同于天者也。是故子墨子言曰:“古者圣王为五刑,请以治其民。譬若丝缕之有纪,罔罟之有纲,所连收天下之百姓不尚同其上者也。”

(选自《墨子·尚同》)

5.下列对文中画波浪线句子的断句,正确的一项是( )

A.夫明虖天下之所以乱者/生于无政长/是故选天下之贤/可者立以为天子/天子立/以其力为未足/又选择天下之贤/可者置立之以为三公

B.夫明虖天下之所以乱者/生于无政长/是故选天下之贤/可者立以为天子/天子立/以其力为未足/又选择天下之贤/可者置立之/以为三公

C.夫明虖天下之所以乱者/生于无政长/是故选天下之贤可者立/以为天子/天子立/以其力为未足/又选择天下之贤可者/置立之以为三公

D.夫明虖天下之所以乱者/生于无政长/是故选天下之贤可者/立以为天子/天子立/以其力为未足/又选择天下之贤可者/置立之以为三公

解析:据句中“贤可者”“立”“以为”等词语的意思作答。

答案:D

6.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.“三公”是中国古代朝廷中最尊显的三个官职的合称。周代已有此词,西汉今文经学家据《尚书大传》《礼记》等书推断,“三公”指司马、司徒、司空。

B.“正长”在古代有两层意思:一是称谓君主或各级行政长官,二是指塾师。选文中的“正长”应指前者。

C.“乡长”,顾名思义,指的是“乡里的年长之人”。

D.“五刑”是中国古代五种刑罚之统称,在不同时期,五种刑罚的具体所指并不相同。

解析:“乡长”指乡大夫。

答案:C

7.下列对原文的分析与评价不正确的一项是( )

A.“尚同”是墨子针对当时的天下混乱而提出的政治纲领。所谓“尚同”,即“上同”,也就是要求人们的意见统一于上级,并最终统一于天。

B.墨子认为,治乱的前提条件是,天子是“天下之贤可者”。这样,百姓向天子、国君、乡长和里长尚同,那么就是全天下尚贤了。

C.“尚同”的原则是一切以上级的意见为准,在此基础上增加了教育和监督的机制,通过教育让人积极地学习上一级的人,通过奖惩措施来监督这个机制的执行。

D.本文在写法上,层层推论,不忌文字语意的重复,但求做到极言尽意。层次分明,逻辑严密,语言华美,笔力雄健,是先秦诸子散文中以文采见长的代表。

解析:本文的语言质朴无华,不事藻饰。

答案:D

8.将文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)去若不善言,学乡长之善言;去若不善行,学乡长之善行。则乡何说以乱哉?

译文:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(2)今若天飘风苦雨,溱溱而至者,此天之所以罚百姓之不上同于天者也。

译文:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

解析:第(1)句中的关键词有“善”“何说”;第(2)句中的关键词有“溱溱”“罚”。

答案:(1)放弃你的不善之言,学习乡大夫的好话;去掉你不善的行为,学习乡大夫的好行为。那么这一乡还有什么理由会混乱呢?

(2)现在假如时常刮大风,下暴雨,连续不止,这就是上天用来责罚百姓不向上统一于天的办法。

【参考译文】

天下之所以乱的原因,是由于没有行政长官,所以才选择天下贤能的人,立为天子。有了天子以后,因为力量不够,又选择天下的贤人,让他们做三公。设立了天子、三公后,又因为天下的面积太广阔,对于远国异邦的人民,是非利害的区别,不可能一一知道,所以将天下分割为万国,然后设立诸侯国君。设立了诸侯国君之后,因为他们的力量不够,又在他们的国家之内选择一些贤明能干的人,给他们做行政长官。行政长官设立之后,天子就对天下的百姓发布政令,说道:“你们听到善和不善的,都要报告上面。上面认为对的,大家都赞同。上面认为错的,大家都认为错误。上面有过错,就规劝进谏;下面有善,就去查访,并加以推广。与上面同心协力而不与下面相互勾结,这是上面所赞赏的,也是下面所称誉的。如果听到善和不善,不向上面汇报。上面认为对的却不能认为是对的,上面认为错的却不能认为是错的。上面有过错而不能规劝进谏,下面有善却不能查访和推广。与人勾结而不与上面同心协力,这是上面所要惩罚的,也是百姓所要非议的。”上面根据这些作为赏罚,是十分明察而可靠的。

因此里长就是这一里内的仁人。里长对里中的百姓发布政令,说道:“听到善和不善,一定报告乡大夫。乡大夫认为对的,犬家都认为是对的;乡大夫认为错的,大家都认为是错的。放弃你的不善之言,学习乡大夫的好话;去掉你不善的行为,学习大夫长的好行为。那么这一乡还有什么理由会混乱呢?”我们考察一乡之所以能治理好,为什么呢?是因为乡大夫能够统一全乡的意见,所以这个乡就治理好了。

乡大夫,是这乡的仁人。乡大夫向乡的百姓发布政令,说:“听到善和不善的言行,一定告知国君。国君认为对,大家都认为对。国君认为不对,大家就都认为不对。放弃你的不善之言,学习国君之善言。除掉你的不善之行,学习国君之善行。那么国还有什么理由会混乱呢?”观察这个国家能治理好的原因,为什么呢?是因为国君能统一全国的意见,因此这个国家就能治理好了。

国君,是这个国家的仁人。国君对百姓发布政令,说道:“听到善和不善,一定要报告天子。天子认为对的,大家都认为是对的。天子认为不对,大家都加以反对。放弃你不好的话,学习天子的好话,改掉你不好的行为,学习天子的好行为。那么,天下还有什么理由会混乱呢?”考察天子之所以能治理好的原因,为什么呢?是在于只有天子才能统一天下的意见,所以能治理好天下。

天下的老百姓,都知道与天子统一,而不知道与天统一,因而灾害还不会完全除掉。现在假如时常刮大风,下暴雨,连续不止,这就是上天用来责罚百姓不向上统一于天的办法。所以墨子说:“古代圣王制定五种刑法,确实是用来治理人民的。好比丝缕的纪、网罟的纲一样,是用来收紧那些不与上面意见统一的老百姓的。”

三、语言运用

9.某学校电视台要为“守望汉字”活动制作视频短片《魅力汉字》,同时提供了“象形”和“形声”两种造字方法的例子,请你根据下图分条概括汉字的特点。(不超过30个字)

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

解析:仔细分析所给图画不难发现,从“象形字示例”来看,“马”字的形成一直要追溯到甲骨文,历史非常久远;而“马”字的演变过程则经历了由繁到简的过程。从“形声字示例”来看,像“河”这样的汉字一般由意符和音符两部分组成,造字法非常灵活。

答案:(示例)历史悠久;由繁到简演变;造字法灵活巧妙(或汉字由意符和音符两部分构成)。

10.根据下列语句,给“羌笛”下定义。(可增删词语)

①羌笛是一种民间竖吹乐器

②羌笛由两根竹管构成

③竹管长15至20厘米

④羌笛的管头插着竹簧

⑤竹管上有大小一致的洞孔

⑥两根竹管并在一起,用丝线缠绕

________________________________________________________________________

答案:羌笛是一种由两根长15至20厘米、洞孔大小一致的竹管并在一起,用丝线缠绕,管头插着竹簧的民间竖吹乐器。

同课章节目录