2011高二地理课件 1.3区域发展差异1 东、中、西差异(湘教版必修3)

文档属性

| 名称 | 2011高二地理课件 1.3区域发展差异1 东、中、西差异(湘教版必修3) |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 419.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2011-08-27 16:41:02 | ||

图片预览

文档简介

(共17张PPT)

第一章 区域地理环境与人类活动

第三节 区域发展差异

高中地理必修Ⅲ

一、东、中、西差异

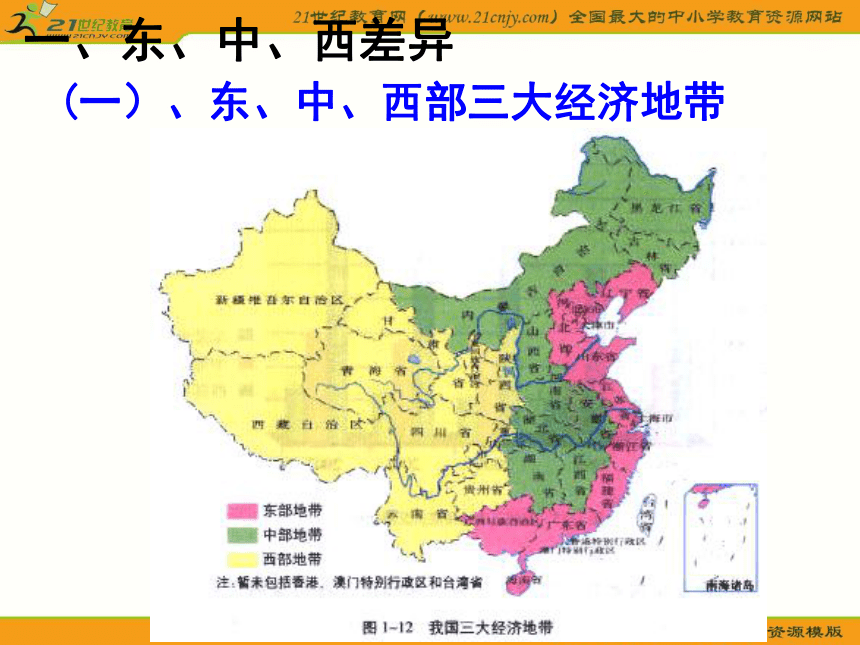

(一)、东、中、西部三大经济地带

三大经济带 东部经济带 中部经济带 西部经济带

范围 辽冀京津鲁苏沪浙闽粤桂琼等12个(除台港澳) 黑吉内蒙古晋豫鄂湘皖赣等9个 蜀渝贵云藏陕甘宁青新等10个

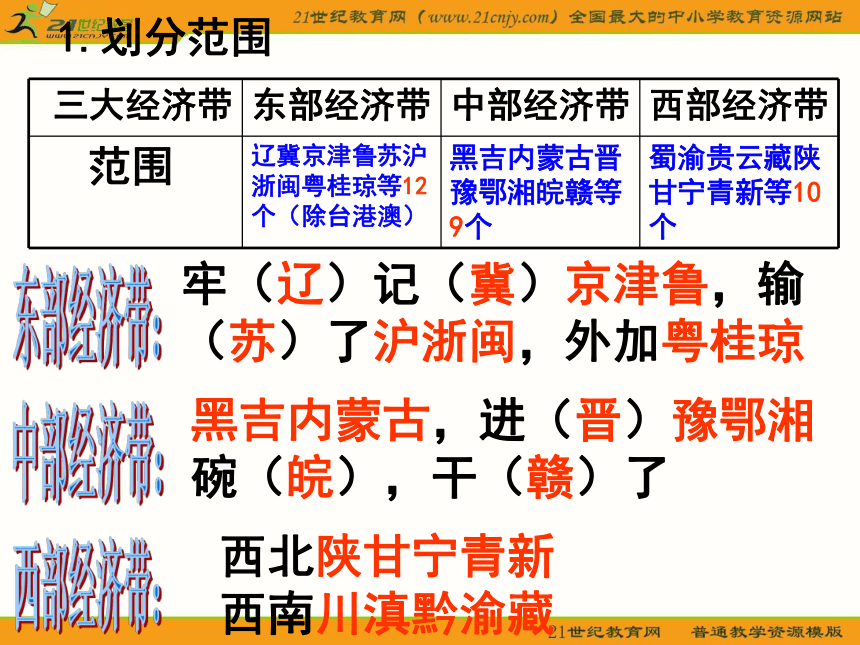

1.划分范围

牢(辽)记(冀)京津鲁,输(苏)了沪浙闽,外加粤桂琼

黑吉内蒙古,进(晋)豫鄂湘

碗(皖),干(赣)了

西北陕甘宁青新

西南川滇黔渝藏

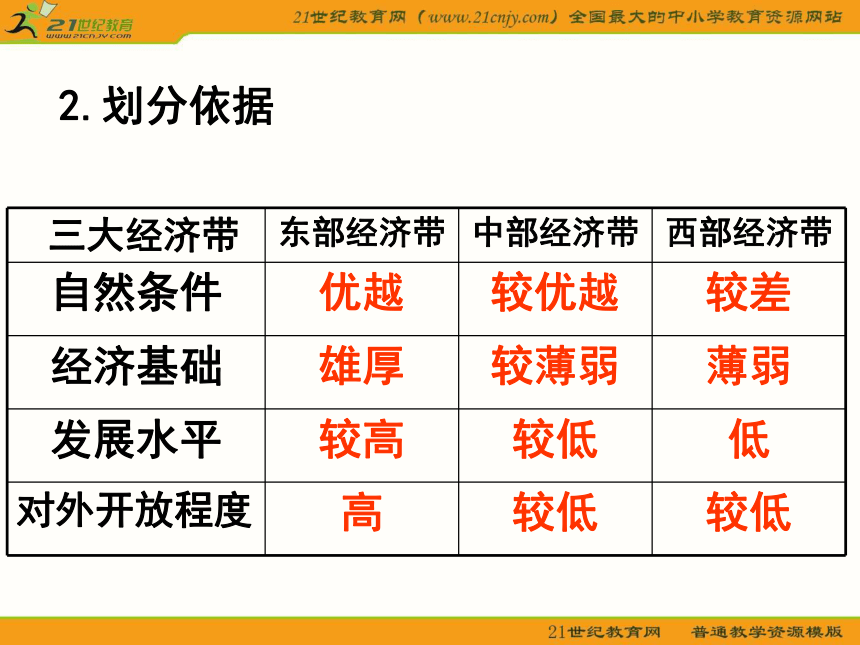

三大经济带 东部经济带 中部经济带 西部经济带

自然条件 优越 较优越 较差

经济基础 雄厚 较薄弱 薄弱

发展水平 较高 较低 低

对外开放程度 高 较低 较低

2.划分依据

我国东部经济地带的省级行

政单位都临海?

我国东部经济地带的省级

行政单位除北京外都临海。

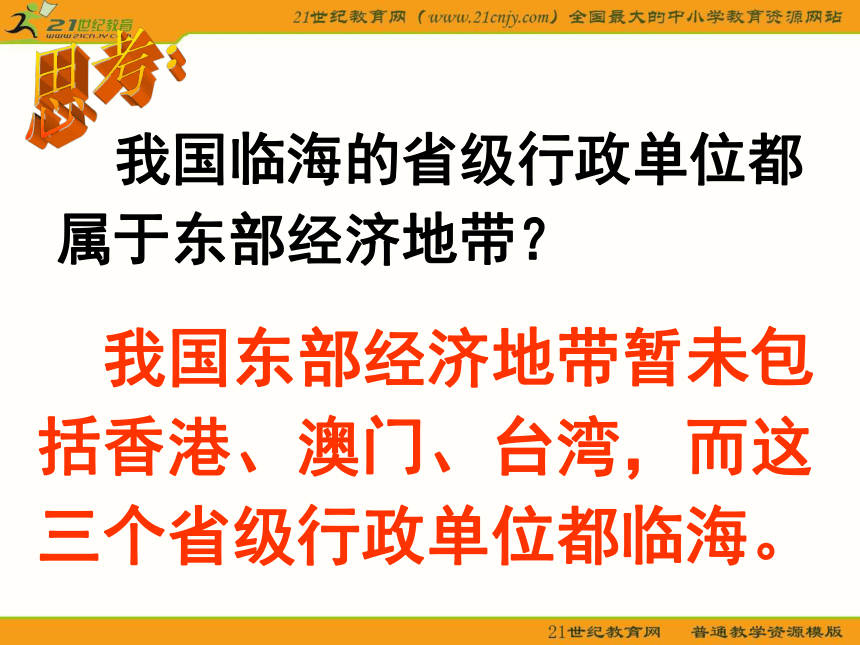

我国临海的省级行政单位都属于东部经济地带?

我国东部经济地带暂未包括香港、澳门、台湾,而这三个省级行政单位都临海。

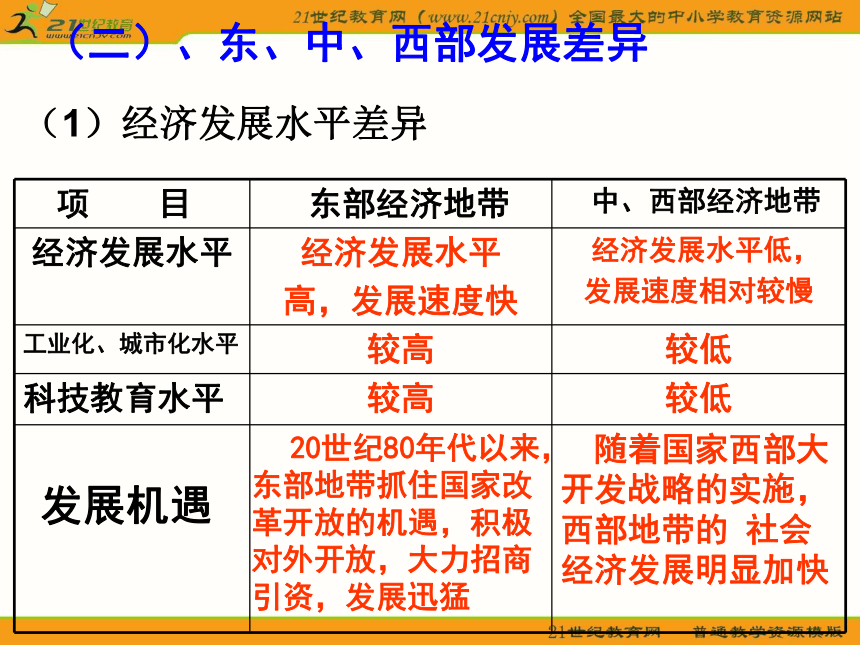

(二)、东、中、西部发展差异

项 目 东部经济地带 中、西部经济地带

经济发展水平 经济发展水平

高,发展速度快 经济发展水平低,

发展速度相对较慢

工业化、城市化水平 较高 较低

科技教育水平 较高 较低

发展机遇 20世纪80年代以来,东部地带抓住国家改革开放的机遇,积极对外开放,大力招商引资,发展迅猛 随着国家西部大开发战略的实施,西部地带的 社会经济发展明显加快

(1)经济发展水平差异

该图反映出三个经济地带经济发展水平和发展速度的差异:东部地区经济水平高,增长速度快,中部次之,西部经济水平低,增长也最慢。

产业结构的差异是导致三大地带经济发展差距的重要原因

西部经

济地带 中部经

济地带 东部经

济地带

产业结构

工业结构

农业经济在国民经济中还占有较大的比重

加工制造业和第三产业相对发达

以重型产业为主

以轻型或轻重混合型产业为主

表现出一定的过渡性特征

“南轻北重,东轻西重”

(2)产业结构差异

1.我国三个地带三次产业结构的差异:……

形成的原因:自然条件、经济条件、历史基础等方面的差异。

改进对策:因地制宜、扬长避短、发挥地区优势,促进各地经济的发展。

(3)工业化与城市化差异

地带 东部地带 中西部地带

工业化进程 较快 相对滞后

工业产值 较高 较低

工业结构 外资企业、中外合资企业、民营企业占较大比重,高新技术产业蓬勃发展 仍然以传统型工业为主体

城市化水平 较高 较低

城市综合实力 较高 较低

城市密度 较大 较小

从图中可以看出,东部地带的工业增加值明显 中部和西部,中部地带的工业增加值占全国的比重相当于东部地带的 ,而西部地带的工业增加值占全国的比重仅相当于东部的 ,这说明东、中、西部地带的 存在很大的差异。

高于

1/3

1/6

工业化水平

(4)对外开放的区域差异

对外开放程度直接影响到区域经济增长

中、西部地带 东部地带

对外开放时间

对外开放程度

外资吸收能力

较晚

较低

较弱

较早

较高

较强

时间上看,开放起步于1980年设立的4个经济特区;至1984年迈出第二步,开放14个沿海城市;以后开放步伐不断加快,1992年基本形成全方位开放格局。

从空间上看,开放首先从沿海开始,从沿海的点(经济特区和沿海开放城市)到沿海的片(长江三角洲、珠江三角洲、闽南三角地带、山东半岛、辽东半岛等),再向中西部推进;但目前中西部的开放城镇仍是点状分布(长江沿岸开放城市、边境开放城市、省会开放城市),在开放程度上不及东部沿海地区。

图1-18 我国改革开放的时空发展

东部地区 中西部地区

地形

区域

影响因素

自然因素

社会因素

经济因素

其他因素

气候

自然资源

城市化水平

科技、教育和文化

对外开放程度

发展基础

产业结构

交通运输状况

平原、丘陵为主

高原、山地、盆地为主

季风气候,雨热同期

非季风气候广,干旱高寒

短 缺

丰富(能源和矿产具有明显优势)

高

低

发达,科技人员集中

低,人才缺乏

高,吸引外资能力强

低,以传统工业为主

雄 厚

薄 弱

较合理,二三产业比重大

不合理,第一产业比重较大

交通完善,海运便利

交通不便

临海、发展开放型经济

缺少对外开放的优势

发达,联系便捷

较落后

多种所有制发展

所有制结构较单一

地理位置

通 信

市场经济

(一)东、中、西部三大经济地带

(二)东、中、西部发展差异

1、经济发展水平差异

-----经济发展差距在扩大

2、产业结构差异

-----经济发展差距的重要原因

3、工业化、城市化差异

4、对外开放差异

-----影响区域经济增长

第一章 区域地理环境与人类活动

第三节 区域发展差异

高中地理必修Ⅲ

一、东、中、西差异

(一)、东、中、西部三大经济地带

三大经济带 东部经济带 中部经济带 西部经济带

范围 辽冀京津鲁苏沪浙闽粤桂琼等12个(除台港澳) 黑吉内蒙古晋豫鄂湘皖赣等9个 蜀渝贵云藏陕甘宁青新等10个

1.划分范围

牢(辽)记(冀)京津鲁,输(苏)了沪浙闽,外加粤桂琼

黑吉内蒙古,进(晋)豫鄂湘

碗(皖),干(赣)了

西北陕甘宁青新

西南川滇黔渝藏

三大经济带 东部经济带 中部经济带 西部经济带

自然条件 优越 较优越 较差

经济基础 雄厚 较薄弱 薄弱

发展水平 较高 较低 低

对外开放程度 高 较低 较低

2.划分依据

我国东部经济地带的省级行

政单位都临海?

我国东部经济地带的省级

行政单位除北京外都临海。

我国临海的省级行政单位都属于东部经济地带?

我国东部经济地带暂未包括香港、澳门、台湾,而这三个省级行政单位都临海。

(二)、东、中、西部发展差异

项 目 东部经济地带 中、西部经济地带

经济发展水平 经济发展水平

高,发展速度快 经济发展水平低,

发展速度相对较慢

工业化、城市化水平 较高 较低

科技教育水平 较高 较低

发展机遇 20世纪80年代以来,东部地带抓住国家改革开放的机遇,积极对外开放,大力招商引资,发展迅猛 随着国家西部大开发战略的实施,西部地带的 社会经济发展明显加快

(1)经济发展水平差异

该图反映出三个经济地带经济发展水平和发展速度的差异:东部地区经济水平高,增长速度快,中部次之,西部经济水平低,增长也最慢。

产业结构的差异是导致三大地带经济发展差距的重要原因

西部经

济地带 中部经

济地带 东部经

济地带

产业结构

工业结构

农业经济在国民经济中还占有较大的比重

加工制造业和第三产业相对发达

以重型产业为主

以轻型或轻重混合型产业为主

表现出一定的过渡性特征

“南轻北重,东轻西重”

(2)产业结构差异

1.我国三个地带三次产业结构的差异:……

形成的原因:自然条件、经济条件、历史基础等方面的差异。

改进对策:因地制宜、扬长避短、发挥地区优势,促进各地经济的发展。

(3)工业化与城市化差异

地带 东部地带 中西部地带

工业化进程 较快 相对滞后

工业产值 较高 较低

工业结构 外资企业、中外合资企业、民营企业占较大比重,高新技术产业蓬勃发展 仍然以传统型工业为主体

城市化水平 较高 较低

城市综合实力 较高 较低

城市密度 较大 较小

从图中可以看出,东部地带的工业增加值明显 中部和西部,中部地带的工业增加值占全国的比重相当于东部地带的 ,而西部地带的工业增加值占全国的比重仅相当于东部的 ,这说明东、中、西部地带的 存在很大的差异。

高于

1/3

1/6

工业化水平

(4)对外开放的区域差异

对外开放程度直接影响到区域经济增长

中、西部地带 东部地带

对外开放时间

对外开放程度

外资吸收能力

较晚

较低

较弱

较早

较高

较强

时间上看,开放起步于1980年设立的4个经济特区;至1984年迈出第二步,开放14个沿海城市;以后开放步伐不断加快,1992年基本形成全方位开放格局。

从空间上看,开放首先从沿海开始,从沿海的点(经济特区和沿海开放城市)到沿海的片(长江三角洲、珠江三角洲、闽南三角地带、山东半岛、辽东半岛等),再向中西部推进;但目前中西部的开放城镇仍是点状分布(长江沿岸开放城市、边境开放城市、省会开放城市),在开放程度上不及东部沿海地区。

图1-18 我国改革开放的时空发展

东部地区 中西部地区

地形

区域

影响因素

自然因素

社会因素

经济因素

其他因素

气候

自然资源

城市化水平

科技、教育和文化

对外开放程度

发展基础

产业结构

交通运输状况

平原、丘陵为主

高原、山地、盆地为主

季风气候,雨热同期

非季风气候广,干旱高寒

短 缺

丰富(能源和矿产具有明显优势)

高

低

发达,科技人员集中

低,人才缺乏

高,吸引外资能力强

低,以传统工业为主

雄 厚

薄 弱

较合理,二三产业比重大

不合理,第一产业比重较大

交通完善,海运便利

交通不便

临海、发展开放型经济

缺少对外开放的优势

发达,联系便捷

较落后

多种所有制发展

所有制结构较单一

地理位置

通 信

市场经济

(一)东、中、西部三大经济地带

(二)东、中、西部发展差异

1、经济发展水平差异

-----经济发展差距在扩大

2、产业结构差异

-----经济发展差距的重要原因

3、工业化、城市化差异

4、对外开放差异

-----影响区域经济增长