物理八年级上册3.3-4探究平面镜成像特点-探究光的折射规律(共3份有答案) 同步练习-沪粤版

文档属性

| 名称 | 物理八年级上册3.3-4探究平面镜成像特点-探究光的折射规律(共3份有答案) 同步练习-沪粤版 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 902.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪粤版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2020-09-12 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第三章 第3-4节:探究平面镜成像特点;探究光的折射规律同步练习

揭秘平面镜成像的特点同步练习

(答题时间:15分钟)

1. 室内游泳池上方离水面6m处有一盏灯,从池边看到灯在水中的倒影正好贴在池底上,则池中水的实际深度应( )

A. 小于6m B. 等于6m C. 大于6m D. 无法判定

2. 如果你看到平面镜中的电子钟显示的时间如图所示,则实际时间为( )

A. 25:20 B. 20:52 C. 02:52 D. 05:25

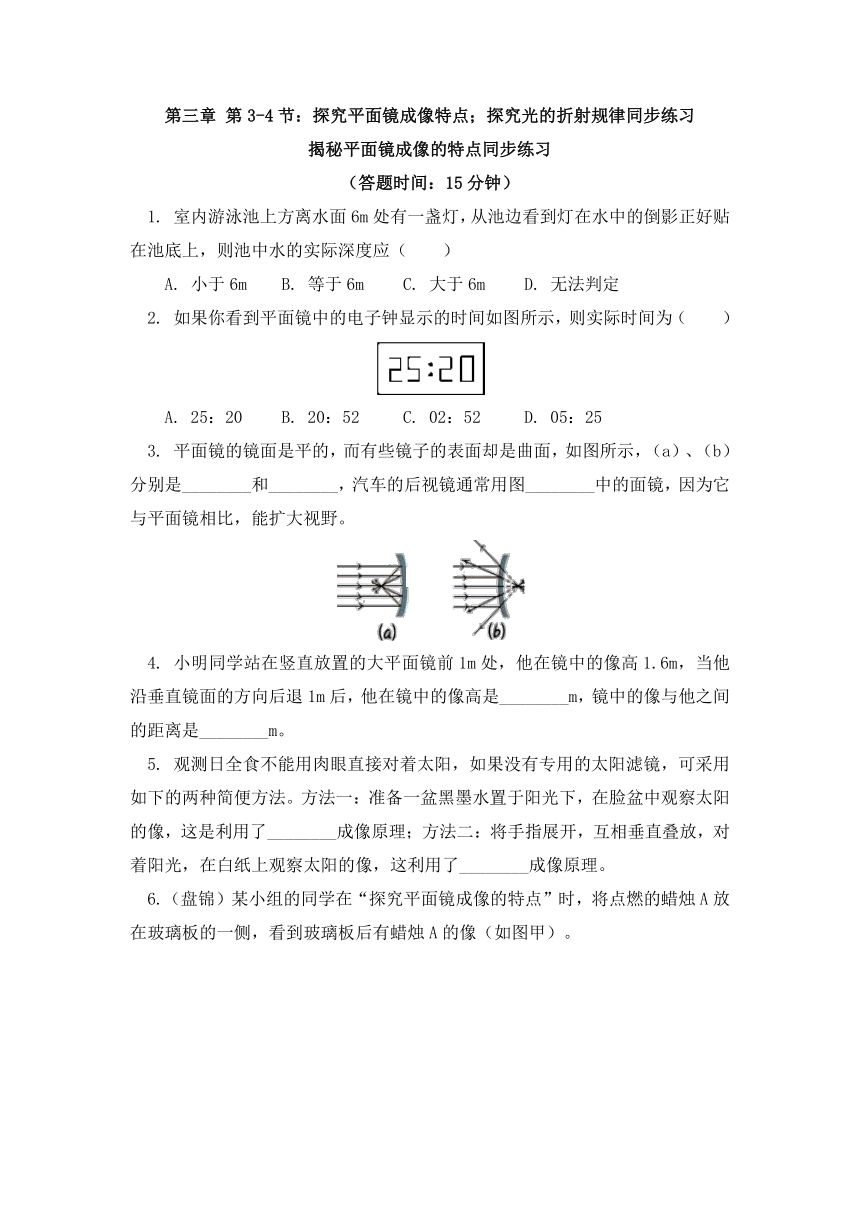

3. 平面镜的镜面是平的,而有些镜子的表面却是曲面,如图所示,(a)、(b)分别是________和________,汽车的后视镜通常用图________中的面镜,因为它与平面镜相比,能扩大视野。

4. 小明同学站在竖直放置的大平面镜前1m处,他在镜中的像高1.6m,当他沿垂直镜面的方向后退1m后,他在镜中的像高是________m,镜中的像与他之间的距离是________m。

5. 观测日全食不能用肉眼直接对着太阳,如果没有专用的太阳滤镜,可采用如下的两种简便方法。方法一:准备一盆黑墨水置于阳光下,在脸盆中观察太阳的像,这是利用了________成像原理;方法二:将手指展开,互相垂直叠放,对着阳光,在白纸上观察太阳的像,这利用了________成像原理。

6.(盘锦)某小组的同学在“探究平面镜成像的特点”时,将点燃的蜡烛A放在玻璃板的一侧,看到玻璃板后有蜡烛A的像(如图甲)。

(1)此时用另一个完全相同的蜡烛B在玻璃板后的纸面上来回移动,发现无法让它与蜡烛A的像完全重合,你分析出现这种情况的原因可能是________________;

(2)解决上面的问题后,蜡烛B与蜡烛A的像能够完全重合,说明________________;

(3)图乙是他们经过三次实验后,在白纸上记录的像与物对应点的位置,他们利用和处理这张“白纸”上的信息得出了实验的结论是:①______________;②_______________;

(4)他们发现,旁边一组同学是将玻璃板和蜡烛放在方格纸上进行实验的,你认为选择白纸和方格纸中哪一种更好?________。

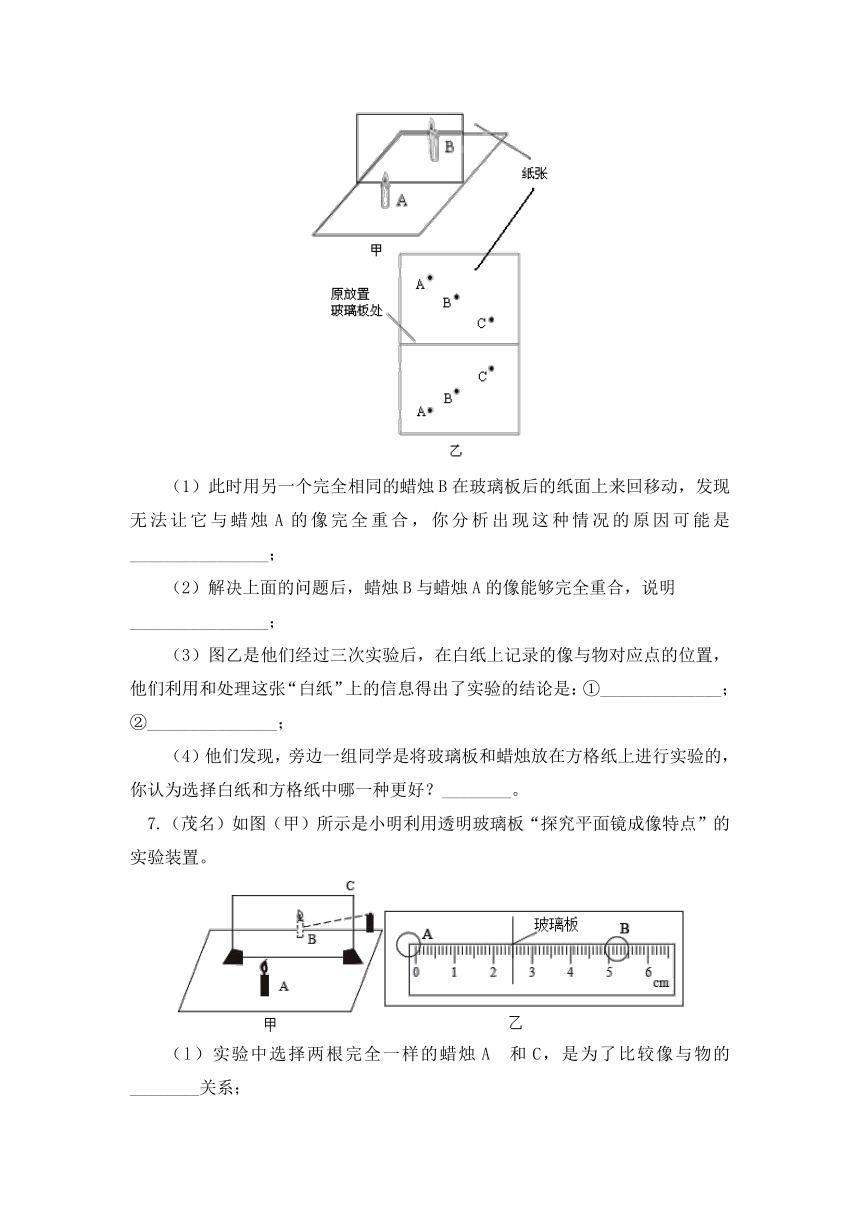

7.(茂名)如图(甲)所示是小明利用透明玻璃板“探究平面镜成像特点”的实验装置。

(l)实验中选择两根完全一样的蜡烛A?和C,是为了比较像与物的________关系;

(2)实验时,小明应在________(填“A”或“B”)侧观察蜡烛A经玻璃板所成的像;

(3)图(乙)是小明测蜡烛的像B离玻璃板最近处到玻璃板的距离为________cm;

(4)小明将蜡烛A逐渐远离玻璃板时,它的像的大小将________(填“变大”、“不变”或“变小”);

(5)细心的小芳透过玻璃观察蜡烛A的像时,看到在像B处的后面还有一个较模糊、与像B有部分重叠的像,出现两个像的原因是________________________。

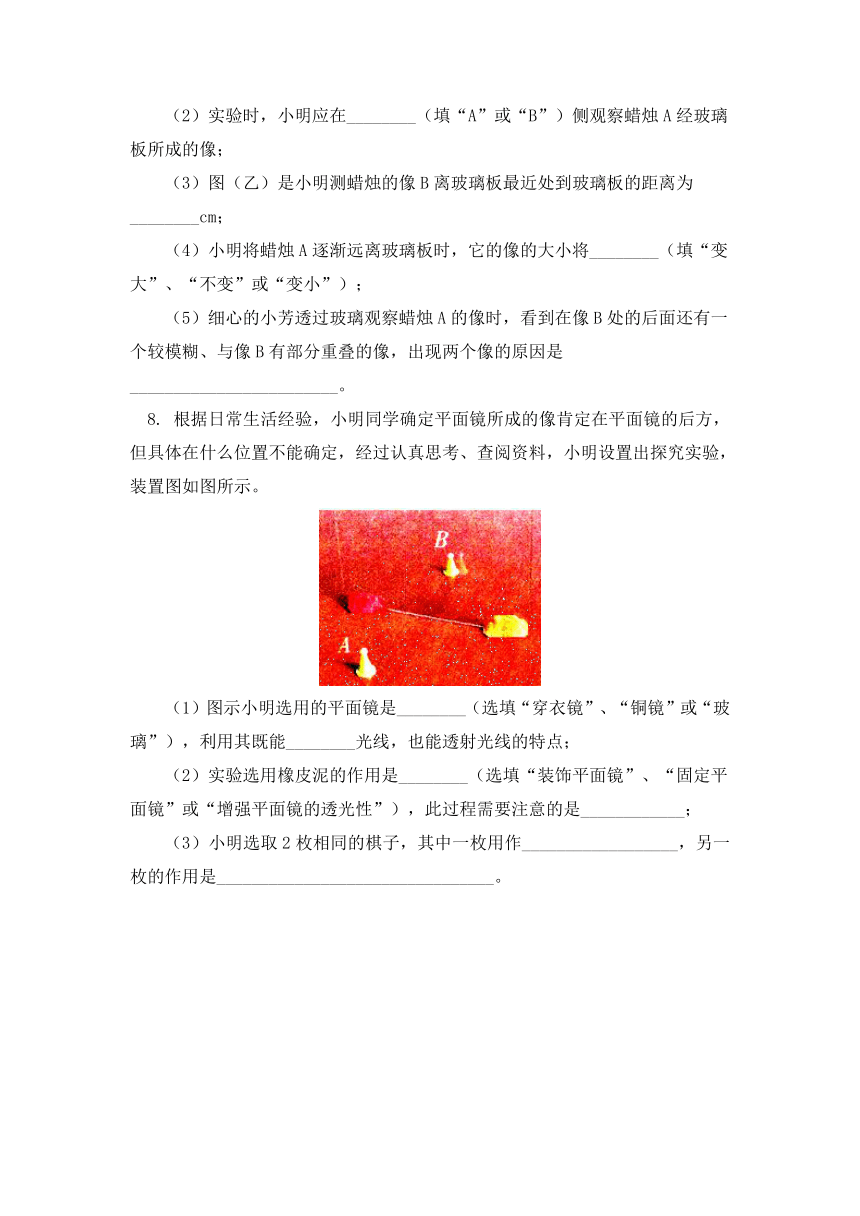

8. 根据日常生活经验,小明同学确定平面镜所成的像肯定在平面镜的后方,但具体在什么位置不能确定,经过认真思考、查阅资料,小明设置出探究实验,装置图如图所示。

(1)图示小明选用的平面镜是________(选填“穿衣镜”、“铜镜”或“玻璃”),利用其既能________光线,也能透射光线的特点;

(2)实验选用橡皮泥的作用是________(选填“装饰平面镜”、“固定平面镜”或“增强平面镜的透光性”),此过程需要注意的是____________;

(3)小明选取2枚相同的棋子,其中一枚用作__________________,另一枚的作用是________________________________。

揭秘平面镜成像的特点同步练习参考答案

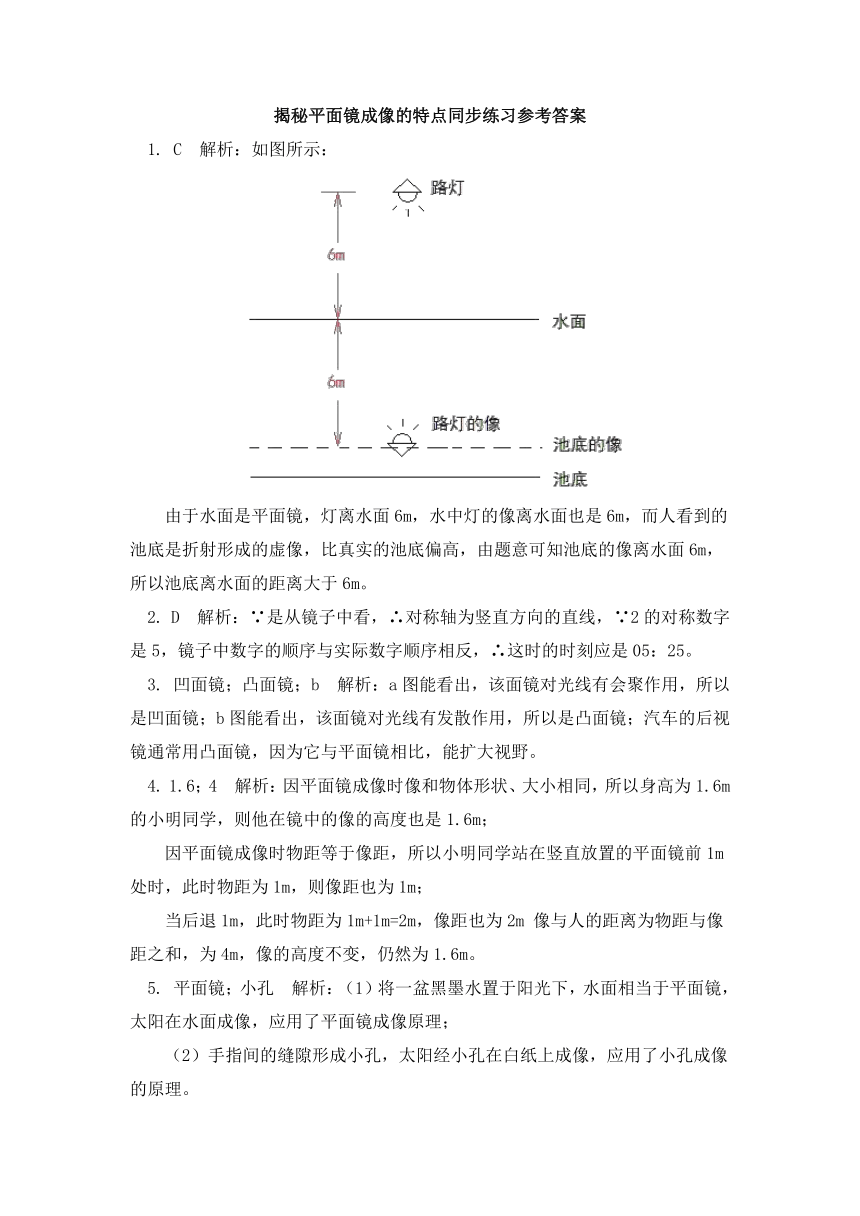

1. C 解析:如图所示:

由于水面是平面镜,灯离水面6m,水中灯的像离水面也是6m,而人看到的池底是折射形成的虚像,比真实的池底偏高,由题意可知池底的像离水面6m,所以池底离水面的距离大于6m。

2. D 解析:∵是从镜子中看,∴对称轴为竖直方向的直线,∵2的对称数字是5,镜子中数字的顺序与实际数字顺序相反,∴这时的时刻应是05:25。

3. 凹面镜;凸面镜;b 解析:a图能看出,该面镜对光线有会聚作用,所以是凹面镜;b图能看出,该面镜对光线有发散作用,所以是凸面镜;汽车的后视镜通常用凸面镜,因为它与平面镜相比,能扩大视野。

4. 1.6;4 解析:因平面镜成像时像和物体形状、大小相同,所以身高为1.6m的小明同学,则他在镜中的像的高度也是1.6m;

因平面镜成像时物距等于像距,所以小明同学站在竖直放置的平面镜前1m处时,此时物距为1m,则像距也为1m;

当后退1m,此时物距为1m+1m=2m,像距也为2m 像与人的距离为物距与像距之和,为4m,像的高度不变,仍然为1.6m。

5. 平面镜;小孔 解析:(1)将一盆黑墨水置于阳光下,水面相当于平面镜,太阳在水面成像,应用了平面镜成像原理;

(2)手指间的缝隙形成小孔,太阳经小孔在白纸上成像,应用了小孔成像的原理。

6. (1)玻璃板与桌面不垂直;(2)像与物体的大小相等;(3)①像与物到镜面的距离相等;②像与物的连线与镜面垂直;(4)方格纸

解析:(1)实验时玻璃板要竖直放置,即垂直于桌面,如果不竖直,不论怎样移动后面的蜡烛都不可能与前面蜡烛的像完全重合,就无法比较像与物的大小;

(2)实验时用完全一样的蜡烛是为了比较物体与像的大小关系。蜡烛B与蜡烛A的像能够完全重合,说明像与物体的大小相等;

(3)本实验是探究、验证平面镜成像的特点,所成的像是虚像;像和物体各对应点的连线与平面镜垂直;像和物体各对应点到平面镜间距离相等。他们下一步应该连接像与物的对应点,判断连线与镜面是否垂直;通过归纳处理即可得出如下结论:物和像的连线与镜面垂直,物体和像到镜面的距离相等;

(4)因为使用方格纸可以直接在纸上判断物体与像之间的位置关系,不用再进行测量,从而使实验步骤更加简单,所以选用方格纸比选用白纸好。

7.(1)大小 (2)A (3)2.35 (4)不变 (5)玻璃的两个表面同时反射,每个表面成一个像

解析:(1)实验中选择两根完全一样的蜡烛A和B,是为了比较物与像的大小关系;

(2)平面镜成的像是光的反射形成的,A蜡烛发出的光线经玻璃板反射,被人眼接收,才能看到像,故眼睛在A蜡烛所在这一侧;

(3)由图可知,刻度尺的分度值为1mm,则蜡烛的像B离玻璃板最近处到玻璃板的距离为2.35cm;

(4)由平面镜成像特点知:如果将蜡烛A向远离镜面的方向移动,那么它的像将向远离镜面的方向移动,由于像的大小与物体等大,所以无论如何移动蜡烛,像的大小都不会变;

(5)由于像是由光的反射形成的,而普通玻璃的两面都能反射光,能成两个像,所以通过玻璃板该同学看到了同一个蜡烛的两个像。

8.(1)玻璃;反射;(2)固定平面镜;平面镜要与水平桌面垂直;(3)物;比较像与物的大小及确定像的位置

解析:(1)图示小明选用的平面镜是玻璃,利用其既能反射光线,能成前面物体的像,同时也能透射光线,便于确定后面物体的位置;

(2)实验选用橡皮泥的作用是固定平面镜;此过程需要注意的是平面镜要与水平桌面垂直,否则不能成像;

(3)小明选取2枚相同的棋子,其中一枚用作物,另一枚的用作像,便于比较像与物体的大小即确定像的位置。

光的折射同步练习

(答题时间:15分钟)

1.(济南模拟)如图所示,小明用鱼叉去叉所看到的鱼,老王则用手电筒去照亮所看到的鱼,有关两人的做法中正确的是( )

A. 小明应叉“鱼”的下方,老王应对准“鱼”照

B. 小明和老王都应对准“鱼”叉和照

C. 小明和老王都应对准“鱼”的下方叉和照

D. 小明应对准“鱼”叉,老王对“鱼”的下方照

2.(烟台)如图所示,将刻度尺斜插入水中,从水面上看去,水中尺子的刻度情况( )

A. 变得疏了 B. 变得密了

C. 一部分变疏一部分变密 D. 疏密没有变化

3. 小红在家做了这样一个实验:把一枚硬币放在一个没有盛水的碗底,把碗放在桌子上并慢慢向远处推移,直到眼睛刚好看不到为止,保持头部不动,缓缓地向碗中倒水,倒着、倒着,怪事出现了,小红又重新看到碗底的硬币,小红想用作图的方法来解释这个现象,以下的四幅光路图中,能对上述现象做出正确解释的是( )

A. B.

C. D.

4. 早晨,我们看见太阳的视位置比它的实际位置要高一些(如图所示),这是光的________现象;当一个人逐渐向平面镜靠近时,他的像将________(填“变大”、“变小”“不变”)。

5. 如图中两图分别表示宏烨同学站在岸上和水中的情况,对比两图可观察到的现象是________________________,这现象说明光从________射向________时发生了________;若小红潜入水中观察到岸上的树,和实际的树相比要________。(填“变高”、“变矮”、“不变”)

6. 如图,不透明容器底部A处有一光源,没水时在侧壁B处形成一亮斑,当向容器中加水至CD处时,亮斑在B点的________(上方/原处/下方);当水面到达EF时,眼睛看到亮斑在B点的________(上方/原处/下方)。

7. 根据课堂上的演示实验,我们总结出了“光从空气斜射入水中或其他介质中时,折射光线向法线偏折”,某同学利用水槽、光源、光屏作了几次实验,结果如图所示,根据该同学的探究结果,可总结出:

(1)比较图A、B、C、D可得:折射光线和入射光线在法线的________(填“同侧”或“两侧”);

(2)比较图A、B、C可得:折射角随入射角增大而________(填“增大”、“减小”或“不变”);

(3)比较图C、D可得:________________________;

(4)图E说明:________________________________________。

8. 如图所示,张明把筷子插入水杯中发现筷子好像在水面处折断了,于是他想探究“光的折射规律”。?

【提出问题】光从空气斜射入水中遵循什么规律?

【猜想】A。光从空气斜射入水中折射角大于入射角;?

B. 光从空气斜射入水中折射角小于入射角。?

(1)为了更清晰地观察到水中光路,可以采用的方法是________;

(2)张明通过实验得出下表中的四组数据:根据表中数据分析可验证猜想________是正确的,当入射角增大时折射角________(选填“增大”或“减小”);若光从水斜射入空气中,则折射角________入射角(选填“大于”或“小于”);

次数 1 2 3 4

入射角 30° 45° 60° 0°

折射角 25° 40° 55° 0°

(3)通过分析实验,你能归纳出光的折射有什么规律吗?(至少两条)

①________________________________________;

②________________________________________。

光的折射同步练习参考答案

1. A 解析:(1)水中的鱼反射的光由水斜射入空气时发生折射,折射角大于入射角,折射光线远离法线,向水面偏折,小明逆着折射光线看去,看到的“鱼”实际上是由于光的折射形成的鱼的虚像,比鱼的实际位置浅,因此叉鱼要对准“鱼”的下方;(2)在光的折射中,光路是可逆的,因此老王将电筒光对着看到的“鱼”射入,就能照亮真实的鱼。

2. B 解析:(1)将尺子斜插入水中时,从水面看水中的尺子,尺子反射的光经水面折射进入我们的眼睛,折射角大于入射角;(2)眼睛逆着折射光线看去,误认为光是沿直线传播的,会感到尺子的位置比实际位置高一些,看起来是向上弯折了,因此它的刻度就显得密了。

3. B 解析:根据光的折射定律,当光从空气斜射入水中或其他介质中时,折射光线向法线方向偏折,当我们用眼睛看水中物体时,物体所反射的光进入到了我们的眼睛,才看清物体。如图所示,此时的法线为垂直于MN的那条虚线。

4. 折射、不变 解析:已知光在真空中传播的速度比在空气中略快,光线由密度相对较大的介质中形成的折射角大于在密度较小的介质中的入射角;反之光线由密度大的射向密度小的介质时,折射角应小于入射角,所以太阳的实际位置应比看到的位置低;平面镜成像时无论物距与像距怎么改变,物与像的大小始终是相同的。

5. 在水中时腿变短了;水中;空气;折射;高 解析:宏烨的腿在水里反射的光线由水斜射入空气时,发生折射,折射角大于入射角,折射光线远离法线,向水面偏折,人眼逆着折射光线看去,认为腿在折射光线的反向延长线上,因此我们看到的腿比实际的腿短;

潜入水中看岸上的景物,是景物反射的光斜射到水面时,发生折射进入水中,此时折射光线靠近法线,进入人的眼睛,而人由于错觉,认为光始终沿直线传播,逆着光的方向看上去而形成的景物的虚像,所以比实际位置高。

6. 下方;上方 解析:(1)往池内注水,水面升至CD位置时,光发生折射,根据折射定律,我们看到的亮斑在B的下方,如图1中B′所示;(2)水面上升至EF位置时,光线先在水池壁反射,再折射出水面,根据反射定律和折射定律,我们看到的亮斑在B点上方,如图2中B″所示。

7. (1)两侧;(2)增大;(3)光路具有可逆性;(4)当光垂直射向透明介质时,光的传播方向不变

解析:(1)比较图A、B、C、D可得:折射光线和入射光线在法线的两侧;

(2)比较图A、B、C可得:折射角随入射角增大而增大;

(3)比较图C、D可得:光路具有可逆性;

(4)图E说明:当光垂直射向透明介质时,光的传播方向不变。

8.(1)向水中加几滴牛奶;(2)B;增大;大于;(3)①当光从空气斜射入水或其他介质中时,折射角小于入射角;②当光线垂直射向介质表面时,传播方向不改变,折射角等于入射角。

解析:(1)由于光线在无色的水中是看不到的,故可向水中加几滴牛奶,即可看到入射光线和反射光线;

(2)从图中知,折射角小于入射角,当入射角增大时,折射角和反射角都在增大;根据表中数据分析可验证猜想光从空气斜射入水中折射角小于入射角是正确的;根据光路的可逆性,若光从水斜射入空气中,折射角要大于入射角;

(3)通过分析实验,可知:①当光从空气斜射入水或其他介质中时,折射角小于入射角;②当光线垂直射向介质表面时,传播方向不改变,折射角等于入射角。

辨别三大光现象同步练习

(答题时间:15分钟)

1.(塘沽区二模)下表列出的四种光学现象中对应的物理知识正确的是( )

光学现象 物理知识

A 小孔成像 光的色散

B 桥在水中形成“倒影” 光的直线传播

C 雨后天空出现的彩虹 光的反射

D 潭清疑水浅 光的折射

A. A B. B C. C D. D

2. 下列各种现象中,由于光的直线传播的是( )

A. 杯中的筷子 B. 汽车观后镜 C. 日食 D. 水中倒影

3.(哈尔滨)如图所示的四个情景中能用光的反射定律解释的是( )

A. 潜望镜 B. 小孔成像 C. 光的色散 D. 放大镜

4. 李白在《月下独酌》一诗中写道“举杯邀明月,对影成三人”,诗中三人除李白本人外,另“两人”是由光现象产生的,分别是酒杯中的“人”、在地上的“影”,这“两人”所涉及的光现象是( )

A. 光的折射和光的反射 B. 光的折射和光的直线传播

C. 光的反射和光的色散 D. 光的反射和光的直线传播

5.(重庆)如图所示中,属于光的折射现象是( )

A. 小孔成像 B. 近视镜矫正视力 C. 水鸟的倒影 D. 射向夜空的灯光

6. 下列词句都出自我国古代的文学作品,请用简要的语言阐述其中所包含的物理知识。

(1)海市蜃楼________;

(2)池水照明月________;

(3)立竿见影________________________。

7. “湖静映彩霞”和“潭清疑水浅”分别叙述了两种物理现象,前句说的是光的________;后者说的是光的________,“疑水浅”的意思是站在湖边向湖底看,觉得湖底比实际的________一些。

8. 观察水边风景时,总会发现“倒影”部分比景物本身暗一些,这是由于:

_________________________________________________________。

9. 给你一个圆柱形平底玻璃杯、一桶水、一支笔、一张纸、一小勺奶粉、一把激光手电筒,请你选择以上器材设计出两个不同的光学实验,并按以下要求填写

器材 简要操作方法 可能观察到的

现象 简单解释

例如:杯、水、笔 ①将杯盛满水;

②将笔放在玻璃杯一侧,从另一侧看笔 笔放大了 盛水玻璃杯相当于放大镜

? ? ? ?

? ? ? ?

辨别三大光现象同步练习参考答案

1. D 解析:A. 小孔成像是由光的直线传播形成的,不符合题意;B. 水中倒影,属于平面镜成像,是由于光的反射形成的,不符合题意;C. 雨过天晴时,常在天空出现彩虹,这是太阳光通过悬浮在空气中细小的水珠折射而成的,白光经水珠折射以后,分成各种彩色光,这种现象叫做光的色散现象,所以说雨后的天空出现彩虹是由光的色散形成的,不符合题意;D. 潭清疑水浅是由于光的折射造成的,符合题意。

2. C 解析:A. 杯中的筷子看起来折了,这是光的折射造成的,故A不符合题意;B. 图示的是凸面镜成像现象,是由于光的反射形成的,故B不符合题意;C. 日食是当地球处于太阳和月亮之间时,地球挡住了太阳射向月亮的光线而形成的,这是由光的直线传播形成的,故C符合题意;D. 水中倒影,是一种平面镜成像现象,是由光的反射形成的,故D不符合题意。

3. A 解析:A. 潜望镜是由平面镜组成的,因此是应用了光的反射原理,故A符合题意;B. 小孔成像利用的是光的直线传播,故B不符合题意;C. 光的色散,是由于太阳光照到三棱镜上,被分解为绚丽的七色光,是光的折射形成的;故C不符合题意;D. 放大镜是凸透镜成像,利用的是光的折射,故D不符合题意。

4. D 解析:(1)“举杯邀明月,对影成三人”中的一人是饮酒者本人,另外两“人”是饮酒者形成的影;(2)其中一“人”是人在地面上形成的影子,它是沿直线传播的光被不透明的人挡住,在人后面的地面上光照不到的地方形成影,即地面上的“人”;(3)另一“人”是杯中的“人”,酒面是一个平面镜,人在这个平面镜中成像,此即平面镜成像,它是由光的反射形成的。

5. B 解析:AD. 小孔成像、射向夜空的灯光,是由于光在同一均匀介质中沿直线传播形成的,光沿直线传播的例子有:小孔成像、影子的形成、日食和月食现象等;B. 近视镜利用凹透镜矫正,因此是利用光的折射,光折射的实例还有:筷子在水中弯折、池水变浅、彩虹、海市蜃楼等;C. 是平面镜成像的原理,平面镜成像的原理就是光的反射,我们能够看到不发光的物体也是由于光的反射。

6. 光的折射;光的反射;光在同种均匀介质中沿直线传播

解析:①“海市蜃楼”是因为光的折射形成的;②“池水照明月”就是水面出现月亮的像,属于平面镜成像现象,是光的反射形成的;③“立竿见影”是因为光是沿直线传播形成的。

7. 反射;折射;浅 解析:(1)“湖静映彩霞”是指天上的彩霞在平静的湖面形成的像,属于平面镜成像的现象,故是光的反射现象;(2)“潭清疑水浅”是指由于光的折射,看到水底形成的像,像的位置比物体的实际位置要浅,是光的折射现象。

8. 射到水面的光一部分发生反射,另一部分折射入水里的缘故

解析:当光照到水面上时,只有一部分光发生反射,所以由于光的反射形成的虚像(水中倒影)比实际物体暗一些;

9.

器材 简要操作方法 可能观察到的现象 简单解释

例如:杯、水、笔 ①将杯盛满水;

②将笔放在玻璃杯一侧,从另一侧看笔 笔放大了 盛水玻璃杯相当于放大镜

杯、水、笔 ①将杯盛满水;

②将笔横靠在杯边上 从水面看去,能看到水中笔的倒影 平面镜成像

杯、水、笔 ①将杯盛满水;

②将笔竖直插入杯内的水中 从侧面看去,笔变“粗”了 由于光的折射现象形成的

揭秘平面镜成像的特点同步练习

(答题时间:15分钟)

1. 室内游泳池上方离水面6m处有一盏灯,从池边看到灯在水中的倒影正好贴在池底上,则池中水的实际深度应( )

A. 小于6m B. 等于6m C. 大于6m D. 无法判定

2. 如果你看到平面镜中的电子钟显示的时间如图所示,则实际时间为( )

A. 25:20 B. 20:52 C. 02:52 D. 05:25

3. 平面镜的镜面是平的,而有些镜子的表面却是曲面,如图所示,(a)、(b)分别是________和________,汽车的后视镜通常用图________中的面镜,因为它与平面镜相比,能扩大视野。

4. 小明同学站在竖直放置的大平面镜前1m处,他在镜中的像高1.6m,当他沿垂直镜面的方向后退1m后,他在镜中的像高是________m,镜中的像与他之间的距离是________m。

5. 观测日全食不能用肉眼直接对着太阳,如果没有专用的太阳滤镜,可采用如下的两种简便方法。方法一:准备一盆黑墨水置于阳光下,在脸盆中观察太阳的像,这是利用了________成像原理;方法二:将手指展开,互相垂直叠放,对着阳光,在白纸上观察太阳的像,这利用了________成像原理。

6.(盘锦)某小组的同学在“探究平面镜成像的特点”时,将点燃的蜡烛A放在玻璃板的一侧,看到玻璃板后有蜡烛A的像(如图甲)。

(1)此时用另一个完全相同的蜡烛B在玻璃板后的纸面上来回移动,发现无法让它与蜡烛A的像完全重合,你分析出现这种情况的原因可能是________________;

(2)解决上面的问题后,蜡烛B与蜡烛A的像能够完全重合,说明________________;

(3)图乙是他们经过三次实验后,在白纸上记录的像与物对应点的位置,他们利用和处理这张“白纸”上的信息得出了实验的结论是:①______________;②_______________;

(4)他们发现,旁边一组同学是将玻璃板和蜡烛放在方格纸上进行实验的,你认为选择白纸和方格纸中哪一种更好?________。

7.(茂名)如图(甲)所示是小明利用透明玻璃板“探究平面镜成像特点”的实验装置。

(l)实验中选择两根完全一样的蜡烛A?和C,是为了比较像与物的________关系;

(2)实验时,小明应在________(填“A”或“B”)侧观察蜡烛A经玻璃板所成的像;

(3)图(乙)是小明测蜡烛的像B离玻璃板最近处到玻璃板的距离为________cm;

(4)小明将蜡烛A逐渐远离玻璃板时,它的像的大小将________(填“变大”、“不变”或“变小”);

(5)细心的小芳透过玻璃观察蜡烛A的像时,看到在像B处的后面还有一个较模糊、与像B有部分重叠的像,出现两个像的原因是________________________。

8. 根据日常生活经验,小明同学确定平面镜所成的像肯定在平面镜的后方,但具体在什么位置不能确定,经过认真思考、查阅资料,小明设置出探究实验,装置图如图所示。

(1)图示小明选用的平面镜是________(选填“穿衣镜”、“铜镜”或“玻璃”),利用其既能________光线,也能透射光线的特点;

(2)实验选用橡皮泥的作用是________(选填“装饰平面镜”、“固定平面镜”或“增强平面镜的透光性”),此过程需要注意的是____________;

(3)小明选取2枚相同的棋子,其中一枚用作__________________,另一枚的作用是________________________________。

揭秘平面镜成像的特点同步练习参考答案

1. C 解析:如图所示:

由于水面是平面镜,灯离水面6m,水中灯的像离水面也是6m,而人看到的池底是折射形成的虚像,比真实的池底偏高,由题意可知池底的像离水面6m,所以池底离水面的距离大于6m。

2. D 解析:∵是从镜子中看,∴对称轴为竖直方向的直线,∵2的对称数字是5,镜子中数字的顺序与实际数字顺序相反,∴这时的时刻应是05:25。

3. 凹面镜;凸面镜;b 解析:a图能看出,该面镜对光线有会聚作用,所以是凹面镜;b图能看出,该面镜对光线有发散作用,所以是凸面镜;汽车的后视镜通常用凸面镜,因为它与平面镜相比,能扩大视野。

4. 1.6;4 解析:因平面镜成像时像和物体形状、大小相同,所以身高为1.6m的小明同学,则他在镜中的像的高度也是1.6m;

因平面镜成像时物距等于像距,所以小明同学站在竖直放置的平面镜前1m处时,此时物距为1m,则像距也为1m;

当后退1m,此时物距为1m+1m=2m,像距也为2m 像与人的距离为物距与像距之和,为4m,像的高度不变,仍然为1.6m。

5. 平面镜;小孔 解析:(1)将一盆黑墨水置于阳光下,水面相当于平面镜,太阳在水面成像,应用了平面镜成像原理;

(2)手指间的缝隙形成小孔,太阳经小孔在白纸上成像,应用了小孔成像的原理。

6. (1)玻璃板与桌面不垂直;(2)像与物体的大小相等;(3)①像与物到镜面的距离相等;②像与物的连线与镜面垂直;(4)方格纸

解析:(1)实验时玻璃板要竖直放置,即垂直于桌面,如果不竖直,不论怎样移动后面的蜡烛都不可能与前面蜡烛的像完全重合,就无法比较像与物的大小;

(2)实验时用完全一样的蜡烛是为了比较物体与像的大小关系。蜡烛B与蜡烛A的像能够完全重合,说明像与物体的大小相等;

(3)本实验是探究、验证平面镜成像的特点,所成的像是虚像;像和物体各对应点的连线与平面镜垂直;像和物体各对应点到平面镜间距离相等。他们下一步应该连接像与物的对应点,判断连线与镜面是否垂直;通过归纳处理即可得出如下结论:物和像的连线与镜面垂直,物体和像到镜面的距离相等;

(4)因为使用方格纸可以直接在纸上判断物体与像之间的位置关系,不用再进行测量,从而使实验步骤更加简单,所以选用方格纸比选用白纸好。

7.(1)大小 (2)A (3)2.35 (4)不变 (5)玻璃的两个表面同时反射,每个表面成一个像

解析:(1)实验中选择两根完全一样的蜡烛A和B,是为了比较物与像的大小关系;

(2)平面镜成的像是光的反射形成的,A蜡烛发出的光线经玻璃板反射,被人眼接收,才能看到像,故眼睛在A蜡烛所在这一侧;

(3)由图可知,刻度尺的分度值为1mm,则蜡烛的像B离玻璃板最近处到玻璃板的距离为2.35cm;

(4)由平面镜成像特点知:如果将蜡烛A向远离镜面的方向移动,那么它的像将向远离镜面的方向移动,由于像的大小与物体等大,所以无论如何移动蜡烛,像的大小都不会变;

(5)由于像是由光的反射形成的,而普通玻璃的两面都能反射光,能成两个像,所以通过玻璃板该同学看到了同一个蜡烛的两个像。

8.(1)玻璃;反射;(2)固定平面镜;平面镜要与水平桌面垂直;(3)物;比较像与物的大小及确定像的位置

解析:(1)图示小明选用的平面镜是玻璃,利用其既能反射光线,能成前面物体的像,同时也能透射光线,便于确定后面物体的位置;

(2)实验选用橡皮泥的作用是固定平面镜;此过程需要注意的是平面镜要与水平桌面垂直,否则不能成像;

(3)小明选取2枚相同的棋子,其中一枚用作物,另一枚的用作像,便于比较像与物体的大小即确定像的位置。

光的折射同步练习

(答题时间:15分钟)

1.(济南模拟)如图所示,小明用鱼叉去叉所看到的鱼,老王则用手电筒去照亮所看到的鱼,有关两人的做法中正确的是( )

A. 小明应叉“鱼”的下方,老王应对准“鱼”照

B. 小明和老王都应对准“鱼”叉和照

C. 小明和老王都应对准“鱼”的下方叉和照

D. 小明应对准“鱼”叉,老王对“鱼”的下方照

2.(烟台)如图所示,将刻度尺斜插入水中,从水面上看去,水中尺子的刻度情况( )

A. 变得疏了 B. 变得密了

C. 一部分变疏一部分变密 D. 疏密没有变化

3. 小红在家做了这样一个实验:把一枚硬币放在一个没有盛水的碗底,把碗放在桌子上并慢慢向远处推移,直到眼睛刚好看不到为止,保持头部不动,缓缓地向碗中倒水,倒着、倒着,怪事出现了,小红又重新看到碗底的硬币,小红想用作图的方法来解释这个现象,以下的四幅光路图中,能对上述现象做出正确解释的是( )

A. B.

C. D.

4. 早晨,我们看见太阳的视位置比它的实际位置要高一些(如图所示),这是光的________现象;当一个人逐渐向平面镜靠近时,他的像将________(填“变大”、“变小”“不变”)。

5. 如图中两图分别表示宏烨同学站在岸上和水中的情况,对比两图可观察到的现象是________________________,这现象说明光从________射向________时发生了________;若小红潜入水中观察到岸上的树,和实际的树相比要________。(填“变高”、“变矮”、“不变”)

6. 如图,不透明容器底部A处有一光源,没水时在侧壁B处形成一亮斑,当向容器中加水至CD处时,亮斑在B点的________(上方/原处/下方);当水面到达EF时,眼睛看到亮斑在B点的________(上方/原处/下方)。

7. 根据课堂上的演示实验,我们总结出了“光从空气斜射入水中或其他介质中时,折射光线向法线偏折”,某同学利用水槽、光源、光屏作了几次实验,结果如图所示,根据该同学的探究结果,可总结出:

(1)比较图A、B、C、D可得:折射光线和入射光线在法线的________(填“同侧”或“两侧”);

(2)比较图A、B、C可得:折射角随入射角增大而________(填“增大”、“减小”或“不变”);

(3)比较图C、D可得:________________________;

(4)图E说明:________________________________________。

8. 如图所示,张明把筷子插入水杯中发现筷子好像在水面处折断了,于是他想探究“光的折射规律”。?

【提出问题】光从空气斜射入水中遵循什么规律?

【猜想】A。光从空气斜射入水中折射角大于入射角;?

B. 光从空气斜射入水中折射角小于入射角。?

(1)为了更清晰地观察到水中光路,可以采用的方法是________;

(2)张明通过实验得出下表中的四组数据:根据表中数据分析可验证猜想________是正确的,当入射角增大时折射角________(选填“增大”或“减小”);若光从水斜射入空气中,则折射角________入射角(选填“大于”或“小于”);

次数 1 2 3 4

入射角 30° 45° 60° 0°

折射角 25° 40° 55° 0°

(3)通过分析实验,你能归纳出光的折射有什么规律吗?(至少两条)

①________________________________________;

②________________________________________。

光的折射同步练习参考答案

1. A 解析:(1)水中的鱼反射的光由水斜射入空气时发生折射,折射角大于入射角,折射光线远离法线,向水面偏折,小明逆着折射光线看去,看到的“鱼”实际上是由于光的折射形成的鱼的虚像,比鱼的实际位置浅,因此叉鱼要对准“鱼”的下方;(2)在光的折射中,光路是可逆的,因此老王将电筒光对着看到的“鱼”射入,就能照亮真实的鱼。

2. B 解析:(1)将尺子斜插入水中时,从水面看水中的尺子,尺子反射的光经水面折射进入我们的眼睛,折射角大于入射角;(2)眼睛逆着折射光线看去,误认为光是沿直线传播的,会感到尺子的位置比实际位置高一些,看起来是向上弯折了,因此它的刻度就显得密了。

3. B 解析:根据光的折射定律,当光从空气斜射入水中或其他介质中时,折射光线向法线方向偏折,当我们用眼睛看水中物体时,物体所反射的光进入到了我们的眼睛,才看清物体。如图所示,此时的法线为垂直于MN的那条虚线。

4. 折射、不变 解析:已知光在真空中传播的速度比在空气中略快,光线由密度相对较大的介质中形成的折射角大于在密度较小的介质中的入射角;反之光线由密度大的射向密度小的介质时,折射角应小于入射角,所以太阳的实际位置应比看到的位置低;平面镜成像时无论物距与像距怎么改变,物与像的大小始终是相同的。

5. 在水中时腿变短了;水中;空气;折射;高 解析:宏烨的腿在水里反射的光线由水斜射入空气时,发生折射,折射角大于入射角,折射光线远离法线,向水面偏折,人眼逆着折射光线看去,认为腿在折射光线的反向延长线上,因此我们看到的腿比实际的腿短;

潜入水中看岸上的景物,是景物反射的光斜射到水面时,发生折射进入水中,此时折射光线靠近法线,进入人的眼睛,而人由于错觉,认为光始终沿直线传播,逆着光的方向看上去而形成的景物的虚像,所以比实际位置高。

6. 下方;上方 解析:(1)往池内注水,水面升至CD位置时,光发生折射,根据折射定律,我们看到的亮斑在B的下方,如图1中B′所示;(2)水面上升至EF位置时,光线先在水池壁反射,再折射出水面,根据反射定律和折射定律,我们看到的亮斑在B点上方,如图2中B″所示。

7. (1)两侧;(2)增大;(3)光路具有可逆性;(4)当光垂直射向透明介质时,光的传播方向不变

解析:(1)比较图A、B、C、D可得:折射光线和入射光线在法线的两侧;

(2)比较图A、B、C可得:折射角随入射角增大而增大;

(3)比较图C、D可得:光路具有可逆性;

(4)图E说明:当光垂直射向透明介质时,光的传播方向不变。

8.(1)向水中加几滴牛奶;(2)B;增大;大于;(3)①当光从空气斜射入水或其他介质中时,折射角小于入射角;②当光线垂直射向介质表面时,传播方向不改变,折射角等于入射角。

解析:(1)由于光线在无色的水中是看不到的,故可向水中加几滴牛奶,即可看到入射光线和反射光线;

(2)从图中知,折射角小于入射角,当入射角增大时,折射角和反射角都在增大;根据表中数据分析可验证猜想光从空气斜射入水中折射角小于入射角是正确的;根据光路的可逆性,若光从水斜射入空气中,折射角要大于入射角;

(3)通过分析实验,可知:①当光从空气斜射入水或其他介质中时,折射角小于入射角;②当光线垂直射向介质表面时,传播方向不改变,折射角等于入射角。

辨别三大光现象同步练习

(答题时间:15分钟)

1.(塘沽区二模)下表列出的四种光学现象中对应的物理知识正确的是( )

光学现象 物理知识

A 小孔成像 光的色散

B 桥在水中形成“倒影” 光的直线传播

C 雨后天空出现的彩虹 光的反射

D 潭清疑水浅 光的折射

A. A B. B C. C D. D

2. 下列各种现象中,由于光的直线传播的是( )

A. 杯中的筷子 B. 汽车观后镜 C. 日食 D. 水中倒影

3.(哈尔滨)如图所示的四个情景中能用光的反射定律解释的是( )

A. 潜望镜 B. 小孔成像 C. 光的色散 D. 放大镜

4. 李白在《月下独酌》一诗中写道“举杯邀明月,对影成三人”,诗中三人除李白本人外,另“两人”是由光现象产生的,分别是酒杯中的“人”、在地上的“影”,这“两人”所涉及的光现象是( )

A. 光的折射和光的反射 B. 光的折射和光的直线传播

C. 光的反射和光的色散 D. 光的反射和光的直线传播

5.(重庆)如图所示中,属于光的折射现象是( )

A. 小孔成像 B. 近视镜矫正视力 C. 水鸟的倒影 D. 射向夜空的灯光

6. 下列词句都出自我国古代的文学作品,请用简要的语言阐述其中所包含的物理知识。

(1)海市蜃楼________;

(2)池水照明月________;

(3)立竿见影________________________。

7. “湖静映彩霞”和“潭清疑水浅”分别叙述了两种物理现象,前句说的是光的________;后者说的是光的________,“疑水浅”的意思是站在湖边向湖底看,觉得湖底比实际的________一些。

8. 观察水边风景时,总会发现“倒影”部分比景物本身暗一些,这是由于:

_________________________________________________________。

9. 给你一个圆柱形平底玻璃杯、一桶水、一支笔、一张纸、一小勺奶粉、一把激光手电筒,请你选择以上器材设计出两个不同的光学实验,并按以下要求填写

器材 简要操作方法 可能观察到的

现象 简单解释

例如:杯、水、笔 ①将杯盛满水;

②将笔放在玻璃杯一侧,从另一侧看笔 笔放大了 盛水玻璃杯相当于放大镜

? ? ? ?

? ? ? ?

辨别三大光现象同步练习参考答案

1. D 解析:A. 小孔成像是由光的直线传播形成的,不符合题意;B. 水中倒影,属于平面镜成像,是由于光的反射形成的,不符合题意;C. 雨过天晴时,常在天空出现彩虹,这是太阳光通过悬浮在空气中细小的水珠折射而成的,白光经水珠折射以后,分成各种彩色光,这种现象叫做光的色散现象,所以说雨后的天空出现彩虹是由光的色散形成的,不符合题意;D. 潭清疑水浅是由于光的折射造成的,符合题意。

2. C 解析:A. 杯中的筷子看起来折了,这是光的折射造成的,故A不符合题意;B. 图示的是凸面镜成像现象,是由于光的反射形成的,故B不符合题意;C. 日食是当地球处于太阳和月亮之间时,地球挡住了太阳射向月亮的光线而形成的,这是由光的直线传播形成的,故C符合题意;D. 水中倒影,是一种平面镜成像现象,是由光的反射形成的,故D不符合题意。

3. A 解析:A. 潜望镜是由平面镜组成的,因此是应用了光的反射原理,故A符合题意;B. 小孔成像利用的是光的直线传播,故B不符合题意;C. 光的色散,是由于太阳光照到三棱镜上,被分解为绚丽的七色光,是光的折射形成的;故C不符合题意;D. 放大镜是凸透镜成像,利用的是光的折射,故D不符合题意。

4. D 解析:(1)“举杯邀明月,对影成三人”中的一人是饮酒者本人,另外两“人”是饮酒者形成的影;(2)其中一“人”是人在地面上形成的影子,它是沿直线传播的光被不透明的人挡住,在人后面的地面上光照不到的地方形成影,即地面上的“人”;(3)另一“人”是杯中的“人”,酒面是一个平面镜,人在这个平面镜中成像,此即平面镜成像,它是由光的反射形成的。

5. B 解析:AD. 小孔成像、射向夜空的灯光,是由于光在同一均匀介质中沿直线传播形成的,光沿直线传播的例子有:小孔成像、影子的形成、日食和月食现象等;B. 近视镜利用凹透镜矫正,因此是利用光的折射,光折射的实例还有:筷子在水中弯折、池水变浅、彩虹、海市蜃楼等;C. 是平面镜成像的原理,平面镜成像的原理就是光的反射,我们能够看到不发光的物体也是由于光的反射。

6. 光的折射;光的反射;光在同种均匀介质中沿直线传播

解析:①“海市蜃楼”是因为光的折射形成的;②“池水照明月”就是水面出现月亮的像,属于平面镜成像现象,是光的反射形成的;③“立竿见影”是因为光是沿直线传播形成的。

7. 反射;折射;浅 解析:(1)“湖静映彩霞”是指天上的彩霞在平静的湖面形成的像,属于平面镜成像的现象,故是光的反射现象;(2)“潭清疑水浅”是指由于光的折射,看到水底形成的像,像的位置比物体的实际位置要浅,是光的折射现象。

8. 射到水面的光一部分发生反射,另一部分折射入水里的缘故

解析:当光照到水面上时,只有一部分光发生反射,所以由于光的反射形成的虚像(水中倒影)比实际物体暗一些;

9.

器材 简要操作方法 可能观察到的现象 简单解释

例如:杯、水、笔 ①将杯盛满水;

②将笔放在玻璃杯一侧,从另一侧看笔 笔放大了 盛水玻璃杯相当于放大镜

杯、水、笔 ①将杯盛满水;

②将笔横靠在杯边上 从水面看去,能看到水中笔的倒影 平面镜成像

杯、水、笔 ①将杯盛满水;

②将笔竖直插入杯内的水中 从侧面看去,笔变“粗”了 由于光的折射现象形成的

同课章节目录

- 第一章 走进物理世界

- 1 希望你喜爱物理

- 2 测量长度和时间

- 3 长度和时间测量的应用

- 4 尝试科学探究

- 第二章 声音与环境

- 1 我们怎样听见声音

- 2 我们怎样区分声音

- 3 我们怎样区分声音(续)

- 4 让声音为人类服务

- 第三章 光和眼睛

- 1 光世界巡行

- 2 探究光的反射规律

- 3 探究平面镜成像特点

- 4 探究光的折射规律

- 5 奇妙的透镜

- 6 探究凸透镜成像规律

- 7 眼睛与光学仪器

- 第四章 物质形态及其变化

- 1 从地球变暖谈起

- 2 探究汽化和液化的特点

- 3 探究熔化和凝固的特点

- 4 升华和凝华

- 5 水循环与水资源

- 第五章 我们周围的物质

- 1 物体的质量

- 2 探究物质的密度

- 3 密度的应用

- 4 认识物质的一些物理属性

- 5 点击新材料