统编版语文七年级上册第三单元单元主题阅读同步练习(含答案)

文档属性

| 名称 | 统编版语文七年级上册第三单元单元主题阅读同步练习(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 2.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-09-13 11:01:14 | ||

图片预览

文档简介

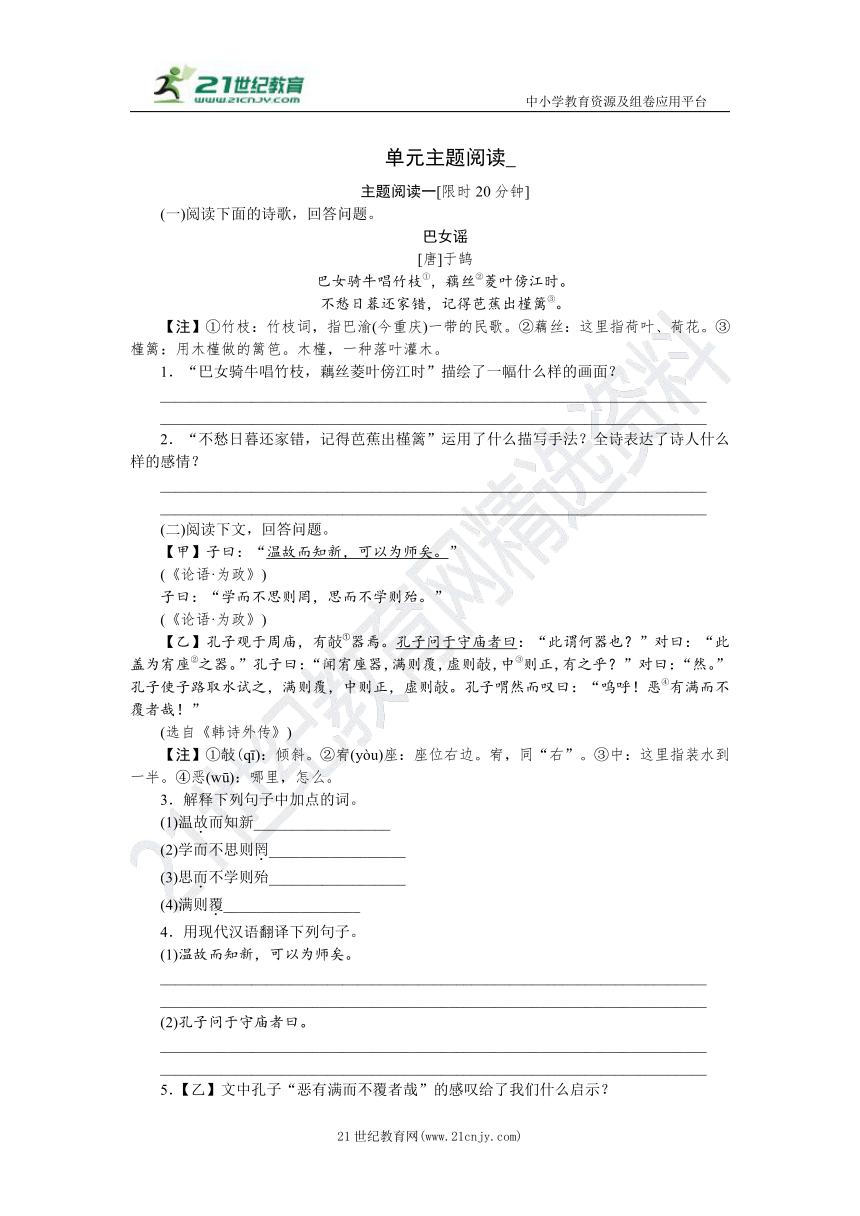

单元主题阅读_

主题阅读一[限时20分钟]

(一)阅读下面的诗歌,回答问题。

巴女谣

[唐]于鹄

巴女骑牛唱竹枝①,藕丝②菱叶傍江时。

不愁日暮还家错,记得芭蕉出槿篱③。

【注】①竹枝:竹枝词,指巴渝(今重庆)一带的民歌。②藕丝:这里指荷叶、荷花。③槿篱:用木槿做的篱笆。木槿,一种落叶灌木。

1.“巴女骑牛唱竹枝,藕丝菱叶傍江时”描绘了一幅什么样的画面?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

2.“不愁日暮还家错,记得芭蕉出槿篱”运用了什么描写手法?全诗表达了诗人什么样的感情?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(二)阅读下文,回答问题。

【甲】子曰:“温故而知新,可以为师矣。”

(《论语·为政》)

子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。”

(《论语·为政》)

【乙】孔子观于周庙,有敧①器焉。孔子问于守庙者曰:“此谓何器也?”对曰:“此盖为宥座②之器。”孔子曰:“闻宥座器,满则覆,虚则敧,中③则正,有之乎?”对曰:“然。”孔子使子路取水试之,满则覆,中则正,虚则敧。孔子喟然而叹曰:“呜呼!恶④有满而不覆者哉!”

(选自《韩诗外传》)

【注】①敧(qī):倾斜。②宥(yòu)座:座位右边。宥,同“右”。③中:这里指装水到一半。④恶(wū):哪里,怎么。

3.解释下列句子中加点的词。

(1)温故而知新__________________

(2)学而不思则罔__________________

(3)思而不学则殆__________________

(4)满则覆__________________

4.用现代汉语翻译下列句子。

(1)温故而知新,可以为师矣。

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(2)孔子问于守庙者曰。

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

5.【乙】文中孔子“恶有满而不覆者哉”的感叹给了我们什么启示?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

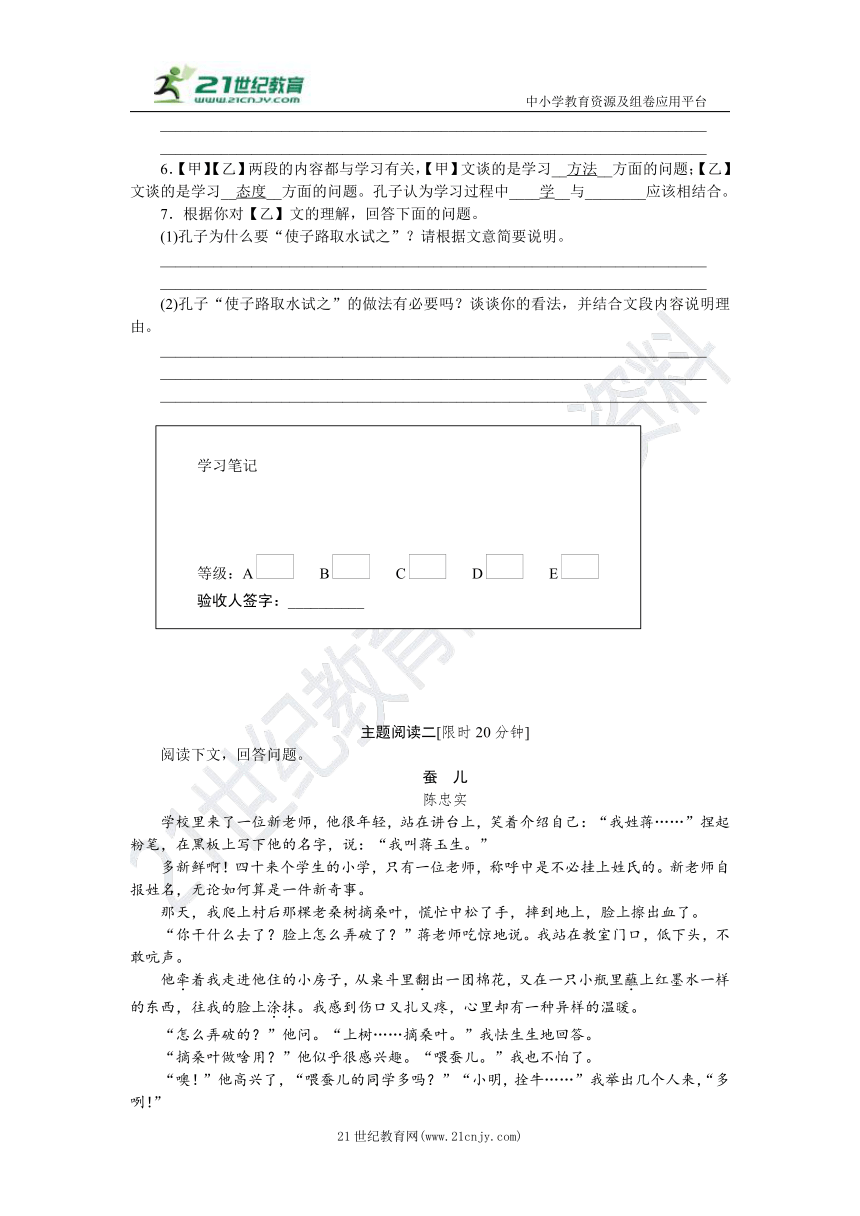

6.【甲】【乙】两段的内容都与学习有关,【甲】文谈的是学习__方法__方面的问题;【乙】文谈的是学习__态度__方面的问题。孔子认为学习过程中____学__与________应该相结合。

7.根据你对【乙】文的理解,回答下面的问题。

(1)孔子为什么要“使子路取水试之”?请根据文意简要说明。

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(2)孔子“使子路取水试之”的做法有必要吗?谈谈你的看法,并结合文段内容说明理由。

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

学习笔记

等级:A B C D E

验收人签字:__________

主题阅读二[限时20分钟]

阅读下文,回答问题。

蚕 儿

陈忠实

学校里来了一位新老师,他很年轻,站在讲台上,笑着介绍自己:“我姓蒋……”捏起粉笔,在黑板上写下他的名字,说:“我叫蒋玉生。”

多新鲜啊!四十来个学生的小学,只有一位老师,称呼中是不必挂上姓氏的。新老师自报姓名,无论如何算是一件新奇事。

那天,我爬上村后那棵老桑树摘桑叶,慌忙中松了手,摔到地上,脸上擦出血了。

“你干什么去了?脸上怎么弄破了?”蒋老师吃惊地说。我站在教室门口,低下头,不敢吭声。

他牵着我走进他住的小房子,从桌斗里翻出一团棉花,又在一只小瓶里蘸上红墨水一样的东西,往我的脸上涂抹。我感到伤口又扎又疼,心里却有一种异样的温暖。

“怎么弄破的?”他问。“上树……摘桑叶。”我怯生生地回答。

“摘桑叶做啥用?”他似乎很感兴趣。“喂蚕儿。”我也不怕了。

“噢!”他高兴了,“喂蚕儿的同学多吗?”“小明,拴牛……”我举出几个人来,“多咧!”

他高兴了,笑眯眯的眼睛里,闪出活泼的好奇的光彩,“你们养蚕干什么?”

“给墨盒儿做垫子。”我话又多了,“把蚕儿放在一个空盒里,它就网出一片薄丝来了。”

“多有意思!”他高兴了,“把大家的蚕养在一起,搁到我这里,课后咱们去摘桑叶,给同学们每人网一张丝片儿,铺墨盒,你愿意吗?”

“好哇!”我高兴地从椅子上跳下来。

于是,他领着我们满山沟跑,摘桑叶。有时候,他从坡上滑倒了,青草的绿色汁液粘到裤子上,也不在乎。

三天之后,有两三条蚕儿爬到竹箩沿儿上来,浑身金黄透亮,扬着头,摇来摆去,斯斯文文的像吟诗。它要网茧儿咧!

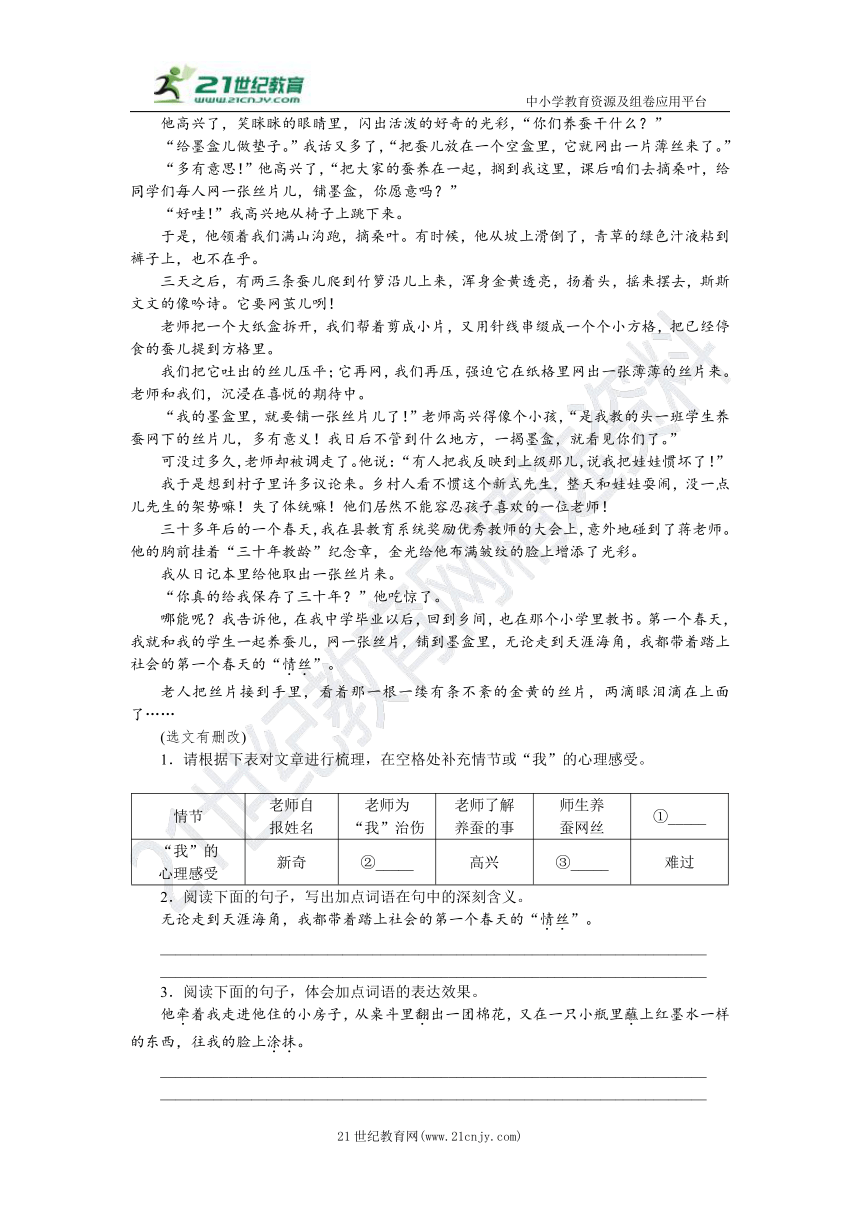

老师把一个大纸盒拆开,我们帮着剪成小片,又用针线串缀成一个个小方格,把已经停食的蚕儿提到方格里。

我们把它吐出的丝儿压平;它再网,我们再压,强迫它在纸格里网出一张薄薄的丝片来。老师和我们,沉浸在喜悦的期待中。

“我的墨盒里,就要铺一张丝片儿了!”老师高兴得像个小孩,“是我教的头一班学生养蚕网下的丝片儿,多有意义!我日后不管到什么地方,一揭墨盒,就看见你们了。”

可没过多久,老师却被调走了。他说:“有人把我反映到上级那儿,说我把娃娃惯坏了!”

我于是想到村子里许多议论来。乡村人看不惯这个新式先生,整天和娃娃耍闹,没一点儿先生的架势嘛!失了体统嘛!他们居然不能容忍孩子喜欢的一位老师!

三十多年后的一个春天,我在县教育系统奖励优秀教师的大会上,意外地碰到了蒋老师。他的胸前挂着“三十年教龄”纪念章,金光给他布满皱纹的脸上增添了光彩。

我从日记本里给他取出一张丝片来。

“你真的给我保存了三十年?”他吃惊了。

哪能呢?我告诉他,在我中学毕业以后,回到乡间,也在那个小学里教书。第一个春天,我就和我的学生一起养蚕儿,网一张丝片,铺到墨盒里,无论走到天涯海角,我都带着踏上社会的第一个春天的“情丝”。

老人把丝片接到手里,看着那一根一缕有条不紊的金黄的丝片,两滴眼泪滴在上面了……

(选文有删改)

1.请根据下表对文章进行梳理,在空格处补充情节或“我”的心理感受。

情节

老师自

报姓名

老师为

“我”治伤

老师了解

养蚕的事

师生养

蚕网丝

①_____

“我”的

心理感受

新奇

②_____

高兴

③_____

难过

2.阅读下面的句子,写出加点词语在句中的深刻含义。

无论走到天涯海角,我都带着踏上社会的第一个春天的“情丝”。

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

3.阅读下面的句子,体会加点词语的表达效果。

他牵着我走进他住的小房子,从桌斗里翻出一团棉花,又在一只小瓶里蘸上红墨水一样的东西,往我的脸上涂抹。

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

4.本文以“蚕儿”为题,试体会其妙处。

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

学习笔记

等级:A B C D E

验收人签字:__________

参考答案

主题阅读一

1.描绘了一幅恬静闲雅的巴女放牛图,夏天的傍晚,江上菱叶铺展,随波荡漾,一个天真伶俐的巴江女孩骑在牛背上,放声唱着山歌。 2.这两句运用了细节描写的手法,描写了巴女的心态。全诗通过对川江农家日出而作、日落而息的恬静生活的描绘,表达了作者对这种田园生活的热爱。

3.(1)学过的知识。 (2)迷惑,意思是感到迷茫而无所适从。 (3)连词,表转折。 (4)翻倒。 4.(1)温习学过的知识,可以得到新的理解和体会,这样就可以成为老师了。 (2)孔子问守庙的人说。 5.一个人要谦虚,不要自满,即所谓“满招损,谦受益”。 6.方法 态度 学 思 7.(1)孔子要(想)验证宥座之器(敧器)的特点。 (2)(示例)我认为有必要。因为孔子虽然听说过,但并没有亲眼见过,只有亲自验证过后才能够确认是否属实,即所谓“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”。

主题阅读二

1.①老师被调走 ②温暖 ③喜悦 2.情丝:一方面实指“我”和学生网出的第一张丝片;另一方面“丝”与“思”谐音,因此,这里还指“我”对蒋老师的思念之情、“我”与学生结下的深厚情谊以及“我”对教育事业的热爱之情。 3.这句话中用“牵”“翻”“蘸”“涂抹”一系列动作描写,细致传神地写出了老师为“我”处理伤口的过程,表现了老师对学生的关爱,也写出了孩子内心感到的温暖。 4.①结构上:“蚕儿”贯穿全文,是行文的线索。②内容上:本文写的是老师,以蚕儿喻老师,意味深长。③情感上:作者借蚕儿表达对像春蚕吐丝一样默默奉献的老师的赞美,同时表达了“我”对“怎样做老师”的思考。

主题阅读一[限时20分钟]

(一)阅读下面的诗歌,回答问题。

巴女谣

[唐]于鹄

巴女骑牛唱竹枝①,藕丝②菱叶傍江时。

不愁日暮还家错,记得芭蕉出槿篱③。

【注】①竹枝:竹枝词,指巴渝(今重庆)一带的民歌。②藕丝:这里指荷叶、荷花。③槿篱:用木槿做的篱笆。木槿,一种落叶灌木。

1.“巴女骑牛唱竹枝,藕丝菱叶傍江时”描绘了一幅什么样的画面?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

2.“不愁日暮还家错,记得芭蕉出槿篱”运用了什么描写手法?全诗表达了诗人什么样的感情?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(二)阅读下文,回答问题。

【甲】子曰:“温故而知新,可以为师矣。”

(《论语·为政》)

子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。”

(《论语·为政》)

【乙】孔子观于周庙,有敧①器焉。孔子问于守庙者曰:“此谓何器也?”对曰:“此盖为宥座②之器。”孔子曰:“闻宥座器,满则覆,虚则敧,中③则正,有之乎?”对曰:“然。”孔子使子路取水试之,满则覆,中则正,虚则敧。孔子喟然而叹曰:“呜呼!恶④有满而不覆者哉!”

(选自《韩诗外传》)

【注】①敧(qī):倾斜。②宥(yòu)座:座位右边。宥,同“右”。③中:这里指装水到一半。④恶(wū):哪里,怎么。

3.解释下列句子中加点的词。

(1)温故而知新__________________

(2)学而不思则罔__________________

(3)思而不学则殆__________________

(4)满则覆__________________

4.用现代汉语翻译下列句子。

(1)温故而知新,可以为师矣。

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(2)孔子问于守庙者曰。

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

5.【乙】文中孔子“恶有满而不覆者哉”的感叹给了我们什么启示?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

6.【甲】【乙】两段的内容都与学习有关,【甲】文谈的是学习__方法__方面的问题;【乙】文谈的是学习__态度__方面的问题。孔子认为学习过程中____学__与________应该相结合。

7.根据你对【乙】文的理解,回答下面的问题。

(1)孔子为什么要“使子路取水试之”?请根据文意简要说明。

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(2)孔子“使子路取水试之”的做法有必要吗?谈谈你的看法,并结合文段内容说明理由。

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

学习笔记

等级:A B C D E

验收人签字:__________

主题阅读二[限时20分钟]

阅读下文,回答问题。

蚕 儿

陈忠实

学校里来了一位新老师,他很年轻,站在讲台上,笑着介绍自己:“我姓蒋……”捏起粉笔,在黑板上写下他的名字,说:“我叫蒋玉生。”

多新鲜啊!四十来个学生的小学,只有一位老师,称呼中是不必挂上姓氏的。新老师自报姓名,无论如何算是一件新奇事。

那天,我爬上村后那棵老桑树摘桑叶,慌忙中松了手,摔到地上,脸上擦出血了。

“你干什么去了?脸上怎么弄破了?”蒋老师吃惊地说。我站在教室门口,低下头,不敢吭声。

他牵着我走进他住的小房子,从桌斗里翻出一团棉花,又在一只小瓶里蘸上红墨水一样的东西,往我的脸上涂抹。我感到伤口又扎又疼,心里却有一种异样的温暖。

“怎么弄破的?”他问。“上树……摘桑叶。”我怯生生地回答。

“摘桑叶做啥用?”他似乎很感兴趣。“喂蚕儿。”我也不怕了。

“噢!”他高兴了,“喂蚕儿的同学多吗?”“小明,拴牛……”我举出几个人来,“多咧!”

他高兴了,笑眯眯的眼睛里,闪出活泼的好奇的光彩,“你们养蚕干什么?”

“给墨盒儿做垫子。”我话又多了,“把蚕儿放在一个空盒里,它就网出一片薄丝来了。”

“多有意思!”他高兴了,“把大家的蚕养在一起,搁到我这里,课后咱们去摘桑叶,给同学们每人网一张丝片儿,铺墨盒,你愿意吗?”

“好哇!”我高兴地从椅子上跳下来。

于是,他领着我们满山沟跑,摘桑叶。有时候,他从坡上滑倒了,青草的绿色汁液粘到裤子上,也不在乎。

三天之后,有两三条蚕儿爬到竹箩沿儿上来,浑身金黄透亮,扬着头,摇来摆去,斯斯文文的像吟诗。它要网茧儿咧!

老师把一个大纸盒拆开,我们帮着剪成小片,又用针线串缀成一个个小方格,把已经停食的蚕儿提到方格里。

我们把它吐出的丝儿压平;它再网,我们再压,强迫它在纸格里网出一张薄薄的丝片来。老师和我们,沉浸在喜悦的期待中。

“我的墨盒里,就要铺一张丝片儿了!”老师高兴得像个小孩,“是我教的头一班学生养蚕网下的丝片儿,多有意义!我日后不管到什么地方,一揭墨盒,就看见你们了。”

可没过多久,老师却被调走了。他说:“有人把我反映到上级那儿,说我把娃娃惯坏了!”

我于是想到村子里许多议论来。乡村人看不惯这个新式先生,整天和娃娃耍闹,没一点儿先生的架势嘛!失了体统嘛!他们居然不能容忍孩子喜欢的一位老师!

三十多年后的一个春天,我在县教育系统奖励优秀教师的大会上,意外地碰到了蒋老师。他的胸前挂着“三十年教龄”纪念章,金光给他布满皱纹的脸上增添了光彩。

我从日记本里给他取出一张丝片来。

“你真的给我保存了三十年?”他吃惊了。

哪能呢?我告诉他,在我中学毕业以后,回到乡间,也在那个小学里教书。第一个春天,我就和我的学生一起养蚕儿,网一张丝片,铺到墨盒里,无论走到天涯海角,我都带着踏上社会的第一个春天的“情丝”。

老人把丝片接到手里,看着那一根一缕有条不紊的金黄的丝片,两滴眼泪滴在上面了……

(选文有删改)

1.请根据下表对文章进行梳理,在空格处补充情节或“我”的心理感受。

情节

老师自

报姓名

老师为

“我”治伤

老师了解

养蚕的事

师生养

蚕网丝

①_____

“我”的

心理感受

新奇

②_____

高兴

③_____

难过

2.阅读下面的句子,写出加点词语在句中的深刻含义。

无论走到天涯海角,我都带着踏上社会的第一个春天的“情丝”。

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

3.阅读下面的句子,体会加点词语的表达效果。

他牵着我走进他住的小房子,从桌斗里翻出一团棉花,又在一只小瓶里蘸上红墨水一样的东西,往我的脸上涂抹。

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

4.本文以“蚕儿”为题,试体会其妙处。

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

学习笔记

等级:A B C D E

验收人签字:__________

参考答案

主题阅读一

1.描绘了一幅恬静闲雅的巴女放牛图,夏天的傍晚,江上菱叶铺展,随波荡漾,一个天真伶俐的巴江女孩骑在牛背上,放声唱着山歌。 2.这两句运用了细节描写的手法,描写了巴女的心态。全诗通过对川江农家日出而作、日落而息的恬静生活的描绘,表达了作者对这种田园生活的热爱。

3.(1)学过的知识。 (2)迷惑,意思是感到迷茫而无所适从。 (3)连词,表转折。 (4)翻倒。 4.(1)温习学过的知识,可以得到新的理解和体会,这样就可以成为老师了。 (2)孔子问守庙的人说。 5.一个人要谦虚,不要自满,即所谓“满招损,谦受益”。 6.方法 态度 学 思 7.(1)孔子要(想)验证宥座之器(敧器)的特点。 (2)(示例)我认为有必要。因为孔子虽然听说过,但并没有亲眼见过,只有亲自验证过后才能够确认是否属实,即所谓“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”。

主题阅读二

1.①老师被调走 ②温暖 ③喜悦 2.情丝:一方面实指“我”和学生网出的第一张丝片;另一方面“丝”与“思”谐音,因此,这里还指“我”对蒋老师的思念之情、“我”与学生结下的深厚情谊以及“我”对教育事业的热爱之情。 3.这句话中用“牵”“翻”“蘸”“涂抹”一系列动作描写,细致传神地写出了老师为“我”处理伤口的过程,表现了老师对学生的关爱,也写出了孩子内心感到的温暖。 4.①结构上:“蚕儿”贯穿全文,是行文的线索。②内容上:本文写的是老师,以蚕儿喻老师,意味深长。③情感上:作者借蚕儿表达对像春蚕吐丝一样默默奉献的老师的赞美,同时表达了“我”对“怎样做老师”的思考。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首