人教版高中语文选修中国古代诗歌散文欣赏:第一单元《长恨歌》课件(共19 张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版高中语文选修中国古代诗歌散文欣赏:第一单元《长恨歌》课件(共19 张PPT) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 3.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-09-12 20:46:31 | ||

图片预览

文档简介

长恨歌

白居易

白居易去世,唐宣宗李忱以诗“童子解吟长恨曲,胡儿能唱琵琶篇。文章已满行人耳,一度思卿一怆然。” 吊之,其中有“童子解吟长恨曲,胡儿能唱琵琶篇”句,这两句诗当互文来看,童子、胡儿能解吟长恨曲、琵琶篇,同时还能歌唱,说明《琵琶行》《长恨歌》通俗易懂,“童子”“胡儿”都能吟,且在当代便已广泛流传;一千多年后,它依然是珠玉璀璨,散发着永恒的魅力,究其因由,主要在于一个“情”字。今天我们就来学习《长恨歌》,看看这是一种什么样的情?

导入新课

白居易:字乐天 ,号香山居士。唐德宗贞元年间(800)中进士,由校书郎累官至左拾遗。他关心朝政,屡次上书言事,遭权贵忌恨,被贬为江州司马。后历任苏州、杭州刺史,很得民心。官终刑部尚书,世称白香山。文学上,白居易主张“ 文章合为时而著,歌诗合为事而作 ”,肯定诗歌的教育意义和政治作用。他与元稹一起倡导“新乐府运动”,揭露时弊。他的诗分为三类:讽喻诗、感伤诗、闲适诗。其讽喻诗如《新乐府》《秦中吟》,深刻反映了时政弊端与民生疾苦。长篇叙事诗《长恨歌》《琵琶行》有很高的艺术成就。其诗善于叙述,平易通俗,语言浅显,流传广泛。著有《白氏长庆集》。

《长恨歌》是白居易诗作中脍炙人口的名篇,作于元和元年(806),当时诗人正在盩厔县(今陕西周至)任县尉。这首诗是他和友人陈鸿、王质夫同游仙游寺,有感于唐玄宗、杨贵妃的故事而创作的。在这首长篇叙事诗里,作者以精炼的语言,优美的形象,叙事和抒情相结合的手法,叙述了唐玄宗、杨贵妃在安史之乱中的爱情悲剧:他们的爱情被自己酿成的叛乱断送了,正在没完没了地吃着这一精神苦果。唐玄宗、杨贵妃都是历史上的人物,诗人并不拘泥于历史,而是借着历史的一点影子,根据当时人们的传说,街坊的歌唱,从中蜕化出一个回旋曲折、宛转动人的故事,用回环往复、缠绵悱恻的艺术形式,描摹、歌咏出来。由于诗中的故事、人物都是艺术化的,是现实中人的复杂真实的再现,所以能够在历代读者的心中漾起阵阵涟漪。

背景知识

长恨歌

谁恨?

恨什么?

为什么恨?

怎么表现恨?

解题

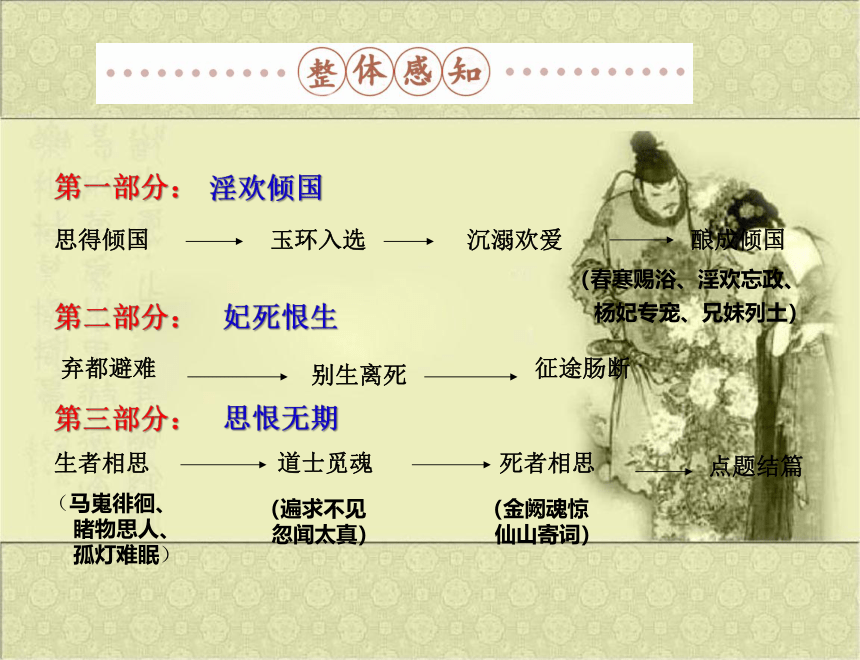

第一部分:

淫欢倾国

思得倾国

玉环入选

沉溺欢爱

酿成倾国

(春寒赐浴、淫欢忘政、

杨妃专宠、兄妹列土)

第二部分:

妃死恨生

弃都避难

别生离死

征途肠断

第三部分:

思恨无期

生者相思

道士觅魂

死者相思

点题结篇

(马嵬徘徊、

睹物思人、

孤灯难眠)

(遍求不见

忽闻太真)

(金阙魂惊

仙山寄词)

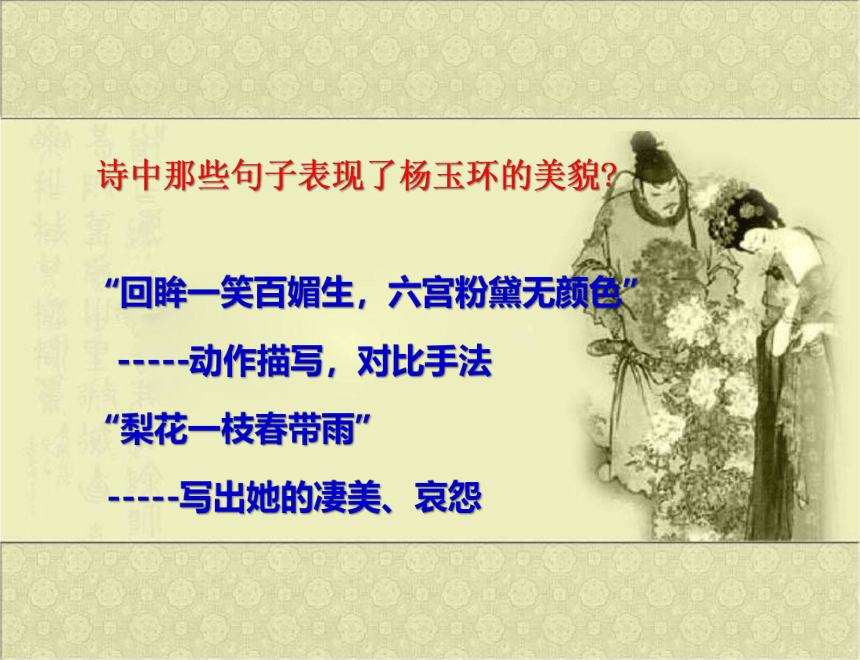

“回眸一笑百媚生,六宫粉黛无颜色”

-----动作描写,对比手法

“梨花一枝春带雨”

-----写出她的凄美、哀怨

诗中那些句子表现了杨玉环的美貌?

清平调三首 李白

其一

云想衣裳花想容,春风拂槛露华浓。

若非群玉山头见,会向瑶台月下逢。

其二

一枝红艳露凝香,云雨巫山枉断肠。

借问汉宫谁得似,可怜飞燕倚新妆。

其三

名花倾国两相欢,长得君王带笑看。

解释春风无限恨,沉香亭北倚阑干。

这三首诗第一首以牡丹比贵妃,歌咏她的美艳;第二首运用

典故,以带露之花比贵妃得宠;第三首兼咏贵妃和牡丹。这组诗

构思精巧,咏花咏人,紧密结合。

“后宫佳丽三千人,

三千宠爱在一身。”

“姊妹弟兄皆列土,

可怜光彩生门户。”

表现唐玄宗对杨贵妃宠爱的句子

谁恨:

恨什么:

唐玄宗和杨贵妃

他们彼此相爱却不能在一起,最终杨贵妃身死,而李隆基退位。

内容小结

1.“汉皇重色思倾国”至“尽日君王看不足。”皇之重色、求色,杨女之美貌、娇媚,杨之得宠,不仅自己“夜专夜” 而且“姊妹弟兄皆列土”。——恨之内因(政治荒废)

2. “渔阳鼙鼓动地来”至“回看血泪相和流。”杨女之死。——恨之直接原因(悲剧的制造者成了悲剧的主人公)

3.“黄埃散漫风萧索”至“魂魄不曾来入梦。”诗人抓住了唐玄宗精神世界里揪心的“恨”,描述了杨贵妃死后唐玄宗在蜀中的寂寞悲伤,路上的追怀忆旧,回宫以后睹物思人,触景生情,一年四季物是人非事事休的种种感触。——皇之长恨

4.“闻道汉家天子使”至“在地愿为连理枝。”让杨女以“玉容寂寞泪阑干,梨花一枝春带雨”的形象在仙境中再现,殷勤迎接汉家的使者,含情脉脉,托物寄词,重申前誓,照应唐玄宗对她的思念,进一步深化、渲染“长恨”的主题。——杨女之长恨

“天长地久有时尽,此恨绵绵无绝期。”——点明题旨,回应开头

为什么恨?

天

人

永

隔

唐玄宗的荒淫误国,引出了政治上的悲剧,反过来又导致了他和杨贵妃的爱情悲剧。悲剧的制造者最后成为悲剧的主人公,这是故事的特殊、曲折处,也是诗中男女主人公之所以要“长恨”的原因。

长恨之原因:

怎样表现恨?

入蜀道路上

归途的思念

玄宗回京后的思念之苦

2.刻画人物生动细腻:

唐玄宗:一方面贪求美色、贪图淫乐、穷奢极欲,另一方面,他的悲剧命运又是令人同情的。

对杨贵妃的描绘、刻划,作者主要抓住了两点:一是她的美貌,一是她对唐玄宗的忠贞。

1.情节曲折多变:

①现实情节和想象情节的结合,使长诗富有传奇和浪漫色彩。

②运用开合起伏的手法,使情节跌宕腾挪,富有变化。

赏析艺术手法

3.熔叙事、抒情、描写于一炉。

叙事、绘景、写人、抒情完美结合,充满浪漫主义色彩。

叙事:虚实相间,曲折婉转;

绘景:随物赋形,借景寄情;

写人:情貌写意,富于个性;

抒情:爱恨交织,曲尽情致。

4.本诗采用七言歌行体,在继承汉代《孔雀东南飞》和初唐四杰七古的基础上别创新调。

主题探究

关于《长恨歌》的主题历来有争议,比较有代表性的观点有三种:

1.讽喻说;

2.爱情说;

3.双重主题说。

李、杨作为爱情的承受者,作者对他们是深表同情的;而李、杨作为爱情悲剧的制造者,作者对他们又是有所谴责的。

双重主题说:

《长恨歌》对李杨爱情悲剧的描写,既有讽刺批判,又有同情歌颂。

1.从作品描写的事件来看,写了两个互为因果的悲剧:

△政治悲剧;作者是持有讽喻态度

△爱情悲剧:作者对李杨悲剧结局的同情和对真挚爱情的赞颂。对第二个悲剧的描写,无论是从篇幅上还是力度上,显然都超过了前者.

2.从作者在诗歌中投入的感情来看,开始虽无疑含有一定的讽喻,但最感人的部分是对李杨爱情的歌颂与同情。

3.从作者本人对《长恨歌》的评价来看,白居易对自己的诗歌分类时,将《长恨歌》归入了感伤类,而不是讽喻类。

“一篇长恨有风情,十首秦吟近正声。”

4.从白居易个人经历来看,有可能是爱情悲剧触发了他的伤感思念之情。

“艳质无由见,寒衾不可亲。何堪最长夜,俱作独眠人。” 《冬至夜怀湘灵》

1.如何评价《长恨歌》的主题?为什么?

2.你认为此诗最美在那些方面?为什么?

3 .诗中写“道士觅魂”和太真“仙山寄词”两个情节,对表现主题有何作用?

思考与练习

白居易

白居易去世,唐宣宗李忱以诗“童子解吟长恨曲,胡儿能唱琵琶篇。文章已满行人耳,一度思卿一怆然。” 吊之,其中有“童子解吟长恨曲,胡儿能唱琵琶篇”句,这两句诗当互文来看,童子、胡儿能解吟长恨曲、琵琶篇,同时还能歌唱,说明《琵琶行》《长恨歌》通俗易懂,“童子”“胡儿”都能吟,且在当代便已广泛流传;一千多年后,它依然是珠玉璀璨,散发着永恒的魅力,究其因由,主要在于一个“情”字。今天我们就来学习《长恨歌》,看看这是一种什么样的情?

导入新课

白居易:字乐天 ,号香山居士。唐德宗贞元年间(800)中进士,由校书郎累官至左拾遗。他关心朝政,屡次上书言事,遭权贵忌恨,被贬为江州司马。后历任苏州、杭州刺史,很得民心。官终刑部尚书,世称白香山。文学上,白居易主张“ 文章合为时而著,歌诗合为事而作 ”,肯定诗歌的教育意义和政治作用。他与元稹一起倡导“新乐府运动”,揭露时弊。他的诗分为三类:讽喻诗、感伤诗、闲适诗。其讽喻诗如《新乐府》《秦中吟》,深刻反映了时政弊端与民生疾苦。长篇叙事诗《长恨歌》《琵琶行》有很高的艺术成就。其诗善于叙述,平易通俗,语言浅显,流传广泛。著有《白氏长庆集》。

《长恨歌》是白居易诗作中脍炙人口的名篇,作于元和元年(806),当时诗人正在盩厔县(今陕西周至)任县尉。这首诗是他和友人陈鸿、王质夫同游仙游寺,有感于唐玄宗、杨贵妃的故事而创作的。在这首长篇叙事诗里,作者以精炼的语言,优美的形象,叙事和抒情相结合的手法,叙述了唐玄宗、杨贵妃在安史之乱中的爱情悲剧:他们的爱情被自己酿成的叛乱断送了,正在没完没了地吃着这一精神苦果。唐玄宗、杨贵妃都是历史上的人物,诗人并不拘泥于历史,而是借着历史的一点影子,根据当时人们的传说,街坊的歌唱,从中蜕化出一个回旋曲折、宛转动人的故事,用回环往复、缠绵悱恻的艺术形式,描摹、歌咏出来。由于诗中的故事、人物都是艺术化的,是现实中人的复杂真实的再现,所以能够在历代读者的心中漾起阵阵涟漪。

背景知识

长恨歌

谁恨?

恨什么?

为什么恨?

怎么表现恨?

解题

第一部分:

淫欢倾国

思得倾国

玉环入选

沉溺欢爱

酿成倾国

(春寒赐浴、淫欢忘政、

杨妃专宠、兄妹列土)

第二部分:

妃死恨生

弃都避难

别生离死

征途肠断

第三部分:

思恨无期

生者相思

道士觅魂

死者相思

点题结篇

(马嵬徘徊、

睹物思人、

孤灯难眠)

(遍求不见

忽闻太真)

(金阙魂惊

仙山寄词)

“回眸一笑百媚生,六宫粉黛无颜色”

-----动作描写,对比手法

“梨花一枝春带雨”

-----写出她的凄美、哀怨

诗中那些句子表现了杨玉环的美貌?

清平调三首 李白

其一

云想衣裳花想容,春风拂槛露华浓。

若非群玉山头见,会向瑶台月下逢。

其二

一枝红艳露凝香,云雨巫山枉断肠。

借问汉宫谁得似,可怜飞燕倚新妆。

其三

名花倾国两相欢,长得君王带笑看。

解释春风无限恨,沉香亭北倚阑干。

这三首诗第一首以牡丹比贵妃,歌咏她的美艳;第二首运用

典故,以带露之花比贵妃得宠;第三首兼咏贵妃和牡丹。这组诗

构思精巧,咏花咏人,紧密结合。

“后宫佳丽三千人,

三千宠爱在一身。”

“姊妹弟兄皆列土,

可怜光彩生门户。”

表现唐玄宗对杨贵妃宠爱的句子

谁恨:

恨什么:

唐玄宗和杨贵妃

他们彼此相爱却不能在一起,最终杨贵妃身死,而李隆基退位。

内容小结

1.“汉皇重色思倾国”至“尽日君王看不足。”皇之重色、求色,杨女之美貌、娇媚,杨之得宠,不仅自己“夜专夜” 而且“姊妹弟兄皆列土”。——恨之内因(政治荒废)

2. “渔阳鼙鼓动地来”至“回看血泪相和流。”杨女之死。——恨之直接原因(悲剧的制造者成了悲剧的主人公)

3.“黄埃散漫风萧索”至“魂魄不曾来入梦。”诗人抓住了唐玄宗精神世界里揪心的“恨”,描述了杨贵妃死后唐玄宗在蜀中的寂寞悲伤,路上的追怀忆旧,回宫以后睹物思人,触景生情,一年四季物是人非事事休的种种感触。——皇之长恨

4.“闻道汉家天子使”至“在地愿为连理枝。”让杨女以“玉容寂寞泪阑干,梨花一枝春带雨”的形象在仙境中再现,殷勤迎接汉家的使者,含情脉脉,托物寄词,重申前誓,照应唐玄宗对她的思念,进一步深化、渲染“长恨”的主题。——杨女之长恨

“天长地久有时尽,此恨绵绵无绝期。”——点明题旨,回应开头

为什么恨?

天

人

永

隔

唐玄宗的荒淫误国,引出了政治上的悲剧,反过来又导致了他和杨贵妃的爱情悲剧。悲剧的制造者最后成为悲剧的主人公,这是故事的特殊、曲折处,也是诗中男女主人公之所以要“长恨”的原因。

长恨之原因:

怎样表现恨?

入蜀道路上

归途的思念

玄宗回京后的思念之苦

2.刻画人物生动细腻:

唐玄宗:一方面贪求美色、贪图淫乐、穷奢极欲,另一方面,他的悲剧命运又是令人同情的。

对杨贵妃的描绘、刻划,作者主要抓住了两点:一是她的美貌,一是她对唐玄宗的忠贞。

1.情节曲折多变:

①现实情节和想象情节的结合,使长诗富有传奇和浪漫色彩。

②运用开合起伏的手法,使情节跌宕腾挪,富有变化。

赏析艺术手法

3.熔叙事、抒情、描写于一炉。

叙事、绘景、写人、抒情完美结合,充满浪漫主义色彩。

叙事:虚实相间,曲折婉转;

绘景:随物赋形,借景寄情;

写人:情貌写意,富于个性;

抒情:爱恨交织,曲尽情致。

4.本诗采用七言歌行体,在继承汉代《孔雀东南飞》和初唐四杰七古的基础上别创新调。

主题探究

关于《长恨歌》的主题历来有争议,比较有代表性的观点有三种:

1.讽喻说;

2.爱情说;

3.双重主题说。

李、杨作为爱情的承受者,作者对他们是深表同情的;而李、杨作为爱情悲剧的制造者,作者对他们又是有所谴责的。

双重主题说:

《长恨歌》对李杨爱情悲剧的描写,既有讽刺批判,又有同情歌颂。

1.从作品描写的事件来看,写了两个互为因果的悲剧:

△政治悲剧;作者是持有讽喻态度

△爱情悲剧:作者对李杨悲剧结局的同情和对真挚爱情的赞颂。对第二个悲剧的描写,无论是从篇幅上还是力度上,显然都超过了前者.

2.从作者在诗歌中投入的感情来看,开始虽无疑含有一定的讽喻,但最感人的部分是对李杨爱情的歌颂与同情。

3.从作者本人对《长恨歌》的评价来看,白居易对自己的诗歌分类时,将《长恨歌》归入了感伤类,而不是讽喻类。

“一篇长恨有风情,十首秦吟近正声。”

4.从白居易个人经历来看,有可能是爱情悲剧触发了他的伤感思念之情。

“艳质无由见,寒衾不可亲。何堪最长夜,俱作独眠人。” 《冬至夜怀湘灵》

1.如何评价《长恨歌》的主题?为什么?

2.你认为此诗最美在那些方面?为什么?

3 .诗中写“道士觅魂”和太真“仙山寄词”两个情节,对表现主题有何作用?

思考与练习

同课章节目录