人教版高中语文选修中国古代诗歌散文欣赏:第五单元《六国论》课件(共 16张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版高中语文选修中国古代诗歌散文欣赏:第五单元《六国论》课件(共 16张PPT) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 1.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-09-12 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

六国论

苏洵

教学目标 :

1.了解史论中借古讽今的写法。

2.学习本文论证严密的特点。

3.梳理文言现象,背诵课文。

教学重点 :

1. 分析文章的脉络,把握作者的思路。

2. 理解本篇政论的写作目的。

教学难点:

本文借古讽今所表现的思想──关心国家命运,

反对屈辱求和。

苏洵(1009—1066)字明允,号老泉,唐宋八大家之一。 宋代眉山(今四川眉山县)人,

人称“老苏”,与儿子“大

苏”(苏轼)、“小苏”(苏辙)

并称“三苏”后人有诗称赞:

“一门三父子,都是大文豪,

诗赋传千古,峨嵋共比高”。

北宋建国后,鉴于唐末藩镇割据和五代军人乱政,实行中央专制集权制度,将军权完全收归中央,造成了军事上的衰势。北宋建国往后一百年间,与契丹、西夏作战60余次,败多胜少,到苏洵所处的时代,北宋每年要向契丹纳银20万两,绢30万匹;向西夏纳银10万两,绢10万匹,茶3万斤。这样“陪邻”的结果,助长了契丹、西夏的气焰,加重了人民负担,极大地损伤了国力,带来了无穷的祸患。苏洵正是针对这样的现实撰写《六国论》的。作者想通过分析六国失败的原因来委婉地提醒当朝统治者。

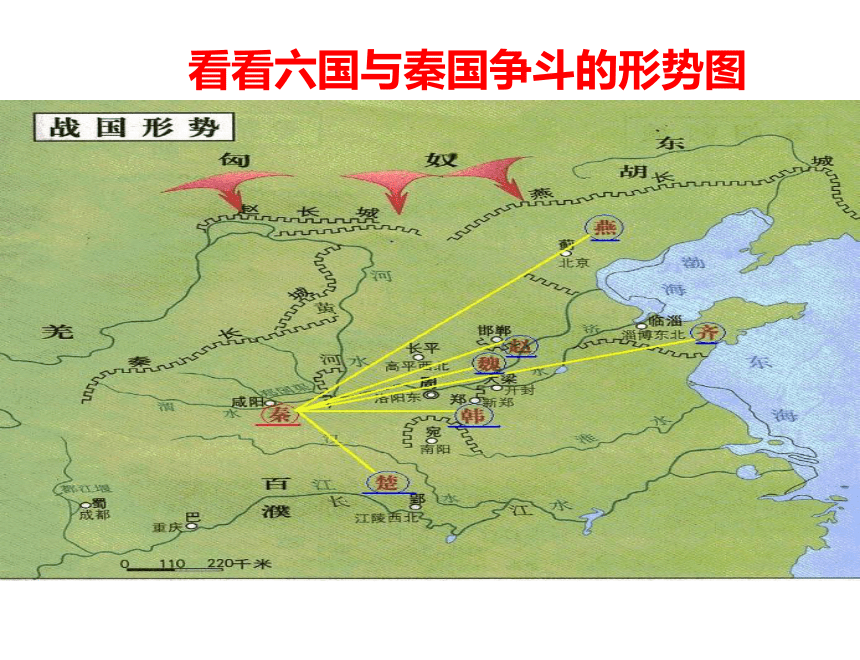

看看六国与秦国争斗的形势图

中国教育出版网 www.zzstep.com

重要词语

弊:弊病 赂:贿赂 率:都 邑:城镇

暴:(pù) 抱:通“抛” 薪:柴草 嬴:秦王姓

洎:(j? ) 谗:谗言 诛:杀 殆:将近

向使:假使 “理”与“数”:命运

积威:蓄积的力量

劫:胁制 从:跟随 故事:旧事

史论——叙述评论历史事实、总结历史教训、

讽喻时政

一至三:对历史事实的描写与评论

四至五:对历史的总结与感慨

梳理文本思路

文章第一段四句的关系怎样?

六国破灭,

弊在赂秦

(1)赂秦而力亏

(2)不赂者以赂者丧

总

分

第二段围绕哪个分论点展开论述,用了什么论证方法?

①秦所得与战胜所得,诸侯所亡与战败而亡;

②祖父创业之难与子孙毁业之易;

③六国之地有限与暴秦之欲无厌

对比论证

弊在赂秦,至于颠覆,理固宜然,赂者灭亡的道理。

赂秦而力亏,破灭之道也

齐人勿附

燕客不行

赵将犹在

胜负或未易量

(例证)

向使(假设论证)

第三段:齐、燕、赵灭亡的原因是什么?用了什么论证方法?

不赂者

齐

与嬴不助五国

燕

以荆卿为计

赵

洎牧以谗诛

不能独完

比较燕赵两国的相同点与不同点。

共同点——形势环境相同,处秦革灭殆尽之际。

军事策略相同,能守其土,义不赂秦。

不同点——对抗秦国的方式不同

燕太子丹招募荆轲刺秦王招致祸患。

赵因李牧被谗言所害自毁长城。

第四段在结构上的作用是什么?第五段是否多余?

第四段------

第五段------

总结上文,解决问题

不是画蛇添足,犹如画龙

点睛,这篇史论赋予了强

烈的现实意义。所以,最

后一段才是作者写这篇史

论的主旨所在,篇末点题。

引古(六国破亡)

------讽今(在六国下)

结论:

勿从六国破亡之故事

第二段中作者是如何论证“赂秦而力亏”的呢?

先摆出秦“战胜而得”与诸侯“战败而亡”的事实,得出结论“秦之所大欲,诸侯之所大患,固不在战矣。”这是用对比论证从作战部署的不明确这一方面论述的。接着说对于祖先辛苦得来的土地“子孙视之不甚惜”,得出“得一夕安寝。起视四境,而秦兵又至矣”的事实。从诸侯守土意识不强来论证第一个分论点。然后说“诸侯之地有限,暴秦之欲无厌,奉之弥繁,侵之愈急。”诸侯们对割地后果认识不足。最后用引用论证“以地事秦,犹抱薪救火,薪不尽,火不灭”来论证“赂秦而力亏”的道理。

第三段又是如何论证“不赂者以赂者丧”的呢?

齐,“与赢而不助五国也。”燕、赵,共同点是“始有远略,能守其土,义不赂秦。”燕灭亡是因为“至丹以荆卿为计,始速祸焉”,赵是因为“洎牧以谗诛,邯郸为郡,惜其用武而不终也”。作者层层推进地从齐、燕、赵三国破灭的结果推论其破灭的原因,从反面论证了中心论点的正确。

阅读苏洵的《六国论》,试从文体、立论的侧重点、论点和作者的写作目的四方面和贾谊的《过秦论》作一比较。

苏洵的《六国论》是一篇政论文,从六国破亡的教训立意,提出“六国破灭,弊在赂秦”的论点,借古讽今:警告北宋王朝不要重蹈六国灭亡的覆辙。

贾谊的《过秦论》是一篇政论文,从秦亡的教训“过秦”的角度立意,提出“仁义不施而攻守之势异也”的观点,借古规汉:建议汉文帝对人民实行宽松的政策。

苏洵

教学目标 :

1.了解史论中借古讽今的写法。

2.学习本文论证严密的特点。

3.梳理文言现象,背诵课文。

教学重点 :

1. 分析文章的脉络,把握作者的思路。

2. 理解本篇政论的写作目的。

教学难点:

本文借古讽今所表现的思想──关心国家命运,

反对屈辱求和。

苏洵(1009—1066)字明允,号老泉,唐宋八大家之一。 宋代眉山(今四川眉山县)人,

人称“老苏”,与儿子“大

苏”(苏轼)、“小苏”(苏辙)

并称“三苏”后人有诗称赞:

“一门三父子,都是大文豪,

诗赋传千古,峨嵋共比高”。

北宋建国后,鉴于唐末藩镇割据和五代军人乱政,实行中央专制集权制度,将军权完全收归中央,造成了军事上的衰势。北宋建国往后一百年间,与契丹、西夏作战60余次,败多胜少,到苏洵所处的时代,北宋每年要向契丹纳银20万两,绢30万匹;向西夏纳银10万两,绢10万匹,茶3万斤。这样“陪邻”的结果,助长了契丹、西夏的气焰,加重了人民负担,极大地损伤了国力,带来了无穷的祸患。苏洵正是针对这样的现实撰写《六国论》的。作者想通过分析六国失败的原因来委婉地提醒当朝统治者。

看看六国与秦国争斗的形势图

中国教育出版网 www.zzstep.com

重要词语

弊:弊病 赂:贿赂 率:都 邑:城镇

暴:(pù) 抱:通“抛” 薪:柴草 嬴:秦王姓

洎:(j? ) 谗:谗言 诛:杀 殆:将近

向使:假使 “理”与“数”:命运

积威:蓄积的力量

劫:胁制 从:跟随 故事:旧事

史论——叙述评论历史事实、总结历史教训、

讽喻时政

一至三:对历史事实的描写与评论

四至五:对历史的总结与感慨

梳理文本思路

文章第一段四句的关系怎样?

六国破灭,

弊在赂秦

(1)赂秦而力亏

(2)不赂者以赂者丧

总

分

第二段围绕哪个分论点展开论述,用了什么论证方法?

①秦所得与战胜所得,诸侯所亡与战败而亡;

②祖父创业之难与子孙毁业之易;

③六国之地有限与暴秦之欲无厌

对比论证

弊在赂秦,至于颠覆,理固宜然,赂者灭亡的道理。

赂秦而力亏,破灭之道也

齐人勿附

燕客不行

赵将犹在

胜负或未易量

(例证)

向使(假设论证)

第三段:齐、燕、赵灭亡的原因是什么?用了什么论证方法?

不赂者

齐

与嬴不助五国

燕

以荆卿为计

赵

洎牧以谗诛

不能独完

比较燕赵两国的相同点与不同点。

共同点——形势环境相同,处秦革灭殆尽之际。

军事策略相同,能守其土,义不赂秦。

不同点——对抗秦国的方式不同

燕太子丹招募荆轲刺秦王招致祸患。

赵因李牧被谗言所害自毁长城。

第四段在结构上的作用是什么?第五段是否多余?

第四段------

第五段------

总结上文,解决问题

不是画蛇添足,犹如画龙

点睛,这篇史论赋予了强

烈的现实意义。所以,最

后一段才是作者写这篇史

论的主旨所在,篇末点题。

引古(六国破亡)

------讽今(在六国下)

结论:

勿从六国破亡之故事

第二段中作者是如何论证“赂秦而力亏”的呢?

先摆出秦“战胜而得”与诸侯“战败而亡”的事实,得出结论“秦之所大欲,诸侯之所大患,固不在战矣。”这是用对比论证从作战部署的不明确这一方面论述的。接着说对于祖先辛苦得来的土地“子孙视之不甚惜”,得出“得一夕安寝。起视四境,而秦兵又至矣”的事实。从诸侯守土意识不强来论证第一个分论点。然后说“诸侯之地有限,暴秦之欲无厌,奉之弥繁,侵之愈急。”诸侯们对割地后果认识不足。最后用引用论证“以地事秦,犹抱薪救火,薪不尽,火不灭”来论证“赂秦而力亏”的道理。

第三段又是如何论证“不赂者以赂者丧”的呢?

齐,“与赢而不助五国也。”燕、赵,共同点是“始有远略,能守其土,义不赂秦。”燕灭亡是因为“至丹以荆卿为计,始速祸焉”,赵是因为“洎牧以谗诛,邯郸为郡,惜其用武而不终也”。作者层层推进地从齐、燕、赵三国破灭的结果推论其破灭的原因,从反面论证了中心论点的正确。

阅读苏洵的《六国论》,试从文体、立论的侧重点、论点和作者的写作目的四方面和贾谊的《过秦论》作一比较。

苏洵的《六国论》是一篇政论文,从六国破亡的教训立意,提出“六国破灭,弊在赂秦”的论点,借古讽今:警告北宋王朝不要重蹈六国灭亡的覆辙。

贾谊的《过秦论》是一篇政论文,从秦亡的教训“过秦”的角度立意,提出“仁义不施而攻守之势异也”的观点,借古规汉:建议汉文帝对人民实行宽松的政策。

同课章节目录