人教版高中语文选修中国古代诗歌散文欣赏:第五单元《祭十二郎文》课件(共27 张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版高中语文选修中国古代诗歌散文欣赏:第五单元《祭十二郎文》课件(共27 张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 2.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-09-12 21:40:03 | ||

图片预览

文档简介

《古文观止》评论此文说:“情之至者,自然流为至文。读此等文,须想其一面哭,一面写,字字是血,字字是泪。”

苏轼说:“读韩退之《祭十二郎文》而不堕泪者,其人必不友。”

千百年来为人们传诵不绝,是祭文中的“千古绝调”

教学目标 :

1.学习掌握常见文言词语的用法以及常见的文言现象。

2.反复诵读,体会文章悲伤凄婉的感情基调。

3.领会本文在叙事中抒情、融情于事的写作特点,培

养古代散文的鉴赏能力。

教学重点 :

1. 鉴赏韩愈散文的叙事中抒情的特点。

2.感知本文抒发的对亡侄的无限哀痛之情和宦海沉浮的

人生感慨,体会作者历经患难后显示的深厚情感。

韩愈(768~824),字退之,唐河阳(今河南孟县)人。常自谓“郡望昌黎”,故世称“韩昌黎”;因晚年曾为吏部侍郎,故也称韩吏部。韩愈倡导的古文运动及其作品对我国古代散文的发展有深渊的影响。他主张文章要言之有物,反对六朝以来的单纯追求形式美的骈俪文章;语言要新颖流畅,“唯陈言之务去”,对古文要“师其意而不师其词”。其散文与柳宗元齐名,并称“韩柳”,他是“唐宋八大家”之首。代表作是《马说》《师说》等。

祭文(悼词)一般先简介死者逝世情况(职务、时间、地点、死因、享年等),表示哀悼之情;然后介绍死者生平事迹,评价其功德贡献;最后向死者亲属表示吊唁慰问,号召生者学习死者的品质精神。

本文既不同于传统祭文,又不同于韩愈本人撰写的其他大量的哀辞、祭文、铭状、碑志。那些都是应约而写,是念给生者听的。而本文不为发表,是作者面对死者叙往事诉衷肠的肺腑之言,正所谓“未尝有意为文”却达到了“文无不至”的境界。《红楼梦》中“宝玉祭晴雯”的《芙蓉女儿诔》就属于这种真情自然宣泄的文字。

韩愈三岁丧父母,由兄嫂抚养成人,他和十二郎虽为叔侄,实际如同兄弟,从小生活在一 起,“零丁孤苦,未尝一日相离”,感情特别深厚。十二郎的死,使他悲痛欲绝,也勾起他的辛酸回忆。身世的不幸,家世的凄凉,父母的早逝,兄嫂的抚养,从前同十二郎一起生活的种种情景都一齐涌上心头;自己的衰病,子孙辈的幼小,这是眼前必须正视的现实。所有这一切,汇成一股感情的激流,作者悲感万端,百思萦集,情不能已,因而写成此文。

创作背景

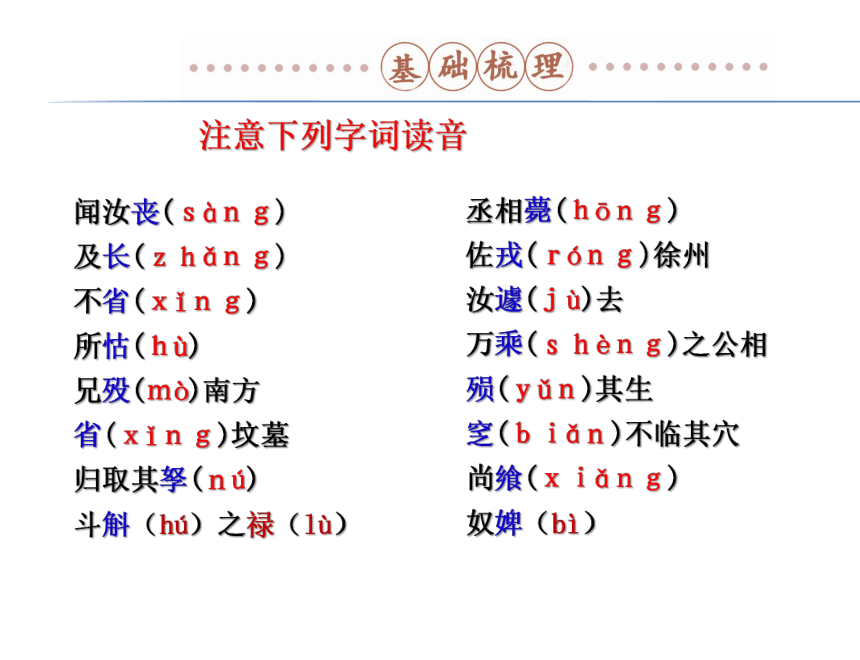

闻汝丧(sàng)

及长(zhǎng)

不省(xǐng)

所怙(hù)

兄殁(mò)南方

省(xǐng)坟墓

归取其孥(nú)

斗斛(hú)之禄(lù)

丞相薨(hōng)

佐戎(róng)徐州

汝遽(jù)去

万乘(shèng)之公相

殒(yǔn)其生

窆(biǎn)不临其穴

尚飨(xiǎng)

奴婢(bì)

注意下列字词读音

认识作者与十二郎的关系

韩愈幼年丧父,靠哥嫂抚养成人。韩愈与其侄十二郎自幼相守,实际如同兄弟,历经患难,感情特别深厚。但成年以后,韩愈四处飘泊,与十二郎很少见面。正当韩愈官运好转,有可能与十二郎相聚的时候,突然传来他的噩耗。十二郎的死,使他悲痛欲绝,也勾起他的辛酸回忆。身世的不幸,家世的凄凉,父母的早逝,兄嫂的抚养,从前同十二郎一起生活的种种情景都一齐涌上心头;自己的衰病,子孙辈的幼小,这是眼前必须正视的现实。所有这一切,汇成一股感情的激流,作者悲感万端,百思萦集,情不能已,因而写成此文。

思念之情

痛悼之情

骨肉之情

追悔之情

人生无常

宦海沉浮

至情之文,千古绝调

文章的线索是什么?

身世家世

三别三会

抱憾终生

1.第一部分侧重写什么情感?分哪几个层次?

叔侄深情

2.作者写作此文的目的是为纪念十二郎,为什么要写自己的身世?

3.这几段总体是为了突出什么含义?

是为了表现自己和十二郎的之间的深厚亲情,从而表达自己的深深思念。

突出与十二郎的深厚情谊,即虽为叔侄,实为兄弟。

家境身世

(3)未老先衰:“吾年未四十,而视茫茫,而发苍苍,而齿牙动摇”“我自今年来,苍苍者欲化而为白矣;动摇者欲脱而落矣,毛血日益衰,志气日益微”。

(1)少年孤苦:“吾少孤”“惟兄嫂是依”“零丁孤苦”“两世一身,形单影只”“在孙惟汝,在子惟吾”。

(2)为谋生聚少离多:“其后四年,而归视汝”“又四年,……遇汝从嫂丧来葬”“又二年,……汝来省吾,止一岁”“吾云汴州,汝不果来”“吾佐戎徐州……汝又不果来”。

(4)子女年幼:“汝之子始十岁,吾之子始五岁,少而强者不可保,如此孩提者,又可冀其成立邪?”“教吾子与汝子,幸其成”“长吾女与汝女,待其嫁”。

作者是怎样在这些看似平淡的家境叙述中抒发悲愤的?

作者写这篇祭文的目的不在称颂死者,而在于倾吐自己的至痛之情。他紧紧围绕着叔侄间生离死别这个中心,选取那些值得怀念、忧戚,或感到遗憾的生活琐事,写来如叙家常,但却充满着生活气息,让人深感真实、可信。作者又不是纯客观的叙事,而是在典型事件的叙述中,侧重抒写自己的无比哀痛之情,他以痛惜、遗憾、内疚之情来叙事,叙事中处处含情,使得叙事、抒情水乳交融。作者又充分运用第一人称的方便,尽情地把自己的一切感受都倾注到叙事之中,写得如泣如诉。

第二部分思路

死别之情

惊闻噩耗, 疑似非真

若死有知, 愿从汝死

子孙幼弱, 睹之生悲

病因死期, 萦绕于心

揣摩第5自然段“邪”“也”“乎”“矣”的用法,体会它们在表达感情上的作用。

三个“邪”表明作者难以接受十二郎夭亡的事实,所以用反诘的语气,强化作者极度震惊的心情。

第五句“也”“乎”合用,表明作者仍不相信事实,所以用推断来排除现实的可能性,整个一句用的是假设语气。

第六七句末尾用“乎”,来表示作者的质疑,不愿接受残酷的现实。

第八句末尾用“也”,表明作者始终难以接受事实,陷入了极度的痛苦之中。

第九句前两个“也”连用,表假设,后一个“也”表反问,作者清醒地明白,眼前这一切是事实。

第十一、十二、十三句连用“矣”来表明自己的不解与迷惑,作者实在无法接受残酷的事实。

最后两句末尾用“矣”,相当于“了”,表明天道难测,神机难明,天理不可推究,人的寿命难以预知。

最后一部分的思路

祭奠亡灵

吊慰家属,改葬,事事不忘

行负神明,追悔莫及

抚孤成立,馀年之愿

替他处理家务后事;替他教子养女;反复表现愧疚之意。

探究情思

C、流露出一种悲凉

凄楚之情

A、流露出一种遗

憾酸楚之情

B、透露出一种深沉的

痛惜、自责之情

“悲”

探究“情”中”“悲”情

本文“悲”之主要对象是——

十二郎(韩老成)

除此之外,还有——

作者自己

诸父兄及子孙辈

韩老成突然而逝

少强先殁

一可悲!

二可悲者

——吾兄之盛德,而夭其嗣矣!汝之纯明宜业其家者,而不克蒙其泽矣。

悲侄子韩老成,“悲”其什么?

悲自己,——“悲”自己什么?

(1)少失所怙,伶仃孤苦

(2)仕途飘零,宦海不定

(3)未老先衰,境况堪忧

悲父兄——

诸父与诸兄,皆康强而早世(逝)

悲子孙辈——

汝之子始十岁,吾之子始五岁

——如此孩提者,又可冀其成立乎

探究艺术特色

1.破骈为散,自由多变的形式。

2.强烈的抒情性和巨大的艺术感染力。

3.语言朴素自然,不事雕饰。《古文观止》评此文:“未尝有意为文,而文无不工”。

这篇祭文是怎样把叙事和抒情完美的结合在一起的?

这篇祭文抒发生离死别之情,深沉真挚,悲哀凄楚,婉转曲折。这得力于作者将叙事、抒情有机地结合在一起:以事显情,融情于事,叙述平常琐事毫不觉得平淡单调,只觉一片哀情出自肺腑,读来催人泪下,这是间接抒情。作者感情不断积蓄,到高潮时,则直接抒情,感情的潮水喷涌而出,令人感动。如课文第5自然段。

比较袁枚《祭妹文》与韩愈《祭十二郎文》两段文字在写法上的异同

余捉蟋蟀,汝奋臂出其间;岁寒虫僵,同临其穴。今予殓汝葬汝,而当日之情形,憬然赴目。予九岁憩书斋,汝梳双髻,披单缣来,温《缁衣》一章。适先生奓入户,闻两童子音琅琅然,不觉莞尔,连呼则则。此七月望日事也。汝在九原,当分明记之。予弱冠粤行,汝掎裳悲恸。逾三年,予披宫锦还家,汝从东厢扶案出,一家瞠视而笑;不记语从何起,大概说长安登科,函使报信迟早云尔。凡此琐琐,虽为陈迹,然我一日未死,则一日不能忘。旧事填膺,思之凄梗,如影历历,逼取便逝。悔当时不将嫛婗情状,罗缕纪存。然而汝已不在人间,则虽年光倒流,儿时可再,而亦无与为证印者矣。

——袁枚《祭妹文》

呜呼!吾少孤,及长,不省所怙,惟兄嫂是依。中年兄殁南方,吾与汝俱幼,从嫂归葬河阳。既又与汝就食江南,零丁孤苦,未尝一日相离也。吾上有三兄,皆不幸早世。承先人后者,在孙惟汝,在子惟吾。两世一身,形单影只。嫂尝抚汝指吾而言曰:“韩氏两世,惟此而已!”汝时犹小,当不复记忆;吾时虽能记忆,亦未知其言之悲也。 ——韩愈《祭十二郎文》

不同点:袁文回忆儿时的生活细节,以欢快之事为主,相反相成;韩文则侧重两代人之间的悲惨家庭环境和生活际遇,情深意惨。两文方法不尽相同,但可谓异曲同工,都将自己痛悍和怀念之情寓于叙事之中。

相同点:都以叙述生活琐事为主,通过当时生活事件的真实再现,将自已的悲痛之心,怀念之情寓于叙述之中。

苏轼说:“读韩退之《祭十二郎文》而不堕泪者,其人必不友。”

千百年来为人们传诵不绝,是祭文中的“千古绝调”

教学目标 :

1.学习掌握常见文言词语的用法以及常见的文言现象。

2.反复诵读,体会文章悲伤凄婉的感情基调。

3.领会本文在叙事中抒情、融情于事的写作特点,培

养古代散文的鉴赏能力。

教学重点 :

1. 鉴赏韩愈散文的叙事中抒情的特点。

2.感知本文抒发的对亡侄的无限哀痛之情和宦海沉浮的

人生感慨,体会作者历经患难后显示的深厚情感。

韩愈(768~824),字退之,唐河阳(今河南孟县)人。常自谓“郡望昌黎”,故世称“韩昌黎”;因晚年曾为吏部侍郎,故也称韩吏部。韩愈倡导的古文运动及其作品对我国古代散文的发展有深渊的影响。他主张文章要言之有物,反对六朝以来的单纯追求形式美的骈俪文章;语言要新颖流畅,“唯陈言之务去”,对古文要“师其意而不师其词”。其散文与柳宗元齐名,并称“韩柳”,他是“唐宋八大家”之首。代表作是《马说》《师说》等。

祭文(悼词)一般先简介死者逝世情况(职务、时间、地点、死因、享年等),表示哀悼之情;然后介绍死者生平事迹,评价其功德贡献;最后向死者亲属表示吊唁慰问,号召生者学习死者的品质精神。

本文既不同于传统祭文,又不同于韩愈本人撰写的其他大量的哀辞、祭文、铭状、碑志。那些都是应约而写,是念给生者听的。而本文不为发表,是作者面对死者叙往事诉衷肠的肺腑之言,正所谓“未尝有意为文”却达到了“文无不至”的境界。《红楼梦》中“宝玉祭晴雯”的《芙蓉女儿诔》就属于这种真情自然宣泄的文字。

韩愈三岁丧父母,由兄嫂抚养成人,他和十二郎虽为叔侄,实际如同兄弟,从小生活在一 起,“零丁孤苦,未尝一日相离”,感情特别深厚。十二郎的死,使他悲痛欲绝,也勾起他的辛酸回忆。身世的不幸,家世的凄凉,父母的早逝,兄嫂的抚养,从前同十二郎一起生活的种种情景都一齐涌上心头;自己的衰病,子孙辈的幼小,这是眼前必须正视的现实。所有这一切,汇成一股感情的激流,作者悲感万端,百思萦集,情不能已,因而写成此文。

创作背景

闻汝丧(sàng)

及长(zhǎng)

不省(xǐng)

所怙(hù)

兄殁(mò)南方

省(xǐng)坟墓

归取其孥(nú)

斗斛(hú)之禄(lù)

丞相薨(hōng)

佐戎(róng)徐州

汝遽(jù)去

万乘(shèng)之公相

殒(yǔn)其生

窆(biǎn)不临其穴

尚飨(xiǎng)

奴婢(bì)

注意下列字词读音

认识作者与十二郎的关系

韩愈幼年丧父,靠哥嫂抚养成人。韩愈与其侄十二郎自幼相守,实际如同兄弟,历经患难,感情特别深厚。但成年以后,韩愈四处飘泊,与十二郎很少见面。正当韩愈官运好转,有可能与十二郎相聚的时候,突然传来他的噩耗。十二郎的死,使他悲痛欲绝,也勾起他的辛酸回忆。身世的不幸,家世的凄凉,父母的早逝,兄嫂的抚养,从前同十二郎一起生活的种种情景都一齐涌上心头;自己的衰病,子孙辈的幼小,这是眼前必须正视的现实。所有这一切,汇成一股感情的激流,作者悲感万端,百思萦集,情不能已,因而写成此文。

思念之情

痛悼之情

骨肉之情

追悔之情

人生无常

宦海沉浮

至情之文,千古绝调

文章的线索是什么?

身世家世

三别三会

抱憾终生

1.第一部分侧重写什么情感?分哪几个层次?

叔侄深情

2.作者写作此文的目的是为纪念十二郎,为什么要写自己的身世?

3.这几段总体是为了突出什么含义?

是为了表现自己和十二郎的之间的深厚亲情,从而表达自己的深深思念。

突出与十二郎的深厚情谊,即虽为叔侄,实为兄弟。

家境身世

(3)未老先衰:“吾年未四十,而视茫茫,而发苍苍,而齿牙动摇”“我自今年来,苍苍者欲化而为白矣;动摇者欲脱而落矣,毛血日益衰,志气日益微”。

(1)少年孤苦:“吾少孤”“惟兄嫂是依”“零丁孤苦”“两世一身,形单影只”“在孙惟汝,在子惟吾”。

(2)为谋生聚少离多:“其后四年,而归视汝”“又四年,……遇汝从嫂丧来葬”“又二年,……汝来省吾,止一岁”“吾云汴州,汝不果来”“吾佐戎徐州……汝又不果来”。

(4)子女年幼:“汝之子始十岁,吾之子始五岁,少而强者不可保,如此孩提者,又可冀其成立邪?”“教吾子与汝子,幸其成”“长吾女与汝女,待其嫁”。

作者是怎样在这些看似平淡的家境叙述中抒发悲愤的?

作者写这篇祭文的目的不在称颂死者,而在于倾吐自己的至痛之情。他紧紧围绕着叔侄间生离死别这个中心,选取那些值得怀念、忧戚,或感到遗憾的生活琐事,写来如叙家常,但却充满着生活气息,让人深感真实、可信。作者又不是纯客观的叙事,而是在典型事件的叙述中,侧重抒写自己的无比哀痛之情,他以痛惜、遗憾、内疚之情来叙事,叙事中处处含情,使得叙事、抒情水乳交融。作者又充分运用第一人称的方便,尽情地把自己的一切感受都倾注到叙事之中,写得如泣如诉。

第二部分思路

死别之情

惊闻噩耗, 疑似非真

若死有知, 愿从汝死

子孙幼弱, 睹之生悲

病因死期, 萦绕于心

揣摩第5自然段“邪”“也”“乎”“矣”的用法,体会它们在表达感情上的作用。

三个“邪”表明作者难以接受十二郎夭亡的事实,所以用反诘的语气,强化作者极度震惊的心情。

第五句“也”“乎”合用,表明作者仍不相信事实,所以用推断来排除现实的可能性,整个一句用的是假设语气。

第六七句末尾用“乎”,来表示作者的质疑,不愿接受残酷的现实。

第八句末尾用“也”,表明作者始终难以接受事实,陷入了极度的痛苦之中。

第九句前两个“也”连用,表假设,后一个“也”表反问,作者清醒地明白,眼前这一切是事实。

第十一、十二、十三句连用“矣”来表明自己的不解与迷惑,作者实在无法接受残酷的事实。

最后两句末尾用“矣”,相当于“了”,表明天道难测,神机难明,天理不可推究,人的寿命难以预知。

最后一部分的思路

祭奠亡灵

吊慰家属,改葬,事事不忘

行负神明,追悔莫及

抚孤成立,馀年之愿

替他处理家务后事;替他教子养女;反复表现愧疚之意。

探究情思

C、流露出一种悲凉

凄楚之情

A、流露出一种遗

憾酸楚之情

B、透露出一种深沉的

痛惜、自责之情

“悲”

探究“情”中”“悲”情

本文“悲”之主要对象是——

十二郎(韩老成)

除此之外,还有——

作者自己

诸父兄及子孙辈

韩老成突然而逝

少强先殁

一可悲!

二可悲者

——吾兄之盛德,而夭其嗣矣!汝之纯明宜业其家者,而不克蒙其泽矣。

悲侄子韩老成,“悲”其什么?

悲自己,——“悲”自己什么?

(1)少失所怙,伶仃孤苦

(2)仕途飘零,宦海不定

(3)未老先衰,境况堪忧

悲父兄——

诸父与诸兄,皆康强而早世(逝)

悲子孙辈——

汝之子始十岁,吾之子始五岁

——如此孩提者,又可冀其成立乎

探究艺术特色

1.破骈为散,自由多变的形式。

2.强烈的抒情性和巨大的艺术感染力。

3.语言朴素自然,不事雕饰。《古文观止》评此文:“未尝有意为文,而文无不工”。

这篇祭文是怎样把叙事和抒情完美的结合在一起的?

这篇祭文抒发生离死别之情,深沉真挚,悲哀凄楚,婉转曲折。这得力于作者将叙事、抒情有机地结合在一起:以事显情,融情于事,叙述平常琐事毫不觉得平淡单调,只觉一片哀情出自肺腑,读来催人泪下,这是间接抒情。作者感情不断积蓄,到高潮时,则直接抒情,感情的潮水喷涌而出,令人感动。如课文第5自然段。

比较袁枚《祭妹文》与韩愈《祭十二郎文》两段文字在写法上的异同

余捉蟋蟀,汝奋臂出其间;岁寒虫僵,同临其穴。今予殓汝葬汝,而当日之情形,憬然赴目。予九岁憩书斋,汝梳双髻,披单缣来,温《缁衣》一章。适先生奓入户,闻两童子音琅琅然,不觉莞尔,连呼则则。此七月望日事也。汝在九原,当分明记之。予弱冠粤行,汝掎裳悲恸。逾三年,予披宫锦还家,汝从东厢扶案出,一家瞠视而笑;不记语从何起,大概说长安登科,函使报信迟早云尔。凡此琐琐,虽为陈迹,然我一日未死,则一日不能忘。旧事填膺,思之凄梗,如影历历,逼取便逝。悔当时不将嫛婗情状,罗缕纪存。然而汝已不在人间,则虽年光倒流,儿时可再,而亦无与为证印者矣。

——袁枚《祭妹文》

呜呼!吾少孤,及长,不省所怙,惟兄嫂是依。中年兄殁南方,吾与汝俱幼,从嫂归葬河阳。既又与汝就食江南,零丁孤苦,未尝一日相离也。吾上有三兄,皆不幸早世。承先人后者,在孙惟汝,在子惟吾。两世一身,形单影只。嫂尝抚汝指吾而言曰:“韩氏两世,惟此而已!”汝时犹小,当不复记忆;吾时虽能记忆,亦未知其言之悲也。 ——韩愈《祭十二郎文》

不同点:袁文回忆儿时的生活细节,以欢快之事为主,相反相成;韩文则侧重两代人之间的悲惨家庭环境和生活际遇,情深意惨。两文方法不尽相同,但可谓异曲同工,都将自己痛悍和怀念之情寓于叙事之中。

相同点:都以叙述生活琐事为主,通过当时生活事件的真实再现,将自已的悲痛之心,怀念之情寓于叙述之中。

同课章节目录