人教版高中语文选修中国古代诗歌散文欣赏:第五单元《文与可画筼筜谷偃竹记》课件(共21 张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版高中语文选修中国古代诗歌散文欣赏:第五单元《文与可画筼筜谷偃竹记》课件(共21 张PPT) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 2.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-09-12 21:55:48 | ||

图片预览

文档简介

文与可画筼筜谷偃竹记

苏 轼

教学目标 :

1.掌握相关重点字、词、句,以及文言句式特征。

2.通过阅读人物的的几个事件,把握人物形象。

3.感悟文章主题,探索哲理深意。

教学重难点 :

1. 归纳掌握相关重点字、词、句,以及文言句式特征。

2.感悟文章主题,探索哲理深意。

3. 欣赏作品的艺术特色。

苏轼(1037—1011)宋代文学家、书画家。字子瞻,号东坡居士。他出身于一个有文化修养的家庭,父亲苏洵早有文名,母亲能教他读《汉书》,家庭的教育,前辈的熏陶,以及他自己的刻苦学习,青年时期的苏轼就具有广博的历史文化知识和多方面的艺术才能为欧阳修等所称颂。一生留下二千七百多首诗,三百多首词和许多优美的散文,《赤壁赋》《后赤壁赋》《赤壁怀古》等名篇。

苏轼的思想比较复杂,儒家和佛老思想在他世界观的各方面往往是既矛盾又统一的。他少年就爱好《庄子》的文章,后又喜和僧人来往,在生活上他认为“游于物之外”则“无所往而不乐”,要求以安然的态度应物,“听其所为”而“莫与之争”更多地表现了佛道二家起然物外,与世无争的洒脱态度。然而他从儒家出发的比较现实的生活态度,又使他对佛家以懒散和老庄的放逸有怕警惕,因此他一生在政治上屡受挫折,但在文艺创作上始终孜孜不倦,没有走向消极颓废。

元丰二年(1079)七月七日,苏轼在晾晒书画时,发现亡故的文与可送给自己的一幅《筼筜谷偃竹图》见物生情,就写了这篇杂记。文与可生前曾以这样的竹子为题材,作画赠与苏轼,本文即以此画为线索,叙述作者和文与可的深挚友谊及暑物思人的悲痛,写得庄谐相衬,情深意切,是篇典型地体现苏轼文理自然,姿态横生的特点的优秀散文。

写作背景

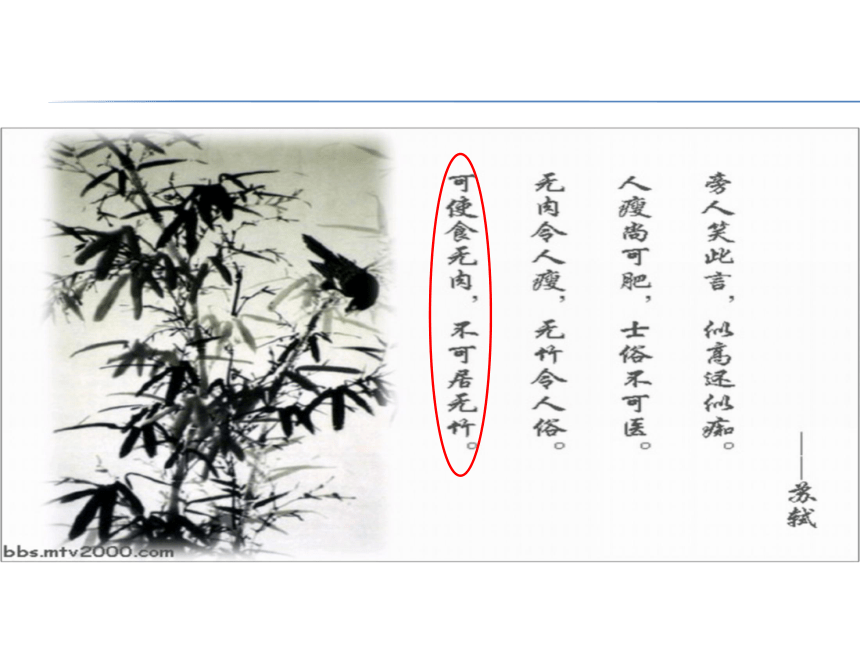

文与可(1018~1079),是苏轼的表兄,比苏轼大18岁。文与可以善画竹闻名于世,是当时墨竹画派的代表人物。神宗熙宁八年(1075)出任洋州(今陕西洋县)知州。元丰二年(1079)正月改知湖州(今浙江湖州),赴任途中死于陈州(今山东诸城) 。

文同墨竹

读准下列红色字的音:

与可以书遗余( ) 近语士大夫( )

萃( ) 寒梢( ) 笔砚( )

斤斧何曾赦箨龙( ) 喷饭( )

畴昔( )

wèi

yù

cuì

shāo

yàn

tuò

pēn

chóu

①自蜩腹蛇蚹以至于剑拔十寻者,生而有之也。

②今画者乃节节而为之,叶叶而累之,岂复有竹乎!

③夫既心识其所以然而不能然者,内外不一,心手不相应,不学之过也。

④故凡有见于中而操之不熟者,平居自视了然,而临事忽焉丧之,岂独竹乎!

⑤今夫夫子之托于斯竹也,而予以为有道者,则非耶?

⑥苏子辩矣,然二百五十匹,吾将买田而归老焉。

翻译下列句子

全 文 结 构

第一段 阐述文与可的绘画理论,谈自我艺术实践的体会

第一层 由竹说起,提出画竹应当有成竹在胸。

第二层 写作者自己学习文与可画论的心得。

第三层 评价苏辙的看法,表明自己比弟弟更

能领悟文与可的画论。

第二段 追忆二人在交往过程中与画竹相关的几件趣事

第一件 投求画者的绢于地,并言当袜穿,传为笑话

第二件 书信往来各自表述艺术创作中神似重于形似

的美学观点

第三件 追述自己一首“筼筜谷”诗令文夫妇为之喷饭

第三段 交代写作此文的缘由,并表明二人关系感情深

厚、亲密无间

1.本文侧重于阐发“胸有成竹”、“心手相应”的创作思想,还是追述与文与可的深厚友谊?

2.文章主旨写理还是写情?

3.本文的体裁是什么?文中记叙了与文与可的哪些事件,分别说明了文与可的什么个性?

4.文章第一节描绘了那幅画,其用意何在?

5.文章题目既然为“文与可画筼筜谷偃竹记”,为何作画经过描写甚少?文末作者借曹操与桥玄之事侧面反映了自己与文与可的亲密,这与文章主旨有何关联?

研读文本,思考以下问题:

1.本文的体裁是什么?

2.文中记叙了文与可的哪些事情,说明了文与可是怎样的一个人?

杂文

记叙了文与可厌世俗求画,不自贵重,说明了他的脱俗淡泊,与苏轼诗画互答,说明了他是个才情过人、无拘率直的人。

3.文章的主旨是什么?作者是怎样表达这一主题思想的?

文章的主旨主要是叙述两人的深挚友谊以及睹物思人的悲痛;文章不仅仅通过日常趣事来表现两人的亲密无间的关系,而且又借用典故表达两人的深厚情谊,从而写出了对文与可的思念和缅怀之情。

本文借画竹阐发了哪两个方面的创作思想。

“胸有成竹”和“心手相应”。

前者:“故画竹必先……少纵则逝矣。”其含义是:心中要有事物完整鲜明的形象,灵感来时,要适时捕捉,一气呵成,使胸中的形象成于笔下。

后者:“夫既心识其所以然,……不学之过也。”。其含义是:要努力学习,在实践中逐渐做到熟练地掌握技巧。

作者引用了哪些诗文和典故,体会叙述、引用与议论的关系?

文章多处引用诗文、典故,随手拈来,自然贴切,绝无矫揉造作之感。他引用的诗文有苏辙的《墨竹赋》、文与可“书尾复写一诗”和苏轼的和诗,以及苏轼《洋洲三十咏》其一《筼筜谷》、曹孟德祭桥公文。引用的典故有:庖丁解牛、轮扁斫轮、“谓川千亩竹”。

本篇出发点是说理还是抒情?文章的中心是什么?

本文以抒情为主,兼具叙事和说理。对绘画理论的阐述,对《偃竹图》的由来和种种有关琐事的叙述,其实都是围绕文与可、苏轼与竹的这段深厚的感情展开的。文章的中心是通过对与画竹相关的绘画理论的阐述和生活琐事的描述,表现了作者对文与可的真挚情谊,流露了苏轼对文与可的深切怀念。

通过阅读苏文,我们应该从中汲取哪些启迪和教益?

我们要在作任何一件事前,都要对预作之事认真分析,掌握客观事物的各种因素和条件,预先做好充分的思想和物质准备,对所要做的事“胸有成竹”,这样才能克服盲目性、无目的性和无把握性。

苏 轼

教学目标 :

1.掌握相关重点字、词、句,以及文言句式特征。

2.通过阅读人物的的几个事件,把握人物形象。

3.感悟文章主题,探索哲理深意。

教学重难点 :

1. 归纳掌握相关重点字、词、句,以及文言句式特征。

2.感悟文章主题,探索哲理深意。

3. 欣赏作品的艺术特色。

苏轼(1037—1011)宋代文学家、书画家。字子瞻,号东坡居士。他出身于一个有文化修养的家庭,父亲苏洵早有文名,母亲能教他读《汉书》,家庭的教育,前辈的熏陶,以及他自己的刻苦学习,青年时期的苏轼就具有广博的历史文化知识和多方面的艺术才能为欧阳修等所称颂。一生留下二千七百多首诗,三百多首词和许多优美的散文,《赤壁赋》《后赤壁赋》《赤壁怀古》等名篇。

苏轼的思想比较复杂,儒家和佛老思想在他世界观的各方面往往是既矛盾又统一的。他少年就爱好《庄子》的文章,后又喜和僧人来往,在生活上他认为“游于物之外”则“无所往而不乐”,要求以安然的态度应物,“听其所为”而“莫与之争”更多地表现了佛道二家起然物外,与世无争的洒脱态度。然而他从儒家出发的比较现实的生活态度,又使他对佛家以懒散和老庄的放逸有怕警惕,因此他一生在政治上屡受挫折,但在文艺创作上始终孜孜不倦,没有走向消极颓废。

元丰二年(1079)七月七日,苏轼在晾晒书画时,发现亡故的文与可送给自己的一幅《筼筜谷偃竹图》见物生情,就写了这篇杂记。文与可生前曾以这样的竹子为题材,作画赠与苏轼,本文即以此画为线索,叙述作者和文与可的深挚友谊及暑物思人的悲痛,写得庄谐相衬,情深意切,是篇典型地体现苏轼文理自然,姿态横生的特点的优秀散文。

写作背景

文与可(1018~1079),是苏轼的表兄,比苏轼大18岁。文与可以善画竹闻名于世,是当时墨竹画派的代表人物。神宗熙宁八年(1075)出任洋州(今陕西洋县)知州。元丰二年(1079)正月改知湖州(今浙江湖州),赴任途中死于陈州(今山东诸城) 。

文同墨竹

读准下列红色字的音:

与可以书遗余( ) 近语士大夫( )

萃( ) 寒梢( ) 笔砚( )

斤斧何曾赦箨龙( ) 喷饭( )

畴昔( )

wèi

yù

cuì

shāo

yàn

tuò

pēn

chóu

①自蜩腹蛇蚹以至于剑拔十寻者,生而有之也。

②今画者乃节节而为之,叶叶而累之,岂复有竹乎!

③夫既心识其所以然而不能然者,内外不一,心手不相应,不学之过也。

④故凡有见于中而操之不熟者,平居自视了然,而临事忽焉丧之,岂独竹乎!

⑤今夫夫子之托于斯竹也,而予以为有道者,则非耶?

⑥苏子辩矣,然二百五十匹,吾将买田而归老焉。

翻译下列句子

全 文 结 构

第一段 阐述文与可的绘画理论,谈自我艺术实践的体会

第一层 由竹说起,提出画竹应当有成竹在胸。

第二层 写作者自己学习文与可画论的心得。

第三层 评价苏辙的看法,表明自己比弟弟更

能领悟文与可的画论。

第二段 追忆二人在交往过程中与画竹相关的几件趣事

第一件 投求画者的绢于地,并言当袜穿,传为笑话

第二件 书信往来各自表述艺术创作中神似重于形似

的美学观点

第三件 追述自己一首“筼筜谷”诗令文夫妇为之喷饭

第三段 交代写作此文的缘由,并表明二人关系感情深

厚、亲密无间

1.本文侧重于阐发“胸有成竹”、“心手相应”的创作思想,还是追述与文与可的深厚友谊?

2.文章主旨写理还是写情?

3.本文的体裁是什么?文中记叙了与文与可的哪些事件,分别说明了文与可的什么个性?

4.文章第一节描绘了那幅画,其用意何在?

5.文章题目既然为“文与可画筼筜谷偃竹记”,为何作画经过描写甚少?文末作者借曹操与桥玄之事侧面反映了自己与文与可的亲密,这与文章主旨有何关联?

研读文本,思考以下问题:

1.本文的体裁是什么?

2.文中记叙了文与可的哪些事情,说明了文与可是怎样的一个人?

杂文

记叙了文与可厌世俗求画,不自贵重,说明了他的脱俗淡泊,与苏轼诗画互答,说明了他是个才情过人、无拘率直的人。

3.文章的主旨是什么?作者是怎样表达这一主题思想的?

文章的主旨主要是叙述两人的深挚友谊以及睹物思人的悲痛;文章不仅仅通过日常趣事来表现两人的亲密无间的关系,而且又借用典故表达两人的深厚情谊,从而写出了对文与可的思念和缅怀之情。

本文借画竹阐发了哪两个方面的创作思想。

“胸有成竹”和“心手相应”。

前者:“故画竹必先……少纵则逝矣。”其含义是:心中要有事物完整鲜明的形象,灵感来时,要适时捕捉,一气呵成,使胸中的形象成于笔下。

后者:“夫既心识其所以然,……不学之过也。”。其含义是:要努力学习,在实践中逐渐做到熟练地掌握技巧。

作者引用了哪些诗文和典故,体会叙述、引用与议论的关系?

文章多处引用诗文、典故,随手拈来,自然贴切,绝无矫揉造作之感。他引用的诗文有苏辙的《墨竹赋》、文与可“书尾复写一诗”和苏轼的和诗,以及苏轼《洋洲三十咏》其一《筼筜谷》、曹孟德祭桥公文。引用的典故有:庖丁解牛、轮扁斫轮、“谓川千亩竹”。

本篇出发点是说理还是抒情?文章的中心是什么?

本文以抒情为主,兼具叙事和说理。对绘画理论的阐述,对《偃竹图》的由来和种种有关琐事的叙述,其实都是围绕文与可、苏轼与竹的这段深厚的感情展开的。文章的中心是通过对与画竹相关的绘画理论的阐述和生活琐事的描述,表现了作者对文与可的真挚情谊,流露了苏轼对文与可的深切怀念。

通过阅读苏文,我们应该从中汲取哪些启迪和教益?

我们要在作任何一件事前,都要对预作之事认真分析,掌握客观事物的各种因素和条件,预先做好充分的思想和物质准备,对所要做的事“胸有成竹”,这样才能克服盲目性、无目的性和无把握性。

同课章节目录