高中化学必修2课件:第1章 第1节《元素周期表》课件(共82 张PPT)

文档属性

| 名称 | 高中化学必修2课件:第1章 第1节《元素周期表》课件(共82 张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2020-09-12 20:21:14 | ||

图片预览

文档简介

第1节 元素周期表

第1课时 元素周期表的结构

第一章 物质结构元素周期律

1. 了解元素周期表的发展历程;

2. 掌握元素周期表的编排原则及结构(重点);

3. 能描述元素在周期表中的位置(难点)。

本课首先在课前让学生分小组查找关于元素周期表发展史的相关资料,制作成幻灯片相互交流,培养学生勇于创新、不断探索的科学品质。在课堂上教师对学生的实践活动进行点评,之后讲授元素周期表的结构,归纳总结记忆方法,通过观看《元素周期表之歌》让学生感受学习的快乐、化学与生活的密切相关。

在讲授元素周期表的结构时,采用启发式教学,引导学生发现周期表中的规律,通过精选典型习题练习、解题方法介绍让学生掌握本节课重、难点知识:周期表的结构、元素在周期表中的位置。

层式元素周期表

形形色色的元素周期表

元素周期表的发展史

从18世纪中叶到19世纪中叶100年间,一系列的新元素接连不断地被发现,关于这些元素的物理化学性质也积累的非常丰富,但是一个更大的黑洞吸引着科学家,这些元素之间有怎样的内在联系呢?

1869年,俄国化学家门捷列夫

将元素按照相对原子质量由小到大

依次排列,并将化学性质相似的元

素放在一个纵行,制出了第一张元

素周期表,揭示了化学元素间的内

在联系,使其构成了一个完整的体系。

门捷列夫还预言了一些未知元素的性质都得到了证实。但是由于时代的局限,门捷列夫揭示的元素内在联系的规律还是初步的,他未能认识到形成元素性质周期性变化的根本原因。

元素周期表逐渐成为化学家研究元素及其化合物所不可缺少的工具,也为他们探索发现新元素提供了思路,成为化学发展史上重要的里程碑之一。到1905年,维尔纳(1913年诺贝尔获奖得者)制成了现代形式的元素周期表,而当时还不知道原子序数的实在物理意义。1913年,英国物理学家莫斯莱发现,门捷列夫周期表里的原子序数原来是原子的核电荷数。那么,我们现在普遍使用的元素周期表有怎样的结构?

表中的各元素之间又有怎样的内在联系?究竟还有多少种元素没有被发现?元素周期表的终点又在哪里呢?下面让我们一起走进教材第一节元素周期表的学习吧!

请同学阅读“一、元素周期表”的教材内容,时间5分钟

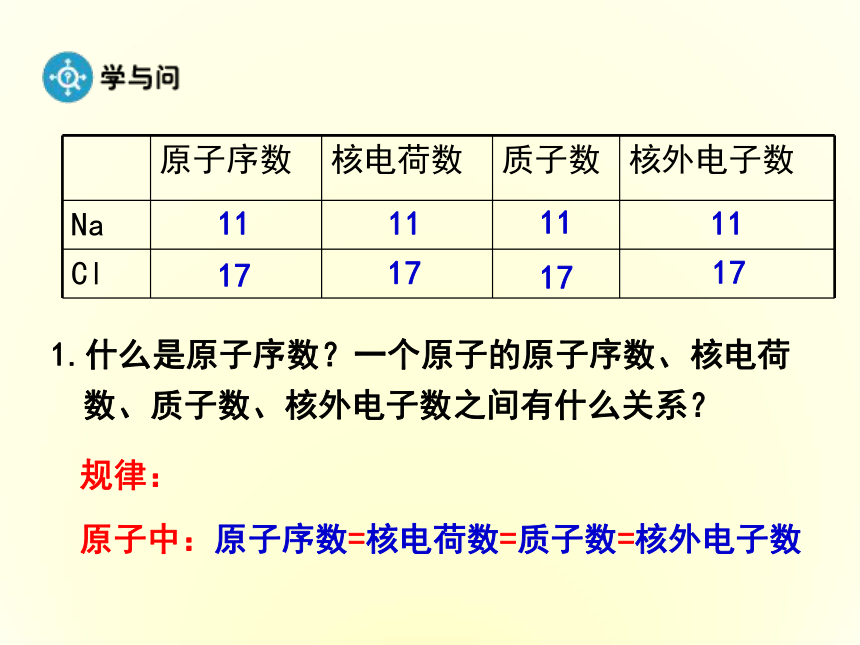

1.什么是原子序数?一个原子的原子序数、核电荷数、质子数、核外电子数之间有什么关系?

原子序数

核电荷数

质子数

核外电子数

Na

Cl

11

11

11

11

17

17

17

17

原子中:原子序数=核电荷数=质子数=核外电子数

规律:

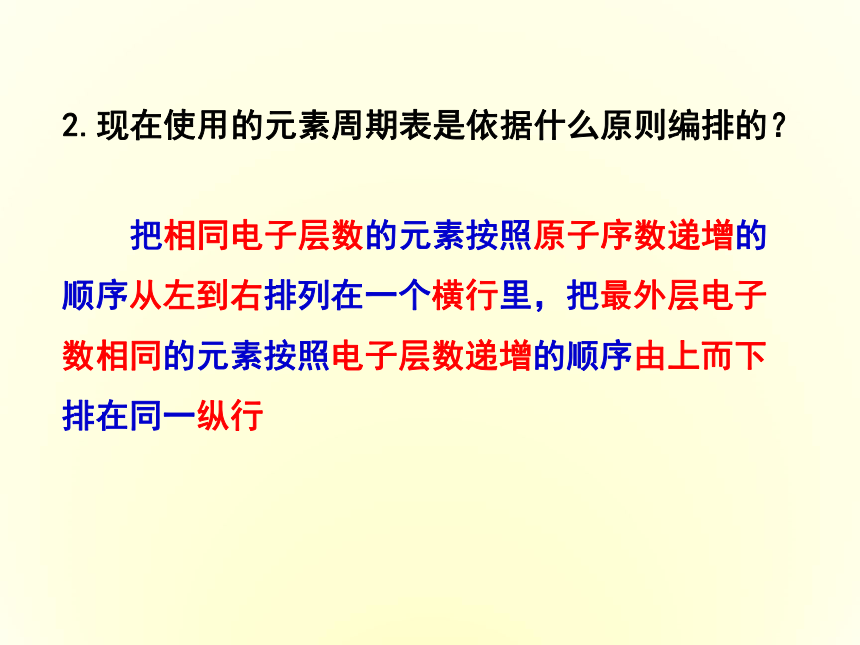

2.现在使用的元素周期表是依据什么原则编排的?

把相同电子层数的元素按照原子序数递增的顺序从左到右排列在一个横行里,把最外层电子数相同的元素按照电子层数递增的顺序由上而下排在同一纵行

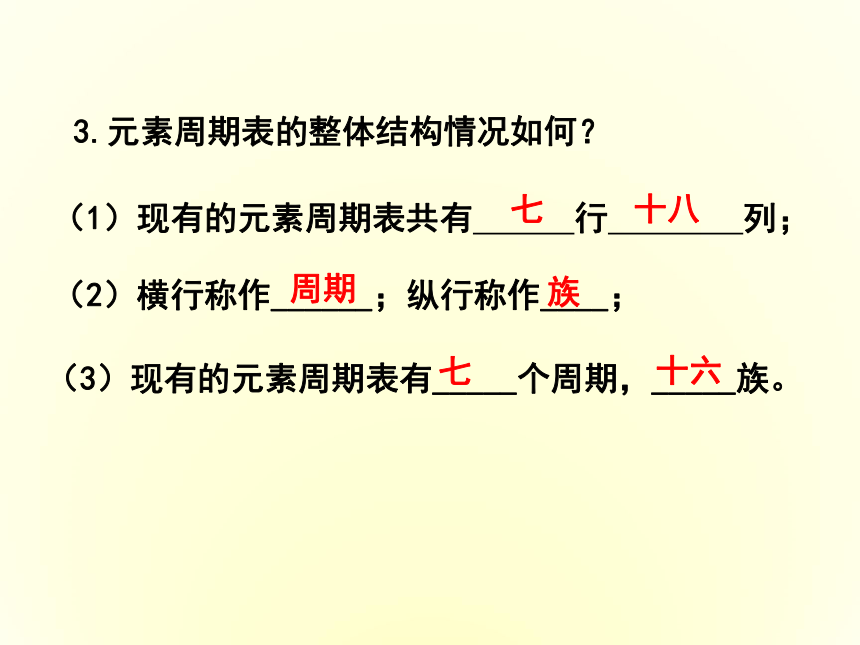

3.元素周期表的整体结构情况如何?

(1)现有的元素周期表共有 行 列;

(2)横行称作______;纵行称作____;

(3)现有的元素周期表有_____个周期,_____族。

七

十八

周期

族

七

十六

周期

序数

1

2

3

4

5

6

7

8

短周期

长周期

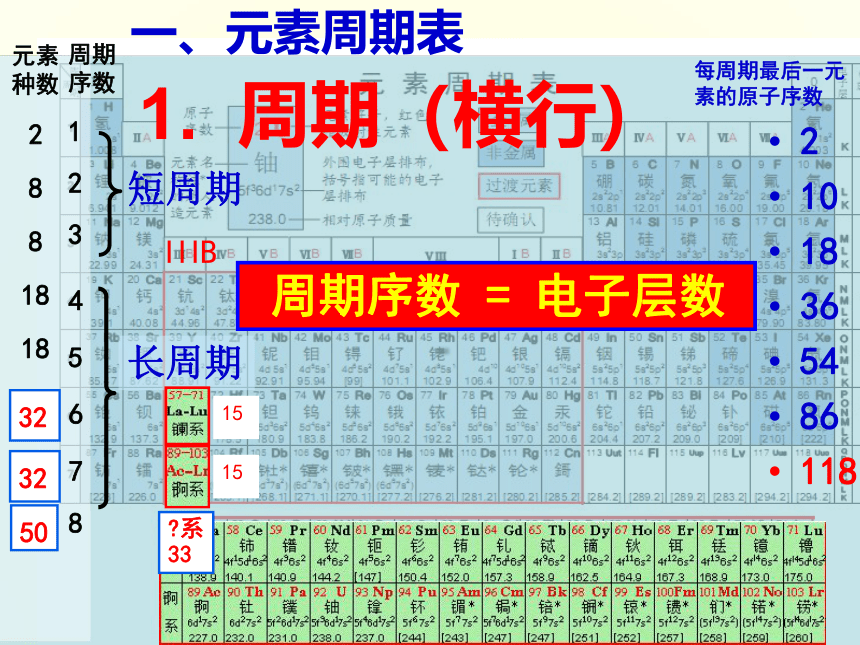

1. 周期(横行)

2

10

18

36

54

86

118

每周期最后一元素的原子序数

32

周期序数 = 电子层数

32

IIIB

15

15

50

?系

33

元素

种数

2

8

8

18

18

一、元素周期表

VIII

0

副族7个

IA 主族7个

IIA

IIIA

IVA

VA

VIA

VIIA

IB

IIB

IIIB

IVB

VB

VIB

VIIB

1个第八族

2. 族(纵行)

用罗马数字表示序数

1个0族

“ A”表示主族;“B”表示副族

!由短周期元素和长周期元素组成

!完全由长周期元素组成

!第Ⅷ族的Ⅷ后没有A或B

VIII

0

IA

IIA

IIIA

IVA

VA

VIA

VIIA

IB

IIB

IIIB

IVB

VB

VIB

VIIB

1

2

3

4

5

6

7

8 9 10

13

11

12

14

15

16

17

18

列

族

主族

列序

1

2

13

14

15

16

17

族序

IA

IVA

VA

VIA

VIIA

副族

列序

3

4

5

6

7

11

12

族序

VB

VIB

VIIB

IIB

第VIII族

第 ,共3个纵行

0族

第 纵行

ⅠB

ⅣB

ⅢB

ⅢA

ⅡA

8、9、10

18

主族序数 = 最外层电子数= 最高正化合价

① 除9、10、18纵行(列序)外,族序数=列序个位数。(记忆方法)

②18个纵行,只16个族;0族和第VIII族不属主族,也不属副族。

族的别称

第ⅠA族称为 __ 元素 ;

第ⅡA族称为 ___元素;

第ⅣA族称为 元素;

第ⅤA族称为 元素;

第ⅥA族称为 元素;

第ⅦA族称为 元素;

零族称为 __元素.

碱金属

碱土金属

碳族

氮族

氧族

卤族

稀有气体

H

Li

Na

K

Rb

Cs

Fr

F

Cl

Br

Ⅰ

At

ⅠA

ⅦA

ⅡA

Be

Mg

Ca

Sr

Ba

Ra

ⅢA

B

Al

Ga

In

Tl

ⅣA

C

Si

Ge

Sn

Pb

ⅤA

N

P

As

Sb

Bi

Ⅵ A

O

S

Se

Te

Po

0

He

Ne

Ar

Kr

Xe

Rn

种类

ⅢB

ⅣB

ⅤB

ⅥB

VIIB

VIII

IB

IIB

10个

5个

1.下面的线框中每一列、每一行相当于周期表的每一纵行和每一周期,但它的列数和行数都多于元素周期表。请在下面的线框中用色笔画出周期表的轮廓。并标出族序数,写出七个主族元素(可参考课本)和 0族元素的元素符号。

1

2

3

4

5

6

7

周期

2.请推测原子序数为6、13、34、53、88的元素在周期表中的位置。

答案: 6——第二周期第ⅣA族

13——第三周期第ⅢA族

34——第四周期第ⅥA族

53——第五周期第ⅦA族

88——第七周期第ⅡA族

方法一:根据原子结构示意图,看电子层数及最外层电子数

方法二:与稀有气体原子序数比较,看差值

3.下列有关元素周期表的说法不正确的是( )。

A.只有IIA族元素的原子最外层有2个电子

B.元素周期表含元素种数最多的族是第IIIB族

C.第IVA族元素形成的化合物种数最多

D.第15列某元素能形成碱性气体

A

4.已知A为ⅡA族元素,B为ⅢA族元素,它们的原子序数分别为m和n,且A、B为同一周期元素。

下列关系式错误的是( )。

A.n = m+1 B.n = m + 11

C.n = m + 25 D.n = m + 10

D

5.已知X、Y、Z是短周期元素,它们在周期表中的位置如图所示。试回答:

(1)X元素单质的化学式是________。

(2)Y元素的原子结构示意图是________

(3)Z与钠反应的化学反应方程式为:________________。

X

Y

Z

He

S + 2Na = Na2S

△

+9

2

7

1. 熟悉周期表的大致轮廓。

2. 熟记1~20号元素原子序数和符号。

3. 熟记7个主族和0族元素原子序数、名称和符号。

第1节 元素周期表

第2课时 碱金属元素的性质与原子结构

第一章 物质结构元素周期律

1.掌握碱金属单质的主要性质及其递变规律。

2.初步掌握主族元素原子结构与元素性质的内在联系。

本课设计主线:原子结构——化学性质——物理性质——总结升华。课题以设问的形式引导学生观察碱金属原子结构的异同点,并根据结构推测化学性质,接着用实验、资料分析的方法验证其相似性及递变性;从而总结出碱金属元素化学性质的相似与递变规律。之后阅读教材碱金属的物理性质,归纳物理性质的相似和递变规律。最后采用表格的形式归纳总结碱金属的结构、性质的递变规律,并设计精选习题培养学生应用知识的能力。

碱金属化学性质的学习,注重从结构决定性质的角度入手,结合结构推测其化学性质,并用实验、资料分析的方法验证其化学性质的相似性及递变性。碱金属物理性质的学习采用学生自主学习阅读教材并归纳,有助于锻炼学生比较、分析归纳总结的能力。

碱金属元素单质

Li

Na

K

Rb

Cs

Fr

1.元素的原子结构和元素的性质之间有什么关系呢?

2.我们把ⅠA 族(除氢)称为碱金属,为什么要把它们编在一个族呢?

1.碱金属元素

观察碱金属元素的原子结构示意图有何异同?

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}

元素名称

元素符号

核电荷数

原子结构示意图

最外层电子数

电子层数

原子半径(nm)

碱

金

属

元

素

锂

0.152

钠

0.186

钾

0.227

铷

0.248

铯

0.265

Li

Na

K

Rb

Cs

3

11

19

37

55

1

1

1

1

1

2

3

4

5

6

(1)碱金属原子结构

锂

钠

钾

铷

铯

原子结构的异同:

1.相同点:碱金属元素原子结构的______________相同,都为____,都易失去电子,具有强还原性。

2.递变性:从Li 到Cs,碱金属元素的原子结构中,_________依次增多,___________依次增大。

最外层电子数

1个

电子层数

原子半径

结构决定性质,可否从碱金属原子的结构角度推测其化学性质如何?又是否完全相同?

+37

2

8

18

8

1

+55

2

8

18

18

8

1

+3

2

1

+19

2

8

8

1

+11

2

8

1

失去1个电子

+1价阳离子

表现出还原性

可与非金属、水等反应

(2)碱金属单质的化学性质

(A)与氧气反应

现象

钠

钾

与氧气反应

剧烈燃烧,火焰呈 色,生成 色的固体

反应方程式

黄

淡黄

2Na+O2 Na2O2

△

K+O2 KO2

△

-1

1

2

-

剧烈燃烧,火焰

呈 色

紫

钾与氧气的反应实验

元素

条件

现象

产物

结论

Li

Na

加热

燃烧,剧烈

Na2O2

K

稍加热

燃烧,更剧烈

更复杂的氧化物KO2

Rb

Cs

从Li到Cs,随电子层数的递增,还原性(金属性)逐渐增强.

加热

燃烧,较不剧烈

Li2O

接触空气不加热

剧烈

更复杂的氧化物

接触空气不加热

剧烈

更复杂的氧化物

(B)与水反应

钠

与水反应

反应方程式

浮、熔、游、响、红

浮、熔、游、响、红,有微弱爆炸

2Na + 2H2O

2NaOH + H2↑

2K + 2H2O

2KOH + H2↑

钾

钠、钾与水反应的实验对比

请描述钠与水反应的实验操作及现象;

元素

现象

产物

结论

Li

Na

剧烈反应,有“浮、熔、游、响、红”现象

K

更剧烈,气体会燃烧,轻微爆炸

Rb

Cs

从Li到Cs,随电子层数的递增,还原性(金属性)逐渐增强。

会反应,比Na缓慢

遇水燃烧,甚至爆炸

对应的碱和氢气

2M + 2H2O 2MOH + H2↑

(M=Li, Na, K, Rb, Cs)

(B)与水反应

碱性逐渐增强

(1)碱金属元素结构和化学性质的相似性和递变性

Li Na K Rb Cs

1.相似性:

最外层上都只有一个电子

化学性质相似

1) 易失去电子,表现出强还原性

2)化合物中均显+1价

2.递变性:

核电荷数↑

电子层数↑

原子半径↑

核对最外层电子的引力↓

失电子能力↑

还原性↑

金属性↑

牢记规律

在元素周期表中,同主族元素从上到下原子核外电子层数依次______,原子半径逐渐______,失电子能力逐渐______,金属性逐渐______。

还原性:Li < Na < K < Rb < Cs

氧化性:Li +< Na+ < K+ < Rb+ < Cs+

易失难得

增多

增大

增强

增强

K

Rb

Cs

(1)碱金属单质的物理性质

阅读P7,试着归纳碱金属物理性质的相似性和递变性

Li

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}碱金属单质

颜色和状态

密度

(g.cm3)

熔点

(℃)

沸点(℃)

Li

银白色,柔软

0.534

180.5

1347

Na

银白色,柔软

0.97

97.81

882.9

K

银白色,柔软

0.86

63.65

774

Rb

银白色,柔软

1.532

38.89

688

Cs

略带金属光泽,柔软

1.879

28.40

678.4

表1-1 碱金属的主要性质

最轻的金属,保存在石蜡里

密度反常,比钠的密度小

熔沸点逐渐降低

碱金属物理性质的递变规律

碱金属单质

Li Na K Rb Cs

相似点

颜色

硬度

密度

熔沸点

导电导热性

递变性

密度变化

熔沸点变化

柔软

较小

较低

强

逐渐增大(K特殊)

逐渐降低

均为银白色(Cs略带金色)

碱金属元素的递变规律

{2D5ABB26-0587-4C30-8999-92F81FD0307C}

碱金属单质

原子结构

化学性质

物理性质

核电荷数

电子层数

原子半径

核对最外层电子的吸引力

金属性

对应碱的碱性

密度

熔沸点

Li

Na

K

Rb

Cs

增

加

增

加

增

加

减

弱

增

强

增

大

(K

除

外)

降

低

增

强

1.锂是世界上最轻的金属,它属于碱金属的一种。下列关于碱金属的说法正确的是( )

A.和锂同一主族的都是金属元素

B.Na+比Li多一个电子层

C.Li+、Na+、K+、Rb+的最外层都有8个电子

D.Li是碱金属中原子半径最小的原子

H

D

Na+有两个电子层,Li有两个电子层

Li+最外层只有2个电子

2.下列对碱金属性质的叙述中正确的是( )

A.碱金属元素的单质具有强还原性,可置换出硫酸铜溶液中的铜单质

B.单质在空气中燃烧生成的都是过氧化物

C.碱金属单质与水反应生成碱和氢气

D.单质熔、沸点随着原子序数递增而升高

C

Li燃烧后生成物只有Li2O

熔、沸点在逐渐降低

碱金属单质还原性强,会首先与水反应

2M+2H2O 2MOH+H2↑(M=Li, Na, K, Rb, Cs)

3.下列关于碱金属某些性质的排序中,正确的是( )

A.还原性:Li>Na>K>Rb>Cs

B.密度:LiC.熔点、沸点: LiD.原子半径: Li从上到下,随着原子半径的逐渐增大,还原性逐渐增强

从上到下,密度逐渐增大(K除外)

碱金属从上到下,熔沸点逐渐降低

D

4.碱金属钫(Fr)具有放射性,它是碱金属元素中最重的元素,下列预言错误的是( )

A.在碱金属中它具有最大的原子半径

B.它的氢氧化物化学式为FrOH,是一种极强的碱

C.钫在空气中燃烧时,只生成化学式为Fr2O的氧化物

D.它能跟水反应生成相应的碱和氢气,由于反应剧烈而发生爆炸.

C

氧化物种类增多

第1节 元素周期表

第3课时

1. 掌握卤族元素单质的主要性质及递变规律。

2. 掌握主族元素原子结构与元素性质的内在联系。

本课设计主线:卤素物理性质——原子结构——化学性质。采用回忆碱金属的递变规律引导学生思考卤素之间是否存在类似的递变规律,以明确本课目标。首先阅读资料卡片归纳卤素的物理性质递变规律,并补充介绍溴、碘单质的特性。接着观察卤素原子结构的异同推测化学性质。重点介绍与氢气化合、卤素单质间的置换反应及与水反应。并归纳卤素氧化性的强弱关系,总结递变规律。最后采用表格的形式梳理卤素的结构、性质的递变规律,并升华总结本节元素性质与结构之间关系——结构决定性质。并设计精选习题培养学生应用知识的技能。

卤素化学性质的学习,注重从结构决定性质角度入手推测化学性质的递变规律。与氢气化合,采用阅读教材表格归纳递变规律,有助于提高学生的总结归纳能力;卤素之间的置换反应配有相关视频,通过观察实验,并用氧化还原知识分析氧化性、还原性强弱关系。做到理论与实践相结合,加深理解;接着设置疑问引入卤素单质与水的反应,总结化学性质递变规律。

F2

Br2

I2

1.卤素单质的物理性质

单质

颜色、状态

密度

熔点/℃

沸点/℃

F2

淡黄绿色气体

1.69g/L

-219.6

-188.1

Cl2

黄绿色气体

3.124 g/L

-101

-34.6

Br2

红棕色液体

3.119g/cm3

7.2

58.78

I2

紫黑色固体

4.93g/cm3

113.5

184.4

阅读P8资料卡片,总结卤素单质物理性质的递变规律。

密度逐渐增大

熔点逐渐升高

沸点逐渐升高

颜色逐渐加深

均为双原子分子

(1)相似性:

(2)递变性:

有颜色

颜色:

状态:

密度:

熔沸点:

逐渐加深

气—液—固

逐渐增大

逐渐升高

与碱金属相比较?

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}

无

水

苯或汽油(上层)

CCl4(下层)

Cl2

黄绿色

浅黄绿色

黄绿色

Br2

深红棕色

橙黄色

橙红色

I2

紫黑色

棕黄色

紫红色

溶剂

溶质

①卤素单质在水中的溶解度较小,但是易溶于有机溶剂苯、CCl4、汽油等

②卤素单质的特性

A. 溴的特性

深红棕色液体,是常温下唯一呈液态的非金属单质

有刺激性气味、有毒

易挥发,溴蒸气为红棕色

会腐蚀橡胶,用玻璃塞。密闭保存,加水液封

B. 碘的特性

碘是一种紫黑色固体,碘的蒸气呈紫色

易升华,用于分离、提纯碘晶体

碘(I2)单质遇淀粉变蓝色

——用于碘、淀粉相互检验

碘的升华

观察卤族元素的原子结构示意图,思考并讨论:

①卤素的原子结构有什么异同点?

②根据原子结构,试推测卤素在化学性质上所表现的相似性和递变性。

+53

2

8

18

18

7

+9

2

7

+35

2

8

18

7

+17

2

8

7

F Cl Br I

+53

2

8

18

18

7

+9

2

7

+35

2

8

18

7

+17

2

8

7

相似性:

递变性:

核电荷数递增

电子层数递增

原子半径依次增大

易得一个电子

表现氧化性

氧化性逐渐减弱

最外层7个电子

得电子能力逐渐减弱

2. 卤族元素的原子结构

(1)与H2反应

3. 卤素单质的化学性质

{69C7853C-536D-4A76-A0AE-DD22124D55A5}H2+F2 = 2HF

暗处剧烈反应并爆炸;HF很稳定

H2+Cl2 = 2HCl

光照或点燃反应;HCl较稳定

H2+Br2 = 2HBr

加热500℃ ,HBr不稳定

H2+I2 2HI

需不断加热,HI同时分解

阅读教材P8,归纳卤素与氢气反应的相似性及反应条件、产物稳定性等的递变规律

■单质氧化性减弱,体现递变性

■都能跟氢气反应,体现相似性

反应通式:H2 + X2 = 2HX

(X= F、Cl、Br、I)

单质的氧化性(非金属性):

F2 > Cl2 > Br2 > I2

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}

与H2反应条件

生成的氢化物的稳定性

单质的氧化性

F2

Cl2

Br2

I2

逐

渐

变

难

逐

渐

减

弱

逐

渐

减

弱

A、HX的稳定性:

B、HX的还原性:

C、HX水溶液的酸性:

HF > HCl > HBr > HI

HFHF 【实验1-1】

根据实验判断氧化性和还原性的强弱关系

以强制弱

实验操作

实验现象

化学(离子)方程式

溶液分层,

上层 ,

下层 .

.

溶体分层,上层 ,下层 .

.

无色

橙红色

无色

紫色

2NaBr +Cl2 = 2NaCl +Br2

2KI+Cl2 = 2KCl +I2

2Br - +Cl2 = 2Cl - + Br2

2I - +Cl2 = 2Cl - +I2

氧化性:Cl2 > Br2

还原性:Br - > Cl -

氧化性:Cl2 > I2

还原性:I - > Cl -

(2)卤素单质间的置换反应

实验-氯水置换溴和碘

实验操作

实验现象

化学(离子)方程式

静置后,液体分层,上层 ,

下层 。

结论

紫色

无色

2KI+Br2 = I2+2KBr

氧化性:Cl2 > Br2 > I2

2I - +Br2 = I2+2Br -

氧化性:Br2 > I2

还原性:I - > Br -

还原性:I - > Br - > Cl -

溴和碘化钾溶液的反应实验

小结:

氧化性:F2> Cl2> Br2>I2

还原性:F-> Cl- > Br- > I-

注意:F2不能在溶液中置换后面的卤素单质

2F2 + 2H2O = 4HF + O2

氧化性:F2> Cl2> Br2>I2。 Cl2可从溴、碘的盐溶液中置换出相应的卤素单质,F2与氯、溴、碘的盐溶液可以置换出相应的卤素单质吗?

Cl2 + H2O = HCl + HClO

Br2 + H2O = HBr + HBrO

I2 + H2O = HI + HIO

反应通式:

2F2 + 2H2O = 4HF + O2(特例)

F 没有正价,只有0价和-1价

相似性:

递变性:

与水反应的能力依次减弱

(能反应)

(很弱)

(极弱)

反应越来越弱

(3)与水反应

X2 + H2O = HX + HXO(X≠F)

3. 卤素单质的化学性质

与H2化合

与H2O反应

置换

F2→I2反应难易程度:增大

剧烈程度:减小

氧化性:F2> Cl2> Br2>I2

还原性:F-> Cl- > Br- > I-

卤族元素的递变规律

{2D5ABB26-0587-4C30-8999-92F81FD0307C}卤素单质

原子结构

化学性质

物理性质

核电荷数

电子层数

原子半径

核对最外层电子的吸引力

得电子能力

非金属性

(氧化性)

氢化物的稳定性

密度

熔沸点

F2

Cl2

Br2

I2

从上到下

增

加

增

加

增

加

减弱

减弱

增

大

升高

减弱

减弱

主族元素随原子核外电子层数增加,它们得失电子能力、金属性、非金属性递变趋势。

规律:

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}

电子层数

原子半径

核对最外层电子的吸引力

失电子能力

金属性

得电子能力

非金属性

同主族元素从上到下

1.下列关于F、Cl、Br、I元素性质的比较,不正确的是( )

A.它们的原子核外电子层数随核电荷数的增加而增多

B.被其他卤素单质从其卤素化物中置换出来可能性随核电荷数的增加而增大

C.单质的颜色随核电荷数的增加而加深

D.它们的氢化物的稳定性随核电荷数的增加而增强

D

卤离子的还原性逐渐增强

F2淡黄绿色,Cl2黄绿色,Br2红棕色,I2紫黑色

×

√

√

√

非金属性越强,氢化物越稳定

2.下列说法不正确的是( )

A.HBr比HCl的还原性强

B.卤素是较强的非金属元素,故其单质只有氧化性

C.碘难溶于水,易溶于有机溶剂

D.碘单质能使湿润的碘化钾淀粉试纸变蓝

还原性:F-> Cl- > Br- > I-

√

Cl2 + H2O = HCl + HClO,Cl元素既体现出氧化性,也体现出还原性

×

√

√

B

第4课时 核素

第1节 元素周期表

1.了解原子的构成;

2.了解核素、同位素、质量数的概念;

3.掌握质量数与质子数、中子数之间的相互关系。

本课以《如何去鉴定物品的年代》的视频导入,提取与本课有关关键词,进而导入新课,从原子结构入手,确定原子组成;然后讲述原子内微粒间的数量关系,进而拓展到原子离子内微粒间的数量关系;最后系统讲解元素、核素及同位素的关系。

在讲述元素、核素及同位素的关系时,要从原子核本身内部组成入手,同时通过练习巩固解说。

如何去鉴定物品的年代(核素导入)

视频中涉及如下关键词:

C-14

同位素

质子

中子

。。。

一、原子的结构及组成

氦原子结构示意图:

2

2+

e-

e-

质子

电子

中子

形象化

原子虽小,但还可以再分。

1.结构

原子

原子核

核外电子

质子

中子

{

{

2.组成

二、微粒间的数量关系

1.原子核内微粒间的数量关系

将原子核内所有的质子和中子的相对质量取近似整数值加起来,所得的数值,叫质量数。

质量数(A) = 质子数(Z) + 中子数(N)

2.构成原子或离子的微粒间的数量关系

原子:没有得失电子,显电中性

离子:得到或失去电子,带负电或正电性

质子、中子、电子的电性和电量情况?

1个质子带一个单位正电荷

1个电子带一个单位负电荷

中子不带电

1.原子核所带的电荷数=质子所带的电荷数

核电荷数=质子数

2.质子数与核外电子数的关系

(2)离子中:核外电子数≠质子数=核电荷数=原子序数

(1)原子中:核外电子数=质子数=核电荷数=原子序数

阳离子的核外电子数 =质子数 - 离子所带电荷数

阴离子的核外电子数 =质子数 + 离子所带电荷数

氢元素的三种原子

这三种微粒是同一种原子吗?是同一种元素吗?

氕 氘 氚

H D T

重氢 超重氢

2.核素:具有一定数目质子和一定数目中子的一种原子叫

做核素

1.元素:具有相同核电荷数(质子数)的同一类原子。

同种元素:原子的原子核中质子数______。

同种元素:原子的原子核中中子数可以_______。

同种元素:可以有______种不同原子。

相同

不相同

几

如:

C

12

C

13

三、元素、核素、同位素

C

14

元素种类与原子种数一样多吗?

质子数(Z)

中子数(N)

质量数(A)

原子名称

原子符号

1

0

1

氕

1H或H

1

1

2

氘

1H或D

1

2

3

氚

1H或T

1

2

3

3.同位素

质子数相同而不同中子数的同一元素的不同原子互称为同位素。

即:两同(同质子数、同一元素)

两不同(中子数不同、原子不同)

其特点为:

(1)同位素在周期表里占据同一位置。

(2)同位素的化学性质几乎完全相同,物理性质略有差异。

下列各组粒子属于同位素的是( )

A.11H和D2 B. Cl和 Cl

C.金刚石和石墨 D.H2O和D2O

?

B

同位素的应用:

同位素在日常生活、工农业生产和科学研究中有着重要的用途。

用于制造氢弹;

利用 育种,治疗癌症和肿瘤。

放射性元素

是造原子弹及核反应堆的材料;

92

U

235

是原子量的标准;

6

C

12

如:考古时利用 测定一些文物的年代;

A——代表质量数;

Z——代表核电荷数;

c——代表离子所带的电荷数;

d——代表化合价;

e——代表一个分子中的原子个数。

A

Z

+

d

X

c+

-

-

e

-

-

A、Z、c、d、e各代表什么?

四、微粒的表示方法

1.“16O”与“O”所表示的意义是否相同?

8

16O表示原子核内有8个中子的具体的氧原子,而O除表示一个氧原子外,还可表示氧元素。

8

2.填写下表中空白

粒子符号

质子数(z)

中子数(N)

质量数(A)

AX表示

O

8

18

14

27

Ar

18

22

Cl

35Cl

H

1H

Z

17

1

10

13

40

17

18

35

1

0

1

18Ar

40

13Al

27

8O

18

Al

3.是不是任何原子核都是由质子和中子构成的?

不是,如上述练习中1H原子,核内无中子,仅有一个质子。

第1课时 元素周期表的结构

第一章 物质结构元素周期律

1. 了解元素周期表的发展历程;

2. 掌握元素周期表的编排原则及结构(重点);

3. 能描述元素在周期表中的位置(难点)。

本课首先在课前让学生分小组查找关于元素周期表发展史的相关资料,制作成幻灯片相互交流,培养学生勇于创新、不断探索的科学品质。在课堂上教师对学生的实践活动进行点评,之后讲授元素周期表的结构,归纳总结记忆方法,通过观看《元素周期表之歌》让学生感受学习的快乐、化学与生活的密切相关。

在讲授元素周期表的结构时,采用启发式教学,引导学生发现周期表中的规律,通过精选典型习题练习、解题方法介绍让学生掌握本节课重、难点知识:周期表的结构、元素在周期表中的位置。

层式元素周期表

形形色色的元素周期表

元素周期表的发展史

从18世纪中叶到19世纪中叶100年间,一系列的新元素接连不断地被发现,关于这些元素的物理化学性质也积累的非常丰富,但是一个更大的黑洞吸引着科学家,这些元素之间有怎样的内在联系呢?

1869年,俄国化学家门捷列夫

将元素按照相对原子质量由小到大

依次排列,并将化学性质相似的元

素放在一个纵行,制出了第一张元

素周期表,揭示了化学元素间的内

在联系,使其构成了一个完整的体系。

门捷列夫还预言了一些未知元素的性质都得到了证实。但是由于时代的局限,门捷列夫揭示的元素内在联系的规律还是初步的,他未能认识到形成元素性质周期性变化的根本原因。

元素周期表逐渐成为化学家研究元素及其化合物所不可缺少的工具,也为他们探索发现新元素提供了思路,成为化学发展史上重要的里程碑之一。到1905年,维尔纳(1913年诺贝尔获奖得者)制成了现代形式的元素周期表,而当时还不知道原子序数的实在物理意义。1913年,英国物理学家莫斯莱发现,门捷列夫周期表里的原子序数原来是原子的核电荷数。那么,我们现在普遍使用的元素周期表有怎样的结构?

表中的各元素之间又有怎样的内在联系?究竟还有多少种元素没有被发现?元素周期表的终点又在哪里呢?下面让我们一起走进教材第一节元素周期表的学习吧!

请同学阅读“一、元素周期表”的教材内容,时间5分钟

1.什么是原子序数?一个原子的原子序数、核电荷数、质子数、核外电子数之间有什么关系?

原子序数

核电荷数

质子数

核外电子数

Na

Cl

11

11

11

11

17

17

17

17

原子中:原子序数=核电荷数=质子数=核外电子数

规律:

2.现在使用的元素周期表是依据什么原则编排的?

把相同电子层数的元素按照原子序数递增的顺序从左到右排列在一个横行里,把最外层电子数相同的元素按照电子层数递增的顺序由上而下排在同一纵行

3.元素周期表的整体结构情况如何?

(1)现有的元素周期表共有 行 列;

(2)横行称作______;纵行称作____;

(3)现有的元素周期表有_____个周期,_____族。

七

十八

周期

族

七

十六

周期

序数

1

2

3

4

5

6

7

8

短周期

长周期

1. 周期(横行)

2

10

18

36

54

86

118

每周期最后一元素的原子序数

32

周期序数 = 电子层数

32

IIIB

15

15

50

?系

33

元素

种数

2

8

8

18

18

一、元素周期表

VIII

0

副族7个

IA 主族7个

IIA

IIIA

IVA

VA

VIA

VIIA

IB

IIB

IIIB

IVB

VB

VIB

VIIB

1个第八族

2. 族(纵行)

用罗马数字表示序数

1个0族

“ A”表示主族;“B”表示副族

!由短周期元素和长周期元素组成

!完全由长周期元素组成

!第Ⅷ族的Ⅷ后没有A或B

VIII

0

IA

IIA

IIIA

IVA

VA

VIA

VIIA

IB

IIB

IIIB

IVB

VB

VIB

VIIB

1

2

3

4

5

6

7

8 9 10

13

11

12

14

15

16

17

18

列

族

主族

列序

1

2

13

14

15

16

17

族序

IA

IVA

VA

VIA

VIIA

副族

列序

3

4

5

6

7

11

12

族序

VB

VIB

VIIB

IIB

第VIII族

第 ,共3个纵行

0族

第 纵行

ⅠB

ⅣB

ⅢB

ⅢA

ⅡA

8、9、10

18

主族序数 = 最外层电子数= 最高正化合价

① 除9、10、18纵行(列序)外,族序数=列序个位数。(记忆方法)

②18个纵行,只16个族;0族和第VIII族不属主族,也不属副族。

族的别称

第ⅠA族称为 __ 元素 ;

第ⅡA族称为 ___元素;

第ⅣA族称为 元素;

第ⅤA族称为 元素;

第ⅥA族称为 元素;

第ⅦA族称为 元素;

零族称为 __元素.

碱金属

碱土金属

碳族

氮族

氧族

卤族

稀有气体

H

Li

Na

K

Rb

Cs

Fr

F

Cl

Br

Ⅰ

At

ⅠA

ⅦA

ⅡA

Be

Mg

Ca

Sr

Ba

Ra

ⅢA

B

Al

Ga

In

Tl

ⅣA

C

Si

Ge

Sn

Pb

ⅤA

N

P

As

Sb

Bi

Ⅵ A

O

S

Se

Te

Po

0

He

Ne

Ar

Kr

Xe

Rn

种类

ⅢB

ⅣB

ⅤB

ⅥB

VIIB

VIII

IB

IIB

10个

5个

1.下面的线框中每一列、每一行相当于周期表的每一纵行和每一周期,但它的列数和行数都多于元素周期表。请在下面的线框中用色笔画出周期表的轮廓。并标出族序数,写出七个主族元素(可参考课本)和 0族元素的元素符号。

1

2

3

4

5

6

7

周期

2.请推测原子序数为6、13、34、53、88的元素在周期表中的位置。

答案: 6——第二周期第ⅣA族

13——第三周期第ⅢA族

34——第四周期第ⅥA族

53——第五周期第ⅦA族

88——第七周期第ⅡA族

方法一:根据原子结构示意图,看电子层数及最外层电子数

方法二:与稀有气体原子序数比较,看差值

3.下列有关元素周期表的说法不正确的是( )。

A.只有IIA族元素的原子最外层有2个电子

B.元素周期表含元素种数最多的族是第IIIB族

C.第IVA族元素形成的化合物种数最多

D.第15列某元素能形成碱性气体

A

4.已知A为ⅡA族元素,B为ⅢA族元素,它们的原子序数分别为m和n,且A、B为同一周期元素。

下列关系式错误的是( )。

A.n = m+1 B.n = m + 11

C.n = m + 25 D.n = m + 10

D

5.已知X、Y、Z是短周期元素,它们在周期表中的位置如图所示。试回答:

(1)X元素单质的化学式是________。

(2)Y元素的原子结构示意图是________

(3)Z与钠反应的化学反应方程式为:________________。

X

Y

Z

He

S + 2Na = Na2S

△

+9

2

7

1. 熟悉周期表的大致轮廓。

2. 熟记1~20号元素原子序数和符号。

3. 熟记7个主族和0族元素原子序数、名称和符号。

第1节 元素周期表

第2课时 碱金属元素的性质与原子结构

第一章 物质结构元素周期律

1.掌握碱金属单质的主要性质及其递变规律。

2.初步掌握主族元素原子结构与元素性质的内在联系。

本课设计主线:原子结构——化学性质——物理性质——总结升华。课题以设问的形式引导学生观察碱金属原子结构的异同点,并根据结构推测化学性质,接着用实验、资料分析的方法验证其相似性及递变性;从而总结出碱金属元素化学性质的相似与递变规律。之后阅读教材碱金属的物理性质,归纳物理性质的相似和递变规律。最后采用表格的形式归纳总结碱金属的结构、性质的递变规律,并设计精选习题培养学生应用知识的能力。

碱金属化学性质的学习,注重从结构决定性质的角度入手,结合结构推测其化学性质,并用实验、资料分析的方法验证其化学性质的相似性及递变性。碱金属物理性质的学习采用学生自主学习阅读教材并归纳,有助于锻炼学生比较、分析归纳总结的能力。

碱金属元素单质

Li

Na

K

Rb

Cs

Fr

1.元素的原子结构和元素的性质之间有什么关系呢?

2.我们把ⅠA 族(除氢)称为碱金属,为什么要把它们编在一个族呢?

1.碱金属元素

观察碱金属元素的原子结构示意图有何异同?

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}

元素名称

元素符号

核电荷数

原子结构示意图

最外层电子数

电子层数

原子半径(nm)

碱

金

属

元

素

锂

0.152

钠

0.186

钾

0.227

铷

0.248

铯

0.265

Li

Na

K

Rb

Cs

3

11

19

37

55

1

1

1

1

1

2

3

4

5

6

(1)碱金属原子结构

锂

钠

钾

铷

铯

原子结构的异同:

1.相同点:碱金属元素原子结构的______________相同,都为____,都易失去电子,具有强还原性。

2.递变性:从Li 到Cs,碱金属元素的原子结构中,_________依次增多,___________依次增大。

最外层电子数

1个

电子层数

原子半径

结构决定性质,可否从碱金属原子的结构角度推测其化学性质如何?又是否完全相同?

+37

2

8

18

8

1

+55

2

8

18

18

8

1

+3

2

1

+19

2

8

8

1

+11

2

8

1

失去1个电子

+1价阳离子

表现出还原性

可与非金属、水等反应

(2)碱金属单质的化学性质

(A)与氧气反应

现象

钠

钾

与氧气反应

剧烈燃烧,火焰呈 色,生成 色的固体

反应方程式

黄

淡黄

2Na+O2 Na2O2

△

K+O2 KO2

△

-1

1

2

-

剧烈燃烧,火焰

呈 色

紫

钾与氧气的反应实验

元素

条件

现象

产物

结论

Li

Na

加热

燃烧,剧烈

Na2O2

K

稍加热

燃烧,更剧烈

更复杂的氧化物KO2

Rb

Cs

从Li到Cs,随电子层数的递增,还原性(金属性)逐渐增强.

加热

燃烧,较不剧烈

Li2O

接触空气不加热

剧烈

更复杂的氧化物

接触空气不加热

剧烈

更复杂的氧化物

(B)与水反应

钠

与水反应

反应方程式

浮、熔、游、响、红

浮、熔、游、响、红,有微弱爆炸

2Na + 2H2O

2NaOH + H2↑

2K + 2H2O

2KOH + H2↑

钾

钠、钾与水反应的实验对比

请描述钠与水反应的实验操作及现象;

元素

现象

产物

结论

Li

Na

剧烈反应,有“浮、熔、游、响、红”现象

K

更剧烈,气体会燃烧,轻微爆炸

Rb

Cs

从Li到Cs,随电子层数的递增,还原性(金属性)逐渐增强。

会反应,比Na缓慢

遇水燃烧,甚至爆炸

对应的碱和氢气

2M + 2H2O 2MOH + H2↑

(M=Li, Na, K, Rb, Cs)

(B)与水反应

碱性逐渐增强

(1)碱金属元素结构和化学性质的相似性和递变性

Li Na K Rb Cs

1.相似性:

最外层上都只有一个电子

化学性质相似

1) 易失去电子,表现出强还原性

2)化合物中均显+1价

2.递变性:

核电荷数↑

电子层数↑

原子半径↑

核对最外层电子的引力↓

失电子能力↑

还原性↑

金属性↑

牢记规律

在元素周期表中,同主族元素从上到下原子核外电子层数依次______,原子半径逐渐______,失电子能力逐渐______,金属性逐渐______。

还原性:Li < Na < K < Rb < Cs

氧化性:Li +< Na+ < K+ < Rb+ < Cs+

易失难得

增多

增大

增强

增强

K

Rb

Cs

(1)碱金属单质的物理性质

阅读P7,试着归纳碱金属物理性质的相似性和递变性

Li

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}碱金属单质

颜色和状态

密度

(g.cm3)

熔点

(℃)

沸点(℃)

Li

银白色,柔软

0.534

180.5

1347

Na

银白色,柔软

0.97

97.81

882.9

K

银白色,柔软

0.86

63.65

774

Rb

银白色,柔软

1.532

38.89

688

Cs

略带金属光泽,柔软

1.879

28.40

678.4

表1-1 碱金属的主要性质

最轻的金属,保存在石蜡里

密度反常,比钠的密度小

熔沸点逐渐降低

碱金属物理性质的递变规律

碱金属单质

Li Na K Rb Cs

相似点

颜色

硬度

密度

熔沸点

导电导热性

递变性

密度变化

熔沸点变化

柔软

较小

较低

强

逐渐增大(K特殊)

逐渐降低

均为银白色(Cs略带金色)

碱金属元素的递变规律

{2D5ABB26-0587-4C30-8999-92F81FD0307C}

碱金属单质

原子结构

化学性质

物理性质

核电荷数

电子层数

原子半径

核对最外层电子的吸引力

金属性

对应碱的碱性

密度

熔沸点

Li

Na

K

Rb

Cs

增

加

增

加

增

加

减

弱

增

强

增

大

(K

除

外)

降

低

增

强

1.锂是世界上最轻的金属,它属于碱金属的一种。下列关于碱金属的说法正确的是( )

A.和锂同一主族的都是金属元素

B.Na+比Li多一个电子层

C.Li+、Na+、K+、Rb+的最外层都有8个电子

D.Li是碱金属中原子半径最小的原子

H

D

Na+有两个电子层,Li有两个电子层

Li+最外层只有2个电子

2.下列对碱金属性质的叙述中正确的是( )

A.碱金属元素的单质具有强还原性,可置换出硫酸铜溶液中的铜单质

B.单质在空气中燃烧生成的都是过氧化物

C.碱金属单质与水反应生成碱和氢气

D.单质熔、沸点随着原子序数递增而升高

C

Li燃烧后生成物只有Li2O

熔、沸点在逐渐降低

碱金属单质还原性强,会首先与水反应

2M+2H2O 2MOH+H2↑(M=Li, Na, K, Rb, Cs)

3.下列关于碱金属某些性质的排序中,正确的是( )

A.还原性:Li>Na>K>Rb>Cs

B.密度:Li

从上到下,密度逐渐增大(K除外)

碱金属从上到下,熔沸点逐渐降低

D

4.碱金属钫(Fr)具有放射性,它是碱金属元素中最重的元素,下列预言错误的是( )

A.在碱金属中它具有最大的原子半径

B.它的氢氧化物化学式为FrOH,是一种极强的碱

C.钫在空气中燃烧时,只生成化学式为Fr2O的氧化物

D.它能跟水反应生成相应的碱和氢气,由于反应剧烈而发生爆炸.

C

氧化物种类增多

第1节 元素周期表

第3课时

1. 掌握卤族元素单质的主要性质及递变规律。

2. 掌握主族元素原子结构与元素性质的内在联系。

本课设计主线:卤素物理性质——原子结构——化学性质。采用回忆碱金属的递变规律引导学生思考卤素之间是否存在类似的递变规律,以明确本课目标。首先阅读资料卡片归纳卤素的物理性质递变规律,并补充介绍溴、碘单质的特性。接着观察卤素原子结构的异同推测化学性质。重点介绍与氢气化合、卤素单质间的置换反应及与水反应。并归纳卤素氧化性的强弱关系,总结递变规律。最后采用表格的形式梳理卤素的结构、性质的递变规律,并升华总结本节元素性质与结构之间关系——结构决定性质。并设计精选习题培养学生应用知识的技能。

卤素化学性质的学习,注重从结构决定性质角度入手推测化学性质的递变规律。与氢气化合,采用阅读教材表格归纳递变规律,有助于提高学生的总结归纳能力;卤素之间的置换反应配有相关视频,通过观察实验,并用氧化还原知识分析氧化性、还原性强弱关系。做到理论与实践相结合,加深理解;接着设置疑问引入卤素单质与水的反应,总结化学性质递变规律。

F2

Br2

I2

1.卤素单质的物理性质

单质

颜色、状态

密度

熔点/℃

沸点/℃

F2

淡黄绿色气体

1.69g/L

-219.6

-188.1

Cl2

黄绿色气体

3.124 g/L

-101

-34.6

Br2

红棕色液体

3.119g/cm3

7.2

58.78

I2

紫黑色固体

4.93g/cm3

113.5

184.4

阅读P8资料卡片,总结卤素单质物理性质的递变规律。

密度逐渐增大

熔点逐渐升高

沸点逐渐升高

颜色逐渐加深

均为双原子分子

(1)相似性:

(2)递变性:

有颜色

颜色:

状态:

密度:

熔沸点:

逐渐加深

气—液—固

逐渐增大

逐渐升高

与碱金属相比较?

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}

无

水

苯或汽油(上层)

CCl4(下层)

Cl2

黄绿色

浅黄绿色

黄绿色

Br2

深红棕色

橙黄色

橙红色

I2

紫黑色

棕黄色

紫红色

溶剂

溶质

①卤素单质在水中的溶解度较小,但是易溶于有机溶剂苯、CCl4、汽油等

②卤素单质的特性

A. 溴的特性

深红棕色液体,是常温下唯一呈液态的非金属单质

有刺激性气味、有毒

易挥发,溴蒸气为红棕色

会腐蚀橡胶,用玻璃塞。密闭保存,加水液封

B. 碘的特性

碘是一种紫黑色固体,碘的蒸气呈紫色

易升华,用于分离、提纯碘晶体

碘(I2)单质遇淀粉变蓝色

——用于碘、淀粉相互检验

碘的升华

观察卤族元素的原子结构示意图,思考并讨论:

①卤素的原子结构有什么异同点?

②根据原子结构,试推测卤素在化学性质上所表现的相似性和递变性。

+53

2

8

18

18

7

+9

2

7

+35

2

8

18

7

+17

2

8

7

F Cl Br I

+53

2

8

18

18

7

+9

2

7

+35

2

8

18

7

+17

2

8

7

相似性:

递变性:

核电荷数递增

电子层数递增

原子半径依次增大

易得一个电子

表现氧化性

氧化性逐渐减弱

最外层7个电子

得电子能力逐渐减弱

2. 卤族元素的原子结构

(1)与H2反应

3. 卤素单质的化学性质

{69C7853C-536D-4A76-A0AE-DD22124D55A5}H2+F2 = 2HF

暗处剧烈反应并爆炸;HF很稳定

H2+Cl2 = 2HCl

光照或点燃反应;HCl较稳定

H2+Br2 = 2HBr

加热500℃ ,HBr不稳定

H2+I2 2HI

需不断加热,HI同时分解

阅读教材P8,归纳卤素与氢气反应的相似性及反应条件、产物稳定性等的递变规律

■单质氧化性减弱,体现递变性

■都能跟氢气反应,体现相似性

反应通式:H2 + X2 = 2HX

(X= F、Cl、Br、I)

单质的氧化性(非金属性):

F2 > Cl2 > Br2 > I2

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}

与H2反应条件

生成的氢化物的稳定性

单质的氧化性

F2

Cl2

Br2

I2

逐

渐

变

难

逐

渐

减

弱

逐

渐

减

弱

A、HX的稳定性:

B、HX的还原性:

C、HX水溶液的酸性:

HF > HCl > HBr > HI

HF

根据实验判断氧化性和还原性的强弱关系

以强制弱

实验操作

实验现象

化学(离子)方程式

溶液分层,

上层 ,

下层 .

.

溶体分层,上层 ,下层 .

.

无色

橙红色

无色

紫色

2NaBr +Cl2 = 2NaCl +Br2

2KI+Cl2 = 2KCl +I2

2Br - +Cl2 = 2Cl - + Br2

2I - +Cl2 = 2Cl - +I2

氧化性:Cl2 > Br2

还原性:Br - > Cl -

氧化性:Cl2 > I2

还原性:I - > Cl -

(2)卤素单质间的置换反应

实验-氯水置换溴和碘

实验操作

实验现象

化学(离子)方程式

静置后,液体分层,上层 ,

下层 。

结论

紫色

无色

2KI+Br2 = I2+2KBr

氧化性:Cl2 > Br2 > I2

2I - +Br2 = I2+2Br -

氧化性:Br2 > I2

还原性:I - > Br -

还原性:I - > Br - > Cl -

溴和碘化钾溶液的反应实验

小结:

氧化性:F2> Cl2> Br2>I2

还原性:F-> Cl- > Br- > I-

注意:F2不能在溶液中置换后面的卤素单质

2F2 + 2H2O = 4HF + O2

氧化性:F2> Cl2> Br2>I2。 Cl2可从溴、碘的盐溶液中置换出相应的卤素单质,F2与氯、溴、碘的盐溶液可以置换出相应的卤素单质吗?

Cl2 + H2O = HCl + HClO

Br2 + H2O = HBr + HBrO

I2 + H2O = HI + HIO

反应通式:

2F2 + 2H2O = 4HF + O2(特例)

F 没有正价,只有0价和-1价

相似性:

递变性:

与水反应的能力依次减弱

(能反应)

(很弱)

(极弱)

反应越来越弱

(3)与水反应

X2 + H2O = HX + HXO(X≠F)

3. 卤素单质的化学性质

与H2化合

与H2O反应

置换

F2→I2反应难易程度:增大

剧烈程度:减小

氧化性:F2> Cl2> Br2>I2

还原性:F-> Cl- > Br- > I-

卤族元素的递变规律

{2D5ABB26-0587-4C30-8999-92F81FD0307C}卤素单质

原子结构

化学性质

物理性质

核电荷数

电子层数

原子半径

核对最外层电子的吸引力

得电子能力

非金属性

(氧化性)

氢化物的稳定性

密度

熔沸点

F2

Cl2

Br2

I2

从上到下

增

加

增

加

增

加

减弱

减弱

增

大

升高

减弱

减弱

主族元素随原子核外电子层数增加,它们得失电子能力、金属性、非金属性递变趋势。

规律:

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}

电子层数

原子半径

核对最外层电子的吸引力

失电子能力

金属性

得电子能力

非金属性

同主族元素从上到下

1.下列关于F、Cl、Br、I元素性质的比较,不正确的是( )

A.它们的原子核外电子层数随核电荷数的增加而增多

B.被其他卤素单质从其卤素化物中置换出来可能性随核电荷数的增加而增大

C.单质的颜色随核电荷数的增加而加深

D.它们的氢化物的稳定性随核电荷数的增加而增强

D

卤离子的还原性逐渐增强

F2淡黄绿色,Cl2黄绿色,Br2红棕色,I2紫黑色

×

√

√

√

非金属性越强,氢化物越稳定

2.下列说法不正确的是( )

A.HBr比HCl的还原性强

B.卤素是较强的非金属元素,故其单质只有氧化性

C.碘难溶于水,易溶于有机溶剂

D.碘单质能使湿润的碘化钾淀粉试纸变蓝

还原性:F-> Cl- > Br- > I-

√

Cl2 + H2O = HCl + HClO,Cl元素既体现出氧化性,也体现出还原性

×

√

√

B

第4课时 核素

第1节 元素周期表

1.了解原子的构成;

2.了解核素、同位素、质量数的概念;

3.掌握质量数与质子数、中子数之间的相互关系。

本课以《如何去鉴定物品的年代》的视频导入,提取与本课有关关键词,进而导入新课,从原子结构入手,确定原子组成;然后讲述原子内微粒间的数量关系,进而拓展到原子离子内微粒间的数量关系;最后系统讲解元素、核素及同位素的关系。

在讲述元素、核素及同位素的关系时,要从原子核本身内部组成入手,同时通过练习巩固解说。

如何去鉴定物品的年代(核素导入)

视频中涉及如下关键词:

C-14

同位素

质子

中子

。。。

一、原子的结构及组成

氦原子结构示意图:

2

2+

e-

e-

质子

电子

中子

形象化

原子虽小,但还可以再分。

1.结构

原子

原子核

核外电子

质子

中子

{

{

2.组成

二、微粒间的数量关系

1.原子核内微粒间的数量关系

将原子核内所有的质子和中子的相对质量取近似整数值加起来,所得的数值,叫质量数。

质量数(A) = 质子数(Z) + 中子数(N)

2.构成原子或离子的微粒间的数量关系

原子:没有得失电子,显电中性

离子:得到或失去电子,带负电或正电性

质子、中子、电子的电性和电量情况?

1个质子带一个单位正电荷

1个电子带一个单位负电荷

中子不带电

1.原子核所带的电荷数=质子所带的电荷数

核电荷数=质子数

2.质子数与核外电子数的关系

(2)离子中:核外电子数≠质子数=核电荷数=原子序数

(1)原子中:核外电子数=质子数=核电荷数=原子序数

阳离子的核外电子数 =质子数 - 离子所带电荷数

阴离子的核外电子数 =质子数 + 离子所带电荷数

氢元素的三种原子

这三种微粒是同一种原子吗?是同一种元素吗?

氕 氘 氚

H D T

重氢 超重氢

2.核素:具有一定数目质子和一定数目中子的一种原子叫

做核素

1.元素:具有相同核电荷数(质子数)的同一类原子。

同种元素:原子的原子核中质子数______。

同种元素:原子的原子核中中子数可以_______。

同种元素:可以有______种不同原子。

相同

不相同

几

如:

C

12

C

13

三、元素、核素、同位素

C

14

元素种类与原子种数一样多吗?

质子数(Z)

中子数(N)

质量数(A)

原子名称

原子符号

1

0

1

氕

1H或H

1

1

2

氘

1H或D

1

2

3

氚

1H或T

1

2

3

3.同位素

质子数相同而不同中子数的同一元素的不同原子互称为同位素。

即:两同(同质子数、同一元素)

两不同(中子数不同、原子不同)

其特点为:

(1)同位素在周期表里占据同一位置。

(2)同位素的化学性质几乎完全相同,物理性质略有差异。

下列各组粒子属于同位素的是( )

A.11H和D2 B. Cl和 Cl

C.金刚石和石墨 D.H2O和D2O

?

B

同位素的应用:

同位素在日常生活、工农业生产和科学研究中有着重要的用途。

用于制造氢弹;

利用 育种,治疗癌症和肿瘤。

放射性元素

是造原子弹及核反应堆的材料;

92

U

235

是原子量的标准;

6

C

12

如:考古时利用 测定一些文物的年代;

A——代表质量数;

Z——代表核电荷数;

c——代表离子所带的电荷数;

d——代表化合价;

e——代表一个分子中的原子个数。

A

Z

+

d

X

c+

-

-

e

-

-

A、Z、c、d、e各代表什么?

四、微粒的表示方法

1.“16O”与“O”所表示的意义是否相同?

8

16O表示原子核内有8个中子的具体的氧原子,而O除表示一个氧原子外,还可表示氧元素。

8

2.填写下表中空白

粒子符号

质子数(z)

中子数(N)

质量数(A)

AX表示

O

8

18

14

27

Ar

18

22

Cl

35Cl

H

1H

Z

17

1

10

13

40

17

18

35

1

0

1

18Ar

40

13Al

27

8O

18

Al

3.是不是任何原子核都是由质子和中子构成的?

不是,如上述练习中1H原子,核内无中子,仅有一个质子。