统编版小学语文三年级上册语文园地八 课件(27张)

文档属性

| 名称 | 统编版小学语文三年级上册语文园地八 课件(27张) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 2.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-09-12 21:02:46 | ||

图片预览

文档简介

语文园地八

默读的时候不要发出声音,也尽量不要用手指着读,否则会影响阅读速度。

我默读时,会随时把不认识的字、不理解的词语画出来,读完后再想办法弄清楚它们意思。

默读时,带着问题边读边思考,能帮助我理解内容。没读懂的地方我会标记出来,联系上下文进一步思考,或者向别人请教。

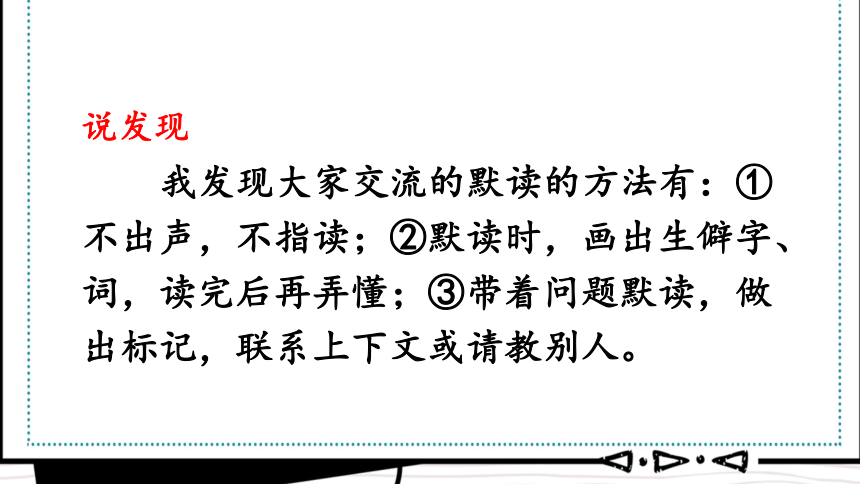

说发现

我发现大家交流的默读的方法有:①不出声,不指读;②默读时,画出生僻字、词,读完后再弄懂;③带着问题默读,做出标记,联系上下文或请教别人。

演练台

关于默读,下面做法不正确的是( )。

A.为了加快默读速度,不太理解的地方可以暂

时跳过。

B.遇到不认识的字、不理解的词语,要及时查

工具书解决。

C.我在默读前,总要看看课后习题,找两个感兴

趣的问题,再带着问题去默读,边读边思考,

有时还在相关的地方做上记号。

B

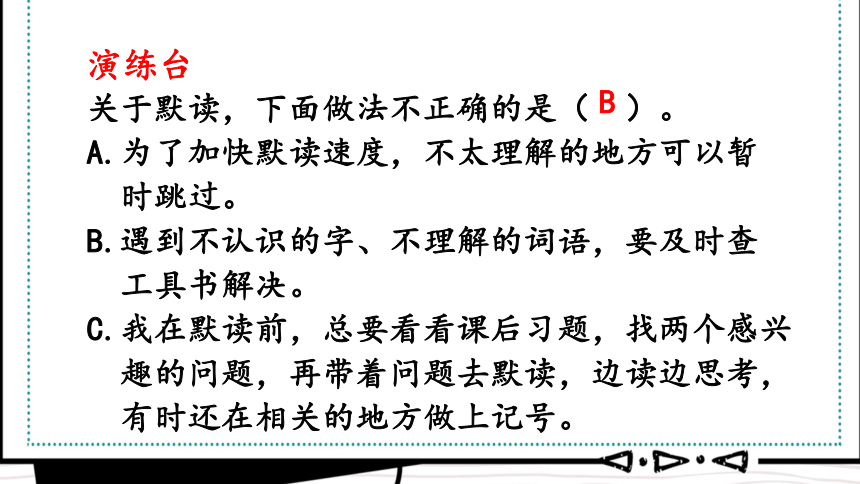

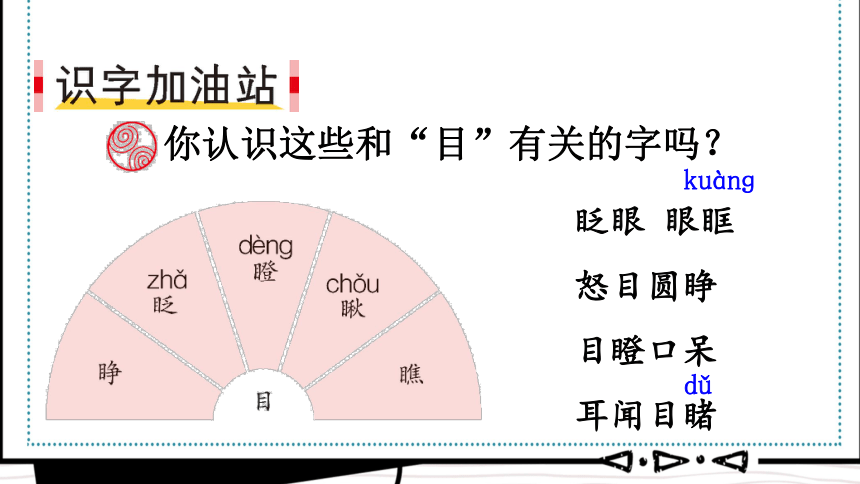

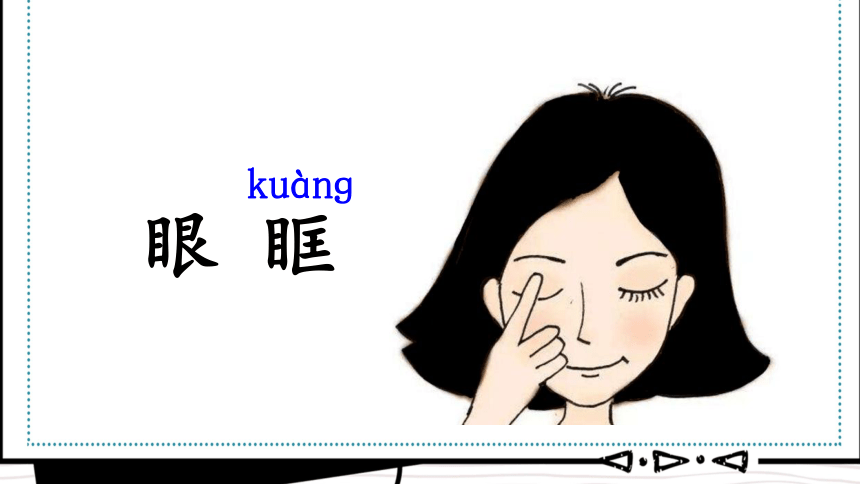

你认识这些和“目”有关的字吗?

眨眼 眼眶

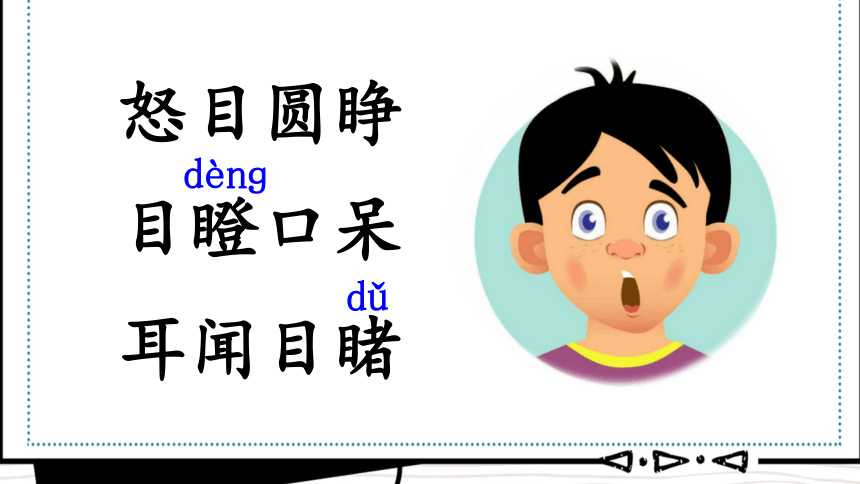

怒目圆睁 目瞪口呆

耳闻目睹

kuànɡ

dǔ

眨 眼

zhǎ

眼 眶

kuànɡ

目瞪口呆

耳闻目睹

怒目圆睁

dǔ

dènɡ

说发现

这些字都和“目”有关,通常与眼睛或与眼睛的动作有关。

议方法

我们可以用演一演的方法区分这几个汉字的不同意思,双音节词语可以通过做动作的方法理解。如,做一做眨眼的动作,指一指自己的眼眶。四字词语可以借助与眼睛有关的动作“睁”“瞪”“睹”来理解;也可以逐字理解,

如,“目瞪口呆”中“目”是眼睛,“瞪”是睁大眼睛的动作,“口”是嘴巴,“呆”是说不出话发愣的样子,连起来就是“目瞪口呆”的意思——因为吃惊而发愣、发傻的样子。

选词填空。

周末,哥哥和妹妹在家玩躲猫猫的游戏。只听啪的一声,妹妹不小心把妈妈最喜欢的花瓶打碎了,哥哥( )这一切,惊得( ),不知怎么办才好。这时,妈妈回来了,看到满地的碎片,顿时( )。

耳闻目睹

目瞪口呆

怒目圆睁

演练台

素材库

带有“目”的字:

盯 盲 眯 盼 眨 瞄 瞟 瞥

含有“目”的词语:

耳濡目染 一叶障目 侧目而视 目不转睛 耳聪目明 众目睽睽 光彩夺目 刮目相看 头晕目眩 举目远望 拭目以待

读读想想,下面几个句子中加点的词语可以互相调换吗?选择一个词语写一句话。

我军的伤员陆续从火线上抬下来。

白求恩大夫在手术台旁,连续工作了六十九个小时。

白求恩低下头,继续给伤员做手术。

说发现

“陆续、连续、继续”是近义词,都有继续、接着的意思,但它们也有细微的区别。在这三个句子中,它们不能互换。

议方法

“陆续”描述的是前后相继、时断时续做某事的情形,如“天黑了,人们陆续回家了”;“连续”描述的是一个接一个地做某事的情形,如“这学期,我们班连续3次获得了流动红旗”。

而“继续”一般是描述一件事做了一会儿停一停,再接着往下做的情形,如“晚饭后,爷爷继续看报纸”。

选词填空。

已经( )几天高温了,小伙伴们( )来游泳馆游泳啦!瞧,他们游得多欢快啊!我休息了一会儿,( )和小伙伴们比赛游泳。

陆续

继续

连续

演练台

快过节了,妈妈准备去超市买下面的东西,请你帮她整理一份购物清单。

鲫鱼 速冻饺子 馒头 橙子 毛毯

牙刷 菜板 饼干 充电器 枕头

垃圾桶 棉拖鞋 沐浴液 衣架

mán

zhěn

mù

yè

分类列出要买的东西,购物时既方便又不会遗漏。

这些物品都和我们的生活息息相关,可以按照物品的用途进行分类。可按食物和生活用品分成两大类;也可分成蔬菜、水果、床上用品、家用电器等几类。

说发现

演练台

将上面购物清单上的物品进行分类。

食物:_________________________________

生活用品:______________________________

_______________________________

鲫鱼、速冻饺子、馒头、橙子、饼干

毛毯、牙刷、菜板、充电器、枕头、

垃圾桶、棉拖鞋、沐浴液、衣架

不迁怒,不贰(èr)过。 ——《论语》

译文:不把怒气转移到别人身上,不犯两次同样的错误。

爱人若(ruò)爱其身。 ——《墨子》

译文:爱别人就像爱自己一样。

仁(rén)者爱人,有礼者敬人。——《孟子》

译文:仁爱的人爱别人,有礼的人尊敬别人。

与人善言,暖于布帛(bó);伤人以言,深于矛(máo)戟(jǐ)。 ——《荀子》

译文:和人说善意的话,比布帛还要温暖;出言伤人,比长矛利戟的伤害还要大。

我发现这四则古代名言都是关于如何待人接物的,从这四句话中,我感受到了中华民族礼仪之邦的优良传统。

说发现

素材库

老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼。

——《孟子》

每有患急,先人后己。 ——《三国志》

君子贵人而贱己,先人而后己。 ——《礼记》

默读的时候不要发出声音,也尽量不要用手指着读,否则会影响阅读速度。

我默读时,会随时把不认识的字、不理解的词语画出来,读完后再想办法弄清楚它们意思。

默读时,带着问题边读边思考,能帮助我理解内容。没读懂的地方我会标记出来,联系上下文进一步思考,或者向别人请教。

说发现

我发现大家交流的默读的方法有:①不出声,不指读;②默读时,画出生僻字、词,读完后再弄懂;③带着问题默读,做出标记,联系上下文或请教别人。

演练台

关于默读,下面做法不正确的是( )。

A.为了加快默读速度,不太理解的地方可以暂

时跳过。

B.遇到不认识的字、不理解的词语,要及时查

工具书解决。

C.我在默读前,总要看看课后习题,找两个感兴

趣的问题,再带着问题去默读,边读边思考,

有时还在相关的地方做上记号。

B

你认识这些和“目”有关的字吗?

眨眼 眼眶

怒目圆睁 目瞪口呆

耳闻目睹

kuànɡ

dǔ

眨 眼

zhǎ

眼 眶

kuànɡ

目瞪口呆

耳闻目睹

怒目圆睁

dǔ

dènɡ

说发现

这些字都和“目”有关,通常与眼睛或与眼睛的动作有关。

议方法

我们可以用演一演的方法区分这几个汉字的不同意思,双音节词语可以通过做动作的方法理解。如,做一做眨眼的动作,指一指自己的眼眶。四字词语可以借助与眼睛有关的动作“睁”“瞪”“睹”来理解;也可以逐字理解,

如,“目瞪口呆”中“目”是眼睛,“瞪”是睁大眼睛的动作,“口”是嘴巴,“呆”是说不出话发愣的样子,连起来就是“目瞪口呆”的意思——因为吃惊而发愣、发傻的样子。

选词填空。

周末,哥哥和妹妹在家玩躲猫猫的游戏。只听啪的一声,妹妹不小心把妈妈最喜欢的花瓶打碎了,哥哥( )这一切,惊得( ),不知怎么办才好。这时,妈妈回来了,看到满地的碎片,顿时( )。

耳闻目睹

目瞪口呆

怒目圆睁

演练台

素材库

带有“目”的字:

盯 盲 眯 盼 眨 瞄 瞟 瞥

含有“目”的词语:

耳濡目染 一叶障目 侧目而视 目不转睛 耳聪目明 众目睽睽 光彩夺目 刮目相看 头晕目眩 举目远望 拭目以待

读读想想,下面几个句子中加点的词语可以互相调换吗?选择一个词语写一句话。

我军的伤员陆续从火线上抬下来。

白求恩大夫在手术台旁,连续工作了六十九个小时。

白求恩低下头,继续给伤员做手术。

说发现

“陆续、连续、继续”是近义词,都有继续、接着的意思,但它们也有细微的区别。在这三个句子中,它们不能互换。

议方法

“陆续”描述的是前后相继、时断时续做某事的情形,如“天黑了,人们陆续回家了”;“连续”描述的是一个接一个地做某事的情形,如“这学期,我们班连续3次获得了流动红旗”。

而“继续”一般是描述一件事做了一会儿停一停,再接着往下做的情形,如“晚饭后,爷爷继续看报纸”。

选词填空。

已经( )几天高温了,小伙伴们( )来游泳馆游泳啦!瞧,他们游得多欢快啊!我休息了一会儿,( )和小伙伴们比赛游泳。

陆续

继续

连续

演练台

快过节了,妈妈准备去超市买下面的东西,请你帮她整理一份购物清单。

鲫鱼 速冻饺子 馒头 橙子 毛毯

牙刷 菜板 饼干 充电器 枕头

垃圾桶 棉拖鞋 沐浴液 衣架

mán

zhěn

mù

yè

分类列出要买的东西,购物时既方便又不会遗漏。

这些物品都和我们的生活息息相关,可以按照物品的用途进行分类。可按食物和生活用品分成两大类;也可分成蔬菜、水果、床上用品、家用电器等几类。

说发现

演练台

将上面购物清单上的物品进行分类。

食物:_________________________________

生活用品:______________________________

_______________________________

鲫鱼、速冻饺子、馒头、橙子、饼干

毛毯、牙刷、菜板、充电器、枕头、

垃圾桶、棉拖鞋、沐浴液、衣架

不迁怒,不贰(èr)过。 ——《论语》

译文:不把怒气转移到别人身上,不犯两次同样的错误。

爱人若(ruò)爱其身。 ——《墨子》

译文:爱别人就像爱自己一样。

仁(rén)者爱人,有礼者敬人。——《孟子》

译文:仁爱的人爱别人,有礼的人尊敬别人。

与人善言,暖于布帛(bó);伤人以言,深于矛(máo)戟(jǐ)。 ——《荀子》

译文:和人说善意的话,比布帛还要温暖;出言伤人,比长矛利戟的伤害还要大。

我发现这四则古代名言都是关于如何待人接物的,从这四句话中,我感受到了中华民族礼仪之邦的优良传统。

说发现

素材库

老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼。

——《孟子》

每有患急,先人后己。 ——《三国志》

君子贵人而贱己,先人而后己。 ——《礼记》

同课章节目录

- 第一单元

- 1 大青树下的小学

- 2 花的学校

- 3 *不懂就要问

- 习作:猜猜他是谁

- 语文园地

- 第二单元

- 4 古诗三首

- 5 铺满金色巴掌的水泥道

- 6 秋天的雨

- 7 *听听,秋的声音

- 习作:写日记

- 语文园地

- 第三单元

- 8 卖火柴的小女孩

- 9 *那一定会很好

- 10 在牛肚子里旅行

- 11 *一块奶酪

- 习作:我来编童话

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第四单元

- 12 总也倒不了的老屋

- 13* 胡萝卜先生的长胡子

- 14* 小狗学叫

- 口语交际:名字里的故事

- 习作:续写故事

- 语文园地

- 第五单元

- 15 搭船的鸟

- 16 金色的草地

- 习作例文

- 习作:我们眼中的缤纷世界

- 第六单元

- 17 古诗三首

- 18 富饶的西沙群岛

- 19 海滨小城

- 20 美丽的小兴安岭

- 习作:这儿真美

- 语文园地

- 第七单元

- 21 大自然的声音

- 22 读不完的大书

- 23 父亲、树林和鸟

- 口语交际:身边的“小事”

- 习作:我有一个想法

- 语文园地

- 第八单元

- 24 司马光

- 25 掌声

- 26 灰雀

- 27 *手术台就是阵地

- 口语交际:请教

- 习作:那次玩得真高兴

- 语文园地