人教版高中语文选修《先秦诸子选读》:第一单元6有教无类课件(共17 张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版高中语文选修《先秦诸子选读》:第一单元6有教无类课件(共17 张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 365.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-09-13 09:00:38 | ||

图片预览

文档简介

*六、有教无类

了解作品背景

积累语言知识

把握文脉主旨

孔子是中国历史上最杰出的教育家。孔子辞世后,一些封建君王给孔子屡加尊谥,如鲁哀公的“尼父”,汉元帝的“褒成宣尼公”,唐太宗的“先圣”,宋真宗的“至圣文宣王”等。但最终固定下来并被普遍接受的,是明世宗的“至圣先师”。旧时的学堂,大多悬挂孔子像,尊孔子为“万世师表”。孔子作为教育家的至尊地位,即使在其反对派那里,也无法动摇。

教师作为一种职业,在孔子之前就有了。但在孔子之前,文化教育是贵族的专利,即所谓“学在官府”。直到孔子创办私学,才打破了贵族垄断教育的格局。

孔子在教育史上的地位,既来自其首创私学之功,更在于其“有教无类”主张的提出和实践。

了解作品背景

积累语言知识

把握文脉主旨

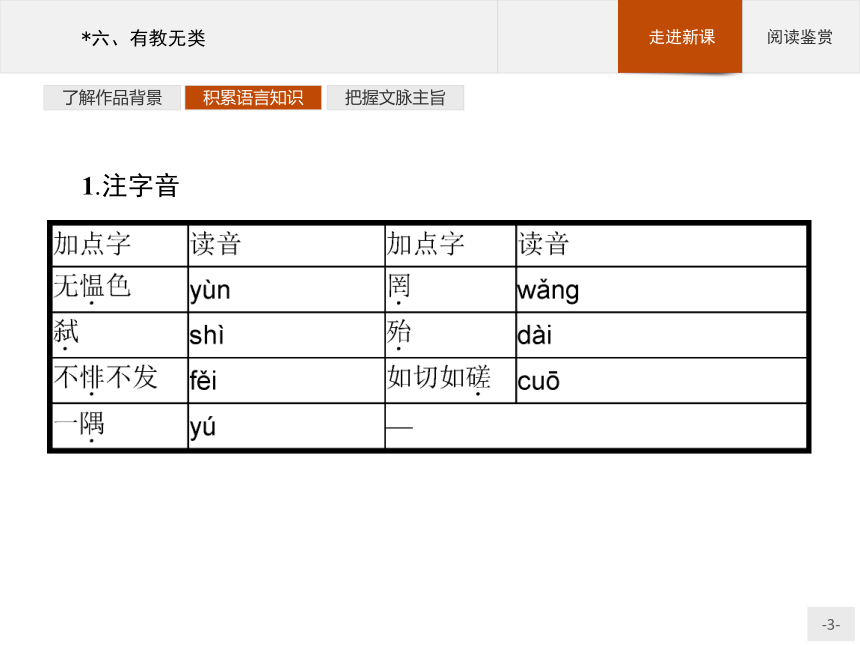

1.注字音

了解作品背景

积累语言知识

把握文脉主旨

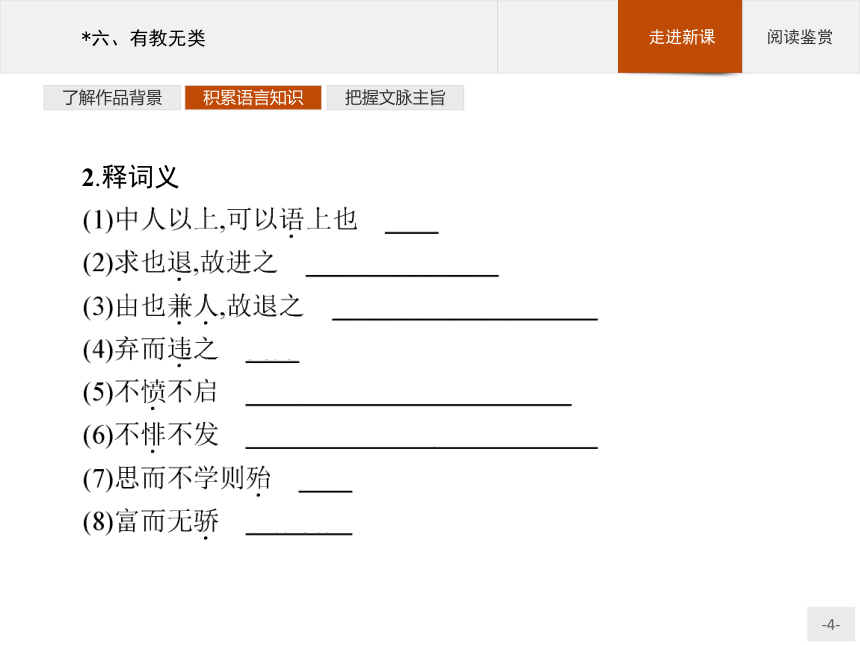

2.释词义

了解作品背景

积累语言知识

把握文脉主旨

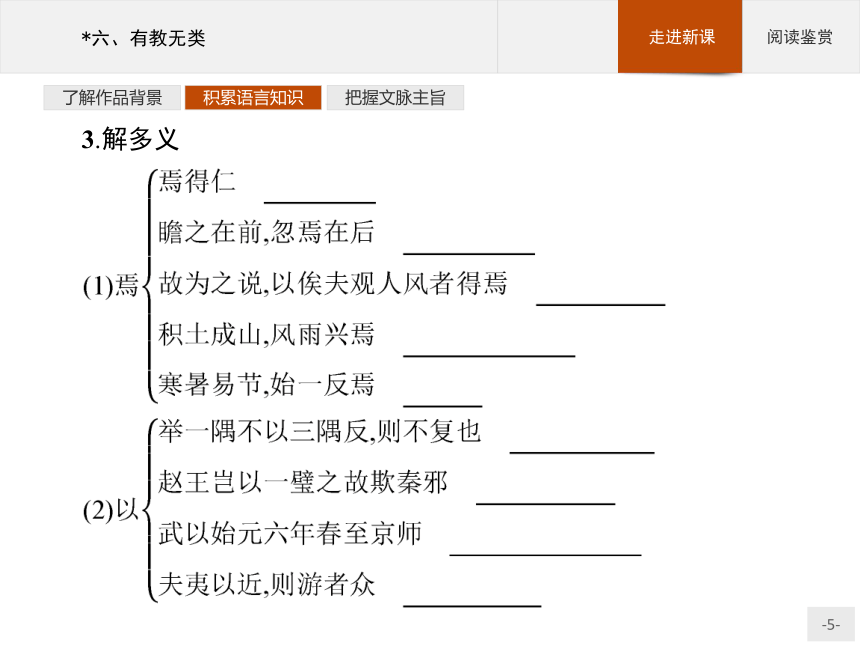

3.解多义

了解作品背景

积累语言知识

把握文脉主旨

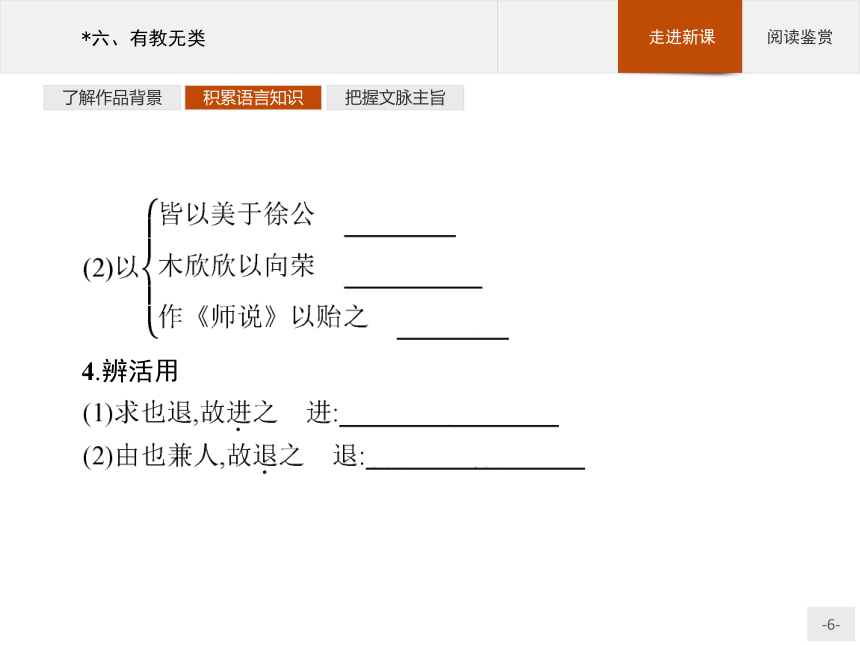

4.辨活用

了解作品背景

积累语言知识

把握文脉主旨

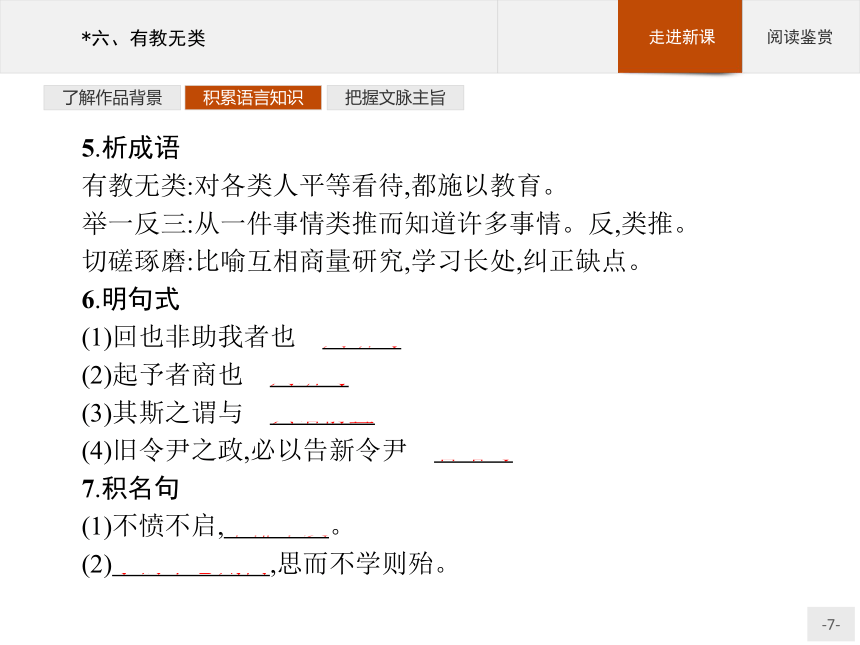

5.析成语

有教无类:对各类人平等看待,都施以教育。

举一反三:从一件事情类推而知道许多事情。反,类推。

切磋琢磨:比喻互相商量研究,学习长处,纠正缺点。

6.明句式

(1)回也非助我者也 判断句

(2)起予者商也 判断句

(3)其斯之谓与 宾语前置

(4)旧令尹之政,必以告新令尹 省略句

7.积名句

(1)不愤不启,不悱不发。

(2)学而不思则罔,思而不学则殆。

了解作品背景

积累语言知识

把握文脉主旨

1.文脉图解

2.主旨归纳

本文讲到了孔子关于教育和教与学的一些重要思想,孔子提倡“有教无类”,注重因材施教,注重启发式教育,注重学习与思考,这些都表现了他的人生智慧。

句段点评

多维探究

审美鉴赏

1.中人以上,可以语上也;中人以下,不可以语上也。

译文:资质处于中等水平以上的人,可以给他讲授高深的学问和道理;资质在中等水平以下的人,不可以给他讲高深的学问和道理。

点评:在孔子看来,每一个学生由于智力、志向和后天的勤奋刻苦程度不同,学习基础也不相同,教育者要立足于学生的基础施教,不论是教育的过程还是教育的内容都不能完全不变。承认学生的差异,“因材施教”,这种教育思想是符合教育规律的,即使在今天对我们也具有很大的指导作用。

句段点评

多维探究

审美鉴赏

2.不愤不启,不悱不发。举一隅不以三隅反,则不复也。

译文:若非弟子努力想弄明白某个问题却还没弄明白,就不去开导他;若非弟子想表达某种意思却表达不出来,就不去启发他。举一个墙角作例子给弟子讲清楚,而弟子不能触类旁通推知另外三个墙角的情况,就不再次去教他。

点评:在此,孔子提出了“启发式”教学的思想。从教学方面而言,他反对“填鸭式”“满堂灌”的做法。要求学生能够“举一反三”,在学生充分进行独立思考的基础上,再对他们进行启发、开导,这是符合教学基本规律的,而且具有深远的影响,在今天教学过程中仍可加以借鉴。

句段点评

多维探究

审美鉴赏

从本文看,孔子在长期的教育活动中探索和实践了哪些具有重大意义的教育方法?

参考答案:主要有下列几种:

(1)因材施教法。教学中善于根据弟子不同的个性,有的放矢地开展教育活动,有时即便对同样的问题,对不同的弟子,他也会作出不同的回答。

(2)形象教育法。孔子很少抽象地谈论社会人生道理,而是常常采用评论历史(或现实)人物、事件的方式阐明思想观点,启发大家思考并做出抉择,使道理的阐述深入浅出,明白有趣。

(3)启发式教学法。孔子是我国第一位自觉运用启发式教学方法的教育家。他提出了“不愤不启,不悱不发。举一隅不以三隅反,则不复也”的启发式教学原则,非常注重培养弟子举一反三的思维能力,注重学生的自觉要求与教师的合理启发相辅相成的作用。

句段点评

多维探究

审美鉴赏

(4)学思结合法。孔子提出了“学而不思则罔,思而不学则殆”的著名论断,既注重向弟子传授知识,又注重培养他们的思考能力,特别强调学思结合。

(5)教学互动法。在教育过程中,孔子特别重视跟弟子相互切磋,教学相长,使教与学形成良性互动。他从不希望弟子言听计从。

句段点评

多维探究

审美鉴赏

形式多样,意韵悠长

——以《有教无类》一章为例略谈《论语》的语言艺术

孔子曾说:“言之无文,行而不远。”《论语》在说理、抒情、叙事、写人等方面均有成功之处,就本课而言,主要表现为三点:

一、词约义丰,以少胜多,富有表现力。

《论语》的一个重要特点是词约义丰,以少胜多。叙事,洗尽铅华,字字珠玑;记言,肖其声口,句句警策。正如鲁迅先生所言:“略无华饰,取足达意而已。”要言不烦,决不徒费文字。

“崔子弑齐君,陈文子有马十乘,弃而违之。至于他邦,则曰:‘犹吾大夫崔子也。’违之。之一邦,则又曰:‘犹吾大夫崔子也。’违之,何如?”子曰:“清矣。”曰:“仁矣乎?”曰:“未知。焉得仁?”

句段点评

多维探究

审美鉴赏

形式多样,意韵悠长

——以《有教无类》为例略谈《论语》的语言艺术

孔子曾说:“言之无文,行而不远。”《论语》在说理、抒情、叙事、写人等方面均有成功之处,就本课而言,主要表现为三点:

一、词约义丰,以少胜多,富有表现力。

《论语》的一个重要特点是词约义丰,以少胜多。叙事,洗尽铅华,字字珠玑;记言,肖其声口,句句警策。正如鲁迅先生所言:“略无华饰,取足达意而已。”要言不烦,决不徒费文字。

“崔子弑齐君,陈文子有马十乘,弃而违之。至于他邦,则曰:‘犹吾大夫崔子也。’违之。之一邦,则又曰:‘犹吾大夫崔子也。’违之。何如?”子曰:“清矣。”子曰:“仁矣乎?”曰:“未知。焉得仁?”

句段点评

多维探究

审美鉴赏

二、骈散结合,形式多样,巧于变化。

《论语》不仅章短,句也短。从形式构造方面分析,《论语》的语言骈散结合,灵活多样,富于变化。

如:

中人以上,可以语上也;中人以下,不可以语上也。

不愤不启,不悱不发。

学而不思则罔,思而不学则殆。

贫而无谄,富而无骄。

这些语句,句式两两相对,形式齐整,给人以视觉上的美感,读之节奏明快,朗朗上口,铿然入耳,娓娓动听。尤为难得的是,这些不同的句式构造,却又并不是辑录者刻意求工,而完全出于言语者的自然表达。

句段点评

多维探究

审美鉴赏

三、朴素自然,雍容典雅,气韵悠长。

受孔子“述而不作”(《述而》)的影响,孔子弟子辑录孔子言行的时候,忠实于生活的原貌,较少润色加工。记言,则肖其声口,叙事,则著其情态。一般说来,生活的原生态语言是粗糙的、俚俗的、不精练的,而《论语》则不同。《论语》的言语者本身具有深厚的思想和语言文化修养,其言语多为经典之论,言近旨远,理精语隽,加上辑录者高超的驾驭语言文字的能力,在记录语言的时候,对具体语境稍作叙说,往往三言两语,就能使言语者神情毕现,从而形成《论语》朴素自然而又雍容典雅的语言风格。

子夏问曰:“‘巧笑倩兮,美目盼兮,素以为绚兮’,何谓也?”子曰:“绘事后素。”

曰:“礼后乎?”子曰:“起予者商也!始可与言《诗》已矣!”

句段点评

多维探究

审美鉴赏

这一章所言原为生活日常:弟子质疑,老师作答;弟子联想追问,老师又受启发。整段记录自然明白,质朴无华。我们不仅能感受到师生关系之融洽,似乎还能看到孔子和子夏对话时唇边展露的微笑——真正能给予人无穷的想象。

了解作品背景

积累语言知识

把握文脉主旨

孔子是中国历史上最杰出的教育家。孔子辞世后,一些封建君王给孔子屡加尊谥,如鲁哀公的“尼父”,汉元帝的“褒成宣尼公”,唐太宗的“先圣”,宋真宗的“至圣文宣王”等。但最终固定下来并被普遍接受的,是明世宗的“至圣先师”。旧时的学堂,大多悬挂孔子像,尊孔子为“万世师表”。孔子作为教育家的至尊地位,即使在其反对派那里,也无法动摇。

教师作为一种职业,在孔子之前就有了。但在孔子之前,文化教育是贵族的专利,即所谓“学在官府”。直到孔子创办私学,才打破了贵族垄断教育的格局。

孔子在教育史上的地位,既来自其首创私学之功,更在于其“有教无类”主张的提出和实践。

了解作品背景

积累语言知识

把握文脉主旨

1.注字音

了解作品背景

积累语言知识

把握文脉主旨

2.释词义

了解作品背景

积累语言知识

把握文脉主旨

3.解多义

了解作品背景

积累语言知识

把握文脉主旨

4.辨活用

了解作品背景

积累语言知识

把握文脉主旨

5.析成语

有教无类:对各类人平等看待,都施以教育。

举一反三:从一件事情类推而知道许多事情。反,类推。

切磋琢磨:比喻互相商量研究,学习长处,纠正缺点。

6.明句式

(1)回也非助我者也 判断句

(2)起予者商也 判断句

(3)其斯之谓与 宾语前置

(4)旧令尹之政,必以告新令尹 省略句

7.积名句

(1)不愤不启,不悱不发。

(2)学而不思则罔,思而不学则殆。

了解作品背景

积累语言知识

把握文脉主旨

1.文脉图解

2.主旨归纳

本文讲到了孔子关于教育和教与学的一些重要思想,孔子提倡“有教无类”,注重因材施教,注重启发式教育,注重学习与思考,这些都表现了他的人生智慧。

句段点评

多维探究

审美鉴赏

1.中人以上,可以语上也;中人以下,不可以语上也。

译文:资质处于中等水平以上的人,可以给他讲授高深的学问和道理;资质在中等水平以下的人,不可以给他讲高深的学问和道理。

点评:在孔子看来,每一个学生由于智力、志向和后天的勤奋刻苦程度不同,学习基础也不相同,教育者要立足于学生的基础施教,不论是教育的过程还是教育的内容都不能完全不变。承认学生的差异,“因材施教”,这种教育思想是符合教育规律的,即使在今天对我们也具有很大的指导作用。

句段点评

多维探究

审美鉴赏

2.不愤不启,不悱不发。举一隅不以三隅反,则不复也。

译文:若非弟子努力想弄明白某个问题却还没弄明白,就不去开导他;若非弟子想表达某种意思却表达不出来,就不去启发他。举一个墙角作例子给弟子讲清楚,而弟子不能触类旁通推知另外三个墙角的情况,就不再次去教他。

点评:在此,孔子提出了“启发式”教学的思想。从教学方面而言,他反对“填鸭式”“满堂灌”的做法。要求学生能够“举一反三”,在学生充分进行独立思考的基础上,再对他们进行启发、开导,这是符合教学基本规律的,而且具有深远的影响,在今天教学过程中仍可加以借鉴。

句段点评

多维探究

审美鉴赏

从本文看,孔子在长期的教育活动中探索和实践了哪些具有重大意义的教育方法?

参考答案:主要有下列几种:

(1)因材施教法。教学中善于根据弟子不同的个性,有的放矢地开展教育活动,有时即便对同样的问题,对不同的弟子,他也会作出不同的回答。

(2)形象教育法。孔子很少抽象地谈论社会人生道理,而是常常采用评论历史(或现实)人物、事件的方式阐明思想观点,启发大家思考并做出抉择,使道理的阐述深入浅出,明白有趣。

(3)启发式教学法。孔子是我国第一位自觉运用启发式教学方法的教育家。他提出了“不愤不启,不悱不发。举一隅不以三隅反,则不复也”的启发式教学原则,非常注重培养弟子举一反三的思维能力,注重学生的自觉要求与教师的合理启发相辅相成的作用。

句段点评

多维探究

审美鉴赏

(4)学思结合法。孔子提出了“学而不思则罔,思而不学则殆”的著名论断,既注重向弟子传授知识,又注重培养他们的思考能力,特别强调学思结合。

(5)教学互动法。在教育过程中,孔子特别重视跟弟子相互切磋,教学相长,使教与学形成良性互动。他从不希望弟子言听计从。

句段点评

多维探究

审美鉴赏

形式多样,意韵悠长

——以《有教无类》一章为例略谈《论语》的语言艺术

孔子曾说:“言之无文,行而不远。”《论语》在说理、抒情、叙事、写人等方面均有成功之处,就本课而言,主要表现为三点:

一、词约义丰,以少胜多,富有表现力。

《论语》的一个重要特点是词约义丰,以少胜多。叙事,洗尽铅华,字字珠玑;记言,肖其声口,句句警策。正如鲁迅先生所言:“略无华饰,取足达意而已。”要言不烦,决不徒费文字。

“崔子弑齐君,陈文子有马十乘,弃而违之。至于他邦,则曰:‘犹吾大夫崔子也。’违之。之一邦,则又曰:‘犹吾大夫崔子也。’违之,何如?”子曰:“清矣。”曰:“仁矣乎?”曰:“未知。焉得仁?”

句段点评

多维探究

审美鉴赏

形式多样,意韵悠长

——以《有教无类》为例略谈《论语》的语言艺术

孔子曾说:“言之无文,行而不远。”《论语》在说理、抒情、叙事、写人等方面均有成功之处,就本课而言,主要表现为三点:

一、词约义丰,以少胜多,富有表现力。

《论语》的一个重要特点是词约义丰,以少胜多。叙事,洗尽铅华,字字珠玑;记言,肖其声口,句句警策。正如鲁迅先生所言:“略无华饰,取足达意而已。”要言不烦,决不徒费文字。

“崔子弑齐君,陈文子有马十乘,弃而违之。至于他邦,则曰:‘犹吾大夫崔子也。’违之。之一邦,则又曰:‘犹吾大夫崔子也。’违之。何如?”子曰:“清矣。”子曰:“仁矣乎?”曰:“未知。焉得仁?”

句段点评

多维探究

审美鉴赏

二、骈散结合,形式多样,巧于变化。

《论语》不仅章短,句也短。从形式构造方面分析,《论语》的语言骈散结合,灵活多样,富于变化。

如:

中人以上,可以语上也;中人以下,不可以语上也。

不愤不启,不悱不发。

学而不思则罔,思而不学则殆。

贫而无谄,富而无骄。

这些语句,句式两两相对,形式齐整,给人以视觉上的美感,读之节奏明快,朗朗上口,铿然入耳,娓娓动听。尤为难得的是,这些不同的句式构造,却又并不是辑录者刻意求工,而完全出于言语者的自然表达。

句段点评

多维探究

审美鉴赏

三、朴素自然,雍容典雅,气韵悠长。

受孔子“述而不作”(《述而》)的影响,孔子弟子辑录孔子言行的时候,忠实于生活的原貌,较少润色加工。记言,则肖其声口,叙事,则著其情态。一般说来,生活的原生态语言是粗糙的、俚俗的、不精练的,而《论语》则不同。《论语》的言语者本身具有深厚的思想和语言文化修养,其言语多为经典之论,言近旨远,理精语隽,加上辑录者高超的驾驭语言文字的能力,在记录语言的时候,对具体语境稍作叙说,往往三言两语,就能使言语者神情毕现,从而形成《论语》朴素自然而又雍容典雅的语言风格。

子夏问曰:“‘巧笑倩兮,美目盼兮,素以为绚兮’,何谓也?”子曰:“绘事后素。”

曰:“礼后乎?”子曰:“起予者商也!始可与言《诗》已矣!”

句段点评

多维探究

审美鉴赏

这一章所言原为生活日常:弟子质疑,老师作答;弟子联想追问,老师又受启发。整段记录自然明白,质朴无华。我们不仅能感受到师生关系之融洽,似乎还能看到孔子和子夏对话时唇边展露的微笑——真正能给予人无穷的想象。

同课章节目录