人教版高中语文选修《先秦诸子选读》:第二单元3民为贵课件(共 12张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版高中语文选修《先秦诸子选读》:第二单元3民为贵课件(共 12张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 384.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-09-13 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

三、民为贵

了解作品背景

积累语言知识

把握文脉主旨

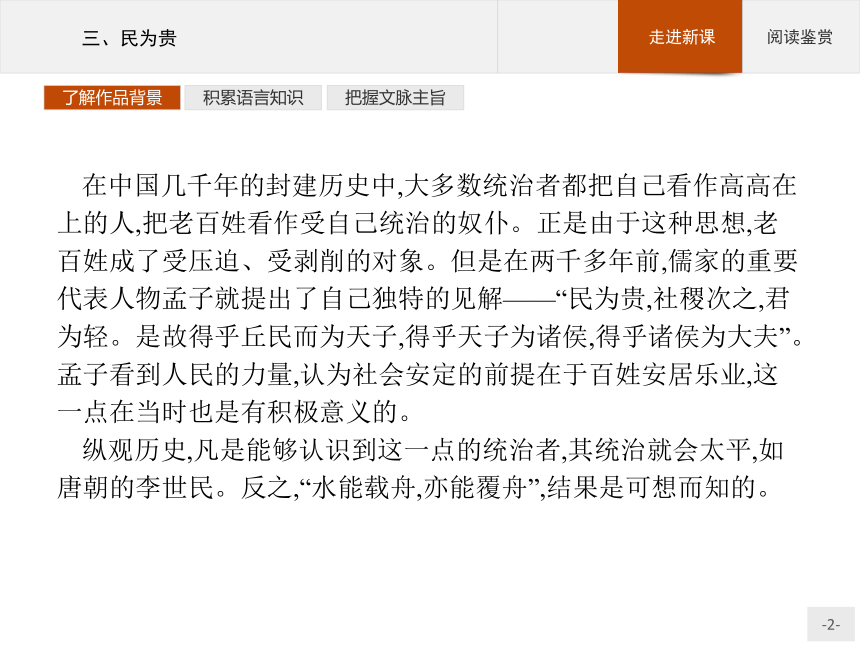

在中国几千年的封建历史中,大多数统治者都把自己看作高高在上的人,把老百姓看作受自己统治的奴仆。正是由于这种思想,老百姓成了受压迫、受剥削的对象。但是在两千多年前,儒家的重要代表人物孟子就提出了自己独特的见解——“民为贵,社稷次之,君为轻。是故得乎丘民而为天子,得乎天子为诸侯,得乎诸侯为大夫”。孟子看到人民的力量,认为社会安定的前提在于百姓安居乐业,这一点在当时也是有积极意义的。

纵观历史,凡是能够认识到这一点的统治者,其统治就会太平,如唐朝的李世民。反之,“水能载舟,亦能覆舟”,结果是可想而知的。

了解作品背景

积累语言知识

把握文脉主旨

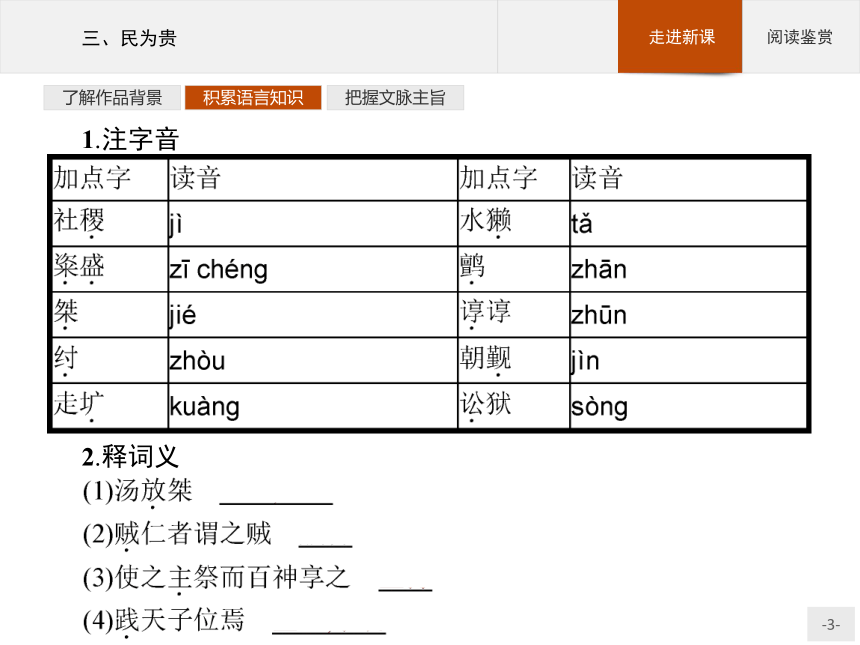

1.注字音

2.释词义

了解作品背景

积累语言知识

把握文脉主旨

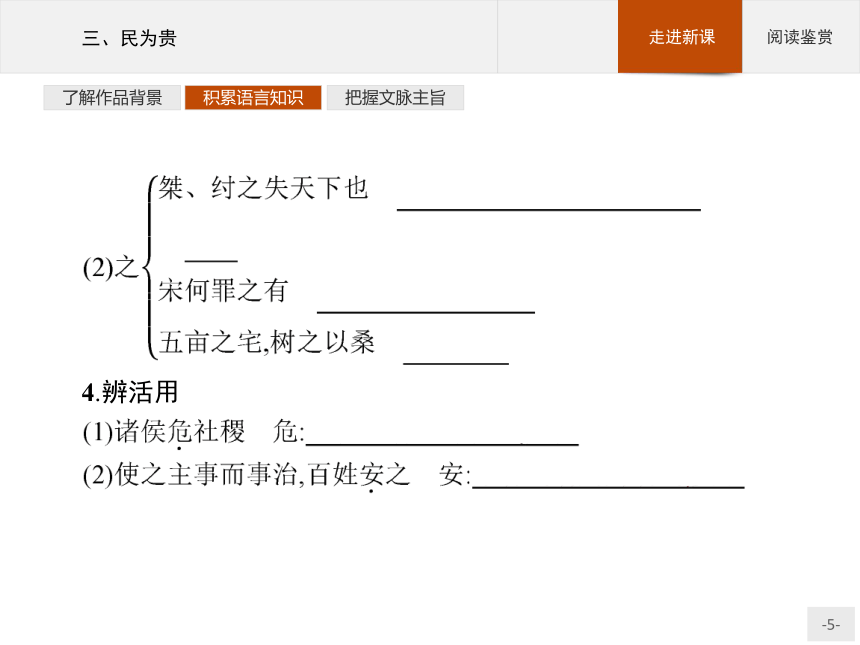

3.解多义

了解作品背景

积累语言知识

把握文脉主旨

4.辨活用

了解作品背景

积累语言知识

把握文脉主旨

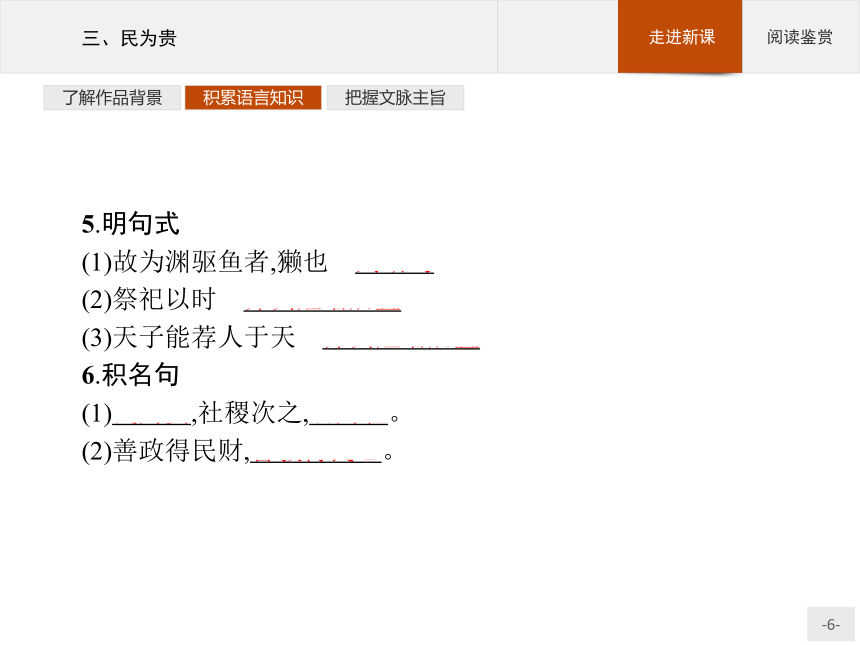

5.明句式

(1)故为渊驱鱼者,獭也 判断句

(2)祭祀以时 介宾短语后置

(3)天子能荐人于天 介宾短语后置

6.积名句

(1)民为贵,社稷次之,君为轻。

(2)善政得民财,善教得民心。

了解作品背景

积累语言知识

把握文脉主旨

1.文脉图解

2.主旨归纳

本课所录五则选文均是围绕“民为贵”的思想来展开论述的。在这五则选文中,孟子不仅极力宣传得民心者得天下、失民心者失天下的民本思想,而且还指明了得民心的根本途径,就是施行仁政,用“仁”“义”治天下,用仁义道德教化百姓。

句段点评

多维探究

审美鉴赏

1.民为贵,社稷次之,君为轻。

译文:百姓最为重要,国家为次,君主是最轻的。

点评:这句话是孟子民本思想最典型、最明确的体现。孟子强调一个国家最重要的是人民而不是统治者。施行仁政,为民造福是一个统治者的职责,特别是他应该为百姓提供道德指南和适宜的生活条件。他所倡导的国家政策是自由贸易,轻税赋和保护自然资源,共享财富而不是弱肉强食,国家要为老弱病残者提供福利。特别是孟子认为君主的权力是上天给的,一个君主如果不顾人民的幸福,就会失去上天赐给的统治权,而且理应被赶下台。

句段点评

多维探究

审美鉴赏

2.善政得民财,善教得民心。

译文:好的政令得到了百姓的财富,好的教化赢得了百姓的心。

点评:自古得民心者得天下,欲得天下先得民心,欲得民心先行教化。孟子从他的“仁政”思想出发,强调教育是“行仁政”“得民心”的重要手段。他说:“善政不如善教之得民也。善政民畏之,善教民爱之。善政得民财,善教得民心。”良好的教育,能够使人民心悦诚服,以改革其心。孟子认为教育可造就圣仁俊杰的统治者。“尊贤使能,俊杰在位,则天下之士皆悦”,要尊重有道德的人,使用有能力的人,使通过教育培养出来的人才为实现“仁政”的理想服务。

“民为贵,社稷次之,君为轻”体现的是王道思想还是民本思想?

参考答案:孟子强调一个国家最重要的是人民而不是统治者。为民造福是一个统治者的职责,特别是君主应该为人民提供道德指南和适宜的生活条件。

他所倡导的国家政策是自由贸易,轻税赋和保护自然资源,共享财富而不是弱肉强食,政府要为老弱病残者提供福利。

孟子认为君主的权力是上天给的,一个君主如果不顾人民的幸福,就会失去上天赐给的统治权,而且理应被赶下台。

但是一般说来,孟子倡导的那些观点更加受到被统治者而不是统治者的欢迎。因此孟子的建议也未被当时的统治者采纳,但是这时期他的观点越来越为儒家学者和中国大众所欢迎。

综上所述,“民为贵,社稷次之,君为轻”体现的是民本思想。从“民为贵”这句话就可以看出是提倡“以民为本”,从“君为轻”可以看出是与王道思想完全相反的观点。

句段点评

多维探究

审美鉴赏

句段点评

多维探究

审美鉴赏

浅析《民为贵》的说理艺术

1.层次井然,而又曲折有致。

“民为贵”一章,先从重到轻:民→社稷→君,得乎丘民→得乎天子→得乎诸侯。后由轻到重:变置诸侯→变置社稷,层次极为分明。

“桀、纣失天下”一章先从反面说暴君失天下,分析失天下的原因——失去百姓的支持,更失去了民心;接着又从正面分析得天下之道:不仅要“得其民”,更要“得其心”;而“得其心”的关键是从民所欲、广施仁德。广施仁德,百姓就会望风归附;进而分析暴君失天下的深层原因——施行暴政,众叛亲离;最后联系现实,指出当今国君如果广施仁德,定能称王天下;反之如果不积累仁德,就一定会身死国灭。文章思路清晰,论证严密,又富有变化。

句段点评

多维探究

审美鉴赏

2.汪洋恣肆,极其雄辩。

孟子一亮出“民为贵”的观点,顿时使君王黯然失色;对于“臣弑其君,可乎”的提问,他只拈出“仁”“义”二字,就剥除了国君所把持的特权,使不仁不义的国君陷于被人民堂堂正正诛杀的境地;他评论夏桀、商纣两大暴君因为失去民心而失去天下,突然直指现实,横扫天下诸侯,认为他们不过是给有德之君驱民的桀、纣之流。孟子的议论真是剑锋所指,所向披靡。

了解作品背景

积累语言知识

把握文脉主旨

在中国几千年的封建历史中,大多数统治者都把自己看作高高在上的人,把老百姓看作受自己统治的奴仆。正是由于这种思想,老百姓成了受压迫、受剥削的对象。但是在两千多年前,儒家的重要代表人物孟子就提出了自己独特的见解——“民为贵,社稷次之,君为轻。是故得乎丘民而为天子,得乎天子为诸侯,得乎诸侯为大夫”。孟子看到人民的力量,认为社会安定的前提在于百姓安居乐业,这一点在当时也是有积极意义的。

纵观历史,凡是能够认识到这一点的统治者,其统治就会太平,如唐朝的李世民。反之,“水能载舟,亦能覆舟”,结果是可想而知的。

了解作品背景

积累语言知识

把握文脉主旨

1.注字音

2.释词义

了解作品背景

积累语言知识

把握文脉主旨

3.解多义

了解作品背景

积累语言知识

把握文脉主旨

4.辨活用

了解作品背景

积累语言知识

把握文脉主旨

5.明句式

(1)故为渊驱鱼者,獭也 判断句

(2)祭祀以时 介宾短语后置

(3)天子能荐人于天 介宾短语后置

6.积名句

(1)民为贵,社稷次之,君为轻。

(2)善政得民财,善教得民心。

了解作品背景

积累语言知识

把握文脉主旨

1.文脉图解

2.主旨归纳

本课所录五则选文均是围绕“民为贵”的思想来展开论述的。在这五则选文中,孟子不仅极力宣传得民心者得天下、失民心者失天下的民本思想,而且还指明了得民心的根本途径,就是施行仁政,用“仁”“义”治天下,用仁义道德教化百姓。

句段点评

多维探究

审美鉴赏

1.民为贵,社稷次之,君为轻。

译文:百姓最为重要,国家为次,君主是最轻的。

点评:这句话是孟子民本思想最典型、最明确的体现。孟子强调一个国家最重要的是人民而不是统治者。施行仁政,为民造福是一个统治者的职责,特别是他应该为百姓提供道德指南和适宜的生活条件。他所倡导的国家政策是自由贸易,轻税赋和保护自然资源,共享财富而不是弱肉强食,国家要为老弱病残者提供福利。特别是孟子认为君主的权力是上天给的,一个君主如果不顾人民的幸福,就会失去上天赐给的统治权,而且理应被赶下台。

句段点评

多维探究

审美鉴赏

2.善政得民财,善教得民心。

译文:好的政令得到了百姓的财富,好的教化赢得了百姓的心。

点评:自古得民心者得天下,欲得天下先得民心,欲得民心先行教化。孟子从他的“仁政”思想出发,强调教育是“行仁政”“得民心”的重要手段。他说:“善政不如善教之得民也。善政民畏之,善教民爱之。善政得民财,善教得民心。”良好的教育,能够使人民心悦诚服,以改革其心。孟子认为教育可造就圣仁俊杰的统治者。“尊贤使能,俊杰在位,则天下之士皆悦”,要尊重有道德的人,使用有能力的人,使通过教育培养出来的人才为实现“仁政”的理想服务。

“民为贵,社稷次之,君为轻”体现的是王道思想还是民本思想?

参考答案:孟子强调一个国家最重要的是人民而不是统治者。为民造福是一个统治者的职责,特别是君主应该为人民提供道德指南和适宜的生活条件。

他所倡导的国家政策是自由贸易,轻税赋和保护自然资源,共享财富而不是弱肉强食,政府要为老弱病残者提供福利。

孟子认为君主的权力是上天给的,一个君主如果不顾人民的幸福,就会失去上天赐给的统治权,而且理应被赶下台。

但是一般说来,孟子倡导的那些观点更加受到被统治者而不是统治者的欢迎。因此孟子的建议也未被当时的统治者采纳,但是这时期他的观点越来越为儒家学者和中国大众所欢迎。

综上所述,“民为贵,社稷次之,君为轻”体现的是民本思想。从“民为贵”这句话就可以看出是提倡“以民为本”,从“君为轻”可以看出是与王道思想完全相反的观点。

句段点评

多维探究

审美鉴赏

句段点评

多维探究

审美鉴赏

浅析《民为贵》的说理艺术

1.层次井然,而又曲折有致。

“民为贵”一章,先从重到轻:民→社稷→君,得乎丘民→得乎天子→得乎诸侯。后由轻到重:变置诸侯→变置社稷,层次极为分明。

“桀、纣失天下”一章先从反面说暴君失天下,分析失天下的原因——失去百姓的支持,更失去了民心;接着又从正面分析得天下之道:不仅要“得其民”,更要“得其心”;而“得其心”的关键是从民所欲、广施仁德。广施仁德,百姓就会望风归附;进而分析暴君失天下的深层原因——施行暴政,众叛亲离;最后联系现实,指出当今国君如果广施仁德,定能称王天下;反之如果不积累仁德,就一定会身死国灭。文章思路清晰,论证严密,又富有变化。

句段点评

多维探究

审美鉴赏

2.汪洋恣肆,极其雄辩。

孟子一亮出“民为贵”的观点,顿时使君王黯然失色;对于“臣弑其君,可乎”的提问,他只拈出“仁”“义”二字,就剥除了国君所把持的特权,使不仁不义的国君陷于被人民堂堂正正诛杀的境地;他评论夏桀、商纣两大暴君因为失去民心而失去天下,突然直指现实,横扫天下诸侯,认为他们不过是给有德之君驱民的桀、纣之流。孟子的议论真是剑锋所指,所向披靡。

同课章节目录