人教版高中语文选修《先秦诸子选读》:第二单元1王好战,请以战喻课件(共 23张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版高中语文选修《先秦诸子选读》:第二单元1王好战,请以战喻课件(共 23张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 609.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-09-13 03:22:46 | ||

图片预览

文档简介

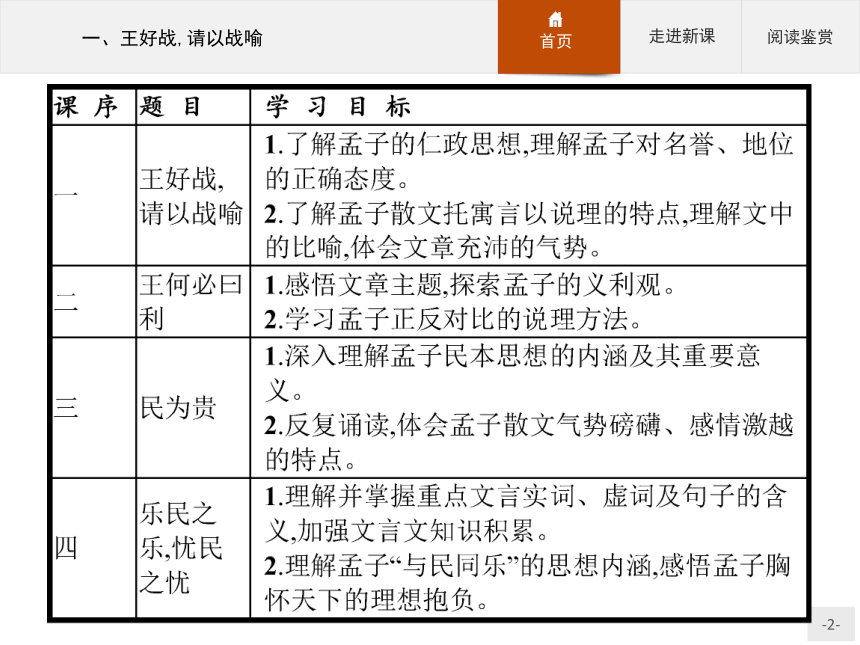

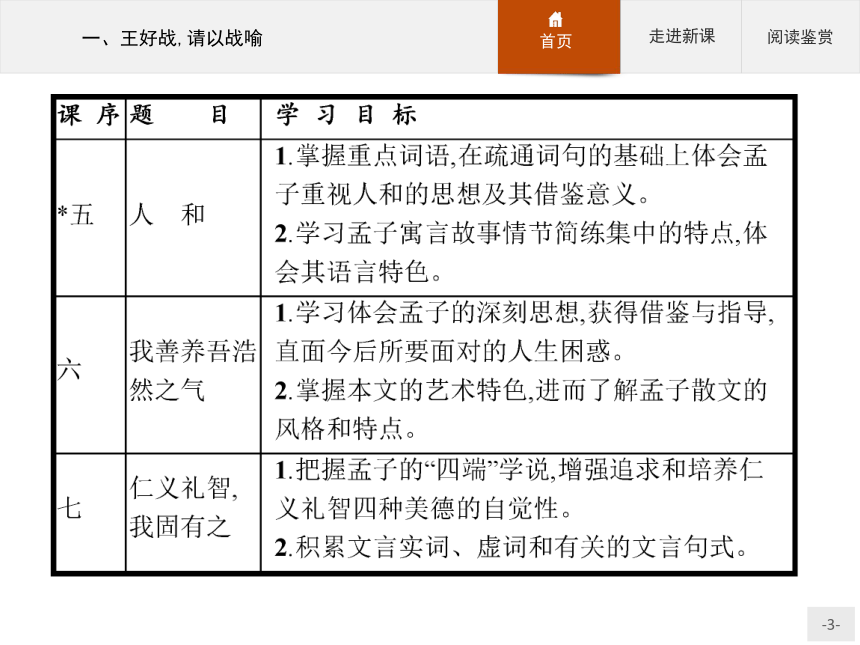

第二单元《孟子》选读

学法提示

1.掌握背景,探究文本内涵。自读概说相关部分及孟子有关介绍,了解《孟子》成书的历史背景。在此基础上深入探究孟子仁政思想的内涵及进步意义。

2.学习借鉴,获得方法指导。鉴赏孟子寓言说理的表达艺术,体会其文章的充沛气势,将文本的主题思想和写作方面的闪光处与自己的现实人生问题和写作实际联系起来,用以指导自己的人生和写作实践。

3.积累知识,提升阅读能力。注意从词语和句式的理解、文意的把握等方面训练和培养自己的文言文阅读能力,与必修部分相参照,不断提升自我的阅读理解能力。

一、王好战,请以战喻

了解作品背景

积累语言知识

把握文脉主旨

战国时期,诸侯们“争地以战,杀人盈野;争城以战,杀人盈城”。战争频繁,人民身受战火之苦。孟子一针见血地指出,“春秋无义战”。连年的战争使人民流离失所,在宋国甚至发生了人吃人的惨剧。

面对这样的局面,孟子四处奔走,宣传他的仁政主张,他想用他的仁政,将人民从水深火热中拯救出来。

了解作品背景

积累语言知识

把握文脉主旨

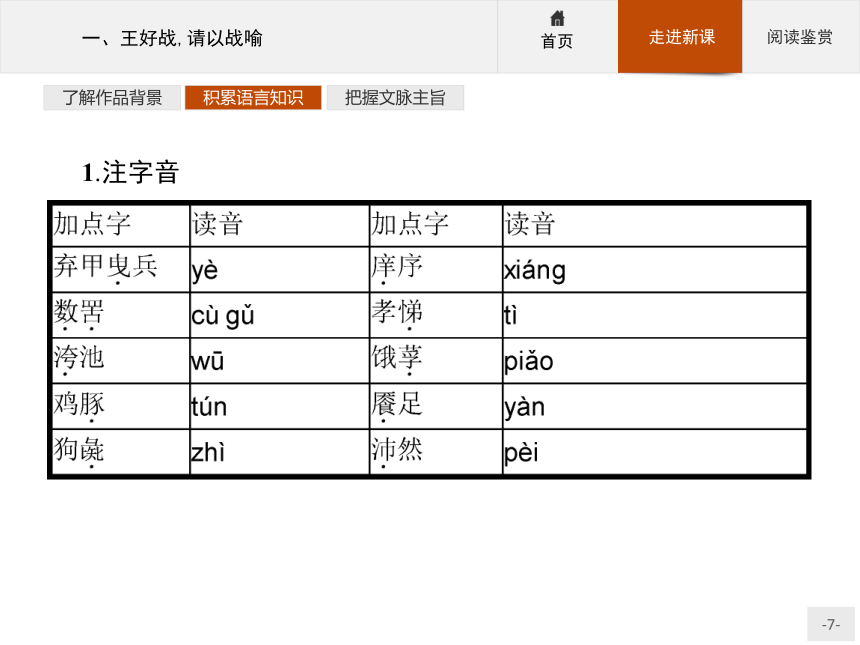

1.注字音

了解作品背景

积累语言知识

把握文脉主旨

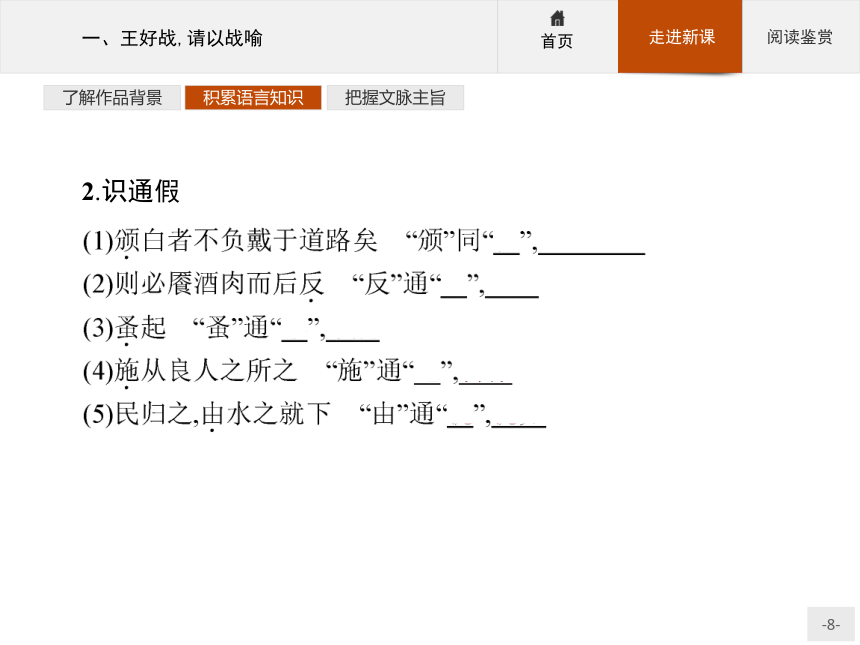

2.识通假

了解作品背景

积累语言知识

把握文脉主旨

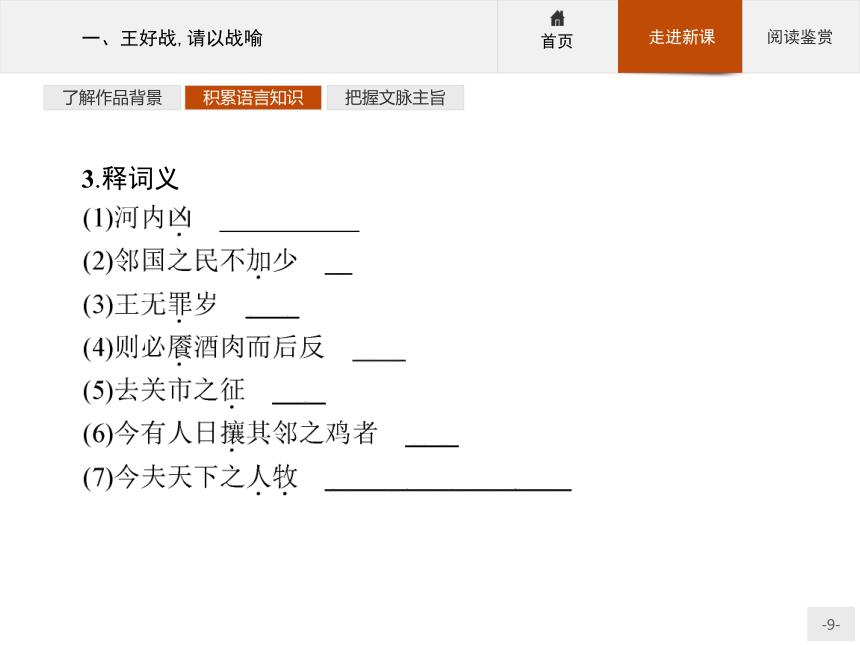

3.释词义

了解作品背景

积累语言知识

把握文脉主旨

4.解多义

了解作品背景

积累语言知识

把握文脉主旨

了解作品背景

积累语言知识

把握文脉主旨

5.辨活用

了解作品背景

积累语言知识

把握文脉主旨

6.明句式

(1)直不百步耳,是亦走也 判断句

(2)此其为餍足之道也 判断句

(3)五亩之宅,树之以桑 介宾短语后置

(4)申之以孝悌之义 介宾短语后置

(5)颁白者不负戴于道路矣 介宾短语后置

7.积名句

(1)五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣。

(2)谨庠序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴于道路矣。

(3)七十者衣帛食肉,黎民不饥不寒,然而不王者,未之有也!

了解作品背景

积累语言知识

把握文脉主旨

了解作品背景

积累语言知识

把握文脉主旨

了解作品背景

积累语言知识

把握文脉主旨

句段点评

多维探究

审美鉴赏

1.由君子观之,则人之所以求富贵利达者,其妻妾不羞也而不相泣者,几希矣!

译文:站在君子的立场上看,那些用龌龊的手段谋求富贵显达的人,他们的妻妾不感到羞耻而相对涕泣的,是很少见的!

点评:在“齐人有一妻一妾”这个故事中,孟子为我们勾画的是一个内心极其卑劣下贱,外表却趾高气扬、不可一世的人物形象。他为了在妻妾面前摆阔气,抖威风,自吹每天都有达官贵人请他吃喝,实际上却每天都在坟地里乞讨。妻妾发现了他的秘密后“相泣于中庭”,而他并不知道事情已经败露,还在妻妾面前得意扬扬,令人感到既好笑,又有几分恶心。孟子的讽刺是辛辣而深刻的。孟子的原意是讽刺当时那些不择手段奔走于诸侯之门、求升官发财的人,他们在光天化日下冠冕堂皇,自我炫耀,暗地里却行径卑劣,干着见不得人的勾当。

句段点评

多维探究

审美鉴赏

2.望之不似人君,就之而不见所畏焉。

译文:看上去没有国君的威仪,接近他,看不出有什么让人敬畏的地方。

点评:在孟子犀利、不留情面的言辞中,流露着鲜明的爱憎感情,孟子率真、耿直的性格鲜活地表现了出来。他对这个国君印象不佳,对其轻慢而藐视。

句段点评

多维探究

审美鉴赏

1.本文四则选文讲了哪些故事?各说明了什么道理?这样写有什么好处?

参考答案:四个故事,四个道理:五十步笑百步的故事说明了统治者应反省自己、清除虐政、施行仁政的道理;齐人乞墦的故事指责了社会上那些用龌龊的手段谋求富贵显达,连妻妾都为他感到无地自容的人;邻人攘鸡的故事通过偷鸡者知道自己的行为不符合道义却不能停止一事,来讽刺宋国君臣知道赋税苛重不符合道义却要等到明年才改变的行为,揭露出宋国君臣不施“仁政”,不关心民生的本质;禾苗遇旱枯槁、遇雨而兴盛的故事隐喻了百姓遇暴政而痛苦、遇仁政而归之的道理,反映了孟子主张要用“仁政”来获得民心,从而统一天下的思想。

这样写的好处:第一,化抽象为具体,深入浅出,容易理解和接受;第二,人物形象鲜明,情节曲折生动,易于引人入胜,使人在不知不觉中受到感染从而接受作者的观点和主张。

句段点评

多维探究

审美鉴赏

2.孟子“仁政”思想的具体内容是什么?今天可作哪些合理的引申?

参考答案:孟子的“仁政”思想包括两个方面:一是“王道之始”,二是“王道之成”。

孟子认为梁惠王要想使国民“加多”,称雄诸侯,必须施行仁政。而施行仁政的措施就是关注民生,休养生息,因地制宜地发展生产,“使民养生丧死无憾”,解除后顾之忧。在此基础上再兴办教育,使人人知廉耻,人人讲礼义,引人向善,倾心归附。此外,国君要常自省,革除虐政、苛政、酷政,从而稳定人心,巩固政权。至此,百姓安居乐业,社会长治久安,最终“王道可成”。

句段点评

多维探究

审美鉴赏

孟子围绕仁民、富民、养民、教民、利民、保民几个方面,抓住百姓和“王道”形成的关系,提出民为国本的思想。这些思想即便在今天,依然能够给我们很大的启发,譬如:

(1)人不能肆意役使自然,而要尊重自然,通过与自然的交往性互动,使人与自然协调发展,实现“双赢”。

(2)仁义是最大的利益,有仁义,相关者都会有利益;无仁无义,所有人都不会有利益。

(3)发展经济,振兴教育,加强教化,使物质文明和精神文明双丰收,并形成社会、国家和民族的凝聚力。

(4)实现天下安宁太平,是人心所向的条件之一。

(5)民富才能国强,而民富的前提是休养生息,使民力得以滋繁,以创造更多的物质财富。

句段点评

多维探究

审美鉴赏

缜密严谨,生动犀利

作为继孔子之后最大的儒学大师,孟子的论辩之术在气势、声威、心理、思想、情感和技巧上,体现出众多高超之处。在本文中主要表现为:语言生动,结构严谨,善用比喻,气势充沛。

其一,长于譬喻:准确运用比喻。东汉赵岐《孟子章句·题辞》中说:“孟子长于譬喻,辞不迫切,而意已独至。”《孟子》全书261章,其中93章共使用比喻159种。“五十步笑百步”明白晓畅,喻意深刻。本文第4则孟子将人民盼望不嗜杀的君王,比作七八月间的旱苗盼雨。孟子以“禾苗”喻百姓,以“雨露”喻君恩,就清楚地向梁襄王表明了君恩之于百姓的重要性及实行“仁政”的好处。而“水之就下”更是表明了实行“仁政”的效果之显著。另外,两个比喻相互照应,前以天上雨水比君泽,后以地上流水比民心,两喻相互关联,又各赋其义,既自然又新颖,既为人熟知又让人深感贴切。

句段点评

多维探究

审美鉴赏

其二,气势浩然:排比、对偶手法的运用。本文第1则第4段的3种措施4种主张,全用排偶,使句式在整齐中具有参差之美,音调铿锵,极富音乐性,强化了小农生产丰衣足食、安居乐业的情景。

其三,语气逼真,接近口语,生动风趣犀利。正如清代刘大櫆在《论文偶记》里所言:“歌而咏之,神气出矣。”孟子对梁襄王的应答,词锋尖锐。“不嗜杀人者能一之”,而“今夫天下之人牧,未有不嗜杀人者也”。这既概括了当时的社会现实,也揭示了尖锐的阶级矛盾,更是毫不留情地把梁惠王、梁襄王也都一概列入嗜好杀者之列。孟子与梁襄王一番应答之后,梁襄王仍没有反应,孟子见在梁无法施行他的政治主张,便毫不犹豫地由梁到齐。孟子的言辞在此文中毫不婉曲,简直是直截了当,这些表现和言语反映到《孟子》中,自然就显得犀利。

学法提示

1.掌握背景,探究文本内涵。自读概说相关部分及孟子有关介绍,了解《孟子》成书的历史背景。在此基础上深入探究孟子仁政思想的内涵及进步意义。

2.学习借鉴,获得方法指导。鉴赏孟子寓言说理的表达艺术,体会其文章的充沛气势,将文本的主题思想和写作方面的闪光处与自己的现实人生问题和写作实际联系起来,用以指导自己的人生和写作实践。

3.积累知识,提升阅读能力。注意从词语和句式的理解、文意的把握等方面训练和培养自己的文言文阅读能力,与必修部分相参照,不断提升自我的阅读理解能力。

一、王好战,请以战喻

了解作品背景

积累语言知识

把握文脉主旨

战国时期,诸侯们“争地以战,杀人盈野;争城以战,杀人盈城”。战争频繁,人民身受战火之苦。孟子一针见血地指出,“春秋无义战”。连年的战争使人民流离失所,在宋国甚至发生了人吃人的惨剧。

面对这样的局面,孟子四处奔走,宣传他的仁政主张,他想用他的仁政,将人民从水深火热中拯救出来。

了解作品背景

积累语言知识

把握文脉主旨

1.注字音

了解作品背景

积累语言知识

把握文脉主旨

2.识通假

了解作品背景

积累语言知识

把握文脉主旨

3.释词义

了解作品背景

积累语言知识

把握文脉主旨

4.解多义

了解作品背景

积累语言知识

把握文脉主旨

了解作品背景

积累语言知识

把握文脉主旨

5.辨活用

了解作品背景

积累语言知识

把握文脉主旨

6.明句式

(1)直不百步耳,是亦走也 判断句

(2)此其为餍足之道也 判断句

(3)五亩之宅,树之以桑 介宾短语后置

(4)申之以孝悌之义 介宾短语后置

(5)颁白者不负戴于道路矣 介宾短语后置

7.积名句

(1)五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣。

(2)谨庠序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴于道路矣。

(3)七十者衣帛食肉,黎民不饥不寒,然而不王者,未之有也!

了解作品背景

积累语言知识

把握文脉主旨

了解作品背景

积累语言知识

把握文脉主旨

了解作品背景

积累语言知识

把握文脉主旨

句段点评

多维探究

审美鉴赏

1.由君子观之,则人之所以求富贵利达者,其妻妾不羞也而不相泣者,几希矣!

译文:站在君子的立场上看,那些用龌龊的手段谋求富贵显达的人,他们的妻妾不感到羞耻而相对涕泣的,是很少见的!

点评:在“齐人有一妻一妾”这个故事中,孟子为我们勾画的是一个内心极其卑劣下贱,外表却趾高气扬、不可一世的人物形象。他为了在妻妾面前摆阔气,抖威风,自吹每天都有达官贵人请他吃喝,实际上却每天都在坟地里乞讨。妻妾发现了他的秘密后“相泣于中庭”,而他并不知道事情已经败露,还在妻妾面前得意扬扬,令人感到既好笑,又有几分恶心。孟子的讽刺是辛辣而深刻的。孟子的原意是讽刺当时那些不择手段奔走于诸侯之门、求升官发财的人,他们在光天化日下冠冕堂皇,自我炫耀,暗地里却行径卑劣,干着见不得人的勾当。

句段点评

多维探究

审美鉴赏

2.望之不似人君,就之而不见所畏焉。

译文:看上去没有国君的威仪,接近他,看不出有什么让人敬畏的地方。

点评:在孟子犀利、不留情面的言辞中,流露着鲜明的爱憎感情,孟子率真、耿直的性格鲜活地表现了出来。他对这个国君印象不佳,对其轻慢而藐视。

句段点评

多维探究

审美鉴赏

1.本文四则选文讲了哪些故事?各说明了什么道理?这样写有什么好处?

参考答案:四个故事,四个道理:五十步笑百步的故事说明了统治者应反省自己、清除虐政、施行仁政的道理;齐人乞墦的故事指责了社会上那些用龌龊的手段谋求富贵显达,连妻妾都为他感到无地自容的人;邻人攘鸡的故事通过偷鸡者知道自己的行为不符合道义却不能停止一事,来讽刺宋国君臣知道赋税苛重不符合道义却要等到明年才改变的行为,揭露出宋国君臣不施“仁政”,不关心民生的本质;禾苗遇旱枯槁、遇雨而兴盛的故事隐喻了百姓遇暴政而痛苦、遇仁政而归之的道理,反映了孟子主张要用“仁政”来获得民心,从而统一天下的思想。

这样写的好处:第一,化抽象为具体,深入浅出,容易理解和接受;第二,人物形象鲜明,情节曲折生动,易于引人入胜,使人在不知不觉中受到感染从而接受作者的观点和主张。

句段点评

多维探究

审美鉴赏

2.孟子“仁政”思想的具体内容是什么?今天可作哪些合理的引申?

参考答案:孟子的“仁政”思想包括两个方面:一是“王道之始”,二是“王道之成”。

孟子认为梁惠王要想使国民“加多”,称雄诸侯,必须施行仁政。而施行仁政的措施就是关注民生,休养生息,因地制宜地发展生产,“使民养生丧死无憾”,解除后顾之忧。在此基础上再兴办教育,使人人知廉耻,人人讲礼义,引人向善,倾心归附。此外,国君要常自省,革除虐政、苛政、酷政,从而稳定人心,巩固政权。至此,百姓安居乐业,社会长治久安,最终“王道可成”。

句段点评

多维探究

审美鉴赏

孟子围绕仁民、富民、养民、教民、利民、保民几个方面,抓住百姓和“王道”形成的关系,提出民为国本的思想。这些思想即便在今天,依然能够给我们很大的启发,譬如:

(1)人不能肆意役使自然,而要尊重自然,通过与自然的交往性互动,使人与自然协调发展,实现“双赢”。

(2)仁义是最大的利益,有仁义,相关者都会有利益;无仁无义,所有人都不会有利益。

(3)发展经济,振兴教育,加强教化,使物质文明和精神文明双丰收,并形成社会、国家和民族的凝聚力。

(4)实现天下安宁太平,是人心所向的条件之一。

(5)民富才能国强,而民富的前提是休养生息,使民力得以滋繁,以创造更多的物质财富。

句段点评

多维探究

审美鉴赏

缜密严谨,生动犀利

作为继孔子之后最大的儒学大师,孟子的论辩之术在气势、声威、心理、思想、情感和技巧上,体现出众多高超之处。在本文中主要表现为:语言生动,结构严谨,善用比喻,气势充沛。

其一,长于譬喻:准确运用比喻。东汉赵岐《孟子章句·题辞》中说:“孟子长于譬喻,辞不迫切,而意已独至。”《孟子》全书261章,其中93章共使用比喻159种。“五十步笑百步”明白晓畅,喻意深刻。本文第4则孟子将人民盼望不嗜杀的君王,比作七八月间的旱苗盼雨。孟子以“禾苗”喻百姓,以“雨露”喻君恩,就清楚地向梁襄王表明了君恩之于百姓的重要性及实行“仁政”的好处。而“水之就下”更是表明了实行“仁政”的效果之显著。另外,两个比喻相互照应,前以天上雨水比君泽,后以地上流水比民心,两喻相互关联,又各赋其义,既自然又新颖,既为人熟知又让人深感贴切。

句段点评

多维探究

审美鉴赏

其二,气势浩然:排比、对偶手法的运用。本文第1则第4段的3种措施4种主张,全用排偶,使句式在整齐中具有参差之美,音调铿锵,极富音乐性,强化了小农生产丰衣足食、安居乐业的情景。

其三,语气逼真,接近口语,生动风趣犀利。正如清代刘大櫆在《论文偶记》里所言:“歌而咏之,神气出矣。”孟子对梁襄王的应答,词锋尖锐。“不嗜杀人者能一之”,而“今夫天下之人牧,未有不嗜杀人者也”。这既概括了当时的社会现实,也揭示了尖锐的阶级矛盾,更是毫不留情地把梁惠王、梁襄王也都一概列入嗜好杀者之列。孟子与梁襄王一番应答之后,梁襄王仍没有反应,孟子见在梁无法施行他的政治主张,便毫不犹豫地由梁到齐。孟子的言辞在此文中毫不婉曲,简直是直截了当,这些表现和言语反映到《孟子》中,自然就显得犀利。

同课章节目录