人教版高中语文选修《先秦诸子选读》:第二单元2王何必曰利课件(共14 张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版高中语文选修《先秦诸子选读》:第二单元2王何必曰利课件(共14 张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 530.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-09-13 08:32:40 | ||

图片预览

文档简介

二、王何必曰利

了解作品背景

积累语言知识

把握文脉主旨

“义”“利”之辩一直是儒家的核心问题。孟子对“利”是极端厌恶的,他将因逐利而产生的危害阐述得具体而深刻,极力主张“先义而后利”“重义轻利”。孟子的这种把仁义张扬在私利之上的价值观,背后虽然摆脱不了君臣父子的传统观念,但可以启发我们深入思考人生不当追求的社会弊害,认真审视唯利是图的价值观,进而形成正确的价值评判标准。

了解作品背景

积累语言知识

把握文脉主旨

1.注字音

2.释词义

了解作品背景

积累语言知识

把握文脉主旨

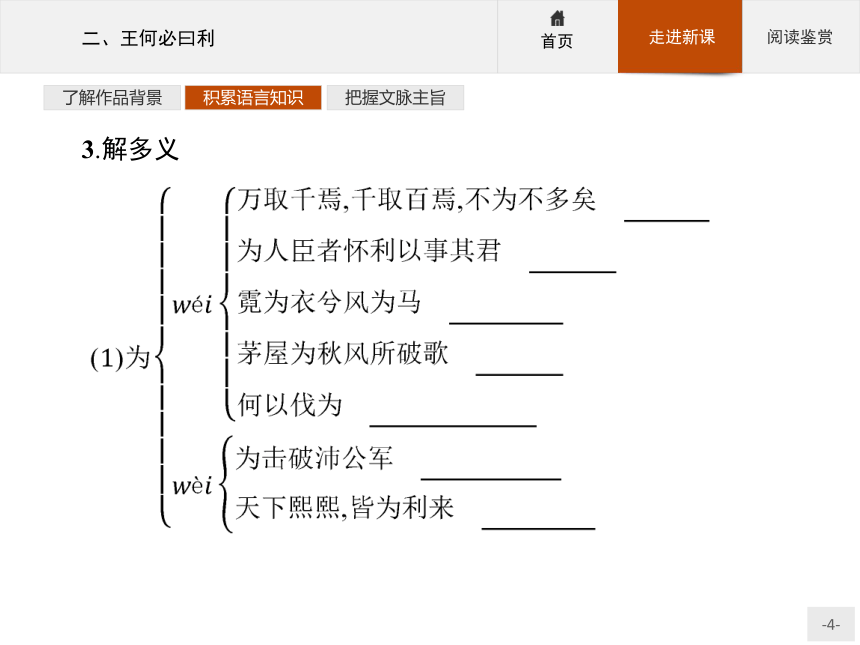

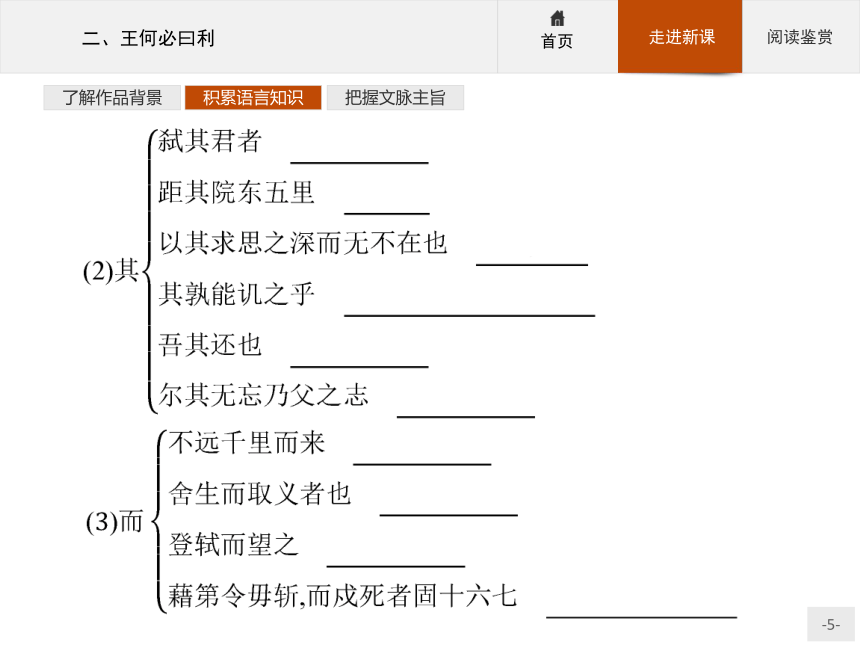

3.解多义

了解作品背景

积累语言知识

把握文脉主旨

了解作品背景

积累语言知识

把握文脉主旨

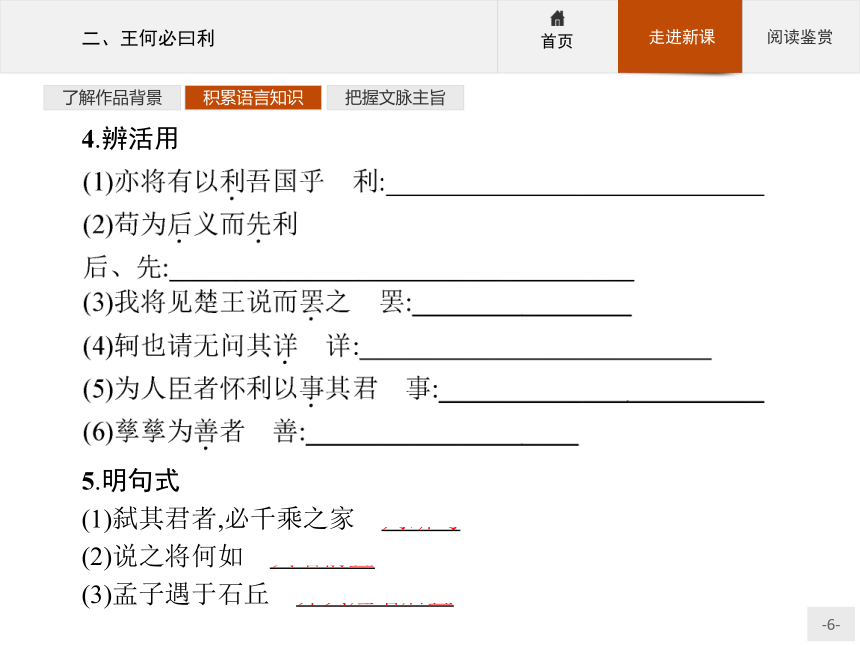

4.辨活用

5.明句式

(1)弑其君者,必千乘之家 判断句

(2)说之将何如 宾语前置

(3)孟子遇于石丘 介宾短语后置

了解作品背景

积累语言知识

把握文脉主旨

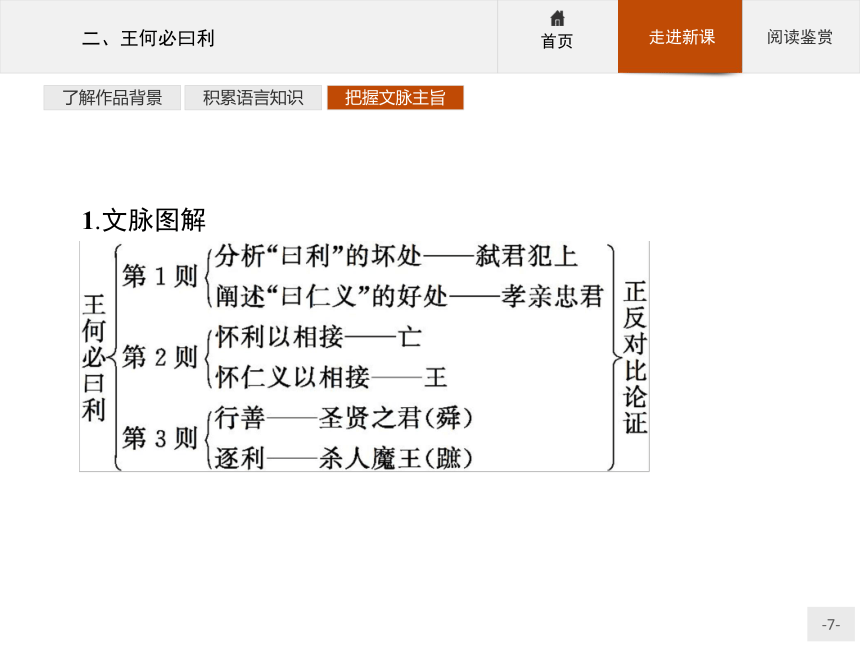

1.文脉图解

了解作品背景

积累语言知识

把握文脉主旨

2.主旨归纳

本课所选的三则短文重点表现了孟子的义利观:“孟子见梁惠王”一则批判了梁惠王的急功近利,指出急功近利会带来弑君杀父的严重后果,进而表达了孟子“后利而先义”的主张;“宋 将之楚”一则力图突破个人利益至上的世俗观念,确立仁义对人生的最高价值,指出推行仁义才是大义所在,用仁义修身可以成为至圣之贤,用仁义持家可以使家庭和谐,用仁义治国可以国泰民安,用仁义平天下可以河清海晏,而逐利就只能国破家亡;第3则短文通过“孳孳为善者”与“孳孳为利者”的对比,指出舜这一类人与跖这一类人的差别,只是“为善”和“为利”的差别。

句段点评

多维探究

审美鉴赏

1.苟为后义而先利,不夺不餍。

王亦曰仁义而已矣,何必曰利?

译文:但如果以义为后、以利为先,那么大臣不杀掉国君而全部夺取他的财利,就不会感到满足。

大王只说仁义就行了,何必说利呢?

点评:孟子之所以反对先“利”后“义”,就在于他认为“上下交征利,而国危矣”,因此应该以仁义维系人心。孟子生活的时代与孔子生活的“礼崩乐坏”的时代不同,这是一个群雄争霸、战乱不已的时代。孟子主张行仁政取民心,然后兴“仁义之师”以统一天下,与法家的以武力征服天下根本对立。孟子“仁政”的思想基础是民本主义或古代朴素的人道主义,即以人为中心,以民为本。继承孔子仁学,但又把它推广到国家治理上去,把它视为治国平天下的根本,从而把仁学修养学发展成仁学政治学,这是孟子思想对孔子思想的独特发展。

句段点评

多维探究

审美鉴赏

2.鸡鸣而起,孳孳为善者,舜之徒也。

译文:鸡叫就起来勤勉行善的人,跟舜是一类。

点评:“鸡鸣而起”“孳孳为善”表现了一种孜孜以求的勤勉精神,表现了一种崇高的人格之美。这种人格之美是一种可与天地比寿、可与日月同辉的大美和壮美。这种大美和壮美也是整个中华民族的伟大精神和审美意识中的最强音。诚如鲁迅先生所指出的那样:“我们从古以来,就有埋头苦干的人,有拼命硬干的人,有为民请命的人,有舍身求法的人,……虽是等于为帝王将相作家谱的所谓‘正史’,也往往掩不住他们的光耀,这就是中国的脊梁。”(《且介亭杂文·中国人失掉自信力了吗》)可以说,正是孔孟,尤其是孟子所强调和赞美的人格美塑造了中华民族的脊梁。

句段点评

多维探究

审美鉴赏

孟子是否要人们完全不考虑“利”,放弃“利”呢?请你简要分析孟子的义利观内涵并做出评价。

参考答案:首先,孟子积极肯定了人皆有物利需求,认为这种物利需求从根本上说是必然的,合理的。对于生存着的人来说,有些需求是不可或缺的,他认识到人活着就有需求,人的需求是开放的,而且一些需求必须不断地得到满足。因而当政者要顺着民众的需求,使他们丰衣足食、安居乐业。

其次,孟子认为,物利和道德是相关相联、相生相长的。孟子指出,在尽量使物质享受达到一定水平以满足人们的生活需求的同时,务必加强教育,加强人伦道德观念的培养。

句段点评

多维探究

审美鉴赏

我们简略地将孟子的义利观概括为三句话:义利并重、以义为先的政治观,合乎礼义、以义待利的生活观,崇义尚道、舍生取义的人生观。

孟子的这种思想及其为天下苍生疾呼奔走的行为,对于我们今天考虑、衡量和处理个人与集体、集体与国家之间的利益关系问题,无疑具有深刻的启迪意义。

正反对比显意旨

孟子说理善用正反对比,其主张王道,就和霸道对比;主张义在利先,就和利在义先对比;主张与民同乐,就和不与民同乐对比。宋国著名学者宋 想劝说秦、楚停战,打的名号是“言其不利”,孟子反对他用这样的名号劝战,他认为,不管做什么都应把“义”放在首位,何必说利,或何必先说利。且看他对宋 的一番话:

先生以利说秦、楚之王,秦、楚之王悦于利,以罢三军之师,是三军之士乐罢而悦于利也。为人臣者怀利以事其君,为人子者怀利以事其父,为人弟者怀利以事其兄,是君臣、父子、兄弟终去仁义,怀利以相接,然而不亡者,未之有也。先生以仁义说秦、楚之王,秦、楚之王悦于仁义,而罢三军之师,是三军之士乐罢而悦于仁义也。为人臣者怀仁义以事其君,为人子者怀仁义以事其父,为人弟者怀仁义以事其兄,是君臣、父子、兄弟去利,怀仁义以相接也,然而不王者,未之有也。

句段点评

多维探究

审美鉴赏

句段点评

多维探究

审美鉴赏

本段话有两个鲜明的层次,即以利说秦、楚之王会怎样,以仁义说秦、楚之王会怎样。两种不同的劝说依据将会带来两种相反的结果,一是“亡”,一是“王”。一者如此,一者如彼,对比鲜明,何去何从,任人选择。宋 一听分明,而后人一目了然。这些话语在人的心目中化成一盏明灯,指引着人们前行。

有比较才有鉴别,善用对比能够使主旨表达鲜明,也易使人接受。

了解作品背景

积累语言知识

把握文脉主旨

“义”“利”之辩一直是儒家的核心问题。孟子对“利”是极端厌恶的,他将因逐利而产生的危害阐述得具体而深刻,极力主张“先义而后利”“重义轻利”。孟子的这种把仁义张扬在私利之上的价值观,背后虽然摆脱不了君臣父子的传统观念,但可以启发我们深入思考人生不当追求的社会弊害,认真审视唯利是图的价值观,进而形成正确的价值评判标准。

了解作品背景

积累语言知识

把握文脉主旨

1.注字音

2.释词义

了解作品背景

积累语言知识

把握文脉主旨

3.解多义

了解作品背景

积累语言知识

把握文脉主旨

了解作品背景

积累语言知识

把握文脉主旨

4.辨活用

5.明句式

(1)弑其君者,必千乘之家 判断句

(2)说之将何如 宾语前置

(3)孟子遇于石丘 介宾短语后置

了解作品背景

积累语言知识

把握文脉主旨

1.文脉图解

了解作品背景

积累语言知识

把握文脉主旨

2.主旨归纳

本课所选的三则短文重点表现了孟子的义利观:“孟子见梁惠王”一则批判了梁惠王的急功近利,指出急功近利会带来弑君杀父的严重后果,进而表达了孟子“后利而先义”的主张;“宋 将之楚”一则力图突破个人利益至上的世俗观念,确立仁义对人生的最高价值,指出推行仁义才是大义所在,用仁义修身可以成为至圣之贤,用仁义持家可以使家庭和谐,用仁义治国可以国泰民安,用仁义平天下可以河清海晏,而逐利就只能国破家亡;第3则短文通过“孳孳为善者”与“孳孳为利者”的对比,指出舜这一类人与跖这一类人的差别,只是“为善”和“为利”的差别。

句段点评

多维探究

审美鉴赏

1.苟为后义而先利,不夺不餍。

王亦曰仁义而已矣,何必曰利?

译文:但如果以义为后、以利为先,那么大臣不杀掉国君而全部夺取他的财利,就不会感到满足。

大王只说仁义就行了,何必说利呢?

点评:孟子之所以反对先“利”后“义”,就在于他认为“上下交征利,而国危矣”,因此应该以仁义维系人心。孟子生活的时代与孔子生活的“礼崩乐坏”的时代不同,这是一个群雄争霸、战乱不已的时代。孟子主张行仁政取民心,然后兴“仁义之师”以统一天下,与法家的以武力征服天下根本对立。孟子“仁政”的思想基础是民本主义或古代朴素的人道主义,即以人为中心,以民为本。继承孔子仁学,但又把它推广到国家治理上去,把它视为治国平天下的根本,从而把仁学修养学发展成仁学政治学,这是孟子思想对孔子思想的独特发展。

句段点评

多维探究

审美鉴赏

2.鸡鸣而起,孳孳为善者,舜之徒也。

译文:鸡叫就起来勤勉行善的人,跟舜是一类。

点评:“鸡鸣而起”“孳孳为善”表现了一种孜孜以求的勤勉精神,表现了一种崇高的人格之美。这种人格之美是一种可与天地比寿、可与日月同辉的大美和壮美。这种大美和壮美也是整个中华民族的伟大精神和审美意识中的最强音。诚如鲁迅先生所指出的那样:“我们从古以来,就有埋头苦干的人,有拼命硬干的人,有为民请命的人,有舍身求法的人,……虽是等于为帝王将相作家谱的所谓‘正史’,也往往掩不住他们的光耀,这就是中国的脊梁。”(《且介亭杂文·中国人失掉自信力了吗》)可以说,正是孔孟,尤其是孟子所强调和赞美的人格美塑造了中华民族的脊梁。

句段点评

多维探究

审美鉴赏

孟子是否要人们完全不考虑“利”,放弃“利”呢?请你简要分析孟子的义利观内涵并做出评价。

参考答案:首先,孟子积极肯定了人皆有物利需求,认为这种物利需求从根本上说是必然的,合理的。对于生存着的人来说,有些需求是不可或缺的,他认识到人活着就有需求,人的需求是开放的,而且一些需求必须不断地得到满足。因而当政者要顺着民众的需求,使他们丰衣足食、安居乐业。

其次,孟子认为,物利和道德是相关相联、相生相长的。孟子指出,在尽量使物质享受达到一定水平以满足人们的生活需求的同时,务必加强教育,加强人伦道德观念的培养。

句段点评

多维探究

审美鉴赏

我们简略地将孟子的义利观概括为三句话:义利并重、以义为先的政治观,合乎礼义、以义待利的生活观,崇义尚道、舍生取义的人生观。

孟子的这种思想及其为天下苍生疾呼奔走的行为,对于我们今天考虑、衡量和处理个人与集体、集体与国家之间的利益关系问题,无疑具有深刻的启迪意义。

正反对比显意旨

孟子说理善用正反对比,其主张王道,就和霸道对比;主张义在利先,就和利在义先对比;主张与民同乐,就和不与民同乐对比。宋国著名学者宋 想劝说秦、楚停战,打的名号是“言其不利”,孟子反对他用这样的名号劝战,他认为,不管做什么都应把“义”放在首位,何必说利,或何必先说利。且看他对宋 的一番话:

先生以利说秦、楚之王,秦、楚之王悦于利,以罢三军之师,是三军之士乐罢而悦于利也。为人臣者怀利以事其君,为人子者怀利以事其父,为人弟者怀利以事其兄,是君臣、父子、兄弟终去仁义,怀利以相接,然而不亡者,未之有也。先生以仁义说秦、楚之王,秦、楚之王悦于仁义,而罢三军之师,是三军之士乐罢而悦于仁义也。为人臣者怀仁义以事其君,为人子者怀仁义以事其父,为人弟者怀仁义以事其兄,是君臣、父子、兄弟去利,怀仁义以相接也,然而不王者,未之有也。

句段点评

多维探究

审美鉴赏

句段点评

多维探究

审美鉴赏

本段话有两个鲜明的层次,即以利说秦、楚之王会怎样,以仁义说秦、楚之王会怎样。两种不同的劝说依据将会带来两种相反的结果,一是“亡”,一是“王”。一者如此,一者如彼,对比鲜明,何去何从,任人选择。宋 一听分明,而后人一目了然。这些话语在人的心目中化成一盏明灯,指引着人们前行。

有比较才有鉴别,善用对比能够使主旨表达鲜明,也易使人接受。

同课章节目录