人教版高中语文选修《先秦诸子选读》:第五单元1无端崖之辞课件(共 21张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版高中语文选修《先秦诸子选读》:第五单元1无端崖之辞课件(共 21张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 356.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-09-13 10:56:00 | ||

图片预览

文档简介

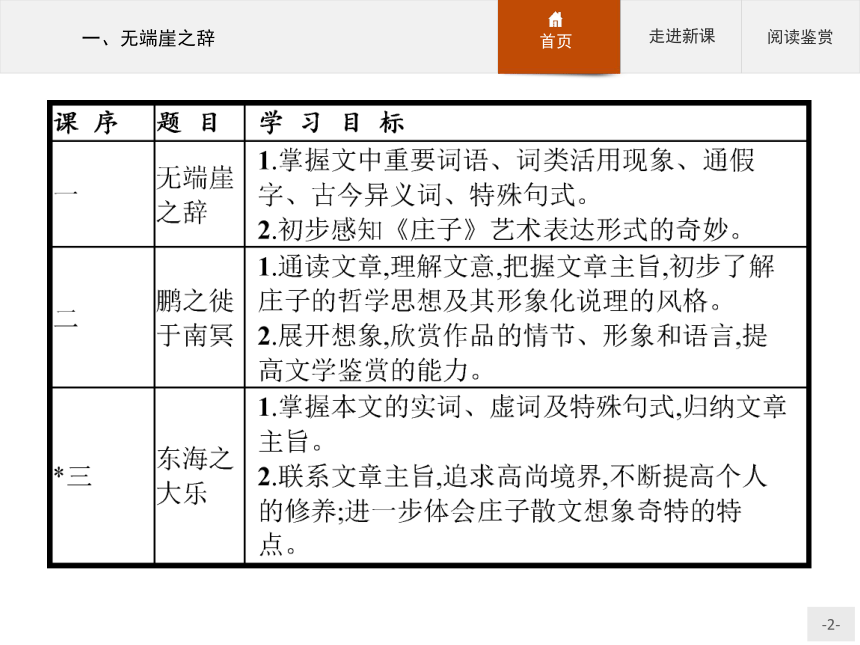

第五单元 《庄子》选读

学法提示

1.梳理基础,感知文本内容。借助课内注释,利用工具书,在老师指导下与大家合作交流,自主梳理文中的文言基础知识,理解文中重要语句,初步感知文章内容。

2.把握主旨,获得思想启迪。在感知内容的基础上,深入和系统地了解庄子的思想,了解庄子对社会人生问题的思考,得到立身处世的借鉴。

3.赏析技法,提升审美能力。感知庄子善于运用寓言、说理丰富生动的特点,不断提高自我审美鉴赏能力。

一、无端崖之辞

了解作品背景

积累语言知识

把握文脉主旨

九万里的情怀荡漾于三千濮水之上,赤子之心归于自然,终成《南华经》。曳尾涂中,逍遥一游于尘世,哲学的巅峰便已铸就。

如果说孔子是儒家的代表,那么庄子就是道家的化身。人们把孔子称为“圣人”,却把庄子称为“神人”。庄子一生穷困潦倒,却能超越贫困乐在其中。他看破功名,不屑利禄,甚至对于死亡,他也有着自己独到的见解。庄子认为天下之人沉滞混乱,不能跟他们讲严正的话,所以他在表达自己对社会、人生的思考时,常使用虚远的说法、夸大不实的语言以及无端可寻无边可见的文辞。

了解作品背景

积累语言知识

把握文脉主旨

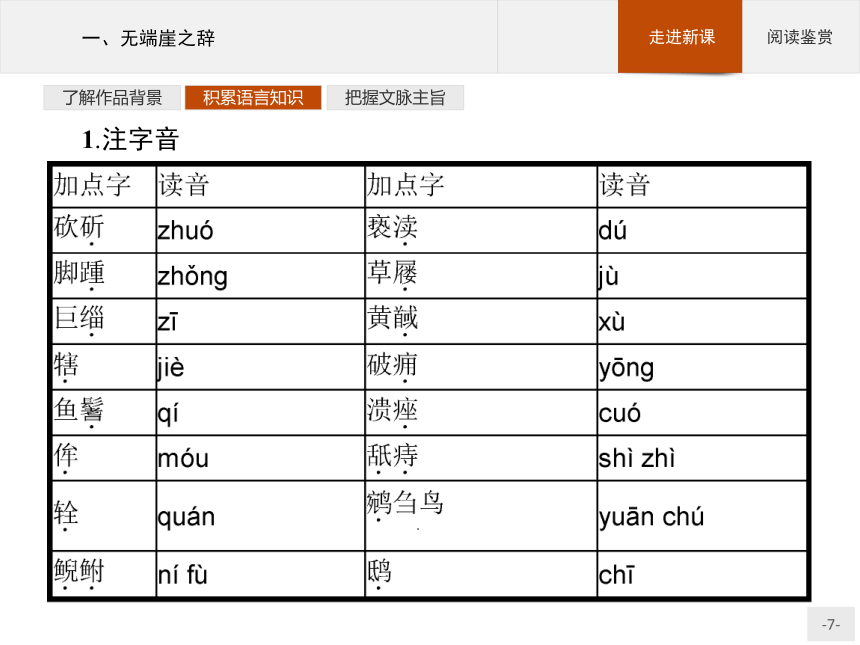

1.注字音

了解作品背景

积累语言知识

把握文脉主旨

2.识通假

了解作品背景

积累语言知识

把握文脉主旨

3.释词义

了解作品背景

积累语言知识

把握文脉主旨

4.解多义

了解作品背景

积累语言知识

把握文脉主旨

5.辨活用

了解作品背景

积累语言知识

把握文脉主旨

6.分古今

了解作品背景

积累语言知识

把握文脉主旨

7.明句式

(1)是射之射,非不射之射也 判断句

(2)我,东海之波臣也 判断句

(3)故往贷粟于监河侯 介宾短语后置

(4)发于南海而飞于北海 介宾短语后置

(5)子何为者邪 宾语前置

(6)措杯水其肘上 省略句

了解作品背景

积累语言知识

把握文脉主旨

1.文脉图解

了解作品背景

积累语言知识

把握文脉主旨

2.主旨归纳

文中选了七个小故事,内容很杂,没有统一的主题,但都蕴含着大智慧。“庄子送葬”一则是写庄子对惠施的怀念,因为有的时候,朋友难求。“列子射箭”一则中,伯昏无人评论列御寇射箭是有为之射,不是无为之射。“上窥青天,下潜黄泉,挥斥八极,神气不变”,才是射之极致。“浑沌之死”一则叙述了浑沌受人为伤害失去本真而死去的故事,寓指有为之政祸害无穷,寄托了庄子无为而治的政治主张。“任公子钓大鱼”的故事,是讽刺目光短浅好发议论的浅薄之士,比喻治理世事的人必须立志有所大成。“曹商受赏”一则中,曹商得意忘形地在庄子面前夸耀自己,庄子则把得宠、富贵跟最肮脏的“破痈溃痤”“舐痔”相比较,说他越得宠,得车越多,干的活就越肮脏。

了解作品背景

积累语言知识

把握文脉主旨

这反映了庄子对附庸于权贵追名逐利者的蔑视。“庄周借贷”一则中,借涸辙之鲋的故事说明当别人有困难时,要诚心诚意尽自己的力量去帮助,决不能只说大话,不采取实际行动。故事讽刺了世人不从实际出发,做些无效的事。“惠子相梁”一则借讲鹓刍鸟鸟的故事,辛辣地讥讽了醉心于功名利禄者的嘴脸,表现了庄子清高自守、视爵禄如“腐鼠”的态度。

句段点评

多维探究

审美鉴赏

1.夫至人者,上窥青天,下潜黄泉,挥斥八极,神气不变。

译文:那达到最高境界的人,上可以登上青天窥探,下可以潜入地下的黄泉,意气奔放于八方,神情不会改变。

点评:人做到了忘物和忘我,没有了负担,心态就能够变得轻松自如,抱着这样的心态去做事,就容易取得成功。列御寇的射箭术很高明,当伯昏无人让他站到悬崖边上射箭时,他就腿软而射不出箭了,这是因为他心中还装着个“我”,受着自己的束缚,因此射箭术达不到一流。

从矛盾的观点来看,人与物是一对矛盾体,既对立又统一,过多地把注意力集中于对方,或集中于己方,势必加强对立的一面,不利于发展统一的关系。人与物不协调,则很难把事情做好。物我两忘,驾轻就熟,则能游刃有余,于无隙入有间——态度决定一切,心态决定成功与否。患得患失注定不能让成功驻足,怡然忘我才能浇开灿烂的成功之花。

句段点评

多维探究

审美鉴赏

2.秦王有病召医,破痈溃痤者得车一乘,舐痔者得车五乘。所治愈下,得车愈多。

译文:秦王有病召见医生,把毒疮疖子弄破的得到一辆车子,舔痔疮的得到五辆车子。治的病越下作(越脏),得到的车子越多。

点评:庄子把曹商获得的“车数乘”“车百乘”讽刺为是“舐痔”而得来的,并且说:“所治愈下,得车愈多。”借此对那些通过卑污下贱的行为去博得统治者的欢心而获得功名利禄的人进行了辛辣的讽刺和无情的嘲笑。

句段点评

多维探究

审美鉴赏

庄子的寓言和孟子的寓言分别给你怎样的阅读感受?应该如何评价庄子的“奇怪之语”“虚妄之文”?

参考答案:《孟子》的寓言(如《王好战》)虽然有夸饰,但基本上是现实主义的,其人物、事件、情节基本上不背离现实生活。《庄子》的寓言倾向于对现实经验做超现实的夸张。

句段点评

多维探究

审美鉴赏

构思奇特见深意

——由“浑沌之死”说开去

“浑沌之死”的故事选自《庄子·应帝王》,情节简单,叙说纯用白描手法,语言通俗浅显,但构思奇特,寓意很深。

文章首先虚构了三位神道,一南一北一中,居住三处,原无瓜蒂之亲,可谓风马牛不相及。儵、忽二帝各不串门,而不时相聚于浑沌帝所,当然是因为中央之帝所在距离适中,不必远涉,故颇合情理。浑沌“待之甚善”,尽地主之谊,很有人情味。儵、忽因感恩而商议报答,其对话与心理也属常情。

句段点评

多维探究

审美鉴赏

而对话中点明浑沌帝的生理特征——头部没有七窍,这一特征推动了故事情节的发展。没有七窍,怎么“视听食息”?在好心人看来,那岂不悲哀?于是乃有为浑沌凿眼耳鼻口七窍之举。至此,除浑沌的模样匪夷所思外,故事描写虽然熨帖细腻,仍然较平淡,尚无惊人之笔;而出人意料的高潮,则在结尾。

以德报善,南、北二帝付诸行动,每天为中央之帝凿出一窍。按理说,七窍凿成,功德圆满,应该皆大欢喜。如果是如此结局,本篇将是味同嚼蜡的平庸之作。出乎意料的是,浑沌本来按其本性生活,活得好好的,却因为被凿出七窍而致死。主观上的感恩图报,变成了客观上的恩将仇报,这一结局令人目瞪口呆,啼笑皆非。这种反讽效果正体现了《庄子》寓言虚幻、夸诞、浪漫之奇。

本篇的寓言也因结局而显豁。庄子主张无为而治,任情适性,一切矫情逆性之举,即使自以为充满善意,也会因违背自然而遗患无穷。离奇而悲惨的故事,表现的正是庄子清静无为的思想。

学法提示

1.梳理基础,感知文本内容。借助课内注释,利用工具书,在老师指导下与大家合作交流,自主梳理文中的文言基础知识,理解文中重要语句,初步感知文章内容。

2.把握主旨,获得思想启迪。在感知内容的基础上,深入和系统地了解庄子的思想,了解庄子对社会人生问题的思考,得到立身处世的借鉴。

3.赏析技法,提升审美能力。感知庄子善于运用寓言、说理丰富生动的特点,不断提高自我审美鉴赏能力。

一、无端崖之辞

了解作品背景

积累语言知识

把握文脉主旨

九万里的情怀荡漾于三千濮水之上,赤子之心归于自然,终成《南华经》。曳尾涂中,逍遥一游于尘世,哲学的巅峰便已铸就。

如果说孔子是儒家的代表,那么庄子就是道家的化身。人们把孔子称为“圣人”,却把庄子称为“神人”。庄子一生穷困潦倒,却能超越贫困乐在其中。他看破功名,不屑利禄,甚至对于死亡,他也有着自己独到的见解。庄子认为天下之人沉滞混乱,不能跟他们讲严正的话,所以他在表达自己对社会、人生的思考时,常使用虚远的说法、夸大不实的语言以及无端可寻无边可见的文辞。

了解作品背景

积累语言知识

把握文脉主旨

1.注字音

了解作品背景

积累语言知识

把握文脉主旨

2.识通假

了解作品背景

积累语言知识

把握文脉主旨

3.释词义

了解作品背景

积累语言知识

把握文脉主旨

4.解多义

了解作品背景

积累语言知识

把握文脉主旨

5.辨活用

了解作品背景

积累语言知识

把握文脉主旨

6.分古今

了解作品背景

积累语言知识

把握文脉主旨

7.明句式

(1)是射之射,非不射之射也 判断句

(2)我,东海之波臣也 判断句

(3)故往贷粟于监河侯 介宾短语后置

(4)发于南海而飞于北海 介宾短语后置

(5)子何为者邪 宾语前置

(6)措杯水其肘上 省略句

了解作品背景

积累语言知识

把握文脉主旨

1.文脉图解

了解作品背景

积累语言知识

把握文脉主旨

2.主旨归纳

文中选了七个小故事,内容很杂,没有统一的主题,但都蕴含着大智慧。“庄子送葬”一则是写庄子对惠施的怀念,因为有的时候,朋友难求。“列子射箭”一则中,伯昏无人评论列御寇射箭是有为之射,不是无为之射。“上窥青天,下潜黄泉,挥斥八极,神气不变”,才是射之极致。“浑沌之死”一则叙述了浑沌受人为伤害失去本真而死去的故事,寓指有为之政祸害无穷,寄托了庄子无为而治的政治主张。“任公子钓大鱼”的故事,是讽刺目光短浅好发议论的浅薄之士,比喻治理世事的人必须立志有所大成。“曹商受赏”一则中,曹商得意忘形地在庄子面前夸耀自己,庄子则把得宠、富贵跟最肮脏的“破痈溃痤”“舐痔”相比较,说他越得宠,得车越多,干的活就越肮脏。

了解作品背景

积累语言知识

把握文脉主旨

这反映了庄子对附庸于权贵追名逐利者的蔑视。“庄周借贷”一则中,借涸辙之鲋的故事说明当别人有困难时,要诚心诚意尽自己的力量去帮助,决不能只说大话,不采取实际行动。故事讽刺了世人不从实际出发,做些无效的事。“惠子相梁”一则借讲鹓刍鸟鸟的故事,辛辣地讥讽了醉心于功名利禄者的嘴脸,表现了庄子清高自守、视爵禄如“腐鼠”的态度。

句段点评

多维探究

审美鉴赏

1.夫至人者,上窥青天,下潜黄泉,挥斥八极,神气不变。

译文:那达到最高境界的人,上可以登上青天窥探,下可以潜入地下的黄泉,意气奔放于八方,神情不会改变。

点评:人做到了忘物和忘我,没有了负担,心态就能够变得轻松自如,抱着这样的心态去做事,就容易取得成功。列御寇的射箭术很高明,当伯昏无人让他站到悬崖边上射箭时,他就腿软而射不出箭了,这是因为他心中还装着个“我”,受着自己的束缚,因此射箭术达不到一流。

从矛盾的观点来看,人与物是一对矛盾体,既对立又统一,过多地把注意力集中于对方,或集中于己方,势必加强对立的一面,不利于发展统一的关系。人与物不协调,则很难把事情做好。物我两忘,驾轻就熟,则能游刃有余,于无隙入有间——态度决定一切,心态决定成功与否。患得患失注定不能让成功驻足,怡然忘我才能浇开灿烂的成功之花。

句段点评

多维探究

审美鉴赏

2.秦王有病召医,破痈溃痤者得车一乘,舐痔者得车五乘。所治愈下,得车愈多。

译文:秦王有病召见医生,把毒疮疖子弄破的得到一辆车子,舔痔疮的得到五辆车子。治的病越下作(越脏),得到的车子越多。

点评:庄子把曹商获得的“车数乘”“车百乘”讽刺为是“舐痔”而得来的,并且说:“所治愈下,得车愈多。”借此对那些通过卑污下贱的行为去博得统治者的欢心而获得功名利禄的人进行了辛辣的讽刺和无情的嘲笑。

句段点评

多维探究

审美鉴赏

庄子的寓言和孟子的寓言分别给你怎样的阅读感受?应该如何评价庄子的“奇怪之语”“虚妄之文”?

参考答案:《孟子》的寓言(如《王好战》)虽然有夸饰,但基本上是现实主义的,其人物、事件、情节基本上不背离现实生活。《庄子》的寓言倾向于对现实经验做超现实的夸张。

句段点评

多维探究

审美鉴赏

构思奇特见深意

——由“浑沌之死”说开去

“浑沌之死”的故事选自《庄子·应帝王》,情节简单,叙说纯用白描手法,语言通俗浅显,但构思奇特,寓意很深。

文章首先虚构了三位神道,一南一北一中,居住三处,原无瓜蒂之亲,可谓风马牛不相及。儵、忽二帝各不串门,而不时相聚于浑沌帝所,当然是因为中央之帝所在距离适中,不必远涉,故颇合情理。浑沌“待之甚善”,尽地主之谊,很有人情味。儵、忽因感恩而商议报答,其对话与心理也属常情。

句段点评

多维探究

审美鉴赏

而对话中点明浑沌帝的生理特征——头部没有七窍,这一特征推动了故事情节的发展。没有七窍,怎么“视听食息”?在好心人看来,那岂不悲哀?于是乃有为浑沌凿眼耳鼻口七窍之举。至此,除浑沌的模样匪夷所思外,故事描写虽然熨帖细腻,仍然较平淡,尚无惊人之笔;而出人意料的高潮,则在结尾。

以德报善,南、北二帝付诸行动,每天为中央之帝凿出一窍。按理说,七窍凿成,功德圆满,应该皆大欢喜。如果是如此结局,本篇将是味同嚼蜡的平庸之作。出乎意料的是,浑沌本来按其本性生活,活得好好的,却因为被凿出七窍而致死。主观上的感恩图报,变成了客观上的恩将仇报,这一结局令人目瞪口呆,啼笑皆非。这种反讽效果正体现了《庄子》寓言虚幻、夸诞、浪漫之奇。

本篇的寓言也因结局而显豁。庄子主张无为而治,任情适性,一切矫情逆性之举,即使自以为充满善意,也会因违背自然而遗患无穷。离奇而悲惨的故事,表现的正是庄子清静无为的思想。

同课章节目录