人教版高中语文选修《先秦诸子选读》:第五单元2鹏之徙于南冥课件(共19 张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版高中语文选修《先秦诸子选读》:第五单元2鹏之徙于南冥课件(共19 张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 592.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-09-13 10:58:06 | ||

图片预览

文档简介

二、鹏之徙于南冥

了解作品背景

积累语言知识

把握文脉主旨

庄子天才卓绝,聪明勤奋,“其学无所不窥”(《史记·老子韩非列传》)。他并非生来就无用世之心。一方面“窃钩者诛,窃国者为诸侯”(《胠箧》)的腐败社会使他不屑与之为伍;另一方面,“王公大人不能器之”(《史记·老子韩非列传》)的现实处境又使他无法一展抱负。人世间既然如此混浊,“不可与庄语”(《天下》),他追求自由的心灵只好在幻想的天地里翱翔,在绝对自由的境界里寻求解脱。正是在这种情况下,他写出了苦闷心灵的追求之歌《逍遥游》。

了解作品背景

积累语言知识

把握文脉主旨

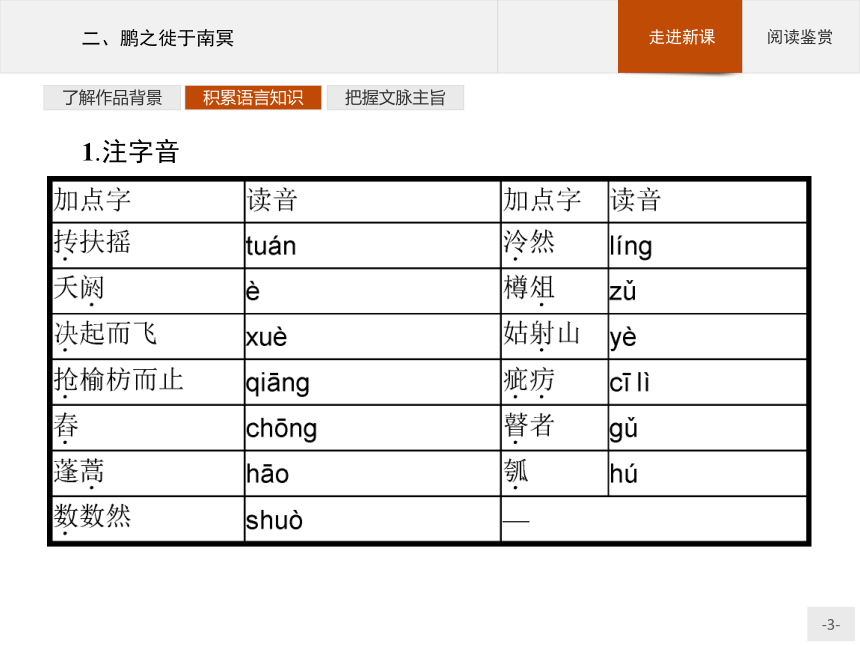

1.注字音

了解作品背景

积累语言知识

把握文脉主旨

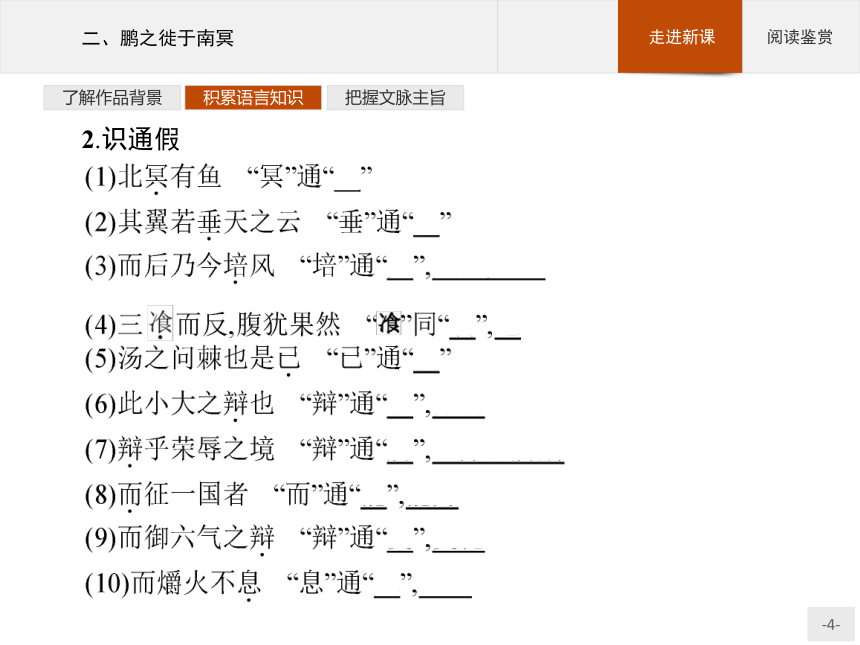

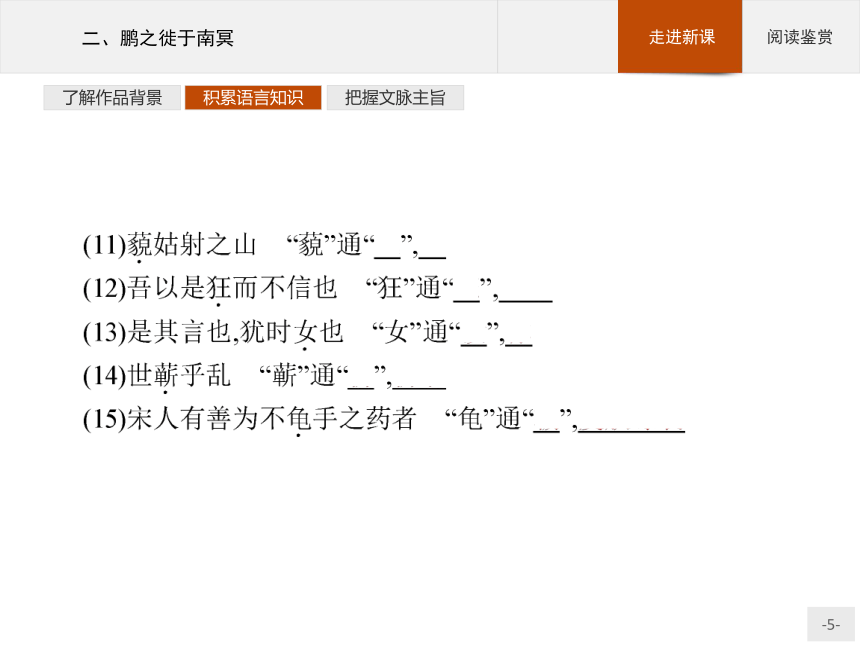

2.识通假

了解作品背景

积累语言知识

把握文脉主旨

了解作品背景

积累语言知识

把握文脉主旨

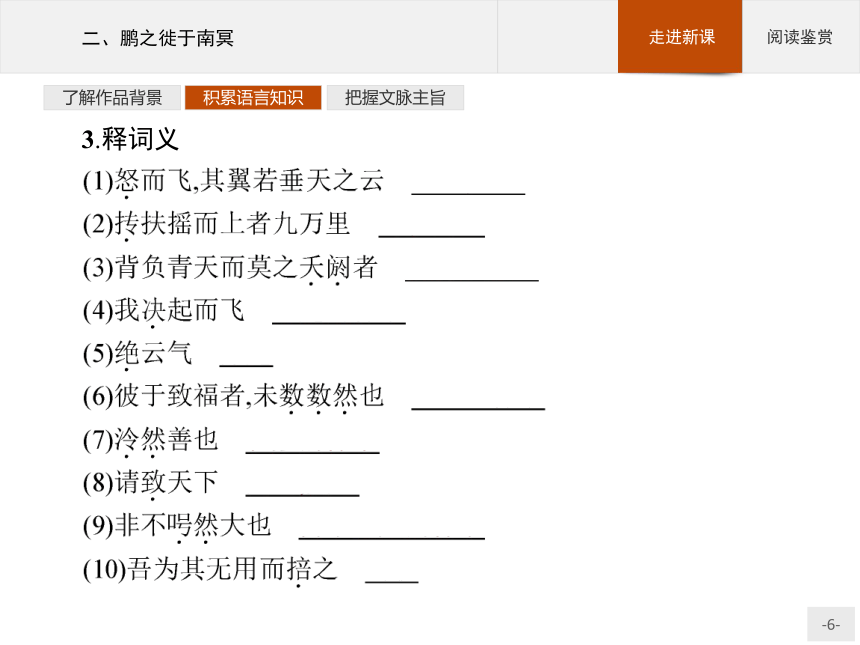

3.释词义

了解作品背景

积累语言知识

把握文脉主旨

4.解多义

了解作品背景

积累语言知识

把握文脉主旨

5.辨活用

了解作品背景

积累语言知识

把握文脉主旨

6.分古今

了解作品背景

积累语言知识

把握文脉主旨

7.明句式

(1)齐谐者,志怪者也 判断句

(2)归休乎君 主谓倒装

(3)莫之夭阏者 宾语前置

(4)之二虫又何知 宾语前置

(5)吾闻言于接舆 介宾短语后置

了解作品背景

积累语言知识

把握文脉主旨

8.积名句

(1)《庄子·逍遥游》描写迁徙南溟的大鹏击水之广、飞升之高的句子是“水击三千里,抟扶摇而上者九万里。”(2016·山东高考)

(2)《庄子·逍遥游》指出,“水之积也不厚,则其负大舟也无力”,就像倒在堂前洼地的一杯水,无法浮起一个杯子一样。(2015·课标全国Ⅱ)

(3)《庄子·逍遥游》中以“朝菌”和“蟪蛄”为例来说明“小年”一词的两句是:朝菌不知晦朔,蟪蛄不知春秋。

(4)且举世而誉之而不加劝,举世而非之而不加沮,定乎内外之分,辩乎荣辱之境,斯已矣。

(5)至人无己,神人无功,圣人无名。

了解作品背景

积累语言知识

把握文脉主旨

1.文脉图解

消灭物我之界,逍遥自在、绝对自由

↓

无己、无功、无名

了解作品背景

积累语言知识

把握文脉主旨

2.主旨归纳

选文第一、二段借“鹏之徙于南冥”的故事将大鹏与蜩、学鸠、斥 对比,然后由物及人讲述了宋荣子和列子的故事,从而从反面阐述了世间万物均“有所待”,算不上逍遥的道理,为从正面表明自己的观点蓄势;文章最后,庄子直接表明了自己的看法,他认为“乘天地之正,而御六气之辩,以游无穷”才是真正的逍遥,“无己”“无功”“无名”才能逍遥。

第三段用尧把天下让给许由,许由拒绝的事例,说明了“圣人无名”的道理。

第四段通过描述姑射山的神人,得出“神人无功”的结论。

最后一段用“惠子掊瓢”和“不龟手之药”的故事,说明“至人无己”的道理。

句段点评

多维探究

审美鉴赏

1.鹏之徙于南冥也,水击三千里,抟扶摇而上者九万里,去以六月息者也。

译文:鹏鸟飞往南海的时候,翅膀击打起三千里高的水,乘着急骤的狂风之势盘旋而上直冲九万里的高空,大鹏飞向南海是凭借六月的大风。

点评:此句运用丰富的想象、奇特的夸张,描写了鹏鸟振翼拍水,盘旋飞向九万里高空的形象,这一形象能激发人的豪情壮志,具有强烈的艺术感染力。“击”“抟”等字传神、生动,让人产生丰富的想象和联想。

句段点评

多维探究

审美鉴赏

2.故夫知效一官、行比一乡、德合一君、而征一国者,其自视也,亦若此矣。

译文:所以那才智可以授予一官之职、行为合乎一乡之人、品德合乎一国之君、能力取得一国信任的人,他们自己看待自己,也就像这蝉、学鸠、斥 一样。

点评:那些靠智慧能胜任一官之职的人,虽然其品行能力都已超越常人,并取得了君王和百姓的信任,但是他仍像小麻雀一样,带有世俗的功利心,自以为是,最后只落得个浮名虚誉而已。如果这些人能摒弃世俗的功名利禄,超越世俗的毁誉,就能在无名、无功、无己的意识中,达到道德的至高境界。

句段点评

多维探究

审美鉴赏

3.夫子立而天下治,而我犹尸之,吾自视缺然。

译文:先生立为天子天下就会治理得好,可我还占着这个位置,我自觉心里不安。

点评:在儒家思想中尧是圣君贤王的象征,在庄子这里却成为被嘲弄的对象,直到他拜见一位得道的高士,做到了忘记天下,才达到了“无己”的高度。而隐士许由超脱世俗,轻视名利,才是道家思想中的“圣人”。

句段点评

多维探究

审美鉴赏

庄子为何“笑”万物?在庄子看来,怎样才能达到“逍遥游”的境界?

参考答案:因为万物都“有所待”,都做不到“逍遥游”,所以庄子认为他们是可笑的。

那么,怎样才能达到“逍遥游”的境界呢?“若夫乘天地之正,而御六气之辩,以游无穷者,彼且恶乎待哉!”在庄子看来,只有任其自然,随其变化,无乎所待,以游无穷,才能达到“逍遥游”的境界!而能达到这种境界的,也只有其文中提到的“至人、神人、圣人”了,因为他们“无己、无功、无名”。

庄子认为,不是外在的客观条件或必然性束缚了人的自由,而是人们自己的主观认识、自己的思想束缚了自己,不知道“以道观物”“道通为一”的道理;如果能从主观上齐同万物,忘却外在的一切差别,也就无所不适、无所待了。庄子进而提出了最彻底的“无己”的方法,即从精神上超脱一切自然和社会的限制,泯灭物我的对立,忘记一切,直到忘记自己。无己而后无所待。

句段点评

多维探究

审美鉴赏

寓言说理,含蓄丰富

所谓寓言,即寄寓之言,“意在此而言寄于彼”(王先谦《庄子集解》)。《庄子》一书善用寓言,《鹏之徙于南冥》充分显示了这一点,文中的寓言有着三个鲜明的特点:

一是暗喻性。庄子的寓言通常是和比喻结合在一起的,如《鹏之徙于南冥》中,鲲鹏等的寓言其实就是比喻,同时在这些寓言故事中又插入了大量精巧的比喻,如水与舟的比喻,朝菌、蟪蛄与冥灵、大椿的比喻等,这些比喻的使用使得说理极为生动形象,有助于主题的表达。

句段点评

多维探究

审美鉴赏

二是想象性、虚构性。先秦作家善用寓言者不只庄子,还有孟子、韩非等人,但庄子之寓言不同于孟子的民间传说和韩非的历史典故,而只是“作人姓名使相与语,寄辞于其人”(刘向语),“皆空语无事实”(司马迁语),大多是由自己想象虚构而成,如翼若垂天之云的鲲鹏、藐姑射山上不食五谷的神人。如果说孟子、韩非等人的寓言重在“实”和“真”的话,那么庄子的寓言则偏于“虚”和“幻”。这种想象虚构又往往超越时空的局限和物我的分别,奇幻异常,变化万千。这些丰富的想象使文章汪洋恣肆,充满浪漫主义色彩,看来荒诞无稽,却是作者真实感情的流露。

三是多义性。对庄子寓言的解释,向来是丰富多义的,因为庄子寓言的寓意大多隐而不发,比较模糊,有的难以理解,有的可以有多种解读的方法,其意蕴无穷,内涵丰富,需要努力把握和领悟。这一点在其著名的寓言故事《庖丁解牛》中表现得尤为突出,在此不再赘述。

了解作品背景

积累语言知识

把握文脉主旨

庄子天才卓绝,聪明勤奋,“其学无所不窥”(《史记·老子韩非列传》)。他并非生来就无用世之心。一方面“窃钩者诛,窃国者为诸侯”(《胠箧》)的腐败社会使他不屑与之为伍;另一方面,“王公大人不能器之”(《史记·老子韩非列传》)的现实处境又使他无法一展抱负。人世间既然如此混浊,“不可与庄语”(《天下》),他追求自由的心灵只好在幻想的天地里翱翔,在绝对自由的境界里寻求解脱。正是在这种情况下,他写出了苦闷心灵的追求之歌《逍遥游》。

了解作品背景

积累语言知识

把握文脉主旨

1.注字音

了解作品背景

积累语言知识

把握文脉主旨

2.识通假

了解作品背景

积累语言知识

把握文脉主旨

了解作品背景

积累语言知识

把握文脉主旨

3.释词义

了解作品背景

积累语言知识

把握文脉主旨

4.解多义

了解作品背景

积累语言知识

把握文脉主旨

5.辨活用

了解作品背景

积累语言知识

把握文脉主旨

6.分古今

了解作品背景

积累语言知识

把握文脉主旨

7.明句式

(1)齐谐者,志怪者也 判断句

(2)归休乎君 主谓倒装

(3)莫之夭阏者 宾语前置

(4)之二虫又何知 宾语前置

(5)吾闻言于接舆 介宾短语后置

了解作品背景

积累语言知识

把握文脉主旨

8.积名句

(1)《庄子·逍遥游》描写迁徙南溟的大鹏击水之广、飞升之高的句子是“水击三千里,抟扶摇而上者九万里。”(2016·山东高考)

(2)《庄子·逍遥游》指出,“水之积也不厚,则其负大舟也无力”,就像倒在堂前洼地的一杯水,无法浮起一个杯子一样。(2015·课标全国Ⅱ)

(3)《庄子·逍遥游》中以“朝菌”和“蟪蛄”为例来说明“小年”一词的两句是:朝菌不知晦朔,蟪蛄不知春秋。

(4)且举世而誉之而不加劝,举世而非之而不加沮,定乎内外之分,辩乎荣辱之境,斯已矣。

(5)至人无己,神人无功,圣人无名。

了解作品背景

积累语言知识

把握文脉主旨

1.文脉图解

消灭物我之界,逍遥自在、绝对自由

↓

无己、无功、无名

了解作品背景

积累语言知识

把握文脉主旨

2.主旨归纳

选文第一、二段借“鹏之徙于南冥”的故事将大鹏与蜩、学鸠、斥 对比,然后由物及人讲述了宋荣子和列子的故事,从而从反面阐述了世间万物均“有所待”,算不上逍遥的道理,为从正面表明自己的观点蓄势;文章最后,庄子直接表明了自己的看法,他认为“乘天地之正,而御六气之辩,以游无穷”才是真正的逍遥,“无己”“无功”“无名”才能逍遥。

第三段用尧把天下让给许由,许由拒绝的事例,说明了“圣人无名”的道理。

第四段通过描述姑射山的神人,得出“神人无功”的结论。

最后一段用“惠子掊瓢”和“不龟手之药”的故事,说明“至人无己”的道理。

句段点评

多维探究

审美鉴赏

1.鹏之徙于南冥也,水击三千里,抟扶摇而上者九万里,去以六月息者也。

译文:鹏鸟飞往南海的时候,翅膀击打起三千里高的水,乘着急骤的狂风之势盘旋而上直冲九万里的高空,大鹏飞向南海是凭借六月的大风。

点评:此句运用丰富的想象、奇特的夸张,描写了鹏鸟振翼拍水,盘旋飞向九万里高空的形象,这一形象能激发人的豪情壮志,具有强烈的艺术感染力。“击”“抟”等字传神、生动,让人产生丰富的想象和联想。

句段点评

多维探究

审美鉴赏

2.故夫知效一官、行比一乡、德合一君、而征一国者,其自视也,亦若此矣。

译文:所以那才智可以授予一官之职、行为合乎一乡之人、品德合乎一国之君、能力取得一国信任的人,他们自己看待自己,也就像这蝉、学鸠、斥 一样。

点评:那些靠智慧能胜任一官之职的人,虽然其品行能力都已超越常人,并取得了君王和百姓的信任,但是他仍像小麻雀一样,带有世俗的功利心,自以为是,最后只落得个浮名虚誉而已。如果这些人能摒弃世俗的功名利禄,超越世俗的毁誉,就能在无名、无功、无己的意识中,达到道德的至高境界。

句段点评

多维探究

审美鉴赏

3.夫子立而天下治,而我犹尸之,吾自视缺然。

译文:先生立为天子天下就会治理得好,可我还占着这个位置,我自觉心里不安。

点评:在儒家思想中尧是圣君贤王的象征,在庄子这里却成为被嘲弄的对象,直到他拜见一位得道的高士,做到了忘记天下,才达到了“无己”的高度。而隐士许由超脱世俗,轻视名利,才是道家思想中的“圣人”。

句段点评

多维探究

审美鉴赏

庄子为何“笑”万物?在庄子看来,怎样才能达到“逍遥游”的境界?

参考答案:因为万物都“有所待”,都做不到“逍遥游”,所以庄子认为他们是可笑的。

那么,怎样才能达到“逍遥游”的境界呢?“若夫乘天地之正,而御六气之辩,以游无穷者,彼且恶乎待哉!”在庄子看来,只有任其自然,随其变化,无乎所待,以游无穷,才能达到“逍遥游”的境界!而能达到这种境界的,也只有其文中提到的“至人、神人、圣人”了,因为他们“无己、无功、无名”。

庄子认为,不是外在的客观条件或必然性束缚了人的自由,而是人们自己的主观认识、自己的思想束缚了自己,不知道“以道观物”“道通为一”的道理;如果能从主观上齐同万物,忘却外在的一切差别,也就无所不适、无所待了。庄子进而提出了最彻底的“无己”的方法,即从精神上超脱一切自然和社会的限制,泯灭物我的对立,忘记一切,直到忘记自己。无己而后无所待。

句段点评

多维探究

审美鉴赏

寓言说理,含蓄丰富

所谓寓言,即寄寓之言,“意在此而言寄于彼”(王先谦《庄子集解》)。《庄子》一书善用寓言,《鹏之徙于南冥》充分显示了这一点,文中的寓言有着三个鲜明的特点:

一是暗喻性。庄子的寓言通常是和比喻结合在一起的,如《鹏之徙于南冥》中,鲲鹏等的寓言其实就是比喻,同时在这些寓言故事中又插入了大量精巧的比喻,如水与舟的比喻,朝菌、蟪蛄与冥灵、大椿的比喻等,这些比喻的使用使得说理极为生动形象,有助于主题的表达。

句段点评

多维探究

审美鉴赏

二是想象性、虚构性。先秦作家善用寓言者不只庄子,还有孟子、韩非等人,但庄子之寓言不同于孟子的民间传说和韩非的历史典故,而只是“作人姓名使相与语,寄辞于其人”(刘向语),“皆空语无事实”(司马迁语),大多是由自己想象虚构而成,如翼若垂天之云的鲲鹏、藐姑射山上不食五谷的神人。如果说孟子、韩非等人的寓言重在“实”和“真”的话,那么庄子的寓言则偏于“虚”和“幻”。这种想象虚构又往往超越时空的局限和物我的分别,奇幻异常,变化万千。这些丰富的想象使文章汪洋恣肆,充满浪漫主义色彩,看来荒诞无稽,却是作者真实感情的流露。

三是多义性。对庄子寓言的解释,向来是丰富多义的,因为庄子寓言的寓意大多隐而不发,比较模糊,有的难以理解,有的可以有多种解读的方法,其意蕴无穷,内涵丰富,需要努力把握和领悟。这一点在其著名的寓言故事《庖丁解牛》中表现得尤为突出,在此不再赘述。

同课章节目录