高一历史必修二7.2《斯大林模式的社会主义建设道路》人民版课件(29张PPT)

文档属性

| 名称 | 高一历史必修二7.2《斯大林模式的社会主义建设道路》人民版课件(29张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-09-13 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

二

斯大林模式的社会主义建设道路

“斯大林模式”(p135课前提示)

含义:指苏联在20世纪20-50年代斯大林执政时期形成的高度集中的政治经济体制,它不是社会主义建设的唯一模式。

一、斯大林模式的形成过程:

海报《完成五年计划》

(一)工业化之路

1、背景:

1)国内:

1925年,经济恢复;

落后农业国(只能输出农产品、输入机器装备)

2)国际:

面临资本主义包围,形势紧张.

2、目的:

为了加强国防力量以维护民族独立;

为了给社会主义建设提供强大的物质技术基础。

3、方针提出:

1925年联共(布)十四大:社会主义工业化方针

要点包括:优先发展重工业,追求高速度,依靠本国力量积累资金

4、过程(1926年开始):

1)1926-1928年:改建、扩建、新建企业。

2)1928-1932年:一五计划提前完成。

3)1933-1937年:二五计划提前完成。

4)1938-:因二战而被打断。

苏联”一五“计划期间工业化的重要工程之一——第聂伯河水电站

〓苏联的五年计划

名

称

时

间

主

要

成

就

第一个五年计划

第二个五年计划

第三个五年计划

苏联”一五“计划期间工业化的重要工程之一——第聂伯河水电站

1928年-1932年

工业飞速发展

1933年-1937年

成为世界工业强国,工业产量跃居欧洲第一,世界第二

1938年起实施,因卫国战争爆发而被打断

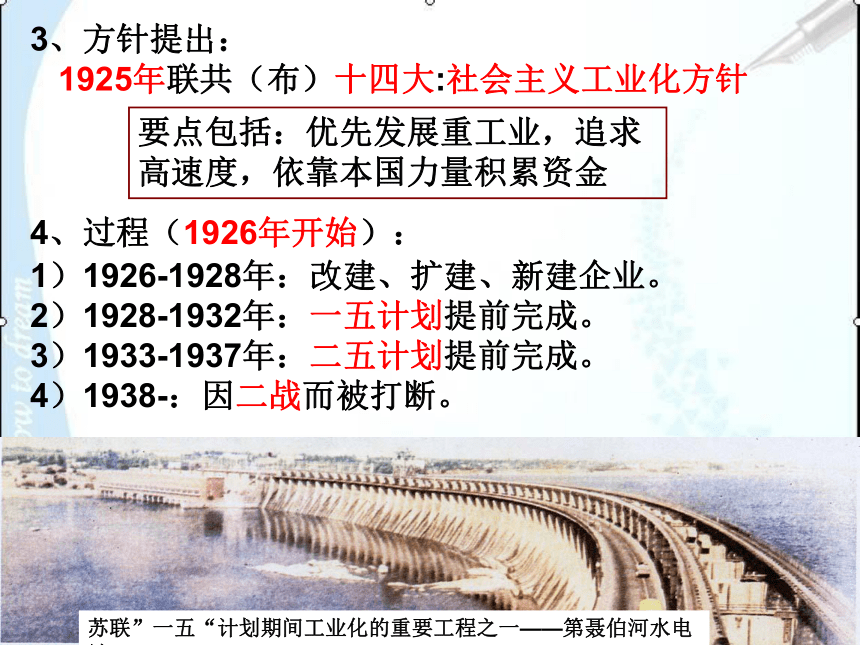

苏联一五计划的重点项目之一——第聂伯河上的大坝

斯大林格勒拖拉机厂

PPSH(波波沙)-41冲锋枪,共产六百万枝

苏联的工业化为什么取得了巨大成就?

5、取得巨大成就的原因:

苏联政府对重工业的高度重视和巨额投资;

高积累政策;

农民的贡献;

苏联人民的建设热情和奉献精神。

1928年

一五计划初步方案

一五计划最佳方案

实际完成数

煤(万吨)

3550

6800

7500

6440

石油(万吨)

1160

1900

2200

2140

生铁(万吨)

338

800

1000

616

钢(万吨)

430

830

1040

592

棉织品(亿米)

26.78

57

62

26.94

材料:苏联第一个五年计划几项重要指标完成情况

6、工业化的特点:

优先发展重工业

7、存在的问题:

重工业发展较快,轻工业发展缓,农、轻、重比例失调

(二)农业全盘集体化

1、目的:

①为了引导众多农业小生产者走上社会主义道路

②为了保证国家工业化建设的顺利进行

2、方针:

1927年,联共(布)十五大

农业逐步集体化方针

农业全盘集体化

3、过程:

1927年联共(布)十五大

1929年底

开始农业全盘集体化,运动掀起高潮

1930年

整顿、发展

1932年

富农被作为一个阶级消灭

1937年

农业集体化完成

探究:农业集体化的成败

笑容的背后会是什么呢?

有的同学说,农业全盘集体化使农民走上社会主义道路,并且为工业化提供了必须的粮食,因而是成功的;

有的同学说全盘集体化没有坚持农民自愿的原则,而且农业生产没有得到提高,所以是不成功的;

还有的同学说集体化消灭了富农,这是值得肯定的。

这些说法对不对?你能提出更合理、更全面的观点吗?

集体农庄幸福的快乐的少女

4、评价:

农业成就:实现农业集体化有利于工业发展,为苏联工业的实现提供了条件,改变了农村生产关系。

农业问题:

①它违背农民的自愿和逐步原则。

②使工农关系、城乡关系问题重重。

③政府忽视农民的物质利益,用超经济手段从农民身上拿走很多。

④农民生产积极性低下,农牧业生产长期停滞不前。

(1)变革和完善生产关系需要以生产力的一定水平为条件;

(2)必须把发展生产力,提高劳动生产率,促进经济发展,作为各项工作的首要任务和中心环节;

(3)必须高度重视农业,正确处理好农业与工业之间的关系,促进二者协调发展。

5、教训

《片面发展的经济》

这幅图反映了30年代苏

联经济建设中的什么问

题?为什么会出现这样

的问题?

学习探究

经济发展不协调。

苏联为实现工业化,着重发展重工业忽视轻工业和农业的发展。

二、斯大林模式的形成

(一)标志:

(二)含义:

(三)特征及评价:

1936年苏联《苏维埃社会主义共和国宪法》的颁布

高度集中的社会主义政治经济体制

(从经济、政治、思想文化等方面去看)

——标志着斯大林模式的确立

——标志着社会主义基本制度在苏联的确立

斯大林模式的特征及评价

总体特征

高度集中地国家指令性计划模式

内容

经济方面

政治方面

思想文化

特征

积极

弊端

集中人力物力财力,一度推动生产力发展,为二战胜利奠定基础。

指令性计划管理,排斥市场,行政管理,优先发展重工业。

农工轻比例失调,压抑了地方和企业积极性。

权力高度集中,党政不分,忽视民主法制。

在当时形势下保证党对新生政权的领导,一定程度维系了政局的稳定。

个人崇拜

民主法制破坏

许多城市——斯大林格勒、斯大林纳巴德、斯大林诺、斯大林尼里等,工业企业,集体农庄,国营农场,帕米尔峰都以他的名字命名。

在所有的角落和十字路口,在合适和不合适的地方都可以看到斯大林的半身雕像和画像。

1934年1月召开党的十七次代表大会,按规定对总书记斯大林的鼓掌可达10分钟,对其他政治局委员鼓掌不能超过2分钟,可是政治局委员兼列宁格勒州书记基洛夫出现时,鼓掌长达10分钟之久。

参加十七次代表大会的1966人中被捕、被杀的有1108人,大会选出的139名中央委员有近80人被捕、被杀。在军队中,大约有2万名军官遭到清洗,

1938年,红军师以上的军官中,只有39%的人是原任的。全军5名元帅中有3名被杀害,10多位副国防人民委员中,无一人得以幸免,15名集团军司令中有13名被清洗。

阶级斗争扩大化——大清洗运动(1935—1938)

同时,在经济建设部门,大批专家、工程技术人员和企业管理干部被清洗,严重影响了经济的正常进行。1939年,大清洗运动才逐渐平息。

各州、市都进行类似的清洗,把一切敢于揭露特权和官僚主义,提出不同意见的人视为政敌加以逮捕或消灭肉体。

1936—1939年,苏联约有400多万人遭逮捕和判刑。在斯大林时代有2000多万人遭到杀戮,这个骇人听闻的数字已占当时苏联人口近1/9。

斯大林模式的特征及评价

总体特征

高度集中地国家指令性计划模式

内容

经济方面

政治方面

思想文化

特征

积极

弊端

集中人力物力财力,一度推动生产力发展,为二战胜利奠定基础。

指令性计划管理,排斥市场,行政管理,优先发展重工业。

农工轻比例失调,压抑了地方和企业积极性。

权力高度集中,党政不分,忽视民主法制。

在当时形势下保证党对新生政权的领导,一定程度维系了政局的稳定。

个人崇拜

民主法制破坏

高度集中,用行政手段对学术文化领域进行管理控制。

能统一全国人民的意志

思想理论单调划一,学术创作单一,文化创造力受压制。

斯大林模式中经济、政治和思想相互联系渗透,形成严密整体,对苏联社会主义建设产生深远影响。

诗人写诗献给斯大林:“斯大林!春天的太阳——这是你!你瞧一下,犹如洒下温暖的阳光,田野上麦穗串串,鲜花盛开,心搏得更欢,血变得更热。”

列兹根人的民间诗人苏莱曼·斯塔利斯基在自己的诗作中称斯大林是“不可战胜者”、“幸福的缔造者”、“全世界的建筑师”,并断言“整个地球都听从”他。

作曲家其中一首有这样的词:“在苏维埃大地上,黑夜不会由黑暗来代替,太阳——斯大林在它上空照耀着。”

探究:中国有没有实行过“斯大林模式”,与“斯大林模式”相比,中国特色社会主义模式吸取了什么经验教训?

20世纪50-70年代末实行过。(对中国社会主义建设影响的体现:过渡时期,优先发展重工业,三大改造;十年建设时期“左”倾错误不断发展;“文化大革命”)

(1)制定经济政策时,一定要使生产关系的调整适应生产力的发展。

(2)要从本国国情出发,保证国民经济比例稳步健康协调发展。

(3)要注意健全社会主义民主和法制。

课堂小结

斯大林模式的社会主义建设道路

工业化之路

农业全盘集体化

表现

评价

斯大林模式

联共(布)十四大的召开

高度集中的计划经济体制确立

联共(布)十五大的召开

农业集体化的开展、结果和失误

形成标志:1936年苏联宪法的颁布

经济:高度集中、指令性计划、行政管理;政治:高度集权、干部委任制和终身制;思想文化:个人崇拜、行政干预。

是苏联进行社会主义建设中的探索,在初期和战争时期曾发挥过积极作用;但也存在严重的弊端。它不是社会主义的惟一模式。

一份历史文献“告人民书”指出,帝国、君主政体和议会制至今所强加给人民的,“是专制的、不合理的、专横的和令人难以忍受的集权”。这份历史文献出现于( )

A.英国资产阶级革命时期

B.美国内战时期

C.俄国二月革命期间

D.巴黎公社期间

有学者认为:“19世纪70年代的新欧洲…可以看作是唯物辩证法所指的历史上阶级斗争的新阶段。”该观点依据的史实是( )

A.第一次工业革命

B.俄国十月革命

C.《共产党宣言》发表

D.巴黎公社革命

1930年苏联粮食产量为835.4亿千克,1931年降至694.8亿千克;1930年苏联粮食出口483亿千克,1931年增至518亿千克。这表明苏联( )

A.人民为国家工业化建设作出贡献

B.农业投入不足造成粮食供不应求

C.粮食减产严重制约工业发展速度

D.农业集体化影响农民生产积极性

“20世纪50年代,苏联科技人员发明了连续铸钢法,铸出的钢锭比传统方法质地均匀,且能将产量提高1/10到1/5,因而被28个国家买去专利。但直到1980年,苏联自身只有11%的钢锭采用此项技术生产。”对材料解读最准确的是( )

A.制度变革激发技术创新

B.计划经济制约技术转化

C.科技交流不受冷战影响

D.经济模式决定科研方向

二

斯大林模式的社会主义建设道路

“斯大林模式”(p135课前提示)

含义:指苏联在20世纪20-50年代斯大林执政时期形成的高度集中的政治经济体制,它不是社会主义建设的唯一模式。

一、斯大林模式的形成过程:

海报《完成五年计划》

(一)工业化之路

1、背景:

1)国内:

1925年,经济恢复;

落后农业国(只能输出农产品、输入机器装备)

2)国际:

面临资本主义包围,形势紧张.

2、目的:

为了加强国防力量以维护民族独立;

为了给社会主义建设提供强大的物质技术基础。

3、方针提出:

1925年联共(布)十四大:社会主义工业化方针

要点包括:优先发展重工业,追求高速度,依靠本国力量积累资金

4、过程(1926年开始):

1)1926-1928年:改建、扩建、新建企业。

2)1928-1932年:一五计划提前完成。

3)1933-1937年:二五计划提前完成。

4)1938-:因二战而被打断。

苏联”一五“计划期间工业化的重要工程之一——第聂伯河水电站

〓苏联的五年计划

名

称

时

间

主

要

成

就

第一个五年计划

第二个五年计划

第三个五年计划

苏联”一五“计划期间工业化的重要工程之一——第聂伯河水电站

1928年-1932年

工业飞速发展

1933年-1937年

成为世界工业强国,工业产量跃居欧洲第一,世界第二

1938年起实施,因卫国战争爆发而被打断

苏联一五计划的重点项目之一——第聂伯河上的大坝

斯大林格勒拖拉机厂

PPSH(波波沙)-41冲锋枪,共产六百万枝

苏联的工业化为什么取得了巨大成就?

5、取得巨大成就的原因:

苏联政府对重工业的高度重视和巨额投资;

高积累政策;

农民的贡献;

苏联人民的建设热情和奉献精神。

1928年

一五计划初步方案

一五计划最佳方案

实际完成数

煤(万吨)

3550

6800

7500

6440

石油(万吨)

1160

1900

2200

2140

生铁(万吨)

338

800

1000

616

钢(万吨)

430

830

1040

592

棉织品(亿米)

26.78

57

62

26.94

材料:苏联第一个五年计划几项重要指标完成情况

6、工业化的特点:

优先发展重工业

7、存在的问题:

重工业发展较快,轻工业发展缓,农、轻、重比例失调

(二)农业全盘集体化

1、目的:

①为了引导众多农业小生产者走上社会主义道路

②为了保证国家工业化建设的顺利进行

2、方针:

1927年,联共(布)十五大

农业逐步集体化方针

农业全盘集体化

3、过程:

1927年联共(布)十五大

1929年底

开始农业全盘集体化,运动掀起高潮

1930年

整顿、发展

1932年

富农被作为一个阶级消灭

1937年

农业集体化完成

探究:农业集体化的成败

笑容的背后会是什么呢?

有的同学说,农业全盘集体化使农民走上社会主义道路,并且为工业化提供了必须的粮食,因而是成功的;

有的同学说全盘集体化没有坚持农民自愿的原则,而且农业生产没有得到提高,所以是不成功的;

还有的同学说集体化消灭了富农,这是值得肯定的。

这些说法对不对?你能提出更合理、更全面的观点吗?

集体农庄幸福的快乐的少女

4、评价:

农业成就:实现农业集体化有利于工业发展,为苏联工业的实现提供了条件,改变了农村生产关系。

农业问题:

①它违背农民的自愿和逐步原则。

②使工农关系、城乡关系问题重重。

③政府忽视农民的物质利益,用超经济手段从农民身上拿走很多。

④农民生产积极性低下,农牧业生产长期停滞不前。

(1)变革和完善生产关系需要以生产力的一定水平为条件;

(2)必须把发展生产力,提高劳动生产率,促进经济发展,作为各项工作的首要任务和中心环节;

(3)必须高度重视农业,正确处理好农业与工业之间的关系,促进二者协调发展。

5、教训

《片面发展的经济》

这幅图反映了30年代苏

联经济建设中的什么问

题?为什么会出现这样

的问题?

学习探究

经济发展不协调。

苏联为实现工业化,着重发展重工业忽视轻工业和农业的发展。

二、斯大林模式的形成

(一)标志:

(二)含义:

(三)特征及评价:

1936年苏联《苏维埃社会主义共和国宪法》的颁布

高度集中的社会主义政治经济体制

(从经济、政治、思想文化等方面去看)

——标志着斯大林模式的确立

——标志着社会主义基本制度在苏联的确立

斯大林模式的特征及评价

总体特征

高度集中地国家指令性计划模式

内容

经济方面

政治方面

思想文化

特征

积极

弊端

集中人力物力财力,一度推动生产力发展,为二战胜利奠定基础。

指令性计划管理,排斥市场,行政管理,优先发展重工业。

农工轻比例失调,压抑了地方和企业积极性。

权力高度集中,党政不分,忽视民主法制。

在当时形势下保证党对新生政权的领导,一定程度维系了政局的稳定。

个人崇拜

民主法制破坏

许多城市——斯大林格勒、斯大林纳巴德、斯大林诺、斯大林尼里等,工业企业,集体农庄,国营农场,帕米尔峰都以他的名字命名。

在所有的角落和十字路口,在合适和不合适的地方都可以看到斯大林的半身雕像和画像。

1934年1月召开党的十七次代表大会,按规定对总书记斯大林的鼓掌可达10分钟,对其他政治局委员鼓掌不能超过2分钟,可是政治局委员兼列宁格勒州书记基洛夫出现时,鼓掌长达10分钟之久。

参加十七次代表大会的1966人中被捕、被杀的有1108人,大会选出的139名中央委员有近80人被捕、被杀。在军队中,大约有2万名军官遭到清洗,

1938年,红军师以上的军官中,只有39%的人是原任的。全军5名元帅中有3名被杀害,10多位副国防人民委员中,无一人得以幸免,15名集团军司令中有13名被清洗。

阶级斗争扩大化——大清洗运动(1935—1938)

同时,在经济建设部门,大批专家、工程技术人员和企业管理干部被清洗,严重影响了经济的正常进行。1939年,大清洗运动才逐渐平息。

各州、市都进行类似的清洗,把一切敢于揭露特权和官僚主义,提出不同意见的人视为政敌加以逮捕或消灭肉体。

1936—1939年,苏联约有400多万人遭逮捕和判刑。在斯大林时代有2000多万人遭到杀戮,这个骇人听闻的数字已占当时苏联人口近1/9。

斯大林模式的特征及评价

总体特征

高度集中地国家指令性计划模式

内容

经济方面

政治方面

思想文化

特征

积极

弊端

集中人力物力财力,一度推动生产力发展,为二战胜利奠定基础。

指令性计划管理,排斥市场,行政管理,优先发展重工业。

农工轻比例失调,压抑了地方和企业积极性。

权力高度集中,党政不分,忽视民主法制。

在当时形势下保证党对新生政权的领导,一定程度维系了政局的稳定。

个人崇拜

民主法制破坏

高度集中,用行政手段对学术文化领域进行管理控制。

能统一全国人民的意志

思想理论单调划一,学术创作单一,文化创造力受压制。

斯大林模式中经济、政治和思想相互联系渗透,形成严密整体,对苏联社会主义建设产生深远影响。

诗人写诗献给斯大林:“斯大林!春天的太阳——这是你!你瞧一下,犹如洒下温暖的阳光,田野上麦穗串串,鲜花盛开,心搏得更欢,血变得更热。”

列兹根人的民间诗人苏莱曼·斯塔利斯基在自己的诗作中称斯大林是“不可战胜者”、“幸福的缔造者”、“全世界的建筑师”,并断言“整个地球都听从”他。

作曲家其中一首有这样的词:“在苏维埃大地上,黑夜不会由黑暗来代替,太阳——斯大林在它上空照耀着。”

探究:中国有没有实行过“斯大林模式”,与“斯大林模式”相比,中国特色社会主义模式吸取了什么经验教训?

20世纪50-70年代末实行过。(对中国社会主义建设影响的体现:过渡时期,优先发展重工业,三大改造;十年建设时期“左”倾错误不断发展;“文化大革命”)

(1)制定经济政策时,一定要使生产关系的调整适应生产力的发展。

(2)要从本国国情出发,保证国民经济比例稳步健康协调发展。

(3)要注意健全社会主义民主和法制。

课堂小结

斯大林模式的社会主义建设道路

工业化之路

农业全盘集体化

表现

评价

斯大林模式

联共(布)十四大的召开

高度集中的计划经济体制确立

联共(布)十五大的召开

农业集体化的开展、结果和失误

形成标志:1936年苏联宪法的颁布

经济:高度集中、指令性计划、行政管理;政治:高度集权、干部委任制和终身制;思想文化:个人崇拜、行政干预。

是苏联进行社会主义建设中的探索,在初期和战争时期曾发挥过积极作用;但也存在严重的弊端。它不是社会主义的惟一模式。

一份历史文献“告人民书”指出,帝国、君主政体和议会制至今所强加给人民的,“是专制的、不合理的、专横的和令人难以忍受的集权”。这份历史文献出现于( )

A.英国资产阶级革命时期

B.美国内战时期

C.俄国二月革命期间

D.巴黎公社期间

有学者认为:“19世纪70年代的新欧洲…可以看作是唯物辩证法所指的历史上阶级斗争的新阶段。”该观点依据的史实是( )

A.第一次工业革命

B.俄国十月革命

C.《共产党宣言》发表

D.巴黎公社革命

1930年苏联粮食产量为835.4亿千克,1931年降至694.8亿千克;1930年苏联粮食出口483亿千克,1931年增至518亿千克。这表明苏联( )

A.人民为国家工业化建设作出贡献

B.农业投入不足造成粮食供不应求

C.粮食减产严重制约工业发展速度

D.农业集体化影响农民生产积极性

“20世纪50年代,苏联科技人员发明了连续铸钢法,铸出的钢锭比传统方法质地均匀,且能将产量提高1/10到1/5,因而被28个国家买去专利。但直到1980年,苏联自身只有11%的钢锭采用此项技术生产。”对材料解读最准确的是( )

A.制度变革激发技术创新

B.计划经济制约技术转化

C.科技交流不受冷战影响

D.经济模式决定科研方向

同课章节目录

- 专题一 古代中国的经济的基本结构与特点

- 一 古代中国的农业经济

- 二 古代中国的手工业经济

- 三 古代中国的商业经济

- 四 古代中国的经济政策

- 专题二 近代中国资本主义的曲折发展

- 一 近代中国民族工业的兴起

- 二 民国时期民族工业的曲折发展

- 三 近代中国资本主义的历史命运

- 专题三 中国社会主义建设道路的探索

- 一 社会主义建设在探索中曲折发展

- 二 伟大的历史性转折

- 三 走向社会主义现代化建设新阶段

- 专题四 中国近现代社会生活的变迁

- 一 物质生活和社会习俗的变迁

- 二 交通和通信工具的进步

- 三 大众传播媒介的更新

- 专题五 走向世界的资本主义市场

- 一 开辟文明交往的航线

- 二 血与火的征服与掠夺

- 三 “蒸汽”的力量

- 四 走向整体的世界

- 专题六 罗斯福新政与当代资本主义

- 一 “自由放任”的美国

- 二 罗斯福新政

- 三 当代资本主义的新变化

- 专题七 苏联社会主义建设的经济与教训

- 一 社会主义建设道路的初期探索

- 二 斯大林模式的社会主义建设道路

- 三 苏联社会主义改革与挫折

- 专题八 当今世界经济的全球化趋势

- 一 二战后资本主义世界经济体系的形成

- 二 当今世界经济区域集团化的发展

- 三 经济全球化的世界

- 学习与探究之一:图说中国经济的发展

- 学习与探究之二:对社区居民生活方式变迁的调查

- 学习与探究之三:为哥伦布领航