2021年高考备考小说阅读一轮复习:突破情节题精选精练 学案

文档属性

| 名称 | 2021年高考备考小说阅读一轮复习:突破情节题精选精练 学案 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-09-14 10:15:01 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

2021年高考备考小说阅读一轮复习:突破情节题精选精练

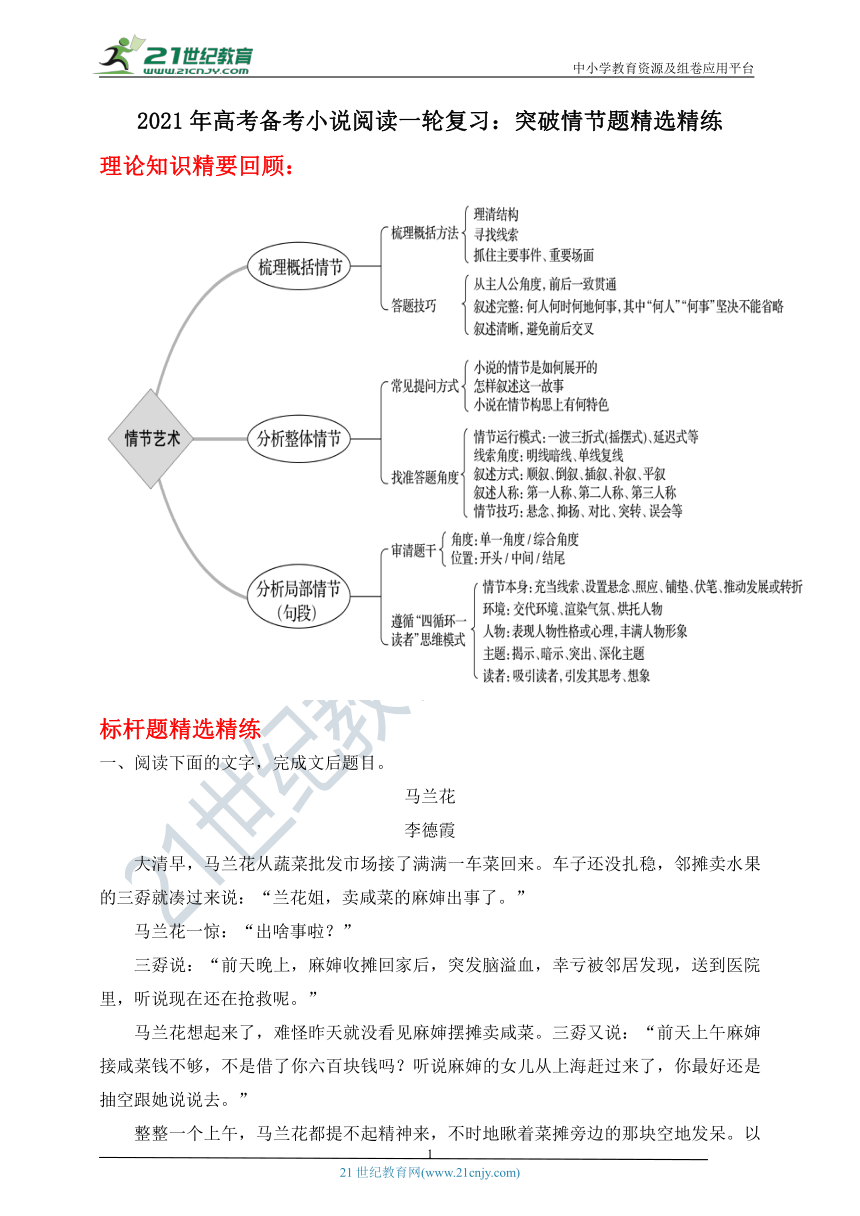

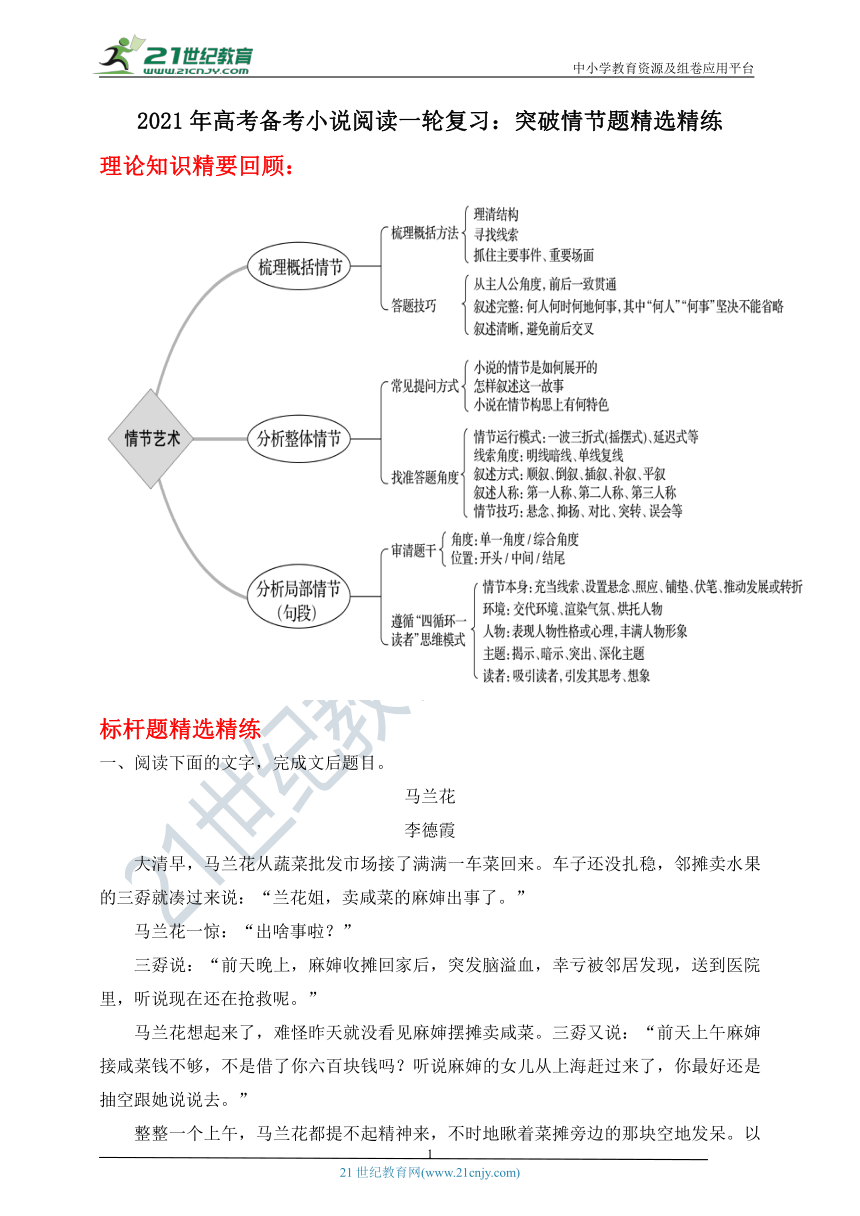

理论知识精要回顾:

标杆题精选精练

一、阅读下面的文字,完成文后题目。

马兰花

李德霞

大清早,马兰花从蔬菜批发市场接了满满一车菜回来。车子还没扎稳,邻摊卖水果的三孬就凑过来说:“兰花姐,卖咸菜的麻婶出事了。”

马兰花一惊:“出啥事啦?”

三孬说:“前天晚上,麻婶收摊回家后,突发脑溢血,幸亏被邻居发现,送到医院里,听说现在还在抢救呢。”

马兰花想起来了,难怪昨天就没看见麻婶摆摊卖咸菜。三孬又说:“前天上午麻婶接咸菜钱不够,不是借了你六百块钱吗?听说麻婶的女儿从上海赶过来了,你最好还是抽空跟她说说去。”

整整一个上午,马兰花都提不起精神来,不时地瞅着菜摊旁边的那块空地发呆。以前,麻婶就在那里摆摊卖咸菜,不忙的时候,就和马兰花说说话,聊聊天。有时买菜的人多,马兰花忙不过来,不用招呼,麻婶就会主动过来帮个忙……

中午,跑出租车的男人进了菜摊。马兰花就把麻婶的事跟她男人说了。男人说:“我开车陪你去趟医院吧。一来看看麻婶,二来把麻婶借钱的事跟她女儿说说,免得日后有麻烦。”

马兰花就从三孬的水果摊上买了一大兜水果,坐着男人的车去了医院。

麻婶已转入重症监护室,还没有脱离生命危险。门口的长椅上,麻婶的女儿哭得眼泪一把,鼻涕一把。马兰花安慰了一番,放下水果就出了医院。男人撵上来,不满地对马兰花说:“我碰你好几次,你咋不提麻婶借钱的事?”

马兰花说:“你也不看看,那是提钱的时候吗?”

男人急了:“你现在不提,万一麻婶救不过来,你找谁要去?”

马兰花火了:“你咋尽往坏处想啊?你就肯定麻婶救不过来?你就肯定人家会赖咱那六百块钱?啥人啊!”

男人铁青了脸,怒气冲冲地上了车。一路上,男人把车开得飞快。

第三天,有消息传来,麻婶没能救过来,昨天她女儿火化了麻婶,带着骨灰连夜飞回了上海。

男人知道后,特意赶过来,冲着马兰花吼:“钱呢?麻婶的女儿还你了吗?老子就没见过你这么傻的女人!”

男人离开时,一脚踢翻一只菜篓子,红艳艳的西红柿滚了一地。

马兰花的眼泪在眼眶里打转转。

从此,男人耿耿于怀,有事没事就把六百块钱的事挂在嘴边。马兰花只当没听见。一天,正吃着饭,男人又拿六百块钱说事了。男人说:“咱都进城好几年了,住的房子还是租来的。你倒好,拿六百块钱打了水漂儿。”

马兰花终于憋不住了,眼里含着泪说:“你有完没完?不就六百块钱吗?是个命!就当麻婶是我干妈,我孝敬了干妈,成了吧?”

男人一撂碗,拂袖而去,把屋门摔得山响。

日子水一样流淌。转眼,一个月过去。

这天,马兰花卖完菜回到家。一进门,就看见男人系着围裙,做了香喷喷的一桌饭菜。马兰花呆了,诧异地说:“日头从西边出来啦?”

上小学二年级的女儿嘴快,说:“妈妈,是有位阿姨给你寄来了钱和信,爸爸高兴,说是要犒劳你的。”

马兰花看着男人说:“到底咋回事?”

男人挠挠头,嘿嘿一笑:“是麻婶的女儿从上海寄来的。”

“信里都说了些啥?”

男人从抽屉里取出一张汇款单和一封信,说:“你自己看嘛。”

马兰花接过信,就着灯光看起来。信中写道:“兰花姐,实在是对不起了。母亲去世后,我没来得及整理她的东西,就大包小包地运回上海了。前几天清理母亲的遗物时,我意外地发现了一个小本本,上面记着她借你六百块钱的事,还有借钱的日期。根据时间推断,我敢肯定,母亲没有还这笔钱。本来母亲在医院时,你还送了一兜水果过来,可你就是没提母亲借钱的事。还好我曾经和母亲到你家串过门,记着地址。不然麻烦可就大了。汇去一千元,多出来的四百块算是对大姐的一点心意吧。还有一事,我听母亲说过,大姐一家住的那房子还是租来的。母亲走了,房子我用不上,一时半会儿也卖不了,大姐如果不嫌弃,就搬过去住吧,就当帮我看房子了,钥匙我随后寄去。”

马兰花读着信,读出满眼的泪水……(有删改)

1.请按照明线、暗线分别梳理、概括小说的情节思路。

答案 小说的明线是马兰花一家为借款而引发的冲突,暗线是麻婶母女的还款过程。小说可分为四个层次。

第一层(开端)(1~5段):明线写马兰花得知借她钱的麻婶生病住院的消息后的不安,暗线写麻婶在向马兰花借六百块钱后的第三天突然发病住院。

第二层(发展一)(6~12段):明线写马兰花夫妇前往医院看望麻婶,却因未提借钱一事而第一次起冲突;暗线写麻婶生命垂危。

第三层(发展二)(13~19段):明线写因麻婶病逝其女儿未还钱,夫妇俩数起冲突;暗线写麻婶女儿为母亲料理后事,整理遗物。

第四层(高潮、结局)(20~28段):明线写马兰花为麻婶女儿的信激动流泪,暗线写麻婶的女儿写信还钱。

2.小说以“还钱”为中心,这有什么好处?请简要说明。

答案 (1)以“还钱”为中心,使叙事更简洁、集中、明了。(2)以“还钱”为中心,很好地把明线与暗线联结起来,使结构浑然一体。(3)以“还钱”为中心,更好地表现人物形象。如夫妻俩因“还钱”而起冲突,使人物性格鲜明。(4)以“还钱”为中心,使主题表达更突出、更深化。

3.小说前四段以马兰花听说麻婶出事开篇,这样写有什么作用?请简要分析。

答案 (1)巧设悬念:麻婶还在抢救,性命如何,令人揪心。(2)交代麻婶借钱一事。(3)引出下文马兰花去医院看望麻婶、夫妻俩因还钱引发冲突等一系列情节。

4.小说中画波浪线部分提到“六百块钱”,一段中三次提及,反复出现,有什么作用?

答案 (1)交代双方矛盾产生的缘由,推动故事情节的自然发展。(2)为塑造人物形象服务,形成两个人物性格特点之间的鲜明对比。(3)可以使发展中的情节跌宕起伏,前后呼应。(4)更能一步步地激化矛盾,最终为彰显主题服务。

5.小说以马兰花夫妇收到麻婶女儿的来信结尾,这样的安排有什么作用?请结合全文谈谈你的看法。

答案 (1)深化了“人间自有真情在”的主题。①小说结尾是马兰花夫妇收到了麻婶女儿的来信,信的内容是表达对马兰花的感激之情,不仅还了母亲所借的钱,还将母亲的房子借给他们使用。善有善报的感恩之情满人间。②“马兰花读着信,读出满眼的泪水”,满眼泪水的背后,是对麻婶去世的惋惜,对麻婶女儿知恩图报的感激,以及对丈夫终于不再唠叨的释然。人与人之间的相助之情满社会。③“男人系着围裙,做了香喷喷的一桌饭菜”,男人因为来信而明白了自己的错误。知错即改的夫妻温情满家园。

(2)实现了情节的逆转,收到了“出人意料、情理之中”的表达效果。①心灵的逆转。麻婶女儿在来信中表达了对马兰花的感激之情,不仅还了母亲所借的钱,还将母亲的房子借给他们使用。这与前面男人指责妻子“拿六百块钱打了水漂儿”形成对比,造成逆转。②现实的逆转。麻婶女儿知恩图报,从母亲的小本本里面得知实情,与前文麻婶女儿火化了麻婶后回上海,马兰花可能无法再收回自己的钱形成了逆转。③人情的逆转。麻婶记账、女儿还钱、男人改错、兰花流泪,让原本冷漠的社会一下子变得温情脉脉。

(3)进一步丰富了人物形象。①马兰花读信含泪,满眼泪水的背后,是对麻婶去世的惋惜,对麻婶女儿知恩图报的感激,以及对丈夫终于不再唠叨的释然。其善良形象跃然纸上。②“男人系着围裙,做了香喷喷的一桌饭菜”,让我们在看到男人暴躁的同时也看到了其人性中知错能改的美好一面。③麻婶女儿从母亲的小本本里面得知实情,不仅借六百还一千,还将母亲的房子借给他们使用,表达的是对马兰花的感激之情,其知恩图报的美德也随之被凸显出来。

类比题精选精练

二、阅读下面的文字,完成下面小题。(15分)

父与子

高军

①父亲监督他洗手这件事是从他第一天去上班开始的。

②大学毕业后,他被选调到局里工作,父亲紧绷的脸上有种掩饰不住的高兴流露出来,可以看出那是处在一种努力抑制的状态中。作为男人,作为一个平时并不善于和儿子交流的人,父亲是不善于表达出来自豪的。儿子觉得自己这一代人,对到哪里去上班干什么工作等并不怎么当作很重要的一件事儿。他觉得父亲这么当回事儿没有太大的必要,甚至显得有些可笑。不过,他也体会到了父亲在儿子有了归宿后的那种轻松和释然,真是可怜天下父母心啊!

③他提着行李走出了家门,这些年显得越来越木讷的父亲在后面跟着他,父亲平常是不会送自己出门的,在他的记忆里这种情况从来就没有过。

④“回来,”他已经走出大门口接近二十步了,父亲在后面又叫住了他,“再回家一趟,还有个事儿。”

⑤父亲的神情显得太正儿八经了,他停下脚步,慢慢地放下了行李,转过身来。

⑥父亲有些拿捏不住的样子,在前头带路把他又领进了家门。哗的一声,父亲往脸盆里舀上了一舀子清水,带着不容置疑的口气指着波纹颤动的盆对他说:“洗洗手,把手洗干净,光光鲜鲜地上班去。”

⑦他心中涌起一些怨气,敢情就是这么点小事儿啊,他摊开双手:“爸,我刚才洗过了啊。”

⑧“不费多少事儿,就是洗一洗,干干净净地端公家的饭碗去。”父亲的手还是硬硬地指着脸盆和里面的清水。

⑨他猛然记起小时候,和小伙伴们在外面疯玩,经常弄得灰头土脸的,手上当然也干净不了多少,父亲看到了总是说他:“怎么能弄成这个样子,赶紧去把手洗干净好吃饭。”当他洗了以后,父亲还会紧跟上话来:“玩也罢,干活也罢,只要好好注意,完全可以让自己的手尽量保持干净。”他听完也就听完了,下次还是这个样子。但父亲也很有耐心,还是像先前那样要求他。

⑩后来他已经成为一个大青年了,有时候也是很逆反的,父亲对他也显出了无奈。好在他平时能好好学习,并没有做出什么出格的事情。随着他越来越大,父亲好像有些忌惮他的样子,变得有点木讷寡言,也很少过问和干涉他的行为了。

?这次,他看着父亲一直固执地伸在那里的胳膊,好像就是一根他必须跨越的横杆。僵持了一会儿,他慢慢平静了下来,走向了那盆清水。他先是手掌对着手掌搓洗,随后交互地手心手背相搓,手指之间洗过后又单独搓洗大拇指,但态度有些应付。洗着洗着,他心中一颤,开始认真起来。当他真正觉得洗得可以了的时候,才结束了。

?从此以后,每次从家中回单位的时候,临出门前洗手成了一件绝对不能漏落的事情。父亲好像只关心这件事,别的事情一概不问。他也就慢慢习惯了,很多时候是自己主动洗完手再出门,每当这时,他都会看到父亲露出欣慰的笑容。

?特别是当他一步步得到提升,最后当了县长的时候,更是坚持这个固定不变的程式了。

?随着年龄的增长,他和父亲的交流开始变得顺溜起来了。有时候陪着父亲在家里喝上一点酒,他会和父亲开玩笑:“爸,每次都让我洗手,是一直担心我端不好公家的饭碗吗?”

?父亲慢慢端起小酒杯,哧溜一口喝下去,用筷子夹起一口菜慢慢品味着:“洗干净手是讲卫生,讲卫生能保证身体不出问题,能过干干净净的日子呢。”

?他沉思了一下,又问道:“你觉得洗手可以预防腐败吧?”

?他看到父亲抬起头来,眼睛里好像有一种冷光:“守不守得住自己,还得看个人的定力!”

?他一愣,随即再次陷入了沉思。他的嘴唇好像轻微地抿了抿,双手慢慢攥成拳头,并使劲儿握了几握。

?第二天临出门去上班,他走到脸盆前一边洗着手,一边把头转向父亲笑笑:“天天洗手,永远过干净的日子。”

?父亲还是一如既往地坚持看他洗完,才去忙自己的事情了。

?在工作中谈廉洁自律这个话题的时候,不知不觉中他已经爱从谈洗好手端好公家饭碗展开话题了。

?有人找他谈体会:“我以为您要求我们洗的不是手啊,是那心中想向外伸的欲望之手。”

?他并不作答,但父亲在他上班第一天让他转身回去洗手的事儿又浮现在脑海中,距离现在已经过去二十多年了。

(有删改)

1.下列对本文相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )(3分)

A.文中运用语言描写、神态描写、动作描写等正面描写塑造了父亲形象,而对“他”多运用心理描写进行刻画。

B.洗手,首先指用水洗干净自己的手这一具体的动作,在文中还指要控制住自己想要贪腐的欲望之手,是“洗手”意义的升华。

C.小说首尾照应,开头有设置悬念的作用,激发读者的阅读兴趣,结尾处两段引人思考,点明主题,深化主旨。

D.小说中第⑨⑩两段,“他猛然记起小时候”“后来他已经成为一个大青年了”在叙述手法上属于插叙和补叙。

2.“洗手”是小说中反复出现的一个情节,在文中有什么作用?(6分)

3.小说塑造了“父亲”这一形象,请结合小说简要分析这一形象。(6分)

【答案】

1.D

2.①它是行文的线索,串起了小说的情节,推动了故事情节的发展。第一天,上班父亲要求我洗手,到自觉养成洗手习惯,当上县长后和父亲谈论洗手再到说洗手和廉洁自律。“洗手”串起情节,推动情节发展。②塑造了深谋远虑、教子有方、严格的父亲形象。③是本文的主旨,“洗手”是要控制住自己想要贪腐的欲望之手,干干净净做人做事,廉洁自律,弘扬社会正气,传播正能量,营造“勤洗手”的良好社会风气。

3.①沉默寡言、有耐心。随着“我”越来越大,父亲好像有些忌惮的样子,变得有点木讷寡言,也很少过问和干涉“我”的行为了,对我一直很有耐心。②严格、严肃。从小到大一直要求我好好洗手,在我第一天去上班时,“父亲的手还是硬硬地指着脸盆和里面的清水”要求我必须好好的洗手。③教子有方。对儿子的爱含蓄深沉,父亲说“洗洗手,把手洗干净,光光鲜鲜地上班去”,含蓄深沉的语言,表现出他对儿子的深沉的爱,他希望儿子能够干干净净地做人、做事。④对儿子充满了美好期望。他每次不厌其烦地要求我洗手是希望我干干净净地做人、做事。

【解析】

1.本题考查对文本内容和艺术特色的分析鉴赏能力。解答此类题型,需要首先明确题干要求,然后认真阅读文本,结合文本内容来筛选比对,分析鉴赏选出正确答案。D项,“在叙述手法上属于插叙和补叙”表述错误。“他猛然记起小时候”“后来他已经成为一个大青年了”在叙述手法上属于插叙。故选D。

2.本题考查小说中情节的作用。解答此类题目,首先要明确小说中情节常用的作用。首先交代人物活动的环境;设置悬念,引起读者阅读的兴趣;为后面情节发展做铺垫或埋下伏笔;照应前文;线索或推动情节发展;刻画人物性格;表现主旨或深化主题

某某情节(事物)在文中有……作用,突出了……,表现了……

本题中,“洗手”是小说中反复出现的一个情节,在文中有什么作用?首先,“洗手”这个情节在小说中反复出现,贯穿文章的始终,根据文本“父亲监督他洗手这件事是从他第一天去上班开始的”“不知不觉中他已经爱从谈洗好手端好公家饭碗展开话题了”等情节可以看出,“洗手”是小说的行文线索;从塑造人物的角度考虑:通第一天,上班父亲要求我洗手,到自觉养成洗手习惯,当上县长后和父亲谈论洗手再到说洗手和廉洁自律。这些情节都可以看出父亲是一个教子有方、严格、有大格局的人;从主题的角度考虑:“洗手”揭示了文章的主旨。从表层含义是说要把手洗干净,从深层含义,应该是教育儿子要廉洁自律,干干净净做人做事。

3.本题考查学生欣赏作品的形象的基本能力。解答此类题目,应主要根据小说对人物所作的各种描写(包括肖像描写、语言描写、心理活动描写和行为动作描写等)以及其他相关的叙述性语言进行分析。另外也要注意侧面描写,注意他人对主人公的评价等,通过综合最后结合文本对人物进行分析。

小说塑造了“父亲”这一形象,请结合小说简要分析这一形象。根据文本“他听完也就听完了,下次还是这个样子。但父亲也很有耐心,还是像先前那样要求他”“ 随着‘我’越来越大,父亲好像有些忌惮的样子,变得有点木讷寡言,也很少过问和干涉‘我’的行为了,对我一直很有耐心”可见,父亲沉默寡言、有耐心;根据文本“洗洗手,把手洗干净,光光鲜鲜地上班去”, 用含蓄、深沉的语言体现出父亲的教子有方;根据“父亲的手还是硬硬地指着脸盆和里面的清水”表现了父亲的严格;根据文本 “父亲的神情显得太正儿八经了”, 表现出父亲教育儿子时的严肃;根据文本“在工作中谈廉洁自律这个话题的时候,不知不觉中他已经爱从谈洗好手端好公家饭碗展开话题了”,从侧面表现了父亲对儿子的影响,从侧面烘托了父亲对儿子深沉的爱和美好的期待。

三、阅读下面的文字,完成下列小题。(13分)

一条短裙

张春燕

晴进医院大门的时候,嘴角闪现出不易被人察觉的笑意,是自得其乐、自品滋味的那种意思。她腿上的丝袜在夜光下闪着俏丽的色彩,短裙游鱼般摇摆着。此前,晴很少穿短裙,几条牛仔裤悠闲地打扮着她青春健美的双腿。还是7号病床的老伯,用病入膏肓却还跳跃着激情的目光盯着她说,晴护士,你的腿真美,应该穿裙子。

晴的脸红了。没有恋爱过的她,第一次对自己双腿直白赞美的人,竟是这位行将入土、目光渐渐枯萎的老人。自己平时太孤傲,那些平庸而稚嫩的同龄男孩的目光就不敢在傲视一切的美少女身上流连忘返。于是面对病床上喘息的老人,晴有了些许的感激。她动作轻柔地为老人做静脉穿刺,老人的皮肤像冻伤的茄子——又青又紫又厚又硬,针头难进,血管也枯萎了。

老人虚弱地咳嗽了几声,看到晴脸上红润的光泽,好像看到了某种鼓舞,喘息中带着抑制不住的兴奋,说,当年我们在延安,条件那么艰苦,生存环境那么恶劣,可那些从南方来的有知识有文化的姑娘,太会展现女性美了,头发上扎块手帕,或绑段红丝带,那个美啊——老人又虚弱地咳嗽起来,但迸发着激情的目光却像黑暗中的火炬。

晴决定买一条长及膝盖的漂亮短裙,她想买了裙子后的第一件事就是穿给老人看。晴期望着再一次听到老人那些毫无修饰的赞美,她的脸就会再—次红起来。晴知道自己脸红的样子,像两朵桃花映在脸颊,烫烫的、爽爽的,升腾在心间的是云雾缭绕的感觉。晴知道自己这周是夜班,她不畏这个夜晚的秋意渐浓,她喜欢让凉风环绕自己的感觉。

穿着短裙,踩着落叶,穿行在黑暗中的女孩晴,像精灵一样飘向那火炬般的目光。

走进病房的晴被眼前的一幕击傻了。

医生们默默地摇头退出病房,接着就传出家属此起彼伏的哭喊声。护士长急急地催促晴穿好工作服来做善后处理。晴明白了,7号病床的老伯走了。称赞她双腿秀美的老伯,没能看上一眼她穿裙子的婀娜样儿,就闭上了他激情燃烧的眼睛。晴穿着丝袜的双腿忽然像被子弹击中一样疼痛得战栗起来,裙子也在寒噤中摇摆着发出窸窸索索的呓语声,这给晴带来了不寒而栗的恐惧感。晴没有勇气走进病房,更不敢面对躺在7号病床上已被称为遗体的老伯。可是护士长的催促声就在耳旁,晴在万分的惊恐中,委屈无助地哭泣起来。

晴陷入了自己泪雨飞溅的惶恐中。她背靠墙,旁若无人、彻心彻肺、泪雨滂沱地恸哭。她心无杂念,只是有些委屈,有些害怕,有些莫名的恐惧。面对没有呼吸和体温的遗体,面对那曾经有过激情的眼睛和赞美过她的嘴巴,她害怕自己在料理的过程中,他突然有体温,他突然苏醒。但此时的老伯五官毫无血色,寂静而落寞地成为遗体的一部分,成为人们回忆中最生动的那个部分。这种东西折磨着晴,使她在这个瞬间痛不欲生。晴感到自己穿着丝袜的双腿上爬满了冰冷且蠕动的蚯蚓。

忽然,她发现老伯微闭的眼睛似乎慢慢睁开了一些看着她,专注又有些焦急地看着她,目光中有激情,有赞美,有鼓励,有安慰,还有无尽的留恋和莫名的忧虑……

4.下列对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )(3分)

A.小说一个突出的特点是多处运用了心理描写,在晴到医院的路上作者对她进行了丰富细腻的心理刻画,这与下文老伯去世后她的心情形成对比。

B.小说很擅长运用典型的场景烘托人物形象,如黑夜中的落叶烘托晴精灵般的形象,到了病房后家属的哭泣、众人的忙碌烘托出晴的无助与孤独。

C.晴不敢面对逝去的老伯的遗体,主要因为就在不久前这个还赞美自己的外表,鼓励自己的工作的老人,如今却天人永隔。

D.少女晴如此期待一个老人的赞美,看似不太正常,但作者恰恰以这样一种反常病态的心理揭示了现实中大多数人对美好的事物的漠视和不敢面对的畸形心态。

5.老伯这个人物在小说中有什么作用?请简要分析。(6分)

6.小说以写晴的幻觉结尾有怎样的艺术效果?请结合作品进行分析。(6分)

【答案】

4.D

5.①推进情节的发展:由于老伯的赞美与鼓励,晴对自己的美有了触动,有了自信,于是买裙子、穿裙子,并渴望把这种美再次展现给老人,得到他的赞美。②衬托了主人公形象。小说中晴的形象,因老伯的存在衬托得更加鲜明。老伯是美的发现者,也是美的欣赏者,老人的离世使晴少了一位欣赏自己的知音。正是老伯这一形象,衬托出孤傲的晴渴望自己的美被发现、被欣赏、被赞美的单纯又有点稚气的女孩形象。③丰富了小说的主题。当病入膏肓的老伯发现美丽的晴以及谈起延安时期见到的美丽的姑娘时,眼睛迸发出“激情的目光”,最后写晴的幻觉:老人“专注而又焦急地看着他”,“有无尽的留恋和莫名的忧虑”,这些凸显了老人对美、对生命的留恋。

6.①出乎意料之外,又在情理之中,增加了魔幻色彩。老伯已经去世,不可能死而复生,这是客观事实。然而,对渴望得到老伯赞美的晴来说,产生老伯死而复生的幻觉,又是在情理之中的。这样的结尾,强化了人物的心理,体现出较强的艺术感染力。②完成了对主人公形象的完美塑造。护士晴,是一个性格孤傲的姑娘,老人赞美她双腿美丽、希望她穿裙子,使她对自己的美有了触动,有了自信,有了美的沉醉和遐想。然而,老伯的去世,似乎少了一个认识自己美的知音,因此伤感、恐惧,更渴盼老伯能死而复生。通过最后幻觉的描写,淋漓尽致得表现了晴的这种心理,至此完成了对人物形象的塑造。③强化了美需要发现、需要欣赏、需要鼓励的主题。

【解析】

4.此题考查对小说有关内容的分析、概括、艺术手法赏析的综合能力。解答此类试题要注意审题和研读文本内容,同时要注意认真比对选项内容和文本内容的差异。题干问的是“下列对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是”,这属于综合题,既考查小说中的人物形象、塑造形象的技巧,也考查故事的情节、主旨和环境。D项“反常病态的心理”说法不合主旨;“生活中大多数人对美好的事物的漠视和不敢面对的畸形心态”属于无中生有,更不是作者的主旨。根据对文本内容的理解,小说的主题是呼吁人们要对生活中的美善于发现、需要欣赏、需要鼓励的主题。故答案选D。

5.本题考查小说中人物形象的作用。解答此类试题要注意明确次要人物类试题的答题方向。次要人物形象的作用题目是小说经常考核的题目,首先分析其形象特征,然后分析和主人公的关系,对主人公的命运或性格特征产生什么影响,然后分析对揭示文章的主旨方面产生的作用。老伯这个人物在小说中属于次要人物形象,作答时可以从情节的发展、主要人物形象的刻画、小说主题的表现等角度去分析。

6.本题考查文本尾段的作用及艺术效果的赏析的能力。解答此类试题要从以下的答题角度入手分析,文章的结尾主要有“出乎意料之外,却在情理之中”“戛然而止”“直接点明主旨”“急转直下”“环境渲染”等方式,作用分别“结构严谨、悬念丛生”“留下回味、想象的空间”“中心突出”“富有戏剧性”等,还要结合人物的塑造,主旨的表达进行进一步分析,作答时可以从内容、结构及主题三方面考虑。

_21?????????è?????(www.21cnjy.com)_

2021年高考备考小说阅读一轮复习:突破情节题精选精练

理论知识精要回顾:

标杆题精选精练

一、阅读下面的文字,完成文后题目。

马兰花

李德霞

大清早,马兰花从蔬菜批发市场接了满满一车菜回来。车子还没扎稳,邻摊卖水果的三孬就凑过来说:“兰花姐,卖咸菜的麻婶出事了。”

马兰花一惊:“出啥事啦?”

三孬说:“前天晚上,麻婶收摊回家后,突发脑溢血,幸亏被邻居发现,送到医院里,听说现在还在抢救呢。”

马兰花想起来了,难怪昨天就没看见麻婶摆摊卖咸菜。三孬又说:“前天上午麻婶接咸菜钱不够,不是借了你六百块钱吗?听说麻婶的女儿从上海赶过来了,你最好还是抽空跟她说说去。”

整整一个上午,马兰花都提不起精神来,不时地瞅着菜摊旁边的那块空地发呆。以前,麻婶就在那里摆摊卖咸菜,不忙的时候,就和马兰花说说话,聊聊天。有时买菜的人多,马兰花忙不过来,不用招呼,麻婶就会主动过来帮个忙……

中午,跑出租车的男人进了菜摊。马兰花就把麻婶的事跟她男人说了。男人说:“我开车陪你去趟医院吧。一来看看麻婶,二来把麻婶借钱的事跟她女儿说说,免得日后有麻烦。”

马兰花就从三孬的水果摊上买了一大兜水果,坐着男人的车去了医院。

麻婶已转入重症监护室,还没有脱离生命危险。门口的长椅上,麻婶的女儿哭得眼泪一把,鼻涕一把。马兰花安慰了一番,放下水果就出了医院。男人撵上来,不满地对马兰花说:“我碰你好几次,你咋不提麻婶借钱的事?”

马兰花说:“你也不看看,那是提钱的时候吗?”

男人急了:“你现在不提,万一麻婶救不过来,你找谁要去?”

马兰花火了:“你咋尽往坏处想啊?你就肯定麻婶救不过来?你就肯定人家会赖咱那六百块钱?啥人啊!”

男人铁青了脸,怒气冲冲地上了车。一路上,男人把车开得飞快。

第三天,有消息传来,麻婶没能救过来,昨天她女儿火化了麻婶,带着骨灰连夜飞回了上海。

男人知道后,特意赶过来,冲着马兰花吼:“钱呢?麻婶的女儿还你了吗?老子就没见过你这么傻的女人!”

男人离开时,一脚踢翻一只菜篓子,红艳艳的西红柿滚了一地。

马兰花的眼泪在眼眶里打转转。

从此,男人耿耿于怀,有事没事就把六百块钱的事挂在嘴边。马兰花只当没听见。一天,正吃着饭,男人又拿六百块钱说事了。男人说:“咱都进城好几年了,住的房子还是租来的。你倒好,拿六百块钱打了水漂儿。”

马兰花终于憋不住了,眼里含着泪说:“你有完没完?不就六百块钱吗?是个命!就当麻婶是我干妈,我孝敬了干妈,成了吧?”

男人一撂碗,拂袖而去,把屋门摔得山响。

日子水一样流淌。转眼,一个月过去。

这天,马兰花卖完菜回到家。一进门,就看见男人系着围裙,做了香喷喷的一桌饭菜。马兰花呆了,诧异地说:“日头从西边出来啦?”

上小学二年级的女儿嘴快,说:“妈妈,是有位阿姨给你寄来了钱和信,爸爸高兴,说是要犒劳你的。”

马兰花看着男人说:“到底咋回事?”

男人挠挠头,嘿嘿一笑:“是麻婶的女儿从上海寄来的。”

“信里都说了些啥?”

男人从抽屉里取出一张汇款单和一封信,说:“你自己看嘛。”

马兰花接过信,就着灯光看起来。信中写道:“兰花姐,实在是对不起了。母亲去世后,我没来得及整理她的东西,就大包小包地运回上海了。前几天清理母亲的遗物时,我意外地发现了一个小本本,上面记着她借你六百块钱的事,还有借钱的日期。根据时间推断,我敢肯定,母亲没有还这笔钱。本来母亲在医院时,你还送了一兜水果过来,可你就是没提母亲借钱的事。还好我曾经和母亲到你家串过门,记着地址。不然麻烦可就大了。汇去一千元,多出来的四百块算是对大姐的一点心意吧。还有一事,我听母亲说过,大姐一家住的那房子还是租来的。母亲走了,房子我用不上,一时半会儿也卖不了,大姐如果不嫌弃,就搬过去住吧,就当帮我看房子了,钥匙我随后寄去。”

马兰花读着信,读出满眼的泪水……(有删改)

1.请按照明线、暗线分别梳理、概括小说的情节思路。

答案 小说的明线是马兰花一家为借款而引发的冲突,暗线是麻婶母女的还款过程。小说可分为四个层次。

第一层(开端)(1~5段):明线写马兰花得知借她钱的麻婶生病住院的消息后的不安,暗线写麻婶在向马兰花借六百块钱后的第三天突然发病住院。

第二层(发展一)(6~12段):明线写马兰花夫妇前往医院看望麻婶,却因未提借钱一事而第一次起冲突;暗线写麻婶生命垂危。

第三层(发展二)(13~19段):明线写因麻婶病逝其女儿未还钱,夫妇俩数起冲突;暗线写麻婶女儿为母亲料理后事,整理遗物。

第四层(高潮、结局)(20~28段):明线写马兰花为麻婶女儿的信激动流泪,暗线写麻婶的女儿写信还钱。

2.小说以“还钱”为中心,这有什么好处?请简要说明。

答案 (1)以“还钱”为中心,使叙事更简洁、集中、明了。(2)以“还钱”为中心,很好地把明线与暗线联结起来,使结构浑然一体。(3)以“还钱”为中心,更好地表现人物形象。如夫妻俩因“还钱”而起冲突,使人物性格鲜明。(4)以“还钱”为中心,使主题表达更突出、更深化。

3.小说前四段以马兰花听说麻婶出事开篇,这样写有什么作用?请简要分析。

答案 (1)巧设悬念:麻婶还在抢救,性命如何,令人揪心。(2)交代麻婶借钱一事。(3)引出下文马兰花去医院看望麻婶、夫妻俩因还钱引发冲突等一系列情节。

4.小说中画波浪线部分提到“六百块钱”,一段中三次提及,反复出现,有什么作用?

答案 (1)交代双方矛盾产生的缘由,推动故事情节的自然发展。(2)为塑造人物形象服务,形成两个人物性格特点之间的鲜明对比。(3)可以使发展中的情节跌宕起伏,前后呼应。(4)更能一步步地激化矛盾,最终为彰显主题服务。

5.小说以马兰花夫妇收到麻婶女儿的来信结尾,这样的安排有什么作用?请结合全文谈谈你的看法。

答案 (1)深化了“人间自有真情在”的主题。①小说结尾是马兰花夫妇收到了麻婶女儿的来信,信的内容是表达对马兰花的感激之情,不仅还了母亲所借的钱,还将母亲的房子借给他们使用。善有善报的感恩之情满人间。②“马兰花读着信,读出满眼的泪水”,满眼泪水的背后,是对麻婶去世的惋惜,对麻婶女儿知恩图报的感激,以及对丈夫终于不再唠叨的释然。人与人之间的相助之情满社会。③“男人系着围裙,做了香喷喷的一桌饭菜”,男人因为来信而明白了自己的错误。知错即改的夫妻温情满家园。

(2)实现了情节的逆转,收到了“出人意料、情理之中”的表达效果。①心灵的逆转。麻婶女儿在来信中表达了对马兰花的感激之情,不仅还了母亲所借的钱,还将母亲的房子借给他们使用。这与前面男人指责妻子“拿六百块钱打了水漂儿”形成对比,造成逆转。②现实的逆转。麻婶女儿知恩图报,从母亲的小本本里面得知实情,与前文麻婶女儿火化了麻婶后回上海,马兰花可能无法再收回自己的钱形成了逆转。③人情的逆转。麻婶记账、女儿还钱、男人改错、兰花流泪,让原本冷漠的社会一下子变得温情脉脉。

(3)进一步丰富了人物形象。①马兰花读信含泪,满眼泪水的背后,是对麻婶去世的惋惜,对麻婶女儿知恩图报的感激,以及对丈夫终于不再唠叨的释然。其善良形象跃然纸上。②“男人系着围裙,做了香喷喷的一桌饭菜”,让我们在看到男人暴躁的同时也看到了其人性中知错能改的美好一面。③麻婶女儿从母亲的小本本里面得知实情,不仅借六百还一千,还将母亲的房子借给他们使用,表达的是对马兰花的感激之情,其知恩图报的美德也随之被凸显出来。

类比题精选精练

二、阅读下面的文字,完成下面小题。(15分)

父与子

高军

①父亲监督他洗手这件事是从他第一天去上班开始的。

②大学毕业后,他被选调到局里工作,父亲紧绷的脸上有种掩饰不住的高兴流露出来,可以看出那是处在一种努力抑制的状态中。作为男人,作为一个平时并不善于和儿子交流的人,父亲是不善于表达出来自豪的。儿子觉得自己这一代人,对到哪里去上班干什么工作等并不怎么当作很重要的一件事儿。他觉得父亲这么当回事儿没有太大的必要,甚至显得有些可笑。不过,他也体会到了父亲在儿子有了归宿后的那种轻松和释然,真是可怜天下父母心啊!

③他提着行李走出了家门,这些年显得越来越木讷的父亲在后面跟着他,父亲平常是不会送自己出门的,在他的记忆里这种情况从来就没有过。

④“回来,”他已经走出大门口接近二十步了,父亲在后面又叫住了他,“再回家一趟,还有个事儿。”

⑤父亲的神情显得太正儿八经了,他停下脚步,慢慢地放下了行李,转过身来。

⑥父亲有些拿捏不住的样子,在前头带路把他又领进了家门。哗的一声,父亲往脸盆里舀上了一舀子清水,带着不容置疑的口气指着波纹颤动的盆对他说:“洗洗手,把手洗干净,光光鲜鲜地上班去。”

⑦他心中涌起一些怨气,敢情就是这么点小事儿啊,他摊开双手:“爸,我刚才洗过了啊。”

⑧“不费多少事儿,就是洗一洗,干干净净地端公家的饭碗去。”父亲的手还是硬硬地指着脸盆和里面的清水。

⑨他猛然记起小时候,和小伙伴们在外面疯玩,经常弄得灰头土脸的,手上当然也干净不了多少,父亲看到了总是说他:“怎么能弄成这个样子,赶紧去把手洗干净好吃饭。”当他洗了以后,父亲还会紧跟上话来:“玩也罢,干活也罢,只要好好注意,完全可以让自己的手尽量保持干净。”他听完也就听完了,下次还是这个样子。但父亲也很有耐心,还是像先前那样要求他。

⑩后来他已经成为一个大青年了,有时候也是很逆反的,父亲对他也显出了无奈。好在他平时能好好学习,并没有做出什么出格的事情。随着他越来越大,父亲好像有些忌惮他的样子,变得有点木讷寡言,也很少过问和干涉他的行为了。

?这次,他看着父亲一直固执地伸在那里的胳膊,好像就是一根他必须跨越的横杆。僵持了一会儿,他慢慢平静了下来,走向了那盆清水。他先是手掌对着手掌搓洗,随后交互地手心手背相搓,手指之间洗过后又单独搓洗大拇指,但态度有些应付。洗着洗着,他心中一颤,开始认真起来。当他真正觉得洗得可以了的时候,才结束了。

?从此以后,每次从家中回单位的时候,临出门前洗手成了一件绝对不能漏落的事情。父亲好像只关心这件事,别的事情一概不问。他也就慢慢习惯了,很多时候是自己主动洗完手再出门,每当这时,他都会看到父亲露出欣慰的笑容。

?特别是当他一步步得到提升,最后当了县长的时候,更是坚持这个固定不变的程式了。

?随着年龄的增长,他和父亲的交流开始变得顺溜起来了。有时候陪着父亲在家里喝上一点酒,他会和父亲开玩笑:“爸,每次都让我洗手,是一直担心我端不好公家的饭碗吗?”

?父亲慢慢端起小酒杯,哧溜一口喝下去,用筷子夹起一口菜慢慢品味着:“洗干净手是讲卫生,讲卫生能保证身体不出问题,能过干干净净的日子呢。”

?他沉思了一下,又问道:“你觉得洗手可以预防腐败吧?”

?他看到父亲抬起头来,眼睛里好像有一种冷光:“守不守得住自己,还得看个人的定力!”

?他一愣,随即再次陷入了沉思。他的嘴唇好像轻微地抿了抿,双手慢慢攥成拳头,并使劲儿握了几握。

?第二天临出门去上班,他走到脸盆前一边洗着手,一边把头转向父亲笑笑:“天天洗手,永远过干净的日子。”

?父亲还是一如既往地坚持看他洗完,才去忙自己的事情了。

?在工作中谈廉洁自律这个话题的时候,不知不觉中他已经爱从谈洗好手端好公家饭碗展开话题了。

?有人找他谈体会:“我以为您要求我们洗的不是手啊,是那心中想向外伸的欲望之手。”

?他并不作答,但父亲在他上班第一天让他转身回去洗手的事儿又浮现在脑海中,距离现在已经过去二十多年了。

(有删改)

1.下列对本文相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )(3分)

A.文中运用语言描写、神态描写、动作描写等正面描写塑造了父亲形象,而对“他”多运用心理描写进行刻画。

B.洗手,首先指用水洗干净自己的手这一具体的动作,在文中还指要控制住自己想要贪腐的欲望之手,是“洗手”意义的升华。

C.小说首尾照应,开头有设置悬念的作用,激发读者的阅读兴趣,结尾处两段引人思考,点明主题,深化主旨。

D.小说中第⑨⑩两段,“他猛然记起小时候”“后来他已经成为一个大青年了”在叙述手法上属于插叙和补叙。

2.“洗手”是小说中反复出现的一个情节,在文中有什么作用?(6分)

3.小说塑造了“父亲”这一形象,请结合小说简要分析这一形象。(6分)

【答案】

1.D

2.①它是行文的线索,串起了小说的情节,推动了故事情节的发展。第一天,上班父亲要求我洗手,到自觉养成洗手习惯,当上县长后和父亲谈论洗手再到说洗手和廉洁自律。“洗手”串起情节,推动情节发展。②塑造了深谋远虑、教子有方、严格的父亲形象。③是本文的主旨,“洗手”是要控制住自己想要贪腐的欲望之手,干干净净做人做事,廉洁自律,弘扬社会正气,传播正能量,营造“勤洗手”的良好社会风气。

3.①沉默寡言、有耐心。随着“我”越来越大,父亲好像有些忌惮的样子,变得有点木讷寡言,也很少过问和干涉“我”的行为了,对我一直很有耐心。②严格、严肃。从小到大一直要求我好好洗手,在我第一天去上班时,“父亲的手还是硬硬地指着脸盆和里面的清水”要求我必须好好的洗手。③教子有方。对儿子的爱含蓄深沉,父亲说“洗洗手,把手洗干净,光光鲜鲜地上班去”,含蓄深沉的语言,表现出他对儿子的深沉的爱,他希望儿子能够干干净净地做人、做事。④对儿子充满了美好期望。他每次不厌其烦地要求我洗手是希望我干干净净地做人、做事。

【解析】

1.本题考查对文本内容和艺术特色的分析鉴赏能力。解答此类题型,需要首先明确题干要求,然后认真阅读文本,结合文本内容来筛选比对,分析鉴赏选出正确答案。D项,“在叙述手法上属于插叙和补叙”表述错误。“他猛然记起小时候”“后来他已经成为一个大青年了”在叙述手法上属于插叙。故选D。

2.本题考查小说中情节的作用。解答此类题目,首先要明确小说中情节常用的作用。首先交代人物活动的环境;设置悬念,引起读者阅读的兴趣;为后面情节发展做铺垫或埋下伏笔;照应前文;线索或推动情节发展;刻画人物性格;表现主旨或深化主题

某某情节(事物)在文中有……作用,突出了……,表现了……

本题中,“洗手”是小说中反复出现的一个情节,在文中有什么作用?首先,“洗手”这个情节在小说中反复出现,贯穿文章的始终,根据文本“父亲监督他洗手这件事是从他第一天去上班开始的”“不知不觉中他已经爱从谈洗好手端好公家饭碗展开话题了”等情节可以看出,“洗手”是小说的行文线索;从塑造人物的角度考虑:通第一天,上班父亲要求我洗手,到自觉养成洗手习惯,当上县长后和父亲谈论洗手再到说洗手和廉洁自律。这些情节都可以看出父亲是一个教子有方、严格、有大格局的人;从主题的角度考虑:“洗手”揭示了文章的主旨。从表层含义是说要把手洗干净,从深层含义,应该是教育儿子要廉洁自律,干干净净做人做事。

3.本题考查学生欣赏作品的形象的基本能力。解答此类题目,应主要根据小说对人物所作的各种描写(包括肖像描写、语言描写、心理活动描写和行为动作描写等)以及其他相关的叙述性语言进行分析。另外也要注意侧面描写,注意他人对主人公的评价等,通过综合最后结合文本对人物进行分析。

小说塑造了“父亲”这一形象,请结合小说简要分析这一形象。根据文本“他听完也就听完了,下次还是这个样子。但父亲也很有耐心,还是像先前那样要求他”“ 随着‘我’越来越大,父亲好像有些忌惮的样子,变得有点木讷寡言,也很少过问和干涉‘我’的行为了,对我一直很有耐心”可见,父亲沉默寡言、有耐心;根据文本“洗洗手,把手洗干净,光光鲜鲜地上班去”, 用含蓄、深沉的语言体现出父亲的教子有方;根据“父亲的手还是硬硬地指着脸盆和里面的清水”表现了父亲的严格;根据文本 “父亲的神情显得太正儿八经了”, 表现出父亲教育儿子时的严肃;根据文本“在工作中谈廉洁自律这个话题的时候,不知不觉中他已经爱从谈洗好手端好公家饭碗展开话题了”,从侧面表现了父亲对儿子的影响,从侧面烘托了父亲对儿子深沉的爱和美好的期待。

三、阅读下面的文字,完成下列小题。(13分)

一条短裙

张春燕

晴进医院大门的时候,嘴角闪现出不易被人察觉的笑意,是自得其乐、自品滋味的那种意思。她腿上的丝袜在夜光下闪着俏丽的色彩,短裙游鱼般摇摆着。此前,晴很少穿短裙,几条牛仔裤悠闲地打扮着她青春健美的双腿。还是7号病床的老伯,用病入膏肓却还跳跃着激情的目光盯着她说,晴护士,你的腿真美,应该穿裙子。

晴的脸红了。没有恋爱过的她,第一次对自己双腿直白赞美的人,竟是这位行将入土、目光渐渐枯萎的老人。自己平时太孤傲,那些平庸而稚嫩的同龄男孩的目光就不敢在傲视一切的美少女身上流连忘返。于是面对病床上喘息的老人,晴有了些许的感激。她动作轻柔地为老人做静脉穿刺,老人的皮肤像冻伤的茄子——又青又紫又厚又硬,针头难进,血管也枯萎了。

老人虚弱地咳嗽了几声,看到晴脸上红润的光泽,好像看到了某种鼓舞,喘息中带着抑制不住的兴奋,说,当年我们在延安,条件那么艰苦,生存环境那么恶劣,可那些从南方来的有知识有文化的姑娘,太会展现女性美了,头发上扎块手帕,或绑段红丝带,那个美啊——老人又虚弱地咳嗽起来,但迸发着激情的目光却像黑暗中的火炬。

晴决定买一条长及膝盖的漂亮短裙,她想买了裙子后的第一件事就是穿给老人看。晴期望着再一次听到老人那些毫无修饰的赞美,她的脸就会再—次红起来。晴知道自己脸红的样子,像两朵桃花映在脸颊,烫烫的、爽爽的,升腾在心间的是云雾缭绕的感觉。晴知道自己这周是夜班,她不畏这个夜晚的秋意渐浓,她喜欢让凉风环绕自己的感觉。

穿着短裙,踩着落叶,穿行在黑暗中的女孩晴,像精灵一样飘向那火炬般的目光。

走进病房的晴被眼前的一幕击傻了。

医生们默默地摇头退出病房,接着就传出家属此起彼伏的哭喊声。护士长急急地催促晴穿好工作服来做善后处理。晴明白了,7号病床的老伯走了。称赞她双腿秀美的老伯,没能看上一眼她穿裙子的婀娜样儿,就闭上了他激情燃烧的眼睛。晴穿着丝袜的双腿忽然像被子弹击中一样疼痛得战栗起来,裙子也在寒噤中摇摆着发出窸窸索索的呓语声,这给晴带来了不寒而栗的恐惧感。晴没有勇气走进病房,更不敢面对躺在7号病床上已被称为遗体的老伯。可是护士长的催促声就在耳旁,晴在万分的惊恐中,委屈无助地哭泣起来。

晴陷入了自己泪雨飞溅的惶恐中。她背靠墙,旁若无人、彻心彻肺、泪雨滂沱地恸哭。她心无杂念,只是有些委屈,有些害怕,有些莫名的恐惧。面对没有呼吸和体温的遗体,面对那曾经有过激情的眼睛和赞美过她的嘴巴,她害怕自己在料理的过程中,他突然有体温,他突然苏醒。但此时的老伯五官毫无血色,寂静而落寞地成为遗体的一部分,成为人们回忆中最生动的那个部分。这种东西折磨着晴,使她在这个瞬间痛不欲生。晴感到自己穿着丝袜的双腿上爬满了冰冷且蠕动的蚯蚓。

忽然,她发现老伯微闭的眼睛似乎慢慢睁开了一些看着她,专注又有些焦急地看着她,目光中有激情,有赞美,有鼓励,有安慰,还有无尽的留恋和莫名的忧虑……

4.下列对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )(3分)

A.小说一个突出的特点是多处运用了心理描写,在晴到医院的路上作者对她进行了丰富细腻的心理刻画,这与下文老伯去世后她的心情形成对比。

B.小说很擅长运用典型的场景烘托人物形象,如黑夜中的落叶烘托晴精灵般的形象,到了病房后家属的哭泣、众人的忙碌烘托出晴的无助与孤独。

C.晴不敢面对逝去的老伯的遗体,主要因为就在不久前这个还赞美自己的外表,鼓励自己的工作的老人,如今却天人永隔。

D.少女晴如此期待一个老人的赞美,看似不太正常,但作者恰恰以这样一种反常病态的心理揭示了现实中大多数人对美好的事物的漠视和不敢面对的畸形心态。

5.老伯这个人物在小说中有什么作用?请简要分析。(6分)

6.小说以写晴的幻觉结尾有怎样的艺术效果?请结合作品进行分析。(6分)

【答案】

4.D

5.①推进情节的发展:由于老伯的赞美与鼓励,晴对自己的美有了触动,有了自信,于是买裙子、穿裙子,并渴望把这种美再次展现给老人,得到他的赞美。②衬托了主人公形象。小说中晴的形象,因老伯的存在衬托得更加鲜明。老伯是美的发现者,也是美的欣赏者,老人的离世使晴少了一位欣赏自己的知音。正是老伯这一形象,衬托出孤傲的晴渴望自己的美被发现、被欣赏、被赞美的单纯又有点稚气的女孩形象。③丰富了小说的主题。当病入膏肓的老伯发现美丽的晴以及谈起延安时期见到的美丽的姑娘时,眼睛迸发出“激情的目光”,最后写晴的幻觉:老人“专注而又焦急地看着他”,“有无尽的留恋和莫名的忧虑”,这些凸显了老人对美、对生命的留恋。

6.①出乎意料之外,又在情理之中,增加了魔幻色彩。老伯已经去世,不可能死而复生,这是客观事实。然而,对渴望得到老伯赞美的晴来说,产生老伯死而复生的幻觉,又是在情理之中的。这样的结尾,强化了人物的心理,体现出较强的艺术感染力。②完成了对主人公形象的完美塑造。护士晴,是一个性格孤傲的姑娘,老人赞美她双腿美丽、希望她穿裙子,使她对自己的美有了触动,有了自信,有了美的沉醉和遐想。然而,老伯的去世,似乎少了一个认识自己美的知音,因此伤感、恐惧,更渴盼老伯能死而复生。通过最后幻觉的描写,淋漓尽致得表现了晴的这种心理,至此完成了对人物形象的塑造。③强化了美需要发现、需要欣赏、需要鼓励的主题。

【解析】

4.此题考查对小说有关内容的分析、概括、艺术手法赏析的综合能力。解答此类试题要注意审题和研读文本内容,同时要注意认真比对选项内容和文本内容的差异。题干问的是“下列对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是”,这属于综合题,既考查小说中的人物形象、塑造形象的技巧,也考查故事的情节、主旨和环境。D项“反常病态的心理”说法不合主旨;“生活中大多数人对美好的事物的漠视和不敢面对的畸形心态”属于无中生有,更不是作者的主旨。根据对文本内容的理解,小说的主题是呼吁人们要对生活中的美善于发现、需要欣赏、需要鼓励的主题。故答案选D。

5.本题考查小说中人物形象的作用。解答此类试题要注意明确次要人物类试题的答题方向。次要人物形象的作用题目是小说经常考核的题目,首先分析其形象特征,然后分析和主人公的关系,对主人公的命运或性格特征产生什么影响,然后分析对揭示文章的主旨方面产生的作用。老伯这个人物在小说中属于次要人物形象,作答时可以从情节的发展、主要人物形象的刻画、小说主题的表现等角度去分析。

6.本题考查文本尾段的作用及艺术效果的赏析的能力。解答此类试题要从以下的答题角度入手分析,文章的结尾主要有“出乎意料之外,却在情理之中”“戛然而止”“直接点明主旨”“急转直下”“环境渲染”等方式,作用分别“结构严谨、悬念丛生”“留下回味、想象的空间”“中心突出”“富有戏剧性”等,还要结合人物的塑造,主旨的表达进行进一步分析,作答时可以从内容、结构及主题三方面考虑。

_21?????????è?????(www.21cnjy.com)_

同课章节目录