(选择性必修一) 第4课 中国历代变法与改革(能力提升同步卷)解析版

文档属性

| 名称 | (选择性必修一) 第4课 中国历代变法与改革(能力提升同步卷)解析版 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-09-14 16:07:52 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第4课 中国历代变法与改革

(时间:45分钟 满分:50分)

一、选择题(本大题共12小题,共24分)

1.公元前4世纪中叶,秦国颁行“分异令”,规定“民有二男以上不分异(即分家)者,倍其赋”。也就是说,“禁止父子兄弟同家共财”,实行“诸子有份”。此规定

A.是分封制影响的产物 B.推动了郡县制的建立

C.冲击了传统的宗法制 D.有利于加强君主专制

【答案】C

【解析】禁止父子兄弟同家共财”和“诸子有份”等信息说明,“分异”不仅要分家而且还要分割家产,这与传统宗法制下由嫡长子继承家庭中的政治地位(贵族家庭)和主要财产相悖,冲击了传统的宗法制;A项与题干无关,分封制是地方制度,而材料体现的是家庭问题;B项不符合史实;D项错误,君主专制是秦统一后,确立了皇帝制后出现的。

2.《商君书》记载:“四境之内,丈夫女子皆有名于上,生者著,死者削。”意即将百姓的名字登记于国家的户籍上,由此可见开始出现编户齐民制度。这一制度在当时的直接影响是

A.推动血缘政治向官僚政治的转化

B.扩大了士阶层与农民的身份等级差异

C.有利于新兴地主阶级兼并土地和隐匿人口

D.从贵族控制人口转向国家控制人口

【答案】D

【解析】依据材料“《商君书》”“将百姓的名字登记于国家的户籍上”并结合所学可知,西周时期实行分封制度,被分封的土地和人民归属于诸侯管理;而编户齐民制度的出现,将百姓的管理权转移到了国家。D正确;材料反映的是对人口的控制权的变化,而不是政治形式的转化,A错误;材料信息未反映士阶层和农民身份等级的变化,B错误;编户齐民制度将百姓名字登记在国家户籍上,有利于国家了解基层人口变化,不利于地主阶级隐匿人口,C错误。故选D。

3.吴起在楚国变法,最后被乱箭射死;商鞅在秦国法,在秦孝公死后被杀,尸体被车裂示众。这一史实反映的实质问题是( )

A.吴起、商鞅为了推行新法,严刑少恩,不得民心

B.改革要适应历史发展规律

C.新兴地主阶级与奴隶主贵族争夺统治权斗争异常激烈

D.吴起、商鞅变法的时机还不成熟

【答案】C

【解析】A项表述有违史实,故A项错误;结合所学知识,楚国的吴起变法、秦国的商鞅变法均适应了由奴隶社会向封建社会转型的需求,B项表述并未解释题目中的问题,故B项错误;根据前面的分析,社会转型时期面临新兴地主阶级与奴隶主贵族的矛盾,故C项正确;D项表述不符合史实,故D项错误。

4.有人认为,北魏孝文帝改革完成了北魏社会的封建化,推动了民族融合;有人则认为,孝文帝的汉化是迂腐的儒化和消极的汉化,最终导致国家的衰亡;也有人在肯定他汉化改革的同时,又对其不加区别的吸收汉文化表示批评。这些认识说明( )

A.研究者叙述历史的主观性

B.历史事实随史料变化而变化

C.历史评价缺乏一定的标准

D.从不同评价中就能发现真相

【答案】A

【解析】根据材料“有人认为,北魏孝文帝改革完成了北魏社会的封建化,……”“有人则认为,孝文帝的汉化是迂腐的儒化和消极的汉化,……”“也有人在肯定他汉化改革的同时,又对其不加区别的吸收汉文化表示批评”可知,研究者叙述历史时具有主观性,故选A项;历史事实不会变,史料的变化是因为记载历史的角度不同而导致的,排除B项;评价历史还是有一定的标准,例如历史唯物主义和辩证唯物主义等,排除C项;材料强调反映的角度不同就会有不同的评价,与“发现真相”无关,排除D项。

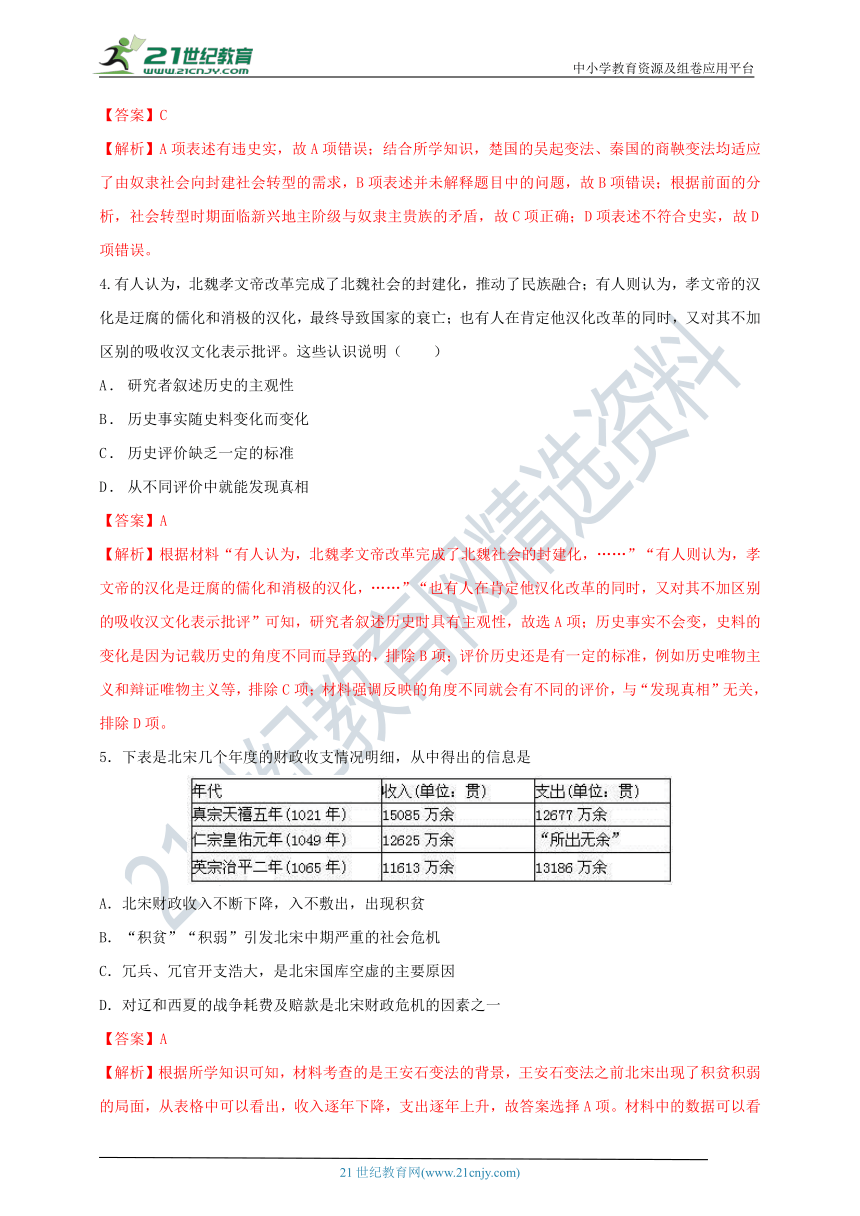

5.下表是北宋几个年度的财政收支情况明细,从中得出的信息是

A.北宋财政收入不断下降,入不敷出,出现积贫

B.“积贫”“积弱”引发北宋中期严重的社会危机

C.冗兵、冗官开支浩大,是北宋国库空虚的主要原因

D.对辽和西夏的战争耗费及赔款是北宋财政危机的因素之一

【答案】A

【解析】根据所学知识可知,材料考查的是王安石变法的背景,王安石变法之前北宋出现了积贫积弱的局面,从表格中可以看出,收入逐年下降,支出逐年上升,故答案选择A项。材料中的数据可以看出这时期的北宋财政收入入不敷出,出现了积贫的问题,但无法得出“积弱”,也无法得出引发北宋中期严重的社会危机,故B选项错误;材料体现的是北宋王朝这时期财政收逐渐出现亏空,没有体现冗兵、冗官开支浩大,是北宋国库空虚的主要原因的信息,冗兵和冗官是“积贫”现象出现的原因之一,概述不全面,故C信息错误;对辽和西夏的战争耗费及赔款是北宋财政危机的因素之一是导致北宋“积贫”问题的原因,材料内容无法看出D选项内容,并且概述不全面,故D选项错误。

6.有学者指出:戊戌人士变法运动最直接的后果,是加剧了社会内部的政治两极化过程。英国政治家罗伯特·赫德则认为:“皇帝的方向是正确的,但是他的顾问康有为和其他人等都缺乏工作经验,他们简直是以好心肠扼杀了‘进步’。”这表明维新变法运动

A.为革命派提供经验

B.领导阶级未实现联合

C.促进变法队伍分裂

D.以激进举措推进变法

【答案】D

【解析】根据题干可知,戊戌变法加速了政治两极分化,而康有为等人由于缺乏工作经验,最终扼杀了“进步”,结合所学知识可知,康有为等人激进的变法措施激化了保守派和维新派的矛盾,最终导致变法失败,D正确;维新变法运动和辛亥革命相比,前者是改良,后者是暴力革命,两者方式不同,排除A;康梁和光绪帝是联合在一起的,排除B;题干指的是政治势力的两极分化,而非维新派内部的分化,排除C。

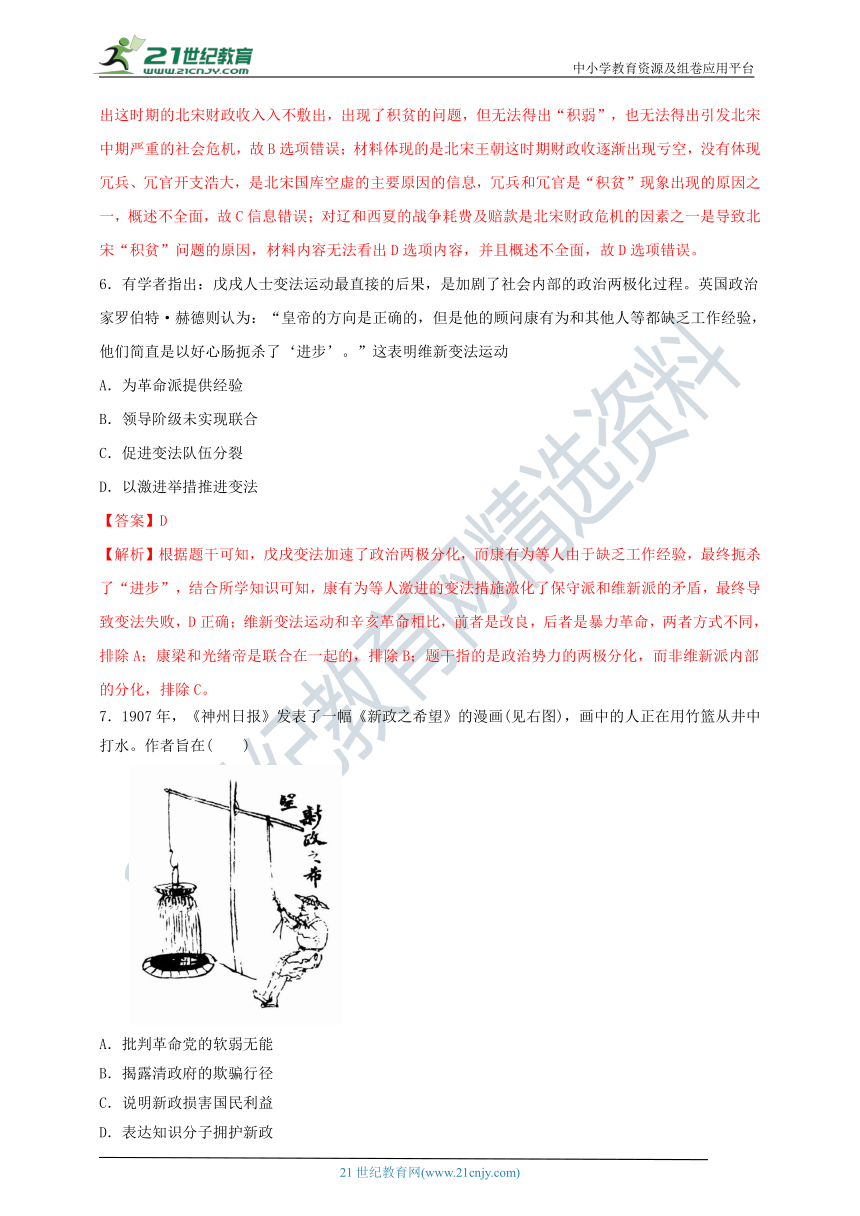

7.1907年,《神州日报》发表了一幅《新政之希望》的漫画(见右图),画中的人正在用竹篮从井中打水。作者旨在( )

A.批判革命党的软弱无能

B.揭露清政府的欺骗行径

C.说明新政损害国民利益

D.表达知识分子拥护新政

【答案】B

解析 漫画信息“画中的人正在用竹篮从井中打水”反映出让国民充满希望的清末“新政”,到头来却使国民什么也没有得到,体现了清末“新政”的欺骗性,B项正确。材料并未涉及革命党,A项错误;国民的希望落空不能等同于其利益受到损害,排除C项;材料并未涉及知识分子,D项排除。

8.戊戌政变后,李鸿章屡奉慈禧懿旨访拿康、梁,但他曾对人说:“康有为吾不如也,废制议事,吾欲为数十年而不能,彼竟能之,吾深愧焉。”他还多次寄意逃亡日本的梁启超,要他“精研西学,以待他日效力国事”。这表明李鸿章

A.主张建立君主立宪制度 B.已转变为资产阶级维新派

C.对维新变法持同情态度 D.意识到民主潮流不可阻挡

【答案】C

【解析】本题主要考查学生解读题干材料,最大限度获取有效信息,认识历史事物本质和规律,比较、分析,并作出正确认知和准确判断的能力。根据题干材料关键信息“戊戌政变后”、“康有为吾不如也,吾深愧焉”、“多次寄意逃亡日本的梁启超”等,本题实际上考查李鸿章对戊戌变法的认识相关内容。据此,分析、判断选项,可知:AD两项表述,与题干材料意思无关,材料内容无从体现,排除;B项表述本身错误,不符合史实,排除。进一步分析可知,C项表述客观,符合题意和史实,正确。综上,故,本题正确答案选C。

9.1978年9月,邓小平在东北调研,提出“要到发达国家去看看,看看人家是怎么搞的。过去我们对国外的好多事情不知道”,“世界天天发生变化,新的事物不断出现,新的问题不断出现,我们关起门来不行,不动脑筋永远陷于落后不行”,史称“北方谈话”。这场“谈话”( )

A.肯定了真理标准问题的讨论

B.表达了实行对外开放的思想

C.揭开了经济体制改革的序幕

D.阐明了支持市场经济的态度

【答案】B

解析 材料没有涉及对真理标准问题讨论的看法,排除A项;材料“我们关起门来不行,不动脑筋永远陷于落后不行”体现出邓小平对外开放的思路,故选B项;1978年12月十一届三中全会揭开了经济体制改革的序幕,排除C项;材料没有涉及对市场经济的看法,排除D项。

10.1983年,安徽某濒临倒闭的国营制药厂被8个年轻人承包,实行有奖有罚的经济责任制,9个月就盈利12万元。后来安徽省委、省政府从中得到启示,下发通知明确提出,小型国营企业也可以实行承包经营。由此可以看出

A.市场经济体制在全国逐步建立 B.政企职责不分弊端得到解决

C.经济所有制结构开始发生变化 D.企业的经营自主权逐渐扩大

【答案】D

【解析】政府允许小型企业可以实行承包经营,说明政府一定程度上减少了对企业的控制,反映出企业经营自主权的扩大,故D项正确;发展市场经济是从1992年开始,排除A项;材料只涉及到小型企业,因此其它大型企业并没有“得到解决”,因此B项说法过夸张,排除B项;企业承包给个人经营,但是所有权仍然是国家的,因此所有制结构并没有变化,故排除C项。

11.长株潭一体化的设想已有多年,解放后不久就有人提议建立“毛泽东城”,改革开放后积极推行一体化建设,倡导“融城”,“十七大”后,最终被国家确立为资源节约型和环境友好型社会试验区。“两型社会”的理念突出体现了( )

A.毛泽东思想

B.邓小平理论

C.“三个代表”重要思想

D.科学的发展观

【答案】D

解析:D 依据材料中“资源节约型和环境友好型”等信息结合所学可知,全面协调可持续发展是科学发展观的基本要求,因此D选项正确。

12.社会主义制度确立后,毛泽东在1957年提出“超英赶美”的口号,发动了“大跃进”运动;1978年改革开放后,邓小平提出“发展是硬道理”的主张;进入21世纪后,党中央提出科学发展观,构建社会主义和谐社会。这种变化主要是由于( )

A.中国建设社会主义指导思想不断发生变化

B.中国建设社会主义由注重数量到注重质量

C.中国共产党对建设社会主义的认识不断深入

D.适应国际形势由两极向多极化变化的趋势

【答案】C

解析 毛泽东时代对社会主义生产关系认识不准确,发动“大跃进”运动,改革开放后,大力发展生产力并逐渐形成科学的发展观念,体现了中国共产党对社会主义建设认识的深入,故C项正确。

二、材料解析题(本大题共2小题,共26分)

13.(15分)阅读材料,回答下列问题。

材料一 食贱则农贫,钱重则商富;末事不禁,则技巧之人利,而游食者众之谓也。故农之用力最苦,而赢利少,不如商贾、技巧之人……食贵则田者利,田者利则事者众。食贵,籴(即买米)食不利,而又加重征,而民不得无(不)去其商贾、技巧而事地利也

——《商君书外内》

材料二 熙宁四年(1071年),司农寺拟定的免役法规定:废除原来按户等轮流充当衙前等州、县差役的办法,改由州县官府出钱雇人应役,各州县预计每年雇役所需经费,由民户按户等高下分摊。原不负担差役的官户、女户、寺观,要按同等户的半数交纳钱,称助役钱。熙宁五年(1072年),颁行市易法。在京城设市易务(后改为市易司),以100万贯作本,负责平价收购商人滞售的货物,赊货给商贩贩卖,也向商贩发放贷款。商贩赊货物及借款,需以财产作抵押,5人以上互保,每年纳息二分。

(1)根据材料一、二分别指出商鞅和王安石在惠农方面的具体做法。(6分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出商鞅和王安石对商业的态度,结合时代背景简析其不同的原因。(9分)

【答案】

(1)商鞅:提高粮食价格以增加农民收入,对工商业征收重税。

王安石:减轻农民差役负担,保证农民生产时间。

(2)商鞅:主张抑制商业的发展。原因:引导人民从事农业,发展小农经济,确立封建制度。

王安石:主张采用市易法限制大商人对市场的控制。原因:增加政府收入,挽救封建统治。

【解析】

(1)商鞅:由材料“食贵,籴(即买米)食不利,而又加重征”可归纳为提高粮食价格以增加农民收入,对工商业征收重税。王安石:由材料“废除原来按户等轮流充当衙前等州、县差役的办法,改由州县官府出钱雇人应役”可归纳为减轻农民差役负担,保证农民生产时间。

(2)态度:由材料“末事不禁,则技巧之人利,而游食者众之谓也”可知,商鞅主张抑制商业的发展;由材料“颁行市易法……平价收购商人滞售的货物……每年纳息二分”可知,王安石主张采用市易法限制大商人对市场的控制。

原因:商鞅:由材料“食贵则田者利,田者利则事者众……民不得无(不)去其商贾、技巧而事地利也”并结合所学可知,商鞅之所以要抑制商业的发展,其原因是要引导人民从事农业,发展小农经济,确立封建制度。王安石:结合所学可从增加政府收入、挽救封建统治等角度进行说明。

14.(11分)对于秦国的强国之道,古今论者见仁见智。阅读下列材料:

材料一 民弱国强,民强国弱,故有道之国,务在弱民……民辱则贵爵,弱则尊官,贫则重赏。民之见战也,如饿狼之见肉,则民用矣……强国之民,父遗其子,兄遗其弟,妻遗其夫。皆曰“不得(敌首),无返!”

——《史记·商君书》

材料二 秦之胜在于官僚制度的建立,政治行政中心所体现出来的秩序和强权。一个巨官僚机器的高度精密可靠的运转,本身就被视为最高目的。在这种秩序崇拜的权力哲学之中,吏员不过是官僚机器的齿轮与螺钉,民众不过是人格化的力役和赋税。他们仅仅在数量和功能上具有意义。

——阎步克《士大夫政治演生史稿》

材料三 有虎狼之民,牛马之士,国虽治,政虽理,其民不人。世之有民也,固先于国,且建国以为人乎?

——章太炎《国故论衡·原道下》

请回答:

(1)据材料一并结合所学知识,指出商鞅采取了哪些弱民强国的措施,并指出其目的。(6分)

(2)材料二认为秦的强国之道是什么?指出材料二与材料三对秦强国措施弊端的共同认识。(3分)

(3)概括三则材料作者对强国之道各自认识的立足点。(2分)

【答案】(1)措施:重农抑商,奖励耕织;奖励军功,实行二十等爵制;严禁私斗;建立严密的户籍制度,制定连坐法;强制推行小家庭政策。

目的:富国强兵(驱使人民为兼并战争和增强国力服务)。

(2)强国之道:官僚机器高效运转形成秩序和强权。

认识:剥削压迫人民(或造成“其民不人”)。

(3)立足点:法家;制度;民本。

【解析】(1)第一小问依据材料一“弱则尊官,贫则重赏”“民之见战也,如饿狼之见肉,则民用矣”信息并结合商鞅变法内容回答即可;第二小问从富国强兵角度回答。

(2)第一小问依据材料二“一个巨官僚机器的高度精密可靠的运转,本身就被视为最高目的”归纳回答;第二小问依据材料三“其民不人”归纳回答。

(3)依据三则材料分别从法家思想、制度建设以及民本思想回答。

_21?????????è?????(www.21cnjy.com)_

第4课 中国历代变法与改革

(时间:45分钟 满分:50分)

一、选择题(本大题共12小题,共24分)

1.公元前4世纪中叶,秦国颁行“分异令”,规定“民有二男以上不分异(即分家)者,倍其赋”。也就是说,“禁止父子兄弟同家共财”,实行“诸子有份”。此规定

A.是分封制影响的产物 B.推动了郡县制的建立

C.冲击了传统的宗法制 D.有利于加强君主专制

【答案】C

【解析】禁止父子兄弟同家共财”和“诸子有份”等信息说明,“分异”不仅要分家而且还要分割家产,这与传统宗法制下由嫡长子继承家庭中的政治地位(贵族家庭)和主要财产相悖,冲击了传统的宗法制;A项与题干无关,分封制是地方制度,而材料体现的是家庭问题;B项不符合史实;D项错误,君主专制是秦统一后,确立了皇帝制后出现的。

2.《商君书》记载:“四境之内,丈夫女子皆有名于上,生者著,死者削。”意即将百姓的名字登记于国家的户籍上,由此可见开始出现编户齐民制度。这一制度在当时的直接影响是

A.推动血缘政治向官僚政治的转化

B.扩大了士阶层与农民的身份等级差异

C.有利于新兴地主阶级兼并土地和隐匿人口

D.从贵族控制人口转向国家控制人口

【答案】D

【解析】依据材料“《商君书》”“将百姓的名字登记于国家的户籍上”并结合所学可知,西周时期实行分封制度,被分封的土地和人民归属于诸侯管理;而编户齐民制度的出现,将百姓的管理权转移到了国家。D正确;材料反映的是对人口的控制权的变化,而不是政治形式的转化,A错误;材料信息未反映士阶层和农民身份等级的变化,B错误;编户齐民制度将百姓名字登记在国家户籍上,有利于国家了解基层人口变化,不利于地主阶级隐匿人口,C错误。故选D。

3.吴起在楚国变法,最后被乱箭射死;商鞅在秦国法,在秦孝公死后被杀,尸体被车裂示众。这一史实反映的实质问题是( )

A.吴起、商鞅为了推行新法,严刑少恩,不得民心

B.改革要适应历史发展规律

C.新兴地主阶级与奴隶主贵族争夺统治权斗争异常激烈

D.吴起、商鞅变法的时机还不成熟

【答案】C

【解析】A项表述有违史实,故A项错误;结合所学知识,楚国的吴起变法、秦国的商鞅变法均适应了由奴隶社会向封建社会转型的需求,B项表述并未解释题目中的问题,故B项错误;根据前面的分析,社会转型时期面临新兴地主阶级与奴隶主贵族的矛盾,故C项正确;D项表述不符合史实,故D项错误。

4.有人认为,北魏孝文帝改革完成了北魏社会的封建化,推动了民族融合;有人则认为,孝文帝的汉化是迂腐的儒化和消极的汉化,最终导致国家的衰亡;也有人在肯定他汉化改革的同时,又对其不加区别的吸收汉文化表示批评。这些认识说明( )

A.研究者叙述历史的主观性

B.历史事实随史料变化而变化

C.历史评价缺乏一定的标准

D.从不同评价中就能发现真相

【答案】A

【解析】根据材料“有人认为,北魏孝文帝改革完成了北魏社会的封建化,……”“有人则认为,孝文帝的汉化是迂腐的儒化和消极的汉化,……”“也有人在肯定他汉化改革的同时,又对其不加区别的吸收汉文化表示批评”可知,研究者叙述历史时具有主观性,故选A项;历史事实不会变,史料的变化是因为记载历史的角度不同而导致的,排除B项;评价历史还是有一定的标准,例如历史唯物主义和辩证唯物主义等,排除C项;材料强调反映的角度不同就会有不同的评价,与“发现真相”无关,排除D项。

5.下表是北宋几个年度的财政收支情况明细,从中得出的信息是

A.北宋财政收入不断下降,入不敷出,出现积贫

B.“积贫”“积弱”引发北宋中期严重的社会危机

C.冗兵、冗官开支浩大,是北宋国库空虚的主要原因

D.对辽和西夏的战争耗费及赔款是北宋财政危机的因素之一

【答案】A

【解析】根据所学知识可知,材料考查的是王安石变法的背景,王安石变法之前北宋出现了积贫积弱的局面,从表格中可以看出,收入逐年下降,支出逐年上升,故答案选择A项。材料中的数据可以看出这时期的北宋财政收入入不敷出,出现了积贫的问题,但无法得出“积弱”,也无法得出引发北宋中期严重的社会危机,故B选项错误;材料体现的是北宋王朝这时期财政收逐渐出现亏空,没有体现冗兵、冗官开支浩大,是北宋国库空虚的主要原因的信息,冗兵和冗官是“积贫”现象出现的原因之一,概述不全面,故C信息错误;对辽和西夏的战争耗费及赔款是北宋财政危机的因素之一是导致北宋“积贫”问题的原因,材料内容无法看出D选项内容,并且概述不全面,故D选项错误。

6.有学者指出:戊戌人士变法运动最直接的后果,是加剧了社会内部的政治两极化过程。英国政治家罗伯特·赫德则认为:“皇帝的方向是正确的,但是他的顾问康有为和其他人等都缺乏工作经验,他们简直是以好心肠扼杀了‘进步’。”这表明维新变法运动

A.为革命派提供经验

B.领导阶级未实现联合

C.促进变法队伍分裂

D.以激进举措推进变法

【答案】D

【解析】根据题干可知,戊戌变法加速了政治两极分化,而康有为等人由于缺乏工作经验,最终扼杀了“进步”,结合所学知识可知,康有为等人激进的变法措施激化了保守派和维新派的矛盾,最终导致变法失败,D正确;维新变法运动和辛亥革命相比,前者是改良,后者是暴力革命,两者方式不同,排除A;康梁和光绪帝是联合在一起的,排除B;题干指的是政治势力的两极分化,而非维新派内部的分化,排除C。

7.1907年,《神州日报》发表了一幅《新政之希望》的漫画(见右图),画中的人正在用竹篮从井中打水。作者旨在( )

A.批判革命党的软弱无能

B.揭露清政府的欺骗行径

C.说明新政损害国民利益

D.表达知识分子拥护新政

【答案】B

解析 漫画信息“画中的人正在用竹篮从井中打水”反映出让国民充满希望的清末“新政”,到头来却使国民什么也没有得到,体现了清末“新政”的欺骗性,B项正确。材料并未涉及革命党,A项错误;国民的希望落空不能等同于其利益受到损害,排除C项;材料并未涉及知识分子,D项排除。

8.戊戌政变后,李鸿章屡奉慈禧懿旨访拿康、梁,但他曾对人说:“康有为吾不如也,废制议事,吾欲为数十年而不能,彼竟能之,吾深愧焉。”他还多次寄意逃亡日本的梁启超,要他“精研西学,以待他日效力国事”。这表明李鸿章

A.主张建立君主立宪制度 B.已转变为资产阶级维新派

C.对维新变法持同情态度 D.意识到民主潮流不可阻挡

【答案】C

【解析】本题主要考查学生解读题干材料,最大限度获取有效信息,认识历史事物本质和规律,比较、分析,并作出正确认知和准确判断的能力。根据题干材料关键信息“戊戌政变后”、“康有为吾不如也,吾深愧焉”、“多次寄意逃亡日本的梁启超”等,本题实际上考查李鸿章对戊戌变法的认识相关内容。据此,分析、判断选项,可知:AD两项表述,与题干材料意思无关,材料内容无从体现,排除;B项表述本身错误,不符合史实,排除。进一步分析可知,C项表述客观,符合题意和史实,正确。综上,故,本题正确答案选C。

9.1978年9月,邓小平在东北调研,提出“要到发达国家去看看,看看人家是怎么搞的。过去我们对国外的好多事情不知道”,“世界天天发生变化,新的事物不断出现,新的问题不断出现,我们关起门来不行,不动脑筋永远陷于落后不行”,史称“北方谈话”。这场“谈话”( )

A.肯定了真理标准问题的讨论

B.表达了实行对外开放的思想

C.揭开了经济体制改革的序幕

D.阐明了支持市场经济的态度

【答案】B

解析 材料没有涉及对真理标准问题讨论的看法,排除A项;材料“我们关起门来不行,不动脑筋永远陷于落后不行”体现出邓小平对外开放的思路,故选B项;1978年12月十一届三中全会揭开了经济体制改革的序幕,排除C项;材料没有涉及对市场经济的看法,排除D项。

10.1983年,安徽某濒临倒闭的国营制药厂被8个年轻人承包,实行有奖有罚的经济责任制,9个月就盈利12万元。后来安徽省委、省政府从中得到启示,下发通知明确提出,小型国营企业也可以实行承包经营。由此可以看出

A.市场经济体制在全国逐步建立 B.政企职责不分弊端得到解决

C.经济所有制结构开始发生变化 D.企业的经营自主权逐渐扩大

【答案】D

【解析】政府允许小型企业可以实行承包经营,说明政府一定程度上减少了对企业的控制,反映出企业经营自主权的扩大,故D项正确;发展市场经济是从1992年开始,排除A项;材料只涉及到小型企业,因此其它大型企业并没有“得到解决”,因此B项说法过夸张,排除B项;企业承包给个人经营,但是所有权仍然是国家的,因此所有制结构并没有变化,故排除C项。

11.长株潭一体化的设想已有多年,解放后不久就有人提议建立“毛泽东城”,改革开放后积极推行一体化建设,倡导“融城”,“十七大”后,最终被国家确立为资源节约型和环境友好型社会试验区。“两型社会”的理念突出体现了( )

A.毛泽东思想

B.邓小平理论

C.“三个代表”重要思想

D.科学的发展观

【答案】D

解析:D 依据材料中“资源节约型和环境友好型”等信息结合所学可知,全面协调可持续发展是科学发展观的基本要求,因此D选项正确。

12.社会主义制度确立后,毛泽东在1957年提出“超英赶美”的口号,发动了“大跃进”运动;1978年改革开放后,邓小平提出“发展是硬道理”的主张;进入21世纪后,党中央提出科学发展观,构建社会主义和谐社会。这种变化主要是由于( )

A.中国建设社会主义指导思想不断发生变化

B.中国建设社会主义由注重数量到注重质量

C.中国共产党对建设社会主义的认识不断深入

D.适应国际形势由两极向多极化变化的趋势

【答案】C

解析 毛泽东时代对社会主义生产关系认识不准确,发动“大跃进”运动,改革开放后,大力发展生产力并逐渐形成科学的发展观念,体现了中国共产党对社会主义建设认识的深入,故C项正确。

二、材料解析题(本大题共2小题,共26分)

13.(15分)阅读材料,回答下列问题。

材料一 食贱则农贫,钱重则商富;末事不禁,则技巧之人利,而游食者众之谓也。故农之用力最苦,而赢利少,不如商贾、技巧之人……食贵则田者利,田者利则事者众。食贵,籴(即买米)食不利,而又加重征,而民不得无(不)去其商贾、技巧而事地利也

——《商君书外内》

材料二 熙宁四年(1071年),司农寺拟定的免役法规定:废除原来按户等轮流充当衙前等州、县差役的办法,改由州县官府出钱雇人应役,各州县预计每年雇役所需经费,由民户按户等高下分摊。原不负担差役的官户、女户、寺观,要按同等户的半数交纳钱,称助役钱。熙宁五年(1072年),颁行市易法。在京城设市易务(后改为市易司),以100万贯作本,负责平价收购商人滞售的货物,赊货给商贩贩卖,也向商贩发放贷款。商贩赊货物及借款,需以财产作抵押,5人以上互保,每年纳息二分。

(1)根据材料一、二分别指出商鞅和王安石在惠农方面的具体做法。(6分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出商鞅和王安石对商业的态度,结合时代背景简析其不同的原因。(9分)

【答案】

(1)商鞅:提高粮食价格以增加农民收入,对工商业征收重税。

王安石:减轻农民差役负担,保证农民生产时间。

(2)商鞅:主张抑制商业的发展。原因:引导人民从事农业,发展小农经济,确立封建制度。

王安石:主张采用市易法限制大商人对市场的控制。原因:增加政府收入,挽救封建统治。

【解析】

(1)商鞅:由材料“食贵,籴(即买米)食不利,而又加重征”可归纳为提高粮食价格以增加农民收入,对工商业征收重税。王安石:由材料“废除原来按户等轮流充当衙前等州、县差役的办法,改由州县官府出钱雇人应役”可归纳为减轻农民差役负担,保证农民生产时间。

(2)态度:由材料“末事不禁,则技巧之人利,而游食者众之谓也”可知,商鞅主张抑制商业的发展;由材料“颁行市易法……平价收购商人滞售的货物……每年纳息二分”可知,王安石主张采用市易法限制大商人对市场的控制。

原因:商鞅:由材料“食贵则田者利,田者利则事者众……民不得无(不)去其商贾、技巧而事地利也”并结合所学可知,商鞅之所以要抑制商业的发展,其原因是要引导人民从事农业,发展小农经济,确立封建制度。王安石:结合所学可从增加政府收入、挽救封建统治等角度进行说明。

14.(11分)对于秦国的强国之道,古今论者见仁见智。阅读下列材料:

材料一 民弱国强,民强国弱,故有道之国,务在弱民……民辱则贵爵,弱则尊官,贫则重赏。民之见战也,如饿狼之见肉,则民用矣……强国之民,父遗其子,兄遗其弟,妻遗其夫。皆曰“不得(敌首),无返!”

——《史记·商君书》

材料二 秦之胜在于官僚制度的建立,政治行政中心所体现出来的秩序和强权。一个巨官僚机器的高度精密可靠的运转,本身就被视为最高目的。在这种秩序崇拜的权力哲学之中,吏员不过是官僚机器的齿轮与螺钉,民众不过是人格化的力役和赋税。他们仅仅在数量和功能上具有意义。

——阎步克《士大夫政治演生史稿》

材料三 有虎狼之民,牛马之士,国虽治,政虽理,其民不人。世之有民也,固先于国,且建国以为人乎?

——章太炎《国故论衡·原道下》

请回答:

(1)据材料一并结合所学知识,指出商鞅采取了哪些弱民强国的措施,并指出其目的。(6分)

(2)材料二认为秦的强国之道是什么?指出材料二与材料三对秦强国措施弊端的共同认识。(3分)

(3)概括三则材料作者对强国之道各自认识的立足点。(2分)

【答案】(1)措施:重农抑商,奖励耕织;奖励军功,实行二十等爵制;严禁私斗;建立严密的户籍制度,制定连坐法;强制推行小家庭政策。

目的:富国强兵(驱使人民为兼并战争和增强国力服务)。

(2)强国之道:官僚机器高效运转形成秩序和强权。

认识:剥削压迫人民(或造成“其民不人”)。

(3)立足点:法家;制度;民本。

【解析】(1)第一小问依据材料一“弱则尊官,贫则重赏”“民之见战也,如饿狼之见肉,则民用矣”信息并结合商鞅变法内容回答即可;第二小问从富国强兵角度回答。

(2)第一小问依据材料二“一个巨官僚机器的高度精密可靠的运转,本身就被视为最高目的”归纳回答;第二小问依据材料三“其民不人”归纳回答。

(3)依据三则材料分别从法家思想、制度建设以及民本思想回答。

_21?????????è?????(www.21cnjy.com)_

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理