第11课 辽宋夏金元的经济与社会 课件(20张PPT)

文档属性

| 名称 | 第11课 辽宋夏金元的经济与社会 课件(20张PPT) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 1.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-09-15 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第11课 辽宋夏金元的经济与社会

《忆江南》白居易

江南好,风景旧曾谙。日出江花红胜火,春来江水绿如蓝。能不忆江南?

忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室.

稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实.

杜甫

《忆惜》

“乃贫眼所惊耳……此所谓不曾近富儿家”

美人梳洗时,满头间珠翠。

沈括

唐代 郑遨 《富贵曲》

著名史学家陈寅恪言:“华夏民族之文化,历数千载之演进,造极于赵宋之世。”

宋史专家邓广铭说:“宋代物质文明和精神文明所达到的高度,在中国整个封建社会历史时期之内,可以说是空前绝后的。

北宋张择端《清明上河图》

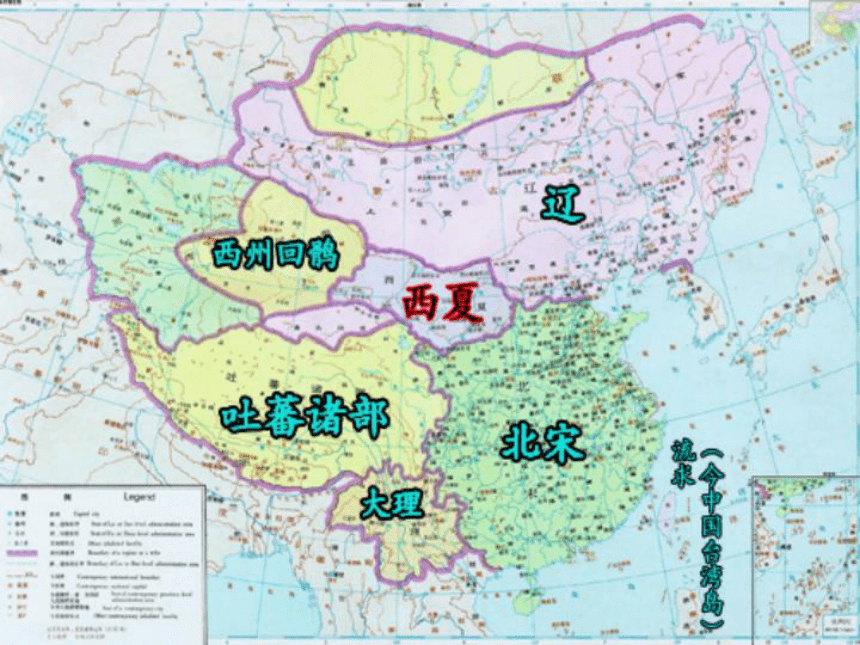

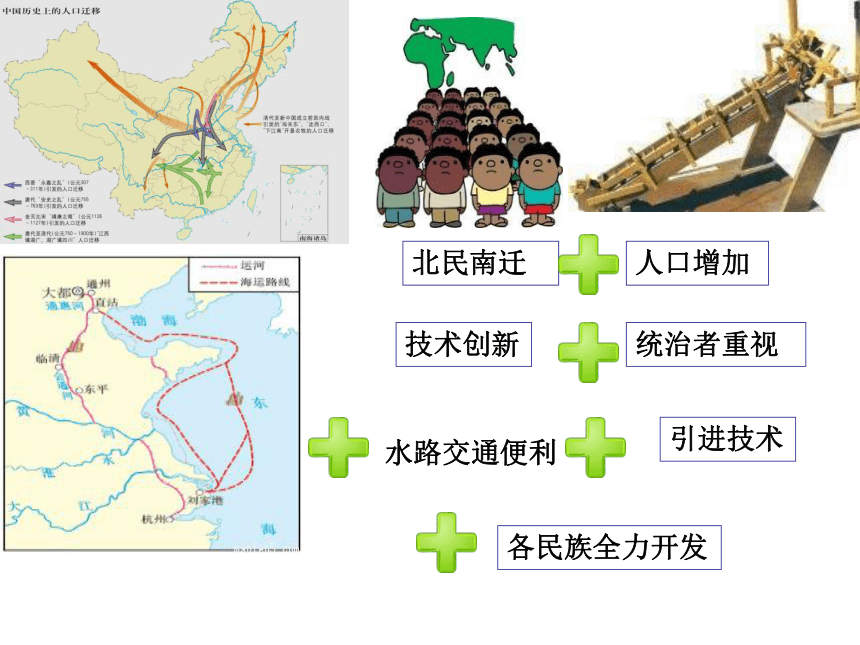

北民南迁

技术创新

人口增加

统治者重视

引进技术

各民族全力开发

水路交通便利

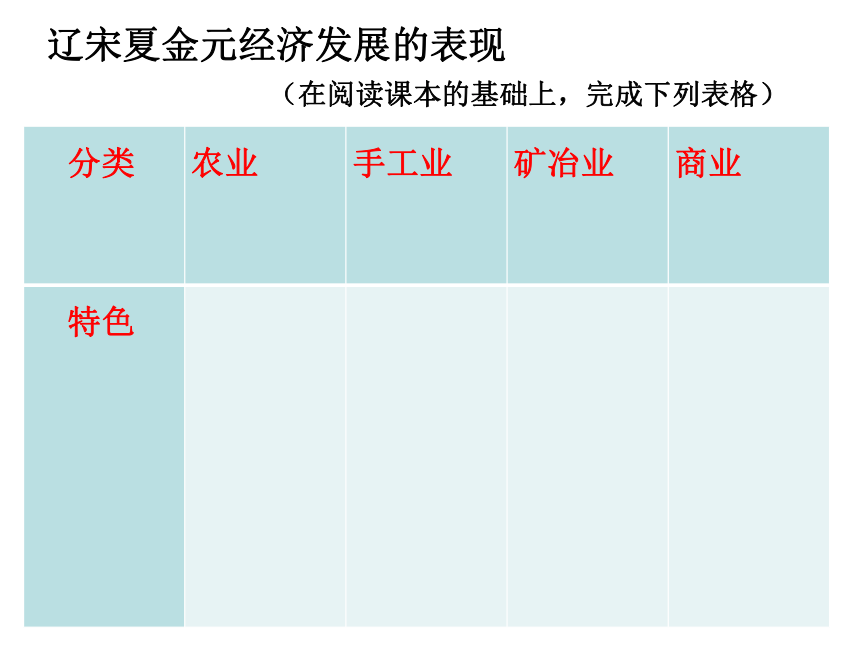

分类

农业

手工业

矿冶业

商业

特色

?

?

?

?

?

辽宋夏金元经济发展的表现

(在阅读课本的基础上,完成下列表格)

青山下,一条小河流淌,两岸稻田连着一片。小河东岸,北面是庄园大门,门前岸边有一架翻车,南面是一片稻田。小河西岸,南面是仓场,北面是一片稻田。在东岸稻田和西岸仓场之间,有一座小木桥。在庄园门前,一位老者策杖而立,前来视察的庄主。在木桥东头田埂上,有一个手持遮阳伞的人,他是督促佃客劳动的监工。其余的人都是佃客。他们正在从事耕地、耙田、插秧、灌溉、筑场、耘田、收割、挑禾、上架、脱粒、簸扬、舂米、入仓、堆秸等不同的劳动。?

宋代

《耕获图》

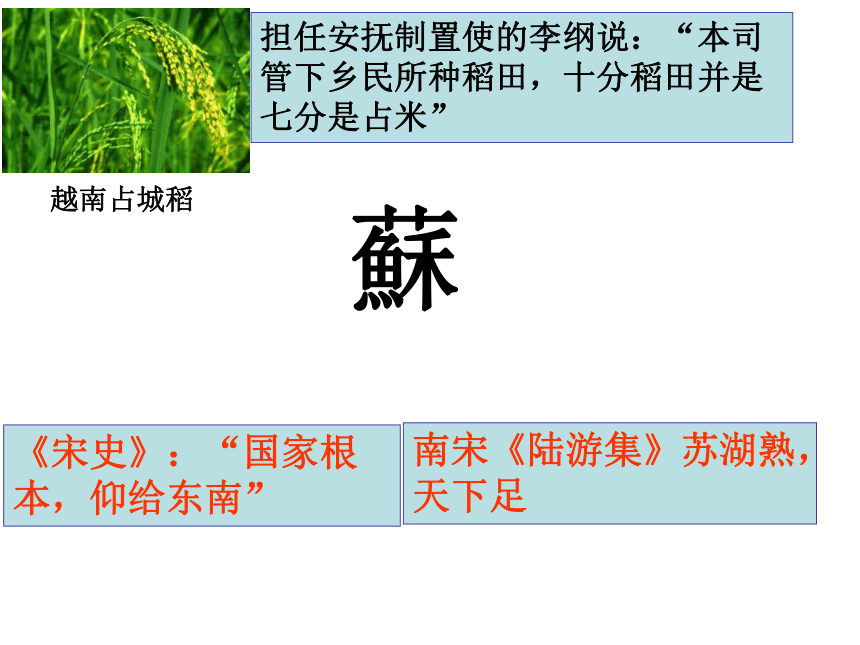

越南占城稻

担任安抚制置使的李纲说:“本司管下乡民所种稻田,十分稻田并是七分是占米”

《宋史》:“国家根本,仰给东南”

南宋《陆游集》苏湖熟,天下足

蘇

据《宋史·食货志》记载:宋初全国"坑冶凡金、银、铜、铁、铅、锡,监冶场务二百有一"

从皇到元丰元年(1078)的近三十年内,铜的年收入量由 500多万斤增至1400多万斤(一度高达2100多万斤);锡由30多万斤增至200多万斤(一度高达600多万斤);铅由9万多斤增至900多万斤。

“岂料山中有遗宝,磊落如?万车炭”

新燃料

矿冶业

煤炭

官窑众多、民窑四起

瓷艺荟萃、各窑竞争

汝窑、钧窑、官窑、哥窑、定窑

瓷都---景德镇

原产印度、阿拉伯

"绵"

"棉"

《宋书》:"宋元之间始传种于中国,关陕闽广首获其利,盖此物出外夷,闽广通海舶,关陕通西域故也。"

固定种植

打破经济结构

元朝,黄道婆传播技术,松江成为棉纺织业的中心

明代谚语:买不尽松江布,收不尽魏塘纱

沈括《梦溪笔谈》载:“庆历中,有布衣毕昇又为活版")

活字印刷术

比德国人古腾堡发明金属活字印刷早四百多年。

分类

农业

手工业

矿冶业

商业

特色

?技术新

物种新

产量高

“苏湖熟天下足”

?

?技术高

艺术感

行业新

“中华文明新的物质象征”

?新燃料

产量高

质量好

商品繁多

港口众多

纸币发行

国际都市

在阅读课本的基础上,完成下列表格

广州

泉州

明州

《宋史》:“国家根本,仰给东南”

南宋《陆游集》“苏湖熟,天下足”

《宋史》北宋后期,科举考试采取南北分卷的制度,特许北方五路分别考试,单独录取,以维持南北地区间取士人数之大体均衡。

农业、手工业、商业+人才

重心由黄河中游的中心地带转向长江流域

由内陆转向沿海

南宋时期经济重心的转移

清明上河图节选

日暮鼓动,坊市禁闭,

路人绝迹,唯有逻卒。

“醉而犯夜,为虞侯所系,败面折齿”。

温庭筠

《宋会要辑稿·食货》载:“太祖乾德三年四月十二日,诏‘开封府令京城夜市至三鼓已来,不得禁止。”

打破“市”、“坊”限制,开始夜市

?孟元老在《东京梦华录》中用了大量笔墨来描绘夜市,并在卷二专列“州桥夜市”一节:“自州桥南去,当街水饭、熬肉、干脯……直至三更。”

宋人在《铁围山丛谈》一书说:“天下苦蚊蚋,都城独马行街无蚊蚋,马行街者,京师夜市酒楼极繁盛处也。蚊蚋恶油,而马行街人物嘈杂,灯火照天,每至四更鼓罢,故永无蚊蚋。”

李国文视为“中国取消人身限制的开端”

南宋的临安城

元大都

图片来自百度百科

勾栏瓦肆、城中集中

---宋元商业和城市经济的繁盛

经济的繁盛推动社会的新变化

陈寅恪所言:“华夏民族文化历千年之演变,造极于赵宋之世。”

“取士不问家世,婚姻不尚阀阅”

风气开放、公平公正

“贫富无定势,田宅无定主”

控制松懈、制度简化

打破市坊、开始夜市,契约关系

人身松绑、相对自由

宋元经济在乡下勾栏、城中集市、边地榷场、江河两岸、沿海地带。商品经济的发展和经济重心的南移成为传统农业社会底色下的一抹浓色。而经济的嬗变也引发了勾栏瓦肆中的社会生活、思想观念和精神面貌的新变化。

辽宋夏金元的经济与社会

《忆江南》白居易

江南好,风景旧曾谙。日出江花红胜火,春来江水绿如蓝。能不忆江南?

忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室.

稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实.

杜甫

《忆惜》

“乃贫眼所惊耳……此所谓不曾近富儿家”

美人梳洗时,满头间珠翠。

沈括

唐代 郑遨 《富贵曲》

著名史学家陈寅恪言:“华夏民族之文化,历数千载之演进,造极于赵宋之世。”

宋史专家邓广铭说:“宋代物质文明和精神文明所达到的高度,在中国整个封建社会历史时期之内,可以说是空前绝后的。

北宋张择端《清明上河图》

北民南迁

技术创新

人口增加

统治者重视

引进技术

各民族全力开发

水路交通便利

分类

农业

手工业

矿冶业

商业

特色

?

?

?

?

?

辽宋夏金元经济发展的表现

(在阅读课本的基础上,完成下列表格)

青山下,一条小河流淌,两岸稻田连着一片。小河东岸,北面是庄园大门,门前岸边有一架翻车,南面是一片稻田。小河西岸,南面是仓场,北面是一片稻田。在东岸稻田和西岸仓场之间,有一座小木桥。在庄园门前,一位老者策杖而立,前来视察的庄主。在木桥东头田埂上,有一个手持遮阳伞的人,他是督促佃客劳动的监工。其余的人都是佃客。他们正在从事耕地、耙田、插秧、灌溉、筑场、耘田、收割、挑禾、上架、脱粒、簸扬、舂米、入仓、堆秸等不同的劳动。?

宋代

《耕获图》

越南占城稻

担任安抚制置使的李纲说:“本司管下乡民所种稻田,十分稻田并是七分是占米”

《宋史》:“国家根本,仰给东南”

南宋《陆游集》苏湖熟,天下足

蘇

据《宋史·食货志》记载:宋初全国"坑冶凡金、银、铜、铁、铅、锡,监冶场务二百有一"

从皇到元丰元年(1078)的近三十年内,铜的年收入量由 500多万斤增至1400多万斤(一度高达2100多万斤);锡由30多万斤增至200多万斤(一度高达600多万斤);铅由9万多斤增至900多万斤。

“岂料山中有遗宝,磊落如?万车炭”

新燃料

矿冶业

煤炭

官窑众多、民窑四起

瓷艺荟萃、各窑竞争

汝窑、钧窑、官窑、哥窑、定窑

瓷都---景德镇

原产印度、阿拉伯

"绵"

"棉"

《宋书》:"宋元之间始传种于中国,关陕闽广首获其利,盖此物出外夷,闽广通海舶,关陕通西域故也。"

固定种植

打破经济结构

元朝,黄道婆传播技术,松江成为棉纺织业的中心

明代谚语:买不尽松江布,收不尽魏塘纱

沈括《梦溪笔谈》载:“庆历中,有布衣毕昇又为活版")

活字印刷术

比德国人古腾堡发明金属活字印刷早四百多年。

分类

农业

手工业

矿冶业

商业

特色

?技术新

物种新

产量高

“苏湖熟天下足”

?

?技术高

艺术感

行业新

“中华文明新的物质象征”

?新燃料

产量高

质量好

商品繁多

港口众多

纸币发行

国际都市

在阅读课本的基础上,完成下列表格

广州

泉州

明州

《宋史》:“国家根本,仰给东南”

南宋《陆游集》“苏湖熟,天下足”

《宋史》北宋后期,科举考试采取南北分卷的制度,特许北方五路分别考试,单独录取,以维持南北地区间取士人数之大体均衡。

农业、手工业、商业+人才

重心由黄河中游的中心地带转向长江流域

由内陆转向沿海

南宋时期经济重心的转移

清明上河图节选

日暮鼓动,坊市禁闭,

路人绝迹,唯有逻卒。

“醉而犯夜,为虞侯所系,败面折齿”。

温庭筠

《宋会要辑稿·食货》载:“太祖乾德三年四月十二日,诏‘开封府令京城夜市至三鼓已来,不得禁止。”

打破“市”、“坊”限制,开始夜市

?孟元老在《东京梦华录》中用了大量笔墨来描绘夜市,并在卷二专列“州桥夜市”一节:“自州桥南去,当街水饭、熬肉、干脯……直至三更。”

宋人在《铁围山丛谈》一书说:“天下苦蚊蚋,都城独马行街无蚊蚋,马行街者,京师夜市酒楼极繁盛处也。蚊蚋恶油,而马行街人物嘈杂,灯火照天,每至四更鼓罢,故永无蚊蚋。”

李国文视为“中国取消人身限制的开端”

南宋的临安城

元大都

图片来自百度百科

勾栏瓦肆、城中集中

---宋元商业和城市经济的繁盛

经济的繁盛推动社会的新变化

陈寅恪所言:“华夏民族文化历千年之演变,造极于赵宋之世。”

“取士不问家世,婚姻不尚阀阅”

风气开放、公平公正

“贫富无定势,田宅无定主”

控制松懈、制度简化

打破市坊、开始夜市,契约关系

人身松绑、相对自由

宋元经济在乡下勾栏、城中集市、边地榷场、江河两岸、沿海地带。商品经济的发展和经济重心的南移成为传统农业社会底色下的一抹浓色。而经济的嬗变也引发了勾栏瓦肆中的社会生活、思想观念和精神面貌的新变化。

辽宋夏金元的经济与社会

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进