第7课 隋唐制度的变化与创新 课件(28张PPT)

文档属性

| 名称 | 第7课 隋唐制度的变化与创新 课件(28张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-09-15 13:06:18 | ||

图片预览

文档简介

隋唐制度的变化与创新

第 7

课

制度创新

成就帝国绚烂辉煌

学习目标

【课标要求】认识三国两晋南北朝至隋唐时期的制度变化与创新

【教学目标】概括汉代到唐代选官制度、中枢政务机构、赋税制度的演变等重要史事;利用时间轴,将选官制度的变革置于具体的时空框架下进行分析;能够运用有关史料,从当时情境和历史角度对科举制、三省六部制、两税法的重要意义进行论述;探讨隋唐制度的变化与创新,是大一统王朝绚灿烂辉煌的根源。

一、春风得意马蹄疾,一日看尽长安花

——选官制度的成熟与完善

天子

诸侯

卿大夫

士

庶人

材料二 有军功者,各以率受上爵......宗室非有军功论,不得为属籍。......有功者显荣,无功者虽富无所芬华。 ——《史记·商君列传》

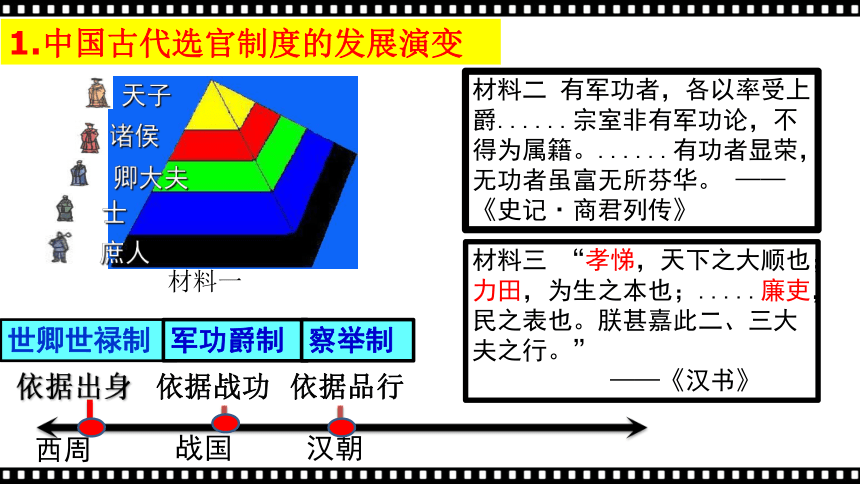

1.中国古代选官制度的发展演变

材料一

西周

战国

世卿世禄制

依据出身

军功爵制

依据战功

材料三 “孝悌,天下之大顺也;力田,为生之本也;.....廉吏,民之表也。朕甚嘉此二、三大夫之行。”

——《汉书》

汉朝

察举制

依据品行

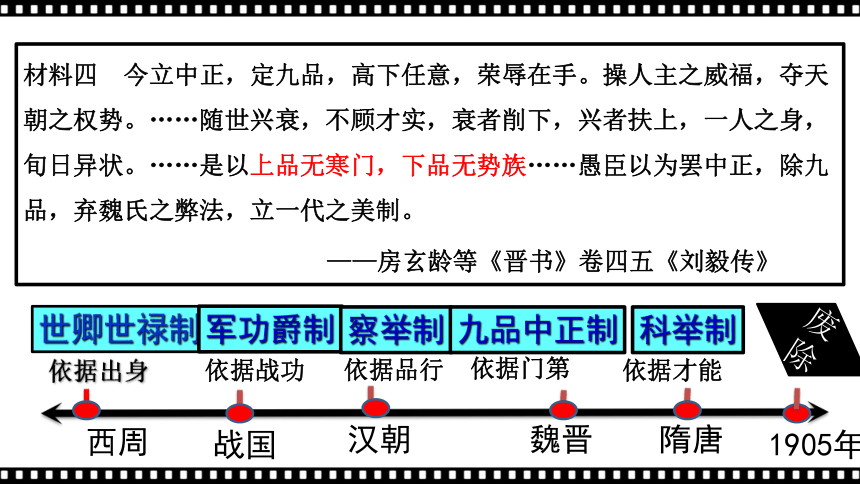

材料四 今立中正,定九品,高下任意,荣辱在手。操人主之威福,夺天朝之权势。……随世兴衰,不顾才实,衰者削下,兴者扶上,一人之身,旬日异状。……是以上品无寒门,下品无势族……愚臣以为罢中正,除九品,弃魏氏之弊法,立一代之美制。

——房玄龄等《晋书》卷四五《刘毅传》

西周

战国

世卿世禄制

依据出身

军功爵制

依据战功

汉朝

察举制

依据品行

魏晋

九品中正制

依据门第

隋唐

科举制

依据才能

1905年

废除

时代背景

①隋统一后,士族制度极端腐朽,士人衰落

②庶族地主发展成为一种重要的社会政治力量,参与政权。

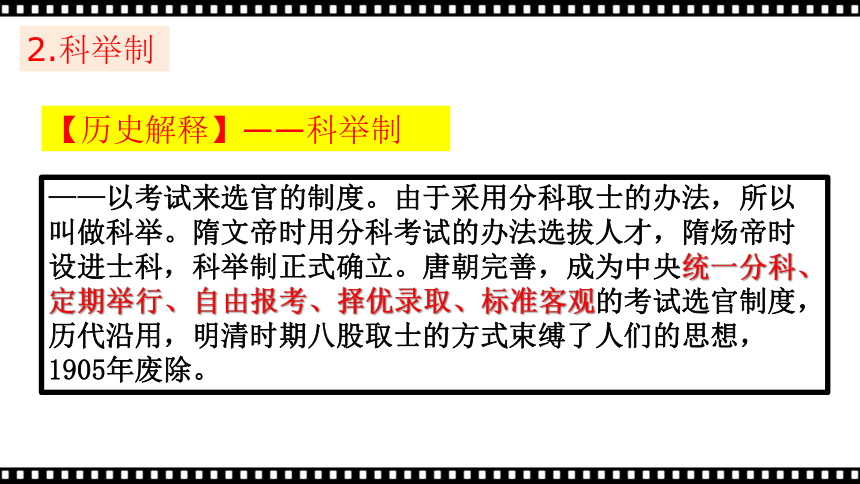

【历史解释】——科举制

——以考试来选官的制度。由于采用分科取士的办法,所以叫做科举。隋文帝时用分科考试的办法选拔人才,隋炀帝时设进士科,科举制正式确立。唐朝完善,成为中央统一分科、定期举行、自由报考、择优录取、标准客观的考试选官制度,历代沿用,明清时期八股取士的方式束缚了人们的思想,1905年废除。

2.科举制

太宗皇帝真长策,赚得英雄尽白头

春风得意马蹄疾,

一日看尽长安花

材料一 贫苦子弟,类皆廉谨自勉,埋首窗下……即纨绔子弟,亦知苦读,以获科第,否则虽富不荣……因此之故,前清时代,无分冬夏,几于书声遍野,夜静三更,钻研制义。是皆科举鼓励之功有甚于今日十万督学之力也。

——邓嗣禹《中国考试制度史》

材料二(科举制)西国莫不慕之,近代渐设考试以取人才,而为学优则仕之举。今英、法、美均已见端,将来必至推广。

——丁韪良《西学考略》

合作探究

根据材料,结合教材分析科举制的积极影响。

合作探究

科举制的影响:

明清之后,八股取士禁锢思想,忽视实用性,阻碍了近代知识分子开眼看世界,造成中国落后于西方。

打破世家大族对仕途的垄断;

促进社会重学风气的形成;

提高官员文化素质;

扩大统治的社会基础;

促进社会稳定;

被西方国家借鉴。

二、机构分工效率好,三省六部青史赞

——中央决策和行政体系日臻完备

三公九卿制

秦朝

1.秦到隋唐中枢机构的变革

汉

汉承秦制

中外朝制度

魏晋

南北朝

三省“萌芽”

隋唐

三省六部制

……

君权加强 相权削弱

皇 帝

门下省

尚书省

中书省

(起草诏令)

(封驳审议)

(负责 执行)

吏部

户部

礼部

兵部

刑部

工部

①

②

③

⑤

探究三省六部制的运作

?

宰相之职

(政事堂)

官吏任免

户籍、财政

礼仪、

科举、

外交

军事

刑狱

营造、水利

特点:三省长官共议国事,执宰相之职。职权分工明确,彼此制约,机构分工上提高工作效率。。

2.三省六部制

同学们,在我们学校旁边南渡江上的“金江水电站”, 如果是在唐太宗时期建设,按照当时制度规定其运作程序应该是怎样的呢?

中书省→门下省→尚书省→工部

情景模拟

金江水电站

材料一 (唐太宗)以天下之广、四海之众,千端万绪,须合变通,皆委百司商量、宰相筹划,于事稳便,方可奏行。岂得以一日万机,独断一人之虑也。且日断十事,五条不中,中者信善:其如不中者何?以日继月,乃至累年,乖谬既多,不亡何待! ——《贞观政要论政体》

【史料解析】——分析三省六部制的影响

材料二 中国帝制时代的政治体制……在唐代“在三省体制下,决策不再是单纯的皇帝个人行为,皇帝的最后决定权包含在政务运行的程式中”。

——刘后滨《唐代中书门下体制下的三省机构与职权》

三省六部制的影响

三省六部制的确立和完善,是中国官制史上的重大变革。

相权被分割,避免权臣独揽大权,有利于加强皇权,同时减少皇帝独断造成的决策失误。

中国官制史上的重大变革!!!

三、唯以资产为宗,不以丁身为本

——赋税制度的日趋完好

1.春秋到唐代赋税制度的变革

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}朝代

特征

制度

变革

春秋末

汉朝

魏晋

隋—

唐初

唐中期

履亩而税

初税亩

三十而税一

编户制度

定额租调

租调制

均田制

租庸调制

两税法

只问丁身,不问财产

唯以资产为宗,不以丁身为本

度地而税

度人而税

度财而税

国家对农民的人身控制逐渐放松

a、成年男子每年向官府缴纳一定的谷物

——“租”

b、缴纳定量的绢和布

——“调”

c、不去服役,可用纳绢或布代役

——“庸”

2.两税法

史料阅读

史书这样概括两税法的实行背景:

唐初赋敛之法曰租庸调……玄宗之末,版籍浸坏,多非其实。及至德兵起,所在赋敛,迫趣(cM)取办,无复常准。赋敛之司增数而莫相统摄,各随意增科,自立色目,新故相仍,不知纪极。民富者丁多,率为官为僧以免课役,而贫者丁多无所伏匿,故上户优而下户劳。吏因缘蚕食,旬输月送,不胜困弊,率皆逃徙为浮户,其土著百无四五。至是,炎建议作两税法。先计州县每岁所应费用及上供之数而赋于人,量出以制入。户无主客,以现居为簿,人无丁中 ,以贫富为差。为行商者,在所州县税三十之一,使与居者均,无侥利 。居人之税,秋、夏两征之。其租庸调、杂徭 悉省。

——《资治通鉴》卷226

背景:土地兼并严重,均田制崩溃,户口不实,贫 富两极分化,国家财政紧张。

实行:780年,唐德宗接受宰相杨炎的建议,实行两税法。

内容:以原有的地税和户税为主,统一各项税收而制定的新税法;一年分夏季和秋季两次纳税。

特征:“唯以资产为宗,不以丁身为本”。

唐德宗李适和群臣商议宰相杨炎“两税法”场景

两税法基本概况

【问题探究】——聚焦两税法

两税法推行后,有人批评说:

每州各取大历中一年科率钱谷数最多者,便为两税定额,此乃采非法之权令以为经制,总无名之暴赋以立恒规。

——陆贽《翰苑集》卷22《中书奏议·均节赋税恤百姓第一条》

诗人白居易则写出如下诗句:

国家定两税,本意在忧人。厥初防其淫,明敕内外臣:税外加一物,皆以枉法论。奈何岁月久,贪吏得因循,浚我以求宠,敛索无冬春。织绢未成匹,缲丝未盈斤,里胥迫我纳,不许暂逡巡……昨日输残税,因窥官库门。缯帛如山积,丝絮如云屯,号为羡余物,随月献至尊。夺我身上暖,买尔眼前恩。进入琼林库,岁久化为尘。——《白居易集》卷2《重赋》

阅读上述资料,结合所学知识,谈谈你对两税法利弊的认识。

两税法利弊

利:两税法简化税收名目,扩大收税对象,保证国家的财政收入。它“唯以资产为宗,不以丁身为本”,改变了自战国以来以人丁为主的赋税制度,减轻了政府对农民的人身控制。

弊:大地主隐瞒财产,把赋税转嫁到农民身上,政府征收额外杂税,农民负担沉重。土地兼并不再受限制,越来越严重。

“坚持不忘初心、继续前进,就要坚持中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信,坚持党的基本路线不动摇,不断把中国特色社会主义伟大事业推向前进。”

《习近平在庆祝中国共产党成立95周年大会上的讲话》(2016年7月1日)

在全面深化改革,实现中华民族伟大复兴的进程中,我们要始终坚持“制度自信”不动摇。

知识框架

一、春风得意马蹄疾,一日看尽长安花 ——选官制度的成熟与完善

三、唯以资产为宗,不以丁身为本 ——赋税制度的日趋完好

二、机构分工效率好,三省六部青史赞 ——中央决策和行政体系日臻完备

2.两税法

1.春秋到唐代赋税制度的变革

2.三省六部制

1.秦到隋唐中枢机构的变革

1.中国古代选官制度的发展演变

2.科举制

课堂测试

1.孙中山曾说:“现在各国的考试制度,差不多都是学英国的。穷流溯源,英国的考试制度,原来是从我们中国学过去的。”他所说的这种考试制度在我国正式诞生于( )

A.隋文帝时期?B.隋炀帝时期?C.唐太宗时期D.武则天时期

2.进士科始于隋大业中,盛于贞观、永微之际。”“进士科”的作用是( )?A.巩固了西周统治?B.改善了选官制度C.加强了经济交流?D.妨碍了中外往外

B

B

3.著名学者钱穆认为,唐代“在三省体制下,决策不再是单纯的皇帝个人行为,皇帝的最后决定权包含在政务运行的程式中”。钱穆先生的观点是( )

A.唐朝专制皇权进一步加强??????????B.唐朝三省相互牵制

C.唐朝皇帝还未拥有足够的专制权力??????D.唐朝实行集体决策机制

4.唐代中枢机构中书省、尚书省和门下省的精细分工体现了( )?

A.施政观念上的民主追求?????????????B.剥夺相权的创新设计

C.行政运作程序的有效制衡????????????D.弱化君权的重要进步

5.唐朝中后期,实行两税法的主要意图是( )

A.改变过去以人丁为主的征税标准 B.放松国家对人民的人身控制

C.解决财政困难,增加政府财政收入 D.抑制土地兼并

A

C

C

(2012江苏单科)著名学者余英时指出:科举不是一个单纯的考试制度,它将社会结构紧密地联系了起来,形成一个多面互动的整体,一直发挥着无形的统合功能。阅读下列材料:

材料一 科举之善,在能破朋党之私。……前此选举,皆权在举之之人,士有应举之才,而举不之及,夫固无如之何。即可(科举)……不能应试者,有司虽欲徇私举之而不得;苟能应试,终必有若干人可以获举也。此实选举之官徇私舞弊之限制。 ——吕思勉《中国制度史》

材料二 渐渐地,这些考试(指科举)开始集中于文学体裁和儒家正统观念,最后的结果是形成一种制度,为中国提供了一种赢得欧洲人尊敬和羡慕的、有效稳定的行政管理。……只要中国仍相对地孤立在东亚,它就会继续提供稳定性和连续性。 ——[美]斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料三 作为一种上千年的文化存在,科举显然有其客观的历史合理性,否则我们就无法解释其存在的持久性。……科举的创新之处就在不仅为社会底层的知识分子提供了持续流动的可能,而且将其制度化。……科举制度的最大合理性在于它那“朝为田舍郎,暮登天子堂”式的“机会均等”……的机制,对知识分子的社会心理是一种塑造,客观上激励了个人的奋斗精神。 ——薛明扬《中国传统文化概论》

请回答:

(1)据材料一,结合所学知识,指出汉晋时期的选官制度,并通过与上述选官制度的比较,说明科举制的历史进步性。(7分)

(2)据材料二,结合所学知识,说明科举制所具有的政治、思想以及整体的统合功能。(3分)

(3)据材料三,说明科举制对于现代人才选拔的历史借鉴价值。(3分)

答案:选官制度:察举制;九品中正制。

答案:功能:加强中央集权;保证儒家思想成为主流(正统);维护文明的稳定性和连续性。

答案:借鉴价值:人才流动机制;客观公平理念;人才激励机制。

谢谢指导

第 7

课

制度创新

成就帝国绚烂辉煌

学习目标

【课标要求】认识三国两晋南北朝至隋唐时期的制度变化与创新

【教学目标】概括汉代到唐代选官制度、中枢政务机构、赋税制度的演变等重要史事;利用时间轴,将选官制度的变革置于具体的时空框架下进行分析;能够运用有关史料,从当时情境和历史角度对科举制、三省六部制、两税法的重要意义进行论述;探讨隋唐制度的变化与创新,是大一统王朝绚灿烂辉煌的根源。

一、春风得意马蹄疾,一日看尽长安花

——选官制度的成熟与完善

天子

诸侯

卿大夫

士

庶人

材料二 有军功者,各以率受上爵......宗室非有军功论,不得为属籍。......有功者显荣,无功者虽富无所芬华。 ——《史记·商君列传》

1.中国古代选官制度的发展演变

材料一

西周

战国

世卿世禄制

依据出身

军功爵制

依据战功

材料三 “孝悌,天下之大顺也;力田,为生之本也;.....廉吏,民之表也。朕甚嘉此二、三大夫之行。”

——《汉书》

汉朝

察举制

依据品行

材料四 今立中正,定九品,高下任意,荣辱在手。操人主之威福,夺天朝之权势。……随世兴衰,不顾才实,衰者削下,兴者扶上,一人之身,旬日异状。……是以上品无寒门,下品无势族……愚臣以为罢中正,除九品,弃魏氏之弊法,立一代之美制。

——房玄龄等《晋书》卷四五《刘毅传》

西周

战国

世卿世禄制

依据出身

军功爵制

依据战功

汉朝

察举制

依据品行

魏晋

九品中正制

依据门第

隋唐

科举制

依据才能

1905年

废除

时代背景

①隋统一后,士族制度极端腐朽,士人衰落

②庶族地主发展成为一种重要的社会政治力量,参与政权。

【历史解释】——科举制

——以考试来选官的制度。由于采用分科取士的办法,所以叫做科举。隋文帝时用分科考试的办法选拔人才,隋炀帝时设进士科,科举制正式确立。唐朝完善,成为中央统一分科、定期举行、自由报考、择优录取、标准客观的考试选官制度,历代沿用,明清时期八股取士的方式束缚了人们的思想,1905年废除。

2.科举制

太宗皇帝真长策,赚得英雄尽白头

春风得意马蹄疾,

一日看尽长安花

材料一 贫苦子弟,类皆廉谨自勉,埋首窗下……即纨绔子弟,亦知苦读,以获科第,否则虽富不荣……因此之故,前清时代,无分冬夏,几于书声遍野,夜静三更,钻研制义。是皆科举鼓励之功有甚于今日十万督学之力也。

——邓嗣禹《中国考试制度史》

材料二(科举制)西国莫不慕之,近代渐设考试以取人才,而为学优则仕之举。今英、法、美均已见端,将来必至推广。

——丁韪良《西学考略》

合作探究

根据材料,结合教材分析科举制的积极影响。

合作探究

科举制的影响:

明清之后,八股取士禁锢思想,忽视实用性,阻碍了近代知识分子开眼看世界,造成中国落后于西方。

打破世家大族对仕途的垄断;

促进社会重学风气的形成;

提高官员文化素质;

扩大统治的社会基础;

促进社会稳定;

被西方国家借鉴。

二、机构分工效率好,三省六部青史赞

——中央决策和行政体系日臻完备

三公九卿制

秦朝

1.秦到隋唐中枢机构的变革

汉

汉承秦制

中外朝制度

魏晋

南北朝

三省“萌芽”

隋唐

三省六部制

……

君权加强 相权削弱

皇 帝

门下省

尚书省

中书省

(起草诏令)

(封驳审议)

(负责 执行)

吏部

户部

礼部

兵部

刑部

工部

①

②

③

⑤

探究三省六部制的运作

?

宰相之职

(政事堂)

官吏任免

户籍、财政

礼仪、

科举、

外交

军事

刑狱

营造、水利

特点:三省长官共议国事,执宰相之职。职权分工明确,彼此制约,机构分工上提高工作效率。。

2.三省六部制

同学们,在我们学校旁边南渡江上的“金江水电站”, 如果是在唐太宗时期建设,按照当时制度规定其运作程序应该是怎样的呢?

中书省→门下省→尚书省→工部

情景模拟

金江水电站

材料一 (唐太宗)以天下之广、四海之众,千端万绪,须合变通,皆委百司商量、宰相筹划,于事稳便,方可奏行。岂得以一日万机,独断一人之虑也。且日断十事,五条不中,中者信善:其如不中者何?以日继月,乃至累年,乖谬既多,不亡何待! ——《贞观政要论政体》

【史料解析】——分析三省六部制的影响

材料二 中国帝制时代的政治体制……在唐代“在三省体制下,决策不再是单纯的皇帝个人行为,皇帝的最后决定权包含在政务运行的程式中”。

——刘后滨《唐代中书门下体制下的三省机构与职权》

三省六部制的影响

三省六部制的确立和完善,是中国官制史上的重大变革。

相权被分割,避免权臣独揽大权,有利于加强皇权,同时减少皇帝独断造成的决策失误。

中国官制史上的重大变革!!!

三、唯以资产为宗,不以丁身为本

——赋税制度的日趋完好

1.春秋到唐代赋税制度的变革

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}朝代

特征

制度

变革

春秋末

汉朝

魏晋

隋—

唐初

唐中期

履亩而税

初税亩

三十而税一

编户制度

定额租调

租调制

均田制

租庸调制

两税法

只问丁身,不问财产

唯以资产为宗,不以丁身为本

度地而税

度人而税

度财而税

国家对农民的人身控制逐渐放松

a、成年男子每年向官府缴纳一定的谷物

——“租”

b、缴纳定量的绢和布

——“调”

c、不去服役,可用纳绢或布代役

——“庸”

2.两税法

史料阅读

史书这样概括两税法的实行背景:

唐初赋敛之法曰租庸调……玄宗之末,版籍浸坏,多非其实。及至德兵起,所在赋敛,迫趣(cM)取办,无复常准。赋敛之司增数而莫相统摄,各随意增科,自立色目,新故相仍,不知纪极。民富者丁多,率为官为僧以免课役,而贫者丁多无所伏匿,故上户优而下户劳。吏因缘蚕食,旬输月送,不胜困弊,率皆逃徙为浮户,其土著百无四五。至是,炎建议作两税法。先计州县每岁所应费用及上供之数而赋于人,量出以制入。户无主客,以现居为簿,人无丁中 ,以贫富为差。为行商者,在所州县税三十之一,使与居者均,无侥利 。居人之税,秋、夏两征之。其租庸调、杂徭 悉省。

——《资治通鉴》卷226

背景:土地兼并严重,均田制崩溃,户口不实,贫 富两极分化,国家财政紧张。

实行:780年,唐德宗接受宰相杨炎的建议,实行两税法。

内容:以原有的地税和户税为主,统一各项税收而制定的新税法;一年分夏季和秋季两次纳税。

特征:“唯以资产为宗,不以丁身为本”。

唐德宗李适和群臣商议宰相杨炎“两税法”场景

两税法基本概况

【问题探究】——聚焦两税法

两税法推行后,有人批评说:

每州各取大历中一年科率钱谷数最多者,便为两税定额,此乃采非法之权令以为经制,总无名之暴赋以立恒规。

——陆贽《翰苑集》卷22《中书奏议·均节赋税恤百姓第一条》

诗人白居易则写出如下诗句:

国家定两税,本意在忧人。厥初防其淫,明敕内外臣:税外加一物,皆以枉法论。奈何岁月久,贪吏得因循,浚我以求宠,敛索无冬春。织绢未成匹,缲丝未盈斤,里胥迫我纳,不许暂逡巡……昨日输残税,因窥官库门。缯帛如山积,丝絮如云屯,号为羡余物,随月献至尊。夺我身上暖,买尔眼前恩。进入琼林库,岁久化为尘。——《白居易集》卷2《重赋》

阅读上述资料,结合所学知识,谈谈你对两税法利弊的认识。

两税法利弊

利:两税法简化税收名目,扩大收税对象,保证国家的财政收入。它“唯以资产为宗,不以丁身为本”,改变了自战国以来以人丁为主的赋税制度,减轻了政府对农民的人身控制。

弊:大地主隐瞒财产,把赋税转嫁到农民身上,政府征收额外杂税,农民负担沉重。土地兼并不再受限制,越来越严重。

“坚持不忘初心、继续前进,就要坚持中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信,坚持党的基本路线不动摇,不断把中国特色社会主义伟大事业推向前进。”

《习近平在庆祝中国共产党成立95周年大会上的讲话》(2016年7月1日)

在全面深化改革,实现中华民族伟大复兴的进程中,我们要始终坚持“制度自信”不动摇。

知识框架

一、春风得意马蹄疾,一日看尽长安花 ——选官制度的成熟与完善

三、唯以资产为宗,不以丁身为本 ——赋税制度的日趋完好

二、机构分工效率好,三省六部青史赞 ——中央决策和行政体系日臻完备

2.两税法

1.春秋到唐代赋税制度的变革

2.三省六部制

1.秦到隋唐中枢机构的变革

1.中国古代选官制度的发展演变

2.科举制

课堂测试

1.孙中山曾说:“现在各国的考试制度,差不多都是学英国的。穷流溯源,英国的考试制度,原来是从我们中国学过去的。”他所说的这种考试制度在我国正式诞生于( )

A.隋文帝时期?B.隋炀帝时期?C.唐太宗时期D.武则天时期

2.进士科始于隋大业中,盛于贞观、永微之际。”“进士科”的作用是( )?A.巩固了西周统治?B.改善了选官制度C.加强了经济交流?D.妨碍了中外往外

B

B

3.著名学者钱穆认为,唐代“在三省体制下,决策不再是单纯的皇帝个人行为,皇帝的最后决定权包含在政务运行的程式中”。钱穆先生的观点是( )

A.唐朝专制皇权进一步加强??????????B.唐朝三省相互牵制

C.唐朝皇帝还未拥有足够的专制权力??????D.唐朝实行集体决策机制

4.唐代中枢机构中书省、尚书省和门下省的精细分工体现了( )?

A.施政观念上的民主追求?????????????B.剥夺相权的创新设计

C.行政运作程序的有效制衡????????????D.弱化君权的重要进步

5.唐朝中后期,实行两税法的主要意图是( )

A.改变过去以人丁为主的征税标准 B.放松国家对人民的人身控制

C.解决财政困难,增加政府财政收入 D.抑制土地兼并

A

C

C

(2012江苏单科)著名学者余英时指出:科举不是一个单纯的考试制度,它将社会结构紧密地联系了起来,形成一个多面互动的整体,一直发挥着无形的统合功能。阅读下列材料:

材料一 科举之善,在能破朋党之私。……前此选举,皆权在举之之人,士有应举之才,而举不之及,夫固无如之何。即可(科举)……不能应试者,有司虽欲徇私举之而不得;苟能应试,终必有若干人可以获举也。此实选举之官徇私舞弊之限制。 ——吕思勉《中国制度史》

材料二 渐渐地,这些考试(指科举)开始集中于文学体裁和儒家正统观念,最后的结果是形成一种制度,为中国提供了一种赢得欧洲人尊敬和羡慕的、有效稳定的行政管理。……只要中国仍相对地孤立在东亚,它就会继续提供稳定性和连续性。 ——[美]斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料三 作为一种上千年的文化存在,科举显然有其客观的历史合理性,否则我们就无法解释其存在的持久性。……科举的创新之处就在不仅为社会底层的知识分子提供了持续流动的可能,而且将其制度化。……科举制度的最大合理性在于它那“朝为田舍郎,暮登天子堂”式的“机会均等”……的机制,对知识分子的社会心理是一种塑造,客观上激励了个人的奋斗精神。 ——薛明扬《中国传统文化概论》

请回答:

(1)据材料一,结合所学知识,指出汉晋时期的选官制度,并通过与上述选官制度的比较,说明科举制的历史进步性。(7分)

(2)据材料二,结合所学知识,说明科举制所具有的政治、思想以及整体的统合功能。(3分)

(3)据材料三,说明科举制对于现代人才选拔的历史借鉴价值。(3分)

答案:选官制度:察举制;九品中正制。

答案:功能:加强中央集权;保证儒家思想成为主流(正统);维护文明的稳定性和连续性。

答案:借鉴价值:人才流动机制;客观公平理念;人才激励机制。

谢谢指导

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进