6 将相和 课件(56张)

图片预览

文档简介

6 将相和

司马迁,字子长,夏阳(今陕西韩城南)人,西汉史学家、文学家、思想家。

代表作:《史记》。

人物简介

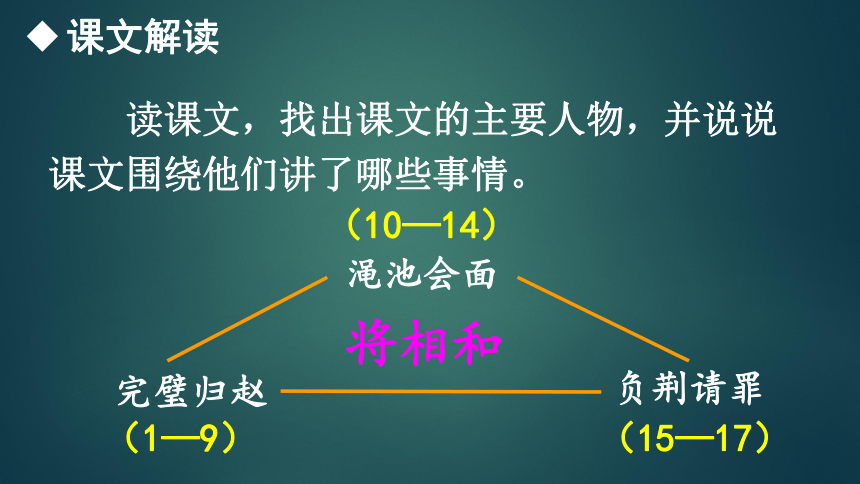

读课文,找出课文的主要人物,并说说课文围绕他们讲了哪些事情。

渑池会面

(10—14)

完璧归赵

(1—9)

负荆请罪

(15—17)

将相和

课文解读

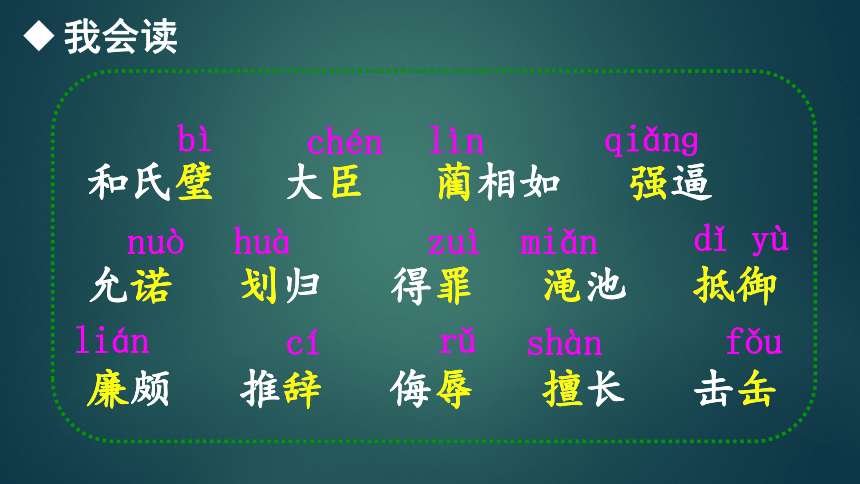

和氏璧 大臣 蔺相如 强逼

允诺 划归 得罪 渑池 抵御

廉颇 推辞 侮辱 擅长 击缶

和氏璧 大臣 蔺相如 强逼

允诺 划归 得罪 渑池 抵御

廉颇 推辞 侮辱 擅长 击缶

bì

chén

nuò

我会读

qiǎnɡ

huà

miǎn

lìn

dǐ yù

lián

cí

rǔ

shàn

fǒu

zuì

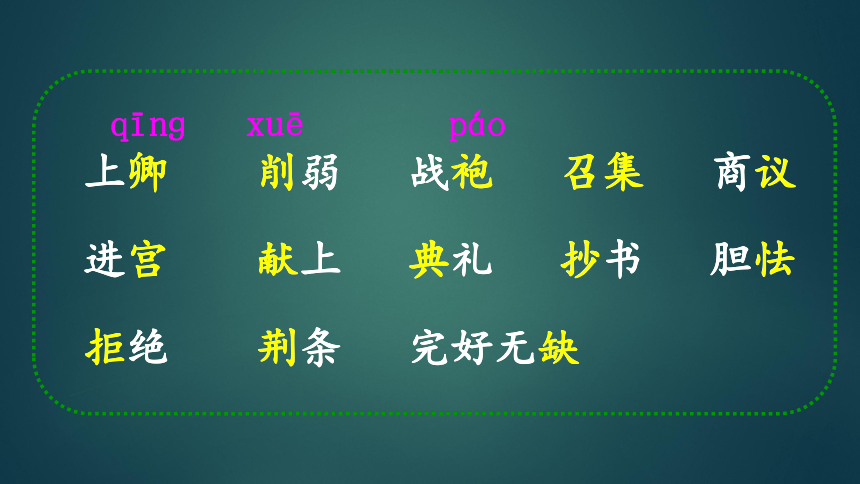

上卿 削弱 战袍 召集 商议

进宫 献上 典礼 抄书 胆怯

拒绝 荆条 完好无缺

上卿 削弱 战袍 召集 商议

进宫 献上 典礼 抄书 胆怯

拒绝 荆条 完好无缺

xuē

páo

qīnɡ

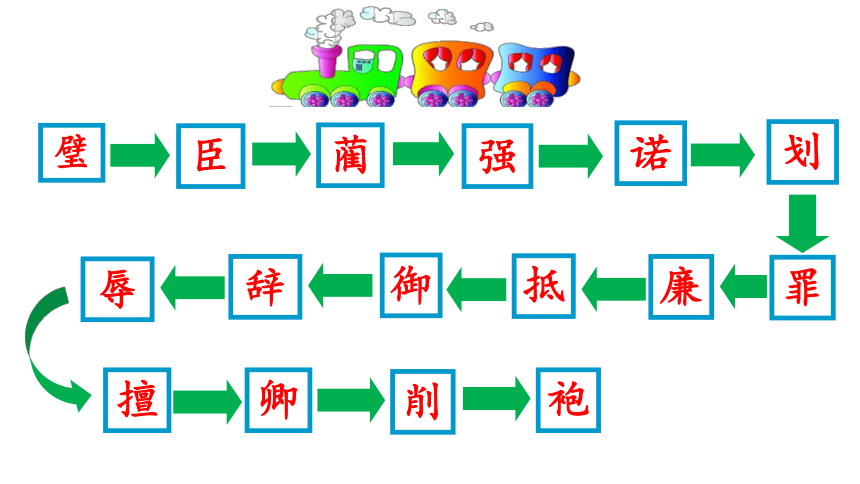

璧

臣

蔺

罪

廉

抵

擅

强

御

卿

削

诺

辞

划

辱

袍

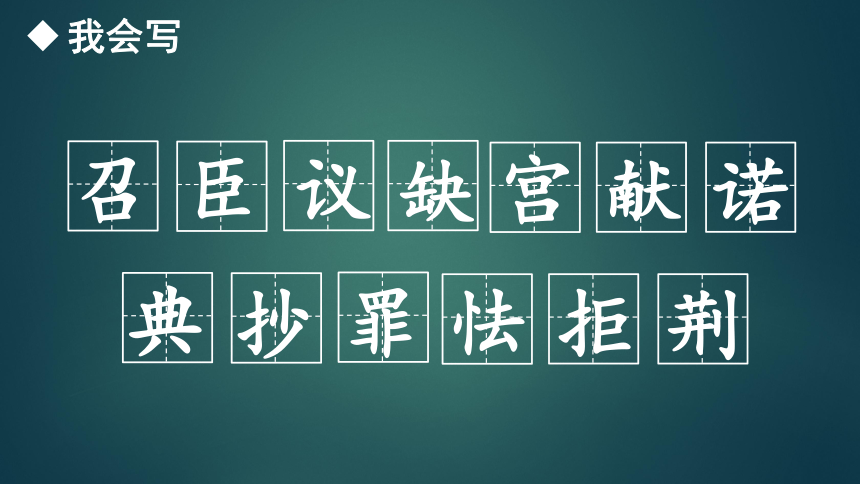

我会写

召

臣

议

宫

献

诺

典

抄

怯

拒

荆

罪

缺

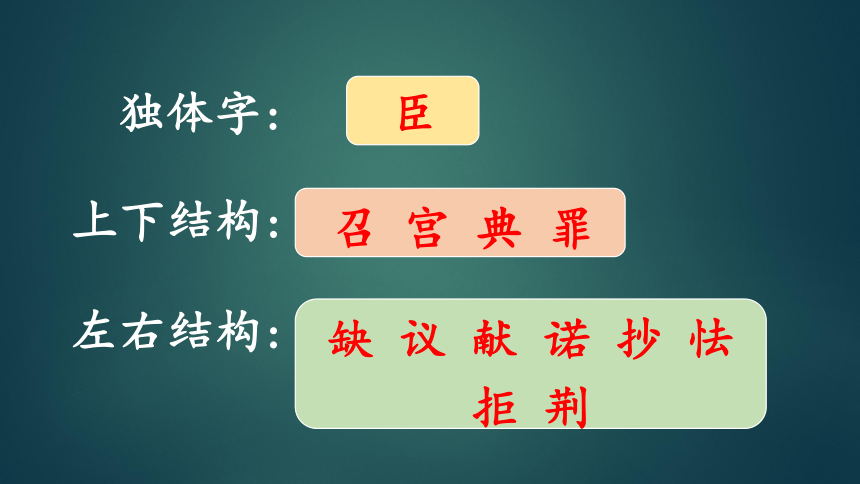

独体字:

臣

上下结构:

召 宫 典 罪

左右结构:

缺 议 献 诺 抄 怯 拒 荆

A.理亏 B.无价之宝 C.同心协力 D.绝口不提

理由不足,(行为)不合道理。 ( )

指回避事实;拒不开口。 ( )

统一认识,共同努力。 ( )

指极珍贵的东西。 ( )

A

D

C

B

词语解释

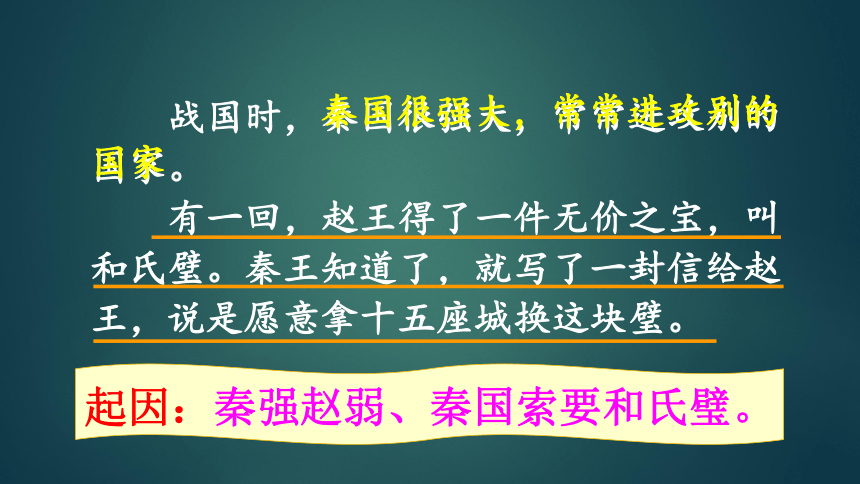

默读课文第1—9自然段,讨论:“完璧归赵”这个故事是怎么发生的?经过怎样?结果又如何呢?画出相关语句。

战国时,秦国很强大,常常进攻别的国家。

有一回,赵王得了一件无价之宝,叫和氏璧。秦王知道了,就写了一封信给赵王,说是愿意拿十五座城换这块璧。

秦国很强大,常常进攻别的

国家

起因:秦强赵弱、秦国索要和氏璧。

经过:

蔺相如出使秦国

识破秦王骗宝面目

巧设计谋完璧归赵

再读第1—9自然段,说说蔺相如是如何识破秦王骗宝面目的?

蔺相如到了秦国,进宫见了秦王,献上和氏璧。秦王双手捧住璧,一边看一边称赞,绝口不提十五座城的事。

暴露秦王骗宝的丑恶嘴脸

双手捧住璧

绝口不提

面对秦王的不守信,蔺相如是如何做的?

巧设计谋要回和氏璧

理直气壮谈条件

争取时间送回和氏璧

人和和氏璧都安全回国

阅读课文,找出蔺相如说的话读一读,注意人物的语气和情感,说一说你从中体会到蔺相如是个怎样的人。

1.秦王绝口不提十五座城的事的时候:

“这块璧有点儿小毛病,让我指给您看。”

机智

2.秦王把和氏璧交给蔺相如后:

他怒发冲冠,说:“我看您并不想交付十五座城。现在璧在我手里,您要是强逼我,我的脑袋就和璧一起撞碎在这柱子上!”

勇敢无畏,才智过人

理由充分,说话有气势

蔺相如为什么要提出举行典礼呢?

原因二:争取时间暗度陈仓,把和氏璧送回赵国。

原因一:让更多的人知道秦王不守信,以城换璧的事是假的,赢得舆论支持。

为人谨慎,考虑周全

3.举行典礼时:

“秦国的国君历来不守信用,我怕有负赵王所托,已经让人把和氏璧送回赵国了。如果您有诚意,先把十五座城交给我国,我国马上派人把璧送来。我们怎么敢为了一块璧而得罪强大的秦国呢?我知道欺骗了您是死罪,您可以杀了我,但请好好考虑我的话。”

1.和氏璧已经送回赵国了。

2.秦王没有办法,只得客客气气地把 蔺相如送回赵国。

结果:完璧归赵

3.蔺相如立了功,赵王封他做上大夫。

起因:秦王约赵王在渑池会见。

胆怯,不敢去。

众人对“渑池会面”是什么态度?读课文,说一说。

赵王

对秦王不能示弱,还是去的好。

蔺相如

廉颇

为了应对“渑池会面”,赵国做了什么准备?为什么要这么写?

但蔺相如和大将军廉颇认为对秦王不能示弱,还是去的好,赵王才决定动身,让蔺相如随行。廉颇带着军队送他们到边境上,作好了抵御秦军的准备。

为后文秦王放赵王回国埋下伏笔。

秦王:

蔺相如:

要赵王鼓瑟

让秦王击缶

蔺相如为了让秦王击缶,他是怎么做的?

经过:

以其人之道还治其人之身

“赵王听说秦王擅长秦国的音乐,希望您能击缶助兴。”

蔺相如再次上前要求,秦王还是拒绝。

蔺相如说:“您现在离我只有五步远。如果您不答应,我就跟您同归于尽!”

秦王被逼得没办法,只好敲了一下缶。

蔺相如也叫人记录下来,说在渑池会上,秦王为赵王击缶。

出言要求

书面记录

行动威逼

1.(秦王)不敢拿赵王怎么样,只好让赵王回去。

结果:

2.蔺相如在渑池会上又立了功。赵王封蔺相如为上卿,职位比廉颇还高。

蔺相如被封为上卿

完璧归赵

蔺相如被封为上大夫

蔺相如职位比廉颇还高

廉颇不服

渑池会面

起因:

读一读课文,说说蔺相如是怎么面对廉颇的挑衅的。

1.蔺相如听说了,就

2.有一天,蔺相如坐车出去,远远看见廉

颇过来了,他

赶紧叫车夫把车往回赶。

请病假不上朝,免得

跟廉颇见面。

经过:

蔺相如这样做是因为害怕廉颇吗?

“秦王我都不怕,还会怕廉将军吗?秦王之所以不敢进攻我们赵国,就是因为有我们两个人在。如果我们俩闹不和,就会削弱赵国的力量,秦国必然乘机来攻打我们。我之所以避着廉将军,为的是我们赵国啊!”

以国家利益为重,为国着想

顾大局,识大体

廉颇听了蔺相如的话是什么反应?蔺相如面对廉颇的道歉又是怎么做的?

廉颇:

蔺相如:

脱下战袍,背上绑着荆条,到蔺相如门上请罪。

连忙出来迎接。

诚恳、坦率、直爽

宽容、大度

结果:

★将相和好的原因是什么?

表面原因:蔺相如的博大胸襟和廉颇的勇于认错、知错就改。

实际原因:共同的爱国思想,共同的认识:将相和则国家安。

完璧归赵

秦王企图骗璧

将相和

结构梳理

蔺相如智斗秦王

完璧归赵,封大夫

渑池会面

秦王要求赵王鼓瑟

蔺相如逼秦王击缶

蔺相如再立功,封上卿

负荆请罪

廉颇不服欲羞辱

蔺相如回避退让

负荆请罪将相和

智勇双全

维护尊严

顾全大局

以国为重

品德高尚

知错能改

精神可嘉

本文以秦赵两国的矛盾为背景,通过“完璧归赵”“渑池会面”“负荆请罪”三个故事,赞扬了蔺相如勇敢机智、不畏强暴、顾大局识大体的可贵品质,也赞扬了廉颇勇于改过的精神。

课堂小结

《史记》

中国历史上第一部纪传体通史,记载了从上古黄帝时代到汉武帝年间长达三千多年的历史,比较全面且深刻地反映了我国古代的社会面貌和风土人情,对后世史学研究影响深远。《史记》既是一部很有价值的史学著作,又是一部优秀的文学著作,被鲁迅先生誉为“史家之绝唱,无韵之离骚”。

拓展延伸

一、为加点字选择正确的读音,画“√”。

蔺相如(lìn lìnɡ) 允诺(nuò ruò)

渑池(mǐn miǎn) 上卿(qīn qīnɡ)

胆怯(qiè què) 击缶(fǒu fǒ)

√

√

√

√

√

√

随堂练习

二、按要求写句子。

1.秦王真的拿十五座城来换。

我把璧交给他。(用关联词合成一句话)

如果秦王真的拿十五座城来换,我就把璧交给他。

2.秦王我都不怕,还会怕廉将军吗?(改

为陈述句)

秦王我都不怕,不会怕廉将军。

三、阅读下面的短文,并回答问题。

相传在春秋时期的楚国,有个叫卞和的人,在楚山中拾到一块璞玉(即未经过加工的美玉),把它奉献给了楚厉王。厉王就叫辨别玉的专家来鉴定,鉴定的结果说是石头。厉王大怒,认为卞和在欺骗、戏弄自己,就以欺君之罪,砍掉了卞和的左脚。不久,厉王死了,武王即位,卞和又把这块璞玉奉献给武王。武王叫辨别玉的专家来鉴定,结果同样说是石头,武王以欺君之罪,

砍掉了卞和的右脚。武王死后,文王即位。卞和抱着璞玉到楚山下大哭,哭了三天三夜。眼泪哭干了,最后哭出了血。文王听说后,就派人问他,说:“天下被砍掉脚的人很多,都没有这样痛苦,你为什么哭得这样悲伤呢?”卞和回答说:“我不是为我的脚被砍掉而悲伤痛哭,我所悲伤的是有人竟把宝玉说成是石头,给忠贞的人扣上欺骗的罪名。”文王于是就派人对这块璞玉进行加工,果然是一块罕见的宝玉。于是就把这块宝玉命名为“和氏璧”。

由于这块宝玉的珍奇,加之来历的不平凡,因此,它便成了世间所公认的至宝,价值连城。这也是秦王不惜以15座城为诱饵来骗取“和氏璧”的原因所在。

1.卞和把玉献给厉王、武王,为什么他们砍

掉卞和的脚?

因为他们请人鉴定的结果是石头,厉王、武王都认为卞和在欺骗、戏弄自己。

2.为什么将这块玉命名为“和氏璧”?

这块宝玉是春秋时期楚人卞和在楚山中所得,卞和为了献玉,先后被两位君王砍掉左、右脚,后来楚文王发现这块“石头”果真是美玉,为卞和的忠诚所感动。于是,把这块宝玉命名为“和氏璧”。

3.从卞和献玉这件事,我们可以看出卞和具有怎样的特点?

忠贞、执着。

课后习题参考答案

你读这篇课文用了几分钟?了解了哪些内容?和同学交流自己的阅读体会。

老师指导:本文篇幅较长,阅读时间大概在15—20分钟。大家平时要多注意提高自己的阅读速度。圈画关键词句、抓住中心句来了解段落和文章大意,边读文章边进行合理的情节推测等,综合运用各种方法提高自己的阅读速度。读完本文要和同学交流一下。

交流示例:

读完本文我知道了文中有蔺相如和廉颇这两个主要人物。

读这篇课文的时候,“渑池”的“渑”这个字我不认识,就直接跳过去了。

读下面这段话的时候,你一眼看到了多少内容?

秦国的国君历来不守信用,我怕有负赵王所托,已经让人把和氏璧送回赵国了。如果您有诚意,先把十五座城交给我国,我国马上派人把璧送来。我们怎么敢为了一块璧而得罪强大的秦国呢?

老师指导:这道题是通过两个同学交流阅读情况,来指导我们在阅读中要做到连词成句地读,尽可能扩大视域。如,读“秦国的国君历来不守信用”一句时,能一眼看到一整句话就比看到“秦国的国君”要快得多。

根据下面的提示,用自己的话说说课文的主要内容。

完璧归赵

渑池会面

负荆请罪

参考答案:战国时,赵国人蔺相如奉命出使秦国,不辱使命,完璧归赵;又陪同赵王赴秦王设下的渑池会面,使赵王免受侮辱。为奖励蔺相如的汗马功劳,赵王封蔺相如为

上卿。老将廉颇对此不服,而故意向蔺相如挑衅,蔺相如以国家大局为重,始终忍让,并向门客们解释自己忍让的原因。廉颇听了蔺相如的话后,向蔺相如负荆请罪。于是将相和好,共同辅国,国家无恙。

蔺相如、廉颇给你留下了怎样的印象?结合具体事例说一说。

参考答案:蔺相如给我留下的印象如下:

(1)“完璧归赵”这个故事中,蔺相如临行前与赵王交流时“想了一会儿”,说明他行事谨慎,可见其沉着、冷静;面对秦王的贪婪,他先是不动声色,捧璧在手,

之后“怒发冲冠”,不惜以头撞柱,最后送璧回国后,他“大大方方”地应对秦王,可见其机智勇敢、足智多谋。

(2)“渑池会面”这个故事中,蔺相如看到秦王侮辱赵王,生气极了,可见他是一个有血性、重义气的忠臣;欲与秦王“同归于尽”的行为,可见其勇敢无畏。

(3)“负荆请罪”这个故事中,蔺相如为避免与廉颇发生直接冲突,就“请病假不上朝”“把车往回赶”,还与手下人进行了一番推心置腹的交流,可见其有顾全大局的开阔胸襟。

廉颇给我留下的印象如下:

(1)廉颇的语言与蔺相如的相比,“我廉颇……他蔺相如……”体现的是一员武将的骄傲和直率。

(2)当听说蔺相如避而不见的理由时,他果断登门负荆请罪,表现出知错就改的豁达。

(3)“渑池会面”这个故事中,在写蔺相如的同时,还写了廉颇在边境上做好了抵御秦军的准备,这也是秦王不敢太放肆的原因。

选做题

选一些词语或句子写在卡片上,比一比,看谁能一眼看完卡片上的所有内容。

老师指导:同学们可以分成几组,一部分同学负责出示卡片,一部分同学负责看卡片,一部分同学负责计时。每进行完一轮比

赛后三组同学互换工作,直到每个人都看过卡片。最后评出看卡片最快的人,让他同大家分享自己快速阅读的方法,大家共同学习。

课后作业

课外阅读:既然将相和同心协力保赵国,为什么最终赵国还是被秦国灭亡了?

写一件发生在同学、朋友之间的团结友爱的故事,要写清楚故事的前因后果。

司马迁,字子长,夏阳(今陕西韩城南)人,西汉史学家、文学家、思想家。

代表作:《史记》。

人物简介

读课文,找出课文的主要人物,并说说课文围绕他们讲了哪些事情。

渑池会面

(10—14)

完璧归赵

(1—9)

负荆请罪

(15—17)

将相和

课文解读

和氏璧 大臣 蔺相如 强逼

允诺 划归 得罪 渑池 抵御

廉颇 推辞 侮辱 擅长 击缶

和氏璧 大臣 蔺相如 强逼

允诺 划归 得罪 渑池 抵御

廉颇 推辞 侮辱 擅长 击缶

bì

chén

nuò

我会读

qiǎnɡ

huà

miǎn

lìn

dǐ yù

lián

cí

rǔ

shàn

fǒu

zuì

上卿 削弱 战袍 召集 商议

进宫 献上 典礼 抄书 胆怯

拒绝 荆条 完好无缺

上卿 削弱 战袍 召集 商议

进宫 献上 典礼 抄书 胆怯

拒绝 荆条 完好无缺

xuē

páo

qīnɡ

璧

臣

蔺

罪

廉

抵

擅

强

御

卿

削

诺

辞

划

辱

袍

我会写

召

臣

议

宫

献

诺

典

抄

怯

拒

荆

罪

缺

独体字:

臣

上下结构:

召 宫 典 罪

左右结构:

缺 议 献 诺 抄 怯 拒 荆

A.理亏 B.无价之宝 C.同心协力 D.绝口不提

理由不足,(行为)不合道理。 ( )

指回避事实;拒不开口。 ( )

统一认识,共同努力。 ( )

指极珍贵的东西。 ( )

A

D

C

B

词语解释

默读课文第1—9自然段,讨论:“完璧归赵”这个故事是怎么发生的?经过怎样?结果又如何呢?画出相关语句。

战国时,秦国很强大,常常进攻别的国家。

有一回,赵王得了一件无价之宝,叫和氏璧。秦王知道了,就写了一封信给赵王,说是愿意拿十五座城换这块璧。

秦国很强大,常常进攻别的

国家

起因:秦强赵弱、秦国索要和氏璧。

经过:

蔺相如出使秦国

识破秦王骗宝面目

巧设计谋完璧归赵

再读第1—9自然段,说说蔺相如是如何识破秦王骗宝面目的?

蔺相如到了秦国,进宫见了秦王,献上和氏璧。秦王双手捧住璧,一边看一边称赞,绝口不提十五座城的事。

暴露秦王骗宝的丑恶嘴脸

双手捧住璧

绝口不提

面对秦王的不守信,蔺相如是如何做的?

巧设计谋要回和氏璧

理直气壮谈条件

争取时间送回和氏璧

人和和氏璧都安全回国

阅读课文,找出蔺相如说的话读一读,注意人物的语气和情感,说一说你从中体会到蔺相如是个怎样的人。

1.秦王绝口不提十五座城的事的时候:

“这块璧有点儿小毛病,让我指给您看。”

机智

2.秦王把和氏璧交给蔺相如后:

他怒发冲冠,说:“我看您并不想交付十五座城。现在璧在我手里,您要是强逼我,我的脑袋就和璧一起撞碎在这柱子上!”

勇敢无畏,才智过人

理由充分,说话有气势

蔺相如为什么要提出举行典礼呢?

原因二:争取时间暗度陈仓,把和氏璧送回赵国。

原因一:让更多的人知道秦王不守信,以城换璧的事是假的,赢得舆论支持。

为人谨慎,考虑周全

3.举行典礼时:

“秦国的国君历来不守信用,我怕有负赵王所托,已经让人把和氏璧送回赵国了。如果您有诚意,先把十五座城交给我国,我国马上派人把璧送来。我们怎么敢为了一块璧而得罪强大的秦国呢?我知道欺骗了您是死罪,您可以杀了我,但请好好考虑我的话。”

1.和氏璧已经送回赵国了。

2.秦王没有办法,只得客客气气地把 蔺相如送回赵国。

结果:完璧归赵

3.蔺相如立了功,赵王封他做上大夫。

起因:秦王约赵王在渑池会见。

胆怯,不敢去。

众人对“渑池会面”是什么态度?读课文,说一说。

赵王

对秦王不能示弱,还是去的好。

蔺相如

廉颇

为了应对“渑池会面”,赵国做了什么准备?为什么要这么写?

但蔺相如和大将军廉颇认为对秦王不能示弱,还是去的好,赵王才决定动身,让蔺相如随行。廉颇带着军队送他们到边境上,作好了抵御秦军的准备。

为后文秦王放赵王回国埋下伏笔。

秦王:

蔺相如:

要赵王鼓瑟

让秦王击缶

蔺相如为了让秦王击缶,他是怎么做的?

经过:

以其人之道还治其人之身

“赵王听说秦王擅长秦国的音乐,希望您能击缶助兴。”

蔺相如再次上前要求,秦王还是拒绝。

蔺相如说:“您现在离我只有五步远。如果您不答应,我就跟您同归于尽!”

秦王被逼得没办法,只好敲了一下缶。

蔺相如也叫人记录下来,说在渑池会上,秦王为赵王击缶。

出言要求

书面记录

行动威逼

1.(秦王)不敢拿赵王怎么样,只好让赵王回去。

结果:

2.蔺相如在渑池会上又立了功。赵王封蔺相如为上卿,职位比廉颇还高。

蔺相如被封为上卿

完璧归赵

蔺相如被封为上大夫

蔺相如职位比廉颇还高

廉颇不服

渑池会面

起因:

读一读课文,说说蔺相如是怎么面对廉颇的挑衅的。

1.蔺相如听说了,就

2.有一天,蔺相如坐车出去,远远看见廉

颇过来了,他

赶紧叫车夫把车往回赶。

请病假不上朝,免得

跟廉颇见面。

经过:

蔺相如这样做是因为害怕廉颇吗?

“秦王我都不怕,还会怕廉将军吗?秦王之所以不敢进攻我们赵国,就是因为有我们两个人在。如果我们俩闹不和,就会削弱赵国的力量,秦国必然乘机来攻打我们。我之所以避着廉将军,为的是我们赵国啊!”

以国家利益为重,为国着想

顾大局,识大体

廉颇听了蔺相如的话是什么反应?蔺相如面对廉颇的道歉又是怎么做的?

廉颇:

蔺相如:

脱下战袍,背上绑着荆条,到蔺相如门上请罪。

连忙出来迎接。

诚恳、坦率、直爽

宽容、大度

结果:

★将相和好的原因是什么?

表面原因:蔺相如的博大胸襟和廉颇的勇于认错、知错就改。

实际原因:共同的爱国思想,共同的认识:将相和则国家安。

完璧归赵

秦王企图骗璧

将相和

结构梳理

蔺相如智斗秦王

完璧归赵,封大夫

渑池会面

秦王要求赵王鼓瑟

蔺相如逼秦王击缶

蔺相如再立功,封上卿

负荆请罪

廉颇不服欲羞辱

蔺相如回避退让

负荆请罪将相和

智勇双全

维护尊严

顾全大局

以国为重

品德高尚

知错能改

精神可嘉

本文以秦赵两国的矛盾为背景,通过“完璧归赵”“渑池会面”“负荆请罪”三个故事,赞扬了蔺相如勇敢机智、不畏强暴、顾大局识大体的可贵品质,也赞扬了廉颇勇于改过的精神。

课堂小结

《史记》

中国历史上第一部纪传体通史,记载了从上古黄帝时代到汉武帝年间长达三千多年的历史,比较全面且深刻地反映了我国古代的社会面貌和风土人情,对后世史学研究影响深远。《史记》既是一部很有价值的史学著作,又是一部优秀的文学著作,被鲁迅先生誉为“史家之绝唱,无韵之离骚”。

拓展延伸

一、为加点字选择正确的读音,画“√”。

蔺相如(lìn lìnɡ) 允诺(nuò ruò)

渑池(mǐn miǎn) 上卿(qīn qīnɡ)

胆怯(qiè què) 击缶(fǒu fǒ)

√

√

√

√

√

√

随堂练习

二、按要求写句子。

1.秦王真的拿十五座城来换。

我把璧交给他。(用关联词合成一句话)

如果秦王真的拿十五座城来换,我就把璧交给他。

2.秦王我都不怕,还会怕廉将军吗?(改

为陈述句)

秦王我都不怕,不会怕廉将军。

三、阅读下面的短文,并回答问题。

相传在春秋时期的楚国,有个叫卞和的人,在楚山中拾到一块璞玉(即未经过加工的美玉),把它奉献给了楚厉王。厉王就叫辨别玉的专家来鉴定,鉴定的结果说是石头。厉王大怒,认为卞和在欺骗、戏弄自己,就以欺君之罪,砍掉了卞和的左脚。不久,厉王死了,武王即位,卞和又把这块璞玉奉献给武王。武王叫辨别玉的专家来鉴定,结果同样说是石头,武王以欺君之罪,

砍掉了卞和的右脚。武王死后,文王即位。卞和抱着璞玉到楚山下大哭,哭了三天三夜。眼泪哭干了,最后哭出了血。文王听说后,就派人问他,说:“天下被砍掉脚的人很多,都没有这样痛苦,你为什么哭得这样悲伤呢?”卞和回答说:“我不是为我的脚被砍掉而悲伤痛哭,我所悲伤的是有人竟把宝玉说成是石头,给忠贞的人扣上欺骗的罪名。”文王于是就派人对这块璞玉进行加工,果然是一块罕见的宝玉。于是就把这块宝玉命名为“和氏璧”。

由于这块宝玉的珍奇,加之来历的不平凡,因此,它便成了世间所公认的至宝,价值连城。这也是秦王不惜以15座城为诱饵来骗取“和氏璧”的原因所在。

1.卞和把玉献给厉王、武王,为什么他们砍

掉卞和的脚?

因为他们请人鉴定的结果是石头,厉王、武王都认为卞和在欺骗、戏弄自己。

2.为什么将这块玉命名为“和氏璧”?

这块宝玉是春秋时期楚人卞和在楚山中所得,卞和为了献玉,先后被两位君王砍掉左、右脚,后来楚文王发现这块“石头”果真是美玉,为卞和的忠诚所感动。于是,把这块宝玉命名为“和氏璧”。

3.从卞和献玉这件事,我们可以看出卞和具有怎样的特点?

忠贞、执着。

课后习题参考答案

你读这篇课文用了几分钟?了解了哪些内容?和同学交流自己的阅读体会。

老师指导:本文篇幅较长,阅读时间大概在15—20分钟。大家平时要多注意提高自己的阅读速度。圈画关键词句、抓住中心句来了解段落和文章大意,边读文章边进行合理的情节推测等,综合运用各种方法提高自己的阅读速度。读完本文要和同学交流一下。

交流示例:

读完本文我知道了文中有蔺相如和廉颇这两个主要人物。

读这篇课文的时候,“渑池”的“渑”这个字我不认识,就直接跳过去了。

读下面这段话的时候,你一眼看到了多少内容?

秦国的国君历来不守信用,我怕有负赵王所托,已经让人把和氏璧送回赵国了。如果您有诚意,先把十五座城交给我国,我国马上派人把璧送来。我们怎么敢为了一块璧而得罪强大的秦国呢?

老师指导:这道题是通过两个同学交流阅读情况,来指导我们在阅读中要做到连词成句地读,尽可能扩大视域。如,读“秦国的国君历来不守信用”一句时,能一眼看到一整句话就比看到“秦国的国君”要快得多。

根据下面的提示,用自己的话说说课文的主要内容。

完璧归赵

渑池会面

负荆请罪

参考答案:战国时,赵国人蔺相如奉命出使秦国,不辱使命,完璧归赵;又陪同赵王赴秦王设下的渑池会面,使赵王免受侮辱。为奖励蔺相如的汗马功劳,赵王封蔺相如为

上卿。老将廉颇对此不服,而故意向蔺相如挑衅,蔺相如以国家大局为重,始终忍让,并向门客们解释自己忍让的原因。廉颇听了蔺相如的话后,向蔺相如负荆请罪。于是将相和好,共同辅国,国家无恙。

蔺相如、廉颇给你留下了怎样的印象?结合具体事例说一说。

参考答案:蔺相如给我留下的印象如下:

(1)“完璧归赵”这个故事中,蔺相如临行前与赵王交流时“想了一会儿”,说明他行事谨慎,可见其沉着、冷静;面对秦王的贪婪,他先是不动声色,捧璧在手,

之后“怒发冲冠”,不惜以头撞柱,最后送璧回国后,他“大大方方”地应对秦王,可见其机智勇敢、足智多谋。

(2)“渑池会面”这个故事中,蔺相如看到秦王侮辱赵王,生气极了,可见他是一个有血性、重义气的忠臣;欲与秦王“同归于尽”的行为,可见其勇敢无畏。

(3)“负荆请罪”这个故事中,蔺相如为避免与廉颇发生直接冲突,就“请病假不上朝”“把车往回赶”,还与手下人进行了一番推心置腹的交流,可见其有顾全大局的开阔胸襟。

廉颇给我留下的印象如下:

(1)廉颇的语言与蔺相如的相比,“我廉颇……他蔺相如……”体现的是一员武将的骄傲和直率。

(2)当听说蔺相如避而不见的理由时,他果断登门负荆请罪,表现出知错就改的豁达。

(3)“渑池会面”这个故事中,在写蔺相如的同时,还写了廉颇在边境上做好了抵御秦军的准备,这也是秦王不敢太放肆的原因。

选做题

选一些词语或句子写在卡片上,比一比,看谁能一眼看完卡片上的所有内容。

老师指导:同学们可以分成几组,一部分同学负责出示卡片,一部分同学负责看卡片,一部分同学负责计时。每进行完一轮比

赛后三组同学互换工作,直到每个人都看过卡片。最后评出看卡片最快的人,让他同大家分享自己快速阅读的方法,大家共同学习。

课后作业

课外阅读:既然将相和同心协力保赵国,为什么最终赵国还是被秦国灭亡了?

写一件发生在同学、朋友之间的团结友爱的故事,要写清楚故事的前因后果。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 白鹭

- 2 落花生

- 3 桂花雨

- 4* 珍珠鸟

- 口语交际:制定班级公约

- 习作:我的心爱之物

- 语文园地

- 第二单元

- 5 搭石

- 6 将相和

- 7 什么比猎豹的速度更快

- 8 冀中的地道战

- 习作:“漫画”老师

- 语文园地

- 第三单元

- 9 猎人海力布

- 10 牛郎织女(一)

- 11*牛郎织女(二)

- 口语交际:讲民间故事

- 习作:缩写故事

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第四单元

- 12 古诗三首

- 13 少年中国说(节选)

- 14 圆明园的毁灭

- 15* 小岛

- 习作:二十年后的家乡

- 语文园地

- 第五单元

- 16 太阳

- 17 松鼠

- 习作例文

- 习作:介绍一种事物

- 第六单元

- 18 慈母情深

- 19 父爱之舟

- 20* “精彩极了”和“糟糕透了”

- 口语交际:父母之爱

- 习作:我想对您说

- 语文园地

- 第七单元

- 21 古诗词三首

- 22 四季之美

- 23 鸟的天堂

- 24* 月迹

- 习作:____ 即景

- 语文园地

- 第八单元

- 25 古人谈读书

- 26 忆读书

- 27* 我的“长生果”

- 口语交际:我最喜欢的人物形象

- 习作:推荐一本书

- 语文园地