中图版(上海用)第一册:专题12 人类活动与气候 学案(无答案)

文档属性

| 名称 | 中图版(上海用)第一册:专题12 人类活动与气候 学案(无答案) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 713.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 中图版(上海) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2020-09-15 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

人类活动与气候

【学习内容】

全球气候变暖、酸雨、臭氧洞、城市热岛与雨岛

【学习目标】

1.了解温室效应、城市热岛和雨岛效应、酸雨产生的原因。

2.了解它们对人类经济活动和生存环境带来的潜在的深刻影响,以及解决的措施。

3.培养社会责任心和使命感,培养人文精神。培养社会责任心和使命感,培养人文精神。

【学习重点】

温室效应及形成的原因。

【学习难点】

城市热岛效应。

【学习过程】

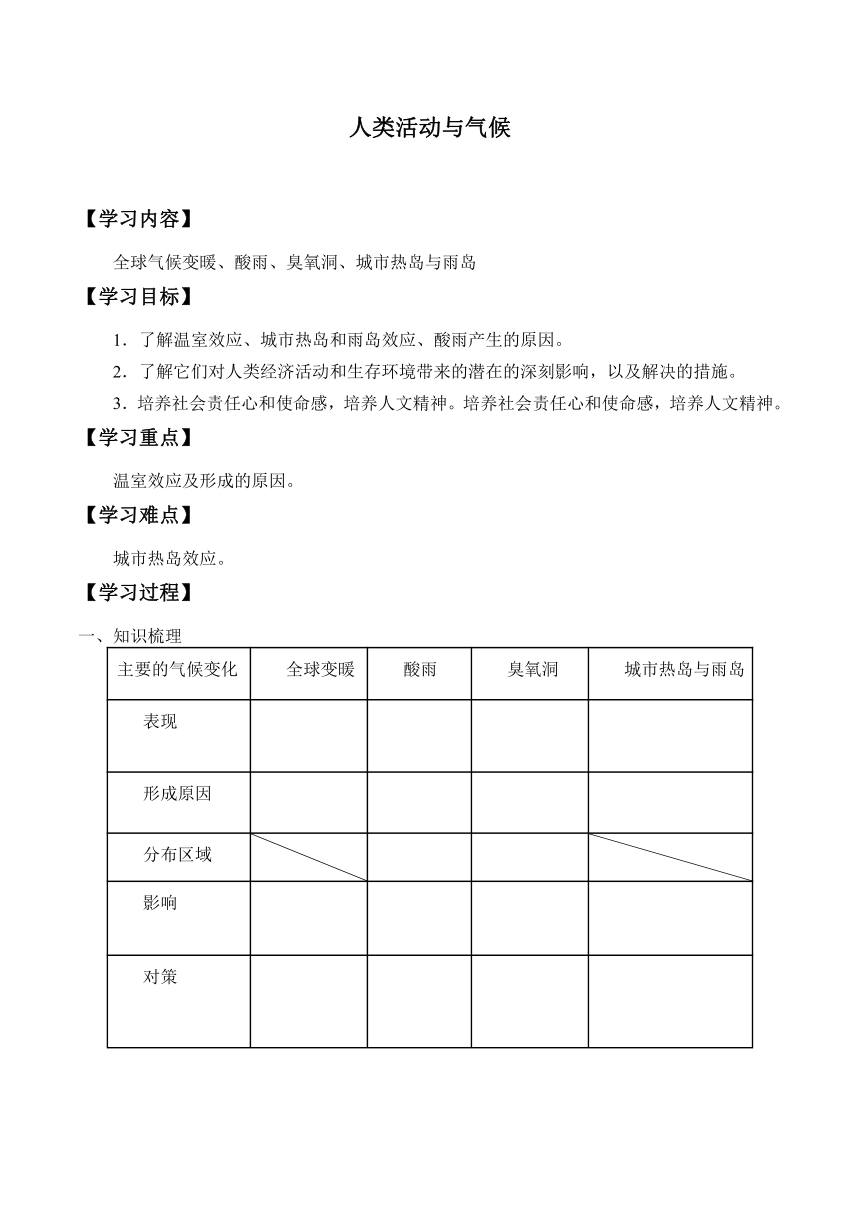

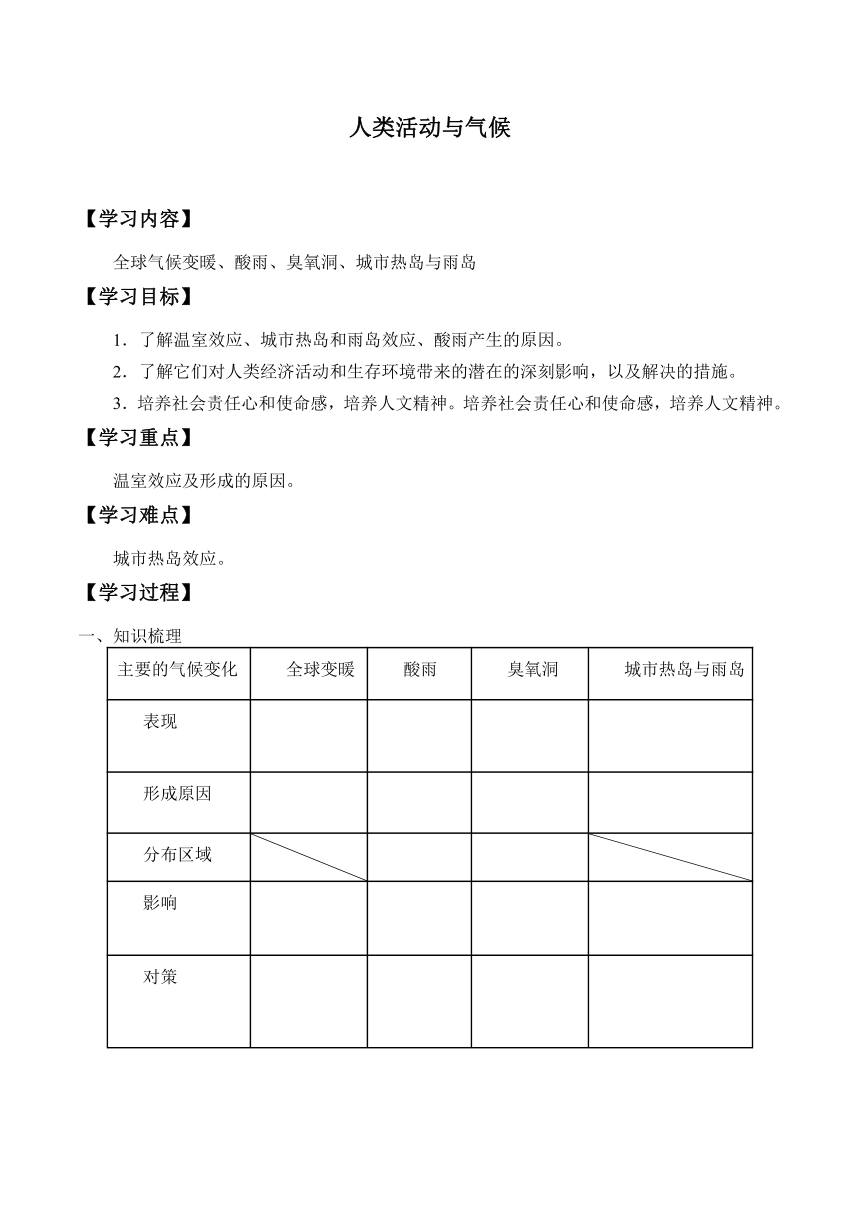

一、知识梳理

主要的气候变化

全球变暖

酸雨

臭氧洞

城市热岛与雨岛

表现

形成原因

分布区域

影响

对策

二、自主探究

1.主要的温室气体有哪些?

________________________ _ ___。

2.温室效应与全球变暖有何不同与联系?

________________________ _ ___。

3.欧洲工业主要集中在中西部英、法、德等国,为什么酸雨区的范围一直覆盖到北欧的瑞典与挪威?

________________________ _ ___。

4.全球酸雨为什么主要分布在西欧、北美和东亚三大地区?

________________________ _ ___。

5.上海市在解决城市热岛方面有了哪些举措?

_____________________ ___________________。

【达标检测】

1.人类历史上第一个具有法律约束的环保国际公约{京都议定书》于2005年2月16日起生效。该条约旨在遏制全球------------------------------------------------------------------------( )

A.臭氧洞扩大 B.酸雨加剧 C.气候变暖 D.荒漠化范围扩大

2.大气臭氧层遭破坏将导致-------------------------------------------------------------------( )

A.极光现象增多,危害人类与生物

B.扰乱电离层,影响地面短波通讯

C.大量紫外线进入地表,危害人类与生物

D.地面大气失去保温作用,加剧昼夜温差

3.为了保护臭氧层,我们应该----------------------------------------------------------------( )

A.保护森林 B.采用新能源,代替煤炭

C.积极研制新型制冷系统 D.人工制取臭氧,向大气排放

4.关于我国酸雨的叙述,正确的是----------------------------------------------------------( )

A.我国的酸雨主要是硝酸型酸雨

B.我国的酸雨主要是燃烧煤炭造成的

C.我国的重酸雨主要在煤炭丰富的地方

D.我国酸雨主要在西部地区

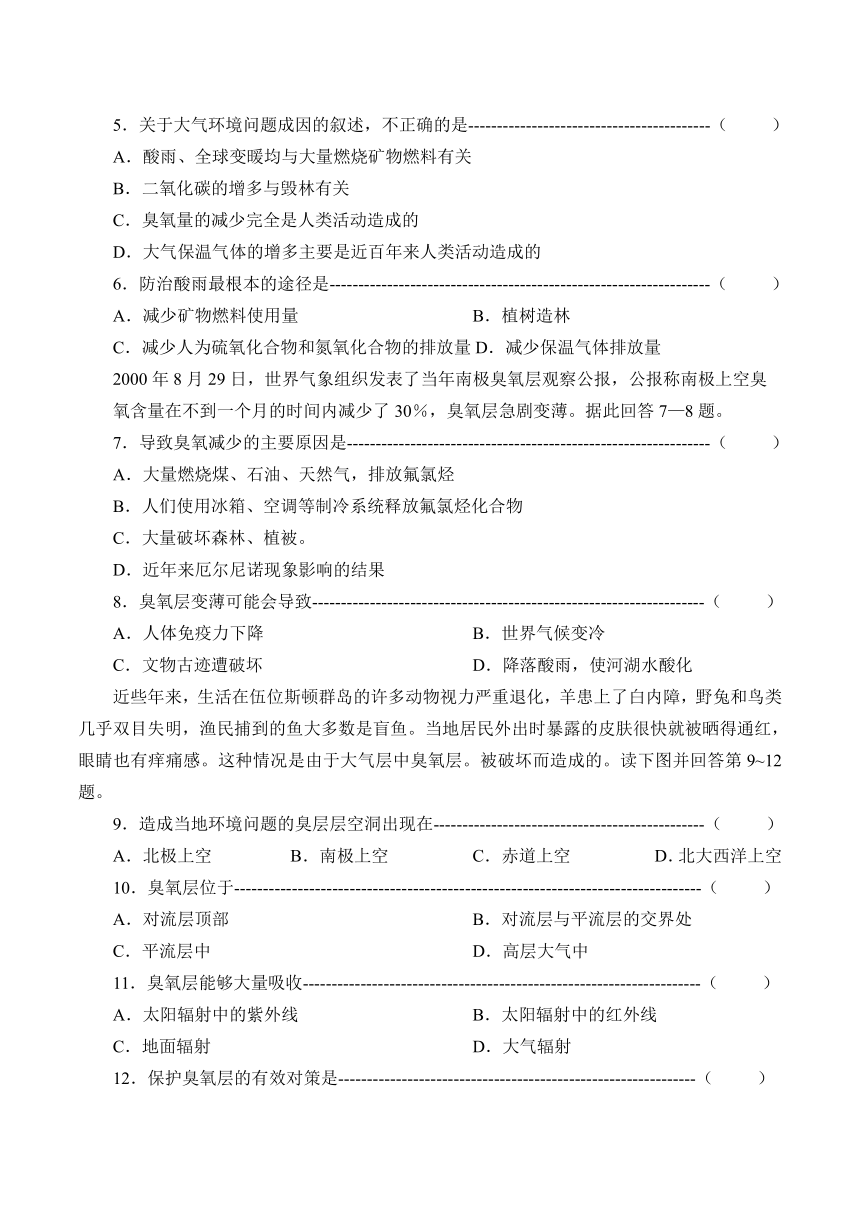

5.关于大气环境问题成因的叙述,不正确的是------------------------------------------( )

A.酸雨、全球变暖均与大量燃烧矿物燃料有关

B.二氧化碳的增多与毁林有关

C.臭氧量的减少完全是人类活动造成的

D.大气保温气体的增多主要是近百年来人类活动造成的

6.防治酸雨最根本的途径是------------------------------------------------------------------( )

A.减少矿物燃料使用量 B.植树造林

C.减少人为硫氧化合物和氮氧化合物的排放量D.减少保温气体排放量

2000年8月29日,世界气象组织发表了当年南极臭氧层观察公报,公报称南极上空臭

氧含量在不到一个月的时间内减少了30%,臭氧层急剧变薄。据此回答7—8题。

7.导致臭氧减少的主要原因是---------------------------------------------------------------( )

A.大量燃烧煤、石油、天然气,排放氟氯烃

B.人们使用冰箱、空调等制冷系统释放氟氯烃化合物

C.大量破坏森林、植被。

D.近年来厄尔尼诺现象影响的结果

8.臭氧层变薄可能会导致--------------------------------------------------------------------( )

A.人体免疫力下降 B.世界气候变冷

C.文物古迹遭破坏 D.降落酸雨,使河湖水酸化

近些年来,生活在伍位斯顿群岛的许多动物视力严重退化,羊患上了白内障,野兔和鸟类几乎双目失明,渔民捕到的鱼大多数是盲鱼。当地居民外出时暴露的皮肤很快就被晒得通红,眼睛也有痒痛感。这种情况是由于大气层中臭氧层。被破坏而造成的。读下图并回答第9~12题。

9.造成当地环境问题的臭层层空洞出现在-----------------------------------------------( )

A.北极上空 B.南极上空 C.赤道上空 D.北大西洋上空

10.臭氧层位于---------------------------------------------------------------------------------( )

A.对流层顶部 B.对流层与平流层的交界处

C.平流层中 D.高层大气中

11.臭氧层能够大量吸收---------------------------------------------------------------------( )

A.太阳辐射中的紫外线 B.太阳辐射中的红外线

C.地面辐射 D.大气辐射

12.保护臭氧层的有效对策是--------------------------------------------------------------( )

A.建立大范围的热带雨林自然保护区

B.各国共同行动,联合治理酸雨和汽车尾气污染

C.各国共同行动,禁止氟氯烃化合物的排放

D.严格控制发达国家C02的排放量

读图并完成13—15题(多选)。

13.20世纪60年代后--------------------------------------------------------------------( )

A.全球大气中二氧化碳体积分数持续增加

B.全球大气中的二氧化碳体积分数增加了5倍

C.全球气温呈上升趋势

D.我国气温超越了历史最高水平

14.与三幅图示。信息相吻合的结论是---------------------------------------------( )

A.我国目前正处于冷暖交替过程中的寒冷期

B.我国目前正处于冷暖交替过程中的温暖期

C.近五千年来,我国气温波动值在2℃以内

D.近三十年,大气002的体积分数与气温变化趋势大体相近

15.近年来,与a.b图示信息有关的地理现象有-------------------------------( )

A.华北地区春季旱情加重 B.黄河三角洲向海洋推进

C.大气层频发强磁暴 D.格陵兰岛冰盖面积减少

二、综合分析题

1.2006年是上海近50年以来最暖和的一年。读图并回答:

(1)2006年上海年均气温比常年值高约_______℃,近20年来上海年均气温变化趋势是___________。这种变化的主要原因与人类大量排放________气体有关。

应对这种变化,人类可采取的措施有(至少两条)____________________,_______________。

(2)上海中心城区气温比郊区偏高,这种现象称为________________效应。

(3)全球气候变暖会引起海平面_______,导致沿海地区土壤_______化及生态环境的变化。

2.2005年10月9 H中国国家测绘局向世界公布了珠峰复测的新高程,原1975年公布的高程数据停止使用。读下图回答:

(1)本次测得的珠峰高程数据与1975年相比( )

A.增加了3.70米 B.减少了3.70米

C.增加了7.30米 D.减少了7.30米

(2)2005年珠峰高程复测时测得峰顶冰雪层厚度比1975年平均减少0.3—0.4米,其中因人类排放到大气中的______等气体剧增而产生的________效应是原因之一。

(3)目前珠峰仍以1.8厘米/年的速度上升,主要原因是其地处与________板块和_______板块碰撞处,地壳运动活跃。

(4)科学家发现珠峰所在的青藏高原上空每年一定时段出现臭氧洞,这与人类大量排放氯氟烃等物质,直接消耗大气垂直分层中—________层的臭氧有关。

(5)大气臭氧层遭破坏将导致( )

A.大气高度电离,危害人类与生物

B.扰乱电离层,影响地面短波通讯

C.大量紫外线进入地表,危害人类与生物

D.地面大气失去保温作用,全球气候趋冷

(6)珠峰南、北坡相比,植被类型较丰富的是________坡。海拔4000米一5000米的珠峰南、北坡相比,降水较多的是_______。该峰水汽主要来自________洋。

3.读下列几段材料回答问题:

材料1:全球变暖,将会对人类生存环境、社会经济产生重大影响。例如,随着气温上升,两极的冰雪会部分融化,引起海平面上升,这将给沿海的国家或城市带来灾难。

材料2:现在,南极上空已出现臭氧层空洞,北极上空的臭氧层也在变薄。臭氧层的破坏,给地球环境和人体健康带来极大危害。由于臭氧减少,射向地面的紫外线就增多,会损害人的免疫能力,使人类皮肤癌发病率增多,并可危及海洋生物的生存。

材料3:酸雨能使土壤、河湖酸化,破坏农作物和森林,影响鱼类的生长繁殖,腐蚀建筑物。光化学烟雾会显著降低大气能见度,刺激人们的眼睛、喉、鼻,使人头痛呕吐,并使植物体受到损害。

(1)材料1中,主要涉及到大气垂直分层中的_______层,材料2中的臭氧层,主要分布于大气的________层。

(2)针对材料1.2.3,写出相应的物质名称:

A.大气中_______含量的增多,导致全球变暖;

B.排人大气的________,严重破坏臭氧层;

C.排人大气的________,造成酸雨危害;

D.汽车尾气排放的_________,易产生光化学烟雾

【学习内容】

全球气候变暖、酸雨、臭氧洞、城市热岛与雨岛

【学习目标】

1.了解温室效应、城市热岛和雨岛效应、酸雨产生的原因。

2.了解它们对人类经济活动和生存环境带来的潜在的深刻影响,以及解决的措施。

3.培养社会责任心和使命感,培养人文精神。培养社会责任心和使命感,培养人文精神。

【学习重点】

温室效应及形成的原因。

【学习难点】

城市热岛效应。

【学习过程】

一、知识梳理

主要的气候变化

全球变暖

酸雨

臭氧洞

城市热岛与雨岛

表现

形成原因

分布区域

影响

对策

二、自主探究

1.主要的温室气体有哪些?

________________________ _ ___。

2.温室效应与全球变暖有何不同与联系?

________________________ _ ___。

3.欧洲工业主要集中在中西部英、法、德等国,为什么酸雨区的范围一直覆盖到北欧的瑞典与挪威?

________________________ _ ___。

4.全球酸雨为什么主要分布在西欧、北美和东亚三大地区?

________________________ _ ___。

5.上海市在解决城市热岛方面有了哪些举措?

_____________________ ___________________。

【达标检测】

1.人类历史上第一个具有法律约束的环保国际公约{京都议定书》于2005年2月16日起生效。该条约旨在遏制全球------------------------------------------------------------------------( )

A.臭氧洞扩大 B.酸雨加剧 C.气候变暖 D.荒漠化范围扩大

2.大气臭氧层遭破坏将导致-------------------------------------------------------------------( )

A.极光现象增多,危害人类与生物

B.扰乱电离层,影响地面短波通讯

C.大量紫外线进入地表,危害人类与生物

D.地面大气失去保温作用,加剧昼夜温差

3.为了保护臭氧层,我们应该----------------------------------------------------------------( )

A.保护森林 B.采用新能源,代替煤炭

C.积极研制新型制冷系统 D.人工制取臭氧,向大气排放

4.关于我国酸雨的叙述,正确的是----------------------------------------------------------( )

A.我国的酸雨主要是硝酸型酸雨

B.我国的酸雨主要是燃烧煤炭造成的

C.我国的重酸雨主要在煤炭丰富的地方

D.我国酸雨主要在西部地区

5.关于大气环境问题成因的叙述,不正确的是------------------------------------------( )

A.酸雨、全球变暖均与大量燃烧矿物燃料有关

B.二氧化碳的增多与毁林有关

C.臭氧量的减少完全是人类活动造成的

D.大气保温气体的增多主要是近百年来人类活动造成的

6.防治酸雨最根本的途径是------------------------------------------------------------------( )

A.减少矿物燃料使用量 B.植树造林

C.减少人为硫氧化合物和氮氧化合物的排放量D.减少保温气体排放量

2000年8月29日,世界气象组织发表了当年南极臭氧层观察公报,公报称南极上空臭

氧含量在不到一个月的时间内减少了30%,臭氧层急剧变薄。据此回答7—8题。

7.导致臭氧减少的主要原因是---------------------------------------------------------------( )

A.大量燃烧煤、石油、天然气,排放氟氯烃

B.人们使用冰箱、空调等制冷系统释放氟氯烃化合物

C.大量破坏森林、植被。

D.近年来厄尔尼诺现象影响的结果

8.臭氧层变薄可能会导致--------------------------------------------------------------------( )

A.人体免疫力下降 B.世界气候变冷

C.文物古迹遭破坏 D.降落酸雨,使河湖水酸化

近些年来,生活在伍位斯顿群岛的许多动物视力严重退化,羊患上了白内障,野兔和鸟类几乎双目失明,渔民捕到的鱼大多数是盲鱼。当地居民外出时暴露的皮肤很快就被晒得通红,眼睛也有痒痛感。这种情况是由于大气层中臭氧层。被破坏而造成的。读下图并回答第9~12题。

9.造成当地环境问题的臭层层空洞出现在-----------------------------------------------( )

A.北极上空 B.南极上空 C.赤道上空 D.北大西洋上空

10.臭氧层位于---------------------------------------------------------------------------------( )

A.对流层顶部 B.对流层与平流层的交界处

C.平流层中 D.高层大气中

11.臭氧层能够大量吸收---------------------------------------------------------------------( )

A.太阳辐射中的紫外线 B.太阳辐射中的红外线

C.地面辐射 D.大气辐射

12.保护臭氧层的有效对策是--------------------------------------------------------------( )

A.建立大范围的热带雨林自然保护区

B.各国共同行动,联合治理酸雨和汽车尾气污染

C.各国共同行动,禁止氟氯烃化合物的排放

D.严格控制发达国家C02的排放量

读图并完成13—15题(多选)。

13.20世纪60年代后--------------------------------------------------------------------( )

A.全球大气中二氧化碳体积分数持续增加

B.全球大气中的二氧化碳体积分数增加了5倍

C.全球气温呈上升趋势

D.我国气温超越了历史最高水平

14.与三幅图示。信息相吻合的结论是---------------------------------------------( )

A.我国目前正处于冷暖交替过程中的寒冷期

B.我国目前正处于冷暖交替过程中的温暖期

C.近五千年来,我国气温波动值在2℃以内

D.近三十年,大气002的体积分数与气温变化趋势大体相近

15.近年来,与a.b图示信息有关的地理现象有-------------------------------( )

A.华北地区春季旱情加重 B.黄河三角洲向海洋推进

C.大气层频发强磁暴 D.格陵兰岛冰盖面积减少

二、综合分析题

1.2006年是上海近50年以来最暖和的一年。读图并回答:

(1)2006年上海年均气温比常年值高约_______℃,近20年来上海年均气温变化趋势是___________。这种变化的主要原因与人类大量排放________气体有关。

应对这种变化,人类可采取的措施有(至少两条)____________________,_______________。

(2)上海中心城区气温比郊区偏高,这种现象称为________________效应。

(3)全球气候变暖会引起海平面_______,导致沿海地区土壤_______化及生态环境的变化。

2.2005年10月9 H中国国家测绘局向世界公布了珠峰复测的新高程,原1975年公布的高程数据停止使用。读下图回答:

(1)本次测得的珠峰高程数据与1975年相比( )

A.增加了3.70米 B.减少了3.70米

C.增加了7.30米 D.减少了7.30米

(2)2005年珠峰高程复测时测得峰顶冰雪层厚度比1975年平均减少0.3—0.4米,其中因人类排放到大气中的______等气体剧增而产生的________效应是原因之一。

(3)目前珠峰仍以1.8厘米/年的速度上升,主要原因是其地处与________板块和_______板块碰撞处,地壳运动活跃。

(4)科学家发现珠峰所在的青藏高原上空每年一定时段出现臭氧洞,这与人类大量排放氯氟烃等物质,直接消耗大气垂直分层中—________层的臭氧有关。

(5)大气臭氧层遭破坏将导致( )

A.大气高度电离,危害人类与生物

B.扰乱电离层,影响地面短波通讯

C.大量紫外线进入地表,危害人类与生物

D.地面大气失去保温作用,全球气候趋冷

(6)珠峰南、北坡相比,植被类型较丰富的是________坡。海拔4000米一5000米的珠峰南、北坡相比,降水较多的是_______。该峰水汽主要来自________洋。

3.读下列几段材料回答问题:

材料1:全球变暖,将会对人类生存环境、社会经济产生重大影响。例如,随着气温上升,两极的冰雪会部分融化,引起海平面上升,这将给沿海的国家或城市带来灾难。

材料2:现在,南极上空已出现臭氧层空洞,北极上空的臭氧层也在变薄。臭氧层的破坏,给地球环境和人体健康带来极大危害。由于臭氧减少,射向地面的紫外线就增多,会损害人的免疫能力,使人类皮肤癌发病率增多,并可危及海洋生物的生存。

材料3:酸雨能使土壤、河湖酸化,破坏农作物和森林,影响鱼类的生长繁殖,腐蚀建筑物。光化学烟雾会显著降低大气能见度,刺激人们的眼睛、喉、鼻,使人头痛呕吐,并使植物体受到损害。

(1)材料1中,主要涉及到大气垂直分层中的_______层,材料2中的臭氧层,主要分布于大气的________层。

(2)针对材料1.2.3,写出相应的物质名称:

A.大气中_______含量的增多,导致全球变暖;

B.排人大气的________,严重破坏臭氧层;

C.排人大气的________,造成酸雨危害;

D.汽车尾气排放的_________,易产生光化学烟雾