岳麓版高中历史必修1第4课专制集权的不断加强 课件(40张PPT)

文档属性

| 名称 | 岳麓版高中历史必修1第4课专制集权的不断加强 课件(40张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-09-16 07:29:42 | ||

图片预览

文档简介

(共40张PPT)

第4课

专制集权的不断加强

课标要求:

列举古代中国中央集权与皇权不断加强的史实,认识中央集权和君主专制制度的加强对中国社会发展的影响。

中央集权的政治体制中,一直有两对矛盾贯穿始终

一是皇权与相权之争

二是中央集权与地方分权之争

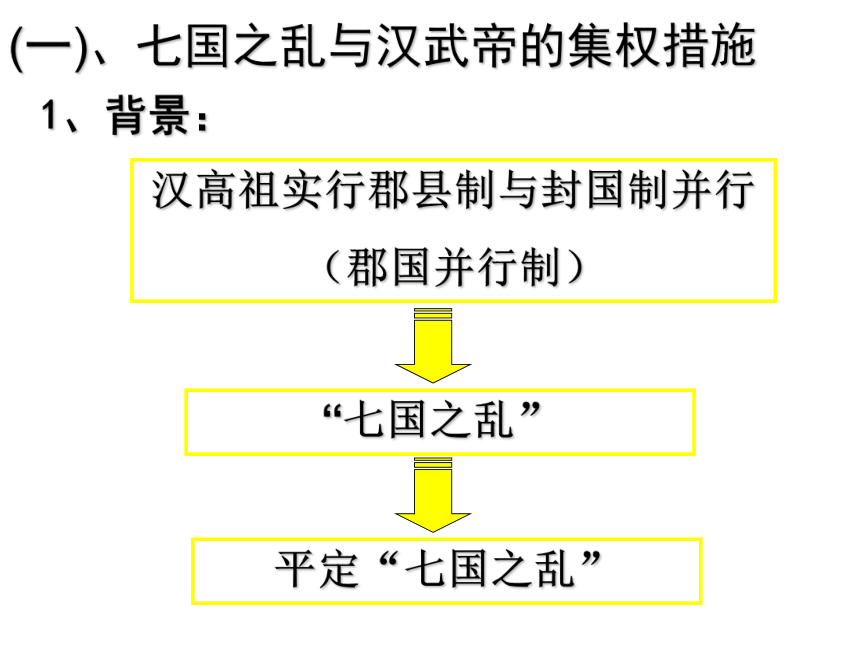

(一)、七国之乱与汉武帝的集权措施

1、背景:

汉高祖实行郡县制与封国制并行

(郡国并行制)

“七国之乱”

平定“七国之乱”

2、汉武帝的集权措施

①建立中朝(决策机构)

②设置刺史--------

③实行推恩令

削弱相权

瓦解王国势力

监察地方

中央

地方

这些措施有什么作用?

3、汉武帝集权措施的影响

⑴积极:

⑵消极:

进一步巩固和发展了大一统的局面,促进了社会经济的发展。

权力过度集中也带来弊端,导致东汉后期外戚和宦官争权,政局动荡。

天生丽质难自弃,一朝选在君王侧。回眸一笑百媚生,六宫粉黛无颜色。春寒赐浴华清池,温泉水滑洗凝脂。侍儿扶起娇无力,始是新承恩泽时。云鬓花颜金步摇,芙蓉帐暖度春宵。春宵苦短日高起,从此君王不早朝。……

渔阳鼙鼓动地来,惊破《霓裳羽衣舞》。九重城阙烟尘生,千骑万骑西南行。

唐玄宗与杨贵妃

“九重城阙烟尘生,千骑万骑西南行。”唐中叶发生了什么?出现的原因是什么?

安史之乱

唐玄宗统治后期政治败坏,只图享乐,不理朝政,任由奸相当权;节度使地方拥兵自重,结果导致安史之乱

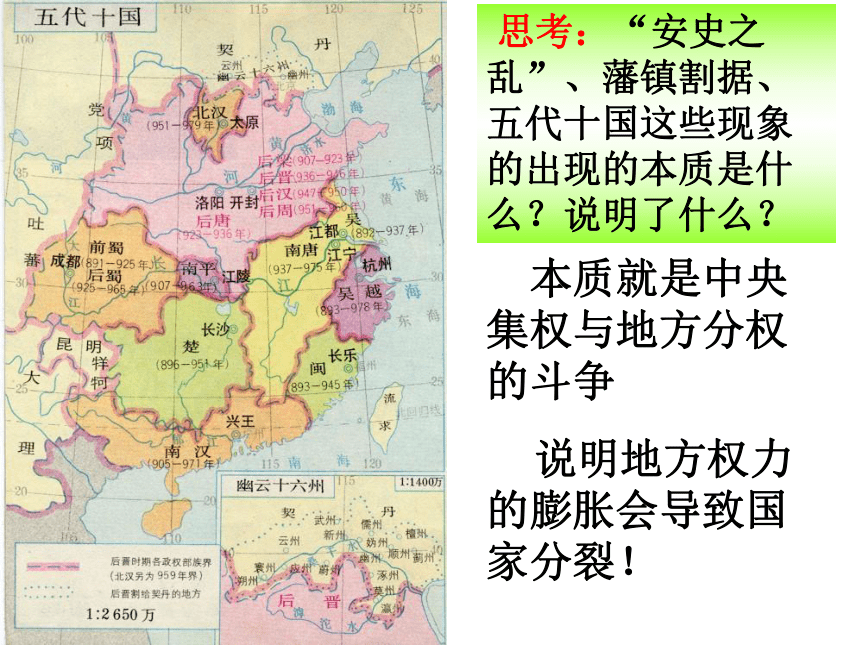

“安史之乱”和藩镇割据局面出现

五代十国分裂局面形成

思考:“安史之乱”、藩镇割据、五代十国这些现象的出现的本质是什么?说明了什么?

本质就是中央集权与地方分权的斗争

说明地方权力的膨胀会导致国家分裂!

1、陈桥兵变,黄袍加身

(三)宋-中央集权制度的加强

2、加强中央集权措施

陈桥驿遗址

(位于河南省开封市封丘县陈桥镇)

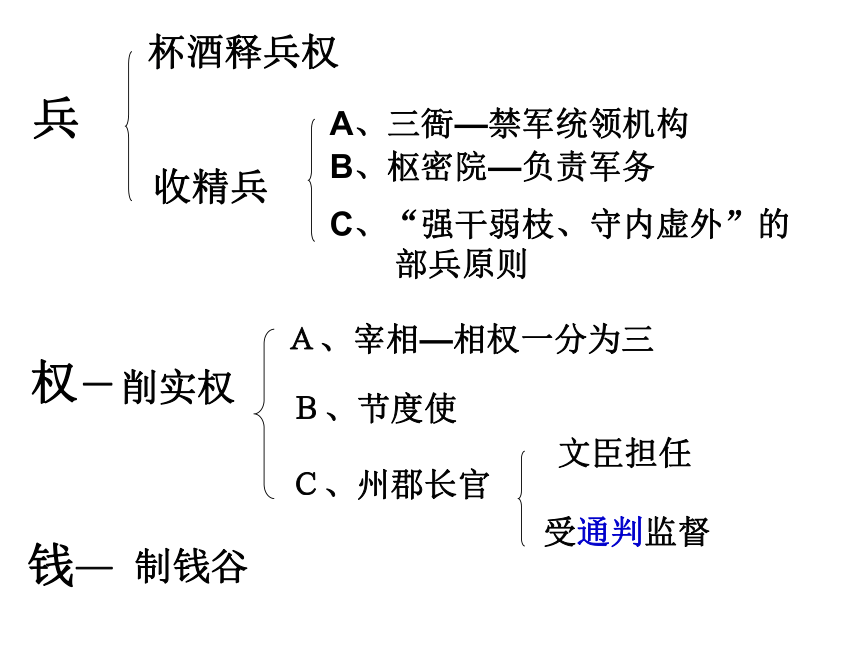

兵

杯酒释兵权

收精兵

A、三衙—禁军统领机构

B、枢密院—负责军务

C、“强干弱枝、守内虚外”的

部兵原则

权-

削实权

A、宰相—相权一分为三

B、节度使

C、州郡长官

受通判监督

文臣担任

钱—

制钱谷

讨论:

宋太祖从“权”“钱”“兵”三方面着手加强中央集权的措施,有哪些利与弊?

北宋周边少数民族分布情况

守内需外,兵弱

材料二:

宋朝对地方采取极端限制措施,“收乡长、镇将之权悉归县,收县之权悉归于州,收州之权悉归于监司,收监司之权悉归于朝廷”。这种运行机制虽然可以消除地方权重的弊端,却严重影响了地方政权的工作效率。

材料三:

宋初内外官员只有三五千员,由于宋朝实行官职名称与职务分离的官与“差遣”制度,而且官员不问有无才能按年资升迁,加上由于科举及其他途径加入仕途的人数日益增多,景德年间(1004—1007)已有1万余员,皇祐年间(1049—1054)多达2万余员,大量的官员享受着优厚的待遇,耗费了巨额经费。

---白寿彝主编《中国通史》第八卷

冗官、冗费

材料四:

宋初有军队22万,开宝(968—976)时增至37.8万,至道(995—997)时是66.6万,天禧(1017—1021)时为91.2万,到庆历(1041—1048)时竟达到125.9万的最高数额,宋夏战争结束后才略有裁减,亦维持在110余万人。巨额的军费开支占国家总收入的大部分。

---白寿彝主编《中国通史》第八卷

冗兵、冗费

材料五:

为了维持庞大的开支,只有加紧剥削。据庆历时任主管财政的三司使张方平说:“庆历五年取诸路盐酒商税岁课,比《景德会计录》,皆增及三数倍以上。”如“景德中收商税四百五十余万贯,庆历中一千九百七十五万余贯”,等等。

白寿彝主编《中国通史》第八卷

财政危机

利:

藩镇割据基本铲除,地方势力削弱,基本解决了中央集权与地方分权的矛盾,加强中央集权,促进了社会经济的恢复和发展。

……

弊:

①权力过分集中,导致臣下不负责任;

②机构臃肿,造成“冗官”,效率低下;

③军制紊乱,造成“冗兵”,战斗力衰退;

④造成“冗费”,财政危机严重。

……

议一议:从秦到清政治制度的演变来看,中国古代政治制度的发展趋势是什么?

中央与地方的矛盾:中央权力加强,地方权力削弱。

秦朝在全国实行郡县制,皇帝通过控制郡县长官的任免控制地方大权。汉初实行郡国并行的制度,出现了王国问题和“七国之乱”,汉武帝实行推恩令和刺史制度,加强了中央对地方的控制,加强了中央集权。宋代吸取了唐末藩镇割据和五代十国分裂的教训,通过收精兵、削实权、制钱谷加强了中央集权。元朝实行行省制度,进一步加强了中央对地方的控制。宋代以后,地方势力已经无力改变整个中国统一的局面。

君权与相权:皇权不断加强,相权不断削弱直至明朝废相。

二、选官制度

西周时期是如何选任官员的?这

种制度是如何被破坏的?

结论:西周选官用人的主要途径是世卿世禄制度,这种制度是在春秋战国时期随着宗法分封制的被破坏而遭到破坏的。

天子

诸侯

卿、大夫

士

庶人

西周宗法分封与社会等级图

军功爵制在战国时期发挥了怎样的作用?完成了统一、建立了中央集权制的秦朝还以军功作为选官的依据,是否适应时代的发展,对当时的社会产生了什么影响?

有军功者,各以率受上爵......宗室非有

军功论,不得为属籍。明尊卑爵秩等级,各以

差次名田宅,臣妾衣服以家次。有功者显荣,

无功者虽富无所芬华。

——《史记·商君列传》

结论:以军功为升官加爵的标准,能够激励更多的英勇善战的将士为国效力,是适应战国时期社会需要的一种选官制度;但秦朝在完成统一后的和平时期仍沿用军功爵制选官,必将造成秦朝的暴政。

商鞅

举荐制形成的背景是什么?你怎样评价这种选官制度?

举孝廉图

汉武帝

背景:到汉武帝时期,军功爵制不再适应和平年代的需要;

评价:这种制度在一定程度上满足了官僚队伍的需要,但容易任人唯亲,荐举人和被荐人也容易形成小集团。

九品中正制图

九品中正制

魏晋南北朝时保证世族特权的官僚选拔制度。东汉末,曹操当政,提倡“唯才是举”。献帝延康元年(公元220年),曹丕采吏部尚书陈群的建议,推选各郡有声望的人,出任“中正”,将当地士人,按“才能”分别评定为九等(九品),政府按等选用,谓之“九品官人法”,仍保持曹操用人“不计门第”的原则。曹芳时,司马懿当政,于各州设大中正,任用世族豪门担任,选取原则以“家世”为重。从此,“上品无寒门,下品无势族”,九品中正制成为世族地主操纵政权的工具。

科举考场

贡院内的号舍

科举制是指从隋朝开始的通过考试选

拔官吏的制度,由于采用分科取士的办法,

所以叫做科举。其中进士

与明经两科最为人重视。

关于科举制

皇

榜

金榜

题名

会试的朱

卷

北京国子监内的元代进士题名碑

宋代科举考试图

唐代长安大雁塔成为当时考

中进士者题名以显荣耀之处

你能对科举制的作用作出评价吗?你知道它对中国及世界产生了哪些深远影响吗?

课堂设问

科举制

材料一

唐太宗在端门看见新科进士鱼贯而出,

高兴地说:“天下英雄入吾彀中矣”。

——王定保《唐摭言·述进士上》

材料二

“数世白身者,一登龙虎榜。”“朝

为田舍郎,暮登天子堂。”科举考试制度虽然产

生于等级森严的中国封建社会,但其“公开竞

争、平等择优”的精神却具有超越封建时代的特

性,为世界所接纳,它被称之为中国的“第五大

发明”。

情景材料

使贫寒子弟获得了入仕的机会,有利于统治者延揽人才,扩大了统治的社会基础

材料三

1972年,英国历史学家汤因比在

一次对话中说:“现代英国的官吏制度,是仿照

帝制中国的官吏制度而建立的。中国的这种制

度取得了很大的成功,约在2000年的时间里,

或大或小,它成了统一中国和巩固秩序的支柱。

后来英国也仿效并确立了通过考试选拔任用行

政官员的制度,今天已经广泛普及。”

中国科举文化对东亚文明的发展影响直接

而重大……日本、朝鲜、越南三国是这个科举

文化圈中影响最突出的国家。

情景材料

对西方近现代文官制度的形成起着直接而巨大的影响

材料四:明代思想家顾炎武则说:“八股之害,等于焚书,而败坏人才,有甚于咸阳之郊所坑者四百六十余人也。”

明清时候科举制禁锢了人们的思想,阻碍科技文化的进步

①把读书、考试与做官紧密联系起来,有利于打破特权垄断、扩大官吏人才来源、提高官民文化素质。

②科举取仕,把选拔人才和任命官吏的权力,从世家大族手里集中到中央政府,大大加强中央集权。

③为历朝沿用,影响深远,成为古代中国长期保持繁荣的制度保障之一。

。

①严重禁锢了人们的思想。

②忽视实用性学问,不利于科技的发展。

③阻碍了近代知识分子开眼看世界,是造成中国落后于西方的文化因素。

⑴积极:

⑵消极:

科举制的评价

二

选官(总结)

特点:

标准越来越科学,公正,客观

选官制度

时段

标准

世卿世禄

军功爵制

察举征辟

九品中正

科举制

西周以来

战国时期

汉武帝时期

东汉末年

隋唐时期

血缘

军功

孝廉

门第

才学

监察与谏议制度

三、监察与谏议——官僚制度的维系

职能

朝代

部门名称

备注

监察官员(明清监察制度达到顶峰)

秦

监察百官

汉

御史府

——监察和弹劾百官

——监督郡国长官地方专职监察官员

明清

中央

“科道”

都察院

(监察御史)

分道对地方官员进行监督(十三道)

六科给事中

监督六部业务

地方

按察使司

省级机构设立,负责司法、监察

御史大夫

御史大夫

刺史

谏议制

度——监

督皇帝的

言行和决

策

隋唐

谏议和封驳,可以对宰相

决策提出异议,对皇帝的

做法提出不同的意见。

宋

谏院

独立的谏官机构

明清

谏议机构取消

意义:中国古代的监察、谏议制度并不能从根本上约束皇帝的无上权力,也不能杜绝官僚队伍中的腐败和低效现象。(专制制度和人治社会是根本原因)但它作为一种常设的政治制度,在整顿吏治,打击地方割据势力,维护中央集权,谏正皇帝过失,防止决策失误等方面还是发挥了重要作用的。

门下省

余秋雨在《十万进士》中认为,科举制选拔的“十万进士”,“其中包括着一大批极为出色的、有着高度文化素养的政治家和行政管理专家。”这说明科举制度

A、是行之有效的选官用人制度

B、导致了“重文轻武”的现象

C、已经成为束缚人思想的工具

D、有利于维护官僚队伍的廉洁高效

A

中国古代的选官制度经历了“世袭制——察举制——九品中正制——科举制”的过程。下列表述与科举制有关的是

A、“龙生龙,凤生凤”

B、“上品无寒门,下品无世族”

C、“唐制,取士之科,多因隋制”

D、“举秀才,不知书;举孝廉,父别居”

C

宋太祖说:“五代藩镇残虐,民受其祸,朕今选儒臣干事者百余,分治大藩,纵皆贪浊,亦未及武臣一人也。”下列措施中,与此想法直接相关的是

A、设参知政事为副相

B、在地方设节度使

C、设三司使管理财政

D、派文臣任知州

D

第4课

专制集权的不断加强

课标要求:

列举古代中国中央集权与皇权不断加强的史实,认识中央集权和君主专制制度的加强对中国社会发展的影响。

中央集权的政治体制中,一直有两对矛盾贯穿始终

一是皇权与相权之争

二是中央集权与地方分权之争

(一)、七国之乱与汉武帝的集权措施

1、背景:

汉高祖实行郡县制与封国制并行

(郡国并行制)

“七国之乱”

平定“七国之乱”

2、汉武帝的集权措施

①建立中朝(决策机构)

②设置刺史--------

③实行推恩令

削弱相权

瓦解王国势力

监察地方

中央

地方

这些措施有什么作用?

3、汉武帝集权措施的影响

⑴积极:

⑵消极:

进一步巩固和发展了大一统的局面,促进了社会经济的发展。

权力过度集中也带来弊端,导致东汉后期外戚和宦官争权,政局动荡。

天生丽质难自弃,一朝选在君王侧。回眸一笑百媚生,六宫粉黛无颜色。春寒赐浴华清池,温泉水滑洗凝脂。侍儿扶起娇无力,始是新承恩泽时。云鬓花颜金步摇,芙蓉帐暖度春宵。春宵苦短日高起,从此君王不早朝。……

渔阳鼙鼓动地来,惊破《霓裳羽衣舞》。九重城阙烟尘生,千骑万骑西南行。

唐玄宗与杨贵妃

“九重城阙烟尘生,千骑万骑西南行。”唐中叶发生了什么?出现的原因是什么?

安史之乱

唐玄宗统治后期政治败坏,只图享乐,不理朝政,任由奸相当权;节度使地方拥兵自重,结果导致安史之乱

“安史之乱”和藩镇割据局面出现

五代十国分裂局面形成

思考:“安史之乱”、藩镇割据、五代十国这些现象的出现的本质是什么?说明了什么?

本质就是中央集权与地方分权的斗争

说明地方权力的膨胀会导致国家分裂!

1、陈桥兵变,黄袍加身

(三)宋-中央集权制度的加强

2、加强中央集权措施

陈桥驿遗址

(位于河南省开封市封丘县陈桥镇)

兵

杯酒释兵权

收精兵

A、三衙—禁军统领机构

B、枢密院—负责军务

C、“强干弱枝、守内虚外”的

部兵原则

权-

削实权

A、宰相—相权一分为三

B、节度使

C、州郡长官

受通判监督

文臣担任

钱—

制钱谷

讨论:

宋太祖从“权”“钱”“兵”三方面着手加强中央集权的措施,有哪些利与弊?

北宋周边少数民族分布情况

守内需外,兵弱

材料二:

宋朝对地方采取极端限制措施,“收乡长、镇将之权悉归县,收县之权悉归于州,收州之权悉归于监司,收监司之权悉归于朝廷”。这种运行机制虽然可以消除地方权重的弊端,却严重影响了地方政权的工作效率。

材料三:

宋初内外官员只有三五千员,由于宋朝实行官职名称与职务分离的官与“差遣”制度,而且官员不问有无才能按年资升迁,加上由于科举及其他途径加入仕途的人数日益增多,景德年间(1004—1007)已有1万余员,皇祐年间(1049—1054)多达2万余员,大量的官员享受着优厚的待遇,耗费了巨额经费。

---白寿彝主编《中国通史》第八卷

冗官、冗费

材料四:

宋初有军队22万,开宝(968—976)时增至37.8万,至道(995—997)时是66.6万,天禧(1017—1021)时为91.2万,到庆历(1041—1048)时竟达到125.9万的最高数额,宋夏战争结束后才略有裁减,亦维持在110余万人。巨额的军费开支占国家总收入的大部分。

---白寿彝主编《中国通史》第八卷

冗兵、冗费

材料五:

为了维持庞大的开支,只有加紧剥削。据庆历时任主管财政的三司使张方平说:“庆历五年取诸路盐酒商税岁课,比《景德会计录》,皆增及三数倍以上。”如“景德中收商税四百五十余万贯,庆历中一千九百七十五万余贯”,等等。

白寿彝主编《中国通史》第八卷

财政危机

利:

藩镇割据基本铲除,地方势力削弱,基本解决了中央集权与地方分权的矛盾,加强中央集权,促进了社会经济的恢复和发展。

……

弊:

①权力过分集中,导致臣下不负责任;

②机构臃肿,造成“冗官”,效率低下;

③军制紊乱,造成“冗兵”,战斗力衰退;

④造成“冗费”,财政危机严重。

……

议一议:从秦到清政治制度的演变来看,中国古代政治制度的发展趋势是什么?

中央与地方的矛盾:中央权力加强,地方权力削弱。

秦朝在全国实行郡县制,皇帝通过控制郡县长官的任免控制地方大权。汉初实行郡国并行的制度,出现了王国问题和“七国之乱”,汉武帝实行推恩令和刺史制度,加强了中央对地方的控制,加强了中央集权。宋代吸取了唐末藩镇割据和五代十国分裂的教训,通过收精兵、削实权、制钱谷加强了中央集权。元朝实行行省制度,进一步加强了中央对地方的控制。宋代以后,地方势力已经无力改变整个中国统一的局面。

君权与相权:皇权不断加强,相权不断削弱直至明朝废相。

二、选官制度

西周时期是如何选任官员的?这

种制度是如何被破坏的?

结论:西周选官用人的主要途径是世卿世禄制度,这种制度是在春秋战国时期随着宗法分封制的被破坏而遭到破坏的。

天子

诸侯

卿、大夫

士

庶人

西周宗法分封与社会等级图

军功爵制在战国时期发挥了怎样的作用?完成了统一、建立了中央集权制的秦朝还以军功作为选官的依据,是否适应时代的发展,对当时的社会产生了什么影响?

有军功者,各以率受上爵......宗室非有

军功论,不得为属籍。明尊卑爵秩等级,各以

差次名田宅,臣妾衣服以家次。有功者显荣,

无功者虽富无所芬华。

——《史记·商君列传》

结论:以军功为升官加爵的标准,能够激励更多的英勇善战的将士为国效力,是适应战国时期社会需要的一种选官制度;但秦朝在完成统一后的和平时期仍沿用军功爵制选官,必将造成秦朝的暴政。

商鞅

举荐制形成的背景是什么?你怎样评价这种选官制度?

举孝廉图

汉武帝

背景:到汉武帝时期,军功爵制不再适应和平年代的需要;

评价:这种制度在一定程度上满足了官僚队伍的需要,但容易任人唯亲,荐举人和被荐人也容易形成小集团。

九品中正制图

九品中正制

魏晋南北朝时保证世族特权的官僚选拔制度。东汉末,曹操当政,提倡“唯才是举”。献帝延康元年(公元220年),曹丕采吏部尚书陈群的建议,推选各郡有声望的人,出任“中正”,将当地士人,按“才能”分别评定为九等(九品),政府按等选用,谓之“九品官人法”,仍保持曹操用人“不计门第”的原则。曹芳时,司马懿当政,于各州设大中正,任用世族豪门担任,选取原则以“家世”为重。从此,“上品无寒门,下品无势族”,九品中正制成为世族地主操纵政权的工具。

科举考场

贡院内的号舍

科举制是指从隋朝开始的通过考试选

拔官吏的制度,由于采用分科取士的办法,

所以叫做科举。其中进士

与明经两科最为人重视。

关于科举制

皇

榜

金榜

题名

会试的朱

卷

北京国子监内的元代进士题名碑

宋代科举考试图

唐代长安大雁塔成为当时考

中进士者题名以显荣耀之处

你能对科举制的作用作出评价吗?你知道它对中国及世界产生了哪些深远影响吗?

课堂设问

科举制

材料一

唐太宗在端门看见新科进士鱼贯而出,

高兴地说:“天下英雄入吾彀中矣”。

——王定保《唐摭言·述进士上》

材料二

“数世白身者,一登龙虎榜。”“朝

为田舍郎,暮登天子堂。”科举考试制度虽然产

生于等级森严的中国封建社会,但其“公开竞

争、平等择优”的精神却具有超越封建时代的特

性,为世界所接纳,它被称之为中国的“第五大

发明”。

情景材料

使贫寒子弟获得了入仕的机会,有利于统治者延揽人才,扩大了统治的社会基础

材料三

1972年,英国历史学家汤因比在

一次对话中说:“现代英国的官吏制度,是仿照

帝制中国的官吏制度而建立的。中国的这种制

度取得了很大的成功,约在2000年的时间里,

或大或小,它成了统一中国和巩固秩序的支柱。

后来英国也仿效并确立了通过考试选拔任用行

政官员的制度,今天已经广泛普及。”

中国科举文化对东亚文明的发展影响直接

而重大……日本、朝鲜、越南三国是这个科举

文化圈中影响最突出的国家。

情景材料

对西方近现代文官制度的形成起着直接而巨大的影响

材料四:明代思想家顾炎武则说:“八股之害,等于焚书,而败坏人才,有甚于咸阳之郊所坑者四百六十余人也。”

明清时候科举制禁锢了人们的思想,阻碍科技文化的进步

①把读书、考试与做官紧密联系起来,有利于打破特权垄断、扩大官吏人才来源、提高官民文化素质。

②科举取仕,把选拔人才和任命官吏的权力,从世家大族手里集中到中央政府,大大加强中央集权。

③为历朝沿用,影响深远,成为古代中国长期保持繁荣的制度保障之一。

。

①严重禁锢了人们的思想。

②忽视实用性学问,不利于科技的发展。

③阻碍了近代知识分子开眼看世界,是造成中国落后于西方的文化因素。

⑴积极:

⑵消极:

科举制的评价

二

选官(总结)

特点:

标准越来越科学,公正,客观

选官制度

时段

标准

世卿世禄

军功爵制

察举征辟

九品中正

科举制

西周以来

战国时期

汉武帝时期

东汉末年

隋唐时期

血缘

军功

孝廉

门第

才学

监察与谏议制度

三、监察与谏议——官僚制度的维系

职能

朝代

部门名称

备注

监察官员(明清监察制度达到顶峰)

秦

监察百官

汉

御史府

——监察和弹劾百官

——监督郡国长官地方专职监察官员

明清

中央

“科道”

都察院

(监察御史)

分道对地方官员进行监督(十三道)

六科给事中

监督六部业务

地方

按察使司

省级机构设立,负责司法、监察

御史大夫

御史大夫

刺史

谏议制

度——监

督皇帝的

言行和决

策

隋唐

谏议和封驳,可以对宰相

决策提出异议,对皇帝的

做法提出不同的意见。

宋

谏院

独立的谏官机构

明清

谏议机构取消

意义:中国古代的监察、谏议制度并不能从根本上约束皇帝的无上权力,也不能杜绝官僚队伍中的腐败和低效现象。(专制制度和人治社会是根本原因)但它作为一种常设的政治制度,在整顿吏治,打击地方割据势力,维护中央集权,谏正皇帝过失,防止决策失误等方面还是发挥了重要作用的。

门下省

余秋雨在《十万进士》中认为,科举制选拔的“十万进士”,“其中包括着一大批极为出色的、有着高度文化素养的政治家和行政管理专家。”这说明科举制度

A、是行之有效的选官用人制度

B、导致了“重文轻武”的现象

C、已经成为束缚人思想的工具

D、有利于维护官僚队伍的廉洁高效

A

中国古代的选官制度经历了“世袭制——察举制——九品中正制——科举制”的过程。下列表述与科举制有关的是

A、“龙生龙,凤生凤”

B、“上品无寒门,下品无世族”

C、“唐制,取士之科,多因隋制”

D、“举秀才,不知书;举孝廉,父别居”

C

宋太祖说:“五代藩镇残虐,民受其祸,朕今选儒臣干事者百余,分治大藩,纵皆贪浊,亦未及武臣一人也。”下列措施中,与此想法直接相关的是

A、设参知政事为副相

B、在地方设节度使

C、设三司使管理财政

D、派文臣任知州

D

同课章节目录

- 第一单元 中国古代的中央集权制度

- 第1课 夏商制度与西周封建

- 第2课 大一统与秦朝中央集权制度的确立

- 第3课 古代政治制度的成熟

- 第4课 专制集权的不断加强

- 第二单元 古希腊和古罗马的政治制度

- 第5课 爱琴文明与古希腊城邦制度

- 第6课 雅典城邦的民主政治

- 第7课 古罗马的政制与法律

- 第三单元 近代西方资本主义政体的建立

- 第8课 英国的制度创新

- 第9课 北美大陆上的新体制

- 第10课 欧洲大陆的政体改革

- 第四单元 内忧外患与中华民族的奋起

- 第12课 鸦片战争

- 第13课 太平天国运动

- 第14课 从中日甲午战争到八国联军侵华

- 第15课 辛亥革命

- 第16课 五四爱国运动

- 第五单元 马克思主义的产生、发展与中国新民主主义革命

- 第18课 马克思主义的诞生

- 第19课 俄国十月社会主义革命

- 第20课 新民主主义革命与中国共产党

- 第六单元 中国社会主义的政治建设与祖国统一

- 第21课 新中国的政治建设

- 第22课 社会主义政治建设的曲折发展

- 第23课 祖国统一的历史潮流

- 第七单元 复杂多样的当代世界

- 第24课 两极对峙格局的形成

- 第25课 世界多极化趋势

- 第26课 屹立于世界民族之林———新中国外交

- 第27课 跨世纪的世界格局