7.2 欣赏:古筝曲《渔舟唱晚》教案

图片预览

文档简介

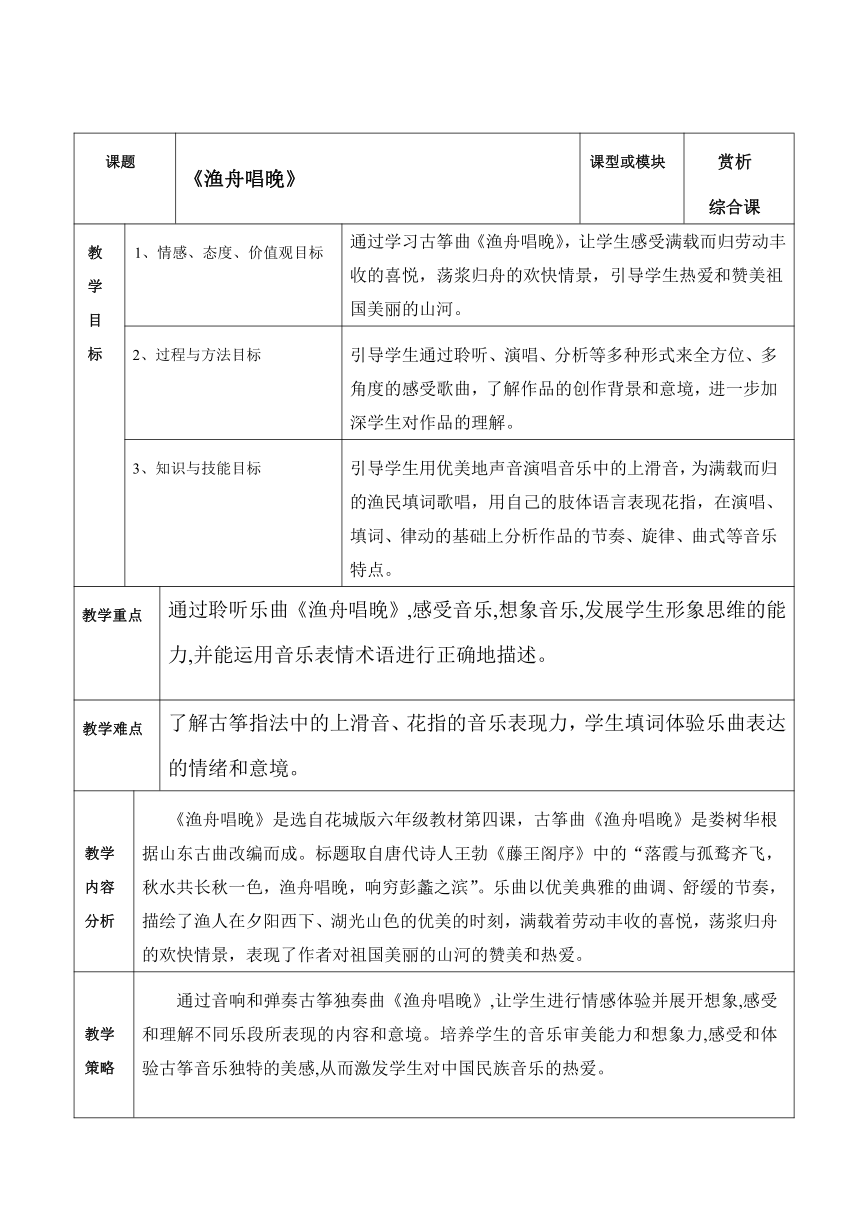

课题

《渔舟唱晚》 课型或模块

赏析

综合课

教学目标 1、情感、态度、价值观目标 通过学习古筝曲《渔舟唱晚》,让学生感受满载而归劳动丰收的喜悦,荡浆归舟的欢快情景,引导学生热爱和赞美祖国美丽的山河。

2、过程与方法目标 引导学生通过聆听、演唱、分析等多种形式来全方位、多角度的感受歌曲,了解作品的创作背景和意境,进一步加深学生对作品的理解。

3、知识与技能目标 引导学生用优美地声音演唱音乐中的上滑音,为满载而归的渔民填词歌唱,用自己的肢体语言表现花指,在演唱、填词、律动的基础上分析作品的节奏、旋律、曲式等音乐特点。

教学重点 通过聆听乐曲《渔舟唱晚》,感受音乐,想象音乐,发展学生形象思维的能力,并能运用音乐表情术语进行正确地描述。

教学难点 了解古筝指法中的上滑音、花指的音乐表现力,学生填词体验乐曲表达的情绪和意境。

教学内容分析 《渔舟唱晚》是选自花城版六年级教材第四课,古筝曲《渔舟唱晚》是娄树华根据山东古曲改编而成。标题取自唐代诗人王勃《藤王阁序》中的“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长秋一色,渔舟唱晚,响穷彭蠡之滨”。乐曲以优美典雅的曲调、舒缓的节奏,描绘了渔人在夕阳西下、湖光山色的优美的时刻,满载着劳动丰收的喜悦,荡浆归舟的欢快情景,表现了作者对祖国美丽的山河的赞美和热爱。

教学策略 通过音响和弹奏古筝独奏曲《渔舟唱晚》,让学生进行情感体验并展开想象,感受和理解不同乐段所表现的内容和意境。培养学生的音乐审美能力和想象力,感受和体验古筝音乐独特的美感,从而激发学生对中国民族音乐的热爱。

教具学具媒体准备

多媒体课件 古筝 黑板 卡片

教学时数 一课时

第 [ 1 ] 课 时 教 学 过 程

教学程序 教师教的活动 学生学的活动 教具、学具以及媒体运用 教与学的评价手段运用 教学环节设计意图

导入阶段 1.播放周杰伦演奏古筝的视频。

2.简单介绍古筝 学生欣赏。

教师引导,学生回答。 多媒体课件 生成性评价 让学生对古筝演奏的初步感知了解。

展开阶段

学生朗诵古诗《滕王阁序》

2.进入音乐第一主题,听一听哪些音进行了变化?引导学生找出上滑音。用安静地优美地声音跟着伴奏哼唱旋律。

3.再次聆听第一主题,找找是由哪几个音组成,简单介绍五声调式。把这五个音重新编排,引出第二段主题音乐。

4、对比两句音乐,哪句的推动力更强?结合图片,引导学生想象唐代诗人王勃当时站在滕王阁上看到的景物、事物。

5.学习第三段主题音乐,简单介绍花指。引导学生在花指的地方模仿渔民划浆。

6.聆听全曲,辨认主题音乐。 学生朗诵

并结合图片回答当时作者当时看到的是什么季节?什么时间的美景?

学生聆听并回答。

学生学唱乐曲,同时提醒学生用心聆听。

让学生自己找出歌曲中的难点部分,教师协助解决。

引导学生结合图片从高处往低处欣赏美景,并把美景记下来,再配上第二段主题音乐,展现渔民高声歌唱的情景。

学生聆听音乐划浆,老师伴奏 多媒体课件

古筝

发展性评价 朗诵古诗可以便于学生更好的了解作品。

聆听让学生对第一段音乐有一个初步的认识。

让学生自己找出音乐中的上滑音,是把学习主动权放在他们手中,可以使学生对作品难点有深刻的印象,也会更有利于难点的解决。

拓展阶段 1.对中央电视台的背景进行简单的介绍。

学生聆听、观看

多媒体课件

结束阶段

.小结。

总结评价 巩固本节课的主要内容

课后反思 音乐来源于生活,音乐又融于生活,生活与音乐紧密联系,密不可分。教材上的音乐很多对于学生来说都很陌生,因此,如果能将这些音乐和学生的生活联系起来,那么学生学习的兴趣也会很浓厚,而且记忆深刻。在欣赏聆听古筝独奏曲《渔舟唱晚》前,老师设计了从生活中的音乐引入,教师播放学生熟悉的周杰伦演奏古筝的视频。让学生对古筝演奏的初步感知了解。

在拓展阶段播放央视天气预报的背景音乐,让学生回忆,“听过这段音乐吗?”“你在哪里听到过?”“你知道这个音乐的名字吗?”在一阵讨论之后,师生达成共识,这是中央电视台天气预报的背景音乐,据说是迄今为止中央电视台唯一没有改变过的背景音乐,是当年在上海颇有名气的电子琴演奏家浦琪璋根据同名民族乐曲改编演奏的。这首乐曲有一个好听的名字,叫“渔舟唱晚”。《?渔舟唱晚》作为一首经典的民族乐曲,他有很多不同乐器演奏的版本。一可以激发学生的兴趣,二可以观察学生对生活中的音乐的敏感度,让学生知道生活处处有音乐,另一方面,可以引入本课的课题《渔舟唱晚》。学生对这样的开头感觉非常地适应,亲近。老师相信有很多同学听过这段音乐却不知道出自哪首乐曲,通过这样的一种方式,告诉学生知识无处不在,同学们要多关注生活中的音乐。

《渔舟唱晚》 课型或模块

赏析

综合课

教学目标 1、情感、态度、价值观目标 通过学习古筝曲《渔舟唱晚》,让学生感受满载而归劳动丰收的喜悦,荡浆归舟的欢快情景,引导学生热爱和赞美祖国美丽的山河。

2、过程与方法目标 引导学生通过聆听、演唱、分析等多种形式来全方位、多角度的感受歌曲,了解作品的创作背景和意境,进一步加深学生对作品的理解。

3、知识与技能目标 引导学生用优美地声音演唱音乐中的上滑音,为满载而归的渔民填词歌唱,用自己的肢体语言表现花指,在演唱、填词、律动的基础上分析作品的节奏、旋律、曲式等音乐特点。

教学重点 通过聆听乐曲《渔舟唱晚》,感受音乐,想象音乐,发展学生形象思维的能力,并能运用音乐表情术语进行正确地描述。

教学难点 了解古筝指法中的上滑音、花指的音乐表现力,学生填词体验乐曲表达的情绪和意境。

教学内容分析 《渔舟唱晚》是选自花城版六年级教材第四课,古筝曲《渔舟唱晚》是娄树华根据山东古曲改编而成。标题取自唐代诗人王勃《藤王阁序》中的“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长秋一色,渔舟唱晚,响穷彭蠡之滨”。乐曲以优美典雅的曲调、舒缓的节奏,描绘了渔人在夕阳西下、湖光山色的优美的时刻,满载着劳动丰收的喜悦,荡浆归舟的欢快情景,表现了作者对祖国美丽的山河的赞美和热爱。

教学策略 通过音响和弹奏古筝独奏曲《渔舟唱晚》,让学生进行情感体验并展开想象,感受和理解不同乐段所表现的内容和意境。培养学生的音乐审美能力和想象力,感受和体验古筝音乐独特的美感,从而激发学生对中国民族音乐的热爱。

教具学具媒体准备

多媒体课件 古筝 黑板 卡片

教学时数 一课时

第 [ 1 ] 课 时 教 学 过 程

教学程序 教师教的活动 学生学的活动 教具、学具以及媒体运用 教与学的评价手段运用 教学环节设计意图

导入阶段 1.播放周杰伦演奏古筝的视频。

2.简单介绍古筝 学生欣赏。

教师引导,学生回答。 多媒体课件 生成性评价 让学生对古筝演奏的初步感知了解。

展开阶段

学生朗诵古诗《滕王阁序》

2.进入音乐第一主题,听一听哪些音进行了变化?引导学生找出上滑音。用安静地优美地声音跟着伴奏哼唱旋律。

3.再次聆听第一主题,找找是由哪几个音组成,简单介绍五声调式。把这五个音重新编排,引出第二段主题音乐。

4、对比两句音乐,哪句的推动力更强?结合图片,引导学生想象唐代诗人王勃当时站在滕王阁上看到的景物、事物。

5.学习第三段主题音乐,简单介绍花指。引导学生在花指的地方模仿渔民划浆。

6.聆听全曲,辨认主题音乐。 学生朗诵

并结合图片回答当时作者当时看到的是什么季节?什么时间的美景?

学生聆听并回答。

学生学唱乐曲,同时提醒学生用心聆听。

让学生自己找出歌曲中的难点部分,教师协助解决。

引导学生结合图片从高处往低处欣赏美景,并把美景记下来,再配上第二段主题音乐,展现渔民高声歌唱的情景。

学生聆听音乐划浆,老师伴奏 多媒体课件

古筝

发展性评价 朗诵古诗可以便于学生更好的了解作品。

聆听让学生对第一段音乐有一个初步的认识。

让学生自己找出音乐中的上滑音,是把学习主动权放在他们手中,可以使学生对作品难点有深刻的印象,也会更有利于难点的解决。

拓展阶段 1.对中央电视台的背景进行简单的介绍。

学生聆听、观看

多媒体课件

结束阶段

.小结。

总结评价 巩固本节课的主要内容

课后反思 音乐来源于生活,音乐又融于生活,生活与音乐紧密联系,密不可分。教材上的音乐很多对于学生来说都很陌生,因此,如果能将这些音乐和学生的生活联系起来,那么学生学习的兴趣也会很浓厚,而且记忆深刻。在欣赏聆听古筝独奏曲《渔舟唱晚》前,老师设计了从生活中的音乐引入,教师播放学生熟悉的周杰伦演奏古筝的视频。让学生对古筝演奏的初步感知了解。

在拓展阶段播放央视天气预报的背景音乐,让学生回忆,“听过这段音乐吗?”“你在哪里听到过?”“你知道这个音乐的名字吗?”在一阵讨论之后,师生达成共识,这是中央电视台天气预报的背景音乐,据说是迄今为止中央电视台唯一没有改变过的背景音乐,是当年在上海颇有名气的电子琴演奏家浦琪璋根据同名民族乐曲改编演奏的。这首乐曲有一个好听的名字,叫“渔舟唱晚”。《?渔舟唱晚》作为一首经典的民族乐曲,他有很多不同乐器演奏的版本。一可以激发学生的兴趣,二可以观察学生对生活中的音乐的敏感度,让学生知道生活处处有音乐,另一方面,可以引入本课的课题《渔舟唱晚》。学生对这样的开头感觉非常地适应,亲近。老师相信有很多同学听过这段音乐却不知道出自哪首乐曲,通过这样的一种方式,告诉学生知识无处不在,同学们要多关注生活中的音乐。

同课章节目录

- 第1课 音乐的风格

- 欣赏:小提琴独奏曲《D大调小步舞曲》

- 欣赏:《钢琴奏鸣曲op.49 No.2》第二乐章

- 欣赏:《草原就是我的家》

- 欣赏:1. 《小白菜》 2. 《节日舞》片段

- 歌曲:《小白菜》

- 欣赏:中央民族乐器《秧歌舞曲》

- 第2课 两首风格不同的台湾民谣

- 歌曲《月亮月光光》

- 歌曲《放纸鹞》

- 第3课 环球音乐探宝(六)——拉丁美洲之旅

- 欣赏《墨西哥草帽舞》

- 歌曲《当我们在广场上相遇》

- 歌曲《快来吧!朋友》

- 欣赏:器乐曲《桑巴舞曲》片段

- 歌曲《卖花生》

- 第4课 乘着歌声的翅膀

- 歌曲《乘着歌声的翅膀》

- 欣赏:管弦乐曲《朝景》

- 欣赏:管弦乐曲《奥塞之死》

- 歌曲《歌唱二小放牛郎》

- 第5课 海鸥,我们的朋友

- 歌曲《海鸥》

- 歌曲《桑塔•露琪亚》

- 第6课 到这里来欣赏动漫歌曲

- 歌曲《斑鸠调》

- 欣赏:器乐曲《碰鼻歌》

- 第7课 五彩缤纷的音色世界(五)

- 欣赏:古琴曲《梅花三弄》

- 欣赏:古筝曲《渔舟唱晚》

- 欣赏:箜篌曲《春江花月夜》

- 第8课 校园歌曲

- 歌曲《童年》

- 歌曲《乡间的小路》

- 第9课 多彩的乡音(六)

- 歌曲《盼红军》

- 歌曲《金瓶似的小山》

- 歌曲《孟姜女哭长城》

- 第10课 描绘古战场的音画

- 欣赏:琵琶曲《十面埋伏》

- 第11课 音乐家(三)——贝多芬

- 欣赏:《第九(合唱)交响曲》第四乐章片段

- 歌曲:《欢乐颂》

- 第12课 儿童歌舞剧——《法图姑娘》