人教版 九年级 上册 3.1分子和原子 巩固练习(带解析答案)

文档属性

| 名称 | 人教版 九年级 上册 3.1分子和原子 巩固练习(带解析答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 125.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2020-09-16 08:14:15 | ||

图片预览

文档简介

分子和原子巩固练习

一、单选题

下列现象的微观解释中,不正确的是

A.

氢气和液氢都可做燃料--相同物质的分子,其化学性质相同

B.

用警犬搜救地震中被埋人员--分子在不断运动

C.

成熟的菠萝蜜会散发出浓浓的香味--分子在不断地运动

D.

水烧开后易把壶盖冲起--温度升高,分子变大

中国科学技术馆“物质之妙”展区有一台分子运动模拟器。这台模拟器由玻璃罩内小球的变化情况来表现固、液气三态中分子的状态。当玻璃罩内温度升高时,玻璃罩中的小球将

A.

间隔变小

B.

质量变大

C.

数量增多

D.

运动加快

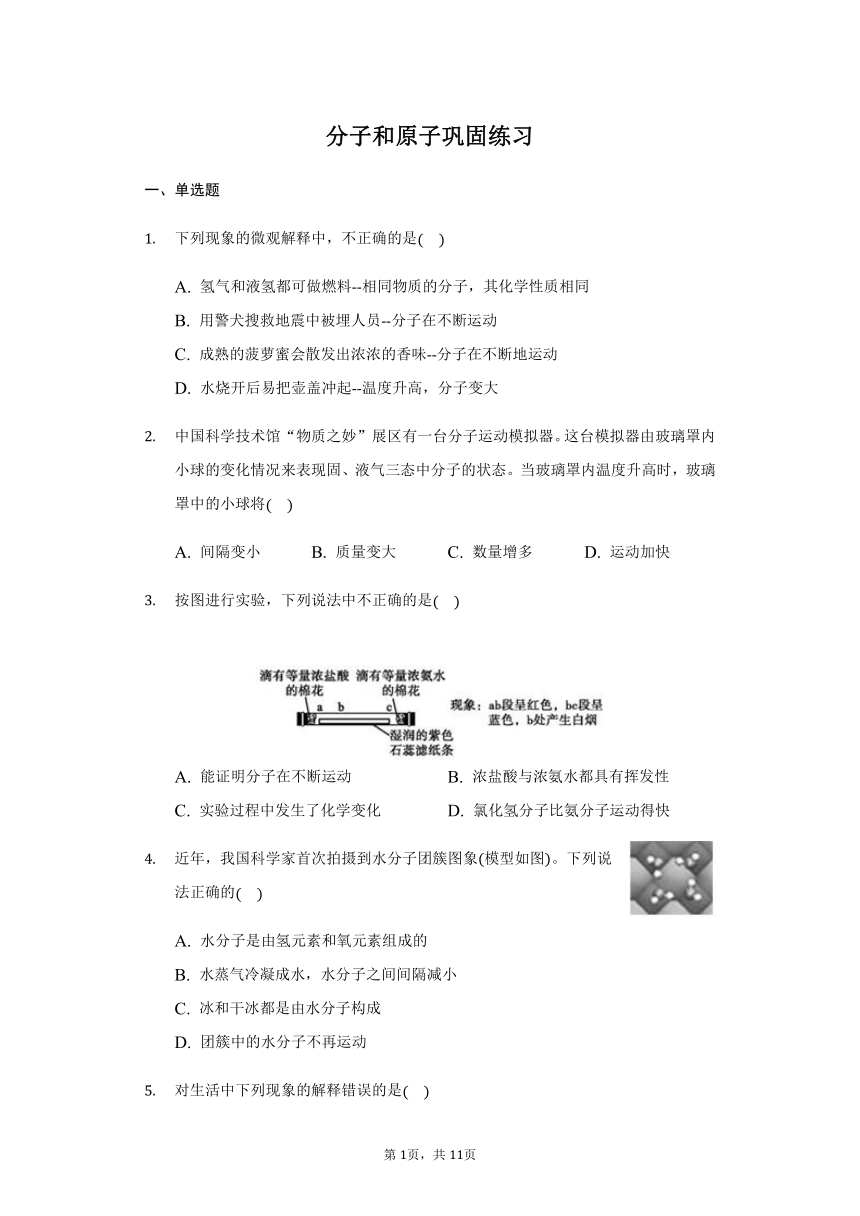

按图进行实验,下列说法中不正确的是

A.

能证明分子在不断运动

B.

浓盐酸与浓氨水都具有挥发性

C.

实验过程中发生了化学变化

D.

氯化氢分子比氨分子运动得快

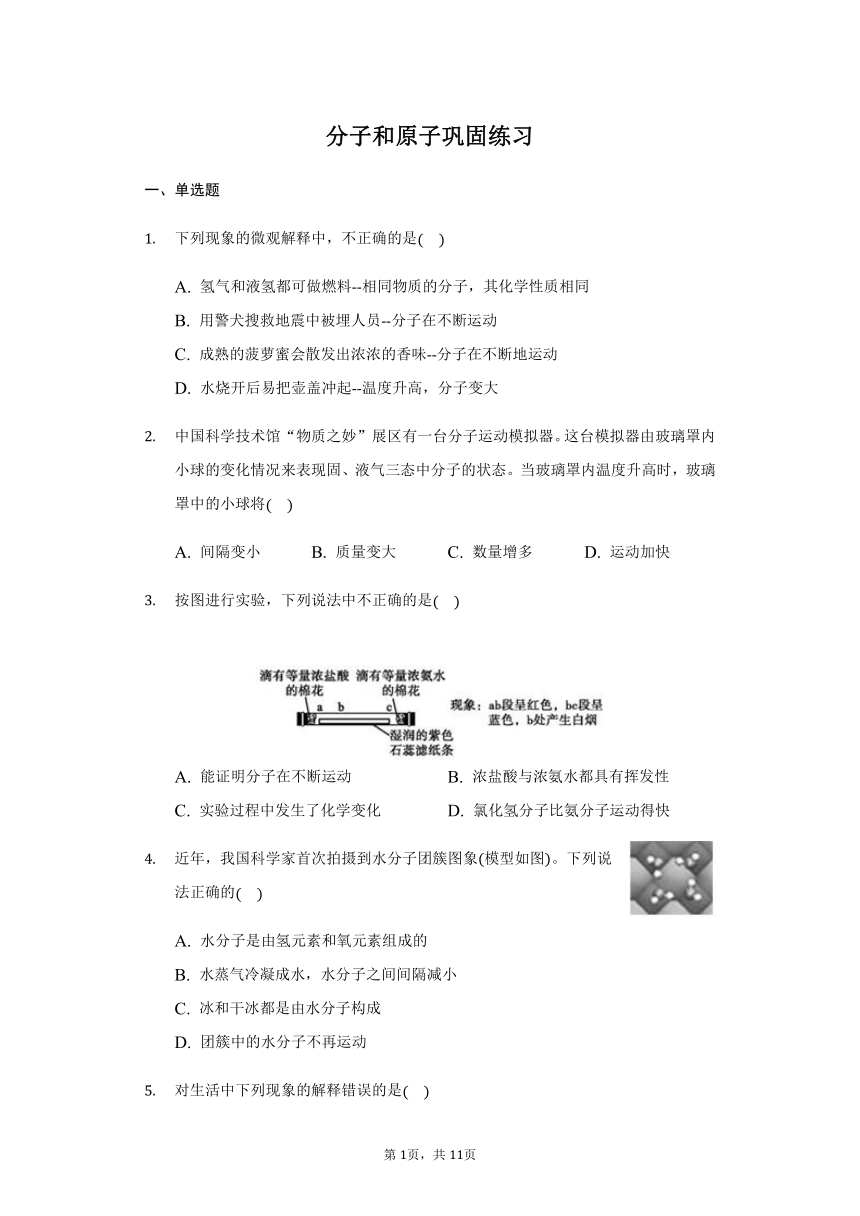

近年,我国科学家首次拍摄到水分子团簇图象模型如图。下列说法正确的

A.

水分子是由氢元素和氧元素组成的

B.

水蒸气冷凝成水,水分子之间间隔减小

C.

冰和干冰都是由水分子构成

D.

团簇中的水分子不再运动

对生活中下列现象的解释错误的是

现象

解释

A

湿衣服在夏天比在冬天干得快

温度升高,分子运动速率加快

B

6000L氧气在加压下可装入容积为40L的钢瓶中

气体分子间间隔大,易于压缩

C

自行车轮胎在阳光下暴晒而炸裂

分子受热,体积变大

D

在无外力下,花粉会在平静的水面上移动

分子在不断运动

A.

A

B.

B

C.

C

D.

D

冬天结冰后,冰浮到水面上,其原因是

A.

水分子很小

B.

水分子在运动

C.

水分子间隔变大

D.

分子分成原子

将空的矿泉水瓶从高原地区带到平原,瓶子变瘪,因为瓶内气体

A.

分子体积变小

B.

分子停止运动

C.

分子间隔变小

D.

分子数目减少

能证明分子在化学变化中可以再分的事实是

A.

水受热变为水蒸气

B.

氧化汞受热分解生成汞和氧气

C.

分离液态空气

D.

固体碘受热变为碘蒸气

下列诗词中,能用分子观点解释的是

A.

?春色:春色满园关不住

B.

?夏竹:竹深树密虫鸣处

C.

?秋月:月关浸水水浸天

D.

?冬花:暗香浮动月黄昏

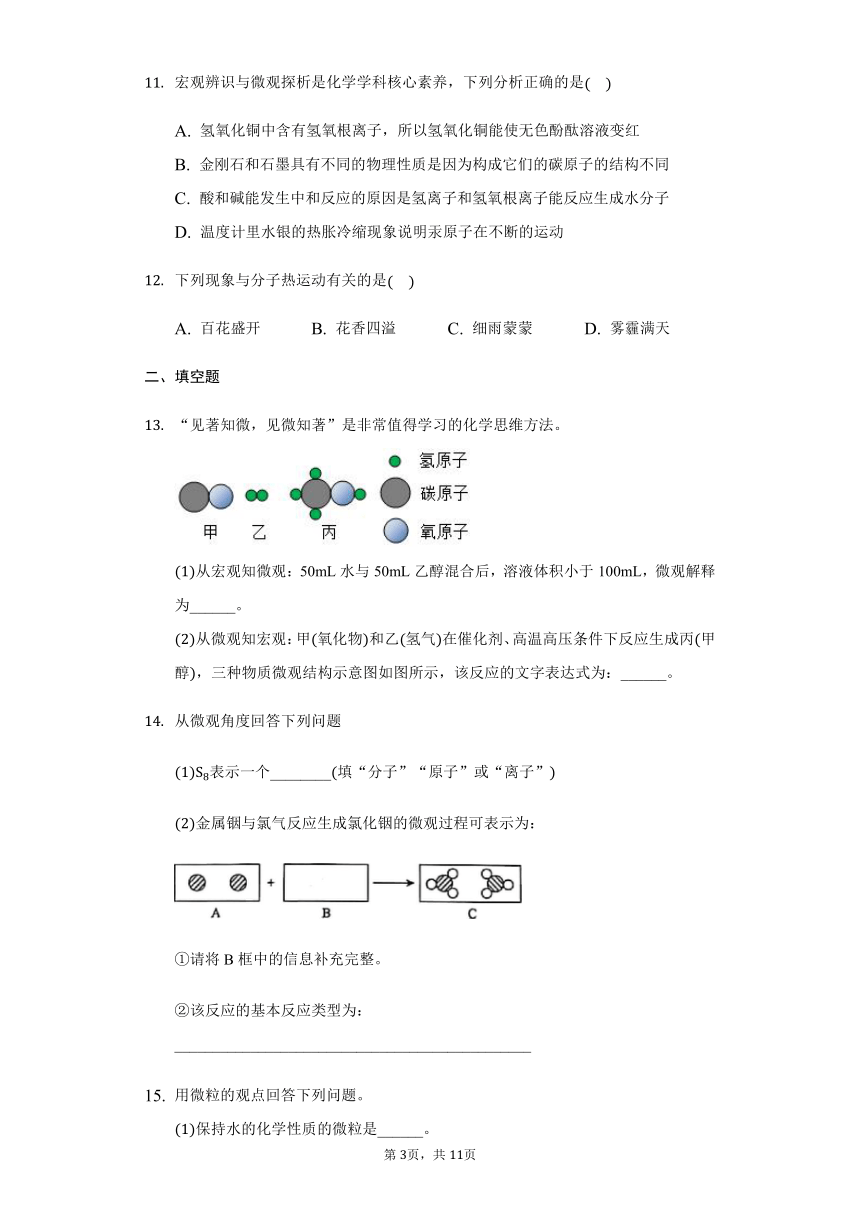

如图是初中化学教材插图“用扫描隧道显微镜获得的苯分子的图象”,根据该图无法获得的分子信息是

A.

分子的质量和体积都很小

B.

分子之间有间隔

C.

分子在不断地运动

D.

分子排列有一定的规律

宏观辨识与微观探析是化学学科核心素养,下列分析正确的是

A.

氢氧化铜中含有氢氧根离子,所以氢氧化铜能使无色酚酞溶液变红

B.

金刚石和石墨具有不同的物理性质是因为构成它们的碳原子的结构不同

C.

酸和碱能发生中和反应的原因是氢离子和氢氧根离子能反应生成水分子

D.

温度计里水银的热胀冷缩现象说明汞原子在不断的运动

下列现象与分子热运动有关的是

A.

百花盛开

B.

花香四溢

C.

细雨蒙蒙

D.

雾霾满天

二、填空题

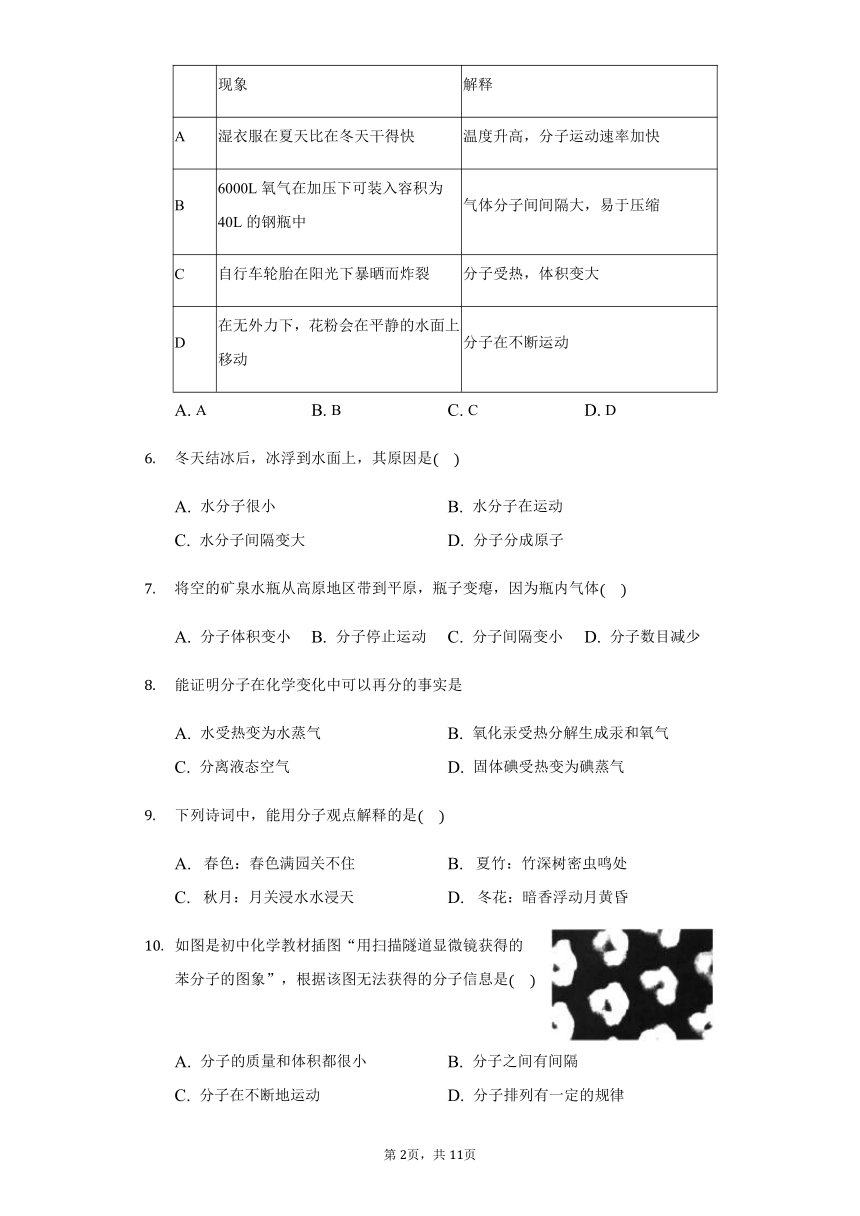

“见著知微,见微知著”是非常值得学习的化学思维方法。

从宏观知微观:50mL水与50mL乙醇混合后,溶液体积小于100mL,微观解释为______。

从微观知宏观:甲氧化物和乙氢气在催化剂、高温高压条件下反应生成丙甲醇,三种物质微观结构示意图如图所示,该反应的文字表达式为:______。

从微观角度回答下列问题

表示一个________填“分子”“原子”或“离子”

金属铟与氯气反应生成氯化铟的微观过程可表示为:

请将B框中的信息补充完整。

该反应的基本反应类型为:_______________________________________________

用微粒的观点回答下列问题。

保持水的化学性质的微粒是______。

金刚石和石墨物理性质差异很大的原因是______。

湿衣服晾晒一段时间后变干的原因是______。

一定质量的水受热变成水蒸气时,其体积变大的原因______。

三、实验题(本大题共2小题,共20.0分)

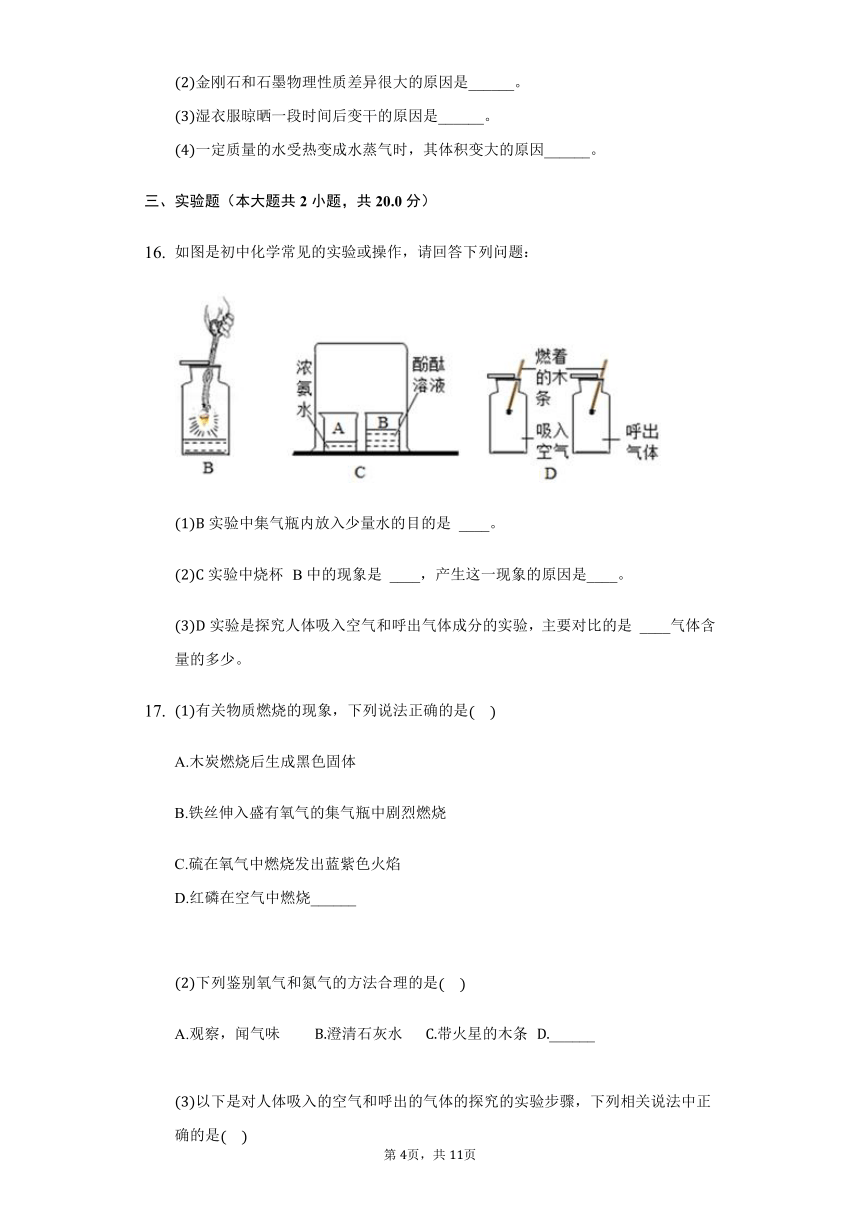

如图是初中化学常见的实验或操作,请回答下列问题:

实验中集气瓶内放入少量水的目的是

____。

实验中烧杯

B中的现象是

____,产生这一现象的原因是____。

实验是探究人体吸入空气和呼出气体成分的实验,主要对比的是

____气体含量的多少。

有关物质燃烧的现象,下列说法正确的是

A.木炭燃烧后生成黑色固体

B.铁丝伸入盛有氧气的集气瓶中剧烈燃烧

C.硫在氧气中燃烧发出蓝紫色火焰

D.红磷在空气中燃烧______

下列鉴别氧气和氮气的方法合理的是

A.观察,闻气味

?????

澄清石灰水????

带火星的木条

______

以下是对人体吸入的空气和呼出的气体的探究的实验步骤,下列相关说法中正确的是

步骤一:取两个空集气瓶,在空气中用玻璃片将瓶口盖好,另取两集气瓶,用排水法收集两瓶人呼出的气体,用玻璃片盖好

步骤二:将燃着的小木条分别插入空气样品和呼出的气体的样品中,观察

步骤三:向一瓶空气样品和一瓶呼出气体的样品中各滴入相同滴数的澄清石灰水,振荡

步骤四:取两块干燥的玻璃片或镜片,对其中一块哈气,对比观察两块玻璃片上发生的现象

A.步骤二中可以将燃着的木条替换为带火星的木条

??

B.步骤二的实验目的是为了证明氮气不助燃、二氧化碳也不助燃

C.步骤三的实验目的是为了证明呼出气体中二氧化碳含量多于吸入的空气

D.步骤四的实验目的是_____________

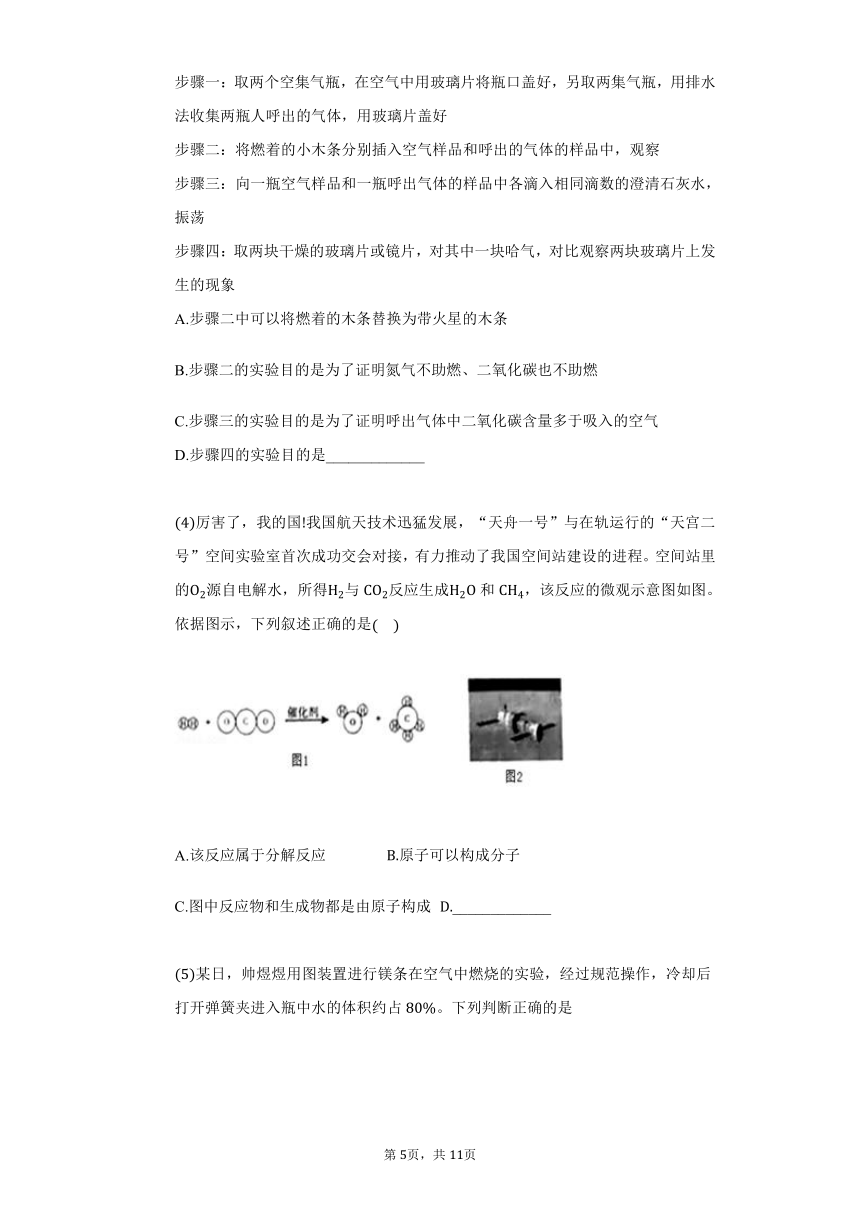

厉害了,我的国我国航天技术迅猛发展,“天舟一号”与在轨运行的“天宫二号”空间实验室首次成功交会对接,有力推动了我国空间站建设的进程。空间站里的源自电解水,所得与反应生成和,该反应的微观示意图如图。依据图示,下列叙述正确的是

A.该反应属于分解反应??????????????

原子可以构成分子

C.图中反应物和生成物都是由原子构成

_____________

某日,帅煜煜用图装置进行镁条在空气中燃烧的实验,经过规范操作,冷却后打开弹簧夹进入瓶中水的体积约占。下列判断正确的是

A.可以确定镁条与二氧化碳发生了反应???

不能确定镁条是否只与氧气发生了反应

C.不能确定镁条与稀有气体是否发生反应??????

镁条一定与__________发生了反应

答案和解析

1.D

A.由分子构成的物质,分子是保持物质化学性质的最小粒子,氢气和液氢都是由氢分子构成的,所以二者的化学性质相同,都可做燃料,说法正确;

B.分子在不断运动,所以可用警犬搜救地震中被埋人员,说法正确;

C.成熟的菠萝蜜会散发出浓浓的香味,说明香味分子运动到空气中,被人嗅到,说法正确;

D.水沸腾后壶盖被顶起,是因为温度升高,分子间的间隔变大,说法错误。

2.D

温度升高时,分子获得能量,运动速率加快,分子之间间隔增大,分子的质量、数量都不变。

3.D

解:A、浓氨水和浓盐酸没有直接接触到滤纸条,玻璃管中的滤纸条上的紫色石蕊试液变蓝色或变红色,从微观上说明分子是在不断运动的,故选项说法正确。

B、浓氨水和浓盐酸没有直接接触到滤纸条,玻璃管中的滤纸条上的紫色石蕊试液变蓝色或变红色,说明浓氨水和浓盐酸都具有挥发性,故选项说法正确。

C、该实验中,氨分子和氯化氢分子都是不断运动的,当相遇时反应生成氯化铵,发生了化学变化,故选项说法正确。

D、由图示现象可知变蓝得要比变红的多,说明氨分子运动速度比氯化氢分子运动得快,故选项说法错误。

4.B

解:氢元素与氧元素可以组成水,而不是水分子,故错误;

B.温度降低,水蒸气冷凝成水,分子间隔减小,故正确;

C.干冰是由二氧化碳分子构成的,不是由水分子构成的,故错误。

D.分子是在不断运动的,团簇中的水分子也在不断运动,故错误;

5.C

A、湿衣服在夏天比在冬天干得快,是因为夏天温度高,分子的运动速率加快,故选项解释正确。

B、6000L氧气在加压下可装入容积为40L的钢瓶中,是因为分子间有间隔,气体受压后,分子间隔变小,故选项解释正确。

C、自行车轮胎在阳光下暴晒而炸裂,是因为温度升高,分子间的间隔增大,而不是分子体积变大,故选项解释错误。

D、在无外力下,花粉会在平静的水面上移动,是因为分子在不断运动的缘故,故选项解释正确。

6.C

冰浮到水面上是利用冰中水分子之间间隔变大,密度变小的缘故。

7.C

将空的矿泉水瓶从高原地区带到平原,瓶子变瘪,瓶内气体的分子间隔变小。

8.B

A.水受热变为水蒸气,没有新物质生成,属于物理变化,故不能证明分子在化学变化中可以再分,故A错误;?

B.氧化汞受热分解生成汞和氧气,有新物质生成,属于化学变化,故能证明分子在化学变化中可以再分,故B正确;?

C.分离液态空气过程中,通过沸点不同把各气体分离开来,没有生成新物质,不属于化学变化,故C错误;

D.固体碘受热变为碘蒸气,没有新物质生成,属于物理变化,故不能证明分子在化学变化中可以再分,故D错误。?

9.D

春色满园关不住?、竹深树密虫鸣处、月关浸水水浸天都属于宏观物质的变化,不能用微粒运动观点来解释;暗香浮动月黄昏,是由于分子是不断运动的,花香的微粒通过运动分散到周围的空气中,故D符合题意。

10.C

A.这是用扫描隧道显微镜获得的苯分子的图象,由此说明分子的质量和体积都很小,故说法正确;

B.由苯分子图可知,苯分子之间有间隔,故说法正确;

C.苯分子不停的运动通过该图不能看出,故说法错误;

D.由图示可知,分子排列有一定的规律,故说法正确。

11.C

溶液变红,故选项说法错误。

B、金刚石和石墨具有不同的物理性质,是因为碳原子的排列方式不同,故选项说法错误。

C、酸和碱能发生中和反应,是因为氢离子和氢氧根离子能反应生成水分子,故选项说法正确。

D、水银是金属汞的俗称,是由汞原子直接构成的,温度计里水银的热胀冷缩,是因为汞原子间的间隔随着温度的改变而改变,故选项说法错误。

12.B

分子运动是肉眼看不见的运动,如花香四溢,而百花盛开,细雨蒙蒙,雾霾满天则是看得见的运动,

13.分子之间有间隔?

一氧化碳氢气甲醇

解:由于分子之间有间隔,50mL水与50mL乙醇混合后,分子相互占据了间隔,所以混合后溶液体积小于100mL;故填:分子之间有间隔;

由图示可知,该反应为一氧化碳和氢气在催化剂、高温高压条件下,生成甲醇,文字表达式为一氧化碳氢气甲醇;故填:一氧化碳氢气甲醇。

14.分子

化合反应

微观上可表示1个分子。

依据质量守恒定律,化学反应前后原子的种类、数目不变,一个氯分子是由两个氯原子构成,则B框中的信息应为:3个氯分子,图示为。

该反应由两种物质生成了一种物质,基本反应类型为化合反应。

15.水分子?

碳原子的排列方式不同?

水分子是在不断的运动的?

温度升高,水分子间的间隔变大

解:水是由水分子构成的,保持水的化学性质的微粒是水分子。

金刚石和石墨物理性质差异很大的原因是碳原子的排列方式不同。

湿衣服晾晒一段时间后变干,是因为水分子是在不断的运动的,运动到空气中去了。

一定质量的水受热变成水蒸气时,其体积变大的原因温度升高,水分子间的间隔变大。

16.防止生成物溅落下来,炸裂瓶底;

溶液由无色变红色;分子在不断运动;

氧气。

实验中集气瓶内放入少量水的目的是防止生成物溅落下来,炸裂瓶底;故填:防止生成物溅落下来,炸裂瓶底;

浓氨水具有挥发性,挥发出来的氨气溶于水生成了氨水,氨水能使无色的酚酞试液变红色;C实验中烧杯B中的现象是溶液由无色变成红色。产生这一现象的原因是分子不断的运动;故填:溶液由无色变红色;分子在不断运动;

氧气具有助燃性,根据木条燃烧的程度判断氧气含量的多少。故填:氧气。

17.;产生大量白烟

;燃着的小木条

;证明呼出气体中水蒸气含量多于吸入的空气

;化学反应前后分子种类发生改变

;氮气

木炭燃烧后生成二氧化碳气体,故A错误;

B.铁丝在点燃的条件下伸入盛有氧气的集气瓶中剧烈燃烧,故B错误;

C.硫在氧气中燃烧发出蓝紫色火焰,故C正确;

D.红磷在空气中燃烧产生大量的白烟。

故答案为:C;产生大量白烟;

氮气和氧气都是无色无味的气体,不能用观察,闻气味鉴别,故A错误;

B.氮气、氧气都不能与澄清石灰水反应,不能鉴别,故B错误;

C.氧气能使带火星的木条复燃,氮气不能,可以鉴别,故C正确;

D.分别用燃着的木条检验,能使燃着的木条燃烧得更旺的是氧气,熄灭的是氮气。

故答案为:C;燃着的小木条;

带火星的木条在空气中和呼出的气体中都慢慢熄灭,不能替换,故A错误;

B.步骤二的实验目的是为了证明空气中氧气的含量比呼出的气体中要多,故B错误;

C.步骤三的实验目的是为了证明呼出气体中二氧化碳含量多于吸入的空气,故C正确;

D.步骤四的实验目的是证明呼出气体中水蒸气含量多于吸入的空气。

故答案为:C;证明呼出气体z中水蒸气含量多于吸入的空气;

该反应是由两种物质生成两种物质的反应,不属于分解反应,故A错误;

B.在化学变化中,分子分成原子,原子重新构成新的分子,故B正确;

C.图中反应物和生成物都是由分子构成,故C错误;

D.由图示可知,反应前后分子种类发生改变,原子种类不变。

故答案为:B;化学反应前后分子种类发生改变;

用图装置进行镁条在空气中燃烧的实验,经过规范操作,冷却后打开弹簧夹进入瓶中水的体积约占,而空气中二氧化碳的含量为,所以不能确定二氧化碳与镁发生了反应,故A错误;

B.用图装置进行镁条在空气中燃烧的实验,经过规范操作,冷却后打开弹簧夹进入瓶中水的体积约占,不能确定镁条是否只与氧气发生了反应,故B正确;

C.稀有气体的化学性质很稳定,不能与镁反应,故C错误;

D.用图装置进行镁条在空气中燃烧的实验,经过规范操作,冷却后打开弹簧夹进入瓶中水的体积约占,说明镁条一定与氮气发生了反应。

故答案为:B;氮气。

第2页,共2页

第1页,共1页

一、单选题

下列现象的微观解释中,不正确的是

A.

氢气和液氢都可做燃料--相同物质的分子,其化学性质相同

B.

用警犬搜救地震中被埋人员--分子在不断运动

C.

成熟的菠萝蜜会散发出浓浓的香味--分子在不断地运动

D.

水烧开后易把壶盖冲起--温度升高,分子变大

中国科学技术馆“物质之妙”展区有一台分子运动模拟器。这台模拟器由玻璃罩内小球的变化情况来表现固、液气三态中分子的状态。当玻璃罩内温度升高时,玻璃罩中的小球将

A.

间隔变小

B.

质量变大

C.

数量增多

D.

运动加快

按图进行实验,下列说法中不正确的是

A.

能证明分子在不断运动

B.

浓盐酸与浓氨水都具有挥发性

C.

实验过程中发生了化学变化

D.

氯化氢分子比氨分子运动得快

近年,我国科学家首次拍摄到水分子团簇图象模型如图。下列说法正确的

A.

水分子是由氢元素和氧元素组成的

B.

水蒸气冷凝成水,水分子之间间隔减小

C.

冰和干冰都是由水分子构成

D.

团簇中的水分子不再运动

对生活中下列现象的解释错误的是

现象

解释

A

湿衣服在夏天比在冬天干得快

温度升高,分子运动速率加快

B

6000L氧气在加压下可装入容积为40L的钢瓶中

气体分子间间隔大,易于压缩

C

自行车轮胎在阳光下暴晒而炸裂

分子受热,体积变大

D

在无外力下,花粉会在平静的水面上移动

分子在不断运动

A.

A

B.

B

C.

C

D.

D

冬天结冰后,冰浮到水面上,其原因是

A.

水分子很小

B.

水分子在运动

C.

水分子间隔变大

D.

分子分成原子

将空的矿泉水瓶从高原地区带到平原,瓶子变瘪,因为瓶内气体

A.

分子体积变小

B.

分子停止运动

C.

分子间隔变小

D.

分子数目减少

能证明分子在化学变化中可以再分的事实是

A.

水受热变为水蒸气

B.

氧化汞受热分解生成汞和氧气

C.

分离液态空气

D.

固体碘受热变为碘蒸气

下列诗词中,能用分子观点解释的是

A.

?春色:春色满园关不住

B.

?夏竹:竹深树密虫鸣处

C.

?秋月:月关浸水水浸天

D.

?冬花:暗香浮动月黄昏

如图是初中化学教材插图“用扫描隧道显微镜获得的苯分子的图象”,根据该图无法获得的分子信息是

A.

分子的质量和体积都很小

B.

分子之间有间隔

C.

分子在不断地运动

D.

分子排列有一定的规律

宏观辨识与微观探析是化学学科核心素养,下列分析正确的是

A.

氢氧化铜中含有氢氧根离子,所以氢氧化铜能使无色酚酞溶液变红

B.

金刚石和石墨具有不同的物理性质是因为构成它们的碳原子的结构不同

C.

酸和碱能发生中和反应的原因是氢离子和氢氧根离子能反应生成水分子

D.

温度计里水银的热胀冷缩现象说明汞原子在不断的运动

下列现象与分子热运动有关的是

A.

百花盛开

B.

花香四溢

C.

细雨蒙蒙

D.

雾霾满天

二、填空题

“见著知微,见微知著”是非常值得学习的化学思维方法。

从宏观知微观:50mL水与50mL乙醇混合后,溶液体积小于100mL,微观解释为______。

从微观知宏观:甲氧化物和乙氢气在催化剂、高温高压条件下反应生成丙甲醇,三种物质微观结构示意图如图所示,该反应的文字表达式为:______。

从微观角度回答下列问题

表示一个________填“分子”“原子”或“离子”

金属铟与氯气反应生成氯化铟的微观过程可表示为:

请将B框中的信息补充完整。

该反应的基本反应类型为:_______________________________________________

用微粒的观点回答下列问题。

保持水的化学性质的微粒是______。

金刚石和石墨物理性质差异很大的原因是______。

湿衣服晾晒一段时间后变干的原因是______。

一定质量的水受热变成水蒸气时,其体积变大的原因______。

三、实验题(本大题共2小题,共20.0分)

如图是初中化学常见的实验或操作,请回答下列问题:

实验中集气瓶内放入少量水的目的是

____。

实验中烧杯

B中的现象是

____,产生这一现象的原因是____。

实验是探究人体吸入空气和呼出气体成分的实验,主要对比的是

____气体含量的多少。

有关物质燃烧的现象,下列说法正确的是

A.木炭燃烧后生成黑色固体

B.铁丝伸入盛有氧气的集气瓶中剧烈燃烧

C.硫在氧气中燃烧发出蓝紫色火焰

D.红磷在空气中燃烧______

下列鉴别氧气和氮气的方法合理的是

A.观察,闻气味

?????

澄清石灰水????

带火星的木条

______

以下是对人体吸入的空气和呼出的气体的探究的实验步骤,下列相关说法中正确的是

步骤一:取两个空集气瓶,在空气中用玻璃片将瓶口盖好,另取两集气瓶,用排水法收集两瓶人呼出的气体,用玻璃片盖好

步骤二:将燃着的小木条分别插入空气样品和呼出的气体的样品中,观察

步骤三:向一瓶空气样品和一瓶呼出气体的样品中各滴入相同滴数的澄清石灰水,振荡

步骤四:取两块干燥的玻璃片或镜片,对其中一块哈气,对比观察两块玻璃片上发生的现象

A.步骤二中可以将燃着的木条替换为带火星的木条

??

B.步骤二的实验目的是为了证明氮气不助燃、二氧化碳也不助燃

C.步骤三的实验目的是为了证明呼出气体中二氧化碳含量多于吸入的空气

D.步骤四的实验目的是_____________

厉害了,我的国我国航天技术迅猛发展,“天舟一号”与在轨运行的“天宫二号”空间实验室首次成功交会对接,有力推动了我国空间站建设的进程。空间站里的源自电解水,所得与反应生成和,该反应的微观示意图如图。依据图示,下列叙述正确的是

A.该反应属于分解反应??????????????

原子可以构成分子

C.图中反应物和生成物都是由原子构成

_____________

某日,帅煜煜用图装置进行镁条在空气中燃烧的实验,经过规范操作,冷却后打开弹簧夹进入瓶中水的体积约占。下列判断正确的是

A.可以确定镁条与二氧化碳发生了反应???

不能确定镁条是否只与氧气发生了反应

C.不能确定镁条与稀有气体是否发生反应??????

镁条一定与__________发生了反应

答案和解析

1.D

A.由分子构成的物质,分子是保持物质化学性质的最小粒子,氢气和液氢都是由氢分子构成的,所以二者的化学性质相同,都可做燃料,说法正确;

B.分子在不断运动,所以可用警犬搜救地震中被埋人员,说法正确;

C.成熟的菠萝蜜会散发出浓浓的香味,说明香味分子运动到空气中,被人嗅到,说法正确;

D.水沸腾后壶盖被顶起,是因为温度升高,分子间的间隔变大,说法错误。

2.D

温度升高时,分子获得能量,运动速率加快,分子之间间隔增大,分子的质量、数量都不变。

3.D

解:A、浓氨水和浓盐酸没有直接接触到滤纸条,玻璃管中的滤纸条上的紫色石蕊试液变蓝色或变红色,从微观上说明分子是在不断运动的,故选项说法正确。

B、浓氨水和浓盐酸没有直接接触到滤纸条,玻璃管中的滤纸条上的紫色石蕊试液变蓝色或变红色,说明浓氨水和浓盐酸都具有挥发性,故选项说法正确。

C、该实验中,氨分子和氯化氢分子都是不断运动的,当相遇时反应生成氯化铵,发生了化学变化,故选项说法正确。

D、由图示现象可知变蓝得要比变红的多,说明氨分子运动速度比氯化氢分子运动得快,故选项说法错误。

4.B

解:氢元素与氧元素可以组成水,而不是水分子,故错误;

B.温度降低,水蒸气冷凝成水,分子间隔减小,故正确;

C.干冰是由二氧化碳分子构成的,不是由水分子构成的,故错误。

D.分子是在不断运动的,团簇中的水分子也在不断运动,故错误;

5.C

A、湿衣服在夏天比在冬天干得快,是因为夏天温度高,分子的运动速率加快,故选项解释正确。

B、6000L氧气在加压下可装入容积为40L的钢瓶中,是因为分子间有间隔,气体受压后,分子间隔变小,故选项解释正确。

C、自行车轮胎在阳光下暴晒而炸裂,是因为温度升高,分子间的间隔增大,而不是分子体积变大,故选项解释错误。

D、在无外力下,花粉会在平静的水面上移动,是因为分子在不断运动的缘故,故选项解释正确。

6.C

冰浮到水面上是利用冰中水分子之间间隔变大,密度变小的缘故。

7.C

将空的矿泉水瓶从高原地区带到平原,瓶子变瘪,瓶内气体的分子间隔变小。

8.B

A.水受热变为水蒸气,没有新物质生成,属于物理变化,故不能证明分子在化学变化中可以再分,故A错误;?

B.氧化汞受热分解生成汞和氧气,有新物质生成,属于化学变化,故能证明分子在化学变化中可以再分,故B正确;?

C.分离液态空气过程中,通过沸点不同把各气体分离开来,没有生成新物质,不属于化学变化,故C错误;

D.固体碘受热变为碘蒸气,没有新物质生成,属于物理变化,故不能证明分子在化学变化中可以再分,故D错误。?

9.D

春色满园关不住?、竹深树密虫鸣处、月关浸水水浸天都属于宏观物质的变化,不能用微粒运动观点来解释;暗香浮动月黄昏,是由于分子是不断运动的,花香的微粒通过运动分散到周围的空气中,故D符合题意。

10.C

A.这是用扫描隧道显微镜获得的苯分子的图象,由此说明分子的质量和体积都很小,故说法正确;

B.由苯分子图可知,苯分子之间有间隔,故说法正确;

C.苯分子不停的运动通过该图不能看出,故说法错误;

D.由图示可知,分子排列有一定的规律,故说法正确。

11.C

溶液变红,故选项说法错误。

B、金刚石和石墨具有不同的物理性质,是因为碳原子的排列方式不同,故选项说法错误。

C、酸和碱能发生中和反应,是因为氢离子和氢氧根离子能反应生成水分子,故选项说法正确。

D、水银是金属汞的俗称,是由汞原子直接构成的,温度计里水银的热胀冷缩,是因为汞原子间的间隔随着温度的改变而改变,故选项说法错误。

12.B

分子运动是肉眼看不见的运动,如花香四溢,而百花盛开,细雨蒙蒙,雾霾满天则是看得见的运动,

13.分子之间有间隔?

一氧化碳氢气甲醇

解:由于分子之间有间隔,50mL水与50mL乙醇混合后,分子相互占据了间隔,所以混合后溶液体积小于100mL;故填:分子之间有间隔;

由图示可知,该反应为一氧化碳和氢气在催化剂、高温高压条件下,生成甲醇,文字表达式为一氧化碳氢气甲醇;故填:一氧化碳氢气甲醇。

14.分子

化合反应

微观上可表示1个分子。

依据质量守恒定律,化学反应前后原子的种类、数目不变,一个氯分子是由两个氯原子构成,则B框中的信息应为:3个氯分子,图示为。

该反应由两种物质生成了一种物质,基本反应类型为化合反应。

15.水分子?

碳原子的排列方式不同?

水分子是在不断的运动的?

温度升高,水分子间的间隔变大

解:水是由水分子构成的,保持水的化学性质的微粒是水分子。

金刚石和石墨物理性质差异很大的原因是碳原子的排列方式不同。

湿衣服晾晒一段时间后变干,是因为水分子是在不断的运动的,运动到空气中去了。

一定质量的水受热变成水蒸气时,其体积变大的原因温度升高,水分子间的间隔变大。

16.防止生成物溅落下来,炸裂瓶底;

溶液由无色变红色;分子在不断运动;

氧气。

实验中集气瓶内放入少量水的目的是防止生成物溅落下来,炸裂瓶底;故填:防止生成物溅落下来,炸裂瓶底;

浓氨水具有挥发性,挥发出来的氨气溶于水生成了氨水,氨水能使无色的酚酞试液变红色;C实验中烧杯B中的现象是溶液由无色变成红色。产生这一现象的原因是分子不断的运动;故填:溶液由无色变红色;分子在不断运动;

氧气具有助燃性,根据木条燃烧的程度判断氧气含量的多少。故填:氧气。

17.;产生大量白烟

;燃着的小木条

;证明呼出气体中水蒸气含量多于吸入的空气

;化学反应前后分子种类发生改变

;氮气

木炭燃烧后生成二氧化碳气体,故A错误;

B.铁丝在点燃的条件下伸入盛有氧气的集气瓶中剧烈燃烧,故B错误;

C.硫在氧气中燃烧发出蓝紫色火焰,故C正确;

D.红磷在空气中燃烧产生大量的白烟。

故答案为:C;产生大量白烟;

氮气和氧气都是无色无味的气体,不能用观察,闻气味鉴别,故A错误;

B.氮气、氧气都不能与澄清石灰水反应,不能鉴别,故B错误;

C.氧气能使带火星的木条复燃,氮气不能,可以鉴别,故C正确;

D.分别用燃着的木条检验,能使燃着的木条燃烧得更旺的是氧气,熄灭的是氮气。

故答案为:C;燃着的小木条;

带火星的木条在空气中和呼出的气体中都慢慢熄灭,不能替换,故A错误;

B.步骤二的实验目的是为了证明空气中氧气的含量比呼出的气体中要多,故B错误;

C.步骤三的实验目的是为了证明呼出气体中二氧化碳含量多于吸入的空气,故C正确;

D.步骤四的实验目的是证明呼出气体中水蒸气含量多于吸入的空气。

故答案为:C;证明呼出气体z中水蒸气含量多于吸入的空气;

该反应是由两种物质生成两种物质的反应,不属于分解反应,故A错误;

B.在化学变化中,分子分成原子,原子重新构成新的分子,故B正确;

C.图中反应物和生成物都是由分子构成,故C错误;

D.由图示可知,反应前后分子种类发生改变,原子种类不变。

故答案为:B;化学反应前后分子种类发生改变;

用图装置进行镁条在空气中燃烧的实验,经过规范操作,冷却后打开弹簧夹进入瓶中水的体积约占,而空气中二氧化碳的含量为,所以不能确定二氧化碳与镁发生了反应,故A错误;

B.用图装置进行镁条在空气中燃烧的实验,经过规范操作,冷却后打开弹簧夹进入瓶中水的体积约占,不能确定镁条是否只与氧气发生了反应,故B正确;

C.稀有气体的化学性质很稳定,不能与镁反应,故C错误;

D.用图装置进行镁条在空气中燃烧的实验,经过规范操作,冷却后打开弹簧夹进入瓶中水的体积约占,说明镁条一定与氮气发生了反应。

故答案为:B;氮气。

第2页,共2页

第1页,共1页

同课章节目录

- 绪言 化学使世界变得更加绚丽多彩

- 第一单元 走进化学世界

- 课题1 物质的变化和性质

- 课题2 化学是一门以实验为基础的科学

- 课题3 走进化学实验室

- 第二单元 我们周围的空气

- 课题1 空气

- 课题2 氧气

- 课题3 制取氧气

- 实验活动1 氧气的实验室制取与性质

- 第三单元 物质构成的奥秘

- 课题1 分子和原子

- 课题2 原子的结构

- 课题3 元素

- 第四单元 自然界的水

- 课题1 爱护水资源

- 课题2 水的净化

- 课题3 水的组成

- 课题4 化学式与化合价

- 第五单元 化学方程式

- 课题 1 质量守恒定律

- 课题 2 如何正确书写化学方程式

- 课题 3 利用化学方程式的简单计算

- 第六单元 碳和碳的氧化物

- 课题1 金刚石、石墨和C60

- 课题2 二氧化碳制取的研究

- 课题3 二氧化碳和一氧化碳

- 实验活动2 二氧化碳的实验室制取与性质

- 第七单元 燃料及其利用

- 课题 1 燃烧和灭火

- 课题2 燃料的合理利用与开发

- 实验活动 3 燃烧的条件