【同步推荐】2011—2012学年历史岳麓版必修1同步教学案:第1单元 第4课 专制集权的不断加强

文档属性

| 名称 | 【同步推荐】2011—2012学年历史岳麓版必修1同步教学案:第1单元 第4课 专制集权的不断加强 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 145.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2011-09-02 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第4课 专制集权的不断加强

[课程标准] 了解明朝内阁、清朝军机处设置等史实,认识君主专制制度的加强对中国社会发展的影响。

一、汉唐时期的地方割据与集权措施

1.七国之乱与汉武帝的集权

(1)七国之乱

①原因

根本原因:西汉初,刘邦分封____________。

直接原因:公元前154年,汉景帝采纳________的建议,开始削夺诸侯王国的封地。

②概况:借口“____________”,吴王刘濞等七国叛乱,后被平定。

(2)汉武帝集权:汉武帝即位后,实行“__________”,强干弱枝,监察地方。

2.藩镇割据与五代十国的分裂局面

(1)藩镇割据

①背景:平定“____________”后,许多将领被封为节度使。

②表现:节度使辖区广、权力大,职位往往____________,兄终弟及,或由部下拥立。

(2)五代十国

①含义

五代指后梁、________、后晋、后汉、后周;十国指南方各地和北方的山西先后出现的十个割据政权。

②概况:____________频繁,人民生活困苦。

3.宋初中央集权的强化

(1)背景

①960年,赵匡胤发动____________,建立宋朝。

②为解决唐末五代地方割据问题,加强____________。

(2)措施

①收精兵

内容:禁军归__________、侍卫马军司、侍卫步军司等“三衙”统领,发兵权归__________。

作用:实现__________和__________的分离,有利于皇帝控制军权。

②削实权

规定所有州郡直属中央,州郡长官下设________,有权向朝廷直接奏报;废除节度使管辖驻地以外州郡的制度,派________出任州郡长官,武臣不得掌握州郡。

③制钱谷

内容:中央掌握________的大部分财赋。

作用:消除了割据的____________,维护了国家统一与社会安定。

(3)评价

①进步性:改变了唐末五代以来__________的分裂局面,加强了中央集权,基本解决了中央与地方的矛盾。

②局限性:造成了“__________”、“冗兵”、“冗费”的国家财政危机。

二、皇权的不断加强

1.表现

(1)废除丞相制度

①原因:明初,丞相位高权重,威胁皇权;明太祖吸取元朝权贵专权、内乱频繁的教训。

②废除:明太祖撤中书省,废除________,由皇帝掌管

________________________________________________________________________,

直接管理__________。

③影响:实行1 600多年的________制度被废除,________发展到新的高度。

(2)设立内阁

①明太祖设____________,品秩较低,仅备顾问兼协理章奏,并不参与决策。

②________正式在文渊阁设立________。明成祖后,有专门________,掌握了批复奏章的意见权,皇帝批复称“______”。

(3)清朝设立军机处

①清承明制,设内阁负责处理日常事务;重要军国大事由__________组成的____________处理。

②设立军机处

时间:清________年间;

原因:处理________紧急军务;

职权地位:最初只参与处理________,后来职权扩大;本身品级不高,受皇帝召见,跪奏笔录。

③影响:简化了处理政务的手续,提高了__________,专制皇权高度发展。

2.认识:有利:不断提高决策效率;不利:导致______________,最终成为社会发展的桎梏。

知识点一 汉唐时期的地方割据与集权措施

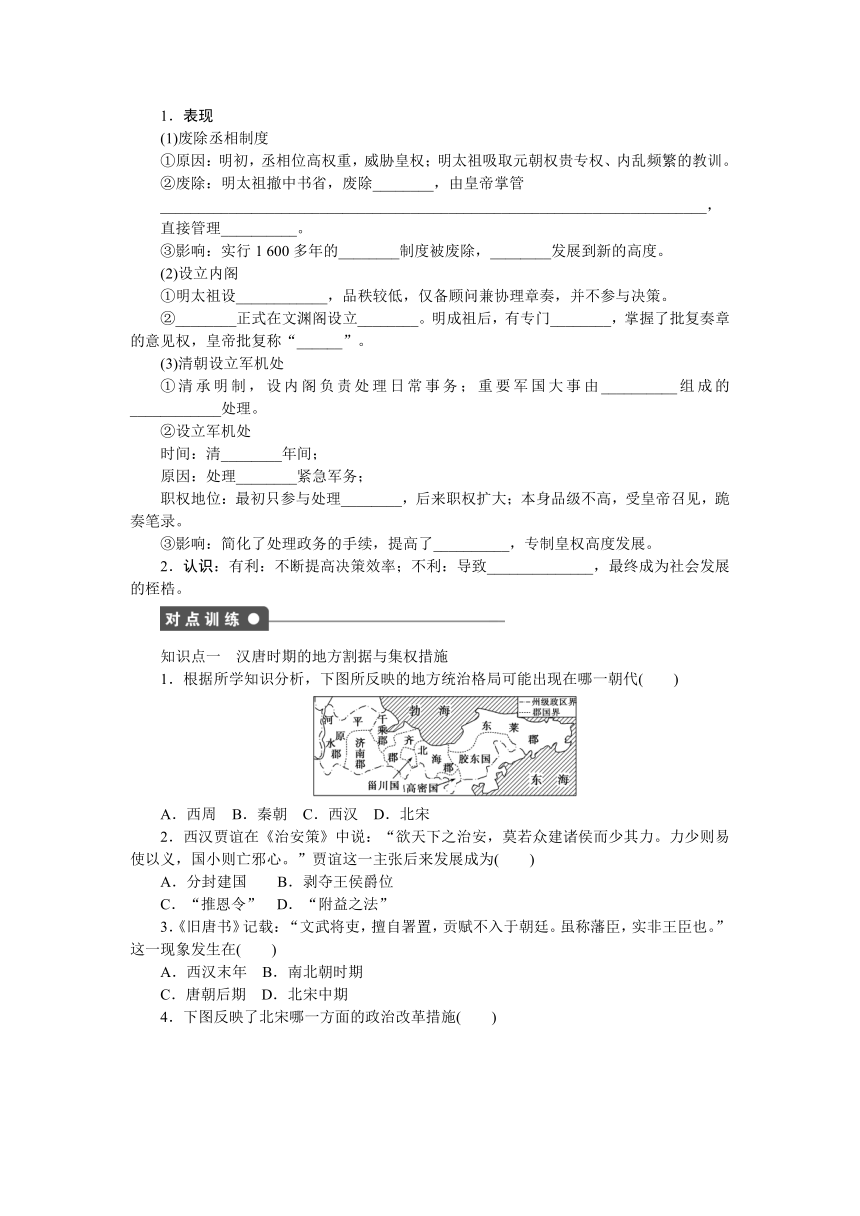

1.根据所学知识分析,下图所反映的地方统治格局可能出现在哪一朝代( )

A.西周 B.秦朝 C.西汉 D.北宋

2.西汉贾谊在《治安策》中说:“欲天下之治安,莫若众建诸侯而少其力。力少则易使以义,国小则亡邪心。”贾谊这一主张后来发展成为( )

A.分封建国 B.剥夺王侯爵位

C.“推恩令” D.“附益之法”

3.《旧唐书》记载:“文武将吏,擅自署置,贡赋不入于朝廷。虽称藩臣,实非王臣也。”这一现象发生在( )

A.西汉末年 B.南北朝时期

C.唐朝后期 D.北宋中期

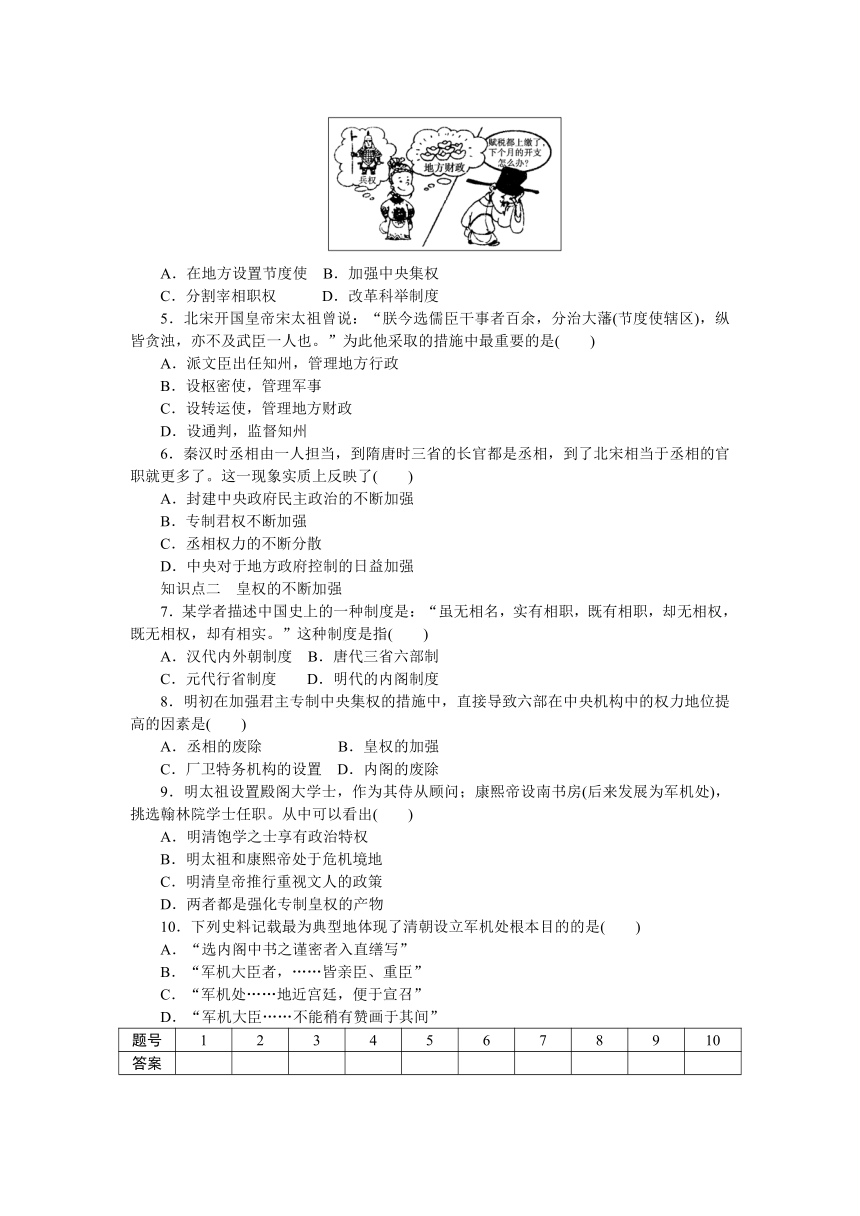

4.下图反映了北宋哪一方面的政治改革措施( )

A.在地方设置节度使 B.加强中央集权

C.分割宰相职权 D.改革科举制度

5.北宋开国皇帝宋太祖曾说:“朕今选儒臣干事者百余,分治大藩(节度使辖区),纵皆贪浊,亦不及武臣一人也。”为此他采取的措施中最重要的是( )

A.派文臣出任知州,管理地方行政

B.设枢密使,管理军事

C.设转运使,管理地方财政

D.设通判,监督知州

6.秦汉时丞相由一人担当,到隋唐时三省的长官都是丞相,到了北宋相当于丞相的官职就更多了。这一现象实质上反映了( )

A.封建中央政府民主政治的不断加强

B.专制君权不断加强

C.丞相权力的不断分散

D.中央对于地方政府控制的日益加强

知识点二 皇权的不断加强

7.某学者描述中国史上的一种制度是:“虽无相名,实有相职,既有相职,却无相权,既无相权,却有相实。”这种制度是指( )

A.汉代内外朝制度 B.唐代三省六部制

C.元代行省制度 D.明代的内阁制度

8.明初在加强君主专制中央集权的措施中,直接导致六部在中央机构中的权力地位提高的因素是( )

A.丞相的废除 B.皇权的加强

C.厂卫特务机构的设置 D.内阁的废除

9.明太祖设置殿阁大学士,作为其侍从顾问;康熙帝设南书房(后来发展为军机处),挑选翰林院学士任职。从中可以看出( )

A.明清饱学之士享有政治特权

B.明太祖和康熙帝处于危机境地

C.明清皇帝推行重视文人的政策

D.两者都是强化专制皇权的产物

10.下列史料记载最为典型地体现了清朝设立军机处根本目的的是( )

A.“选内阁中书之谨密者入直缮写”

B.“军机大臣者,……皆亲臣、重臣”

C.“军机处……地近宫廷,便于宣召”

D.“军机大臣……不能稍有赞画于其间”

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案

11.阅读下列材料:

材料一 当今郡县,倍多于古,或地无百里,数县并置;或户不满千,二郡分领;具僚以众,资费日多;吏卒又倍,租调岁减;清干良才,百分无二……所谓民少官多,十羊九牧。

——《隋书·杨尚希传》

材料二 臣伏见,景德、祥福中,文武官总计九千七百八十五员,今内外官属总计一万七千三百余员,其未授差遣京官、使臣及守候人不在数内,较之先朝,才四十余年,已逾一倍多矣。……以至隋唐虽设官浸多,然未有如本朝繁冗甚也。今天下州郡按百二十,县一千二百五十,而一州一县所任之职,素有定额,大率用吏不过五六。今乃三倍其多,而又三岁一开贡举,每放近千人,复有台寺之小吏,府监之杂工,萌序之官,进纳之辈,总而计之,不止于三倍。 ——《包拯奏报》

材料三 据有关资料记载:我国西汉时期,全国人口5 959万,官员7 500人,官民之比为1∶7 945;而唐高宗时,全国人口5 238万,官员13 465万,官民之比已增加一倍,为1∶3 927;元成宗时,全国人口与西汉相差无几,5 881万,官员已增至2.25万人,官民之比为1∶2 613;清康熙时(注:指康熙初年)全国人口2 459万,官员2.7万人,官民之比已高达1∶911。

——《江淮论坛》1982年第2期

请完成:

(1)根据以上材料,概括其所反映的社会历史现象。(不得照抄原文)

(2)扼要指出产生上述历史现象的根本原因。

(3)分析上述历史现象的危害及其历史教训。

12.阅读下列材料:

材料一 以天下之广、四海之众,千端万绪,须合变通,皆委百司商量、宰相筹划,于事稳便,方可奏行。岂得以一日万机,独断一人之虑也。且日断十事,五条不中,中者信善;其如不中者何?以日继月,乃至累年,乖谬既多,不亡何待! ——《贞观政要·论政体》

材料二 自秦始置丞相,不旋踵而亡。汉唐宋因之,虽有贤相,然其间所用者,多有小人,专权乱政。今我朝罢丞相,设五府(五军都督府)、六部、都察院、通政司、大理寺等衙门,分理天下庶务,彼此颉颃,不敢相压。事皆朝廷总之,所以稳当。 ——《皇明祖训》

材料三 人尝谓辅臣(内阁大臣)拟旨,几于擅国柄,乃大不然。见其所拟,帝一一省揽窜定,有不留数字者。虽全当帝心,亦必更易数字,以示明断。有不符意,则驳使再拟,再不符意,谯让随之矣。故阁臣无不惴惴惧者。 ——《皇明大政记》

请回答:

(1)据材料一、二,指出唐太宗与明太祖对待丞相方面有何不同?

(2)据材料三,说明明朝中期内阁大臣的职权和地位有哪些?

(3)综合上述材料,评价唐朝、明朝皇权与相权关系的异同。

【答案解析】

第4课 专制集权的不断加强

知识清单

一、1.(1)①同姓诸侯王 晁错 ②清君侧 (2)推恩令

2.(1)①安史之乱 ②父死子继 (2)①后唐 ②政权更迭

3.(1)①陈桥兵变 ②中央集权 (2)①殿前司 枢密院 统兵权 调兵权 ②通判 文臣 ③州郡 物质基础 (3)①藩镇割据 ②冗官

二、1.(1)②丞相 六部 国家政事 ③丞相 专制皇权 (2)①殿阁大学士 ②明成祖 内阁 衙署 批红 (3)①满州贵族 议政王大臣会议 ②雍正 西北 军务 ③行政效率

2.一人独尊

对点训练

1.C [郡县与封国同时存在,是西汉前期政治的一大特色。题中的地图突出地反映了这一特点。]

2.C [由“国小则亡邪心”可判断作者认为封国变小,实力减弱后就无法对抗中央,故实行“推恩令”。]

3.C [文中所述现象,是藩镇割据。藩镇割据的局面形成于“安史之乱”被平定之后。]

4.B [该漫画体现了北宋一方面集中兵权,另一方面将地方财政收入的大部分收归中央,严重削弱了地方的财权和军权。]

5.A [提取有效信息“宋太祖”“儒臣分治大藩”“纵皆贪浊,亦不及武臣一人”,可见是宋太祖加强中央集权的措施之一——派文臣出任知州。]

6.B [丞相数量的增加意味着丞相权力的削弱,他们之间相互牵制、相互制约,有利于君权的加强。]

7.D [君相矛盾是中国封建社会长期存在的矛盾,趋势是“独相制—群相制—无相制”,明代废丞相,设六部,成立内阁辅助皇帝处理政务。]

8.A [明初废除丞相,权分六部,从而导致六部在中央机构中的权力地位提高。]

9.D [明太祖设置殿阁大学士,是废丞相的结果,是专制皇权发展到新高度的重要体现;康熙帝设南书房,是为了便于其直接控制军国大事。它们都是为强化专制皇权服务的。]

10.D [清朝设立军机处的根本目的在于加强君权。A、B、C三项分别反映的是军机大臣的选拔途径、组成及办公地点,D项反映的是军机大臣完全按照皇帝旨意办事。根据材料理解,正确答案为D。]

综合运用

11.(1)滥设郡县等官僚机构;官吏的委任越制超编,官员数量越来越多;官民之比畸形发展,官多民少的现象日益严重。

(2)封建君主专制中央集权制度发展和强化的必然产物。

(3)危害:大大加重了人民负担;增加国家的财政支出,影响收支平衡;官场人浮于事,不仅影响办事效率,而且易于滋生腐败现象。

教训:必须精简机构,裁撤冗员。

12.(1)唐太宗认为设置宰相有利于提高中央行政效率,可避免因君主决策失误而亡国。明太祖认为设置丞相是政治动乱的根源,应集中权力于皇帝一人。

(2)职权:协助皇帝草拟政令。

地位:表面上官位相当于宰相,实际上完全依照皇帝旨意行事。

(3)相同:①最高决策权都在皇帝手中;②相权的存废都服从专制主义中央集权政治的需要。

不同:①唐太宗把君权与相权协调起来,皇帝注意发挥宰相参政辅佐的作用;②明太祖把君主专制与丞相制对立看待,从制度上取消丞相,以保证君主在中央集权政治中的绝对权威。

解析 本题考查学生调动和运用知识的能力。第(1)题结合材料从丞相的作用上分析归纳;第(2)题结合“拟旨”作答;第(3)题联系所学知识,注意从异同两个角度分析。

教材问题解答

解析与探究

(1)汉哀帝把丞相视为股肱,放在很高的地位;唐太宗认为国家大事与宰相等大臣议决,保证了决策的正确性,有利于克服个人决策的局限性;明太祖认为秦朝以来宰相的擅权乱政往往危及君主的统治,但是多数君主并没有总结这一教训。

(2)没有本质的区别。重视宰相的作用和贬低宰相的作用都是从巩固其统治考虑的。

(3)形成了绝对的君主专制,使皇帝的决策具有个人独断性和随意性的特点,难免出现失误。助长了官场的因循守旧之风。同时,它又必然造成官僚机构的膨胀,从而导致官僚主义、贪污腐化之风盛行。所有这一切,都极大地妨碍了社会的进步。

自我测评

1.导致汉初“七国之乱”和唐末五代十国割据混战的主要原因是地方割据势力膨胀、中央和地方的矛盾日益激化。汉初大封同姓诸侯王,后来诸侯王羽翼丰满,国势日盛,自征赋税,私铸钱币,割据一方,严重威胁着中央政权;唐朝安史之乱后,形成了藩镇割据的局面;五代十国是藩镇割据的继续和扩大。从根本上看地方割据局面的出现是由封建自然经济的分散性造成的。

2.相同点:在中央削弱分割宰相的权力、加强皇权和在地方上削弱地方机构的权力。不同点:在中央,汉武帝通过设立中朝决策机构来削弱宰相的权力;宋太祖则通过分割宰相的军权、财权,乃至行政权来削弱宰相权力。在地方上,汉武帝主要是削弱王国势力和建立对地方官的监察机制;宋太祖则将地方精兵、财权、行政权收归中央。

3.皇权不断加强;分割宰相的权力;废丞相,皇权独揽。

[课程标准] 了解明朝内阁、清朝军机处设置等史实,认识君主专制制度的加强对中国社会发展的影响。

一、汉唐时期的地方割据与集权措施

1.七国之乱与汉武帝的集权

(1)七国之乱

①原因

根本原因:西汉初,刘邦分封____________。

直接原因:公元前154年,汉景帝采纳________的建议,开始削夺诸侯王国的封地。

②概况:借口“____________”,吴王刘濞等七国叛乱,后被平定。

(2)汉武帝集权:汉武帝即位后,实行“__________”,强干弱枝,监察地方。

2.藩镇割据与五代十国的分裂局面

(1)藩镇割据

①背景:平定“____________”后,许多将领被封为节度使。

②表现:节度使辖区广、权力大,职位往往____________,兄终弟及,或由部下拥立。

(2)五代十国

①含义

五代指后梁、________、后晋、后汉、后周;十国指南方各地和北方的山西先后出现的十个割据政权。

②概况:____________频繁,人民生活困苦。

3.宋初中央集权的强化

(1)背景

①960年,赵匡胤发动____________,建立宋朝。

②为解决唐末五代地方割据问题,加强____________。

(2)措施

①收精兵

内容:禁军归__________、侍卫马军司、侍卫步军司等“三衙”统领,发兵权归__________。

作用:实现__________和__________的分离,有利于皇帝控制军权。

②削实权

规定所有州郡直属中央,州郡长官下设________,有权向朝廷直接奏报;废除节度使管辖驻地以外州郡的制度,派________出任州郡长官,武臣不得掌握州郡。

③制钱谷

内容:中央掌握________的大部分财赋。

作用:消除了割据的____________,维护了国家统一与社会安定。

(3)评价

①进步性:改变了唐末五代以来__________的分裂局面,加强了中央集权,基本解决了中央与地方的矛盾。

②局限性:造成了“__________”、“冗兵”、“冗费”的国家财政危机。

二、皇权的不断加强

1.表现

(1)废除丞相制度

①原因:明初,丞相位高权重,威胁皇权;明太祖吸取元朝权贵专权、内乱频繁的教训。

②废除:明太祖撤中书省,废除________,由皇帝掌管

________________________________________________________________________,

直接管理__________。

③影响:实行1 600多年的________制度被废除,________发展到新的高度。

(2)设立内阁

①明太祖设____________,品秩较低,仅备顾问兼协理章奏,并不参与决策。

②________正式在文渊阁设立________。明成祖后,有专门________,掌握了批复奏章的意见权,皇帝批复称“______”。

(3)清朝设立军机处

①清承明制,设内阁负责处理日常事务;重要军国大事由__________组成的____________处理。

②设立军机处

时间:清________年间;

原因:处理________紧急军务;

职权地位:最初只参与处理________,后来职权扩大;本身品级不高,受皇帝召见,跪奏笔录。

③影响:简化了处理政务的手续,提高了__________,专制皇权高度发展。

2.认识:有利:不断提高决策效率;不利:导致______________,最终成为社会发展的桎梏。

知识点一 汉唐时期的地方割据与集权措施

1.根据所学知识分析,下图所反映的地方统治格局可能出现在哪一朝代( )

A.西周 B.秦朝 C.西汉 D.北宋

2.西汉贾谊在《治安策》中说:“欲天下之治安,莫若众建诸侯而少其力。力少则易使以义,国小则亡邪心。”贾谊这一主张后来发展成为( )

A.分封建国 B.剥夺王侯爵位

C.“推恩令” D.“附益之法”

3.《旧唐书》记载:“文武将吏,擅自署置,贡赋不入于朝廷。虽称藩臣,实非王臣也。”这一现象发生在( )

A.西汉末年 B.南北朝时期

C.唐朝后期 D.北宋中期

4.下图反映了北宋哪一方面的政治改革措施( )

A.在地方设置节度使 B.加强中央集权

C.分割宰相职权 D.改革科举制度

5.北宋开国皇帝宋太祖曾说:“朕今选儒臣干事者百余,分治大藩(节度使辖区),纵皆贪浊,亦不及武臣一人也。”为此他采取的措施中最重要的是( )

A.派文臣出任知州,管理地方行政

B.设枢密使,管理军事

C.设转运使,管理地方财政

D.设通判,监督知州

6.秦汉时丞相由一人担当,到隋唐时三省的长官都是丞相,到了北宋相当于丞相的官职就更多了。这一现象实质上反映了( )

A.封建中央政府民主政治的不断加强

B.专制君权不断加强

C.丞相权力的不断分散

D.中央对于地方政府控制的日益加强

知识点二 皇权的不断加强

7.某学者描述中国史上的一种制度是:“虽无相名,实有相职,既有相职,却无相权,既无相权,却有相实。”这种制度是指( )

A.汉代内外朝制度 B.唐代三省六部制

C.元代行省制度 D.明代的内阁制度

8.明初在加强君主专制中央集权的措施中,直接导致六部在中央机构中的权力地位提高的因素是( )

A.丞相的废除 B.皇权的加强

C.厂卫特务机构的设置 D.内阁的废除

9.明太祖设置殿阁大学士,作为其侍从顾问;康熙帝设南书房(后来发展为军机处),挑选翰林院学士任职。从中可以看出( )

A.明清饱学之士享有政治特权

B.明太祖和康熙帝处于危机境地

C.明清皇帝推行重视文人的政策

D.两者都是强化专制皇权的产物

10.下列史料记载最为典型地体现了清朝设立军机处根本目的的是( )

A.“选内阁中书之谨密者入直缮写”

B.“军机大臣者,……皆亲臣、重臣”

C.“军机处……地近宫廷,便于宣召”

D.“军机大臣……不能稍有赞画于其间”

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案

11.阅读下列材料:

材料一 当今郡县,倍多于古,或地无百里,数县并置;或户不满千,二郡分领;具僚以众,资费日多;吏卒又倍,租调岁减;清干良才,百分无二……所谓民少官多,十羊九牧。

——《隋书·杨尚希传》

材料二 臣伏见,景德、祥福中,文武官总计九千七百八十五员,今内外官属总计一万七千三百余员,其未授差遣京官、使臣及守候人不在数内,较之先朝,才四十余年,已逾一倍多矣。……以至隋唐虽设官浸多,然未有如本朝繁冗甚也。今天下州郡按百二十,县一千二百五十,而一州一县所任之职,素有定额,大率用吏不过五六。今乃三倍其多,而又三岁一开贡举,每放近千人,复有台寺之小吏,府监之杂工,萌序之官,进纳之辈,总而计之,不止于三倍。 ——《包拯奏报》

材料三 据有关资料记载:我国西汉时期,全国人口5 959万,官员7 500人,官民之比为1∶7 945;而唐高宗时,全国人口5 238万,官员13 465万,官民之比已增加一倍,为1∶3 927;元成宗时,全国人口与西汉相差无几,5 881万,官员已增至2.25万人,官民之比为1∶2 613;清康熙时(注:指康熙初年)全国人口2 459万,官员2.7万人,官民之比已高达1∶911。

——《江淮论坛》1982年第2期

请完成:

(1)根据以上材料,概括其所反映的社会历史现象。(不得照抄原文)

(2)扼要指出产生上述历史现象的根本原因。

(3)分析上述历史现象的危害及其历史教训。

12.阅读下列材料:

材料一 以天下之广、四海之众,千端万绪,须合变通,皆委百司商量、宰相筹划,于事稳便,方可奏行。岂得以一日万机,独断一人之虑也。且日断十事,五条不中,中者信善;其如不中者何?以日继月,乃至累年,乖谬既多,不亡何待! ——《贞观政要·论政体》

材料二 自秦始置丞相,不旋踵而亡。汉唐宋因之,虽有贤相,然其间所用者,多有小人,专权乱政。今我朝罢丞相,设五府(五军都督府)、六部、都察院、通政司、大理寺等衙门,分理天下庶务,彼此颉颃,不敢相压。事皆朝廷总之,所以稳当。 ——《皇明祖训》

材料三 人尝谓辅臣(内阁大臣)拟旨,几于擅国柄,乃大不然。见其所拟,帝一一省揽窜定,有不留数字者。虽全当帝心,亦必更易数字,以示明断。有不符意,则驳使再拟,再不符意,谯让随之矣。故阁臣无不惴惴惧者。 ——《皇明大政记》

请回答:

(1)据材料一、二,指出唐太宗与明太祖对待丞相方面有何不同?

(2)据材料三,说明明朝中期内阁大臣的职权和地位有哪些?

(3)综合上述材料,评价唐朝、明朝皇权与相权关系的异同。

【答案解析】

第4课 专制集权的不断加强

知识清单

一、1.(1)①同姓诸侯王 晁错 ②清君侧 (2)推恩令

2.(1)①安史之乱 ②父死子继 (2)①后唐 ②政权更迭

3.(1)①陈桥兵变 ②中央集权 (2)①殿前司 枢密院 统兵权 调兵权 ②通判 文臣 ③州郡 物质基础 (3)①藩镇割据 ②冗官

二、1.(1)②丞相 六部 国家政事 ③丞相 专制皇权 (2)①殿阁大学士 ②明成祖 内阁 衙署 批红 (3)①满州贵族 议政王大臣会议 ②雍正 西北 军务 ③行政效率

2.一人独尊

对点训练

1.C [郡县与封国同时存在,是西汉前期政治的一大特色。题中的地图突出地反映了这一特点。]

2.C [由“国小则亡邪心”可判断作者认为封国变小,实力减弱后就无法对抗中央,故实行“推恩令”。]

3.C [文中所述现象,是藩镇割据。藩镇割据的局面形成于“安史之乱”被平定之后。]

4.B [该漫画体现了北宋一方面集中兵权,另一方面将地方财政收入的大部分收归中央,严重削弱了地方的财权和军权。]

5.A [提取有效信息“宋太祖”“儒臣分治大藩”“纵皆贪浊,亦不及武臣一人”,可见是宋太祖加强中央集权的措施之一——派文臣出任知州。]

6.B [丞相数量的增加意味着丞相权力的削弱,他们之间相互牵制、相互制约,有利于君权的加强。]

7.D [君相矛盾是中国封建社会长期存在的矛盾,趋势是“独相制—群相制—无相制”,明代废丞相,设六部,成立内阁辅助皇帝处理政务。]

8.A [明初废除丞相,权分六部,从而导致六部在中央机构中的权力地位提高。]

9.D [明太祖设置殿阁大学士,是废丞相的结果,是专制皇权发展到新高度的重要体现;康熙帝设南书房,是为了便于其直接控制军国大事。它们都是为强化专制皇权服务的。]

10.D [清朝设立军机处的根本目的在于加强君权。A、B、C三项分别反映的是军机大臣的选拔途径、组成及办公地点,D项反映的是军机大臣完全按照皇帝旨意办事。根据材料理解,正确答案为D。]

综合运用

11.(1)滥设郡县等官僚机构;官吏的委任越制超编,官员数量越来越多;官民之比畸形发展,官多民少的现象日益严重。

(2)封建君主专制中央集权制度发展和强化的必然产物。

(3)危害:大大加重了人民负担;增加国家的财政支出,影响收支平衡;官场人浮于事,不仅影响办事效率,而且易于滋生腐败现象。

教训:必须精简机构,裁撤冗员。

12.(1)唐太宗认为设置宰相有利于提高中央行政效率,可避免因君主决策失误而亡国。明太祖认为设置丞相是政治动乱的根源,应集中权力于皇帝一人。

(2)职权:协助皇帝草拟政令。

地位:表面上官位相当于宰相,实际上完全依照皇帝旨意行事。

(3)相同:①最高决策权都在皇帝手中;②相权的存废都服从专制主义中央集权政治的需要。

不同:①唐太宗把君权与相权协调起来,皇帝注意发挥宰相参政辅佐的作用;②明太祖把君主专制与丞相制对立看待,从制度上取消丞相,以保证君主在中央集权政治中的绝对权威。

解析 本题考查学生调动和运用知识的能力。第(1)题结合材料从丞相的作用上分析归纳;第(2)题结合“拟旨”作答;第(3)题联系所学知识,注意从异同两个角度分析。

教材问题解答

解析与探究

(1)汉哀帝把丞相视为股肱,放在很高的地位;唐太宗认为国家大事与宰相等大臣议决,保证了决策的正确性,有利于克服个人决策的局限性;明太祖认为秦朝以来宰相的擅权乱政往往危及君主的统治,但是多数君主并没有总结这一教训。

(2)没有本质的区别。重视宰相的作用和贬低宰相的作用都是从巩固其统治考虑的。

(3)形成了绝对的君主专制,使皇帝的决策具有个人独断性和随意性的特点,难免出现失误。助长了官场的因循守旧之风。同时,它又必然造成官僚机构的膨胀,从而导致官僚主义、贪污腐化之风盛行。所有这一切,都极大地妨碍了社会的进步。

自我测评

1.导致汉初“七国之乱”和唐末五代十国割据混战的主要原因是地方割据势力膨胀、中央和地方的矛盾日益激化。汉初大封同姓诸侯王,后来诸侯王羽翼丰满,国势日盛,自征赋税,私铸钱币,割据一方,严重威胁着中央政权;唐朝安史之乱后,形成了藩镇割据的局面;五代十国是藩镇割据的继续和扩大。从根本上看地方割据局面的出现是由封建自然经济的分散性造成的。

2.相同点:在中央削弱分割宰相的权力、加强皇权和在地方上削弱地方机构的权力。不同点:在中央,汉武帝通过设立中朝决策机构来削弱宰相的权力;宋太祖则通过分割宰相的军权、财权,乃至行政权来削弱宰相权力。在地方上,汉武帝主要是削弱王国势力和建立对地方官的监察机制;宋太祖则将地方精兵、财权、行政权收归中央。

3.皇权不断加强;分割宰相的权力;废丞相,皇权独揽。

同课章节目录

- 第一单元 中国古代的中央集权制度

- 第1课 夏商制度与西周封建

- 第2课 大一统与秦朝中央集权制度的确立

- 第3课 古代政治制度的成熟

- 第4课 专制集权的不断加强

- 第二单元 古希腊和古罗马的政治制度

- 第5课 爱琴文明与古希腊城邦制度

- 第6课 雅典城邦的民主政治

- 第7课 古罗马的政制与法律

- 第三单元 近代西方资本主义政体的建立

- 第8课 英国的制度创新

- 第9课 北美大陆上的新体制

- 第10课 欧洲大陆的政体改革

- 第四单元 内忧外患与中华民族的奋起

- 第12课 鸦片战争

- 第13课 太平天国运动

- 第14课 从中日甲午战争到八国联军侵华

- 第15课 辛亥革命

- 第16课 五四爱国运动

- 第五单元 马克思主义的产生、发展与中国新民主主义革命

- 第18课 马克思主义的诞生

- 第19课 俄国十月社会主义革命

- 第20课 新民主主义革命与中国共产党

- 第六单元 中国社会主义的政治建设与祖国统一

- 第21课 新中国的政治建设

- 第22课 社会主义政治建设的曲折发展

- 第23课 祖国统一的历史潮流

- 第七单元 复杂多样的当代世界

- 第24课 两极对峙格局的形成

- 第25课 世界多极化趋势

- 第26课 屹立于世界民族之林———新中国外交

- 第27课 跨世纪的世界格局