【同步推荐】2011—2012学年地理湘教版必修3同步教学案:第1章 第3节 区域发展差异

文档属性

| 名称 | 【同步推荐】2011—2012学年地理湘教版必修3同步教学案:第1章 第3节 区域发展差异 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 575.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2011-09-02 06:22:09 | ||

图片预览

文档简介

第一章 区域地理环境与人类活动

第三节 区域发展差异

第1课时 东、中、西差异

学习目标 1.掌握我国三大经济地带的范围。2.了解我国改革开放的时空发展状况。3.掌握我国东、中、西部发展的差异。

一、在下图中画出三个经济地带的界线

二、比较东、中、西部发展差异

东部 中部 西部

社会经济差异 经济发展水平 水平①高、速度②快 水平③低、速度④慢

工业化、城 市化水平 较⑤高 较⑥低

科技教育水平 较高 较低

产业结构差异 产业结构 ⑦加工制造业和第三产业相对发达 加工制造业发展比较快,农业在国民经济中占有一定比重 农业经济在国民经济中占有较大比重

工业结构 以⑧轻型或⑨轻重混合型产业为主 以⑩轻重混合型产业为主 以 重型产业为主

工业化差异 工业化进程 较 快 一般 较慢

产值占全国的比重 较高 较低 很少

工业结构 外资、 中外合资和民营企业比重大, 高新技术产业蓬勃发展 高新技术产业正在发展,仍以 传统型工业为主 以 传统型工业为主

城市化差异 城市化水平 较 高 较低 很低

城市综合经 济实力 较 强 居中 较弱

城市密度 大 较小 最小

城镇数目占全国的比例 高 较低 最低

基础达标练

考查点1 东、中、西部三大经济地带的划分

1.下列重要城市中属于东部经济地带的是( )

A.北京、上海、南宁 B.重庆、武汉、南京

C.天津、大连、合肥 D.沈阳、长春、哈尔滨

答案 A

解析 A选项中北京、上海、南宁均属于东部经济地带。B选项中重庆属于西部经济地带,武汉属于中部经济地带;C选项中的合肥及D选项中的长春、哈尔滨也均属于中部经济地带,均不符合题意。

2.中国三个经济地带划分的主要依据是( )

A.人口密度 B.自然条件

C.社会经济发展水平 D.地理位置

答案 C

解析 识记内容的考查,中国三个经济地带划分的主要依据就是社会经济发展水平。

考查点2 东、中、西部发展的差异

3.我国东部经济地带经济发展较快的社会经济原因有( )

①我国近代工业首先出现在东南沿海 ②东部地区人们的思想观念比较开放,在经济竞争面前有比较强的危机感和紧迫感 ③东部地带的产业结构相对较优 ④改革开放在沿海起步

A.①②③ B.②③④ C.①②③④ D.①②④

答案 C

解析 本题重在考查课本的识记内容,相对于中、西部以上四点都是其发展快的原因。

4.中、西部经济地带不利于发展经济的自然条件,主要是( )

A.矿产资源短缺 B.能源资源短缺

C.水资源短缺 D.人才、技术和资金匮乏

答案 C

解析 对于中、西部地带不利于发展经济的自然条件就是水资源短缺、生态脆弱。

考查点3 三大经济地带及开放格局

读“我国三大经济地带划分图”,完成5~6题。

5.关于三个经济地带发展差异的叙述,正确的是( )

A.东部地带社会经济相对发达,而中部工业化水平较高

B.中部资源丰富,总体发展水平优于东部

C.中、西部地带,农业经济占较大比重,而东部的第二产业和第三产业相对发达

D.中、西部外资企业、中外合资企业、民营企业已占到较大比重

答案 C

解析 注意三个地带在经济发展水平、工业化水平、产业结构、工业结构等方面的差异。

6.关于三个经济地带对外开放的叙述,正确的是( )

A.从沿海到沿长江、陇海—兰新线,再到沿边境的开放次序

B.西部地带对外开放的程度较高,吸纳外资的能力较强

C.西部大开发并不包括西部与周边国家的经贸合作

D.区域开放程度高,有利于引进先进的科学技术和管理经验,但不利于提高竞争力

答案 A

解析 西部地带的开放程度较低,吸引外资能力较低;西部大开发包括西部与周边国家的经贸合作;区域开放程度高,有利于引进先进的科学技术和管理经验,提高竞争力。

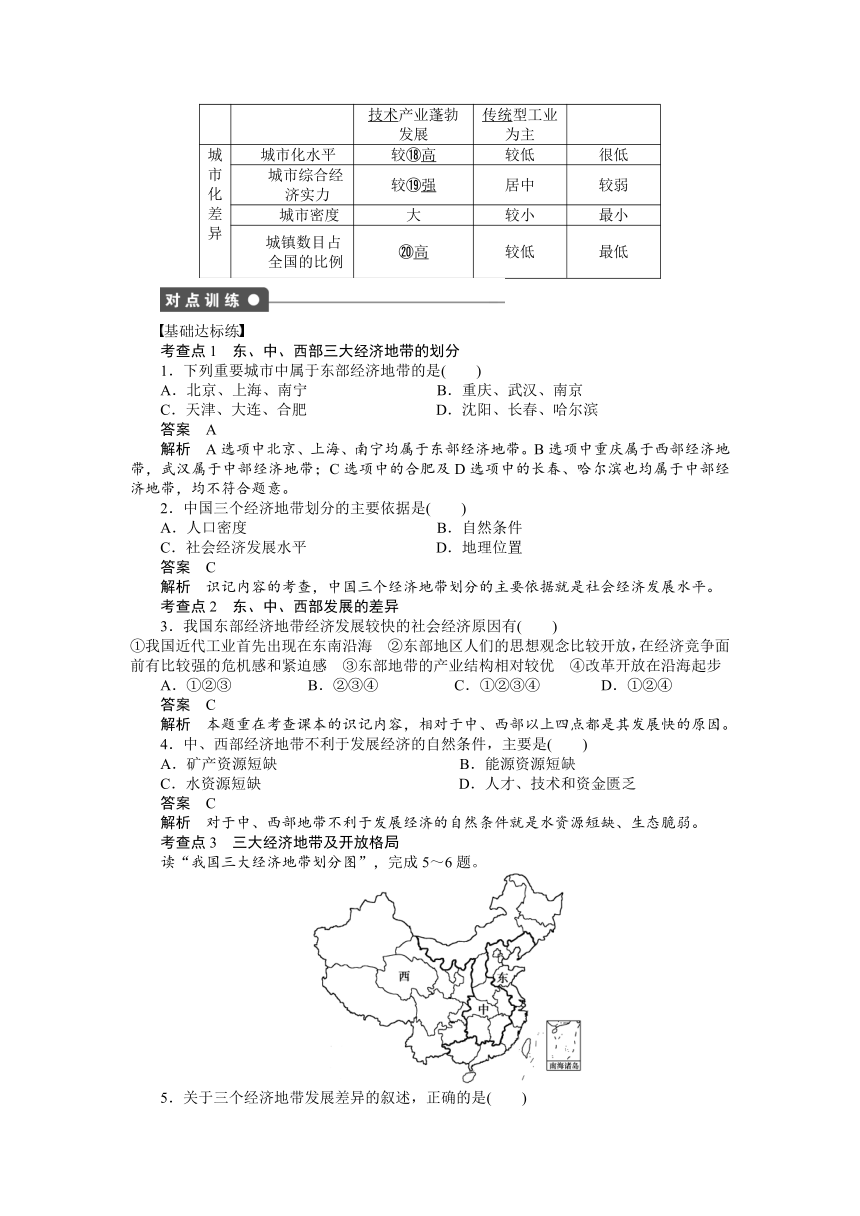

方法技巧练

折线图的判读方法

下图示意我国及东部、中部、西部三大地带能源自给率的变化情况。读图,完成下列问题。

(1)图中四条曲线代表西部地带的是( )

A.Ⅰ B.Ⅱ C.Ⅲ D.Ⅳ

(2)下列地区可以大量调出能源输往Ⅳ地带的是( )

①东北地区 ②西北地区 ③青藏地区 ④西南地区

A.①② B.①④ C.②③ D.②④

答案 (1)C (2)D

解析 解读此图时要注意纵、横坐标的含义及每条折线代表的变化规律。分析一个地区能源自给率时应从以下两个方面思考:一是能源蕴藏量;二是能源的消费量。第(1)题,我国的东部、中部、西部三大地带中,西部地带经济发展水平较低,耗费的能源相对较少,但能源丰富,生产大于消费,能源自给率高,并且在我国能源生产中的地位越来越重要,故选C项。第(2)题,Ⅳ地带能源自给率比较低,且越来越低,应是我国东部地带;虽然东北能源丰富,但作为我国的重工业基地,能源消耗量大,不能自给;目前青藏地区输出的能源不多,故选D项。

方法技巧 曲线(折线)图的判读方法:(1)看横坐标和纵坐标所表示的内容;(2)思考横坐标与纵坐标所反映内容之间的关系;(3)对曲线的变化过程进行分析。递减段表示纵坐标项目与横坐标要素之间呈负相关,递增段表示呈正相关;曲线斜率大的一段表示变化幅度大,曲线斜率小的一段表示变化幅度小;(4)对曲线的不同变化段进行分析、评价。

1.可以作为东部地带未来社会经济发展方向的是( )

A.能源和原材料生产基地

B.农副产品生产、流通和加工基地

C.全国重要的农牧业生产基地

D.中国对外经贸和海洋开发基地

答案 D

解析 东部地带的发展方向是人才培养和信息交流的基地,对外经济贸易、国际金融和海洋开发的基地。应大力发展第三产业和集约化的农业生产。还应该大力开拓新技术产业,使产品向高、精、尖方向发展。

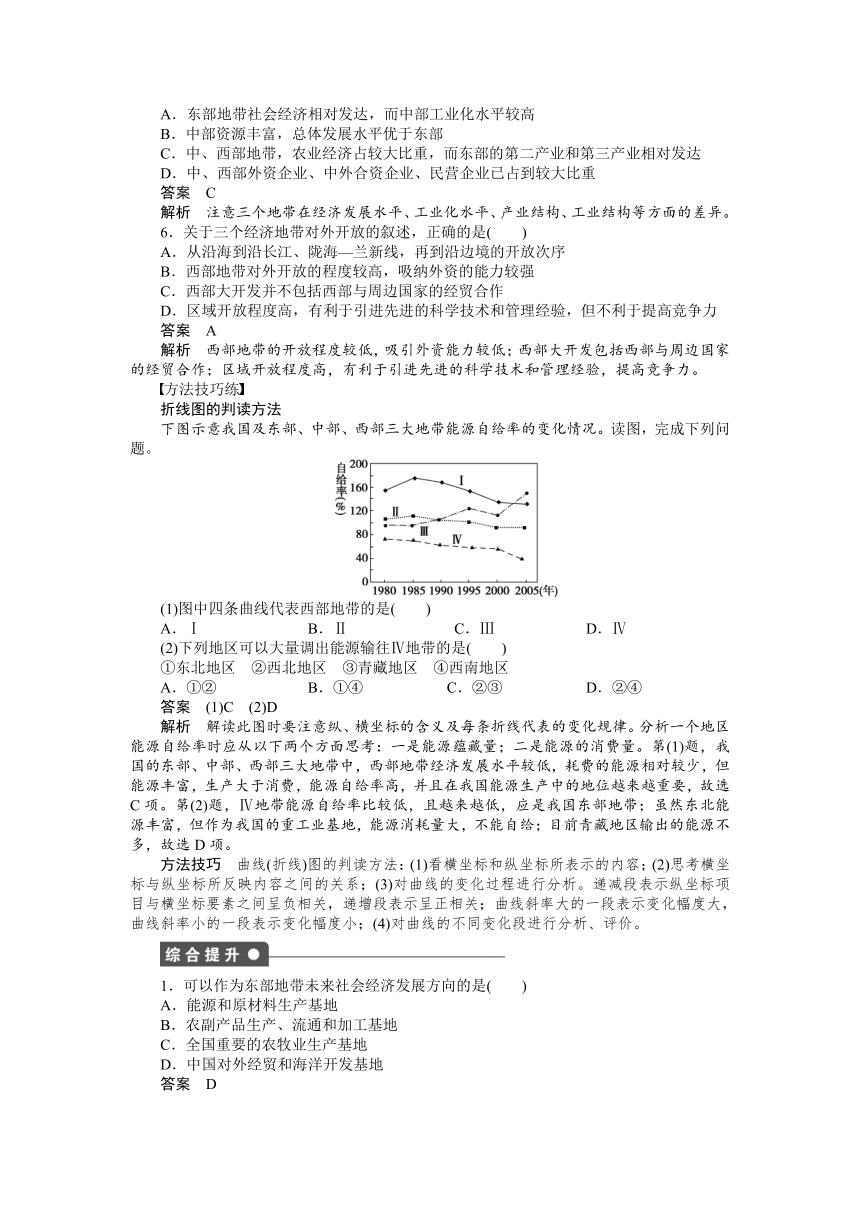

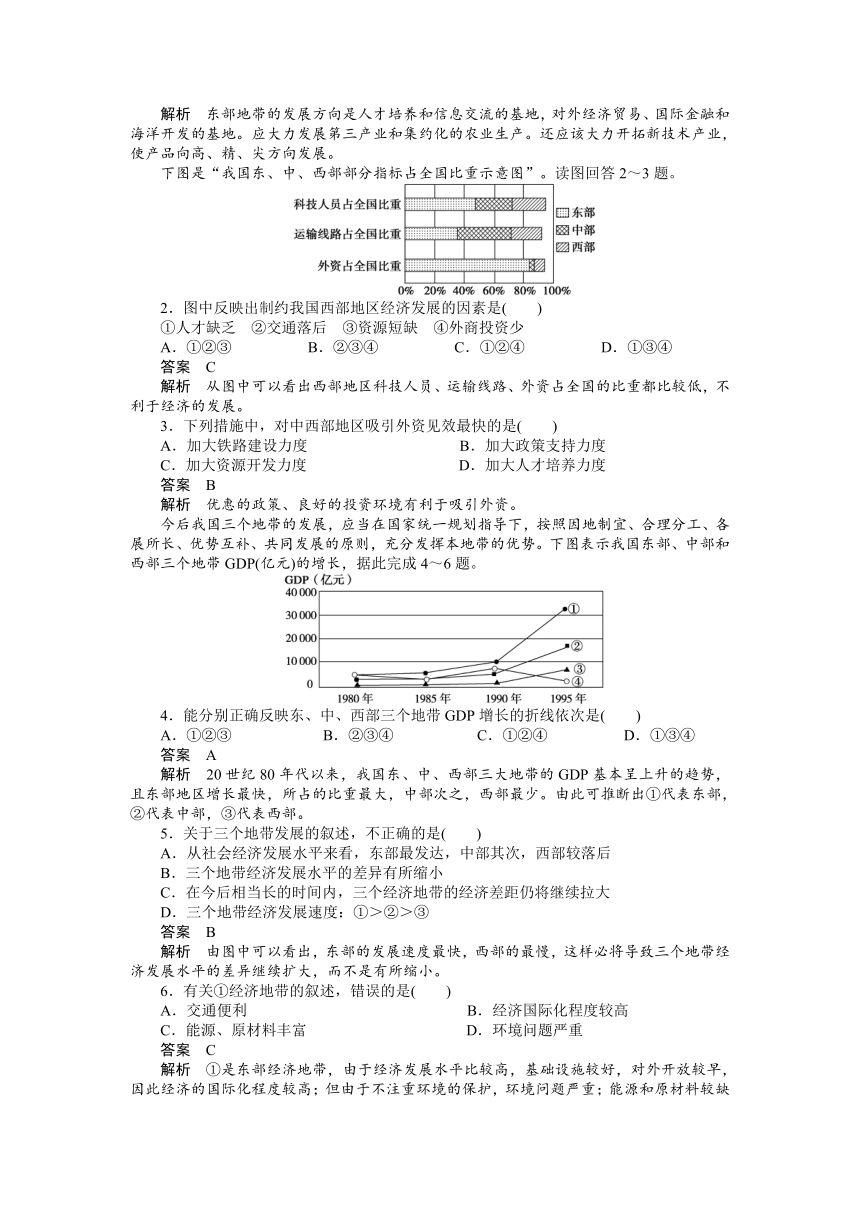

下图是“我国东、中、西部部分指标占全国比重示意图”。读图回答2~3题。

2.图中反映出制约我国西部地区经济发展的因素是( )

①人才缺乏 ②交通落后 ③资源短缺 ④外商投资少

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①③④

答案 C

解析 从图中可以看出西部地区科技人员、运输线路、外资占全国的比重都比较低,不利于经济的发展。

3.下列措施中,对中西部地区吸引外资见效最快的是( )

A.加大铁路建设力度 B.加大政策支持力度

C.加大资源开发力度 D.加大人才培养力度

答案 B

解析 优惠的政策、良好的投资环境有利于吸引外资。

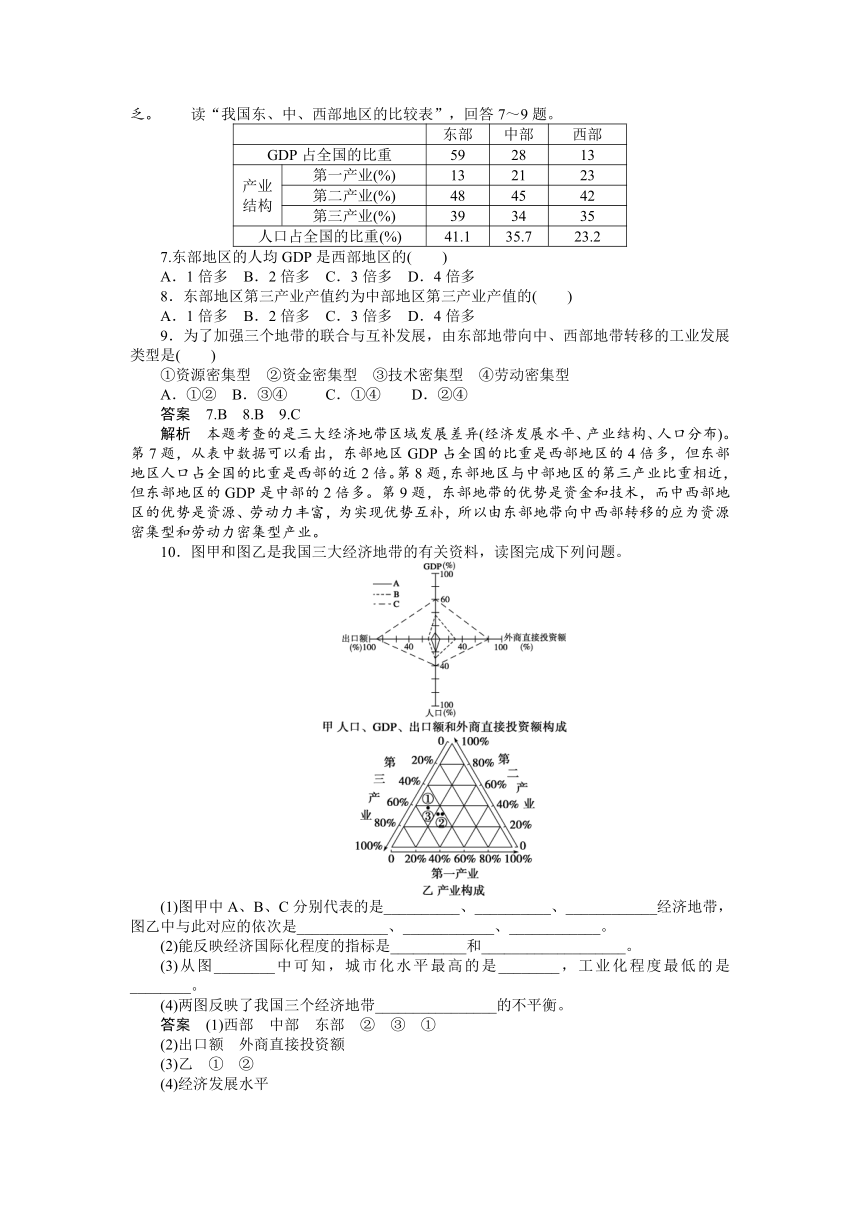

今后我国三个地带的发展,应当在国家统一规划指导下,按照因地制宜、合理分工、各展所长、优势互补、共同发展的原则,充分发挥本地带的优势。下图表示我国东部、中部和西部三个地带GDP(亿元)的增长,据此完成4~6题。

4.能分别正确反映东、中、西部三个地带GDP增长的折线依次是( )

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①③④

答案 A

解析 20世纪80年代以来,我国东、中、西部三大地带的GDP基本呈上升的趋势,且东部地区增长最快,所占的比重最大,中部次之,西部最少。由此可推断出①代表东部,②代表中部,③代表西部。

5.关于三个地带发展的叙述,不正确的是( )

A.从社会经济发展水平来看,东部最发达,中部其次,西部较落后

B.三个地带经济发展水平的差异有所缩小

C.在今后相当长的时间内,三个经济地带的经济差距仍将继续拉大

D.三个地带经济发展速度:①>②>③

答案 B

解析 由图中可以看出,东部的发展速度最快,西部的最慢,这样必将导致三个地带经济发展水平的差异继续扩大,而不是有所缩小。

6.有关①经济地带的叙述,错误的是( )

A.交通便利 B.经济国际化程度较高

C.能源、原材料丰富 D.环境问题严重

答案 C

解析 ①是东部经济地带,由于经济发展水平比较高,基础设施较好,对外开放较早,因此经济的国际化程度较高;但由于不注重环境的保护,环境问题严重;能源和原材料较缺乏。 读“我国东、中、西部地区的比较表”,回答7~9题。

东部 中部 西部

GDP占全国的比重 59 28 13

产业结构 第一产业(%) 13 21 23

第二产业(%) 48 45 42

第三产业(%) 39 34 35

人口占全国的比重(%) 41.1 35.7 23.2

7.东部地区的人均GDP是西部地区的( )

A.1倍多 B.2倍多 C.3倍多 D.4倍多

8.东部地区第三产业产值约为中部地区第三产业产值的( )

A.1倍多 B.2倍多 C.3倍多 D.4倍多

9.为了加强三个地带的联合与互补发展,由东部地带向中、西部地带转移的工业发展类型是( )

①资源密集型 ②资金密集型 ③技术密集型 ④劳动密集型

A.①② B.③④ C.①④ D.②④

答案 7.B 8.B 9.C

解析 本题考查的是三大经济地带区域发展差异(经济发展水平、产业结构、人口分布)。第7题,从表中数据可以看出,东部地区GDP占全国的比重是西部地区的4倍多,但东部地区人口占全国的比重是西部的近2倍。第8题,东部地区与中部地区的第三产业比重相近,但东部地区的GDP是中部的2倍多。第9题,东部地带的优势是资金和技术,而中西部地区的优势是资源、劳动力丰富,为实现优势互补,所以由东部地带向中西部转移的应为资源密集型和劳动力密集型产业。

10.图甲和图乙是我国三大经济地带的有关资料,读图完成下列问题。

(1)图甲中A、B、C分别代表的是__________、__________、____________经济地带,图乙中与此对应的依次是____________、____________、____________。

(2)能反映经济国际化程度的指标是__________和___________________。

(3)从图________中可知,城市化水平最高的是________,工业化程度最低的是________。

(4)两图反映了我国三个经济地带________________的不平衡。

答案 (1)西部 中部 东部 ② ③ ①

(2)出口额 外商直接投资额

(3)乙 ① ②

(4)经济发展水平

解析 第(1)题,图甲中的曲线反映的是三大经济地带的人口、GDP、出口额和外商直接投资额的比重;出口额和外商直接投资额可以代表区域的对外开放程度;GDP可以代表区域的经济发展水平。第(2)题,国际化可以通过对外开放程度来反映。第(3)题,城市化水平可以通过三次产业构成来反映,第三产业比重越大、第一产业比重越小,城市化水平越高。第(4)题,两图中的信息均是反映区域经济发展水平的要素。

第2课时 南方与北方和西部大开发

学习目标 1.了解我国南方与北方的区域差异、限制因素和发展方向。2.理解我国西部大开发的战略意义。

一、北方与南方的差异

北方 南方

气候 暖温带、中温带及寒温带半湿润、半干旱气候区 亚热带和热带湿润气候区,①水热充足

地形 以②平原和③高原为主 ④山地、丘陵、平原、⑤盆地、高原均有分布

自然资源 森林、⑥煤炭、⑦石油、铁矿等资源丰富 ⑧有色金属矿产、生物资源、⑨水力资源等相当丰富

限制性因素 ⑩水资源不足,黄土高原水土流失严重等 洪涝灾害、环境污染、山地丘陵区地形破碎等

面临问题 调整产业结构、扩大对外开放、改善生态环境等 随着工业化和城市化的快速推进, 人地关系日趋紧张

二、西部大开发

背景 改革开放以来,随着沿海地区的加速发展,东、中、西部地带的经济发展差距有进一步扩大的趋势

目的 为了缩小地区差距,加速西部地区的社会经济发展

范围 西部地带的10个省(区、市)以及中部地带的 内蒙古自治区和东部地带的 广西壮族自治区。湖南湘西土家族苗族自治州、湖北恩施土家族苗族自治州和吉林延边朝鲜族自治州,比照国家西部大开发有关政策实施开发开放

优势 自然资源丰富、矿产资源、 油气资源、水能资源、 土地资源等有突出优势,具有巨大的发展潜力

劣势 基础设施落后、 人才、技术、资金匮乏

意义 不仅可以缩小我国东部与西部地带之间的发展差距,推动区域经济的协调发展,实现全国各族人民的共同富裕,而且对于加强民族团结,保持社会稳定与边疆安全、扩大国内市场需求,实施可持续发展战略,都具有十分重要的现实意义。通过西部大开发,可将西部地带的资源优势变为经济优势,将潜在优势变为现实优势

基础达标练

考查点1 南北差异

1.关于南方与北方特征差异的描述,正确的是( )

A.矿产资源:北方煤炭、石油、铁矿丰富,南方有色金属矿产丰富

B.限制因素:北方水源不足,南方热量不足

C.工业结构:北方以能源工业为主,南方以重工业为主

D.农业生产:北方自然条件差,无商品粮基地,南方水热条件好,水稻种植广泛。

答案 A

解析 南方热量丰富,在工业结构上“北重南轻”,松嫩平原和三江平原属于北方商品粮基地。

考查点2 西部大开发

2.随着西部大开发战略的实施,东部首先应向西部迁移的产业是( )

①高科技产业 ②高耗能产业 ③高原料消耗产业 ④高污染工业

A.①② B.②③ C.①④ D.③④

答案 B

解析 东部地区经济发达,但能源、资源不足,应将东部地区的高耗能产业和高原料消耗产业向西部转移,但不能将高污染工业向西部迁移,因为西部生态环境脆弱。

考查点3 西部地区发展的制约因素

3.有关研究人员认为,土地沙漠化、水资源短缺、植被覆盖率不高和人地矛盾尖锐是影响我国西北地区生态好转的四大主要因素。下列开发大西北的自然条件中,主要有利条件和制约因素(最缺少的自然因素)组合正确的是( )

A.宜耕荒地广阔——热量 B.草原广阔——森林

C.矿产资源丰富——光照 D.土地广阔——水

答案 D

解析 西部地区热量充足,但由于水资源严重不足,导致广阔的土地不能有效地利用,西部地区由于降水较少,不利于森林的生长。

考查点4 中部崛起

4.关于中部崛起的必要性,说法正确的有( )

①中部崛起是破解“三农”难题的需要 ②中部崛起是区域协调发展的需要 ③中部崛起是缩小收入差距的需要 ④中部崛起是坚持社会主义原则的需要

A.②③ B.①②③ C.②③④ D.①②③④

答案 D

解析 中部崛起利于缓解农业矛盾,利于缩小区域差距,促进社会的和谐发展,也是坚持社会主义原则的体现。

方法技巧练

如何把握关键信息

下表为我国某地区气候统计资料,结合此表回答下列问题。

日照时数 大部分地区为1 700~2 000小时

热量条件 年平均气温14.5℃~22℃

水分条件 全年降水量1 000 mm~2 000 mm之间

(1)与该表气候相符的地区是( )

A.东北平原 B.华北平原 C.南方低山丘陵 D.海南岛

(2)该地区气候有利于农作物生长,这种气候最大的特点是

________________________________________________________________________。

(3)该地区广泛种植的油料作物是________,糖料作物是________。

(4)写出两种影响该地区局部农业生产的灾害性天气________________。

答案 (1)C (2)夏季高温多雨,雨热同期 (3)油菜 甘蔗 (4)台风、伏旱、梅雨、洪涝等(任意写两种)

解析 该题通过读图表分析资料入手,采取排除法可推出C项正确。因为该地区的年平均气温为14.5℃~22℃,所以A、B、D三项都可排除。南方低山丘陵的气候为亚热带季风气候,最大的农业发展优势是夏季高温多雨,雨热同期。该区主要油料作物是油菜,糖料作物是甘蔗。该区影响农业生产的灾害性天气较多。

方法技巧 获取和解读信息是关系能否完整而准确解答问题的基础。首先必须认真阅读题目中的图、表材料及设问要求,要注意把握其关键信息。例如本题题干中“年平均气温14.5℃~22℃”等就提供了地区范围这一关键信息,从而为正确解答设问提供了前提。

读我国北方某地区的部分资料,回答1~2题 。

年份 森林覆盖率(%) 耕地面积(平方千米) 年降水量(毫米) 气温年较差(℃) 河流含沙量(%) 粮食平均亩产(千克) 粮食总产量(亿千克)

1985年 19 333 520 38 10 205 1.025

1995年 10 478 450 42 35 135 0.975

1.上述资料表明,导致该地区十年内粮食平均亩产量下降的主要原因是( )

A.“退耕还牧”的面积增大 B.毁林开荒现象严重

C.气候发生异常,出现水旱灾害 D.人口增长过快

2.目前,该地区生态环境的主要问题是( )

A.风沙危害严重 B.水土流失加剧

C.大陆性气候减弱 D.光照条件变差

答案 1.B 2.B

解析 分析表中资料可知,该地区1995年与1985年相比,发生的最大变化是森林覆盖率下降较多,从而可推出,由于毁林开荒现象严重,导致植被破坏,土壤中的养分流失,肥力下降,粮食亩产量由此下降。

二十多年来,我国经济发展速度高居世界之首。同时,各地区经济发展速度有所不同,加快西部地区的发展已经引起全社会的高度重视。据此回答3~5题。

3.制约西部经济发展最重要的经济原因是( )

A.资金、技术、人才匮乏 B.农业基础薄弱

C.水土流失严重 D.自然资源不足

4.我国政府推动西部地区经济发展,采取的主要措施是( )

①给予西部大量的财政补贴 ②增加对西部基础设施的投资 ③保护西部的工业产品不受外部产品的竞争 ④发挥地区优势,积极引进人才

A.①③ B.②④ C.③④ D.①②

5.我国政府缩小东、西部经济发展差距,主要是为了( )

A.宏观调控,微观搞活

B.统筹经济发展,缩小地区差异

C.体现综合国力,加强经济交流

D.开发西部资源,改善投资环境

答案 3.A 4.B 5.B

解析 西部地区基础设施落后,人才、技术、资金匮乏,所以为推动西部地区经济发展,缩小东、西部地区差异,需增加对西部基础设施的投资,并充分发挥地区优势,积极引进人才。

6.与西部地区今后社会经济发展方向不一致的是( )

A.改善生态环境,加强草原牧区建设,发展林牧业

B.发挥三线建设形成的基础和能力,加快军工技术向民用工业的转化和扩散

C.大力发展第三产业和集约化的农业生产,以缓解能源、交通、运输紧张等问题

D.有步骤、有重点地开发能源、矿产和水力资源,使其成为全国的动力基地

答案 C

解析 西部地区资源丰富,但生态环境脆弱。保护生态环境是我国西部经济地带今后社会经济发展应注重的问题。

7.在西部大开发中,铁路等基础设施必须先行,主要是因为铁路建设( )

A.投资规模巨大,建设周期长

B.提供就业机会,提高人均收入

C.加快商品流通,促进共同发展

D.投资回报较高,实现持续发展

答案 C

解析 铁路等交通设施是联系城市和农村、工业和农业的纽带,发达的交通运输可加快商品流通,促进共同发展。

8.西部大开发的主体范围是( )

A.西部经济地带的省份

B.西部经济地带和中部经济地带的省份

C.西部经济地带的省区和中部经济地带的广西和内蒙古

D.西部经济地带的省区和中部地带的内蒙古、东部地带的广西

答案 D

9.读“长江三角洲和松嫩平原地理条件图”,回答问题。

(1)长江三角洲年平均气温在______℃,而松嫩平原则在________℃,造成两地气温差异的主要因素是________。

(2)长江三角洲地区属于____________气候,气候特点是_____________________,

松嫩平原则属于____________气候。

(3)长江三角洲由于人们长期的耕作改造而形成肥沃的________(土壤),松嫩平原________(土壤)分布广泛。

(4)由于热量差异,长江三角洲农作物生长期长,可以__________________,而松嫩平原则____________。

(5)试分析松嫩平原地区农业生产的有利和不利的自然条件。

答案 (1)14~16 0~6 纬度位置 (2)亚热带季风 夏季高温多雨,冬季温和少雨,雨热同期 温带季风 (3)水稻土 黑土 (4)一年两到三熟 一年一熟 (5)有利条件:平原面积广阔,地势平坦,土壤肥沃,灌溉水源充足;不利条件:纬度位置较高,气温低、热量不足,生长期短。

解析 本题考查南、北方地理环境的差异及其对区域发展的影响,解题关键是具有较强的读图能力以及对基础知识的掌握能力。由图看出,长江三角洲年平均气温在14~16℃之间,松嫩平原则在0~6℃之间,造成两地气温差异的主要因素是纬度位置的差异。其他小题可以根据对基础知识的掌握来进行解答。

第三节 区域发展差异

第1课时 东、中、西差异

学习目标 1.掌握我国三大经济地带的范围。2.了解我国改革开放的时空发展状况。3.掌握我国东、中、西部发展的差异。

一、在下图中画出三个经济地带的界线

二、比较东、中、西部发展差异

东部 中部 西部

社会经济差异 经济发展水平 水平①高、速度②快 水平③低、速度④慢

工业化、城 市化水平 较⑤高 较⑥低

科技教育水平 较高 较低

产业结构差异 产业结构 ⑦加工制造业和第三产业相对发达 加工制造业发展比较快,农业在国民经济中占有一定比重 农业经济在国民经济中占有较大比重

工业结构 以⑧轻型或⑨轻重混合型产业为主 以⑩轻重混合型产业为主 以 重型产业为主

工业化差异 工业化进程 较 快 一般 较慢

产值占全国的比重 较高 较低 很少

工业结构 外资、 中外合资和民营企业比重大, 高新技术产业蓬勃发展 高新技术产业正在发展,仍以 传统型工业为主 以 传统型工业为主

城市化差异 城市化水平 较 高 较低 很低

城市综合经 济实力 较 强 居中 较弱

城市密度 大 较小 最小

城镇数目占全国的比例 高 较低 最低

基础达标练

考查点1 东、中、西部三大经济地带的划分

1.下列重要城市中属于东部经济地带的是( )

A.北京、上海、南宁 B.重庆、武汉、南京

C.天津、大连、合肥 D.沈阳、长春、哈尔滨

答案 A

解析 A选项中北京、上海、南宁均属于东部经济地带。B选项中重庆属于西部经济地带,武汉属于中部经济地带;C选项中的合肥及D选项中的长春、哈尔滨也均属于中部经济地带,均不符合题意。

2.中国三个经济地带划分的主要依据是( )

A.人口密度 B.自然条件

C.社会经济发展水平 D.地理位置

答案 C

解析 识记内容的考查,中国三个经济地带划分的主要依据就是社会经济发展水平。

考查点2 东、中、西部发展的差异

3.我国东部经济地带经济发展较快的社会经济原因有( )

①我国近代工业首先出现在东南沿海 ②东部地区人们的思想观念比较开放,在经济竞争面前有比较强的危机感和紧迫感 ③东部地带的产业结构相对较优 ④改革开放在沿海起步

A.①②③ B.②③④ C.①②③④ D.①②④

答案 C

解析 本题重在考查课本的识记内容,相对于中、西部以上四点都是其发展快的原因。

4.中、西部经济地带不利于发展经济的自然条件,主要是( )

A.矿产资源短缺 B.能源资源短缺

C.水资源短缺 D.人才、技术和资金匮乏

答案 C

解析 对于中、西部地带不利于发展经济的自然条件就是水资源短缺、生态脆弱。

考查点3 三大经济地带及开放格局

读“我国三大经济地带划分图”,完成5~6题。

5.关于三个经济地带发展差异的叙述,正确的是( )

A.东部地带社会经济相对发达,而中部工业化水平较高

B.中部资源丰富,总体发展水平优于东部

C.中、西部地带,农业经济占较大比重,而东部的第二产业和第三产业相对发达

D.中、西部外资企业、中外合资企业、民营企业已占到较大比重

答案 C

解析 注意三个地带在经济发展水平、工业化水平、产业结构、工业结构等方面的差异。

6.关于三个经济地带对外开放的叙述,正确的是( )

A.从沿海到沿长江、陇海—兰新线,再到沿边境的开放次序

B.西部地带对外开放的程度较高,吸纳外资的能力较强

C.西部大开发并不包括西部与周边国家的经贸合作

D.区域开放程度高,有利于引进先进的科学技术和管理经验,但不利于提高竞争力

答案 A

解析 西部地带的开放程度较低,吸引外资能力较低;西部大开发包括西部与周边国家的经贸合作;区域开放程度高,有利于引进先进的科学技术和管理经验,提高竞争力。

方法技巧练

折线图的判读方法

下图示意我国及东部、中部、西部三大地带能源自给率的变化情况。读图,完成下列问题。

(1)图中四条曲线代表西部地带的是( )

A.Ⅰ B.Ⅱ C.Ⅲ D.Ⅳ

(2)下列地区可以大量调出能源输往Ⅳ地带的是( )

①东北地区 ②西北地区 ③青藏地区 ④西南地区

A.①② B.①④ C.②③ D.②④

答案 (1)C (2)D

解析 解读此图时要注意纵、横坐标的含义及每条折线代表的变化规律。分析一个地区能源自给率时应从以下两个方面思考:一是能源蕴藏量;二是能源的消费量。第(1)题,我国的东部、中部、西部三大地带中,西部地带经济发展水平较低,耗费的能源相对较少,但能源丰富,生产大于消费,能源自给率高,并且在我国能源生产中的地位越来越重要,故选C项。第(2)题,Ⅳ地带能源自给率比较低,且越来越低,应是我国东部地带;虽然东北能源丰富,但作为我国的重工业基地,能源消耗量大,不能自给;目前青藏地区输出的能源不多,故选D项。

方法技巧 曲线(折线)图的判读方法:(1)看横坐标和纵坐标所表示的内容;(2)思考横坐标与纵坐标所反映内容之间的关系;(3)对曲线的变化过程进行分析。递减段表示纵坐标项目与横坐标要素之间呈负相关,递增段表示呈正相关;曲线斜率大的一段表示变化幅度大,曲线斜率小的一段表示变化幅度小;(4)对曲线的不同变化段进行分析、评价。

1.可以作为东部地带未来社会经济发展方向的是( )

A.能源和原材料生产基地

B.农副产品生产、流通和加工基地

C.全国重要的农牧业生产基地

D.中国对外经贸和海洋开发基地

答案 D

解析 东部地带的发展方向是人才培养和信息交流的基地,对外经济贸易、国际金融和海洋开发的基地。应大力发展第三产业和集约化的农业生产。还应该大力开拓新技术产业,使产品向高、精、尖方向发展。

下图是“我国东、中、西部部分指标占全国比重示意图”。读图回答2~3题。

2.图中反映出制约我国西部地区经济发展的因素是( )

①人才缺乏 ②交通落后 ③资源短缺 ④外商投资少

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①③④

答案 C

解析 从图中可以看出西部地区科技人员、运输线路、外资占全国的比重都比较低,不利于经济的发展。

3.下列措施中,对中西部地区吸引外资见效最快的是( )

A.加大铁路建设力度 B.加大政策支持力度

C.加大资源开发力度 D.加大人才培养力度

答案 B

解析 优惠的政策、良好的投资环境有利于吸引外资。

今后我国三个地带的发展,应当在国家统一规划指导下,按照因地制宜、合理分工、各展所长、优势互补、共同发展的原则,充分发挥本地带的优势。下图表示我国东部、中部和西部三个地带GDP(亿元)的增长,据此完成4~6题。

4.能分别正确反映东、中、西部三个地带GDP增长的折线依次是( )

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①③④

答案 A

解析 20世纪80年代以来,我国东、中、西部三大地带的GDP基本呈上升的趋势,且东部地区增长最快,所占的比重最大,中部次之,西部最少。由此可推断出①代表东部,②代表中部,③代表西部。

5.关于三个地带发展的叙述,不正确的是( )

A.从社会经济发展水平来看,东部最发达,中部其次,西部较落后

B.三个地带经济发展水平的差异有所缩小

C.在今后相当长的时间内,三个经济地带的经济差距仍将继续拉大

D.三个地带经济发展速度:①>②>③

答案 B

解析 由图中可以看出,东部的发展速度最快,西部的最慢,这样必将导致三个地带经济发展水平的差异继续扩大,而不是有所缩小。

6.有关①经济地带的叙述,错误的是( )

A.交通便利 B.经济国际化程度较高

C.能源、原材料丰富 D.环境问题严重

答案 C

解析 ①是东部经济地带,由于经济发展水平比较高,基础设施较好,对外开放较早,因此经济的国际化程度较高;但由于不注重环境的保护,环境问题严重;能源和原材料较缺乏。 读“我国东、中、西部地区的比较表”,回答7~9题。

东部 中部 西部

GDP占全国的比重 59 28 13

产业结构 第一产业(%) 13 21 23

第二产业(%) 48 45 42

第三产业(%) 39 34 35

人口占全国的比重(%) 41.1 35.7 23.2

7.东部地区的人均GDP是西部地区的( )

A.1倍多 B.2倍多 C.3倍多 D.4倍多

8.东部地区第三产业产值约为中部地区第三产业产值的( )

A.1倍多 B.2倍多 C.3倍多 D.4倍多

9.为了加强三个地带的联合与互补发展,由东部地带向中、西部地带转移的工业发展类型是( )

①资源密集型 ②资金密集型 ③技术密集型 ④劳动密集型

A.①② B.③④ C.①④ D.②④

答案 7.B 8.B 9.C

解析 本题考查的是三大经济地带区域发展差异(经济发展水平、产业结构、人口分布)。第7题,从表中数据可以看出,东部地区GDP占全国的比重是西部地区的4倍多,但东部地区人口占全国的比重是西部的近2倍。第8题,东部地区与中部地区的第三产业比重相近,但东部地区的GDP是中部的2倍多。第9题,东部地带的优势是资金和技术,而中西部地区的优势是资源、劳动力丰富,为实现优势互补,所以由东部地带向中西部转移的应为资源密集型和劳动力密集型产业。

10.图甲和图乙是我国三大经济地带的有关资料,读图完成下列问题。

(1)图甲中A、B、C分别代表的是__________、__________、____________经济地带,图乙中与此对应的依次是____________、____________、____________。

(2)能反映经济国际化程度的指标是__________和___________________。

(3)从图________中可知,城市化水平最高的是________,工业化程度最低的是________。

(4)两图反映了我国三个经济地带________________的不平衡。

答案 (1)西部 中部 东部 ② ③ ①

(2)出口额 外商直接投资额

(3)乙 ① ②

(4)经济发展水平

解析 第(1)题,图甲中的曲线反映的是三大经济地带的人口、GDP、出口额和外商直接投资额的比重;出口额和外商直接投资额可以代表区域的对外开放程度;GDP可以代表区域的经济发展水平。第(2)题,国际化可以通过对外开放程度来反映。第(3)题,城市化水平可以通过三次产业构成来反映,第三产业比重越大、第一产业比重越小,城市化水平越高。第(4)题,两图中的信息均是反映区域经济发展水平的要素。

第2课时 南方与北方和西部大开发

学习目标 1.了解我国南方与北方的区域差异、限制因素和发展方向。2.理解我国西部大开发的战略意义。

一、北方与南方的差异

北方 南方

气候 暖温带、中温带及寒温带半湿润、半干旱气候区 亚热带和热带湿润气候区,①水热充足

地形 以②平原和③高原为主 ④山地、丘陵、平原、⑤盆地、高原均有分布

自然资源 森林、⑥煤炭、⑦石油、铁矿等资源丰富 ⑧有色金属矿产、生物资源、⑨水力资源等相当丰富

限制性因素 ⑩水资源不足,黄土高原水土流失严重等 洪涝灾害、环境污染、山地丘陵区地形破碎等

面临问题 调整产业结构、扩大对外开放、改善生态环境等 随着工业化和城市化的快速推进, 人地关系日趋紧张

二、西部大开发

背景 改革开放以来,随着沿海地区的加速发展,东、中、西部地带的经济发展差距有进一步扩大的趋势

目的 为了缩小地区差距,加速西部地区的社会经济发展

范围 西部地带的10个省(区、市)以及中部地带的 内蒙古自治区和东部地带的 广西壮族自治区。湖南湘西土家族苗族自治州、湖北恩施土家族苗族自治州和吉林延边朝鲜族自治州,比照国家西部大开发有关政策实施开发开放

优势 自然资源丰富、矿产资源、 油气资源、水能资源、 土地资源等有突出优势,具有巨大的发展潜力

劣势 基础设施落后、 人才、技术、资金匮乏

意义 不仅可以缩小我国东部与西部地带之间的发展差距,推动区域经济的协调发展,实现全国各族人民的共同富裕,而且对于加强民族团结,保持社会稳定与边疆安全、扩大国内市场需求,实施可持续发展战略,都具有十分重要的现实意义。通过西部大开发,可将西部地带的资源优势变为经济优势,将潜在优势变为现实优势

基础达标练

考查点1 南北差异

1.关于南方与北方特征差异的描述,正确的是( )

A.矿产资源:北方煤炭、石油、铁矿丰富,南方有色金属矿产丰富

B.限制因素:北方水源不足,南方热量不足

C.工业结构:北方以能源工业为主,南方以重工业为主

D.农业生产:北方自然条件差,无商品粮基地,南方水热条件好,水稻种植广泛。

答案 A

解析 南方热量丰富,在工业结构上“北重南轻”,松嫩平原和三江平原属于北方商品粮基地。

考查点2 西部大开发

2.随着西部大开发战略的实施,东部首先应向西部迁移的产业是( )

①高科技产业 ②高耗能产业 ③高原料消耗产业 ④高污染工业

A.①② B.②③ C.①④ D.③④

答案 B

解析 东部地区经济发达,但能源、资源不足,应将东部地区的高耗能产业和高原料消耗产业向西部转移,但不能将高污染工业向西部迁移,因为西部生态环境脆弱。

考查点3 西部地区发展的制约因素

3.有关研究人员认为,土地沙漠化、水资源短缺、植被覆盖率不高和人地矛盾尖锐是影响我国西北地区生态好转的四大主要因素。下列开发大西北的自然条件中,主要有利条件和制约因素(最缺少的自然因素)组合正确的是( )

A.宜耕荒地广阔——热量 B.草原广阔——森林

C.矿产资源丰富——光照 D.土地广阔——水

答案 D

解析 西部地区热量充足,但由于水资源严重不足,导致广阔的土地不能有效地利用,西部地区由于降水较少,不利于森林的生长。

考查点4 中部崛起

4.关于中部崛起的必要性,说法正确的有( )

①中部崛起是破解“三农”难题的需要 ②中部崛起是区域协调发展的需要 ③中部崛起是缩小收入差距的需要 ④中部崛起是坚持社会主义原则的需要

A.②③ B.①②③ C.②③④ D.①②③④

答案 D

解析 中部崛起利于缓解农业矛盾,利于缩小区域差距,促进社会的和谐发展,也是坚持社会主义原则的体现。

方法技巧练

如何把握关键信息

下表为我国某地区气候统计资料,结合此表回答下列问题。

日照时数 大部分地区为1 700~2 000小时

热量条件 年平均气温14.5℃~22℃

水分条件 全年降水量1 000 mm~2 000 mm之间

(1)与该表气候相符的地区是( )

A.东北平原 B.华北平原 C.南方低山丘陵 D.海南岛

(2)该地区气候有利于农作物生长,这种气候最大的特点是

________________________________________________________________________。

(3)该地区广泛种植的油料作物是________,糖料作物是________。

(4)写出两种影响该地区局部农业生产的灾害性天气________________。

答案 (1)C (2)夏季高温多雨,雨热同期 (3)油菜 甘蔗 (4)台风、伏旱、梅雨、洪涝等(任意写两种)

解析 该题通过读图表分析资料入手,采取排除法可推出C项正确。因为该地区的年平均气温为14.5℃~22℃,所以A、B、D三项都可排除。南方低山丘陵的气候为亚热带季风气候,最大的农业发展优势是夏季高温多雨,雨热同期。该区主要油料作物是油菜,糖料作物是甘蔗。该区影响农业生产的灾害性天气较多。

方法技巧 获取和解读信息是关系能否完整而准确解答问题的基础。首先必须认真阅读题目中的图、表材料及设问要求,要注意把握其关键信息。例如本题题干中“年平均气温14.5℃~22℃”等就提供了地区范围这一关键信息,从而为正确解答设问提供了前提。

读我国北方某地区的部分资料,回答1~2题 。

年份 森林覆盖率(%) 耕地面积(平方千米) 年降水量(毫米) 气温年较差(℃) 河流含沙量(%) 粮食平均亩产(千克) 粮食总产量(亿千克)

1985年 19 333 520 38 10 205 1.025

1995年 10 478 450 42 35 135 0.975

1.上述资料表明,导致该地区十年内粮食平均亩产量下降的主要原因是( )

A.“退耕还牧”的面积增大 B.毁林开荒现象严重

C.气候发生异常,出现水旱灾害 D.人口增长过快

2.目前,该地区生态环境的主要问题是( )

A.风沙危害严重 B.水土流失加剧

C.大陆性气候减弱 D.光照条件变差

答案 1.B 2.B

解析 分析表中资料可知,该地区1995年与1985年相比,发生的最大变化是森林覆盖率下降较多,从而可推出,由于毁林开荒现象严重,导致植被破坏,土壤中的养分流失,肥力下降,粮食亩产量由此下降。

二十多年来,我国经济发展速度高居世界之首。同时,各地区经济发展速度有所不同,加快西部地区的发展已经引起全社会的高度重视。据此回答3~5题。

3.制约西部经济发展最重要的经济原因是( )

A.资金、技术、人才匮乏 B.农业基础薄弱

C.水土流失严重 D.自然资源不足

4.我国政府推动西部地区经济发展,采取的主要措施是( )

①给予西部大量的财政补贴 ②增加对西部基础设施的投资 ③保护西部的工业产品不受外部产品的竞争 ④发挥地区优势,积极引进人才

A.①③ B.②④ C.③④ D.①②

5.我国政府缩小东、西部经济发展差距,主要是为了( )

A.宏观调控,微观搞活

B.统筹经济发展,缩小地区差异

C.体现综合国力,加强经济交流

D.开发西部资源,改善投资环境

答案 3.A 4.B 5.B

解析 西部地区基础设施落后,人才、技术、资金匮乏,所以为推动西部地区经济发展,缩小东、西部地区差异,需增加对西部基础设施的投资,并充分发挥地区优势,积极引进人才。

6.与西部地区今后社会经济发展方向不一致的是( )

A.改善生态环境,加强草原牧区建设,发展林牧业

B.发挥三线建设形成的基础和能力,加快军工技术向民用工业的转化和扩散

C.大力发展第三产业和集约化的农业生产,以缓解能源、交通、运输紧张等问题

D.有步骤、有重点地开发能源、矿产和水力资源,使其成为全国的动力基地

答案 C

解析 西部地区资源丰富,但生态环境脆弱。保护生态环境是我国西部经济地带今后社会经济发展应注重的问题。

7.在西部大开发中,铁路等基础设施必须先行,主要是因为铁路建设( )

A.投资规模巨大,建设周期长

B.提供就业机会,提高人均收入

C.加快商品流通,促进共同发展

D.投资回报较高,实现持续发展

答案 C

解析 铁路等交通设施是联系城市和农村、工业和农业的纽带,发达的交通运输可加快商品流通,促进共同发展。

8.西部大开发的主体范围是( )

A.西部经济地带的省份

B.西部经济地带和中部经济地带的省份

C.西部经济地带的省区和中部经济地带的广西和内蒙古

D.西部经济地带的省区和中部地带的内蒙古、东部地带的广西

答案 D

9.读“长江三角洲和松嫩平原地理条件图”,回答问题。

(1)长江三角洲年平均气温在______℃,而松嫩平原则在________℃,造成两地气温差异的主要因素是________。

(2)长江三角洲地区属于____________气候,气候特点是_____________________,

松嫩平原则属于____________气候。

(3)长江三角洲由于人们长期的耕作改造而形成肥沃的________(土壤),松嫩平原________(土壤)分布广泛。

(4)由于热量差异,长江三角洲农作物生长期长,可以__________________,而松嫩平原则____________。

(5)试分析松嫩平原地区农业生产的有利和不利的自然条件。

答案 (1)14~16 0~6 纬度位置 (2)亚热带季风 夏季高温多雨,冬季温和少雨,雨热同期 温带季风 (3)水稻土 黑土 (4)一年两到三熟 一年一熟 (5)有利条件:平原面积广阔,地势平坦,土壤肥沃,灌溉水源充足;不利条件:纬度位置较高,气温低、热量不足,生长期短。

解析 本题考查南、北方地理环境的差异及其对区域发展的影响,解题关键是具有较强的读图能力以及对基础知识的掌握能力。由图看出,长江三角洲年平均气温在14~16℃之间,松嫩平原则在0~6℃之间,造成两地气温差异的主要因素是纬度位置的差异。其他小题可以根据对基础知识的掌握来进行解答。