中图版(上海用) 第一册 专题1 地球在宇宙中的位置 天体系统 课件(10张PPT)

文档属性

| 名称 | 中图版(上海用) 第一册 专题1 地球在宇宙中的位置 天体系统 课件(10张PPT) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 877.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 中图版(上海) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2020-09-16 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

专题1 地球在宇宙中的位置

——天体系统

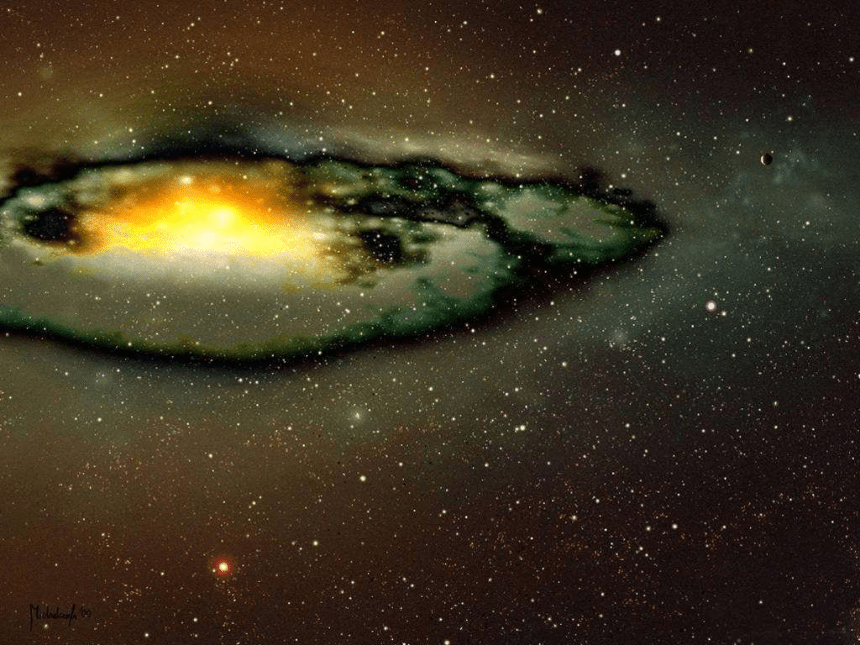

一、宇宙图片

二、宇宙模型

三、宇宙的诞生与未来

四、大爆炸宇宙论

五、宇宙的形成进程

基于“宇宙是膨胀的”这个由观测事实得到的论点,人们建立了宇宙的三种不同模型。

??? 第一种是稳定态模型,认为宇宙一直在以不变的速率膨胀,新的物质不断产生,某一空间总是有同量的物质。

??? 第二种是大爆炸模型,认为宇宙起源于一次大爆炸,以后各星系会无限膨胀,宇宙的全部元素供应都在爆炸的头半个小时内产生齐备,再不会有新的物质产生。

??? 第三种是脉动模型,认为宇宙的所有物质都从一团原先压紧的物质飞离, 速度逐渐缓慢下来,最终停止不动,而后开始在各部的引力互拉影响下发生收缩,物质凝聚到最后再度发生爆炸。在这些过程中,物质既没有产生,也没有毁灭,只是重新编排、互换位置。

??? 3种宇宙模型共存,人们为此激辩了许多年,到了50年代后期,大爆炸模型渐趋上风 , 到1965年,更有观测证据有力地支持大爆炸模型,从此,大爆炸模型被广泛地接受了。

大爆炸模型认为,最初的宇宙是连10-25厘米也未充满的超高温、 高密度的“一点”。大约180亿年前,这“一点”突然爆炸了,仅用10-36秒,伴随着真空相转移的过冷却现象, “一点”做了瞬间几十个数量级的膨胀,成为一厘米规模的宇宙。其后宇宙继续膨胀, 温度从几十亿摄氏度开始下降,大约在5500万摄氏度时,由降温过程的能量,生成中子、 质子它们又合民原子核,这些过程仅有3分钟。约30万年后当宇宙的温度下降到3000摄氏度时,自由电子被原子核捕捉形成原子。在随后的大约3000万年中那些原子继续外冲 ,宇宙也继续冷却,到宇宙温度降至绝对零度之上167度时,原子开始化合形成稀薄气体。此后因密度波动、 引力作用、部分收缩,向新的天体进化。再经过100多亿年,显示出多种多样的物质形态, 成了今天的宇宙。

??? 大爆炸理论告诉了人们宇宙是怎样诞生的,但并未说明宇宙将怎样死亡或是否会死亡。对这个问题,人类现在还未得到确切的答案。

??? 到现在为止,人们对暗淡而迅速后退的星系所做的多次探测, 显示出宇宙大概是正弯曲的。这就是说宇宙无边然而是有限的,它可能往四面八方无限远地伸展, 而质量并非无穷。人类对宇宙未来的认识仅仅如此。 但人类己知地球所属的太阳系及银河系是无法永存的。五六十亿年之后,太阳将膨胀成大火球, 那时人类的后代只有移民到银河系中别的星系的一行星上才会得以续存。当银河系大大小小的恒星都黯然无光之时,人类将怎么办呢? 当然人类不能无动于衷。

当然,大爆炸理论认为今天的宇宙仍在继续膨胀。

这张珍贵的照片是美国宇航局科学家通过威尔金森各向异性微波探测器经过一年时间的观测获得的结果。照片中包含了许多令人震惊的信息,为支持宇宙大爆炸和宇宙膨胀理论提供了新的依据,同时为揭开暗能量之谜指引了道路。据有关人士估计,这项成果是近几年宇宙研究中最重大的发现之一。

宇宙是如何形成的?关于这个课题迄今有多种说法,其中,宇宙大爆炸模型有较多的观测成果来支持,又被称为“标准宇宙模型”。这一模型是俄裔美籍科学家伽莫夫在1948年提出的,认为现在观测到的宇宙开始于最初的一次大爆炸。大爆炸使物质四散飞出,宇宙空间不断膨胀,温度随之下降,化学元素开始形成。宇宙间的物质包括质子光子电子和较轻的原子核相继出现,宇宙中的星系、恒星、行星乃至生命都是在这种不断膨胀和冷却的过程中形成的。作为这次大爆炸的遗迹和证据之一的便是宇宙微波背景辐射

早在1929年,埃德温·哈勃作出了一个具有里程碑意义的发现,即不管你往哪个方向看,远处的星系正急速地远离我们而去。换言之,宇宙正在不断膨胀。这意味着,在早先星体相互之间更加靠近。事实上,似乎在大约100亿至200亿年之前的某一时刻,它们刚好在同一地方,所以哈勃的发现暗示存在一个叫做大爆炸的时刻,当时宇宙无限紧密。

1950年前后,伽莫夫第一个建立了热大爆炸的观念。这个创生宇宙的大爆炸不是习见于地球上发生在一个确定的点,然后向四周的空气传播开去的那种爆炸,而是一种在各处同时发生,从一开时就充满整个空间的那种爆炸,爆炸中每一个粒子都离开其它每一个粒子飞奔。事实上应该理解为空间的急剧膨胀。"整个空间"可以指的是整个无限的宇宙,或者指的是一个就象球面一样能弯曲地回到原来位置的有限宇宙。

根据大爆炸宇宙论,甚早期的宇宙是一大片由微观粒子构成的均匀气体,温度极高,密度极大,且以很大的速率膨胀着。这些气体在热平衡下有均匀的温度。这统一的温度是当时宇宙状态的重要标志,因而称宇宙温度。气体的绝热膨胀将使温度降低,使得原子核、原子乃至恒星系统得以相继出现。

从1948年伽莫夫建立热大爆炸的观念以来,通过几十年的努力, 宙学家们为我们勾画出这样一部宇宙历史:

大爆炸开始时 150-200亿年前,极小体积,极高密度,极高温度。

大爆炸后10-43秒 宇宙从量子背景出现。

大爆炸后10-35秒 同一场分解为强力、电弱力和引力。

大爆炸后10-5秒 10万亿度,质子和中子形成。

大爆炸后0.01秒 1000亿度,光子、电子、中微子为主,质子中子仅占10亿分之一,热平衡态,体系急剧膨胀,温度和密度不断下降。

大爆炸后0.1秒后 300亿度,中子质子比从1.0下降到0.61。

大爆炸后1秒后 100亿度,中微子向外逃逸,正负电子湮没反应出现,核力尚不足束缚中子和质子。

大爆炸后13.8秒后 30亿度,氘、氦类稳定原子核(化学元素)形成。

大爆炸后35分钟后 3亿度,核过程停止,尚不能形成中性原子。

大爆炸后30万年后 3000度,化学结合作用使中性原子形成,宇宙主要成分为气态物质,并逐步在自引力作用下凝聚成密度较高的气体云块,直至恒星和恒星系统。

——天体系统

一、宇宙图片

二、宇宙模型

三、宇宙的诞生与未来

四、大爆炸宇宙论

五、宇宙的形成进程

基于“宇宙是膨胀的”这个由观测事实得到的论点,人们建立了宇宙的三种不同模型。

??? 第一种是稳定态模型,认为宇宙一直在以不变的速率膨胀,新的物质不断产生,某一空间总是有同量的物质。

??? 第二种是大爆炸模型,认为宇宙起源于一次大爆炸,以后各星系会无限膨胀,宇宙的全部元素供应都在爆炸的头半个小时内产生齐备,再不会有新的物质产生。

??? 第三种是脉动模型,认为宇宙的所有物质都从一团原先压紧的物质飞离, 速度逐渐缓慢下来,最终停止不动,而后开始在各部的引力互拉影响下发生收缩,物质凝聚到最后再度发生爆炸。在这些过程中,物质既没有产生,也没有毁灭,只是重新编排、互换位置。

??? 3种宇宙模型共存,人们为此激辩了许多年,到了50年代后期,大爆炸模型渐趋上风 , 到1965年,更有观测证据有力地支持大爆炸模型,从此,大爆炸模型被广泛地接受了。

大爆炸模型认为,最初的宇宙是连10-25厘米也未充满的超高温、 高密度的“一点”。大约180亿年前,这“一点”突然爆炸了,仅用10-36秒,伴随着真空相转移的过冷却现象, “一点”做了瞬间几十个数量级的膨胀,成为一厘米规模的宇宙。其后宇宙继续膨胀, 温度从几十亿摄氏度开始下降,大约在5500万摄氏度时,由降温过程的能量,生成中子、 质子它们又合民原子核,这些过程仅有3分钟。约30万年后当宇宙的温度下降到3000摄氏度时,自由电子被原子核捕捉形成原子。在随后的大约3000万年中那些原子继续外冲 ,宇宙也继续冷却,到宇宙温度降至绝对零度之上167度时,原子开始化合形成稀薄气体。此后因密度波动、 引力作用、部分收缩,向新的天体进化。再经过100多亿年,显示出多种多样的物质形态, 成了今天的宇宙。

??? 大爆炸理论告诉了人们宇宙是怎样诞生的,但并未说明宇宙将怎样死亡或是否会死亡。对这个问题,人类现在还未得到确切的答案。

??? 到现在为止,人们对暗淡而迅速后退的星系所做的多次探测, 显示出宇宙大概是正弯曲的。这就是说宇宙无边然而是有限的,它可能往四面八方无限远地伸展, 而质量并非无穷。人类对宇宙未来的认识仅仅如此。 但人类己知地球所属的太阳系及银河系是无法永存的。五六十亿年之后,太阳将膨胀成大火球, 那时人类的后代只有移民到银河系中别的星系的一行星上才会得以续存。当银河系大大小小的恒星都黯然无光之时,人类将怎么办呢? 当然人类不能无动于衷。

当然,大爆炸理论认为今天的宇宙仍在继续膨胀。

这张珍贵的照片是美国宇航局科学家通过威尔金森各向异性微波探测器经过一年时间的观测获得的结果。照片中包含了许多令人震惊的信息,为支持宇宙大爆炸和宇宙膨胀理论提供了新的依据,同时为揭开暗能量之谜指引了道路。据有关人士估计,这项成果是近几年宇宙研究中最重大的发现之一。

宇宙是如何形成的?关于这个课题迄今有多种说法,其中,宇宙大爆炸模型有较多的观测成果来支持,又被称为“标准宇宙模型”。这一模型是俄裔美籍科学家伽莫夫在1948年提出的,认为现在观测到的宇宙开始于最初的一次大爆炸。大爆炸使物质四散飞出,宇宙空间不断膨胀,温度随之下降,化学元素开始形成。宇宙间的物质包括质子光子电子和较轻的原子核相继出现,宇宙中的星系、恒星、行星乃至生命都是在这种不断膨胀和冷却的过程中形成的。作为这次大爆炸的遗迹和证据之一的便是宇宙微波背景辐射

早在1929年,埃德温·哈勃作出了一个具有里程碑意义的发现,即不管你往哪个方向看,远处的星系正急速地远离我们而去。换言之,宇宙正在不断膨胀。这意味着,在早先星体相互之间更加靠近。事实上,似乎在大约100亿至200亿年之前的某一时刻,它们刚好在同一地方,所以哈勃的发现暗示存在一个叫做大爆炸的时刻,当时宇宙无限紧密。

1950年前后,伽莫夫第一个建立了热大爆炸的观念。这个创生宇宙的大爆炸不是习见于地球上发生在一个确定的点,然后向四周的空气传播开去的那种爆炸,而是一种在各处同时发生,从一开时就充满整个空间的那种爆炸,爆炸中每一个粒子都离开其它每一个粒子飞奔。事实上应该理解为空间的急剧膨胀。"整个空间"可以指的是整个无限的宇宙,或者指的是一个就象球面一样能弯曲地回到原来位置的有限宇宙。

根据大爆炸宇宙论,甚早期的宇宙是一大片由微观粒子构成的均匀气体,温度极高,密度极大,且以很大的速率膨胀着。这些气体在热平衡下有均匀的温度。这统一的温度是当时宇宙状态的重要标志,因而称宇宙温度。气体的绝热膨胀将使温度降低,使得原子核、原子乃至恒星系统得以相继出现。

从1948年伽莫夫建立热大爆炸的观念以来,通过几十年的努力, 宙学家们为我们勾画出这样一部宇宙历史:

大爆炸开始时 150-200亿年前,极小体积,极高密度,极高温度。

大爆炸后10-43秒 宇宙从量子背景出现。

大爆炸后10-35秒 同一场分解为强力、电弱力和引力。

大爆炸后10-5秒 10万亿度,质子和中子形成。

大爆炸后0.01秒 1000亿度,光子、电子、中微子为主,质子中子仅占10亿分之一,热平衡态,体系急剧膨胀,温度和密度不断下降。

大爆炸后0.1秒后 300亿度,中子质子比从1.0下降到0.61。

大爆炸后1秒后 100亿度,中微子向外逃逸,正负电子湮没反应出现,核力尚不足束缚中子和质子。

大爆炸后13.8秒后 30亿度,氘、氦类稳定原子核(化学元素)形成。

大爆炸后35分钟后 3亿度,核过程停止,尚不能形成中性原子。

大爆炸后30万年后 3000度,化学结合作用使中性原子形成,宇宙主要成分为气态物质,并逐步在自引力作用下凝聚成密度较高的气体云块,直至恒星和恒星系统。