【同步推荐】2011—2012学年地理鲁教版必修1同步教学案:第1单元 第3节 地球公转的地理意义

文档属性

| 名称 | 【同步推荐】2011—2012学年地理鲁教版必修1同步教学案:第1单元 第3节 地球公转的地理意义 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 626.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2011-09-02 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第三节 地球公转的地理意义

第1课时 地球的公转及正午太阳高度的变化

学习目标 1.了解地球公转的一般规律及太阳直射点回归运动的成因和规律。2.通过绘图分析,说明正午太阳高度的大小及变化规律。

一、地球的公转

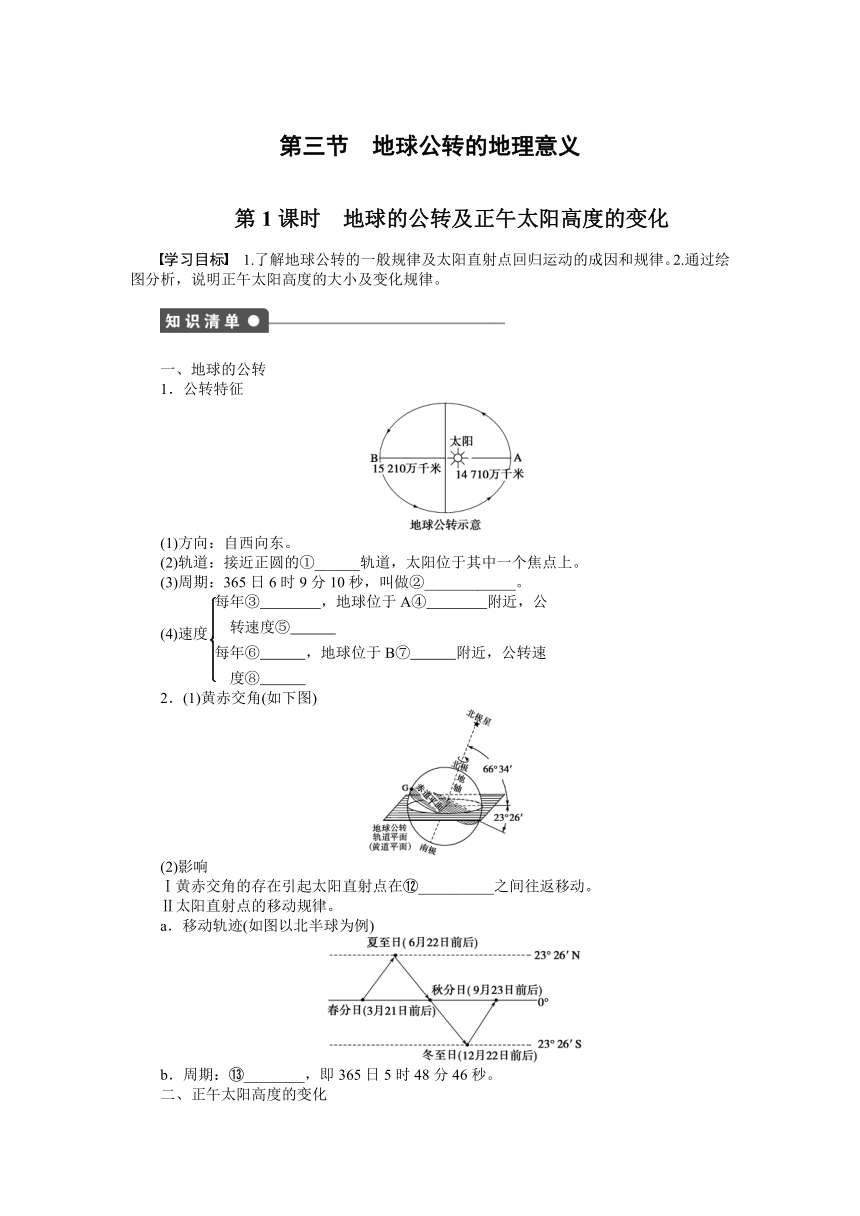

1.公转特征

(1)方向:自西向东。

(2)轨道:接近正圆的①______轨道,太阳位于其中一个焦点上。

(3)周期:365日6时9分10秒,叫做②____________。

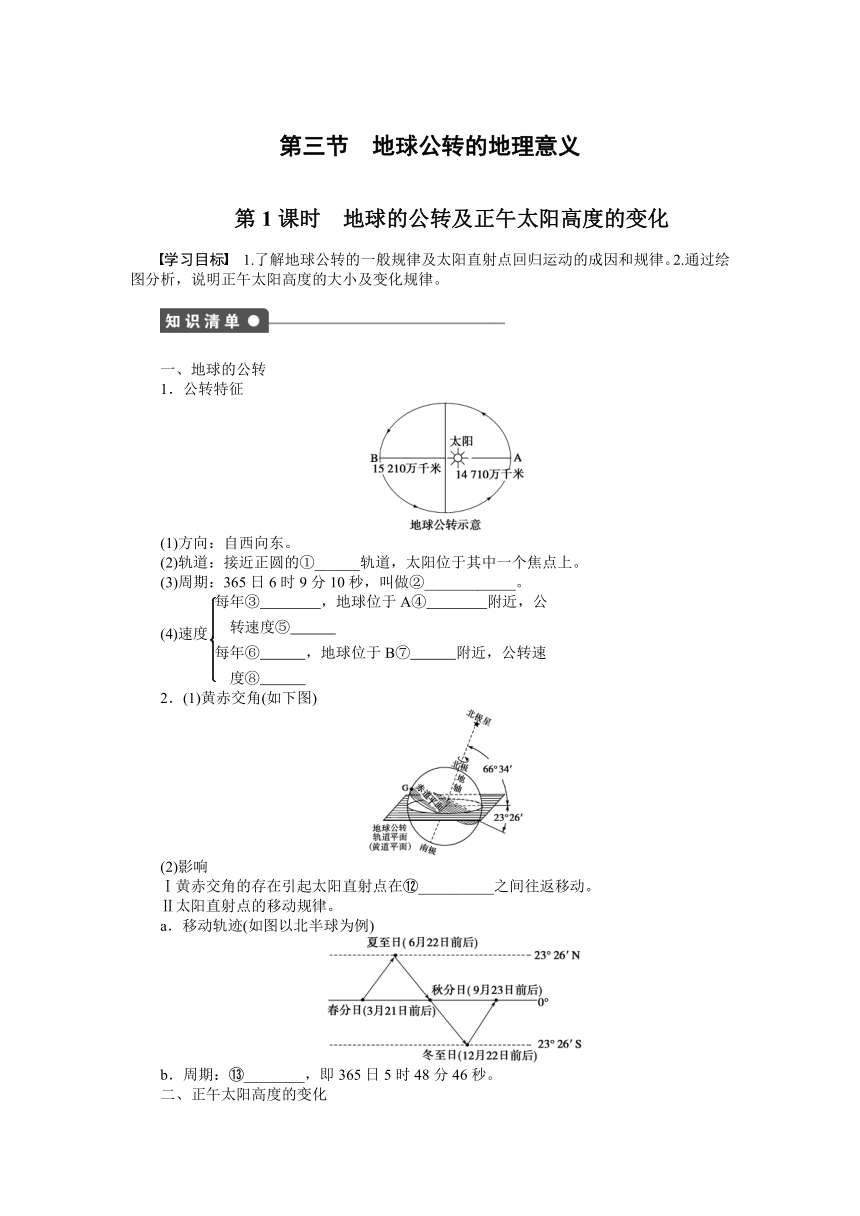

2.(1)黄赤交角(如下图)

(2)影响

Ⅰ黄赤交角的存在引起太阳直射点在 __________之间往返移动。

Ⅱ太阳直射点的移动规律。

a.移动轨迹(如图以北半球为例)

b.周期: ________,即365日5时48分46秒。

二、正午太阳高度的变化

1.概念

(1)太阳高度角: ____________与 ________之间的夹角。

(2)正午太阳高度:一天中太阳高度的最大值,出现在 ______。

2.变化原因:黄赤交角的存在, ____________的南北移动。

3.变化规律

(1)时间变化

节气 规律

夏至日 由 ________向南北两侧递减 同一时刻各地正午太阳高度从太阳直射点所在纬度向南北两侧递减

冬至日 由 ________向南北两侧递减

春分日和秋分日 由 ______向南北两侧递减

(2)纬度(空间)变化

基础达标练

考查点一 地球的公转

1.2010年9月25日(农历八月十八)是浙江海宁观赏钱塘潮的最佳时期。在图上画出这一天地球在公转轨道上的大致位置(用圆圈表示地球,同时画出地轴)。

考查点二 正午太阳高度的变化

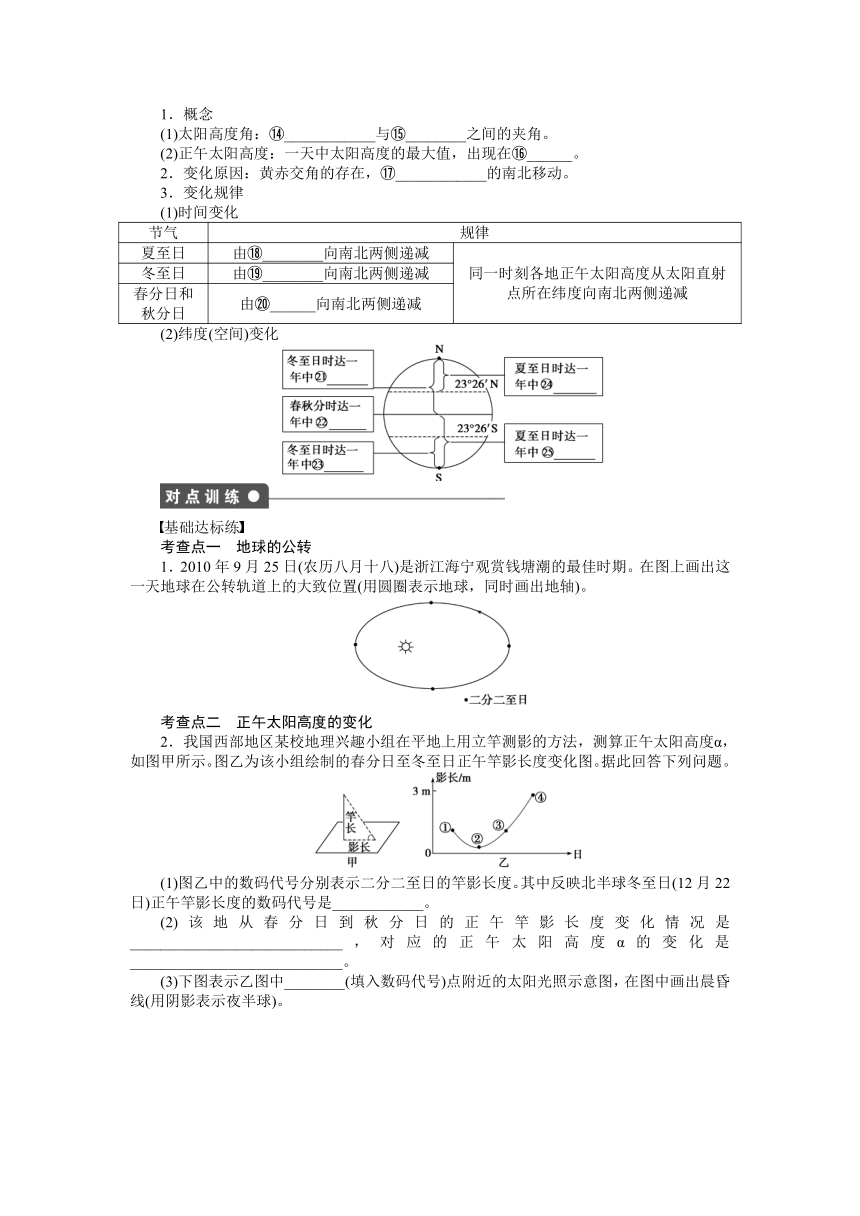

2.我国西部地区某校地理兴趣小组在平地上用立竿测影的方法,测算正午太阳高度α,如图甲所示。图乙为该小组绘制的春分日至冬至日正午竿影长度变化图。据此回答下列问题。

(1)图乙中的数码代号分别表示二分二至日的竿影长度。其中反映北半球冬至日(12月22日)正午竿影长度的数码代号是____________。

(2)该地从春分日到秋分日的正午竿影长度变化情况是____________________________,对应的正午太阳高度α的变化是____________________________。

(3)下图表示乙图中________(填入数码代号)点附近的太阳光照示意图,在图中画出晨昏线(用阴影表示夜半球)。

方法技巧练

正午太阳高度的应用

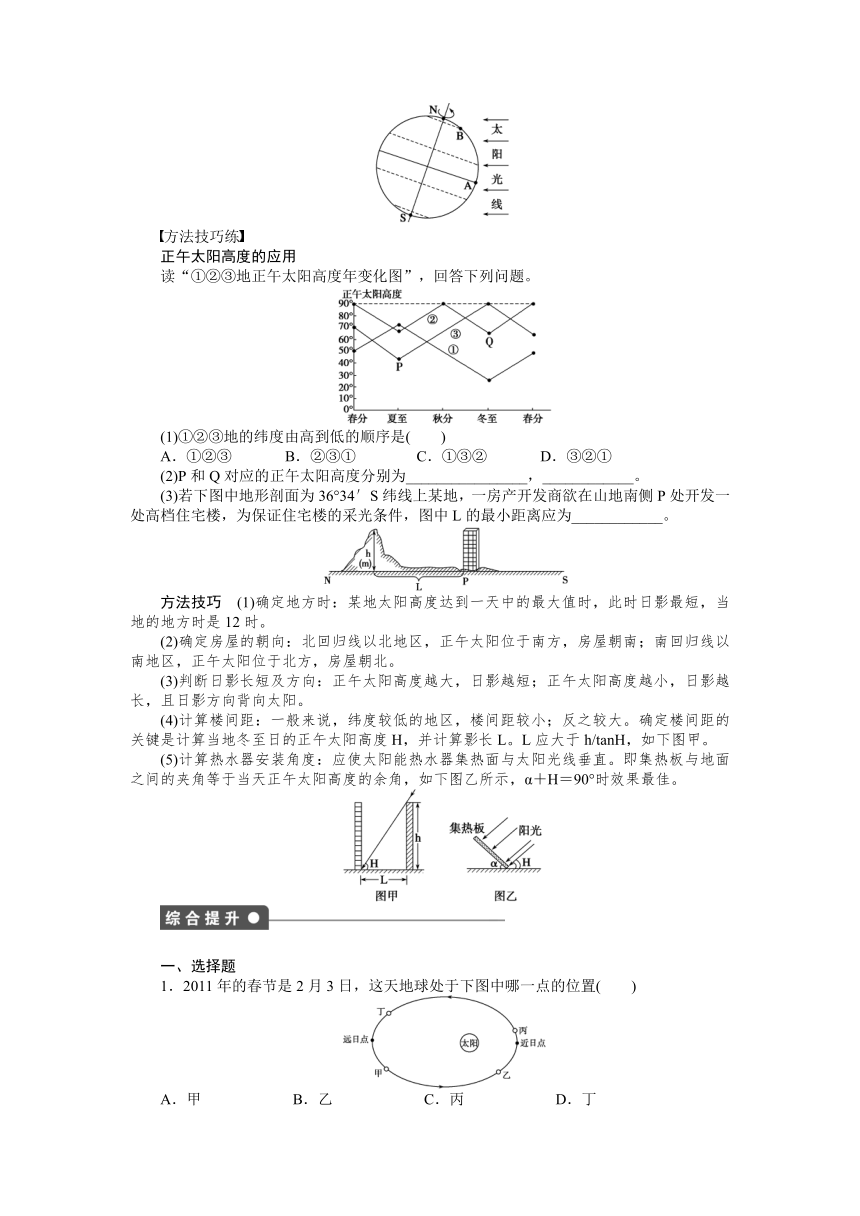

读“①②③地正午太阳高度年变化图”,回答下列问题。

(1)①②③地的纬度由高到低的顺序是( )

A.①②③ B.②③① C.①③② D.③②①

(2)P和Q对应的正午太阳高度分别为________________,____________。

(3)若下图中地形剖面为36°34′S纬线上某地,一房产开发商欲在山地南侧P处开发一处高档住宅楼,为保证住宅楼的采光条件,图中L的最小距离应为____________。

方法技巧 (1)确定地方时:某地太阳高度达到一天中的最大值时,此时日影最短,当地的地方时是12时。

(2)确定房屋的朝向:北回归线以北地区,正午太阳位于南方,房屋朝南;南回归线以南地区,正午太阳位于北方,房屋朝北。

(3)判断日影长短及方向:正午太阳高度越大,日影越短;正午太阳高度越小,日影越长,且日影方向背向太阳。

(4)计算楼间距:一般来说,纬度较低的地区,楼间距较小;反之较大。确定楼间距的关键是计算当地冬至日的正午太阳高度H,并计算影长L。L应大于h/tanH,如下图甲。

(5)计算热水器安装角度:应使太阳能热水器集热面与太阳光线垂直。即集热板与地面之间的夹角等于当天正午太阳高度的余角,如下图乙所示,α+H=90°时效果最佳。

一、选择题

1.2011年的春节是2月3日,这天地球处于下图中哪一点的位置( )

A.甲 B.乙 C.丙 D.丁

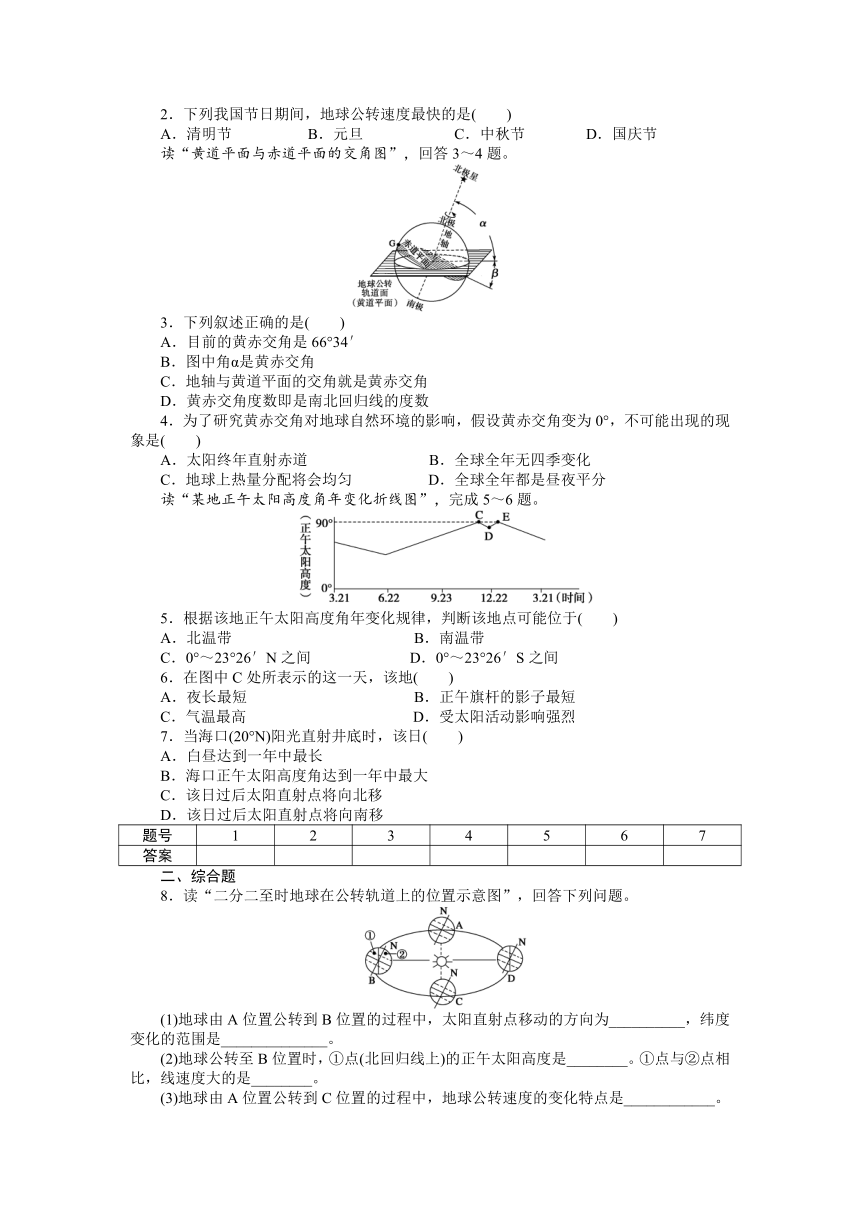

2.下列我国节日期间,地球公转速度最快的是( )

A.清明节 B.元旦 C.中秋节 D.国庆节

读“黄道平面与赤道平面的交角图”,回答3~4题。

3.下列叙述正确的是( )

A.目前的黄赤交角是66°34′

B.图中角α是黄赤交角

C.地轴与黄道平面的交角就是黄赤交角

D.黄赤交角度数即是南北回归线的度数

4.为了研究黄赤交角对地球自然环境的影响,假设黄赤交角变为0°,不可能出现的现象是( )

A.太阳终年直射赤道 B.全球全年无四季变化

C.地球上热量分配将会均匀 D.全球全年都是昼夜平分

读“某地正午太阳高度角年变化折线图”,完成5~6题。

5.根据该地正午太阳高度角年变化规律,判断该地点可能位于( )

A.北温带 B.南温带

C.0°~23°26′N之间 D.0°~23°26′S之间

6.在图中C处所表示的这一天,该地( )

A.夜长最短 B.正午旗杆的影子最短

C.气温最高 D.受太阳活动影响强烈

7.当海口(20°N)阳光直射井底时,该日( )

A.白昼达到一年中最长

B.海口正午太阳高度角达到一年中最大

C.该日过后太阳直射点将向北移

D.该日过后太阳直射点将向南移

题号 1 2 3 4 5 6 7

答案

二、综合题

8.读“二分二至时地球在公转轨道上的位置示意图”,回答下列问题。

(1)地球由A位置公转到B位置的过程中,太阳直射点移动的方向为__________,纬度变化的范围是______________。

(2)地球公转至B位置时,①点(北回归线上)的正午太阳高度是________。①点与②点相比,线速度大的是________。

(3)地球由A位置公转到C位置的过程中,地球公转速度的变化特点是____________。

(4)地球在公转轨道上由B位置出发再回到B所需要的时间是_________,叫做一个________年。

答案

知识清单

椭圆 ②1恒星年 ③1月初 ④近日点 ⑤较快 ⑥7月初 ⑦远日点 ⑧较慢

南北回归线 1回归年 太阳光线 地平面 正午 太阳直射点 北回归线 南回归线 赤道 最小值 最大值 最大值 最大值 最小值

基础达标练

1.如图示:

解析 解答此题应分两步,第一步确定9月25日时地球所处的位置;第二步确定地轴倾斜方向,图中左侧表示“二分二至日”的点离太阳较近,意味着左侧的点代表冬至日(12月22日前后),右侧的点代表夏至日(6月22日前后);再结合地球公转方向,推断出上方的点代表秋分日(9月23日前后),下方的点代表春分日(3月21日前后)。9月25日处于秋分与冬至之间,且距秋分较近,由此确定9月25日时地球的位置。地轴方向的确定应结合冬至、夏至两日来判断。先在冬至日与夏至日的位置处画一地球,再连接两球心,接着画地轴,使连线在冬至日处指向南半球,在夏至日处指向北半球。

2.(1)④ (2)先逐日变短,夏至日最短,后逐日增长 先逐日变大,夏至日最大,后逐日变小 (3)② 如下图所示:

解析 第(1)题,由于该地理小组测的是我国西部的太阳高度,当太阳直射南回归线时,该地正午太阳高度最小,竿影最长,故④符合题意。第(2)题,该地处在北回归线以北的地区,故当太阳直射点由赤道向北回归线移动时,该地正午太阳高度角变大,影子变短;相反,当太阳直射点由北回归线向赤道移动时,正午太阳高度变小,影子变长,故在此期间竿影是先变短后变长。第(3)题,由图可知,此时太阳直射北回归线,北极圈及其以北出现极昼,南极圈及其以南出现极夜。该地正午太阳高度达到最大,影子变短,故为②。

方法技巧练

(1)C (2)43°08′ 66°34′ (3)h

解析 由图分析可知①为北回归线与北极圈之间地区,②为赤道地区,③在南回归线上;利用正午太阳高度的计算公式,结合四节气太阳直射点所在纬度可得到①地的确切纬度和P、Q对应的正午太阳的高度;住宅区开发需注意采光,特别是在冬季。

综合提升

1.C [该题主要考查地球公转位置的变化。1月初地球运行到近日点附近,2月3日已是2月初,已转过了近日点,但离近日点较近。]

2.B [地球公转速度最快是通过近日点时(1月初)。]

3.D [黄赤交角为黄道平面与赤道平面的交角,其度数即回归线的度数,图中角β为黄赤交角,目前度数为23°26′。]

4.C [黄赤交角变为0°后,太阳终年直射赤道,全球将没有四季变化,并且全球全年昼夜都是平分的,但由于地球是个球体,各地的太阳高度还会有很大差异,各纬度的热量分配不均仍将存在。]

5.D 6.B [本题以统计折线图来考查正午太阳高度的分布规律及其意义,解题时可依以下思路来分析。第5题,

→

第6题,→→]

7.B [当太阳直射20°N时,当地的正午太阳高度达到一年中最大。因为当地一年内有两次太阳直射,无法判定其后的太阳移动轨迹。当地的昼长在太阳直射北回归线时才达到一年中最大值。]

8.(1)向北移动 0°~23°26′N (2)90° ①点 (3)先变慢,过远日点后逐渐变快 (4)365日6时9分10秒 恒星

解析 本题综合考查地球公转的基本规律。要先从“二分二至图”中的某一至点(B或D)入手,判定出是北半球的夏至日或冬至日。看B位置两极点离太阳的距离远近,北极距太阳近即太阳直射北回归线,B为夏至日,然后根据公转方向判断出A、C、D的节气,那么下面的题便迎刃而解了。解答第(3)题时,学生常把冬至点当作近日点,把夏至点当作远日点而出错,为避免失误,解题时可在判定二分二至后,把近日点(1月初)和远日点(7月初)在公转轨道上顺公转方向标注在冬至日和夏至日后的适当位置。

教材P14 问题

赵亮父母去看房时,正值6月,此时为北半球一年中太阳高度最高的时候,太阳光没有被前排楼房遮挡,因此小院内阳光充足;而入住时为1月,此时太阳高度为一年中最低的时段,由于两栋楼的间距较小,因此赵亮家所购房子的小院就处于前排楼的影子区域,阳光被前排房子所遮挡。

教材P16 活动

1.如下图所示:

2.如上图,元旦,阳历1月1日,此时太阳直射点位于南半球,并向赤道方向(北)移动,一年中太阳直射点往返移动于赤道——北回归线——赤道——南回归线——赤道。

教材P18 活动

1.春分日和秋分日全球各地昼夜等长,图中四个地点均6时日出,18时日落。

2.四个地点中,C点位于南半球。判断依据是北半球冬半年(从秋分到春分),该地昼长夜短,而北半球夏半年(从春分到秋分),该地昼短夜长。

3.这四个地点的纬度由南到北的排列顺序为C、B、D、A。

第2课时 昼夜长短的变化及四季的更替

学习目标 理解昼夜长短随纬度和季节的变化规律,进而总结出四季更替的原因。

一、昼夜长短的变化

1.昼夜长短取决于昼弧和夜弧的长短

(1)昼孤和夜孤的界线:晨昏线。

(2)特点

2.变化规律

(1)赤道上:终年①______________。

(2)春分日和秋分日:全球②______________。

(3)北半球夏半年(③________日至④________日)

a.北半球各地

b.夏至日北半球

c.南半球情况相反。

(4)北半球冬半年(⑩______日至次年 ______日)

a.北半球各地

b.冬至日北半球

c.南半球情况相反。

二、四季的更替

1.成因

2.纬度差异

(1)全年皆夏,季节更替不明显的是: ______________。

(2)全年皆冬,季节更替也不明显的是:高纬度地区。

(3)四季更替最明显的是: ________________。

三、五带的划分

1.界线:南、北回归线和南、北极圈。

2.依据:太阳辐射从低纬度向高纬度递减。

3.划分

基础达标练

考查点一 昼夜长短变化

1.下图中AEF弧线是晨昏线,此时为北半球的夏至日,读图,回答下列问题。

(1)在右图中用斜线画出夜半球。

(2)图中各点中太阳高度角大于0°的点是__________。

(3)A点的昼长为________小时,E点的夜长为________小时。

(4)此时太阳直射点的地理坐标为______________;北京时间为__________时。

考查点二 四季、五带的划分

2.

读图,完成下列问题。

(1)在右图中填出五带名称。

(2)四季变化最明显的是( )

A.热带 B.北寒带 C.南寒带 D.温带

(3)按气候统计标准,北温带许多国家划分的春季一般是指________月。

(4)________带既无极昼、极夜现象,也无太阳直射现象。

方法技巧练

日出、日落、昼夜长短时间计算

读“夏至日太阳照射投影图”,完成下列各题。

(1)E点的地理坐标为____________,AE为________(晨线或昏线)。

(2)此时中国南极长城站(62°S,58°W)是______月______日________时(区时)。

(3)C点在B点的________方向,C点的日落时刻是______时,昼长是________小时。

(4)此时的地方时:B是________时。

(5)当天,赤道上的正午太阳高度角为________。

方法技巧

理论含义:过晨线为日出,过昏线为日落,从日出到正午再到日落为昼长时间。

计算方法:(1)找到该点所在纬线与晨昏线相交点;与晨线交点所在经线时间为日出时间;与昏线交点所在经线时间为日落时间。(2)昼长时间=日落时间-日出时间=(12-日出时间)×2=(日落时间-12)×2=24-夜长时间=(昼弧所跨经度/360)×24。

规律:同纬线日出、日落地方时相同,昼长时间相同;南北半球对应的纬线,如北纬(如40°N)的昼长等于南纬(如40°S)的夜长;纬度越高,昼夜长短变化幅度越大。极点将近半年是极昼或极夜,极圈仅出现一天极昼或极夜,赤道全年昼夜等长,各为12小时。

一、选择题

下图所示的是位于120°E经线上不同纬度三地夏至日的正午太阳高度角。读图回答1~2题。

1.三地的纬度从高到低的排序是( )

A.①②③ B.①③② C.③②① D.③①②

2.此日昼长时间从短到长的排序是( )

A.①②③ B.②①③ C.③②① D.③①②

下表中所列的是12月22日的甲、乙、丙、丁四地白昼时间,根据表中的数据回答3~5题。

甲地 乙地 丙地 丁地

白昼时间 5小时30分 9小时09分 11小时25分 13小时56分

3.四地中属于南半球的是( )

A.甲地 B.乙地 C.丙地 D.丁地

4.四地所处纬度从高到低顺序排列正确的是( )

A.甲乙丙丁 B.甲乙丁丙 C.丙丁乙甲 D.丁丙乙甲

5.造成四地白昼时间差异的主要因素是( )

①地球公转 ②地球自转 ③黄赤交角的存在 ④地方时的不同

A.①② B.②③ C.③④ D.①③

6.下图中的太阳光照情况下,加拿大的白昼渐长,应出现在( )

A.12月22日至次年3月21日

B.3月21日至6月22日

C.6月22日至9月23日

D.9月23日至12月22日

7.下图为某时刻光照图,阴影部分表示夜半球。下列叙述正确的是( )

A.A点的地方时是12时

B.北京时间为当日18时

C.此时正午太阳高度最大的是C点

D.该日全球昼夜平分

8.传统四季划分中,正确的是( )

A.欧美国家以四立为起点

B.我国以四立为起点

C.在我国,春分属于冬季

D.在欧美,立春属于春季

题号 1 2 3 4 5 6 7 8

答案

二、综合题

9.读下图,回答下列问题。

(1)图中太阳直射点的纬度是__________。

(2)这一天是____月______日前后,节气是______;此时地球位于公转轨道的________点附近,公转速度较________(快或慢)。

(3)此时南北半球得到光热多的是______半球。

(4)此时南北半球的昼夜长短状况是:

北半球______________________________;

南半球______________________________。

(5)北半球是______(季节);南半球是________(季节)。

(6)赤道上昼夜长短情况是____________;北极圈及其以北地区昼夜长短情况是________________;南极圈及其以南地区昼夜长短情况是________________。

(7)图中AB是__________线(晨,昏)。

(8)此时C地的地方时是________时,昼长是______小时;D地的地方时是______时,昼长是________小时;E地的地方时是________时,昼长是________小时。

(9)C地日出时间是______时;如果E地是星期日10时,那么D地是星期________的______时。

(10)计算此时赤道、40°N、70°S的正午太阳高度:赤道为________;40°N为________;70°S为________________________________________________________________________。

这一天全球的正午太阳高度分布规律是______________________________________。

答案

知识清单

①昼夜等长 ②昼夜等长 ③春分 ④秋分 ⑤大于 ⑥昼越长 ⑦极昼现象 ⑧最大值 ⑨最大 ⑩秋分 春分 小于 昼越短 极夜现象 最大值 最大 昼夜长短 低纬度地区 中纬度地区 北温带 热带 南温带

基础达标练

1.(1)略。 (2)D (3)12 0 (4)(23°26′N,90°E) 14

解析 第(1)题,由地球自转方向可知,该图为北极上空俯视图,此时为北半球夏至日,北极圈内为极昼,则晨昏线右侧为黑夜。第(2)题,昼半球的太阳高度大于0°,晨昏线上太阳高度为0°,夜半球的太阳高度小于0°。第(3)题,A点在赤道上,始终昼夜平分,昼长为12小时;E点处在极圈上,此时极圈为极昼,故E点的夜长为0小时。第(4)题,昼半球的平分线为正午12时所在经线,为90°E,又由于此时为夏至日,太阳直射的经纬度为(23°26′N,90°E),由90°E为12时,可计算出北京时间(120°E)为14时。

2.(1)略。 (2)D (3)3、4、5 (4)温

方法技巧练

(1)66°34′N,120°W 晨线

(2)6 22 4

(3)西北 20 16

(4)8 (5)66°34′

解析 第(1)题,图示为夏至日日照图,E点正好位于北极圈上;E点所在经线与60°E相对,可以判定E点坐标。根据地球自转方向,可以看出AE是晨线。第(2)题,日期应根据夏至日推断;时间(区时)可根据60°E(东四区中央经线)地方时为12时推断。第(3)题,根据图示B、C两点坐标推断相对位置,C点在晨线上,可以算出日出时间为4时,昼长为16小时,进而推断出日落时刻为20时。第(4)题,B点在A点所在经线以东,相差30°,可推断出B点此时地方时。第(5)题,夏至日太阳直射在23°26′N,计算出赤道上的正午太阳高度为66°34′。

综合提升

1.A [夏至日是位于同一条经线北半球各地正午太阳高度最高的一天,正午太阳高度从北回归线向南北两侧递减,此时赤道上的正午太阳高度为66°34′,看三地太阳高度的角度和方向,可知三地均位于北半球,三地纬度由低到高的顺序,就是正午太阳高度由大到小的顺序。]

2.C [夏至日北半球昼长夜短,并且纬度越高昼越长夜越短,由正午太阳高度的变化可知,图中三地的纬度由低到高的顺序是③②①,昼由短到长的顺序也如此。]

3.D 4.B 5.D [第3题,12月22日(冬至日),太阳直射南回归线,南半球各地昼长夜短,即昼长超过12小时,北半球各地昼长均小于12小时。第4题,纬度越高昼夜长短变化幅度越大,赤道上终年昼夜平分(即各为12小时)。丙、丁两地相对来说离赤道较近,昼夜长短变化比甲、乙两地小,而且丙地更接近赤道,纬度更低。甲地昼夜长短变化最大,纬度最高。第5题,地球公转运动所产生的地理现象,主要有各地正午太阳高度角的变化、昼夜长短变化和四季变化。地球公转运动产生的地理现象主要是由地球公转时地轴始终倾斜,并与公转轨道平面呈一夹角,即66°34′(与黄赤交角互余),同时地轴倾斜方向始终不变所致。]

6.B [从图中可看出,北极地区有极昼现象,可知太阳直射北半球,又因加拿大(北半球)昼渐长,可知太阳直射点正在向北运动,因此,此时应在春分日至夏至日之间。]

7.D [图中晨昏线中的昏线与经线重合,由此可知此时太阳直射赤道,全球昼夜平分,图中还反映了此时0°经线的地方时为12:00,所以此时太阳直射B点,A点地方时为10:00,北京时间为20:00。]

8.B [在传统四季划分中,我国以四立为起点,欧美国家以二分二至日为起点。所以在我国,春分属于春季,在欧美,立春属于冬季。]

9.(1)23°26′N (2)6 22 夏至 远日 慢 (3)北

(4)昼长夜短且昼最长,夜最短 昼短夜长且昼最短,夜最长 (5)夏季 冬季 (6)昼夜等长 极昼 极夜 (7)晨 (8)2 12 6 12 10 4 (9)6 一 6

(10)66°34′ 73°26′ 0° 由北回归线向南北两侧递减

解析 本题图中可以看到半个晨昏线圈,图上为晨线。判读这类图时,首先,要明确经纬网的圆圈外沿是几度经线(合为一个经线圈,数值和为180°),每隔几度画一条经线(图中为每隔30°画一条经线)。其次,要确定太阳直射点的位置,然后按题目的要求逐一作答。在确定太阳直射点的位置时,可以把太阳光线用假设虚线延至圆心,符合者,箭头指处就是太阳直射点的纬度。此题图中,太阳光线箭头指处在北回归线上;由于此题是侧视图,看到的不是晨线,就是昏线,要把平面计算出的昼夜长短时数加倍,才能得出正确的昼夜长短时数;要注意识别东经和西经,根据赤道上终年昼夜平分,日出、日落的时间分别是6时和18时及经度情况确定其他地点的时间和日期。计算正午太阳高度数值时,纬度差值大于90°,不能把计算结果直接作为答案,应说明此地发生极夜现象。

教材P19 活动

1.在模拟地球公转的过程中,要注意观察:①正午太阳高度随太阳直射点的变化;②晨昏线的移动造成昼夜长短的变化,因为这两者决定了四季的更替。

2.五带的划分,主要依据有无太阳直射现象和有无极昼、极夜现象。有太阳直射的区域,所获得太阳辐射多,为热带;有极昼、极夜的区域,所获得太阳辐射少,为寒带;既无太阳直射,又无极昼、极夜的区域,所获得的太阳辐射介于热带与寒带之间,为温带。

第1课时 地球的公转及正午太阳高度的变化

学习目标 1.了解地球公转的一般规律及太阳直射点回归运动的成因和规律。2.通过绘图分析,说明正午太阳高度的大小及变化规律。

一、地球的公转

1.公转特征

(1)方向:自西向东。

(2)轨道:接近正圆的①______轨道,太阳位于其中一个焦点上。

(3)周期:365日6时9分10秒,叫做②____________。

2.(1)黄赤交角(如下图)

(2)影响

Ⅰ黄赤交角的存在引起太阳直射点在 __________之间往返移动。

Ⅱ太阳直射点的移动规律。

a.移动轨迹(如图以北半球为例)

b.周期: ________,即365日5时48分46秒。

二、正午太阳高度的变化

1.概念

(1)太阳高度角: ____________与 ________之间的夹角。

(2)正午太阳高度:一天中太阳高度的最大值,出现在 ______。

2.变化原因:黄赤交角的存在, ____________的南北移动。

3.变化规律

(1)时间变化

节气 规律

夏至日 由 ________向南北两侧递减 同一时刻各地正午太阳高度从太阳直射点所在纬度向南北两侧递减

冬至日 由 ________向南北两侧递减

春分日和秋分日 由 ______向南北两侧递减

(2)纬度(空间)变化

基础达标练

考查点一 地球的公转

1.2010年9月25日(农历八月十八)是浙江海宁观赏钱塘潮的最佳时期。在图上画出这一天地球在公转轨道上的大致位置(用圆圈表示地球,同时画出地轴)。

考查点二 正午太阳高度的变化

2.我国西部地区某校地理兴趣小组在平地上用立竿测影的方法,测算正午太阳高度α,如图甲所示。图乙为该小组绘制的春分日至冬至日正午竿影长度变化图。据此回答下列问题。

(1)图乙中的数码代号分别表示二分二至日的竿影长度。其中反映北半球冬至日(12月22日)正午竿影长度的数码代号是____________。

(2)该地从春分日到秋分日的正午竿影长度变化情况是____________________________,对应的正午太阳高度α的变化是____________________________。

(3)下图表示乙图中________(填入数码代号)点附近的太阳光照示意图,在图中画出晨昏线(用阴影表示夜半球)。

方法技巧练

正午太阳高度的应用

读“①②③地正午太阳高度年变化图”,回答下列问题。

(1)①②③地的纬度由高到低的顺序是( )

A.①②③ B.②③① C.①③② D.③②①

(2)P和Q对应的正午太阳高度分别为________________,____________。

(3)若下图中地形剖面为36°34′S纬线上某地,一房产开发商欲在山地南侧P处开发一处高档住宅楼,为保证住宅楼的采光条件,图中L的最小距离应为____________。

方法技巧 (1)确定地方时:某地太阳高度达到一天中的最大值时,此时日影最短,当地的地方时是12时。

(2)确定房屋的朝向:北回归线以北地区,正午太阳位于南方,房屋朝南;南回归线以南地区,正午太阳位于北方,房屋朝北。

(3)判断日影长短及方向:正午太阳高度越大,日影越短;正午太阳高度越小,日影越长,且日影方向背向太阳。

(4)计算楼间距:一般来说,纬度较低的地区,楼间距较小;反之较大。确定楼间距的关键是计算当地冬至日的正午太阳高度H,并计算影长L。L应大于h/tanH,如下图甲。

(5)计算热水器安装角度:应使太阳能热水器集热面与太阳光线垂直。即集热板与地面之间的夹角等于当天正午太阳高度的余角,如下图乙所示,α+H=90°时效果最佳。

一、选择题

1.2011年的春节是2月3日,这天地球处于下图中哪一点的位置( )

A.甲 B.乙 C.丙 D.丁

2.下列我国节日期间,地球公转速度最快的是( )

A.清明节 B.元旦 C.中秋节 D.国庆节

读“黄道平面与赤道平面的交角图”,回答3~4题。

3.下列叙述正确的是( )

A.目前的黄赤交角是66°34′

B.图中角α是黄赤交角

C.地轴与黄道平面的交角就是黄赤交角

D.黄赤交角度数即是南北回归线的度数

4.为了研究黄赤交角对地球自然环境的影响,假设黄赤交角变为0°,不可能出现的现象是( )

A.太阳终年直射赤道 B.全球全年无四季变化

C.地球上热量分配将会均匀 D.全球全年都是昼夜平分

读“某地正午太阳高度角年变化折线图”,完成5~6题。

5.根据该地正午太阳高度角年变化规律,判断该地点可能位于( )

A.北温带 B.南温带

C.0°~23°26′N之间 D.0°~23°26′S之间

6.在图中C处所表示的这一天,该地( )

A.夜长最短 B.正午旗杆的影子最短

C.气温最高 D.受太阳活动影响强烈

7.当海口(20°N)阳光直射井底时,该日( )

A.白昼达到一年中最长

B.海口正午太阳高度角达到一年中最大

C.该日过后太阳直射点将向北移

D.该日过后太阳直射点将向南移

题号 1 2 3 4 5 6 7

答案

二、综合题

8.读“二分二至时地球在公转轨道上的位置示意图”,回答下列问题。

(1)地球由A位置公转到B位置的过程中,太阳直射点移动的方向为__________,纬度变化的范围是______________。

(2)地球公转至B位置时,①点(北回归线上)的正午太阳高度是________。①点与②点相比,线速度大的是________。

(3)地球由A位置公转到C位置的过程中,地球公转速度的变化特点是____________。

(4)地球在公转轨道上由B位置出发再回到B所需要的时间是_________,叫做一个________年。

答案

知识清单

椭圆 ②1恒星年 ③1月初 ④近日点 ⑤较快 ⑥7月初 ⑦远日点 ⑧较慢

南北回归线 1回归年 太阳光线 地平面 正午 太阳直射点 北回归线 南回归线 赤道 最小值 最大值 最大值 最大值 最小值

基础达标练

1.如图示:

解析 解答此题应分两步,第一步确定9月25日时地球所处的位置;第二步确定地轴倾斜方向,图中左侧表示“二分二至日”的点离太阳较近,意味着左侧的点代表冬至日(12月22日前后),右侧的点代表夏至日(6月22日前后);再结合地球公转方向,推断出上方的点代表秋分日(9月23日前后),下方的点代表春分日(3月21日前后)。9月25日处于秋分与冬至之间,且距秋分较近,由此确定9月25日时地球的位置。地轴方向的确定应结合冬至、夏至两日来判断。先在冬至日与夏至日的位置处画一地球,再连接两球心,接着画地轴,使连线在冬至日处指向南半球,在夏至日处指向北半球。

2.(1)④ (2)先逐日变短,夏至日最短,后逐日增长 先逐日变大,夏至日最大,后逐日变小 (3)② 如下图所示:

解析 第(1)题,由于该地理小组测的是我国西部的太阳高度,当太阳直射南回归线时,该地正午太阳高度最小,竿影最长,故④符合题意。第(2)题,该地处在北回归线以北的地区,故当太阳直射点由赤道向北回归线移动时,该地正午太阳高度角变大,影子变短;相反,当太阳直射点由北回归线向赤道移动时,正午太阳高度变小,影子变长,故在此期间竿影是先变短后变长。第(3)题,由图可知,此时太阳直射北回归线,北极圈及其以北出现极昼,南极圈及其以南出现极夜。该地正午太阳高度达到最大,影子变短,故为②。

方法技巧练

(1)C (2)43°08′ 66°34′ (3)h

解析 由图分析可知①为北回归线与北极圈之间地区,②为赤道地区,③在南回归线上;利用正午太阳高度的计算公式,结合四节气太阳直射点所在纬度可得到①地的确切纬度和P、Q对应的正午太阳的高度;住宅区开发需注意采光,特别是在冬季。

综合提升

1.C [该题主要考查地球公转位置的变化。1月初地球运行到近日点附近,2月3日已是2月初,已转过了近日点,但离近日点较近。]

2.B [地球公转速度最快是通过近日点时(1月初)。]

3.D [黄赤交角为黄道平面与赤道平面的交角,其度数即回归线的度数,图中角β为黄赤交角,目前度数为23°26′。]

4.C [黄赤交角变为0°后,太阳终年直射赤道,全球将没有四季变化,并且全球全年昼夜都是平分的,但由于地球是个球体,各地的太阳高度还会有很大差异,各纬度的热量分配不均仍将存在。]

5.D 6.B [本题以统计折线图来考查正午太阳高度的分布规律及其意义,解题时可依以下思路来分析。第5题,

→

第6题,→→]

7.B [当太阳直射20°N时,当地的正午太阳高度达到一年中最大。因为当地一年内有两次太阳直射,无法判定其后的太阳移动轨迹。当地的昼长在太阳直射北回归线时才达到一年中最大值。]

8.(1)向北移动 0°~23°26′N (2)90° ①点 (3)先变慢,过远日点后逐渐变快 (4)365日6时9分10秒 恒星

解析 本题综合考查地球公转的基本规律。要先从“二分二至图”中的某一至点(B或D)入手,判定出是北半球的夏至日或冬至日。看B位置两极点离太阳的距离远近,北极距太阳近即太阳直射北回归线,B为夏至日,然后根据公转方向判断出A、C、D的节气,那么下面的题便迎刃而解了。解答第(3)题时,学生常把冬至点当作近日点,把夏至点当作远日点而出错,为避免失误,解题时可在判定二分二至后,把近日点(1月初)和远日点(7月初)在公转轨道上顺公转方向标注在冬至日和夏至日后的适当位置。

教材P14 问题

赵亮父母去看房时,正值6月,此时为北半球一年中太阳高度最高的时候,太阳光没有被前排楼房遮挡,因此小院内阳光充足;而入住时为1月,此时太阳高度为一年中最低的时段,由于两栋楼的间距较小,因此赵亮家所购房子的小院就处于前排楼的影子区域,阳光被前排房子所遮挡。

教材P16 活动

1.如下图所示:

2.如上图,元旦,阳历1月1日,此时太阳直射点位于南半球,并向赤道方向(北)移动,一年中太阳直射点往返移动于赤道——北回归线——赤道——南回归线——赤道。

教材P18 活动

1.春分日和秋分日全球各地昼夜等长,图中四个地点均6时日出,18时日落。

2.四个地点中,C点位于南半球。判断依据是北半球冬半年(从秋分到春分),该地昼长夜短,而北半球夏半年(从春分到秋分),该地昼短夜长。

3.这四个地点的纬度由南到北的排列顺序为C、B、D、A。

第2课时 昼夜长短的变化及四季的更替

学习目标 理解昼夜长短随纬度和季节的变化规律,进而总结出四季更替的原因。

一、昼夜长短的变化

1.昼夜长短取决于昼弧和夜弧的长短

(1)昼孤和夜孤的界线:晨昏线。

(2)特点

2.变化规律

(1)赤道上:终年①______________。

(2)春分日和秋分日:全球②______________。

(3)北半球夏半年(③________日至④________日)

a.北半球各地

b.夏至日北半球

c.南半球情况相反。

(4)北半球冬半年(⑩______日至次年 ______日)

a.北半球各地

b.冬至日北半球

c.南半球情况相反。

二、四季的更替

1.成因

2.纬度差异

(1)全年皆夏,季节更替不明显的是: ______________。

(2)全年皆冬,季节更替也不明显的是:高纬度地区。

(3)四季更替最明显的是: ________________。

三、五带的划分

1.界线:南、北回归线和南、北极圈。

2.依据:太阳辐射从低纬度向高纬度递减。

3.划分

基础达标练

考查点一 昼夜长短变化

1.下图中AEF弧线是晨昏线,此时为北半球的夏至日,读图,回答下列问题。

(1)在右图中用斜线画出夜半球。

(2)图中各点中太阳高度角大于0°的点是__________。

(3)A点的昼长为________小时,E点的夜长为________小时。

(4)此时太阳直射点的地理坐标为______________;北京时间为__________时。

考查点二 四季、五带的划分

2.

读图,完成下列问题。

(1)在右图中填出五带名称。

(2)四季变化最明显的是( )

A.热带 B.北寒带 C.南寒带 D.温带

(3)按气候统计标准,北温带许多国家划分的春季一般是指________月。

(4)________带既无极昼、极夜现象,也无太阳直射现象。

方法技巧练

日出、日落、昼夜长短时间计算

读“夏至日太阳照射投影图”,完成下列各题。

(1)E点的地理坐标为____________,AE为________(晨线或昏线)。

(2)此时中国南极长城站(62°S,58°W)是______月______日________时(区时)。

(3)C点在B点的________方向,C点的日落时刻是______时,昼长是________小时。

(4)此时的地方时:B是________时。

(5)当天,赤道上的正午太阳高度角为________。

方法技巧

理论含义:过晨线为日出,过昏线为日落,从日出到正午再到日落为昼长时间。

计算方法:(1)找到该点所在纬线与晨昏线相交点;与晨线交点所在经线时间为日出时间;与昏线交点所在经线时间为日落时间。(2)昼长时间=日落时间-日出时间=(12-日出时间)×2=(日落时间-12)×2=24-夜长时间=(昼弧所跨经度/360)×24。

规律:同纬线日出、日落地方时相同,昼长时间相同;南北半球对应的纬线,如北纬(如40°N)的昼长等于南纬(如40°S)的夜长;纬度越高,昼夜长短变化幅度越大。极点将近半年是极昼或极夜,极圈仅出现一天极昼或极夜,赤道全年昼夜等长,各为12小时。

一、选择题

下图所示的是位于120°E经线上不同纬度三地夏至日的正午太阳高度角。读图回答1~2题。

1.三地的纬度从高到低的排序是( )

A.①②③ B.①③② C.③②① D.③①②

2.此日昼长时间从短到长的排序是( )

A.①②③ B.②①③ C.③②① D.③①②

下表中所列的是12月22日的甲、乙、丙、丁四地白昼时间,根据表中的数据回答3~5题。

甲地 乙地 丙地 丁地

白昼时间 5小时30分 9小时09分 11小时25分 13小时56分

3.四地中属于南半球的是( )

A.甲地 B.乙地 C.丙地 D.丁地

4.四地所处纬度从高到低顺序排列正确的是( )

A.甲乙丙丁 B.甲乙丁丙 C.丙丁乙甲 D.丁丙乙甲

5.造成四地白昼时间差异的主要因素是( )

①地球公转 ②地球自转 ③黄赤交角的存在 ④地方时的不同

A.①② B.②③ C.③④ D.①③

6.下图中的太阳光照情况下,加拿大的白昼渐长,应出现在( )

A.12月22日至次年3月21日

B.3月21日至6月22日

C.6月22日至9月23日

D.9月23日至12月22日

7.下图为某时刻光照图,阴影部分表示夜半球。下列叙述正确的是( )

A.A点的地方时是12时

B.北京时间为当日18时

C.此时正午太阳高度最大的是C点

D.该日全球昼夜平分

8.传统四季划分中,正确的是( )

A.欧美国家以四立为起点

B.我国以四立为起点

C.在我国,春分属于冬季

D.在欧美,立春属于春季

题号 1 2 3 4 5 6 7 8

答案

二、综合题

9.读下图,回答下列问题。

(1)图中太阳直射点的纬度是__________。

(2)这一天是____月______日前后,节气是______;此时地球位于公转轨道的________点附近,公转速度较________(快或慢)。

(3)此时南北半球得到光热多的是______半球。

(4)此时南北半球的昼夜长短状况是:

北半球______________________________;

南半球______________________________。

(5)北半球是______(季节);南半球是________(季节)。

(6)赤道上昼夜长短情况是____________;北极圈及其以北地区昼夜长短情况是________________;南极圈及其以南地区昼夜长短情况是________________。

(7)图中AB是__________线(晨,昏)。

(8)此时C地的地方时是________时,昼长是______小时;D地的地方时是______时,昼长是________小时;E地的地方时是________时,昼长是________小时。

(9)C地日出时间是______时;如果E地是星期日10时,那么D地是星期________的______时。

(10)计算此时赤道、40°N、70°S的正午太阳高度:赤道为________;40°N为________;70°S为________________________________________________________________________。

这一天全球的正午太阳高度分布规律是______________________________________。

答案

知识清单

①昼夜等长 ②昼夜等长 ③春分 ④秋分 ⑤大于 ⑥昼越长 ⑦极昼现象 ⑧最大值 ⑨最大 ⑩秋分 春分 小于 昼越短 极夜现象 最大值 最大 昼夜长短 低纬度地区 中纬度地区 北温带 热带 南温带

基础达标练

1.(1)略。 (2)D (3)12 0 (4)(23°26′N,90°E) 14

解析 第(1)题,由地球自转方向可知,该图为北极上空俯视图,此时为北半球夏至日,北极圈内为极昼,则晨昏线右侧为黑夜。第(2)题,昼半球的太阳高度大于0°,晨昏线上太阳高度为0°,夜半球的太阳高度小于0°。第(3)题,A点在赤道上,始终昼夜平分,昼长为12小时;E点处在极圈上,此时极圈为极昼,故E点的夜长为0小时。第(4)题,昼半球的平分线为正午12时所在经线,为90°E,又由于此时为夏至日,太阳直射的经纬度为(23°26′N,90°E),由90°E为12时,可计算出北京时间(120°E)为14时。

2.(1)略。 (2)D (3)3、4、5 (4)温

方法技巧练

(1)66°34′N,120°W 晨线

(2)6 22 4

(3)西北 20 16

(4)8 (5)66°34′

解析 第(1)题,图示为夏至日日照图,E点正好位于北极圈上;E点所在经线与60°E相对,可以判定E点坐标。根据地球自转方向,可以看出AE是晨线。第(2)题,日期应根据夏至日推断;时间(区时)可根据60°E(东四区中央经线)地方时为12时推断。第(3)题,根据图示B、C两点坐标推断相对位置,C点在晨线上,可以算出日出时间为4时,昼长为16小时,进而推断出日落时刻为20时。第(4)题,B点在A点所在经线以东,相差30°,可推断出B点此时地方时。第(5)题,夏至日太阳直射在23°26′N,计算出赤道上的正午太阳高度为66°34′。

综合提升

1.A [夏至日是位于同一条经线北半球各地正午太阳高度最高的一天,正午太阳高度从北回归线向南北两侧递减,此时赤道上的正午太阳高度为66°34′,看三地太阳高度的角度和方向,可知三地均位于北半球,三地纬度由低到高的顺序,就是正午太阳高度由大到小的顺序。]

2.C [夏至日北半球昼长夜短,并且纬度越高昼越长夜越短,由正午太阳高度的变化可知,图中三地的纬度由低到高的顺序是③②①,昼由短到长的顺序也如此。]

3.D 4.B 5.D [第3题,12月22日(冬至日),太阳直射南回归线,南半球各地昼长夜短,即昼长超过12小时,北半球各地昼长均小于12小时。第4题,纬度越高昼夜长短变化幅度越大,赤道上终年昼夜平分(即各为12小时)。丙、丁两地相对来说离赤道较近,昼夜长短变化比甲、乙两地小,而且丙地更接近赤道,纬度更低。甲地昼夜长短变化最大,纬度最高。第5题,地球公转运动所产生的地理现象,主要有各地正午太阳高度角的变化、昼夜长短变化和四季变化。地球公转运动产生的地理现象主要是由地球公转时地轴始终倾斜,并与公转轨道平面呈一夹角,即66°34′(与黄赤交角互余),同时地轴倾斜方向始终不变所致。]

6.B [从图中可看出,北极地区有极昼现象,可知太阳直射北半球,又因加拿大(北半球)昼渐长,可知太阳直射点正在向北运动,因此,此时应在春分日至夏至日之间。]

7.D [图中晨昏线中的昏线与经线重合,由此可知此时太阳直射赤道,全球昼夜平分,图中还反映了此时0°经线的地方时为12:00,所以此时太阳直射B点,A点地方时为10:00,北京时间为20:00。]

8.B [在传统四季划分中,我国以四立为起点,欧美国家以二分二至日为起点。所以在我国,春分属于春季,在欧美,立春属于冬季。]

9.(1)23°26′N (2)6 22 夏至 远日 慢 (3)北

(4)昼长夜短且昼最长,夜最短 昼短夜长且昼最短,夜最长 (5)夏季 冬季 (6)昼夜等长 极昼 极夜 (7)晨 (8)2 12 6 12 10 4 (9)6 一 6

(10)66°34′ 73°26′ 0° 由北回归线向南北两侧递减

解析 本题图中可以看到半个晨昏线圈,图上为晨线。判读这类图时,首先,要明确经纬网的圆圈外沿是几度经线(合为一个经线圈,数值和为180°),每隔几度画一条经线(图中为每隔30°画一条经线)。其次,要确定太阳直射点的位置,然后按题目的要求逐一作答。在确定太阳直射点的位置时,可以把太阳光线用假设虚线延至圆心,符合者,箭头指处就是太阳直射点的纬度。此题图中,太阳光线箭头指处在北回归线上;由于此题是侧视图,看到的不是晨线,就是昏线,要把平面计算出的昼夜长短时数加倍,才能得出正确的昼夜长短时数;要注意识别东经和西经,根据赤道上终年昼夜平分,日出、日落的时间分别是6时和18时及经度情况确定其他地点的时间和日期。计算正午太阳高度数值时,纬度差值大于90°,不能把计算结果直接作为答案,应说明此地发生极夜现象。

教材P19 活动

1.在模拟地球公转的过程中,要注意观察:①正午太阳高度随太阳直射点的变化;②晨昏线的移动造成昼夜长短的变化,因为这两者决定了四季的更替。

2.五带的划分,主要依据有无太阳直射现象和有无极昼、极夜现象。有太阳直射的区域,所获得太阳辐射多,为热带;有极昼、极夜的区域,所获得太阳辐射少,为寒带;既无太阳直射,又无极昼、极夜的区域,所获得的太阳辐射介于热带与寒带之间,为温带。

同课章节目录