物理新题体验

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

时事背景1

2011年3月11日,日本东北部海域发生里氏9.0级地震并引发海啸,地震引发的海啸影响到太平洋沿岸的大部分区。

1、

日本地震发生时会产生 次声 波,它在水中的传播速度是1500m/s,海啸发生的中心位置位于宫城县以东的太平洋海域距宫城县130Km,海浪推进的速度是200m/s,则岸上仪器从接收到地震发出的次声波到海啸巨浪登陆的时间差

是 563.34 s。

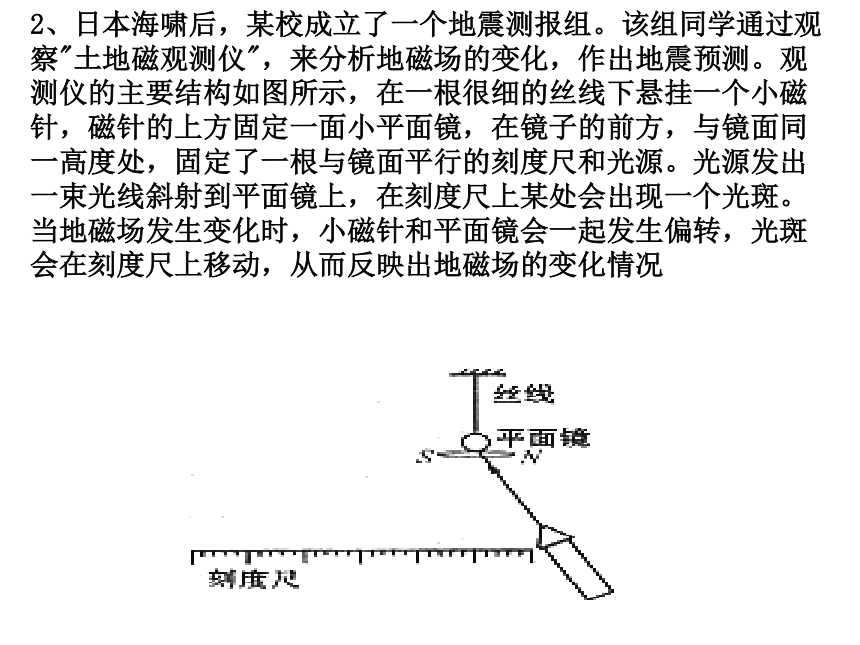

2、日本海啸后,某校成立了一个地震测报组。该组同学通过观察"土地磁观测仪",来分析地磁场的变化,作出地震预测。观测仪的主要结构如图所示,在一根很细的丝线下悬挂一个小磁针,磁针的上方固定一面小平面镜,在镜子的前方,与镜面同一高度处,固定了一根与镜面平行的刻度尺和光源。光源发出一束光线斜射到平面镜上,在刻度尺上某处会出现一个光斑。当地磁场发生变化时,小磁针和平面镜会一起发生偏转,光斑会在刻度尺上移动,从而反映出地磁场的变化情况

(1)请你用作图的方法把光斑在刻度尺上的位置画出来。(根据光的反射定律)

(2)若光斑在刻度尺上向左移动了一段距离,表明小磁针的N极向_纸外(选填"纸内"或"纸外")发生了偏转。

(3)这种把无法直接观察地磁场的变化,转换成观察光斑移动的方法,在物理学和生活实际中还有很多类似的实例,请你举出一例通过电磁铁吸起大头针的多少判断其磁性的强弱(只要求举例,不作解释)。

3、

“世界面临的每一个危险都能追究到科学,拯救世界的每一种手段都将来自科学。”也许在不远的将来我们能变害为宝,比如可以建立发电站利用海啸具有的 机械能 转化为 电 为人类服务。

4、日本地震震中位于宫城县以东太平洋海域,震源深度20公里。东京有强烈震感。地震波的传播需要时间,其速度是5Km/s,而电波传播速度是 3×105 Km/s,这中间有一个差值。东京距离这次的地震震源大约300Km,地震波到达东京需 60 s。

预警系统,可以在几秒钟内判断出其震源位置,再计算出其他地方何时会有震感。一个地方发生地震,当地和周边是来不及通知的,但外围地区就来得及,这就是预警,叫异地预警。日本强震前1分钟发出地震预警,是不可能的,是人们的误解。

时事背景2

2011年3月11日下午2点46分左右,日本东北地区宫城县北部发生里氏8.9级特大地震。地震造成大量伤亡,并引发大海啸,并导致福岛核电站发生爆炸,多座核反应堆泄漏辐射物质。周边30公里范围居民大疏散。

1、放射性现象给我们带来的信息是:小小的原子核也有内部结构。现在已经确定原子核是由质子和中子组成的。

2、下列关于核能的说法中正确的是(B )

A、物质由原子、分子组成,任何原子内能都 有原子核,所以利用任何物质都能获得核能

B、人类目前获取核能的途径有重核的裂变和轻核的聚变

C、原子弹和氢弹都是利用核裂变的原理制成的

D、自然界中不断自发产生核裂变

3、2011年3月11日日本发生9.0级大地震,并引发海啸,导致福岛核电站发生核泄漏,核电站发点主要利用的核能是通过核的 裂变 获得核能,其核心部位是 核反应堆 ,其放出的核能转化为高温蒸气的 内 能,通过汽轮发电机转化为 电 能。

4、为缓解电力紧张的状况,开发利用新能源,我国陆续建成了一些核电站.关于核电站,下列说法正确的是( C )

A.核电站使用的核燃料是石油或天然气

B.核反应堆中发生的是不可控制的核裂变

C.核电站发电的能量转化过程是:核能一内能一机械能一电能

D.核电站产生的核废料可以像生活垃圾那样被处理或进行二次加工利用

5、在探索微观世界的历程中,发现了电子,进而认识到原子是由( C )

A.氢原子和电子组成的

B。质子和中子组成的

C.原子核和核外电子组成的

D.原子核和中子组成的

6、月球是一个核聚变原料宝库,仅其尘埃中的聚变材料----氦核,就足够使人类使用上万年,目前核能在许多经济发达国家已经成为常规能源,它是不可(选填“可”或“不可”)再生能源,与火力发电相比,核能发电的优点之一是核电站只需消耗很少的核燃料,最后产生大量的电能.

7、如图所示,氢原子结构的各种模型图,其中正确的是( A )

8、原子结构与下列事物结构最相似的是(D)

A.蛋糕 B.面包

C.地球 D.太阳系

时事背景3

南方几省降雨量创新低 ,大旱达极端气候。塘堰干涸,水库“无水”,长江汉江告急,成千上万亩禾苗枯萎。出现十多年来最严重冬春连旱。各地政府跟踪天气状况, 捕捉人工增雨时机,启动了史上最大规模人工增雨作业,高炮、火箭、飞机全线出动进行人工增雨作业。

1、2011年长江流域地区遭遇了百年一遇的大旱灾,水是人类生存不可缺少的物质。图中能正确描述水的各物理量之间关系的图象是(C)

2、为缓解旱情,南方各省启动了史上最大规模人工增雨作业,高炮、火箭、飞机全线出动进行人工增雨作业。多次适时实施人工增雨作业,即通过在空中喷洒“干冰”进行人工降雨。喷洒“干冰”的作用是( C ) A.使空气液化

B.使空气中的小水珠汽化 C.使空气中的水蒸气液化

D.“干冰”熔化变为雨水

3、将干冰投入装水的玻璃瓶中时,发现水在剧烈"沸腾",瓶口出现大量"白气",此"白气"是(D ) A.干冰升华产生的大量白色二氧化碳气体 B.干冰升华放热使水汽化形成的水蒸气 C.干冰熔化吸热使空气中水蒸气液化形成的小水滴 D.干冰升华吸热使空气中水蒸气液化形成的小水滴

4、水是一种重要资源,人类的生存及工农业生产与水息息相关。以下与水有关的说法中不正确的是 (B) A.水在任何温度下都能汽化

B.水结冰时要吸收热量 C.水的比热容比沙石、干泥土的比热容大得多,这是沿海地区昼夜温差较小的主要原因 D.随着社会的发展和人口的增长水资源已出现严重危机,我们一定要节约用水

时事背景4

嫦娥三号卫星简称嫦娥三号,专家称“三号星”,是嫦娥绕月探月工程计划中嫦娥系列的第三颗人造绕月探月卫星。计划于2013年发射的“嫦娥三号”卫星将实现软着陆、无人探测及月夜生存三大创新。“嫦娥三号”最大的特点是携带有一部“中华牌”月球车,实现月球表面探测。

1、2013年,“嫦娥三号”将把我国自主研制的“中华牌”月球车送上月球。“中华牌”月球车装有六个车轮,车轮上刻有螺旋形花纹是为了(A) A.增大摩擦 B.减小摩擦 C.增大压力 D.减小压力

2、2009年3月1日16时13分10秒,嫦娥一号卫星完成定点着陆,撞月成功,中国探月一期工程完美落幕。下列分析中,错误的是(C) A. 地面对卫星的指令是通过电磁波传递的 B. 卫星撞击月球时,会对月球产生很大的作用力 C. 由于月球表面重力很小,所以撞击时不会形成坑洞 D. 由于月球表面没有空气,所以听不到撞击产生的爆炸声

3、(多选题). 按照“嫦娥工程”计划,我国将在2012年发射首颗“登月探测器”,携月球车一起登陆月球,月球车将进行月面巡视勘察.月球周围的环境与地球周围的环境有许多不同之处,比如:月球表面昼夜温差很大,高达330℃;月球上没有空气,近似于真空......根据以上信息,可以初步得出的结论是 (C、D) A.月球车的零件应该用热胀冷缩较明显的材料制成 B.月球车的零件之间应该紧密结合、不留缝隙 C.月球车可以使用电动机来驱动 D.月球车不能使用超声波探测仪来探测前方的障碍物

4、我国探月工程计划之一是向月球发射月球车(如图所示)

(1)发射月球车的火箭在穿越大气层时速度越来越快,那么火箭受到的推力大于自身的重力(填“大于”、“等于”、“小于”)。

(2)月球车的车轮用铝合金制成,这与铝合金的下列性质无关( C )

A.较小的密度 B.较大的硬度

C.良好的导电性 D.较好的延展性

(3)月球车的车轮有许多齿,目的是

为了增大摩擦 。

(4)研究表明月球表面富含核聚变原料──氦核,除核聚变以外,利用原子能的另一种核变化是裂变。核能是一种不可再生能源(填“可再生能源”或“不可再生能源”)

5、关于电磁波及其应用,下列说法中不正确的是(B)

A.电磁波在真空中传播的速度与光速相同

B.移动电话只能接收电磁波,不能发射电磁波 C.用三颗地球同步卫星就可以实现全球通信 D.无线电波中,长波的频率小于短波的频率

时事背景5

大自然向人类展示了它发怒时可怕的一面,2011年5月美国南部地区遭遇龙卷风袭击,大量市镇被毁,数百人丧生。5月3日,夏威夷州檀香山海港出现“双龙吸水”的罕见景观。两条巨大的水柱从海面一直延伸到高空,周围不断电闪雷鸣,并且大雨滂沱。

龙卷风是一种伴随着高速旋转的漏斗状云柱的强风涡旋,其中心附近风速可达100m/s~200m/s,最大300m/s,中心气压很 低,它具有很大的吸吮作用,可把海(湖)水吸离海(湖)面,形成水柱,然后同云相接,俗称“龙取水”。

时事背景6

中国,北京-3月17日,世界自然基金会发布2011年“地球一小时”活动的中文主题曲:《关一盏灯》。呼吁所有人“关一盏灯,做出改变”,让环境的改善和行动的美好交相辉映。

“地球一小时”由世界自然基金会于2007年发起,号召人们在每年三月的最后一个周六晚上自愿关灯一小时,倡导节能减排行动,以共同应对全球气候变化。假设滨州市市区有5万个家庭响应号召,若每个家庭照明灯平均功率约为60W,那么在今年3月26日晚上关灯一小时可节约 kw·h的电能,相当于 kg热值为3.0×107J/kg的标准煤完全燃烧所放出的热量。

时事背景1

2011年3月11日,日本东北部海域发生里氏9.0级地震并引发海啸,地震引发的海啸影响到太平洋沿岸的大部分区。

1、

日本地震发生时会产生 次声 波,它在水中的传播速度是1500m/s,海啸发生的中心位置位于宫城县以东的太平洋海域距宫城县130Km,海浪推进的速度是200m/s,则岸上仪器从接收到地震发出的次声波到海啸巨浪登陆的时间差

是 563.34 s。

2、日本海啸后,某校成立了一个地震测报组。该组同学通过观察"土地磁观测仪",来分析地磁场的变化,作出地震预测。观测仪的主要结构如图所示,在一根很细的丝线下悬挂一个小磁针,磁针的上方固定一面小平面镜,在镜子的前方,与镜面同一高度处,固定了一根与镜面平行的刻度尺和光源。光源发出一束光线斜射到平面镜上,在刻度尺上某处会出现一个光斑。当地磁场发生变化时,小磁针和平面镜会一起发生偏转,光斑会在刻度尺上移动,从而反映出地磁场的变化情况

(1)请你用作图的方法把光斑在刻度尺上的位置画出来。(根据光的反射定律)

(2)若光斑在刻度尺上向左移动了一段距离,表明小磁针的N极向_纸外(选填"纸内"或"纸外")发生了偏转。

(3)这种把无法直接观察地磁场的变化,转换成观察光斑移动的方法,在物理学和生活实际中还有很多类似的实例,请你举出一例通过电磁铁吸起大头针的多少判断其磁性的强弱(只要求举例,不作解释)。

3、

“世界面临的每一个危险都能追究到科学,拯救世界的每一种手段都将来自科学。”也许在不远的将来我们能变害为宝,比如可以建立发电站利用海啸具有的 机械能 转化为 电 为人类服务。

4、日本地震震中位于宫城县以东太平洋海域,震源深度20公里。东京有强烈震感。地震波的传播需要时间,其速度是5Km/s,而电波传播速度是 3×105 Km/s,这中间有一个差值。东京距离这次的地震震源大约300Km,地震波到达东京需 60 s。

预警系统,可以在几秒钟内判断出其震源位置,再计算出其他地方何时会有震感。一个地方发生地震,当地和周边是来不及通知的,但外围地区就来得及,这就是预警,叫异地预警。日本强震前1分钟发出地震预警,是不可能的,是人们的误解。

时事背景2

2011年3月11日下午2点46分左右,日本东北地区宫城县北部发生里氏8.9级特大地震。地震造成大量伤亡,并引发大海啸,并导致福岛核电站发生爆炸,多座核反应堆泄漏辐射物质。周边30公里范围居民大疏散。

1、放射性现象给我们带来的信息是:小小的原子核也有内部结构。现在已经确定原子核是由质子和中子组成的。

2、下列关于核能的说法中正确的是(B )

A、物质由原子、分子组成,任何原子内能都 有原子核,所以利用任何物质都能获得核能

B、人类目前获取核能的途径有重核的裂变和轻核的聚变

C、原子弹和氢弹都是利用核裂变的原理制成的

D、自然界中不断自发产生核裂变

3、2011年3月11日日本发生9.0级大地震,并引发海啸,导致福岛核电站发生核泄漏,核电站发点主要利用的核能是通过核的 裂变 获得核能,其核心部位是 核反应堆 ,其放出的核能转化为高温蒸气的 内 能,通过汽轮发电机转化为 电 能。

4、为缓解电力紧张的状况,开发利用新能源,我国陆续建成了一些核电站.关于核电站,下列说法正确的是( C )

A.核电站使用的核燃料是石油或天然气

B.核反应堆中发生的是不可控制的核裂变

C.核电站发电的能量转化过程是:核能一内能一机械能一电能

D.核电站产生的核废料可以像生活垃圾那样被处理或进行二次加工利用

5、在探索微观世界的历程中,发现了电子,进而认识到原子是由( C )

A.氢原子和电子组成的

B。质子和中子组成的

C.原子核和核外电子组成的

D.原子核和中子组成的

6、月球是一个核聚变原料宝库,仅其尘埃中的聚变材料----氦核,就足够使人类使用上万年,目前核能在许多经济发达国家已经成为常规能源,它是不可(选填“可”或“不可”)再生能源,与火力发电相比,核能发电的优点之一是核电站只需消耗很少的核燃料,最后产生大量的电能.

7、如图所示,氢原子结构的各种模型图,其中正确的是( A )

8、原子结构与下列事物结构最相似的是(D)

A.蛋糕 B.面包

C.地球 D.太阳系

时事背景3

南方几省降雨量创新低 ,大旱达极端气候。塘堰干涸,水库“无水”,长江汉江告急,成千上万亩禾苗枯萎。出现十多年来最严重冬春连旱。各地政府跟踪天气状况, 捕捉人工增雨时机,启动了史上最大规模人工增雨作业,高炮、火箭、飞机全线出动进行人工增雨作业。

1、2011年长江流域地区遭遇了百年一遇的大旱灾,水是人类生存不可缺少的物质。图中能正确描述水的各物理量之间关系的图象是(C)

2、为缓解旱情,南方各省启动了史上最大规模人工增雨作业,高炮、火箭、飞机全线出动进行人工增雨作业。多次适时实施人工增雨作业,即通过在空中喷洒“干冰”进行人工降雨。喷洒“干冰”的作用是( C ) A.使空气液化

B.使空气中的小水珠汽化 C.使空气中的水蒸气液化

D.“干冰”熔化变为雨水

3、将干冰投入装水的玻璃瓶中时,发现水在剧烈"沸腾",瓶口出现大量"白气",此"白气"是(D ) A.干冰升华产生的大量白色二氧化碳气体 B.干冰升华放热使水汽化形成的水蒸气 C.干冰熔化吸热使空气中水蒸气液化形成的小水滴 D.干冰升华吸热使空气中水蒸气液化形成的小水滴

4、水是一种重要资源,人类的生存及工农业生产与水息息相关。以下与水有关的说法中不正确的是 (B) A.水在任何温度下都能汽化

B.水结冰时要吸收热量 C.水的比热容比沙石、干泥土的比热容大得多,这是沿海地区昼夜温差较小的主要原因 D.随着社会的发展和人口的增长水资源已出现严重危机,我们一定要节约用水

时事背景4

嫦娥三号卫星简称嫦娥三号,专家称“三号星”,是嫦娥绕月探月工程计划中嫦娥系列的第三颗人造绕月探月卫星。计划于2013年发射的“嫦娥三号”卫星将实现软着陆、无人探测及月夜生存三大创新。“嫦娥三号”最大的特点是携带有一部“中华牌”月球车,实现月球表面探测。

1、2013年,“嫦娥三号”将把我国自主研制的“中华牌”月球车送上月球。“中华牌”月球车装有六个车轮,车轮上刻有螺旋形花纹是为了(A) A.增大摩擦 B.减小摩擦 C.增大压力 D.减小压力

2、2009年3月1日16时13分10秒,嫦娥一号卫星完成定点着陆,撞月成功,中国探月一期工程完美落幕。下列分析中,错误的是(C) A. 地面对卫星的指令是通过电磁波传递的 B. 卫星撞击月球时,会对月球产生很大的作用力 C. 由于月球表面重力很小,所以撞击时不会形成坑洞 D. 由于月球表面没有空气,所以听不到撞击产生的爆炸声

3、(多选题). 按照“嫦娥工程”计划,我国将在2012年发射首颗“登月探测器”,携月球车一起登陆月球,月球车将进行月面巡视勘察.月球周围的环境与地球周围的环境有许多不同之处,比如:月球表面昼夜温差很大,高达330℃;月球上没有空气,近似于真空......根据以上信息,可以初步得出的结论是 (C、D) A.月球车的零件应该用热胀冷缩较明显的材料制成 B.月球车的零件之间应该紧密结合、不留缝隙 C.月球车可以使用电动机来驱动 D.月球车不能使用超声波探测仪来探测前方的障碍物

4、我国探月工程计划之一是向月球发射月球车(如图所示)

(1)发射月球车的火箭在穿越大气层时速度越来越快,那么火箭受到的推力大于自身的重力(填“大于”、“等于”、“小于”)。

(2)月球车的车轮用铝合金制成,这与铝合金的下列性质无关( C )

A.较小的密度 B.较大的硬度

C.良好的导电性 D.较好的延展性

(3)月球车的车轮有许多齿,目的是

为了增大摩擦 。

(4)研究表明月球表面富含核聚变原料──氦核,除核聚变以外,利用原子能的另一种核变化是裂变。核能是一种不可再生能源(填“可再生能源”或“不可再生能源”)

5、关于电磁波及其应用,下列说法中不正确的是(B)

A.电磁波在真空中传播的速度与光速相同

B.移动电话只能接收电磁波,不能发射电磁波 C.用三颗地球同步卫星就可以实现全球通信 D.无线电波中,长波的频率小于短波的频率

时事背景5

大自然向人类展示了它发怒时可怕的一面,2011年5月美国南部地区遭遇龙卷风袭击,大量市镇被毁,数百人丧生。5月3日,夏威夷州檀香山海港出现“双龙吸水”的罕见景观。两条巨大的水柱从海面一直延伸到高空,周围不断电闪雷鸣,并且大雨滂沱。

龙卷风是一种伴随着高速旋转的漏斗状云柱的强风涡旋,其中心附近风速可达100m/s~200m/s,最大300m/s,中心气压很 低,它具有很大的吸吮作用,可把海(湖)水吸离海(湖)面,形成水柱,然后同云相接,俗称“龙取水”。

时事背景6

中国,北京-3月17日,世界自然基金会发布2011年“地球一小时”活动的中文主题曲:《关一盏灯》。呼吁所有人“关一盏灯,做出改变”,让环境的改善和行动的美好交相辉映。

“地球一小时”由世界自然基金会于2007年发起,号召人们在每年三月的最后一个周六晚上自愿关灯一小时,倡导节能减排行动,以共同应对全球气候变化。假设滨州市市区有5万个家庭响应号召,若每个家庭照明灯平均功率约为60W,那么在今年3月26日晚上关灯一小时可节约 kw·h的电能,相当于 kg热值为3.0×107J/kg的标准煤完全燃烧所放出的热量。

同课章节目录