2020-2021学年人教版历史八年级上册第二单元《近代化的早期探索与民族危机的加剧》同步练习题及答案

文档属性

| 名称 | 2020-2021学年人教版历史八年级上册第二单元《近代化的早期探索与民族危机的加剧》同步练习题及答案 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 589.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-09-17 21:06:05 | ||

图片预览

文档简介

2020-2021学年人教版历史八年级上册

第二单元《近代化的早期探索与民族危机的加剧》

第4-7课同步练习题

第4课

洋务运动

1.

19世纪60年代,中国的近代化艰难起步,中国逐步从传统社会向近代社会转型。开启中国近代化进程的是(

)

A.洋务运动

B.戊戌变法

C.辛亥革命

D.新文化运动

2.洋务运动主张学习西方(

)

A.先进的政治制度

B.先进的教育制度

C.先进的科学技术

D.先进的文化制度

3.“中国欲自强,则莫如学习外国利器,欲学习外国利器,则莫如觅制器之器。”在上述观点的指导下,李鸿章创办了(

)

A.近代军事工业

B.近代民用工业

C.近代海军

D.新式学堂

4.

19世纪六七十年代,在中国经营的外围轮船公司因为洋务运动的兴起,生意大受影响,中国海关进口的洋布等商品数量也大大减少。上述材料说明,洋务运动(

)

A.吸引了私人资本投向近代民用工业

B.促进了中国近代工业的发展

C.对外国资本主义的经济侵略起到了一定的抵制作用

D.达到了“师夷长技以自强”的目的

5.小曾是一位生活在19世纪60年代的青年,为了加强自己的外语能力,以便为国尽一己之力,他进入洋务派创办的第一所新式学堂学习,那是(

)

A.总理衙门

B.上海广方言馆

C.京师大学堂

D.京师同文馆

6.李鸿章认为:“古今国势,必先富而后自强,尤先富在民生,而国本乃可益固。”体现其上述思想的活动是(

)

A.创办江南制造总局

B.创办轮船招商局

C.创办安庆内军械所

D.设立京师大学堂

7.有人用“有心栽花花不开,无心插柳柳成荫”来形容洋务运动,这一运动没能挽救腐朽的清王朝,但在客观上为中国的近代化开辟了道路。下列选项中最能促成“柳成荫”的是(

)

A.创办了一批近代军事工业和民用企业

B.创建了三支近代海军,增强了海防力量

C.修建了铁路,极大地提高了交通运输能力

D.创办大生纱厂,成为实业救国的典型代表

8.历史课上刘老师问:“为什么说洋务运动是一次失败了的封建统治者的自救运动?”同学们的理由主要有以下四条,你认为正确的是(

)

A.洋务派的主观目的是引进西方先进技术

B.洋务派办洋务主要是为了发展军事工业

C.洋务派办洋务主要是为了发展民用工业

D.洋务派的主观目的是维护清朝统治

9.阅读下列材料,回答问题。

材料一

两次鸦片战争中国均战败,显示了洋枪洋炮的厉害和西方科学技术的先进。在联合

外国人镇压太平天国运动的过程中,清朝统治集团中一些人进一步认识到,要镇压人民起义,

抵御外国侵略以维护清朝统治,就必须学习西方的先进军事技术。

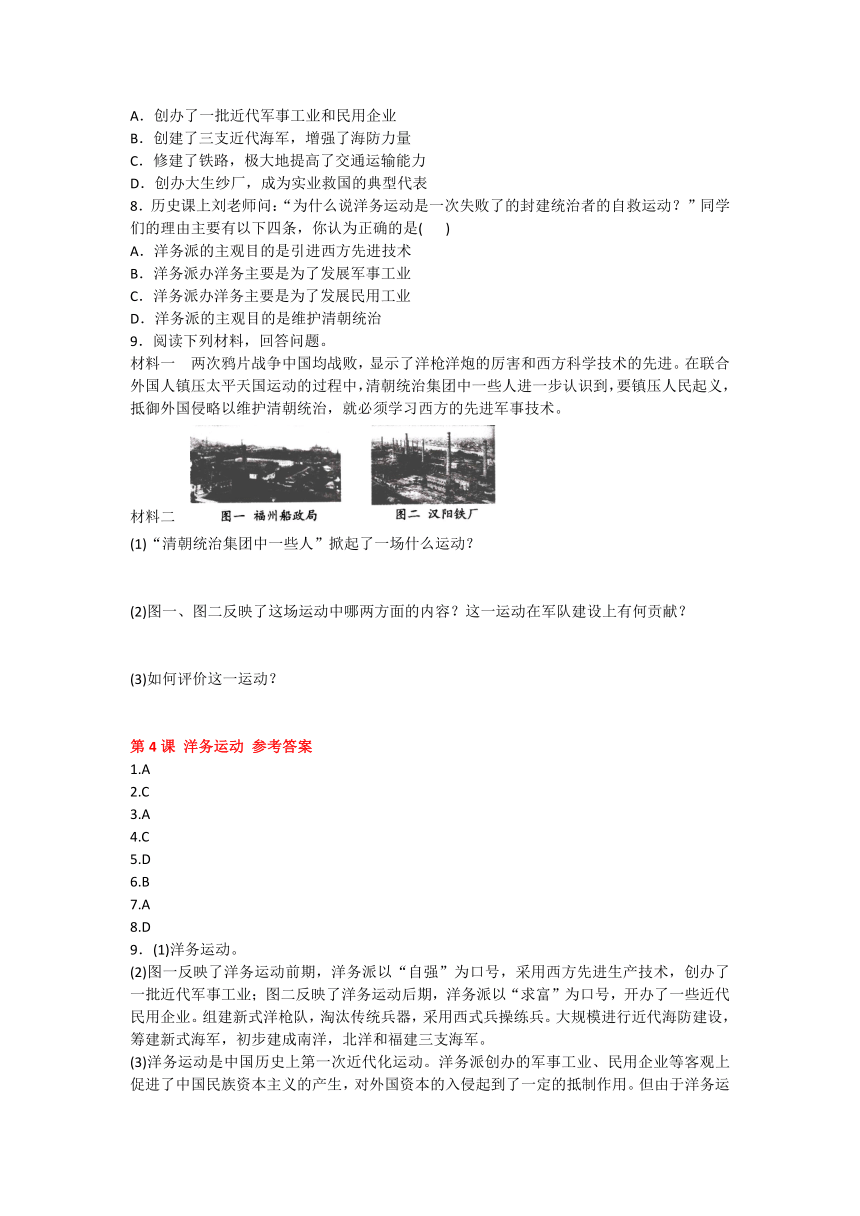

材料二

(1)“清朝统治集团中一些人”掀起了一场什么运动?

(2)图一、图二反映了这场运动中哪两方面的内容?这一运动在军队建设上有何贡献?

(3)如何评价这一运动?

第4课

洋务运动

参考答案

1.A

2.C

3.A

4.C

5.D

6.B

7.A

8.D

9.(1)洋务运动。

(2)图一反映了洋务运动前期,洋务派以“自强”为口号,采用西方先进生产技术,创办了一批近代军事工业;图二反映了洋务运动后期,洋务派以“求富”为口号,开办了一些近代民用企业。组建新式洋枪队,淘汰传统兵器,采用西式兵操练兵。大规模进行近代海防建设,筹建新式海军,初步建成南洋,北洋和福建三支海军。

(3)洋务运动是中国历史上第一次近代化运动。洋务派创办的军事工业、民用企业等客观上促进了中国民族资本主义的产生,对外国资本的入侵起到了一定的抵制作用。但由于洋务运动的根本目的是维护和巩固清政府的统治,加上清政府内部的腐败和外国势力的挤压,它没有使中国走上富强的道路。

第5课

甲午中日战争列强瓜分中国狂潮

1.甲午中日战争爆发的主要原因是(

)

A.清政府出兵朝鲜

B.日本急需侵略扩张

C.朝鲜东学党起义

D.各国纵容支持

2.邓世昌对部下说:“我们从军卫国,生死早已置之度外。我们虽然牺牲了,但可以壮国家的声威。”该历史场景出现在(

)

A.定海战役

B.黄海海战

C.辽东半岛战役

D.威海卫战役

3.近代中国某地的一份布告称:“今洋人诈称通商传教……自道光以来……焚我皇宫,灭我属国,既占上海,又割台湾,强迫开埠胶州,竟欲瓜分中国。”其中“割台湾”的条约对中国社会的影响是(

)

A.中国开始沦为半殖民地半封建社会

B.大大加深了中国社会半殖民地化程度

C.农村自给自足的小农经济完全解体

D.清政府完全成为列强统治中国的工具

4.《马关条约》与《南京条约》相比最大的不同之处在于(

)

A.割地

B.开设工厂

C.赔款

D.开辟通商口岸

5.以下关于甲午中日战争的表述不正确的一项是(

)

A.战争发生在1894~

1895年

B.1894年为农历甲午年,故称甲午中日战争

C.甲午中日战争之后签订了《马关条约》

D.战争之后的中国完全陷入了半殖民地半封建社会的深渊

6.

1895年4月17日,清朝政府与日本明治政府签订《马关条约》,割让辽东半岛给日本。6天后,俄国、德国与法国为了自身利益,以提供“友善劝告”为借口,迫使日本把辽东半岛还给中国,由此可见,俄,德、法三国干涉还辽的实质是(

)

A.维护俄、德、法三国在华利益

B.德、俄、法为了维护中国的利益

C.俄日矛盾尖锐

D.德日矛盾尖锐

7.

19世纪末,在帝国主义列强瓜分中国的狂潮中提出“门户开放”政策的是(

)

A.美国

B.法国

C.俄国

D.日本

8.____年,朝鲜发生东学党起义,日本乘机出兵朝鲜,蓄意挑起战争。7月,日本海军在

朝鲜牙山口外丰岛海面袭击清军运兵船。清政府被迫对日宣战,_______爆发。

9.阅读材料,回答问题。

材料

挽联:此日漫挥天下泪,有公足壮海军威。

(1)上述挽联纪念的是谁?

(2)材料反映的历史事件是什么?“海军”指哪一军队?

10.阅读材料,回答问题。

材料一

条约规定:“割辽东半岛、台湾全岛及所有附属各岛屿、澎湖列岛给日本;赔偿日

本兵费白银2亿两;开放沙市、重庆、苏州、杭州为商埠;允许日本在通商口岸开设工厂。”

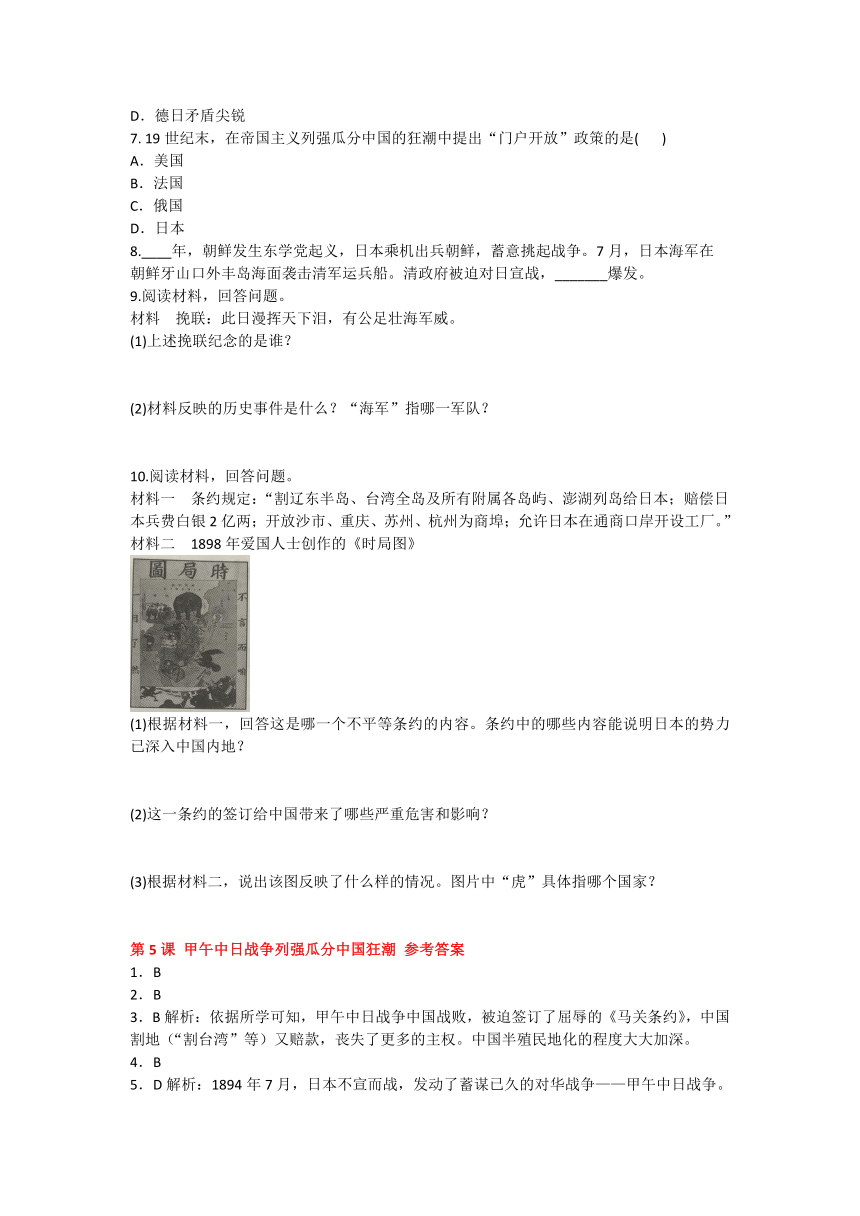

材料二

1898年爱国人士创作的《时局图》

(1)根据材料一,回答这是哪一个不平等条约的内容。条约中的哪些内容能说明日本的势力已深入中国内地?

(2)这一条约的签订给中国带来了哪些严重危害和影响?

(3)根据材料二,说出该图反映了什么样的情况。图片中“虎”具体指哪个国家?

第5课

甲午中日战争列强瓜分中国狂潮

参考答案

1.B

2.B

3.B解析:依据所学可知,甲午中日战争中国战败,被迫签订了屈辱的《马关条约》,中国割地(“割台湾”等)又赔款,丧失了更多的主权。中国半殖民地化的程度大大加深。

4.B

5.D解析:1894年7月,日本不宣而战,发动了蓄谋已久的对华战争——甲午中日战争。中国战败,于1895年4月签订了丧权辱国的《马关条约》,它大大加深了中国的半殖民地化程度。所以A、B、C三项正确,D项不正确。

6.A解析:根据题干中“俄国、德国与法国为了自身利益”这一信息,结合所学知识可知,日本侵华一定程度上损害了俄、德、法等国的在华利益,这三国为自身利益迫使日本把辽东半岛还给中国。

7.A

8.

1894

甲午中日战争

9.(1)邓世昌。

(2)黄海战役中邓世昌壮烈牺牲。北洋舰队。

10.(1)中日《马关条约》。重庆开埠通商。

(2)《马关条约》使外国侵略势力进一步深入中国腹地,大大加深了中国的半殖民地化程度。

(3)反映了帝国主义国家对中国的侵略与划分“势力范围”的情况。虎:英国。

第6课

戊戌变法

1.

1895年,假如你在北京参加科举考试,你将目睹到的历史事件是(

)

A.火烧圆明园

B.公车上书

C.谭嗣同殉难

D.八国联军侵华

2.梁启超说:“近五十年来,中国人渐渐知道自己的不足……第一期,先从器物上感觉不足……第二期是从制度上感觉不足……第三期便从文化根本上感觉不足。”你知道中国近代社会与第二期相关的重大历史事件是什么吗(

)

A.戊戌变法

B.洋务运动

C.新文化运动

D.五四运动

3.戊戌维新时期,维新派在上海创办的影响较大的报刊是(

)

A.《时务报》

B.《国闻报》

C.《湘报》

D.《万国公报》

4.“举国鼓舞欢蹈,争求上书,民间疾苦,悉达天听。”这段话描述的是戊戌变法时哪项变法法令的实施情况(

)

A.开放言论

B.创办京师大学堂

C.保护农工商业的发展

D.准许创办报刊和组织学会

5.戊戌变法时期,在狱中写下“我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑”的诗句、甘愿为变法流血牺牲的仁人志士是(

)

A.蔡锷

B.梁启超

C.谭嗣同

D.康有为

6.郑观应在《盛世危言》中说:“欲自强,必先致富;欲致富,必首在振工商,必先讲求学校,速立宪法,尊重道德,改良政治。”他强调的是(

)

A.学习西方的技术

B.学习西方的学校教育

C.学习西方的制度

D.学习西方的思想文化

7.某论坛开展关于“戊戌变法”的大讨论,下面观点中不正确的是(

)

A.是维新派发动和领导的一场救亡图存的爱国运动

B.变法巩固了清政府的统治根基

C.变法受到开明地主的欢迎

D.戊戌变法从开始到失败历时103天,因此又称为“百日维新”

8.阅读材料,回答问题。

材料一

自胶澳事后(德国占领胶州湾),瓜分豆剖,渐露机芽……自台湾事后……揭竿斩

木,已可忧危。

——康有为

材料二

观大地诸国,皆以变法而强,守旧而亡……能变则全,不变则亡,全变则强,小变

仍亡。

——康有为

材料三

使戊戌政变不致推翻,行二十年新政,或已致中国于富强矣。

——胡适

(1)材料二反映了康有为的什么主张?

(2)材料一和材料二之间有什么联系?

(3)材料三的观点是否正确?为什么?

第6课

戊戌变法

参考答案

1.B

2.A

3.A

4.A解析:由材料中的关键信息“民间疾苦,悉达天听”可知,描述的是戊戌变法中开放言论、允许官民上书言事的实施情况,故选A。

5.C

6.C解析:由材料“速立宪法,改良政治”可知,郑观应在《盛世危言》中提出了改良政治的思想主张,即向国人介绍西方的政治制度。

7.B

8.(1)进行变法的主张。

(2)材料一指明当时阶级矛盾的尖锐和民族危机的加深,国家处于危亡时刻。材料二指明必须通过变法才能改变局面,挽救民族危机,缓解阶级矛盾。

(3)不正确。通过资产阶级维新变法,建立君主立宪制国家的道路在我国行不通,变法不可能成功。

第7课

八国联军侵华与辛丑条约签订

1.使欧美列强感叹中国人“含有无限蓬勃生气”,并认为“世界所有国家中,中国是最不宜瓜分”的反帝爱国运动是(

)

A.太平天国运动

B.义和团运动

C.戊戌变法

D.三元里抗英

2.义和团运动兴起和发展的主要原因是(

)

A.19世纪末,西方列强掀起瓜分中国的狂潮

B.八国联军侵华

C.清政府统治过于残暴

D.中国民族资本主义的发展

3.下列对义和团“扶清灭洋”口号的评价,不正确的是(

)

A.具有朴素的爱国意识

B.带有笼统的排外性质

C.导致对清廷放松警惕

D.反映了中国社会的两对主要矛盾

4.“各国军队在北京城划区驻扎,要求所驻区域的所有中国人家必须悬挂占领国国旗。一时间,中国的心脏插着的是八个国家的旗帜。”这个局面可能出现在(

)

A.1840年

B.1901年

C.1895年

D.1911年

5.图片承载着历史.下列图片反映了八国联军侵华史实的是(

)

虎门销炯

圆明园遗迹

日军在旅顺的暴行

侵略者坐在清朝皇帝的宝座上

6.鲁迅说:“至于中国所谓的手段,在我看来,有时也应该说有的,但绝非‘以夷制夷’,倒是想‘以夷制华’。然而,夷又哪有这么愚笨呢,却先来一套‘以华制华’给你看。”其中

最能体现列强“以华制华”策略的条约应该是(

)

《南京条约》

《北京条约》

《马关条约》

D.《辛丑条约》

7.如果请你担任历史纪录片《1908年的北京东交民巷》的导演,在拍摄当时的北京东交民巷时,不应该出现的场景是(

)

A.许多外国公使在散步

B.大量北京居民在准备晚餐

C.某国使馆在举办舞会

D.有外国军队在军事操练

8.有人把八国联军侵华战争作为近代前期的一个重要转折点,可以支持这一观点的依据有

(

)

①使中国半殖民地半封建社会统治秩序完全确立

②列强对中国的侵略开始向资本输出为主转变

③使中国由一国独霸向列强共同支配的局面过渡

④清政府完全成为帝国主义统治中国的工具

⑤中国社会两大矛盾汇流,集中表现在反对清朝统治斗争上

①②③

③④⑤

①③⑤

D.①④⑤

9.阅读材料,回答问题。

材料

1900年(光绪二十六年),来自八个国家的军队用先进的武器大炮再一次敲开了清王

朝的大门。他们攻大沾,占天津,夺杨村,过廊坊,直扑北京。8月14日,北京沦陷,将

1840年以来中国的民族屈辱推至极点。

(1)材料涉及中国历史上哪一次战争?

(2)这次战争的结果是什么?为什么说它“将1840年以来中国的民族屈辱推至极点”?

10.阅读材料,回答问题。

材料

19世纪末,随着帝国主义侵略的加深,中国人民斗争的矛头开始指向帝国主义。……“保护中原,驱逐洋寇”,“扶清灭洋,替天行道,出力于国家而安于社稷,佑民于农夫而护村坊”。但这一斗争最后在清政府和八国联军的联合绞杀下失败了。随后,清政府被迫同英、法、美、俄、德、日、意、奥等国签订了不平等条约,这一条约的内容是:清政府赔款白银4.5亿两,以海关等税收作保;清政府保证严禁人民参加反帝活动;清政府拆毁大沽炮台,允许帝国主义国家派兵驻扎北京到山海关铁路沿线要地;划定北京东交民巷为“使馆界”,允许各国驻兵保护,不准中国人居住。

(1)“驱逐洋寇,扶清灭洋”指的是中国人民抗击外国侵略的哪一次斗争?

(2)材料所指“不平等条约”的名称是什么?

(3)“赔款白银4.5亿两”对中国产生了什么危害?

(4)“清政府禁止人民参加反帝活动”,对中国有什么危害?

(5)这一不平等条约对清政府及中国社会性质产生什么影响?

第7课

八国联军侵华与辛丑条约签订

参考答案

1.B解析:19世纪末,西方列强掀起了瓜分中国的狂潮,激起中国人民的强烈反抗。义和团运动先后在山东、直隶等地广泛开展起来,粉碎了帝国主义瓜分中国的计划。

2.A

3.D解析:“扶清灭洋”是义和团运动口号,体现了朴素的爱国主义精神,可以争取官员反帝,但容易放松对清政府的警惕,忽视了当时严重的阶级矛盾;另外还可以动员群众反帝,但有一定的盲目排外性,A、B、C的表述均符合史实,排除。故选D。

4.B

5.D

6.D解析:《辛丑条约》规定清政府严厉禁止中国人民参加反帝活动,并惩办参与反帝的官吏,清政府完全成为帝国主义统治中国的工具,外国列强迫使清政府屈服,实现“以华制华”。故选D。

7.B

8.D

9.(1)八国联军侵华战争。

(2)中国战败,被迫签订了丧权辱国的《辛丑条约》。因为《辛丑条约》的签订,清政府沦为帝国主义列强统治中国的工具,中国完全陷入半殖民地半封建社会的深渊。

10.(1)义和团运动。

(2)《辛丑条约》。

(3)增加了中国人民的负担(加剧了清政府的财政困难)。

(4)清政府完全成为帝国主义统治中国的工具。

(5)清政府完全成为帝国主义统治中国的工具,中国完全陷入半殖民地半封建社会的深渊。

第二单元《近代化的早期探索与民族危机的加剧》

第4-7课同步练习题

第4课

洋务运动

1.

19世纪60年代,中国的近代化艰难起步,中国逐步从传统社会向近代社会转型。开启中国近代化进程的是(

)

A.洋务运动

B.戊戌变法

C.辛亥革命

D.新文化运动

2.洋务运动主张学习西方(

)

A.先进的政治制度

B.先进的教育制度

C.先进的科学技术

D.先进的文化制度

3.“中国欲自强,则莫如学习外国利器,欲学习外国利器,则莫如觅制器之器。”在上述观点的指导下,李鸿章创办了(

)

A.近代军事工业

B.近代民用工业

C.近代海军

D.新式学堂

4.

19世纪六七十年代,在中国经营的外围轮船公司因为洋务运动的兴起,生意大受影响,中国海关进口的洋布等商品数量也大大减少。上述材料说明,洋务运动(

)

A.吸引了私人资本投向近代民用工业

B.促进了中国近代工业的发展

C.对外国资本主义的经济侵略起到了一定的抵制作用

D.达到了“师夷长技以自强”的目的

5.小曾是一位生活在19世纪60年代的青年,为了加强自己的外语能力,以便为国尽一己之力,他进入洋务派创办的第一所新式学堂学习,那是(

)

A.总理衙门

B.上海广方言馆

C.京师大学堂

D.京师同文馆

6.李鸿章认为:“古今国势,必先富而后自强,尤先富在民生,而国本乃可益固。”体现其上述思想的活动是(

)

A.创办江南制造总局

B.创办轮船招商局

C.创办安庆内军械所

D.设立京师大学堂

7.有人用“有心栽花花不开,无心插柳柳成荫”来形容洋务运动,这一运动没能挽救腐朽的清王朝,但在客观上为中国的近代化开辟了道路。下列选项中最能促成“柳成荫”的是(

)

A.创办了一批近代军事工业和民用企业

B.创建了三支近代海军,增强了海防力量

C.修建了铁路,极大地提高了交通运输能力

D.创办大生纱厂,成为实业救国的典型代表

8.历史课上刘老师问:“为什么说洋务运动是一次失败了的封建统治者的自救运动?”同学们的理由主要有以下四条,你认为正确的是(

)

A.洋务派的主观目的是引进西方先进技术

B.洋务派办洋务主要是为了发展军事工业

C.洋务派办洋务主要是为了发展民用工业

D.洋务派的主观目的是维护清朝统治

9.阅读下列材料,回答问题。

材料一

两次鸦片战争中国均战败,显示了洋枪洋炮的厉害和西方科学技术的先进。在联合

外国人镇压太平天国运动的过程中,清朝统治集团中一些人进一步认识到,要镇压人民起义,

抵御外国侵略以维护清朝统治,就必须学习西方的先进军事技术。

材料二

(1)“清朝统治集团中一些人”掀起了一场什么运动?

(2)图一、图二反映了这场运动中哪两方面的内容?这一运动在军队建设上有何贡献?

(3)如何评价这一运动?

第4课

洋务运动

参考答案

1.A

2.C

3.A

4.C

5.D

6.B

7.A

8.D

9.(1)洋务运动。

(2)图一反映了洋务运动前期,洋务派以“自强”为口号,采用西方先进生产技术,创办了一批近代军事工业;图二反映了洋务运动后期,洋务派以“求富”为口号,开办了一些近代民用企业。组建新式洋枪队,淘汰传统兵器,采用西式兵操练兵。大规模进行近代海防建设,筹建新式海军,初步建成南洋,北洋和福建三支海军。

(3)洋务运动是中国历史上第一次近代化运动。洋务派创办的军事工业、民用企业等客观上促进了中国民族资本主义的产生,对外国资本的入侵起到了一定的抵制作用。但由于洋务运动的根本目的是维护和巩固清政府的统治,加上清政府内部的腐败和外国势力的挤压,它没有使中国走上富强的道路。

第5课

甲午中日战争列强瓜分中国狂潮

1.甲午中日战争爆发的主要原因是(

)

A.清政府出兵朝鲜

B.日本急需侵略扩张

C.朝鲜东学党起义

D.各国纵容支持

2.邓世昌对部下说:“我们从军卫国,生死早已置之度外。我们虽然牺牲了,但可以壮国家的声威。”该历史场景出现在(

)

A.定海战役

B.黄海海战

C.辽东半岛战役

D.威海卫战役

3.近代中国某地的一份布告称:“今洋人诈称通商传教……自道光以来……焚我皇宫,灭我属国,既占上海,又割台湾,强迫开埠胶州,竟欲瓜分中国。”其中“割台湾”的条约对中国社会的影响是(

)

A.中国开始沦为半殖民地半封建社会

B.大大加深了中国社会半殖民地化程度

C.农村自给自足的小农经济完全解体

D.清政府完全成为列强统治中国的工具

4.《马关条约》与《南京条约》相比最大的不同之处在于(

)

A.割地

B.开设工厂

C.赔款

D.开辟通商口岸

5.以下关于甲午中日战争的表述不正确的一项是(

)

A.战争发生在1894~

1895年

B.1894年为农历甲午年,故称甲午中日战争

C.甲午中日战争之后签订了《马关条约》

D.战争之后的中国完全陷入了半殖民地半封建社会的深渊

6.

1895年4月17日,清朝政府与日本明治政府签订《马关条约》,割让辽东半岛给日本。6天后,俄国、德国与法国为了自身利益,以提供“友善劝告”为借口,迫使日本把辽东半岛还给中国,由此可见,俄,德、法三国干涉还辽的实质是(

)

A.维护俄、德、法三国在华利益

B.德、俄、法为了维护中国的利益

C.俄日矛盾尖锐

D.德日矛盾尖锐

7.

19世纪末,在帝国主义列强瓜分中国的狂潮中提出“门户开放”政策的是(

)

A.美国

B.法国

C.俄国

D.日本

8.____年,朝鲜发生东学党起义,日本乘机出兵朝鲜,蓄意挑起战争。7月,日本海军在

朝鲜牙山口外丰岛海面袭击清军运兵船。清政府被迫对日宣战,_______爆发。

9.阅读材料,回答问题。

材料

挽联:此日漫挥天下泪,有公足壮海军威。

(1)上述挽联纪念的是谁?

(2)材料反映的历史事件是什么?“海军”指哪一军队?

10.阅读材料,回答问题。

材料一

条约规定:“割辽东半岛、台湾全岛及所有附属各岛屿、澎湖列岛给日本;赔偿日

本兵费白银2亿两;开放沙市、重庆、苏州、杭州为商埠;允许日本在通商口岸开设工厂。”

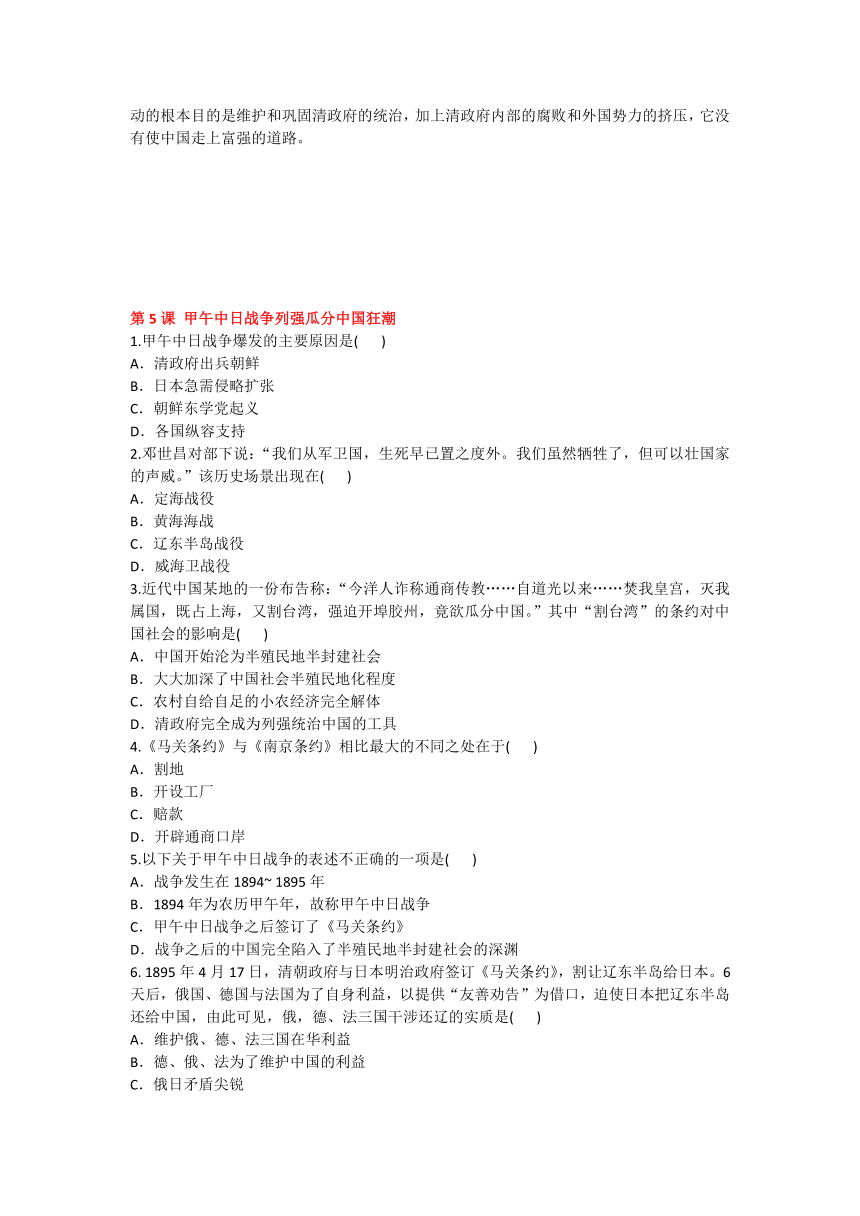

材料二

1898年爱国人士创作的《时局图》

(1)根据材料一,回答这是哪一个不平等条约的内容。条约中的哪些内容能说明日本的势力已深入中国内地?

(2)这一条约的签订给中国带来了哪些严重危害和影响?

(3)根据材料二,说出该图反映了什么样的情况。图片中“虎”具体指哪个国家?

第5课

甲午中日战争列强瓜分中国狂潮

参考答案

1.B

2.B

3.B解析:依据所学可知,甲午中日战争中国战败,被迫签订了屈辱的《马关条约》,中国割地(“割台湾”等)又赔款,丧失了更多的主权。中国半殖民地化的程度大大加深。

4.B

5.D解析:1894年7月,日本不宣而战,发动了蓄谋已久的对华战争——甲午中日战争。中国战败,于1895年4月签订了丧权辱国的《马关条约》,它大大加深了中国的半殖民地化程度。所以A、B、C三项正确,D项不正确。

6.A解析:根据题干中“俄国、德国与法国为了自身利益”这一信息,结合所学知识可知,日本侵华一定程度上损害了俄、德、法等国的在华利益,这三国为自身利益迫使日本把辽东半岛还给中国。

7.A

8.

1894

甲午中日战争

9.(1)邓世昌。

(2)黄海战役中邓世昌壮烈牺牲。北洋舰队。

10.(1)中日《马关条约》。重庆开埠通商。

(2)《马关条约》使外国侵略势力进一步深入中国腹地,大大加深了中国的半殖民地化程度。

(3)反映了帝国主义国家对中国的侵略与划分“势力范围”的情况。虎:英国。

第6课

戊戌变法

1.

1895年,假如你在北京参加科举考试,你将目睹到的历史事件是(

)

A.火烧圆明园

B.公车上书

C.谭嗣同殉难

D.八国联军侵华

2.梁启超说:“近五十年来,中国人渐渐知道自己的不足……第一期,先从器物上感觉不足……第二期是从制度上感觉不足……第三期便从文化根本上感觉不足。”你知道中国近代社会与第二期相关的重大历史事件是什么吗(

)

A.戊戌变法

B.洋务运动

C.新文化运动

D.五四运动

3.戊戌维新时期,维新派在上海创办的影响较大的报刊是(

)

A.《时务报》

B.《国闻报》

C.《湘报》

D.《万国公报》

4.“举国鼓舞欢蹈,争求上书,民间疾苦,悉达天听。”这段话描述的是戊戌变法时哪项变法法令的实施情况(

)

A.开放言论

B.创办京师大学堂

C.保护农工商业的发展

D.准许创办报刊和组织学会

5.戊戌变法时期,在狱中写下“我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑”的诗句、甘愿为变法流血牺牲的仁人志士是(

)

A.蔡锷

B.梁启超

C.谭嗣同

D.康有为

6.郑观应在《盛世危言》中说:“欲自强,必先致富;欲致富,必首在振工商,必先讲求学校,速立宪法,尊重道德,改良政治。”他强调的是(

)

A.学习西方的技术

B.学习西方的学校教育

C.学习西方的制度

D.学习西方的思想文化

7.某论坛开展关于“戊戌变法”的大讨论,下面观点中不正确的是(

)

A.是维新派发动和领导的一场救亡图存的爱国运动

B.变法巩固了清政府的统治根基

C.变法受到开明地主的欢迎

D.戊戌变法从开始到失败历时103天,因此又称为“百日维新”

8.阅读材料,回答问题。

材料一

自胶澳事后(德国占领胶州湾),瓜分豆剖,渐露机芽……自台湾事后……揭竿斩

木,已可忧危。

——康有为

材料二

观大地诸国,皆以变法而强,守旧而亡……能变则全,不变则亡,全变则强,小变

仍亡。

——康有为

材料三

使戊戌政变不致推翻,行二十年新政,或已致中国于富强矣。

——胡适

(1)材料二反映了康有为的什么主张?

(2)材料一和材料二之间有什么联系?

(3)材料三的观点是否正确?为什么?

第6课

戊戌变法

参考答案

1.B

2.A

3.A

4.A解析:由材料中的关键信息“民间疾苦,悉达天听”可知,描述的是戊戌变法中开放言论、允许官民上书言事的实施情况,故选A。

5.C

6.C解析:由材料“速立宪法,改良政治”可知,郑观应在《盛世危言》中提出了改良政治的思想主张,即向国人介绍西方的政治制度。

7.B

8.(1)进行变法的主张。

(2)材料一指明当时阶级矛盾的尖锐和民族危机的加深,国家处于危亡时刻。材料二指明必须通过变法才能改变局面,挽救民族危机,缓解阶级矛盾。

(3)不正确。通过资产阶级维新变法,建立君主立宪制国家的道路在我国行不通,变法不可能成功。

第7课

八国联军侵华与辛丑条约签订

1.使欧美列强感叹中国人“含有无限蓬勃生气”,并认为“世界所有国家中,中国是最不宜瓜分”的反帝爱国运动是(

)

A.太平天国运动

B.义和团运动

C.戊戌变法

D.三元里抗英

2.义和团运动兴起和发展的主要原因是(

)

A.19世纪末,西方列强掀起瓜分中国的狂潮

B.八国联军侵华

C.清政府统治过于残暴

D.中国民族资本主义的发展

3.下列对义和团“扶清灭洋”口号的评价,不正确的是(

)

A.具有朴素的爱国意识

B.带有笼统的排外性质

C.导致对清廷放松警惕

D.反映了中国社会的两对主要矛盾

4.“各国军队在北京城划区驻扎,要求所驻区域的所有中国人家必须悬挂占领国国旗。一时间,中国的心脏插着的是八个国家的旗帜。”这个局面可能出现在(

)

A.1840年

B.1901年

C.1895年

D.1911年

5.图片承载着历史.下列图片反映了八国联军侵华史实的是(

)

虎门销炯

圆明园遗迹

日军在旅顺的暴行

侵略者坐在清朝皇帝的宝座上

6.鲁迅说:“至于中国所谓的手段,在我看来,有时也应该说有的,但绝非‘以夷制夷’,倒是想‘以夷制华’。然而,夷又哪有这么愚笨呢,却先来一套‘以华制华’给你看。”其中

最能体现列强“以华制华”策略的条约应该是(

)

《南京条约》

《北京条约》

《马关条约》

D.《辛丑条约》

7.如果请你担任历史纪录片《1908年的北京东交民巷》的导演,在拍摄当时的北京东交民巷时,不应该出现的场景是(

)

A.许多外国公使在散步

B.大量北京居民在准备晚餐

C.某国使馆在举办舞会

D.有外国军队在军事操练

8.有人把八国联军侵华战争作为近代前期的一个重要转折点,可以支持这一观点的依据有

(

)

①使中国半殖民地半封建社会统治秩序完全确立

②列强对中国的侵略开始向资本输出为主转变

③使中国由一国独霸向列强共同支配的局面过渡

④清政府完全成为帝国主义统治中国的工具

⑤中国社会两大矛盾汇流,集中表现在反对清朝统治斗争上

①②③

③④⑤

①③⑤

D.①④⑤

9.阅读材料,回答问题。

材料

1900年(光绪二十六年),来自八个国家的军队用先进的武器大炮再一次敲开了清王

朝的大门。他们攻大沾,占天津,夺杨村,过廊坊,直扑北京。8月14日,北京沦陷,将

1840年以来中国的民族屈辱推至极点。

(1)材料涉及中国历史上哪一次战争?

(2)这次战争的结果是什么?为什么说它“将1840年以来中国的民族屈辱推至极点”?

10.阅读材料,回答问题。

材料

19世纪末,随着帝国主义侵略的加深,中国人民斗争的矛头开始指向帝国主义。……“保护中原,驱逐洋寇”,“扶清灭洋,替天行道,出力于国家而安于社稷,佑民于农夫而护村坊”。但这一斗争最后在清政府和八国联军的联合绞杀下失败了。随后,清政府被迫同英、法、美、俄、德、日、意、奥等国签订了不平等条约,这一条约的内容是:清政府赔款白银4.5亿两,以海关等税收作保;清政府保证严禁人民参加反帝活动;清政府拆毁大沽炮台,允许帝国主义国家派兵驻扎北京到山海关铁路沿线要地;划定北京东交民巷为“使馆界”,允许各国驻兵保护,不准中国人居住。

(1)“驱逐洋寇,扶清灭洋”指的是中国人民抗击外国侵略的哪一次斗争?

(2)材料所指“不平等条约”的名称是什么?

(3)“赔款白银4.5亿两”对中国产生了什么危害?

(4)“清政府禁止人民参加反帝活动”,对中国有什么危害?

(5)这一不平等条约对清政府及中国社会性质产生什么影响?

第7课

八国联军侵华与辛丑条约签订

参考答案

1.B解析:19世纪末,西方列强掀起了瓜分中国的狂潮,激起中国人民的强烈反抗。义和团运动先后在山东、直隶等地广泛开展起来,粉碎了帝国主义瓜分中国的计划。

2.A

3.D解析:“扶清灭洋”是义和团运动口号,体现了朴素的爱国主义精神,可以争取官员反帝,但容易放松对清政府的警惕,忽视了当时严重的阶级矛盾;另外还可以动员群众反帝,但有一定的盲目排外性,A、B、C的表述均符合史实,排除。故选D。

4.B

5.D

6.D解析:《辛丑条约》规定清政府严厉禁止中国人民参加反帝活动,并惩办参与反帝的官吏,清政府完全成为帝国主义统治中国的工具,外国列强迫使清政府屈服,实现“以华制华”。故选D。

7.B

8.D

9.(1)八国联军侵华战争。

(2)中国战败,被迫签订了丧权辱国的《辛丑条约》。因为《辛丑条约》的签订,清政府沦为帝国主义列强统治中国的工具,中国完全陷入半殖民地半封建社会的深渊。

10.(1)义和团运动。

(2)《辛丑条约》。

(3)增加了中国人民的负担(加剧了清政府的财政困难)。

(4)清政府完全成为帝国主义统治中国的工具。

(5)清政府完全成为帝国主义统治中国的工具,中国完全陷入半殖民地半封建社会的深渊。

同课章节目录

- 第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会

- 第1课 鸦片战争

- 第2课 第二次鸦片战争

- 第3课 太平天国运动

- 第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧

- 第4课 洋务运动

- 第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

- 第6课 戊戌变法

- 第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订

- 第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

- 第8课 革命先行者孙中山

- 第9课 辛亥革命

- 第10课 中华民国的创建

- 第11课 北洋政府的统治与军阀割据

- 第四单元 新民主主义革命的开始

- 第12课 新文化运动

- 第13课 五四运动

- 第14课 中国共产党诞生

- 第五单元 从国共合作到国共对立

- 第15课 北伐战争

- 第16课 毛泽东开辟井冈山道路

- 第17课 中国工农红军长征

- 第六单元 中华民族的抗日战争

- 第18课 从九一八事变到西安事变

- 第19课 七七事变与全民族抗战

- 第20课 正面战场的抗战

- 第21课 敌后战场的抗战

- 第22课 抗日战争的胜利

- 第七单元 人民解放战争

- 第23课 内战爆发

- 第24课 人民解放战争的胜利

- 第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

- 第25课 经济和社会生活的变化

- 第26课 教育文化事业的发展

- 第27课 活动课:考察近代历史遗迹