第3课 宋明理学 课件(共62张PPT)

文档属性

| 名称 | 第3课 宋明理学 课件(共62张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 23.9MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-09-18 09:32:49 | ||

图片预览

文档简介

(共62张PPT)

第三课

宋明理学

版本:人教版

年级:高中二年级

掌握和理解宋明理学代表人物各自思想的主要内容

通过与先秦儒学、汉朝新儒学的对比,理解宋明理学对儒学的继承与发展,提高全面把握和整体分析史实的能力

在辩证分析宋明理学的基础上,进一步领悟对传统文化“取其精华、去其糟粕”的必要性,继承和发扬传统文化中合理有益的成分,提升道德情操和人文素养

01

02

03

目标

汉末至北宋初年思想嬗变简介

壹

西汉末年,佛教开始传入我国。公元64年,东汉明帝夜梦金人,遣使赴西域求法。三年后,汉使和印度僧人用白马驮佛经、佛像回到洛阳,汉政府修建了中国第一座佛教寺院“白马寺”。

佛教传入中国后,在相当长一个时期内,只是流传于上层社会,一般百姓很少接触,处于依附于道家或道教的状况。

1、佛教在我国的传播与发展

(一)汉末到北宋初期思想嬗变的总体特征——宗教思想与儒学

思想的斗争与融合

中国第一座佛教寺院——白马寺

三国两晋南北朝时期,佛教在于中国固思想文化的冲突与融合中得到了迅速传播与发展,特别是社会的分裂与动荡不安、百姓的苦难与被

拯救的渴望,再加上统治者把佛教看作是有助于统治和维持社会太平的工具进行大力扶持,使佛教得以赶超中土原有的各种宗教信仰而与儒、道并进,为隋唐时期志儒、道形成三足鼎立之势奠定了基础。

随着佛教逐渐走向民间,佛教与儒、道之争也日益激烈,

尤其是佛、道之争表现得尤为明显与激烈。

1、佛教在我国的传播与发展

(一)汉末到北宋初期思想嬗变的总体特征——宗教思想与儒学

思想的斗争与融合

云冈石窟

达摩渡江图

魏晋南北朝时期,封建统治阶级大力支持和扶持佛教,同时,当时南北对峙,王朝更迭频繁,兵戈不息,剥削残酷,压迫深重,人民要寻求精神上的寄托,佛教宣扬的来生幸福迎合了这种需要,加上当时寺院占有大量土地,僧尼不入国家户籍,可以逃避赋役,破产农民大量投身寺院,寺院形成了独立的经济力量;加上佛教为了适应中国的国情,在自身传统方面作了自我改造,给处于不平等地位的各种人,提供了一种精神上机会均等的满足。所有这些导致佛教的盛行。

1、佛教在我国的传播与发展

(一)汉末到北宋初期思想嬗变的总体特征——宗教思想与儒学

思想的斗争与融合

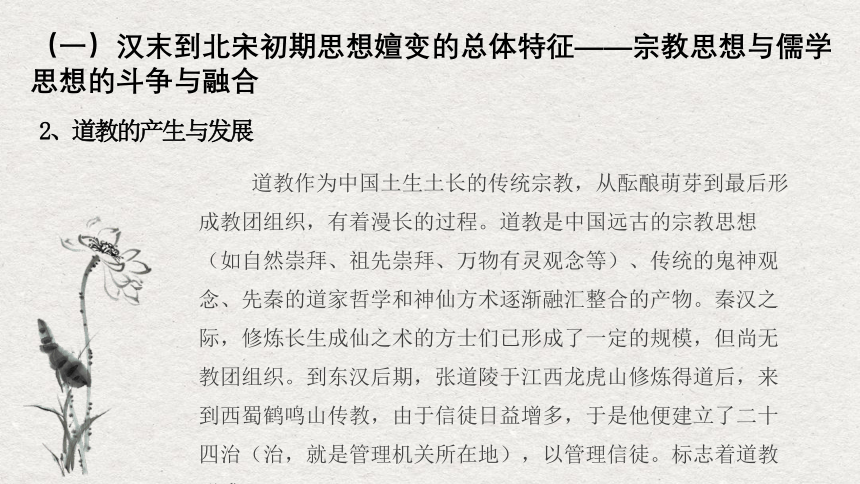

佛教在隋唐时期走向鼎盛。唐代大多数统治者为了政治需要都积极提倡佛教;在民间,佛教也广为流传。以玄奘为代表的僧人为佛教的传播和发展做出了积极的努力。经过长达数百年的努力,中国佛教的品格最终形成,标志着外来佛教文化已经完成了与中国固有传统的融合,中国佛教真正走向自立,对中国的哲学、建筑、艺术、中外交流等产生了深远巨大的影响。

但是,由于佛教势力的发展,也影响了封建王朝的统治。8世纪中叶,唐武宗开始了中国历史上第四次灭佛运动,佛教受到致命打击,逐渐走向低潮。

1、佛教在我国的传播与发展

(一)汉末到北宋初期思想嬗变的总体特征——宗教思想与儒学

思想的斗争与融合

龙门石窟

大雁塔与玄奘像

道教作为中国土生土长的传统宗教,从酝酿萌芽到最后形成教团组织,有着漫长的过程。道教是中国远古的宗教思想(如自然崇拜、祖先崇拜、万物有灵观念等)、传统的鬼神观念、先秦的道家哲学和神仙方术逐渐融汇整合的产物。秦汉之际,修炼长生成仙之术的方士们已形成了一定的规模,但尚无教团组织。到东汉后期,张道陵于江西龙虎山修炼得道后,来到西蜀鹤鸣山传教,由于信徒日益增多,于是他便建立了二十四治(治,就是管理机关所在地),以管理信徒。标志着道教形成。

2、道教的产生与发展

(一)汉末到北宋初期思想嬗变的总体特征——宗教思想与儒学

思想的斗争与融合

张道陵创立的天师道传到他的孙子张鲁时,已经得到了当地人民的普遍信奉,于是张鲁便在汉中建立了政教合一的割据政权。两晋时期,门阀士族纷纷信奉道教,出现了一批道教世家,兴起于民间的道教,这时开始深入上层社会的门庭,成为统治阶层精神生活的重要组成部分。魏晋南北朝是道教逐渐走向成熟、定型的时期。东晋时,葛洪撰《抱朴子内篇》,建构了道教神学理论体系,整理和阐述了道教的各种修炼方术。

隋唐时期,道教十分兴盛。特别是唐代,由于李氏皇室为抬高自己的出身门第,自称老子(名李耳)是其始祖,于是对奉老子为太上老君的道教十分优渥。

我本楚狂人,凤歌笑孔丘。

手持绿玉杖,朝别黄鹤楼。

五岳寻仙不辞远,一生好入名山游。

——李白《庐山谣寄卢侍御虚舟》

3、儒、释、道的斗争与融合

(1)儒学本身的问题和缺陷。

儒学本身在思辩性和理论性方面存在着严重的不足。儒学在孔子创立之时,只是一些伦理原则和教条。在宋明儒学家看来,以往的这样论证要么是“不备”,要么是“不明”。

理论上:只着重于人的道德实践,缺少抽象的哲学理论。

现实中:对当时动乱的社会问题失去了权威的解释能力

3、儒、释、道的斗争与融合

(2)、隋唐儒、佛、道三家相互影响和融合

A、儒家的政治伦理思想和道家哲学思想有机地结合在一起;

B、道教理论和儒家思想结合起来,提出道教徒要以忠孝仁信为本;

C、佛教调整了与世俗王权的关系,调整了与儒学的关系,调整了与民俗的关系。特别是调整了与儒学的关系。

隋唐时期,儒学发展进入一个更辉煌的时期(三教合一)

佛、道是充满迷信色彩的宗教,儒则是传统的礼教,佛、道与儒性质不同,但都有教化之意。故自南北朝以来,统称三教。

此图绘佛、道、儒三教的创始人释迦牟尼、老子、孔子三人于一图之中,似正在辩经论道,体现了中国古代“三教合一”的社会思潮。画面中,释氏趺坐于菩提树下成为画面主体,老子坐于蒲草之上,与一身士大夫装束的孔子相对。

?先声:唐朝——韩愈

唐代韩愈以周公、孔子的继承者自居,排斥佛、道,鄙薄汉代以来的儒学,认为周公、孔子之道在孟子之后中已经断绝。他在《原道》中说:“吾所谓道,非向(先前)所谓老与佛之道也。尧以是传之舜,舜以是传之禹,禹以是传之汤,汤以是传之文、武、周公,文、武、周公传之孔子,孔子传之孟轲。轲之死,不得其传焉。”

4、唐宋儒学的复兴

(一)汉末到北宋初期思想嬗变的总体特征——宗教思想与儒学

思想的斗争与融合

强调“道统”(孔子以来儒家真理的传承系统)

?掀起:北宋——“北宋五子”:周敦颐、程颢、程颐、邵雍、张载

“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。” ——张载《张子语录》

4、唐宋儒学的复兴

(一)汉末到北宋初期思想嬗变的总体特征——宗教思想与儒学

思想的斗争与融合

理学创立的目的:

继承和发展圣人的学说,创立人世间的伦理规范、行为准则,从而达到国家强盛,人民幸福,社会安定的目的。

译文:为社会重建精神价值,为民众确立生命意义,

为前圣继承已绝之学统,为万世开拓太平之基业。

宋明理学

贰

宋明理学出现的背景

1

魏晋南北朝时期,儒学出现危机

隋唐时期,出现儒、佛、道“三教合一”潮流。(尊儒——礼佛——崇道)

2

3

唐宋儒学复兴运动

北宋“重文轻武”,提供较为轻松的文化环境。

4

(一)文化

原因

?社会动荡

?佛、道冲击

?儒学自身缺陷

宋明理学出现的背景

1

2

1

(二)经济

社会经济发展,科学进步,引发理学家

对自然界及社会的思考;

商品经济发展,出现道德下滑、吏治腐败等问题。

(三)政治

北宋加强中央集权要求统一思想。

新兴的儒学思潮既要回答佛、道关于宇宙、自然的深层思考,还要把这些思考与传统儒家对现实人生的关怀联系起来。到宋代,逐渐确立了一个以“理”或“天理”为核心的观念系统,因而被称为“理学”。

二、【理学的含义】

理学是一种既贯通宇宙自然和人生命运,

又继承孔孟正宗,并能治理国家的新儒学。

道、佛

儒(根本)

目的

理学是儒家学者吸收融合佛教道教思想确立的一套以理或天理为核心的观念体系。

三、宋明理学的代表人物及思想

(1)程朱理学代表人物

“二程”

程颢、程颐

北宋

程颢

程颐

南宋

朱熹

朱熹

①“万物皆只是一个天理”。“天理”是万物的本原,主宰万物,先有理而后有物。(核心思想)

②天理和伦理道德直接联系,“父子君臣,天下之定理”

③提出“格物致知”的认识论

“二程”的

主要思想

①理之源在于天理,天理就是

三纲五常。

②

人性与天理一致,强调“存天理,灭人欲”。

③

“格物致知”的目的在于明道德之善

朱熹的主要思想

理解突破

1、程朱理学的哲学观

?哲学观:“理”是世界本原。

“理”即“三纲五常”,就是儒家的伦理道德。

特点:从哲学高度论证专制统治和君臣父子尊卑等级秩序的合理性。

实质:客观唯心主义,即认为世界统一于人的意识之外的精神存在物。

2、程朱理学的方法论:“格物致知”

理解突破

格:探究;物:客观事物;致:求取;知:知识,特指“理”。

通过探究客观事物,从而获得“理”。

3、程朱理学的道德观:“存天理,灭人欲”

①维护了封建专制制度;

②扼杀了人们的自然欲求。

实质:维护儒家伦理道德和封建纲常礼教。

一是道家、道教的本原论。何为本原?通俗一点就是人、事、物的本相,本来面目。

老子提出“道生一,一生二,二生三,三生万物”,在朱熹的理学中,道就是理,理是宇宙万物的本原,在这一点上,理学继承了道家和道教,甚至朱熹所提的“太极”也是从道家思想上一脉相承的,什么是“太极”?在老子眼里,太极之前还有个无极,庄子提出太极就是最大的一,朱熹传承为“太极”就是“理”,是万物最开始的混沌之态,就是天理。所以,朱熹对道家思想是继承又发展了。

二、外来的佛教又有那些东西进入理学呢?简单的说就是“灭人欲”,朱熹创新为“存天理,灭人欲”。

理学汲取了佛教、道教的哪些思想?

地位:适应统治阶级需要,被“官学化”。南宋以

后逐渐发展成官方哲学;元朝将《四书章句

集注》作为科举考试的内容;明初确定了程

朱理学在思想界的统治地位。

4、程朱理学的历史地位和影响

影响:适应了统治者的需要,有力地维护了封建专制

统治;三纲五常的纲常名教,严重地束缚了人

的思想和生活;朱熹的学术思想对日本、朝鲜

和欧洲产生了深远的影响。

程朱理学被官学化的原因

理学家把维护

专制统治

和纲常名分的观念抽象为世界本原的理,建立起

理学体系,从哲学高度论证专制统治和君臣父子尊卑等级的合理性。

适应了专制主义中央集权加强的需要。

5、陆王心学代表人物及主要思想

陆九渊

(1139-1192)

南宋著名哲学家、教育家。与当时著名的理学家朱熹齐名,史称“朱陆”。陆九渊是“心学”的创始人。

陆九渊,南宋思想家,

人称象山先生。

5、陆王心学代表人物及主要思想

王阳明

(1472-1529)

名守仁,世称阳明先生,明朝著名思想家、文学家、哲学家和军事家。发展陆九渊学说,成为“心学”之集大成者,形成中国哲学史上著名的“陆王学派”,是朱熹后的大儒。

王守仁,明思想家,

世称阳明先生。

◆

南宋思想家陆九渊是心学的开创者。

◆

心学的出现,标志重建儒家信仰的理论任务已经完成。

◆

王守仁建立了系统的心学理论,是心学的集大成者。

材料一

万物森然于方寸之间,满心而发,充塞宇宙,无非此理而已。

宇宙便是吾心,吾心即是宇宙。心皆是理,心即理也。

此心此理,我固有之,所谓万物皆备于我,昔之圣贤先得我心之所同然者耳。

──《象山先生全集》

陆九渊

?哲学观:“心”万物本原,心即理也

?方法论:“发明本心”以求理

王阳明一开始对格物致知深信不疑。有一次,王阳明在院中面对翠竹,想格出理来,可他穷格了七天七夜也没有得到其理,

反而大病一场。从此,他就开始怀疑程朱理学,并在流放贵州时“顿悟”。?

身之主宰便是心,心之所发便是意,意之本体便是知,意之所在便是物。如意在于事亲,即事亲便是一物;意在于事君,即事君便是一物;意在于仁人爱物,即仁人爱物便是一物;意在于视听言动,即视听言动便是一物。所以某说无心外之理,无心外之物。

知是心之体,心自然会知。见父自然知孝,见兄自然知悌,见孺子入井自然知恻隐,此便是良知,不假外求。只说一个知,已自有行在;只说一个行,已自有知在。知行不可分作两事。

──王阳明《传习录》

心外无物,心外无事,心外无理。

吾心之良知,即所谓天理也。致吾心良知之天理于事事物物,则事事物物皆得其理矣。

破山中贼易,破心中贼难。

苟此心之存,则此理自明。

王守仁

?哲学观:“心外无物,心外无理”

?方法论:“致良知”、“知行合一”

?道德观:“克服私欲”、恢复良知

王守仁的门人,夜间在房内捉得一贼。他对贼讲了一番良知的道理,贼大笑,问他:“请告诉我,我的良知在哪里?”当时是大热天,他叫贼脱光了上身的衣服,又说:“还太热了,为什么不把裤子也脱掉?”贼犹豫了,说:“这,好像不太好吧。”他向贼大喝:“这就是你的良知!”

朱熹:会教弟子爬到书架上翻查飞机种类性能以及防空方法

。

陆九渊:应该让弟子们闭目静坐,泰山崩于前而不惧,不为机声所慑。只要相信战斗机是不存在的,战斗机就不存在。

敌人的战斗机来了……

比较程朱理学与陆王心学

判断以下材料各自的归属?

1.我的灵明便是天地万物的主宰……天地万物鬼神离却我的灵明,便没有天地万物鬼神了。

2.万物皆只是一个天理。

3.身之主宰便是心,心之所发便是意,意之本体便是知。

4.天地之间,有理有气。理也者,形而上之道也,生物之本也

。

5.天下万物皆可以理照。有物必有则,一物焉有一理。

6.知是心之本体,心自然会知。……见孺子入井,自然知恻隐。此便是良知。不假外求。

7.“善念存时,即是天理。”

心学

理学

心学

理学

理学

心学

牛刀小试

心学

程朱理学

陆王心学

同

目的

内容

实质

影响

继承儒学仁、礼思想;吸收佛、道思想;世界的本源是“理”。

以儒家的纲常伦纪来约束社会,遏制人的自然欲求,维护专制统治。

扼杀人们的欲求,有利于维护专制统治,对塑造中华民族严格的道德性起积极作用。

课堂活动:

比较程朱理学与陆王心学的异同

维护封建专制统治

程朱理学

陆王心学

异

认识“理”

实现“理”

哲学范畴

理是外在的,独立于人存在的;

理是内在的“心”

格物致知

内心反省

客观唯心主义

主观唯心主义

宋明理学的特点:

?继承孔孟,吸收佛、道思想。

?强调伦理道德为核心。政治教化和人身修养一致化。

?使儒学进一步哲学化、思辩化

、世俗化。

宋明理学对先秦儒学有哪些发展

?

来源:吸收佛教、道教的思想;

内容:注意探讨世界本原问题

作用:强调个人修养,甚至压抑人性

地位:适合统治者的需要,成为官方思想

宋明理学的影响

叁

消

极

影

响

理学用三纲五常来维系专制统治,压制扼杀人的自然欲求。产生了消极影响。

“二十四孝”

—郭巨埋儿

汉郭巨,家贫。有子三岁,母尝减食与之。巨谓妻曰:“贫乏不能供母,子又分母之食,盍埋此子?儿可再有,母不可复得。”妻不敢违。巨遂掘坑三尺余,忽见黄金一釜,上云:“天赐孝子郭巨,官不得取,民不得夺。”

在封建统治者的倡导下,在理学卫道士的鼓吹下,节妇烈女越来越多。据载,清代仅安徽休宁县就有2200多个“节烈”妇女。这些妇女不仅有夫亡不嫁、从一而终的“节妇”;还有丈夫死后、以死尽节的“烈妇”;有未婚夫死不嫁他人的“望门寡”,还有未出嫁男方死亡以自杀表明贞节的“烈女”。

中国的“节烈”文化,要求妇女为男子守节,守得越苦越好,节得越惨烈越佳。死了以后那些卫道士还附掌大叫:“死得好,死得好!”

三从四德:“三从”在家从父、出嫁从夫、夫死从子

“四德”妇德、妇言、妇容、妇功

翻开历史一查……满本都写着两个字是“吃人”

。

——鲁迅

“酷吏以法杀人,后儒以理杀人”

“人死于法,犹有怜之者;死于理,其谁怜之?”

——清人戴震

贞洁牌坊背后的血泪

积

极

影

响

?重视主观意志力量,注重气节、道德。

?讲求以理统情、自我节制、发奋立志。

?强调人的社会责任和历史使命,凸显人性的庄严。

④塑造了中华民族的民族性格。

李清照:“生当作人杰,死亦为鬼雄。”

文天祥:“人生自古谁无死,留取丹心照汗青。”

范仲淹:“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。”

顾炎武:“天下兴亡,匹夫有责。”

林则徐:“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之。”

如何看待宋明理学

实质:以儒家纲常伦理维护专制统治的新儒学

科学或可取的一面:

①宋明理学具有和谐意识,强调人与自然、与家庭、与国家的和谐的意识。

②宋明理学具有忧患意识,鼓舞历代仁人志士胸怀天下,奋发进取,为理想不懈追求。

③宋明理学崇尚道德,重义轻利,强调自我约束,可以促进文明的进步。

④宋明理学强调身体力行,强调自主自强的精神,对中国文化起了推动和促进作用。

如何看待宋明理学

宋明理学不可取的一面:

①尊卑等级观念;

②重男轻女的观念;

③轻视自然科学的观念;

④轻视个体自由的观念;

⑤重礼轻法的观念等。

批判、继承、改造;

去粗存精,去伪存真

拓展训练

1、魏晋南北朝时,儒学的发展出现危机的原因是:

A、统治者反对儒学

B、佛教、道教迅速传播

C、佛教占统治地位

D、儒学不适应社会发展的需要

B

2、“存天理,灭人欲”,这里的“天理”主要指:

A、儒家道德伦

B、自然规律

C、人的良知

D、上天的意志

A

3、古代有一个佛偈故事:庙前佛幡随风而动,方丈以此考问众徒。甲徒曰:“风吹幡动!”乙徒曰:“幡何动?分明是你心动!心动才有幡动!”下面的思想与乙徒相近的是:

A、万物皆只有一个道理

B、有理而后有气

C、宇宙便是吾心,吾心即是真理

D、父子君臣,天下之定理也

C

4、孔子主张“克己复礼”“为仁由己”。朱熹对“克己”作如下解释:“克”意为“胜”,“己”指的是“身之私欲”。这种解释:

A、将人性置于天理之上

B、以满足个人欲望为目标

C、完全曲解孔子的本意

D、与孔子的本意不完全一致

C

5、程颢诗云:“闲来无事不从容,睡觉东窗日己红。万物静观皆自得,四时佳兴与人同。道能天地有形外,思入风云变态中。富贵不淫贫贱乐,男儿到此是豪雄。”其体现的主旨是:

A、人类与自然和谐共处

B、人与万事万物皆同理

C、张扬自我的人生态度

D、无为而治的思想理念

B

6、无论是晋代谢氏的家训,还是明清时《朱子格言》处世治家的劝诫,亦或是曾国藩的“八本”“八字”的训导,都不外乎如修身、敬长、勤俭、戒奢、睦里、重教等行为规范,或忠君爱国、孝悌友爱、团结睦邻、奉公守法等约束。这表明“家训”的主旨是

A、强化血缘纽带,维护宗族特权

B、规范家族行为,追求政治平等

C、凝聚家族力量,稳定社会秩序

D、推崇忠孝节义,教导礼义廉耻

D

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

中小学教育资源网站

有大把高质量资料?一线教师?一线教研员?

欢迎加入21世纪教育网教师合作团队!!月薪过万不是梦!!

详情请看:

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

第三课

宋明理学

版本:人教版

年级:高中二年级

掌握和理解宋明理学代表人物各自思想的主要内容

通过与先秦儒学、汉朝新儒学的对比,理解宋明理学对儒学的继承与发展,提高全面把握和整体分析史实的能力

在辩证分析宋明理学的基础上,进一步领悟对传统文化“取其精华、去其糟粕”的必要性,继承和发扬传统文化中合理有益的成分,提升道德情操和人文素养

01

02

03

目标

汉末至北宋初年思想嬗变简介

壹

西汉末年,佛教开始传入我国。公元64年,东汉明帝夜梦金人,遣使赴西域求法。三年后,汉使和印度僧人用白马驮佛经、佛像回到洛阳,汉政府修建了中国第一座佛教寺院“白马寺”。

佛教传入中国后,在相当长一个时期内,只是流传于上层社会,一般百姓很少接触,处于依附于道家或道教的状况。

1、佛教在我国的传播与发展

(一)汉末到北宋初期思想嬗变的总体特征——宗教思想与儒学

思想的斗争与融合

中国第一座佛教寺院——白马寺

三国两晋南北朝时期,佛教在于中国固思想文化的冲突与融合中得到了迅速传播与发展,特别是社会的分裂与动荡不安、百姓的苦难与被

拯救的渴望,再加上统治者把佛教看作是有助于统治和维持社会太平的工具进行大力扶持,使佛教得以赶超中土原有的各种宗教信仰而与儒、道并进,为隋唐时期志儒、道形成三足鼎立之势奠定了基础。

随着佛教逐渐走向民间,佛教与儒、道之争也日益激烈,

尤其是佛、道之争表现得尤为明显与激烈。

1、佛教在我国的传播与发展

(一)汉末到北宋初期思想嬗变的总体特征——宗教思想与儒学

思想的斗争与融合

云冈石窟

达摩渡江图

魏晋南北朝时期,封建统治阶级大力支持和扶持佛教,同时,当时南北对峙,王朝更迭频繁,兵戈不息,剥削残酷,压迫深重,人民要寻求精神上的寄托,佛教宣扬的来生幸福迎合了这种需要,加上当时寺院占有大量土地,僧尼不入国家户籍,可以逃避赋役,破产农民大量投身寺院,寺院形成了独立的经济力量;加上佛教为了适应中国的国情,在自身传统方面作了自我改造,给处于不平等地位的各种人,提供了一种精神上机会均等的满足。所有这些导致佛教的盛行。

1、佛教在我国的传播与发展

(一)汉末到北宋初期思想嬗变的总体特征——宗教思想与儒学

思想的斗争与融合

佛教在隋唐时期走向鼎盛。唐代大多数统治者为了政治需要都积极提倡佛教;在民间,佛教也广为流传。以玄奘为代表的僧人为佛教的传播和发展做出了积极的努力。经过长达数百年的努力,中国佛教的品格最终形成,标志着外来佛教文化已经完成了与中国固有传统的融合,中国佛教真正走向自立,对中国的哲学、建筑、艺术、中外交流等产生了深远巨大的影响。

但是,由于佛教势力的发展,也影响了封建王朝的统治。8世纪中叶,唐武宗开始了中国历史上第四次灭佛运动,佛教受到致命打击,逐渐走向低潮。

1、佛教在我国的传播与发展

(一)汉末到北宋初期思想嬗变的总体特征——宗教思想与儒学

思想的斗争与融合

龙门石窟

大雁塔与玄奘像

道教作为中国土生土长的传统宗教,从酝酿萌芽到最后形成教团组织,有着漫长的过程。道教是中国远古的宗教思想(如自然崇拜、祖先崇拜、万物有灵观念等)、传统的鬼神观念、先秦的道家哲学和神仙方术逐渐融汇整合的产物。秦汉之际,修炼长生成仙之术的方士们已形成了一定的规模,但尚无教团组织。到东汉后期,张道陵于江西龙虎山修炼得道后,来到西蜀鹤鸣山传教,由于信徒日益增多,于是他便建立了二十四治(治,就是管理机关所在地),以管理信徒。标志着道教形成。

2、道教的产生与发展

(一)汉末到北宋初期思想嬗变的总体特征——宗教思想与儒学

思想的斗争与融合

张道陵创立的天师道传到他的孙子张鲁时,已经得到了当地人民的普遍信奉,于是张鲁便在汉中建立了政教合一的割据政权。两晋时期,门阀士族纷纷信奉道教,出现了一批道教世家,兴起于民间的道教,这时开始深入上层社会的门庭,成为统治阶层精神生活的重要组成部分。魏晋南北朝是道教逐渐走向成熟、定型的时期。东晋时,葛洪撰《抱朴子内篇》,建构了道教神学理论体系,整理和阐述了道教的各种修炼方术。

隋唐时期,道教十分兴盛。特别是唐代,由于李氏皇室为抬高自己的出身门第,自称老子(名李耳)是其始祖,于是对奉老子为太上老君的道教十分优渥。

我本楚狂人,凤歌笑孔丘。

手持绿玉杖,朝别黄鹤楼。

五岳寻仙不辞远,一生好入名山游。

——李白《庐山谣寄卢侍御虚舟》

3、儒、释、道的斗争与融合

(1)儒学本身的问题和缺陷。

儒学本身在思辩性和理论性方面存在着严重的不足。儒学在孔子创立之时,只是一些伦理原则和教条。在宋明儒学家看来,以往的这样论证要么是“不备”,要么是“不明”。

理论上:只着重于人的道德实践,缺少抽象的哲学理论。

现实中:对当时动乱的社会问题失去了权威的解释能力

3、儒、释、道的斗争与融合

(2)、隋唐儒、佛、道三家相互影响和融合

A、儒家的政治伦理思想和道家哲学思想有机地结合在一起;

B、道教理论和儒家思想结合起来,提出道教徒要以忠孝仁信为本;

C、佛教调整了与世俗王权的关系,调整了与儒学的关系,调整了与民俗的关系。特别是调整了与儒学的关系。

隋唐时期,儒学发展进入一个更辉煌的时期(三教合一)

佛、道是充满迷信色彩的宗教,儒则是传统的礼教,佛、道与儒性质不同,但都有教化之意。故自南北朝以来,统称三教。

此图绘佛、道、儒三教的创始人释迦牟尼、老子、孔子三人于一图之中,似正在辩经论道,体现了中国古代“三教合一”的社会思潮。画面中,释氏趺坐于菩提树下成为画面主体,老子坐于蒲草之上,与一身士大夫装束的孔子相对。

?先声:唐朝——韩愈

唐代韩愈以周公、孔子的继承者自居,排斥佛、道,鄙薄汉代以来的儒学,认为周公、孔子之道在孟子之后中已经断绝。他在《原道》中说:“吾所谓道,非向(先前)所谓老与佛之道也。尧以是传之舜,舜以是传之禹,禹以是传之汤,汤以是传之文、武、周公,文、武、周公传之孔子,孔子传之孟轲。轲之死,不得其传焉。”

4、唐宋儒学的复兴

(一)汉末到北宋初期思想嬗变的总体特征——宗教思想与儒学

思想的斗争与融合

强调“道统”(孔子以来儒家真理的传承系统)

?掀起:北宋——“北宋五子”:周敦颐、程颢、程颐、邵雍、张载

“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。” ——张载《张子语录》

4、唐宋儒学的复兴

(一)汉末到北宋初期思想嬗变的总体特征——宗教思想与儒学

思想的斗争与融合

理学创立的目的:

继承和发展圣人的学说,创立人世间的伦理规范、行为准则,从而达到国家强盛,人民幸福,社会安定的目的。

译文:为社会重建精神价值,为民众确立生命意义,

为前圣继承已绝之学统,为万世开拓太平之基业。

宋明理学

贰

宋明理学出现的背景

1

魏晋南北朝时期,儒学出现危机

隋唐时期,出现儒、佛、道“三教合一”潮流。(尊儒——礼佛——崇道)

2

3

唐宋儒学复兴运动

北宋“重文轻武”,提供较为轻松的文化环境。

4

(一)文化

原因

?社会动荡

?佛、道冲击

?儒学自身缺陷

宋明理学出现的背景

1

2

1

(二)经济

社会经济发展,科学进步,引发理学家

对自然界及社会的思考;

商品经济发展,出现道德下滑、吏治腐败等问题。

(三)政治

北宋加强中央集权要求统一思想。

新兴的儒学思潮既要回答佛、道关于宇宙、自然的深层思考,还要把这些思考与传统儒家对现实人生的关怀联系起来。到宋代,逐渐确立了一个以“理”或“天理”为核心的观念系统,因而被称为“理学”。

二、【理学的含义】

理学是一种既贯通宇宙自然和人生命运,

又继承孔孟正宗,并能治理国家的新儒学。

道、佛

儒(根本)

目的

理学是儒家学者吸收融合佛教道教思想确立的一套以理或天理为核心的观念体系。

三、宋明理学的代表人物及思想

(1)程朱理学代表人物

“二程”

程颢、程颐

北宋

程颢

程颐

南宋

朱熹

朱熹

①“万物皆只是一个天理”。“天理”是万物的本原,主宰万物,先有理而后有物。(核心思想)

②天理和伦理道德直接联系,“父子君臣,天下之定理”

③提出“格物致知”的认识论

“二程”的

主要思想

①理之源在于天理,天理就是

三纲五常。

②

人性与天理一致,强调“存天理,灭人欲”。

③

“格物致知”的目的在于明道德之善

朱熹的主要思想

理解突破

1、程朱理学的哲学观

?哲学观:“理”是世界本原。

“理”即“三纲五常”,就是儒家的伦理道德。

特点:从哲学高度论证专制统治和君臣父子尊卑等级秩序的合理性。

实质:客观唯心主义,即认为世界统一于人的意识之外的精神存在物。

2、程朱理学的方法论:“格物致知”

理解突破

格:探究;物:客观事物;致:求取;知:知识,特指“理”。

通过探究客观事物,从而获得“理”。

3、程朱理学的道德观:“存天理,灭人欲”

①维护了封建专制制度;

②扼杀了人们的自然欲求。

实质:维护儒家伦理道德和封建纲常礼教。

一是道家、道教的本原论。何为本原?通俗一点就是人、事、物的本相,本来面目。

老子提出“道生一,一生二,二生三,三生万物”,在朱熹的理学中,道就是理,理是宇宙万物的本原,在这一点上,理学继承了道家和道教,甚至朱熹所提的“太极”也是从道家思想上一脉相承的,什么是“太极”?在老子眼里,太极之前还有个无极,庄子提出太极就是最大的一,朱熹传承为“太极”就是“理”,是万物最开始的混沌之态,就是天理。所以,朱熹对道家思想是继承又发展了。

二、外来的佛教又有那些东西进入理学呢?简单的说就是“灭人欲”,朱熹创新为“存天理,灭人欲”。

理学汲取了佛教、道教的哪些思想?

地位:适应统治阶级需要,被“官学化”。南宋以

后逐渐发展成官方哲学;元朝将《四书章句

集注》作为科举考试的内容;明初确定了程

朱理学在思想界的统治地位。

4、程朱理学的历史地位和影响

影响:适应了统治者的需要,有力地维护了封建专制

统治;三纲五常的纲常名教,严重地束缚了人

的思想和生活;朱熹的学术思想对日本、朝鲜

和欧洲产生了深远的影响。

程朱理学被官学化的原因

理学家把维护

专制统治

和纲常名分的观念抽象为世界本原的理,建立起

理学体系,从哲学高度论证专制统治和君臣父子尊卑等级的合理性。

适应了专制主义中央集权加强的需要。

5、陆王心学代表人物及主要思想

陆九渊

(1139-1192)

南宋著名哲学家、教育家。与当时著名的理学家朱熹齐名,史称“朱陆”。陆九渊是“心学”的创始人。

陆九渊,南宋思想家,

人称象山先生。

5、陆王心学代表人物及主要思想

王阳明

(1472-1529)

名守仁,世称阳明先生,明朝著名思想家、文学家、哲学家和军事家。发展陆九渊学说,成为“心学”之集大成者,形成中国哲学史上著名的“陆王学派”,是朱熹后的大儒。

王守仁,明思想家,

世称阳明先生。

◆

南宋思想家陆九渊是心学的开创者。

◆

心学的出现,标志重建儒家信仰的理论任务已经完成。

◆

王守仁建立了系统的心学理论,是心学的集大成者。

材料一

万物森然于方寸之间,满心而发,充塞宇宙,无非此理而已。

宇宙便是吾心,吾心即是宇宙。心皆是理,心即理也。

此心此理,我固有之,所谓万物皆备于我,昔之圣贤先得我心之所同然者耳。

──《象山先生全集》

陆九渊

?哲学观:“心”万物本原,心即理也

?方法论:“发明本心”以求理

王阳明一开始对格物致知深信不疑。有一次,王阳明在院中面对翠竹,想格出理来,可他穷格了七天七夜也没有得到其理,

反而大病一场。从此,他就开始怀疑程朱理学,并在流放贵州时“顿悟”。?

身之主宰便是心,心之所发便是意,意之本体便是知,意之所在便是物。如意在于事亲,即事亲便是一物;意在于事君,即事君便是一物;意在于仁人爱物,即仁人爱物便是一物;意在于视听言动,即视听言动便是一物。所以某说无心外之理,无心外之物。

知是心之体,心自然会知。见父自然知孝,见兄自然知悌,见孺子入井自然知恻隐,此便是良知,不假外求。只说一个知,已自有行在;只说一个行,已自有知在。知行不可分作两事。

──王阳明《传习录》

心外无物,心外无事,心外无理。

吾心之良知,即所谓天理也。致吾心良知之天理于事事物物,则事事物物皆得其理矣。

破山中贼易,破心中贼难。

苟此心之存,则此理自明。

王守仁

?哲学观:“心外无物,心外无理”

?方法论:“致良知”、“知行合一”

?道德观:“克服私欲”、恢复良知

王守仁的门人,夜间在房内捉得一贼。他对贼讲了一番良知的道理,贼大笑,问他:“请告诉我,我的良知在哪里?”当时是大热天,他叫贼脱光了上身的衣服,又说:“还太热了,为什么不把裤子也脱掉?”贼犹豫了,说:“这,好像不太好吧。”他向贼大喝:“这就是你的良知!”

朱熹:会教弟子爬到书架上翻查飞机种类性能以及防空方法

。

陆九渊:应该让弟子们闭目静坐,泰山崩于前而不惧,不为机声所慑。只要相信战斗机是不存在的,战斗机就不存在。

敌人的战斗机来了……

比较程朱理学与陆王心学

判断以下材料各自的归属?

1.我的灵明便是天地万物的主宰……天地万物鬼神离却我的灵明,便没有天地万物鬼神了。

2.万物皆只是一个天理。

3.身之主宰便是心,心之所发便是意,意之本体便是知。

4.天地之间,有理有气。理也者,形而上之道也,生物之本也

。

5.天下万物皆可以理照。有物必有则,一物焉有一理。

6.知是心之本体,心自然会知。……见孺子入井,自然知恻隐。此便是良知。不假外求。

7.“善念存时,即是天理。”

心学

理学

心学

理学

理学

心学

牛刀小试

心学

程朱理学

陆王心学

同

目的

内容

实质

影响

继承儒学仁、礼思想;吸收佛、道思想;世界的本源是“理”。

以儒家的纲常伦纪来约束社会,遏制人的自然欲求,维护专制统治。

扼杀人们的欲求,有利于维护专制统治,对塑造中华民族严格的道德性起积极作用。

课堂活动:

比较程朱理学与陆王心学的异同

维护封建专制统治

程朱理学

陆王心学

异

认识“理”

实现“理”

哲学范畴

理是外在的,独立于人存在的;

理是内在的“心”

格物致知

内心反省

客观唯心主义

主观唯心主义

宋明理学的特点:

?继承孔孟,吸收佛、道思想。

?强调伦理道德为核心。政治教化和人身修养一致化。

?使儒学进一步哲学化、思辩化

、世俗化。

宋明理学对先秦儒学有哪些发展

?

来源:吸收佛教、道教的思想;

内容:注意探讨世界本原问题

作用:强调个人修养,甚至压抑人性

地位:适合统治者的需要,成为官方思想

宋明理学的影响

叁

消

极

影

响

理学用三纲五常来维系专制统治,压制扼杀人的自然欲求。产生了消极影响。

“二十四孝”

—郭巨埋儿

汉郭巨,家贫。有子三岁,母尝减食与之。巨谓妻曰:“贫乏不能供母,子又分母之食,盍埋此子?儿可再有,母不可复得。”妻不敢违。巨遂掘坑三尺余,忽见黄金一釜,上云:“天赐孝子郭巨,官不得取,民不得夺。”

在封建统治者的倡导下,在理学卫道士的鼓吹下,节妇烈女越来越多。据载,清代仅安徽休宁县就有2200多个“节烈”妇女。这些妇女不仅有夫亡不嫁、从一而终的“节妇”;还有丈夫死后、以死尽节的“烈妇”;有未婚夫死不嫁他人的“望门寡”,还有未出嫁男方死亡以自杀表明贞节的“烈女”。

中国的“节烈”文化,要求妇女为男子守节,守得越苦越好,节得越惨烈越佳。死了以后那些卫道士还附掌大叫:“死得好,死得好!”

三从四德:“三从”在家从父、出嫁从夫、夫死从子

“四德”妇德、妇言、妇容、妇功

翻开历史一查……满本都写着两个字是“吃人”

。

——鲁迅

“酷吏以法杀人,后儒以理杀人”

“人死于法,犹有怜之者;死于理,其谁怜之?”

——清人戴震

贞洁牌坊背后的血泪

积

极

影

响

?重视主观意志力量,注重气节、道德。

?讲求以理统情、自我节制、发奋立志。

?强调人的社会责任和历史使命,凸显人性的庄严。

④塑造了中华民族的民族性格。

李清照:“生当作人杰,死亦为鬼雄。”

文天祥:“人生自古谁无死,留取丹心照汗青。”

范仲淹:“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。”

顾炎武:“天下兴亡,匹夫有责。”

林则徐:“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之。”

如何看待宋明理学

实质:以儒家纲常伦理维护专制统治的新儒学

科学或可取的一面:

①宋明理学具有和谐意识,强调人与自然、与家庭、与国家的和谐的意识。

②宋明理学具有忧患意识,鼓舞历代仁人志士胸怀天下,奋发进取,为理想不懈追求。

③宋明理学崇尚道德,重义轻利,强调自我约束,可以促进文明的进步。

④宋明理学强调身体力行,强调自主自强的精神,对中国文化起了推动和促进作用。

如何看待宋明理学

宋明理学不可取的一面:

①尊卑等级观念;

②重男轻女的观念;

③轻视自然科学的观念;

④轻视个体自由的观念;

⑤重礼轻法的观念等。

批判、继承、改造;

去粗存精,去伪存真

拓展训练

1、魏晋南北朝时,儒学的发展出现危机的原因是:

A、统治者反对儒学

B、佛教、道教迅速传播

C、佛教占统治地位

D、儒学不适应社会发展的需要

B

2、“存天理,灭人欲”,这里的“天理”主要指:

A、儒家道德伦

B、自然规律

C、人的良知

D、上天的意志

A

3、古代有一个佛偈故事:庙前佛幡随风而动,方丈以此考问众徒。甲徒曰:“风吹幡动!”乙徒曰:“幡何动?分明是你心动!心动才有幡动!”下面的思想与乙徒相近的是:

A、万物皆只有一个道理

B、有理而后有气

C、宇宙便是吾心,吾心即是真理

D、父子君臣,天下之定理也

C

4、孔子主张“克己复礼”“为仁由己”。朱熹对“克己”作如下解释:“克”意为“胜”,“己”指的是“身之私欲”。这种解释:

A、将人性置于天理之上

B、以满足个人欲望为目标

C、完全曲解孔子的本意

D、与孔子的本意不完全一致

C

5、程颢诗云:“闲来无事不从容,睡觉东窗日己红。万物静观皆自得,四时佳兴与人同。道能天地有形外,思入风云变态中。富贵不淫贫贱乐,男儿到此是豪雄。”其体现的主旨是:

A、人类与自然和谐共处

B、人与万事万物皆同理

C、张扬自我的人生态度

D、无为而治的思想理念

B

6、无论是晋代谢氏的家训,还是明清时《朱子格言》处世治家的劝诫,亦或是曾国藩的“八本”“八字”的训导,都不外乎如修身、敬长、勤俭、戒奢、睦里、重教等行为规范,或忠君爱国、孝悌友爱、团结睦邻、奉公守法等约束。这表明“家训”的主旨是

A、强化血缘纽带,维护宗族特权

B、规范家族行为,追求政治平等

C、凝聚家族力量,稳定社会秩序

D、推崇忠孝节义,教导礼义廉耻

D

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

中小学教育资源网站

有大把高质量资料?一线教师?一线教研员?

欢迎加入21世纪教育网教师合作团队!!月薪过万不是梦!!

详情请看:

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

同课章节目录

- 第一单元 中国传统文化主流思想的演变

- 第1课 “百家争鸣”和儒家思想的形成

- 第2课 “罢黜百家 独尊儒术”

- 第3课 宋明理学

- 第4课 明清之际活跃的儒家思想

- 第二单元 西方人文精神的起源及其发展

- 第5课 西方人文主义思想的起源

- 第6课 文艺复兴和宗教改革

- 第7课 启蒙运动

- 第三单元 古代中国的科学技术与文学艺术

- 第8课 古代中国的发明和发现

- 第9课 辉煌灿烂的文学

- 第10课 充满魅力的书画和戏曲艺术

- 第四单元 近代以来世界的科学发展历程

- 第11课 物理学的重大进展

- 第12课 探索生命起源之谜

- 第13课 从蒸汽机到互联网

- 第五单元 近代中国的思想解放潮流

- 第14课 从“师夷长技”到维新变法

- 第15课 三民主义的形成和发展

- 第16课 新文化运动与马克思主义的传播

- 第六单元 20世纪以来中国重大思想理论成果

- 第17课 毛泽东思想

- 第18课 中国特色社会主义理论体系的形成与发展

- 第七单元 现代中国的科技、教育与文学艺术

- 第19课 中华人民共和国成立以来的重大科技成就

- 第20课 “百花齐放”“百家争鸣”

- 第21课 现代中国教育的发展

- 第八单元 19世纪以来的世界文学艺术

- 第22课 文学的繁荣

- 第23课 美术的辉煌

- 第24课 音乐与影视艺术