人教版 高一上学期 语文期末复习自测学案10 Word版含答案

文档属性

| 名称 | 人教版 高一上学期 语文期末复习自测学案10 Word版含答案 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 94.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-09-18 21:46:17 | ||

图片预览

文档简介

人教版 高一上学期 语文期末复习自测学案10

一、论述类文本阅读(本题共3小题,9分)

阅读下面的文字,完成1-3题。

“独立不迁”是屈原人格美的核心。它包含两方面:一是对养育了自己的故乡的热爱与依恋;二是在政治斗争中坚持原则,决不随波逐流。

屈原的一生便是“独立不迁”的最好诠释。他始终坚持自己的“美政”理想,屡遭打击,毫不动摇,正如他在《离骚》中所说的:“虽体解吾犹未变兮,岂余心之可惩!”他也曾打算像战国时代一般士大夫那样周游列国,去寻找了解自己的君主。但是,对于自小生于斯、长于斯的乡土的深挚感情,使屈原不能他迁。回楚都既不可能,远游、求贤又不成,最后,在无可奈何之际,只好身投汨罗,以死来殉自己的祖国和一生为之奋斗的理想。

与“独立不迁”相联系,屈原在诗歌《橘颂》中还提出两条为人的准则:无求与苏世。《橘颂》中说:“深固难徙,廓其无求兮。”一个人胸怀坦荡,不图私利,不干人,不屈己,才能顶天立地,保持独立的人格。《橘颂》又说:“苏世独立,横而不流兮。”必须头脑清醒,是非明辨,才能保持自己的独立而不至于随波逐流。无求与苏世浸透在屈原“独立不迁”的人格里,使之臻于更坚实、更完美的境地。

《渔父》的中心思想也是“独立不迁”。不过这首诗人们多以为伪作。王逸既说是“屈原之所作”,又说是楚人追记屈原与渔父的对话,本来就自相矛盾。但司马迁在《屈原列传》中已采用它的内容作为事实来叙述,因此可以设想,这篇作品的文字虽然不一定出自屈原之手,而渔父与屈原的问答却实有其事。屈原的答话可以作为了解屈原思想的可靠资料。渔父问屈原何以被放逐,他答曰:“举世混浊而我独清,众人皆醉而我独醒,是以见放。”渔父又问他:“举世混浊,何不随其流而扬其波?众人皆醉,何不哺其糟而啜其醨?”他答曰:“宁赴常流而葬乎江鱼腹中,又安能以皓皓之白,而蒙世之温蠖乎?”

渔父和屈原的对话代表了两种不同的人生观。渔父大概是一个逃避现实的隐者,他不满意社会的黑暗,但他的态度是与世推移,随波逐流。屈原则不然,他要保持自己的清高和清醒,不肯同流合污。这当然会陷入孤立,但他不怕孤立,决不会投合世俗而改变自己的态度。正如他所说的“吾不能变心以从俗兮,固将愁苦而终穷”。

“独立不迁”的人格还表现为对正直的追求与维护。屈原批评那种“背绳墨以追曲”的行为,发出“伏清白以死直”的誓言。在《涉江》中,他表示:“苟余心其端直兮,虽僻远之何伤!”

在儒家的典籍中,治水有功却被天帝处死的鲧一直是个反面人物,那么鲧到底犯了什么天条会被天帝处死呢?《山海经》说:洪水滔天,鲧窃帝之息壤以堙洪水,不待帝命;帝令祝融杀鲧于羽郊。原来,鲧的罪行是私自窃取了天帝的息壤去填洪水以拯救人类。这样说来,他简直就是一个普罗米修斯式的英雄。屈原对这样一个英雄深表同情和赞赏,从这可以看出屈原自己人格的崇高。屈原明知自己的结果会和鲧一样悲惨,但是他决不屈己从俗,而始终保持着“独立不迁”的人格,这需要何等的勇气啊!

(选自袁行霈《中国诗歌艺术研究》,有删改)

1.下列关于屈原“独立不迁”人格的表述,不正确的一项是(3分)( )

A.“独立不迁”贯穿于屈原的一生:坚持理想,虽遭打击而不动摇;依恋故土,虽然不被理解却不他迁。

B.屈原“独立不迁”的人格包含对故乡的热爱与依恋以及在政治斗争中坚持原则而决不随波逐流两个方面。

C.无求与苏世浸透在屈原“独立不迁”的人格里,“独立不迁”使屈原的人格臻于更坚实、更完美的境地。

D.“独立不迁”体现了屈原和隐者截然不同的人格:隐者与世推移,随波逐流;屈原决不投合世俗而改变自己。

2.下列对原文有关内容和结构的理解,不正确的一项是(3分)( )

A.屈原认为鲧是一个普罗米修斯式的英雄,因而对他深表同情和赞赏,这也可以让人看出屈原自己崇高的人格。

B.渔父问屈原何以被放逐,屈原的回答体现了他的清高和清醒、不肯同流合污的高尚品质。

C.屈原最后投身汩罗,以死明志,这是因为楚国国君没有理解他,重用他,他的“美政”理想无法实现。

D.全文采用了总分的结构方式,阐述了屈原“独立不迁”人格的丰富内涵,结构谨严。

3.从全文看,下列表述不符合作者观点的一项是(3分)( )

A.文中引王逸和司马迁关于《渔父》相关资料的目的是为了证明渔夫和屈原的对话是真实的,史料价值不可忽视。

B.胸怀坦荡,不图私利,不干人,不屈己,做一个顶天立地、保持独立人格的人,这是屈原的为人准则之一。

C.“虽体解吾犹未变兮,岂余心之可惩”体现了屈原坚持自己的“美政”理想、屡遭打击而毫不动摇的精神。

D.屈原“独立不迁”的人格在《离骚》《橘颂》《涉江》等作品中都得到了体现,如“苏世独立,横而不流兮”等。

二、实用类文本阅读

阅读下面的文字,完4~6题。(12分)

梁启超面面观

①梁启超很欣赏孔子所说的“知者不惑,仁者不忧,勇者不惧”,并以此自励,大智、大仁、大勇的梁启超为后人铭记。

②在近现代学术史上,梁启超的成就和影响都非常大。他留下了1400多万字的著述,在33年的著述生涯中平均每年要写40多万字,他撰写《陶渊明年谱》三日而成,他用一昼夜完成《戴东原先生传》,他最有名的著作《清代学术概论》,本是为别人作序,结果一发而不可收,用15天写成一本6万字的著作……而这一切都是在他自戊戌以后的政治运动无不参与的情况下完成的!梁启超的治学领域极其广泛,他的著作涉及哲学、史学、文学、图书馆学、社会学等诸多学科。在学术研究上,他不动手则已,一动手便有极大的格局放在那里,不管能否成功。他喜于将某一件事物、某一国学术做一个通盘的打算,进行大规模的研究,永不肯安于小就,做一种狭窄专门的精密工作。

③梁启超在《新民说》中把敢于进取冒险作为新国民应具备的品德之一,他一生至少有三次冒险,尤以1916年只身劝广东都督龙济光反袁护国最为惊险——此前梁启超好友汤觉顿前往劝说摇摆不定的龙济光时,竟被龙济光的部下开枪打死。梁启超强压悲愤,冒险出马,与龙济光苦口婆心地谈了十几个钟头,龙济光当时表示心悦诚服,随后龙济光把他手下的军官聚集起来给梁启超开欢迎会,这帮军官个个拖枪带刀,一开始还客客气气,酒过三巡,凶相毕露。梁启超一看耐心说服已无可能,索性豁出去了,对龙济光吼道:“我单人独马,手无寸铁,跑到你千军万马里头,我本来不打算带命回去。我一来为中华民国前途求你们帮忙,二来也因为我是广东人,不愿意广东糜烂,所以我拼着一条命来换广州城里几十万人的安宁,来争全国四万万人的人格。既已到这里,自然是随你们的便,要怎样就怎样!”梁启超滔滔不绝地演说一个多钟头,声音之大就像打雷,一面说一面不停地拍桌子,把桌子上的玻璃杯震得叮当作响,一时举座皆惊,左右皆靡。梁启超这一吼,不仅救了自己一命,也逼着龙济光宣布独立。

④梁启超一生经历过多次大风大浪,但他成不了一个老练的政治家,这与当时的政局有关,也是他的性格使然。他特别看重趣味,曾说:“有人问我,你的人生观拿什么做根底?我便答道‘拿趣味做根底’,凡人必常常生活于趣味之中,生活才有价值。”“我所做的事常常失败——严格的可以说没有一件不失败——然而,我总是一面失败一面做,因为我不但在成功里头感觉趣味,在失败里头也感觉趣味。”梁启超的学问涉及面广,就是因为他兴趣特别广泛。他曾对子女说:“我是学问趣味方面极多的人,我之所以不能专积有成者在此,然而我的生活内容异常丰富,能够永久保持不厌不倦的精神,亦未始不在此。我每历若干时候,趣味转过新方面,便觉得像换个新生命,如朝旭升天,如新荷出水,我自觉这种生活是极可爱的,极有价值的……”

⑤梁启超一生多变,世所共知。他的多变颇遭时人及后人的诟病。有人认为他一生所为学问除文学外都无大价值,不过于初学者有启迪之用,为他学问不能精深而感到惋惜;有人说他政治上“反复无常”——与康有为始合终分,与孙中山合作又对抗,对袁世凯先拥后反。梁启超晚年对自己的学生说,他是有中心思想和一贯主张的,绝不是望风转舵、随风而飘的投机者。郑振铎认为,梁启超最伟大之处,最足以表示他的光明磊落的人格处便是他的“善变”,他的“屡变”。他的变不过是变化的方法而已,他的宗旨、他的目的并未变,那就是爱国。

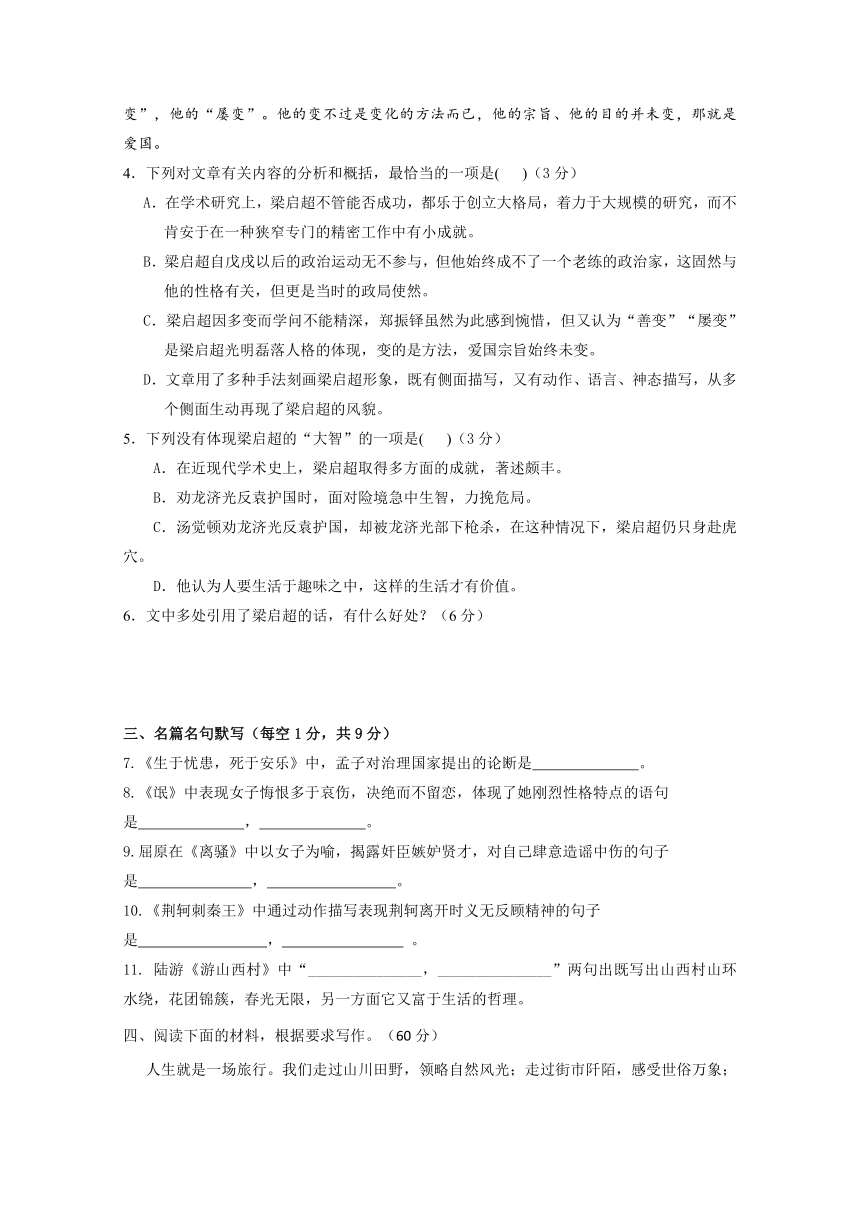

4.下列对文章有关内容的分析和概括,最恰当的一项是( )(3分)

A.在学术研究上,梁启超不管能否成功,都乐于创立大格局,着力于大规模的研究,而不肯安于在一种狭窄专门的精密工作中有小成就。

B.梁启超自戊戌以后的政治运动无不参与,但他始终成不了一个老练的政治家,这固然与他的性格有关,但更是当时的政局使然。

C.梁启超因多变而学问不能精深,郑振铎虽然为此感到惋惜,但又认为“善变”“屡变”是梁启超光明磊落人格的体现,变的是方法,爱国宗旨始终未变。

D.文章用了多种手法刻画梁启超形象,既有侧面描写,又有动作、语言、神态描写,从多个侧面生动再现了梁启超的风貌。

5.下列没有体现梁启超的“大智”的一项是( )(3分)

A.在近现代学术史上,梁启超取得多方面的成就,著述颇丰。

B.劝龙济光反袁护国时,面对险境急中生智,力挽危局。

C.汤觉顿劝龙济光反袁护国,却被龙济光部下枪杀,在这种情况下,梁启超仍只身赴虎穴。

D.他认为人要生活于趣味之中,这样的生活才有价值。

6.文中多处引用了梁启超的话,有什么好处?(6分)

三、名篇名句默写(每空1分,共9分)

7.《生于忧患,死于安乐》中,孟子对治理国家提出的论断是 。

8.《氓》中表现女子悔恨多于哀伤,决绝而不留恋,体现了她刚烈性格特点的语句是 , 。

9.屈原在《离骚》中以女子为喻,揭露奸臣嫉妒贤才,对自己肆意造谣中伤的句子是 , 。

10.《荆轲刺秦王》中通过动作描写表现荆轲离开时义无反顾精神的句子是 , 。

11. 陆游《游山西村》中“_______________,_______________”两句出既写出山西村山环水绕,花团锦簇,春光无限,另一方面它又富于生活的哲理。

四、阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

人生就是一场旅行。我们走过山川田野,领略自然风光;走过街市阡陌,感受世俗万象;走过任性自我,磨砺青春锋芒;走过困惑迷惘,把握前进方向......

请以“走过,才明白”为题,写一篇记叙文。

要求:(1)立意自定;(2)不要套作,不得抄袭,不少于800字。

参考答案

(一)

答案C 偷换概念,原文第三段是说“无求与苏世”使独立不迁臻于更坚实更完美的境地。

答案A “认为鲧是一个普罗米修斯式的英雄”错,从文章最后一段可知,这是作者的观点。

答案A “证明渔夫和屈原对话是真实的”错误,文中引材料的目的是为了阐释屈原独立不迁的人格。

(二)

答案A

解析:B项,梁启超始终成不了一个老练的政治家,原文说“这与当时的政局有关,也是他的性格使然”,选项中将政局的影响夸大了。C项,为梁启超因多变而学问不能精深感到惋惜的不是郑振铎,而是“有人”,张冠李戴。D项,原文中没有神态描写。

答案C

解析:C项,汤觉顿劝龙济光反袁护国,却被龙济光部下枪杀,在这种情况下,梁启超仍只身赴虎穴,这一行动不仅体现出他的大勇,也体现出他的大仁。

答案:①文中所引用的梁启超的话表现了梁启超勇敢无畏、重人生趣味的特点②有助于读者从多个角度了解梁启超的精神特质③使传记的内容更加真实可信。

解析:本题考查赏析作品内涵的能力。文中多处引用梁启超的话,其目的是表现梁启超的性格特点,有助于读者从不同的角度理解梁启超的精神特质,同时也使传记的内容真实可信。

(三)

7、然后知生于忧患而死于安乐也。

8、反是不思,亦已焉哉。

9、众女嫉余之蛾眉兮,谣诼谓余以善淫。

10、于是荆轲遂就车而去,终已不顾。

11、山重水复疑无路,柳暗花明又一村。

四、范文:

走过,才明白

那一夜雨过,伫立窗前,欣欣向荣的花叶、树叶、草叶静谧遮蔽一切,寻不到半丝半缕风雨残迹,倒是参差新叶生长的绿嫩,醒目得让人兴奋,花朵下、树梢上、草根间……才明白,没有一片叶子在敷衍地生长,哪怕阳光遗漏。人的成长,如叶子生长,没有敷衍,哪怕老天遗忘。

如果老天真会遗忘,他肯定是被遗忘的其中一个,如果人最不能缺的养料是父母的关爱,那么他肯定是老天遗忘得最彻底的一个。

他的父母,是小区出名,并在街道上挂名的“人物”。父母给他的遗传,有一半是遗憾,出生时,医生就对他爷爷说,他的脑瘫,很大可能因为父母吸烟、酗酒。

他从小就随爷爷一起长大,爷爷是想让他离开了让他痛苦的人,可能就会没痛苦。然而,磨难数量和是他年年递增的岁数成正比的。

行走对于平常人,只是平常不过的事,他却困难重重。脑瘫导致他双下肢痉挛,只能足尖着地,吃力的挪动双腿,步态呈剪刀状。

他和爷爷常在小区里散步。我们和他的爷爷都希望看到他,稳稳的走几步。每一次遇到,我都递一个牛奶或苹果给他,他坚强的眼神会流露出真诚的谢意。

天有不测风云,那一天,出门散步,就遇到下雨。他加快几步,一个跄踉,重重的摔在地上,爷爷赶紧去拉,脚一滑,也摔倒在地上。

他哭得很伤心,他不是为自已,而是心疼爷爷。那一刻,他像一片叶子很渺小,老天无视,雨越下越大,裹挟着打在他坚毅的脸上,直到分不清泪水和雨水。

他和爷爷都努力的挣扎,想站起来去掺扶起对方。他没有爷爷摔得重,爷爷怕压着他,在摔下来的时候,失去保护自已最好的支撑点。看着他艰难地站起,爷爷笑了,笑得像雨中的芭蕉树,把雨当成冲刷尘土的净水。

那一夜,雨特别大,我们都仿佛看到他在雨中飞快的奔跑。

经年才懂,相对于成长,生命中的坎坷挫折只是微乎其微,不必挂怀;生活中的侘傺悲酸只是微不足道,何需挂齿。

走过,才明白,没有一段时间是敷衍地成长,你若盛开,清风自来,在花朵下、树梢上、草根间……

一、论述类文本阅读(本题共3小题,9分)

阅读下面的文字,完成1-3题。

“独立不迁”是屈原人格美的核心。它包含两方面:一是对养育了自己的故乡的热爱与依恋;二是在政治斗争中坚持原则,决不随波逐流。

屈原的一生便是“独立不迁”的最好诠释。他始终坚持自己的“美政”理想,屡遭打击,毫不动摇,正如他在《离骚》中所说的:“虽体解吾犹未变兮,岂余心之可惩!”他也曾打算像战国时代一般士大夫那样周游列国,去寻找了解自己的君主。但是,对于自小生于斯、长于斯的乡土的深挚感情,使屈原不能他迁。回楚都既不可能,远游、求贤又不成,最后,在无可奈何之际,只好身投汨罗,以死来殉自己的祖国和一生为之奋斗的理想。

与“独立不迁”相联系,屈原在诗歌《橘颂》中还提出两条为人的准则:无求与苏世。《橘颂》中说:“深固难徙,廓其无求兮。”一个人胸怀坦荡,不图私利,不干人,不屈己,才能顶天立地,保持独立的人格。《橘颂》又说:“苏世独立,横而不流兮。”必须头脑清醒,是非明辨,才能保持自己的独立而不至于随波逐流。无求与苏世浸透在屈原“独立不迁”的人格里,使之臻于更坚实、更完美的境地。

《渔父》的中心思想也是“独立不迁”。不过这首诗人们多以为伪作。王逸既说是“屈原之所作”,又说是楚人追记屈原与渔父的对话,本来就自相矛盾。但司马迁在《屈原列传》中已采用它的内容作为事实来叙述,因此可以设想,这篇作品的文字虽然不一定出自屈原之手,而渔父与屈原的问答却实有其事。屈原的答话可以作为了解屈原思想的可靠资料。渔父问屈原何以被放逐,他答曰:“举世混浊而我独清,众人皆醉而我独醒,是以见放。”渔父又问他:“举世混浊,何不随其流而扬其波?众人皆醉,何不哺其糟而啜其醨?”他答曰:“宁赴常流而葬乎江鱼腹中,又安能以皓皓之白,而蒙世之温蠖乎?”

渔父和屈原的对话代表了两种不同的人生观。渔父大概是一个逃避现实的隐者,他不满意社会的黑暗,但他的态度是与世推移,随波逐流。屈原则不然,他要保持自己的清高和清醒,不肯同流合污。这当然会陷入孤立,但他不怕孤立,决不会投合世俗而改变自己的态度。正如他所说的“吾不能变心以从俗兮,固将愁苦而终穷”。

“独立不迁”的人格还表现为对正直的追求与维护。屈原批评那种“背绳墨以追曲”的行为,发出“伏清白以死直”的誓言。在《涉江》中,他表示:“苟余心其端直兮,虽僻远之何伤!”

在儒家的典籍中,治水有功却被天帝处死的鲧一直是个反面人物,那么鲧到底犯了什么天条会被天帝处死呢?《山海经》说:洪水滔天,鲧窃帝之息壤以堙洪水,不待帝命;帝令祝融杀鲧于羽郊。原来,鲧的罪行是私自窃取了天帝的息壤去填洪水以拯救人类。这样说来,他简直就是一个普罗米修斯式的英雄。屈原对这样一个英雄深表同情和赞赏,从这可以看出屈原自己人格的崇高。屈原明知自己的结果会和鲧一样悲惨,但是他决不屈己从俗,而始终保持着“独立不迁”的人格,这需要何等的勇气啊!

(选自袁行霈《中国诗歌艺术研究》,有删改)

1.下列关于屈原“独立不迁”人格的表述,不正确的一项是(3分)( )

A.“独立不迁”贯穿于屈原的一生:坚持理想,虽遭打击而不动摇;依恋故土,虽然不被理解却不他迁。

B.屈原“独立不迁”的人格包含对故乡的热爱与依恋以及在政治斗争中坚持原则而决不随波逐流两个方面。

C.无求与苏世浸透在屈原“独立不迁”的人格里,“独立不迁”使屈原的人格臻于更坚实、更完美的境地。

D.“独立不迁”体现了屈原和隐者截然不同的人格:隐者与世推移,随波逐流;屈原决不投合世俗而改变自己。

2.下列对原文有关内容和结构的理解,不正确的一项是(3分)( )

A.屈原认为鲧是一个普罗米修斯式的英雄,因而对他深表同情和赞赏,这也可以让人看出屈原自己崇高的人格。

B.渔父问屈原何以被放逐,屈原的回答体现了他的清高和清醒、不肯同流合污的高尚品质。

C.屈原最后投身汩罗,以死明志,这是因为楚国国君没有理解他,重用他,他的“美政”理想无法实现。

D.全文采用了总分的结构方式,阐述了屈原“独立不迁”人格的丰富内涵,结构谨严。

3.从全文看,下列表述不符合作者观点的一项是(3分)( )

A.文中引王逸和司马迁关于《渔父》相关资料的目的是为了证明渔夫和屈原的对话是真实的,史料价值不可忽视。

B.胸怀坦荡,不图私利,不干人,不屈己,做一个顶天立地、保持独立人格的人,这是屈原的为人准则之一。

C.“虽体解吾犹未变兮,岂余心之可惩”体现了屈原坚持自己的“美政”理想、屡遭打击而毫不动摇的精神。

D.屈原“独立不迁”的人格在《离骚》《橘颂》《涉江》等作品中都得到了体现,如“苏世独立,横而不流兮”等。

二、实用类文本阅读

阅读下面的文字,完4~6题。(12分)

梁启超面面观

①梁启超很欣赏孔子所说的“知者不惑,仁者不忧,勇者不惧”,并以此自励,大智、大仁、大勇的梁启超为后人铭记。

②在近现代学术史上,梁启超的成就和影响都非常大。他留下了1400多万字的著述,在33年的著述生涯中平均每年要写40多万字,他撰写《陶渊明年谱》三日而成,他用一昼夜完成《戴东原先生传》,他最有名的著作《清代学术概论》,本是为别人作序,结果一发而不可收,用15天写成一本6万字的著作……而这一切都是在他自戊戌以后的政治运动无不参与的情况下完成的!梁启超的治学领域极其广泛,他的著作涉及哲学、史学、文学、图书馆学、社会学等诸多学科。在学术研究上,他不动手则已,一动手便有极大的格局放在那里,不管能否成功。他喜于将某一件事物、某一国学术做一个通盘的打算,进行大规模的研究,永不肯安于小就,做一种狭窄专门的精密工作。

③梁启超在《新民说》中把敢于进取冒险作为新国民应具备的品德之一,他一生至少有三次冒险,尤以1916年只身劝广东都督龙济光反袁护国最为惊险——此前梁启超好友汤觉顿前往劝说摇摆不定的龙济光时,竟被龙济光的部下开枪打死。梁启超强压悲愤,冒险出马,与龙济光苦口婆心地谈了十几个钟头,龙济光当时表示心悦诚服,随后龙济光把他手下的军官聚集起来给梁启超开欢迎会,这帮军官个个拖枪带刀,一开始还客客气气,酒过三巡,凶相毕露。梁启超一看耐心说服已无可能,索性豁出去了,对龙济光吼道:“我单人独马,手无寸铁,跑到你千军万马里头,我本来不打算带命回去。我一来为中华民国前途求你们帮忙,二来也因为我是广东人,不愿意广东糜烂,所以我拼着一条命来换广州城里几十万人的安宁,来争全国四万万人的人格。既已到这里,自然是随你们的便,要怎样就怎样!”梁启超滔滔不绝地演说一个多钟头,声音之大就像打雷,一面说一面不停地拍桌子,把桌子上的玻璃杯震得叮当作响,一时举座皆惊,左右皆靡。梁启超这一吼,不仅救了自己一命,也逼着龙济光宣布独立。

④梁启超一生经历过多次大风大浪,但他成不了一个老练的政治家,这与当时的政局有关,也是他的性格使然。他特别看重趣味,曾说:“有人问我,你的人生观拿什么做根底?我便答道‘拿趣味做根底’,凡人必常常生活于趣味之中,生活才有价值。”“我所做的事常常失败——严格的可以说没有一件不失败——然而,我总是一面失败一面做,因为我不但在成功里头感觉趣味,在失败里头也感觉趣味。”梁启超的学问涉及面广,就是因为他兴趣特别广泛。他曾对子女说:“我是学问趣味方面极多的人,我之所以不能专积有成者在此,然而我的生活内容异常丰富,能够永久保持不厌不倦的精神,亦未始不在此。我每历若干时候,趣味转过新方面,便觉得像换个新生命,如朝旭升天,如新荷出水,我自觉这种生活是极可爱的,极有价值的……”

⑤梁启超一生多变,世所共知。他的多变颇遭时人及后人的诟病。有人认为他一生所为学问除文学外都无大价值,不过于初学者有启迪之用,为他学问不能精深而感到惋惜;有人说他政治上“反复无常”——与康有为始合终分,与孙中山合作又对抗,对袁世凯先拥后反。梁启超晚年对自己的学生说,他是有中心思想和一贯主张的,绝不是望风转舵、随风而飘的投机者。郑振铎认为,梁启超最伟大之处,最足以表示他的光明磊落的人格处便是他的“善变”,他的“屡变”。他的变不过是变化的方法而已,他的宗旨、他的目的并未变,那就是爱国。

4.下列对文章有关内容的分析和概括,最恰当的一项是( )(3分)

A.在学术研究上,梁启超不管能否成功,都乐于创立大格局,着力于大规模的研究,而不肯安于在一种狭窄专门的精密工作中有小成就。

B.梁启超自戊戌以后的政治运动无不参与,但他始终成不了一个老练的政治家,这固然与他的性格有关,但更是当时的政局使然。

C.梁启超因多变而学问不能精深,郑振铎虽然为此感到惋惜,但又认为“善变”“屡变”是梁启超光明磊落人格的体现,变的是方法,爱国宗旨始终未变。

D.文章用了多种手法刻画梁启超形象,既有侧面描写,又有动作、语言、神态描写,从多个侧面生动再现了梁启超的风貌。

5.下列没有体现梁启超的“大智”的一项是( )(3分)

A.在近现代学术史上,梁启超取得多方面的成就,著述颇丰。

B.劝龙济光反袁护国时,面对险境急中生智,力挽危局。

C.汤觉顿劝龙济光反袁护国,却被龙济光部下枪杀,在这种情况下,梁启超仍只身赴虎穴。

D.他认为人要生活于趣味之中,这样的生活才有价值。

6.文中多处引用了梁启超的话,有什么好处?(6分)

三、名篇名句默写(每空1分,共9分)

7.《生于忧患,死于安乐》中,孟子对治理国家提出的论断是 。

8.《氓》中表现女子悔恨多于哀伤,决绝而不留恋,体现了她刚烈性格特点的语句是 , 。

9.屈原在《离骚》中以女子为喻,揭露奸臣嫉妒贤才,对自己肆意造谣中伤的句子是 , 。

10.《荆轲刺秦王》中通过动作描写表现荆轲离开时义无反顾精神的句子是 , 。

11. 陆游《游山西村》中“_______________,_______________”两句出既写出山西村山环水绕,花团锦簇,春光无限,另一方面它又富于生活的哲理。

四、阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

人生就是一场旅行。我们走过山川田野,领略自然风光;走过街市阡陌,感受世俗万象;走过任性自我,磨砺青春锋芒;走过困惑迷惘,把握前进方向......

请以“走过,才明白”为题,写一篇记叙文。

要求:(1)立意自定;(2)不要套作,不得抄袭,不少于800字。

参考答案

(一)

答案C 偷换概念,原文第三段是说“无求与苏世”使独立不迁臻于更坚实更完美的境地。

答案A “认为鲧是一个普罗米修斯式的英雄”错,从文章最后一段可知,这是作者的观点。

答案A “证明渔夫和屈原对话是真实的”错误,文中引材料的目的是为了阐释屈原独立不迁的人格。

(二)

答案A

解析:B项,梁启超始终成不了一个老练的政治家,原文说“这与当时的政局有关,也是他的性格使然”,选项中将政局的影响夸大了。C项,为梁启超因多变而学问不能精深感到惋惜的不是郑振铎,而是“有人”,张冠李戴。D项,原文中没有神态描写。

答案C

解析:C项,汤觉顿劝龙济光反袁护国,却被龙济光部下枪杀,在这种情况下,梁启超仍只身赴虎穴,这一行动不仅体现出他的大勇,也体现出他的大仁。

答案:①文中所引用的梁启超的话表现了梁启超勇敢无畏、重人生趣味的特点②有助于读者从多个角度了解梁启超的精神特质③使传记的内容更加真实可信。

解析:本题考查赏析作品内涵的能力。文中多处引用梁启超的话,其目的是表现梁启超的性格特点,有助于读者从不同的角度理解梁启超的精神特质,同时也使传记的内容真实可信。

(三)

7、然后知生于忧患而死于安乐也。

8、反是不思,亦已焉哉。

9、众女嫉余之蛾眉兮,谣诼谓余以善淫。

10、于是荆轲遂就车而去,终已不顾。

11、山重水复疑无路,柳暗花明又一村。

四、范文:

走过,才明白

那一夜雨过,伫立窗前,欣欣向荣的花叶、树叶、草叶静谧遮蔽一切,寻不到半丝半缕风雨残迹,倒是参差新叶生长的绿嫩,醒目得让人兴奋,花朵下、树梢上、草根间……才明白,没有一片叶子在敷衍地生长,哪怕阳光遗漏。人的成长,如叶子生长,没有敷衍,哪怕老天遗忘。

如果老天真会遗忘,他肯定是被遗忘的其中一个,如果人最不能缺的养料是父母的关爱,那么他肯定是老天遗忘得最彻底的一个。

他的父母,是小区出名,并在街道上挂名的“人物”。父母给他的遗传,有一半是遗憾,出生时,医生就对他爷爷说,他的脑瘫,很大可能因为父母吸烟、酗酒。

他从小就随爷爷一起长大,爷爷是想让他离开了让他痛苦的人,可能就会没痛苦。然而,磨难数量和是他年年递增的岁数成正比的。

行走对于平常人,只是平常不过的事,他却困难重重。脑瘫导致他双下肢痉挛,只能足尖着地,吃力的挪动双腿,步态呈剪刀状。

他和爷爷常在小区里散步。我们和他的爷爷都希望看到他,稳稳的走几步。每一次遇到,我都递一个牛奶或苹果给他,他坚强的眼神会流露出真诚的谢意。

天有不测风云,那一天,出门散步,就遇到下雨。他加快几步,一个跄踉,重重的摔在地上,爷爷赶紧去拉,脚一滑,也摔倒在地上。

他哭得很伤心,他不是为自已,而是心疼爷爷。那一刻,他像一片叶子很渺小,老天无视,雨越下越大,裹挟着打在他坚毅的脸上,直到分不清泪水和雨水。

他和爷爷都努力的挣扎,想站起来去掺扶起对方。他没有爷爷摔得重,爷爷怕压着他,在摔下来的时候,失去保护自已最好的支撑点。看着他艰难地站起,爷爷笑了,笑得像雨中的芭蕉树,把雨当成冲刷尘土的净水。

那一夜,雨特别大,我们都仿佛看到他在雨中飞快的奔跑。

经年才懂,相对于成长,生命中的坎坷挫折只是微乎其微,不必挂怀;生活中的侘傺悲酸只是微不足道,何需挂齿。

走过,才明白,没有一段时间是敷衍地成长,你若盛开,清风自来,在花朵下、树梢上、草根间……

同课章节目录