沪粤版八年级物理上册 第3章 4.1阶段性测试卷(有答案 解析)

文档属性

| 名称 | 沪粤版八年级物理上册 第3章 4.1阶段性测试卷(有答案 解析) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 438.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪粤版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2020-09-20 09:38:52 | ||

图片预览

文档简介

第三章+4.1阶段性测试卷

一、单选题

1.下列有关光现象的说法中错误的是( )

A.“举杯邀明月,对影成三人”中的“影”是光的直线传播形成的

B.根据光路可逆性,从水中看岸上的物体看到的是变低了的虚像

C.根据光的反射定律,反射角变化的大小和入射角变化的大小是相等的

D.当物距u和凸透镜的焦距f满足2f>u>f时,屏上成倒立放大的实像

2.关于光现象,下列说法正确的是( )

A.开凿隧道时用激光束引导掘进机,利用了光的直线传播

B.验钞机利用红外线辨别钞票的真伪

C.小孔所成的像一定是缩小的实像

D.臭氧层能吸收绝大部分来自于太阳的红外线

3.下列说法正确的是

A.镜面反射遵循光的反射定律,漫反射不遵循光的反射定律

B.光从水中经平静的水面斜射向空气,入射角大于折射角

C.光的色散现象说明白光是由各种色光混合而成的

D.两个波峰或波谷之间的距离是一个波长

4.某透镜焦距在10-20厘米之间,当物体在离透镜25厘米时所成的像一定是( )

A.缩小的像

B.放大的像

C.正立的像

D.倒立的像

5.凸透镜的焦距是12cm,将物体放在主轴上距透镜焦点7cm处,物体所成的像是(

)

A.倒立、缩小的实像

B.倒立、放大的实像

C.正立、放大的实像

D.正立、等大的虚像

6.小红同学利用爷爷不用了的老花眼镜的一片镜片做凸透镜成像实验,肯定不能得到( )

A.放大的实像

B.倒立的虚像

C.倒立的实像

D.放大的虚像

7.一个物体放在凸透镜前20cm处时,在透镜另一侧光屏上找到一个清晰的等大的像,现将物体移动至凸透镜前15cm处时,移动光屏能找到

A.倒立缩小的实像

B.倒立放大的实像

C.倒立放大的虚像

D.正立放大的虚像

8.图是小强用手机、透镜和纸盒自制简易“投影仪”,它能将手机上的画面放大投射到白墙上。下列说法不正确的是( )

A.手机屏幕到透镜的距离应在透镜的一倍焦距和二倍焦距之间

B.白墙上呈现的是手机画面倒立、放大的实像

C.若用不透明的硬纸板遮住透镜的一部分,白墙上的画面将不再完整

D.从各个角度都能清楚的看到白墙上的像,是因为白墙对照射到其上面的光产生漫反射

9.平面镜、凸透镜、凹透镜、三棱镜四种光学元件的作用:①都能改变光的传播方向;②只有平面镜能成虚像;③凸透镜既能成实像也能成虚像;④只有凹透镜能矫正视力;⑤利用三棱镜能研究光的色散。下列选项中,完全正确的是

A.①②③

B.①④⑤

C.③④⑤

D.①③⑤

10.如图是平行于主光轴的光通过凸透镜的光路图,将高度为h的发光柱,置于A点且垂直于主光轴,将光屏放在透镜

A.左侧适当位第,光屏上会看到一个高度大于h的像

B.左侧适当位置,光屏上会看到一个高度小于h的像

C.右侧适当位置,光屏上会看到一个高度大于h的像

D.右侧适当位置,光屏上会看到一个高度小于h的像

11.在做“凸透镜成像的规律”实验时,某实验小组所描绘的图象如图所示。图中A、B、C三点分别与蜡烛在光具座上移动过程中的三个位置相对应。下列说法正确的是( )

A.凸透镜的焦距是

20cm

B.照相机是利用

A

点的成像原理制成的

C.蜡烛在

C

点时成倒立、缩小的实像

D.将蜡烛从

C

移到

A

的过程中,所成像逐渐变小

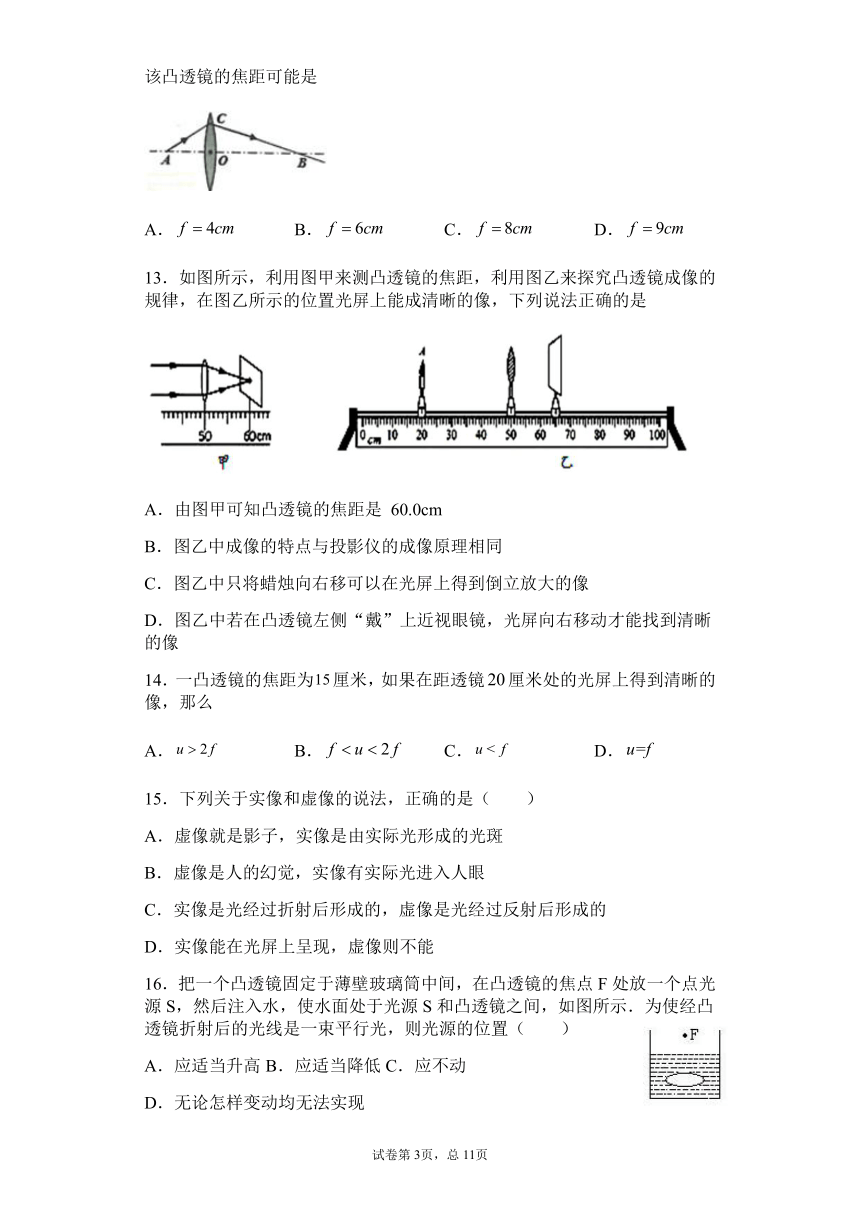

12.如图所示,为入射光线,为折射光线。且。已知。该凸透镜的焦距可能是

A.

B.

C.

D.

13.如图所示,利用图甲来测凸透镜的焦距,利用图乙来探究凸透镜成像的规律,在图乙所示的位置光屏上能成清晰的像,下列说法正确的是

A.由图甲可知凸透镜的焦距是

60.0cm

B.图乙中成像的特点与投影仪的成像原理相同

C.图乙中只将蜡烛向右移可以在光屏上得到倒立放大的像

D.图乙中若在凸透镜左侧“戴”上近视眼镜,光屏向右移动才能找到清晰的像

14.一凸透镜的焦距为厘米,如果在距透镜厘米处的光屏上得到清晰的像,那么

A.

B.

C.

D.

15.下列关于实像和虚像的说法,正确的是( )

A.虚像就是影子,实像是由实际光形成的光斑

B.虚像是人的幻觉,实像有实际光进入人眼

C.实像是光经过折射后形成的,虚像是光经过反射后形成的

D.实像能在光屏上呈现,虚像则不能

16.把一个凸透镜固定于薄壁玻璃筒中间,在凸透镜的焦点F处放一个点光源S,然后注入水,使水面处于光源S和凸透镜之间,如图所示.为使经凸透镜折射后的光线是一束平行光,则光源的位置( )

A.应适当升高

B.应适当降低C.应不动

D.无论怎样变动均无法实现

17.下列有关光学知识说法错误的是( )

A.在岸上看到水中的白云是光的折射现象

B.红、绿、蓝叫做光的三基色

C.小孔成像中像的大小与小孔到光屏的距离有关

D.烛焰在凸透镜的主光轴上,从1.2f处移动到3.9f处,移动过程中实像是逐渐变小的

18.下列关于光现象的说法,正确的是( )

A.2018开年第一天文大戏“超级红月亮”是因为红光在大气层发生了折射形成的

B.在“小孔成像”的实验中,离小孔越近的物体所成的像一定越大

C.蜡烛经凸透镜成实像时,当蜡烛靠近透镜,像也一定靠近透镜

D.平面镜成像的大小与物体到平面镜的距离有关

19.小宇在透明的玻璃板上用黑色画笔画了个手表盘,如图甲所示.把这个玻璃板放在凸透镜的左侧位置,并用平行光源对着玻璃板上的表盘照射,如图乙所示,移动光屏直到在屏上成清晰像为止,此时表盘在光屏上所成的像是下图中的

A.

B.

C.

D.

20.如图是关于透镜的几种光路图,正确的是( )

A.

B.

C.

D.

21.下列说法中正确的是

A.凸透镜只对平行光有会聚作用

B.凸透镜成的像都是实像

C.一束太阳光可以通过三棱镜分解为不同的色光

D.人离平面镜越远,人在平面镜中所成的像就越小

22.用手机摄像头扫描二维码(如图)可快速登录网页,访问网络数据.当手机扫描二维码时( )

A.摄像头相当于凸透镜

B.二维码位于摄像头的一倍焦距以内

C.二维码是光源

D.摄像头成的像是虚像

23.有一支温度计,刻度均匀但读数不准。它在冰水混合物中的示数为4℃,在沸水中的示数为94℃,若一烧杯中水的实际温度是22℃,则用这支温度计测得该烧杯中水的温度是( )

A.18℃

B.20℃

C.22℃

D.23.8℃

24.在寒冷的北方,池塘的冰面上气温为,冰层下仍有水。在下述的几个位置,温度为的是( )

A.冰层上表面

B.除了冰层上表面以外的冰

C.冰层的下表面

D.不存在的地方,全部为以下

二、多选题

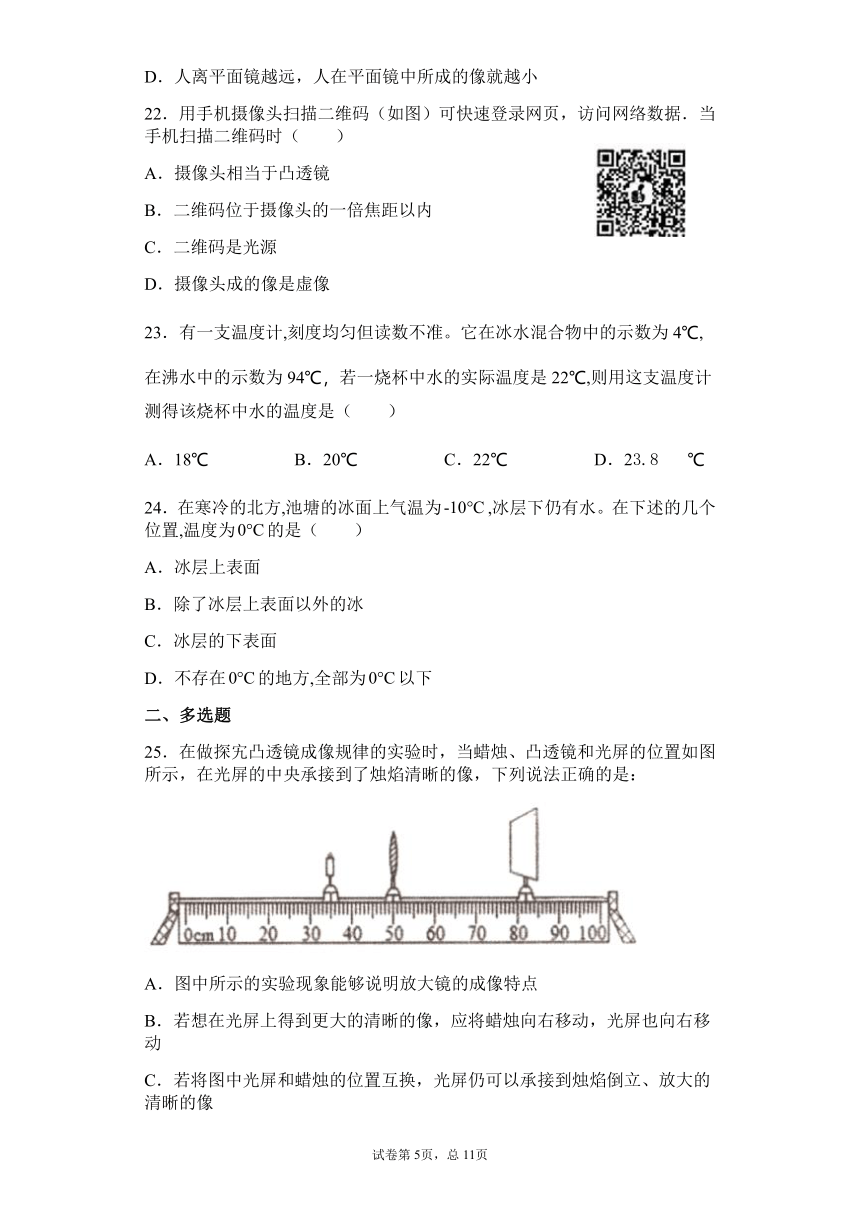

25.在做探宄凸透镜成像规律的实验时,当蜡烛、凸透镜和光屏的位置如图所示,在光屏的中央承接到了烛焰清晰的像,下列说法正确的是:

A.图中所示的实验现象能够说明放大镜的成像特点

B.若想在光屏上得到更大的清晰的像,应将蜡烛向右移动,光屏也向右移动

C.若将图中光屏和蜡烛的位置互换,光屏仍可以承接到烛焰倒立、放大的清晰的像

D.若将蜡烛放在光具座10cm刻线处,移动光屏可以承接到烛焰倒立、缩小的清晰的像

26.做凸透镜成像实验,当蜡烛距透镜15cm时,在光屏上成放大的像,则下列说法正确的是

A.蜡烛距透镜45cm时,一定成缩小的实像

B.蜡烛距透镜20cm时,一定成放大的实像

C.蜡烛距透镜18cm时,可能成放大的实像

D.蜡烛距透镜6cm时,一定成放大的虚像

27.在“探究凸透镜成像规律”的实验中,将蜡烛放在凸透镜前某一位置时,恰好在凸透镜后20cm处的光屏上出现一个与该烛焰等大德像,下列判断正确的是

A.该凸透镜的焦距是10cm

B.该凸透镜的焦距是20cm

C.当物距是15cm时,成放大的像,投影仪就是根据这一原理制成的

D.当物体从距凸透镜处远离透镜移动时,所成的像逐渐变小

28.在用一凸透镜研究其成像的规律时,某同学得到的部分实验信息如下表所示。根据表中信息判定下列说法正确的是

实验次序

1

2

3

4

5

物距u/cm

50

40

30

25

20

像距v/cm

22

24

30

38

60

A.该凸透镜的焦距是15cm

B.当时,凸透镜成放大的像,放大镜就是根据这一原理制成的

C.当时,凸透镜成缩小的像,照相相机就是根据这一原理制成

D.若把物体从距凸透镜22cm处向距凸透镜32cm处滑动,像会逐渐变小

29.置于凸透镜主轴上的物体,若由6倍焦距处向2倍焦距处移动,在移动的过程中(

)

A.所成的像逐渐变大

B.所成的像逐渐变小

C.像到透镜的距离逐渐变大

D.像到透镜的距离逐渐变小

30.下面是对日常生活中一些物理量的估计,其中最接近实际的是(

)

A.正常成年人的鞋子的长度约为42cm

B.初中物理课本的长度约为0.26m

C.人体的正常体温约36.5?C

D.一个普通鸡蛋的质量约为0.6kg

31.两支合格的温度计,玻璃泡内水银量相等,但内径粗细不同,同时测量同一杯热水的温度,则(

)

A.内径细的温度计示数大

B.两支温度计示数相同

C.内径细的温度计水银上升高度大

D.两支温度计水银上升高度相同

三、填空题

32.在“探究凸透镜成像规律”的实验,所用凸透镜的焦距为10cm,实验中凸透镜的位置固定。当光屏在1.5倍焦距时,屏上有像。你认为光屏的位置至少移动_____cm时,就会出现任意移动蜡烛屏上都无像的现象。

33.如图为一段物理创新实验视频的截图:图甲为原图,图乙为隔着空茶杯看此图片,图丙为隔着装满水的茶杯看此图片,茶杯到图片的距离相同。产生图丙情形是因为光发生折射形成_________(选填“正立”或“倒立”)放大的像。若要使像缩小一些应将茶杯适当_________(选填“靠近”或“远离”)此图片。

34.2018年1月31日,天空中上演月全食大戏,我国大部分地区都能欣赏到一轮“红月亮”高悬夜空的迷人景象,月食发生时,月面并不会完全看不见,而是呈现暗淡的红铜色,原因是因阳光穿过地球周边的大气层时,部分的红色光被大气_____(选填“反射”或“折射”)至影子区内照射月面,形成“红月面现象”.小明走近实验楼的自动感应玻璃门时,门自动平移打开,则他在玻璃门中的像将_____(填“随”或“不随”)门平移.

35.像的成因有三个:直线传播成像、反射成像和折射成像,所成的像有实像和虚像两种。下面列出了部分成像实例:①针孔照相机内所成的像,②在潜望镜中看到的景物的像,③放大镜中看到的物体的像,④幻灯机屏幕上的像,⑤汽车观后镜中的像。以下说法中:

属于实像的是_____; 属于虚像的是_____;

属于折射成像的是_____;属于反射成像的是_____。

36.一位年轻护士在忙碌中用同一支体温计连续测了甲、乙、丙三人的体温,只是测甲前把体温计用力甩几下,测得体温是37.2,中途没有将水银甩回玻璃泡,结果乙、丙的体温读数均为37.8,问三人的体温真实值应为甲______,乙______,丙______。

37.常用温度计是利用液体的_______的性质制成的,图甲中体温计的示数是____℃.由于水银液柱较细难以读数,因此体温计做成外有凸起的弧形玻璃面,横截面如图乙所示,这是利用凸透镜成_____(选填“正立”“倒立”)放大的_____(选填“实”“虚”)像的原理。

四、实验题

38.小明在用焦距为10cm的凸透镜来探究成像规律的实验中。

(1)如图所示,将蜡烛、凸透镜、光屏依次放在光具座上。点燃蜡烛后,调节凸透镜和光屏的高度,使它们的中心与烛焰中心大致在同一高度。其目的是使像成在____________。

(2)当烛焰距凸透镜15cm时,移动光屏,可在光屏上得到一个清晰的倒立、_________(选填“放大”或“缩小”)的实像。

(3)接着小明用不透光的纸板遮挡住凸透镜的上半边,然后前后移动光屏,他

_________(填“能”或“不能”)在光屏上看到完整的像.

(4)在实验过程中,小明发现凸透镜成放大实像和缩小实像的分界点是_________;凸透镜成实像和虚像的分界点是_________

(5)把图中的凸透镜看作眼睛的晶状体,光屏看作视网膜。给“眼睛”戴上远视眼镜时烛焰在“视网膜”上成一清晰的像。若取下远视眼镜,为使光屏上得到清晰的像,应将光屏___________(选填“远离”或“靠近”)透镜。

(6)实验过程中,由于蜡烛燃烧变短,使烛焰的像成在了光屏中心的上方,要使像重新成在光屏的中心,如果只调凸透镜,应将凸透镜向_______调。调好后,烛焰中心在凸透镜_________(选填“主光轴的上方”、“主光轴的下方”或“主光轴上”)。

39.小明在“探究凸透镜成像规律”的实验中,所用凸透镜的焦距为15cm。

(1)如图甲所示,移动光屏找到清晰的蜡烛的像,这个像是图乙中的________,利用此原理可以制成________。(选填“照相机”、“幻灯片”、“放大镜”)

(2)小明把蜡烛依次放在A、B位置,在坐标纸上记录了光屏上像的大小。如图丙所示(A’、B’分别表示蜡烛在A、B处所成的像)。跟同学们交流后发现:

①成倒立放大像的条件是________;

②成实像时,物距减小,像距________。

(3)保持凸透镜位置不动,小明又把蜡烛放在距凸透镜18cm处,在光具座上无论怎样移动光屏,都找不到清晰的像,原因可能是________。聪明的小明拿起一副眼镜放在蜡烛和凸透镜之间靠近凸透镜处,在光具座上移动光屏,光屏上出现了清晰的像,则小明拿起的眼镜是________。(选填“近视镜”或“远视镜”)

40.在做“研究平面镜成像特点”

的实验时,如图:

(1)探究实验中为用玻璃板来代替平面镜是为了_______。

(2)李明在玻璃板的前面放一支点燃的蜡烛

A,还要在玻璃板的后面放一支没有点燃的蜡烛

B,对蜡

烛

A

和

B

的要求是_______,这样就可以比较物和像的大小关系。

(3)在寻找蜡烛像的位置时,眼睛应该在蜡烛_______(填“A”或“B”)这一侧观察。

(4)移去蜡烛

B,在其所在的位置放置一光屏,则光屏上_______(填“能”或“不能”)承接到蜡烛

A

的像,这说明蜡烛的像

是_______像。(填“实”或“虚”)

(5)实验中小明无论怎样调节后面的蜡烛

B,都不能与蜡烛

A

的像重合,请你推测可能的原是_______。(不考虑蜡烛燃烧时长度的变化)

41.小明和小刚利用如图所示的装置探究平面镜成像特点。

(1)实验时应选较______(选填“平面镜”、“厚玻璃板”或“薄玻璃板”)竖立在水平桌面上;这样选择

的目的是:

①___________,

②______。

(2)点燃蜡烛A,透过玻璃板观察到A的像,把与A完全相同的蜡烛B放在像的位置观察到B与像完全重合,说明像与物______。

(3)将光屏放到像的位置,无法直接在光屏上观察到像,说明说成的像是______像。

(4)小明做完此次实验后便得出了结论,但小刚建议还要再多做几次实验,这是因为______。

(5)用方格纸替代白纸,更方便探究像与物____________________关系。

42.小英利用激光笔、平面镜和纸板做“探究光的反射规律”的实验。纸板ABCD是用两块纸板ADON和BCON连接起来的。她将一个平面镜放在水平桌面上,把纸板ABCD展开成一个平面。

(1)把纸板ABCD倾斜的立在平面镜上,如图甲所示,使一束光贴着纸板ABCD沿某一个角度射到O点,经平面镜反射,在纸板ABCD上______看到反射光(选填“能”或“不能”);

(2)把纸板ABCD竖直的立在平面镜上,如图乙所示,纸板上的直线ON垂直于平面镜,使一束光贴着纸板ABCD沿某一个角度射到O点,经平面镜反射,在纸板ABCD上_____看到反射光(选填“能”或“不能”);

(3)把纸板BCON向后折,纸板上的直线ON仍垂直于平面镜,如图丙所示,使一束光贴着纸板ADON沿某一个角度射到O点,经平面镜反射,在纸板上BCON上_____看到反射光(选填“能”或“不能”)。由上述实验验证:反射光线在_____的平面内。

五、计算题

43.一支温度计刻度均匀但是显示的示数不准确,在标准大气压下,把它放在冰水混合物中显示4,放在沸水中显示99,将这支温度计放在教室里显示25时,教室里的实际温度是多少?

试卷第1页,总3页

试卷第1页,总3页

参考答案

1.B

当光遇到不透明物体时,在物体的后方形成一个暗区,这就是影子,对影成三人中的“影”是光的直线传播形成的,故A正确;由于光的折射,岸上的物体反射(或发出)的光线从空气中斜射到水中发生折射,折射光线靠近法线,从水中眼睛逆着折射光线看上去,折射角大于入射角,折射光线远离法线,看到的是岸上物体的虚像,但虚像位置比实际位置高一些,故B错误;由光的反射定律知,反射角应等于入射角,反射角变化的大小和入射角变化的大小是相等的,故C正确;物体到凸透镜的距离在一倍焦距和二倍焦距之间时,能成放大、倒立的实像,故D正确,故符合题意的是B。

2.A

A.

开凿隧道时用激光束引导掘进机,利用了光的直线传播。正确。

B.

验钞机利用紫外线辨别钞票的真伪,故错误;

C.

小孔所成的像一定是倒立的实像,故错误

D.

臭氧层能吸收绝大部分来自于太阳的紫外线,故错误;

故选:A

3.C

A.镜面反射和漫反射都属于光的反射,都遵循光的反射定律,故A错;

B.光从水中经平静的水面斜射向空气,折射角大于入射角,故B错;

C.白光通过三棱镜时,会分解成红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七色光,这是光的色散现象,该现象说明白光是由各种色光混合而成的,故C正确;

D.相邻两个波峰之间的距离或相邻两个波谷之间的距离等于波长,故D错。

4.D

由题意可得:一个凸透镜的焦距在10-20cm之间,u=25cm,

所以有可能是u>2f,则此时像的性质是倒立缩小的实像;

也有可能是f<u<2f,则此时像的性质是倒立放大的实像。总之都是倒立的像。

故ABC错误、D正确。

5.B

凸透镜的焦距为12cm,将物体放在主光轴上距透镜焦点7cm处,一种情况是:物体在凸透镜的一倍焦距以内的12cm-7cm=5cm处,成的是正立、放大的虚像;

另一种情况是:物体在凸透镜的一倍焦距以外的12cm+7cm=19cm处,此时物体处在凸透镜的一倍焦距和二倍焦距之间,成的是倒立、放大的实像。

故ACD错误、B正确。

6.B

老花眼镜的镜片是凸透镜,由凸透镜成像规律知道,物体在二倍焦距以外时成倒立缩小实像;物体在一倍焦距和二倍焦距之间时,成倒立放大的实像;物体在二倍焦距处时,成倒立等大的实像;物体在一倍焦距以内成正立放大虚像;综上所述,利用凸透镜不能成倒立的虚像,故只有B符合题意。

7.B

距离凸透镜20cm的物体在光屏上得到一个清晰的与物体等大的像,所以u=20cm=2f,则f=10cm;现将物体移动至凸透镜前15cm处时,即物体处于1倍焦距和2倍焦距之间,所以此时成倒立放大的实像。故ACD错误,B正确。

8.C

A、根据投影仪成像的原理可知,手机到透镜的距离应大于焦距,小于二倍焦距,故A正确;

B、投影仪成的像是倒立、放大的实像,故B正确;

C、投若用不透明的硬纸板遮住透镜的一部分,白墙上的画面仍然完整,只是亮度变暗,故C错误;

D、发生漫反射的物体可以从不同角度都能看到,因此从各个角度都能清楚的看到白墙上的像,是因为白墙对照射到其上面的光产生漫反射,故D正确。

9.D

平面镜可以反射光线,能改变光的传播方向,凸透镜、凹透镜、三棱镜对光线有折射作用,都能改变光的传播方向;平面镜成等大的虚像,凸透镜既能成实像也能成虚像;凸透镜可以矫正远视眼,凹透镜可以矫正近视眼;三棱镜能研究光的色散;综上所述,故ABC错误,D正确。

10.C

由图可知,平行于主光轴的光经过凸透镜后过10cm刻度,说明该透镜焦距f=10cm。则A点处于凸透镜的一倍焦距到二倍焦距之间,所以将高度为h的发光柱置于A点时,在透镜的另一侧、大于二倍焦距的适当位置,光屏上将成倒立放大的实像。故C

正确,A、B、D错误。

11.C

A.由图象知道,当u=20cm,v=20cm,由凸透镜成像规律知道,当u=v=2f=20cm时,成倒立、等大的实像,所以凸透镜的焦距是:f=10cm,故A错误;,

B.当蜡烛在A点时,由图象知道,2f>u>f,成倒立、放大的实像,是幻灯机和投影仪的原理,故B错误;

C.当蜡烛在C点时,由图象知道,u>2f,成倒立、缩小的实像,应用于照相机,故C正确;

D.将蜡烛从C移动到A的过程中,物距变小,由凸透镜成像规律知道,此时像距应该变大,同时像变大,故D错误。

12.B

根据题意AO<OB可知,A点成像在B点,像距大于物距,满足f<u<2f,成倒立、放大的实像。因为AO=8cm,选项A、B、D不能满足,选项B能满足,故ACD不符合题意,B符合题意。

故选:B。

13.D

涉及的知识点有:由图确定凸透镜的焦距;

凸透镜成像规律:u>2f,成倒立、缩小的实像;2f>u>f,成倒立、放大的实像;

凸透镜成像时,物距变小,像距应变大;

凸透镜对光线起会聚作用,凹透镜对光线有发散作用。

由甲图知道,凸透镜的焦距是:f=60.0cm-50.0cm=10.0cm,故A错误;由乙图知道,此时由于满足u=30cm>2f=20cm,故成倒立、缩小的实像,此与照相机的原理是相同的,故B错误;凸透镜成像的规律知道,将蜡烛向右移时,物距减小,像距应变大,所以,应右移动光屏,才能在光屏上得到倒立放大的像,故C错误;凹透镜对光有发散作用,所以若在凸透镜左侧“戴”上近视眼镜,则像会成在原位置之后,即应将光屏向右移动才能找到清晰的像14.A

凸透镜成像规律:u>2f,成倒立、缩小的实像,2f>v>f;

u=2f,成倒立、等大的实像,v=2f,求焦距;

2f>u>f,成倒立、放大的实像,v>2f;

u<f,成正立、放大的虚像。

根据题意知,凸透镜焦距为15厘米,则像距,2f>v=厘米>f,则成像规律知,此时成倒立缩小的实像,物距大于二倍焦距,即u>2f,故A正确。

故选:A。

15.D

(1)实像和虚像的区别:实像能用光屏呈接,虚像不能;实像是实际光线会聚而成的,虚像是实际光线的反向延长线会聚形成的.

(2)人看物体的条件:物体发光或反射光线进入人眼.

(3)平面镜的虚像是正立的、等大的.是光的反射形成的.

(4)凸透镜的虚像是正立的、放大的.实像是倒立的,有放大的,也有等大的,也有缩小的.是光的折射形成的.

(5)小孔成像成倒立的、有放大的,也有等大的,也有缩小的实像.

(6)凹镜的虚像是正立的、缩小的.

A.

虚像不是影子,虚像是实际光线的反向延长线会聚形成的。不符合题意。

B.

我们能看到虚像和实像,一定有光线进入人的眼睛,不是幻觉。不符合题意。

C.

光的直线传播可以产生实像,光的折射可以产生实像,也可以产生虚像。不符合题意。

D.

是否用光屏能呈接是实像和虚像的重要区别,实像能用光屏呈接,虚像呈接不到。符合题意。

16.B

注意水和凸透镜共同组成了一个新的凸透镜,根据水和空气对光的作用判断新凸透镜焦距的变化,从而可知光源移动的方向.

光源S发出的光线,要经过空气、水这两种介质到达凸透镜的表面.空气相对于水是光疏介质,斜射的光线在水和空气界面发生折射,而且向主光轴方向偏折.就相当于将透镜的偏折能力增大,或者说就相当于透镜的焦距缩短,故光源的位置应适当降低,而不能正好在F处.

故选B.

17.A

(1)镜面反射能够成像,即平面镜成像;

(2)光的三原色是红、绿、蓝。

(3)小孔成像的原理是光的直线传播,所以,小孔所成的像一定是倒立的实像,至于成像的大小由物距和像距共同决定。

(4)凸透镜成倒立的实像时,物远像近像变小。

水中的白云是平面镜成像,属于光的反射,故A错误;

B、光的三原色是红、绿、蓝,故B正确;

C、在物距一定时,像离小孔越远,像越大,因此小孔成像中像的大小与小孔到光屏的距离有关,故C正确;

D、因为当f<u<2f时,凸透镜成倒立放大的实像,当u>2f时,成倒立缩小的实像,且成实像时,物远像近像变小,所以蜡烛在凸透镜的主光轴上,从1.2f移动到3.9f的过程中,物距增大,像距变小,像变小,故D正确。

18.A

A.

“超级红月亮”是在发生月食时,月球处于地球的影子区域,由于波长较短的蓝绿光线容易散射和吸收,而波长较长的红光穿透力强,经过大气层折射照射到月球上,形成“超级红月亮”,故A正确;

B.

在“小孔成像”的实验中,所成像的大小由物体离小孔的距离和像离小孔的距离共同决定,不是说离小孔越近的物体所成的像就一定越大,故B错误;

C.

蜡烛经凸透镜成实像时,根据成像规律知,当蜡烛靠近透镜,像一定远离透镜,故C错误;

D.

平面镜成等大的虚像,像的大小与物体到平面镜的距离无关,故D错误。

19.A

根据图知,此时像距大于物距,凸透镜成倒立放大的实像,不仅左右相反,而且上下也相反.

根据甲图,左右和上下都相反,且放大的像为A.

故A正确,BCD错误。

故选A.

20.C

图中凹透镜的入射光线看似过焦点,其实它不是特殊光线,折射光线应该比入射光线更远离主光轴,故A错;

平行于主光轴的光线经凹透镜折射后折射光线反向延长通过焦点,故B错;

平行于主光轴的光线经凸透镜折射后折射光线通过焦点根据凸透镜对光线有会聚作用,凸透镜的特殊光线有三条:过光心的光线其传播方向不变,平行于主光轴的光线经凸透镜折射后折射光线通过焦点,过焦点的光线经凸透镜折射后折射光线平行于主光轴;

凹透镜对光线有发散作用,凹透镜的特殊光线有三条:过光心的光线其传播方向不变,平行于主光轴的光线经凹透镜折射后折射光线反向延长通过焦点,指向另一侧焦点的光线经凹透镜折射后折射光线平行于主光轴.

21.C

A、凸透镜对光线有会聚作用,与光线是否平行是无关的,故A错误;

B、当物距小于焦距时,凸透镜成正立放大的虚像,故B错误;

C、白光通过三棱镜可以分解为七种颜色的色光,即光的色散现象,故一束太阳光可以通过三棱镜分解为不同的色光,故C正确;

D、据平面镜成像的特点可知,人通过平面镜所成的像是等大的,与人离平面镜的距离无关,故D错误。

考查了凸透镜对光线的作用及成像规律、平面镜成像的特点、光的色散,综合性强,难度不大,注意掌握好基础知识。

22.A

A、摄像头相当于凸透镜,成倒立缩小实像,故A正确;

B、照相机是利用物距大于二倍焦距时,成倒立缩小实像的规律制成的,因此,扫描二维码时镜头到二维码的距离大于二倍焦距,故B错误;

C、二维码本身不发光,不是光源,故C错误;

D、摄像头相当于凸透镜,利用了凸透镜成倒立缩小实像的原理,故D错误。

故选A.

23.D

温度计一个小格表示的温度:

若烧杯中水的实际温度是时,用这支温度计测得温度为,则:

24.C

在寒冷的北方,池塘的冰面上气温为,则冰的上表面温度为,;冰层下仍有水,在水与冰的交界处,即冰水混合物,其温度就是冰的熔点温度,即.故冰的下表面和水的上表面的温度都是。故ABD项不符合题意,C项符合题意。

25.BD

A.由题,在光屏的中央承接到了烛焰清晰的像,说明像是实像。而放大镜成的是正立的放大的虚像,不能在光屏上呈现,故A错误。

B.根据凸透镜成实像时“物近像远像变大”,若想在光屏上得到更大的清晰的像,应将蜡烛向右移动,光屏也向右移动,故B正确。

C.由题图可知,物距小于像距,成倒立放大的实像。根据折射光路是可逆的,若将图中光屏和蜡烛的位置互换,光屏可以承接到烛焰倒立、缩小的清晰的像,故C错误。

D.由题图可知,当物距u=50cm-35cm=15cm时,像距v=82cm-50cm=32cm,u<v,成倒立放大的实像。此时f<u<2f,即7.5cm<f<15cm。因此若将蜡烛放在光具座10cm刻线处,则物距u=50cm-10cm=40cm>2f,移动光屏可以承接到烛焰倒立、缩小的清晰的像,故D正确。

26.ACD

根据题中“做凸透镜成像实验,当蜡烛距透镜15cm时,在光屏上成放大的像,则下列说法正确的是”可知,本题考查凸透镜成像规律及其应用。明确物距与焦距的关系是解决此题的入手点;掌握凸透镜成像的规律是解决此题的关键。根据蜡烛距凸透镜15cm时,在光屏上成放大的像,可知2f>15cm>f,即15cm>f>7.5cm,然后根据蜡烛距凸透镜的距离跟焦距之间的大小关系,可判断凸透镜成像的性质。

蜡烛距凸透镜15cm时,在光屏上成放大的像,可知2f>15cm>f,即15cm>f>7.5cm,

A、焦距15cm>f>7.5cm,蜡烛距凸透镜45cm时,物距大于二倍焦距,一定成缩小的像,故A正确。

B、焦距15cm>f>7.5cm,蜡烛距凸透镜20cm时,物距可能大于二倍焦距,也可能在二倍焦距和一倍焦距之间,所以可能成放大的实像,也可能成缩小的实像,故B错误。

C、焦距15cm>f>7.5cm,蜡烛距凸透镜18cm时,物距可能大于二倍焦距,也可能在二倍焦距和一倍焦距之间,所以可能成放大的实像,也可能成缩小的实像,故C正确。

D、焦距15cm>f>7.5cm,蜡烛距凸透镜6cm时,物距小于一倍焦距,一定成放大的虚像,故D正确。

27.ACD

根据题中“在“探究凸透镜成像规律”的实验中……,下列判断正确的是”可知,本题考查凸透镜成像规律及其应用。根据凸透镜成像规律进行分析判断。

AB、距离凸透镜20cm处的光屏上得到一个清晰的与物体等大的像,所以v=20cm=2f,则f=10cm,故A正确,B错误;

C、当物距是15cm时,物距在一倍焦距和二倍焦距之间,故光屏上呈现倒立、放大的实像,投影仪就是根据这一原理制成的,故C正确;

D、已知凸透镜的焦距为10cm,当物体从距凸透镜20cm处远离透镜移动时,根据凸透镜成实像时“物远像近像变小”,所成的像逐渐变小,故D正确。

28.ACD

A.由表中的数据可知,实验3中,u=v=30cm,此时u=2f,f=15cm,故A正确;

B.当u=25cm时,物距大于一倍焦距小于二倍焦距,凸透镜成倒立、放大的像,投影仪就是根据这一原理制成的,故B错误;

C.当u=24cm时,像距大于一倍焦距小于二倍焦距,则物距大于二倍焦距,凸透镜成缩小的像,照相相机就是根据这一原理工作,故C正确;

D.若把物体从距凸透镜22cm处向距凸透镜32cm处移动,物距变大,像距变小,像变小,故D正确。

故选ACD。

29.AC

凸透镜成实像的规律:物距变大,像距变小,像变小;物距变小,像距变大,像变大.

据题目可知,当物体由6倍焦距处向2倍焦距处移动时物体所成的像是倒立缩小的实像,且像逐渐增大,像距也增大;故选项AC正确。故选:AC.

30.BC

不同物理量的估算,有的需要凭借生活经验,有的需要简单的计算,有的要进行单位的换算,最后判断最符合实际的是哪一个。

A.正常成年人的鞋子的长度约为25-30cm,42cm太大,不符合实际;

B.初中物理课本的长度约为0.26m=26cm,最接近于真实值;

C.人体正常体温约36.5℃,符合实际;

D.一个鸡蛋的质量在60g左右,即0.06kg,不符合实际;

31.BC

根据题意知道,玻璃泡中水银量相等,又因为同时测量同一杯热水的温度,所以,最后温度计示数应该相同,水银受热后膨胀程度相同,即增大的体积是相同的;而内径的不同影响的是水银柱升高的高度,内径粗的温度计水银柱升得较低,内径细的温度计水银柱升得较高,故BC符合题意。

32.5

根据“当光屏在1.5倍焦距处时,屏上有像”,由凸透镜成像规律可知,

此时物距:u>2f,

像距2f>v>f,

又因为所用凸透镜的焦距为10cm,所以当光屏的位置向远离透镜方向移动时,屏上是可以得到像的;当光屏的位置向靠近透镜方向移动5cm时,此时光屏的位置在焦点上,所以无论怎样移动蜡烛屏上都无像。

33.倒立

远离

茶杯装水后,相当于凸透镜,属于凸透镜成像,是由光的折射形成的。由图知,看到的是倒立放大的实像。要使此像缩小一些,根据凸透镜成像规律“物远像近像变小”可知,应将茶杯适当远离此图片。

34.折射

不随

)发生月食时,地球挡住了太阳射向月球的光,但是还会有部分光线通过地球大气层发生折射,由于红光的折射能力最强,所以会有部分地球大气层折射后的红色光射向月亮,这就让我们看到了“红月亮”;根据平面镜成像的特点,由于人不动,所以门自动平移打开时,他在玻璃门中的像将不随门移动。

35.①④

②③⑤

③④

②⑤

根据实像和虚像的区别、不同点:

(1)成因不同,实像是由实际光线会聚而成的,而虚像是由实际光线的反向延长线会聚而成的;

(2)像的正倒不一样,实像一般是倒立的,而虚像是正立的;来分析此题.

①针孔照相机属于小孔成像原理,因此成的是实像,它是光的直线传播形成的;

②从潜望镜中观察景物,观察到的是虚像,利用的是平面镜成像原理,是光的反射形成的;

③放大镜是利用凸透镜成正立、放大的虚像工作的,是光的折射形成的;

④幻灯机是利用凸透镜成倒立放大实像的原理,是光的折射形成的;

⑤汽车观后镜是一个凸面镜,从观后镜中看到的是物体的虚像,是光的反射形成的;

综上所述,属于实像的是①④;属于虚像的是②③⑤;

属于折射成像的是③④;属于反射成像的是②⑤。

故答案为:①④;②③⑤;

③④;②⑤。

36.37.2

37.8

≤37.8

[1]

测量甲的体温前用力甩了几下,故测量甲的体温是正确的,为37.2;

[2]

中途没有将水银甩回玻璃泡,就用来测量乙和丙的体温,测量乙的体温时,显示37.8,该病人的体温高于37.2,则读出的数据为该病人的体温,为37.8。

[3]

测量丙的体温时,因为使用前没有将水银柱甩下来,显示的仍然是体温计原来的示数37.8,那么,丙的体温可能小于或等于37.8。

37.热胀冷缩

38.2

正立

虚

[1]常用的液体温度计都是利用液体的热胀冷缩制成的;

[2]在体温计上,1℃之间有10个小格,一个小格代表0.1℃,即此体温计的分度值为0.1℃;此时的示数为38.2℃;

[3][4]由于体温计有向外凸起的弧形玻璃面,所以,起到放大镜的作用,这样所成的是正立、放大的虚像。

38.光屏的中央

放大

能

二倍焦距

一倍焦距处或焦点

远离

下

主光轴的下方

第一空.如图所示,将蜡烛、凸透镜、光屏依次放在光具座上。点燃蜡烛后,调节凸透镜和光屏的高度,使它们的中心与烛焰中心大致在同一高度。其目的是使像成在光屏的中央。

第二空.当烛焰距凸透镜15cm时,物距大于一倍焦距,小于2倍焦距,所以移动光屏,可在光屏上得到一个清晰倒立、放大的实像。

第三空.遮住部分透镜,只是被折射会聚成像的光线减少了,因此影响到的是像的亮度,使像变暗,而不影响它的完整性,因为整个物体上的任何一点都有光能透过透镜而折射后汇聚成像;

第四空.由凸透镜成像规律可知,u>2f时,成倒立、缩小的实像,当u=2f时,成倒立、等大的实像,2f>u>f,成倒立、放大的实像,所以二倍焦距是凸透镜成放大实像和缩小实像的分界点。

第五空.当u<f时,成正立、放大的虚像。所以在物距小于焦距或物体在焦点之内时,成正立、放大的虚像,所以1倍焦距处或焦点是实像与虚像的分界点。

第六空.把图中的凸透镜看作眼睛的晶状体,光屏看作视网膜。给“眼睛”戴上远视眼镜,使烛焰在“视网膜”上成一清晰的像。若取下远视眼镜,为使光屏上得到清晰的像,应将光屏远离透镜。这是因为:凸透镜是会聚透镜,去掉凸透镜的时候,光线会聚的弱,所以应该使光屏远离透镜;

第七空.由于凸透镜成的是倒立的实像,所以由于蜡烛太短而使得像在光屏中心的上方。所以应将蜡烛向上调或将凸透镜向下调。

第八空.由于烛焰的高度降低、光屏未调节,所以调好凸透镜的位置后,烛焰、凸透镜的光心、光屏中心在一条直线上时,烛焰在凸透镜主光轴的下方。

39.D

照相机

f>u>2f

增大

像在100cm之外

远视镜

(1)已知凸透镜的焦距为15cm,由图甲可知,物距为40cm,则u>2f,所以,凸透镜成倒立缩小的实像,这个像是图乙中的D,利用此原理可以制成照相机;

(2)①成倒立放大像的条件是:f>u>2f;

②由图丙可知,凸透镜成实像时,物距减小,像距增大;

(3)把蜡烛放在距凸透镜18cm处(即u=18cm),物距在一倍焦距与二倍焦距之间,凸透镜成实像,根据图丙可知,像可能在100cm之外,所以在光具座上无论怎样移动光屏,都找不到清晰的像。

实验中,小明拿起一副眼镜放在蜡烛和凸透镜之间靠近凸透镜处,在光具座上移动光屏,光屏上出现了清晰的像,即说明该眼镜对光线有会聚作用(使光线提前会聚而成像在光屏上),故这副眼镜是凸透镜,即是远视眼镜。

40.确定像的位置

形状、大小完全相同

A

不能

虚

玻璃板与桌面不垂直

(1)

[1]

玻璃板既能让光透过也可以反射光,容易确定像的位置,所以用玻璃板代替平面镜;

(2)

[2]

为了便于比较像与物体的大小,探究实验中要求蜡烛A和B的形状、大小完全相同;

(3)

[3]

由于平面镜成的像是光的反射形成的,即A蜡烛发出的光线经玻璃板反射,被人眼接收,才能看到像,所以,眼睛在A蜡烛所在这一侧;

(4)

[4]

[5]移去后面的蜡烛B,并在其所在位置上放一光屏,则光屏上不能接收到蜡烛烛焰的像,说明平面镜所成的像是虚像;

(5)

无论怎样调节后面的蜡烛,都不能使蜡烛与它所成的像重合,可能是由于平面镜放歪了或平面镜没有竖直放置。

41.薄玻璃板

详见解析

详见解析

大小相等

虚

详见解析

到平面镜的距离

(1)[1]实验中选择较薄的玻璃板竖立在水平桌面上;

①[2]选择玻璃板不但反射光成像,还能透光,可以看到玻璃板后面的蜡烛;

②[3]玻璃板越薄,两个反射面所在的像距离越近,这样可以使确定的像的位置更加准确,厚玻璃板会形成两个像,会影响对实验结果的判断;

(2)[4]A和B两根蜡烛相同,点燃蜡烛A,透过玻璃板观察A的像,蜡烛B放在像的位置,发现蜡烛

B与像完全重合,说明像与物的大小相等;

(3)[5]因为虚像不能在光屏上承接,所以将光屏放到像的位置,无法直接在光屏上观察到像,说明所成的像是虚像;

(4)[6]在实验时,一次实验的数据是具有偶然性的,应该多做几次才能得出普遍性的结论;

(5)[7]若将玻璃板和蜡烛下面的白纸换成方格纸进行实验,这种做法的优点是便于探究像和物到平面镜的距离关系。

42.不能

能

不能

入射光线和法线所在的

此题主要探究光的反射规律,入射光线、反射光线、法线在同一平面内,反射光线、入射光线分居在法线两侧,反射角等于入射角,并且在光的反射中,光路是可逆的;

(1)反射光线、入射光线和法线在同一平面内,若实验中未将纸板与平面镜垂直,那么入射光线的法线垂直于平面镜但并不在纸板所在的平面,所以不能在纸板ABCD上看到反射光;

(2)纸板上的直线ON垂直于平面镜,那么意味着纸板ABCD所在平面与平面镜所在平面垂直,当一束光贴着纸板ABCD沿某一个角度射到O点,经平面镜反射,在纸板ABCD上能看到反射光;

(3)如图丙所示,把纸板BCON向后折,纸板上的直线ON仍垂直于平面镜,但纸板ADON和NOBC不在同一平面内,所以使一束光贴着纸板ADON沿某一个角度射到O点,经平面镜反射,在纸板上BCON上不能看到反射光。由上述实验验证:反射光线在入射光线和法线所在的的平面内;

43.

.

此温度计上每格刻度表示的实际温度为

=℃,

温度计上示数从4℃变化到25℃,变化了25?4=21格,所以实际温度为:

×21℃≈22℃。

答:教室里的实际温度是22℃。

答案第1页,总2页

答案第1页,总2页

一、单选题

1.下列有关光现象的说法中错误的是( )

A.“举杯邀明月,对影成三人”中的“影”是光的直线传播形成的

B.根据光路可逆性,从水中看岸上的物体看到的是变低了的虚像

C.根据光的反射定律,反射角变化的大小和入射角变化的大小是相等的

D.当物距u和凸透镜的焦距f满足2f>u>f时,屏上成倒立放大的实像

2.关于光现象,下列说法正确的是( )

A.开凿隧道时用激光束引导掘进机,利用了光的直线传播

B.验钞机利用红外线辨别钞票的真伪

C.小孔所成的像一定是缩小的实像

D.臭氧层能吸收绝大部分来自于太阳的红外线

3.下列说法正确的是

A.镜面反射遵循光的反射定律,漫反射不遵循光的反射定律

B.光从水中经平静的水面斜射向空气,入射角大于折射角

C.光的色散现象说明白光是由各种色光混合而成的

D.两个波峰或波谷之间的距离是一个波长

4.某透镜焦距在10-20厘米之间,当物体在离透镜25厘米时所成的像一定是( )

A.缩小的像

B.放大的像

C.正立的像

D.倒立的像

5.凸透镜的焦距是12cm,将物体放在主轴上距透镜焦点7cm处,物体所成的像是(

)

A.倒立、缩小的实像

B.倒立、放大的实像

C.正立、放大的实像

D.正立、等大的虚像

6.小红同学利用爷爷不用了的老花眼镜的一片镜片做凸透镜成像实验,肯定不能得到( )

A.放大的实像

B.倒立的虚像

C.倒立的实像

D.放大的虚像

7.一个物体放在凸透镜前20cm处时,在透镜另一侧光屏上找到一个清晰的等大的像,现将物体移动至凸透镜前15cm处时,移动光屏能找到

A.倒立缩小的实像

B.倒立放大的实像

C.倒立放大的虚像

D.正立放大的虚像

8.图是小强用手机、透镜和纸盒自制简易“投影仪”,它能将手机上的画面放大投射到白墙上。下列说法不正确的是( )

A.手机屏幕到透镜的距离应在透镜的一倍焦距和二倍焦距之间

B.白墙上呈现的是手机画面倒立、放大的实像

C.若用不透明的硬纸板遮住透镜的一部分,白墙上的画面将不再完整

D.从各个角度都能清楚的看到白墙上的像,是因为白墙对照射到其上面的光产生漫反射

9.平面镜、凸透镜、凹透镜、三棱镜四种光学元件的作用:①都能改变光的传播方向;②只有平面镜能成虚像;③凸透镜既能成实像也能成虚像;④只有凹透镜能矫正视力;⑤利用三棱镜能研究光的色散。下列选项中,完全正确的是

A.①②③

B.①④⑤

C.③④⑤

D.①③⑤

10.如图是平行于主光轴的光通过凸透镜的光路图,将高度为h的发光柱,置于A点且垂直于主光轴,将光屏放在透镜

A.左侧适当位第,光屏上会看到一个高度大于h的像

B.左侧适当位置,光屏上会看到一个高度小于h的像

C.右侧适当位置,光屏上会看到一个高度大于h的像

D.右侧适当位置,光屏上会看到一个高度小于h的像

11.在做“凸透镜成像的规律”实验时,某实验小组所描绘的图象如图所示。图中A、B、C三点分别与蜡烛在光具座上移动过程中的三个位置相对应。下列说法正确的是( )

A.凸透镜的焦距是

20cm

B.照相机是利用

A

点的成像原理制成的

C.蜡烛在

C

点时成倒立、缩小的实像

D.将蜡烛从

C

移到

A

的过程中,所成像逐渐变小

12.如图所示,为入射光线,为折射光线。且。已知。该凸透镜的焦距可能是

A.

B.

C.

D.

13.如图所示,利用图甲来测凸透镜的焦距,利用图乙来探究凸透镜成像的规律,在图乙所示的位置光屏上能成清晰的像,下列说法正确的是

A.由图甲可知凸透镜的焦距是

60.0cm

B.图乙中成像的特点与投影仪的成像原理相同

C.图乙中只将蜡烛向右移可以在光屏上得到倒立放大的像

D.图乙中若在凸透镜左侧“戴”上近视眼镜,光屏向右移动才能找到清晰的像

14.一凸透镜的焦距为厘米,如果在距透镜厘米处的光屏上得到清晰的像,那么

A.

B.

C.

D.

15.下列关于实像和虚像的说法,正确的是( )

A.虚像就是影子,实像是由实际光形成的光斑

B.虚像是人的幻觉,实像有实际光进入人眼

C.实像是光经过折射后形成的,虚像是光经过反射后形成的

D.实像能在光屏上呈现,虚像则不能

16.把一个凸透镜固定于薄壁玻璃筒中间,在凸透镜的焦点F处放一个点光源S,然后注入水,使水面处于光源S和凸透镜之间,如图所示.为使经凸透镜折射后的光线是一束平行光,则光源的位置( )

A.应适当升高

B.应适当降低C.应不动

D.无论怎样变动均无法实现

17.下列有关光学知识说法错误的是( )

A.在岸上看到水中的白云是光的折射现象

B.红、绿、蓝叫做光的三基色

C.小孔成像中像的大小与小孔到光屏的距离有关

D.烛焰在凸透镜的主光轴上,从1.2f处移动到3.9f处,移动过程中实像是逐渐变小的

18.下列关于光现象的说法,正确的是( )

A.2018开年第一天文大戏“超级红月亮”是因为红光在大气层发生了折射形成的

B.在“小孔成像”的实验中,离小孔越近的物体所成的像一定越大

C.蜡烛经凸透镜成实像时,当蜡烛靠近透镜,像也一定靠近透镜

D.平面镜成像的大小与物体到平面镜的距离有关

19.小宇在透明的玻璃板上用黑色画笔画了个手表盘,如图甲所示.把这个玻璃板放在凸透镜的左侧位置,并用平行光源对着玻璃板上的表盘照射,如图乙所示,移动光屏直到在屏上成清晰像为止,此时表盘在光屏上所成的像是下图中的

A.

B.

C.

D.

20.如图是关于透镜的几种光路图,正确的是( )

A.

B.

C.

D.

21.下列说法中正确的是

A.凸透镜只对平行光有会聚作用

B.凸透镜成的像都是实像

C.一束太阳光可以通过三棱镜分解为不同的色光

D.人离平面镜越远,人在平面镜中所成的像就越小

22.用手机摄像头扫描二维码(如图)可快速登录网页,访问网络数据.当手机扫描二维码时( )

A.摄像头相当于凸透镜

B.二维码位于摄像头的一倍焦距以内

C.二维码是光源

D.摄像头成的像是虚像

23.有一支温度计,刻度均匀但读数不准。它在冰水混合物中的示数为4℃,在沸水中的示数为94℃,若一烧杯中水的实际温度是22℃,则用这支温度计测得该烧杯中水的温度是( )

A.18℃

B.20℃

C.22℃

D.23.8℃

24.在寒冷的北方,池塘的冰面上气温为,冰层下仍有水。在下述的几个位置,温度为的是( )

A.冰层上表面

B.除了冰层上表面以外的冰

C.冰层的下表面

D.不存在的地方,全部为以下

二、多选题

25.在做探宄凸透镜成像规律的实验时,当蜡烛、凸透镜和光屏的位置如图所示,在光屏的中央承接到了烛焰清晰的像,下列说法正确的是:

A.图中所示的实验现象能够说明放大镜的成像特点

B.若想在光屏上得到更大的清晰的像,应将蜡烛向右移动,光屏也向右移动

C.若将图中光屏和蜡烛的位置互换,光屏仍可以承接到烛焰倒立、放大的清晰的像

D.若将蜡烛放在光具座10cm刻线处,移动光屏可以承接到烛焰倒立、缩小的清晰的像

26.做凸透镜成像实验,当蜡烛距透镜15cm时,在光屏上成放大的像,则下列说法正确的是

A.蜡烛距透镜45cm时,一定成缩小的实像

B.蜡烛距透镜20cm时,一定成放大的实像

C.蜡烛距透镜18cm时,可能成放大的实像

D.蜡烛距透镜6cm时,一定成放大的虚像

27.在“探究凸透镜成像规律”的实验中,将蜡烛放在凸透镜前某一位置时,恰好在凸透镜后20cm处的光屏上出现一个与该烛焰等大德像,下列判断正确的是

A.该凸透镜的焦距是10cm

B.该凸透镜的焦距是20cm

C.当物距是15cm时,成放大的像,投影仪就是根据这一原理制成的

D.当物体从距凸透镜处远离透镜移动时,所成的像逐渐变小

28.在用一凸透镜研究其成像的规律时,某同学得到的部分实验信息如下表所示。根据表中信息判定下列说法正确的是

实验次序

1

2

3

4

5

物距u/cm

50

40

30

25

20

像距v/cm

22

24

30

38

60

A.该凸透镜的焦距是15cm

B.当时,凸透镜成放大的像,放大镜就是根据这一原理制成的

C.当时,凸透镜成缩小的像,照相相机就是根据这一原理制成

D.若把物体从距凸透镜22cm处向距凸透镜32cm处滑动,像会逐渐变小

29.置于凸透镜主轴上的物体,若由6倍焦距处向2倍焦距处移动,在移动的过程中(

)

A.所成的像逐渐变大

B.所成的像逐渐变小

C.像到透镜的距离逐渐变大

D.像到透镜的距离逐渐变小

30.下面是对日常生活中一些物理量的估计,其中最接近实际的是(

)

A.正常成年人的鞋子的长度约为42cm

B.初中物理课本的长度约为0.26m

C.人体的正常体温约36.5?C

D.一个普通鸡蛋的质量约为0.6kg

31.两支合格的温度计,玻璃泡内水银量相等,但内径粗细不同,同时测量同一杯热水的温度,则(

)

A.内径细的温度计示数大

B.两支温度计示数相同

C.内径细的温度计水银上升高度大

D.两支温度计水银上升高度相同

三、填空题

32.在“探究凸透镜成像规律”的实验,所用凸透镜的焦距为10cm,实验中凸透镜的位置固定。当光屏在1.5倍焦距时,屏上有像。你认为光屏的位置至少移动_____cm时,就会出现任意移动蜡烛屏上都无像的现象。

33.如图为一段物理创新实验视频的截图:图甲为原图,图乙为隔着空茶杯看此图片,图丙为隔着装满水的茶杯看此图片,茶杯到图片的距离相同。产生图丙情形是因为光发生折射形成_________(选填“正立”或“倒立”)放大的像。若要使像缩小一些应将茶杯适当_________(选填“靠近”或“远离”)此图片。

34.2018年1月31日,天空中上演月全食大戏,我国大部分地区都能欣赏到一轮“红月亮”高悬夜空的迷人景象,月食发生时,月面并不会完全看不见,而是呈现暗淡的红铜色,原因是因阳光穿过地球周边的大气层时,部分的红色光被大气_____(选填“反射”或“折射”)至影子区内照射月面,形成“红月面现象”.小明走近实验楼的自动感应玻璃门时,门自动平移打开,则他在玻璃门中的像将_____(填“随”或“不随”)门平移.

35.像的成因有三个:直线传播成像、反射成像和折射成像,所成的像有实像和虚像两种。下面列出了部分成像实例:①针孔照相机内所成的像,②在潜望镜中看到的景物的像,③放大镜中看到的物体的像,④幻灯机屏幕上的像,⑤汽车观后镜中的像。以下说法中:

属于实像的是_____; 属于虚像的是_____;

属于折射成像的是_____;属于反射成像的是_____。

36.一位年轻护士在忙碌中用同一支体温计连续测了甲、乙、丙三人的体温,只是测甲前把体温计用力甩几下,测得体温是37.2,中途没有将水银甩回玻璃泡,结果乙、丙的体温读数均为37.8,问三人的体温真实值应为甲______,乙______,丙______。

37.常用温度计是利用液体的_______的性质制成的,图甲中体温计的示数是____℃.由于水银液柱较细难以读数,因此体温计做成外有凸起的弧形玻璃面,横截面如图乙所示,这是利用凸透镜成_____(选填“正立”“倒立”)放大的_____(选填“实”“虚”)像的原理。

四、实验题

38.小明在用焦距为10cm的凸透镜来探究成像规律的实验中。

(1)如图所示,将蜡烛、凸透镜、光屏依次放在光具座上。点燃蜡烛后,调节凸透镜和光屏的高度,使它们的中心与烛焰中心大致在同一高度。其目的是使像成在____________。

(2)当烛焰距凸透镜15cm时,移动光屏,可在光屏上得到一个清晰的倒立、_________(选填“放大”或“缩小”)的实像。

(3)接着小明用不透光的纸板遮挡住凸透镜的上半边,然后前后移动光屏,他

_________(填“能”或“不能”)在光屏上看到完整的像.

(4)在实验过程中,小明发现凸透镜成放大实像和缩小实像的分界点是_________;凸透镜成实像和虚像的分界点是_________

(5)把图中的凸透镜看作眼睛的晶状体,光屏看作视网膜。给“眼睛”戴上远视眼镜时烛焰在“视网膜”上成一清晰的像。若取下远视眼镜,为使光屏上得到清晰的像,应将光屏___________(选填“远离”或“靠近”)透镜。

(6)实验过程中,由于蜡烛燃烧变短,使烛焰的像成在了光屏中心的上方,要使像重新成在光屏的中心,如果只调凸透镜,应将凸透镜向_______调。调好后,烛焰中心在凸透镜_________(选填“主光轴的上方”、“主光轴的下方”或“主光轴上”)。

39.小明在“探究凸透镜成像规律”的实验中,所用凸透镜的焦距为15cm。

(1)如图甲所示,移动光屏找到清晰的蜡烛的像,这个像是图乙中的________,利用此原理可以制成________。(选填“照相机”、“幻灯片”、“放大镜”)

(2)小明把蜡烛依次放在A、B位置,在坐标纸上记录了光屏上像的大小。如图丙所示(A’、B’分别表示蜡烛在A、B处所成的像)。跟同学们交流后发现:

①成倒立放大像的条件是________;

②成实像时,物距减小,像距________。

(3)保持凸透镜位置不动,小明又把蜡烛放在距凸透镜18cm处,在光具座上无论怎样移动光屏,都找不到清晰的像,原因可能是________。聪明的小明拿起一副眼镜放在蜡烛和凸透镜之间靠近凸透镜处,在光具座上移动光屏,光屏上出现了清晰的像,则小明拿起的眼镜是________。(选填“近视镜”或“远视镜”)

40.在做“研究平面镜成像特点”

的实验时,如图:

(1)探究实验中为用玻璃板来代替平面镜是为了_______。

(2)李明在玻璃板的前面放一支点燃的蜡烛

A,还要在玻璃板的后面放一支没有点燃的蜡烛

B,对蜡

烛

A

和

B

的要求是_______,这样就可以比较物和像的大小关系。

(3)在寻找蜡烛像的位置时,眼睛应该在蜡烛_______(填“A”或“B”)这一侧观察。

(4)移去蜡烛

B,在其所在的位置放置一光屏,则光屏上_______(填“能”或“不能”)承接到蜡烛

A

的像,这说明蜡烛的像

是_______像。(填“实”或“虚”)

(5)实验中小明无论怎样调节后面的蜡烛

B,都不能与蜡烛

A

的像重合,请你推测可能的原是_______。(不考虑蜡烛燃烧时长度的变化)

41.小明和小刚利用如图所示的装置探究平面镜成像特点。

(1)实验时应选较______(选填“平面镜”、“厚玻璃板”或“薄玻璃板”)竖立在水平桌面上;这样选择

的目的是:

①___________,

②______。

(2)点燃蜡烛A,透过玻璃板观察到A的像,把与A完全相同的蜡烛B放在像的位置观察到B与像完全重合,说明像与物______。

(3)将光屏放到像的位置,无法直接在光屏上观察到像,说明说成的像是______像。

(4)小明做完此次实验后便得出了结论,但小刚建议还要再多做几次实验,这是因为______。

(5)用方格纸替代白纸,更方便探究像与物____________________关系。

42.小英利用激光笔、平面镜和纸板做“探究光的反射规律”的实验。纸板ABCD是用两块纸板ADON和BCON连接起来的。她将一个平面镜放在水平桌面上,把纸板ABCD展开成一个平面。

(1)把纸板ABCD倾斜的立在平面镜上,如图甲所示,使一束光贴着纸板ABCD沿某一个角度射到O点,经平面镜反射,在纸板ABCD上______看到反射光(选填“能”或“不能”);

(2)把纸板ABCD竖直的立在平面镜上,如图乙所示,纸板上的直线ON垂直于平面镜,使一束光贴着纸板ABCD沿某一个角度射到O点,经平面镜反射,在纸板ABCD上_____看到反射光(选填“能”或“不能”);

(3)把纸板BCON向后折,纸板上的直线ON仍垂直于平面镜,如图丙所示,使一束光贴着纸板ADON沿某一个角度射到O点,经平面镜反射,在纸板上BCON上_____看到反射光(选填“能”或“不能”)。由上述实验验证:反射光线在_____的平面内。

五、计算题

43.一支温度计刻度均匀但是显示的示数不准确,在标准大气压下,把它放在冰水混合物中显示4,放在沸水中显示99,将这支温度计放在教室里显示25时,教室里的实际温度是多少?

试卷第1页,总3页

试卷第1页,总3页

参考答案

1.B

当光遇到不透明物体时,在物体的后方形成一个暗区,这就是影子,对影成三人中的“影”是光的直线传播形成的,故A正确;由于光的折射,岸上的物体反射(或发出)的光线从空气中斜射到水中发生折射,折射光线靠近法线,从水中眼睛逆着折射光线看上去,折射角大于入射角,折射光线远离法线,看到的是岸上物体的虚像,但虚像位置比实际位置高一些,故B错误;由光的反射定律知,反射角应等于入射角,反射角变化的大小和入射角变化的大小是相等的,故C正确;物体到凸透镜的距离在一倍焦距和二倍焦距之间时,能成放大、倒立的实像,故D正确,故符合题意的是B。

2.A

A.

开凿隧道时用激光束引导掘进机,利用了光的直线传播。正确。

B.

验钞机利用紫外线辨别钞票的真伪,故错误;

C.

小孔所成的像一定是倒立的实像,故错误

D.

臭氧层能吸收绝大部分来自于太阳的紫外线,故错误;

故选:A

3.C

A.镜面反射和漫反射都属于光的反射,都遵循光的反射定律,故A错;

B.光从水中经平静的水面斜射向空气,折射角大于入射角,故B错;

C.白光通过三棱镜时,会分解成红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七色光,这是光的色散现象,该现象说明白光是由各种色光混合而成的,故C正确;

D.相邻两个波峰之间的距离或相邻两个波谷之间的距离等于波长,故D错。

4.D

由题意可得:一个凸透镜的焦距在10-20cm之间,u=25cm,

所以有可能是u>2f,则此时像的性质是倒立缩小的实像;

也有可能是f<u<2f,则此时像的性质是倒立放大的实像。总之都是倒立的像。

故ABC错误、D正确。

5.B

凸透镜的焦距为12cm,将物体放在主光轴上距透镜焦点7cm处,一种情况是:物体在凸透镜的一倍焦距以内的12cm-7cm=5cm处,成的是正立、放大的虚像;

另一种情况是:物体在凸透镜的一倍焦距以外的12cm+7cm=19cm处,此时物体处在凸透镜的一倍焦距和二倍焦距之间,成的是倒立、放大的实像。

故ACD错误、B正确。

6.B

老花眼镜的镜片是凸透镜,由凸透镜成像规律知道,物体在二倍焦距以外时成倒立缩小实像;物体在一倍焦距和二倍焦距之间时,成倒立放大的实像;物体在二倍焦距处时,成倒立等大的实像;物体在一倍焦距以内成正立放大虚像;综上所述,利用凸透镜不能成倒立的虚像,故只有B符合题意。

7.B

距离凸透镜20cm的物体在光屏上得到一个清晰的与物体等大的像,所以u=20cm=2f,则f=10cm;现将物体移动至凸透镜前15cm处时,即物体处于1倍焦距和2倍焦距之间,所以此时成倒立放大的实像。故ACD错误,B正确。

8.C

A、根据投影仪成像的原理可知,手机到透镜的距离应大于焦距,小于二倍焦距,故A正确;

B、投影仪成的像是倒立、放大的实像,故B正确;

C、投若用不透明的硬纸板遮住透镜的一部分,白墙上的画面仍然完整,只是亮度变暗,故C错误;

D、发生漫反射的物体可以从不同角度都能看到,因此从各个角度都能清楚的看到白墙上的像,是因为白墙对照射到其上面的光产生漫反射,故D正确。

9.D

平面镜可以反射光线,能改变光的传播方向,凸透镜、凹透镜、三棱镜对光线有折射作用,都能改变光的传播方向;平面镜成等大的虚像,凸透镜既能成实像也能成虚像;凸透镜可以矫正远视眼,凹透镜可以矫正近视眼;三棱镜能研究光的色散;综上所述,故ABC错误,D正确。

10.C

由图可知,平行于主光轴的光经过凸透镜后过10cm刻度,说明该透镜焦距f=10cm。则A点处于凸透镜的一倍焦距到二倍焦距之间,所以将高度为h的发光柱置于A点时,在透镜的另一侧、大于二倍焦距的适当位置,光屏上将成倒立放大的实像。故C

正确,A、B、D错误。

11.C

A.由图象知道,当u=20cm,v=20cm,由凸透镜成像规律知道,当u=v=2f=20cm时,成倒立、等大的实像,所以凸透镜的焦距是:f=10cm,故A错误;,

B.当蜡烛在A点时,由图象知道,2f>u>f,成倒立、放大的实像,是幻灯机和投影仪的原理,故B错误;

C.当蜡烛在C点时,由图象知道,u>2f,成倒立、缩小的实像,应用于照相机,故C正确;

D.将蜡烛从C移动到A的过程中,物距变小,由凸透镜成像规律知道,此时像距应该变大,同时像变大,故D错误。

12.B

根据题意AO<OB可知,A点成像在B点,像距大于物距,满足f<u<2f,成倒立、放大的实像。因为AO=8cm,选项A、B、D不能满足,选项B能满足,故ACD不符合题意,B符合题意。

故选:B。

13.D

涉及的知识点有:由图确定凸透镜的焦距;

凸透镜成像规律:u>2f,成倒立、缩小的实像;2f>u>f,成倒立、放大的实像;

凸透镜成像时,物距变小,像距应变大;

凸透镜对光线起会聚作用,凹透镜对光线有发散作用。

由甲图知道,凸透镜的焦距是:f=60.0cm-50.0cm=10.0cm,故A错误;由乙图知道,此时由于满足u=30cm>2f=20cm,故成倒立、缩小的实像,此与照相机的原理是相同的,故B错误;凸透镜成像的规律知道,将蜡烛向右移时,物距减小,像距应变大,所以,应右移动光屏,才能在光屏上得到倒立放大的像,故C错误;凹透镜对光有发散作用,所以若在凸透镜左侧“戴”上近视眼镜,则像会成在原位置之后,即应将光屏向右移动才能找到清晰的像14.A

凸透镜成像规律:u>2f,成倒立、缩小的实像,2f>v>f;

u=2f,成倒立、等大的实像,v=2f,求焦距;

2f>u>f,成倒立、放大的实像,v>2f;

u<f,成正立、放大的虚像。

根据题意知,凸透镜焦距为15厘米,则像距,2f>v=厘米>f,则成像规律知,此时成倒立缩小的实像,物距大于二倍焦距,即u>2f,故A正确。

故选:A。

15.D

(1)实像和虚像的区别:实像能用光屏呈接,虚像不能;实像是实际光线会聚而成的,虚像是实际光线的反向延长线会聚形成的.

(2)人看物体的条件:物体发光或反射光线进入人眼.

(3)平面镜的虚像是正立的、等大的.是光的反射形成的.

(4)凸透镜的虚像是正立的、放大的.实像是倒立的,有放大的,也有等大的,也有缩小的.是光的折射形成的.

(5)小孔成像成倒立的、有放大的,也有等大的,也有缩小的实像.

(6)凹镜的虚像是正立的、缩小的.

A.

虚像不是影子,虚像是实际光线的反向延长线会聚形成的。不符合题意。

B.

我们能看到虚像和实像,一定有光线进入人的眼睛,不是幻觉。不符合题意。

C.

光的直线传播可以产生实像,光的折射可以产生实像,也可以产生虚像。不符合题意。

D.

是否用光屏能呈接是实像和虚像的重要区别,实像能用光屏呈接,虚像呈接不到。符合题意。

16.B

注意水和凸透镜共同组成了一个新的凸透镜,根据水和空气对光的作用判断新凸透镜焦距的变化,从而可知光源移动的方向.

光源S发出的光线,要经过空气、水这两种介质到达凸透镜的表面.空气相对于水是光疏介质,斜射的光线在水和空气界面发生折射,而且向主光轴方向偏折.就相当于将透镜的偏折能力增大,或者说就相当于透镜的焦距缩短,故光源的位置应适当降低,而不能正好在F处.

故选B.

17.A

(1)镜面反射能够成像,即平面镜成像;

(2)光的三原色是红、绿、蓝。

(3)小孔成像的原理是光的直线传播,所以,小孔所成的像一定是倒立的实像,至于成像的大小由物距和像距共同决定。

(4)凸透镜成倒立的实像时,物远像近像变小。

水中的白云是平面镜成像,属于光的反射,故A错误;

B、光的三原色是红、绿、蓝,故B正确;

C、在物距一定时,像离小孔越远,像越大,因此小孔成像中像的大小与小孔到光屏的距离有关,故C正确;

D、因为当f<u<2f时,凸透镜成倒立放大的实像,当u>2f时,成倒立缩小的实像,且成实像时,物远像近像变小,所以蜡烛在凸透镜的主光轴上,从1.2f移动到3.9f的过程中,物距增大,像距变小,像变小,故D正确。

18.A

A.

“超级红月亮”是在发生月食时,月球处于地球的影子区域,由于波长较短的蓝绿光线容易散射和吸收,而波长较长的红光穿透力强,经过大气层折射照射到月球上,形成“超级红月亮”,故A正确;

B.

在“小孔成像”的实验中,所成像的大小由物体离小孔的距离和像离小孔的距离共同决定,不是说离小孔越近的物体所成的像就一定越大,故B错误;

C.

蜡烛经凸透镜成实像时,根据成像规律知,当蜡烛靠近透镜,像一定远离透镜,故C错误;

D.

平面镜成等大的虚像,像的大小与物体到平面镜的距离无关,故D错误。

19.A

根据图知,此时像距大于物距,凸透镜成倒立放大的实像,不仅左右相反,而且上下也相反.

根据甲图,左右和上下都相反,且放大的像为A.

故A正确,BCD错误。

故选A.

20.C

图中凹透镜的入射光线看似过焦点,其实它不是特殊光线,折射光线应该比入射光线更远离主光轴,故A错;

平行于主光轴的光线经凹透镜折射后折射光线反向延长通过焦点,故B错;

平行于主光轴的光线经凸透镜折射后折射光线通过焦点根据凸透镜对光线有会聚作用,凸透镜的特殊光线有三条:过光心的光线其传播方向不变,平行于主光轴的光线经凸透镜折射后折射光线通过焦点,过焦点的光线经凸透镜折射后折射光线平行于主光轴;

凹透镜对光线有发散作用,凹透镜的特殊光线有三条:过光心的光线其传播方向不变,平行于主光轴的光线经凹透镜折射后折射光线反向延长通过焦点,指向另一侧焦点的光线经凹透镜折射后折射光线平行于主光轴.

21.C

A、凸透镜对光线有会聚作用,与光线是否平行是无关的,故A错误;

B、当物距小于焦距时,凸透镜成正立放大的虚像,故B错误;

C、白光通过三棱镜可以分解为七种颜色的色光,即光的色散现象,故一束太阳光可以通过三棱镜分解为不同的色光,故C正确;

D、据平面镜成像的特点可知,人通过平面镜所成的像是等大的,与人离平面镜的距离无关,故D错误。

考查了凸透镜对光线的作用及成像规律、平面镜成像的特点、光的色散,综合性强,难度不大,注意掌握好基础知识。

22.A

A、摄像头相当于凸透镜,成倒立缩小实像,故A正确;

B、照相机是利用物距大于二倍焦距时,成倒立缩小实像的规律制成的,因此,扫描二维码时镜头到二维码的距离大于二倍焦距,故B错误;

C、二维码本身不发光,不是光源,故C错误;

D、摄像头相当于凸透镜,利用了凸透镜成倒立缩小实像的原理,故D错误。

故选A.

23.D

温度计一个小格表示的温度:

若烧杯中水的实际温度是时,用这支温度计测得温度为,则:

24.C

在寒冷的北方,池塘的冰面上气温为,则冰的上表面温度为,;冰层下仍有水,在水与冰的交界处,即冰水混合物,其温度就是冰的熔点温度,即.故冰的下表面和水的上表面的温度都是。故ABD项不符合题意,C项符合题意。

25.BD

A.由题,在光屏的中央承接到了烛焰清晰的像,说明像是实像。而放大镜成的是正立的放大的虚像,不能在光屏上呈现,故A错误。

B.根据凸透镜成实像时“物近像远像变大”,若想在光屏上得到更大的清晰的像,应将蜡烛向右移动,光屏也向右移动,故B正确。

C.由题图可知,物距小于像距,成倒立放大的实像。根据折射光路是可逆的,若将图中光屏和蜡烛的位置互换,光屏可以承接到烛焰倒立、缩小的清晰的像,故C错误。

D.由题图可知,当物距u=50cm-35cm=15cm时,像距v=82cm-50cm=32cm,u<v,成倒立放大的实像。此时f<u<2f,即7.5cm<f<15cm。因此若将蜡烛放在光具座10cm刻线处,则物距u=50cm-10cm=40cm>2f,移动光屏可以承接到烛焰倒立、缩小的清晰的像,故D正确。

26.ACD

根据题中“做凸透镜成像实验,当蜡烛距透镜15cm时,在光屏上成放大的像,则下列说法正确的是”可知,本题考查凸透镜成像规律及其应用。明确物距与焦距的关系是解决此题的入手点;掌握凸透镜成像的规律是解决此题的关键。根据蜡烛距凸透镜15cm时,在光屏上成放大的像,可知2f>15cm>f,即15cm>f>7.5cm,然后根据蜡烛距凸透镜的距离跟焦距之间的大小关系,可判断凸透镜成像的性质。

蜡烛距凸透镜15cm时,在光屏上成放大的像,可知2f>15cm>f,即15cm>f>7.5cm,

A、焦距15cm>f>7.5cm,蜡烛距凸透镜45cm时,物距大于二倍焦距,一定成缩小的像,故A正确。

B、焦距15cm>f>7.5cm,蜡烛距凸透镜20cm时,物距可能大于二倍焦距,也可能在二倍焦距和一倍焦距之间,所以可能成放大的实像,也可能成缩小的实像,故B错误。

C、焦距15cm>f>7.5cm,蜡烛距凸透镜18cm时,物距可能大于二倍焦距,也可能在二倍焦距和一倍焦距之间,所以可能成放大的实像,也可能成缩小的实像,故C正确。

D、焦距15cm>f>7.5cm,蜡烛距凸透镜6cm时,物距小于一倍焦距,一定成放大的虚像,故D正确。

27.ACD

根据题中“在“探究凸透镜成像规律”的实验中……,下列判断正确的是”可知,本题考查凸透镜成像规律及其应用。根据凸透镜成像规律进行分析判断。

AB、距离凸透镜20cm处的光屏上得到一个清晰的与物体等大的像,所以v=20cm=2f,则f=10cm,故A正确,B错误;

C、当物距是15cm时,物距在一倍焦距和二倍焦距之间,故光屏上呈现倒立、放大的实像,投影仪就是根据这一原理制成的,故C正确;

D、已知凸透镜的焦距为10cm,当物体从距凸透镜20cm处远离透镜移动时,根据凸透镜成实像时“物远像近像变小”,所成的像逐渐变小,故D正确。

28.ACD

A.由表中的数据可知,实验3中,u=v=30cm,此时u=2f,f=15cm,故A正确;

B.当u=25cm时,物距大于一倍焦距小于二倍焦距,凸透镜成倒立、放大的像,投影仪就是根据这一原理制成的,故B错误;

C.当u=24cm时,像距大于一倍焦距小于二倍焦距,则物距大于二倍焦距,凸透镜成缩小的像,照相相机就是根据这一原理工作,故C正确;

D.若把物体从距凸透镜22cm处向距凸透镜32cm处移动,物距变大,像距变小,像变小,故D正确。

故选ACD。

29.AC

凸透镜成实像的规律:物距变大,像距变小,像变小;物距变小,像距变大,像变大.

据题目可知,当物体由6倍焦距处向2倍焦距处移动时物体所成的像是倒立缩小的实像,且像逐渐增大,像距也增大;故选项AC正确。故选:AC.

30.BC

不同物理量的估算,有的需要凭借生活经验,有的需要简单的计算,有的要进行单位的换算,最后判断最符合实际的是哪一个。

A.正常成年人的鞋子的长度约为25-30cm,42cm太大,不符合实际;

B.初中物理课本的长度约为0.26m=26cm,最接近于真实值;

C.人体正常体温约36.5℃,符合实际;

D.一个鸡蛋的质量在60g左右,即0.06kg,不符合实际;

31.BC

根据题意知道,玻璃泡中水银量相等,又因为同时测量同一杯热水的温度,所以,最后温度计示数应该相同,水银受热后膨胀程度相同,即增大的体积是相同的;而内径的不同影响的是水银柱升高的高度,内径粗的温度计水银柱升得较低,内径细的温度计水银柱升得较高,故BC符合题意。

32.5

根据“当光屏在1.5倍焦距处时,屏上有像”,由凸透镜成像规律可知,

此时物距:u>2f,

像距2f>v>f,

又因为所用凸透镜的焦距为10cm,所以当光屏的位置向远离透镜方向移动时,屏上是可以得到像的;当光屏的位置向靠近透镜方向移动5cm时,此时光屏的位置在焦点上,所以无论怎样移动蜡烛屏上都无像。

33.倒立

远离

茶杯装水后,相当于凸透镜,属于凸透镜成像,是由光的折射形成的。由图知,看到的是倒立放大的实像。要使此像缩小一些,根据凸透镜成像规律“物远像近像变小”可知,应将茶杯适当远离此图片。

34.折射

不随

)发生月食时,地球挡住了太阳射向月球的光,但是还会有部分光线通过地球大气层发生折射,由于红光的折射能力最强,所以会有部分地球大气层折射后的红色光射向月亮,这就让我们看到了“红月亮”;根据平面镜成像的特点,由于人不动,所以门自动平移打开时,他在玻璃门中的像将不随门移动。

35.①④

②③⑤

③④

②⑤

根据实像和虚像的区别、不同点:

(1)成因不同,实像是由实际光线会聚而成的,而虚像是由实际光线的反向延长线会聚而成的;

(2)像的正倒不一样,实像一般是倒立的,而虚像是正立的;来分析此题.

①针孔照相机属于小孔成像原理,因此成的是实像,它是光的直线传播形成的;

②从潜望镜中观察景物,观察到的是虚像,利用的是平面镜成像原理,是光的反射形成的;

③放大镜是利用凸透镜成正立、放大的虚像工作的,是光的折射形成的;

④幻灯机是利用凸透镜成倒立放大实像的原理,是光的折射形成的;

⑤汽车观后镜是一个凸面镜,从观后镜中看到的是物体的虚像,是光的反射形成的;

综上所述,属于实像的是①④;属于虚像的是②③⑤;

属于折射成像的是③④;属于反射成像的是②⑤。

故答案为:①④;②③⑤;

③④;②⑤。

36.37.2

37.8

≤37.8

[1]

测量甲的体温前用力甩了几下,故测量甲的体温是正确的,为37.2;

[2]

中途没有将水银甩回玻璃泡,就用来测量乙和丙的体温,测量乙的体温时,显示37.8,该病人的体温高于37.2,则读出的数据为该病人的体温,为37.8。

[3]

测量丙的体温时,因为使用前没有将水银柱甩下来,显示的仍然是体温计原来的示数37.8,那么,丙的体温可能小于或等于37.8。

37.热胀冷缩

38.2

正立

虚

[1]常用的液体温度计都是利用液体的热胀冷缩制成的;

[2]在体温计上,1℃之间有10个小格,一个小格代表0.1℃,即此体温计的分度值为0.1℃;此时的示数为38.2℃;

[3][4]由于体温计有向外凸起的弧形玻璃面,所以,起到放大镜的作用,这样所成的是正立、放大的虚像。

38.光屏的中央

放大

能

二倍焦距

一倍焦距处或焦点

远离

下

主光轴的下方

第一空.如图所示,将蜡烛、凸透镜、光屏依次放在光具座上。点燃蜡烛后,调节凸透镜和光屏的高度,使它们的中心与烛焰中心大致在同一高度。其目的是使像成在光屏的中央。

第二空.当烛焰距凸透镜15cm时,物距大于一倍焦距,小于2倍焦距,所以移动光屏,可在光屏上得到一个清晰倒立、放大的实像。

第三空.遮住部分透镜,只是被折射会聚成像的光线减少了,因此影响到的是像的亮度,使像变暗,而不影响它的完整性,因为整个物体上的任何一点都有光能透过透镜而折射后汇聚成像;

第四空.由凸透镜成像规律可知,u>2f时,成倒立、缩小的实像,当u=2f时,成倒立、等大的实像,2f>u>f,成倒立、放大的实像,所以二倍焦距是凸透镜成放大实像和缩小实像的分界点。

第五空.当u<f时,成正立、放大的虚像。所以在物距小于焦距或物体在焦点之内时,成正立、放大的虚像,所以1倍焦距处或焦点是实像与虚像的分界点。

第六空.把图中的凸透镜看作眼睛的晶状体,光屏看作视网膜。给“眼睛”戴上远视眼镜,使烛焰在“视网膜”上成一清晰的像。若取下远视眼镜,为使光屏上得到清晰的像,应将光屏远离透镜。这是因为:凸透镜是会聚透镜,去掉凸透镜的时候,光线会聚的弱,所以应该使光屏远离透镜;

第七空.由于凸透镜成的是倒立的实像,所以由于蜡烛太短而使得像在光屏中心的上方。所以应将蜡烛向上调或将凸透镜向下调。

第八空.由于烛焰的高度降低、光屏未调节,所以调好凸透镜的位置后,烛焰、凸透镜的光心、光屏中心在一条直线上时,烛焰在凸透镜主光轴的下方。

39.D

照相机

f>u>2f

增大

像在100cm之外

远视镜

(1)已知凸透镜的焦距为15cm,由图甲可知,物距为40cm,则u>2f,所以,凸透镜成倒立缩小的实像,这个像是图乙中的D,利用此原理可以制成照相机;

(2)①成倒立放大像的条件是:f>u>2f;

②由图丙可知,凸透镜成实像时,物距减小,像距增大;

(3)把蜡烛放在距凸透镜18cm处(即u=18cm),物距在一倍焦距与二倍焦距之间,凸透镜成实像,根据图丙可知,像可能在100cm之外,所以在光具座上无论怎样移动光屏,都找不到清晰的像。

实验中,小明拿起一副眼镜放在蜡烛和凸透镜之间靠近凸透镜处,在光具座上移动光屏,光屏上出现了清晰的像,即说明该眼镜对光线有会聚作用(使光线提前会聚而成像在光屏上),故这副眼镜是凸透镜,即是远视眼镜。

40.确定像的位置

形状、大小完全相同

A

不能

虚

玻璃板与桌面不垂直

(1)

[1]

玻璃板既能让光透过也可以反射光,容易确定像的位置,所以用玻璃板代替平面镜;

(2)

[2]

为了便于比较像与物体的大小,探究实验中要求蜡烛A和B的形状、大小完全相同;

(3)

[3]

由于平面镜成的像是光的反射形成的,即A蜡烛发出的光线经玻璃板反射,被人眼接收,才能看到像,所以,眼睛在A蜡烛所在这一侧;

(4)

[4]

[5]移去后面的蜡烛B,并在其所在位置上放一光屏,则光屏上不能接收到蜡烛烛焰的像,说明平面镜所成的像是虚像;

(5)

无论怎样调节后面的蜡烛,都不能使蜡烛与它所成的像重合,可能是由于平面镜放歪了或平面镜没有竖直放置。

41.薄玻璃板

详见解析

详见解析

大小相等

虚

详见解析

到平面镜的距离

(1)[1]实验中选择较薄的玻璃板竖立在水平桌面上;

①[2]选择玻璃板不但反射光成像,还能透光,可以看到玻璃板后面的蜡烛;

②[3]玻璃板越薄,两个反射面所在的像距离越近,这样可以使确定的像的位置更加准确,厚玻璃板会形成两个像,会影响对实验结果的判断;

(2)[4]A和B两根蜡烛相同,点燃蜡烛A,透过玻璃板观察A的像,蜡烛B放在像的位置,发现蜡烛

B与像完全重合,说明像与物的大小相等;

(3)[5]因为虚像不能在光屏上承接,所以将光屏放到像的位置,无法直接在光屏上观察到像,说明所成的像是虚像;

(4)[6]在实验时,一次实验的数据是具有偶然性的,应该多做几次才能得出普遍性的结论;

(5)[7]若将玻璃板和蜡烛下面的白纸换成方格纸进行实验,这种做法的优点是便于探究像和物到平面镜的距离关系。

42.不能

能

不能

入射光线和法线所在的

此题主要探究光的反射规律,入射光线、反射光线、法线在同一平面内,反射光线、入射光线分居在法线两侧,反射角等于入射角,并且在光的反射中,光路是可逆的;

(1)反射光线、入射光线和法线在同一平面内,若实验中未将纸板与平面镜垂直,那么入射光线的法线垂直于平面镜但并不在纸板所在的平面,所以不能在纸板ABCD上看到反射光;

(2)纸板上的直线ON垂直于平面镜,那么意味着纸板ABCD所在平面与平面镜所在平面垂直,当一束光贴着纸板ABCD沿某一个角度射到O点,经平面镜反射,在纸板ABCD上能看到反射光;

(3)如图丙所示,把纸板BCON向后折,纸板上的直线ON仍垂直于平面镜,但纸板ADON和NOBC不在同一平面内,所以使一束光贴着纸板ADON沿某一个角度射到O点,经平面镜反射,在纸板上BCON上不能看到反射光。由上述实验验证:反射光线在入射光线和法线所在的的平面内;

43.

.

此温度计上每格刻度表示的实际温度为

=℃,

温度计上示数从4℃变化到25℃,变化了25?4=21格,所以实际温度为:

×21℃≈22℃。

答:教室里的实际温度是22℃。

答案第1页,总2页

答案第1页,总2页

同课章节目录

- 第一章 走进物理世界

- 1 希望你喜爱物理

- 2 测量长度和时间

- 3 长度和时间测量的应用

- 4 尝试科学探究

- 第二章 声音与环境

- 1 我们怎样听见声音

- 2 我们怎样区分声音

- 3 我们怎样区分声音(续)

- 4 让声音为人类服务

- 第三章 光和眼睛

- 1 光世界巡行

- 2 探究光的反射规律

- 3 探究平面镜成像特点

- 4 探究光的折射规律

- 5 奇妙的透镜

- 6 探究凸透镜成像规律

- 7 眼睛与光学仪器

- 第四章 物质形态及其变化

- 1 从地球变暖谈起

- 2 探究汽化和液化的特点

- 3 探究熔化和凝固的特点

- 4 升华和凝华

- 5 水循环与水资源

- 第五章 我们周围的物质

- 1 物体的质量

- 2 探究物质的密度

- 3 密度的应用

- 4 认识物质的一些物理属性

- 5 点击新材料