沪粤版初二物理上册 3.6-3.7成像原理测试卷(有解析答案)

文档属性

| 名称 | 沪粤版初二物理上册 3.6-3.7成像原理测试卷(有解析答案) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪粤版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2020-09-20 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

3.6-3.7成像规律

一、单选题

1.我们经常提到的像:①小孔成像②平面镜成像③放大镜成像④电影屏幕上的像⑤汽车观后镜中的像,其中

A.属于实像的是①

B.属于虚像的是②

C.由于反射而成的像是②⑤

D.由于折射而成的像是①③④

2.面对幻灯机幕布,将印有“h”字样的幻灯片插入框中,调节镜头后,在幕布上出现的画面应该是(

)

A.

B.

C.

D.

3.王奶奶喜欢用放大镜看报,为了看到更大更清晰的字,她常常(

)

A.报纸与放大镜不动,眼睛离报远一些

B.报纸与眼睛不动,放大镜离报稍远一些

C.报纸与放大镜不动,眼睛离报近一些

D.报纸与眼睛不动,放大镜离报稍近一些

4.用照相机从高空飞机上向地面拍照,若使用焦距为50

mm的镜头,则底片与镜头间的距离为(

)

A.100

mm以外

B.等于50

mm

C.50

mm以内

D.略大于50

mm

5.如图所示,小明用凸透镜将明亮的窗户成像在纸上,根据小明的实验情况,以下说法正确的是(

)

A.窗户在透镜的2倍焦距以外

B.窗户在透镜的1倍焦距和2倍焦距之间

C.窗户在透镜的焦点上

D.窗户在透镜的1倍焦距以内

6.如图所示,把眼镜片放在烛焰与凸透镜之间,调节光屏得到烛焰清晰的像,撤去眼镜片,像变得模糊,调节光屏适当远离凸透镜,光屏上重新得到清晰的像.该眼镜片(

)

A.是凹透镜,属近视眼镜

B.是凹透镜,属远视眼镜

C.是凸透镜,属近视眼镜

D.是凸透镜、属远视眼镜

7.图为某同学游酒埠江时拍下的一张照片。根据这张照片可推断(

)

A.山峰有多高,湖水有多深

B.照片中实景在上,倒影在下

C.群山通过照相机镜头成正立、缩小的实像

D.倒影通过照相机镜头成倒立、缩小的虚像

8.为保证行车安全,汽车中安装了多个光学仪器,下列说法中错误的是(

)

A.车头灯照明利用了凹面镜反射原理

B.夜间行驶时车内不开灯是防止车内物品在前挡风玻璃上成像影响安全驾驶

C.行车记录仪相当于一台数码相机,其摄像头相当于一个凸透镜

D.后视镜利用了凸面镜对光线的发散和成正立、缩小实像的特点

9.“井底之蛙”这个成语大家都很熟悉,以下现象中与“坐井观天,所见甚小”的原理相同的是(

)

A.小孔成像

B.眼睛看到远处的物体

C.演员对着镜子画脸谱D.利用放大镜观看邮票

10.下列关

于光现象说法错误的是(

)

A.树荫下太阳的光斑是光沿直线传播形成的

B.湖面上楼房的倒影是光折射形成的

C.色光中的三原色是红、绿、蓝

D.照相机是利用凸透镜成倒立、缩小的实像原理工作的

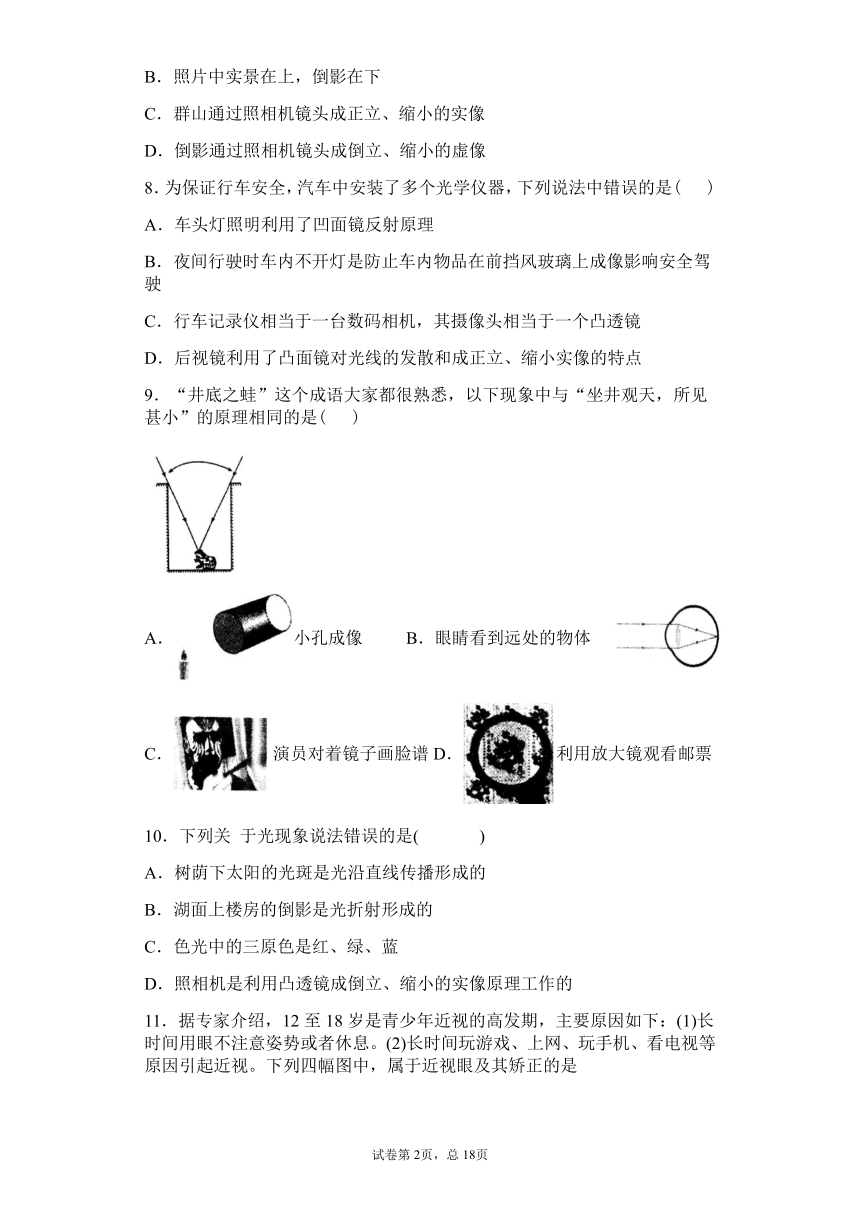

11.据专家介绍,12至18岁是青少年近视的高发期,主要原因如下:(1)长时间用眼不注意姿势或者休息。(2)长时间玩游戏、上网、玩手机、看电视等原因引起近视。下列四幅图中,属于近视眼及其矫正的是

A.甲和丙

B.甲和丁

C.乙和丙

D.乙和丁

12.关于生活中光现象的说法中错误的是

A.夏天树荫下有很多光斑,这是光的直线传播的例子

B.镜面反射遵守光的反射定律,而漫反射不遵守光的反射定律

C.太阳光发生色散、鱼塘里的鱼看起来位置变浅变近了,都是因为光发生了折射

D.近视眼镜利用了镜片对光线的发散作用,远视眼镜利用了镜片对光线的会聚作用

13.下列有关光学知识说法正确的是

A.用照相机照相时,景物在照相机镜头的二倍焦距以外

B.近视眼的矫正是佩戴合适的凸透镜

C.人站在穿衣镜前看到自己在镜中的像是实像

D.人通过放大镜看到的是物体正立放大的实像

14.下列关于凸透镜应用的说法中,正确的是

A.近视眼镜的镜片是凸透镜

B.放大镜一定成正立、放大的实像

C.照相机所成的像是倒立、缩小的实像

D.老年人用放大镜看书时,书距放大镜的距离要大于1倍焦距

15.如图,小华同学在做探究“凸透镜成像规律”实验时,把周老师的眼镜放在蜡烛和凸透镜之间,发现光屏上烛焰的像变模糊了。接着,他再将光屏靠近凸透镜,又能在光屏上看到烛焰清晰的像。关于周老师的眼睛和眼镜说法正确的是

A.周老师是近视眼,戴凹透镜

B.周老师是近视眼,戴凸透镜

C.周老师是远视眼,戴凹透镜

D.周老师是远视眼,戴凸透镜

16.光的世界丰富多彩,光学器件在我们的生活、学习中有着广泛应用下列说法中符合实际的是

A.远视眼镜利用了凸透镜对光线的发散作用

B.照像时,要想使照片中的树木变大,应该远离树木

C.借助放大镜看地图时,地图到放大镜的距离应大于一倍焦距

D.显微镜的目镜相当于放大镜

二、多选题

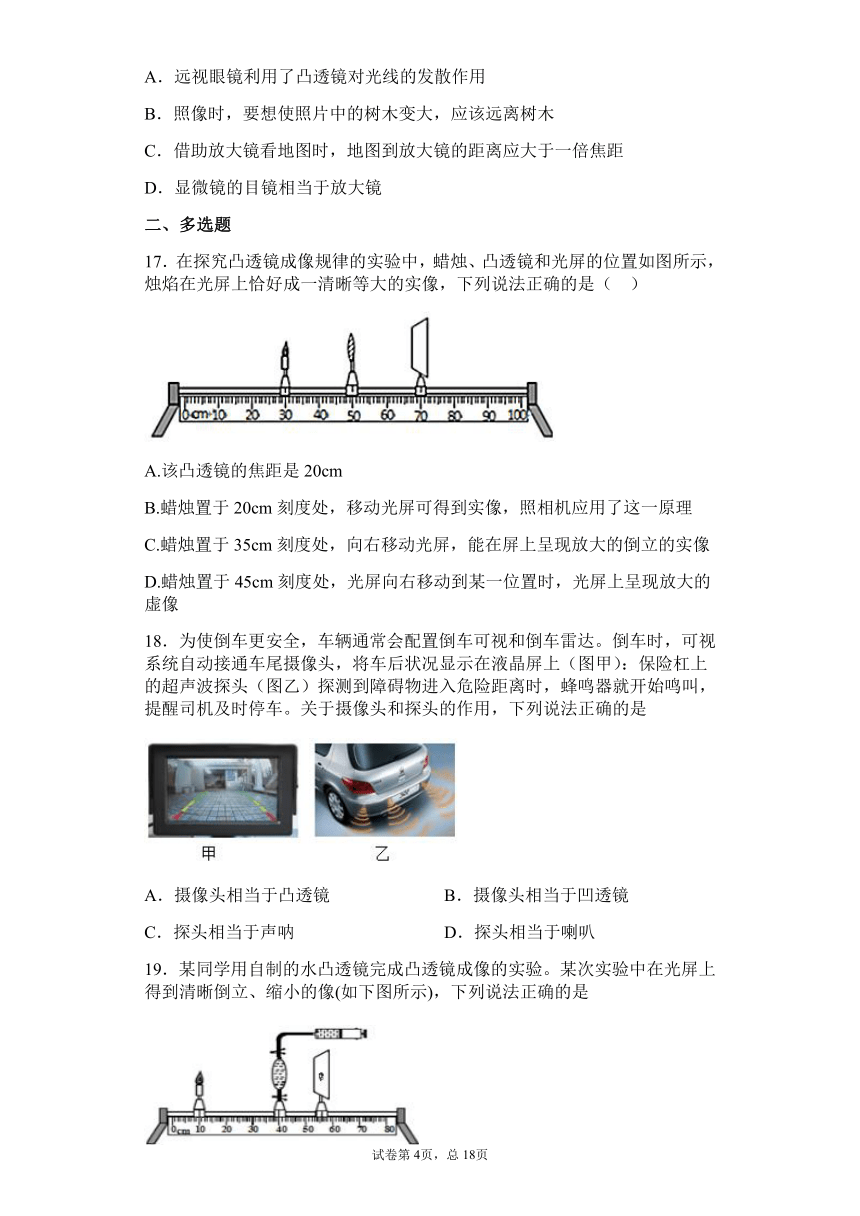

17.在探究凸透镜成像规律的实验中,蜡烛、凸透镜和光屏的位置如图所示,烛焰在光屏上恰好成一清晰等大的实像,下列说法正确的是(

)

A.该凸透镜的焦距是20cm

B.蜡烛置于20cm刻度处,移动光屏可得到实像,照相机应用了这一原理

C.蜡烛置于35cm刻度处,向右移动光屏,能在屏上呈现放大的倒立的实像

D.蜡烛置于45cm刻度处,光屏向右移动到某一位置时,光屏上呈现放大的虚像

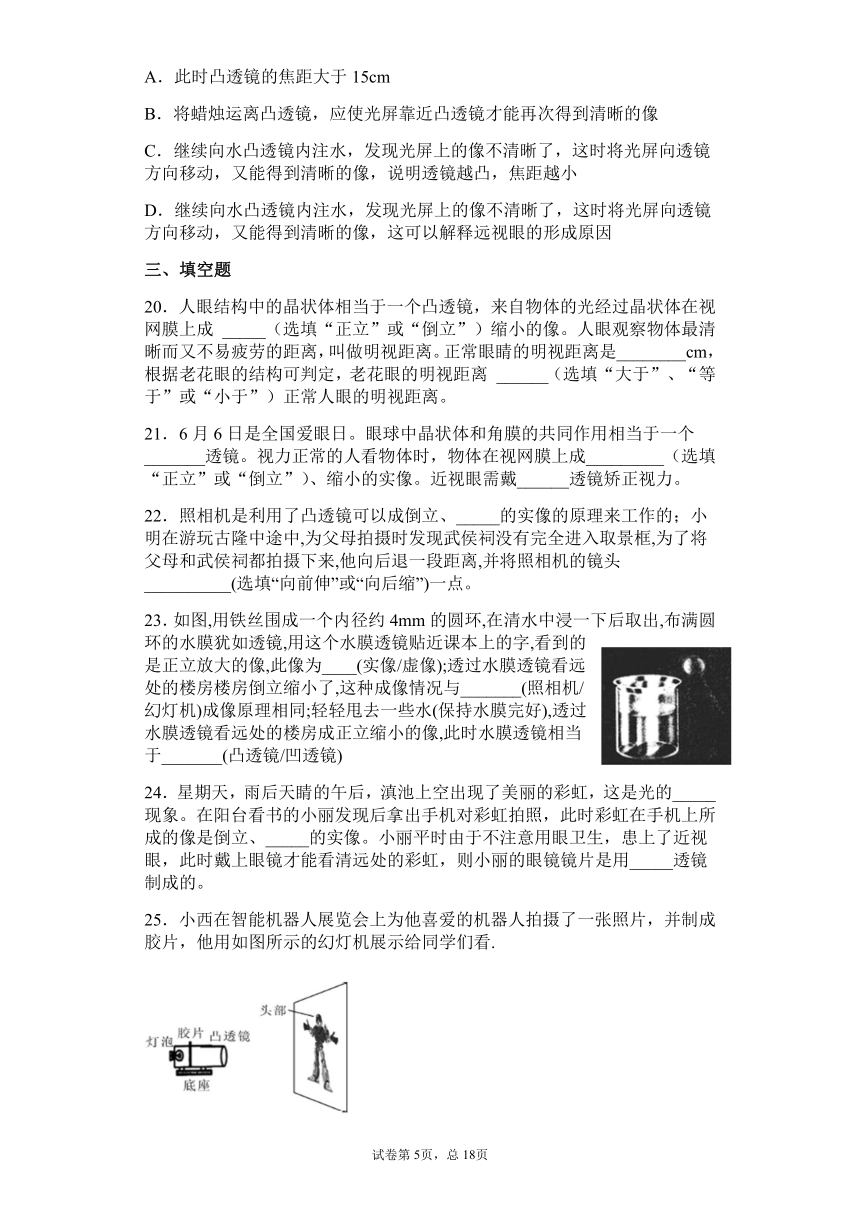

18.为使倒车更安全,车辆通常会配置倒车可视和倒车雷达。倒车时,可视系统自动接通车尾摄像头,将车后状况显示在液晶屏上(图甲):保险杠上的超声波探头(图乙)探测到障碍物进入危险距离时,蜂鸣器就开始鸣叫,提醒司机及时停车。关于摄像头和探头的作用,下列说法正确的是

A.摄像头相当于凸透镜

B.摄像头相当于凹透镜

C.探头相当于声呐

D.探头相当于喇叭

19.某同学用自制的水凸透镜完成凸透镜成像的实验。某次实验中在光屏上得到清晰倒立、缩小的像(如下图所示),下列说法正确的是

A.此时凸透镜的焦距大于15cm

B.将蜡烛运离凸透镜,应使光屏靠近凸透镜才能再次得到清晰的像

C.继续向水凸透镜内注水,发现光屏上的像不清晰了,这时将光屏向透镜方向移动,又能得到清晰的像,说明透镜越凸,焦距越小

D.继续向水凸透镜内注水,发现光屏上的像不清晰了,这时将光屏向透镜方向移动,又能得到清晰的像,这可以解释远视眼的形成原因

三、填空题

20.人眼结构中的晶状体相当于一个凸透镜,来自物体的光经过晶状体在视网膜上成

_____(选填“正立”或“倒立”)缩小的像。人眼观察物体最清晰而又不易疲劳的距离,叫做明视距离。正常眼睛的明视距离是________cm,根据老花眼的结构可判定,老花眼的明视距离

______(选填“大于”、“等于”或“小于”)正常人眼的明视距离。

21.6月6日是全国爱眼日。眼球中晶状体和角膜的共同作用相当于一个_______透镜。视力正常的人看物体时,物体在视网膜上成_________(选填“正立”或“倒立”)、缩小的实像。近视眼需戴______透镜矫正视力。

22.照相机是利用了凸透镜可以成倒立、_____的实像的原理来工作的;小明在游玩古隆中途中,为父母拍摄时发现武侯祠没有完全进入取景框,为了将父母和武侯祠都拍摄下来,他向后退一段距离,并将照相机的镜头__________(选填“向前伸”或“向后缩”)一点。

23.如图,用铁丝围成一个内径约4mm的圆环,在清水中浸一下后取出,布满圆环的水膜犹如透镜,用这个水膜透镜贴近课本上的字,看到的是正立放大的像,此像为____(实像/虚像);透过水膜透镜看远处的楼房楼房倒立缩小了,这种成像情况与_______(照相机/幻灯机)成像原理相同;轻轻甩去一些水(保持水膜完好),透过水膜透镜看远处的楼房成正立缩小的像,此时水膜透镜相当于_______(凸透镜/凹透镜)

24.星期天,雨后天睛的午后,滇池上空出现了美丽的彩虹,这是光的_____现象。在阳台看书的小丽发现后拿出手机对彩虹拍照,此时彩虹在手机上所成的像是倒立、_____的实像。小丽平时由于不注意用眼卫生,患上了近视眼,此时戴上眼镜才能看清远处的彩虹,则小丽的眼镜镜片是用_____透镜制成的。

25.小西在智能机器人展览会上为他喜爱的机器人拍摄了一张照片,并制成胶片,他用如图所示的幻灯机展示给同学们看.

(1)胶片上机器人的头部朝____________(选填“上”或“下”).

(2)若幻灯机所用凸透镜的焦距为10cm,则胶片与凸透镜间的距离范围是______________.

(3)要使像变得更大,保持凸透镜的位置不动,应将胶片______________(选填“靠近”或“远离”)凸透镜少许,并调节幕布至合适的位置.

26.2010年6月6日是第十五届全国爱眼日,某校为此举办了一场《科学用眼知识》讲座,其中提到:

(1)预防近视眼的措施之一,就是读写时,眼睛与书本的距离应保持_____cm。

(2)矫正近视眼,要佩戴近视眼镜,近视镜是____透镜。矫正前像离视网膜越远,所配眼镜的“度数”越___的;用力捏一下空易拉罐,易拉罐变扁了,这说明力可以使物体发生_____。

四、实验题

27.如图所示,是同学们做过的两个光学实验,请回忆所做的实验,完成下列问答。

(1)“探究平面镜成像特点”的实验

①如果有5mm厚和2mm厚的两块玻璃板,应选择_____mm厚的玻璃板做实验。

②如图甲所示,将玻璃板竖直放在水平桌面上,再取两段相同的蜡烛A和B竖直地放于玻璃板前后,点燃玻璃板前的蜡烛A,移动蜡烛B,直到看上去蜡烛B与蜡烛A的像完全重合,该位置就是蜡烛A的像的位置,这里运用了_____法。

③如果玻璃板没有竖直放置(如图乙所示),在实验过程中会出现的情况是_____。

(2)“探究凸透镜成像规律”的实验:

①由丙图可知,该凸透镜的_____是15.00cm。

②实验前,在摆放凸透镜、蜡烛和光屏时要求三者的中心在同一_____,同时注意将_____(填“凸透镜”、“蜡烛”或“光屏”)摆放在另外两个元件的中间。

③固定凸透镜位置不变,经过调节,在光屏上得到了一个清晰的像,但像的位置偏高,为了使像能成在光屏的中央,应把蜡烛向_____(选填“上”或“下”)调。

④凸透镜放在50cm刻度线处,把蜡烛移到40cm刻度线处,无论怎样调节光屏,光屏上始终接收不到像,要想看到这个像,观察的方法应是_____。

28.小阳同学用蜡烛、凸透镜和光屏做“探究凸透镜成像的规律”的实验,如图所示。

(1)要使像能够成在光屏的中央,应将凸透镜向_________(填“上”或“下”)调整。

(2)实验过程中,当烛焰距凸透镜30cm时,移动光屏至某一位置,在光屏上得到一个等大清晰的像,则该凸透镜的焦距是__________cm。

(3)接着使烛焰向左移动5cm,此时应该将光屏向_______(填“左”或“右”)移到某一位置,才能在屏上得到一个清晰倒立________(填“放大”或“缩小”)的实像,此成像特点可应用在_______上。

29.小丽同学用焦距为15cm的凸透镜做“探究凸透镜成像的规律”实验:

(1)如图甲所示,实验前应调节烛焰、凸透镜、光屏三者的中心,使它们在________。

(2)实验过程中,当蜡烛与凸透镜的距离如图甲所示时,在光屏上可得到一个清晰的________像。(填像的性质)

(3)实验过程中,随着蜡烛的燃烧,可观察到光屏上的像向________(填“上”或“下”)移动。

(4)通过实验观察可知,在图乙中左边的蜡烛通过凸透镜不可能形成的像是________。(填符号)

30.探究凸透镜成像的规律

装置

实验过程

(1)平行于主光轴的光线经凸透镜后会聚在光屏上一点,如图甲所示。当把蜡烛放在图乙位置时,移动光屏,在光屏上能成______、缩小的实像。生活中的______就是利用这个原理制成的

问题讨论

(2)取一副近视镜放在凸透镜和蜡烛之间,要使光屏上还能成清晰的像,保持凸透镜和光屏的位置不动,可将蜡烛适当向______(选填“左”或“右”)移动

31.小华利用图所示装置来研究凸透镜成像的规律。

(1)为使像成在光屏中央,应调整实验器材,使烛焰和光屏的中心位于_____上。

(2)如图甲所示,光屏上能呈现清晰的像,此像的性质是倒立、_____的实像.其实际应用是_____.(选填“放大镜”、“幻灯机”或“照相机”)

(3)她又利用该装置研究视力的矫正问题,将蜡烛放在离凸透镜较远的位置,如图乙所示,给凸透镜“戴”上近视眼镜,此时光屏上能成一清晰的像;若“取”下近视眼镜,为使光屏上的像再次清晰,在保持透镜位置不变的条件下,下列操作可行的是_____

①将光屏远离透镜;②将光屏靠近透镜;③将蜡烛远离透镜;④将蜡烛靠近透镜;

32.如图所示,在“探究凸透镜成像的规律”的实验中,依次将点燃的蜡烛、凸透镜、光屏放在光具座上.

(1)实验前,首先应调节凸透镜、光屏和烛焰,使它们的中心在同一直线上,并且大致在______,这样可以使像成在光屏的中心.

(2)蜡烛在的位置时,在凸透镜另一侧移动光屏,会在光屏上得到一个倒立、______(填“放大”“等大”或“缩小”)的实像.

(3)如果凸透镜的焦距为,物距为,从光屏的一侧透过凸透镜可以看到一个正立、放大的______像(填“虚”或“实”),应用这一原理可以制成______.

(4)在实验中已得到清晰的实像,当用黑色硬纸片遮住透镜的上半部分,所成的像将是______的(填“完整”或“不完整”),且亮度变暗,

33.小兰利用图所示的装置做实验研究凸透镜成像规律。设u为烛焰至透镜的距离,v为光屏上得到最清晰的像时,光屏至透镜的距离。小兰调整u,测量相对应的v,部分实验数据如下表所示。根据表中数据可知

u/cm

60

30

20

15

13

…

v/cm

12

15

20

30

45

…

(1)此凸透镜的焦距f=________cm。

(2)如果u=16cm,光屏上能得到烛焰的________的像。(选填“放大”或“缩小”)

(3)设想光具座足够长,u足够大,则v的值接近_____cm。(选填“0”、“5”或“10”)

(4)若透镜的下半部以黑布遮住,则看到烛焰的像会变________。(选填“亮”或“暗”)

34.小明做了如图所示的实验:他选用焦距分别为10cm和5cm的凸透镜,使它们正对相同的字母F,且与字母F的距离相同,他发现透过凸透镜观察到的字母F的像不同。小明提出的问题是:物体经过凸透镜所成的像的大小与________是否有关。

35.在探究凸透镜成像的实验中,如图甲所示,某同学将镜面垂直于阳光放置,在透镜下面放上白纸(纸、镜平行),测出透镜与白纸间距s/cm与对应的白纸被烤焦的时间t/min,绘出图线如图乙所示。

(1)可判断该透镜的焦距f为_____cm;

(2)如丙图所示,他再将蜡烛和透镜的位置固定,则调整光屏位置(光屏图中未画出),会在光屏上呈现清晰的_____(选填“放大”或“缩小”)的像。

(3)随着蜡烛越烧越短,光屏上的像将向_____移动,为了使像能回到光屏的中央,可以将透镜向_____(选填“上”或“下”)移动适当距离。

36.如图所示,在探究“凸透镜成像规律”的实验中,依次将点燃的蜡烛、凸透镜、光屏放在光具座上。

(1)实验前,调节烛焰、凸透镜、光屏的中心大致在同一高度,目的是_____。

(2)蜡烛与凸透镜的距离在一倍和二倍焦距之间时,在凸透镜的另一侧移动光屏,会在光屏上得到一个清晰的像,生活中的_____(选填“照相机”、“投影仪”或“放大镜”)应用了这个成像规律,接下来保持凸透镜的位置不变,将蜡烛与光屏的位置对调后,在光屏上还会出现一个清晰的像,这时所成的像是倒立_____(选填“缩小”、“放大”或“等大”)的实像。

(3)实验中,当用白纸滤掉凸透镜的上半部分时,光屏上成像的情况是_____

A、只出现烛焰的上半部分的像 B、只出现烛焰的下半部分的像

C、仍然是完整的像,只是变暗些 D、成像情况不受任何影响

(4)随着蜡烛燃烧而变短,光屏上成的像将向_____(选填“上”或“下”)移动。由于影响到了实验进行,这时最合理的调整是_____

A、只需将凸透镜向下移动些 B、只需将光屏向上移动些

C、将凸透镜和光屏向下移一些 D、以上均可。

37.小明在做“探究凸透镜成像规律”的实验时,凸透镜的位置固定不动,实验操作规范,在图示位置时,烛焰恰好在光屏上成清晰的像。

(1)实验开始前,首先在光具座上依次安装发光体、凸透镜和光屏并进行调节,使它们的中心在__________。随着蜡烛的燃烧,光屏上的像已不在光屏中心,为了使像重新回到光屏中心应向__________(选填“上”或“下”)移动光屏。

(2)这个像的成像原理与__________(选填“放大镜”、“投影仪”或“照相机”)相同。若将蜡烛向右移动少许,则应将光屏向__________(选填“左”或“右”)移动才能再次在光屏上成清晰的像,此时像的大小比刚才的像要__________些。

(3)再在凸透镜左侧附近放置一凹透镜(图中未画出),这时需要将光屏向__________(选填“左”或“右”)移动才能在光屏上成清晰的像。

38.某实验小组用玻璃板,两支完全相同的蜡烛A、B,两个完全相同的棋子、白纸、支架、刻度尺、笔等器材探究平面镜成像特点(如图)

(1)小明同学在寻找蜡烛像位置时,无论怎样移动蜡烛B,都不能与蜡烛A的像重合其可能的原因是:__________。

(2)实验时,小芳同学应在__________(填“M”或“N”)测观察蜡烛经玻璃板所成的像。

(3)细心的小芳透过玻璃观察蜡烛A的像时,看到在像的后面还有一个较模糊、与像有部分重叠的像,出现两个像的原因是__________。

(4)若将玻璃板和蜡烛下面的白纸换成方格纸进行实验,这种做法的优点是__________

(5)同组的小红同学用棋子代替蜡烛进行实验但怎么也看不清棋子的像,请你提出一个解决这个问题的办法:

__________。

39.(探究名称)探究凸透镜成像的大小与哪些因素有关

(提出问题)小绿通过前面物理知识的学习,知道放大镜就是凸透镜在活动课中,他用放大镜观察自己的手指(图甲),看到手指_________的像:然后再用它观察远处的房屋(图乙),看到房屋_________的像。(均选填“放大”“等大”或“缩小”)

(进行猜想)他想:凸透镜成像的大小可能与哪些因素有关?凸透镜成像的大小可能与_________有关。

物体到凸透镜的距离/cm

光屏上像到凸透镜的距离/cm

光屏上像的大小

1

40

13.5

缩小

2

30

15

缩小

3

20

20

等大

4

15

30

放大

5

10

光屏上没有像

6

8

光屏上没有像

(设计并进行实验)

①小绿在图丙所示的光具座上,不断改变蜡烛与透镜间的距离,并移动光屏进行实验,所获得的实验数据如上表所示。

②实验中,当小绿用白纸遮掉凸透镜的上半部分时,光屏上成像的情况是_________。

A.只出现烛焰的上半部分的像

B.只出现烛焰的下半部分的像

C.仍然是完整的像,只是变暗些

D成像情况像不受任何影响

③若小绿改用焦距为12cm的另一凸透镜重做第4次实验,保持烛焰和凸透镜的位置不变,要在光屏上成清晰的像,他应将光屏向_________(选填“靠近”或“远离”)透镜方向移动。

(结论与应用)分析数据可知:

①物体到凸透镜的距离越短,光屏上像的大小就越_________。

②光屏上没有成像的原因是_________。

(解决实验中的问题)

①小绿同学实验时,发现烛焰在光屏上的像偏高,如图所示丁,其原因是_________若要使烛焰成像在光屏中心,若调节光屏,应将光屏向_________调节;若调节凸透镜,应将凸透镜向_________调节。

②实验过程中,小绿同学发现无论怎样调节光屏的位置,都不能在光屏上呈现清晰的像,请你写出可能的原因:_________。

40.如图所示,在探究凸透镜成像规律实验中,让平行光线通过凸透镜,移动光屏使光屏上形成一个最小的亮点。该凸透镜的焦距为_____厘米。保持各器件的位置不变,将平行光源换成烛焰。接着需移动光屏的位置,这样做的目的是为了_____,最终光屏应处在光具座80cm刻度线的_____(选填“左”或“右”)侧,光屏上的像是_____(选填“放大”或“缩小”)的。

41.小明利用光具座、凸透镜(焦距为10cm).

蜡烛、火柴、光屏,做“探究凸透镜成像规律”的实验.

(1)光具座上有A、B、C三个滑块用于放置凸透镜、光屏和蜡烛(如图甲所示),其中在B上应放置______________。

(2)实验中发现光屏上成像如图乙所示,你认为造成这种现象的原因是:__________。

(3)观察并记录凸透镜成像的情况时,应测量____________

和

_____________。

(4)将蜡烛放在距凸透镜16cm处,前后移动光屏,小明

________________(选填“能

”或“不能")在光屏上看到清晰的像.

(5)接着小明用不透光的纸板遮挡住凸透镜的上半边,然后前后移动光屏,他_____________(选填“能"或“不能")在光屏上看到完整的像.

42.做“探究凸透镜成像规律"实验时:

(1)首先要观察并记下凸透镜的__________。

(2)安装实验器材时,应在光具座上从左至右将蜡烛、__________、__________依次放置,并且要调节__________的高度,使它们的中心与烛焰中心大致在__________。

(3)当点燃蜡烛,并使之与透镜之间拉开一定的距离后,接着应移动光屏__________,移动时,眼睛应注意观察__________,当像达到最__________时,记录下此时光屏上像的性质及位置。

(4)如图所示,光屏上恰好成一个清晰的像,该像是的__________、__________的__________,物距为__________厘米,像距__________厘米。

43.小丽同学用焦距为10cm的凸透镜探究凸透镜成像的规律。

(1)将蜡烛、凸透镜和光屏依次摆放在光具座上,点然蜡烛,使烛焰、凸透镜和光屏的中心在_____。

(2)把蜡烛放在距凸透镜16cm处,会在光屏上得到一个清晰倒立、_____的实像。生活中的_____就是利用这个原理工作的。

(3)实验完成后,小丽把自己的近视眼镜放在蜡烛与凸透镜之间,如图所示,光屏上原来清晰的像变得模糊了,若想在光屏上重新得到清晰的像,在不改变蜡烛和凸透镜位置的情况下,应将光屏_____(选填“靠近”或“远离”)凸透镜。

44.小明学习了放大镜的知识后,回家做了如下实验:用金属丝在铅笔尖上绕一圈拧紧,取下金属丝制成的小圆环,将金属丝浸到水里,平端着慢慢取出,环内水面呈凹面,如图甲、乙.用它看报纸,报纸上的字变小了;慢慢向环内滴水,直至水面凸起,再用它看报纸上的字,字变大了,如图丙、丁.你能分析上述两种现象说明了什么吗?

(1)___________________________________;

(2)__________________________________.

45.光学成像实验对比:

小孔成像实验

如图是小孔成像示意图,点燃的蜡烛发出的光通过小孔传播到达光屏,就在光屏上形成______(填“正立”或“倒立”)的______(填“实”或“虚”)像.

实验原理是____________.

平面镜成像实验

①如图所示,点燃蜡烛A竖立在玻璃板前,再拿外形相同但不点燃的蜡烛B,在玻璃板后移动,使蜡烛B与A的像______,记下A与B的位置,移动点燃的蜡烛A,重做实验.

②用刻度尺测量像与物到镜面的距离,发现像与物到镜面的距离______.

③移去蜡烛B,在其位置竖立一光屏,在玻璃板后侧观察光屏上______(填“能”或“不能”)承接蜡烛A的像.说明平面镜成______像.

实验原理是____________.

凸透镜成像实验

物理兴趣小组在探究“凸透镜成像的规律”实验时:

(1)用图甲所示的装置测出凸透镜的焦距为______cm.

(2)图乙是某次实验时观察到的现象,生活中的______(填“放大镜”、“投影仪”或“照相机”)是利用这一原理制成的.保持凸透镜不动,把蜡烛向右移动到刻度为35cm处,此时应向______移动光屏,直到光屏上再次得到清晰的像,这个像是____________的实像.

实验原理是____________.

46.某同学在“探究凸透镜成像规律”的实验中,记录并绘制了物距和像距之间关系的图像,如图所示。

(1)该凸透镜的焦距是______。

(2)把物体从距凸透镜处移到处的过程中,像距逐渐变______(选填“大”或“小”)。

(3)当把物体放到距凸透镜处时,光屏上______(选填“能”或“不能”)得到一个清晰的像。

47.小泉同学在做“凸透镜成像”的实验时,他在光具座上依次放置蜡烛、凸透镜和光屏,点燃蜡烛,移动光屏,发现在光屏上出现如图所示的现象,其原因是______,为了使烛焰的像能成在光屏中央,可以将蜡烛向______(选填“上”或“下”)移动。实验中在光屏上得到了清晰的像,这个像是______(选填“实”或“虚”)像。

48.文安同学进行了如下光学实验。

(1)如图甲所示,小华在检查视力时,发现视力表在自己头部的后上方,她识别的是对面镜子里视力表的像。检查后,小华对平面镜所成像的大小与物体的大小是否相等产生了疑问,在老师帮助下,完了如下探究实验:

①如图乙所示,小华在水平桌面上竖立一块玻璃板作为平面镜。把点燃的A蜡烛放在玻璃板前,可以看到它在玻璃板后面的像。在玻璃板后移动与A蜡烛外形相同但未点燃的B蜡烛,直至B与A的像完全重合。多次改变A与玻璃板的距离,重复上述实验。由此可以得出:平面镜所成像的大小与物体的大小________(选填“相等”或“不相等”);平面镜所成像的大小与物体到平面镜的距离________(选填“有关”或“无关”);

②小华进一步探究,得到了平面键成像的其它特点。请你利用平面镜成像特点,在图甲中画出点P在平面镜里的像P′,并画出小华看到点P的像的光路图。

(2)为了研究眼的成像原理,小科自主研制了如图丙所示的实验装置。用水透镜模拟眼的晶状体,通过注水或抽水可改变水透镜凸度大小。光屏和水透镜固定在光具座如图所示的位置。点燃蜡烛后,调节水透镜凸度,直至光屏上成一个清晰倒立、________(填“放大”、“等大”或“缩小”)的实像。若将点燃的蜡烛向左移动一小段距离,要使光屏上重新得到清晰的像,应对水透镜________(填“注水”或“抽水”)。

五、综合题

49.星期天,小明约小刚逛公园,游玩时看见了一些现象,他俩从物理角度议论起了下列问题。

(1)明看到一个丢弃的透明塑料瓶,他想到,如果下雨使得瓶中进了水,就可能会成为森林火灾的元凶,于是他捡起瓶子丢进了垃圾桶。这其中引起火灾的主要原因是装有

水的塑料瓶相当于一个______________镜,对光线有______________作用。

(2)公园中红色的花朵,是因为花朵______________(选填“反射”或“吸收”)红色光的缘故。

(3)到了晚上,小刚看见湖水中的月亮,湖中的月亮是光的反射形成的______________(选填

“实”或“虚”)像,水中的月亮与天上的月亮相比______________(选填“变大”

“变小”或“一样大”)了。

(4)若湖中的水深1m,则水中月亮到水面的距离______________(选填“大于”“小于”或“等于”)1m。

50.现如今的大街小巷,不管是商店里还是公交车上,不管你在等车还是在用餐,就连走路的人群里,都能看到这样的人:他们齐刷刷低头盯着屏幕,手里拿着手机、iPad玩游戏、看视频、刷微博、发微信…这就是“手机依赖症的表现,他们被称为“低头族”。

(1)如图甲所示,用相机拍照时,在芯片上所成的像是倒立的、缩小的__像(选填“实”或“虚”)。镜头靠近人时,像的大小将变____,此时像会____透镜(选填“靠近”或“远离“)。用相机拍摄远近不同的物体时,通过伸缩镜头,使像清晰地成在芯片上,这个操作过程便是“调焦”,如图乙所示。

(2)小敏同学发现手机不能“调焦”,但成像也基本清晰,她将手机拿到哥哥工作的大学实验室去探究,实验数据如下表,根据表中数据,判断手机镜头的焦距大约为___。

次数

物理量

1

2

3

4

5

6

7

物距/m

10.00

5.00

2.00

1.00

0.50

0.10

0.05

像距/cm

0.500

0.501

0.502

0.503

0.505

0.526

0.556

A、5m

B、0.5m

C、0.05m

D、0.005m

(3)手机拍摄远近不同的物体不需要“调焦”的原因是因为手机镜头焦距较____,拍摄时物距都远大于2倍焦距,像距变化的范围比较___,所以不需要“调焦”。(均选填“大或“小”)

试卷第1页,总3页

试卷第1页,总3页

参考答案

1.C

①小孔成像是由光的直线传播形成的实像。②平面镜成像是由光的反射形成的虚像。③放大镜成像属于凸透镜成像,是由光的折射形成的虚像。④电影银幕上的像,属于凸透镜成像,是由光的折射形成的实像。⑤汽车观后镜中的像,观后镜是凸面镜,所以它成的像是由光的反射形成的虚像。其中,属于实像的是①④;属于虚像的是②③⑤;由于反射而成的像是②⑤;由于折射而成的像是③④。故C项符合题意、ABD项不符合题意;

2.C

幻灯机的镜头是一个凸透镜。放映时,幻灯片位于凸透镜一倍焦距和二倍焦距之间,此时凸透镜成的是一个倒立放大的实像,像不但上下颠倒,左右也颠倒。故C项符合题意。

3.B

根据凸透镜的成像特点知,成正立放大的虚像时,离焦点越近时,像越大,故应保持报纸与眼睛不动,放大镜离报纸远一些。故B项符合题意。

4.D

用照相机从高空飞机上向地面拍照片,物距很大,此时像几乎成在焦点处,但要略大于焦距,用焦距为50mm的镜头,则底片与镜头间的距离应略大于50mm,故D项符合题意。

5.A

由题图可知,窗户的像能成在纸上,说明成的是实像,而且是倒立、缩小的,由凸透镜成像规律可知,此时物距大于二倍焦距,即。

6.D

当将一个眼镜片放在凸透镜和烛焰之间,光屏上的像是清晰的,撤去眼镜片,稍微将光屏远离凸透镜,屏上再次得到清晰的像,可知开始时的像距太小;

说明该透镜对光线有会聚作用,因此是凸透镜、属远视眼镜。

故D正确。

7.B

A.山峰的高度和湖水的深度没有关系,故A错误;

B.倒影是平面镜成像的结果,平面镜成像时物像关于镜面对称,由图知,照片中实景在上,倒影在水面下,故B正确;

CD.照相机是利用物距大于2倍焦距时凸透镜成倒立、缩小的实像的原理工作的,则群山和倒影都是通过照相机镜头成倒立、缩小的实像,故CD错误。

8.D

A.

汽车车头灯要将灯丝装在凹面镜的焦点上,以获得平行光来增加亮度,A项正确;

B.

夜间行驶时若车内开灯,会将车内物体的虚像成在前挡风玻璃上,干扰驾驶员的视线,影响正常驾驶,B项正确;

C.

行车记录仪相当于一台数码相机,相机的摄像头相当于凸透镜,C项正确;

D.

后视镜要扩大视野,是利用凸面镜对光线的发散和成正立、缩小虚像的特点,D项错误。

9.A

由于光的直线传播,在井中看到的范围会很小,所以坐井观天所见甚小是由于光的直线传播的原因;

A.小孔成像是由于光的直线传播形成的,故A符合题意;

B.眼睛看到远处的物体,物体通过凸透镜成像,是光的折射现象,故B不符合题意;

C.演员对着镜子画脸谱属于平面镜成像,是光的反射形成的。故C不符合题意;

D.利用放大镜观看邮票是凸透镜成像过程,由光的折射形成,故D不符合题意。

10.B

A.树荫下圆形的光斑是小孔成像,即太阳光通过树叶缝隙射向地面形成的像,是光沿直线传播形成的,说法正确。

B.倒影是平面镜成像现象,平面镜成像是光的反射形成的,说法错误。

C.红、绿、蓝是色光的三原色,说法正确。

D.照相机是利用凸透镜成倒立、缩小实像的原理工作的,说法正确。

11.B

由图知,甲图的光线会聚在视网膜的前方,所以甲图表示近视眼的成像情况,近视眼是由于晶状体焦距太短,像落在视网膜的前方,为了使光线会聚在原来会聚点后面的视网膜上,就需要在光线进入人眼以前发散一些,所以应佩戴对光线具有发散作用的凹透镜来矫正,则丁图是近视眼的矫正原理图,所以,属于近视眼及其矫正原理图的是甲和丁,故ACD错误,B正确。

12.B

A.阳光在浓密的树荫下形成的圆形光斑是光沿直线传播形成的实像(即小孔成像),故A正确;

B?.镜面反射和漫反射的每条光线都要遵循光的反射定律,故B错误;

C.当太阳光经过三棱镜后,会分解成红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七种单色光,这是光的色散现象,鱼塘里的鱼反射的光线经水进入空气中会发生折射远离法线,所以鱼看起来变浅变近了,故C正确;

D.近视眼成像在视网膜前,需要佩戴对光线有发散作用的凹透镜,远视眼成像在视网膜后方,需要佩戴对光线有会聚作用的凸透镜来矫正,故D正确。

13.A

A.照相机是根据物距大于2倍焦距时,凸透镜成倒立缩小实像的原理制成的,故照相时,被照者应站在镜头二倍焦距之外,故A正确;

B.近视眼是晶状体的曲度变大,会聚能力增强,即折光能力增强,应佩戴发散透镜,使光线推迟会聚,因此利用了凹透镜对光的发散作用,故B错误;

C.穿衣镜是平面镜,人站在穿衣镜前看到自己在镜中的像是正立等大的虚像,故C错误;

D.放大镜是根据物距小于焦距时,凸透镜成正立放大虚像,故D错误。

14.C

A.近视眼观察远处物体时,像成在视网膜的前方,为使光线延迟会聚,应佩戴具有发散作用的凹透镜来矫正,故A错误;

B.放大镜可以成倒立、放大的实像,也可以成倒立、缩小的实像,也可以正立、放大的虚像(不是实像),故B错误;

C.照相机是利用物距大于2倍焦距时,相距处在1倍焦距和2倍焦距之间,成倒立、缩小的实像的原理,故C正确;

D.用放大镜看书时,书距放大镜的距离应小于1倍焦距,此时成正立、放大的虚像,故D错误。

15.D

由题,实验时,把周老师的眼镜放在蜡烛和凸透镜之间,发现光屏上烛焰的像变模糊了。接着,他再将光屏靠近凸透镜,又能在光屏上看到烛焰清晰的像,说明提前成像了。由此可知,该眼镜对光线有会聚作用,是凸透镜。凸透镜用来矫正远视眼,所以周老师是远视眼,戴凸透镜,故D正确为答案。

16.D

A.远视眼是晶状体曲度变小,会聚能力减弱,即折光能力减弱,应佩戴会聚透镜(凸透镜),使光线提前会聚,故A说法错误;

B.照相机照相的原理是将2倍焦距以外的物体成像在胶片上,照像时,要想使照片中的树木变大,应该靠近树木,故B说法错误;

C.利用放大镜看地图时,地图到放大镜的距离应小于一倍焦距,故C说法错误;

D.显微镜首先通过物镜成倒立放大是实像,然后通过目镜成正立放大的虚像,经过两次放大,所以显微镜的目镜相当于放大镜,成正立、放大的虚像;物镜相当于投影仪,成倒立、放大的实像。故D正确。

17.BC

A.由题知,如图烛焰在光屏上恰好成一清晰等大的实像,根据图示和凸透镜成像规律可知,u=v=20cm=2f,所以焦距为10cm,故A错误;

B.蜡烛置于20cm刻度处,则u=30cm,u>2f时,成倒立、缩小的实像,照相机、摄像机就是根据这个原理制成的,故B正确;

C.蜡烛置于35cm刻度处,则u=15cm,f<u<2f时,成倒立、放大的实像,又根据“物近像远像变大”,光屏应向右移动,故C正确;

D.蜡烛置于45cm刻度处,u=5cm,u<f时,成正立、放大的虚像,虚像不能用光屏承接,故D错误;

18.AC

AB.摄像机都是根据物距大于2倍焦距时,成倒立、缩小实像的原理制成的,故A正确,B错误;

CD.保险杠上的超声波探头探测到障碍物进入危险距离时,蜂鸣器就开始鸣叫,提醒司机及时停车,说明探头相当于声呐的作用,故C正确,D错误。

19.BC

由图中可以看出,物距大于像距,在屛上得到清晰缩小的实像,此时u>2f,因为此时物距u=40.00cm-10.00cm=30cm,所以f<15cm,故A选项错误;

根据凸透镜成像规律可知,当增大物距时,像距要减小,所以将蜡烛运离凸透镜,应使光屏靠近凸透镜才能再次得到清晰的像,故B正确;

当他继续向凸透镜内注水,透镜的聚光能力变强,使水凸透镜的焦距变小,光线会比注水前要提前交汇,所以像会向透镜方向移动,根据凸透镜成实像时,物远像小像变小,可知,要在光屏上成清晰的像,光屏将靠近透镜移动,而且像变小,以上规律也阐述了近视眼矫正的原理,故C选项正确D选项错误。

20.倒立

25

大于

第一空.人眼是一架微型照相机,晶状体相当于凸透镜,物体在视网膜上呈倒立的缩小的实像。

第二空.正常人眼的明视距离是25cm;

第三空.老花眼是晶状体曲度变小,会聚能力减弱,像呈在视网膜的后方,如果不戴眼镜应使物距增大,像距减小,像才会呈在视网膜上,所以老花眼的明视距离大于正常人眼的明视距离。

21.凸

倒立

凹

第一空.眼睛相当于一架精密的照相机,眼球中的晶状体和角膜共同作用相当于一个凸透镜;

第二空.眼睛中的视网膜相当于光屏,视力正常的人看物体时,物距大于二倍焦距,远近不同的物体都会在视网膜上成倒立、缩小的实像;

第三空.当患上近视眼时,晶状体和角膜对光线的偏折能力变强,远处的物体就会成像在视网膜的前方,用具有发散作用的凹透镜来矫正。

22.缩小

向后缩

照相机是利用物体在凸透镜2倍焦距以外成倒立、缩小的实像的原理制成的。为了将父母和武侯祠都进入镜头,需要增大物距,为了得到清晰的像,需要减小像距。所以他向后退一段距离,并将照相机的镜头向后缩一点。

23.虚像

照相机

凹透镜

水膜透镜相当于凸透镜,根据凸透镜成像规律可知,当其贴近课本上的字,此时物距小于一倍焦距,看到的是正立放大的虚像;当看远处的楼房楼房,此时物距大于二倍焦距,看到的是倒立缩小实像,这种成像情况与照相机成像原理相同;因为通过凹透镜可以看到正立缩小的像(如近视镜),所以此时水透镜相当于凹透镜;

24.色散

缩小

凹

雨过天晴,天空出现了美丽的彩虹,这是由于太阳光照到空气中的小水滴上,被分解为绚丽的七色光,即光的色散;拿出手机对彩虹拍照,物体在凸透镜二倍焦距以外,成倒立、缩小的实像;不注意用眼卫生,患上近视是因为晶状体变厚,对光线的会聚能力增强,形成了近视眼,近视眼成的像在视网膜的前方,要矫正近视眼需要使光线发散一些,由于凹透镜对光线有发散作用,故用凹透镜来矫正。

25.下

大于10cm小于20cm

靠近

(1)由凸透镜成像规律可知,2f>u>f,成倒立、放大的实像,因此放置胶片时,胶片上机器人的头部朝下,观众可看到正立的像;

(2)将胶片放在凸透镜的一倍至二倍焦距之间,即大于10cm小于20cm,可以得到清晰的像;

(3)凸透镜成实像时,物近像远像变大;因此要使像变得更大,凸透镜不动,应将胶片靠近凸透镜,调节幕布至合适的位置。

26.25

凹

大

形变

(1)正常人眼的明视距离是25厘米,25厘米时人眼看的物体最清晰,所以读写时,眼睛与书本的距离应保持25cm。

(2)近视眼是因为人眼的晶状体曲度变大,会聚能力增强,像呈在视网膜的前方,矫正近视眼,应佩戴发散透镜,即凹透镜,使光线推迟会聚,晶状体曲度越大,像离视网膜越远,因此矫正时所配眼镜的“度数”越大。用力捏一下空易拉罐,易拉罐就会变扁,这是力改变了易拉罐的形状,说明力可以使物体发生形变。

27.2

等效替换

蜡烛B与蜡炬A的像不能重合

焦距

高度

凸透镜

上

从凸透镜的右侧透过凸透镜去观察

第一空.因为厚玻璃板的两个面都可以当作反射面,会出现两个像,影响到实验效果,所以应选用薄玻璃板,用2mm厚的;

第二空.实验中选择两根完全一样的蜡烛A和B,用B代替A的像,用到了等效替代法;

第三空.如果玻璃板没有竖直放置,则蜡烛的像与蜡烛不在同一水平面上,所以蜡烛成的像不与蜡烛重合;

第四空.由图丙知道,光线汇聚点到光心的距离是15.00cm,所以,此凸透镜的焦距为15.00cm;

第五空.实验前,在摆放凸透镜、蜡烛和光屏时要求三者的中心在同一高度处,这样像才可以成在光屏的中央;

第六空.物体经过凸透镜成实像时,像与物体位于凸透镜异侧,所以凸透镜必须摆在另外两个元件的中间;

第七空.相对于凸透镜和光屏,蜡烛的位置偏低,所以它成像位置在光屏的上面,即要使蜡烛向上移动。

第八空.凸透镜放在50cm刻度线处,把蜡烛移到40cm刻度线处,此时物距为10cm,小于焦距,成的是虚像;虚像与蜡烛在凸透镜的同侧,所以需从凸透镜的右侧透过凸透镜去观察。

28.下

15

左

缩小

照相机

第一空.如图,光屏的中心位置高于凸透镜、烛焰的中心,为了使像成在光屏的中心,就要使光屏向下调整,使三者的中心在同一高度;

第二空.当烛焰距凸透镜30cm时,移动光屏至某一位置,在光屏上得到一等大清晰的像,由凸透镜成倒立等大实像的规律知,此时物距等于二倍焦距,所以此凸透镜焦距为15cm;

第三空.使烛焰向左移动5cm,此时物距大于二倍焦距,则像距在一倍到二倍焦距之间,因此需要将光屏左移;

第四空.物距大于二倍焦距时,凸透镜成倒立、缩小的实像;

第五空.照相机是利用凸透镜成倒立缩小实像的原理制成的,所以此成像特点可应用在照相机上。

29.同一高度

倒立、缩小的实

上

B

(1)[1]实验前应调节烛焰、凸透镜、光屏三者的中心,大致在同一高度,使完整的像成在光屏的中央;

(2)[2]图中把烛焰放在距凸透镜50cm处时,即u>2f时,由凸透镜成像规律可知,光屏上可得到一个倒立、缩小的实像;

(3)[3]实验过程中,蜡烛燃烧变短,根据“过光心的光线其传播方向不变”可知,像会向光屏的上方移动;

(4)[4]根据凸透镜成像规律可知,凸透镜能成倒立、缩小的实像,能成倒立、放大的实像,能成正立、放大的虚像;不能成正立、缩小的实像,故B符合题意。

此题探究了凸透镜成像的规律,根据凸透镜成像的几种情况进行判断。u>2f,成倒立、缩小的实像。u=2f,成倒立、等大的实像。2f>u>f,成倒立、放大的实像。u<f,成正立、放大的虚像。

30.倒立

照相机

左

(1)[1]由甲图可知,该凸透镜的焦距为10.0cm。当把蜡烛放在图乙位置时,由乙图可知,u>2f,根据凸透镜成像规律可知,此时移动光屏,在光屏上能成倒立、缩小的实像。

[2]生活中凸透镜成倒立、缩小的实像的应用是照相机。

(2)[3]近视镜是凹透镜,对光由发散作用。将该镜片放在凸透镜和蜡烛之间,蜡烛到达光屏的光线会被发散,所以像的位置会向后(右)移动,此时要使光屏上还能成清晰的像,保持凸透镜和光屏的位置不动,则要将像的位置向前(左)移,根据“物远像近像变小”,所以要将蜡烛适当向前(左)移动。

31.凸透镜的主光轴

放大

幻灯机

②④

(1)在实验中,应使烛焰的中心、凸透镜的光心、光屏的中心的中心大致在同一高度,即位于凸透镜的主光轴上,像才能呈在光屏的中心;

(2)由图甲知,像距

,说明

2f>u>f

,所以成此时凸透镜倒立、放大的实像,其应用是投影仪或幻灯机;

(3)近视眼是晶状体变厚,晶状体对光线的会聚能力增强,使像成在视网膜的前方

,

戴凹透镜使光线发散一些,使像呈在视网膜上;若“取”下近视眼镜(即取下凹透镜),又恢复到原来的状态,为使光屏上的像再次清晰,需减小像距或减小物距,所以需要光屏靠近透镜或蜡烛靠近透镜。故选②④。

32.同一高度上(或一样高)

缩小

虚

放大镜

完整

凸透镜成像的规律是:当u>2f时,成倒立、缩小的实像,f物像异侧,v>2f;;当u(1)要使烛焰的像成在光屏的中央,在实验前应调节光屏、凸透镜、蜡烛的高度,使烛焰的中心、凸透镜的中心、光屏的中心大致在同一高度处。

(2)要掌握凸透镜成像的规律,知道当物距大于2倍焦距时,成倒立、缩小的实像。

(3)首先搞清物距与焦距之间的关系,知道当物距小于焦距时,成正立、放大的虚像,放大镜是根据这个原理制成的。

(4)若将凸透镜遮住一部分,由于折射到像点的光减少,像的大小不变,像将变暗。

(1)[1]实验前,首先应调节凸透镜、光屏和烛焰,使它们的中心大致在同一高度。这样烛焰的像才可以成在光屏的中央。

(2)[2]当物距大于2倍焦距时,将在光屏上成倒立、缩小的实像。

(3)[3]凸透镜焦距为10cm,物距为8cm,物距小于焦距,所以此时成正立、放大的虚像。

[4]放大镜就是根据这个原理制成的。

(4)[5]用黑色硬纸片遮住透镜的上半部分,则照射到硬纸片上的光线不能折射到像点,但透镜的其它部分仍有折射光线的作用,所以在光屏上仍可以成烛焰完整的像,只是折射到像点的光线比原来减少了,像比原来变暗了。

33.10

放大

10

暗

(1)[1]由数据可知,当u=20cm时,v=20cm,即

u=v=20cm,

说明此时物体位于u=2f=20cm处,所以凸透镜的焦距为

f=u=×20cm=10cm;

(2)[2]如果u=16cm,即物体位于2f>u>f范围内,所以光屏上得到的是倒立、放大的实像;

(3)[3]凸透镜成实像时,物距越大像距越小,所以u足够大,v会足够小,接近v=f=10cm;

(4)[4]用黑布遮住凸透镜的下半部分,物体上任一点都有光线射向凸透镜的上半部,经凸透镜折射后,照样能会聚成像,像的大小不发生变化,只是折射光线减少,会聚成的像变暗。

34.透镜的焦距

在研究凸透镜成像规律的实验课上,用焦距分别为10cm和5cm的两种凸透镜进行实验,当字母F到透镜的距离相同时,观察到的像的大小却不相同,在此实验过程中,字母F大小不变,物距相同,只有两凸透镜的焦距不同,据这一现象可以提出的探究问题是:物体通过凸透镜成像大小与凸透镜的焦距存在着怎样的关系。

35.12

放大

上

下

第一空.由图乙可知,当透镜与白纸间距s=12cm时,白纸被烤焦的时间t=4min,所用的时间最短,说明太阳光经过凸透镜会聚后该点的温度最高,这个点就是凸透镜的焦点,则测出透镜与白纸间距即为焦距f=12cm;

第二空.由图乙可知,他将蜡烛和透镜的位置固定,u=50cm-35cm=15cm,蜡烛与光屏的距离在一倍焦距到二倍焦距之间,此时呈现的是倒立放大的实像;

第三空.由于过光心的光线传播方向不变,蜡烛变短,则成的像向上运动;

第四空.为了使像完整的成在光屏的中央,可将光屏向上移动或将蜡烛向上移动,或者将凸透镜向下移动适当距离。

36.成像在光屏中央

投影仪

缩小

C

上

C

(1)[1]做凸透镜成像实验,要使烛焰的焰心,凸透镜的光心,光屏的中心三者位于同一高度,这样可以使像成在光屏的中央;

(2)[2]蜡烛与凸透镜的距离在一倍焦距和二倍焦距之间时,在凸透镜的另一侧移动光屏,会在光屏上得到一个倒立的、放大的实像。生活中的投影仪就是利用凸透镜的这种成像情况制成的;

[3]接下来保持凸透镜的位置不变,将蜡烛与光屏的位置对调后,则蜡烛与凸透镜的距离在二倍焦距以外,在光屏上还会出现一个倒立的、缩小的实像;

(3)[4]在做凸透镜成像的实验时,当将凸透镜的上半部挡住时,下半部仍可以通过光线,所以仍可以成物体完整的像。但照射到凸透镜上部的光线将被挡住,所以会聚到像点的光线少了,所以像的亮度将变暗;故选项C符合题意;

(4)[5]随着蜡烛燃烧而变短,根据过光心不改变方向,像会向上移动;

[6]为了使下面实验更方便操作,更合理是操作是把蜡烛升高,或凸透镜和光屏同时调低。故选项C符合题意。

37.同一高度

上

照相机

右

变大

右

(1)[1]要使像成在光屏的中心,就要使发光体、凸透镜和光屏的中心在同一高度上;

[2]蜡烛在燃放中不断缩短,向下移动,光屏上的像向上移动,要使像能够成在光屏中央,可向上移动光屏;

(2)[3]如图,物距大于像距,成倒立、缩小的实像,照相机就是利用此原理制成的;

[4][5]将蜡烛向右移动少许,物距变小,像距变大,像变大,要使光屏上的像清晰,光屏应远离凸透镜,即向右移动;

(3)[6]凹透镜对光线有发散作用,靠近凸透镜时,使光线发散,像会聚在光屏的后方,像距增大,在光屏上要得到清晰的像,光屏要远离凸透镜即向右移动。

掌握凸透镜成像的两种判断方法:根据物距和焦距的关系,根据物距和像距判断像的性质;本题涉及到的知识点很多,有焦点、焦距、凸透镜的会聚作用、凹透镜的发散作用,综合性很强,使试题具有一定的难度。

38.玻璃板未与水平桌面垂直

M

玻璃板比较厚,蜡烛经过两个反射面都会形成像

便于探究像与物和平面镜的位置关系

用手电筒照亮棋子。

(1)[1]平面镜所成的像和物体关于平面镜对称,如果玻璃板未与水平桌面垂直,蜡烛的像与蜡烛不在同一水平面上,蜡烛成的像不会与蜡烛重合,所以有可能找不到像;

(2)[2]由于平面镜成的是虚像,所以在寻找蜡烛A的像的位置时,人眼应在蜡烛M这一侧观察,使它与蜡烛A在玻璃板中所成的像完全重合;

(3)[3]由于像是由光的反射形成的,而普通玻璃的两面都能反射光,能成两个像,所以通过玻璃板该同学看到了同一个蜡烛的两个像;

(4)[4]若将玻璃板和蜡烛下面的白纸换成方格纸进行实验,这种做法的优点是便于探究像与物和平面镜的位置关系;

(5)[5]亮的物体成的像清晰,人看到的是眼睛这一侧的棋子在另一侧成的像,用手电筒照亮棋子即可。

掌握平面镜成像实验中各器材选择和操作的目的,例如为什么选择薄透明玻璃板、为什么选择两个完全相同的蜡烛、玻璃板为什么要竖直放置、刻度尺的作用等。

39.放大

缩小

物体到凸透镜的距离有关

C

远离

大

不成像或成虚像

蜡烛烛焰,凸透镜,光屏中心不在同一高度

上

下

物距在一倍焦距以内(物距等于一倍焦距)

[1]当用放大镜观察自己的手指时,此时手指在凸透镜的一倍焦距之内,成放大、正立的虚像;

[2]若看远处的物体,此时物体在凸透镜的2倍焦距之外,所以成倒立、缩小的实像;

[3]甲乙两图物体到凸透镜的距离不同,所以可以看出凸透镜成像的大小可能与物体到凸透镜的距离有关;

[4]遮住凸透镜的上半部,物体上任一点射向凸透镜的下半部,经凸透镜折射后,照样能会聚成像,像的大小不发生变化,折射光线减少,会聚成的像变暗,仍然是完整的像,故选C;

[5]根据第3次实验,u=20cm,v=20cm,成倒立等大实像,可知所用透镜的焦距f=10cm,若小明改用焦距为12cm的另一凸透镜重做第4次实验(物距仍然为15cm),透镜的焦距变大,则物体离焦点更近一些,相当于减小了物距;当凸透镜成实像时,随着物距的减小,像距增大,同时像也在增大,故要在光屏上成清晰的像,他应将光屏向远离透镜方向移动;

[6]根据表格中数据可以看出,成实像时,物体到凸透镜的距离越短(物距越小),光屏上像的大小就越大;

[7]由表可知,第5次实验物距等于一倍焦距,此时不成像,所以光屏上接不到像;第6次实验物距小于一倍焦距,此时成正立放大的虚像,所以光屏上也接不到像;

[8][9][10]由过光心的光线传播方向不变可知,烛焰在光屏上的像偏高说明蜡烛烛焰,凸透镜,光屏中心不在同一高度,此时可将光屏向上调节,或将凸透镜向下调节,使像再次成在光屏的中央;

[11]由凸透镜成像规律可知,无论怎样移动光屏,都不能得到清晰的像,可能是因为物距小于焦距,成的像是虚像,或物距等于焦距,不成像。

此题是探究凸透镜成像的规律,主要考查了实验的探究过程及成像规律的应用

40.15.0

找到像

左

缩小

[1]凸透镜对光线有会聚作用;将平行光源放在光具座上,让一束平行于主光轴的光线射向凸透镜,移动光屏,平行于主光轴的光线经凸透镜折射后会聚在光屏上一点,这点是凸透镜的焦点,焦点到光心的距离是凸透镜的焦距,所以凸透镜的焦距是

[2]保持各器件的位置不变,将平行光源换成烛焰,为了在光屏上观察到物体清晰的像,需移动光屏的位置;

[3][4]由图知物距

成倒立缩小实像,此时像距在一倍焦距和二倍焦距之间,即

所以

故像在65cm和80cm之间,即最终光屏应处在光具座80cm刻度线的左侧。

41.凸透镜

凸透镜光心,蜡烛焰心,光屏中心不在同一高度

物距

像距

能

能

(1)[1]在做“探究凸透镜成像规律”实验时,要将蜡烛、凸透镜、光屏从左到右依次放在光具座上,所以中间B位置一定放置凸透镜。

(2)[2]由图可知,像在光屏的上方,原因是焰心、凸透镜的光心及光屏的中心没有在同一高度上,为了把像成在光屏的中央,可以将蜡烛向上移动或凸透镜向下移动或光屏向上移动。

(3)[3][4]探究凸透镜成像规律的实验,除了需要探究凸透镜的成像的大小、倒立或正立、虚实以外,主要探究物距和像距关系,因此应测量物距和像距。

(4)[5]蜡烛放在距凸透镜16cm处时,此时2f>u>f,成倒立、放大的实像,前后移动光屏,能在光屏上看到清晰的像。

(5)[6]遮住部分透镜,只是被折射会聚成像的光线减少了,因此影响到的是像的亮度,而不影响它的完整性,因为整个物体上的任何一点都有光能透过透镜而折射后会聚成完整的像。

42.焦距

凸透镜

光屏

凸透镜、光屏

同一高度

找像

光屏上像的清晰程度

清晰

倒立

缩小

实像

40

15

(1)[1]实验前应该首先观察并记下凸透镜的焦距,可以方便描述物距与像距。

(2)[2][3][4]安装实验器材时,应在光具座上从左至右将蜡烛、凸透镜、光屏依次放置,并且要调节凸透镜、光屏的高度,使蜡烛、凸透镜、光屏三者的中心大致在同一高度,像才能成在光屏的中心;

(3)[5][6][7]

当点燃蜡烛,并使之与透镜之间拉开一定的距离后,接着应移动光屏找像,实像可以呈现在光屏上,凸透镜成实像时,眼睛要观察光屏上像的清晰程度,当像达到最清晰时,记录下此时光屏上像的性质及位置,以备寻找凸透镜的成像规律;

(4)[8][9][10][11][12]物距为物体到凸透镜的距离,物距为50cm?10cm=40cm;像距为像到凸透镜的距离,像距为65cm?50cm=15cm;此时的物距大于像距,根据凸透镜成像规律,成倒立、缩小的实像。

43.同一高度

放大

投影仪

远离

(1)[1]为了使蜡烛的像成在光屏中央,使蜡烛、凸透镜和光屏的中心大致在同一高度处;

(2)[2][3]把蜡烛放在距凸透镜16cm处,u=16cm,2f>u>f时,成倒立放大的实像,投影仪就是利用此原理制成的;

(3)[4]近视眼镜是凹透镜,凹透镜对光线有发散作用,使原来会聚成像的光线推迟会聚,像远离凸透镜,要用光屏接到清晰的像,应将光屏向右调节,即向远离凸透镜的方向调节,才能使像变清晰。

44.凹透镜能成正立、缩小的像

凸透镜能成正立、放大的像

(1)[1]环内水面呈凹面,相当于一个凹透镜,凹透镜成正立、缩小的像;

(2)[2]环内水面凸起,相当于一个凸透镜,当物距小于焦距时,凸透镜成正立、放大的像。

45.倒立

实

光的直线传播

完全重合

相等

不能

虚

光的反射

10.0

照相机

右

倒立、放大

光的折射

[1][2][3]点燃的蜡烛发出的光通过小孔直线传播到达光屏,就在光屏上形成倒立的实像;

[4]实验时,在玻璃板前面放置一支点燃的蜡烛,再拿一支没有点燃的相同蜡烛,在玻璃板后面移动,直到跟前面那支蜡烛的像完全重合,说明物像大小相等;

[5]用用刻度尺测量像与物到镜面的距离,发现像与物到镜面的距离相等;

[6]移去蜡烛B,在其位置竖立一光屏,在玻璃板后侧观察光屏不能承接蜡烛A的像.

[7]由于不能利用光屏呈接到蜡烛的像,说明平面镜成的是虚像;

[8]平面镜成像的原理是光的反射,成的是正立的虚像;

[9]根据凸透镜焦点和焦距的定义知道,平行于主光轴的光线经凸透镜折射后,会聚在主光轴上一点,这点是凸透镜的焦点,焦点到光心的距离是凸透镜的焦距,用图甲所示的装置测出凸透镜的焦距为:

40

cm-30cm=10cm

[10]由图乙知道,此时物距为30.0cm大于2倍焦距,故成倒立缩小的实像,生活中的照相机是利用这一原理制成的;

[11]根据凸透镜成像时,物近像远像变大知道,将蜡烛向右移动到刻度为35cm处时,物距减小,则像距变大,要将光屏向右,即远离透镜方向移动,才能在光屏上再次得到清晰的像;

[12]蜡烛向右移动到刻度为35cm处时,物距为15cm,处于f和2f之间,倒立、放大的实像,是投影仪的原理;

[13]凸透镜成像的原理是光的折射。

46.10

大

不能

(1)[1]根据凸透镜成像规律可知,当物距时,成倒立、等大的实像,此时物距与像距相等,从题中图像上可以看出,物距与像距相等时,有,即,所以;

(2)[2]当物距减小时,像距要增大,像越来越大;

(3)[3]由于物距为时处在凸透镜焦点以内,此时成一个正立、放大的虚像,虚像不能在光屏上呈现。

47.烛焰、凸透镜和光屏三者中心不在同一高度

上

实

[1]烛焰的像没有成在光屏中央是由于烛焰、凸透镜和光屏三者中心不在同一高度。

[2]根据凸透镜成倒立实像的特点,物体向上移,像向下移,物体向下移,像向上移,所以可以将蜡烛向上移动。

[3]能够成在光屏上的像是实像。

48.相等

无关

缩小

抽水

第一空.两只蜡烛大小相同,后面的蜡烛又和前面蜡烛的像完全重合,这样就证明了像与物大小相同,所以用两只蜡烛等长是为了比较像与物大小关系;

第二空.实验中改变物距,即把蜡烛分别放在镜前不同的位置,会发现像与镜后的蜡烛总是等大的;由现象可知,像的大小于与物体到平面镜的距离无关;

第三空.先通过平面镜作出点P的对称点P′即为P的像;连接P′与人眼A交平面镜于点O,PO为入射光线,OA为反射光线,如图所示:

;

第四空.由图可知,物距大于像距,并且能在光屏上成实像,所以物距一定是在二倍焦距之外,所以成的是倒立、缩小的实像;

第五空.向左移动蜡烛,即此时的物距变大,像距应该变小,即光屏应该向左移动,才能使得像清晰,但若保持光屏和透镜不变,仍使得像成在光屏上,即需要让凸透镜的会聚能力减弱,即需要让凸透镜变薄,故应该向外抽水。

49.凸透

会聚

反射

虚

一样大

大于

(1)[1][2]盛水的透明塑料瓶相当于一个凸透镜,可以将射来的太阳光会聚在一点上,会聚点的温度比较高,可能会引起火灾;

(2)[3]不透明物体的颜色由它反射的色光决定,公园中红色的花朵,是因为花朵反射红色光的缘故;

(3)[4]水面相当于平面镜,月亮是像是由反射光线的反向延长线的交点形成的,所以成的是虚像;

[5]由平面镜成像特点知,水中的月亮与天上的月亮一样大;

(4)[6]月球距水面为3.84×105km,由平面镜成像特点可知,水中月亮距水面距离等于月球距地球的距离,远大于水的深度1m。

50.实

大

远离

D

小

小

第一空.照相机在使用过程中物距大于像距,成倒立缩小的实像;

第二空、第三空.成实像时,由“物近像远像变大”可知,镜头靠近人时物距减小,像距变大,像变大;

第四空.由表中数据可知,当物距u>0.50m时,像距v保持在0.5cm即0.005m左右,根据凸透镜成像特点可知,当物距远大于2倍焦距时,像距就越接近焦距,故手机镜头的焦距大约为0.005m;

第五空.因为手机镜头的焦距大约为0.005m,所以手机镜头焦距较小;

第六空.因为相机的镜头焦距非常小,因此在拍摄时正常情况下物距都远大于2倍焦距,因此由成像规律可知像基本都会成在一倍焦距稍大位置,像距变化的范围比较小,所以不需要“调焦”。

答案第1页,总2页

答案第1页,总2页

一、单选题

1.我们经常提到的像:①小孔成像②平面镜成像③放大镜成像④电影屏幕上的像⑤汽车观后镜中的像,其中

A.属于实像的是①

B.属于虚像的是②

C.由于反射而成的像是②⑤

D.由于折射而成的像是①③④

2.面对幻灯机幕布,将印有“h”字样的幻灯片插入框中,调节镜头后,在幕布上出现的画面应该是(

)

A.

B.

C.

D.

3.王奶奶喜欢用放大镜看报,为了看到更大更清晰的字,她常常(

)

A.报纸与放大镜不动,眼睛离报远一些

B.报纸与眼睛不动,放大镜离报稍远一些

C.报纸与放大镜不动,眼睛离报近一些

D.报纸与眼睛不动,放大镜离报稍近一些

4.用照相机从高空飞机上向地面拍照,若使用焦距为50

mm的镜头,则底片与镜头间的距离为(

)

A.100

mm以外

B.等于50

mm

C.50

mm以内

D.略大于50

mm

5.如图所示,小明用凸透镜将明亮的窗户成像在纸上,根据小明的实验情况,以下说法正确的是(

)

A.窗户在透镜的2倍焦距以外

B.窗户在透镜的1倍焦距和2倍焦距之间

C.窗户在透镜的焦点上

D.窗户在透镜的1倍焦距以内

6.如图所示,把眼镜片放在烛焰与凸透镜之间,调节光屏得到烛焰清晰的像,撤去眼镜片,像变得模糊,调节光屏适当远离凸透镜,光屏上重新得到清晰的像.该眼镜片(

)

A.是凹透镜,属近视眼镜

B.是凹透镜,属远视眼镜

C.是凸透镜,属近视眼镜

D.是凸透镜、属远视眼镜

7.图为某同学游酒埠江时拍下的一张照片。根据这张照片可推断(

)

A.山峰有多高,湖水有多深

B.照片中实景在上,倒影在下

C.群山通过照相机镜头成正立、缩小的实像

D.倒影通过照相机镜头成倒立、缩小的虚像

8.为保证行车安全,汽车中安装了多个光学仪器,下列说法中错误的是(

)

A.车头灯照明利用了凹面镜反射原理

B.夜间行驶时车内不开灯是防止车内物品在前挡风玻璃上成像影响安全驾驶

C.行车记录仪相当于一台数码相机,其摄像头相当于一个凸透镜

D.后视镜利用了凸面镜对光线的发散和成正立、缩小实像的特点

9.“井底之蛙”这个成语大家都很熟悉,以下现象中与“坐井观天,所见甚小”的原理相同的是(

)

A.小孔成像

B.眼睛看到远处的物体

C.演员对着镜子画脸谱D.利用放大镜观看邮票

10.下列关

于光现象说法错误的是(

)

A.树荫下太阳的光斑是光沿直线传播形成的

B.湖面上楼房的倒影是光折射形成的

C.色光中的三原色是红、绿、蓝

D.照相机是利用凸透镜成倒立、缩小的实像原理工作的

11.据专家介绍,12至18岁是青少年近视的高发期,主要原因如下:(1)长时间用眼不注意姿势或者休息。(2)长时间玩游戏、上网、玩手机、看电视等原因引起近视。下列四幅图中,属于近视眼及其矫正的是

A.甲和丙

B.甲和丁

C.乙和丙

D.乙和丁

12.关于生活中光现象的说法中错误的是

A.夏天树荫下有很多光斑,这是光的直线传播的例子

B.镜面反射遵守光的反射定律,而漫反射不遵守光的反射定律

C.太阳光发生色散、鱼塘里的鱼看起来位置变浅变近了,都是因为光发生了折射

D.近视眼镜利用了镜片对光线的发散作用,远视眼镜利用了镜片对光线的会聚作用

13.下列有关光学知识说法正确的是

A.用照相机照相时,景物在照相机镜头的二倍焦距以外

B.近视眼的矫正是佩戴合适的凸透镜

C.人站在穿衣镜前看到自己在镜中的像是实像

D.人通过放大镜看到的是物体正立放大的实像

14.下列关于凸透镜应用的说法中,正确的是

A.近视眼镜的镜片是凸透镜

B.放大镜一定成正立、放大的实像

C.照相机所成的像是倒立、缩小的实像

D.老年人用放大镜看书时,书距放大镜的距离要大于1倍焦距

15.如图,小华同学在做探究“凸透镜成像规律”实验时,把周老师的眼镜放在蜡烛和凸透镜之间,发现光屏上烛焰的像变模糊了。接着,他再将光屏靠近凸透镜,又能在光屏上看到烛焰清晰的像。关于周老师的眼睛和眼镜说法正确的是

A.周老师是近视眼,戴凹透镜

B.周老师是近视眼,戴凸透镜

C.周老师是远视眼,戴凹透镜

D.周老师是远视眼,戴凸透镜

16.光的世界丰富多彩,光学器件在我们的生活、学习中有着广泛应用下列说法中符合实际的是

A.远视眼镜利用了凸透镜对光线的发散作用

B.照像时,要想使照片中的树木变大,应该远离树木

C.借助放大镜看地图时,地图到放大镜的距离应大于一倍焦距

D.显微镜的目镜相当于放大镜

二、多选题

17.在探究凸透镜成像规律的实验中,蜡烛、凸透镜和光屏的位置如图所示,烛焰在光屏上恰好成一清晰等大的实像,下列说法正确的是(

)

A.该凸透镜的焦距是20cm

B.蜡烛置于20cm刻度处,移动光屏可得到实像,照相机应用了这一原理

C.蜡烛置于35cm刻度处,向右移动光屏,能在屏上呈现放大的倒立的实像

D.蜡烛置于45cm刻度处,光屏向右移动到某一位置时,光屏上呈现放大的虚像

18.为使倒车更安全,车辆通常会配置倒车可视和倒车雷达。倒车时,可视系统自动接通车尾摄像头,将车后状况显示在液晶屏上(图甲):保险杠上的超声波探头(图乙)探测到障碍物进入危险距离时,蜂鸣器就开始鸣叫,提醒司机及时停车。关于摄像头和探头的作用,下列说法正确的是

A.摄像头相当于凸透镜

B.摄像头相当于凹透镜

C.探头相当于声呐

D.探头相当于喇叭

19.某同学用自制的水凸透镜完成凸透镜成像的实验。某次实验中在光屏上得到清晰倒立、缩小的像(如下图所示),下列说法正确的是

A.此时凸透镜的焦距大于15cm

B.将蜡烛运离凸透镜,应使光屏靠近凸透镜才能再次得到清晰的像

C.继续向水凸透镜内注水,发现光屏上的像不清晰了,这时将光屏向透镜方向移动,又能得到清晰的像,说明透镜越凸,焦距越小

D.继续向水凸透镜内注水,发现光屏上的像不清晰了,这时将光屏向透镜方向移动,又能得到清晰的像,这可以解释远视眼的形成原因

三、填空题

20.人眼结构中的晶状体相当于一个凸透镜,来自物体的光经过晶状体在视网膜上成

_____(选填“正立”或“倒立”)缩小的像。人眼观察物体最清晰而又不易疲劳的距离,叫做明视距离。正常眼睛的明视距离是________cm,根据老花眼的结构可判定,老花眼的明视距离

______(选填“大于”、“等于”或“小于”)正常人眼的明视距离。

21.6月6日是全国爱眼日。眼球中晶状体和角膜的共同作用相当于一个_______透镜。视力正常的人看物体时,物体在视网膜上成_________(选填“正立”或“倒立”)、缩小的实像。近视眼需戴______透镜矫正视力。

22.照相机是利用了凸透镜可以成倒立、_____的实像的原理来工作的;小明在游玩古隆中途中,为父母拍摄时发现武侯祠没有完全进入取景框,为了将父母和武侯祠都拍摄下来,他向后退一段距离,并将照相机的镜头__________(选填“向前伸”或“向后缩”)一点。

23.如图,用铁丝围成一个内径约4mm的圆环,在清水中浸一下后取出,布满圆环的水膜犹如透镜,用这个水膜透镜贴近课本上的字,看到的是正立放大的像,此像为____(实像/虚像);透过水膜透镜看远处的楼房楼房倒立缩小了,这种成像情况与_______(照相机/幻灯机)成像原理相同;轻轻甩去一些水(保持水膜完好),透过水膜透镜看远处的楼房成正立缩小的像,此时水膜透镜相当于_______(凸透镜/凹透镜)

24.星期天,雨后天睛的午后,滇池上空出现了美丽的彩虹,这是光的_____现象。在阳台看书的小丽发现后拿出手机对彩虹拍照,此时彩虹在手机上所成的像是倒立、_____的实像。小丽平时由于不注意用眼卫生,患上了近视眼,此时戴上眼镜才能看清远处的彩虹,则小丽的眼镜镜片是用_____透镜制成的。

25.小西在智能机器人展览会上为他喜爱的机器人拍摄了一张照片,并制成胶片,他用如图所示的幻灯机展示给同学们看.

(1)胶片上机器人的头部朝____________(选填“上”或“下”).

(2)若幻灯机所用凸透镜的焦距为10cm,则胶片与凸透镜间的距离范围是______________.

(3)要使像变得更大,保持凸透镜的位置不动,应将胶片______________(选填“靠近”或“远离”)凸透镜少许,并调节幕布至合适的位置.

26.2010年6月6日是第十五届全国爱眼日,某校为此举办了一场《科学用眼知识》讲座,其中提到:

(1)预防近视眼的措施之一,就是读写时,眼睛与书本的距离应保持_____cm。

(2)矫正近视眼,要佩戴近视眼镜,近视镜是____透镜。矫正前像离视网膜越远,所配眼镜的“度数”越___的;用力捏一下空易拉罐,易拉罐变扁了,这说明力可以使物体发生_____。

四、实验题

27.如图所示,是同学们做过的两个光学实验,请回忆所做的实验,完成下列问答。

(1)“探究平面镜成像特点”的实验

①如果有5mm厚和2mm厚的两块玻璃板,应选择_____mm厚的玻璃板做实验。

②如图甲所示,将玻璃板竖直放在水平桌面上,再取两段相同的蜡烛A和B竖直地放于玻璃板前后,点燃玻璃板前的蜡烛A,移动蜡烛B,直到看上去蜡烛B与蜡烛A的像完全重合,该位置就是蜡烛A的像的位置,这里运用了_____法。

③如果玻璃板没有竖直放置(如图乙所示),在实验过程中会出现的情况是_____。

(2)“探究凸透镜成像规律”的实验:

①由丙图可知,该凸透镜的_____是15.00cm。

②实验前,在摆放凸透镜、蜡烛和光屏时要求三者的中心在同一_____,同时注意将_____(填“凸透镜”、“蜡烛”或“光屏”)摆放在另外两个元件的中间。

③固定凸透镜位置不变,经过调节,在光屏上得到了一个清晰的像,但像的位置偏高,为了使像能成在光屏的中央,应把蜡烛向_____(选填“上”或“下”)调。

④凸透镜放在50cm刻度线处,把蜡烛移到40cm刻度线处,无论怎样调节光屏,光屏上始终接收不到像,要想看到这个像,观察的方法应是_____。

28.小阳同学用蜡烛、凸透镜和光屏做“探究凸透镜成像的规律”的实验,如图所示。

(1)要使像能够成在光屏的中央,应将凸透镜向_________(填“上”或“下”)调整。

(2)实验过程中,当烛焰距凸透镜30cm时,移动光屏至某一位置,在光屏上得到一个等大清晰的像,则该凸透镜的焦距是__________cm。

(3)接着使烛焰向左移动5cm,此时应该将光屏向_______(填“左”或“右”)移到某一位置,才能在屏上得到一个清晰倒立________(填“放大”或“缩小”)的实像,此成像特点可应用在_______上。

29.小丽同学用焦距为15cm的凸透镜做“探究凸透镜成像的规律”实验:

(1)如图甲所示,实验前应调节烛焰、凸透镜、光屏三者的中心,使它们在________。

(2)实验过程中,当蜡烛与凸透镜的距离如图甲所示时,在光屏上可得到一个清晰的________像。(填像的性质)

(3)实验过程中,随着蜡烛的燃烧,可观察到光屏上的像向________(填“上”或“下”)移动。

(4)通过实验观察可知,在图乙中左边的蜡烛通过凸透镜不可能形成的像是________。(填符号)

30.探究凸透镜成像的规律

装置

实验过程

(1)平行于主光轴的光线经凸透镜后会聚在光屏上一点,如图甲所示。当把蜡烛放在图乙位置时,移动光屏,在光屏上能成______、缩小的实像。生活中的______就是利用这个原理制成的

问题讨论

(2)取一副近视镜放在凸透镜和蜡烛之间,要使光屏上还能成清晰的像,保持凸透镜和光屏的位置不动,可将蜡烛适当向______(选填“左”或“右”)移动

31.小华利用图所示装置来研究凸透镜成像的规律。

(1)为使像成在光屏中央,应调整实验器材,使烛焰和光屏的中心位于_____上。

(2)如图甲所示,光屏上能呈现清晰的像,此像的性质是倒立、_____的实像.其实际应用是_____.(选填“放大镜”、“幻灯机”或“照相机”)

(3)她又利用该装置研究视力的矫正问题,将蜡烛放在离凸透镜较远的位置,如图乙所示,给凸透镜“戴”上近视眼镜,此时光屏上能成一清晰的像;若“取”下近视眼镜,为使光屏上的像再次清晰,在保持透镜位置不变的条件下,下列操作可行的是_____

①将光屏远离透镜;②将光屏靠近透镜;③将蜡烛远离透镜;④将蜡烛靠近透镜;

32.如图所示,在“探究凸透镜成像的规律”的实验中,依次将点燃的蜡烛、凸透镜、光屏放在光具座上.

(1)实验前,首先应调节凸透镜、光屏和烛焰,使它们的中心在同一直线上,并且大致在______,这样可以使像成在光屏的中心.

(2)蜡烛在的位置时,在凸透镜另一侧移动光屏,会在光屏上得到一个倒立、______(填“放大”“等大”或“缩小”)的实像.

(3)如果凸透镜的焦距为,物距为,从光屏的一侧透过凸透镜可以看到一个正立、放大的______像(填“虚”或“实”),应用这一原理可以制成______.

(4)在实验中已得到清晰的实像,当用黑色硬纸片遮住透镜的上半部分,所成的像将是______的(填“完整”或“不完整”),且亮度变暗,

33.小兰利用图所示的装置做实验研究凸透镜成像规律。设u为烛焰至透镜的距离,v为光屏上得到最清晰的像时,光屏至透镜的距离。小兰调整u,测量相对应的v,部分实验数据如下表所示。根据表中数据可知

u/cm

60

30

20

15

13

…

v/cm

12

15

20

30

45

…

(1)此凸透镜的焦距f=________cm。

(2)如果u=16cm,光屏上能得到烛焰的________的像。(选填“放大”或“缩小”)

(3)设想光具座足够长,u足够大,则v的值接近_____cm。(选填“0”、“5”或“10”)

(4)若透镜的下半部以黑布遮住,则看到烛焰的像会变________。(选填“亮”或“暗”)

34.小明做了如图所示的实验:他选用焦距分别为10cm和5cm的凸透镜,使它们正对相同的字母F,且与字母F的距离相同,他发现透过凸透镜观察到的字母F的像不同。小明提出的问题是:物体经过凸透镜所成的像的大小与________是否有关。

35.在探究凸透镜成像的实验中,如图甲所示,某同学将镜面垂直于阳光放置,在透镜下面放上白纸(纸、镜平行),测出透镜与白纸间距s/cm与对应的白纸被烤焦的时间t/min,绘出图线如图乙所示。

(1)可判断该透镜的焦距f为_____cm;

(2)如丙图所示,他再将蜡烛和透镜的位置固定,则调整光屏位置(光屏图中未画出),会在光屏上呈现清晰的_____(选填“放大”或“缩小”)的像。

(3)随着蜡烛越烧越短,光屏上的像将向_____移动,为了使像能回到光屏的中央,可以将透镜向_____(选填“上”或“下”)移动适当距离。

36.如图所示,在探究“凸透镜成像规律”的实验中,依次将点燃的蜡烛、凸透镜、光屏放在光具座上。

(1)实验前,调节烛焰、凸透镜、光屏的中心大致在同一高度,目的是_____。

(2)蜡烛与凸透镜的距离在一倍和二倍焦距之间时,在凸透镜的另一侧移动光屏,会在光屏上得到一个清晰的像,生活中的_____(选填“照相机”、“投影仪”或“放大镜”)应用了这个成像规律,接下来保持凸透镜的位置不变,将蜡烛与光屏的位置对调后,在光屏上还会出现一个清晰的像,这时所成的像是倒立_____(选填“缩小”、“放大”或“等大”)的实像。

(3)实验中,当用白纸滤掉凸透镜的上半部分时,光屏上成像的情况是_____

A、只出现烛焰的上半部分的像 B、只出现烛焰的下半部分的像

C、仍然是完整的像,只是变暗些 D、成像情况不受任何影响

(4)随着蜡烛燃烧而变短,光屏上成的像将向_____(选填“上”或“下”)移动。由于影响到了实验进行,这时最合理的调整是_____

A、只需将凸透镜向下移动些 B、只需将光屏向上移动些

C、将凸透镜和光屏向下移一些 D、以上均可。

37.小明在做“探究凸透镜成像规律”的实验时,凸透镜的位置固定不动,实验操作规范,在图示位置时,烛焰恰好在光屏上成清晰的像。

(1)实验开始前,首先在光具座上依次安装发光体、凸透镜和光屏并进行调节,使它们的中心在__________。随着蜡烛的燃烧,光屏上的像已不在光屏中心,为了使像重新回到光屏中心应向__________(选填“上”或“下”)移动光屏。

(2)这个像的成像原理与__________(选填“放大镜”、“投影仪”或“照相机”)相同。若将蜡烛向右移动少许,则应将光屏向__________(选填“左”或“右”)移动才能再次在光屏上成清晰的像,此时像的大小比刚才的像要__________些。

(3)再在凸透镜左侧附近放置一凹透镜(图中未画出),这时需要将光屏向__________(选填“左”或“右”)移动才能在光屏上成清晰的像。

38.某实验小组用玻璃板,两支完全相同的蜡烛A、B,两个完全相同的棋子、白纸、支架、刻度尺、笔等器材探究平面镜成像特点(如图)

(1)小明同学在寻找蜡烛像位置时,无论怎样移动蜡烛B,都不能与蜡烛A的像重合其可能的原因是:__________。

(2)实验时,小芳同学应在__________(填“M”或“N”)测观察蜡烛经玻璃板所成的像。

(3)细心的小芳透过玻璃观察蜡烛A的像时,看到在像的后面还有一个较模糊、与像有部分重叠的像,出现两个像的原因是__________。

(4)若将玻璃板和蜡烛下面的白纸换成方格纸进行实验,这种做法的优点是__________

(5)同组的小红同学用棋子代替蜡烛进行实验但怎么也看不清棋子的像,请你提出一个解决这个问题的办法:

__________。

39.(探究名称)探究凸透镜成像的大小与哪些因素有关

(提出问题)小绿通过前面物理知识的学习,知道放大镜就是凸透镜在活动课中,他用放大镜观察自己的手指(图甲),看到手指_________的像:然后再用它观察远处的房屋(图乙),看到房屋_________的像。(均选填“放大”“等大”或“缩小”)

(进行猜想)他想:凸透镜成像的大小可能与哪些因素有关?凸透镜成像的大小可能与_________有关。

物体到凸透镜的距离/cm

光屏上像到凸透镜的距离/cm

光屏上像的大小

1

40

13.5

缩小

2

30

15

缩小

3

20

20

等大

4

15

30

放大

5

10

光屏上没有像

6

8

光屏上没有像

(设计并进行实验)

①小绿在图丙所示的光具座上,不断改变蜡烛与透镜间的距离,并移动光屏进行实验,所获得的实验数据如上表所示。

②实验中,当小绿用白纸遮掉凸透镜的上半部分时,光屏上成像的情况是_________。

A.只出现烛焰的上半部分的像

B.只出现烛焰的下半部分的像

C.仍然是完整的像,只是变暗些

D成像情况像不受任何影响

③若小绿改用焦距为12cm的另一凸透镜重做第4次实验,保持烛焰和凸透镜的位置不变,要在光屏上成清晰的像,他应将光屏向_________(选填“靠近”或“远离”)透镜方向移动。

(结论与应用)分析数据可知:

①物体到凸透镜的距离越短,光屏上像的大小就越_________。

②光屏上没有成像的原因是_________。

(解决实验中的问题)

①小绿同学实验时,发现烛焰在光屏上的像偏高,如图所示丁,其原因是_________若要使烛焰成像在光屏中心,若调节光屏,应将光屏向_________调节;若调节凸透镜,应将凸透镜向_________调节。

②实验过程中,小绿同学发现无论怎样调节光屏的位置,都不能在光屏上呈现清晰的像,请你写出可能的原因:_________。

40.如图所示,在探究凸透镜成像规律实验中,让平行光线通过凸透镜,移动光屏使光屏上形成一个最小的亮点。该凸透镜的焦距为_____厘米。保持各器件的位置不变,将平行光源换成烛焰。接着需移动光屏的位置,这样做的目的是为了_____,最终光屏应处在光具座80cm刻度线的_____(选填“左”或“右”)侧,光屏上的像是_____(选填“放大”或“缩小”)的。

41.小明利用光具座、凸透镜(焦距为10cm).

蜡烛、火柴、光屏,做“探究凸透镜成像规律”的实验.

(1)光具座上有A、B、C三个滑块用于放置凸透镜、光屏和蜡烛(如图甲所示),其中在B上应放置______________。

(2)实验中发现光屏上成像如图乙所示,你认为造成这种现象的原因是:__________。

(3)观察并记录凸透镜成像的情况时,应测量____________

和

_____________。

(4)将蜡烛放在距凸透镜16cm处,前后移动光屏,小明

________________(选填“能

”或“不能")在光屏上看到清晰的像.

(5)接着小明用不透光的纸板遮挡住凸透镜的上半边,然后前后移动光屏,他_____________(选填“能"或“不能")在光屏上看到完整的像.

42.做“探究凸透镜成像规律"实验时:

(1)首先要观察并记下凸透镜的__________。

(2)安装实验器材时,应在光具座上从左至右将蜡烛、__________、__________依次放置,并且要调节__________的高度,使它们的中心与烛焰中心大致在__________。

(3)当点燃蜡烛,并使之与透镜之间拉开一定的距离后,接着应移动光屏__________,移动时,眼睛应注意观察__________,当像达到最__________时,记录下此时光屏上像的性质及位置。

(4)如图所示,光屏上恰好成一个清晰的像,该像是的__________、__________的__________,物距为__________厘米,像距__________厘米。

43.小丽同学用焦距为10cm的凸透镜探究凸透镜成像的规律。

(1)将蜡烛、凸透镜和光屏依次摆放在光具座上,点然蜡烛,使烛焰、凸透镜和光屏的中心在_____。

(2)把蜡烛放在距凸透镜16cm处,会在光屏上得到一个清晰倒立、_____的实像。生活中的_____就是利用这个原理工作的。

(3)实验完成后,小丽把自己的近视眼镜放在蜡烛与凸透镜之间,如图所示,光屏上原来清晰的像变得模糊了,若想在光屏上重新得到清晰的像,在不改变蜡烛和凸透镜位置的情况下,应将光屏_____(选填“靠近”或“远离”)凸透镜。

44.小明学习了放大镜的知识后,回家做了如下实验:用金属丝在铅笔尖上绕一圈拧紧,取下金属丝制成的小圆环,将金属丝浸到水里,平端着慢慢取出,环内水面呈凹面,如图甲、乙.用它看报纸,报纸上的字变小了;慢慢向环内滴水,直至水面凸起,再用它看报纸上的字,字变大了,如图丙、丁.你能分析上述两种现象说明了什么吗?

(1)___________________________________;

(2)__________________________________.

45.光学成像实验对比:

小孔成像实验

如图是小孔成像示意图,点燃的蜡烛发出的光通过小孔传播到达光屏,就在光屏上形成______(填“正立”或“倒立”)的______(填“实”或“虚”)像.

实验原理是____________.

平面镜成像实验

①如图所示,点燃蜡烛A竖立在玻璃板前,再拿外形相同但不点燃的蜡烛B,在玻璃板后移动,使蜡烛B与A的像______,记下A与B的位置,移动点燃的蜡烛A,重做实验.

②用刻度尺测量像与物到镜面的距离,发现像与物到镜面的距离______.

③移去蜡烛B,在其位置竖立一光屏,在玻璃板后侧观察光屏上______(填“能”或“不能”)承接蜡烛A的像.说明平面镜成______像.

实验原理是____________.

凸透镜成像实验

物理兴趣小组在探究“凸透镜成像的规律”实验时:

(1)用图甲所示的装置测出凸透镜的焦距为______cm.

(2)图乙是某次实验时观察到的现象,生活中的______(填“放大镜”、“投影仪”或“照相机”)是利用这一原理制成的.保持凸透镜不动,把蜡烛向右移动到刻度为35cm处,此时应向______移动光屏,直到光屏上再次得到清晰的像,这个像是____________的实像.

实验原理是____________.

46.某同学在“探究凸透镜成像规律”的实验中,记录并绘制了物距和像距之间关系的图像,如图所示。

(1)该凸透镜的焦距是______。

(2)把物体从距凸透镜处移到处的过程中,像距逐渐变______(选填“大”或“小”)。

(3)当把物体放到距凸透镜处时,光屏上______(选填“能”或“不能”)得到一个清晰的像。

47.小泉同学在做“凸透镜成像”的实验时,他在光具座上依次放置蜡烛、凸透镜和光屏,点燃蜡烛,移动光屏,发现在光屏上出现如图所示的现象,其原因是______,为了使烛焰的像能成在光屏中央,可以将蜡烛向______(选填“上”或“下”)移动。实验中在光屏上得到了清晰的像,这个像是______(选填“实”或“虚”)像。

48.文安同学进行了如下光学实验。

(1)如图甲所示,小华在检查视力时,发现视力表在自己头部的后上方,她识别的是对面镜子里视力表的像。检查后,小华对平面镜所成像的大小与物体的大小是否相等产生了疑问,在老师帮助下,完了如下探究实验:

①如图乙所示,小华在水平桌面上竖立一块玻璃板作为平面镜。把点燃的A蜡烛放在玻璃板前,可以看到它在玻璃板后面的像。在玻璃板后移动与A蜡烛外形相同但未点燃的B蜡烛,直至B与A的像完全重合。多次改变A与玻璃板的距离,重复上述实验。由此可以得出:平面镜所成像的大小与物体的大小________(选填“相等”或“不相等”);平面镜所成像的大小与物体到平面镜的距离________(选填“有关”或“无关”);

②小华进一步探究,得到了平面键成像的其它特点。请你利用平面镜成像特点,在图甲中画出点P在平面镜里的像P′,并画出小华看到点P的像的光路图。

(2)为了研究眼的成像原理,小科自主研制了如图丙所示的实验装置。用水透镜模拟眼的晶状体,通过注水或抽水可改变水透镜凸度大小。光屏和水透镜固定在光具座如图所示的位置。点燃蜡烛后,调节水透镜凸度,直至光屏上成一个清晰倒立、________(填“放大”、“等大”或“缩小”)的实像。若将点燃的蜡烛向左移动一小段距离,要使光屏上重新得到清晰的像,应对水透镜________(填“注水”或“抽水”)。

五、综合题

49.星期天,小明约小刚逛公园,游玩时看见了一些现象,他俩从物理角度议论起了下列问题。

(1)明看到一个丢弃的透明塑料瓶,他想到,如果下雨使得瓶中进了水,就可能会成为森林火灾的元凶,于是他捡起瓶子丢进了垃圾桶。这其中引起火灾的主要原因是装有

水的塑料瓶相当于一个______________镜,对光线有______________作用。

(2)公园中红色的花朵,是因为花朵______________(选填“反射”或“吸收”)红色光的缘故。

(3)到了晚上,小刚看见湖水中的月亮,湖中的月亮是光的反射形成的______________(选填

“实”或“虚”)像,水中的月亮与天上的月亮相比______________(选填“变大”

“变小”或“一样大”)了。

(4)若湖中的水深1m,则水中月亮到水面的距离______________(选填“大于”“小于”或“等于”)1m。

50.现如今的大街小巷,不管是商店里还是公交车上,不管你在等车还是在用餐,就连走路的人群里,都能看到这样的人:他们齐刷刷低头盯着屏幕,手里拿着手机、iPad玩游戏、看视频、刷微博、发微信…这就是“手机依赖症的表现,他们被称为“低头族”。

(1)如图甲所示,用相机拍照时,在芯片上所成的像是倒立的、缩小的__像(选填“实”或“虚”)。镜头靠近人时,像的大小将变____,此时像会____透镜(选填“靠近”或“远离“)。用相机拍摄远近不同的物体时,通过伸缩镜头,使像清晰地成在芯片上,这个操作过程便是“调焦”,如图乙所示。

(2)小敏同学发现手机不能“调焦”,但成像也基本清晰,她将手机拿到哥哥工作的大学实验室去探究,实验数据如下表,根据表中数据,判断手机镜头的焦距大约为___。

次数

物理量

1

2

3

4

5

6

7

物距/m

10.00

5.00

2.00

1.00

0.50

0.10

0.05

像距/cm

0.500

0.501

0.502

0.503

0.505

0.526

0.556

A、5m

B、0.5m

C、0.05m

D、0.005m

(3)手机拍摄远近不同的物体不需要“调焦”的原因是因为手机镜头焦距较____,拍摄时物距都远大于2倍焦距,像距变化的范围比较___,所以不需要“调焦”。(均选填“大或“小”)

试卷第1页,总3页

试卷第1页,总3页

参考答案

1.C

①小孔成像是由光的直线传播形成的实像。②平面镜成像是由光的反射形成的虚像。③放大镜成像属于凸透镜成像,是由光的折射形成的虚像。④电影银幕上的像,属于凸透镜成像,是由光的折射形成的实像。⑤汽车观后镜中的像,观后镜是凸面镜,所以它成的像是由光的反射形成的虚像。其中,属于实像的是①④;属于虚像的是②③⑤;由于反射而成的像是②⑤;由于折射而成的像是③④。故C项符合题意、ABD项不符合题意;

2.C

幻灯机的镜头是一个凸透镜。放映时,幻灯片位于凸透镜一倍焦距和二倍焦距之间,此时凸透镜成的是一个倒立放大的实像,像不但上下颠倒,左右也颠倒。故C项符合题意。

3.B

根据凸透镜的成像特点知,成正立放大的虚像时,离焦点越近时,像越大,故应保持报纸与眼睛不动,放大镜离报纸远一些。故B项符合题意。

4.D

用照相机从高空飞机上向地面拍照片,物距很大,此时像几乎成在焦点处,但要略大于焦距,用焦距为50mm的镜头,则底片与镜头间的距离应略大于50mm,故D项符合题意。

5.A

由题图可知,窗户的像能成在纸上,说明成的是实像,而且是倒立、缩小的,由凸透镜成像规律可知,此时物距大于二倍焦距,即。

6.D

当将一个眼镜片放在凸透镜和烛焰之间,光屏上的像是清晰的,撤去眼镜片,稍微将光屏远离凸透镜,屏上再次得到清晰的像,可知开始时的像距太小;

说明该透镜对光线有会聚作用,因此是凸透镜、属远视眼镜。

故D正确。

7.B

A.山峰的高度和湖水的深度没有关系,故A错误;

B.倒影是平面镜成像的结果,平面镜成像时物像关于镜面对称,由图知,照片中实景在上,倒影在水面下,故B正确;

CD.照相机是利用物距大于2倍焦距时凸透镜成倒立、缩小的实像的原理工作的,则群山和倒影都是通过照相机镜头成倒立、缩小的实像,故CD错误。

8.D

A.

汽车车头灯要将灯丝装在凹面镜的焦点上,以获得平行光来增加亮度,A项正确;

B.

夜间行驶时若车内开灯,会将车内物体的虚像成在前挡风玻璃上,干扰驾驶员的视线,影响正常驾驶,B项正确;

C.

行车记录仪相当于一台数码相机,相机的摄像头相当于凸透镜,C项正确;

D.

后视镜要扩大视野,是利用凸面镜对光线的发散和成正立、缩小虚像的特点,D项错误。

9.A

由于光的直线传播,在井中看到的范围会很小,所以坐井观天所见甚小是由于光的直线传播的原因;

A.小孔成像是由于光的直线传播形成的,故A符合题意;

B.眼睛看到远处的物体,物体通过凸透镜成像,是光的折射现象,故B不符合题意;

C.演员对着镜子画脸谱属于平面镜成像,是光的反射形成的。故C不符合题意;

D.利用放大镜观看邮票是凸透镜成像过程,由光的折射形成,故D不符合题意。

10.B

A.树荫下圆形的光斑是小孔成像,即太阳光通过树叶缝隙射向地面形成的像,是光沿直线传播形成的,说法正确。

B.倒影是平面镜成像现象,平面镜成像是光的反射形成的,说法错误。

C.红、绿、蓝是色光的三原色,说法正确。

D.照相机是利用凸透镜成倒立、缩小实像的原理工作的,说法正确。

11.B

由图知,甲图的光线会聚在视网膜的前方,所以甲图表示近视眼的成像情况,近视眼是由于晶状体焦距太短,像落在视网膜的前方,为了使光线会聚在原来会聚点后面的视网膜上,就需要在光线进入人眼以前发散一些,所以应佩戴对光线具有发散作用的凹透镜来矫正,则丁图是近视眼的矫正原理图,所以,属于近视眼及其矫正原理图的是甲和丁,故ACD错误,B正确。

12.B

A.阳光在浓密的树荫下形成的圆形光斑是光沿直线传播形成的实像(即小孔成像),故A正确;

B?.镜面反射和漫反射的每条光线都要遵循光的反射定律,故B错误;

C.当太阳光经过三棱镜后,会分解成红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七种单色光,这是光的色散现象,鱼塘里的鱼反射的光线经水进入空气中会发生折射远离法线,所以鱼看起来变浅变近了,故C正确;

D.近视眼成像在视网膜前,需要佩戴对光线有发散作用的凹透镜,远视眼成像在视网膜后方,需要佩戴对光线有会聚作用的凸透镜来矫正,故D正确。

13.A

A.照相机是根据物距大于2倍焦距时,凸透镜成倒立缩小实像的原理制成的,故照相时,被照者应站在镜头二倍焦距之外,故A正确;

B.近视眼是晶状体的曲度变大,会聚能力增强,即折光能力增强,应佩戴发散透镜,使光线推迟会聚,因此利用了凹透镜对光的发散作用,故B错误;

C.穿衣镜是平面镜,人站在穿衣镜前看到自己在镜中的像是正立等大的虚像,故C错误;

D.放大镜是根据物距小于焦距时,凸透镜成正立放大虚像,故D错误。

14.C

A.近视眼观察远处物体时,像成在视网膜的前方,为使光线延迟会聚,应佩戴具有发散作用的凹透镜来矫正,故A错误;

B.放大镜可以成倒立、放大的实像,也可以成倒立、缩小的实像,也可以正立、放大的虚像(不是实像),故B错误;

C.照相机是利用物距大于2倍焦距时,相距处在1倍焦距和2倍焦距之间,成倒立、缩小的实像的原理,故C正确;

D.用放大镜看书时,书距放大镜的距离应小于1倍焦距,此时成正立、放大的虚像,故D错误。

15.D

由题,实验时,把周老师的眼镜放在蜡烛和凸透镜之间,发现光屏上烛焰的像变模糊了。接着,他再将光屏靠近凸透镜,又能在光屏上看到烛焰清晰的像,说明提前成像了。由此可知,该眼镜对光线有会聚作用,是凸透镜。凸透镜用来矫正远视眼,所以周老师是远视眼,戴凸透镜,故D正确为答案。

16.D

A.远视眼是晶状体曲度变小,会聚能力减弱,即折光能力减弱,应佩戴会聚透镜(凸透镜),使光线提前会聚,故A说法错误;

B.照相机照相的原理是将2倍焦距以外的物体成像在胶片上,照像时,要想使照片中的树木变大,应该靠近树木,故B说法错误;

C.利用放大镜看地图时,地图到放大镜的距离应小于一倍焦距,故C说法错误;

D.显微镜首先通过物镜成倒立放大是实像,然后通过目镜成正立放大的虚像,经过两次放大,所以显微镜的目镜相当于放大镜,成正立、放大的虚像;物镜相当于投影仪,成倒立、放大的实像。故D正确。

17.BC

A.由题知,如图烛焰在光屏上恰好成一清晰等大的实像,根据图示和凸透镜成像规律可知,u=v=20cm=2f,所以焦距为10cm,故A错误;

B.蜡烛置于20cm刻度处,则u=30cm,u>2f时,成倒立、缩小的实像,照相机、摄像机就是根据这个原理制成的,故B正确;

C.蜡烛置于35cm刻度处,则u=15cm,f<u<2f时,成倒立、放大的实像,又根据“物近像远像变大”,光屏应向右移动,故C正确;

D.蜡烛置于45cm刻度处,u=5cm,u<f时,成正立、放大的虚像,虚像不能用光屏承接,故D错误;

18.AC

AB.摄像机都是根据物距大于2倍焦距时,成倒立、缩小实像的原理制成的,故A正确,B错误;

CD.保险杠上的超声波探头探测到障碍物进入危险距离时,蜂鸣器就开始鸣叫,提醒司机及时停车,说明探头相当于声呐的作用,故C正确,D错误。

19.BC

由图中可以看出,物距大于像距,在屛上得到清晰缩小的实像,此时u>2f,因为此时物距u=40.00cm-10.00cm=30cm,所以f<15cm,故A选项错误;

根据凸透镜成像规律可知,当增大物距时,像距要减小,所以将蜡烛运离凸透镜,应使光屏靠近凸透镜才能再次得到清晰的像,故B正确;

当他继续向凸透镜内注水,透镜的聚光能力变强,使水凸透镜的焦距变小,光线会比注水前要提前交汇,所以像会向透镜方向移动,根据凸透镜成实像时,物远像小像变小,可知,要在光屏上成清晰的像,光屏将靠近透镜移动,而且像变小,以上规律也阐述了近视眼矫正的原理,故C选项正确D选项错误。

20.倒立

25

大于

第一空.人眼是一架微型照相机,晶状体相当于凸透镜,物体在视网膜上呈倒立的缩小的实像。

第二空.正常人眼的明视距离是25cm;

第三空.老花眼是晶状体曲度变小,会聚能力减弱,像呈在视网膜的后方,如果不戴眼镜应使物距增大,像距减小,像才会呈在视网膜上,所以老花眼的明视距离大于正常人眼的明视距离。

21.凸

倒立

凹

第一空.眼睛相当于一架精密的照相机,眼球中的晶状体和角膜共同作用相当于一个凸透镜;

第二空.眼睛中的视网膜相当于光屏,视力正常的人看物体时,物距大于二倍焦距,远近不同的物体都会在视网膜上成倒立、缩小的实像;

第三空.当患上近视眼时,晶状体和角膜对光线的偏折能力变强,远处的物体就会成像在视网膜的前方,用具有发散作用的凹透镜来矫正。

22.缩小

向后缩

照相机是利用物体在凸透镜2倍焦距以外成倒立、缩小的实像的原理制成的。为了将父母和武侯祠都进入镜头,需要增大物距,为了得到清晰的像,需要减小像距。所以他向后退一段距离,并将照相机的镜头向后缩一点。

23.虚像

照相机

凹透镜

水膜透镜相当于凸透镜,根据凸透镜成像规律可知,当其贴近课本上的字,此时物距小于一倍焦距,看到的是正立放大的虚像;当看远处的楼房楼房,此时物距大于二倍焦距,看到的是倒立缩小实像,这种成像情况与照相机成像原理相同;因为通过凹透镜可以看到正立缩小的像(如近视镜),所以此时水透镜相当于凹透镜;

24.色散

缩小

凹

雨过天晴,天空出现了美丽的彩虹,这是由于太阳光照到空气中的小水滴上,被分解为绚丽的七色光,即光的色散;拿出手机对彩虹拍照,物体在凸透镜二倍焦距以外,成倒立、缩小的实像;不注意用眼卫生,患上近视是因为晶状体变厚,对光线的会聚能力增强,形成了近视眼,近视眼成的像在视网膜的前方,要矫正近视眼需要使光线发散一些,由于凹透镜对光线有发散作用,故用凹透镜来矫正。

25.下

大于10cm小于20cm

靠近

(1)由凸透镜成像规律可知,2f>u>f,成倒立、放大的实像,因此放置胶片时,胶片上机器人的头部朝下,观众可看到正立的像;

(2)将胶片放在凸透镜的一倍至二倍焦距之间,即大于10cm小于20cm,可以得到清晰的像;

(3)凸透镜成实像时,物近像远像变大;因此要使像变得更大,凸透镜不动,应将胶片靠近凸透镜,调节幕布至合适的位置。

26.25

凹

大

形变

(1)正常人眼的明视距离是25厘米,25厘米时人眼看的物体最清晰,所以读写时,眼睛与书本的距离应保持25cm。

(2)近视眼是因为人眼的晶状体曲度变大,会聚能力增强,像呈在视网膜的前方,矫正近视眼,应佩戴发散透镜,即凹透镜,使光线推迟会聚,晶状体曲度越大,像离视网膜越远,因此矫正时所配眼镜的“度数”越大。用力捏一下空易拉罐,易拉罐就会变扁,这是力改变了易拉罐的形状,说明力可以使物体发生形变。

27.2

等效替换

蜡烛B与蜡炬A的像不能重合

焦距

高度

凸透镜

上

从凸透镜的右侧透过凸透镜去观察

第一空.因为厚玻璃板的两个面都可以当作反射面,会出现两个像,影响到实验效果,所以应选用薄玻璃板,用2mm厚的;

第二空.实验中选择两根完全一样的蜡烛A和B,用B代替A的像,用到了等效替代法;

第三空.如果玻璃板没有竖直放置,则蜡烛的像与蜡烛不在同一水平面上,所以蜡烛成的像不与蜡烛重合;

第四空.由图丙知道,光线汇聚点到光心的距离是15.00cm,所以,此凸透镜的焦距为15.00cm;

第五空.实验前,在摆放凸透镜、蜡烛和光屏时要求三者的中心在同一高度处,这样像才可以成在光屏的中央;

第六空.物体经过凸透镜成实像时,像与物体位于凸透镜异侧,所以凸透镜必须摆在另外两个元件的中间;

第七空.相对于凸透镜和光屏,蜡烛的位置偏低,所以它成像位置在光屏的上面,即要使蜡烛向上移动。

第八空.凸透镜放在50cm刻度线处,把蜡烛移到40cm刻度线处,此时物距为10cm,小于焦距,成的是虚像;虚像与蜡烛在凸透镜的同侧,所以需从凸透镜的右侧透过凸透镜去观察。

28.下

15

左

缩小

照相机

第一空.如图,光屏的中心位置高于凸透镜、烛焰的中心,为了使像成在光屏的中心,就要使光屏向下调整,使三者的中心在同一高度;

第二空.当烛焰距凸透镜30cm时,移动光屏至某一位置,在光屏上得到一等大清晰的像,由凸透镜成倒立等大实像的规律知,此时物距等于二倍焦距,所以此凸透镜焦距为15cm;

第三空.使烛焰向左移动5cm,此时物距大于二倍焦距,则像距在一倍到二倍焦距之间,因此需要将光屏左移;

第四空.物距大于二倍焦距时,凸透镜成倒立、缩小的实像;

第五空.照相机是利用凸透镜成倒立缩小实像的原理制成的,所以此成像特点可应用在照相机上。

29.同一高度

倒立、缩小的实

上

B

(1)[1]实验前应调节烛焰、凸透镜、光屏三者的中心,大致在同一高度,使完整的像成在光屏的中央;

(2)[2]图中把烛焰放在距凸透镜50cm处时,即u>2f时,由凸透镜成像规律可知,光屏上可得到一个倒立、缩小的实像;

(3)[3]实验过程中,蜡烛燃烧变短,根据“过光心的光线其传播方向不变”可知,像会向光屏的上方移动;

(4)[4]根据凸透镜成像规律可知,凸透镜能成倒立、缩小的实像,能成倒立、放大的实像,能成正立、放大的虚像;不能成正立、缩小的实像,故B符合题意。

此题探究了凸透镜成像的规律,根据凸透镜成像的几种情况进行判断。u>2f,成倒立、缩小的实像。u=2f,成倒立、等大的实像。2f>u>f,成倒立、放大的实像。u<f,成正立、放大的虚像。

30.倒立

照相机

左

(1)[1]由甲图可知,该凸透镜的焦距为10.0cm。当把蜡烛放在图乙位置时,由乙图可知,u>2f,根据凸透镜成像规律可知,此时移动光屏,在光屏上能成倒立、缩小的实像。

[2]生活中凸透镜成倒立、缩小的实像的应用是照相机。

(2)[3]近视镜是凹透镜,对光由发散作用。将该镜片放在凸透镜和蜡烛之间,蜡烛到达光屏的光线会被发散,所以像的位置会向后(右)移动,此时要使光屏上还能成清晰的像,保持凸透镜和光屏的位置不动,则要将像的位置向前(左)移,根据“物远像近像变小”,所以要将蜡烛适当向前(左)移动。

31.凸透镜的主光轴

放大

幻灯机

②④

(1)在实验中,应使烛焰的中心、凸透镜的光心、光屏的中心的中心大致在同一高度,即位于凸透镜的主光轴上,像才能呈在光屏的中心;

(2)由图甲知,像距

,说明

2f>u>f

,所以成此时凸透镜倒立、放大的实像,其应用是投影仪或幻灯机;

(3)近视眼是晶状体变厚,晶状体对光线的会聚能力增强,使像成在视网膜的前方

,

戴凹透镜使光线发散一些,使像呈在视网膜上;若“取”下近视眼镜(即取下凹透镜),又恢复到原来的状态,为使光屏上的像再次清晰,需减小像距或减小物距,所以需要光屏靠近透镜或蜡烛靠近透镜。故选②④。

32.同一高度上(或一样高)

缩小

虚

放大镜

完整

凸透镜成像的规律是:当u>2f时,成倒立、缩小的实像,f

(2)要掌握凸透镜成像的规律,知道当物距大于2倍焦距时,成倒立、缩小的实像。

(3)首先搞清物距与焦距之间的关系,知道当物距小于焦距时,成正立、放大的虚像,放大镜是根据这个原理制成的。

(4)若将凸透镜遮住一部分,由于折射到像点的光减少,像的大小不变,像将变暗。

(1)[1]实验前,首先应调节凸透镜、光屏和烛焰,使它们的中心大致在同一高度。这样烛焰的像才可以成在光屏的中央。

(2)[2]当物距大于2倍焦距时,将在光屏上成倒立、缩小的实像。

(3)[3]凸透镜焦距为10cm,物距为8cm,物距小于焦距,所以此时成正立、放大的虚像。

[4]放大镜就是根据这个原理制成的。

(4)[5]用黑色硬纸片遮住透镜的上半部分,则照射到硬纸片上的光线不能折射到像点,但透镜的其它部分仍有折射光线的作用,所以在光屏上仍可以成烛焰完整的像,只是折射到像点的光线比原来减少了,像比原来变暗了。

33.10

放大

10

暗

(1)[1]由数据可知,当u=20cm时,v=20cm,即

u=v=20cm,

说明此时物体位于u=2f=20cm处,所以凸透镜的焦距为

f=u=×20cm=10cm;

(2)[2]如果u=16cm,即物体位于2f>u>f范围内,所以光屏上得到的是倒立、放大的实像;

(3)[3]凸透镜成实像时,物距越大像距越小,所以u足够大,v会足够小,接近v=f=10cm;

(4)[4]用黑布遮住凸透镜的下半部分,物体上任一点都有光线射向凸透镜的上半部,经凸透镜折射后,照样能会聚成像,像的大小不发生变化,只是折射光线减少,会聚成的像变暗。

34.透镜的焦距

在研究凸透镜成像规律的实验课上,用焦距分别为10cm和5cm的两种凸透镜进行实验,当字母F到透镜的距离相同时,观察到的像的大小却不相同,在此实验过程中,字母F大小不变,物距相同,只有两凸透镜的焦距不同,据这一现象可以提出的探究问题是:物体通过凸透镜成像大小与凸透镜的焦距存在着怎样的关系。

35.12

放大

上

下

第一空.由图乙可知,当透镜与白纸间距s=12cm时,白纸被烤焦的时间t=4min,所用的时间最短,说明太阳光经过凸透镜会聚后该点的温度最高,这个点就是凸透镜的焦点,则测出透镜与白纸间距即为焦距f=12cm;

第二空.由图乙可知,他将蜡烛和透镜的位置固定,u=50cm-35cm=15cm,蜡烛与光屏的距离在一倍焦距到二倍焦距之间,此时呈现的是倒立放大的实像;

第三空.由于过光心的光线传播方向不变,蜡烛变短,则成的像向上运动;

第四空.为了使像完整的成在光屏的中央,可将光屏向上移动或将蜡烛向上移动,或者将凸透镜向下移动适当距离。

36.成像在光屏中央

投影仪

缩小

C

上

C

(1)[1]做凸透镜成像实验,要使烛焰的焰心,凸透镜的光心,光屏的中心三者位于同一高度,这样可以使像成在光屏的中央;

(2)[2]蜡烛与凸透镜的距离在一倍焦距和二倍焦距之间时,在凸透镜的另一侧移动光屏,会在光屏上得到一个倒立的、放大的实像。生活中的投影仪就是利用凸透镜的这种成像情况制成的;

[3]接下来保持凸透镜的位置不变,将蜡烛与光屏的位置对调后,则蜡烛与凸透镜的距离在二倍焦距以外,在光屏上还会出现一个倒立的、缩小的实像;

(3)[4]在做凸透镜成像的实验时,当将凸透镜的上半部挡住时,下半部仍可以通过光线,所以仍可以成物体完整的像。但照射到凸透镜上部的光线将被挡住,所以会聚到像点的光线少了,所以像的亮度将变暗;故选项C符合题意;

(4)[5]随着蜡烛燃烧而变短,根据过光心不改变方向,像会向上移动;

[6]为了使下面实验更方便操作,更合理是操作是把蜡烛升高,或凸透镜和光屏同时调低。故选项C符合题意。

37.同一高度

上

照相机

右

变大

右

(1)[1]要使像成在光屏的中心,就要使发光体、凸透镜和光屏的中心在同一高度上;

[2]蜡烛在燃放中不断缩短,向下移动,光屏上的像向上移动,要使像能够成在光屏中央,可向上移动光屏;

(2)[3]如图,物距大于像距,成倒立、缩小的实像,照相机就是利用此原理制成的;

[4][5]将蜡烛向右移动少许,物距变小,像距变大,像变大,要使光屏上的像清晰,光屏应远离凸透镜,即向右移动;

(3)[6]凹透镜对光线有发散作用,靠近凸透镜时,使光线发散,像会聚在光屏的后方,像距增大,在光屏上要得到清晰的像,光屏要远离凸透镜即向右移动。

掌握凸透镜成像的两种判断方法:根据物距和焦距的关系,根据物距和像距判断像的性质;本题涉及到的知识点很多,有焦点、焦距、凸透镜的会聚作用、凹透镜的发散作用,综合性很强,使试题具有一定的难度。

38.玻璃板未与水平桌面垂直

M

玻璃板比较厚,蜡烛经过两个反射面都会形成像

便于探究像与物和平面镜的位置关系

用手电筒照亮棋子。

(1)[1]平面镜所成的像和物体关于平面镜对称,如果玻璃板未与水平桌面垂直,蜡烛的像与蜡烛不在同一水平面上,蜡烛成的像不会与蜡烛重合,所以有可能找不到像;

(2)[2]由于平面镜成的是虚像,所以在寻找蜡烛A的像的位置时,人眼应在蜡烛M这一侧观察,使它与蜡烛A在玻璃板中所成的像完全重合;

(3)[3]由于像是由光的反射形成的,而普通玻璃的两面都能反射光,能成两个像,所以通过玻璃板该同学看到了同一个蜡烛的两个像;

(4)[4]若将玻璃板和蜡烛下面的白纸换成方格纸进行实验,这种做法的优点是便于探究像与物和平面镜的位置关系;

(5)[5]亮的物体成的像清晰,人看到的是眼睛这一侧的棋子在另一侧成的像,用手电筒照亮棋子即可。

掌握平面镜成像实验中各器材选择和操作的目的,例如为什么选择薄透明玻璃板、为什么选择两个完全相同的蜡烛、玻璃板为什么要竖直放置、刻度尺的作用等。

39.放大

缩小

物体到凸透镜的距离有关

C

远离

大

不成像或成虚像

蜡烛烛焰,凸透镜,光屏中心不在同一高度

上

下

物距在一倍焦距以内(物距等于一倍焦距)

[1]当用放大镜观察自己的手指时,此时手指在凸透镜的一倍焦距之内,成放大、正立的虚像;

[2]若看远处的物体,此时物体在凸透镜的2倍焦距之外,所以成倒立、缩小的实像;

[3]甲乙两图物体到凸透镜的距离不同,所以可以看出凸透镜成像的大小可能与物体到凸透镜的距离有关;

[4]遮住凸透镜的上半部,物体上任一点射向凸透镜的下半部,经凸透镜折射后,照样能会聚成像,像的大小不发生变化,折射光线减少,会聚成的像变暗,仍然是完整的像,故选C;

[5]根据第3次实验,u=20cm,v=20cm,成倒立等大实像,可知所用透镜的焦距f=10cm,若小明改用焦距为12cm的另一凸透镜重做第4次实验(物距仍然为15cm),透镜的焦距变大,则物体离焦点更近一些,相当于减小了物距;当凸透镜成实像时,随着物距的减小,像距增大,同时像也在增大,故要在光屏上成清晰的像,他应将光屏向远离透镜方向移动;

[6]根据表格中数据可以看出,成实像时,物体到凸透镜的距离越短(物距越小),光屏上像的大小就越大;

[7]由表可知,第5次实验物距等于一倍焦距,此时不成像,所以光屏上接不到像;第6次实验物距小于一倍焦距,此时成正立放大的虚像,所以光屏上也接不到像;

[8][9][10]由过光心的光线传播方向不变可知,烛焰在光屏上的像偏高说明蜡烛烛焰,凸透镜,光屏中心不在同一高度,此时可将光屏向上调节,或将凸透镜向下调节,使像再次成在光屏的中央;

[11]由凸透镜成像规律可知,无论怎样移动光屏,都不能得到清晰的像,可能是因为物距小于焦距,成的像是虚像,或物距等于焦距,不成像。

此题是探究凸透镜成像的规律,主要考查了实验的探究过程及成像规律的应用

40.15.0

找到像

左

缩小

[1]凸透镜对光线有会聚作用;将平行光源放在光具座上,让一束平行于主光轴的光线射向凸透镜,移动光屏,平行于主光轴的光线经凸透镜折射后会聚在光屏上一点,这点是凸透镜的焦点,焦点到光心的距离是凸透镜的焦距,所以凸透镜的焦距是

[2]保持各器件的位置不变,将平行光源换成烛焰,为了在光屏上观察到物体清晰的像,需移动光屏的位置;

[3][4]由图知物距

成倒立缩小实像,此时像距在一倍焦距和二倍焦距之间,即

所以

故像在65cm和80cm之间,即最终光屏应处在光具座80cm刻度线的左侧。

41.凸透镜

凸透镜光心,蜡烛焰心,光屏中心不在同一高度

物距

像距

能

能

(1)[1]在做“探究凸透镜成像规律”实验时,要将蜡烛、凸透镜、光屏从左到右依次放在光具座上,所以中间B位置一定放置凸透镜。

(2)[2]由图可知,像在光屏的上方,原因是焰心、凸透镜的光心及光屏的中心没有在同一高度上,为了把像成在光屏的中央,可以将蜡烛向上移动或凸透镜向下移动或光屏向上移动。

(3)[3][4]探究凸透镜成像规律的实验,除了需要探究凸透镜的成像的大小、倒立或正立、虚实以外,主要探究物距和像距关系,因此应测量物距和像距。

(4)[5]蜡烛放在距凸透镜16cm处时,此时2f>u>f,成倒立、放大的实像,前后移动光屏,能在光屏上看到清晰的像。

(5)[6]遮住部分透镜,只是被折射会聚成像的光线减少了,因此影响到的是像的亮度,而不影响它的完整性,因为整个物体上的任何一点都有光能透过透镜而折射后会聚成完整的像。

42.焦距

凸透镜

光屏

凸透镜、光屏

同一高度

找像

光屏上像的清晰程度

清晰

倒立

缩小

实像

40

15

(1)[1]实验前应该首先观察并记下凸透镜的焦距,可以方便描述物距与像距。

(2)[2][3][4]安装实验器材时,应在光具座上从左至右将蜡烛、凸透镜、光屏依次放置,并且要调节凸透镜、光屏的高度,使蜡烛、凸透镜、光屏三者的中心大致在同一高度,像才能成在光屏的中心;

(3)[5][6][7]

当点燃蜡烛,并使之与透镜之间拉开一定的距离后,接着应移动光屏找像,实像可以呈现在光屏上,凸透镜成实像时,眼睛要观察光屏上像的清晰程度,当像达到最清晰时,记录下此时光屏上像的性质及位置,以备寻找凸透镜的成像规律;

(4)[8][9][10][11][12]物距为物体到凸透镜的距离,物距为50cm?10cm=40cm;像距为像到凸透镜的距离,像距为65cm?50cm=15cm;此时的物距大于像距,根据凸透镜成像规律,成倒立、缩小的实像。

43.同一高度

放大

投影仪

远离

(1)[1]为了使蜡烛的像成在光屏中央,使蜡烛、凸透镜和光屏的中心大致在同一高度处;

(2)[2][3]把蜡烛放在距凸透镜16cm处,u=16cm,2f>u>f时,成倒立放大的实像,投影仪就是利用此原理制成的;

(3)[4]近视眼镜是凹透镜,凹透镜对光线有发散作用,使原来会聚成像的光线推迟会聚,像远离凸透镜,要用光屏接到清晰的像,应将光屏向右调节,即向远离凸透镜的方向调节,才能使像变清晰。

44.凹透镜能成正立、缩小的像

凸透镜能成正立、放大的像

(1)[1]环内水面呈凹面,相当于一个凹透镜,凹透镜成正立、缩小的像;

(2)[2]环内水面凸起,相当于一个凸透镜,当物距小于焦距时,凸透镜成正立、放大的像。

45.倒立

实

光的直线传播

完全重合

相等

不能

虚

光的反射

10.0

照相机

右

倒立、放大

光的折射

[1][2][3]点燃的蜡烛发出的光通过小孔直线传播到达光屏,就在光屏上形成倒立的实像;

[4]实验时,在玻璃板前面放置一支点燃的蜡烛,再拿一支没有点燃的相同蜡烛,在玻璃板后面移动,直到跟前面那支蜡烛的像完全重合,说明物像大小相等;

[5]用用刻度尺测量像与物到镜面的距离,发现像与物到镜面的距离相等;

[6]移去蜡烛B,在其位置竖立一光屏,在玻璃板后侧观察光屏不能承接蜡烛A的像.

[7]由于不能利用光屏呈接到蜡烛的像,说明平面镜成的是虚像;

[8]平面镜成像的原理是光的反射,成的是正立的虚像;

[9]根据凸透镜焦点和焦距的定义知道,平行于主光轴的光线经凸透镜折射后,会聚在主光轴上一点,这点是凸透镜的焦点,焦点到光心的距离是凸透镜的焦距,用图甲所示的装置测出凸透镜的焦距为:

40

cm-30cm=10cm

[10]由图乙知道,此时物距为30.0cm大于2倍焦距,故成倒立缩小的实像,生活中的照相机是利用这一原理制成的;

[11]根据凸透镜成像时,物近像远像变大知道,将蜡烛向右移动到刻度为35cm处时,物距减小,则像距变大,要将光屏向右,即远离透镜方向移动,才能在光屏上再次得到清晰的像;

[12]蜡烛向右移动到刻度为35cm处时,物距为15cm,处于f和2f之间,倒立、放大的实像,是投影仪的原理;

[13]凸透镜成像的原理是光的折射。

46.10

大

不能

(1)[1]根据凸透镜成像规律可知,当物距时,成倒立、等大的实像,此时物距与像距相等,从题中图像上可以看出,物距与像距相等时,有,即,所以;

(2)[2]当物距减小时,像距要增大,像越来越大;

(3)[3]由于物距为时处在凸透镜焦点以内,此时成一个正立、放大的虚像,虚像不能在光屏上呈现。

47.烛焰、凸透镜和光屏三者中心不在同一高度

上

实

[1]烛焰的像没有成在光屏中央是由于烛焰、凸透镜和光屏三者中心不在同一高度。

[2]根据凸透镜成倒立实像的特点,物体向上移,像向下移,物体向下移,像向上移,所以可以将蜡烛向上移动。

[3]能够成在光屏上的像是实像。

48.相等

无关

缩小

抽水

第一空.两只蜡烛大小相同,后面的蜡烛又和前面蜡烛的像完全重合,这样就证明了像与物大小相同,所以用两只蜡烛等长是为了比较像与物大小关系;

第二空.实验中改变物距,即把蜡烛分别放在镜前不同的位置,会发现像与镜后的蜡烛总是等大的;由现象可知,像的大小于与物体到平面镜的距离无关;

第三空.先通过平面镜作出点P的对称点P′即为P的像;连接P′与人眼A交平面镜于点O,PO为入射光线,OA为反射光线,如图所示:

;

第四空.由图可知,物距大于像距,并且能在光屏上成实像,所以物距一定是在二倍焦距之外,所以成的是倒立、缩小的实像;

第五空.向左移动蜡烛,即此时的物距变大,像距应该变小,即光屏应该向左移动,才能使得像清晰,但若保持光屏和透镜不变,仍使得像成在光屏上,即需要让凸透镜的会聚能力减弱,即需要让凸透镜变薄,故应该向外抽水。

49.凸透

会聚

反射

虚

一样大

大于

(1)[1][2]盛水的透明塑料瓶相当于一个凸透镜,可以将射来的太阳光会聚在一点上,会聚点的温度比较高,可能会引起火灾;

(2)[3]不透明物体的颜色由它反射的色光决定,公园中红色的花朵,是因为花朵反射红色光的缘故;

(3)[4]水面相当于平面镜,月亮是像是由反射光线的反向延长线的交点形成的,所以成的是虚像;

[5]由平面镜成像特点知,水中的月亮与天上的月亮一样大;

(4)[6]月球距水面为3.84×105km,由平面镜成像特点可知,水中月亮距水面距离等于月球距地球的距离,远大于水的深度1m。

50.实

大

远离

D

小

小

第一空.照相机在使用过程中物距大于像距,成倒立缩小的实像;

第二空、第三空.成实像时,由“物近像远像变大”可知,镜头靠近人时物距减小,像距变大,像变大;

第四空.由表中数据可知,当物距u>0.50m时,像距v保持在0.5cm即0.005m左右,根据凸透镜成像特点可知,当物距远大于2倍焦距时,像距就越接近焦距,故手机镜头的焦距大约为0.005m;

第五空.因为手机镜头的焦距大约为0.005m,所以手机镜头焦距较小;

第六空.因为相机的镜头焦距非常小,因此在拍摄时正常情况下物距都远大于2倍焦距,因此由成像规律可知像基本都会成在一倍焦距稍大位置,像距变化的范围比较小,所以不需要“调焦”。

答案第1页,总2页

答案第1页,总2页

同课章节目录

- 第一章 走进物理世界

- 1 希望你喜爱物理

- 2 测量长度和时间

- 3 长度和时间测量的应用

- 4 尝试科学探究

- 第二章 声音与环境

- 1 我们怎样听见声音

- 2 我们怎样区分声音

- 3 我们怎样区分声音(续)

- 4 让声音为人类服务

- 第三章 光和眼睛

- 1 光世界巡行

- 2 探究光的反射规律

- 3 探究平面镜成像特点

- 4 探究光的折射规律

- 5 奇妙的透镜

- 6 探究凸透镜成像规律

- 7 眼睛与光学仪器

- 第四章 物质形态及其变化

- 1 从地球变暖谈起

- 2 探究汽化和液化的特点

- 3 探究熔化和凝固的特点

- 4 升华和凝华

- 5 水循环与水资源

- 第五章 我们周围的物质

- 1 物体的质量

- 2 探究物质的密度

- 3 密度的应用

- 4 认识物质的一些物理属性

- 5 点击新材料