13 穷人 两课时 课件(共45张PPT)

文档属性

| 名称 | 13 穷人 两课时 课件(共45张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 7.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-09-20 11:55:40 | ||

图片预览

文档简介

13 穷 人

第1课时

第2课时

同学们,当你穿上崭新闪亮的衣服时,当你在宴席中享受丰盛的大餐时,当你在亲人的包围中感受着无比的幸福时,你可曾想到生活在极度贫困中的穷人?

第1课时

新课导入

列夫·托尔斯泰(1828—1910),

十九世纪批判现实主义作家的杰出代表,

伟大的俄国作家。他的作品气势磅礴,

人物众多,语言质朴,心理描写细腻、

逼真,被誉为“俄国文学泰斗”。

主要作品:《战争与和平》《安娜·卡列尼娜》《复活》等。

作者简介

《穷人》一文的写作年代正是俄国历史上阶级矛盾空前激化的时期。封建农奴制一步步地崩溃瓦解,广大人民对沙皇专制的反抗斗争日趋高涨,逐渐形成了俄国资产阶级民主革命的高潮。在这个时期,贵族、资产阶级吮吸人民的血汗,生活奢华而道德堕落;广大劳动人民生活极端贫困,然而他们的道德情操却高尚淳朴。《穷人》这篇小说,真实地反映了这一历史时期劳动人民的苦难生活和他们的高尚品德。

写作背景

初读课文

朗读课文,读准字音。找出课文主要写了哪几个穷人,侧重表现的是谁?

桑娜 西蒙 渔夫

初读课文

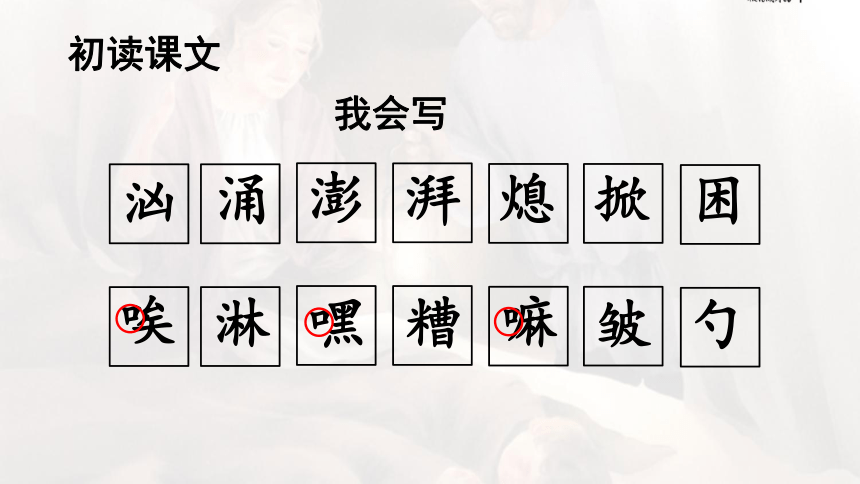

我会写

汹

澎

湃

淋

嘿

糟

涌

嘛

熄

掀

皱

唉

勺

困

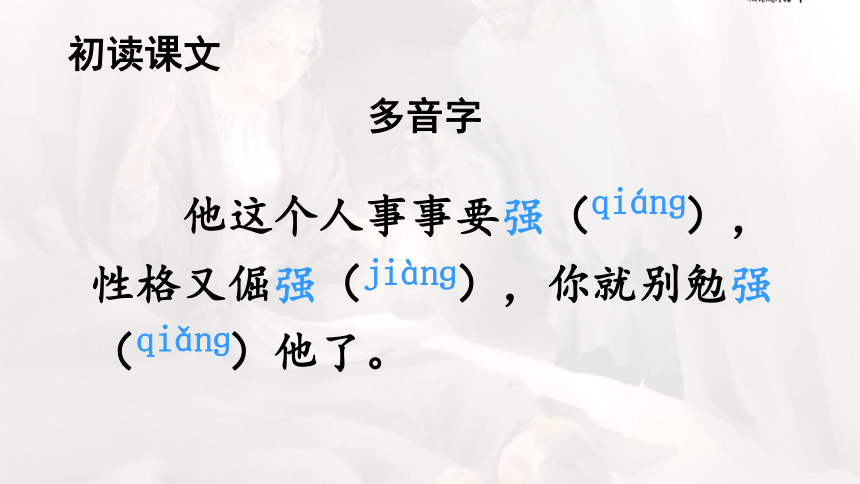

他这个人事事要强( ),性格又倔强( ),你就别勉强( )他了。

qiánɡ

jiànɡ

qiǎnɡ

初读课文

多音字

(身体)强壮高大。

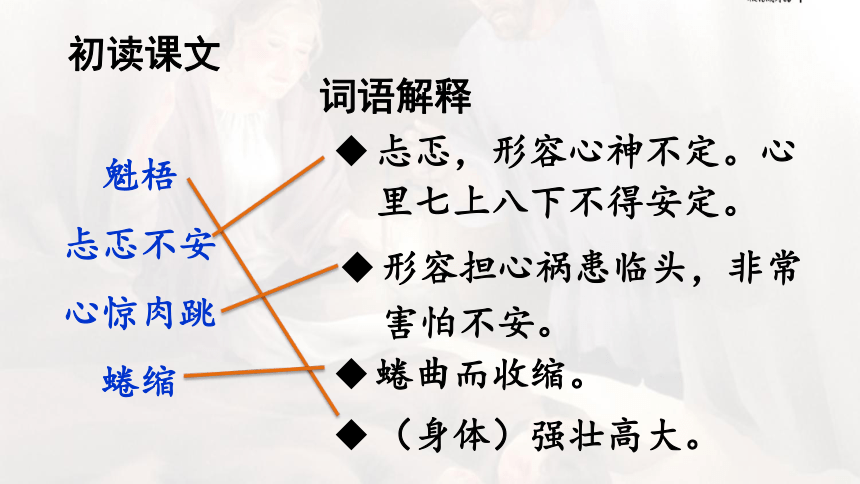

忐忑,形容心神不定。心里七上八下不得安定。

形容担心祸患临头,非常害怕不安。

蜷曲而收缩。

魁梧

忐忑不安

心惊肉跳

蜷缩

初读课文

词语解释

课文围绕这些人大概讲了什么内容?根据内容理清课文层次,并给每个部分提炼小标题。

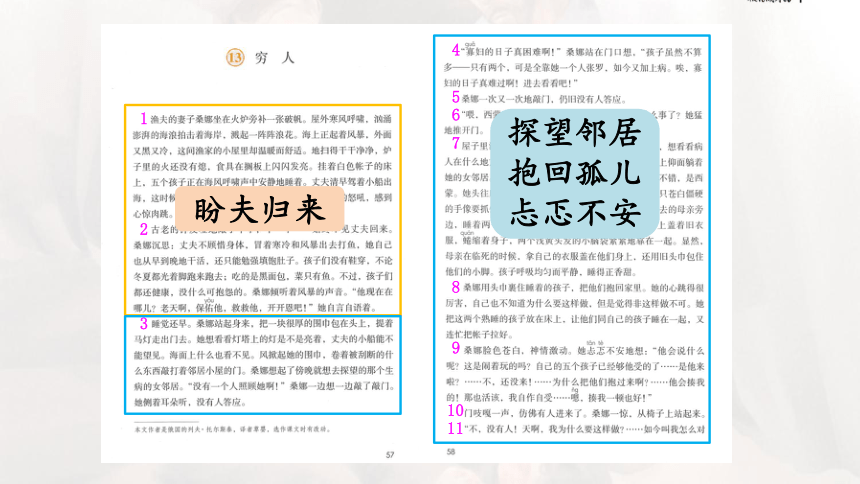

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

盼夫归来

探望邻居

抱回孤儿

忐忑不安

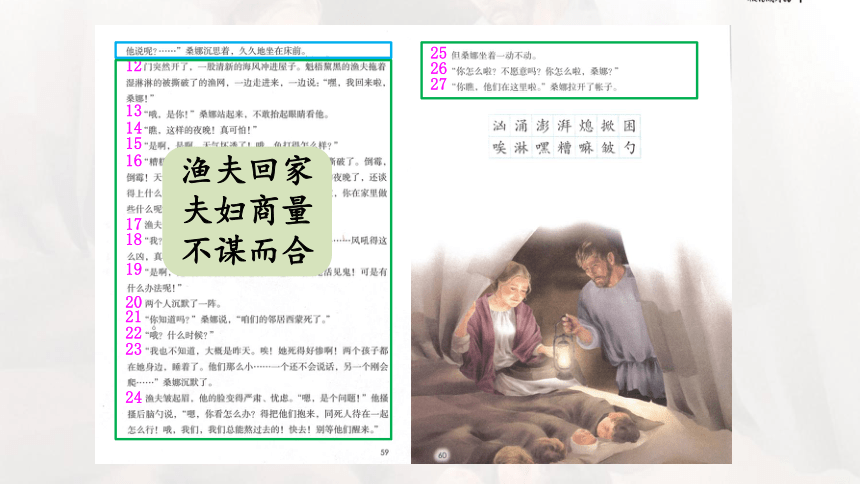

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

渔夫回家

夫妇商量

不谋而合

朗读课文第1—11自然段,思考问题:文中没有一个“穷”字,小说为何以“穷人”为题?画出有关句子,找出关键词,展开交流。

品读课文

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

渔夫的妻子桑娜坐在火炉旁补一张破帆。屋外寒风呼啸,汹涌澎湃的海浪拍击着海岸,溅起一阵阵浪花。海上正起着风暴,外面又黑又冷,这间渔家的小屋里却温暖而舒适。地扫得干干净净,炉子里的火还没有熄,食具在搁板上闪闪发亮。挂着白色帐子的床上,五个孩子正在海风呼啸中安静地睡着。丈夫清早驾着小船出海,这时候还没有回来。桑娜听着波涛的轰鸣和狂风的怒吼,感到心惊肉跳。

又黑又冷

温暖而舒适

桑娜的家境贫穷,居住环境怎么样?从中你感受到了什么?

品读课文

对比

侧面描写,体现了桑娜的勤劳能干。

浏览课文第8—11自然段,画出桑娜抱回孩子后的心理活动,有感情地读一读。

品读课文

第2课时

桑娜用头巾裹住睡着的孩子,把他们抱回家里。她的心跳得很厉害,自己也不知道为什么要这样做,但是觉得非这样做不可。她把这两个熟睡的孩子放在床上,让他们同自己的孩子睡在一起,又连忙把帐子拉好。

裹

抱

放

拉

桑娜的动作干脆利落,反应了她同情穷人、关心穷人的善良品质。

品读课文

桑娜脸色苍白,神情激动。她忐忑不安地想:“他会说什么呢?这是闹着玩的吗?自己的五个孩子已经够他受的了……是他来啦?……不,还没来!……为什么把他们抱过来啊?……他会揍我的!那也活该,我自作自受……嗯,揍我一顿也好!”

品读课文

忐忑不安

心里上上下下,极为不安。

品读课文

桑娜脸色苍白,神情激动。她忐忑不安地想:“他会说什么呢?这是闹着玩的吗?自己的五个孩子已经够他受的了……是他来啦?……不,还没来!……为什么把他们抱过来啊?……他会揍我的!那也活该,我自作自受……嗯,揍我一顿也好!”

“不,没有人!天啊,我为什么要这样做?……如今叫我怎么对他说呢?……”桑娜沉思着,久久地坐在床前。

6个问号,4个感叹号,7个省略号,将她复杂的内心、担忧表现得淋漓尽致。

品读课文

我会读

桑娜脸色苍白,神情激动。她忐忑不安地想: “他会说什么呢?这是闹着玩的吗?自己的五个孩子已经够他受的了……是他来啦?……不,还没来!……为什么把他们抱过来啊?……他会揍我的!那也活该,我自作自受……嗯,揍我一顿也好!”

“不,没有人!天啊,我为什么要这样做?……如今叫我怎么对他说呢?……”桑娜沉思着,久久地坐在床前。

作者为什么要详细地刻画桑娜抱回孩子后的心理活动,甚至还写了她责备自己的想法,这样不会有损桑娜高尚的形象吗?

这样的心理实际上更让人觉得桑娜的想打真实可信。正因为桑拿虽然一度后悔自责,最终却情愿挨揍也要收养两个孩子,反而让人觉得她的形象更加高大。

品读课文

品读课文

同桌分角色读第12—27自然段,边读边思考,渔夫的形象特点是什么样的?

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

品读课文

“糟糕,真糟糕!什么也没有打到,还把网给撕破了。倒霉,倒霉!天气可真厉害!……”

“是啊,是啊……”

“你怎么啦?不愿意吗?你怎么啦,桑娜?”

心直口快、性格豪爽

“嗯,你看怎么办?得把他们抱来,同死人待在一起怎么行!哦,我们,我们总能熬过去的!快去!别等他们醒来。”

品读课文

这一串话在征求妻子的意见,也是在表达自己的观点。

粗中有细、善良

为了抚养邻居的孩子,做好了付出更多辛劳的准备。

品读课文

同桌合作,再读第21—27自然段中他们的对话,自主圈画体现桑娜内心纠结、欲言又止的语句。

回顾描写屋外环境的句子,再读一读故事的结尾,说说可以看出渔夫和桑娜是怎样的人,这里的环境描写又有什么作用。

品读课文

屋外寒风呼啸,汹涌澎湃的海浪拍击着海岸,溅起一阵阵浪花。海上正起着风暴,外面又黑又冷,这间渔家的小屋里却温暖而舒适。

烘托作用

屋外寒风呼啸

屋内温暖而舒适

体现了桑娜勤劳持家,也体现了人情的温暖和一家人的善良。

“你瞧,他们在这里啦。”桑娜拉开了帐子。

桑娜的这句话应该用什么语气来读呢?

激动、兴奋、安慰

我来试着读一读。

品读课文

学完这篇课文,你认为桑娜和渔夫是穷人吗?请用下面的句式说一说你的理解。

穷人虽然很穷,但它们拥有( )。

品读课文

穷人

桑娜

等待渔夫

探望西蒙

抱回孩子

勤劳善良

渔夫

侥幸回来

会熬过去

勇敢坚强

朴实善良

乐于助人

结构梳理

拓展一

拓展二

拓展延伸

陶 者

[宋]梅尧臣

陶尽门前土,屋上无片瓦。

十指不沾泥,鳞鳞居大厦。

拓展一

【译文】

挖尽了门前泥土用来做瓦,可是自己屋顶上却没有一片瓦。那些十指不沾泥土的人,却住着瓦片如鱼鳞的高大的房子。

返回

拓展二

《战争与和平》是俄国作家列夫·托尔斯泰创作的长篇小说。该书主要以1812年俄国卫国战争为中心,描写了俄国人民奋起抗击侵略者的英勇场景。

返回

一、下列句子中没有错别字的一项是( )

A.海浪拍击着海岸,贱起一阵阵浪花。

B.倒楣,倒楣!天气可真厉害!

C.渔夫皱起眉,他的脸变得严肃、忧虑。

D.孩子们都还健康,没什么可报怨的。

C

随堂练习

二、写出下列句子所使用的描写方法。

A.环境描写 B.动作描写

C.心理描写 D.语言描写

A

地扫得干干净净,炉子里的火还没有熄,食具在搁板上闪闪发亮。( )

随堂练习

“没有一个人照顾她啊!”桑娜一边想一边敲了敲门。( )

桑娜用头巾裹住睡着的孩子,把他们抱回家里。( )

C

B

随堂练习

课后习题参考答案

快速默读课文,说说课文主要讲了一件什么事。

参考答案:课文讲述了在一个暴风雨之夜,渔夫的妻子桑娜在焦急地等待出海打鱼的丈夫归来的同时,也去探望了生病的邻居西蒙,却发现西蒙已经死了,桑娜将西蒙的两个孩子抱回了家。桑娜心里为收养两个孩子的事情感到忐忑不安。渔夫回来了,得知西蒙死去,非常吃惊,主动提出收养孩子,夫妻俩的想法不谋而合。

从课文中找出描写人物对话和心理活动的句子,有感情地读一读。说说从这些描写中,可以看出桑娜和渔夫是怎样的人。

参考答案:“她的心跳得很厉害,自己也不知道为什么要这样做,但是觉得非这样做不可。”这是对桑娜的心理描写,抓住关联词“非……不可……”可以体会到桑娜善良的

天性。“不知道为什么要这样做”与“但是觉得非这样做不可”看似矛盾,实际上反映了桑娜同情穷人、关心穷人的善良品质。

“嗯,你看怎么办?得把他们抱来,同死人待在一起怎么行!哦,我们,我们总能熬过去的!快去!别等他们醒来。”这是对渔夫的语言描写,一连串的话既是征求妻子的意见,

又表明了自己的观点,更体现了渔夫的粗中有细和善良。说明他与妻子桑娜一样,有着一颗甘愿自己受苦也要帮助他人的高尚的心灵。

渔家的小屋“温暖而舒适”,这样的环境描写对刻画桑娜这个人物有什么作用?找出课文中其他描写环境的句子,体会它们的作用。

参考答案:小屋的温暖舒适,不仅体现了桑娜的勤劳持家,也暗指这不只是客观环境的温暖,更是人性的温暖和一家人的善良,为穷苦的生活带来了希望之光,从而含蓄地表达了主题,赞美了桑娜夫妇善良、高尚的心灵。

如,“屋外寒风呼啸……海上正起着风暴……”“屋子里没有生炉子,又潮湿又阴冷。”一系列的环境描写层层推进,铺垫了小说情节发展的背景,为体会主人公勤劳、善良的可贵品质打下基础。

沉默中,桑娜会想些什么呢?联系课文内容,写一写桑娜的心理活动。

“是啊,是啊,”丈夫喃喃地说,“这天气真是活见鬼!可是有什么办法呢!”

两个人沉默了一阵。

参考答案:桑娜内心在做着激烈的斗争。她想:如果直接告诉丈夫吧,西蒙死了,我自作主张,把她的两个孩子抱过来了,以后的日子更艰难了,丈夫能接受吗?而且,丈夫出海辛苦一天却什么也没打到,只能庆幸“总算活着回来啦”,应该让他安静地享受家的温暖,实在没勇气开口,等等再说吧。可是,这么大的事,瞒是瞒不住的,既然直接说不行,就先试探着问问吧。

有感情地朗读课文,背诵摘抄喜欢的句子。

结合课文内容,展开想象续写《穷人》。写后和同学交流。

课后作业

第1课时

第2课时

同学们,当你穿上崭新闪亮的衣服时,当你在宴席中享受丰盛的大餐时,当你在亲人的包围中感受着无比的幸福时,你可曾想到生活在极度贫困中的穷人?

第1课时

新课导入

列夫·托尔斯泰(1828—1910),

十九世纪批判现实主义作家的杰出代表,

伟大的俄国作家。他的作品气势磅礴,

人物众多,语言质朴,心理描写细腻、

逼真,被誉为“俄国文学泰斗”。

主要作品:《战争与和平》《安娜·卡列尼娜》《复活》等。

作者简介

《穷人》一文的写作年代正是俄国历史上阶级矛盾空前激化的时期。封建农奴制一步步地崩溃瓦解,广大人民对沙皇专制的反抗斗争日趋高涨,逐渐形成了俄国资产阶级民主革命的高潮。在这个时期,贵族、资产阶级吮吸人民的血汗,生活奢华而道德堕落;广大劳动人民生活极端贫困,然而他们的道德情操却高尚淳朴。《穷人》这篇小说,真实地反映了这一历史时期劳动人民的苦难生活和他们的高尚品德。

写作背景

初读课文

朗读课文,读准字音。找出课文主要写了哪几个穷人,侧重表现的是谁?

桑娜 西蒙 渔夫

初读课文

我会写

汹

澎

湃

淋

嘿

糟

涌

嘛

熄

掀

皱

唉

勺

困

他这个人事事要强( ),性格又倔强( ),你就别勉强( )他了。

qiánɡ

jiànɡ

qiǎnɡ

初读课文

多音字

(身体)强壮高大。

忐忑,形容心神不定。心里七上八下不得安定。

形容担心祸患临头,非常害怕不安。

蜷曲而收缩。

魁梧

忐忑不安

心惊肉跳

蜷缩

初读课文

词语解释

课文围绕这些人大概讲了什么内容?根据内容理清课文层次,并给每个部分提炼小标题。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

盼夫归来

探望邻居

抱回孤儿

忐忑不安

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

渔夫回家

夫妇商量

不谋而合

朗读课文第1—11自然段,思考问题:文中没有一个“穷”字,小说为何以“穷人”为题?画出有关句子,找出关键词,展开交流。

品读课文

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

渔夫的妻子桑娜坐在火炉旁补一张破帆。屋外寒风呼啸,汹涌澎湃的海浪拍击着海岸,溅起一阵阵浪花。海上正起着风暴,外面又黑又冷,这间渔家的小屋里却温暖而舒适。地扫得干干净净,炉子里的火还没有熄,食具在搁板上闪闪发亮。挂着白色帐子的床上,五个孩子正在海风呼啸中安静地睡着。丈夫清早驾着小船出海,这时候还没有回来。桑娜听着波涛的轰鸣和狂风的怒吼,感到心惊肉跳。

又黑又冷

温暖而舒适

桑娜的家境贫穷,居住环境怎么样?从中你感受到了什么?

品读课文

对比

侧面描写,体现了桑娜的勤劳能干。

浏览课文第8—11自然段,画出桑娜抱回孩子后的心理活动,有感情地读一读。

品读课文

第2课时

桑娜用头巾裹住睡着的孩子,把他们抱回家里。她的心跳得很厉害,自己也不知道为什么要这样做,但是觉得非这样做不可。她把这两个熟睡的孩子放在床上,让他们同自己的孩子睡在一起,又连忙把帐子拉好。

裹

抱

放

拉

桑娜的动作干脆利落,反应了她同情穷人、关心穷人的善良品质。

品读课文

桑娜脸色苍白,神情激动。她忐忑不安地想:“他会说什么呢?这是闹着玩的吗?自己的五个孩子已经够他受的了……是他来啦?……不,还没来!……为什么把他们抱过来啊?……他会揍我的!那也活该,我自作自受……嗯,揍我一顿也好!”

品读课文

忐忑不安

心里上上下下,极为不安。

品读课文

桑娜脸色苍白,神情激动。她忐忑不安地想:“他会说什么呢?这是闹着玩的吗?自己的五个孩子已经够他受的了……是他来啦?……不,还没来!……为什么把他们抱过来啊?……他会揍我的!那也活该,我自作自受……嗯,揍我一顿也好!”

“不,没有人!天啊,我为什么要这样做?……如今叫我怎么对他说呢?……”桑娜沉思着,久久地坐在床前。

6个问号,4个感叹号,7个省略号,将她复杂的内心、担忧表现得淋漓尽致。

品读课文

我会读

桑娜脸色苍白,神情激动。她忐忑不安地想: “他会说什么呢?这是闹着玩的吗?自己的五个孩子已经够他受的了……是他来啦?……不,还没来!……为什么把他们抱过来啊?……他会揍我的!那也活该,我自作自受……嗯,揍我一顿也好!”

“不,没有人!天啊,我为什么要这样做?……如今叫我怎么对他说呢?……”桑娜沉思着,久久地坐在床前。

作者为什么要详细地刻画桑娜抱回孩子后的心理活动,甚至还写了她责备自己的想法,这样不会有损桑娜高尚的形象吗?

这样的心理实际上更让人觉得桑娜的想打真实可信。正因为桑拿虽然一度后悔自责,最终却情愿挨揍也要收养两个孩子,反而让人觉得她的形象更加高大。

品读课文

品读课文

同桌分角色读第12—27自然段,边读边思考,渔夫的形象特点是什么样的?

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

品读课文

“糟糕,真糟糕!什么也没有打到,还把网给撕破了。倒霉,倒霉!天气可真厉害!……”

“是啊,是啊……”

“你怎么啦?不愿意吗?你怎么啦,桑娜?”

心直口快、性格豪爽

“嗯,你看怎么办?得把他们抱来,同死人待在一起怎么行!哦,我们,我们总能熬过去的!快去!别等他们醒来。”

品读课文

这一串话在征求妻子的意见,也是在表达自己的观点。

粗中有细、善良

为了抚养邻居的孩子,做好了付出更多辛劳的准备。

品读课文

同桌合作,再读第21—27自然段中他们的对话,自主圈画体现桑娜内心纠结、欲言又止的语句。

回顾描写屋外环境的句子,再读一读故事的结尾,说说可以看出渔夫和桑娜是怎样的人,这里的环境描写又有什么作用。

品读课文

屋外寒风呼啸,汹涌澎湃的海浪拍击着海岸,溅起一阵阵浪花。海上正起着风暴,外面又黑又冷,这间渔家的小屋里却温暖而舒适。

烘托作用

屋外寒风呼啸

屋内温暖而舒适

体现了桑娜勤劳持家,也体现了人情的温暖和一家人的善良。

“你瞧,他们在这里啦。”桑娜拉开了帐子。

桑娜的这句话应该用什么语气来读呢?

激动、兴奋、安慰

我来试着读一读。

品读课文

学完这篇课文,你认为桑娜和渔夫是穷人吗?请用下面的句式说一说你的理解。

穷人虽然很穷,但它们拥有( )。

品读课文

穷人

桑娜

等待渔夫

探望西蒙

抱回孩子

勤劳善良

渔夫

侥幸回来

会熬过去

勇敢坚强

朴实善良

乐于助人

结构梳理

拓展一

拓展二

拓展延伸

陶 者

[宋]梅尧臣

陶尽门前土,屋上无片瓦。

十指不沾泥,鳞鳞居大厦。

拓展一

【译文】

挖尽了门前泥土用来做瓦,可是自己屋顶上却没有一片瓦。那些十指不沾泥土的人,却住着瓦片如鱼鳞的高大的房子。

返回

拓展二

《战争与和平》是俄国作家列夫·托尔斯泰创作的长篇小说。该书主要以1812年俄国卫国战争为中心,描写了俄国人民奋起抗击侵略者的英勇场景。

返回

一、下列句子中没有错别字的一项是( )

A.海浪拍击着海岸,贱起一阵阵浪花。

B.倒楣,倒楣!天气可真厉害!

C.渔夫皱起眉,他的脸变得严肃、忧虑。

D.孩子们都还健康,没什么可报怨的。

C

随堂练习

二、写出下列句子所使用的描写方法。

A.环境描写 B.动作描写

C.心理描写 D.语言描写

A

地扫得干干净净,炉子里的火还没有熄,食具在搁板上闪闪发亮。( )

随堂练习

“没有一个人照顾她啊!”桑娜一边想一边敲了敲门。( )

桑娜用头巾裹住睡着的孩子,把他们抱回家里。( )

C

B

随堂练习

课后习题参考答案

快速默读课文,说说课文主要讲了一件什么事。

参考答案:课文讲述了在一个暴风雨之夜,渔夫的妻子桑娜在焦急地等待出海打鱼的丈夫归来的同时,也去探望了生病的邻居西蒙,却发现西蒙已经死了,桑娜将西蒙的两个孩子抱回了家。桑娜心里为收养两个孩子的事情感到忐忑不安。渔夫回来了,得知西蒙死去,非常吃惊,主动提出收养孩子,夫妻俩的想法不谋而合。

从课文中找出描写人物对话和心理活动的句子,有感情地读一读。说说从这些描写中,可以看出桑娜和渔夫是怎样的人。

参考答案:“她的心跳得很厉害,自己也不知道为什么要这样做,但是觉得非这样做不可。”这是对桑娜的心理描写,抓住关联词“非……不可……”可以体会到桑娜善良的

天性。“不知道为什么要这样做”与“但是觉得非这样做不可”看似矛盾,实际上反映了桑娜同情穷人、关心穷人的善良品质。

“嗯,你看怎么办?得把他们抱来,同死人待在一起怎么行!哦,我们,我们总能熬过去的!快去!别等他们醒来。”这是对渔夫的语言描写,一连串的话既是征求妻子的意见,

又表明了自己的观点,更体现了渔夫的粗中有细和善良。说明他与妻子桑娜一样,有着一颗甘愿自己受苦也要帮助他人的高尚的心灵。

渔家的小屋“温暖而舒适”,这样的环境描写对刻画桑娜这个人物有什么作用?找出课文中其他描写环境的句子,体会它们的作用。

参考答案:小屋的温暖舒适,不仅体现了桑娜的勤劳持家,也暗指这不只是客观环境的温暖,更是人性的温暖和一家人的善良,为穷苦的生活带来了希望之光,从而含蓄地表达了主题,赞美了桑娜夫妇善良、高尚的心灵。

如,“屋外寒风呼啸……海上正起着风暴……”“屋子里没有生炉子,又潮湿又阴冷。”一系列的环境描写层层推进,铺垫了小说情节发展的背景,为体会主人公勤劳、善良的可贵品质打下基础。

沉默中,桑娜会想些什么呢?联系课文内容,写一写桑娜的心理活动。

“是啊,是啊,”丈夫喃喃地说,“这天气真是活见鬼!可是有什么办法呢!”

两个人沉默了一阵。

参考答案:桑娜内心在做着激烈的斗争。她想:如果直接告诉丈夫吧,西蒙死了,我自作主张,把她的两个孩子抱过来了,以后的日子更艰难了,丈夫能接受吗?而且,丈夫出海辛苦一天却什么也没打到,只能庆幸“总算活着回来啦”,应该让他安静地享受家的温暖,实在没勇气开口,等等再说吧。可是,这么大的事,瞒是瞒不住的,既然直接说不行,就先试探着问问吧。

有感情地朗读课文,背诵摘抄喜欢的句子。

结合课文内容,展开想象续写《穷人》。写后和同学交流。

课后作业

同课章节目录

- 第一单元

- 1 草原

- 2 丁香结

- 3 古诗词三首

- 4* 花之歌

- 习作:变形记

- 语文园地

- 第二单元

- 5 七律·长征

- 6 狼牙山五壮士

- 7 开国大典

- 8* 灯光

- 口语交际:演讲

- 习作:多彩的活动

- 语文园地

- 第三单元

- 9 竹节人

- 10 宇宙生命之谜

- 11* 故宫博物院

- 1习作:____让生活更美好

- 语文园地

- 第四单元

- 12 桥

- 13 穷人

- 14* 在柏林

- 口语交际:请你支持我

- 习作:笔尖流出的故事

- 语文园地四

- 快乐读书吧:笑与泪,经历与成长

- 第五单元

- 15 夏天里的成长

- 16 盼

- 习作例文

- 习作:围绕中心意思写

- 第六单元

- 17 古诗三首

- 18 只有一个地球

- 19* 青山不老

- 20* 三黑和土地

- 口语交际:意见不同怎么办

- 习作:学写倡议书

- 语文园地

- 第七单元

- 21 文言文二则

- 22 月光曲

- 23* 京剧趣谈

- 口语交际:聊聊书法

- 习作:我的拿手好戏

- 语文园地

- 第八单元

- 24 少年闰土

- 25 好的故事

- 26* 我的伯父鲁迅先生

- 27* 有的人——纪念鲁迅有感

- 习作:有你,真好

- 语文园地