七年级生物上册第一单元生物和生物圈 单元检测题(含解析)

文档属性

| 名称 | 七年级生物上册第一单元生物和生物圈 单元检测题(含解析) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 696.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2020-09-21 17:38:46 | ||

图片预览

文档简介

?

七年级生物上册第一单元能力分层检测卷

一、选择题(每小题只有一个选项合题意,每小题2分,共40分)

1.下列各项中,不属于生物的是(

)

A.人

B.蘑菇

C.青蛙

D.电脑病毒

2.下列关于科学观察的叙述,不正确的是(

)

A.要有明确的目的

B.只用眼进行

C.要全面、细致

D.要记录真实情况

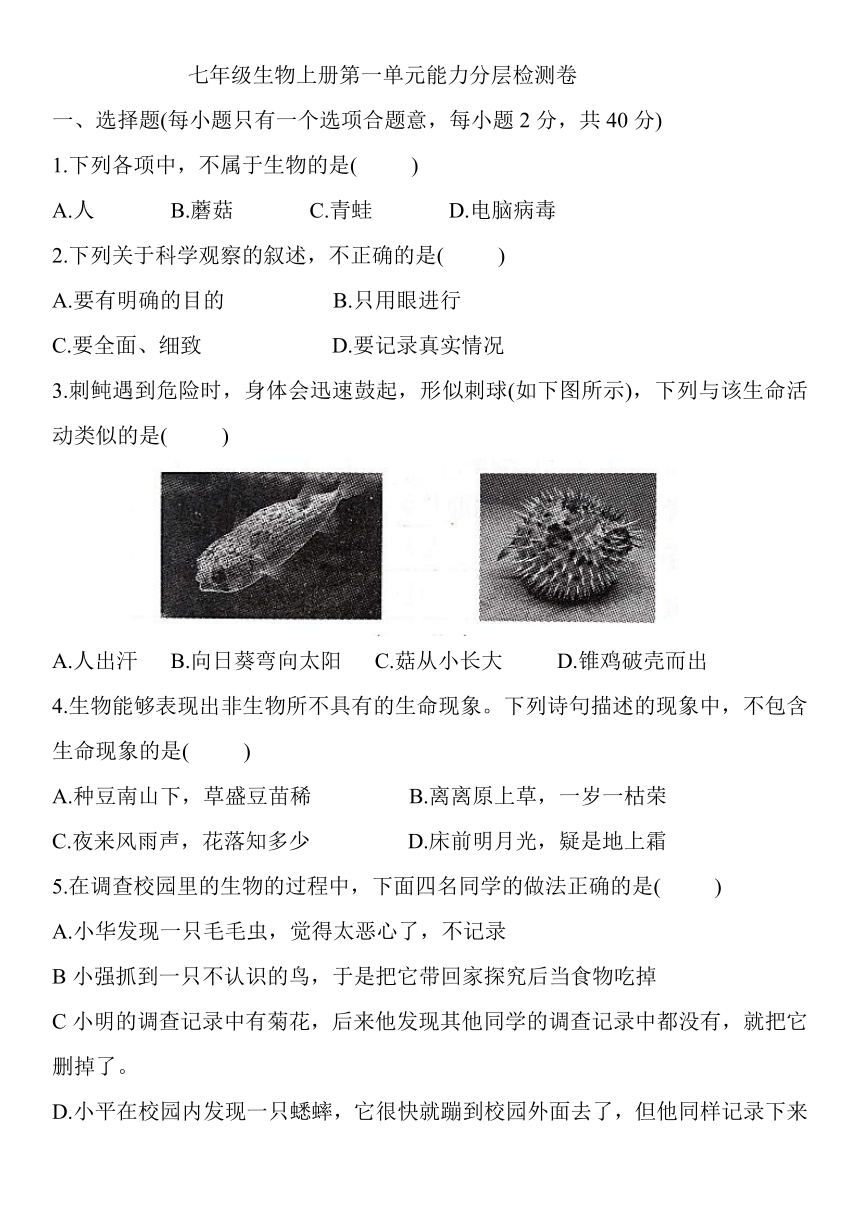

3.刺鲀遇到危险时,身体会迅速鼓起,形似刺球(如下图所示),下列与该生命活动类似的是(

)

A.人出汗

B.向日葵弯向太阳

C.菇从小长大

D.锥鸡破壳而出

4.生物能够表现出非生物所不具有的生命现象。下列诗句描述的现象中,不包含生命现象的是(

)

A.种豆南山下,草盛豆苗稀

B.离离原上草,一岁一枯荣

C.夜来风雨声,花落知多少

D.床前明月光,疑是地上霜

5.在调查校园里的生物的过程中,下面四名同学的做法正确的是(

)

A.小华发现一只毛毛虫,觉得太恶心了,不记录

B小强抓到一只不认识的鸟,于是把它带回家探究后当食物吃掉

C小明的调查记录中有菊花,后来他发现其他同学的调查记录中都没有,就把它删掉了。

D.小平在校园内发现一只蟋蟀,它很快就蹦到校园外面去了,但他同样记录下来

6.某小组将调查到的生物归为三类,一类是水稻、松、菊花和肾蕨,另一类是鸡、鸭、猪、猴、卿鱼、蚊子、珊瑚、蚯蚓,最后一类是蘑菇和木耳,他们是按照什么依据归类的?(

)

A.按照生物的形态结构特点

B按照生物的用途

C.按照生物的数量

D.按照生物的生活环境

7.叶圣陶先生曾这样描述爬山虎:“那些叶子铺在墙上那么均匀,没有重叠起来的,也不留一点儿空隙。"从生物学角度分析,这种现象体现了哪一种非生物因素对生物的影响?(

)

A.阳光

B.温度

C.空气

D.水分

8.凝练隽水的古诗词不仅寄托了人们的情思,还蕴含着一定的生物学知识下列诗句没有反映生物因素对生物影响的是(

)

A.雨露滋润禾苗壮

B.草盛豆苗稀

C.仓充鼠雀喜

D.草尽兔狐愁

9.科学探究是生物学研究的重要方法,也是我们学习生物的方法之一。在科学探究一般过程的六个环节中,探究成功的关键是(

)

A.制订出恰当的科学探究计划

B提出有研究价值的问题

C.作出符合科学事实的假设

D.购买所需要的材料用具

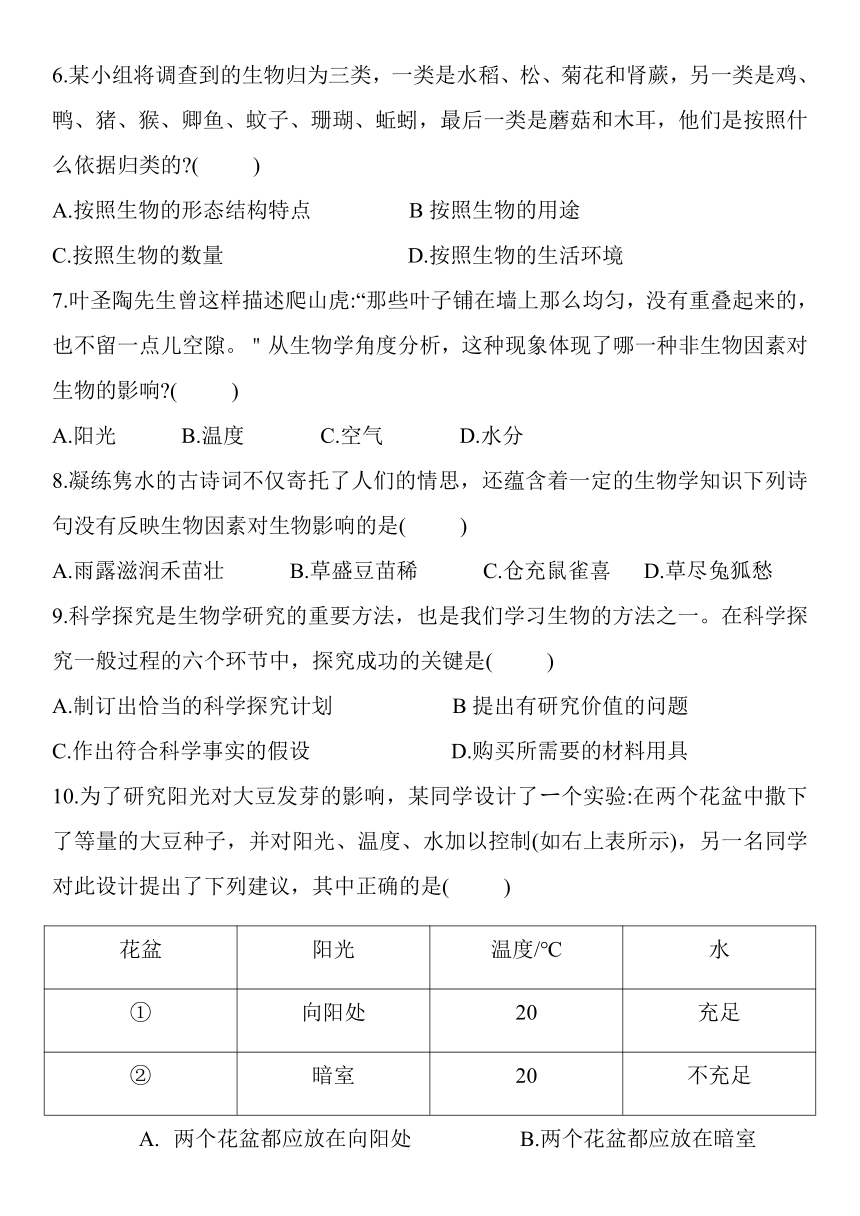

10.为了研究阳光对大豆发芽的影响,某同学设计了ー个实验:在两个花盆中撒下了等量的大豆种子,并对阳光、温度、水加以控制(如右上表所示),另一名同学对此设计提出了下列建议,其中正确的是(

)

花盆

阳光

温度/℃

水

①

向阳处

20

充足

②

暗室

20

不充足

两个花盆都应放在向阳处

B.两个花盆都应放在暗室

C.两个花盆都应保持水分充足

D.两个花盆的温度都应维持在0℃

11.下列关于生物与环境的关系的说法,正确的是(

)

A.生物的生活环境是指影响生物生活的所有非生物因素

B.现存的每一种生物都有着与其生活环境相适应的形态结构、生理特征或行为方式

C.“千里之堤,溃于蚁穴”体现了环境对生物的影响

D.同种生物的个体之间只有合作关系

12.变色龙的体色能够随环境的改变而变化,竹节虫酷似竹节,这些都有利于它们保护自己。这体现了(

)

A.环境改变生物

B环境依赖生物

C.生物改变环境

D.生物适应环境

13.下列说法,能说明生物影响环境的是(

)

A.蚯蚓使板结的土壤变得疏松

B.竹外桃花三两枝,春江水吸鸭先知

C.鱼儿离不开水

D.人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开

14.在同一个生态系统中,下列生物之间属于竞争关系的是(

)

A.青草与山羊

B.害虫与青蛙

C.水稻与稗草

D.螳螂与蝉

15.地球上最大的生态系统是(

)

A.森林生态系统

B.生物圈

C.海洋生态系统

D.城市生态系统

16.下列可以看成一个生态系统的是(

)

A.池塘中所有的鱼

B.池塘中的水

C.池塘中所有的植物

D.一个池塘

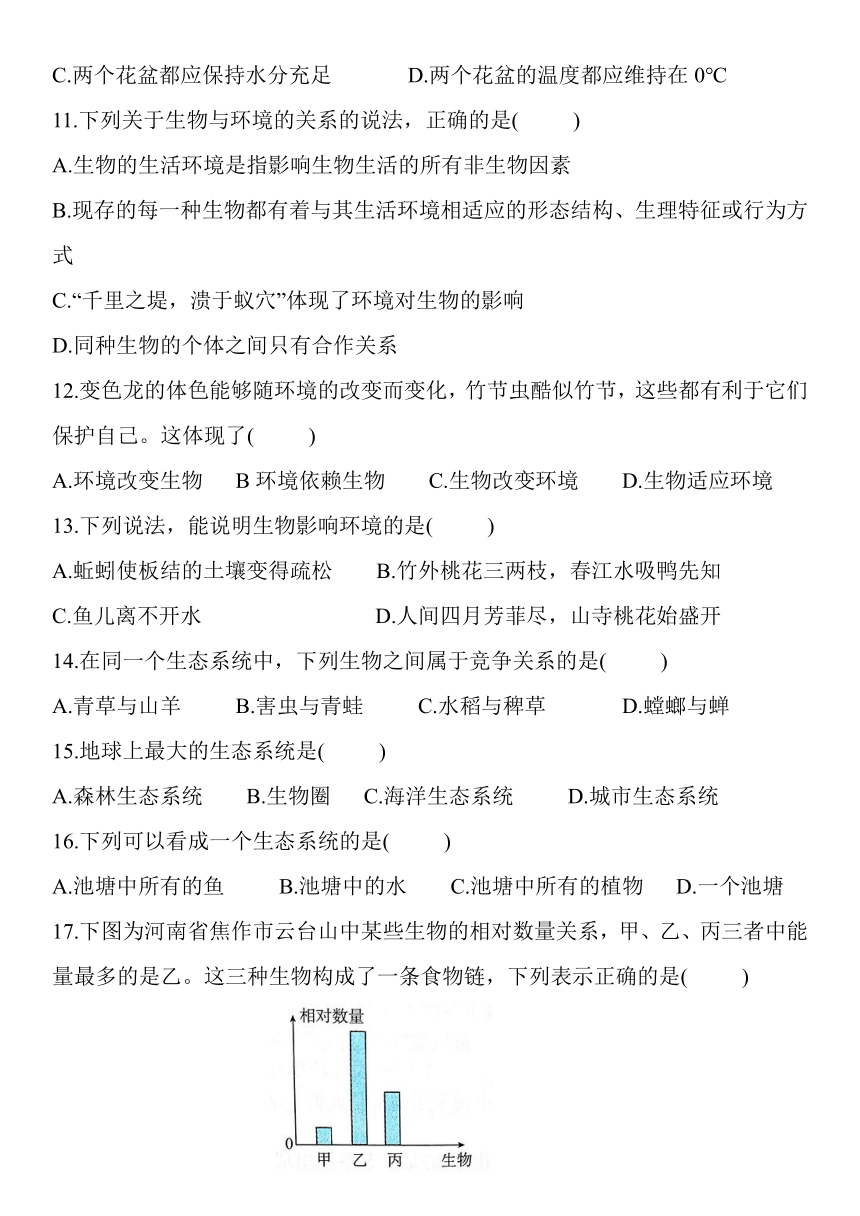

17.下图为河南省焦作市云台山中某些生物的相对数量关系,甲、乙、丙三者中能量最多的是乙。这三种生物构成了一条食物链,下列表示正确的是(

)

A.甲→乙→丙

B.乙→丙→甲

C.丙→乙→甲

D.甲→丙→乙

18.我国的科技飞速发展,使人类能上天入地。下列各项中,不属于生物圈范围的是(

)

A.月球的表面

B.黄河底部的淤泥

C.鸟儿飞过的天空

D.珠穆朗玛峰峰顶

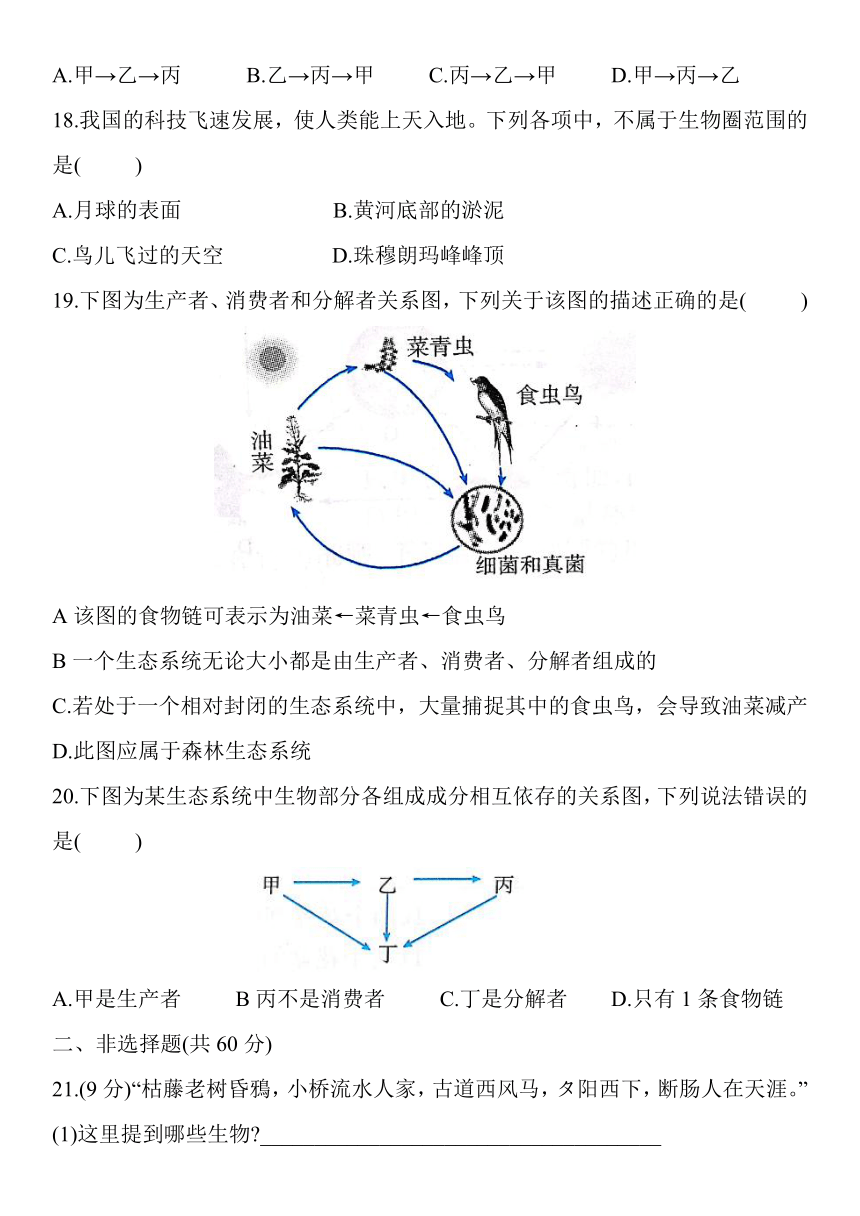

19.下图为生产者、消费者和分解者关系图,下列关于该图的描述正确的是(

)

A该图的食物链可表示为油菜←菜青虫←食虫鸟

B一个生态系统无论大小都是由生产者、消费者、分解者组成的

C.若处于一个相对封闭的生态系统中,大量捕捉其中的食虫鸟,会导致油菜减产

D.此图应属于森林生态系统

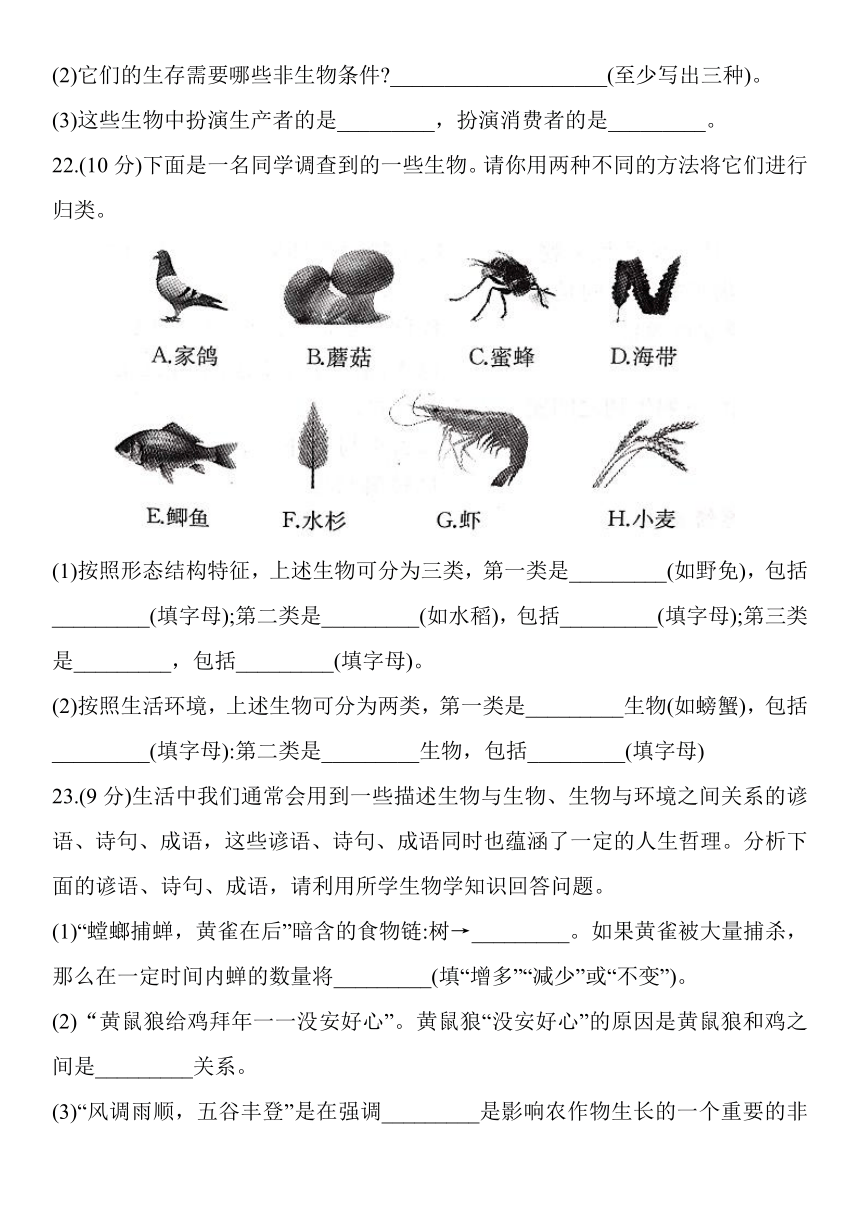

20.下图为某生态系统中生物部分各组成成分相互依存的关系图,下列说法错误的是(

)

A.甲是生产者

B丙不是消费者

C.丁是分解者

D.只有1条食物链

二、非选择题(共60分)

21.(9分)“枯藤老树昏鴉,小桥流水人家,古道西风马,タ阳西下,断肠人在天涯。”

(1)这里提到哪些生物?_____________________________________

(2)它们的生存需要哪些非生物条件?____________________(至少写出三种)。

(3)这些生物中扮演生产者的是_________,扮演消费者的是_________。

22.(10分)下面是一名同学调查到的一些生物。请你用两种不同的方法将它们进行归类。

(1)按照形态结构特征,上述生物可分为三类,第一类是_________(如野免),包括

_________(填字母);第二类是_________(如水稻),包括_________(填字母);第三类是_________,包括_________(填字母)。

(2)按照生活环境,上述生物可分为两类,第一类是_________生物(如螃蟹),包括

_________(填字母):第二类是_________生物,包括_________(填字母)

23.(9分)生活中我们通常会用到一些描述生物与生物、生物与环境之间关系的谚语、诗句、成语,这些谚语、诗句、成语同时也蕴涵了一定的人生哲理。分析下面的谚语、诗句、成语,请利用所学生物学知识回答问题。

(1)“螳螂捕蝉,黄雀在后”暗含的食物链:树→_________。如果黄雀被大量捕杀,那么在一定时间内蝉的数量将_________(填“增多”“减少”或“不变”)。

(2)“黄鼠狼给鸡拜年一一没安好心”。黄鼠狼“没安好心”的原因是黄鼠狼和鸡之间是_________关系。

(3)“风调雨顺,五谷丰登”是在强调_________是影响农作物生长的一个重要的非生物因素。

(4)“物以类聚,人以群分。”在自然界中很多生物都是成群生活在一起,组成一个大“家庭”,它们之间通过_________,维持群体生活。

(5)”“落红不是无情物,化作春泥更护花”说的是生态系统组成成分中的_________

能够将花瓣中的有机物转变成无机物并供植物重新利用。

(6)“沧海桑田”是指_________生态系统与农田生态系统之间的相互转变,其比喻世事变化很大。

24.(10分)下图表示某生态系统的组成成分之间的关系,据图回答下列问题。

(1)从生态系统的组成成分看A属于_________部分,G属于_________部分的

_________者。

(2)该生态系统中有_________条食物链,请写出较短的一条食物链:__________

___________________________(用字母和箭头表示)。

(3)在该生态系统中,含有能量最多的是_________(用字母表示)。如果土壤受到重金属铅的污染,经过一段时间后,体内积累铅最多的生物是_________(用字母表示)。

(4)该生态系统中,C与D之间的关系属于_________关系。通常情况下,各种生物的数量和所占的比例能维持相对稳定的状态,这说明了什么?

25.(12分)下图为草原生态系统的食物网简图,据图回答下列问题。

(1)图中所有生物若要构成一个完整的生态系统,缺少_______部分和________者。

(2)从总体上看,植物的数量总是比食草动物_________,食草动物的数量总是比食肉动物_________。

(3)从图中可以看出,生产者与消费者之间是_________的关系,这样就形成了

_________。本图中有_________条食物链,它们相互关联,形成_________。

(4)此图中最长的一条食物链可表示为____________________________________

__________________________________________________________________。

(5)如果大量捕杀狐,那么鹰的数量在一定时间内将_________(填“増加”“减少”或“不变”)。

(6)在该生态系统中,与鼠有直接关系的生物是_________,与鼠有间接关系的生物是__________________。

26.(10分)鼠妇,又称潮虫、西瓜虫(如下图所示),它们经常躲在阴暗、潮湿的地方,如石块的下面、花盆的底部,以及放置擦地墩布的角落。当人们移开花盆、搬开石块或挪开墩布后,鼠妇就会很快地爬到其他隐蔽的地方去。这是光在影响它们的生活吗?

现在提供鼠妇10只、硬纸盒、湿泥土、记录本、计时器、手电简、黒纸板、玻璃板等实验材料,请你设计一个探究光照是否影响鼠妇分布的实验。

(1)实验假设:_____________________________________。

(2)实验步骤:

①在硬纸盒内铺一层湿泥土,左半侧盖上黒纸板,右半侧________________,并将硬纸盒置于手电简的光照之下。

②在硬纸盒的中间位置放入10只鼠妇,一段时间后观察________________,并做好记录。

(3)实验结束后,应将全部鼠妇放回________________。

(4)进行生物研究除了本题涉及的实验法以外,还有其他许多方法,如__________

(填写一种即可)等。

参考答案

1D解析:人、和青都能呼吸、需要界,能排出体内产生的义、能对外界激作出反应,能生长和,有传和文异的料、所以都于生物;电脑璃春不具有生物的基本特,不属于生物。

2B解析:学察有明确的观日的;要全面、加致和实事求是:可以用内观察,但在必要时需大镜、显微、录音机、录像机仪器和工具进行观察。

3B解析:遇到险时,身体会鼓起、体现了生物能对外界作出反应的征。人出汗,体现了生物能排出体内产生的成物的特向日基す向太阳,体现了生物能对外界制激作出反应的征;菇从小长大,体现了生物能生长的料征;鸡破而出,体现了生物能繁殖的特征。

4D解析:”种立南山下,草正苗”体现了生物的生长和繁殖现象、A项正确;“高高原上草,一罗一枯荣”体现了生物的生长和繁殖现象、B项正确:“花落知多少”体现了生物的新代谢现,C项正确;“床前明月光,疑是地上霜”是自然现,不是生命现象,D项错误。

5.D解析:调查过程中认真观察,如实记录,不可凭个人的好取含。调查时不要损仿植物和仿害动物,不能破坏生物的生活环境。

6.A解析:水、松、菊花和于植物;鸡、鸭、猪、猴、鲫鱼、蚊子、珊瑚虫、属于动物:和木耳属于其他生物。可见,他们是按照生物的形态构特点进行归类的。

7、A解析:“那些叶子铺在培上那么均匀,没有重叠起来的,也不留一点儿空隙”、的是克分接受阳光,体现了阳光对生物的响象。

8A解析:“而词禾苗壮”反映了非生物因素水分対禾苗的影响;“草盛苗”反映了生物因素草对立苗的影响;“仓克鼠喜”反映了生物素根食作物对老鼠和麻的影响:“草尽兔”反映了生物因素草对兔子和狐狸的影响。

9.A解析:科学探究的基本环节是提出问题→作出似设→制订计划→实施计划→得出结论→表达和交流。其中能够提出有研究价值的问題,并作出料合科学事实的设是探究成功的前提;制订出恰当的科学探究计划,则是探究成功的关健。

10.C解析;试实脸探究的是旧光对大发的影购,则阳光是变量,根据单一变量原则,除此条件不同外,其他件应完全相同且优,所以两个花盆部应保持水分充足。

11.B解析

A

×

生物的生活环境不仅是指非生物四素,还包括响生物生活的各种生物因素。

B

√

现存的每一种生物,都具有与其生活环境相适应的形态结构、生理特征或行为方式,否则就会被环境淘汰而无法生存

C

×

“千里之堤,潰于奴穴”体现了生物对环境的影响

D

×

同种生物的个体之间既有斗争关系又有合作互助关系

12.D解析:生物都依赖一定的环境而生存。变色龙的体色随环境的改变而变化,竹节虫酷似竹节,日的都是更好地保护自己,体现了生物对环境的适应。

13.A解析

A

√

蚯蚓的活动使土壤变得疏松,是生物对环境的影响

B

×

春天,天气变暖,竹林外桃花开,江水变暖,有利于鸭子在水中游泳和觅食,体现了环境对生物的影响。

C

×

鱼儿必须生活在水中,离开水就会死亡,体现了环境对生物的影响。

D

×

随着海拔的升高,气温逐渐降低,因此山上的温度比山下低,山上的桃花比山下的发育慢,开花晚,体现了环境对生物的影响

C解析:“青草与山羊”“害虫与青蛙”“螳螂与蝉”都属于捕食关系;“水稻与稗草”相互争夺阳光、水分和无机盐等,因此属于竟争关系。

15.B

16.D解析:生态系统包括生物部分和非生物部分,池塘中所有的鱼和池塘中所有的植物都只是生物部分的一部分,池塘中的水只是非生物部分的一部分,只有D项可以看成一个生态系统。

17.B解析:生态系统中能量流动的特点是沿着食物链逐级递减,因此在食物链中营养越高,含有的能量就越少,数量也越少。题图中相对数量从多到少依次是乙、丙、甲,国此,这三种生物构成的食物链可表示为乙→丙→甲。

18.A解析:生物圈的范国包括大气圈的底部、水图的大部和岩石的表面。月球的表面不属于生物图的范国,B、C、D三项均属于生物图的范围。

19.C解析:食物链的起点是生产者,终点是最高级别的消费者,中间用箭头连接,箭头指向捕食者,因此该图的食物链可表示为油菜→菜青虫→食虫乌,A项错误;生态系统包括非生物部分和生物部分,所以一个生态系统,无论大小都是由非生物部分和生产者、消货者、分解者组成的,B项错误;若处于一个相对封用的生态系统中,大量捕提其中的食虫乌,会导致菜青虫增多,如果菜青虫增多,则会使油菜战产,C项正确;此国应属于农生态系统,D项错误。

20.解析:生产者主要指绿色植物,能够通过光合作制造有机物,不仅供给自身所言,也为生态系统中的其他生物提供物质和能量,所以甲是生产者,A项正确;消费者,主要指各种动物,直接或间接地以植物为食,所以两是消费者,B项错误;分解者是指细和真等,它们能将动植物遺体、物中的有机物分解成无机物,供植物重新利用,所以丁是分解者,C项正确;食物链是山于各种生物之间吃与被吃的关系而形成的链状结构,接照起点是生产者,依次是初级消货者,次级消货者…终点是最高级别的消者的次序可知,该图中只有1条食物链,即甲→乙→丙,D项正确。

21.(1)老树、乌鸦、马、人

(2)阳光、空气、水分等

老树乌鸦、马、人

22.(1)动物

A、C、E、G

植物

D、F、H

其他生物

B

(2)水生

D、E、G

陆生

A、B、C、F、H

解析;(1)接照形态结构特征,可生物分为植物、动物和其他生物,题田中的家、蜜、鱼、属于动物;海带、水杉和小麦属于植物;藤据属于其他生物。(2)接照生活环境,可将生物分为陆生生物和水生生物。题田中的海带、鱼、虾是水生生物;家、藤、蜂、水杉、小麦为陆生生物

23.(1)蝉→螂→黄雀减少

捕食

(3)水分(或水、雨水)

(4)分工合作

(5)分解者(或细菌、真菌等)

(6)海洋

解析:(1)食物链是不同生物之间由于吃与被吃的关系形成的链状构,以生产者开头。“捕,黄崔在后”暗含的食物链是树→→?黄。黄被大量捕后,螂失去天敌的拉制数量会增多,则螳吃的量也会随之增多,所以的数量将会减少。(2)黄鼠狼以鸡为食,二者之间是捕食关系。(3)“风调而顺,五谷丰叠”主要指的是水分对农作物生长的影响。(4)同种生物之间既有互助,又有斗争。社会性群聚生活的生物为了更好地生存,在群体内部既有分工又有合作。(5)营生生活的细、真等能将动植物遗体、遺物中的有机物分解成简单的无机物,归还到无机环境中,属于生态系统中的分解者6)“沧海桑回”的含义是大海变成桑回,桑田变成大海。大海代表海洋生态系统,桑田代表农田生态系统。

24.(1)非生物生物分解

(2)两

F→E→D

(3)F

D

(4)抽食生态系统具有一定的自动调节能力解析:(1)生态系统由阳光、空气、土壤等非生物部分和生物部分组成。生物G能将动植物体、遗物中的有机物分解为无机物,供给植物重新利用,属于生物部分中的分解者。(2)生态系统中,生物与生物之间由于吃与被吃的关系形成食物链,生物G作为分解者不属于食物链的成成分;题图中食物链有FーB-C-D.FE-D,后者较短。(3)生态系统中,物质和能量沿着食物链和食物网流动,在流动过程中,能量逐级递减;有毒物质(如铅)在生物体内无法降解和排出,会沿着食物链迳漸积累。所以,该生态系统中,含有能量最多的是F,体内积累铅最多的是D。(4)图中D以C为食,两者之间是捕食关系;通常情况下,生态系统中各种生物的数量和所占的比倒能保持相对稳定的状态,这说明生态系统具有一定的自动调节能力。

25.(1)非生物分解

(2)多。多

(3)吃与被吃

食物链

5

食物网

(4)草→鼠→蛇→鹰

(5)增加

(6)草、蛇、狐、鹰

兔

解析:(1)生态系山生物部分和非生物部分组成,题图中的生物包括草、免、鼠、狐、蛇和鹰,其中,草是生产者免、亂、、蛇和是消费者,要构成完整的生态系统,还映少分解者和非生物部分。(2)能量在沿食物链和食物网流动的过程中是级减少的,生物数量也是级减少的,故植物的数量最多,食草动物数量次之,食内动物最少。(3)生产者与消费者之间通过吃与被吃的关系形成食物链。题图中生物可形成5条食物链,草→鼠→蛇→鹰,草→鼠→鹰,草→鼠→狐,草→兔→狐,草→兔→鹰,这些食物链相互关联,构成了食物网。(4)最长的食物链是草→一蛇一鹰。(5)如果大量捕杀,兔和鼠会由于天敌减少而数量增加,鹰在一定时间内会因为食物增多而数量増加。(6)影响生物生活的生物因素中,能够形成直接食物关系的为直接关系,没有直接食物关系的为间接关系。与沉有直接关系的生物是草、蛇、孤、鹰,与鼠有司接关系的生物是兔。

26.(1)光是影响鼠妇分布的环境因素

(2)①盖上玻璃板

②鼠妇的分布情况

(3)适宜它们生活的自然环境中

(4)观察法、调查法、比较法、文献法(任意填写一种即可)解析:(1)探究实验的基本步骤包括提出问题、作出假设、制订计划、实施计划、得出结论、表达和交流等。能够提出有研究价值的问题,并作出符合科学事实的设是探究成功的前提。根据题千中问题可作出的设为光是影响妇分布的环境因素。(2)①实验要研究光是否是影响妇生活的因素,所以设计的对照实验的变量应该是光。实验中硬纸盒的左半侧用黑纸板遮益,形成无光的环境,右半应该用玻板盖,形成有光的环境,这样形成对照实验。②把鼠妇放入硬纸盒的中间位置,时间后观察硬纸盒左右两侧的鼠妇数量,做好记录并分析如喜欢什么样的环境。(3)人和生物都是大自然中的

一员,应该和谐相处,做完实验,应将鼠妇放回适宜它们生活的自然环境中。(4)在生物学探究过程中可采用的方法很多,如观察法、实验法、比较法、调查法等。实际工作中,往往需要多种方法并用。

七年级生物上册第一单元能力分层检测卷

一、选择题(每小题只有一个选项合题意,每小题2分,共40分)

1.下列各项中,不属于生物的是(

)

A.人

B.蘑菇

C.青蛙

D.电脑病毒

2.下列关于科学观察的叙述,不正确的是(

)

A.要有明确的目的

B.只用眼进行

C.要全面、细致

D.要记录真实情况

3.刺鲀遇到危险时,身体会迅速鼓起,形似刺球(如下图所示),下列与该生命活动类似的是(

)

A.人出汗

B.向日葵弯向太阳

C.菇从小长大

D.锥鸡破壳而出

4.生物能够表现出非生物所不具有的生命现象。下列诗句描述的现象中,不包含生命现象的是(

)

A.种豆南山下,草盛豆苗稀

B.离离原上草,一岁一枯荣

C.夜来风雨声,花落知多少

D.床前明月光,疑是地上霜

5.在调查校园里的生物的过程中,下面四名同学的做法正确的是(

)

A.小华发现一只毛毛虫,觉得太恶心了,不记录

B小强抓到一只不认识的鸟,于是把它带回家探究后当食物吃掉

C小明的调查记录中有菊花,后来他发现其他同学的调查记录中都没有,就把它删掉了。

D.小平在校园内发现一只蟋蟀,它很快就蹦到校园外面去了,但他同样记录下来

6.某小组将调查到的生物归为三类,一类是水稻、松、菊花和肾蕨,另一类是鸡、鸭、猪、猴、卿鱼、蚊子、珊瑚、蚯蚓,最后一类是蘑菇和木耳,他们是按照什么依据归类的?(

)

A.按照生物的形态结构特点

B按照生物的用途

C.按照生物的数量

D.按照生物的生活环境

7.叶圣陶先生曾这样描述爬山虎:“那些叶子铺在墙上那么均匀,没有重叠起来的,也不留一点儿空隙。"从生物学角度分析,这种现象体现了哪一种非生物因素对生物的影响?(

)

A.阳光

B.温度

C.空气

D.水分

8.凝练隽水的古诗词不仅寄托了人们的情思,还蕴含着一定的生物学知识下列诗句没有反映生物因素对生物影响的是(

)

A.雨露滋润禾苗壮

B.草盛豆苗稀

C.仓充鼠雀喜

D.草尽兔狐愁

9.科学探究是生物学研究的重要方法,也是我们学习生物的方法之一。在科学探究一般过程的六个环节中,探究成功的关键是(

)

A.制订出恰当的科学探究计划

B提出有研究价值的问题

C.作出符合科学事实的假设

D.购买所需要的材料用具

10.为了研究阳光对大豆发芽的影响,某同学设计了ー个实验:在两个花盆中撒下了等量的大豆种子,并对阳光、温度、水加以控制(如右上表所示),另一名同学对此设计提出了下列建议,其中正确的是(

)

花盆

阳光

温度/℃

水

①

向阳处

20

充足

②

暗室

20

不充足

两个花盆都应放在向阳处

B.两个花盆都应放在暗室

C.两个花盆都应保持水分充足

D.两个花盆的温度都应维持在0℃

11.下列关于生物与环境的关系的说法,正确的是(

)

A.生物的生活环境是指影响生物生活的所有非生物因素

B.现存的每一种生物都有着与其生活环境相适应的形态结构、生理特征或行为方式

C.“千里之堤,溃于蚁穴”体现了环境对生物的影响

D.同种生物的个体之间只有合作关系

12.变色龙的体色能够随环境的改变而变化,竹节虫酷似竹节,这些都有利于它们保护自己。这体现了(

)

A.环境改变生物

B环境依赖生物

C.生物改变环境

D.生物适应环境

13.下列说法,能说明生物影响环境的是(

)

A.蚯蚓使板结的土壤变得疏松

B.竹外桃花三两枝,春江水吸鸭先知

C.鱼儿离不开水

D.人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开

14.在同一个生态系统中,下列生物之间属于竞争关系的是(

)

A.青草与山羊

B.害虫与青蛙

C.水稻与稗草

D.螳螂与蝉

15.地球上最大的生态系统是(

)

A.森林生态系统

B.生物圈

C.海洋生态系统

D.城市生态系统

16.下列可以看成一个生态系统的是(

)

A.池塘中所有的鱼

B.池塘中的水

C.池塘中所有的植物

D.一个池塘

17.下图为河南省焦作市云台山中某些生物的相对数量关系,甲、乙、丙三者中能量最多的是乙。这三种生物构成了一条食物链,下列表示正确的是(

)

A.甲→乙→丙

B.乙→丙→甲

C.丙→乙→甲

D.甲→丙→乙

18.我国的科技飞速发展,使人类能上天入地。下列各项中,不属于生物圈范围的是(

)

A.月球的表面

B.黄河底部的淤泥

C.鸟儿飞过的天空

D.珠穆朗玛峰峰顶

19.下图为生产者、消费者和分解者关系图,下列关于该图的描述正确的是(

)

A该图的食物链可表示为油菜←菜青虫←食虫鸟

B一个生态系统无论大小都是由生产者、消费者、分解者组成的

C.若处于一个相对封闭的生态系统中,大量捕捉其中的食虫鸟,会导致油菜减产

D.此图应属于森林生态系统

20.下图为某生态系统中生物部分各组成成分相互依存的关系图,下列说法错误的是(

)

A.甲是生产者

B丙不是消费者

C.丁是分解者

D.只有1条食物链

二、非选择题(共60分)

21.(9分)“枯藤老树昏鴉,小桥流水人家,古道西风马,タ阳西下,断肠人在天涯。”

(1)这里提到哪些生物?_____________________________________

(2)它们的生存需要哪些非生物条件?____________________(至少写出三种)。

(3)这些生物中扮演生产者的是_________,扮演消费者的是_________。

22.(10分)下面是一名同学调查到的一些生物。请你用两种不同的方法将它们进行归类。

(1)按照形态结构特征,上述生物可分为三类,第一类是_________(如野免),包括

_________(填字母);第二类是_________(如水稻),包括_________(填字母);第三类是_________,包括_________(填字母)。

(2)按照生活环境,上述生物可分为两类,第一类是_________生物(如螃蟹),包括

_________(填字母):第二类是_________生物,包括_________(填字母)

23.(9分)生活中我们通常会用到一些描述生物与生物、生物与环境之间关系的谚语、诗句、成语,这些谚语、诗句、成语同时也蕴涵了一定的人生哲理。分析下面的谚语、诗句、成语,请利用所学生物学知识回答问题。

(1)“螳螂捕蝉,黄雀在后”暗含的食物链:树→_________。如果黄雀被大量捕杀,那么在一定时间内蝉的数量将_________(填“增多”“减少”或“不变”)。

(2)“黄鼠狼给鸡拜年一一没安好心”。黄鼠狼“没安好心”的原因是黄鼠狼和鸡之间是_________关系。

(3)“风调雨顺,五谷丰登”是在强调_________是影响农作物生长的一个重要的非生物因素。

(4)“物以类聚,人以群分。”在自然界中很多生物都是成群生活在一起,组成一个大“家庭”,它们之间通过_________,维持群体生活。

(5)”“落红不是无情物,化作春泥更护花”说的是生态系统组成成分中的_________

能够将花瓣中的有机物转变成无机物并供植物重新利用。

(6)“沧海桑田”是指_________生态系统与农田生态系统之间的相互转变,其比喻世事变化很大。

24.(10分)下图表示某生态系统的组成成分之间的关系,据图回答下列问题。

(1)从生态系统的组成成分看A属于_________部分,G属于_________部分的

_________者。

(2)该生态系统中有_________条食物链,请写出较短的一条食物链:__________

___________________________(用字母和箭头表示)。

(3)在该生态系统中,含有能量最多的是_________(用字母表示)。如果土壤受到重金属铅的污染,经过一段时间后,体内积累铅最多的生物是_________(用字母表示)。

(4)该生态系统中,C与D之间的关系属于_________关系。通常情况下,各种生物的数量和所占的比例能维持相对稳定的状态,这说明了什么?

25.(12分)下图为草原生态系统的食物网简图,据图回答下列问题。

(1)图中所有生物若要构成一个完整的生态系统,缺少_______部分和________者。

(2)从总体上看,植物的数量总是比食草动物_________,食草动物的数量总是比食肉动物_________。

(3)从图中可以看出,生产者与消费者之间是_________的关系,这样就形成了

_________。本图中有_________条食物链,它们相互关联,形成_________。

(4)此图中最长的一条食物链可表示为____________________________________

__________________________________________________________________。

(5)如果大量捕杀狐,那么鹰的数量在一定时间内将_________(填“増加”“减少”或“不变”)。

(6)在该生态系统中,与鼠有直接关系的生物是_________,与鼠有间接关系的生物是__________________。

26.(10分)鼠妇,又称潮虫、西瓜虫(如下图所示),它们经常躲在阴暗、潮湿的地方,如石块的下面、花盆的底部,以及放置擦地墩布的角落。当人们移开花盆、搬开石块或挪开墩布后,鼠妇就会很快地爬到其他隐蔽的地方去。这是光在影响它们的生活吗?

现在提供鼠妇10只、硬纸盒、湿泥土、记录本、计时器、手电简、黒纸板、玻璃板等实验材料,请你设计一个探究光照是否影响鼠妇分布的实验。

(1)实验假设:_____________________________________。

(2)实验步骤:

①在硬纸盒内铺一层湿泥土,左半侧盖上黒纸板,右半侧________________,并将硬纸盒置于手电简的光照之下。

②在硬纸盒的中间位置放入10只鼠妇,一段时间后观察________________,并做好记录。

(3)实验结束后,应将全部鼠妇放回________________。

(4)进行生物研究除了本题涉及的实验法以外,还有其他许多方法,如__________

(填写一种即可)等。

参考答案

1D解析:人、和青都能呼吸、需要界,能排出体内产生的义、能对外界激作出反应,能生长和,有传和文异的料、所以都于生物;电脑璃春不具有生物的基本特,不属于生物。

2B解析:学察有明确的观日的;要全面、加致和实事求是:可以用内观察,但在必要时需大镜、显微、录音机、录像机仪器和工具进行观察。

3B解析:遇到险时,身体会鼓起、体现了生物能对外界作出反应的征。人出汗,体现了生物能排出体内产生的成物的特向日基す向太阳,体现了生物能对外界制激作出反应的征;菇从小长大,体现了生物能生长的料征;鸡破而出,体现了生物能繁殖的特征。

4D解析:”种立南山下,草正苗”体现了生物的生长和繁殖现象、A项正确;“高高原上草,一罗一枯荣”体现了生物的生长和繁殖现象、B项正确:“花落知多少”体现了生物的新代谢现,C项正确;“床前明月光,疑是地上霜”是自然现,不是生命现象,D项错误。

5.D解析:调查过程中认真观察,如实记录,不可凭个人的好取含。调查时不要损仿植物和仿害动物,不能破坏生物的生活环境。

6.A解析:水、松、菊花和于植物;鸡、鸭、猪、猴、鲫鱼、蚊子、珊瑚虫、属于动物:和木耳属于其他生物。可见,他们是按照生物的形态构特点进行归类的。

7、A解析:“那些叶子铺在培上那么均匀,没有重叠起来的,也不留一点儿空隙”、的是克分接受阳光,体现了阳光对生物的响象。

8A解析:“而词禾苗壮”反映了非生物因素水分対禾苗的影响;“草盛苗”反映了生物因素草对立苗的影响;“仓克鼠喜”反映了生物素根食作物对老鼠和麻的影响:“草尽兔”反映了生物因素草对兔子和狐狸的影响。

9.A解析:科学探究的基本环节是提出问题→作出似设→制订计划→实施计划→得出结论→表达和交流。其中能够提出有研究价值的问題,并作出料合科学事实的设是探究成功的前提;制订出恰当的科学探究计划,则是探究成功的关健。

10.C解析;试实脸探究的是旧光对大发的影购,则阳光是变量,根据单一变量原则,除此条件不同外,其他件应完全相同且优,所以两个花盆部应保持水分充足。

11.B解析

A

×

生物的生活环境不仅是指非生物四素,还包括响生物生活的各种生物因素。

B

√

现存的每一种生物,都具有与其生活环境相适应的形态结构、生理特征或行为方式,否则就会被环境淘汰而无法生存

C

×

“千里之堤,潰于奴穴”体现了生物对环境的影响

D

×

同种生物的个体之间既有斗争关系又有合作互助关系

12.D解析:生物都依赖一定的环境而生存。变色龙的体色随环境的改变而变化,竹节虫酷似竹节,日的都是更好地保护自己,体现了生物对环境的适应。

13.A解析

A

√

蚯蚓的活动使土壤变得疏松,是生物对环境的影响

B

×

春天,天气变暖,竹林外桃花开,江水变暖,有利于鸭子在水中游泳和觅食,体现了环境对生物的影响。

C

×

鱼儿必须生活在水中,离开水就会死亡,体现了环境对生物的影响。

D

×

随着海拔的升高,气温逐渐降低,因此山上的温度比山下低,山上的桃花比山下的发育慢,开花晚,体现了环境对生物的影响

C解析:“青草与山羊”“害虫与青蛙”“螳螂与蝉”都属于捕食关系;“水稻与稗草”相互争夺阳光、水分和无机盐等,因此属于竟争关系。

15.B

16.D解析:生态系统包括生物部分和非生物部分,池塘中所有的鱼和池塘中所有的植物都只是生物部分的一部分,池塘中的水只是非生物部分的一部分,只有D项可以看成一个生态系统。

17.B解析:生态系统中能量流动的特点是沿着食物链逐级递减,因此在食物链中营养越高,含有的能量就越少,数量也越少。题图中相对数量从多到少依次是乙、丙、甲,国此,这三种生物构成的食物链可表示为乙→丙→甲。

18.A解析:生物圈的范国包括大气圈的底部、水图的大部和岩石的表面。月球的表面不属于生物图的范国,B、C、D三项均属于生物图的范围。

19.C解析:食物链的起点是生产者,终点是最高级别的消费者,中间用箭头连接,箭头指向捕食者,因此该图的食物链可表示为油菜→菜青虫→食虫乌,A项错误;生态系统包括非生物部分和生物部分,所以一个生态系统,无论大小都是由非生物部分和生产者、消货者、分解者组成的,B项错误;若处于一个相对封用的生态系统中,大量捕提其中的食虫乌,会导致菜青虫增多,如果菜青虫增多,则会使油菜战产,C项正确;此国应属于农生态系统,D项错误。

20.解析:生产者主要指绿色植物,能够通过光合作制造有机物,不仅供给自身所言,也为生态系统中的其他生物提供物质和能量,所以甲是生产者,A项正确;消费者,主要指各种动物,直接或间接地以植物为食,所以两是消费者,B项错误;分解者是指细和真等,它们能将动植物遺体、物中的有机物分解成无机物,供植物重新利用,所以丁是分解者,C项正确;食物链是山于各种生物之间吃与被吃的关系而形成的链状结构,接照起点是生产者,依次是初级消货者,次级消货者…终点是最高级别的消者的次序可知,该图中只有1条食物链,即甲→乙→丙,D项正确。

21.(1)老树、乌鸦、马、人

(2)阳光、空气、水分等

老树乌鸦、马、人

22.(1)动物

A、C、E、G

植物

D、F、H

其他生物

B

(2)水生

D、E、G

陆生

A、B、C、F、H

解析;(1)接照形态结构特征,可生物分为植物、动物和其他生物,题田中的家、蜜、鱼、属于动物;海带、水杉和小麦属于植物;藤据属于其他生物。(2)接照生活环境,可将生物分为陆生生物和水生生物。题田中的海带、鱼、虾是水生生物;家、藤、蜂、水杉、小麦为陆生生物

23.(1)蝉→螂→黄雀减少

捕食

(3)水分(或水、雨水)

(4)分工合作

(5)分解者(或细菌、真菌等)

(6)海洋

解析:(1)食物链是不同生物之间由于吃与被吃的关系形成的链状构,以生产者开头。“捕,黄崔在后”暗含的食物链是树→→?黄。黄被大量捕后,螂失去天敌的拉制数量会增多,则螳吃的量也会随之增多,所以的数量将会减少。(2)黄鼠狼以鸡为食,二者之间是捕食关系。(3)“风调而顺,五谷丰叠”主要指的是水分对农作物生长的影响。(4)同种生物之间既有互助,又有斗争。社会性群聚生活的生物为了更好地生存,在群体内部既有分工又有合作。(5)营生生活的细、真等能将动植物遗体、遺物中的有机物分解成简单的无机物,归还到无机环境中,属于生态系统中的分解者6)“沧海桑回”的含义是大海变成桑回,桑田变成大海。大海代表海洋生态系统,桑田代表农田生态系统。

24.(1)非生物生物分解

(2)两

F→E→D

(3)F

D

(4)抽食生态系统具有一定的自动调节能力解析:(1)生态系统由阳光、空气、土壤等非生物部分和生物部分组成。生物G能将动植物体、遗物中的有机物分解为无机物,供给植物重新利用,属于生物部分中的分解者。(2)生态系统中,生物与生物之间由于吃与被吃的关系形成食物链,生物G作为分解者不属于食物链的成成分;题图中食物链有FーB-C-D.FE-D,后者较短。(3)生态系统中,物质和能量沿着食物链和食物网流动,在流动过程中,能量逐级递减;有毒物质(如铅)在生物体内无法降解和排出,会沿着食物链迳漸积累。所以,该生态系统中,含有能量最多的是F,体内积累铅最多的是D。(4)图中D以C为食,两者之间是捕食关系;通常情况下,生态系统中各种生物的数量和所占的比倒能保持相对稳定的状态,这说明生态系统具有一定的自动调节能力。

25.(1)非生物分解

(2)多。多

(3)吃与被吃

食物链

5

食物网

(4)草→鼠→蛇→鹰

(5)增加

(6)草、蛇、狐、鹰

兔

解析:(1)生态系山生物部分和非生物部分组成,题图中的生物包括草、免、鼠、狐、蛇和鹰,其中,草是生产者免、亂、、蛇和是消费者,要构成完整的生态系统,还映少分解者和非生物部分。(2)能量在沿食物链和食物网流动的过程中是级减少的,生物数量也是级减少的,故植物的数量最多,食草动物数量次之,食内动物最少。(3)生产者与消费者之间通过吃与被吃的关系形成食物链。题图中生物可形成5条食物链,草→鼠→蛇→鹰,草→鼠→鹰,草→鼠→狐,草→兔→狐,草→兔→鹰,这些食物链相互关联,构成了食物网。(4)最长的食物链是草→一蛇一鹰。(5)如果大量捕杀,兔和鼠会由于天敌减少而数量增加,鹰在一定时间内会因为食物增多而数量増加。(6)影响生物生活的生物因素中,能够形成直接食物关系的为直接关系,没有直接食物关系的为间接关系。与沉有直接关系的生物是草、蛇、孤、鹰,与鼠有司接关系的生物是兔。

26.(1)光是影响鼠妇分布的环境因素

(2)①盖上玻璃板

②鼠妇的分布情况

(3)适宜它们生活的自然环境中

(4)观察法、调查法、比较法、文献法(任意填写一种即可)解析:(1)探究实验的基本步骤包括提出问题、作出假设、制订计划、实施计划、得出结论、表达和交流等。能够提出有研究价值的问题,并作出符合科学事实的设是探究成功的前提。根据题千中问题可作出的设为光是影响妇分布的环境因素。(2)①实验要研究光是否是影响妇生活的因素,所以设计的对照实验的变量应该是光。实验中硬纸盒的左半侧用黑纸板遮益,形成无光的环境,右半应该用玻板盖,形成有光的环境,这样形成对照实验。②把鼠妇放入硬纸盒的中间位置,时间后观察硬纸盒左右两侧的鼠妇数量,做好记录并分析如喜欢什么样的环境。(3)人和生物都是大自然中的

一员,应该和谐相处,做完实验,应将鼠妇放回适宜它们生活的自然环境中。(4)在生物学探究过程中可采用的方法很多,如观察法、实验法、比较法、调查法等。实际工作中,往往需要多种方法并用。