北师大版初中生物七上1.1.2 生物与环境的相互影响 教案

文档属性

| 名称 | 北师大版初中生物七上1.1.2 生物与环境的相互影响 教案 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 183.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2020-09-21 18:25:36 | ||

图片预览

文档简介

第一章

生命的世界

第二节

生物与环境的相互影响

一、背景分析

本节选自义务教育教科书生物学(北师大版)七年级上册第1章第2节,是帮助学生理解“生物的生存离不开环境,更受到环境的影响。生物适应环境,也能影响和改变环境。”这一重要概念的重要章节,也是帮助学生形成“生物与环境是统一的有机整体。保护环境就是保护人类自身。”这一重要概念的重要部分。

学生通过前期的学习,已经建构了“生物的多样性使自然界生机勃勃”、“生物的特征和共性。”等相关概念。学生在生活中对环境影响生物的方式有一些直观的认识,但不能准确表述环境是如何影响生物,生物是如何适应和改变环境的,也不能准确理解生物与环境之间的相互依赖,相互影响的关系。本节课要帮助学生运用图片或视频、通过大量的生物对环境造成的有益和不利影响的实例,从而认识到生物也能影响环境,初步建立生物与环境之间是相互影响、相互依存的这一基本生物学观点。构建“生物与环境之间的相互依赖,相互影响的关系”这一重要概念。并进一步理解“无休止地破坏环境必定会使人类自身走向灭亡,保护环境就是保护人类自身”这一重要概念。

二、重要概念

《义务教育生物学课程标准》在“生物与环境”主题部分,建议教师帮助学生形成的重要概念有:“生物与环境相互依赖”。本节课的重要概念为“生物与环境之间的相互依赖,相互影响的关系”、

“无休止地破坏环境必定会使人类自身走向灭亡,保护环境就是保护人类自身”。

以上重要概念的建构,涉及到以下三条主要的次位概念以及支撑每条次位概念理解的事实性知识,具体如下:

A、生物的生存离不开环境,更受到环境的影响。

A1

在生物因素和非生物因素的共同作用下,生物对环境形成了多种多样的适应性。

A2

环境中有影响生物的形态、生理、分布的生态因素,生态因素可以分为非生物因素和生物因素

A3

非生物因素包括阳光、空气、水分、土壤、温度、湿度等多种因素。

A4

生物因素主要是指生物彼此之间的相互影响。

B、生物适应环境的同时,对环境的影响是多方面的。

B1

生物对环境造成的有益影响的实例

B2

生物对环境造成的不利影响的实例

C、生物与环境是统一的有机整体。保护环境就是保护人类自身。

C1人类可以改善环境,也能破坏环境。我们必须清醒地认识到:无休止地破坏环境必定会使人类

自身走向灭亡。

C2人类必须重新审视和调整人和自然的关系,改变自己的生活方式、道德准则和消费观念。

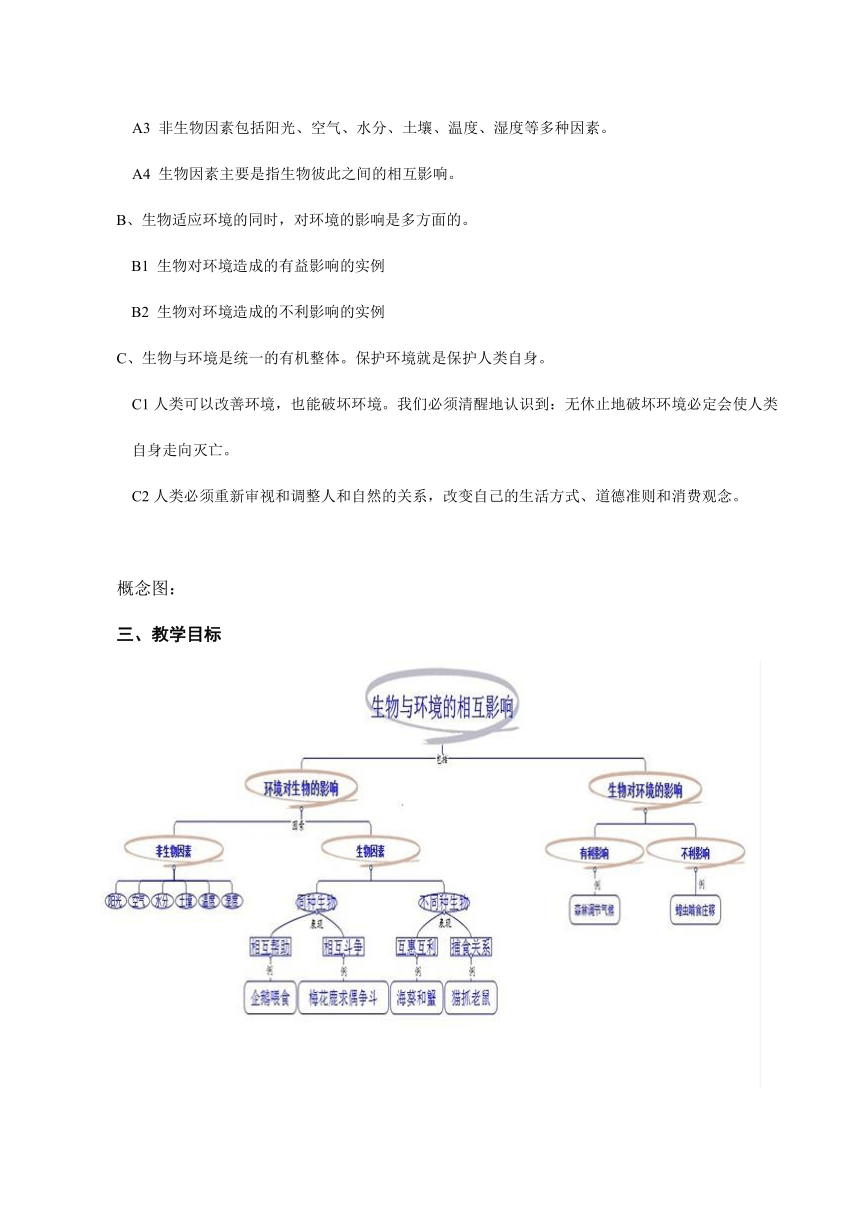

概念图:

三、教学目标

(1)结合生活实际,举例说明非生物因素和生物因素对生物的形态、生理和分布的影响,培养学生归纳和概括的科学思维。

(2)通过观察图片,列举实例证明由于环境的影响,使生物在形态、结构、生理等方面形成对环境的适应,明确生物对环境的适应对于生物的生存、发展是有益的,从而培养学生形成生物的结构和功能观、进化与适应观这两个重要的生命观念。

(3)通过观看视频和资料以及对社会的热点新闻展开讨论,总结生物对环境造成的有益和不利影响,学会正确看待事物的两面性,使学生形成批判性的科学思维。

(4)明确人类作为生物圈的重要成员,我们的某些活动或行为对环境造成了许多不利影响,人类必须保护环境,培养其关注社会议题、参与环保实践的社会责任。

四、教学重难点

1.教学重点:生物对环境的影响,关注生物与环境的关系,形成环保意识。

教学难点:认同“生物和环境是一个不可分割的整体”的观点。

认同保护环境就是保护人类自己的观点。

五、设计思路

本节课需要掌握的知识点的难度不大,而且学生对与环境问题也有一定的了解和知识储备。因此本节课教学更重要的的目的是让学生从情感上认同人类应该与环境和谐相处,可持续发展,保护我们赖以生存的环境是每个人都应尽的责任和义务。

围绕“生物与环境之间的相互依赖,相互影响的关系”这一重要概念,设置有梯度的问题串,引导学生递进式思考。帮助学生由浅入深的理解“生物和环境是一个不可分割的整体,保护环境就是保护人类自身”。

课前学生通过收集生物对环境造成影响的相关资料,了解目前环境的变化以及出现的环境问题。

在教学中,以“大雁南飞,动物冬眠、换毛,蚂蚁搬家,争夺配偶,海葵与蟹”等为例展开讨论,引导学生进行自主学习,总结出环境中的非生物因素和生物因素都影响着生物的形态、生理、分布。同时又以“变色龙、飞蛾的保护色,竹节虫和枯叶碟的拟态”等例子,得出在环境的影响下,生物为了生存,形成了多种多样的适应。接着以“森林净化空气、蚯蚓改良土壤、赤潮、外来物种入侵、人类活动”为例,解释了生物在适应环境的同时,也会影响和改变环境。通过以上一系列的实例层层递进、顺理成章地构建起本节课“生物与环境之间的相互依赖,相互影响的关系”这一重要概念。最后认识到人类许多不合理的活动对环境造成了极大的破坏,并对此展开讨论“我们应采取怎样的行动来减少环境问题?”,从而形成保护环境,参与环保实践这一重要观念。

板书设计采用概念图的方式,将零散的概念和事实性的知识系统化,帮助学生建立起知识之间的联系。

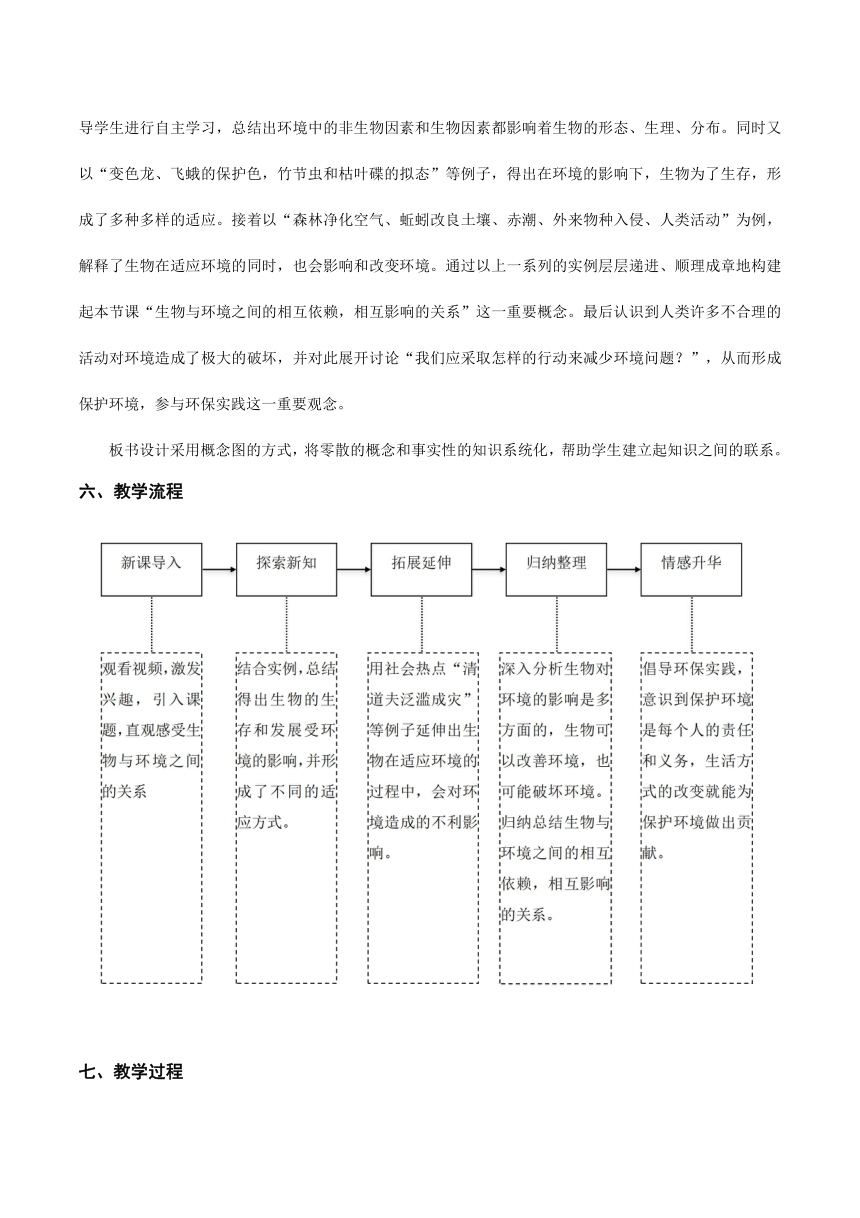

六、教学流程

教学过程

教学环节

教师活动

学生活动

教学意图

新课导入

探索

新知

探索

新知

拓展

延伸

归纳整理

情感

升华

【引导】达尔文进行了为期5年的航行,经过加拉帕格斯群岛时发现了许多罕见的生物。例如该群岛上的海鬣蜥和大陆上的鬣蜥有些不同。(播放海鬣蜥的视频。)生物的生存离不开环境,要受到环境的影响,那么生物会反过来影响环境吗?生物与环境之间到底存在着怎样的关系呢?

(一)环境影响生物的形态、生理、分布

【提问】从视频中我们可以看到环境中的哪些因素影响着海鬣蜥的生存和发展?

【追问】由于这些环境因素影响,海鬣蜥发生了怎样的变化?(提醒学生从生物的形态、生理、习性方面观察。)

【归纳】我们可以将这些影响生物的形态、生理、分布的环境因素统称为生态因素。

【提问】展示图片,下列这些例子“大雁南飞,动物冬眠、换毛,不同的花在不同的季节开放等”说明了哪些因素在影响着生物?

【总结】它们都属于非生物因素(板书)

【提问】除了非生物因素能影响生物,生物彼此之间会相互影响吗?你能举例吗?

【提问】展示图片“蚂蚁搬家,争夺配偶,海葵与蟹……”同种或不同种生物之间的相互影响。由于彼此相互影响,它们之间形成了什么关系呢?

【总结】生物之间形成了(同种)种内互助、斗争。(不同种)捕食、竞争、寄生、互惠互利的关系。(板书)

【总结】非生物因素和生物因素都来自于环境,都能影响生物的形态、生理、分布。所以它们都属于生态因素(板书)。

(二)生物适应环境

【提问】在非生物因素和生物因素的共同作用下,生物不断进化,结构和功能都发生了变化,以适应环境。接下来我们来看看,生物是如何适应环境的?

展示图片“仙人掌、变色龙、飞蛾的保护色,竹节虫和枯叶碟的拟态……”

【总结】上述的例子都是生物为了生存,其自身的结构和功能不断进化,适应环境的表现。

(三)生物影响和改变环境

【提问】生物在适应环境的同时,会对环境造成影响吗?“外来物种入侵,赤潮……”

【提问】图中展示的都是生物对环境造成了怎样的影响?

【追问】是不是生物只会对环境造成不利影响?请举例。

【总结】生物对环境的影响是多方面的,生物可以改善环境,也可能破坏环境。生物与环境之间是相互依赖,相互影响的关系。

【过渡】展示图片,人类活动造成的环境破坏和污染。

生物与环境是相互影响的。作为在自然界具有特殊地位的人类,我们某些行为或者活动对环境造成了极大的破坏。我们必须清醒地认识到:无休止地破坏环境必定会使人类自身走向灭亡。

【提问】

人类活动对环境带来了很多负面影响。那么在生活中,我们能为保护环境做些什么呢?

【小结】环保应从身边小事做起,一个小小的行为就能为保护环境作出贡献。每人做到一小事,环境变好一大步。

【回答】生物会影响环境

【回答】阳光、空气、水分会影响生物

【回答】海鬣蜥的形态变了、皮肤鳞片颜色变了......

【回答】受阳光、温度、水分的影响。(寻找这些因素的共同点—都是非生物)它们都是非生物因素。

【回答】生物会影响生物(举例说明)

【回答】吃与被吃、争夺、寄生

【回答】变色龙会根据外界环境改变颜色,竹节虫模拟树枝的形态,都是为了保护自己。

【回答】会造成影响。

【回答】造成的不好的影响,生物在破坏环境。

【回答】除了不好的影响,应该有其他的影响吧(猜测),比如森林里新鲜的空气,是因为树木释放出来氧气。树的根还可以固定土壤,防止水土流失、土地沙漠化。

【讨论】学生分小组讨论

【回答】少开车、多骑车或者坐公交车、不要乱丢垃圾、垃圾分类、少用一次性筷子……

直观感受大自然的神奇,激发兴趣,引出课题。

让学生初步感受环境无时无刻都在影响着生物。

使学生认识到生物为了适应环境,改变着自己,体会强大生命。

通过图片使学生感受到生物对环境造成的破坏,地球已是伤横累累。

使学生辩证地看待问题。影响有利弊之分。

体会人类对环境的无休止破坏,引导学生用自己的实际行动从身边小事做起,并将这种正能量传递给其他人,大家一同守护这颗美丽的蓝色星球。

八、教学反思

一堂课的教学设计中往往会穿插很多的问题,而提出问题比解决一个问题更重要,要采用启发式、引导式等多种方式进行提问。通过层层递进、由浅入深的问题串,使学生逐步完成概念的建构,明白生物与环境之间是相互影响的。本节课从生活实际出发,用简单的例子通过观察和总结找到问题的答案,逐渐培养学生的善于观察和自主学习的习惯和能力。

初一学生的知识面还比较窄,所以在提问的内容上不宜太过复杂,应与生活贴进,从身边事入手来解决问题。同时用社会议题来分析,用所学知识来解决现实问题、参与环保实践,培养学生的社会责任。最后通过本堂课的情感升华,让学生形成环保意识,明确保护环境是每个人的责任和义务。

生命的世界

第二节

生物与环境的相互影响

一、背景分析

本节选自义务教育教科书生物学(北师大版)七年级上册第1章第2节,是帮助学生理解“生物的生存离不开环境,更受到环境的影响。生物适应环境,也能影响和改变环境。”这一重要概念的重要章节,也是帮助学生形成“生物与环境是统一的有机整体。保护环境就是保护人类自身。”这一重要概念的重要部分。

学生通过前期的学习,已经建构了“生物的多样性使自然界生机勃勃”、“生物的特征和共性。”等相关概念。学生在生活中对环境影响生物的方式有一些直观的认识,但不能准确表述环境是如何影响生物,生物是如何适应和改变环境的,也不能准确理解生物与环境之间的相互依赖,相互影响的关系。本节课要帮助学生运用图片或视频、通过大量的生物对环境造成的有益和不利影响的实例,从而认识到生物也能影响环境,初步建立生物与环境之间是相互影响、相互依存的这一基本生物学观点。构建“生物与环境之间的相互依赖,相互影响的关系”这一重要概念。并进一步理解“无休止地破坏环境必定会使人类自身走向灭亡,保护环境就是保护人类自身”这一重要概念。

二、重要概念

《义务教育生物学课程标准》在“生物与环境”主题部分,建议教师帮助学生形成的重要概念有:“生物与环境相互依赖”。本节课的重要概念为“生物与环境之间的相互依赖,相互影响的关系”、

“无休止地破坏环境必定会使人类自身走向灭亡,保护环境就是保护人类自身”。

以上重要概念的建构,涉及到以下三条主要的次位概念以及支撑每条次位概念理解的事实性知识,具体如下:

A、生物的生存离不开环境,更受到环境的影响。

A1

在生物因素和非生物因素的共同作用下,生物对环境形成了多种多样的适应性。

A2

环境中有影响生物的形态、生理、分布的生态因素,生态因素可以分为非生物因素和生物因素

A3

非生物因素包括阳光、空气、水分、土壤、温度、湿度等多种因素。

A4

生物因素主要是指生物彼此之间的相互影响。

B、生物适应环境的同时,对环境的影响是多方面的。

B1

生物对环境造成的有益影响的实例

B2

生物对环境造成的不利影响的实例

C、生物与环境是统一的有机整体。保护环境就是保护人类自身。

C1人类可以改善环境,也能破坏环境。我们必须清醒地认识到:无休止地破坏环境必定会使人类

自身走向灭亡。

C2人类必须重新审视和调整人和自然的关系,改变自己的生活方式、道德准则和消费观念。

概念图:

三、教学目标

(1)结合生活实际,举例说明非生物因素和生物因素对生物的形态、生理和分布的影响,培养学生归纳和概括的科学思维。

(2)通过观察图片,列举实例证明由于环境的影响,使生物在形态、结构、生理等方面形成对环境的适应,明确生物对环境的适应对于生物的生存、发展是有益的,从而培养学生形成生物的结构和功能观、进化与适应观这两个重要的生命观念。

(3)通过观看视频和资料以及对社会的热点新闻展开讨论,总结生物对环境造成的有益和不利影响,学会正确看待事物的两面性,使学生形成批判性的科学思维。

(4)明确人类作为生物圈的重要成员,我们的某些活动或行为对环境造成了许多不利影响,人类必须保护环境,培养其关注社会议题、参与环保实践的社会责任。

四、教学重难点

1.教学重点:生物对环境的影响,关注生物与环境的关系,形成环保意识。

教学难点:认同“生物和环境是一个不可分割的整体”的观点。

认同保护环境就是保护人类自己的观点。

五、设计思路

本节课需要掌握的知识点的难度不大,而且学生对与环境问题也有一定的了解和知识储备。因此本节课教学更重要的的目的是让学生从情感上认同人类应该与环境和谐相处,可持续发展,保护我们赖以生存的环境是每个人都应尽的责任和义务。

围绕“生物与环境之间的相互依赖,相互影响的关系”这一重要概念,设置有梯度的问题串,引导学生递进式思考。帮助学生由浅入深的理解“生物和环境是一个不可分割的整体,保护环境就是保护人类自身”。

课前学生通过收集生物对环境造成影响的相关资料,了解目前环境的变化以及出现的环境问题。

在教学中,以“大雁南飞,动物冬眠、换毛,蚂蚁搬家,争夺配偶,海葵与蟹”等为例展开讨论,引导学生进行自主学习,总结出环境中的非生物因素和生物因素都影响着生物的形态、生理、分布。同时又以“变色龙、飞蛾的保护色,竹节虫和枯叶碟的拟态”等例子,得出在环境的影响下,生物为了生存,形成了多种多样的适应。接着以“森林净化空气、蚯蚓改良土壤、赤潮、外来物种入侵、人类活动”为例,解释了生物在适应环境的同时,也会影响和改变环境。通过以上一系列的实例层层递进、顺理成章地构建起本节课“生物与环境之间的相互依赖,相互影响的关系”这一重要概念。最后认识到人类许多不合理的活动对环境造成了极大的破坏,并对此展开讨论“我们应采取怎样的行动来减少环境问题?”,从而形成保护环境,参与环保实践这一重要观念。

板书设计采用概念图的方式,将零散的概念和事实性的知识系统化,帮助学生建立起知识之间的联系。

六、教学流程

教学过程

教学环节

教师活动

学生活动

教学意图

新课导入

探索

新知

探索

新知

拓展

延伸

归纳整理

情感

升华

【引导】达尔文进行了为期5年的航行,经过加拉帕格斯群岛时发现了许多罕见的生物。例如该群岛上的海鬣蜥和大陆上的鬣蜥有些不同。(播放海鬣蜥的视频。)生物的生存离不开环境,要受到环境的影响,那么生物会反过来影响环境吗?生物与环境之间到底存在着怎样的关系呢?

(一)环境影响生物的形态、生理、分布

【提问】从视频中我们可以看到环境中的哪些因素影响着海鬣蜥的生存和发展?

【追问】由于这些环境因素影响,海鬣蜥发生了怎样的变化?(提醒学生从生物的形态、生理、习性方面观察。)

【归纳】我们可以将这些影响生物的形态、生理、分布的环境因素统称为生态因素。

【提问】展示图片,下列这些例子“大雁南飞,动物冬眠、换毛,不同的花在不同的季节开放等”说明了哪些因素在影响着生物?

【总结】它们都属于非生物因素(板书)

【提问】除了非生物因素能影响生物,生物彼此之间会相互影响吗?你能举例吗?

【提问】展示图片“蚂蚁搬家,争夺配偶,海葵与蟹……”同种或不同种生物之间的相互影响。由于彼此相互影响,它们之间形成了什么关系呢?

【总结】生物之间形成了(同种)种内互助、斗争。(不同种)捕食、竞争、寄生、互惠互利的关系。(板书)

【总结】非生物因素和生物因素都来自于环境,都能影响生物的形态、生理、分布。所以它们都属于生态因素(板书)。

(二)生物适应环境

【提问】在非生物因素和生物因素的共同作用下,生物不断进化,结构和功能都发生了变化,以适应环境。接下来我们来看看,生物是如何适应环境的?

展示图片“仙人掌、变色龙、飞蛾的保护色,竹节虫和枯叶碟的拟态……”

【总结】上述的例子都是生物为了生存,其自身的结构和功能不断进化,适应环境的表现。

(三)生物影响和改变环境

【提问】生物在适应环境的同时,会对环境造成影响吗?“外来物种入侵,赤潮……”

【提问】图中展示的都是生物对环境造成了怎样的影响?

【追问】是不是生物只会对环境造成不利影响?请举例。

【总结】生物对环境的影响是多方面的,生物可以改善环境,也可能破坏环境。生物与环境之间是相互依赖,相互影响的关系。

【过渡】展示图片,人类活动造成的环境破坏和污染。

生物与环境是相互影响的。作为在自然界具有特殊地位的人类,我们某些行为或者活动对环境造成了极大的破坏。我们必须清醒地认识到:无休止地破坏环境必定会使人类自身走向灭亡。

【提问】

人类活动对环境带来了很多负面影响。那么在生活中,我们能为保护环境做些什么呢?

【小结】环保应从身边小事做起,一个小小的行为就能为保护环境作出贡献。每人做到一小事,环境变好一大步。

【回答】生物会影响环境

【回答】阳光、空气、水分会影响生物

【回答】海鬣蜥的形态变了、皮肤鳞片颜色变了......

【回答】受阳光、温度、水分的影响。(寻找这些因素的共同点—都是非生物)它们都是非生物因素。

【回答】生物会影响生物(举例说明)

【回答】吃与被吃、争夺、寄生

【回答】变色龙会根据外界环境改变颜色,竹节虫模拟树枝的形态,都是为了保护自己。

【回答】会造成影响。

【回答】造成的不好的影响,生物在破坏环境。

【回答】除了不好的影响,应该有其他的影响吧(猜测),比如森林里新鲜的空气,是因为树木释放出来氧气。树的根还可以固定土壤,防止水土流失、土地沙漠化。

【讨论】学生分小组讨论

【回答】少开车、多骑车或者坐公交车、不要乱丢垃圾、垃圾分类、少用一次性筷子……

直观感受大自然的神奇,激发兴趣,引出课题。

让学生初步感受环境无时无刻都在影响着生物。

使学生认识到生物为了适应环境,改变着自己,体会强大生命。

通过图片使学生感受到生物对环境造成的破坏,地球已是伤横累累。

使学生辩证地看待问题。影响有利弊之分。

体会人类对环境的无休止破坏,引导学生用自己的实际行动从身边小事做起,并将这种正能量传递给其他人,大家一同守护这颗美丽的蓝色星球。

八、教学反思

一堂课的教学设计中往往会穿插很多的问题,而提出问题比解决一个问题更重要,要采用启发式、引导式等多种方式进行提问。通过层层递进、由浅入深的问题串,使学生逐步完成概念的建构,明白生物与环境之间是相互影响的。本节课从生活实际出发,用简单的例子通过观察和总结找到问题的答案,逐渐培养学生的善于观察和自主学习的习惯和能力。

初一学生的知识面还比较窄,所以在提问的内容上不宜太过复杂,应与生活贴进,从身边事入手来解决问题。同时用社会议题来分析,用所学知识来解决现实问题、参与环保实践,培养学生的社会责任。最后通过本堂课的情感升华,让学生形成环保意识,明确保护环境是每个人的责任和义务。