【解析版】高中历史选择性必修一第一课 中国古代政治制度的形成与发展 同步练习2-统编版(2019)

文档属性

| 名称 | 【解析版】高中历史选择性必修一第一课 中国古代政治制度的形成与发展 同步练习2-统编版(2019) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 78.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-09-21 23:14:24 | ||

图片预览

文档简介

第一课 中国古代政治制度的形成与发展

两汉至明清时期行政体制的演变同步练习

(答题时间:40分钟)

1. 汉武帝主持政务后,有意改变丞相位高权重的传统。他的做法中不可能包括( )

A. 频繁换相

B. 从身份低微的士人中破格选用人才

C. 设立中朝

D. 设立三省六部,分割相权

2. 有史学家认为:从秦汉起,官僚体制就是中国制度的核心问题,而这个核心问题又可以分成两个大的子问题,一是官僚的选拔问题,二是官僚体系内部的权力制衡问题。隋唐时期统治者为解决“官僚体系内部的权力制衡问题”所采取的重要举措是( )

A. 废分封,置郡县 B. 建立法律体系

C. 确立三省六部制 D. 实行科举制

3. 唐太宗认为:国事千端万绪,遇事应与“百司商量,宰相筹画”,“岂得以一日万机,独断一人之虑也”。唐太宗为避免一人独断采取的做法是( )

A. 中书省决策,门下省审议 B. 尚书省决策,中书省审议

C. 中书门下决策,枢密院审议 D. 尚书省决策,六部执行

4. 马端临《文献通考》载:“宋朝设官之制,名号、品秩一切袭用唐旧。然三师、三公不常置,宰相不专用三省长官。中书、门下并列于外,又别置中书于禁中,是谓政事堂,与枢密院对掌大政。”由此可见宋朝( )

A. 相权进一步削弱 B. 内外朝制度开始形成

C. 众相制初步确立 D. 内阁与枢密院分掌实权

5. 明朝建立后,明太祖与臣下讨论元朝灭亡的教训时说:元之大弊,“人君不能躬览庶政,故大臣得以专权自恣”。为避免出现这一弊政,明太祖( )

A. 设参知政事以分相权

B. 废丞相,权分六部

C. 废行省,设三司

D. 设殿阁大学士作为皇帝顾问

6. 康熙帝曾创密折制度,经常指令一些亲近大臣、内务府出差官员,如织造曹寅、李煦等人,刺探绅民动向,查访某些官员的言行,留意所在地区雨水、米价,用折子随时秘密奏闻。这些情况说明密折制度( )

A. 提高了中央政府的行政效率

B. 为皇帝决策提供了信息来源

C. 制约了内阁和议政王大臣会议

D. 为巩固统一国家提供了条件

7. 洪武十五年(1382年),皇帝设置了大学士之职,其职责是提出建议和批阅国家的公文。大学士们被安排在紫禁城内各宫殿中随时应召,由于大学士分散在各宫各殿,不聚集在一处,因此不能向皇帝的旨意提出统一的挑战。下列对“大学士”的说法错误的是( )

A. 其职责具有临时性

B. 具有一定的决策权

C. 适应了加强君主专制的需求

D. 属于皇帝的侍从、顾问

8. 许有壬云:“都省握天下之机,十省分天下之治。”虞集说:“国家置中书省以治内,分行省以治外。”《元史》中载:“行中书省……掌国庶务,统郡县,镇边鄙,与都省为表里。”这表明元朝行省的独特之处是( )

A. 是地方最高行政机构

B. 是中央派出的监察机构

C. 是地方最高军事机构

D. 具有地方最高行政机构和朝廷派出机构两重性

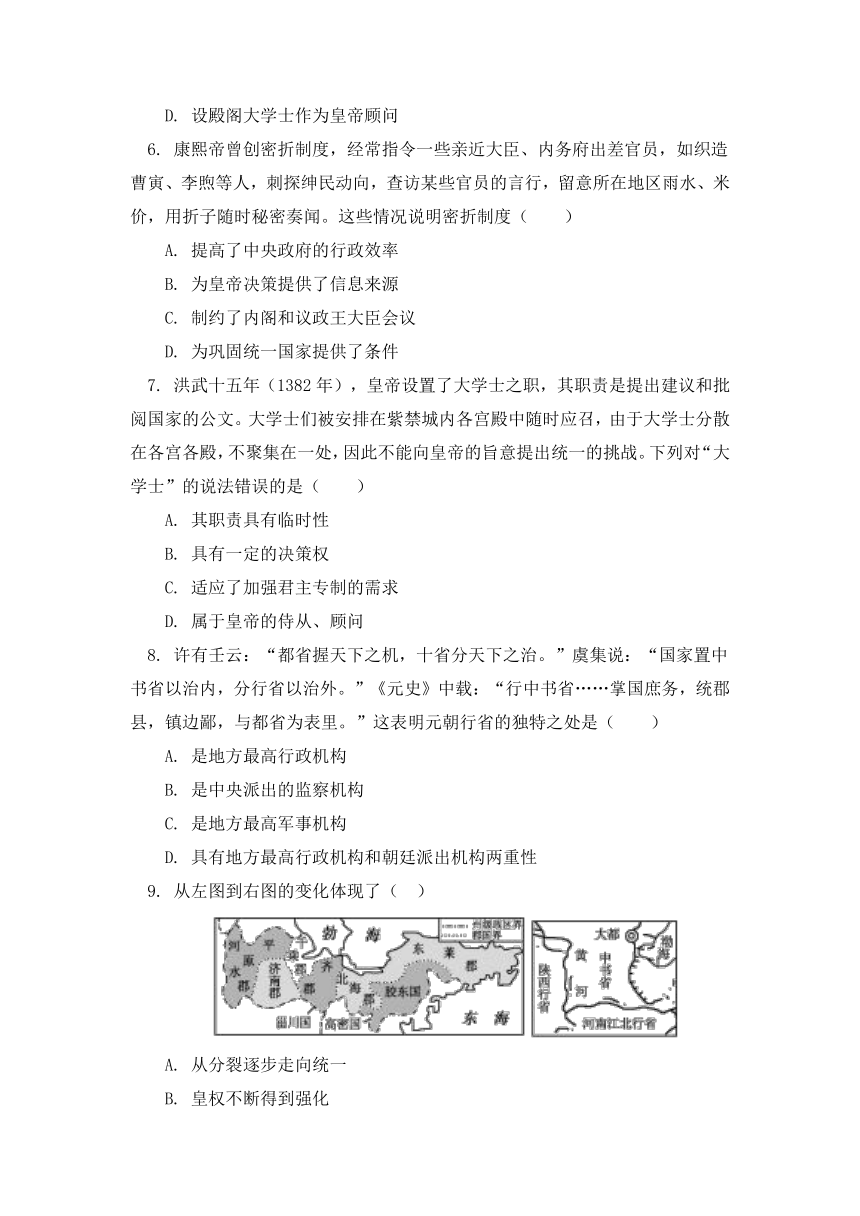

9. 从左图到右图的变化体现了( )

A. 从分裂逐步走向统一

B. 皇权不断得到强化

C. 中央集权得到了加强

D. 郡县制到行省制的演变

10. 马克垚在《世界文明史》中说:“唐宋时期的国家体制可称之为中央集权的君主制……中央政府的首脑为宰相,宰相有很大的权力,和皇帝讨论军国大事、人事任免,甚至皇位继承等问题,并做出决定。”由此判断,在唐宋时期最有可能出现的现象是( )

A. 君权空前强化,相权名存实亡

B. 宰相成为国家的实际决策者

C. 皇权和相权的矛盾比较突出

D. 君主专制与中央集权空前加强

11. 阅读下列材料,回答问题。

材料一 自古三公论道,六卿分职。自秦始置丞相,不旋踵而亡。汉、唐、宋因之,虽有贤相,然其间所用者多有小人,专权乱政。我朝罢相,设五府、六部、都察院、通政司、大理寺等衙门,分理天下庶务,彼此颉颃,不敢相压,事皆朝廷总之,所以稳当。

——《明太祖实录》

材料二 当代史学家对封建国家权力运行的规律作了如下总结:皇帝从资历较浅、地位不高的心腹近侍或仆从中选拔一些人来承担政务,逐渐演变成正式的辅政机构,当这些辅政机构和官员的权力较重时,皇帝又从更为亲宠的近侍或仆从中另选一些人来承担政务,有意架空原有的辅政机构和官员,剥夺其实权,……每一次循环的结果,都使得中枢机构原权力更分散,皇帝的权力更加强。这种不断地转移与分散,是封建国家权力运行的基本规律。

材料三 孟德斯鸠在《论法的精神》一书中曾这样评价当时中国的君主专制:“中国政府只有施用棍棒才能让人民做些事情,政府与其说是管理民政,毋宁说是管理家政。中国的专制主义……用自己的锁链武装了自己,而变得更为凶暴。”“因此,中国是一个专制国家,它的原则是恐怖的。”

(1)材料一中明太祖对自秦至宋的丞相的相关评述是否正确?并阐述理由。明太祖“罢相”的实质是什么?

(2)依据材料二并结合所学知识,概述明清两代中枢机构的两次大循环,并说明其反映的本质问题。

(3)材料三中孟德斯鸠的观点是否正确?请阐述理由。

两汉至明清时期行政体制的演变同步练习参考答案

1. D 解析:汉武帝为改变丞相位高权重的局面,采取种种措施削弱丞相的权力和影响力,A、B、C三项皆属于汉武帝加强君主专制的措施。三省六部制初创于隋代,汉朝时不可能出现,故本题选D。

2. C 解析:本题考查三省六部制。依据“官僚体系内部的权力制衡”分析可知,本题选C。其他选项与材料信息不符。

3. A 解析:本题考查唐朝三省六部制下的行政决策过程。在三省六部制下,中书省负责决策,门下省负责审议,尚书省率六部负责执行。综合以上分析可知,本题选A。

4. A 解析:本题考查古代中国的政治制度,考查学生获取信息的能力,难度中等。材料的大意是:宋朝官制的设置、名称都是沿用唐朝的旧制度。然而三师、三公不常设置,宰相不专门从三省长官中选出。中书省、门下省被排斥,另外中书省设置在宫中,被称作政事堂,与枢密院一起掌握大权。由此说明宰相权力被进一步削弱。

5. B 解析:本题考查明初加强君主专制的措施。依据“人君不能躬览庶政……”等分析可知,明太祖废除丞相,“躬览庶政”,以杜绝大臣专权,因此本题选B项。A项为宋朝时分割相权的措施,C、D项不能体现材料之意。

6. B 解析:题眼是“用折子随时秘密奏闻”。皇帝指令亲近大臣刺探政治动向、经济情况,从而为皇帝决策提供了信息来源,故选B项。

7. B 解析:依据“其职责是提出建议和批阅国家的公文”“不能向皇帝的旨意提出统一的挑战”分析可知,B项说法错误,D项说法正确;由“随时应召”可知A项说法正确;大学士的设置满足了君主专权的需要,C项说法正确。

8. D 解析:依据“分天下之治”“分行省以治外”“掌国庶务,统郡县,镇边鄙,与都省为表里”等信息分析可知,行省是地方最高行政机关,且是朝廷派出机构,由中央委派官员管理,D项表述精确。

9. C 解析:从题中图片分析可知,左图反映的是汉初实行的郡国并行制,右图反映的是元朝实行的行省制度,从左图到右图的变化体现了中央集权大大加强。由此可知,本题选C。A项说法错误,B项与材料无关,D项说法错误。

10. C 解析:由题干中“唐宋时期的国家体制可称之为中央集权的君主制”和“宰相有很大的权力,和皇帝讨论军国大事、人事任免,甚至皇位继承等问题,并做出决定”等信息分析可知,唐宋时期在君主专制的体制下,宰相拥有很大的权力,故C项正确;A、B两项表述明显不符合史实,故排除;D项不能由材料得出,排除。

11.(1)不正确。

理由:①秦朝设置丞相等三公官职,建立起以皇权为中心的较为完备的中央政权组织;②秦亡于暴政,而非中央集权制度;③汉、唐、宋的宰相制度对于巩固中央集权维护统一多民族国家发挥了积极作用。

实质:君主专制制度的进一步强化。

(2)明清制度:①明朝废除丞相,六部分理全国政事,形成内阁制,为皇帝提供顾问的内侍机构;②清代增设军机处,由皇帝挑选亲信的官员充任军机大臣跪受笔录,上传下达。

本质问题:专制皇权逐步加强,君主专制达到了顶峰。

(3)正确。理由:明清时期,我国封建君主专制空前强化,封建制度走向腐朽和衰落。

两汉至明清时期行政体制的演变同步练习

(答题时间:40分钟)

1. 汉武帝主持政务后,有意改变丞相位高权重的传统。他的做法中不可能包括( )

A. 频繁换相

B. 从身份低微的士人中破格选用人才

C. 设立中朝

D. 设立三省六部,分割相权

2. 有史学家认为:从秦汉起,官僚体制就是中国制度的核心问题,而这个核心问题又可以分成两个大的子问题,一是官僚的选拔问题,二是官僚体系内部的权力制衡问题。隋唐时期统治者为解决“官僚体系内部的权力制衡问题”所采取的重要举措是( )

A. 废分封,置郡县 B. 建立法律体系

C. 确立三省六部制 D. 实行科举制

3. 唐太宗认为:国事千端万绪,遇事应与“百司商量,宰相筹画”,“岂得以一日万机,独断一人之虑也”。唐太宗为避免一人独断采取的做法是( )

A. 中书省决策,门下省审议 B. 尚书省决策,中书省审议

C. 中书门下决策,枢密院审议 D. 尚书省决策,六部执行

4. 马端临《文献通考》载:“宋朝设官之制,名号、品秩一切袭用唐旧。然三师、三公不常置,宰相不专用三省长官。中书、门下并列于外,又别置中书于禁中,是谓政事堂,与枢密院对掌大政。”由此可见宋朝( )

A. 相权进一步削弱 B. 内外朝制度开始形成

C. 众相制初步确立 D. 内阁与枢密院分掌实权

5. 明朝建立后,明太祖与臣下讨论元朝灭亡的教训时说:元之大弊,“人君不能躬览庶政,故大臣得以专权自恣”。为避免出现这一弊政,明太祖( )

A. 设参知政事以分相权

B. 废丞相,权分六部

C. 废行省,设三司

D. 设殿阁大学士作为皇帝顾问

6. 康熙帝曾创密折制度,经常指令一些亲近大臣、内务府出差官员,如织造曹寅、李煦等人,刺探绅民动向,查访某些官员的言行,留意所在地区雨水、米价,用折子随时秘密奏闻。这些情况说明密折制度( )

A. 提高了中央政府的行政效率

B. 为皇帝决策提供了信息来源

C. 制约了内阁和议政王大臣会议

D. 为巩固统一国家提供了条件

7. 洪武十五年(1382年),皇帝设置了大学士之职,其职责是提出建议和批阅国家的公文。大学士们被安排在紫禁城内各宫殿中随时应召,由于大学士分散在各宫各殿,不聚集在一处,因此不能向皇帝的旨意提出统一的挑战。下列对“大学士”的说法错误的是( )

A. 其职责具有临时性

B. 具有一定的决策权

C. 适应了加强君主专制的需求

D. 属于皇帝的侍从、顾问

8. 许有壬云:“都省握天下之机,十省分天下之治。”虞集说:“国家置中书省以治内,分行省以治外。”《元史》中载:“行中书省……掌国庶务,统郡县,镇边鄙,与都省为表里。”这表明元朝行省的独特之处是( )

A. 是地方最高行政机构

B. 是中央派出的监察机构

C. 是地方最高军事机构

D. 具有地方最高行政机构和朝廷派出机构两重性

9. 从左图到右图的变化体现了( )

A. 从分裂逐步走向统一

B. 皇权不断得到强化

C. 中央集权得到了加强

D. 郡县制到行省制的演变

10. 马克垚在《世界文明史》中说:“唐宋时期的国家体制可称之为中央集权的君主制……中央政府的首脑为宰相,宰相有很大的权力,和皇帝讨论军国大事、人事任免,甚至皇位继承等问题,并做出决定。”由此判断,在唐宋时期最有可能出现的现象是( )

A. 君权空前强化,相权名存实亡

B. 宰相成为国家的实际决策者

C. 皇权和相权的矛盾比较突出

D. 君主专制与中央集权空前加强

11. 阅读下列材料,回答问题。

材料一 自古三公论道,六卿分职。自秦始置丞相,不旋踵而亡。汉、唐、宋因之,虽有贤相,然其间所用者多有小人,专权乱政。我朝罢相,设五府、六部、都察院、通政司、大理寺等衙门,分理天下庶务,彼此颉颃,不敢相压,事皆朝廷总之,所以稳当。

——《明太祖实录》

材料二 当代史学家对封建国家权力运行的规律作了如下总结:皇帝从资历较浅、地位不高的心腹近侍或仆从中选拔一些人来承担政务,逐渐演变成正式的辅政机构,当这些辅政机构和官员的权力较重时,皇帝又从更为亲宠的近侍或仆从中另选一些人来承担政务,有意架空原有的辅政机构和官员,剥夺其实权,……每一次循环的结果,都使得中枢机构原权力更分散,皇帝的权力更加强。这种不断地转移与分散,是封建国家权力运行的基本规律。

材料三 孟德斯鸠在《论法的精神》一书中曾这样评价当时中国的君主专制:“中国政府只有施用棍棒才能让人民做些事情,政府与其说是管理民政,毋宁说是管理家政。中国的专制主义……用自己的锁链武装了自己,而变得更为凶暴。”“因此,中国是一个专制国家,它的原则是恐怖的。”

(1)材料一中明太祖对自秦至宋的丞相的相关评述是否正确?并阐述理由。明太祖“罢相”的实质是什么?

(2)依据材料二并结合所学知识,概述明清两代中枢机构的两次大循环,并说明其反映的本质问题。

(3)材料三中孟德斯鸠的观点是否正确?请阐述理由。

两汉至明清时期行政体制的演变同步练习参考答案

1. D 解析:汉武帝为改变丞相位高权重的局面,采取种种措施削弱丞相的权力和影响力,A、B、C三项皆属于汉武帝加强君主专制的措施。三省六部制初创于隋代,汉朝时不可能出现,故本题选D。

2. C 解析:本题考查三省六部制。依据“官僚体系内部的权力制衡”分析可知,本题选C。其他选项与材料信息不符。

3. A 解析:本题考查唐朝三省六部制下的行政决策过程。在三省六部制下,中书省负责决策,门下省负责审议,尚书省率六部负责执行。综合以上分析可知,本题选A。

4. A 解析:本题考查古代中国的政治制度,考查学生获取信息的能力,难度中等。材料的大意是:宋朝官制的设置、名称都是沿用唐朝的旧制度。然而三师、三公不常设置,宰相不专门从三省长官中选出。中书省、门下省被排斥,另外中书省设置在宫中,被称作政事堂,与枢密院一起掌握大权。由此说明宰相权力被进一步削弱。

5. B 解析:本题考查明初加强君主专制的措施。依据“人君不能躬览庶政……”等分析可知,明太祖废除丞相,“躬览庶政”,以杜绝大臣专权,因此本题选B项。A项为宋朝时分割相权的措施,C、D项不能体现材料之意。

6. B 解析:题眼是“用折子随时秘密奏闻”。皇帝指令亲近大臣刺探政治动向、经济情况,从而为皇帝决策提供了信息来源,故选B项。

7. B 解析:依据“其职责是提出建议和批阅国家的公文”“不能向皇帝的旨意提出统一的挑战”分析可知,B项说法错误,D项说法正确;由“随时应召”可知A项说法正确;大学士的设置满足了君主专权的需要,C项说法正确。

8. D 解析:依据“分天下之治”“分行省以治外”“掌国庶务,统郡县,镇边鄙,与都省为表里”等信息分析可知,行省是地方最高行政机关,且是朝廷派出机构,由中央委派官员管理,D项表述精确。

9. C 解析:从题中图片分析可知,左图反映的是汉初实行的郡国并行制,右图反映的是元朝实行的行省制度,从左图到右图的变化体现了中央集权大大加强。由此可知,本题选C。A项说法错误,B项与材料无关,D项说法错误。

10. C 解析:由题干中“唐宋时期的国家体制可称之为中央集权的君主制”和“宰相有很大的权力,和皇帝讨论军国大事、人事任免,甚至皇位继承等问题,并做出决定”等信息分析可知,唐宋时期在君主专制的体制下,宰相拥有很大的权力,故C项正确;A、B两项表述明显不符合史实,故排除;D项不能由材料得出,排除。

11.(1)不正确。

理由:①秦朝设置丞相等三公官职,建立起以皇权为中心的较为完备的中央政权组织;②秦亡于暴政,而非中央集权制度;③汉、唐、宋的宰相制度对于巩固中央集权维护统一多民族国家发挥了积极作用。

实质:君主专制制度的进一步强化。

(2)明清制度:①明朝废除丞相,六部分理全国政事,形成内阁制,为皇帝提供顾问的内侍机构;②清代增设军机处,由皇帝挑选亲信的官员充任军机大臣跪受笔录,上传下达。

本质问题:专制皇权逐步加强,君主专制达到了顶峰。

(3)正确。理由:明清时期,我国封建君主专制空前强化,封建制度走向腐朽和衰落。

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理