语文 选修 新闻阅读与实践(配人教版)第三章 第5课 《彭德怀印象》(共43张)

文档属性

| 名称 | 语文 选修 新闻阅读与实践(配人教版)第三章 第5课 《彭德怀印象》(共43张) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 614.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-09-21 09:20:22 | ||

图片预览

文档简介

第5课 彭德怀印象

通讯:讲述新闻故事

和本章相对应的高考知识点是阅读题中的分析、概括及探究。

1.分析文章结构,把握文章思路

文章常见的结构有并列式、对照式、层进式、总分式。并列式的几个层次、段落之间的关系是平行的,没有主次的。对照式是把两种事物或意思加以对比,或者是用另一种事物或意思来烘托某一种事物或意思。层进式的各层次、段落之间是层层深入、步步推进的关系,各层次、段落前后顺序有严格要求,不能随意改动。总分式就是总说分说的关系,有先总说后分说、先分说后总说、先总说后分说再总说三种类型。

2.归纳内容要点,概括中心意思

“内容要点”又分为“显形要点”和“隐形要点”。“显形要点”是指在文章中有明显语言标志的,如用“首先、其次、再次”等表序列的词语,或某一段中并列于其他段落的中心句;“隐形要点”是指作者观点并无语言标志,散见在文章各处的要点,要在文章各部分的字里行间去寻找并概括,从各种信息中揣摩作者意图。具体地说就是:对具体的内容准确地加以概括,提炼出它的核心,这是一种抽象的概括能力;对抽象的内容加以阐发,使之具体化,即利用具体的材料或经验作出解释,这是一种形象发散思维能力;对含蓄的语句加以解释,即结合具体语境分析、揭示语句的深层含意和言外之义,这是一种综合分析思维能力。

3.分析概括作者在文中的观点态度

分析把握作者的观点态度,最基本的方法是根据文体特点对文章内容作具体分析。作者的观点和态度,有的是直接表述出来的,有的则是分散在多处。对于前者,只要在理解的基础上直接提取就行了;对于后者,需要在辨别和筛选后得出正确判断,然后作出准确的概括。

4.探究能力

近两年来,高考阅读题中探究题比重加大,要求学生要灵活根据文本的内容表达自己的观点。其实,探究题也就是一篇小作文,有的讲求有理有据,有的讲求感情有所依托,只要言之成理即可,没有固定的、唯一的答案,关键是要敢于表述。

《红星照耀中国》是美国著名记者埃德加·斯诺的不朽名著,是一部文笔优美的纪实性很强的报道性作品。作者真实记录了自己1936年6月至10月在我国西北革命根据地进行实地采访的所见所闻,向全世界真实报道了中国和中国工农红军以及许多红军领袖、红军将领的情况。

1936年6月,美国记者埃德加·斯诺在苏区临时首都保安(现陕西志丹县)采访了毛泽东并搜集到有关红军长征的第一手资料后,本打算到南线采访,但为他担任翻译的红军战士建议他去宁夏前线采访正在接应红二、四方面军入陕的红军西征部队。斯诺后来说:“我幸亏接受了他的劝告,我要是没有接受他的劝告,在离开保安时,仍旧不明白红军不可战胜的声誉从何而来。”毛泽东同意斯诺到前线采访,并在7月9日派出一个骑兵小分队护送他经吴起镇赴宁夏。约20天后,斯诺一行到达红军西方野战军司令部所在地——预旺堡(今宁夏同心县),受到红军的热烈欢迎。彭德怀、聂荣臻、左权等人在一个场院上为他们举行了欢迎大会。

斯诺与彭德怀同住在预旺堡简陋的司令部院内,并对他进行过多次采访。9月1日,斯诺随彭德怀离开预旺堡向西转移到吊堡子,几天后,他结束了在宁夏为期40多天的采访。后来,斯诺把在宁夏的所见所闻都详尽地写进了《红星照耀中国》中,使国民党反动派对红军的一切污蔑和指责都不攻自灭。尽管当时他看到的仅局限于中国“西北角”,这块人口稀少荒凉、被国民党强大军队重重包围的红色根据地,但他已经预感到“红星照耀中国”,甚至还会照耀全世界。

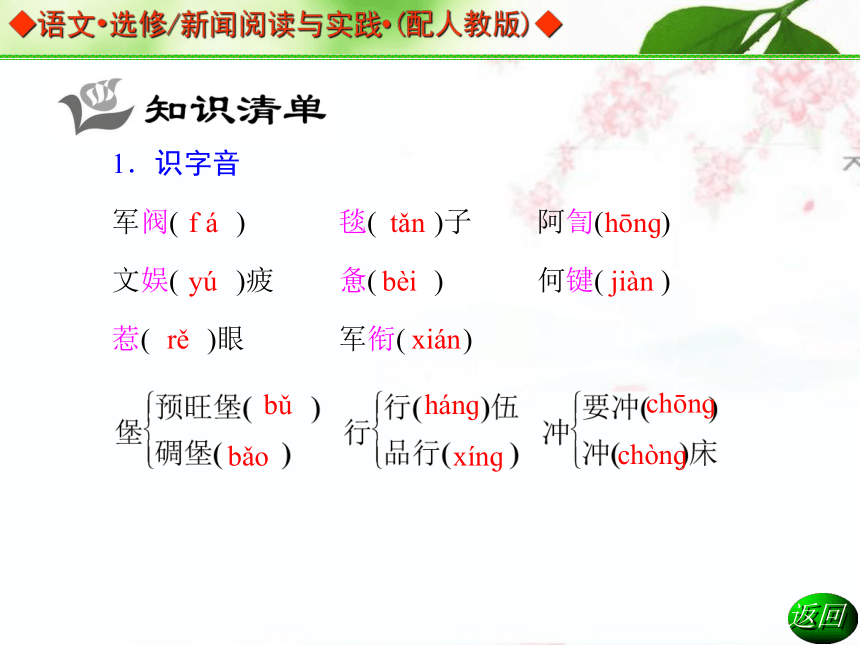

1.识字音

军阀( ) 毯( )子 阿訇( )

文娱( )疲 惫( ) 何键( )

惹( )眼 军衔( )

f á tǎn hōnɡ

yú bèi jiàn

rě xián

bǔ

bǎo

hánɡ

xínɡ

chōnɡ

chònɡ

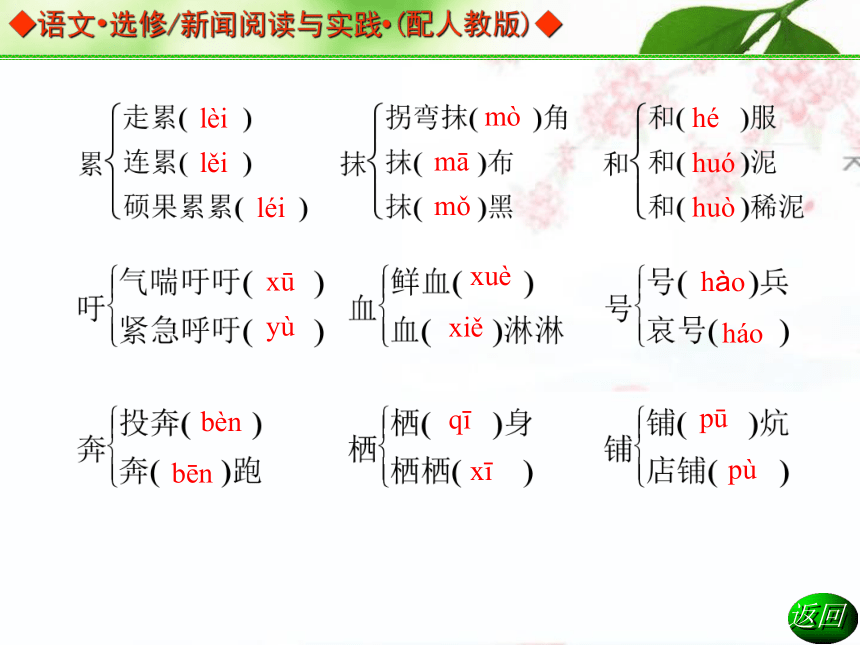

lèi

lěi

léi

mò

mā

mǒ

hé

huó

huò

xū

yù

xuè

xiě

hào

háo

bèn

bēn

qī

xī

pū

pù

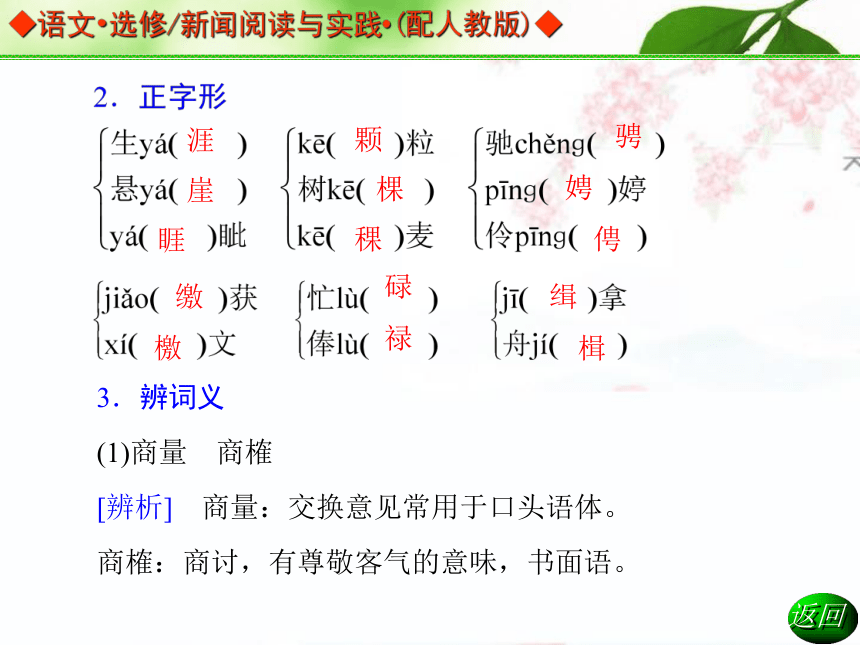

涯

崖

睚

颗

棵

稞

骋

娉

俜

缴

檄

碌

禄

缉

楫

3.辨词义

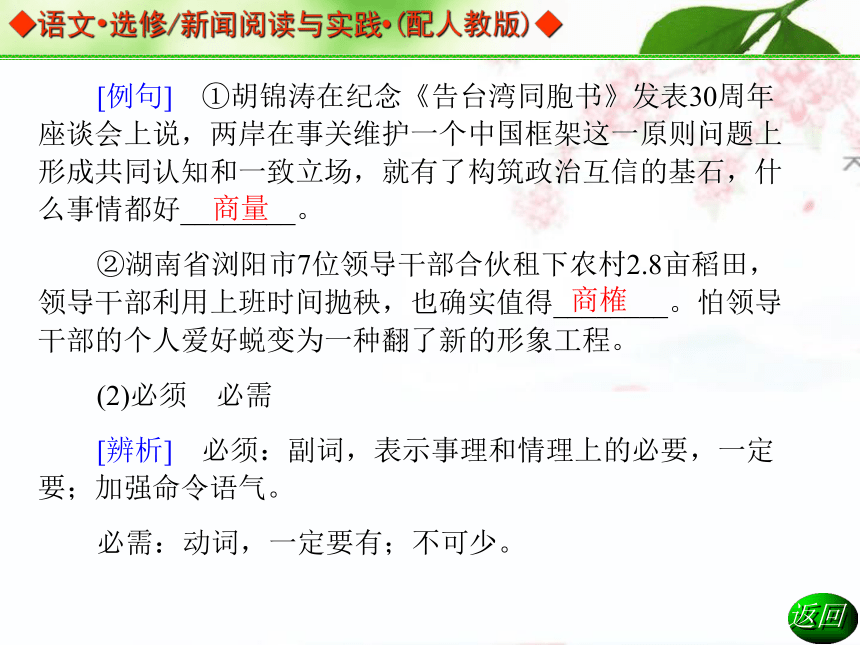

(1)商量 商榷

[辨析] 商量:交换意见常用于口头语体。

商榷:商讨,有尊敬客气的意味,书面语。

[例句] ①胡锦涛在纪念《告台湾同胞书》发表30周年座谈会上说,两岸在事关维护一个中国框架这一原则问题上形成共同认知和一致立场,就有了构筑政治互信的基石,什么事情都好________。

②湖南省浏阳市7位领导干部合伙租下农村2.8亩稻田,领导干部利用上班时间抛秧,也确实值得________。怕领导干部的个人爱好蜕变为一种翻了新的形象工程。

(2)必须 必需

[辨析] 必须:副词,表示事理和情理上的必要,一定要;加强命令语气。

必需:动词,一定要有;不可少。

商量

商榷

[例句] ①国务院公布《国务院办公厅关于搞活流通扩大消费的意见》,意见提出,健全居民生活________品储备机制,切实增强市场应急调控能力。

②备受关注的2009年全国铁路春运方案已经出台,记者从亳州火车站获悉,为保证对旅客乘降全过程的控制,确保旅客安全乘车,车站方要求,始发列车工作人员________提前60分钟到达岗位。

(3)正规 正轨

[辨析] 正规:合乎规定或标准的,遵循立法的正规程序。

正轨:正常的发展途径,如步入正轨。

必需

必须

[例句] ①1月1日起,所有的婚检项目全部免费。我省市民只要到当地________的妇幼保健所即可参加,在妇幼保健机构,被检查者可以在医生的指导下,选择自己希望检查的项目。

②华尔街的分析师说,中国大陆芯片业已经步入________,中国应该会在不久的将来扮演其重要的角色,成为下一个大型芯片生产中心。

4.释词语

开门见山: ______________________________________

直截了当:_______________________________________

转弯抹角:_______________________________________

正规

正轨

比喻说话写文章直截了当。

(言语行动等)简单爽快。

比喻说话、做事不直截了当。

1.人物通讯往往会交代一些新闻背景资料,来帮助读者深入了解所刻画的人物形象。这篇通讯交代了有关彭德怀的哪些背景材料?这些背景材料体现了彭德怀的哪些精神品质?

分析:(1)彭德怀“赤匪”生涯的概述。行伍出身,进过军校,28岁升任旅长,这更突出了彭德怀的才能。湘军中以“自由派”军官著称,办事同士兵委员会商量,这体现了彭德怀作为高官难得的民主思想。

(2)对南方红军长征时彭德怀的描述。“突破了几万敌军的层层防线……找到了栖身之地。”简略的描述,却集中说明了

彭德怀非凡的军事才能。长征中,把马让给走累了的或受了伤的同志骑而自己步行,这体现彭德怀关爱战士的优秀品质。

(3)对彭德怀身体情况的介绍。“愉快爱笑”表明彭德怀是个生活态度积极乐观的人。长征途中“硬着头皮吃没有煮过的麦粒和野草,又吃带有毒性的食物和几天颗粒不进”而使“肚子不好”,体现了彭德怀吃苦耐劳的顽强精神。身经百战,却只受过一次表面伤,说明彭德怀的身体素质好、行动敏捷的特点。

2.彭德怀是深受大家爱戴的高级将领。这篇通讯中,作者是怎样表现他的军事才华的?

分析:彭德怀是位优秀的军事人才,在带军战斗和管理军队上都有出色的表现。

(1)在率军作战方面。在军阀省主席何键将军的国民党军队中领导了一次起义,年方28岁就已任旅长。南方红军长征时,“他突破了几万敌军的层层防线,在进军……找到了栖身之地”。这些都说明了彭德怀指挥部署军队作战的才能。红二师演习时,他身先士卒冲到山顶,这也体现了他率军作战时勇敢在前、以身作则的精神品质。

(2)在管理军队方面。办事同士兵委员会商量,体现了彭德怀博采众长、团结合作的民主思想,不仅能取得士兵们的好感和信任,而且能增强军队的战斗力。长征时把马让给走累了的或受了伤的同志骑,向“红小鬼”讲政治和他们的个人问题,看演出时把棉衣披到小号手身上,这些情景都深深体现了彭德怀关心爱护战士们的伟大情怀。制服、伙食同部下一样,这都彰显了彭德怀作为高级将领的平等意识。正因为有了这样的人格魅力,才会增强军队的凝聚力和战斗力。

3.为了刻画彭德怀的形象,文中使用了哪些侧面描写?

分析:刻画人物形象,除了使用正面描写直接表现人物的性格特点,还往往借助侧面描写来烘托人物形象的性格特点。在本文中,侧面描写彭德怀的内容有:(1)吃瓜方面。彭德怀很爱吃瓜,但在吃瓜方面并不是什么对手;好吃惯了的作者最后也在“韩吃瓜”面前认输。此处,借“作者”和“韩吃瓜”都能吃瓜的描写,侧面烘托彭德怀“吃得很少很简单”及“身体极为健康,只是肚子不好”的特点。

(2)在睡觉时间方面。彭德怀迟睡早起,每天晚上平均只睡四五个小时。此处用毛泽东的“迟睡也迟起”来衬托彭德怀的“迟睡早起”,“总是很忙碌”的特点。

(3)在军中的重要地位和作用方面。政府军扔传单,“悬赏五万到十万元缉拿彭德怀,不论死擒活捉”,由此可以看出彭德怀杰出的军事才能在政府军中的影响和受重视的程度。

4.文中有关“大鼻子”的描写有什么作用?

分析:这个典型的细节描写对于表现人物有很重要的作用。 它能使人物形象鲜活起来,灵动起来,而且在细节描写中,作者对人物的喜爱憎恶也会自然流露出来,感染读者。“大鼻子”的描写,有这样几个作用:一是写我抗日军民的真挚朴实,他们没有见过日本帝国主义者,只是从漫画上看到帝国主义者都是大鼻子,就想当然地以为日本帝国主义也是大鼻子。他们对友好的外国人也是按鼻子来区别对待的,认为作者的鼻子还不够大,因此是朋友而不是帝国主义者。二是写彭德怀因此和作者开玩笑,对作者有关漫画的疑问作出风趣的回答,表现了彭德怀开朗、幽默的个性特点。这个典型细节,蕴含着丰富的意味,让读者对人物有充分、形象的认识。

一、基础知识

1.下列各组词语中加点的字,每对的读音都不相同的一组是( )

A.塑料/上溯 辅导/哺育 真谛/取缔

B.酬谢/绸缪 简陋/露面 威名/偎依

C.刹那/刹车 创伤/创造 行款/行头

D.粗犷/旷达 剽悍/漂泊 氛围/气愤

解析:A.sù/sù fǔ/bǔ dì/dì;

B.chóu/chóu lòu/lòu wēi/wēi;

C.chà/shā chuānɡ/chuànɡ hánɡ/xínɡ;

D.ɡuǎnɡ/kuànɡ piāo/piāo fēn/fèn。

答案:C

2.下列词语中没有错别字的一组是( )

A.崛起 缴获 度假村 气喘吁吁

B.暖昧 潮汛 辨证法 仗义执言

C.影牒 辐射 凌霄花 一愁莫展

D.简练 坐镇 煞风景 锋芒必露

解析:B.暧昧,辩证法;C.影碟,一筹莫展;D.锋芒毕露。

答案:A

3.依次填入下列各横线处的词语,最恰当的一组是( )

①刘汉民同志回忆说:“培民书记每次下乡路过饭店时,________要下车看望我们,有时还给我们送些礼物,________他的礼物微薄,但在我们心上却像千斤重的砝码。”

②贝多芬在致亲王的信里写道:“您之所以成为一个亲王,是由于偶然的出身;而我________成为贝多芬,却________我自己。”

A.经常 不管 之所以 是由于

B.总 不管 所以 由于

C.总 尽管 之所以 是由于

D.经常 尽管 所以 由于

解析:总:一直。经常:时常。用“总”准确。尽管:连词,表姑且承认某种事实,下文往往有“但是”“然而”等表转折关系的连词与之呼应。不管:连词,表在任何条件或情况下结果都不会改变,后边常用“都”“也”等副词与之呼应,由此可知答案为C。

答案:C

4.下列的句子中,没有语病的一句是( )

A.记者近日发现,公园晨练的老年人中流行一种由松树精华做成的“神仙茶”,对这种带点儿树皮味的绿色茶剂赞不绝口。

B.挪威国宝级乐队“神秘园”将再度来京演出,实现了外国演出团在京演出超过7次的纪录,在其演出的艺术历程中也是唯一的一次。

C.连年亏损的美国《新闻周刊》正待价而沽,境内华人都鼓动中国人出手收购,将这份引以为豪的美国期刊经营权收入囊中。

D.报告指出,中国及印度的一些跨国公司眼下正不遗余力地开拓国际市场,新加坡、俄罗斯等则紧随其后,国际市场的竞争格局在发生变化。

答案:D

5.与《彭德怀印象》一文无关的是( )

A.作者埃德加·斯诺

B.选自《西行漫记》一书

C.通篇没有中心事件

D.是一篇事件通讯

解析:非事件通讯,而是人物通讯。

答案:D

二、阅读理解

阅读下面的文字,完成6~8题。

蔡元培的北大时代

黄艾禾

北大因蔡元培,从此确立其现代传统和校格。而蔡元培也因北大,成为中国伟大的教育家。

1916年时的北大,虽然已经改名为国立北京大学,其作为“皇家大学”的官僚气与衙门气依然浓厚。在教员中,有不少是北洋政府的官僚,这些教师即使不学无术,也受到学生巴结,以便日后自己当官仕途方便。陶希圣先生对那时的北大曾有

这样的回忆:“民国初年,贵族子弟仍然不少。……两院一堂是八大胡同(当时的妓院集中地)受欢迎的重要的顾客。一堂就是北京大学——京师大学堂。”北大的这种腐败名声,蔡元培早有所闻,朋友们也劝他不要去,担心他“进去了,若不能整顿,反于自己的名声有碍”,然而蔡内心里已经下定决心。实际上,“教育救国”的理念,是蔡元培自戊戌变法失败后一直坚信不移的信念。

1916年12月26日,蔡元培接受了北洋政府大总统黎元洪的北大校长委任状。1917年1月4日,蔡元培赴北大上任。据当时正在北大上学的顾颉刚的回忆,到任那天,校工们在门口恭恭敬敬排队向他行礼,蔡元培“脱下礼帽,郑重其事地向校工们回鞠了一个躬,这就使校工和学生们大为惊讶”。实际上,

蔡元培从来也没有把北大校长一职看作是一官职,他不做官,也要求学生们不做官。

蔡元培1月4日到北大上任,1月11日就呈请教育部聘任陈独秀出任文科学长。蔡元培与陈独秀,个性完全不同。但是蔡元培看中陈独秀的,是他的新锐和毅力。一旦下定决心,就一趟趟“亲顾茅庐”。他去陈的住处拜访陈时,因陈习惯晚睡晚起,他就耐心地坐在门口的一只小板凳上,等待着年龄小他一轮的陈独秀醒来。

在蔡元培引进了陈独秀后,陈又引进了胡适进北大当教师。而胡适当时不过是个连博士学位还没拿到的毛头小伙——后来,胡适在他的纪念文章里曾提到,如果没有蔡元培,

他的一生很可能会在一家二三流的报刊编辑生涯中度过。

引进陈独秀与胡适,是蔡元培“兼容并包,思想自由”的著名八字方针下的两段佳话。蔡决心以这八个字来塑造北大是他在欧洲留学期间就已埋下的心愿。在这种精神下,北大,吸引了中国的各路学术精英,大师云集,各种文化社团风起云涌。而那种“师生间问难质疑、坐而论道的学风”,那种民主自由的风气,从那时开始形成,成为北大异于其他大学、吸引后来一代又一代学子的独特传统。

实行教授治校,也是蔡元培在国外留学期间感悟到的。在蔡任北大校长期间建立起教授会、评议会,各科学长由教授会公举等举措,都是对德国大学管理方法的仿效。据时任北大

教授的沈尹默的回忆,当时的评议会,由全体教授推举,约五人中选一人。凡校中章程规律,都要经评议会同意

讲到蔡元培与北京大学,就必然讲到五四运动。在蔡元培的支持下,以北京大学为中心的波澜壮阔的新文化运动,为五四运动孕育了丰厚的文化背景,而五四运动本身,也直接与蔡元培相关。1919年5月4日。在游行队伍从红楼出发之前,蔡元培曾在出口处挡了一下。他表示大家有什么要求,他可以代表同学们向政府提要求。但在激愤之下,学生们不肯。

1919年5月4日当晚,蔡元培对学生们说:“你们今天所做的事情我全知道了,我寄以相当的同情。”话一出,全场欢声雷动。蔡又说:“我是全校之主,我自当尽营救学生之责……我保证在三天之内,把被捕同学营救回来。”

在社会的强大舆论压力下,被捕学生于5月7日被保释出狱。而蔡元培却在5月8日向政府提出辞呈。第二天,就悄然去了天津,后来回了浙江老家。

1923年之后的蔡元培,人或在海外,或在国内办大学院和中央研究院等,已不再管理北大校务,但是,北大却从此确立其现代传统和校格。而蔡元培也因北大,成为伟大的教育家。

(选自《新闻周刊》2006年第5期,有删改)

6.身为北大校长蔡元培的行为和措施改造或影响了北大,“北大因蔡元培,从此确立其现代传统和校格”,请问以下不在其列的两项是( )

A.戊戌变法失败后,蔡元培一直坚信“教育救国”的理念。

B.为了引进陈独秀,蔡元培去陈的住处拜访陈时,耐心地坐在门口的一只小板凳上,等待着年龄小他一轮的陈独秀醒来。促使北大“师生间问难质疑、坐而论道的学风”形成。

C.蔡元培在国外留学期间感悟到实行教授治校的好处。

D.1919年5月4日,在游行队伍从红楼出发之前,蔡元培曾在出口处挡了一下。

E.蔡元培却于1919年5月8日向政府提出辞呈。第二天,就悄然去了天津,后来回了浙江老家。

解析:AC项均不属于“措施或行为”

答案:AC

7.聘任陈独秀与胡适,是蔡元培“兼容并包,思想自由”精神的体现。同是写蔡元培引进杰出人才,但写法上有所不同,请简要分析。

答案:写引进陈独秀主要通过对蔡元培细节性的行为的描写,表现了蔡元培求贤若渴的诚意和胸怀;写引进胡适主要通过引用胡适纪念性的话语,侧面表现了蔡元培独具慧眼,不拘一格吸纳人才的博大胸襟。

8.学术界公认蔡元培先生为“学界泰斗,人世楷模”,你的看法如何?请结合文本,予以简要论述。

答案:①他有人格魅力,有高尚的道德情操。如他不做官,也要求学生们不做官;愤然辞职,不与腐朽的统治者同流合污等;②他有坚定的“教育救国”的信念。③他尊重学术,尊重人才,胸襟博大,容纳百川,不拒细流。如引进陈独秀与胡适等不同风格的人才。④他热爱学生。如想方设法营救被捕的学生,对学生一片赤子之心等。⑤他博学,学贯中西,善于借他山之石,来塑造北大。

三、语言表达

9.阅读以下新闻材料,根据要求答题。

世界上最遥远的距离莫过于我们坐在一起,你却在玩手机。近日,青岛市民张先生与弟弟妹妹相约去爷爷家吃晚饭,饭桌上老人多次想和孙子孙女说说话,但面前的孩子们却个个抱着手机玩,老人受到冷落后,一怒之下摔了盘子离席。

请就这则新闻写一段评论。(70字左右)?

答:_____________________

______________________?

______________________?

答案:祖孙相聚,孙子孙女却只玩手机,冷落了老人,这表明手机、网络在给我们带来便利的同时也疏远了亲情。别让网络中的虚拟社交,淡漠了我们生活中的真实情感。

10.下面是选自《光明日报》的4条消息的标题,请在分析标题所报道的事实之间内在联系的基础上,写一则100字左右的新闻短评。

外交部发言人:

谷歌若撤出不会影响中国的投资环境

澳联邦通讯部长表示:

网络不能独立于法律之外

瑞士坚决严打(网络)“黄毒”信息

互联网凝聚慈善力量

网民掀起抗旱捐助高潮

答案:当今时代,网络在经济、政治、文化、社会建设中发挥着重要积极的作用,但其传播的“黄毒”信息等也带来严重的负面影响,它还引发国际争端,成为利益集团博弈的工具,因此,用法律的手段监管网络,成为国际社会的共识。

感谢您的使用,退出请按ESC键

本小节结束

通讯:讲述新闻故事

和本章相对应的高考知识点是阅读题中的分析、概括及探究。

1.分析文章结构,把握文章思路

文章常见的结构有并列式、对照式、层进式、总分式。并列式的几个层次、段落之间的关系是平行的,没有主次的。对照式是把两种事物或意思加以对比,或者是用另一种事物或意思来烘托某一种事物或意思。层进式的各层次、段落之间是层层深入、步步推进的关系,各层次、段落前后顺序有严格要求,不能随意改动。总分式就是总说分说的关系,有先总说后分说、先分说后总说、先总说后分说再总说三种类型。

2.归纳内容要点,概括中心意思

“内容要点”又分为“显形要点”和“隐形要点”。“显形要点”是指在文章中有明显语言标志的,如用“首先、其次、再次”等表序列的词语,或某一段中并列于其他段落的中心句;“隐形要点”是指作者观点并无语言标志,散见在文章各处的要点,要在文章各部分的字里行间去寻找并概括,从各种信息中揣摩作者意图。具体地说就是:对具体的内容准确地加以概括,提炼出它的核心,这是一种抽象的概括能力;对抽象的内容加以阐发,使之具体化,即利用具体的材料或经验作出解释,这是一种形象发散思维能力;对含蓄的语句加以解释,即结合具体语境分析、揭示语句的深层含意和言外之义,这是一种综合分析思维能力。

3.分析概括作者在文中的观点态度

分析把握作者的观点态度,最基本的方法是根据文体特点对文章内容作具体分析。作者的观点和态度,有的是直接表述出来的,有的则是分散在多处。对于前者,只要在理解的基础上直接提取就行了;对于后者,需要在辨别和筛选后得出正确判断,然后作出准确的概括。

4.探究能力

近两年来,高考阅读题中探究题比重加大,要求学生要灵活根据文本的内容表达自己的观点。其实,探究题也就是一篇小作文,有的讲求有理有据,有的讲求感情有所依托,只要言之成理即可,没有固定的、唯一的答案,关键是要敢于表述。

《红星照耀中国》是美国著名记者埃德加·斯诺的不朽名著,是一部文笔优美的纪实性很强的报道性作品。作者真实记录了自己1936年6月至10月在我国西北革命根据地进行实地采访的所见所闻,向全世界真实报道了中国和中国工农红军以及许多红军领袖、红军将领的情况。

1936年6月,美国记者埃德加·斯诺在苏区临时首都保安(现陕西志丹县)采访了毛泽东并搜集到有关红军长征的第一手资料后,本打算到南线采访,但为他担任翻译的红军战士建议他去宁夏前线采访正在接应红二、四方面军入陕的红军西征部队。斯诺后来说:“我幸亏接受了他的劝告,我要是没有接受他的劝告,在离开保安时,仍旧不明白红军不可战胜的声誉从何而来。”毛泽东同意斯诺到前线采访,并在7月9日派出一个骑兵小分队护送他经吴起镇赴宁夏。约20天后,斯诺一行到达红军西方野战军司令部所在地——预旺堡(今宁夏同心县),受到红军的热烈欢迎。彭德怀、聂荣臻、左权等人在一个场院上为他们举行了欢迎大会。

斯诺与彭德怀同住在预旺堡简陋的司令部院内,并对他进行过多次采访。9月1日,斯诺随彭德怀离开预旺堡向西转移到吊堡子,几天后,他结束了在宁夏为期40多天的采访。后来,斯诺把在宁夏的所见所闻都详尽地写进了《红星照耀中国》中,使国民党反动派对红军的一切污蔑和指责都不攻自灭。尽管当时他看到的仅局限于中国“西北角”,这块人口稀少荒凉、被国民党强大军队重重包围的红色根据地,但他已经预感到“红星照耀中国”,甚至还会照耀全世界。

1.识字音

军阀( ) 毯( )子 阿訇( )

文娱( )疲 惫( ) 何键( )

惹( )眼 军衔( )

f á tǎn hōnɡ

yú bèi jiàn

rě xián

bǔ

bǎo

hánɡ

xínɡ

chōnɡ

chònɡ

lèi

lěi

léi

mò

mā

mǒ

hé

huó

huò

xū

yù

xuè

xiě

hào

háo

bèn

bēn

qī

xī

pū

pù

涯

崖

睚

颗

棵

稞

骋

娉

俜

缴

檄

碌

禄

缉

楫

3.辨词义

(1)商量 商榷

[辨析] 商量:交换意见常用于口头语体。

商榷:商讨,有尊敬客气的意味,书面语。

[例句] ①胡锦涛在纪念《告台湾同胞书》发表30周年座谈会上说,两岸在事关维护一个中国框架这一原则问题上形成共同认知和一致立场,就有了构筑政治互信的基石,什么事情都好________。

②湖南省浏阳市7位领导干部合伙租下农村2.8亩稻田,领导干部利用上班时间抛秧,也确实值得________。怕领导干部的个人爱好蜕变为一种翻了新的形象工程。

(2)必须 必需

[辨析] 必须:副词,表示事理和情理上的必要,一定要;加强命令语气。

必需:动词,一定要有;不可少。

商量

商榷

[例句] ①国务院公布《国务院办公厅关于搞活流通扩大消费的意见》,意见提出,健全居民生活________品储备机制,切实增强市场应急调控能力。

②备受关注的2009年全国铁路春运方案已经出台,记者从亳州火车站获悉,为保证对旅客乘降全过程的控制,确保旅客安全乘车,车站方要求,始发列车工作人员________提前60分钟到达岗位。

(3)正规 正轨

[辨析] 正规:合乎规定或标准的,遵循立法的正规程序。

正轨:正常的发展途径,如步入正轨。

必需

必须

[例句] ①1月1日起,所有的婚检项目全部免费。我省市民只要到当地________的妇幼保健所即可参加,在妇幼保健机构,被检查者可以在医生的指导下,选择自己希望检查的项目。

②华尔街的分析师说,中国大陆芯片业已经步入________,中国应该会在不久的将来扮演其重要的角色,成为下一个大型芯片生产中心。

4.释词语

开门见山: ______________________________________

直截了当:_______________________________________

转弯抹角:_______________________________________

正规

正轨

比喻说话写文章直截了当。

(言语行动等)简单爽快。

比喻说话、做事不直截了当。

1.人物通讯往往会交代一些新闻背景资料,来帮助读者深入了解所刻画的人物形象。这篇通讯交代了有关彭德怀的哪些背景材料?这些背景材料体现了彭德怀的哪些精神品质?

分析:(1)彭德怀“赤匪”生涯的概述。行伍出身,进过军校,28岁升任旅长,这更突出了彭德怀的才能。湘军中以“自由派”军官著称,办事同士兵委员会商量,这体现了彭德怀作为高官难得的民主思想。

(2)对南方红军长征时彭德怀的描述。“突破了几万敌军的层层防线……找到了栖身之地。”简略的描述,却集中说明了

彭德怀非凡的军事才能。长征中,把马让给走累了的或受了伤的同志骑而自己步行,这体现彭德怀关爱战士的优秀品质。

(3)对彭德怀身体情况的介绍。“愉快爱笑”表明彭德怀是个生活态度积极乐观的人。长征途中“硬着头皮吃没有煮过的麦粒和野草,又吃带有毒性的食物和几天颗粒不进”而使“肚子不好”,体现了彭德怀吃苦耐劳的顽强精神。身经百战,却只受过一次表面伤,说明彭德怀的身体素质好、行动敏捷的特点。

2.彭德怀是深受大家爱戴的高级将领。这篇通讯中,作者是怎样表现他的军事才华的?

分析:彭德怀是位优秀的军事人才,在带军战斗和管理军队上都有出色的表现。

(1)在率军作战方面。在军阀省主席何键将军的国民党军队中领导了一次起义,年方28岁就已任旅长。南方红军长征时,“他突破了几万敌军的层层防线,在进军……找到了栖身之地”。这些都说明了彭德怀指挥部署军队作战的才能。红二师演习时,他身先士卒冲到山顶,这也体现了他率军作战时勇敢在前、以身作则的精神品质。

(2)在管理军队方面。办事同士兵委员会商量,体现了彭德怀博采众长、团结合作的民主思想,不仅能取得士兵们的好感和信任,而且能增强军队的战斗力。长征时把马让给走累了的或受了伤的同志骑,向“红小鬼”讲政治和他们的个人问题,看演出时把棉衣披到小号手身上,这些情景都深深体现了彭德怀关心爱护战士们的伟大情怀。制服、伙食同部下一样,这都彰显了彭德怀作为高级将领的平等意识。正因为有了这样的人格魅力,才会增强军队的凝聚力和战斗力。

3.为了刻画彭德怀的形象,文中使用了哪些侧面描写?

分析:刻画人物形象,除了使用正面描写直接表现人物的性格特点,还往往借助侧面描写来烘托人物形象的性格特点。在本文中,侧面描写彭德怀的内容有:(1)吃瓜方面。彭德怀很爱吃瓜,但在吃瓜方面并不是什么对手;好吃惯了的作者最后也在“韩吃瓜”面前认输。此处,借“作者”和“韩吃瓜”都能吃瓜的描写,侧面烘托彭德怀“吃得很少很简单”及“身体极为健康,只是肚子不好”的特点。

(2)在睡觉时间方面。彭德怀迟睡早起,每天晚上平均只睡四五个小时。此处用毛泽东的“迟睡也迟起”来衬托彭德怀的“迟睡早起”,“总是很忙碌”的特点。

(3)在军中的重要地位和作用方面。政府军扔传单,“悬赏五万到十万元缉拿彭德怀,不论死擒活捉”,由此可以看出彭德怀杰出的军事才能在政府军中的影响和受重视的程度。

4.文中有关“大鼻子”的描写有什么作用?

分析:这个典型的细节描写对于表现人物有很重要的作用。 它能使人物形象鲜活起来,灵动起来,而且在细节描写中,作者对人物的喜爱憎恶也会自然流露出来,感染读者。“大鼻子”的描写,有这样几个作用:一是写我抗日军民的真挚朴实,他们没有见过日本帝国主义者,只是从漫画上看到帝国主义者都是大鼻子,就想当然地以为日本帝国主义也是大鼻子。他们对友好的外国人也是按鼻子来区别对待的,认为作者的鼻子还不够大,因此是朋友而不是帝国主义者。二是写彭德怀因此和作者开玩笑,对作者有关漫画的疑问作出风趣的回答,表现了彭德怀开朗、幽默的个性特点。这个典型细节,蕴含着丰富的意味,让读者对人物有充分、形象的认识。

一、基础知识

1.下列各组词语中加点的字,每对的读音都不相同的一组是( )

A.塑料/上溯 辅导/哺育 真谛/取缔

B.酬谢/绸缪 简陋/露面 威名/偎依

C.刹那/刹车 创伤/创造 行款/行头

D.粗犷/旷达 剽悍/漂泊 氛围/气愤

解析:A.sù/sù fǔ/bǔ dì/dì;

B.chóu/chóu lòu/lòu wēi/wēi;

C.chà/shā chuānɡ/chuànɡ hánɡ/xínɡ;

D.ɡuǎnɡ/kuànɡ piāo/piāo fēn/fèn。

答案:C

2.下列词语中没有错别字的一组是( )

A.崛起 缴获 度假村 气喘吁吁

B.暖昧 潮汛 辨证法 仗义执言

C.影牒 辐射 凌霄花 一愁莫展

D.简练 坐镇 煞风景 锋芒必露

解析:B.暧昧,辩证法;C.影碟,一筹莫展;D.锋芒毕露。

答案:A

3.依次填入下列各横线处的词语,最恰当的一组是( )

①刘汉民同志回忆说:“培民书记每次下乡路过饭店时,________要下车看望我们,有时还给我们送些礼物,________他的礼物微薄,但在我们心上却像千斤重的砝码。”

②贝多芬在致亲王的信里写道:“您之所以成为一个亲王,是由于偶然的出身;而我________成为贝多芬,却________我自己。”

A.经常 不管 之所以 是由于

B.总 不管 所以 由于

C.总 尽管 之所以 是由于

D.经常 尽管 所以 由于

解析:总:一直。经常:时常。用“总”准确。尽管:连词,表姑且承认某种事实,下文往往有“但是”“然而”等表转折关系的连词与之呼应。不管:连词,表在任何条件或情况下结果都不会改变,后边常用“都”“也”等副词与之呼应,由此可知答案为C。

答案:C

4.下列的句子中,没有语病的一句是( )

A.记者近日发现,公园晨练的老年人中流行一种由松树精华做成的“神仙茶”,对这种带点儿树皮味的绿色茶剂赞不绝口。

B.挪威国宝级乐队“神秘园”将再度来京演出,实现了外国演出团在京演出超过7次的纪录,在其演出的艺术历程中也是唯一的一次。

C.连年亏损的美国《新闻周刊》正待价而沽,境内华人都鼓动中国人出手收购,将这份引以为豪的美国期刊经营权收入囊中。

D.报告指出,中国及印度的一些跨国公司眼下正不遗余力地开拓国际市场,新加坡、俄罗斯等则紧随其后,国际市场的竞争格局在发生变化。

答案:D

5.与《彭德怀印象》一文无关的是( )

A.作者埃德加·斯诺

B.选自《西行漫记》一书

C.通篇没有中心事件

D.是一篇事件通讯

解析:非事件通讯,而是人物通讯。

答案:D

二、阅读理解

阅读下面的文字,完成6~8题。

蔡元培的北大时代

黄艾禾

北大因蔡元培,从此确立其现代传统和校格。而蔡元培也因北大,成为中国伟大的教育家。

1916年时的北大,虽然已经改名为国立北京大学,其作为“皇家大学”的官僚气与衙门气依然浓厚。在教员中,有不少是北洋政府的官僚,这些教师即使不学无术,也受到学生巴结,以便日后自己当官仕途方便。陶希圣先生对那时的北大曾有

这样的回忆:“民国初年,贵族子弟仍然不少。……两院一堂是八大胡同(当时的妓院集中地)受欢迎的重要的顾客。一堂就是北京大学——京师大学堂。”北大的这种腐败名声,蔡元培早有所闻,朋友们也劝他不要去,担心他“进去了,若不能整顿,反于自己的名声有碍”,然而蔡内心里已经下定决心。实际上,“教育救国”的理念,是蔡元培自戊戌变法失败后一直坚信不移的信念。

1916年12月26日,蔡元培接受了北洋政府大总统黎元洪的北大校长委任状。1917年1月4日,蔡元培赴北大上任。据当时正在北大上学的顾颉刚的回忆,到任那天,校工们在门口恭恭敬敬排队向他行礼,蔡元培“脱下礼帽,郑重其事地向校工们回鞠了一个躬,这就使校工和学生们大为惊讶”。实际上,

蔡元培从来也没有把北大校长一职看作是一官职,他不做官,也要求学生们不做官。

蔡元培1月4日到北大上任,1月11日就呈请教育部聘任陈独秀出任文科学长。蔡元培与陈独秀,个性完全不同。但是蔡元培看中陈独秀的,是他的新锐和毅力。一旦下定决心,就一趟趟“亲顾茅庐”。他去陈的住处拜访陈时,因陈习惯晚睡晚起,他就耐心地坐在门口的一只小板凳上,等待着年龄小他一轮的陈独秀醒来。

在蔡元培引进了陈独秀后,陈又引进了胡适进北大当教师。而胡适当时不过是个连博士学位还没拿到的毛头小伙——后来,胡适在他的纪念文章里曾提到,如果没有蔡元培,

他的一生很可能会在一家二三流的报刊编辑生涯中度过。

引进陈独秀与胡适,是蔡元培“兼容并包,思想自由”的著名八字方针下的两段佳话。蔡决心以这八个字来塑造北大是他在欧洲留学期间就已埋下的心愿。在这种精神下,北大,吸引了中国的各路学术精英,大师云集,各种文化社团风起云涌。而那种“师生间问难质疑、坐而论道的学风”,那种民主自由的风气,从那时开始形成,成为北大异于其他大学、吸引后来一代又一代学子的独特传统。

实行教授治校,也是蔡元培在国外留学期间感悟到的。在蔡任北大校长期间建立起教授会、评议会,各科学长由教授会公举等举措,都是对德国大学管理方法的仿效。据时任北大

教授的沈尹默的回忆,当时的评议会,由全体教授推举,约五人中选一人。凡校中章程规律,都要经评议会同意

讲到蔡元培与北京大学,就必然讲到五四运动。在蔡元培的支持下,以北京大学为中心的波澜壮阔的新文化运动,为五四运动孕育了丰厚的文化背景,而五四运动本身,也直接与蔡元培相关。1919年5月4日。在游行队伍从红楼出发之前,蔡元培曾在出口处挡了一下。他表示大家有什么要求,他可以代表同学们向政府提要求。但在激愤之下,学生们不肯。

1919年5月4日当晚,蔡元培对学生们说:“你们今天所做的事情我全知道了,我寄以相当的同情。”话一出,全场欢声雷动。蔡又说:“我是全校之主,我自当尽营救学生之责……我保证在三天之内,把被捕同学营救回来。”

在社会的强大舆论压力下,被捕学生于5月7日被保释出狱。而蔡元培却在5月8日向政府提出辞呈。第二天,就悄然去了天津,后来回了浙江老家。

1923年之后的蔡元培,人或在海外,或在国内办大学院和中央研究院等,已不再管理北大校务,但是,北大却从此确立其现代传统和校格。而蔡元培也因北大,成为伟大的教育家。

(选自《新闻周刊》2006年第5期,有删改)

6.身为北大校长蔡元培的行为和措施改造或影响了北大,“北大因蔡元培,从此确立其现代传统和校格”,请问以下不在其列的两项是( )

A.戊戌变法失败后,蔡元培一直坚信“教育救国”的理念。

B.为了引进陈独秀,蔡元培去陈的住处拜访陈时,耐心地坐在门口的一只小板凳上,等待着年龄小他一轮的陈独秀醒来。促使北大“师生间问难质疑、坐而论道的学风”形成。

C.蔡元培在国外留学期间感悟到实行教授治校的好处。

D.1919年5月4日,在游行队伍从红楼出发之前,蔡元培曾在出口处挡了一下。

E.蔡元培却于1919年5月8日向政府提出辞呈。第二天,就悄然去了天津,后来回了浙江老家。

解析:AC项均不属于“措施或行为”

答案:AC

7.聘任陈独秀与胡适,是蔡元培“兼容并包,思想自由”精神的体现。同是写蔡元培引进杰出人才,但写法上有所不同,请简要分析。

答案:写引进陈独秀主要通过对蔡元培细节性的行为的描写,表现了蔡元培求贤若渴的诚意和胸怀;写引进胡适主要通过引用胡适纪念性的话语,侧面表现了蔡元培独具慧眼,不拘一格吸纳人才的博大胸襟。

8.学术界公认蔡元培先生为“学界泰斗,人世楷模”,你的看法如何?请结合文本,予以简要论述。

答案:①他有人格魅力,有高尚的道德情操。如他不做官,也要求学生们不做官;愤然辞职,不与腐朽的统治者同流合污等;②他有坚定的“教育救国”的信念。③他尊重学术,尊重人才,胸襟博大,容纳百川,不拒细流。如引进陈独秀与胡适等不同风格的人才。④他热爱学生。如想方设法营救被捕的学生,对学生一片赤子之心等。⑤他博学,学贯中西,善于借他山之石,来塑造北大。

三、语言表达

9.阅读以下新闻材料,根据要求答题。

世界上最遥远的距离莫过于我们坐在一起,你却在玩手机。近日,青岛市民张先生与弟弟妹妹相约去爷爷家吃晚饭,饭桌上老人多次想和孙子孙女说说话,但面前的孩子们却个个抱着手机玩,老人受到冷落后,一怒之下摔了盘子离席。

请就这则新闻写一段评论。(70字左右)?

答:_____________________

______________________?

______________________?

答案:祖孙相聚,孙子孙女却只玩手机,冷落了老人,这表明手机、网络在给我们带来便利的同时也疏远了亲情。别让网络中的虚拟社交,淡漠了我们生活中的真实情感。

10.下面是选自《光明日报》的4条消息的标题,请在分析标题所报道的事实之间内在联系的基础上,写一则100字左右的新闻短评。

外交部发言人:

谷歌若撤出不会影响中国的投资环境

澳联邦通讯部长表示:

网络不能独立于法律之外

瑞士坚决严打(网络)“黄毒”信息

互联网凝聚慈善力量

网民掀起抗旱捐助高潮

答案:当今时代,网络在经济、政治、文化、社会建设中发挥着重要积极的作用,但其传播的“黄毒”信息等也带来严重的负面影响,它还引发国际争端,成为利益集团博弈的工具,因此,用法律的手段监管网络,成为国际社会的共识。

感谢您的使用,退出请按ESC键

本小节结束

同课章节目录