第11课 中国古代的民族关系与对外交往 课件(19张PPT)

文档属性

| 名称 | 第11课 中国古代的民族关系与对外交往 课件(19张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 1.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-09-22 08:06:24 | ||

图片预览

文档简介

第11课

中国古代的民族关系与对外交往

番客朝贡使至,鸿胪寺勘风俗衣服,贡献物色,道里远近,并具本国王名录报。

——王溥《五代会要》卷18《诸司送使馆事例》

唐朝《礼宾图》壁画

学习目标:

了解中国古代的民族政策和边疆管理制度,认识中国作为多民族统一国家的发展历程,以及中国古代处理对外关系的体制。

中国古代的民族关系

时期

阶段

民族

机构

政策

影响

秦汉

形成

秦:

汉:

隋唐宋

发展

隋唐:

宋:

元明清

巩固

元:

明清:

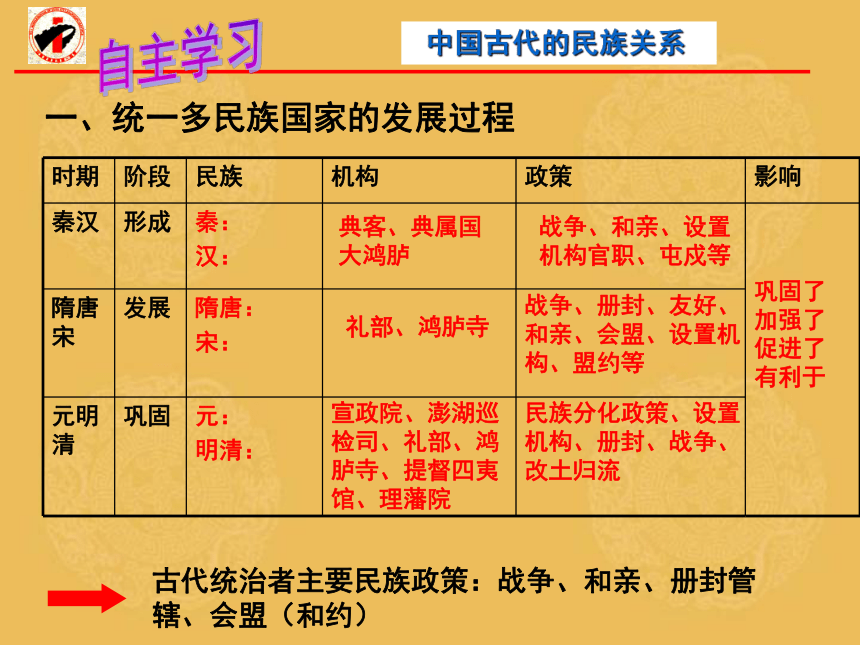

一、统一多民族国家的发展过程

古代统治者主要民族政策:战争、和亲、册封管辖、会盟(和约)

中国古代的民族关系

典客、典属国

大鸿胪

战争、册封、友好、和亲、会盟、设置机构、盟约等

战争、和亲、设置机构官职、屯戍等

宣政院、澎湖巡检司、礼部、鸿胪寺、提督四夷馆、理藩院

民族分化政策、设置机构、册封、战争、改土归流

礼部、鸿胪寺

巩固了

加强了

促进了

有利于

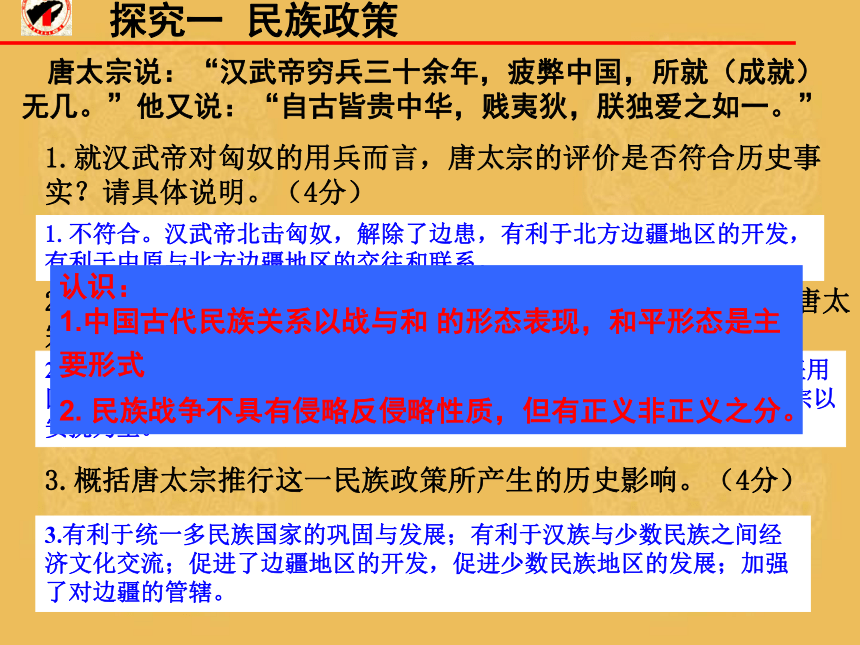

探究一 民族政策

唐太宗说:“汉武帝穷兵三十余年,疲弊中国,所就(成就)无几。”他又说:“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一。”

1.就汉武帝对匈奴的用兵而言,唐太宗的评价是否符合历史事实?请具体说明。(4分)

2.简述唐太宗推行较为开明的民族政策的主要表现,并指出唐太宗与汉武帝在处理民族关系方式上的主要不同之处。(5分)

3.概括唐太宗推行这一民族政策所产生的历史影响。(4分)

2.表现:打败东突厥后,不改变原有部落组织、风俗,设都督府管辖;任用回纥首领为瀚海都督府都督;唐蕃联姻。汉武帝以战争征服为主,唐太宗以安抚为主。

3.有利于统一多民族国家的巩固与发展;有利于汉族与少数民族之间经济文化交流;促进了边疆地区的开发,促进少数民族地区的发展;加强了对边疆的管辖。

1.不符合。汉武帝北击匈奴,解除了边患,有利于北方边疆地区的开发,有利于中原与北方边疆地区的交往和联系。

认识:

1.中国古代民族关系以战与和 的形态表现,和平形态是主要形式

2. 民族战争不具有侵略反侵略性质,但有正义非正义之分。

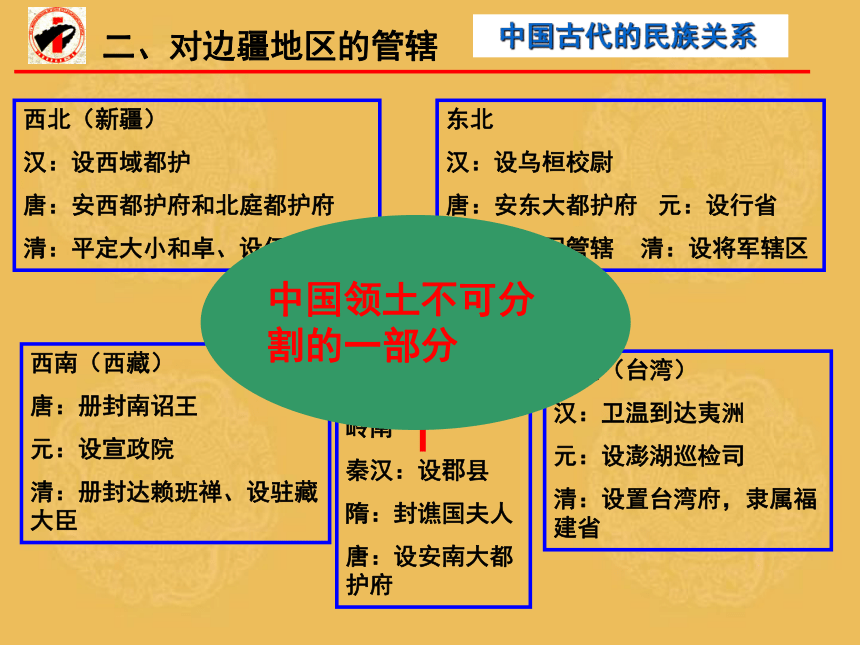

西北(新疆)

汉:设西域都护

唐:安西都护府和北庭都护府

清:平定大小和卓、设伊犁将军

东南(台湾)

汉:卫温到达夷洲

元:设澎湖巡检司

清:设置台湾府,隶属福建省

西南(西藏)

唐:册封南诏王

元:设宣政院

清:册封达赖班禅、设驻藏大臣

东北

汉:设乌桓校尉

唐:安东大都护府 元:设行省

明:设都司管辖 清:设将军辖区

岭南

秦汉:设郡县

隋:封谯国夫人

唐:设安南大都护府

二、对边疆地区的管辖

中国古代的民族关系

中国领土不可分割的一部分

三、民族融合

1.含义:指民族间自然融合,是民族间经济、文化以及生活习惯密切联系的结果。是多民族封建国家由分裂走向统一的必然趋势,同时,民族融合的趋势有助于推动少数民族的封建化过程。

2.历史上民族融合的三次高峰

●春秋战国

●三国两晋南北朝时期

●五代辽宋夏金元时期

中国古代的民族关系

少数民族封建化

1.北京孔庙始建于元朝,院内碑林中现存3块元代进士题名碑。这些信息可以佐证元朝时期 ( )

A.科举制度开始形成 B.殿试成为科举定制

C.科举开始采用八股文体 D.统治者继承了中原文化

下图是《魏晋汉人胡食(画像砖)》,有人据此得出下列结论,其中正确的是:?

①说明当时社会动荡,人们饮食不讲卫生

②说明少数民族吸收了汉族文化?

③说明汉族吸收了少数民族文化

④体现了当时民族融合的成果

A.①②?B.③④?C.①③?D.②④

汉族胡化

有的史学家认为北魏的衰落根源于孝文帝“深慕华风,锐意模仿改革……崇尚文治之风,消灭雄武之风”。对此吕思勉指出:“北魏孝文帝的励行改革,读史的人都说他是失策。这种观察也就谬误了的。议论他的人,不过说他是:从此以后就同化了汉族,失掉了本来雄武的特质。然而不如此,难道想永远凭借着武力和汉族相持吗?……总而言之,以塞外游牧的民族,侵入中国,其结果和汉族同化而融合是不可避免的。” 你认为吕思勉的言论是否合理,简要说明理由。

探究二 民族融合

答案:合理,孝文帝改革用汉族文化取代鲜卑族的传统文化,客观上使其丢弃了民族特色,导致鲜卑族军事力量的衰退和统治力量的削弱,加速了北魏的衰亡。但从历史发展的角度看,孝文帝改革推动了鲜卑政权政治、经济的发展,加速了北方民族之间的融合和交流,具有历史的进步性,这是历史的主流。

中国古代的对外交往

一、古代对外交往的表现

1.汉:

2.隋:

3.唐:

4.宋:

5.元:

6.明:

7.清:

开通海陆丝绸之路、甘英出使大秦(罗马帝国)

光武帝赐倭国国王金印

裴矩掌管通商事物

造纸术外传、海路交通活跃、日本派遣唐使、

海陆发达、开辟明州、泉州新的航路

郑和下西洋、后期海禁

签订《尼布楚条约》、马嘎尔尼使团来华、

闭关锁国、

马可波罗来华

中国古代的对外交往

1.先陆路贸易,后海陆贸易

2.由对外开放走向闭关锁国

3.官方贸易不以营利为主,而以重礼仪和友谊,平等友好交往为主。

三、特点:

中国古代的对外交往

二、阶段:

秦汉时期——开始对外交往(开通丝绸之路)

隋唐时期——对外交往频繁(玄奘、鉴真)

明朝前期——主动对外交往(郑和下西洋)

清朝——对外交往中断(闭关锁国政策)

问题:根据材料简析古代丝绸之路是一条怎样的“海路”。结合史实说明“唐后期到到宋朝形成高度繁荣态势”的主要原因。这一海路反映了我国怎样的对外政策?

材料: 历史上的海上丝绸之路是在东南亚直到非洲东海岸之间一系列港口组成的海上贸易网络,从唐后期到到宋朝形成高度繁荣态势,促成了贸易交流与地理知识航海科技的传播,在古代这就是中国与南亚、东南亚各国和平友好往来的见证,也反映了中国在历史上的强大时期与周边国家睦邻友好,注重平等的经贸往来,与欧洲的殖民主义做法完全不同。

海路:古代东亚直到非洲东海岸之间的海上贸易网络、是中国与东亚和印度洋沿岸地区的文化交流与和平交往的通道。

原因:经济重心南移、经济和科学技术的繁荣(答造船术的提高、指南针的应用、路上丝绸之路的衰落、政府重视对外贸易等,酌情给分)

对外政策:对外开放,平等贸易,和平友好。

探究三 对外交往

古代民族关系

民族复兴、中国梦

统一的多民族国家

古代对外交往

开放友好的民族传统

团结的民族精神

海陆丝绸之路

习题巩固

1.在古代,官方因急于将某些信息公之于众,便将“榜”作为一种传播信息的特殊工具。例如,靖康元年十一月二十五日,殿前司降横榜云:“金人游骑已及郊畿”。该榜文反映的历史信息是????????????????????????????????( )

A.北方畜牧业向南扩展 B.宋金联盟友好交往

C.金军兵临东京 D.金兵进攻临安

2.郑和下西洋具有历史性的突破,他的航线从西太平洋穿越印度洋,直达西亚和非洲东岸,开辟了一些新航线,形成了多点交叉的海上交通网络。判断郑和下西洋具有历史性的突破表现符合史实的是???( )

A.推行和平外交,稳定东南亚国际秩序

B.维护国家安全,带来海外国家的详细情报

C.发展海外贸易,传播文明

D.开拓海洋事业,铺平亚非航路

3.材料:大河文明是一种比较温和的文明,就如大河一样静静流淌,静水流深。因而大河文明与大海文明相比,更加保守,更加封闭,更加缓慢,更加包容,更加温和,更加中性。而大海文明不同,由于其所处地理位置的原因,它必须向海洋伸出触角。正因为大海文明与海洋有着不可割舍的关系,海洋的一切特征都反映在了大海文明身上。它开放,气势磅礴,包容一切,贪婪,永不满足;它勇敢,搏斗于惊涛骇浪之中,征战于茫茫大海,它敢于进取斗争;它野蛮,因而强悍。因此,从性格上来说,大海文明比大河文明更具有进攻性。所以在历史上,大海文明吞没了大河文明中的三大文明,而中国由于离大海文明发源和兴盛地较远,在19世纪时才受到大海文明的侵略。

问题:结合古代中国的史实,说明“大河文明与大海文明相比,更加保守,更加封闭”在政治、经济、外交上的表现。与其他三个大河文明相比,中国文明最大的特点是什么?

中国古代的民族关系与对外交往

番客朝贡使至,鸿胪寺勘风俗衣服,贡献物色,道里远近,并具本国王名录报。

——王溥《五代会要》卷18《诸司送使馆事例》

唐朝《礼宾图》壁画

学习目标:

了解中国古代的民族政策和边疆管理制度,认识中国作为多民族统一国家的发展历程,以及中国古代处理对外关系的体制。

中国古代的民族关系

时期

阶段

民族

机构

政策

影响

秦汉

形成

秦:

汉:

隋唐宋

发展

隋唐:

宋:

元明清

巩固

元:

明清:

一、统一多民族国家的发展过程

古代统治者主要民族政策:战争、和亲、册封管辖、会盟(和约)

中国古代的民族关系

典客、典属国

大鸿胪

战争、册封、友好、和亲、会盟、设置机构、盟约等

战争、和亲、设置机构官职、屯戍等

宣政院、澎湖巡检司、礼部、鸿胪寺、提督四夷馆、理藩院

民族分化政策、设置机构、册封、战争、改土归流

礼部、鸿胪寺

巩固了

加强了

促进了

有利于

探究一 民族政策

唐太宗说:“汉武帝穷兵三十余年,疲弊中国,所就(成就)无几。”他又说:“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一。”

1.就汉武帝对匈奴的用兵而言,唐太宗的评价是否符合历史事实?请具体说明。(4分)

2.简述唐太宗推行较为开明的民族政策的主要表现,并指出唐太宗与汉武帝在处理民族关系方式上的主要不同之处。(5分)

3.概括唐太宗推行这一民族政策所产生的历史影响。(4分)

2.表现:打败东突厥后,不改变原有部落组织、风俗,设都督府管辖;任用回纥首领为瀚海都督府都督;唐蕃联姻。汉武帝以战争征服为主,唐太宗以安抚为主。

3.有利于统一多民族国家的巩固与发展;有利于汉族与少数民族之间经济文化交流;促进了边疆地区的开发,促进少数民族地区的发展;加强了对边疆的管辖。

1.不符合。汉武帝北击匈奴,解除了边患,有利于北方边疆地区的开发,有利于中原与北方边疆地区的交往和联系。

认识:

1.中国古代民族关系以战与和 的形态表现,和平形态是主要形式

2. 民族战争不具有侵略反侵略性质,但有正义非正义之分。

西北(新疆)

汉:设西域都护

唐:安西都护府和北庭都护府

清:平定大小和卓、设伊犁将军

东南(台湾)

汉:卫温到达夷洲

元:设澎湖巡检司

清:设置台湾府,隶属福建省

西南(西藏)

唐:册封南诏王

元:设宣政院

清:册封达赖班禅、设驻藏大臣

东北

汉:设乌桓校尉

唐:安东大都护府 元:设行省

明:设都司管辖 清:设将军辖区

岭南

秦汉:设郡县

隋:封谯国夫人

唐:设安南大都护府

二、对边疆地区的管辖

中国古代的民族关系

中国领土不可分割的一部分

三、民族融合

1.含义:指民族间自然融合,是民族间经济、文化以及生活习惯密切联系的结果。是多民族封建国家由分裂走向统一的必然趋势,同时,民族融合的趋势有助于推动少数民族的封建化过程。

2.历史上民族融合的三次高峰

●春秋战国

●三国两晋南北朝时期

●五代辽宋夏金元时期

中国古代的民族关系

少数民族封建化

1.北京孔庙始建于元朝,院内碑林中现存3块元代进士题名碑。这些信息可以佐证元朝时期 ( )

A.科举制度开始形成 B.殿试成为科举定制

C.科举开始采用八股文体 D.统治者继承了中原文化

下图是《魏晋汉人胡食(画像砖)》,有人据此得出下列结论,其中正确的是:?

①说明当时社会动荡,人们饮食不讲卫生

②说明少数民族吸收了汉族文化?

③说明汉族吸收了少数民族文化

④体现了当时民族融合的成果

A.①②?B.③④?C.①③?D.②④

汉族胡化

有的史学家认为北魏的衰落根源于孝文帝“深慕华风,锐意模仿改革……崇尚文治之风,消灭雄武之风”。对此吕思勉指出:“北魏孝文帝的励行改革,读史的人都说他是失策。这种观察也就谬误了的。议论他的人,不过说他是:从此以后就同化了汉族,失掉了本来雄武的特质。然而不如此,难道想永远凭借着武力和汉族相持吗?……总而言之,以塞外游牧的民族,侵入中国,其结果和汉族同化而融合是不可避免的。” 你认为吕思勉的言论是否合理,简要说明理由。

探究二 民族融合

答案:合理,孝文帝改革用汉族文化取代鲜卑族的传统文化,客观上使其丢弃了民族特色,导致鲜卑族军事力量的衰退和统治力量的削弱,加速了北魏的衰亡。但从历史发展的角度看,孝文帝改革推动了鲜卑政权政治、经济的发展,加速了北方民族之间的融合和交流,具有历史的进步性,这是历史的主流。

中国古代的对外交往

一、古代对外交往的表现

1.汉:

2.隋:

3.唐:

4.宋:

5.元:

6.明:

7.清:

开通海陆丝绸之路、甘英出使大秦(罗马帝国)

光武帝赐倭国国王金印

裴矩掌管通商事物

造纸术外传、海路交通活跃、日本派遣唐使、

海陆发达、开辟明州、泉州新的航路

郑和下西洋、后期海禁

签订《尼布楚条约》、马嘎尔尼使团来华、

闭关锁国、

马可波罗来华

中国古代的对外交往

1.先陆路贸易,后海陆贸易

2.由对外开放走向闭关锁国

3.官方贸易不以营利为主,而以重礼仪和友谊,平等友好交往为主。

三、特点:

中国古代的对外交往

二、阶段:

秦汉时期——开始对外交往(开通丝绸之路)

隋唐时期——对外交往频繁(玄奘、鉴真)

明朝前期——主动对外交往(郑和下西洋)

清朝——对外交往中断(闭关锁国政策)

问题:根据材料简析古代丝绸之路是一条怎样的“海路”。结合史实说明“唐后期到到宋朝形成高度繁荣态势”的主要原因。这一海路反映了我国怎样的对外政策?

材料: 历史上的海上丝绸之路是在东南亚直到非洲东海岸之间一系列港口组成的海上贸易网络,从唐后期到到宋朝形成高度繁荣态势,促成了贸易交流与地理知识航海科技的传播,在古代这就是中国与南亚、东南亚各国和平友好往来的见证,也反映了中国在历史上的强大时期与周边国家睦邻友好,注重平等的经贸往来,与欧洲的殖民主义做法完全不同。

海路:古代东亚直到非洲东海岸之间的海上贸易网络、是中国与东亚和印度洋沿岸地区的文化交流与和平交往的通道。

原因:经济重心南移、经济和科学技术的繁荣(答造船术的提高、指南针的应用、路上丝绸之路的衰落、政府重视对外贸易等,酌情给分)

对外政策:对外开放,平等贸易,和平友好。

探究三 对外交往

古代民族关系

民族复兴、中国梦

统一的多民族国家

古代对外交往

开放友好的民族传统

团结的民族精神

海陆丝绸之路

习题巩固

1.在古代,官方因急于将某些信息公之于众,便将“榜”作为一种传播信息的特殊工具。例如,靖康元年十一月二十五日,殿前司降横榜云:“金人游骑已及郊畿”。该榜文反映的历史信息是????????????????????????????????( )

A.北方畜牧业向南扩展 B.宋金联盟友好交往

C.金军兵临东京 D.金兵进攻临安

2.郑和下西洋具有历史性的突破,他的航线从西太平洋穿越印度洋,直达西亚和非洲东岸,开辟了一些新航线,形成了多点交叉的海上交通网络。判断郑和下西洋具有历史性的突破表现符合史实的是???( )

A.推行和平外交,稳定东南亚国际秩序

B.维护国家安全,带来海外国家的详细情报

C.发展海外贸易,传播文明

D.开拓海洋事业,铺平亚非航路

3.材料:大河文明是一种比较温和的文明,就如大河一样静静流淌,静水流深。因而大河文明与大海文明相比,更加保守,更加封闭,更加缓慢,更加包容,更加温和,更加中性。而大海文明不同,由于其所处地理位置的原因,它必须向海洋伸出触角。正因为大海文明与海洋有着不可割舍的关系,海洋的一切特征都反映在了大海文明身上。它开放,气势磅礴,包容一切,贪婪,永不满足;它勇敢,搏斗于惊涛骇浪之中,征战于茫茫大海,它敢于进取斗争;它野蛮,因而强悍。因此,从性格上来说,大海文明比大河文明更具有进攻性。所以在历史上,大海文明吞没了大河文明中的三大文明,而中国由于离大海文明发源和兴盛地较远,在19世纪时才受到大海文明的侵略。

问题:结合古代中国的史实,说明“大河文明与大海文明相比,更加保守,更加封闭”在政治、经济、外交上的表现。与其他三个大河文明相比,中国文明最大的特点是什么?

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理